神社情報

玉前神社(たまさきじんじゃ)

御祭神:玉依姫命

社格等:上総国一之宮・延喜式内社(名神大社)・国幣中社・別表神社

例大祭:9月10日-13日(上総十二社祭り・上総の裸祭り)

所在地:千葉県長生郡一宮町一宮3048

最寄駅:上総一ノ宮駅

公式サイト:http://www.tamasaki.org/

御由緒

由緒

一宮町は房総半島九十九里浜の最南端に位置し、一年を通して寒暑の差が少なく温暖な気候に恵まれた土地で、縄文弥生の頃から人々の営みがあったことが遺跡や貝塚などによって明らかにされています。

歴史の古いこの一宮町の名称の由来となった玉前神社は上総国にまつられる古社であり、平安時代にまとめられた『延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)』では名神大社(みょうじんたいしゃ)としてその名を列せられ、全国でも重きをおくべき神社として古くから朝廷・豪族・幕府の信仰を集め、上総国一之宮(かずさのくにいちのみや)の格式を保ってまいりました。

しかしながら永禄年間の大きな戦火にかかり、社殿・宝物・文書の多くを焼失しており、ご創建の由来や年数また名称についてなど明らかにされていませんが、毎年九月十日から十三日に行われるご例祭には少なくとも千二百年の歴史があり、移りゆく時代に少しずつその形を変えながらも、古代からの深い意義を連綿と守り伝えてきたことを何よりの宝物として、この郷の人々と共に大切にしています。

「上総の裸まつり」「十二社まつり」と称されるこのお祭りは房総半島に多く見られる浜降り神事の代表として広く知られ、壮大な儀礼をひと目見ようと、関東一円から大勢の人々が集います。

信仰

日本の東の端に位置する神社として日の信仰があり、新しく始まる事象、起業・再生・発祥等の守護、また月の信仰により、子授かり・安産・子育て・精神など主に女性の神秘的な事象の守護が有名で、古来ご皇室はもとより武門武将の崇敬も非常に篤く、源頼朝公が妻政子の懐妊に際し、安産を祈願したことも伝えられています。人と人とのご縁を結ぶとして、商売や縁結びの信仰も篤く、吉方位のお社としても多くの参拝者をお迎えしています。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

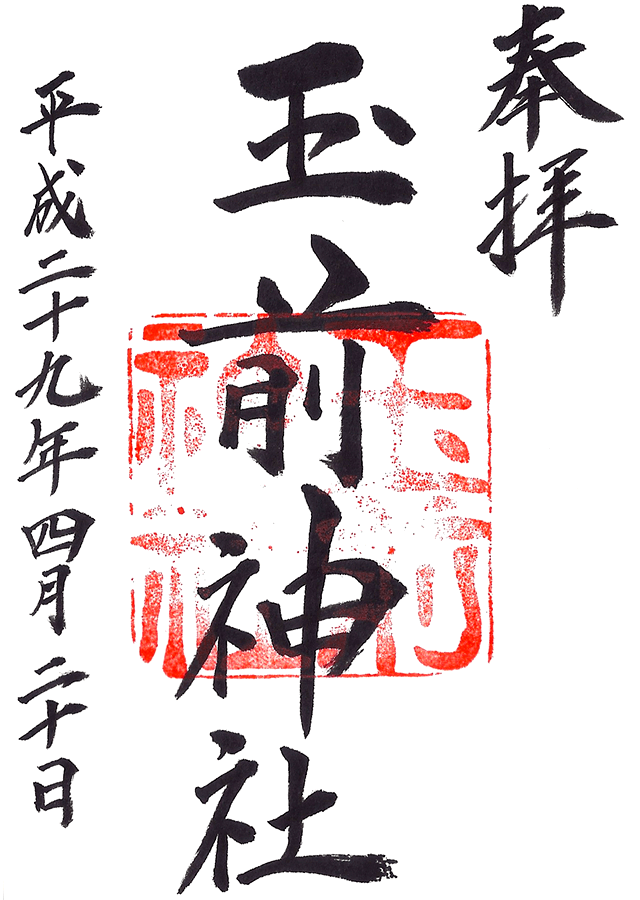

参拝日:2017/04/20(ブログ内画像撮影/御朱印拝受/御朱印帳拝受)

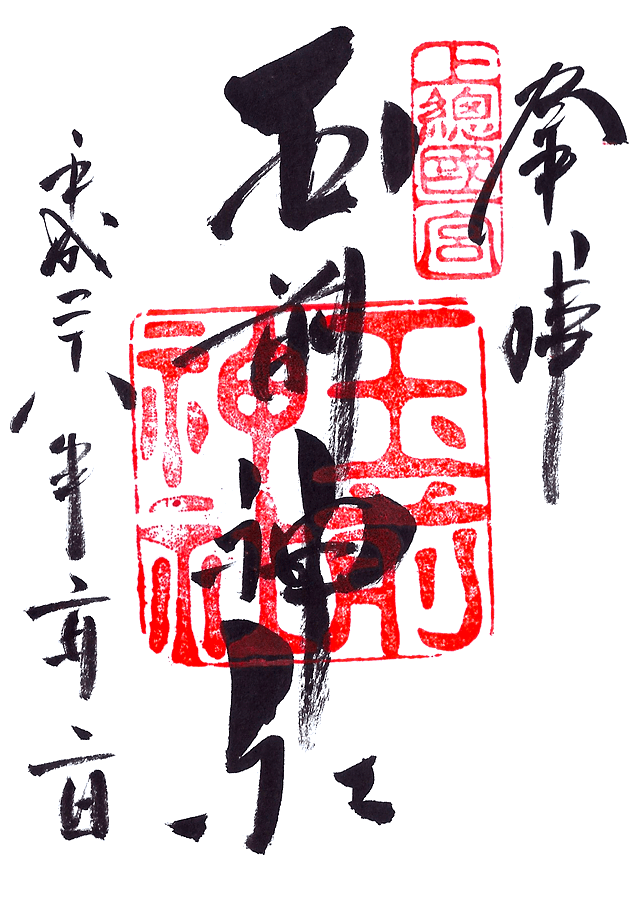

参拝日:2016/02/02(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

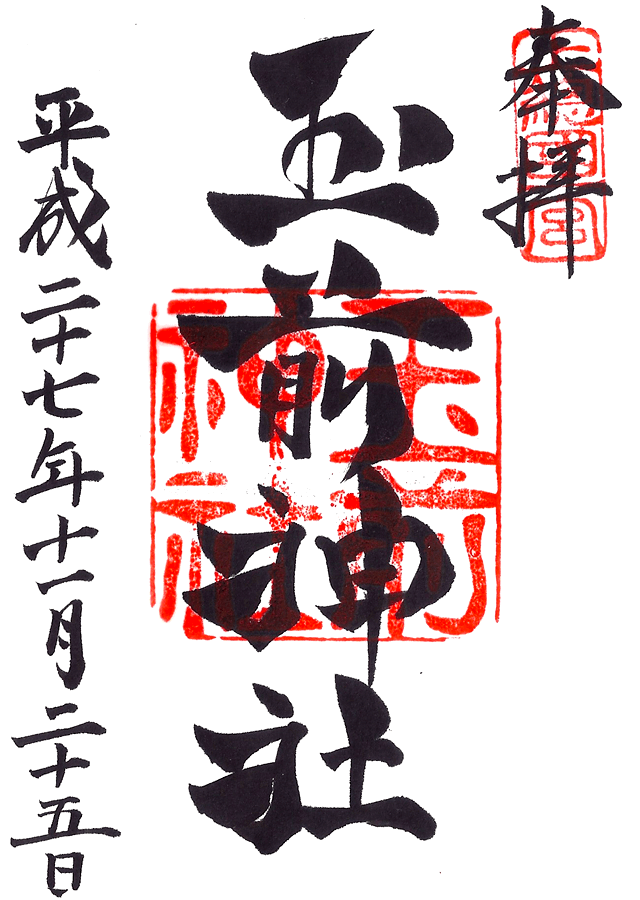

参拝日:2015/11/25(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

総合案内所にて。

御朱印帳

初穂料:1,200円

総合案内所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

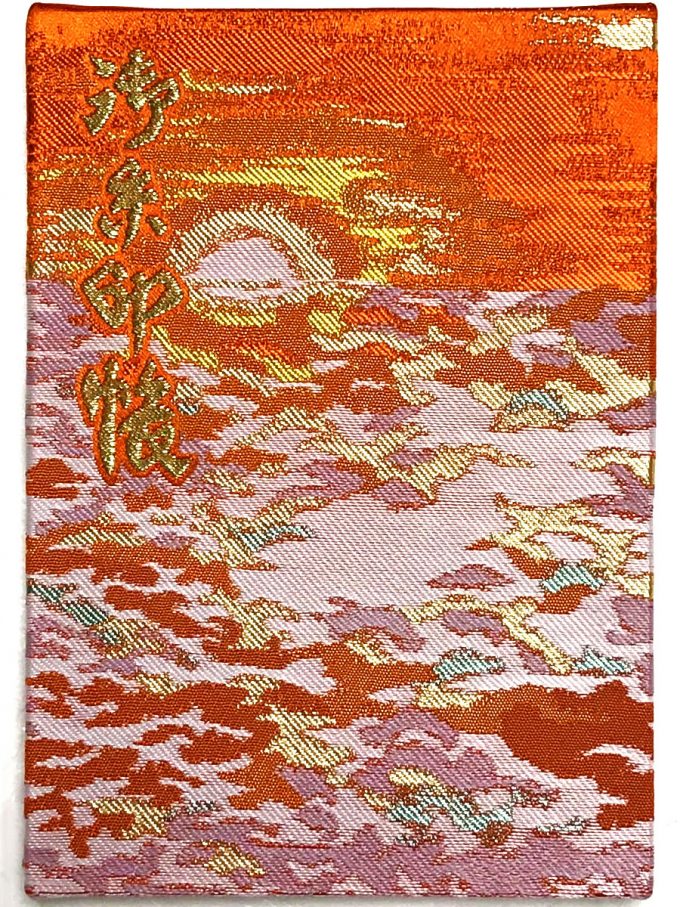

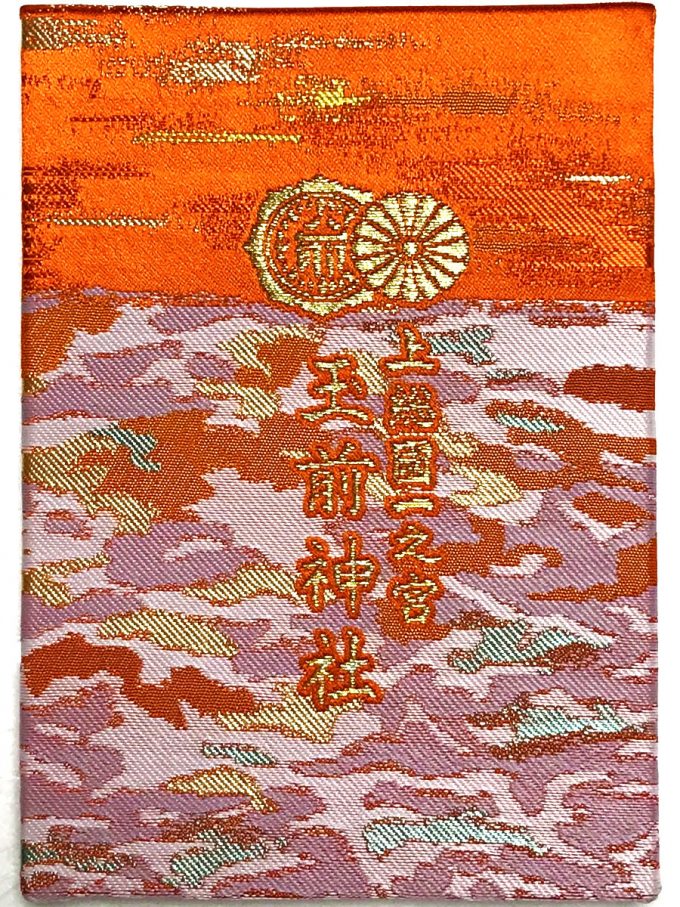

御祭神である玉依姫命が波に乗って上陸したという伝説から、海と日をデザインしている。

赤、白、青の3色。

裏面には上総國一之宮の文字と神紋。

他に全国一の宮朱印帳(初穂料:3,200円)、ふさのくに御朱印帳(初穂料:200円)も用意。

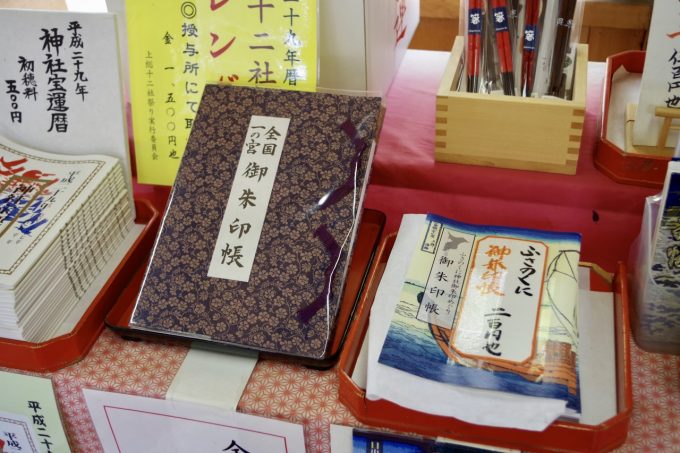

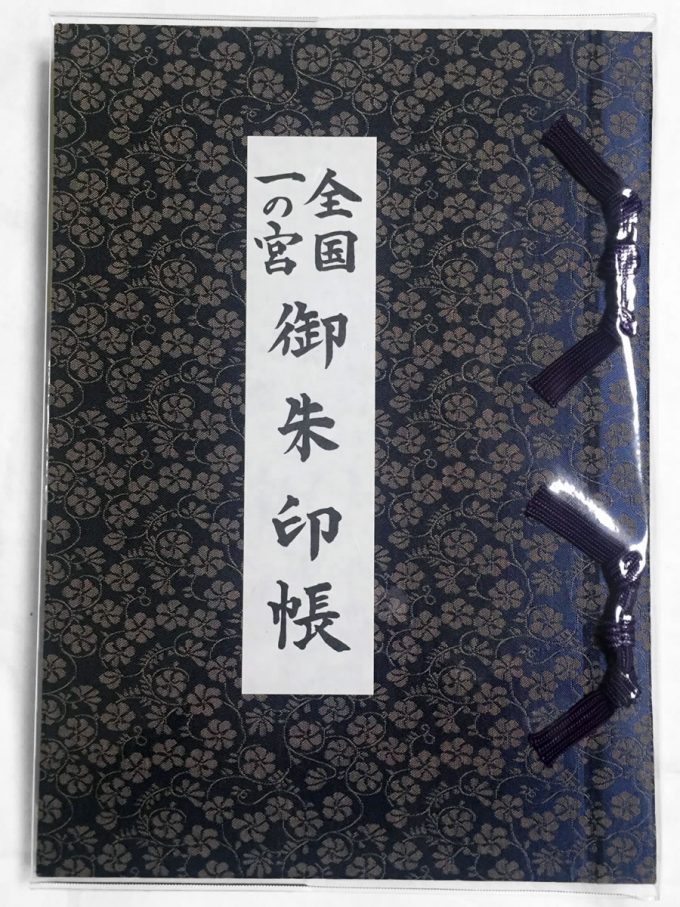

全国一の宮御朱印帳(大判)

初穂料:3,200円

総合案内所にて。

一部の一之宮で頒布している「全国一の宮巡拝会」発行の御朱印帳。

縦横のサイズはB5版の大判サイズで、蛇腹ではなく和綴じの御朱印帳。

各ページの左端に神社名と御祭神が明記されている。(詳細画像)

また別紙で「全国一の宮所在地一覧」の地図が付属。(詳細画像)

授与品・頒布品

八方除・交通安全祈願ステッカー

初穂料:1,000円

授与所にて。

交通安全祈願ステッカー

初穂料:1,000円

授与所にて。

歴史考察

上総国一之宮の歴史ある神社

千葉県長生郡一宮町一宮に鎮座する神社。

上総国の一之宮。

延喜式内社であり上総国唯一の名神大社。

旧社格では国幣中社、現在は神社本庁の別表神社となっている。

黒漆塗りの社殿が特徴的で、例祭は「上総十二社祭り」「上総裸祭り」と呼ばれる裸祭りで知られる。

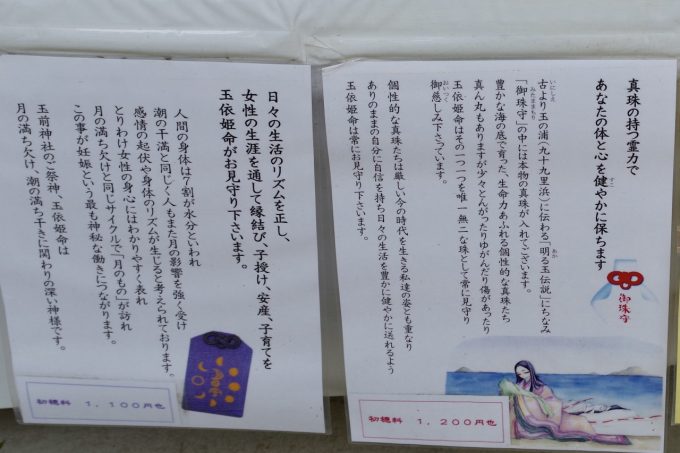

御祭神の玉依姫命は女性守護と海の神

創建年代は不詳とされている。

古代より土着の神として祀られていたものと思われる。

当社の御祭神は玉依姫命という海の神。

豊玉姫は妹の玉依姫に御子の養育を託して海へ去ったとされ、姉の豊玉姫の御子を育てた神とされ、玉依姫が育てた御子は、鵜茅葺不合(うがやふきあえず)という神で、初代天皇・神武天皇の父にあたる。

このような日本神話から、縁結び・子授け・出産・養育など女性守護の神とされている。

月日守など当社の授与品にも女性守護ものが豊富に用意。

式内社(名神大社)に列する古社

平安時代に編纂された歴史書『日本三代実録』には、「玉崎神」が、元慶元年(877)に正四位下勲五等、元慶八年(884)に正四位上勲五等の神階を賜ったと記載。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』には「玉前神社」として記載。

上総国には計5社の式内社があり、当社は上総国唯一の名神大社に列した。

このように遅くとも平安時代には朝廷にまで名が知られた大社であった事が分かる。

それ以前より崇敬を集めた古社であった。

いつしか上総国一之宮として崇敬を集めるようになる。

上総十二社と当社の関わり

当社の例祭「上総十二社祭り」(通称:上総の裸祭り)では、十二の神社が参加する。

大同二年(807)創始と伝わる歴史ある祭り。

当社の御祭神である玉依姫命とその一族の神々が由縁の釣ヶ崎海岸で年に一度再会されるという例祭。

2,500人余りの裸若衆たちが九十九里浜の海岸に集い疾走する様は圧巻で、千葉県の無形民俗文化財に指定。

この祭りに参加する神社は「上総十二社」と呼ばれる。

- 「玉崎神社」(いすみ市岬町中原)

- 「飯縄寺(旧・玉崎神社)」(いすみ市岬町和泉)

- 「玉前神社」(いすみ市岬町椎木)

- 「神洗神社」(長生郡一宮町網田)

- 「谷上神社」(いすみ市岬町谷上)

- 「玉垣神社」(長生郡睦沢町下之郷)

- 「三之宮神社」(長生郡睦沢町北山田)

- 「橘樹神社」(茂原市本納)

- 「二宮神社」(茂原市山崎)

- 「玉前神社」(長生郡一宮町一宮)

- 「南宮神社」(長生郡一宮町宮原)

- 「鵜羽神社」(長生郡睦沢町北岩井)

上の地図は「上総十二社」の鎮座地をまとめたもの。

さらに「上総十二社祭り」が行われる釣ヶ崎の祭典場「東浪見の鳥居」も追加してある。

当社を中心に行われる上総国の歴史と由緒のある例祭であるが、この「上総十二社祭り」に参加する「上総十二社」を見ると、不詳となっている当社の歴史を少し紐解く事ができる。

上総十二社の一社で、当社の「元宮」とも云われる事がある。

御祭神が海から上陸された時に身体を洗ったと伝えられる神洗池が残る。

天の川の撮影スポットとして人気の「東浪見の鳥居」もこちらの鳥居となる。

上総十二社の一社で、当社の「本宮」とも云われる事がある。

物部氏一族が創建したと伝わる古社で、夷隅川沿い(現在の「飯縄寺」付近)に鎮座していたと云う。

御祭神は豊玉姫命で、当社の御祭神である玉依姫命の姉にあたり、姉妹神社とも云える。

この事から、かつては「神洗神社」に創建したとも推測できるのではないだろうか。

当社の御祭神・玉依姫命の姉にあたる豊玉姫命を祀る「玉崎神社」は本宮として崇敬を集めたものと思われる。

上総国には一之宮である当社にまつわる広い祭祀圏があった事が窺える。

当社の御祭神・玉依姫命を海の神とし、その一族の神々を大切に崇敬したのであろう。

有力な武家からの崇敬と一宮城の攻防戦

平安時代末期には、平忠常を祖とする房総平氏から崇敬が篤かったとされる。

中でも房総平氏の惣領家とされた上総氏からの崇敬が篤かった。

源頼朝は、妻・北条政子の懐妊に際して安産祈願の奉幣を行ったと伝えられている。

鎌倉時代には当社の荘園が成立し、「玉前庄(荘)」と呼ばれた。

当社が上総国一之宮であった事から、当地一帯を「一宮庄」と称されるようになり、これが現在の一宮町となる。

戦国時代になると、「一宮城」(現・長生郡一宮町城ノ内)が築城。

里見氏に帰属していた正木氏が支配していた平城であった。

永禄年間(1558年-1570年)、里見氏と正木氏、敵方の北条氏と内通し分裂した正木氏の間で、一宮城を巡る攻防戦が度々行われる。

その戦火により、当社の社殿や古文書などが悉く焼失。

天正十年(1582)、里見義頼が社地を寄進。

このように里見氏や正木氏からも崇敬を集めた事が分かる。

徳川家康からの寄進と一宮藩の立藩

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、徳川家康が神田十五石を寄進している。

江戸に幕府が開かれて以降も、徳川将軍家や武家からの崇敬が篤かった。

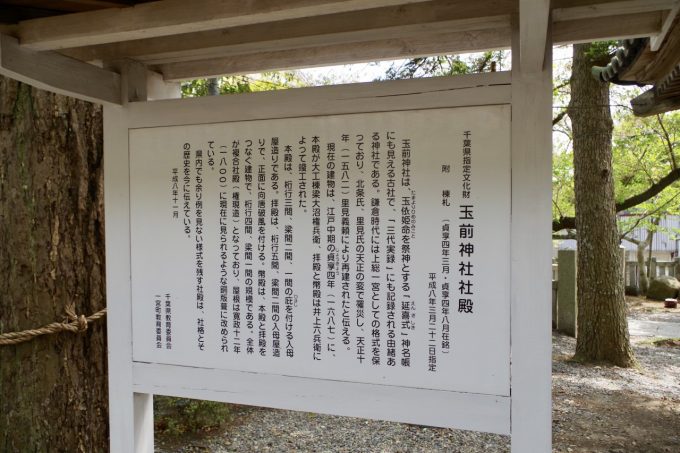

貞享四年(1687)、社殿を造営。

これが改修されつつ現存する社殿であり、千葉県指定文化財となっている。

これが改修されつつ現存する社殿であり、千葉県指定文化財となっている。

文政九年(1826)、一宮藩が立藩。

藩主は加納氏で、一宮城跡地を藩庁とした。

当社も一宮藩下にあり、藩主や地域から多くの崇敬を集めている。

現在も近くにある「観明寺」が当社の別当寺を担っていた。

明治以降の当社の歩み

明治に入り神仏分離。

明治四年(1871)、国幣中社に列する。

同年、一宮藩は廃藩置県で廃藩となり一宮県なる。

その後、木更津県への編入を経て、現在の千葉県に編入された。

明治十二年(1879)、当社境内にあった社が旧別当寺「観明寺」へ移築。

現在は「金毘羅堂」となっている。

明治後期には一宮町の十二社が当社に合祀される。

これが現在の境内社「十二神社」である。

明治三十三年(1900)、社殿の改修工事が行われる。

大正十二年(1923)、再び社殿の改修を行っている。

戦後になり境内整備が進む。

平成十九年(2007)、「十二社祭り千二百年記念」事業として「平成大修理」が開始。

平成二十九年(2017)、三月に社殿の修復が竣工され、10年に渡る「平成大修理」が終了した。

平成二十九年(2017)、三月に社殿の修復が竣工され、10年に渡る「平成大修理」が終了した。

境内案内

参道には歴史ある美味しい名店が並ぶ

最寄駅の上総一ノ宮駅からは当社へ向けての案内が出ているので分かりやすい。

当社に繋がる参道には当地の歴史を伝える店も多く並ぶ。

明治創業の和菓子屋「角八本店」。

江戸時代創業の和菓子屋「かねきち」。

明治時代の土蔵を利用してオープンしたかき氷屋「赤七屋」。

いずれも当社へ繋がる参道にあり、門前町として栄える。

一之鳥居を潜るとその先に二之鳥居。

僅かな石段があり、右手に表参道が続く。

僅かな石段があり、右手に表参道が続く。

三之鳥居は朱色の両部鳥居。

両部鳥居を潜り石段を上ると美しい社殿が立つ。

両部鳥居を潜り石段を上ると美しい社殿が立つ。

大修理が竣工したばかりの黒漆塗り社殿

社殿は貞享四年(1687)に造営された社殿が現存。

平成二十九年(2017)3月に「平成大修理」が竣工。

平成二十九年(2017)3月に「平成大修理」が竣工。

黒漆塗り社殿は、まだ真新しさを感じるくらいぴかぴかに光り輝く。

黒漆塗り社殿は、まだ真新しさを感じるくらいぴかぴかに光り輝く。

正面には高砂の彫刻があり、伝説的名工・左甚五郎の作と伝わる。

正面には高砂の彫刻があり、伝説的名工・左甚五郎の作と伝わる。

黒漆塗りの拝殿・幣殿・本殿による権現造りで、千葉県指定有形文化財。

黒漆塗りの拝殿・幣殿・本殿による権現造りで、千葉県指定有形文化財。

本殿も黒漆塗りが実に美しい。

本殿も黒漆塗りが実に美しい。

このようにぴかぴかな様子は、大修理が終わった直後という事もあるだろう。

境内社・御神水・はだしの道・子授けいちょうなど

境内社は社殿の右手に招魂殿。

その右手には立派な参集殿。

その右手には立派な参集殿。

神輿なども置かれ、「平成大修理」で社殿改修中にはこちらが仮殿とされていた。

神輿なども置かれ、「平成大修理」で社殿改修中にはこちらが仮殿とされていた。

その右手に朱色の神楽殿。

隣には力石や御神木などが置かれる。

隣には力石や御神木などが置かれる。

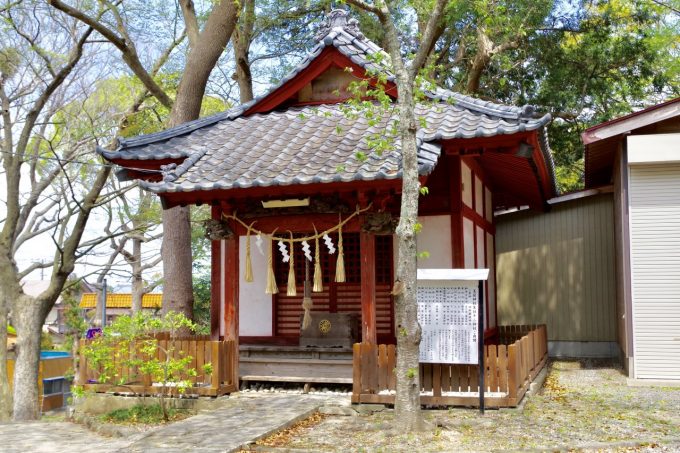

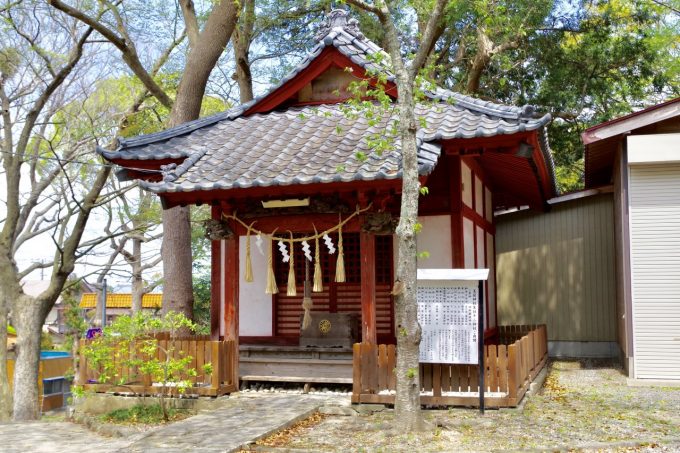

社殿の左手には「十二神社」。

明治後期に当社に合祀された一宮町の十二社を祀っているが、信仰の中心は「愛宕神社」であったため、今でも通称「愛宕さま」と呼ばれている。

明治後期に当社に合祀された一宮町の十二社を祀っているが、信仰の中心は「愛宕神社」であったため、今でも通称「愛宕さま」と呼ばれている。

その近くに西山。

現在は「はだしの道」として整備されており、裸足で歩く事で御神徳を授かる事ができる。

現在は「はだしの道」として整備されており、裸足で歩く事で御神徳を授かる事ができる。

両部鳥居の手前、左手には「三峯神社」。

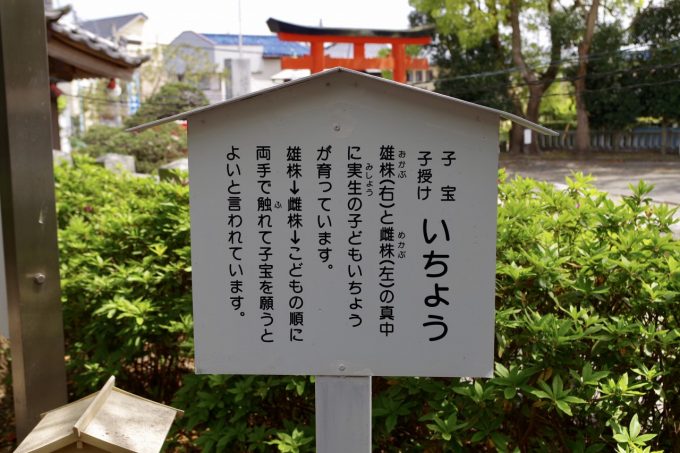

手水舎の奥にはさざれ石、子授けいちょう。

手水舎の奥にはさざれ石、子授けいちょう。

子宝・子授けのいちょうとして信仰を集めており、手を当てて祈願される方が多い。

子宝・子授けのいちょうとして信仰を集めており、手を当てて祈願される方が多い。

二之鳥居の手前、右手にはお水取りができる一画。

御神水のお水取りは24時間自由に可能となっている。

御神水のお水取りは24時間自由に可能となっている。

豊富な授与品・御朱印帳・波乗守・月日守など

御朱印は総合案内所にて。

中が留守の場合は、授与所に人がいるので声をかけるとこちらまで移動して下さる。

中が留守の場合は、授与所に人がいるので声をかけるとこちらまで移動して下さる。

御朱印帳は美しい柄が3色。

御祭神である玉依姫命が波に乗って上陸したという伝説から、海と日をデザインしている。

御祭神である玉依姫命が波に乗って上陸したという伝説から、海と日をデザインしている。

一部の一之宮で頒布している「全国一の宮巡拝会」発行の御朱印帳も用意されており、縦横のサイズはB5版の大判サイズで、蛇腹ではなく和綴じの御朱印帳。

一部の一之宮で頒布している「全国一の宮巡拝会」発行の御朱印帳も用意されており、縦横のサイズはB5版の大判サイズで、蛇腹ではなく和綴じの御朱印帳。

豊富な授与品は授与所に置かれている。

女性を守護する神として崇敬を集めているため、女性守護・縁結びの御守も豊富。

女性を守護する神として崇敬を集めているため、女性守護・縁結びの御守も豊富。

女性人気の高い「月日守」は、女性の日々の生活リズムを正し体と心の健康に御利益がある。

女性の生涯を通して縁結び、子授け、安産、子育ても見守ってくれるとされる。

女性の生涯を通して縁結び、子授け、安産、子育ても見守ってくれるとされる。

さらに「御珠守」には本物の真珠を入れていたりと、オリジナルの授与品が多い。

中でも特に最近話題となっているのが「波乗守」。

サーファーの安全祈願として授与される御守で、初穂料1,100円のうち100円は九十九里海岸の環境保護のために募金される。

サーファーの安全祈願として授与される御守で、初穂料1,100円のうち100円は九十九里海岸の環境保護のために募金される。

2020年の東京五輪では、サーフィンの競技会場が一宮町に決定。

サーファーの聖地となる事で、波乗守は話題を集めている。

これら豊富な授与品は下記の公式サイトをご覧頂きたい。

御来光の道レイラインが通るパワースポット

近年ではパワースポットとしても注目を浴びている。

特に「レイライン」の起点とされている事が挙げられる。

当社の一之鳥居は真東を向いており、春分と秋分の日に、九十九里の海から上った太陽が鳥居を照らし、御来光の道ができる。

日の出の位置と当社を結んだ延長線上には、相模国一之宮「寒川神社」、富士山山頂、七面山、竹生島、「伊勢神宮」内宮が遷座したとされる「元伊勢皇大神宮」、大山の「大神山神社」、「出雲大社」が並ぶ。

上の地図が当社と「出雲大社」を直線状に結んだもの。

正確には位置がズレているものもあるものの、当社はそのレイラインの東の起点になる。

そのためパワースポットとして注目されている。

以前公式サイトにて特集されていたので詳しくはそちらをご覧頂きたい。

所感

上総国の一之宮として崇敬された当社。

1,200年以上の歴史を誇る「上総十二社祭り」の伝統からも、当社を中心に海の神を祀り、広い祭祀圏を持っていたと推測でき、当地の歴史が伝わる古社。

江戸時代に造営された社殿は、改修を経て現存しており、2017年3月には「平成大改修」が終わり、新しくなった社殿をようやく見る事ができた。

想像以上に美しくぴかぴかと光り輝く黒漆塗り社殿で、この輝きは改修が終わった今だからこそであろう。

また、当社参道近くでは歴史的建造物もいくつかあり、この町の歴史を感じさせてくれる。

一之宮としては大きな規模ではないのだが、歴史を感じさせる良社で、筆者もとても好きな神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 三之鳥居(両部鳥居) ]

[ 拝殿 ]

[ 拝殿・幣殿・本殿 ]

[ 本殿 ]

[ 天水鉢 ]

[ 祈祷者休憩所 ]

[ 南西鳥居 ]

[ 十二神社 ]

[ 山車庫 ]

[ 西山(はだしの道) ]

[ 石碑 ]

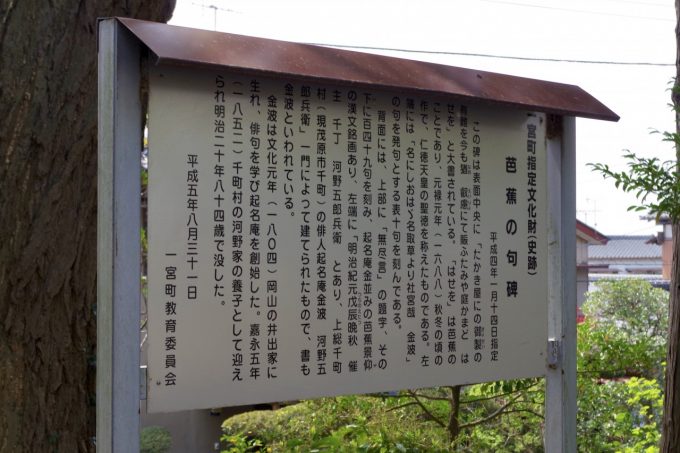

[ 芭蕉俳句碑 ]

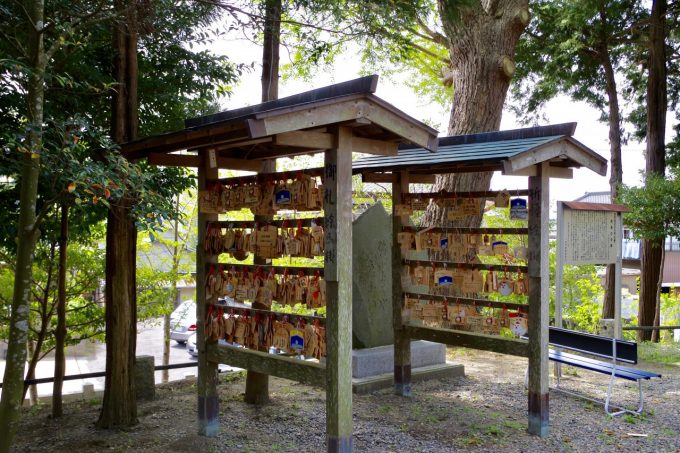

[ 絵馬掛 ]

[ 御籤掛 ]

[ 石碑 ]

[ 招魂殿 ]

[ 参集殿 ]

[ 神楽殿 ]

[ 力石 ]

[ 石碑 ]

[ 鳥居 ]

[ 総合案内所(御朱印所) ]

[ 授与所 ]

[ 三峯神社 ]

[ 境内社 ]

[ 御神水 ]

[ さざれ石 ]

[ 子宝子授けいちょう ]

[ 案内板 ]

コメント