目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

下石原宿鎮守の八幡さま

東京都調布市富士見町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、下石原宿の鎮守。

甲州街道にあった布田五宿のうち下石原宿の鎮守として崇敬を集めた。

社宝である獅子頭は元禄年間のもので市指定有形民俗文化財となっている。

水木しげる著『ゲゲゲの鬼太郎』では社殿の軒下に猫娘が住んでいる設定となっていて、『ゲゲゲの鬼太郎』の聖地として知られる。

神社情報

下石原八幡神社(しもいしわらはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別尊

相殿神:倉稲魂神

社格等:村社

例大祭:10月

所在地:東京都調布市富士見町2-1-11

最寄駅:西調布駅・調布駅

公式サイト:─

御由緒

往昔より下石原の鎮守社で、当地領主太田善右衛門が祖先太田氏の勧請にかかったものといわれ、当所太田家の菩提寺源正寺より祭礼のさい獅子舞を出す古例がそれを実証している。(東京都神社名鑑より)

歴史考察

当地の領主・太田家の祖先によって創建

創建年代は不詳。

当地の領主・太田善右衛門の祖先が勧請したと伝わる。

江戸城を築城した事で知られる太田道灌(おおたどうかん)、その弟である太田資忠(すけただ)が石原(当地)に在陣中に石原出雲守の娘を娶ったと云う。

その子孫が石原に住んで太田対島守盛久と名乗ったと伝わる。

別当寺は「常演寺」(調布市下石原1)が担った。

調布市下石原1にある臨済宗建長寺派寺院。

領主・太田家の先祖である「太田対馬守盛久」が開基、天文年間(1532年-1555年)に南樹泉が開山して創建、達直衡公が中興したと伝わる。

領主・太田家の菩提寺とされた寺院。

太田家の菩提寺である「源正寺」との関係からも、「源正寺」と同様に当社も太田家の祖先・太田対馬守盛久によって創建されたものと推測できる。

石原と呼ばれた当地の中でも下石原の鎮守とされ崇敬を集めた。

古くは「若宮八幡宮」とも称されたと云う。

甲州街道が整備・布田五宿のうち下石原宿の鎮守

江戸時代に入ると、江戸幕府によって五街道が整備される。

慶長七年(1602)、甲州街道が開設。

調布周辺は甲州街道沿いの宿場町として発展。

江戸から甲斐国(山梨県)へ繋がる街道。

現在も甲州街道(旧甲州街道)として残る。

一帯は「布田五宿」と呼ばれ、当社は布田五宿のうち下石原宿の鎮守とされた。

国領宿・下布田宿・上布田宿・下石原宿・上石原宿の宿場を合わせて布田五宿と呼んだ。

宿場としては小さく旅籠は数軒、本陣・脇本陣は無かった。

小さな宿場である下石原宿の鎮守として、地域の住民より崇敬を集めた。

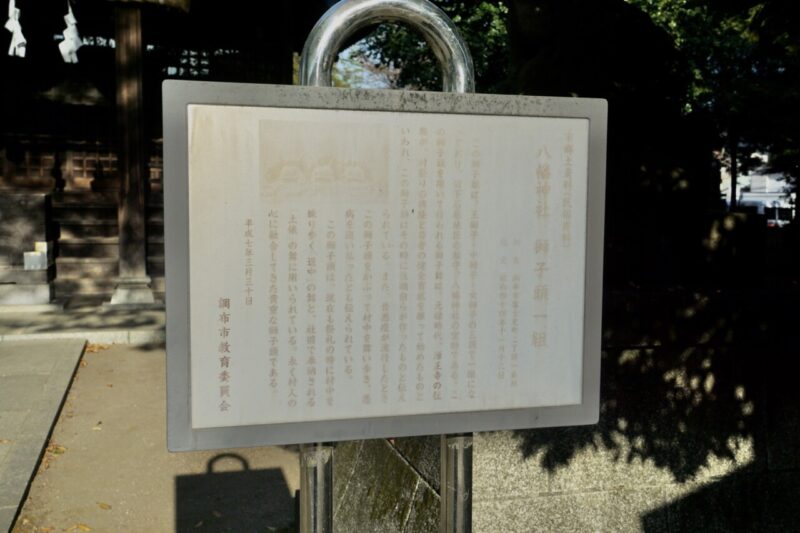

新編武蔵風土記稿に記された当社・社宝の獅子頭

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下飛田給村)

八幡社

除地四段三畝六歩。村の東字裏道にあり。本社四尺の宮造りにて南に向ふ。覆屋二間に二間半。神體は白幣なり。社前に木の鳥居をたてり。下石原宿の鎮守にして。例祭年々九月朔日。社地には杉松生茂れり。鎮座の年代を傳へず。下石原宿常演寺持。

下飛田給村の「八幡社」と記されたのが当社。

下石原宿に隣接する下飛田給村内に鎮座していた事が分かる。

「下石原宿の鎮守」とあるように、下石原宿鎮守の八幡さまだった事が窺える。

別当寺は「常演寺」が担った。

『新編武蔵風土記稿』には「例祭年々九月朔日」と例祭日しか記されていないが、元禄年間(1688年-1704年)には、現在も社宝として現存している獅子頭を使い「源正寺」によって獅子舞が奉納されたと云う。

市指定有形民俗文化財となっている。

市指定有形民俗文化財となっている。

明治以降の歩み・稲荷社を合祀

明治になり神仏分離。

明治四年(1871)、村社に列した。

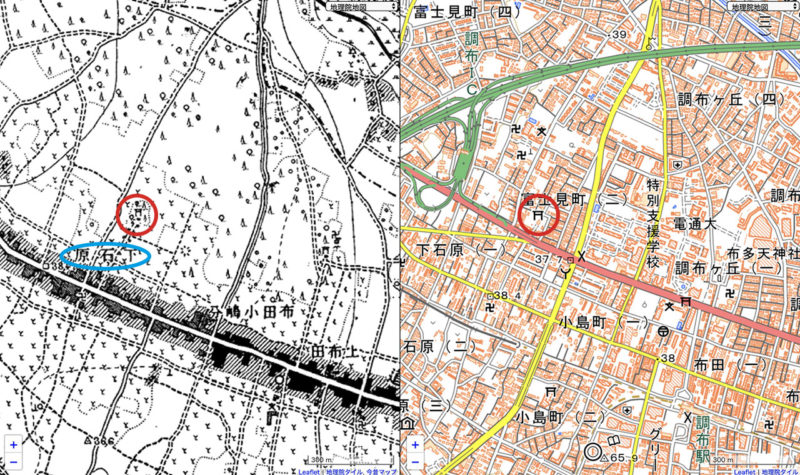

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

下石原の地名を見る事ができ当社はその鎮守であった。

旧甲州街道(当時の甲州街道)から当社へ参道が伸びていて、社号碑なども置かれていたと云う。

地図を見比べるとよく分かるが、現在の甲州街道はまだ存在していない時代。

現在、旧甲州街道と呼ばれる街道が江戸時代からの甲州街道であった。

周囲は田畑ばかりの農村であったが、街道沿いは町家が広がり発展していた事が窺える。

明治四十一年(1908)、無格社に編入。

大正四年(1915)、近隣の「稲荷社」を合祀。

昭和十五年(1940)、再び村社へ昇格した。

戦後に入り境内整備が進む。

境内案内

調布IC近く甲州街道沿いに鎮座

最寄駅は西調布駅か調布駅で、どちらからも同じくらいの距離。

調布インターチェンジの東側、甲州街道沿いに鎮座。

調布インターチェンジの東側、甲州街道沿いに鎮座。

甲州街道に面して、少し先に社号碑と鳥居。

甲州街道に面して、少し先に社号碑と鳥居。

鳥居は昭和三十年(1955)に建立されたもの。

鳥居は昭和三十年(1955)に建立されたもの。

鳥居を潜ると真っ直ぐ伸びる参道。

参道を進み境内に入ると、右手に手水舎。

参道を進み境内に入ると、右手に手水舎。

普段は神職の常駐がない無人社のため水は張られていない。

普段は神職の常駐がない無人社のため水は張られていない。

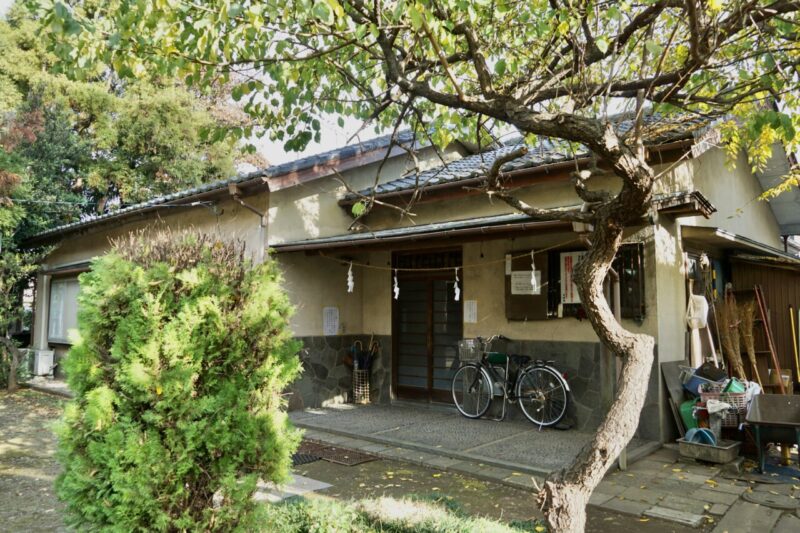

社殿の軒下に『ゲゲゲの鬼太郎』の猫娘が住む

参道の正面に木造社殿。

普段は無人社である当社だが、社殿は中々に立派なもの。

普段は無人社である当社だが、社殿は中々に立派なもの。

木造の社殿で落ち着いた佇まい。

木造の社殿で落ち着いた佇まい。

素朴ながら村の鎮守といった趣のある造り。

素朴ながら村の鎮守といった趣のある造り。

年季の入った木造。

年季の入った木造。

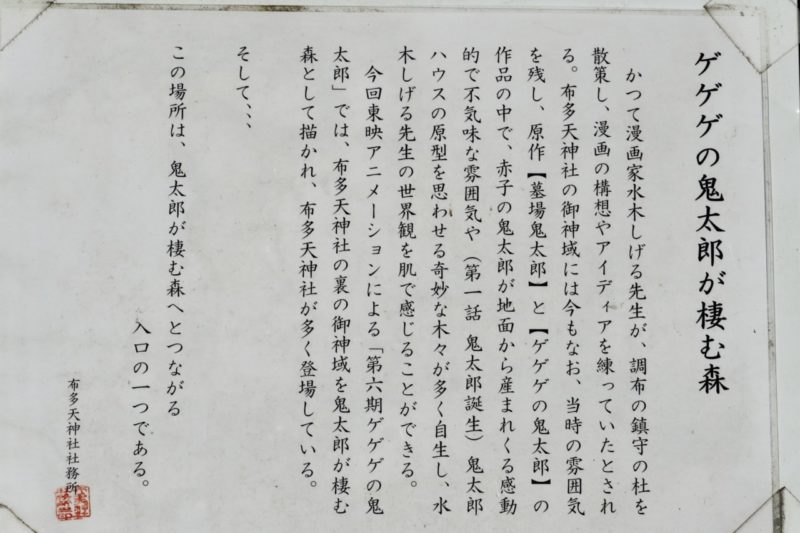

当社の社殿の軒下には、水木しげる著『ゲゲゲの鬼太郎』の猫娘が住んでいるとされる。

そのため当社は『ゲゲゲの鬼太郎』ゆかりの神社として知られる。

そのため当社は『ゲゲゲの鬼太郎』ゆかりの神社として知られる。

「ゲゲゲ忌」(後述)などのイベントでは当社を含めスタンプラリーも開催して人気を博している。

「ゲゲゲ忌」(後述)などのイベントでは当社を含めスタンプラリーも開催して人気を博している。

拝殿前に置かれた「ゲゲゲ忌」期間中のスタンプと旗幟。

拝殿前に置かれた「ゲゲゲ忌」期間中のスタンプと旗幟。

『ゲゲゲの鬼太郎』の著者で知られる水木しげるは、長年調布市に住んだ事で知られる。

晩年まで約50年住んだ調布市は作品の舞台とされる事が多く、当社の本殿裏に鬼太郎が住むと云うのは最たるものと云える。

調布市も市を挙げて顕彰に努めていて、生前には名誉市民としている。

調布市も市を挙げて顕彰に努めていて、生前には名誉市民としている。「深大寺」門前には「鬼太郎茶屋・深大寺店」が開店ている他、当社参道である天神通りには妖怪のオブジェが並んでいたり、通称「鬼太郎バス」が市内を走っていたりと、調布市と『ゲゲゲの鬼太郎』は密接な繋がりを維持している。

江戸時代の狛犬・境内社など

拝殿手前に一対の狛犬。

弘化三年(1846)奉納の狛犬。

弘化三年(1846)奉納の狛犬。

どちらも子持ちの狛犬で顔も個性的。

どちらも子持ちの狛犬で顔も個性的。

右の狛犬は授乳中となっていて可愛らしい。

右の狛犬は授乳中となっていて可愛らしい。

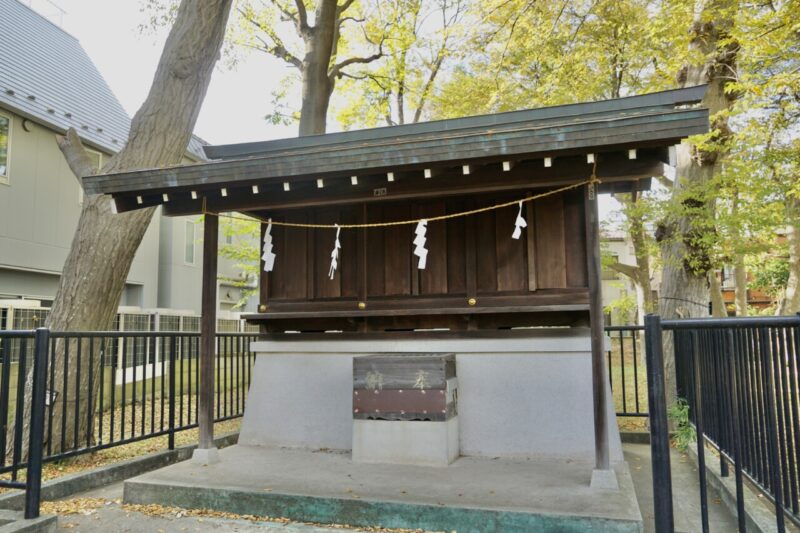

参道の左手に境内社。

稲荷神社・神明神社・御嶽神社の合殿。

稲荷神社・神明神社・御嶽神社の合殿。

その手前にある水盤は享和三年(1803)と古い。

その手前にある水盤は享和三年(1803)と古い。

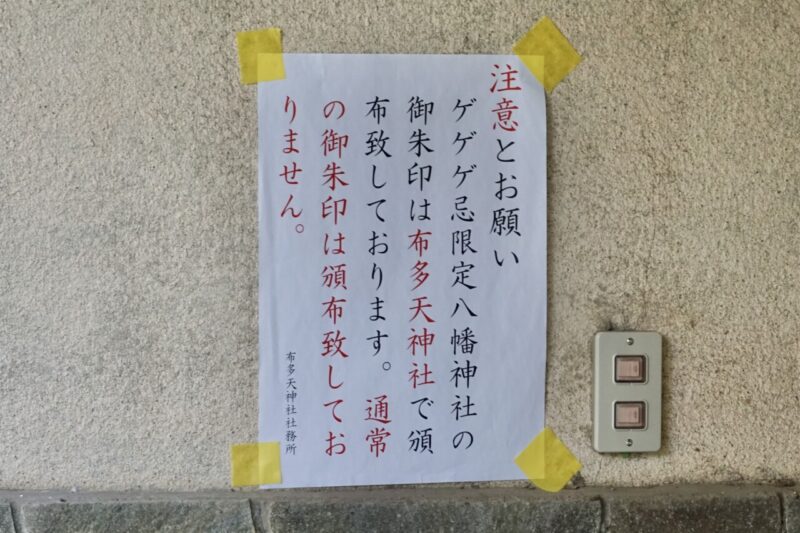

ゲゲゲ忌期間中のみ布多天神社で猫娘御朱印を頂ける

御朱印の授与は普段は行っていない。

社務所はあるが御朱印対応は行われていない。

社務所はあるが御朱印対応は行われていない。

但し「ゲゲゲ忌」期間中のみ「布多天神社」にて『ゲゲゲの鬼太郎』猫娘御朱印を授与。

但し「ゲゲゲ忌」期間中のみ「布多天神社」にて『ゲゲゲの鬼太郎』猫娘御朱印を授与。

「布多天神社」や当社は調布市のイベント「ゲゲゲ忌」に参加。

『ゲゲゲの鬼太郎』との限定御朱印を用意している事で知られる。

「水木マンガの生まれた街」として、調布市では名誉市民・水木しげるの命日である11月30日を「ゲゲゲ忌」として、水木しげるさんの功績を称えるイベント等などを開催。

その前後数日間に数多くのイベントが開催され人気を博している。

開催期間:2025年11月18日-30日

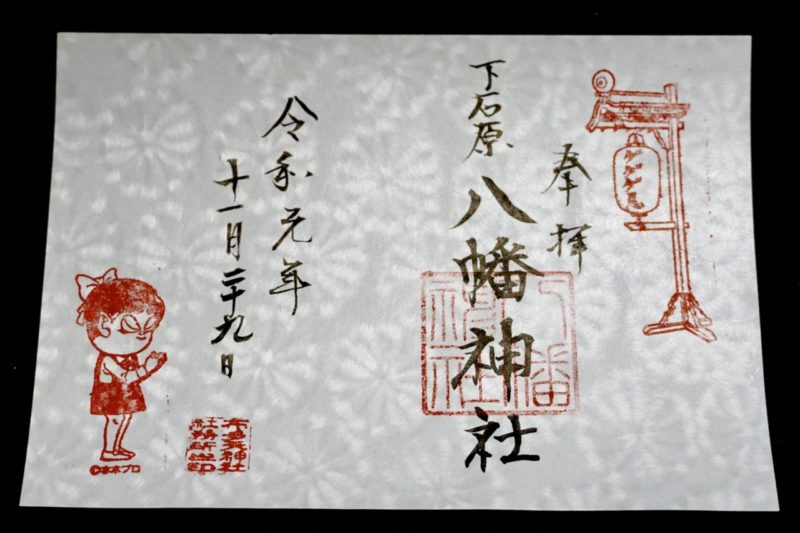

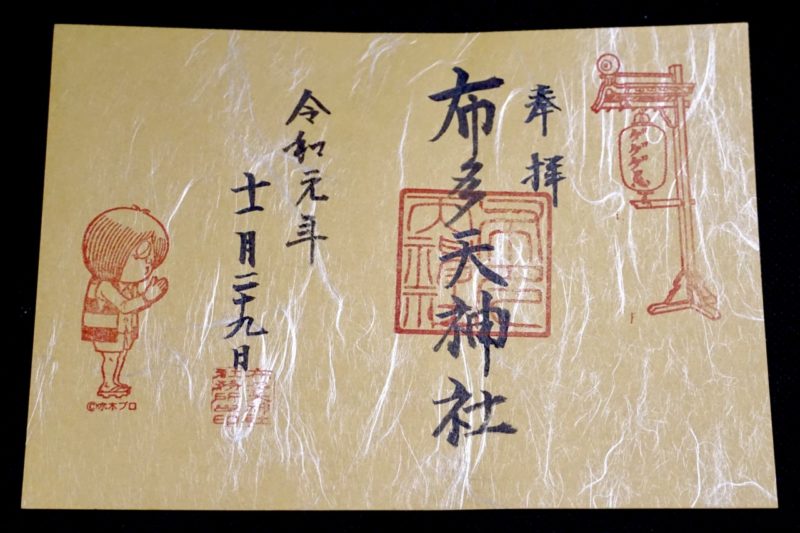

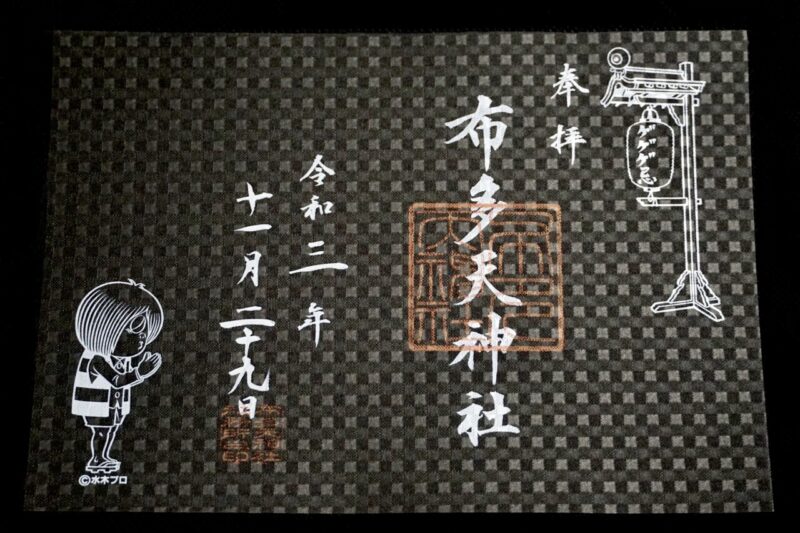

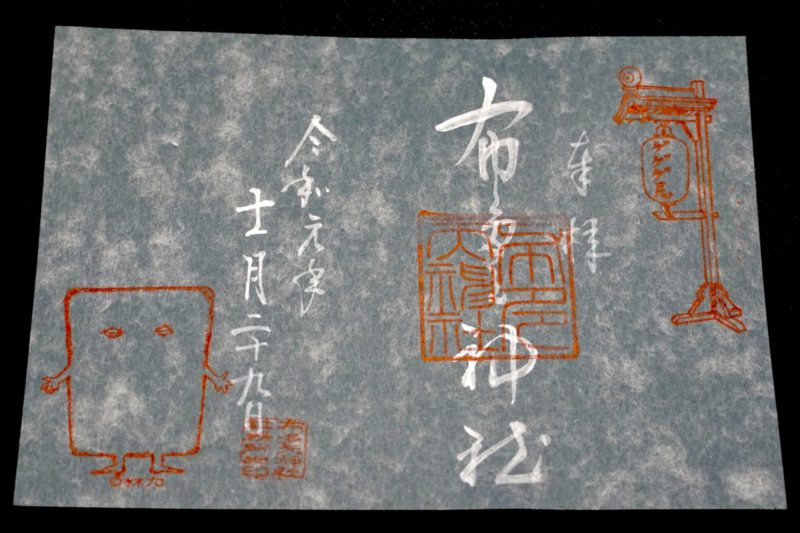

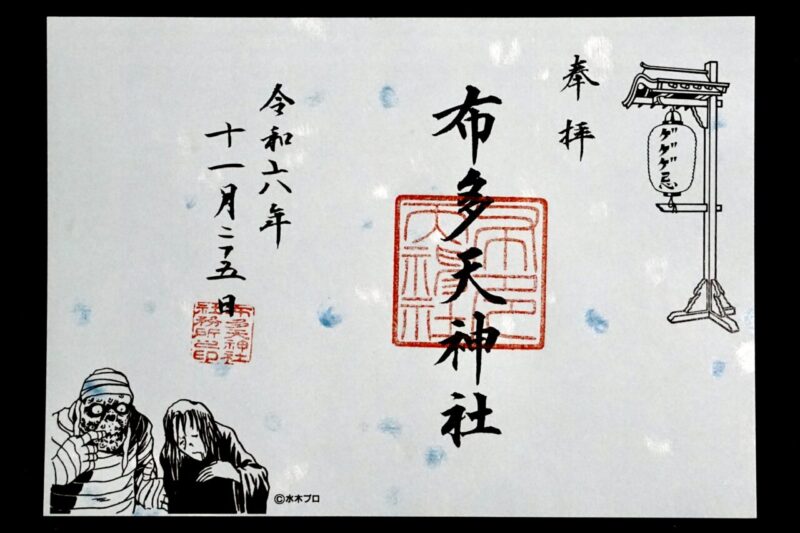

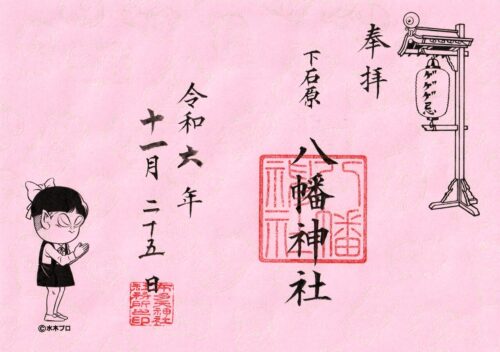

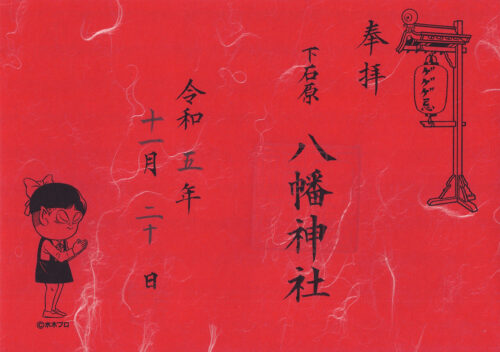

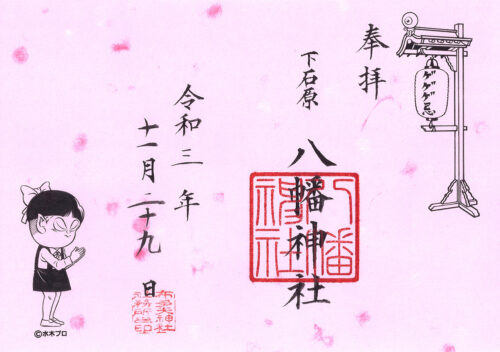

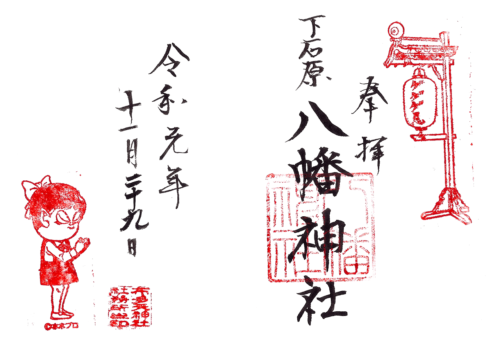

ゲゲゲ忌の期間中は「布多天神社」で限定御朱印を授与。(ゲゲゲ忌2019で頂いた御朱印) 猫娘が押印された当社(下石原八幡神社)の限定御朱印で、朱印部分には「八幡神社」の文字、「布多天神社」で頂くため左下には「布多天神社社務所之印」も押印されている。

猫娘が押印された当社(下石原八幡神社)の限定御朱印で、朱印部分には「八幡神社」の文字、「布多天神社」で頂くため左下には「布多天神社社務所之印」も押印されている。

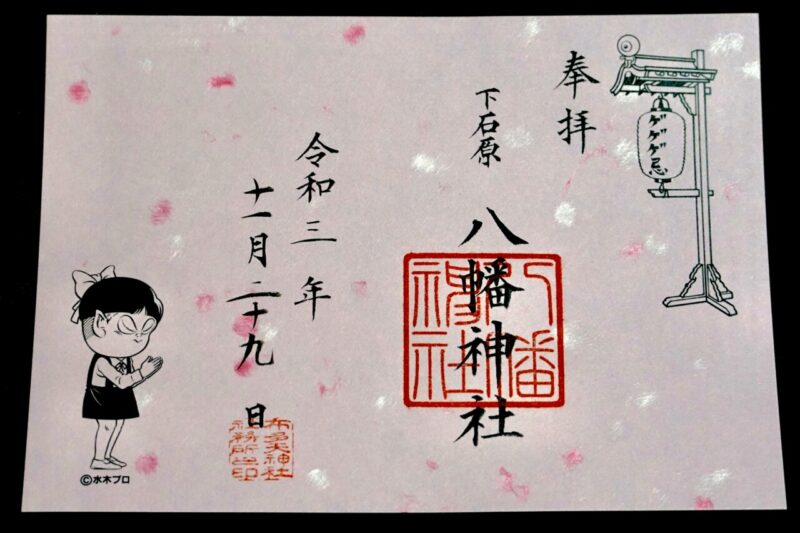

こちらは2021年のゲゲゲ忌で頂いた猫娘御朱印。

こちらは2021年のゲゲゲ忌で頂いた猫娘御朱印。

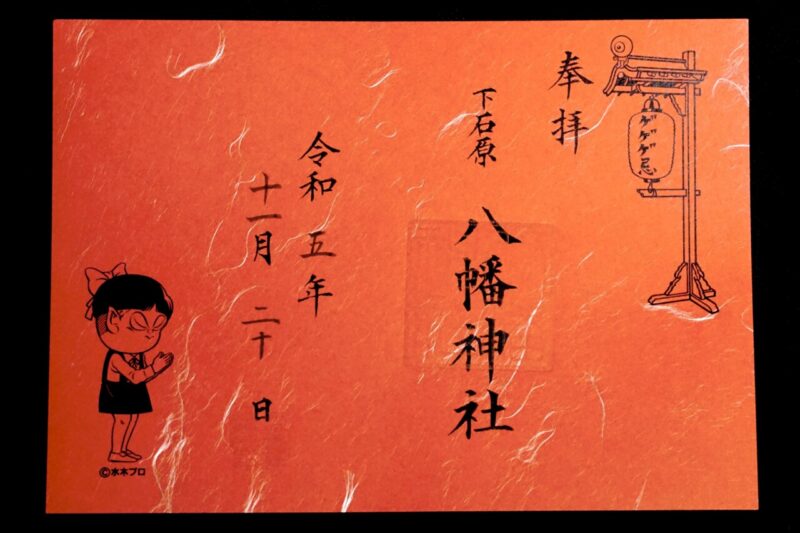

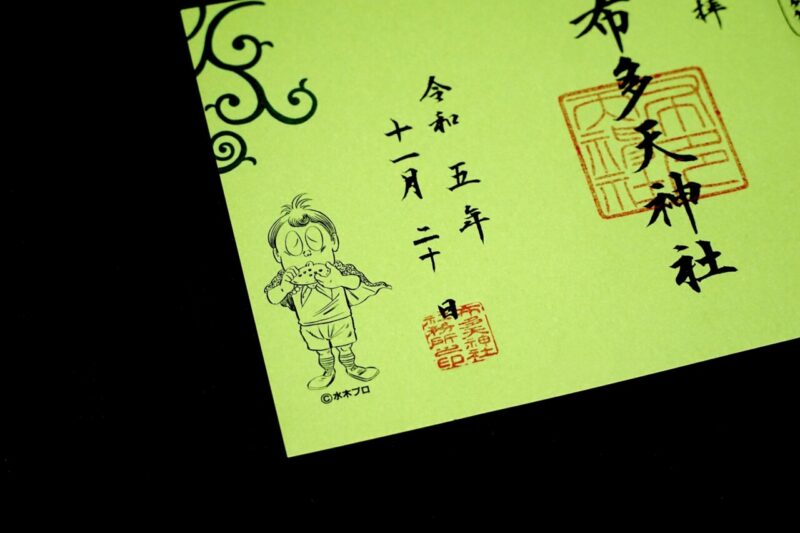

2023年ゲゲゲ忌では朱色の用紙。

2023年ゲゲゲ忌では朱色の用紙。

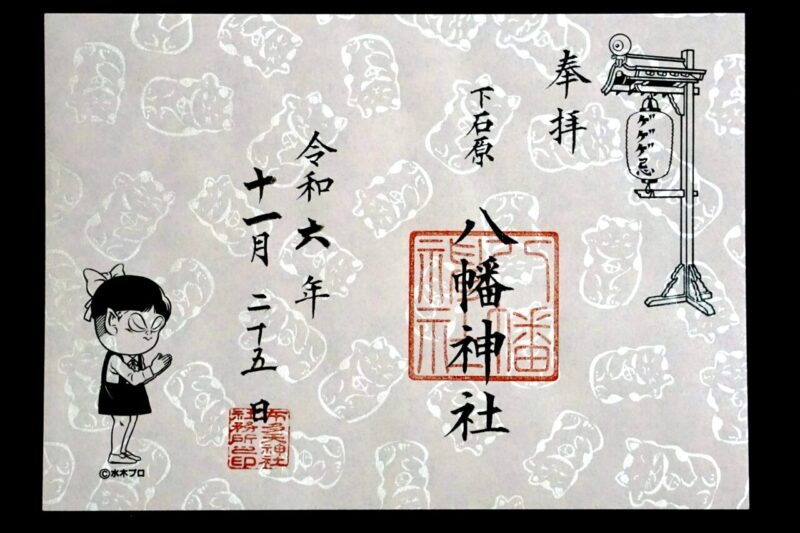

2024年は招き猫が浮かび上がる用紙。

2024年は招き猫が浮かび上がる用紙。

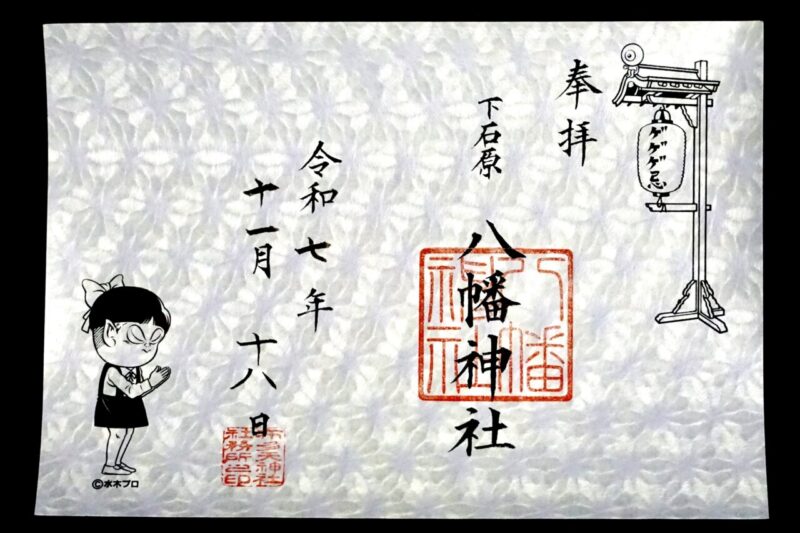

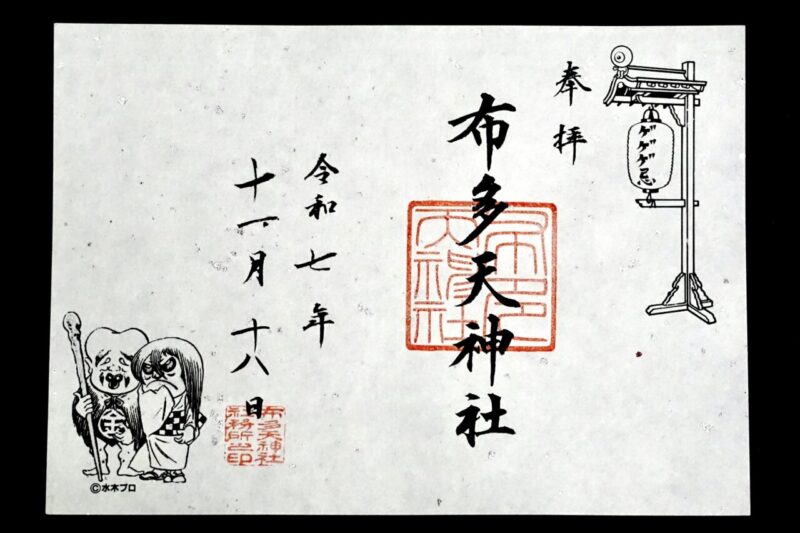

2025年の御朱印。

2025年の御朱印。

猫娘が住むとされる当社ならではの特別御朱印。

ゲゲゲ忌期間中に限り「布多天神社」にて猫娘御朱印を頂けるが、当社への参拝が必須。

当社の拝殿前に「合言葉」が掲載されているので、その合言葉を伝えた上で頂く形。

御朱印を頂く際は必ず当社へも参拝した上で頂きたい。(毎年合言葉は違う)

※合言葉を聞かれないことも多いが参拝はちゃんとしたい。

「布多天神社」では他の鬼太郎御朱印も授与。

鬼太郎が押印された「布多天神社」の限定御朱印。(2019年版)

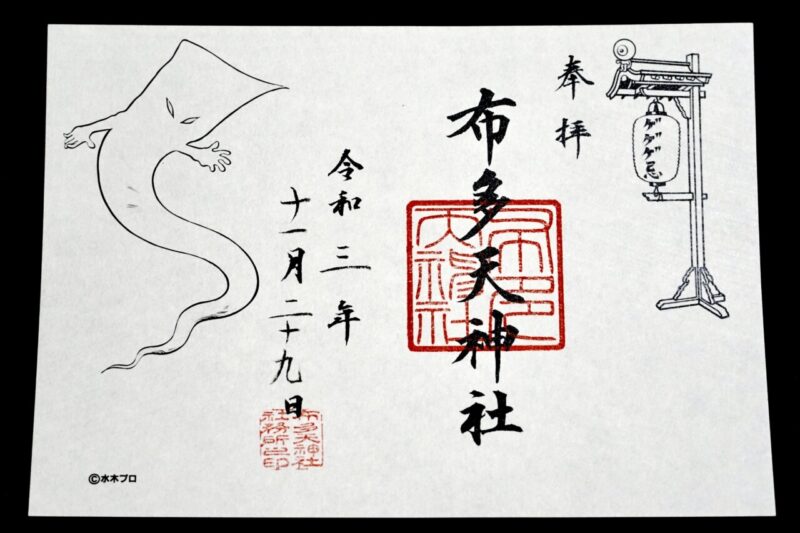

鬼太郎が押印された「布多天神社」の限定御朱印。(2019年版) こちらは2021年版。

こちらは2021年版。 ぬりかべが押印された「布多天神社」の限定御朱印。(2019年のみ)

ぬりかべが押印された「布多天神社」の限定御朱印。(2019年のみ) 2021年は一反木綿に。

2021年は一反木綿に。 2023年は悪魔くんも。

2023年は悪魔くんも。 2024年は鬼太郎の両親も。

2024年は鬼太郎の両親も。 2025年は砂かけ婆と子泣き爺。

2025年は砂かけ婆と子泣き爺。所感

下石原宿の鎮守として崇敬を集めた当社。

創建については不詳な部分も多いが、領主であった太田家の祖先が祀ったものと見られる。

布田五宿のうちの下石原宿は小さな宿場であったと見られるが、甲州街道(現在の旧甲州街道)沿いにかけて町家が発展しており、当社への参道も伸びていたように、地域の人から崇敬を集めた事が窺える。

現在も社宝として残る獅子頭を使った獅子舞の奉納は、江戸時代より行われており、後継者不足もあるものの断続的に奉納されていて現在にも伝えられている。

近年では『ゲゲゲの鬼太郎』の聖地として知られており、「ゲゲゲ忌2019」ではゆかりの地のスタンプラリーも行っていて、台紙を片手に各地を巡る人々も多く、皆それぞれ楽しまれているのが印象的であった。

地域の素朴な鎮守といった雰囲気がとても落ち着く良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:1,000円(ゲゲゲ忌限定)

「布多天神社」授与所にて。

※普段は御朱印の授与を行っていない。

※「ゲゲゲ忌」期間中のみ「布多天神社」にて『ゲゲゲの鬼太郎』猫娘御朱印を授与。

- ゲゲゲ忌2025/猫娘

- ゲゲゲ忌2024/猫娘

- ゲゲゲ忌2023/猫娘

- ゲゲゲ忌2021/猫娘

- ゲゲゲ忌2019/猫娘

参拝情報

参拝日:2025/11/18(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/29(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/29(ブログ内画像撮影/御朱印拝受)

コメント