目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

江ノ島弁財天と杉山検校を祀る神社

東京都墨田区千歳に鎮座する神社。

旧社格は村社で、千歳町の鎮守。

鍼の施術法ある管鍼法を創始し世界初の視覚障害者教育施設「杉山流鍼治導引稽古所」を開設した杉山和一(杉山検校)が、徳川綱吉から当地に屋敷を拝受し和一が篤く崇敬した江ノ島弁財天(現「江島神社」)を勧請したのを始まりとする。

当地を本所一ツ目と呼んだ事から「本所一ツ目弁天社」と称された。

現在は江ノ島弁財天と杉山和一を祀っており、境内には江ノ島の岩屋を模した岩屋が置かれている。

神社情報

江島杉山神社(えじますぎやまじんじゃ)

御祭神:市杵島比売命(弁財天)・杉山和一総検校

社格等:村社

例大祭:6月中旬

所在地:東京都墨田区千歳1-8-2

最寄駅:両国駅・森下駅

公式サイト:http://ejimasugiyama.tokyo/

御由緒

当社は神奈川県藤沢市江島神社の弁財天を奉斎し、またその弁財天を深く信仰した杉山和一を併せ祀る。

杉山和一(慶長十五年<1610>年~元禄七年<1694>年)は三重県津市の武家の生まれで幼い頃失明し、身を立てるために鍼術を志す。

江戸の山瀬琢一に入門し修行に励む中、江島弁財天の岩屋にて七日七夜の参籠をした。

業が明けた日外に出ると大きな石に躓いてしまうが何か手に刺さる物があり探ってみると、筒の様にくるまった枯葉(スダジイ)の中に一本の松葉が入っていた。

「いくら細い鍼でも管に入れて使えば盲人の私にも容易く打つ事が出来る」

こうして、現在鍼治療の主流である管鍼術が生まれた。躓いた石は「福石」として、本社江島神社の境内に祀られている。この後より深く鍼治を学ぶため京都の入江豊明の元へ入門する。そして江戸で治療所を開くと、その噂は瞬く間に広がった。同時に多くの弟子を輩出し、世界初の盲人教育の場、職業の確立を進めた。寛文十(1670)年一月、和一は61歳にして検校の位を受けた。その名声により五代将軍徳川綱吉の医師として務めるようになる。

元禄五(1692)年五月九日将軍より総検校に任ぜられる。和一が八三歳の時、綱吉公の難病を治療した功により「何か望みのものはないか」との問いに「唯一つ、目が欲しゅうございます」と答え、ここ本所一ツ目に総録屋敷の領地を賜り更に和一が高齢になっても月参りを欠かさなかった江ノ島弁財天が敷地内に勧請されてた。翌年には壮麗な社殿が建立、本所一ツ目弁天社と呼ばれ江戸名所となり、多くの信仰を集めた。元禄七(1694)年五月十八日八四歳没。明治四年、当道座組織が廃止され総録屋敷も没収されるが、当社は綱吉公が古跡並の扱いとしたため残され、社名も江島神社となる。

明治23年四月杉山和一霊牌所即明庵も再興し、境内に杉山神社を創祀、震災、戦災により二つの社殿とも焼失するが戦後昭和27年合祀し、島江島杉山神社となる。(境内の掲示より)

歴史考察

杉山検校と称された杉山和一

社伝によると、元禄六年(1693)の創建とされる。

当社の創建には、現在は御祭神としても祀られている杉山和一と云う人物が深く関わる。

伊勢国安濃津(現・三重県津市)出身の鍼灸師(しんきゅうし)。

幼い頃に失明した盲人で、検校(けんぎょう)の地位となった事で杉山検校とも称される。

現在も日本の主流技法となっている鍼(はり)の施術法「管鍼法(かんしんじゅつ)」を創始しただけでなく、世界初の視覚障害者教育施設「杉山流鍼治導引稽古所」を開設した人物としても知られる。

盲人の役職である盲官の最高位の名称。

盲人の自治的互助組織を当道座(とうどうざ)と呼び、トップは総検校と呼ばれた。

音楽の演奏や作曲で活躍する者、鍼灸・按摩の技術が優れたものが選ばれる事が多かった。

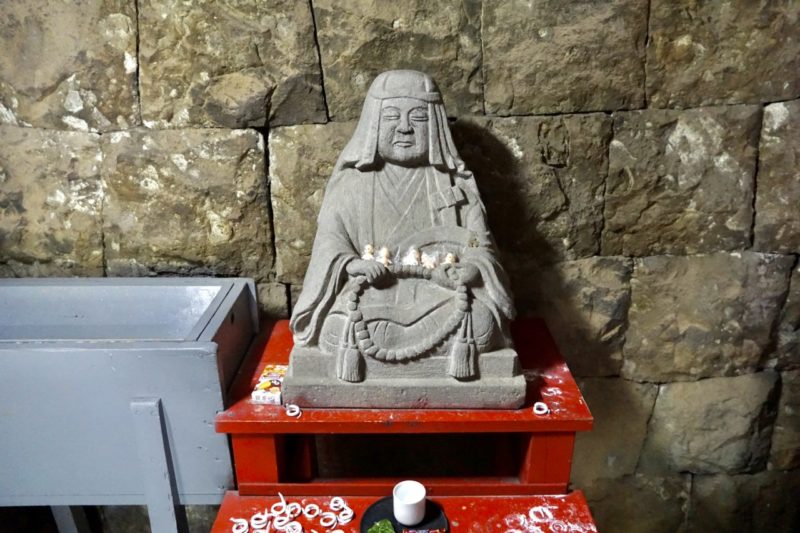

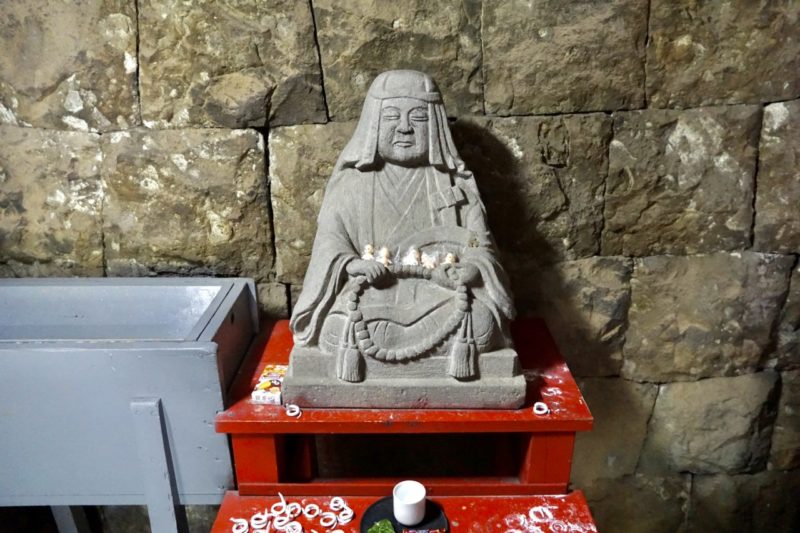

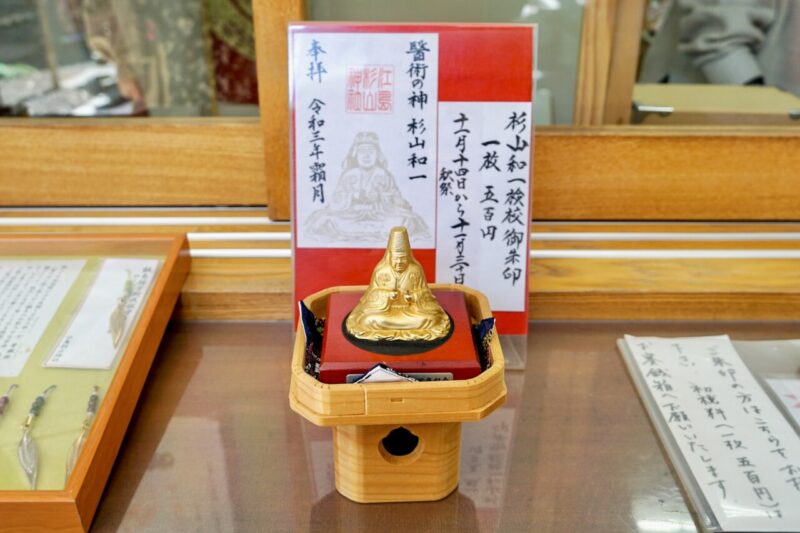

当社の岩屋には杉山和一の像が置かれている。

杉山和一の屋敷があったのが当地で、和一が篤く崇敬した「江ノ島弁財天」を勧請したのが当社である。

杉山和一の屋敷があったのが当地で、和一が篤く崇敬した「江ノ島弁財天」を勧請したのが当社である。

江ノ島弁財天での修行・管鍼法を創始

慶長十五年(1615)、津藩(現・三重県津市)藩士の長男として杉山和一が誕生。

和一は幼い頃に伝染病によって失明し盲人となったため、家督を義弟に譲る。

16歳の時に江戸で検校・山瀬琢一に弟子入りするが、不器用さが災いして22歳で破門。

失意のどん底にあった和一は、芸能の神として知られた「江ノ島弁財天」へ参詣。

江の島の岩屋に篭って断食修行を行ったと云う。

現在の「江島神社」(現・神奈川県藤沢市江の島)のこと。

滋賀県竹生島の「都久夫須麻神社」、広島県宮島の「厳島神社」と共に、日本三大弁財天の一つに数えられ、古くから多くの崇敬を集める。

芸道上達の功徳を持つ神としても知られる。

断食修行を行った際に「管鍼術」を思い付いたと伝わる。

鍼の施術法の一種。

現在も日本の主流の技法となっており、杉山和一の影響の大きさを窺える。

和一が躓いた石は「福石」と呼ばれ、「江島神社」境内に現在も置かれている。

こちらが「江島神社」に置かれた福石。(2016年3月8日撮影)

こちらが「江島神社」に置かれた福石。(2016年3月8日撮影)

その後、京都に上り入江豊明に弟子入り。

入江流を極めた後に、江戸に戻り開業すると大盛況となり、鍼の名人として知られるようになった。

世界初の視覚障害者教育施設「杉山流鍼治導引稽古所」を開設

寛文十年(1670)、和一は61歳で盲人の役職である盲官の最高位「検校」となる。

天明二年(1682)、視覚障害者向けに鍼や按摩技術の取得教育を主眼とした「杉山流鍼治導引稽古所」を開設。

世界初の視覚障害者教育施設。

多くの優秀な鍼師が誕生しただけでなく、現在も日本の盲学校が鍼灸を教えるのは、和一が杉山流鍼治導引稽古所を元に各所につくった鍼治学問所から発展したことが影響している。

名声を聞いた五代将軍・徳川綱吉は、和一を扶持検校として召し抱え自身の施術にあたらせた。

江戸幕府の第五代将軍、三代将軍・徳川家光の四男。

治世の前半は善政として「天和の治」と称えらる。

一方で後半は「生類憐みの令」を始めとして悪政と呼ばれる政策(近年は再評価の向きもある)を次々と打ち出した事でも知られる。

元禄五年(1692)、盲人の自治的互助組織・当道座の長である総検校となる。

組織を再編し、視覚障害者が生計を立てる道を大きく開いた。

徳川綱吉から本所一ツ目の土地を拝受・江ノ島弁財天の分霊を勧請

元禄六年(1693)、献身的な施術に感心した徳川綱吉から、本所一ツ目の土地を拝受する。

これが現在の当社の境内を含む、約3,000坪余りの土地で、以下のような逸話が残っている。

施術に感心した綱吉は、和一へ「和一の欲しい物は何か」と尋ねた。

すると和一は「ただ一つ、目が欲しゅうございます」と答えたと云う。

この和一の要望に、綱吉は「本所一ツ目」と呼ばれていた土地を与えた。

更に綱吉は、高齢の和一が江戸から江ノ島の「江ノ島弁財天」まで未だに月参りしているのを不憫に思い、与えた本所一ツ目の土地に、「江ノ島弁財天」の分霊を勧請。

これが当社で、地名から「一ツ目弁天社」と称された。

これが当社で、地名から「一ツ目弁天社」と称された。

元禄七年(1694)、和一は85歳で没する。

和一の没後、弟子たちが境内に「即明庵」を建て和一を祀った。

「一ツ目弁天社」と称された当社は、綱吉が古跡並みとするように取り計らった事もあり、大奥からの崇敬も篤かったと云う。

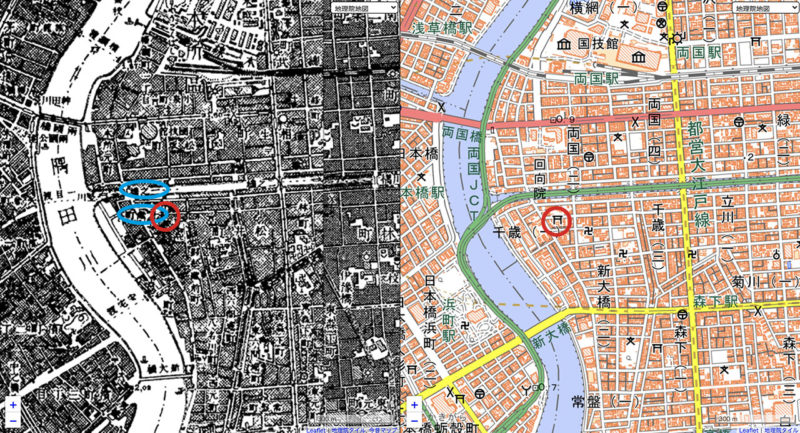

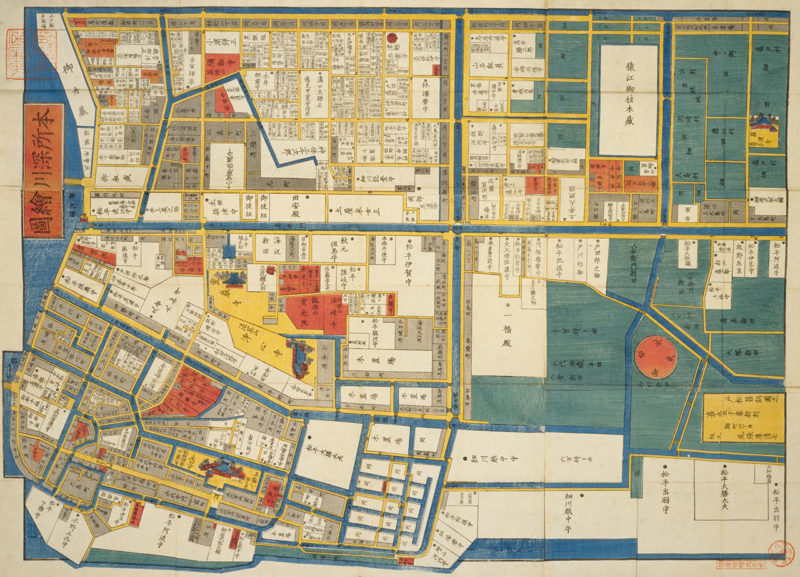

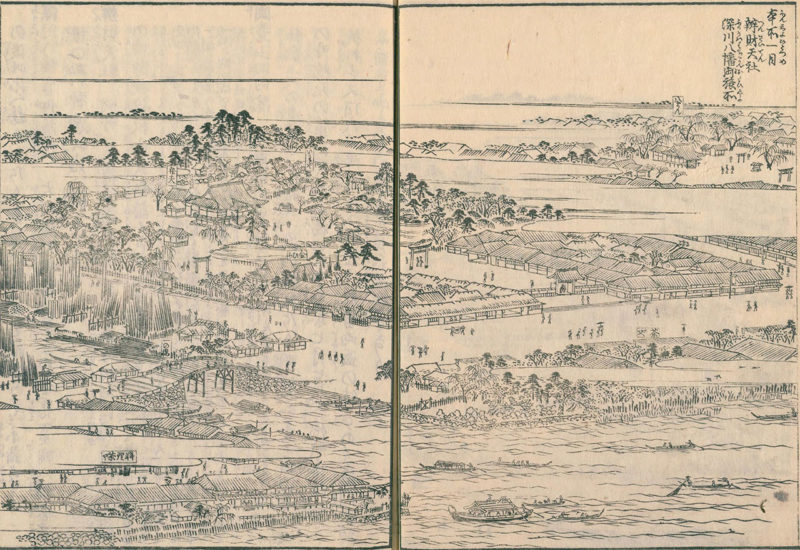

江戸切絵図から見る当社

江戸時代の当社については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の深川や本所周辺の切絵図。

当社は図の左上に描かれている。

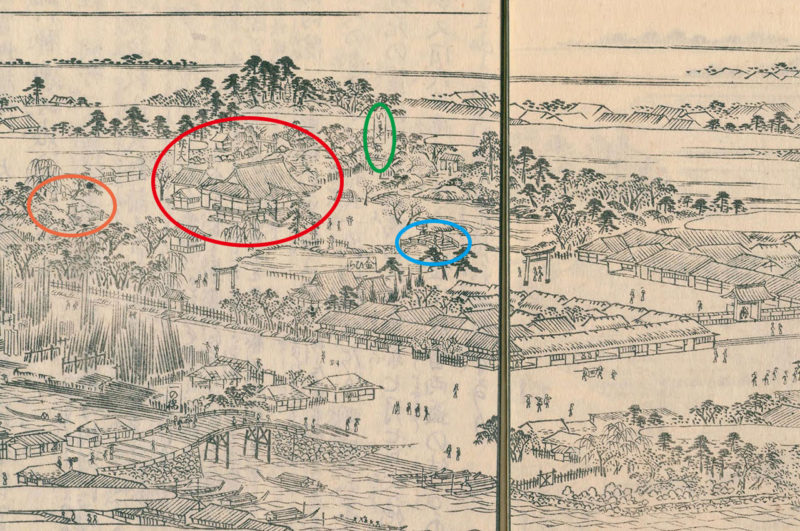

赤円で囲んだのが当社で「弁財天」と記されている。

今も昔も鎮座の場所は変わらず「一ツ目弁天社」として崇敬を集めた。

当社の北側に架かる両国方面への橋(緑円で囲った箇所)が「一ツ目橋」と呼ばれ、この周辺が「本所一ツ目」と呼ばれていた事が窺える。

青円で囲っているのが「弥勒寺」。

杉山和一の墓所があり、東京都指定旧跡となっている。

橙円で囲っているのが現在は当社の兼務社となっている「初音森神社」。

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「本所一目 辨財天社 深川八幡御旅所」として描かれた1枚。

中央に大きく描かれているのが当社であり、本所一ツ目の「弁財天社」である。

杉山和一が徳川綱吉より賜った土地に、実に立派な弁財天が置かれている事が分かる。

神門、鳥居、その先には弁天池と青色で囲った箇所に神橋も見る事ができる。

弁天の社殿はとても立派なもので、境内社として金毘羅社の姿も見える。

規模も大きく、本所周辺のみならず江戸でも有名な弁天様だった事が窺える。

明治以降の歩み・戦後の再建と合祀

明治になり神仏分離。

明治四年(1871)、当道座が廃止され「惣禄屋敷」も没収されたが、当社は「江島神社」に改称して残される。

明治七年(1874)、村社に列する。

明治二十三年(1890)、杉山和一霊牌所「即明庵」も再興し、境内社「杉山神社」が創建。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

既本所一ツ目という地名は見られずに、現在の地名でもある千歳町の地名を見る事ができる。

当社の北の橋も一之橋という名で、一ツ目の名残は見られない。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当社も社殿が焼失する被害を受け、その後再建している。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって再び社殿が消失。

「江島神社」のみならず境内社「杉山神社」の社殿も焼失し、壊滅的な打撃を受けた。

昭和二十七年(1952)、再建にあたり「江島神社」と境内社「杉山神社」を合祀。

現在の「江島杉山神社」として再建を果たす。

現在の「江島杉山神社」として再建を果たす。

昭和三十九年(1964)、破損していた岩屋を修復整備。

平成二十八年(2016)、社務所があった場所に社務所兼「杉山和一資料館」が竣工。

平成二十八年(2016)、社務所があった場所に社務所兼「杉山和一資料館」が竣工。

多くの境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

西と南の2つの参道・珍しい点字の石碑

最寄駅の両国駅や森下駅からは徒歩数分の距離で、かつて本所一ツ目(現・千歳町)に鎮座。

参道は西と南に2つあり、西参道が表参道。

参道は西と南に2つあり、西参道が表参道。

「江島杉山神社」と記された社号碑。

「江島杉山神社」と記された社号碑。

手前には杉山和一記念館・杉山鍼按治療所の看板。(2023年6月撮影)

手前には杉山和一記念館・杉山鍼按治療所の看板。(2023年6月撮影)

両側に家屋が建った参道になっているが、江戸時代の頃より西側が表参道であった。

両側に家屋が建った参道になっているが、江戸時代の頃より西側が表参道であった。

参道を進むと境内の前にちょっとした空き地があり、地域コミュニティの場として使われている。

参道を進むと境内の前にちょっとした空き地があり、地域コミュニティの場として使われている。

南側にも参道と鳥居。

隣には神輿庫も置かれ、鳥居には扁額が掛けられていて、こちらのほうが少し規模は大きい。

隣には神輿庫も置かれ、鳥居には扁額が掛けられていて、こちらのほうが少し規模は大きい。

参道が交差するあたりに二之鳥居。

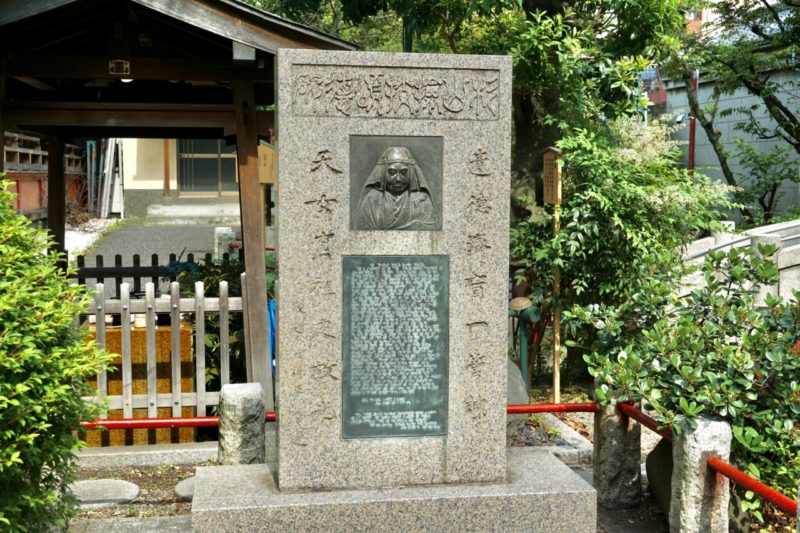

この二之鳥居の右手に石碑が置かれている。

この二之鳥居の右手に石碑が置かれている。

大変めずらしい点字の石碑で、一説では世界唯一の点字の石碑だと云う。

大正十五年(1926)、杉山和一に正五位が追贈されたことを記念して建てられたもの。

大正十五年(1926)、杉山和一に正五位が追贈されたことを記念して建てられたもの。

盲人の役職である盲官の最高位・検校になり、視覚障害者が生計を立てる道を大きく開いた杉山和一を称える。

盲人の役職である盲官の最高位・検校になり、視覚障害者が生計を立てる道を大きく開いた杉山和一を称える。

戦後再建の社殿・芸能上達や鍼灸按学術上達の御神徳

参道の正面に社殿。

昭和二十七年(1952)の再建の際に、「江島神社」と境内社「杉山神社」が合祀。

昭和二十七年(1952)の再建の際に、「江島神社」と境内社「杉山神社」が合祀。

幾度かの修復が行われたようで綺麗な状態を維持している。

幾度かの修復が行われたようで綺麗な状態を維持している。

「江島神社」から勧請されたため芸能上達の御神徳で知られるが、その他、杉山和一を祀るため鍼灸按学術上達の御利益があるのが面白い。

「江島神社」から勧請されたため芸能上達の御神徳で知られるが、その他、杉山和一を祀るため鍼灸按学術上達の御利益があるのが面白い。

絵馬掛けにもはり師・きゅう師の国家試験合格祈願の願い事が多い。

絵馬掛けにもはり師・きゅう師の国家試験合格祈願の願い事が多い。

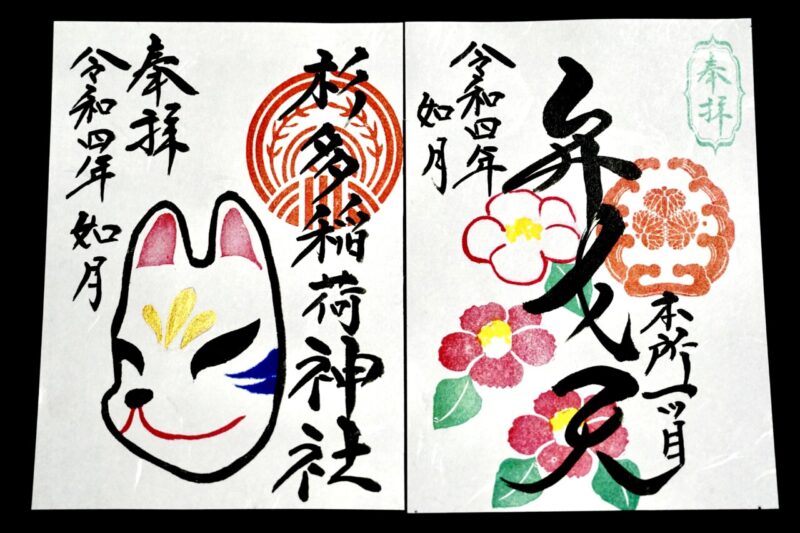

境内社の杉多稲荷神社

社殿の右手奥には境内社。

杉多稲荷神社という境内社で、古くから祀られていると云う。

杉多稲荷神社という境内社で、古くから祀られていると云う。

小さな祠と小さな神狐像。

小さな祠と小さな神狐像。

横には吽形だけの狛犬が置かれている。

横には吽形だけの狛犬が置かれている。

綺麗に整備された弁天池・太鼓橋

境内の右手には弁天池が整備。

渡る事も可能な太鼓橋が置かれる。

渡る事も可能な太鼓橋が置かれる。

南参道に繋がっている形。

南参道に繋がっている形。

池には網が掛けられ保護されているが、中には鯉の姿も。

池には網が掛けられ保護されているが、中には鯉の姿も。

銭洗所と銭洗弁財天・美玉洗

手水舎の後ろに銭洗所。

各地に銭洗弁天が鎮座するが、当社もこうして金銭を洗う事ができる。

各地に銭洗弁天が鎮座するが、当社もこうして金銭を洗う事ができる。

その奥には銭洗弁財天像。

平成二十六年(2014)に安置された。

平成二十六年(2014)に安置された。

その奥には授与所で授与される勾玉を洗う「美玉洗」場所も整備。

その奥には授与所で授与される勾玉を洗う「美玉洗」場所も整備。

文化財登録・区内最重量の力石

弁天池の一画には力石。

文化十二年(1815)に奉納された力石で、九拾三貫(約349kg)と重量感がたっぷり。

文化十二年(1815)に奉納された力石で、九拾三貫(約349kg)と重量感がたっぷり。

墨田区内で最も重い力石。

墨田区内で最も重い力石。

江の島の岩屋を模し江戸時代に造られた岩屋

弁天池の奥に続くのが岩屋への道。

傍らに「いわやみちの碑」。

傍らに「いわやみちの碑」。

寛政八年(1796)の銘が残る碑となっていて、この奥に岩屋がある。

寛政八年(1796)の銘が残る碑となっていて、この奥に岩屋がある。

古くは寛政五年(1793)に築造されたと云い、現在のものは慶応二年(1866)に建てられた岩屋。

古くは寛政五年(1793)に築造されたと云い、現在のものは慶応二年(1866)に建てられた岩屋。

江の島の岩屋を模して建てられたもので、内部は自由に参観する事ができる。

江の島の岩屋を模して建てられたもので、内部は自由に参観する事ができる。

岩屋内部には杉山検校像、宗像三女神、人頭蛇身の宇賀神像

岩屋の内部はひんやりとした空間で中々にゾワッとする一画。

正面に置かれているのが杉山和一検校の石像。

正面に置かれているのが杉山和一検校の石像。

薄暗い中に置かれた石像であるが、柔和で優しい表情をしている。

薄暗い中に置かれた石像であるが、柔和で優しい表情をしている。

突き当りが丁字路のようになっていて、右手には宗像三女神の像。

「宗像大社」(福岡県宗像市)を総本社として各地に祀られている女神たち。

「宗像大社」(福岡県宗像市)を総本社として各地に祀られている女神たち。

中央が当社の御祭神で弁財天と習合した市杵島比売命、向かって右が多紀理比売命、左が多岐津比売命だと云う。

中央が当社の御祭神で弁財天と習合した市杵島比売命、向かって右が多紀理比売命、左が多岐津比売命だと云う。

左手には宇賀神の石像。

人頭蛇身となった宇賀神像。

人頭蛇身となった宇賀神像。

宇賀神も弁財天と習合したとも云われる事から祀られている。

宇賀神も弁財天と習合したとも云われる事から祀られている。

人頭蛇身でとぐろを巻く形で表される事が多い神。

老翁や女性の頭部を持ち、身体はとぐろを巻いた蛇。

宇賀は稲荷神である宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)に由来するものと思われるが、関係性や出自は不明な神。

その姿から蛇神・龍の化身とされる事もあり、弁財天と習合する事もある。

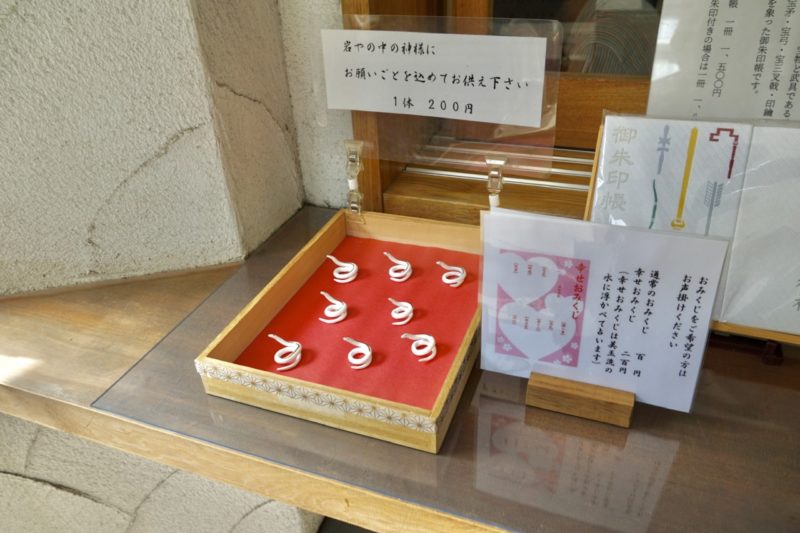

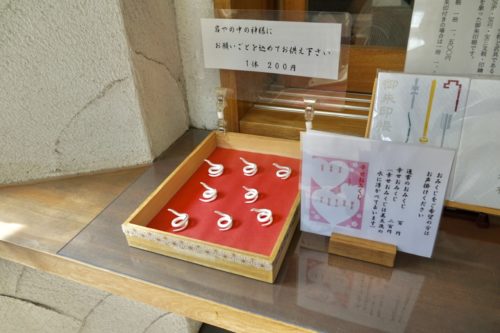

各石像の前には、小さな蛇が置かれている。

これらは社務所で頒布しているもの。

これらは社務所で頒布しているもの。

参拝者が願い事を込めてこちらに奉納する。

参拝者が願い事を込めてこちらに奉納する。

カラフルな月替り御朱印

社殿の左手に杉山和一資料館。

かつて社務所のみ置かれていたが、平成二十八年(2016)に竣工した杉山和一資料館。

かつて社務所のみ置かれていたが、平成二十八年(2016)に竣工した杉山和一資料館。

現在は授与所、鍼灸に関する資料の展示室、コミュニティルームが集まる複合施設となっている。

現在は授与所、鍼灸に関する資料の展示室、コミュニティルームが集まる複合施設となっている。

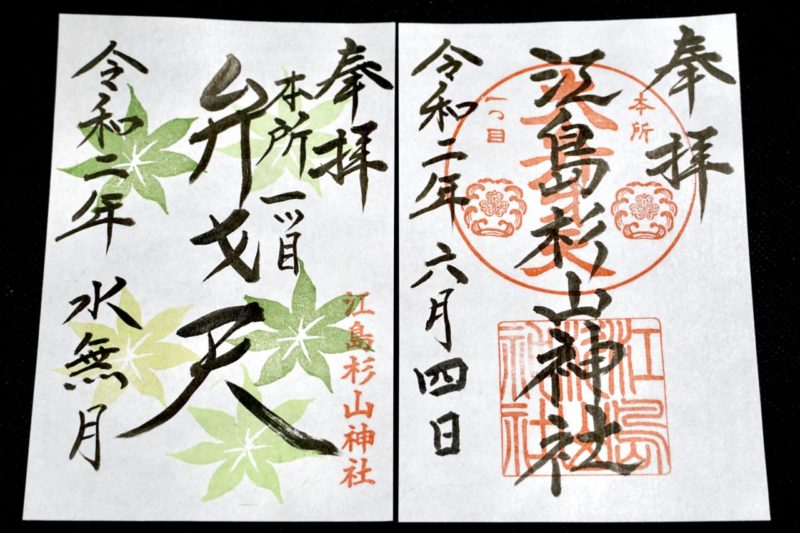

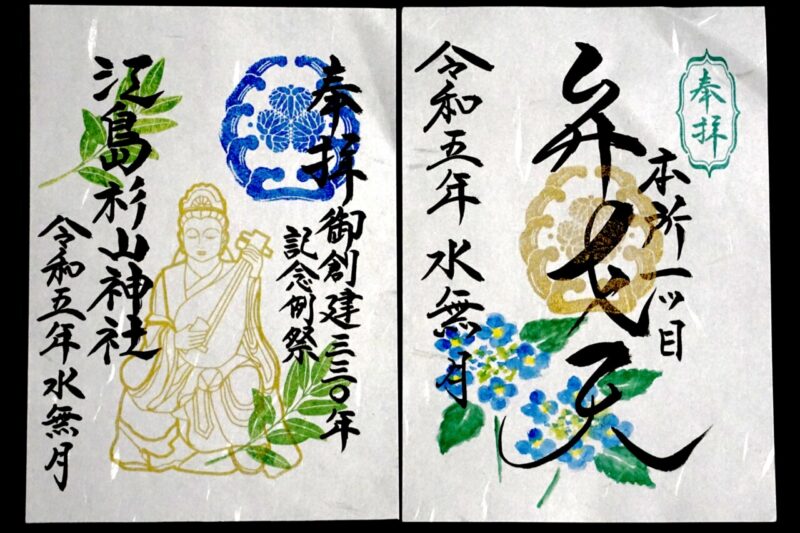

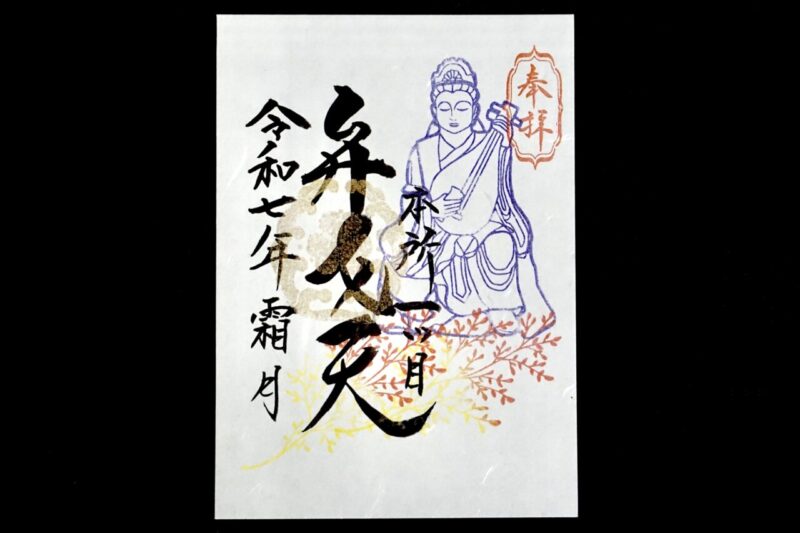

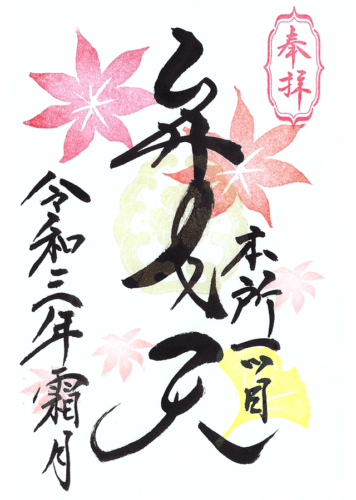

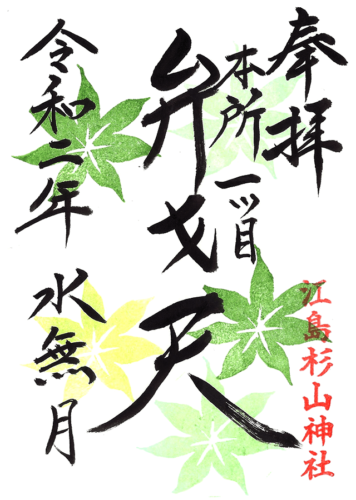

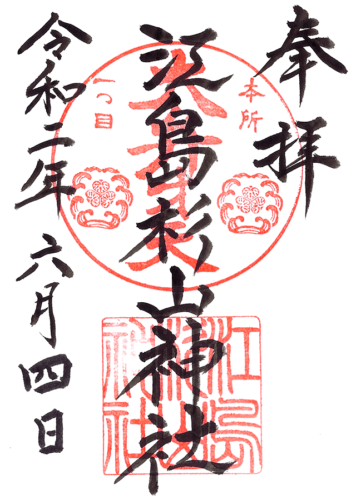

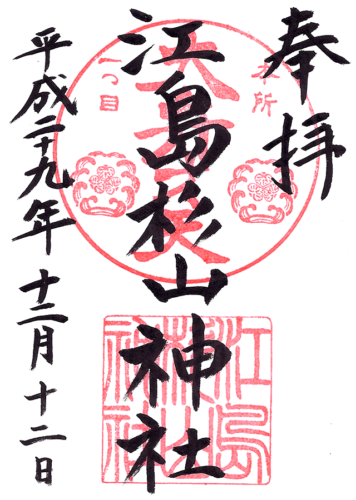

右が通常の御朱印で「本所一つ目弁才天」の朱印、「江島杉山神社」の朱印。

左が2020年の6月7月限定御朱印、青紅葉。

左が2020年の6月7月限定御朱印、青紅葉。

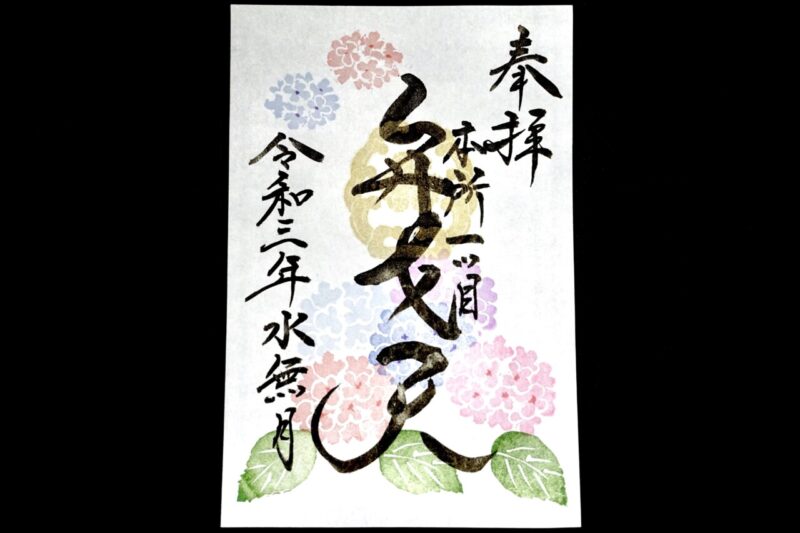

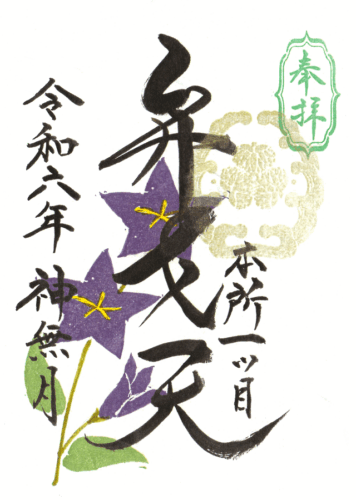

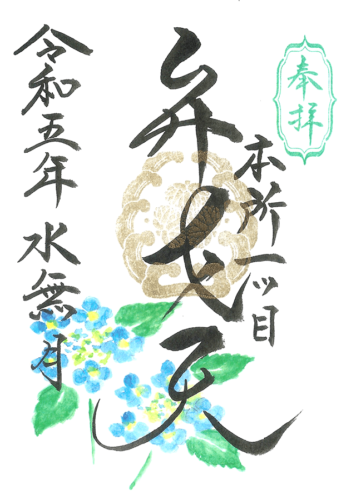

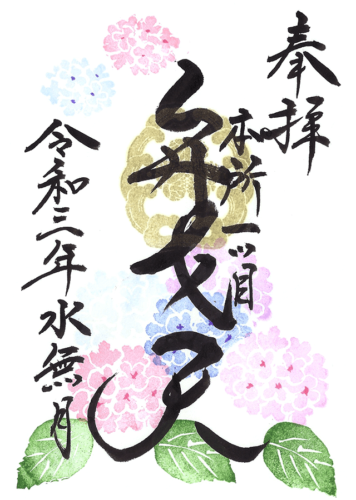

2021年6月の月替り御朱印、あじさい。

2021年6月の月替り御朱印、あじさい。

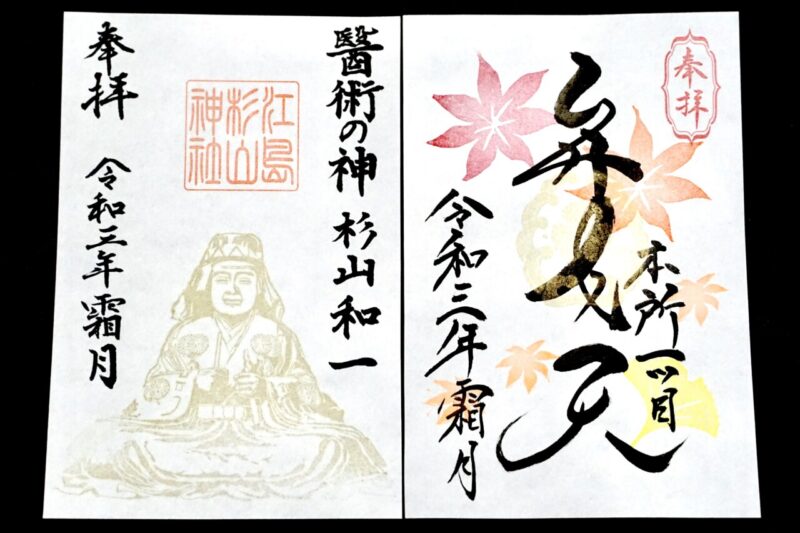

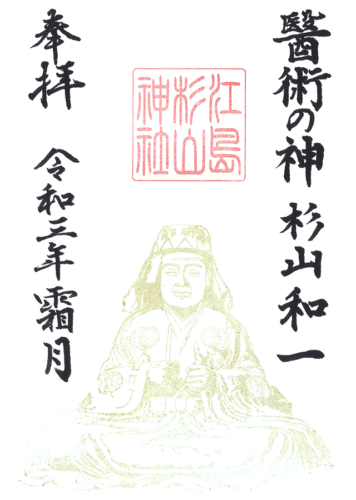

2021年11月の月替り御朱印と、御祭神杉山和一検校の特別御朱印。

2021年11月の月替り御朱印と、御祭神杉山和一検校の特別御朱印。

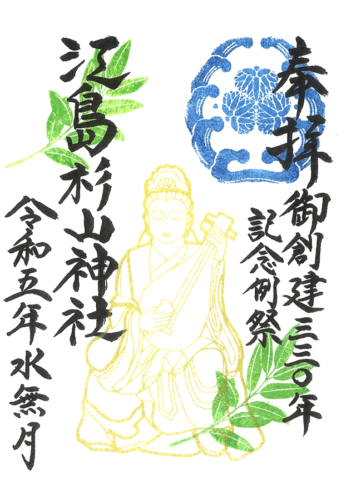

2023年6月に授与されたのは御創建330年記念御朱印。

6月の例大祭に合わせての授与。

6月の例大祭に合わせての授与。

杉山和一検校御朱印

2023年に創建330年を迎えるにあたり2021年11月の秋祭より特別御朱印も用意。

12月からは通年で新しい杉山和一検校の御朱印も。

12月からは通年で新しい杉山和一検校の御朱印も。

2022年2月の月替りと境内社・杉多稲荷神社・杉山和一検校の御朱印。

2022年2月の月替りと境内社・杉多稲荷神社・杉山和一検校の御朱印。

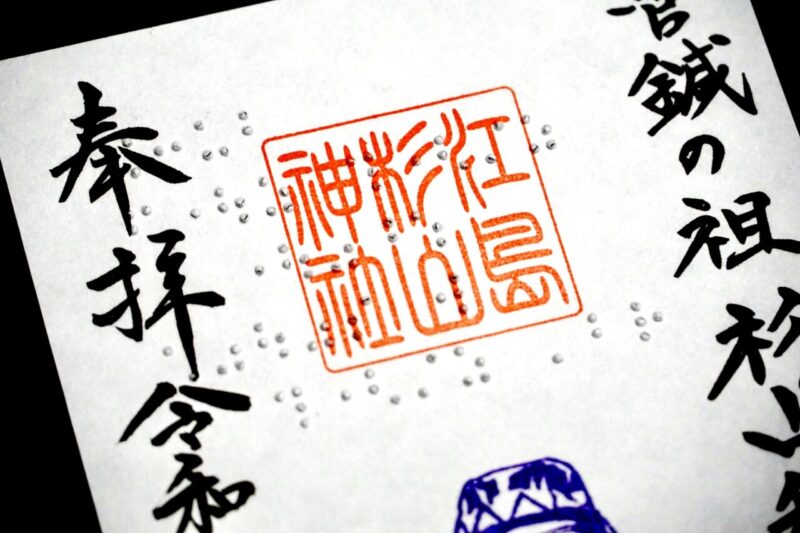

杉山和一検校の御朱印は12月-2月まで点字入りの御朱印となり、盲目の杉山和一検校を偲ぶ。

杉山和一検校の御朱印は12月-2月まで点字入りの御朱印となり、盲目の杉山和一検校を偲ぶ。

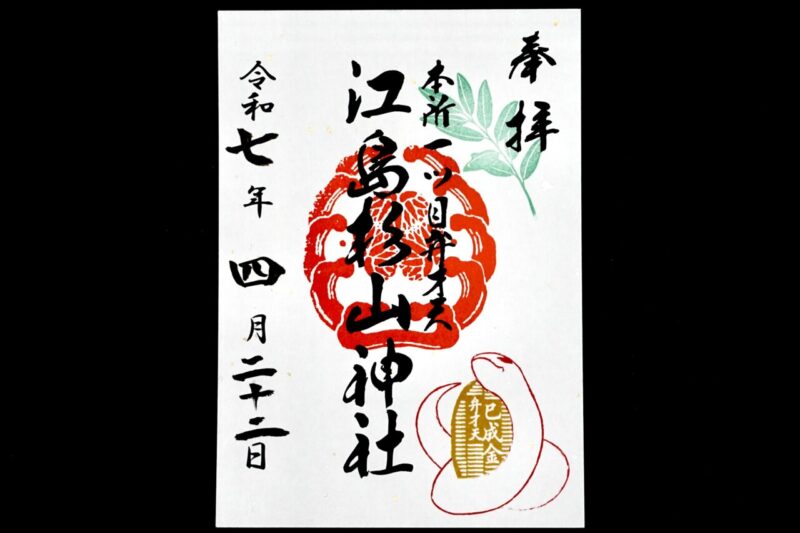

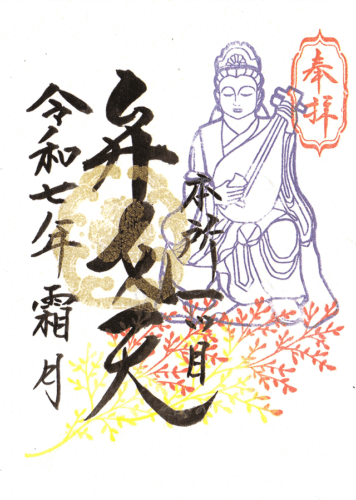

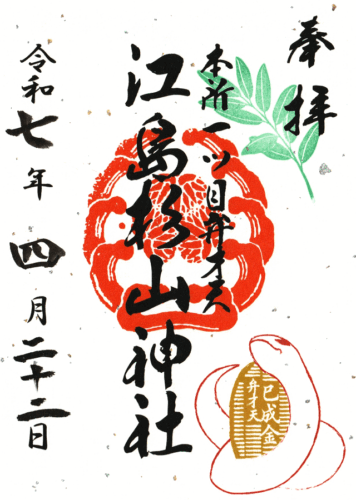

2025年限定・巳成金(みなるかね)蛇の御朱印

2025年は巳年という事で特別な御朱印を授与。

小判を持った巳成金(みなるかね)白蛇の御朱印。

小判を持った巳成金(みなるかね)白蛇の御朱印。

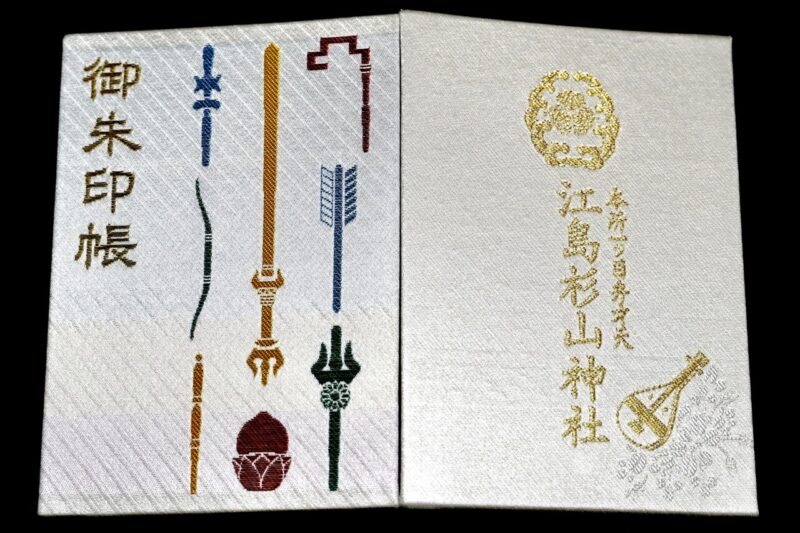

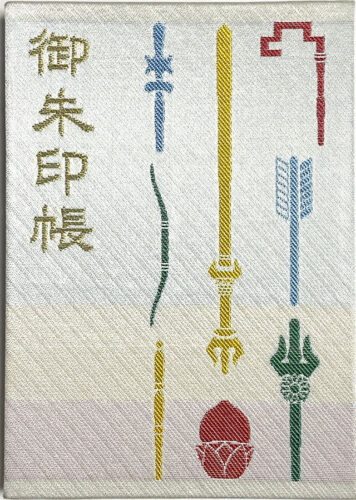

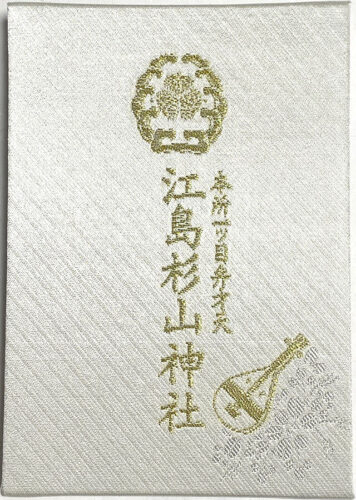

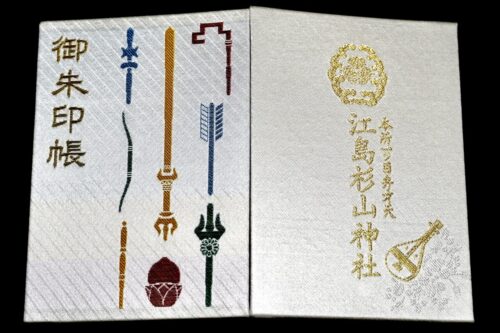

白を基調とし宝物と武具を配した御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

白を基調として八臂弁財天が手に持つ宝物と武具をデザイン。

白を基調として八臂弁財天が手に持つ宝物と武具をデザイン。

江ノ島(江島神社)に伝来する弁財天像。

8本の腕(臂)それぞれに宝珠・剣・戟・鉤・輪宝・宝棒・弓・矢を持ち、頭上には宇賀神(うがじん)を頂く宇賀弁財天の姿。

鎌倉時代の1230年代に作られたと推定されていて国の重要文化財。

「江島神社」より勧請された当社の御祭神も八臂弁財天となる。

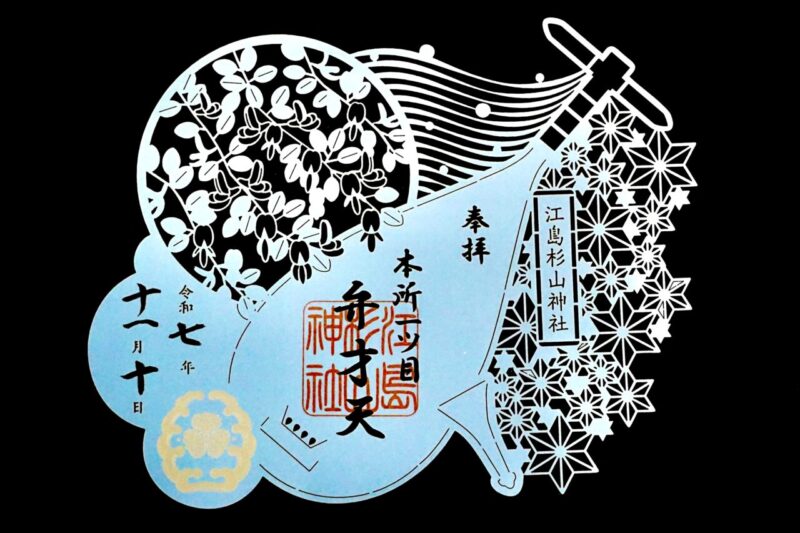

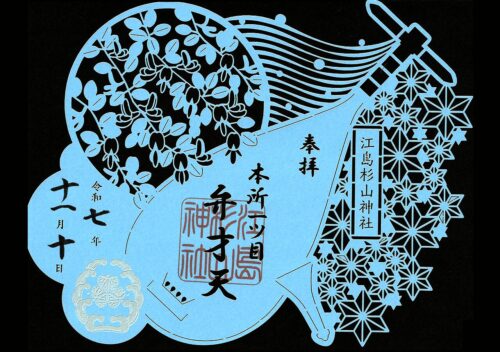

2025年弁天まつりを記念した切り絵御朱印

2025年11月3日には本所一ツ目弁天まつりを開催。

江の島物産品販売やフリマなど賑わったお祭りに。

江の島物産品販売やフリマなど賑わったお祭りに。

弁天まつりを記念して切り絵御朱印を数量限定で授与。

弁天まつりを記念して切り絵御朱印を数量限定で授与。

弁天様らしい琵琶の形の御朱印。

弁天様らしい琵琶の形の御朱印。

同月の月替り御朱印も弁天様仕様に。

同月の月替り御朱印も弁天様仕様に。

所感

杉山和一のゆかりの地に創建された当社。

和一は世界初の視覚障害者教育施設「杉山流鍼治導引稽古所」を開設した人物であり、視覚障害者の生活の安定や地位の向上に多大な影響を与えた人物とも云える。

和一が創始した管鍼術は、現在も日本の鍼の主流となっているように今も鍼灸師からの崇敬が篤い。

徳川綱吉に寵愛され当地を賜り、和一が崇敬した「江島神社」の弁財天を祀り創建、その後は和一も合祀された事で「江島杉山神社」と云う社名となっており、社名からもその歴史を伝えている。

綺麗に整備された境内には、江の島の岩屋を模したと云う、幕末に造られた岩屋が残る。

弁財天を祀る当社と、和一が崇敬した「江島神社」を思わせ、内部からは畏れを感じる程の空間で、こうしたものが残されているのは素晴らしい。

歴史と信仰を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,300円(切り絵)

杉山和一資料館(授与所)にて。

※月替り(場合によっては隔月替り)の御朱印を用意。(詳細は公式Instagramにて)

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 2025年11月

- 巳成金(みなるかね)蛇

- 2024年10月

- 御創建330年記念

- 2023年6月

- 杉山和一検校/点字

- 2022年2月

- 杉多稲荷神社初午

- 御祭神杉山和一検校

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2020年6月7月

- 通常

- 通常

- 弁天まつり切り絵

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

御祭神である八臂弁才天が手に持っている宝具と武具をデザインしたもの。

裏面には社紋と「本所1ツ目弁才天 江島杉山神社」の文字。

- 表面

- 裏面

- 見開き

授与品・頒布品

蛇の置物

初穂料:200円

授与所にて。

境内にある岩屋内部へお供えするもの。

参拝情報

参拝日:2025/11/10(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/10(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/08(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/15(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/07(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/12/12(御朱印拝受)

コメント