目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

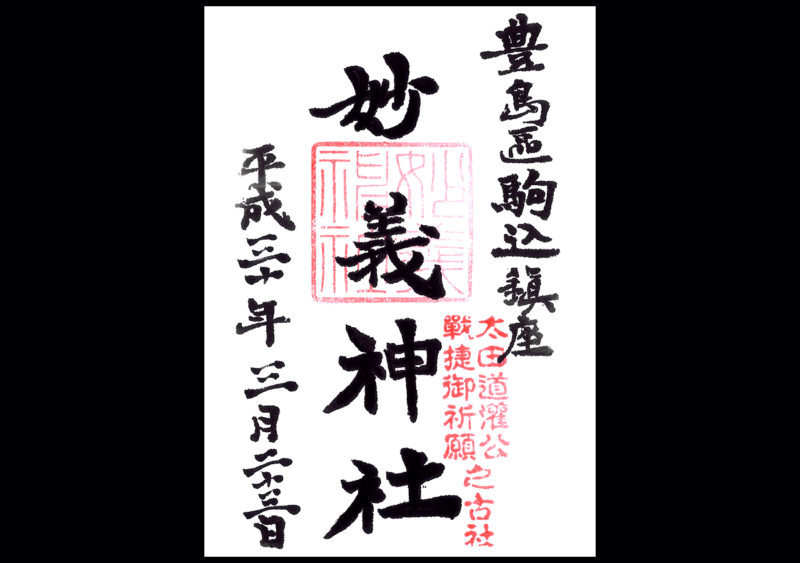

太田道灌が崇敬した勝軍宮

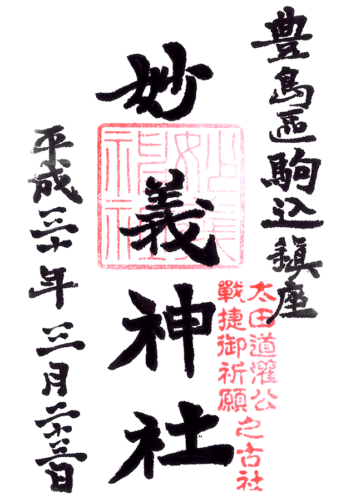

東京都豊島区駒込に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧上駒込村鎮守の内の1社。

豊島区最古の神社ともされ、日本武尊を祀り、古くは「白鳥社」と称された。

正式名称は「妙義神社」であるが、他との区別のため「駒込妙義神社」とさせて頂く。

中世には太田道灌が戦勝祈願をして崇敬した事から、「戦勝の宮」「勝軍宮」「勝負の神様」として崇敬を集め、境内社には太田道灌を祀る末社も鎮座。

令和二年(2020)に新社殿の造営・境内整備が行われ新しい姿となった。

現在は狛猫がいる神社としても人気を博している。

神社情報

駒込妙義神社(こまごめみょうぎじんじゃ)

御祭神:日本武尊

相殿神:高御産霊神・神功皇后・応神天皇

社格等:─

例大祭:9月第3土・日曜

所在地:東京都豊島区駒込3-16-16

最寄駅:駒込駅

公式サイト:https://www.myogi.tokyo/

御由緒

当社の祭神は、高御産霊神・日本武尊・神功皇后・応神天皇である。文政十一年(1828)に成立した『新編武蔵風土記稿』の記述によれば、日本武尊が東征の時にこの地に陣営をしき、のち白雉二年(651)五月に社を建てて白鳥社と号したという。これによれば、区内最古の神社ということになる。

くだって文明三年(1471)五月、足利成氏との戦いを前にした太田道灌は当社に参詣し、神馬・宝剣を捧げて戦勝を祈願した。その際、「雲払ふ 此神垣の 風の音」と連歌を詠み、この戦いでは、成氏を敗走させたという。

続いて道灌は、文明九年の豊島勘解由左衛門との戦いの際、さらに同十一年の千葉孝胤攻略の折にも戦勝祈願に当社に参詣したといわれている。こうした故事から、「戦勝(かちいくさ)の宮」とも呼ばれて信仰を集めた。その一方で、大永年間(1521-27)には江戸城代遠山丹波守が、また永禄十二年(1569)には守護富永神四郎が当社を修理したものの、天正年間(1573-91)に松田尾張守康秀が社領を没収したのち衰廃するなど、当社にとって戦国時代は波瀾の時期でもあった。

境内には、寛永十九年(1642)十一月に駒込村の農民によって建立された庚申塔が遺されており、当該地域の信仰の拠点となっていたことが推察される。(境内の掲示より)

歴史考察

日本武尊を祀る豊島区最古の神社

社伝によると、白雉二年(651)に創建と伝わる。

かつて日本武尊が東征の際に当地に陣を敷いたと云う。

その後の白雉二年(651)に日本武尊を祀る神社を創建。

当時は「白鳥社」と称した。

第十二代景行天皇の皇子。

熊襲征討・東国征討を行ったとされる伝説的英雄。

東国征討を行ったため関東圏にも多くの伝承が残る。

日本武尊は死後に白鳥となって飛んだとされる神話から大鳥信仰(大鳥神社)・白鳥信仰(白鳥神社)の神として祀られる事も多い。

「白鳥社」と称した事からも、日本武尊をお祀りする大鳥信仰・白鳥信仰が根底にあったと思われる。

太田道灌による戦勝祈願・戦勝の宮としての崇敬

文明三年(1471)、太田道灌は古川公方・足利成氏との合戦に出陣。

その際に当社へ神馬・宝剣を奉納し戦勝祈願を行った。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、当時の江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』には、当社に戦勝祈願を行った際に道灌とその家臣・樋口兼信が神前に供えたと伝わる歌が記されている。

雲払ふこの神垣の風の音 道灌

草をも木をも吹きしほり行 兼信

足利成氏との合戦に勝利した道灌は、凱旋した際に当社へ社領十五貫文を寄進。

その際には以下の漢詩を詠んだと云う。

秋風靡雲社前庭 一皇戎凶賊平 月光不倣暉神武 千歯赦乎奉威明

文明九年(1477)、豊島氏との戦いでも当社へ戦勝祈願し勝利。

文明十一年(1479)、千葉孝胤との境根原合戦の際にも、当社へ戦勝祈願をして勝利。

このように太田道灌より多大な崇敬を集めた事が窺える。

当社の旧境内にはその事を記す「太田道灌公戦捷祈願之舊趾」の碑を整備。(2018年撮影)

2020年に新社殿造営と境内整備を行っていて2022年5月時点でまだ境内整備が行われているため、現在はこちらは取り除かれている。

2020年に新社殿造営と境内整備を行っていて2022年5月時点でまだ境内整備が行われているため、現在はこちらは取り除かれている。このように勝利を収め続けた道灌が崇敬した当社は「戦勝の宮」とも呼ばれ「勝負の神様」として信仰を集めるようになったと云う。

中世の衰廃と江戸時代の再建

大永年間(1521年-1527年)、江戸城代・遠山丹波守が社殿を修理。

永禄十二年(1569)、守護・富永神四郎も修理をしたと伝わる。

天正年間(1573年-1593年)、後北条氏の家臣・松田憲秀(新編武蔵風土記稿には松田尾張守康秀と記されている)が当社の社領を没収。

その後は衰廃していった。

後北条氏の家臣として活躍し、一国の大名ほどの格式を持った。

天正八年(1590)の豊臣秀吉による小田原征伐で、憲秀は敵対する豊臣方につこうとしたが事前に発覚し監禁、後北条氏は豊臣方に敗れ滅亡。

後北条氏滅亡後は秀吉によって主君に対する不忠を咎められ切腹となった。

江戸時代に入ると当社が再建される。

寛永年間(1624年-1645年)、代官・野村彦太夫によって再建。

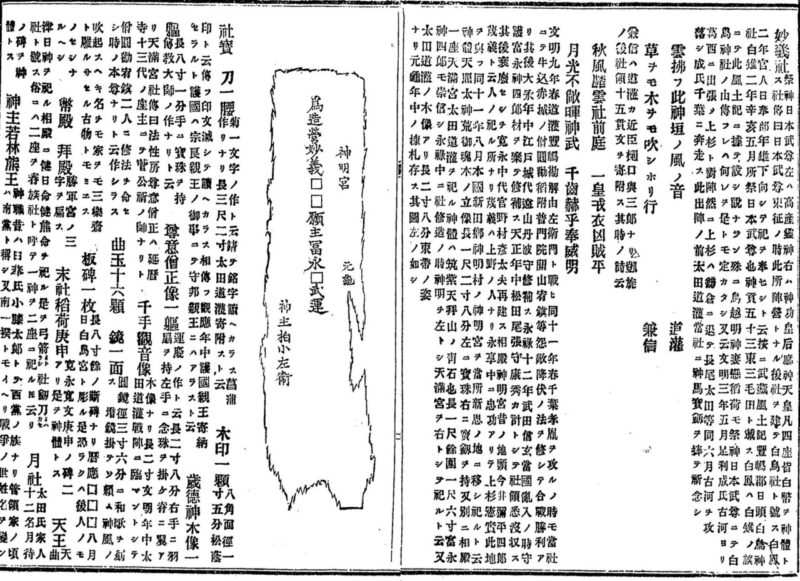

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上駒込村)

妙義社

祭神、日本武尊、左は高産霊神、右は神攻皇后・応神天皇。凡四座皆白幣を神體とす。社傳曰、日本武尊東征の時此所陣営となる。後社を建て白鳥社と号す。白鳳二年官人日奉部年雄下向して祀を奉せしと云。按に武蔵風土記豊島郡日頭白鳥神社、白雉二年辛亥五月所祭日本武尊也、神貢五十三束三毛田と載す。白鳳は白雉の誤にて此風土記に掾て設し説ならん。殊に鳥越明神、妻戀稲荷も祭神日本武尊にて、白鳥神社の由傳ふれば、何れを是とも定かたし。又云文明三年五月足利成氏古河より葛西に出張して上杉と対陣、然に上杉は鎌倉に退て長尾太田等同六月古河を攻落し成氏千葉に奔走す。此出陣の前太田道灌当社に神馬寶劔を捧て祈念し、

雲拂ふ此神垣の風の音 道灌

草をも木をも吹しほり行 兼信

兼信は道灌か近臣樋口與三郎なり。凱旋の後社領十五貫文を寄附す其時の詩云

秋風靡雲社前庭、一皇戎凶賊平、月光不倣暉神武、千歯赦乎奉威明

文明九年春道灌豊島勘解由左衛門と戦ひ、同十一年春千葉孝胤を攻の時も、当社にて牛込赤城の僧圓勧稲附普門院開山宥鎮等、怨敵降伏の法を修して合戦戦利あり。其後大永中江戸城代遠山丹波守修補す。永禄十二年武田信玄当国乱入の時守護富永神四郎財を棄て修補す。天正年中松田尾張守康秀か計として社領悉没収す。其後衰廃せしを寛永中代官野村彦太夫再建す。相殿神明宮、昔の地頭今井弥平四郎茂義と云人の祀る所なり。茂義は上野の人なり。永享中に忠功ありて上杉憲実此地を與ふ。同十一年八月本国新田郷神明村の神明宮を当所新恩の地に移し祀ると云。神體天照太神荒御魂木の立像長一尺二寸八分、左に宝珠右に寶劔を持、又別に相殿一座天満宮太田道灌を祀る。神體は筑紫天拝山の青石也、長一尺余圍一尺六寸富永神四郎も崇信し、永禄中に社修造の時神明を左とし天満宮を右として祀ると云。又太田道灌の木像あり。長二寸八分束幣の姿なり元亀年中の棟札存す其図左の如し。(図は下記画像)

社寶

刀一腰。菊一文字の作と云。錆て銘字読へからす。菖蒲作りなり長さ三尺二寸太田道灌寄附すと云。

木印一顆。八角面径一寸五分松蔭印と云傳ふ。印文滅して読へからす。相傳ふ観應年中護国親王寄附せらると護国は宗良親王の御事にて守邦親王にはあらすと云。

尊意僧正像一体。運慶の作と云長二寸八分。右手に羽扇を持左手に念珠を掛け脊に翼あり。天満宮社傳曰法性坊尊意僧正は、延暦寺十三代の座主にて菅公祈の師なりと。

千手観音像。木像なり。長二寸、文明年中太田道灌戦陣に臨まんとして、僧圓勧宥鎮二人に修法を命せし時の本尊なりと云作しらず。

曲玉十六顆。

鏡一面。圓鏡径三寸六分に和歌を刻す。増鏡掛てそ頼む神風の吹起すへき名をも家をも、三楽斎とある、させる古物ともみえず。

板碑一枚。長八寸余の断碑なり、暦應□□□八月日白鳥宮と彫る、是恐らくは後人のものせしなるへし。

幣殿。拝殿。勝軍宮の三字を扁す。

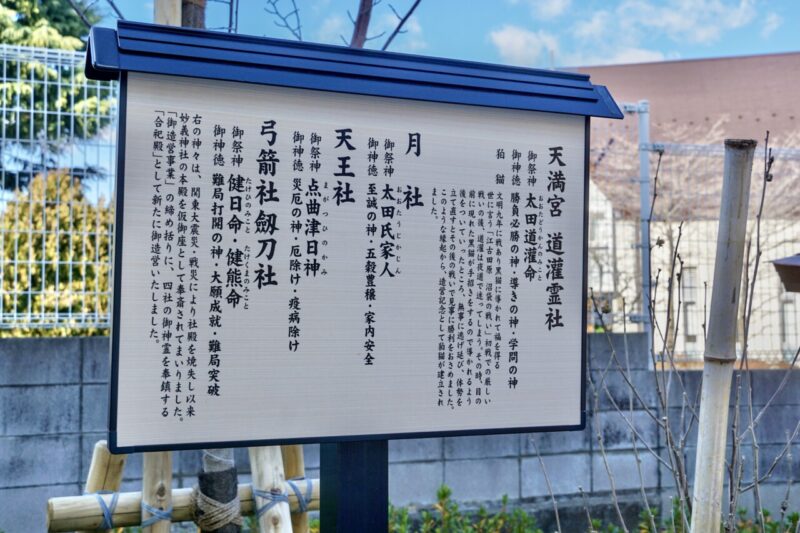

末社

稲荷庚申。寛永寛文の碑二あり是を神體とす。

天王。点曲津日神を祀る。相殿に健日命健熊命を祀る。是を弓箭社劔刀社と号す。俗には二座を眷族社と呼て一神を二座に祀るとも云り。

月社。太田氏家人十二名月待の碑を神體とす。(以下略)

上駒込村の「妙義社」と記されている。

上述したような当社の御由緒について、基本的にこの『新編武蔵風土記稿』に記してある。

注目すべきは社宝であろう。

菊一文字とも伝わっていた太田道灌が寄進したと云う刀など、当社には数多くの道灌ゆかりの社宝が残っていた事が分かる。

拝殿の扁額には「勝軍宮」と記されているとあり、当社が江戸時代でも「戦勝の宮」として「勝負の神様」として崇敬を集めていた証拠とも云える。

令和二年(2020)に竣工した新社殿ではこの記述を元に「勝軍宮」の扁額が掲げられるようになった。

令和二年(2020)に竣工した新社殿ではこの記述を元に「勝軍宮」の扁額が掲げられるようになった。また数多くの末社が鎮座していた事も分かり、当社は上駒込村の中でも多大な崇敬を集めていた地域の中核神社だったように思う。

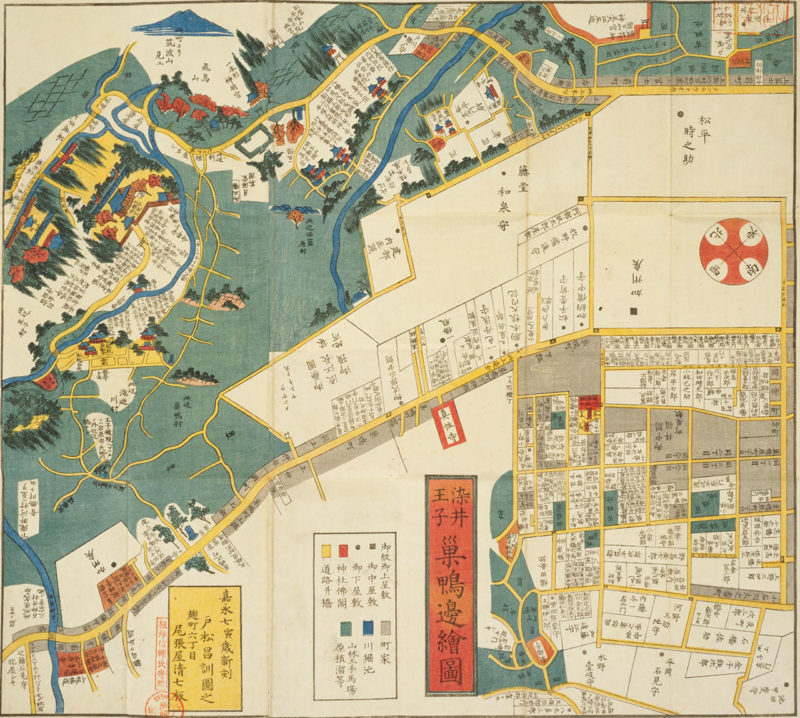

江戸切絵図から見る妙義大権現

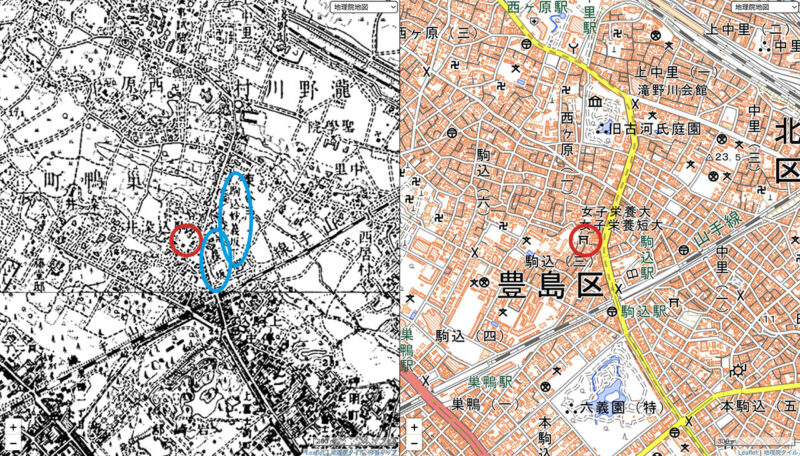

江戸時代の当社は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の染井・王子・巣鴨周辺の切絵図。

上駒込村は地図の中央上に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「妙義大権現」として描かれている。

既に江戸時代には「妙義社」「妙義大権現」として崇敬を集めていて、中々の規模がある神社であったようだ。

妙義神社を称するようになった考察

上述したように、当社は日本武尊を祀り、古くは「白鳥社」と称されていた。

日本武尊をお祀りする大鳥信仰・白鳥信仰が根底にあったと思われる。

一方で江戸時代の史料を見ると既に「妙義社」「妙義大権現」と称されていた事が分かる。

当社が「妙義社」と称されるようになった由来などは、地誌や由緒書など文献に残っておらず謎となっている。

現在の群馬県富岡市にある妙義山信仰の神社で使われる事が多い社号。

特に妙義山東嶺に鎮座する「妙義神社」がその信仰の中心となっている。

「妙義神社」は、江戸の乾(戌亥)天門の鎮めとして、家運永久子孫繁昌を願って、歴代の徳川将軍家に深く信仰された神社として知られ、『日本三代実録』にも載る古社。

御祭神は日本武尊。

このように徳川将軍家に深く信仰されたのが群馬県の「妙義神社」。

当社は江戸時代に再建されており、日本武尊の繋がりもあり、徳川将軍家にあやかり改称した、もしくは村民に妙義山信仰への崇敬者がいるなどして「妙義神社」に名を変えたのかもしれない。

何れにせよ、当社と妙義山信仰の「妙義神社」への関連性は文献などには載っていないため、推測の域を出ないがとても興味深い。

江戸城を築城した太田道灌ゆかりの伝承と、江戸城を居城とした徳川将軍家が崇敬した「妙義神社」の号を持つのが当社である。

明治以降の当社の歩み・戦災からの再建・令和の新社殿

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、当時の古地図には神社の地図記号を見る事ができないが、江戸時代の切絵図に比べて社地が縮小していたものと見られる。

上駒込・駒込染井と呼ばれた一画で「駒込妙義坂下」の文字も見る事ができる。

現在も妙義坂という坂が残るが、坂の名の由来は当社に由来。

駒込妙義坂下・坂上といった地名も当社に由来していた事が分かる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では駒込地区は焼け野原となる。

当社も甚大な被害を受け、社殿・社務所などが焼失。

この際に太田道灌が奉納した刀剣など多くの宝物、さらに古文書なども焼失してしまっている。

昭和四十年(1965)、社殿を再建。(旧社殿)

鉄筋コンクリート造の社殿であった。

鉄筋コンクリート造の社殿であった。

令和二年(2020)、新社殿を造営。

境内整備も行われ現在に至る。

境内整備も行われ現在に至る。

境内案内

令和二年に境内整備・新しくなった境内

最寄駅の駒込駅からは徒歩数分の距離。

駒込駅から西、妙義神社通りに入った先に鳥居。

駒込駅から西、妙義神社通りに入った先に鳥居。

令和二年(2020)の境内整備で新しくなったばかり。

令和二年(2020)の境内整備で新しくなったばかり。

新しくなった鳥居。

その先に石段。

その先に石段。

以前は石段の先に社殿があり、右手は児童遊園だったが現在は右手に境内が広がる。

以前は石段の先に社殿があり、右手は児童遊園だったが現在は右手に境内が広がる。

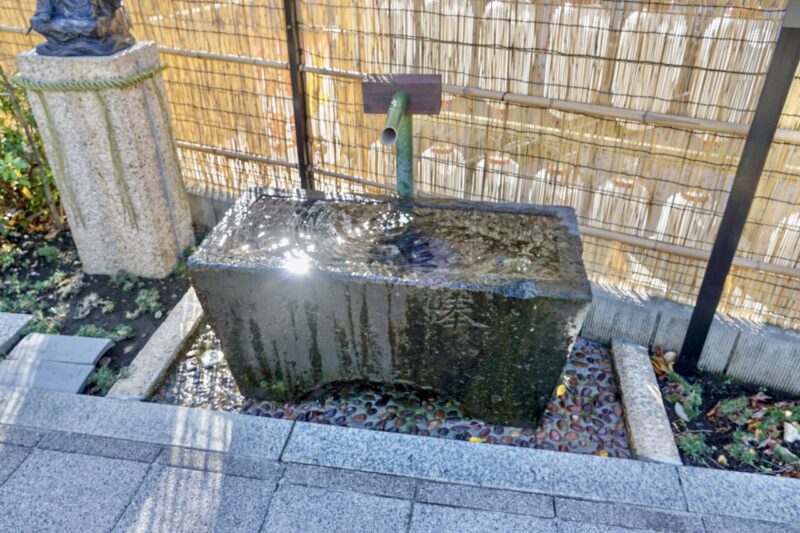

石段を上った左手に手水舎。

令和四年(2020)に整備されたばかり。

令和四年(2020)に整備されたばかり。

2023年正月に参拝した時には花手水仕様に。

2023年正月に参拝した時には花手水仕様に。

新旧の龍の吐水口には兜も。

新旧の龍の吐水口には兜も。

6月参拝時の花手水は紫陽花。

6月参拝時の花手水は紫陽花。

昇龍降龍の彫刻がある新社殿・扁額には戦軍宮

鳥居を潜り石段を上り右手に社殿。

かつて桜が綺麗な妙義児童遊園として整備されていた場所で、こちらまで境内が広がった形。

かつて桜が綺麗な妙義児童遊園として整備されていた場所で、こちらまで境内が広がった形。

まだ新しさを感じる社殿は令和二年(2020)に竣工。

まだ新しさを感じる社殿は令和二年(2020)に竣工。

以前の鉄筋コンクリート造の旧社殿とはガラリと印象が変わり明るい印象の木造神明造り社殿。

以前の鉄筋コンクリート造の旧社殿とはガラリと印象が変わり明るい印象の木造神明造り社殿。

拝殿には昇龍の彫刻と降龍の彫刻。

拝殿には昇龍の彫刻と降龍の彫刻。

かつて縁起に「昇龍。降龍。運慶の作と云。」との記述があり、復元した形。

かつて縁起に「昇龍。降龍。運慶の作と云。」との記述があり、復元した形。

扁額には「勝軍宮」。

『新編武蔵風土記稿』に「拝殿。勝軍宮の三字を扁す。」と記してあり、その扁額を復元。

『新編武蔵風土記稿』に「拝殿。勝軍宮の三字を扁す。」と記してあり、その扁額を復元。

こうして江戸時代の頃の社殿を復元したのが現在の社殿。

こうして江戸時代の頃の社殿を復元したのが現在の社殿。

旧社殿の様子も記録として残す。(2018年3月撮影)

昭和四十年(1965)に再建された鉄筋コンクリート造の社殿。

昭和四十年(1965)に再建された鉄筋コンクリート造の社殿。 老朽化が著しかったため2020年に現在の社殿が竣工となった。(2018年には既に「妙義神社復興事業」が出されていた)

老朽化が著しかったため2020年に現在の社殿が竣工となった。(2018年には既に「妙義神社復興事業」が出されていた)太田道灌を祀る道灌霊社・全国的に珍しい狛猫

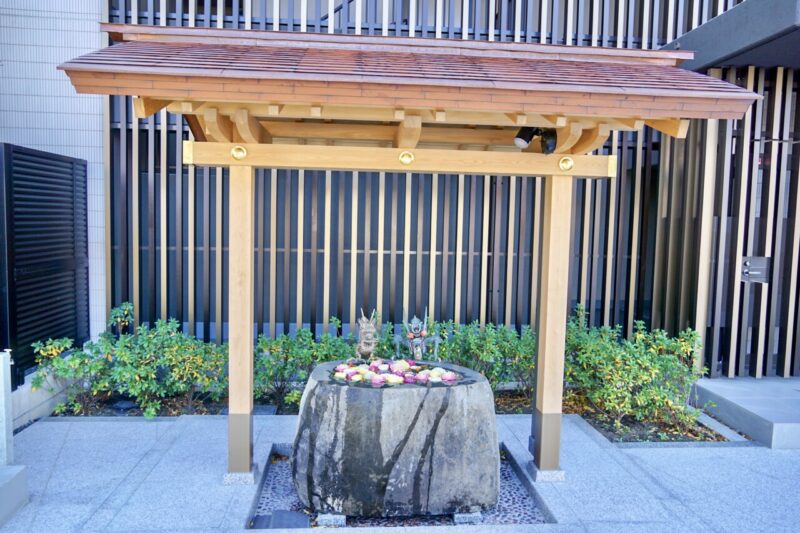

社殿の手前左手には合祀殿。

天満宮道灌霊社・月社・天王社・弓箭社劒刀社を合祀。

天満宮道灌霊社・月社・天王社・弓箭社劒刀社を合祀。

その中に天満宮として太田道灌を祀る道灌霊社がある。

その中に天満宮として太田道灌を祀る道灌霊社がある。

令和四年(2022)に竣工したばかり。

令和四年(2022)に竣工したばかり。

勝負の神様の旗幟。

勝負の神様の旗幟。

この合祀殿の前には全国的にも珍しい狛犬ならぬ狛猫。

可愛らしい猫型の阿形。

可愛らしい猫型の阿形。

子持ちの吽形。(首飾りなどは季節に応じて色々と変わる)

子持ちの吽形。(首飾りなどは季節に応じて色々と変わる)

狛猫の足元などには猫の足跡も。

狛猫の足元などには猫の足跡も。

こうした狛猫が置かれた経緯として太田道灌を救ったと伝わる黒猫の存在がある。

こうした狛猫が置かれた経緯として太田道灌を救ったと伝わる黒猫の存在がある。

太田道灌と豊島氏との戦い「江古田が原・沼袋の戦い」の際、道灌は夜道で迷ってしまう。

すると目の前に黒猫が現れ手招きをするので、ついていくと「自性院(じしょういん)」(新宿区西落合)の地蔵堂があり、道灌はそこで一夜を明かし無事に本軍に戻り体勢を立て直すことができた。

道灌は大勝利を収め、その後、道灌は猫を江戸城に連れて帰りとても可愛がったと云う。

猫の死後その石像を作り「自性院」に奉納したと伝えられている。

古くから現在に至るまで「自性院」は猫寺として親しまれ、地蔵堂には秘仏の猫地蔵が祀られていて、節分会で御開帳、猫地蔵まつりが開催される。

また新宿の三角ビル前広場にも世界的に有名な彫刻家・流政之氏による猫の像が置かれていて、「江戸開都の恩人・太田道灌を救った猫。名前がないのは不憫。玉ちゃんと名付け、のちのちまで江戸の守りとす」との記載がある。

厄辰石・古い石碑や庚申塔

合祀殿の右手には厄辰石。

いわゆる厄割玉。

いわゆる厄割玉。

「厄を断つ(辰)」として新たに整備された。

「厄を断つ(辰)」として新たに整備された。

さらに右手には古い石碑や庚申塔などが整備。

一番左は古い庚申塔。

一番左は古い庚申塔。

寛永十九年(1642)の銘が残り、『新編武蔵風土記稿』に記された末社・稲荷庚申の御神体の1つとして祀られていたものと見られ、昭和四十年(1965)の旧社殿再建時に発見されていて豊島区有形文化財に指定された。

寛永十九年(1642)の銘が残り、『新編武蔵風土記稿』に記された末社・稲荷庚申の御神体の1つとして祀られていたものと見られ、昭和四十年(1965)の旧社殿再建時に発見されていて豊島区有形文化財に指定された。

新しい境内だがこうして古い石碑などは残されているのがありがたい。

新しい境内だがこうして古い石碑などは残されているのがありがたい。

旧境内の庚申塔を記録として残す。(2018年3月撮影)

道灌霊社の隣に置かれていた。

道灌霊社の隣に置かれていた。 隣接していた妙義児童遊園は桜の名所で現在の社殿がある位置。(現在は当社の境内として整備されている)

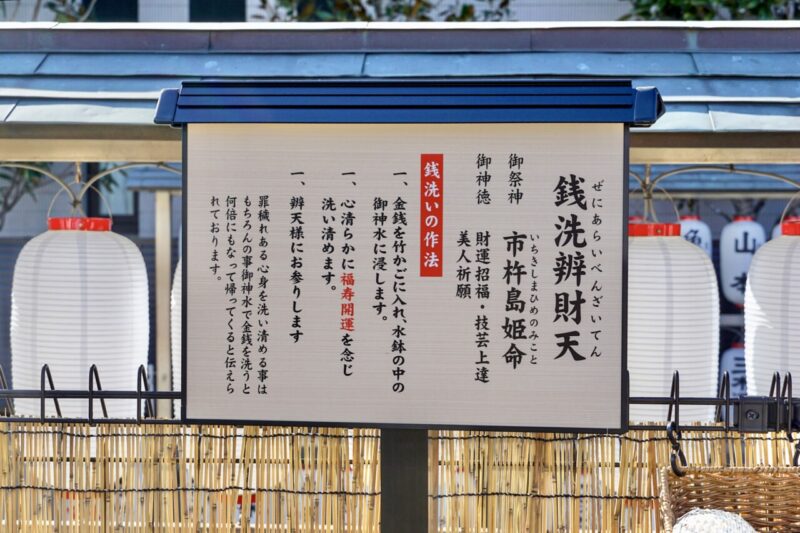

隣接していた妙義児童遊園は桜の名所で現在の社殿がある位置。(現在は当社の境内として整備されている)新たに整備された銭洗辨財天

社殿の向かい側には銭洗辨財天。

令和四年(2022)に整備されたばかり。

令和四年(2022)に整備されたばかり。

旧境内で仕様されていた旧水盤を銭洗い場所として利用。

旧境内で仕様されていた旧水盤を銭洗い場所として利用。

竹籠にお金を置いて洗う形。

竹籠にお金を置いて洗う形。

弁天様の像も置かれている。

弁天様の像も置かれている。

銭洗いの作法は上記の通り。

銭洗いの作法は上記の通り。

2025年6月参拝時には銭洗辯財天の向かいに風鈴棚も。

ミストも出て涼を楽しめる風鈴棚。

ミストも出て涼を楽しめる風鈴棚。

中には猫型の風鈴も。

中には猫型の風鈴も。

妙義神社・道灌霊社の御朱印・月替り御朱印

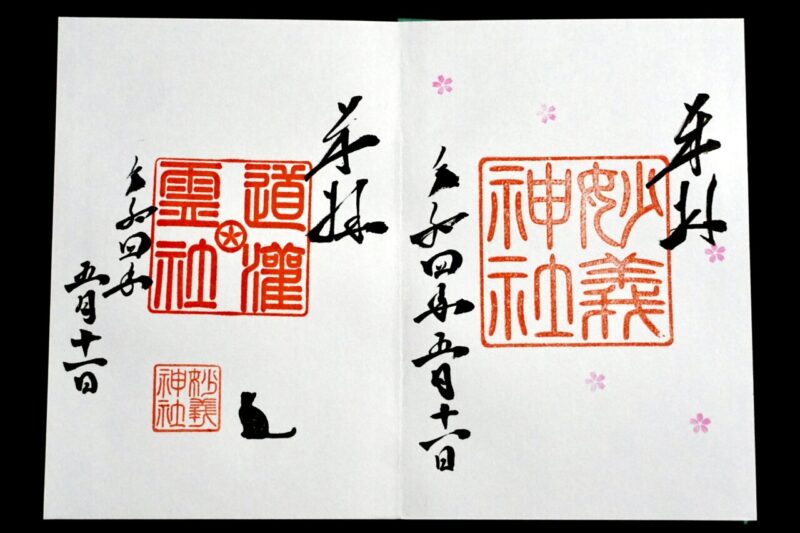

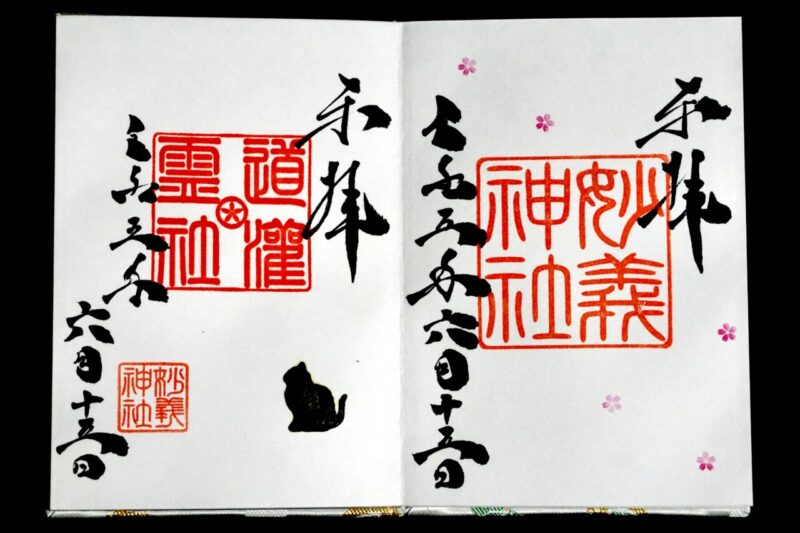

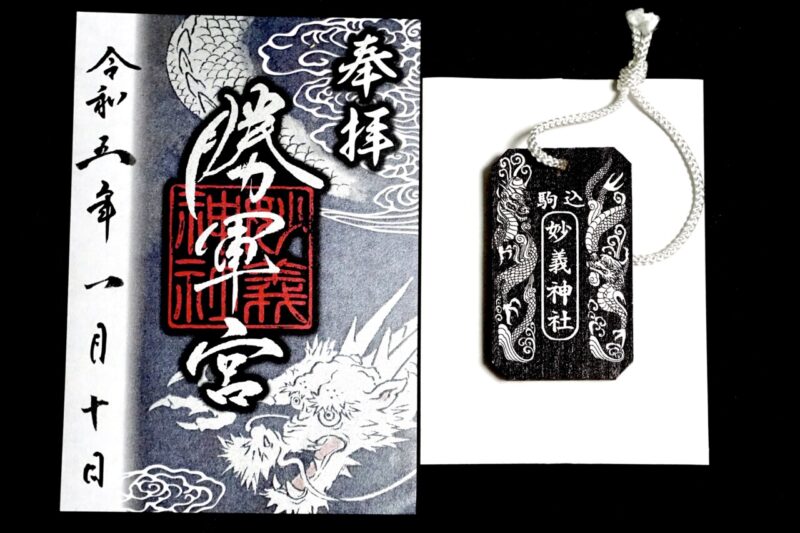

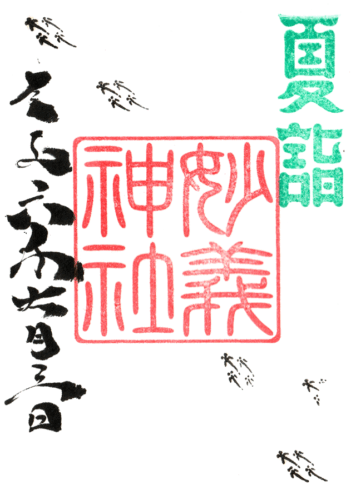

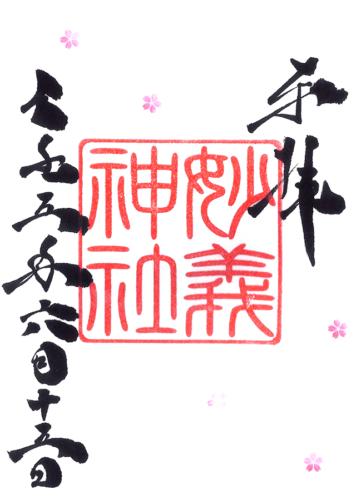

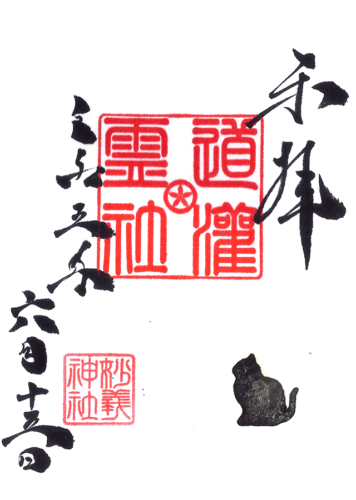

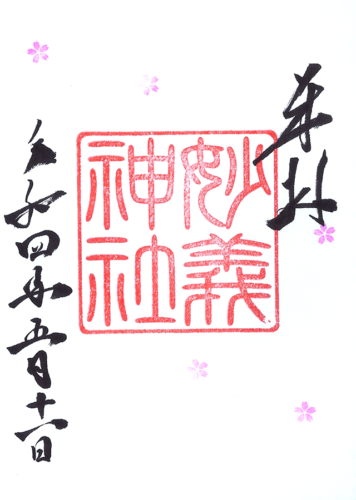

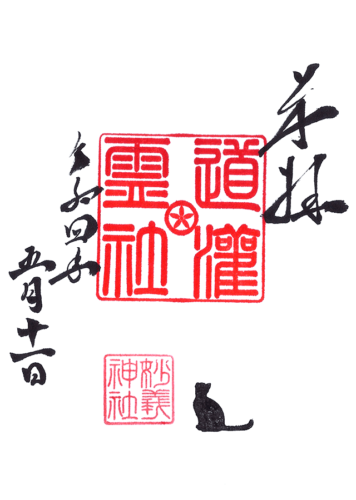

通常御朱印として妙義神社の御朱印・末社である道灌霊社の御朱印。

どちらも当社の旧境内を偲ぶ。

どちらも当社の旧境内を偲ぶ。

猫の印は定期的に変わっている。

猫の印は定期的に変わっている。

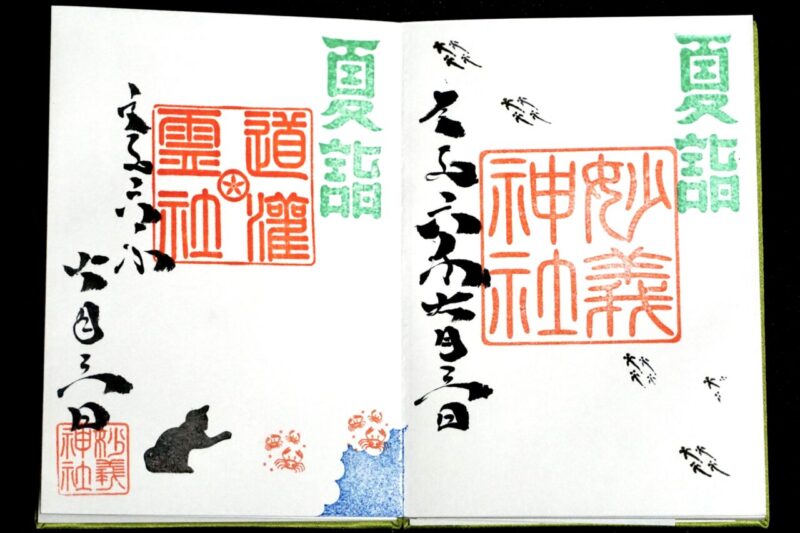

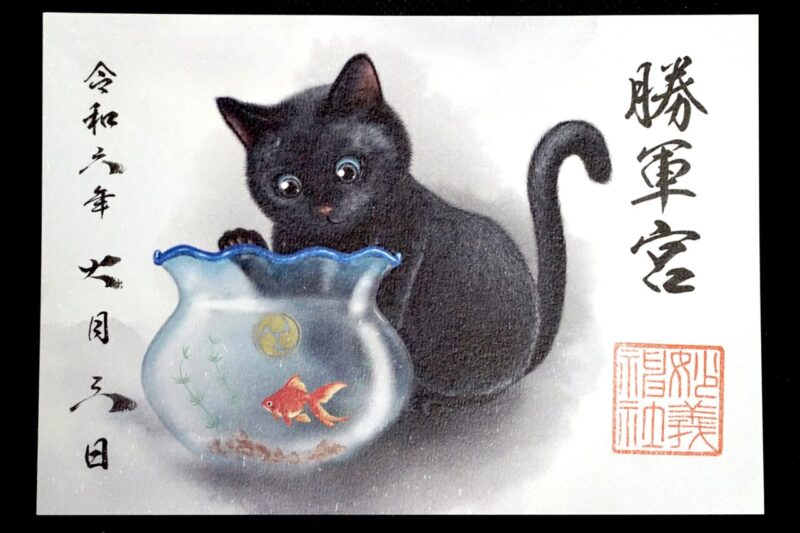

2024年7月に頂いた夏詣御朱印。

2024年7月に頂いた夏詣御朱印。

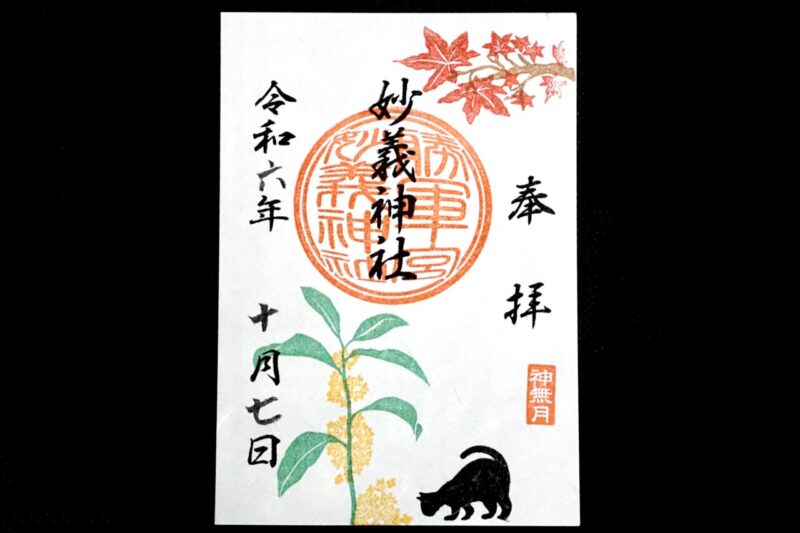

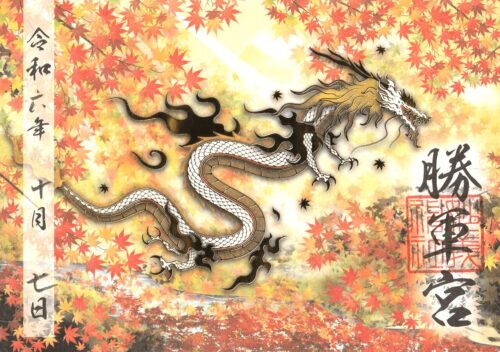

2024年10月より月替り御朱印も授与。

10月は金木犀と猫。

10月は金木犀と猫。

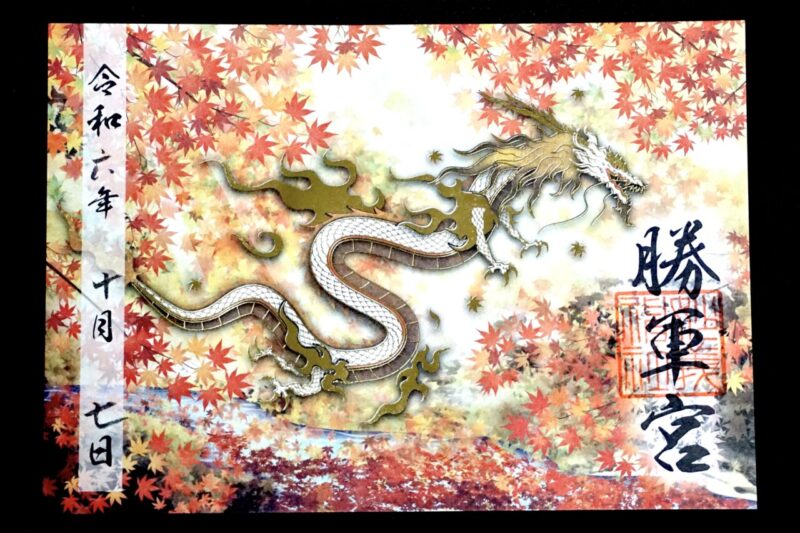

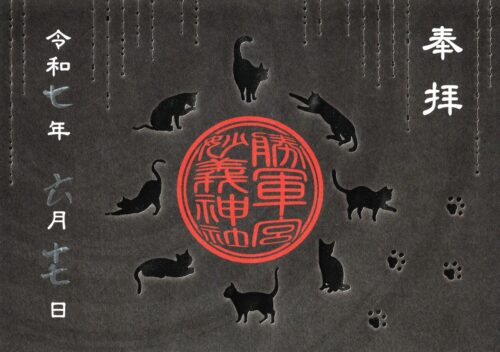

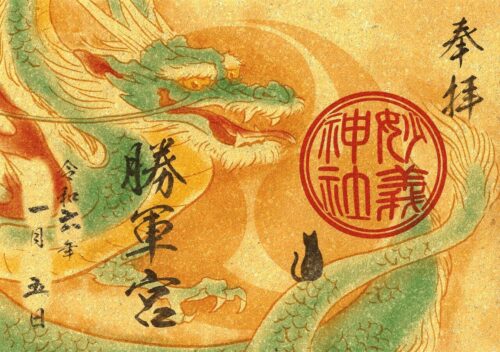

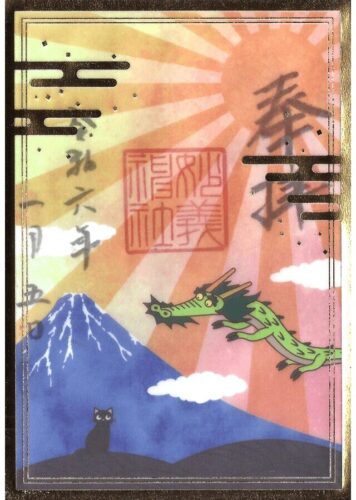

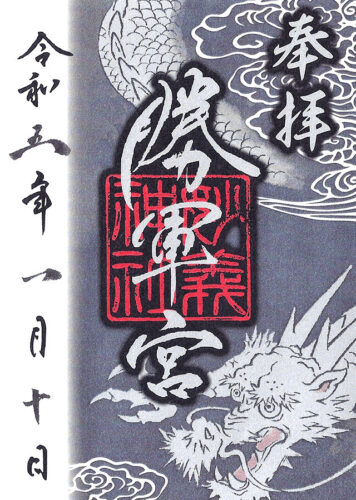

見開きの勝軍宮御朱印・黒猫御朱印

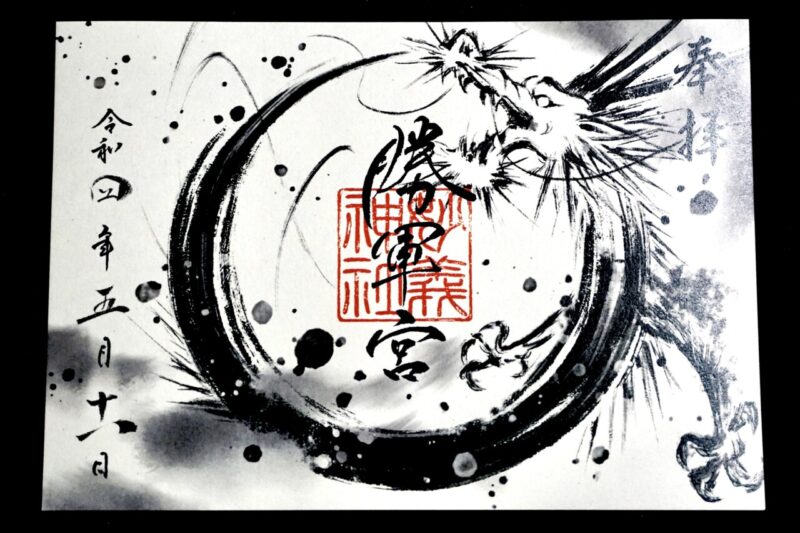

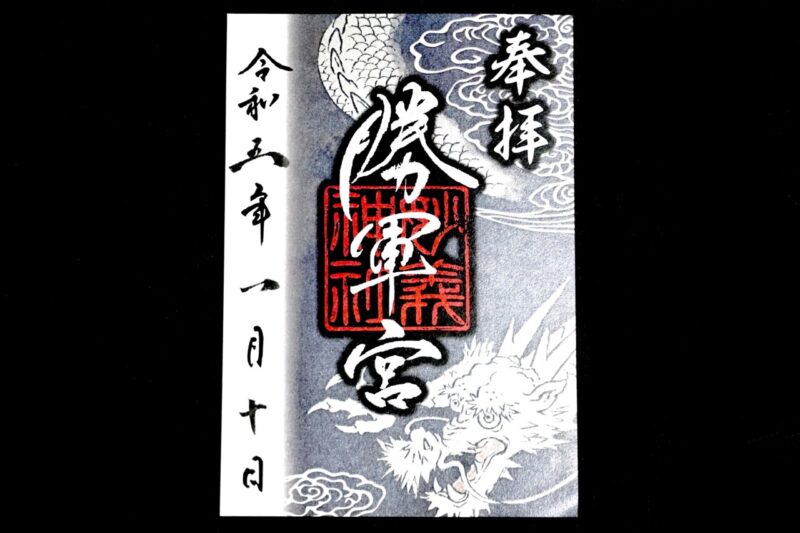

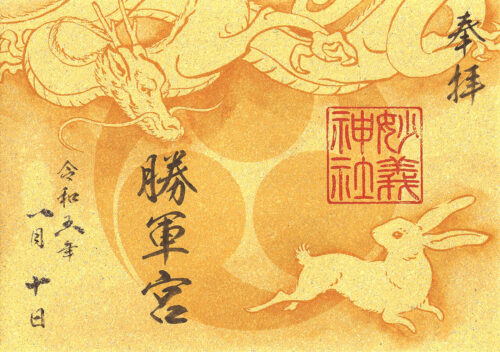

2022年に頂いた見開きの勝軍宮御朱印。

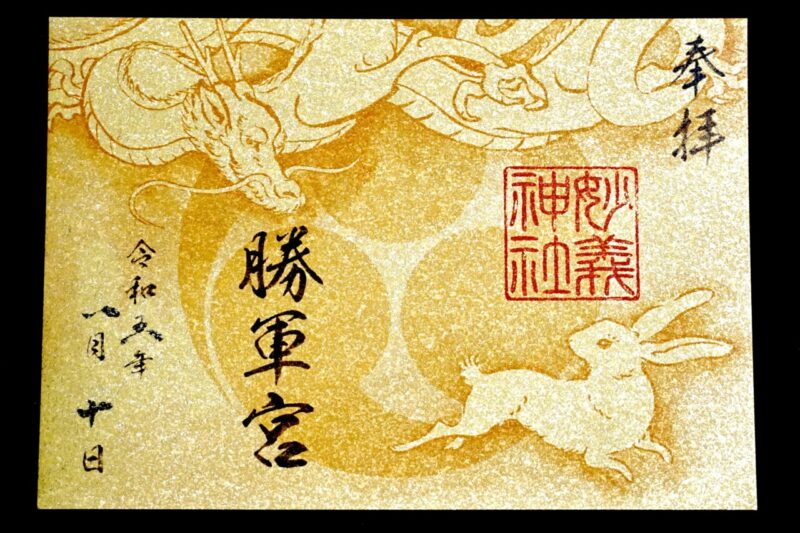

龍の見開き御朱印。(2023年5月現在は終了済)

龍の見開き御朱印。(2023年5月現在は終了済)

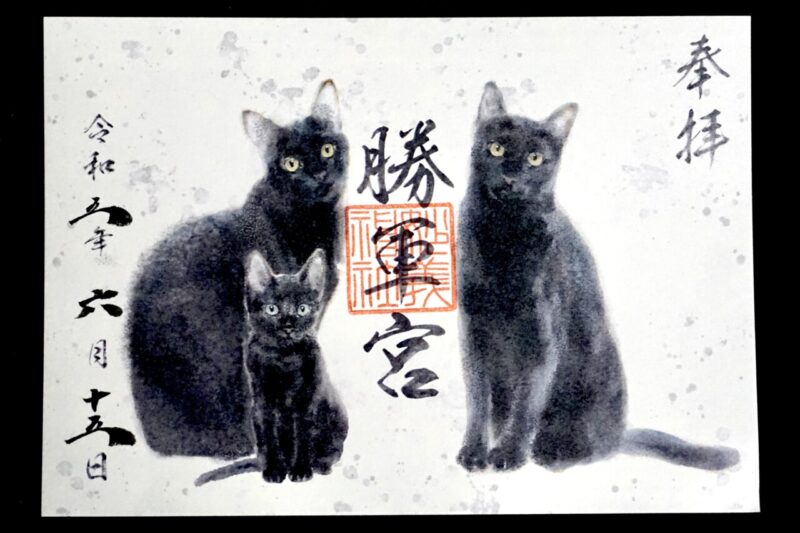

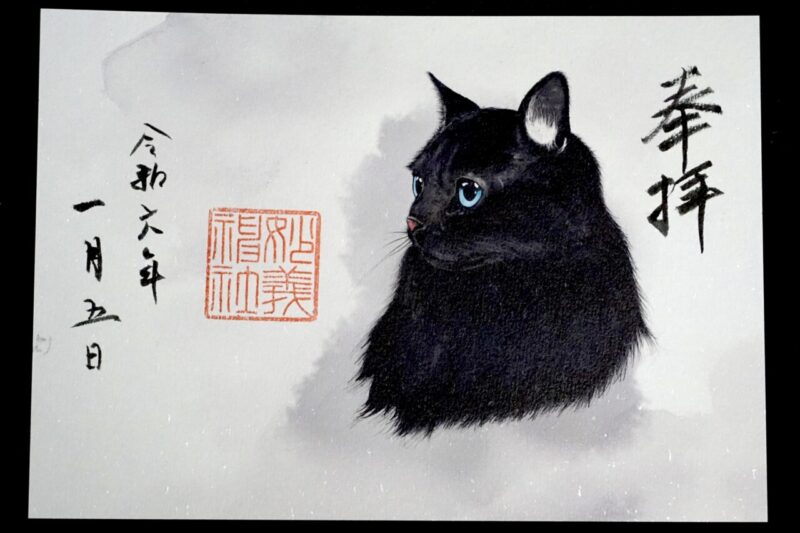

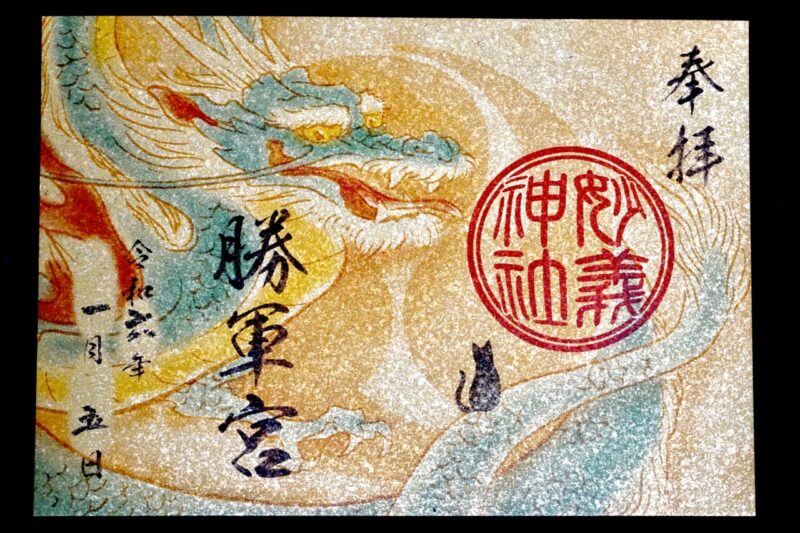

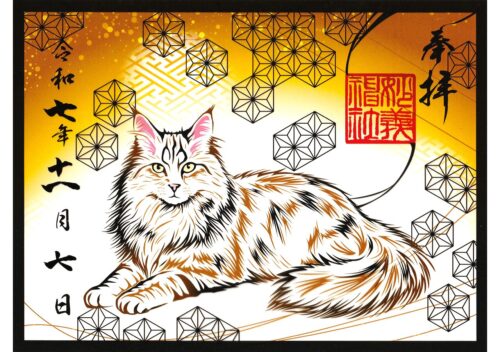

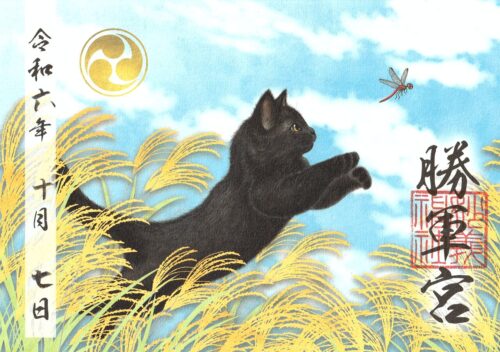

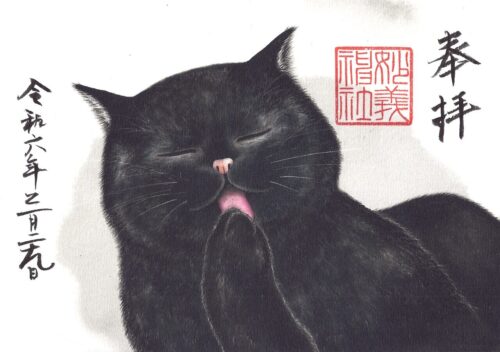

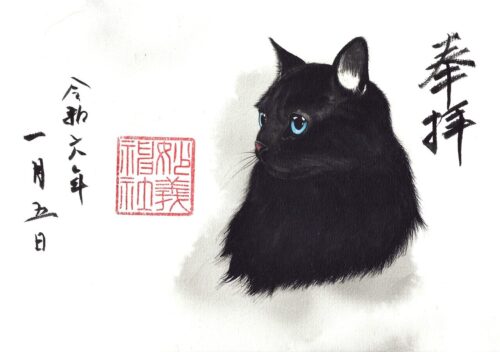

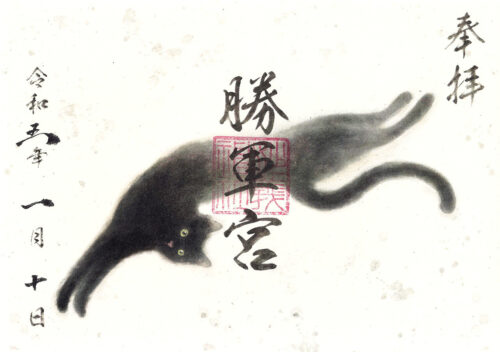

黒猫の御朱印も定期的にデザインを変えて授与。

2022年11月より授与を開始した黒猫の勝軍宮御朱印。(2023年5月現在は終了済)

2022年11月より授与を開始した黒猫の勝軍宮御朱印。(2023年5月現在は終了済)

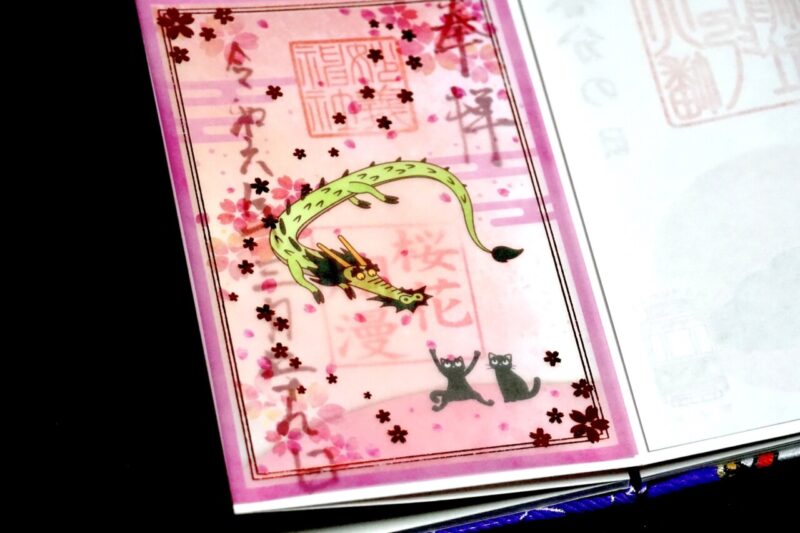

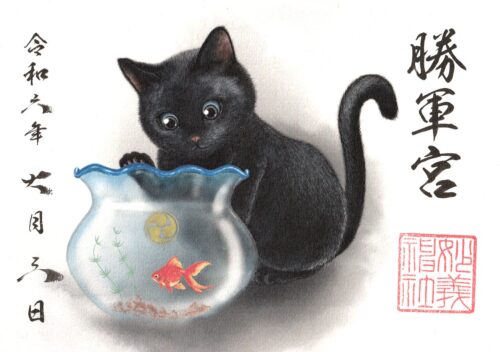

2023年6月より授与を開始した黒猫親子の勝軍宮御朱印。(2024年現在は終了済)

2023年6月より授与を開始した黒猫親子の勝軍宮御朱印。(2024年現在は終了済)

2024年元日より授与を開始した新しい黒猫御朱印。(現在は終了済)

2024年元日より授与を開始した新しい黒猫御朱印。(現在は終了済)

2024年3月2日より新しくなった黒猫御朱印。(現在は終了済)

2024年3月2日より新しくなった黒猫御朱印。(現在は終了済)

2024年7月に頂いた黒猫御朱印。(現在は終了済)

2024年7月に頂いた黒猫御朱印。(現在は終了済)

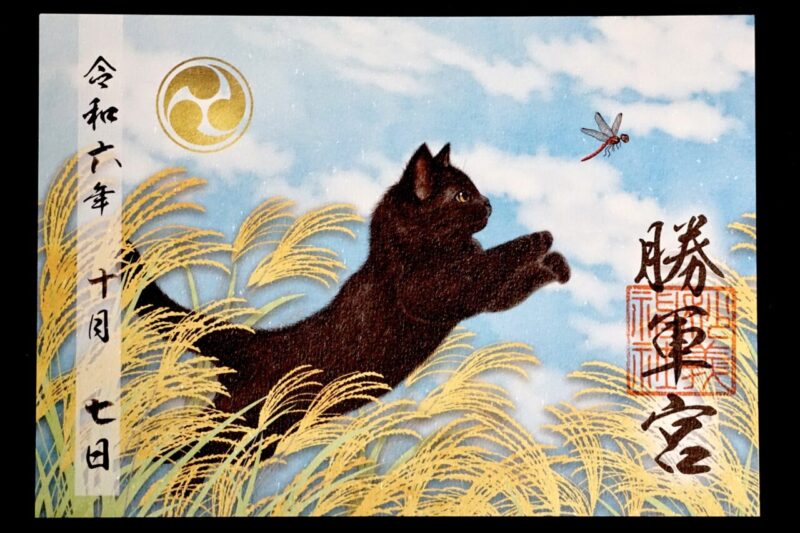

2024年10月に頂いた黒猫御朱印。

2024年10月に頂いた黒猫御朱印。

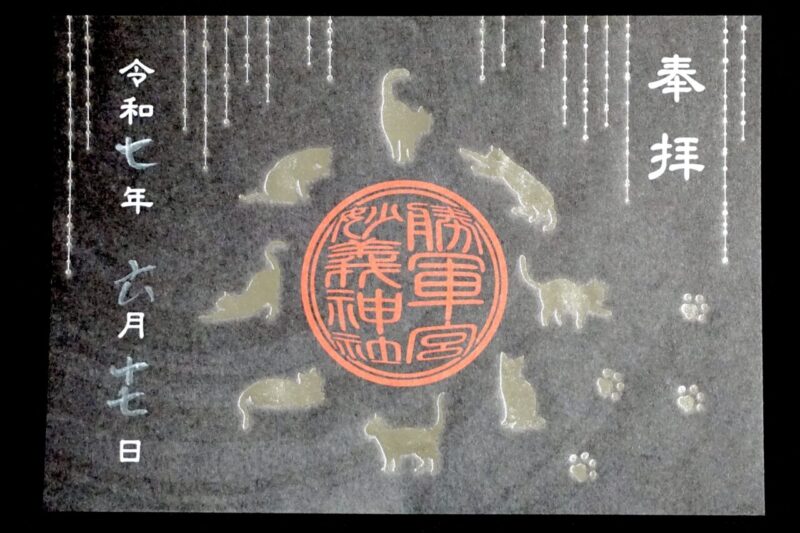

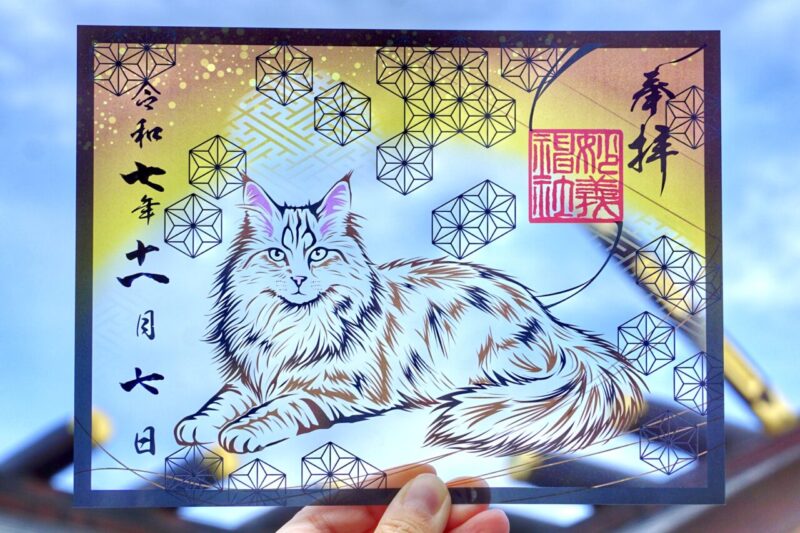

2025年6月に頂いた箔押し御朱印。

2025年6月に頂いた箔押し御朱印。

旧境内では地域に愛された猫ちゃんをよく見かける事ができた。(2018年3月撮影)

柄杓をちょんちょんと叩いて、まるで人が柄杓を使い手を清めるのを真似ている様子。

柄杓をちょんちょんと叩いて、まるで人が柄杓を使い手を清めるのを真似ている様子。 柄杓へ挨拶を終えると水を飲みまた定位置へ。

柄杓へ挨拶を終えると水を飲みまた定位置へ。 近隣住民の多くはリンちゃんと呼び優しく見守っていた。

近隣住民の多くはリンちゃんと呼び優しく見守っていた。2023年正月に参拝した際に頂いた令和五年干支御朱印。

干支のうさぎと龍が組み合わさった金色の御朱印。

干支のうさぎと龍が組み合わさった金色の御朱印。

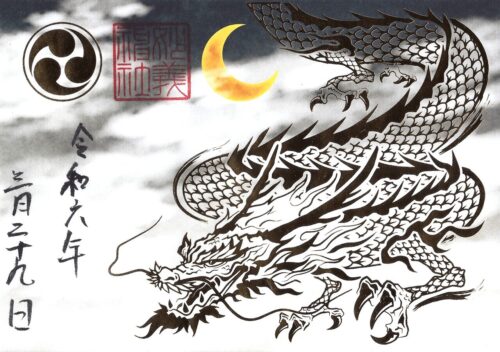

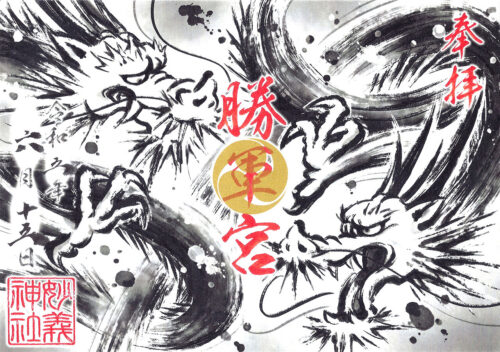

辰の日と巳の日限定御朱印や授与品・勝守・勝黒木札守

当社では12日に1回訪れる辰の日に限定御朱印や限定授与品を授与。

辰の日限定御朱印。

「勝軍宮」の龍の御朱印が片面サイズに。(現在は終了済)

「勝軍宮」の龍の御朱印が片面サイズに。(現在は終了済)

2023年6月に頂いた辰の日限定御朱印で現在はこうした見開きタイプに。(現在は終了済)

2023年6月に頂いた辰の日限定御朱印で現在はこうした見開きタイプに。(現在は終了済)

さらに2024年より新デザインとなり初辰の日に頂いた御朱印には龍と黒猫の姿。(現在は終了済)

さらに2024年より新デザインとなり初辰の日に頂いた御朱印には龍と黒猫の姿。(現在は終了済)

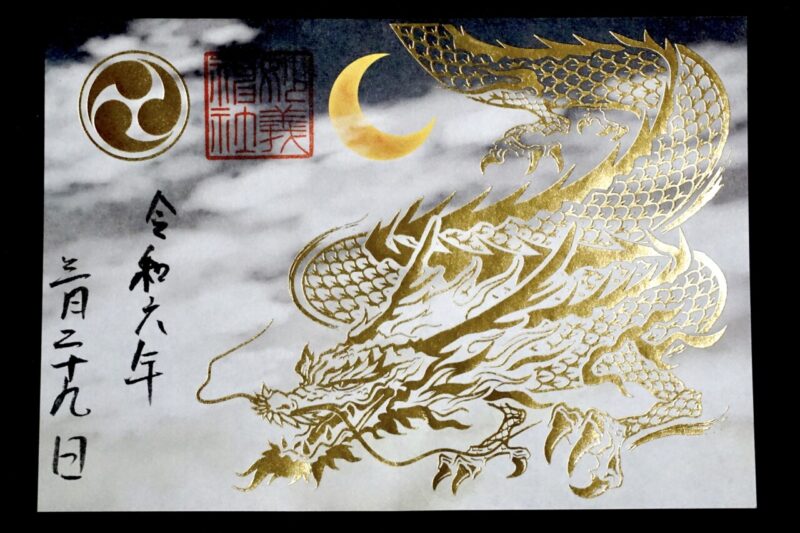

2024年3月29日より新たに授与開始した箔押しの辰の日限定御朱印。(現在は終了済)

2024年3月29日より新たに授与開始した箔押しの辰の日限定御朱印。(現在は終了済)

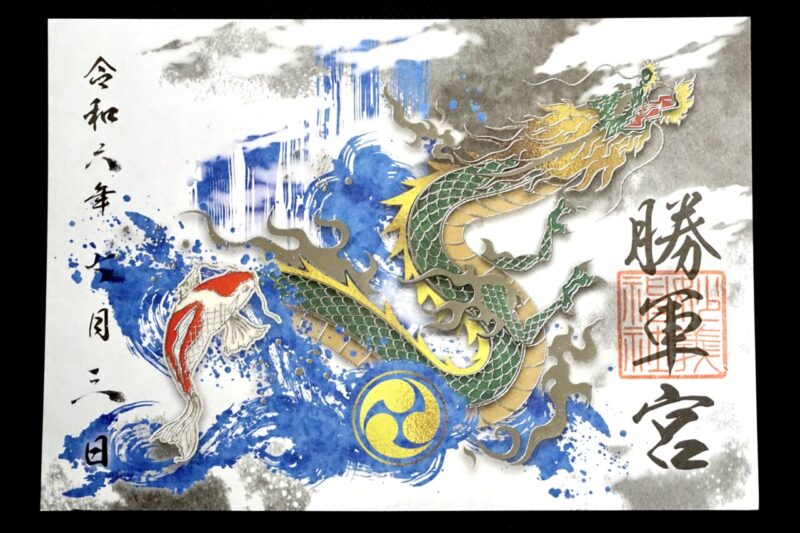

2024年7月3日より授与開始の辰の日限定御朱印は立体感のある仕様。(現在は終了済)

2024年7月3日より授与開始の辰の日限定御朱印は立体感のある仕様。(現在は終了済)

2024年9月25日より授与開始の辰の日限定御朱印も箔押しの立体感のある豪華仕様。(現在は終了済)

2024年9月25日より授与開始の辰の日限定御朱印も箔押しの立体感のある豪華仕様。(現在は終了済)

2025年からは辰の日だけでなく巳の日も限定御朱印を頂けるように。

2025年6月17日より開始した辰の日巳の日限定御朱印。

2025年6月17日より開始した辰の日巳の日限定御朱印。

さらに辰の日限定授与品も。

当社で古くから人気の勝守、これが辰の日限定で「勝黒木札守」として授与される。

当社で古くから人気の勝守、これが辰の日限定で「勝黒木札守」として授与される。

ぜひ辰の日に参拝したい。

ぜひ辰の日に参拝したい。

月替りの透かし御朱印

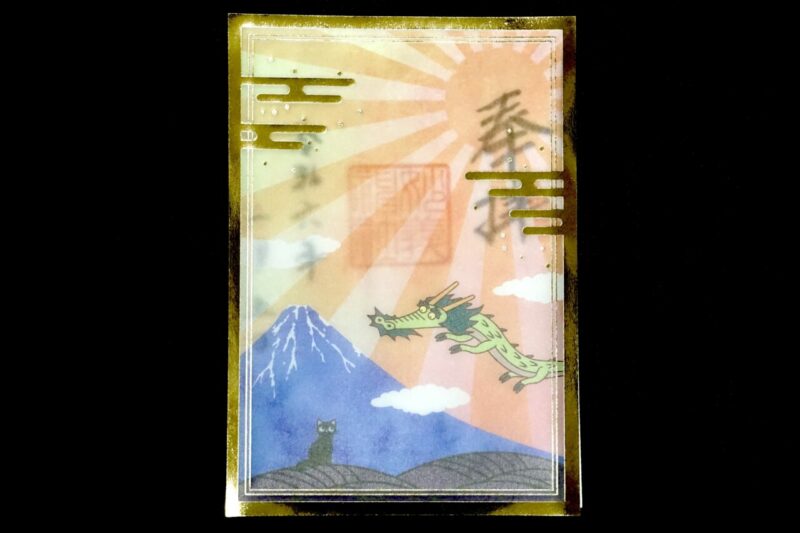

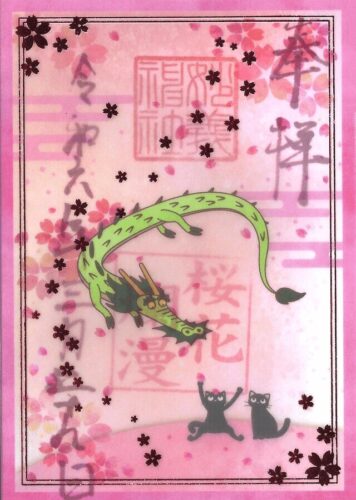

2024年元日からは新たに透かし御朱印を授与。

こちらは1月・2月の御朱印で一陽来復をイメージしていると云う。

こちらは1月・2月の御朱印で一陽来復をイメージしていると云う。

こちらは3月・4月の御朱印。

こちらは3月・4月の御朱印。

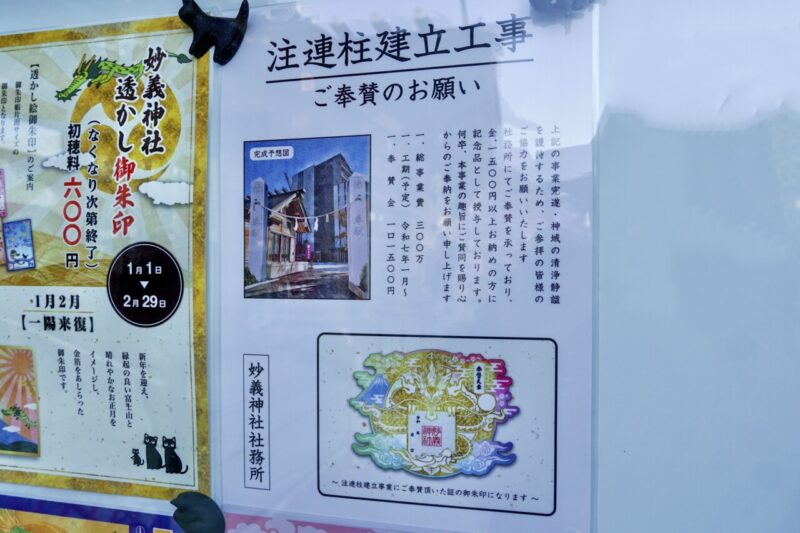

注連柱奉賛限定・龍の切り絵御朱印

2024年元日より境内整備の一環として注連柱の奉賛を募集開始。(現在は終了済)

2025年より工事が始まるための施策。

2025年より工事が始まるための施策。

1口1,500円からで奉賛金を納めた人には記念品として切り絵御朱印を授与。

1口1,500円からで奉賛金を納めた人には記念品として切り絵御朱印を授与。

龍や富士山がデザインされた実に縁起が良さそうなデザイン。

龍や富士山がデザインされた実に縁起が良さそうなデザイン。

こちらが完成した注連柱。(2025年6月撮影)

こちらが完成した注連柱。(2025年6月撮影)

美しい猫のクリア御朱印・ステンドグラスのような猫の御守

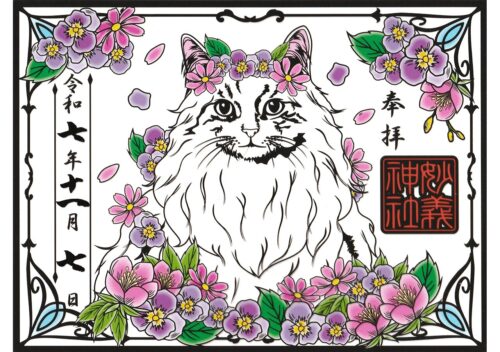

2025年11月より新しい御朱印であるクリア御朱印の授与を開始。

季節によってデザインが変わるという花冠猫の御朱印。

季節によってデザインが変わるという花冠猫の御朱印。

神社で飼育されている神社猫のむぎくんをデザインしたクリア御朱印。

神社で飼育されている神社猫のむぎくんをデザインしたクリア御朱印。

クリアシリーズとして人気のお守りも。

まるでステンドグラスのような美しい2種類の御守は大変人気が高い。

まるでステンドグラスのような美しい2種類の御守は大変人気が高い。

アクリル表紙で桜と猫が浮かび上がる御朱印帳

5月17日より頒布開始のオリジナル御朱印帳。

表裏アクリル製の表紙、ビニールカバー付属。

箔押しした桜と優雅に舞い遊ぶ猫が光を受けて浮かび上がるデザイン。

撫で猫像建立のクラウドファンディングを実施

2025年10月31日より撫で猫像建立のためのクラウドファンディングを実施。

境内の新しいシンボルを建立するべく協力者を募っている。

境内の新しいシンボルを建立するべく協力者を募っている。

2025年10月31日-2026年1月18日まで

特別御朱印や御朱印帳などクラウドファンディング先行のリターンもあり。

所感

日本武尊の伝承が残る地に創建した豊島区最古とも伝わる神社。

古くは白鳥社と呼ばれ大鳥信仰・白鳥信仰の神社であったと思われるが、いつしか妙義社と称され、駒込妙義坂など古い地名の由来になる程、当地周辺の信仰を集めてきた。

太田道灌が戦勝祈願をして篤く崇敬した事から「戦勝の宮」とも呼ばれ、江戸時代には「勝軍宮」の扁額が掲げられていた史料があるように、古くから勝負の神様として崇敬を集めた。

戦後の再建で規模の小さな神社となっていたが、令和二年(2020)の新社殿造営や境内整備にて立派な社殿や境内を有する神社に復元された。

特に社殿は史料に残る昇龍降龍の彫刻や「勝軍宮」の扁額を復元しており喜ばしい。

最近は狛猫の影響もあり猫好きな方からの参拝も大変増えていると聞く。

地域の歴史や信仰の一端を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円

社務所にて。

※12日に1度の辰の日に「辰の日限定勝軍宮御朱印」を授与。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

2月22日は「撫で猫像建立記念御朱印」

※クラファンを実施していた撫で猫像を猫の日の同日に建立。

2月11日・12日・23日・24日は「辰の日・巳の日限定勝軍宮御朱印」

※12日に1度の辰の日・巳の日限定。12月2日から新デザイン。

2月2日-数量限定で「神社猫むぎクリア御朱印第4弾」

※数量限定でなくなり次第終了。新御朱印帳も2月2日より頒布開始。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」

※基本的には書き置きでの対応。状況によっては直書き可。

1月25日-数量限定で「神社猫むぎクリア御朱印第3弾」

※数量限定でなくなり次第終了。

1月12日-数量限定で「黒猫の見開き御朱印」

※新デザイン。

1月1日-2月28日まで「透かし御朱印 1月2月限定」

※浄書できる時だけ御朱印帳へ授与。なくなり次第終了。

2025年12月25日-数量限定で「花冠猫クリア御朱印/水栓」

※数量限定でなくなり次第終了。御朱印の詳細や休務日は公式サイトや公式Instagramにて。

- クリア御朱印/花冠猫

- クリア御朱印/神社猫むぎ

- 辰の日巳の日限定/箔押し

- 黒猫見開き/箔押し

- 辰の日限定/箔押し

- 黒猫

- 辰の日限定/箔押し/旧

- 黒猫/旧

- 辰の日限定/箔押し/旧

- 黒猫/旧

- 注連柱奉賛限定/切り絵

- 辰の日限定勝軍宮

- 黒猫/旧

- 黒猫/勝軍宮/旧

- 辰の日限定勝軍宮/旧

- 令和五年干支

- 黒猫/勝軍宮/旧

- 龍/勝軍宮/旧

- 2024年10月

- 2024年夏詣

- 2024年夏詣/道灌霊社

- 2024年3月4月/透かし

- 2024年1月2月/透かし

- 通常

- 道灌霊社

- 通常

- 道灌霊社

- 辰の日限定勝軍宮/旧

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:3,500円

社務所にて。

5月17日より頒布開始のオリジナル御朱印帳。

表裏アクリル製の表紙、ビニールカバー付属。

箔押しした桜と優雅に舞い遊ぶ猫が光を受けて浮かび上がるデザイン。

※筆者は頂いていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

勝黒木札守(辰の日限定)

初穂料:1,000円

社務所にて。

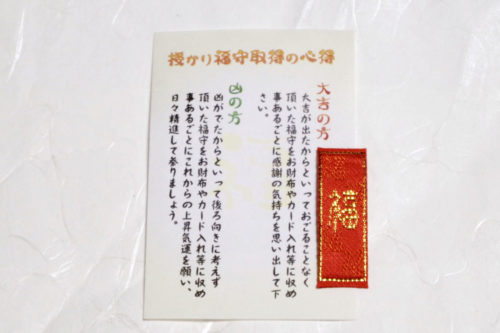

※2018年に参拝時(旧社殿)に頒布していたもの。(現在は終了)

※大吉か凶の2つのみ入っている「吉凶福みくじ」を引いた上で授与所に申し出ると「授かり福守」を頂ける。

吉凶福みくじ・授かり福守(旧境内で以前頒布していたもの)

初穂料:300円

旧授与所前にて。

※2018年に参拝時(旧社殿)に頒布していたもの。(現在は終了)

※大吉か凶の2つのみ入っている「吉凶福みくじ」を引いた上で授与所に申し出ると「授かり福守」を頂ける。

参拝情報

参拝日:2025/11/07(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/29(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/15(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/10(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/03/23(御朱印拝受)

コメント