目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

千束郷(洗足池一帯)総鎮守の八幡様

東京都大田区南千束に鎮座する神社。

旧社格は村社で、千束郷(洗足池一帯)の総鎮守。

洗足池の西のほとりに鎮座し「城南の名勝」とも称される景勝地。

源頼朝旗揚げの地との伝承があり「旗挙げ八幡」とも称された。

『平家物語』に登場する名馬・池月伝説の由来も伝わる。

正式名称は「千束八幡神社」だが「洗足池八幡宮」と呼ばれる事も多く、当社もそう称する事も多い。

神社情報

千束八幡神社(せんぞくはちまんじんじゃ)

洗足池八幡宮(せんぞくいけはちまんぐう)

御祭神:応神天皇(品陀和気命)

社格等:村社

例大祭:9月7日に近い土・日曜

所在地:東京都大田区南千束2-23-10

最寄駅:洗足池駅・大岡山駅

公式サイト:─

御由緒

當社は千束八幡神社と稱し、平安前期の貞観二年豊前国宇佐八幡を勧請し往時の千束郷の總鎮守としてこの巒上に創建せられ、今日に至る。

遠く千百余年の昔より、この地の氏神として尊崇せられ、普く神徳を授けてこらる。

承平五年、平将門の乱が起る。朝廷より鎮守副将軍として藤原忠方が派遣せられたり。乱後忠方は池畔に館を構え、八幡宮を吾が氏神として篤く祀りき、館が池の上手に当たるに依りて池上氏を呼稱、この九代目の子孫が日蓮を身延から招請す、之池上康光なり。

又八幡太郎義家奥羽征討の砌、この池にて禊を修し、社前に額つき戦勝祈願をなし出陣せりと伝える。源頼朝も亦鎌倉に上る途次、この地を過ぐるに八幡宮なるを知り、大いに喜び此処に征平の旗幟を建つる哉、近郷より将兵集まりて、鎌倉に入る事を得、旗挙げ八幡の稱あり。名馬池月を得たるも此処に宿舎の折なりとの傳承あり。

尚境内に武蔵国随一と云われし大松ありしが、大正十三年惜しくも枯衰し今はその雄姿を見るすべもなし。

古歌の『日が暮れて足もと暗き帰るさに霊に映れる千束の松』と詠まれて居り、老松の偉容が想像されよう。

斯の如く當八幡神社は城南屈指の古社にて亦名社なり。(境内の掲示より)

歴史考察

平安時代に創建・千束の地名由来

社伝によると、貞観二年(860)に創建と伝わる。

八幡信仰の総本社「宇佐神宮」(現・大分県宇佐市)から勧請されたと云う。

大分県宇佐市に鎮座する神社。

延喜式内社で豊前国一之宮の古社。

旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

全国にある八幡信仰の神社の総本社として知られ、日本三大八幡宮の1社に数えられる。

武蔵国荏原郡千束郷の総鎮守として創建された。

現在は洗足池や洗足駅といった名から「洗足」の名が使われる事も多いが、現在も地名に残るように当地の古い地名は「千束(せんぞく)」と称した。

「千束」の地名由来は、当地は免田地であったため「千束の稲」を税(年貢)から免除されていた土地だった事から「千束」と呼ばれるようになったとされている。

平安時代末期の史料には「千束」の名を見る事ができるので、古くからこの地に人が住み、当社が総鎮守とされ崇敬を集めていた事が窺える。

池上家の祖ともされる藤原忠方が当社を崇敬

承平五年(935)、平将門の乱が発生。

乱を平定のため藤原忠方が鎮守副将軍として関東へ派遣される。

乱を平定後、忠方は千束池(現・洗足池)の湖畔に居を構えたといい、当社を氏神として崇敬したと伝えられている。

平安前期の右大臣であった藤原良相(ふじわらのよしみ)の子。

平安時代に編纂された歴史書『日本三代実録』によると、才能と品行を称えられた人物であったと評されている。

一説では忠方は後に池上姓を名乗ったとされている。

そのため池上周辺に住んでいた池上家(日蓮に深く帰依した事で知られる)の祖とする説がある。

源義家(八幡太郎)が戦勝祈願した伝承

その後、源氏の氏神である八幡神を祀る当社は源氏からの崇敬を集めていく。

永保三年(1083)、後三年の役で奥州討伐へ向かう源義家(八幡太郎)が千束池(洗足池)で禊をし戦勝祈願したと伝えられている。

源頼義の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

源頼朝と名馬池月の伝承・旗挙げ八幡の別名

治承四年(1180)、源頼朝が安房より鎌倉へ向かう際に当地に宿営。

この際に名馬・池月の伝承が残されている。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

治承四年(1180)に源頼朝は石橋山の戦いで敗れ安房国に逃れる事となったが、房総に勢力を持つ上総・千葉両氏の支持を受けて鎌倉へ向かう事となる。

鎌倉へ向かう途中、源氏の氏神である八幡神が祀られている当地に宿営。

すると、青き毛並に白き斑点を浮かべ、まるで池に映る月のような姿のたくましい野生の馬が現れた。

この馬を捕らえ、現れた時の姿から「池月(いけづき)」と名付けたとされる。

これが『平家物語』の「宇治川の先陣」で登場する名馬「池月」。

宇治川の戦いでは下記のような逸話が描かれている。

宇治川の戦いで、佐々木高綱が頼朝に与えられた名馬「池月」に跨って、梶原景季が跨る磨墨と先陣を争い先陣を切る事に成功。

「いけずきという当世第一の名馬に乗っていたこともあり、宇治川の流れが速いにもかかわらず、まっすぐにさっと渡って向こう岸に乗り上げた。」と記されている。

頼朝の従兄弟にあたる武将。

『平家物語』『源平盛衰記』などに活躍が描かれ、宇治川の先陣争いで知られる。

歌舞伎の『鎌倉三代記』にも登場し、古くから人気の高い武士。

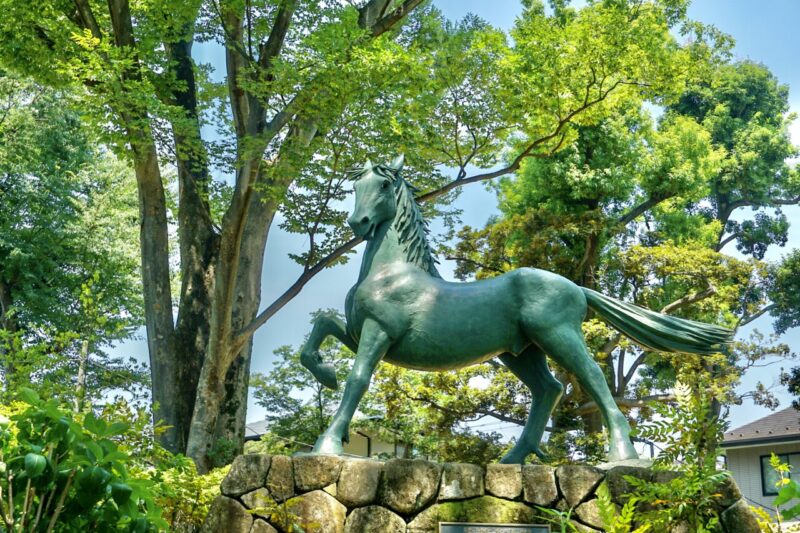

当社には池月発祥の地として像や奉納物などが置かれている。

この池月を捕らえた際、頼朝軍の将兵の意気が高まり旗をあげて盛り上がったという。

この池月を捕らえた際、頼朝軍の将兵の意気が高まり旗をあげて盛り上がったという。

これに因み当社は別名「旗挙げ八幡」と呼ばれたと伝えられている。

日蓮伝説と袈裟掛けの松・洗足の由来

洗足池には古くから日蓮の伝説が残る。

鎌倉時代の仏教の僧。

日蓮宗の宗祖で、日蓮大菩薩や立正大師とも称される。

晩年は池上宗仲(上述の藤原忠方の末裔と伝わる)邸に留まり入滅。

この池上宗仲邸が現在の大本山「池上本門寺」。

弘安五年(1282)、日蓮が身延山から武蔵国の池上宗仲邸(現・「池上本門寺」)に向かう途中、千束池(洗足池)に差し掛かった。

その際、日蓮はここで休憩を取り、傍の松の木に法衣をかけて池の水で足を洗った。

後にその松は「袈裟掛けの松」と云われ有名になり、江戸時代には名所とされている。

現在も洗足池には三代目とされる「袈裟掛けの松」が残る。

現在も洗足池には三代目とされる「袈裟掛けの松」が残る。

日蓮がこの池の水で足を洗ったため「洗足」とも呼ばれるようになったとされている。

「千束」と呼ばれていた当地が「洗足」になったのは、日蓮伝説が由来と云える。

その由来となったのが、かつて洗足池の池畔にあった日蓮宗「妙福寺」という寺院。

幾度かの移転があったものの現在も近くに再建されている。

幾度かの移転があったものの現在も近くに再建されている。

江戸時代には名勝として名を馳せる

江戸時代になると洗足池は大変景色のよい名勝地として名を馳せた。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(馬込村)

八幡社

地頭免除六畝二十九歩。村の飛地の内千束池の側にあり。古松樹数株繁茂して、社頭を覆ひ、又池に臨みし地なれば、景色もっとも勝れたり。本社は二間四方にして拝殿二間半に三間。前に石階十六級ありて其下に鳥居二基をたつ。勧請の年歴詳ならず。今村内の鎮守とせり。祭禮年々九月廿三日。社傍に庵室あり、観行院より僧を置守らしむ。

末社稲荷社。小祠なり。

馬込村の飛地、千束にあった「八幡社」と記されている。

「今村内の鎮守」とあるように、馬込村のうちの千束の鎮守であった。

また「景色もっとも勝れたり」の文字が見える。

当時から名勝として名高い事が窺える。

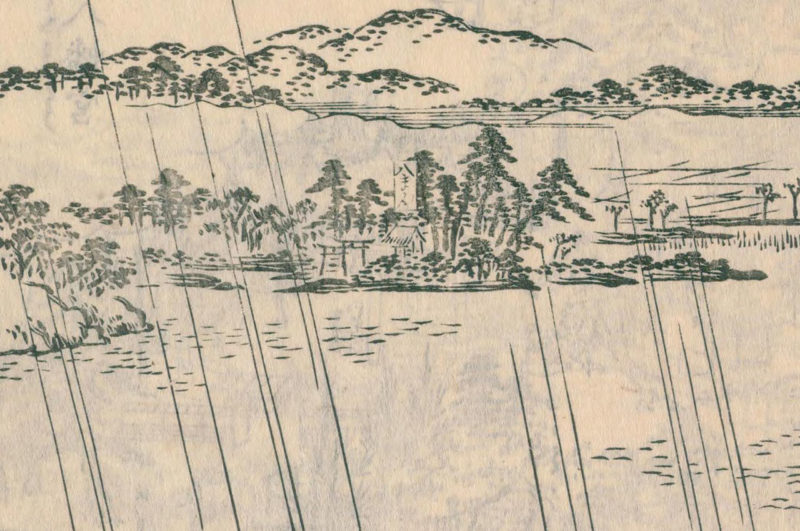

江戸名所図会に描かれた千束池と当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「千束池」「袈裟掛末」と記された一枚。

現在は洗足池とされているが、当時は千束池の呼称が一般的であった。

上述の日蓮が法衣を掛けたと伝わる「袈裟掛けの松」は右手に描かれている。

当社は左上に小さくだが描かれている。

「八まん」の文字が記され、2基の鳥居が見える。

『新編武蔵風土記稿』にも「鳥居二基をたつ」と記されているので、それであろう。

その先に社殿を見る事ができ、配置などは現在とあまり変わらなかった事が窺える。

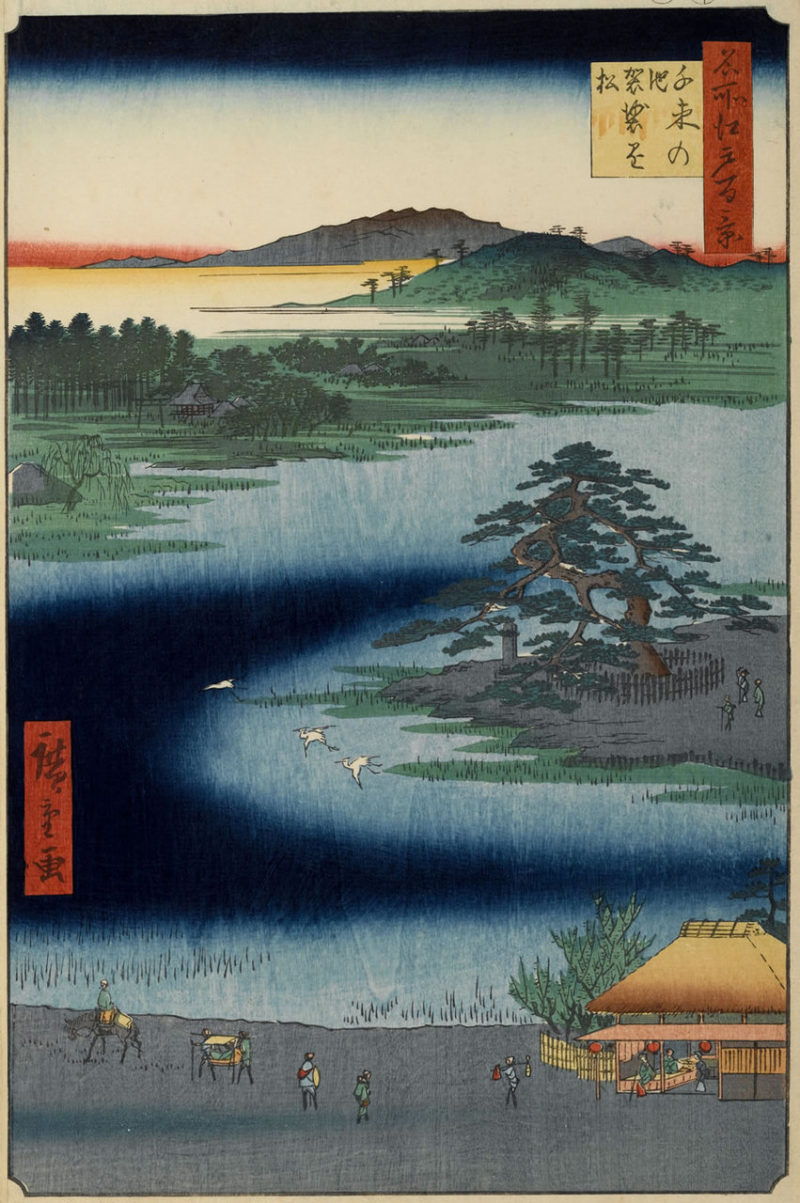

歌川広重の浮世絵にも描かれた洗足池

さらに洗足池は歌川広重の浮世絵でも描かれている。

浮世絵の題材にされている事からも分かるように、洗足池は江戸近郊の名勝であり人気の高い観光地でもあった。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

メインの題材は日蓮由来の「袈裟掛けの松」で、洗足池と共に江戸の名所の一つであった。

当社は左上に小さな鳥居と社殿が描かれており、そちらで見る事ができる。

構図としては『江戸名所図会』をかなり模した広重の一枚である。

こちらでは鳥居は1基しか描かれていない。

鳥居の奥が社殿で、社殿の右手にある建物は庵室であろう。

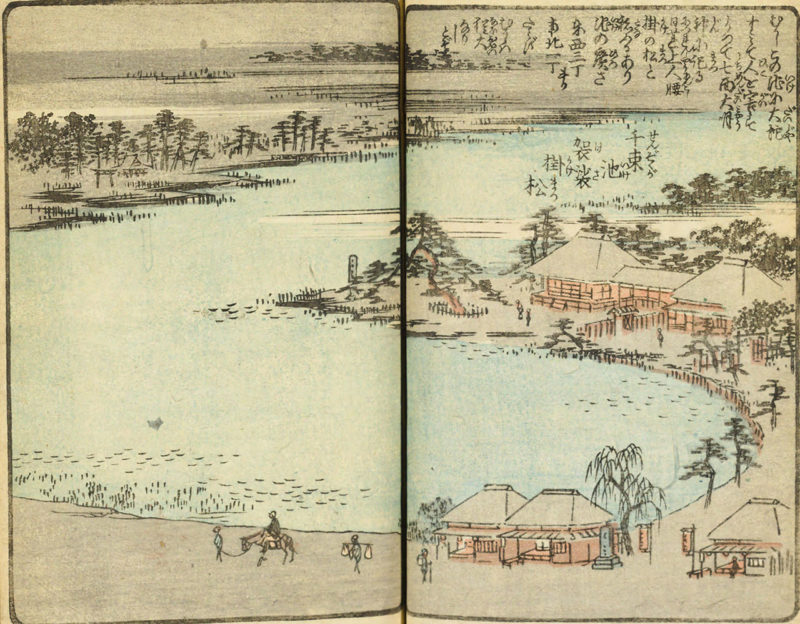

『絵本江戸土産』は広重の『江戸名所百景』の下絵にもなったと云われる作品。

色付けされており、千束池の姿を俯瞰で見る事ができる。

やはり左上にある当社の鳥居は1基のみで、この年代には1基失われていたと思われる。

明治以降の洗足池と当社の歩み

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十四年(1891)、洗足池のほとりに勝海舟晩年の邸宅「千束軒(洗足軒)」が建てられる。

勝海舟は洗足池を大変愛したと云い、現在も勝海舟夫妻の墓が洗足池に置かれている。

幕末の幕臣で、明治維新後は政治家としても活躍。

万延元年(1860)に咸臨丸で渡米し、帰国後に軍艦奉行並として神戸海軍操練所を開設。

この頃には坂本龍馬を弟子にしていた事でも知られる。

戊辰戦争時には幕府軍の軍事総裁となり江戸城無血開城を実現。

明治維新後は初代海軍卿などを歴任し伯爵に叙せられた。

晩年は洗足池のほとりに「千束軒(洗足軒)」と云う別邸を建てて洗足池を愛した。

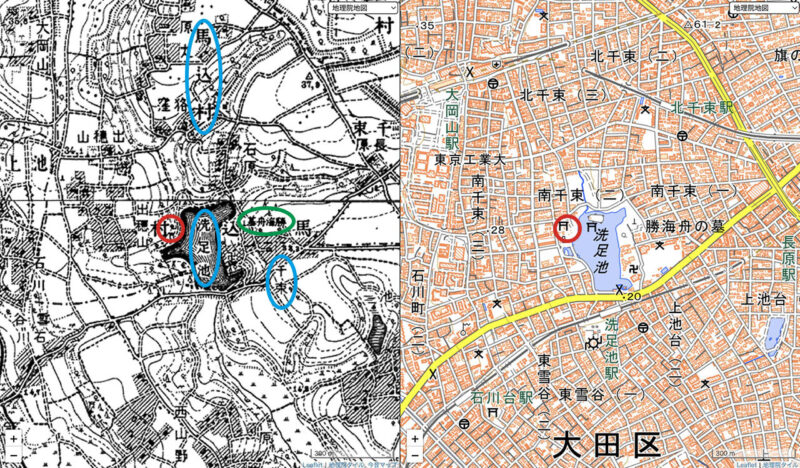

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で今も昔も変わらない。

洗足池の形も今とほぼ同じで、古くからの地形を残しているのが伝わる。

馬込村の千束と呼ばれた一画であった事、さらに上述したような「勝海舟墓」の記載もある。

昭和七年(1932)、東京市(現・東京都)は隣の5郡82町村(荏原郡・豊多摩郡・北豊島郡・南足立郡・南葛飾郡の各全域)を編入して新たに20区を置き東京35区となった。

同年、報知新聞社が新市域の八名勝を市民から募集して選定。

洗足池は新東京八名勝に選ばれる。

洗足池は新東京八名勝に選ばれる。

昭和十七年(1942)、社殿を新しく造営。

この社殿が戦火を免れ現存。

この社殿が戦火を免れ現存。

戦後になり洗足池公園が整備される。

平成二十八年(2016)、池月橋を竣工。

その後も境内整備が進み、現在に至る。

その後も境内整備が進み、現在に至る。

境内案内

洗足池の西のほとりに鎮座・池月橋と朱色の両部鳥居

洗足池公園内の西側に鎮座。

広い洗足池公園には見どころも多いので案内図などを参考にするのが良い。

広い洗足池公園には見どころも多いので案内図などを参考にするのが良い。

園内には当社に向かう池月橋。

名馬・池月の伝説から名付けられた橋。

名馬・池月の伝説から名付けられた橋。

平成二十八年(2016)に竣工。

平成二十八年(2016)に竣工。

名勝として名高い洗足池の景色を楽しめる一画。

名勝として名高い洗足池の景色を楽しめる一画。

洗足池を見ながら渡るのも楽しい。

洗足池を見ながら渡るのも楽しい。

池月橋を渡った先の左手に一之鳥居である朱色の両部鳥居。

両部鳥居は「厳島神社」に代表される鳥居であるが、こうした池や湖畔との相性が良い。

両部鳥居は「厳島神社」に代表される鳥居であるが、こうした池や湖畔との相性が良い。

池に面した形で置かれている。

池に面した形で置かれている。

二之鳥居・石段の上に鎮座

その先に二之鳥居と社号碑。

扁額には「八幡宮」の文字。

扁額には「八幡宮」の文字。

社号碑には「村社 八幡神社」の文字。

社号碑には「村社 八幡神社」の文字。

鳥居を潜ると石段。

『新編武蔵風土記稿』には「前に石階十六級」とあり、古くから小高い場所に鎮座していた事が分かる。

『新編武蔵風土記稿』には「前に石階十六級」とあり、古くから小高い場所に鎮座していた事が分かる。

戦前の木造社殿が現存

更に小高い位置に社殿。

現在の社殿は昭和十七年(1942)に造営。

現在の社殿は昭和十七年(1942)に造営。

戦火を免れ現存。

戦火を免れ現存。

龍の彫刻。

龍の彫刻。

木鼻の獅子など彫りの深い良い彫刻。

木鼻の獅子など彫りの深い良い彫刻。

本殿も同様の木造で良い状態のまま現存。

本殿も同様の木造で良い状態のまま現存。

表情が特徴的な江戸後期の狛犬

拝殿前には一対の狛犬。

狛犬は江戸時代後期のもので古い。

狛犬は江戸時代後期のもので古い。

天保丁酉の銘が彫られており、天保八年(1837)に奉納された事が分かる。

天保丁酉の銘が彫られており、天保八年(1837)に奉納された事が分かる。

尾が左右に分かれているのが特徴的。

尾が左右に分かれているのが特徴的。

太い眉に大きい口。

太い眉に大きい口。

阿吽共ににんまりと笑っているような表情がとても良い。

阿吽共ににんまりと笑っているような表情がとても良い。

境内社は神明社と稲荷社

その右隣に小さな稲荷社。

『新編武蔵風土記稿』には末社として稲荷社が記されている。

『新編武蔵風土記稿』には末社として稲荷社が記されている。

古くから祀られているお稲荷様であろう。

古くから祀られているお稲荷様であろう。

子持ちの神狐像。

子持ちの神狐像。

こちらは玉持ち。

こちらは玉持ち。

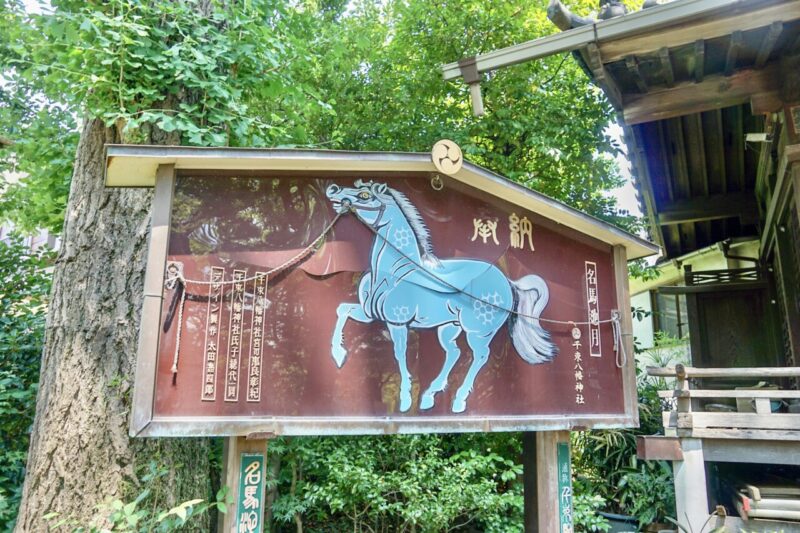

名馬池月の大絵馬や池月像

社殿の左手には奉納された巨大な絵馬。

洗足池は名馬・池月が、源頼朝と出会った地とされる。

洗足池は名馬・池月が、源頼朝と出会った地とされる。

源頼朝は鎌倉へ向かう途中、源氏の氏神である八幡神が祀られている当地に宿営。

すると、青き毛並に白き斑点を浮かべ、まるで池に映る月のような姿のたくましい野生の馬が現れた。

この馬を捕らえ、現れた時の姿から「池月(いけづき)」と名付けたとされる。

境内の右手には池月像。

『平家物語』の「宇治川の先陣争い」で登場する名馬・池月。

『平家物語』の「宇治川の先陣争い」で登場する名馬・池月。

宇治川の戦いで、佐々木高綱が頼朝に与えられた名馬「池月」に跨って、梶原景季が跨る磨墨と先陣を争い先陣を切る事に成功。

「いけずきという当世第一の名馬に乗っていたこともあり、宇治川の流れが速いにもかかわらず、まっすぐにさっと渡って向こう岸に乗り上げた。」と記されている。

洗足池に映える洗足池辨財天(厳嶋神社)

当社と同じ洗足池公園内には「洗足池辨財天(厳嶋神社)」が鎮座。

境外で別の神社という扱いだが、当社の兼務社で御朱印も当社にて頂ける。

境外で別の神社という扱いだが、当社の兼務社で御朱印も当社にて頂ける。

洗足池の小島に鎮座。

渡るには朱色の橋を使う。

渡るには朱色の橋を使う。

弁天橋とも称される。

弁天橋とも称される。

洗足池辨財天は「厳島神社」(現・広島県廿日市市)からの勧請。

古来、洗足池の北端の小島に祀られていたが長い年月より池中に没してしまっていたと云う。

古来、洗足池の北端の小島に祀られていたが長い年月より池中に没してしまっていたと云う。

昭和の初め、多くの人びとの夢枕に弁財天が現れたためこれを契機として社殿造営。

昭和の初め、多くの人びとの夢枕に弁財天が現れたためこれを契機として社殿造営。

昭和九年(1934)に鎮座している小島の築島と社殿を造営。

昭和九年(1934)に鎮座している小島の築島と社殿を造営。

扁額には「洗足池辨財天」の文字。

扁額には「洗足池辨財天」の文字。

古い手水鉢には弁天様らしい向かい波の中の三つの鱗の紋。

古い手水鉢には弁天様らしい向かい波の中の三つの鱗の紋。

神社として再建されたのは昭和九年(1934)と比較的新しいが、洗足池の名所の1つとして崇敬を集めている。

神社として再建されたのは昭和九年(1934)と比較的新しいが、洗足池の名所の1つとして崇敬を集めている。

桜の名所など景勝地として名高い洗足池・ボートも人気

洗足池を含む一帯は大田区立・洗足池公園となっている。

上述した池月橋の他、数々の野鳥も姿を見せ景勝地として名を馳せる。(2018年3月撮影)

水生植物園やボート乗り場など多くの見どころが存在。

水生植物園やボート乗り場など多くの見どころが存在。

ボートでは景観のよい地を地上とは違う視点で楽しめるため人気が高い。

ボートでは景観のよい地を地上とは違う視点で楽しめるため人気が高い。

日曜祝日にもなると多くのボートが池を漂う。

日曜祝日にもなると多くのボートが池を漂う。

池には恋や野鳥の姿を多く見る事ができる。

池には恋や野鳥の姿を多く見る事ができる。

・サイクルボート(大人3人+幼児1人/30分600円)

・スワンボート(大人3人または大人2人+幼児1人/30分800円)

・ローボート(大人3人/30分400円)

券売機が置かれていて発券時間は9時30分-16時。

※悪天候や管理の都合で変更になる場合があり。

更に都内有数の桜の名所としても知られ春には賑わいを見せる。

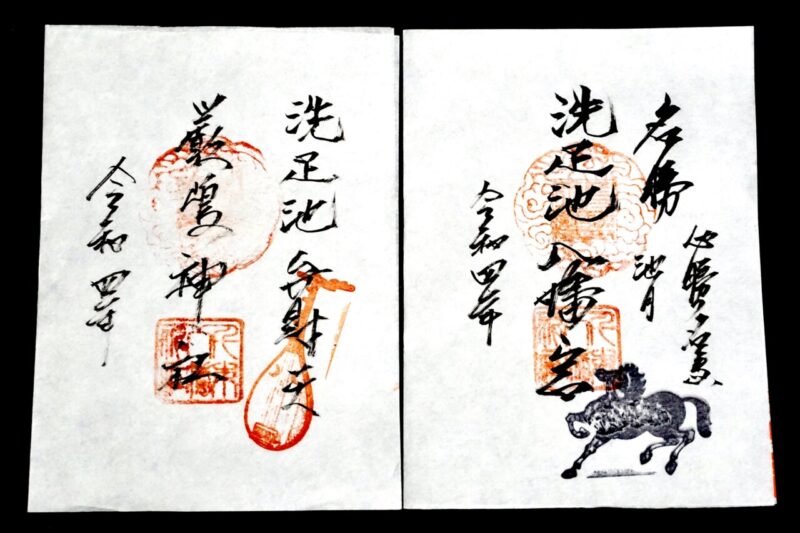

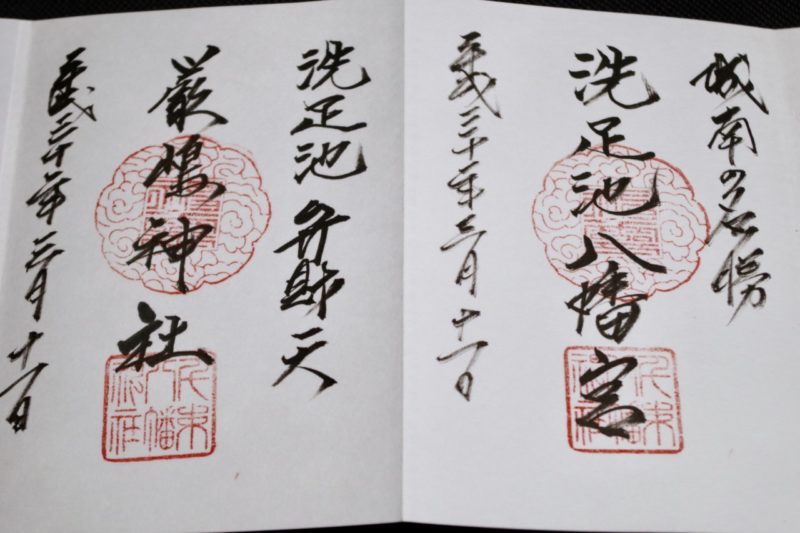

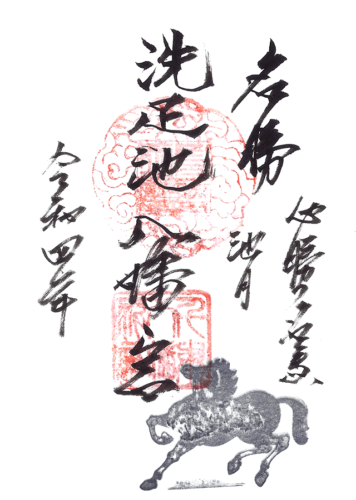

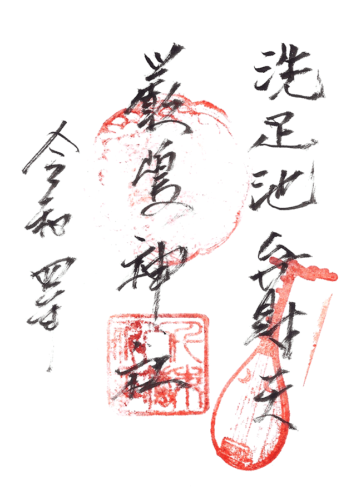

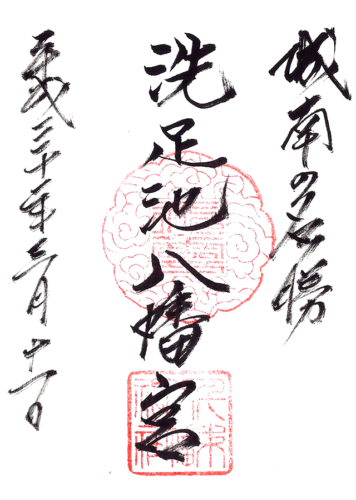

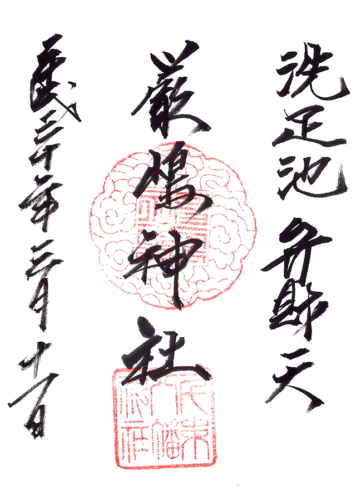

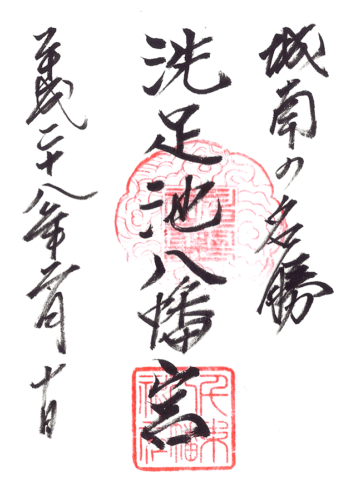

御朱印は千束八幡神社と厳嶋神社の2社を用意

御朱印は「千束八幡神社(洗足池八幡宮)」と兼務社「厳嶋神社(洗足池辨財天)」の2社を用意。

御朱印には池月の印と「必勝の名馬」の文字。

御朱印には池月の印と「必勝の名馬」の文字。

所感

洗足池の西のほとりに鎮座する当社。

江戸時代に「景色もっとも勝れたり」と描かれていたように、現在も洗足池の景色は見事。

この洗足池は、池上氏、八幡太郎や源頼朝、日蓮といった伝承の他に、勝海舟が別邸を構えており墓所もあったりと、色々な歴史がつまったエリア。

その中でも当社は千束の鎮守として崇敬を集めており、歴史の詰まった古社である。

今も多くの人が洗足池散策を楽しみつつ、当社に立ち寄り参拝をしていく。

四季折々の素晴らしい景色を散策しながら参拝できるというのは、実に素晴らしい事だと思う。

9月の例大祭には子供の頃によく連れて来てもらった記憶があり、お化け屋敷や見世物小屋など変わったのが出ていた事を覚えていて、何だか懐かしい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※同じ洗足池公園内に鎮座する兼務社「厳嶋神社(洗足池辨財天)」の御朱印も頂ける。

- 通常

- 厳嶋神社

- 旧御朱印

- 厳嶋神社(旧御朱印)

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2022/06/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/03/11(御朱印拝受)

参拝日:2015/02/10(御朱印拝受)

コメント