目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

三室の女体様・武蔵一宮氷川神社の対となる神社

埼玉県さいたま市緑区宮本に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、旧三室村の鎮守。

氷川神社の総本社「武蔵一宮氷川神社」が男体社、対して当社は女体社とされる。

「武蔵一宮氷川神社」と共に武蔵国の一之宮を称しており、共に「全国一の宮会」に加盟。

正式には旧字体の「氷川女體神社」だが、新字体の「氷川女体神社」を使う場合も多い。

かつての当地は三室村と呼ばれた一帯で、現在も「三室の女体様」と呼ばれ崇敬を集める。

多くの文化財が所蔵されている事から「武蔵野の正倉院」などと称される事もある古社。

神社情報

氷川女體神社/氷川女体神社(ひかわにょたいじんじゃ)

御祭神:奇稲田姫命

相殿神:大己貴命・三穂津姫命

社格等:武蔵国一之宮・郷社

例大祭:10月8日

所在地:埼玉県さいたま市緑区宮本2-17-1

最寄駅:東浦和駅(かなり距離あり/バスで朝日坂上停留所)

公式サイト:─

御由緒

当社は、旧見沼を一望できる大地の突端「三室」に鎮座する。見沼は神沼として古代から存在した沼で、享保十二年(1727)の新田開発までは、一二平方キロメートルという広大なものであった。この沼は御手洗として当社と一体であり、ここに坐す神は女體神、すなわち女神であった。

創建の由緒は明和四年(1767)に神主武笠大学の記した『武州一宮女躰御由緒書』(大熊家文書)によると、「崇神帝之御勧請」「出雲国大社同躰」とある。また『神社明細帳』控には、見沼近くにある当社と現在のさいたま市大宮区高鼻鎮座の氷川神社、同市中川鎮座の中山神社(氷王子社)の三社を合わせ氷川神社として奉斎したと載せる。

中世、旧三室郷の総鎮守として武家の崇敬が厚く、社蔵の三鱗文兵庫鎖太刀は北条泰時の奉納と伝える。

祭祀は御船祭と称し、隔年の九月八日に見沼に坐す女神に対して行われた。しかし、古来より続けられてきた御船祭は、享保十二年(1727)見沼新田の開発が始められたため、沼中の祭祀が不可能になった。このためやむをえず磐船祭と称し、沼跡の新田の中に小山を築き、舟形の高檀を設けて周囲に池を掘り、ここを見沼に見立てて祭祀を行うこととし、同十四年(1729)九月から斎行された。下山口新田には、祭場遺跡として「四本竹」の地名が残るが、近年の発掘調査では多数の注連竹が発見され、これを裏付けた。

社叢は、埼玉では珍しい暖地性常緑広葉樹叢であることから、昭和五十六年に埼玉県より「ふるさとの森」の第一号として指定された。(境内の掲示より)

歴史考察

見沼の水神を祀る太古の信仰・御船祭

社伝によると、第10代崇神天皇の御代(BC97年-BC30年)に創建と伝わる。

「武蔵一宮氷川神社」は、第5代孝昭天皇三年(BC473)に創建。

古くは見沼の水神を祀っていたと推測されている。

かつての武蔵国、現在の埼玉県さいたま市と川口市に存在した広大な沼。

見沼は三沼・箕沼・御沼とも表され、現在の埼玉県東部に3方向に湾曲して広がっていて、岬や入江も多い複雑な地形であった。

江戸時代に開拓されるまで広大な沼地であり、見沼の沼岸に当社を含む氷川神社が鎮座。

現在も1,260ヘクタールもの大規模な田園緑地空間があり「見沼たんぼ」と呼ばれている。

隣接する「見沼氷川公園」の一画には「磐船祭祭祀遺跡」が残る。

古来、見沼で行われていた御船祭の歴史を伝える。

古来、見沼で行われていた御船祭の歴史を伝える。

かつて当社で最も重要な祭祀は見沼で行われていた「御船祭」と呼ばれた祭祀。

かつて当社で最も重要な祭祀は見沼で行われていた「御船祭」と呼ばれた祭祀。

しかし江戸時代に見沼が干拓され見沼での御船祭が行えなくなり、代わりに見沼の一部であった池の中に島を築いた祭祀場を設け御船祭の代わりとなる「磐船祭」を行った。

しかし江戸時代に見沼が干拓され見沼での御船祭が行えなくなり、代わりに見沼の一部であった池の中に島を築いた祭祀場を設け御船祭の代わりとなる「磐船祭」を行った。

現在は「磐船祭祭祀遺跡」として残されていて、この事からも古くは見沼の水神を祀っていた事が窺える。

現在は「磐船祭祭祀遺跡」として残されていて、この事からも古くは見沼の水神を祀っていた事が窺える。

女体社と呼ばれた由来・クシナダヒメ

第12代景行天皇御代(71年-130年)、出雲族が当地に移住。

「武蔵一宮氷川神社」に対して、出雲の神である現在の御祭神・須佐之男命(すさのおのみこと)を祀ったとされる。

素戔嗚命・建速須佐之男命などとも表記される男神。

『日本書紀』『古事記』では出雲の神の祖神としてとして記される。

様々な性格を有していて荒神とされる一方、八岐大蛇退治の伝説など英雄的な一面も多い。

神仏習合の中では「牛頭天王(ごずてんのう)」とも習合し祇園信仰の御祭神にもなっている。

それに対して当社は、奇稲田姫命を祀る。

氷川信仰の御祭神は通常はスサノオを祀るが、その妃(妻)・クシナダヒメも夫婦神として祀る事が多い。

八岐大蛇(やまたのおろち)退治の伝承が知られており、クシナダヒメが八岐大蛇の生贄にされそうになったところ、出雲に降り立ったスサノオが結婚を条件に八岐大蛇退治を申し出て、スサノオの神通力によってクシナダヒメを湯津爪櫛(ゆつつまぐし)に姿を変え、スサノオはこの櫛を頭に挿して八岐大蛇と戦い退治した。

当社の御祭神・奇稲田姫命は、「武蔵一宮氷川神社」の御祭神・須佐之男命の妻とされる神で、その事から当社は「女體社(にょたいしゃ)」と呼ばれ古くから信仰を集めた。

一直線に並ぶ三社一体の氷川神社説

太古の広大な見沼付近には、当社の他にも氷川信仰の神社が多数鎮座。

その中でも三氷川とも呼ばれる神社がある。

この三社で一体の「氷川神社」とする説が存在。

これら三社は直線上に鎮座していて、Google Mapsで確認してみても見事に直線のラインに三社が鎮座しているのが分かる。

太陽は夏至に西北西の「武蔵一宮氷川神社」に沈み、冬至には東南東の当社から昇る。

稲作で重要な暦を正確に把握するための意図的な配置とも云われる。

また現在の御祭神からも三社一体の姿が窺える。

「武蔵一宮氷川神社」の御祭神は須佐之男命。

出雲の神であり、出雲族によって祀られたと伝えられている。

他に稲田姫命・大己貴命も祀るが、平安時代の『延喜式神名帳』には一座と記されているように、古くは須佐之男命のみ祀られていた可能性が高い。

当社の御祭神は、稲田姫命。

クシナダヒメとしても知られ、スサノオが八岐之大蛇退治の際に助けて妃にした神。

社号の「女體(にょたい)」は御祭神に由来。

「中山神社(旧・簸王子社/中氷川社)」の御祭神は、大己貴命 。

大己貴命は大国主(おおくにぬし)の別名で「出雲大社」に祀られている神として知られる。

スサノオとクシナダヒメの間に生まれた息子で、大黒様と習合し崇敬を集めた。

御祭神で見ると三社の関係はこうなる。

|

男体社(須佐之男命)

|

夫

|

|

|

氷川女體神社

|

女体社(奇稲田姫命)

|

妻

|

|

簸王子社(大己貴命)

|

子

|

以上の事から、三社一体の「氷川神社」が形成されていたという説。

広大だった見沼を神池として三社が配置され、広大な神域を有する「氷川神社」であったとされている。

武蔵国一之宮を称する理由・一之宮巡り発祥の地

このように見沼を中心に広大な神域を有し、荒川流域に広まった氷川信仰。

その総本社である「武蔵一宮氷川神社」は、古くから朝廷に名前が知られた大社で、いつしか「武蔵一宮氷川神社」は、武蔵国の一之宮として崇敬を集めた。

令制国で最も社格の高いとされた神社。

「一の宮」「一宮」とも。

当社が武蔵国一之宮を称するのは、上述した三社一体の「氷川神社」の説によって、「武蔵一宮氷川神社」が一之宮である事から、当社もそれに含まれると解釈したもの。

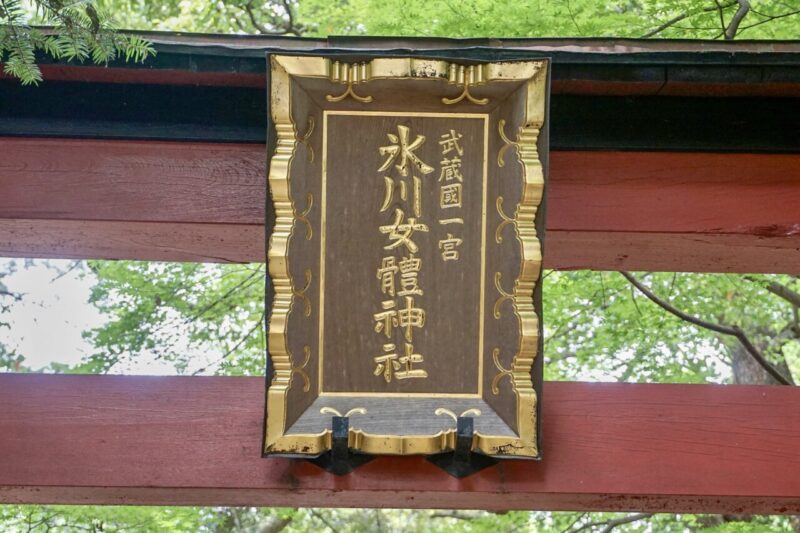

拝殿の扁額には「武蔵國一宮」の文字が掲げられている。

拝殿の扁額には「武蔵國一宮」の文字が掲げられている。

武蔵野の正倉院と称される

中世以降は、武家からの崇敬を集める。

鎌倉北条氏・岩槻太田氏・小田原北条氏などに縁ある書物や宝物が数多く寄進される。

現在も多くの文化財を所蔵している。

現在も多くの文化財を所蔵している。

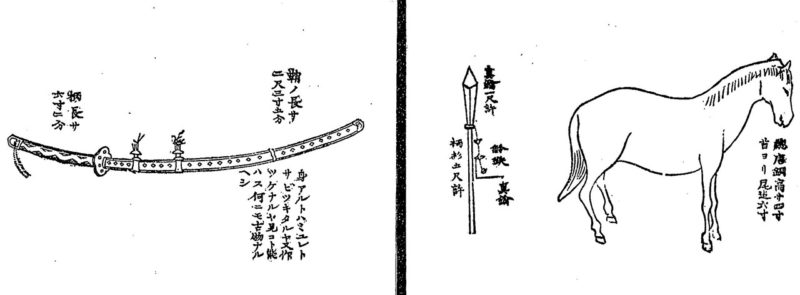

鎌倉時代に北条泰時が奉納したと伝わる「三鱗文兵庫鎖太刀」。

鎌倉幕府第三代執権。鎌倉北条家の中興の祖。

「御成敗式目」を制定した人物として知られる。

室町時代に奉納されたと伝わる「氷川女体神社神輿」。

13から14世紀の中国産とされる「牡丹文瓶子」。

正慶二年(1333)から暦応元年(1338)にかけて写経された「紙本墨書大般若波羅蜜多経」。

以上の4点は、埼玉県指定有形文化財。

中でも三鱗文兵庫鎖太刀は国の重要美術品にも認定。

他にもさいたま市の有形文化財など数多くの宝物や書物を所蔵。

こうした事から「武蔵野の正蔵院」や「埼玉の正蔵院」などと称される事がある。

こうした事から「武蔵野の正蔵院」や「埼玉の正蔵院」などと称される事がある。

徳川家康から朱印地を賜る・現社殿を造営

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康より50石の朱印地を賜る。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

寛文七年(1667)、四代将軍徳川家綱が忍城主の阿部忠秋を奉行に命じて社殿を造営。

この時の社殿が改修されながら現存していて、埼玉県指定有形文化財となっている。

この時の社殿が改修されながら現存していて、埼玉県指定有形文化財となっている。

このように徳川将軍家からも庇護され崇敬を集めた。

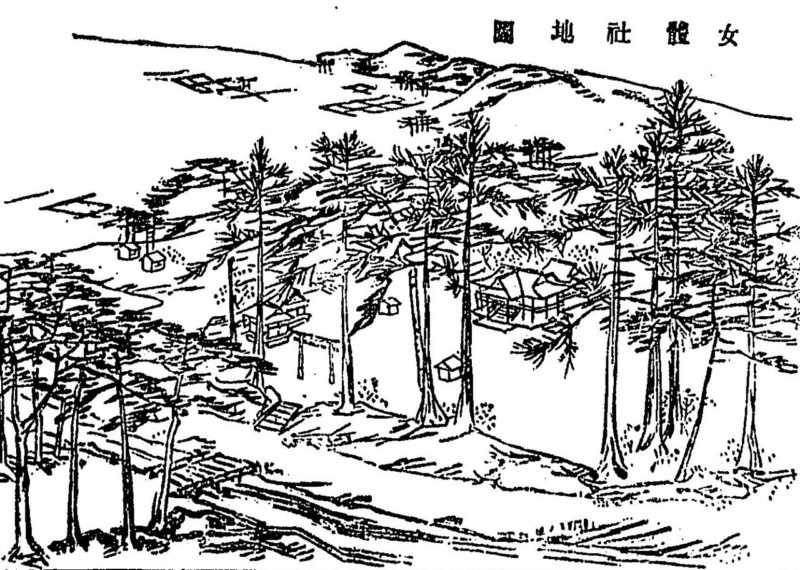

新編武蔵風土記稿に描かれた当社・三室村の鎮守

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(三室村)

女體社

社領五十石の御朱印は天正十九年賜ふ所。例祭は九月八日八月十四日にて其内九月八日は隔年の舟祭りなり。此祭古へは社地より廿四五町程隔てて大なる沼あり。其内に神輿を置て舟に祭れり。其沼の内を享保十三年伊澤惣兵衛承りて水田となし當地へは三百五十坪を除地となせしより今も其神領はかはらず。しかせし後は社地の前新田の中五十間許築出せし地にて彼祭をば行へり。然るに今此地をもて神職及び土人等は當國の一ノ宮と稱すれど一ノ宮は大宮氷川明神なることは古書にも載せ疑ふべしともおもはれず。況や當社にはさせる舊記もなく又文殊院所蔵の大般若経其の餘の古文書、且つ正保の國圖等、悉く女體権現とのせたれば一宮ならんと云は附會なること論をまたず。

内陣。祭神は三體にして中央は稲田姫、左は三穂津姫命、右は大己貴命なり。其外神寶をここに収めり圖上に出。

神楽堂。傍に寶蔵二所あり。これより神楽堂に續けり。

鳥居。額に武蔵國一宮とあり。これ附會せしより記せしなるべし。これより石階を下りし所三沼代用水流あり。ここより望めば左右山丘なれど其内に眼も及ばぬまで水田うちひらけ姑く畫中の觀をなせり。

末社。神明社。住吉明神社。石上神社。天神松尾合社。

三室村の「女體社」と記されているのが当社。

三室村の鎮守としても崇敬を集めた。

三室の地名由来は当社に由来。

「神を安置し奉る室」で「御室」。

古くは「御室大明神」と称されていた事もあり「御室」がいつしか「三室」に転じた。

家康より賜った50石の朱印地や、例祭についても詳しい歴史が記されている。

かつては見沼で御船祭が行われていたものの享保十二年(1727)に見沼が干拓。

見沼での御船祭が行えなくなった代わりに、池の中に島を築いた祭祀場を設け「磐船祭」を行うこととなった。

当時は隔年で行われていた事が記されている。

当時は隔年で行われていた事が記されている。当時から「武蔵国一之宮」を称していた事も記されているが、一之宮は大宮の「武蔵一宮氷川神社」であるといった事も記されている。

神橋の先に石段、その先に鳥居があり、社殿といった構成は今も変わらない。

社殿も当時のものが現存していて、社叢もさいたま市の天然記念物となっているように、当時の姿が現在もかなり残った境内と見てよいだろう。

他にも宝物などが図付きで紹介されている。

左は北条泰時が奉納したと伝わる「三鱗文兵庫鎖太刀」で現存。

「武蔵野の正倉院」と称されるように、古くから宝物が多く納められた神社だった事が窺える。

明治以降の当社の歩み

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、郷社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、三室村・道祖土村が合併し三室村が成立。

当地は三室一帯の鎮守として崇敬を集めた。

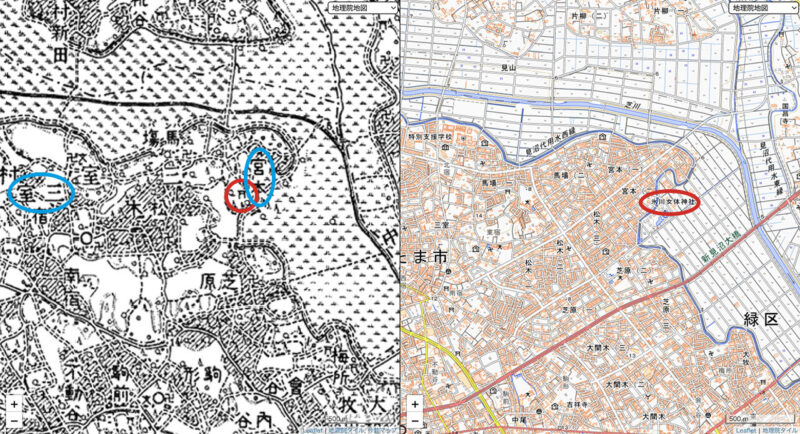

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

三室の地名や現在も当地の地名となっている宮本の文字が残る。

現在も1,260ヘクタールもの大規模な田園緑地空間が「見沼たんぼ」として残るが、江戸時代に干拓されるまでは見沼の沼岸に当社が鎮座していた立地もよく分かる。

第二次世界大戦の戦火は逃れ、社殿が現存。

戦後になりかつての面影を残しつつ境内整備が行われている。

昭和五十六年(1981)、当社の社叢が埼玉県より「ふるさとの森」の第一号として指定。

平成十九年(2007)、社殿が埼玉県の有形文化財に指定。

平成二十四年(2012)、社殿の改修事業が行われる。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

眼前は見沼氷川公園・鳥居の扁額には武蔵国一宮

最寄駅は東浦和駅だが徒歩ではかなり距離がある。

当社に隣接するように見沼氷川公園。

当社の眼前に整備されたとても広い公園。

当社の眼前に整備されたとても広い公園。

見沼氷川公園から氷川女體橋が掛かる。

橋の下は見沼代用水。

橋の下は見沼代用水。

氷川女體橋を渡った先が当社の境内。

氷川女體橋を渡った先が当社の境内。

石段がありその上に朱色の鳥居。

こうした橋の先に石段・鳥居という構成は江戸時代の頃から変わらない。

こうした橋の先に石段・鳥居という構成は江戸時代の頃から変わらない。

鳥居の扁額には「武蔵国一宮氷川女體神社」の文字。

鳥居の扁額には「武蔵国一宮氷川女體神社」の文字。

『新編武蔵風土記稿』によると、江戸時代の鳥居にも扁額に「武蔵國一宮」の文字が掲げられていたと云う。

『新編武蔵風土記稿』によると、江戸時代の鳥居にも扁額に「武蔵國一宮」の文字が掲げられていたと云う。

四代将軍徳川家綱の命で造営された社殿

社殿は江戸時代のものが現存。

拝殿は江戸時代中期のもの。

拝殿は江戸時代中期のもの。

どことなく柔らかさを感じる拝殿。

どことなく柔らかさを感じる拝殿。

木鼻の獅子など彫刻も施されている。

木鼻の獅子など彫刻も施されている。

拝殿の扁額にも「武蔵國一宮」の文字。

拝殿の扁額にも「武蔵國一宮」の文字。

本殿は寛文七年(1667)に四代将軍・徳川家綱の命で造営された三間社流造。

平成二十四年(2012)に改修工事が行われ、現在は改修が終わり綺麗な姿を見せている。

平成二十四年(2012)に改修工事が行われ、現在は改修が終わり綺麗な姿を見せている。

全体的に紅色に輝く社殿となっていて、女体社らしい社殿と云えるであろう。

全体的に紅色に輝く社殿となっていて、女体社らしい社殿と云えるであろう。

龍神社・祇園磐船龍神祭

拝殿の右手には龍神社。

見沼の龍神を祀ったと云う。

見沼の龍神を祀ったと云う。

氷川信仰として出雲の神がやってくるより前の土着の信仰によるものであろう。

氷川信仰として出雲の神がやってくるより前の土着の信仰によるものであろう。

現在も見沼の水神に対する祭りとして「祇園磐船龍神祭」が行われている。

現在も見沼の水神に対する祭りとして「祇園磐船龍神祭」が行われている。

境内に置かれた多くの境内社

社殿の裏手には数多くの境内社が鎮座。

神明社。

神明社。

今宮神社。

今宮神社。

稲荷社。

稲荷社。

こちらも稲荷社。

こちらも稲荷社。

御嶽神社。

御嶽神社。

覚明霊社と一山霊社の碑は木曽御嶽信仰によるもの。

覚明霊社と一山霊社の碑は木曽御嶽信仰によるもの。

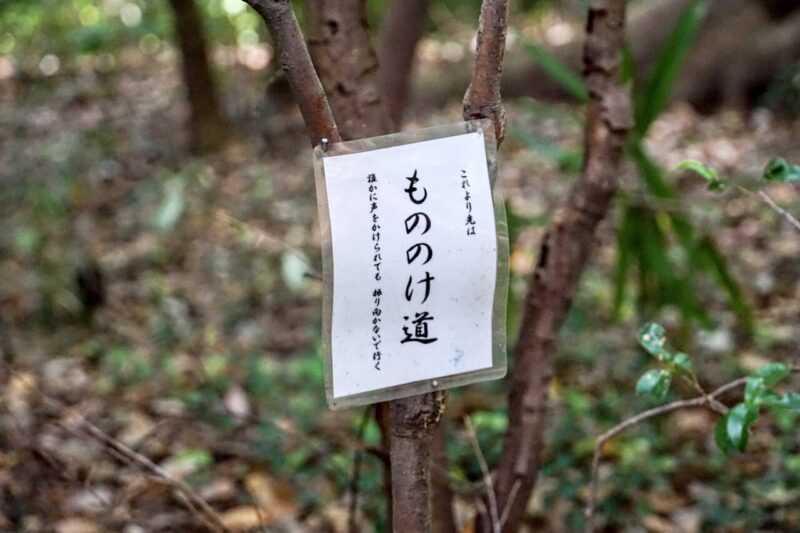

境内社を繋ぐ途中の参道。

「もののけ道」とあり「誰かに声をかけられても振り向かないで行く」の掲示。

「もののけ道」とあり「誰かに声をかけられても振り向かないで行く」の掲示。

中々に雰囲気のある獣道のような一画。

中々に雰囲気のある獣道のような一画。

古社を伝える社叢・熊の顔に見える瘤のある御神木

当社の社叢は埼玉県より「ふるさとの森」の第一号として指定。

埼玉では珍しい暖地性常緑広葉樹叢となっていて、古い境内の様子を現在に残す。

埼玉では珍しい暖地性常緑広葉樹叢となっていて、古い境内の様子を現在に残す。

中でも社務所横にある御神木のタブノキは特徴的な形をしている。

幹に大きな瘤があるのが特徴。

幹に大きな瘤があるのが特徴。

熊の顔にも見えるなどとしてメディアに取り上げる事もあり。

熊の顔にも見えるなどとしてメディアに取り上げる事もあり。

一部ではパワースポットとしても知られる。

一部ではパワースポットとしても知られる。

見沼への信仰を伝える磐船祭祭祀遺跡

当社の向かいにある「見沼氷川公園」の一画には「磐船祭祭祀遺跡」が残る。

当社の歴史を伝える遺跡。

当社の歴史を伝える遺跡。

江戸時代から明治まで行われていた「磐船祭」を偲ぶもの。

江戸時代から明治まで行われていた「磐船祭」を偲ぶもの。

途中には池に浮かぶ弁天様。

途中には池に浮かぶ弁天様。

池の中に丸い小島が作られている形。

池の中に丸い小島が作られている形。

その小島にあるのが祭祀場。

その小島にあるのが祭祀場。

指定史跡となっている。

指定史跡となっている。

古来、見沼で「御船祭」という神輿渡御が行われていたが、享保十二年(1727)に見沼が干拓された事で、御船祭を行う事ができなくなっため、見沼の一画である当地の池の中に丸い島を築いた祭祀場を設け、そこで御船祭の代わりとなる「磐船祭」を行うこととなった。

隔年で行われたと伝わり当時の遺跡が磐船祭祭祀遺跡として状態よく保存されている。

昭和五十七年(1982)には「祇園磐船龍神祭」として再興。

磐船祭祭祀遺跡で祭祀が行われている。

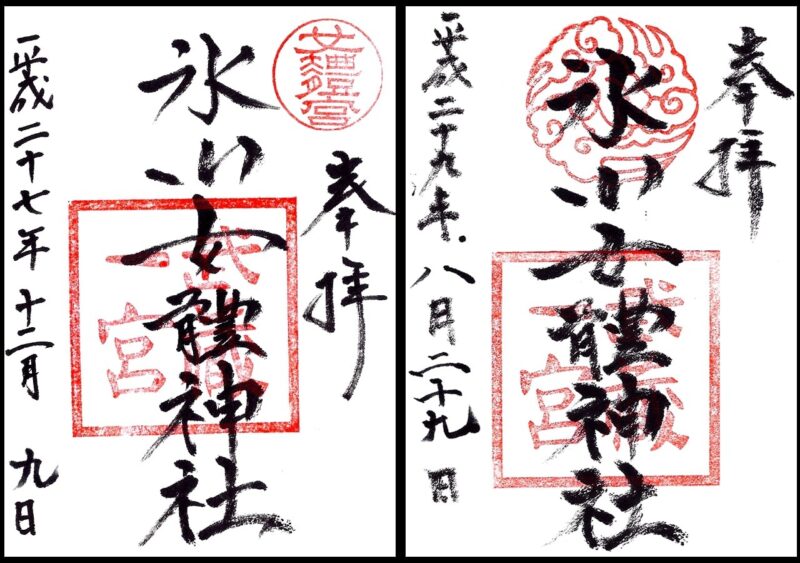

御朱印は通常や龍など複数用意

御朱印は社務所にて。

以前は無人の事もあったが現在は基本的に常駐している事が多い。

以前は無人の事もあったが現在は基本的に常駐している事が多い。

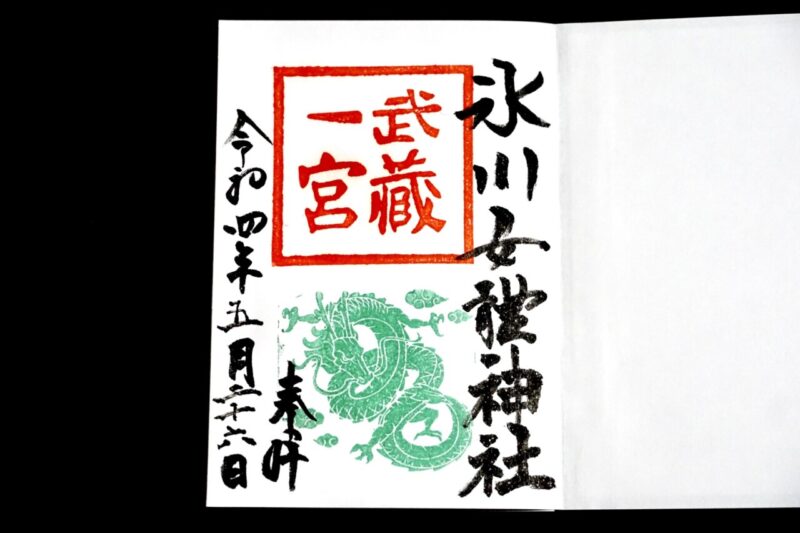

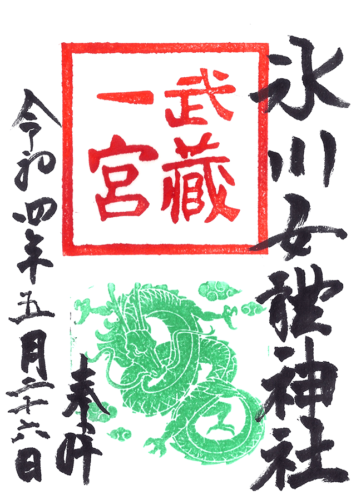

御朱印は「武蔵一宮」の朱印。

複数御朱印の用意がありこちらは龍が押印されたもの。

複数御朱印の用意がありこちらは龍が押印されたもの。

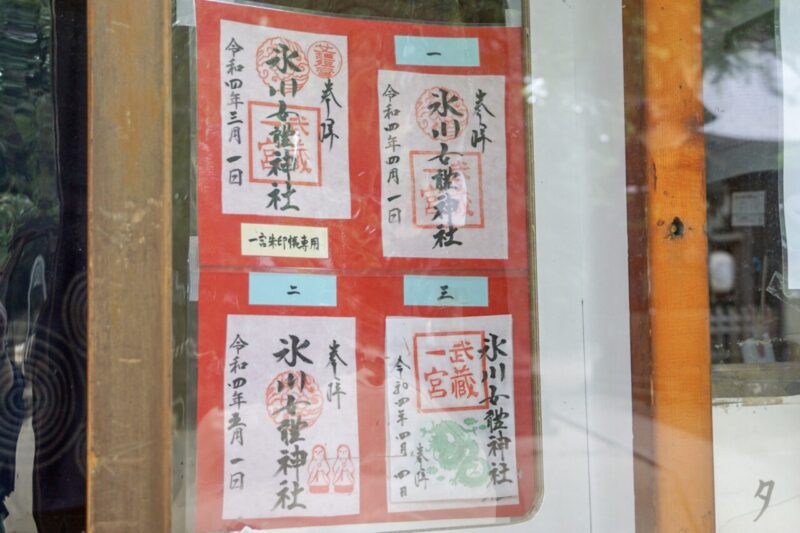

2022年5月に参拝時は3種類+一之宮御朱印帳専用の御朱印を用意していた。

2022年5月に参拝時は3種類+一之宮御朱印帳専用の御朱印を用意していた。

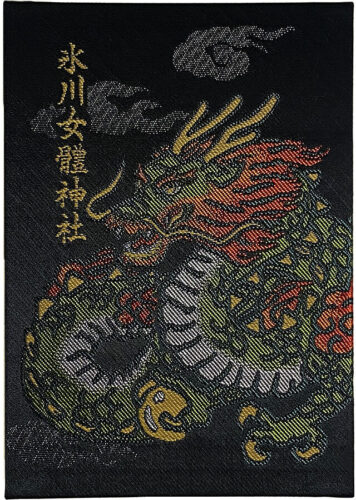

龍がデザインされた御朱印帳

オリジナル御朱印帳も用意。

龍がデザインされた御朱印帳で境内社の龍神社や祇園磐船龍神祭、見沼の水神に対する信仰に因む。

龍がデザインされた御朱印帳で境内社の龍神社や祇園磐船龍神祭、見沼の水神に対する信仰に因む。

他に桜色の御朱印帳と全国一の宮専用御朱印帳を用意。

他に桜色の御朱印帳と全国一の宮専用御朱印帳を用意。

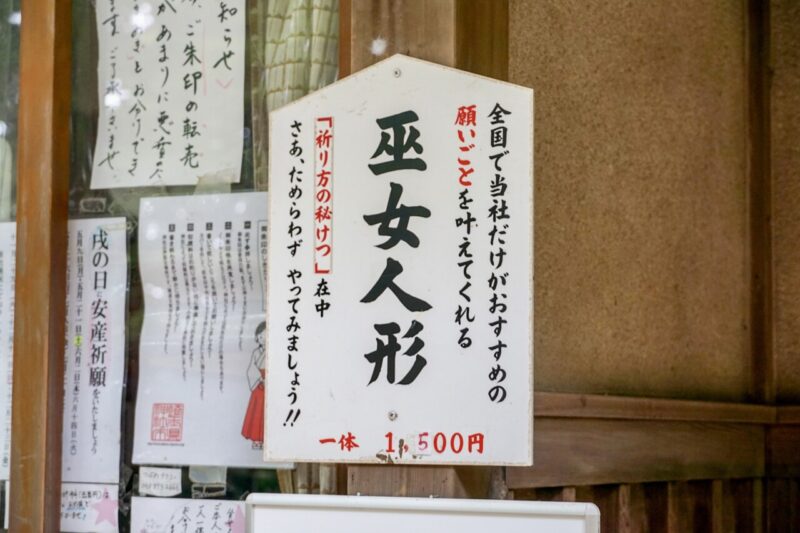

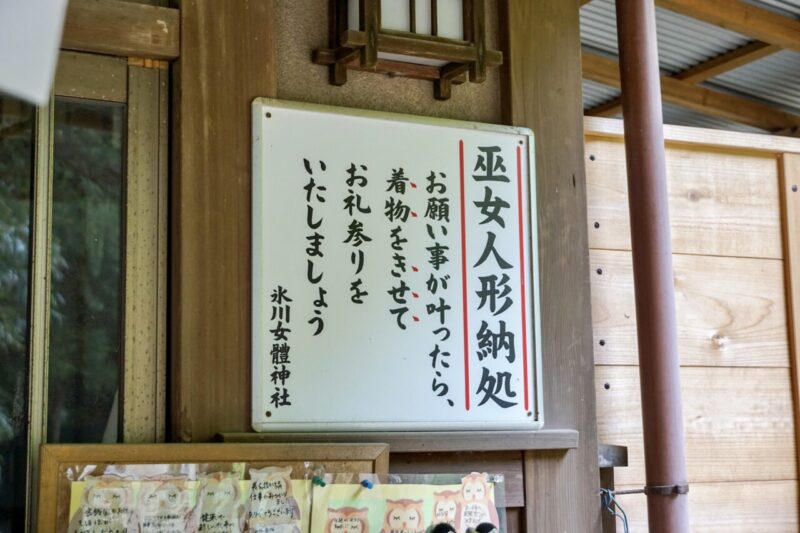

全国唯一・願い事を叶えてくれる巫女人形

当社限定の授与品として巫女人形と云うものがある。

社務所横には多くの巫女人形が置かれているので目を惹く。

社務所横には多くの巫女人形が置かれているので目を惹く。

全国で当社だけの願い事を叶えてくれる巫女人形。

毎日巫女人形に願い事を祈る。(着物は願いが叶うまで着せないこと)

毎日巫女人形に願い事を祈る。(着物は願いが叶うまで着せないこと) 願い事が成就したら巫女人形に着物(皆さんそれぞれ自作)を着せて、当社へお礼参りをして納めると云うもの。

願い事が成就したら巫女人形に着物(皆さんそれぞれ自作)を着せて、当社へお礼参りをして納めると云うもの。社務所横の巫女人形納処には数多くの巫女人形が納められている。

これだけ多くの人々の願いを叶えたのが伝わり、また願いが叶った人々が思い思いの着物を着せて納めているのが分かる。

これだけ多くの人々の願いを叶えたのが伝わり、また願いが叶った人々が思い思いの着物を着せて納めているのが分かる。

所感

現在も「三室の女体様」と親しまれている当社。

武蔵国の一之宮で氷川神社の総本社「武蔵一宮氷川神社」を男体社とした場合、それに対する女体社という位置づけとされ、氷川信仰を知る上でも重要な一社と云える。

公共機関を使うとかなり不便な立地にあるものの、現在は「武蔵一宮氷川神社」と共に「全国一の宮会」に加盟しており、一之宮巡りをされる方などの参拝も多い。

また龍神社や見沼への信仰、御神木や巫女人形など、崇敬者も多くパワースポットとしても人気を博している。

江戸時代の頃からあまり変わらぬ境内や社殿・社叢など、古き姿を伝える良い神社。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印は複数種類用意で基本的には直書きのみ。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 龍

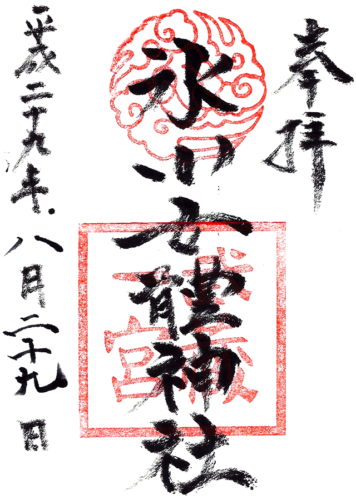

- 通常

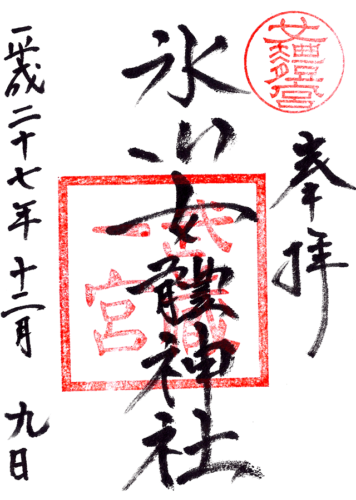

- 一之宮

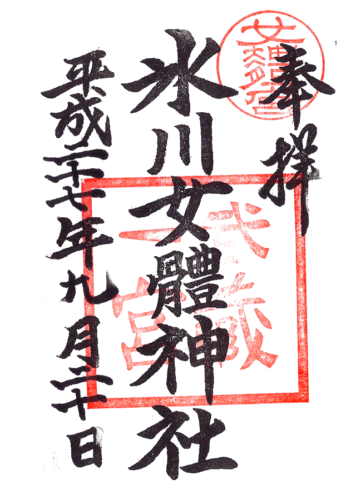

- 一之宮

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,700円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

黒に龍神社や祇園磐船龍神祭に因んだ龍がデザインされた御朱印帳。

他にピンクに桜の御朱印帳や全国一の宮専用御朱印帳も用意。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

参拝情報

参拝日:2022/05/26(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/08/29(御朱印拝受)

参拝日:2015/12/09(御朱印拝受)

参拝日:2015/09/20(御朱印拝受)

コメント