目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

元葭原総鎮守・勝運災難除の神

東京都中央区日本橋人形町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、吉原が現在の地に移る以前の元葭原(元吉原)の総鎮守。

明暦の大火で吉原が移転後は、跡地の難波町・住吉町・高砂町・新泉町の鎮守とされた。

稲荷信仰の神社で、江戸時代に中啓(末廣扇)が発見された事から「末廣神社」と称され、「勝運災難除の神」として信仰を集めた。

現在は日本橋七福神の毘沙門天も担う。

神社情報

末廣神社(すえひろじんじゃ)

御祭神:宇賀之美多麻命・武甕槌命

社格等:─

例大祭:5月22日

所在地:東京都中央区日本橋人形町2-25-20

最寄駅:人形町駅・水天宮前駅・浜町駅

公式サイト:https://suehirojinja.or.jp/

御由緒

末廣神社は、江戸時代の初期に吉原(当初葭原と称した)がこの地にあった当時(元和三年から明暦三年まで)その地主神 産土神として信仰されていました。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地の難波町・住吉町・高砂町・新和泉町の四ヶ所の氏神として信仰されていました。

社号の起源は、延宝三年社殿修復のさい年経た中啓(扇)が発見されたので氏子の人達が悦び祝って末廣の二字を冠したものです。(境内の掲示より)

歴史考察

葭原(吉原)遊郭が設置・葭原の総鎮守とされる

創建年代は不詳。

葭原(よしわら)と呼ばれていた当地の産土神として信仰を集めたお稲荷様であった。

慶長十七年(1612)、遊女屋を営む庄司甚右衛門を代表とした遊女屋が遊郭の設置を幕府に陳情。

元和三年(1617)、幕府は甚右衛門を惣名主として江戸初の遊郭「葭原」の設置を許可。

幕府が甚右衛門らに提供した土地は、現在の当地周辺から日本橋葺屋町あたり。

海岸に近く葭(よし/あし)が生い茂っていた事から「葭原」の名が付いたと云う。

一説によると「葭原(あしはら)」と称されていたが、「悪し」に通じて縁起が悪いとして「吉原」の字を充てるようになったとも云われている。

当時のこの一帯はまだ江戸の僻地で未開拓の地であった。

当地を開拓して江戸初の遊郭「葭原(吉原)」が誕生し、当社はその氏神として信仰を集めた。

明暦の大火で吉原が移転・元吉原の鎮守

明暦二年(1656)、幕府は吉原遊郭の移転を命じる。

明暦三年(1657)、「明暦の大火」が発生。

江戸の大半を焼失させた大火事で、振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、その中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が発生。

江戸城の天守閣を含む、江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に、江戸の都市改造が行われる事となった。

遊郭も焼失したため、幕府の命令通り浅草寺裏の日本堤へ移転。

当地周辺は元吉原と呼ばれ、当社は元吉原(元葭原)の総鎮守となった。

遊郭の跡地は難波町・住吉町・高砂町・新泉町といった町屋になり、当社は4ヶ町の氏神として信仰を集めたと云う。

社殿修復時に中啓(末廣扇)が見つかり末廣神社と称する

延宝三年(1675)、社殿を修復した際、本殿より古い中啓が発見される。

扇の一種で、折り畳んだ時に銀杏の葉のように扇の上端が広がる扇。

「啓」とは「啓く」(開く)と云う意味で、折り畳んでいながら上端が「中ば(半ば)啓く(開く)」事から中啓と名付けられた。

先が広がっている事から別名「末広(末廣)」とも云う。

中啓(別名:末廣扇)が見つかった事に因み「末廣神社」に改称。

以後、縁起の良い社号のお稲荷様として、勝運を授け災難を除ける神様として信仰を集めた。

以後、縁起の良い社号のお稲荷様として、勝運を授け災難を除ける神様として信仰を集めた。

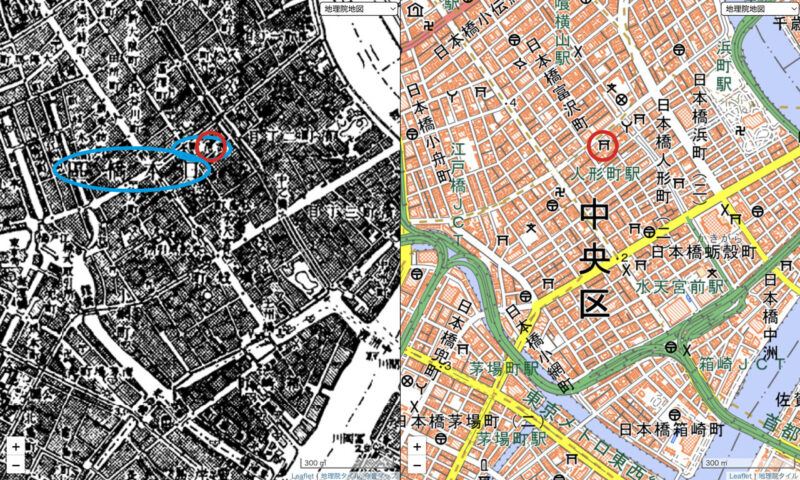

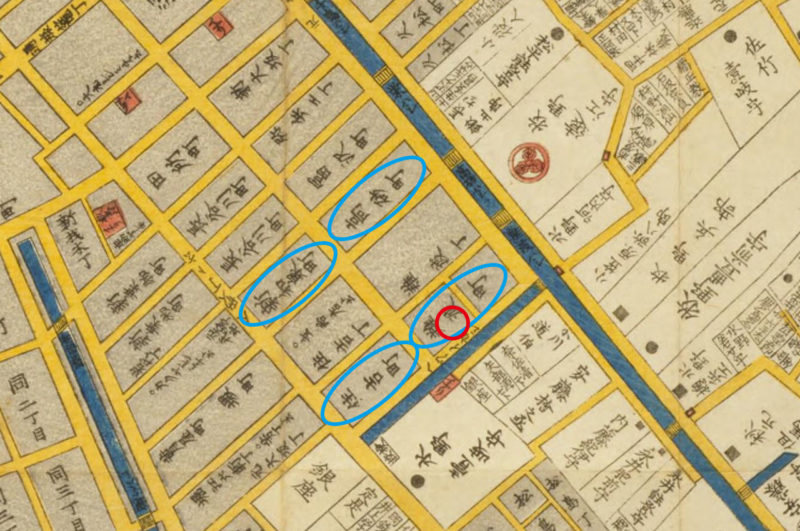

江戸切絵図から見る元吉原周辺

江戸時代の当社や小網町については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

こちらは江戸後期の日本橋や人形町周辺の切絵図。

当地周辺は中央右あたりに描かれている。

当社の鎮座地に神社が記されてはいないものの、現在の鎮座地は赤円あたりにあたる。

青円で囲った箇所に、難波町・住吉町・高砂町・新和泉町と4つの町名が記されている。

これがかつての葭原であり、吉原遊廓移転後は元吉原とも呼ばれた区域。

当社はこれら4ヶ町の鎮守として崇敬を集めた。

明治以降の歩み・震災後の遷座と戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治十一年(1878)、郡区町村編制法施行によって日本橋区を設置。

当地は日本橋区浪花町(現在の日本橋人形町)となる。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

今はない浪花町の文字も見る事ができる。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生し当社も被災。

昭和二年(1927)、震災後の区画整理のため浪花町3番地から現在地へ換地され遷座。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿や社務所などを焼失。

昭和二十二年(1947)、社殿を再建。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は日本橋七福神の毘沙門天も担っている。

境内案内

日本橋人形町の路地に面した小さな神社

最寄駅の人形町駅から徒歩すぐの距離で日本橋人形町の路地に鎮座。

商店が立ち並ぶ人形町の路地にひっそりと佇む。

商店が立ち並ぶ人形町の路地にひっそりと佇む。

路地に面して鳥居があり昭和三十年(1955)に奉納されたもの。

路地に面して鳥居があり昭和三十年(1955)に奉納されたもの。

戦後の再建に際して鳥居も再建された。

戦後の再建に際して鳥居も再建された。

社頭には「元吉原総鎮守 末廣神社」と記された提灯も掛かる。

社頭には「元吉原総鎮守 末廣神社」と記された提灯も掛かる。

人形町(旧浪花町)の歴史を伝える玉垣

境内を玉垣が取り囲む。

老舗の洋食屋「芳味亭」や、すき焼きしゃぶしゃぶの「人形町今半」の文字も。

老舗の洋食屋「芳味亭」や、すき焼きしゃぶしゃぶの「人形町今半」の文字も。

裏手には「浪速ラジオ」の文字。

かつて当地は浪花町/難波町(なにわちょう)と呼ばれていた事を偲ぶ。

かつて当地は浪花町/難波町(なにわちょう)と呼ばれていた事を偲ぶ。

手水舎・端正な表情の狛犬

鳥居を潜ると細い参道で、すぐ左手に手水舎。

水が流れ身を清める事ができる。

水が流れ身を清める事ができる。

参道途中に一対の狛犬。

やや小ぶりながら端正な表情とスリムな体躯が特徴的。

やや小ぶりながら端正な表情とスリムな体躯が特徴的。

一見すると古い狛犬に見えるが、昭和二十一年(1946)奉納と戦後まもなくのもの。

一見すると古い狛犬に見えるが、昭和二十一年(1946)奉納と戦後まもなくのもの。

戦後に再建された総檜造りの社殿

参道の正面に社殿。

関東大震災後の区画整理のため昭和二年(1927)に現在地へ移された当社。

関東大震災後の区画整理のため昭和二年(1927)に現在地へ移された当社。

その後、昭和二十年(1945)の東京大空襲によって社殿が焼失。

その後、昭和二十年(1945)の東京大空襲によって社殿が焼失。

昭和二十二年(1947)に再建された総檜造りの社殿で、社地が狭いこともありかなりコンパクトな造り。

昭和二十二年(1947)に再建された総檜造りの社殿で、社地が狭いこともありかなりコンパクトな造り。

女性と子供の守り神・養母世稲荷

参道途中左手には小祠。

小さな神狐像と鳥居が設けられた一画。

小さな神狐像と鳥居が設けられた一画。

この小さな祠が養母世稲荷で女性と子供の守り神とされる。

この小さな祠が養母世稲荷で女性と子供の守り神とされる。

江戸時代に高砂町(現・日本橋富沢町南部)に徳の高い女性がいた。

その女性は助産婦をしながら生計を立て、働く女性のために子供を預かり、親から見捨てられた孤児を引き取り、食事を与え学問も教え自分の子供のように育てた。

感銘を受けた近隣の武家・庄屋・商売人の援助を受けながら奢ることなく多くの女性と子供を助け続けた。

その女性が亡くなった後、人々はその生き様を称えて稲荷社を建立。

名前を「養母世稲荷」として崇め奉り町の有志で脈々と護ってきた。

維持が困難となったため、祭礼を古くより務めていた当社の遷され、女性と子供の守り神として信仰されている。

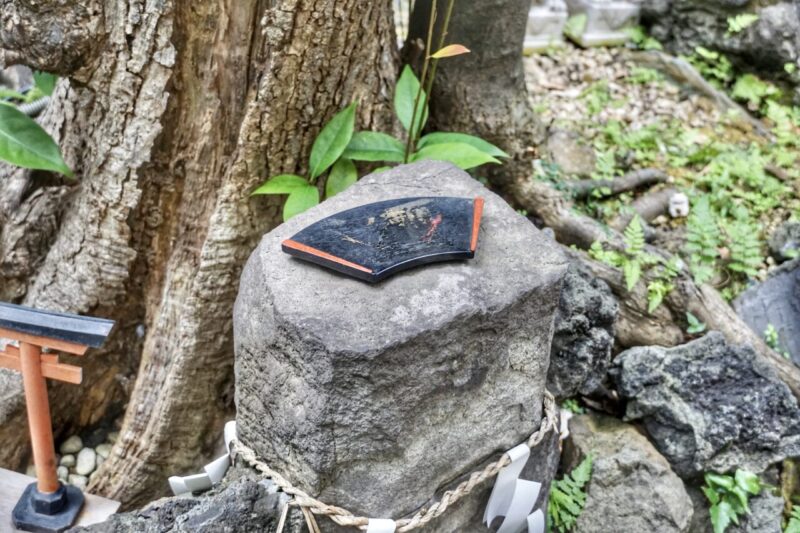

満願成就の末廣徳の石

その隣に末廣徳の石。

満願成就の御神徳。

満願成就の御神徳。

石の上には扇型のお盆。

石の上には扇型のお盆。

使い方は以下の通り。

使い方は以下の通り。

・お盆の上に財(金銭)を置きます

・手を合わせて「いや、すえひろがり」と心で唱えます

・財を持ち帰ります

その財を使えば徳運が広がります

その財を持てば徳運が貯まります

その右手に町火消・いろは四十八組「は組」の石碑。

手前には小さな狛犬。

手前には小さな狛犬。

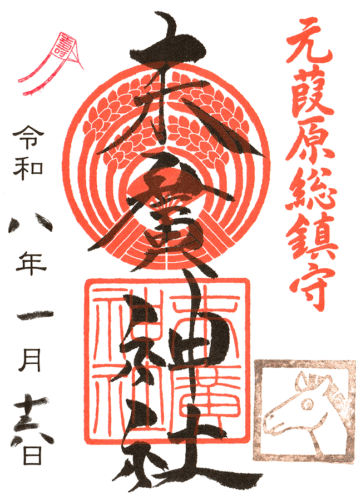

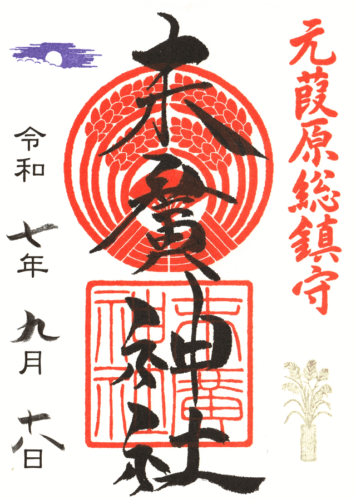

御朱印・日本橋七福神の毘沙門天

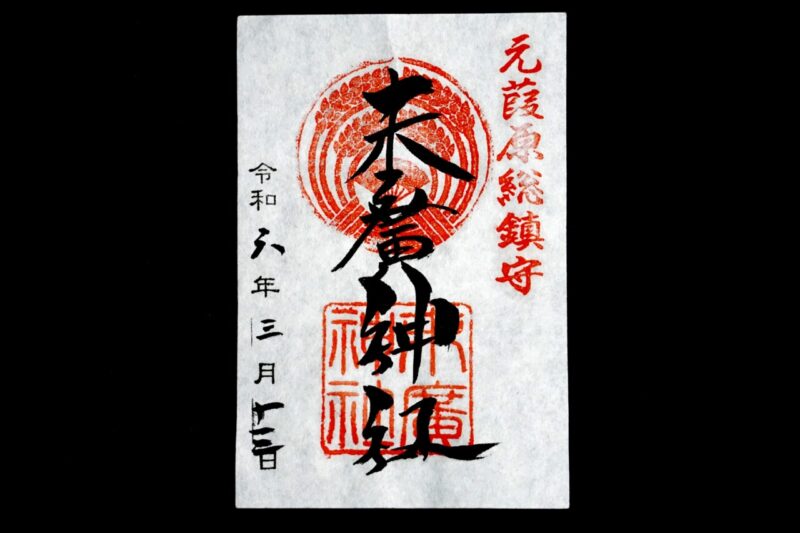

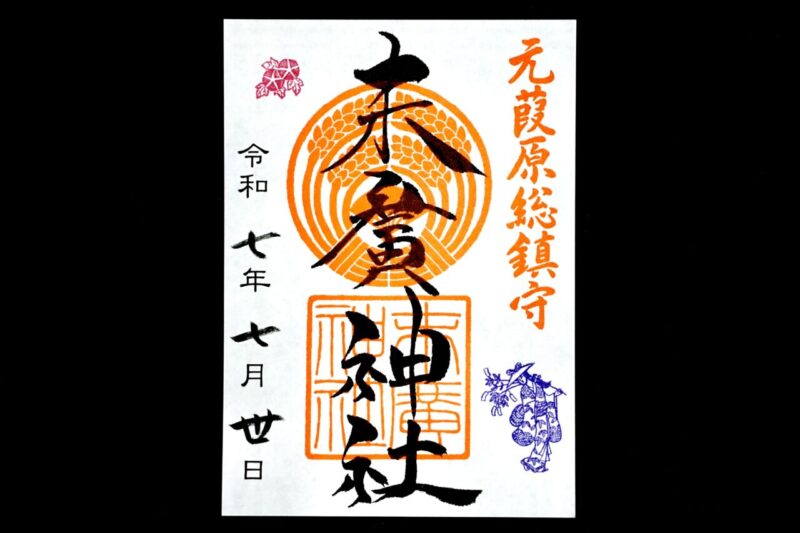

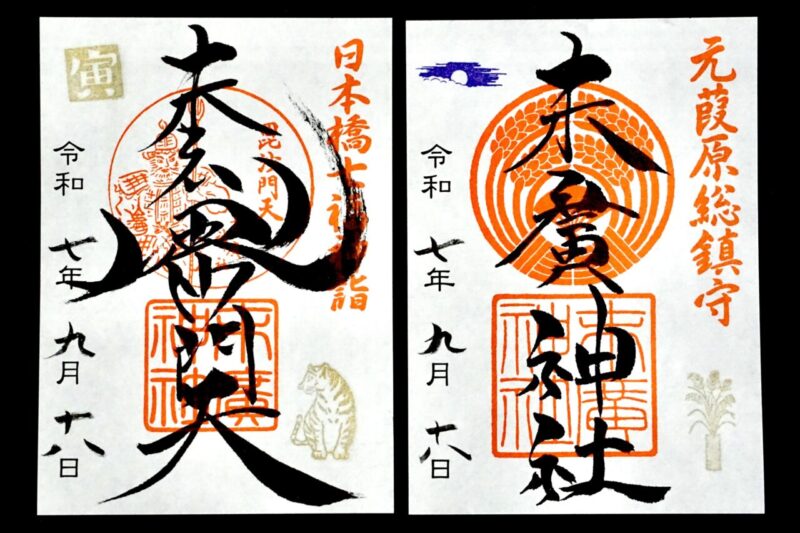

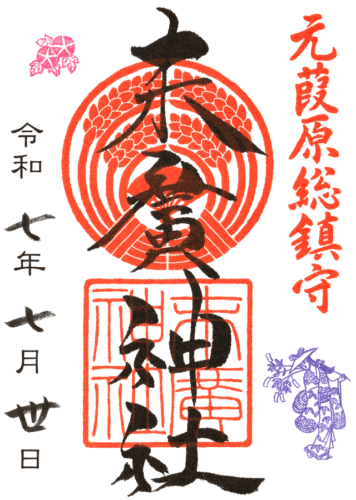

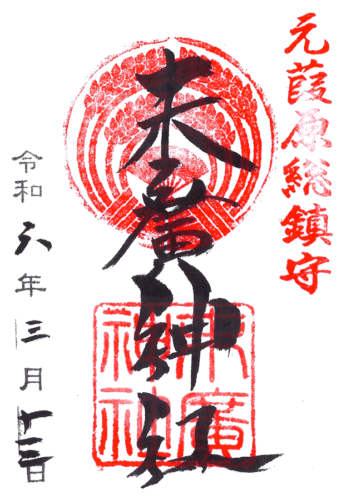

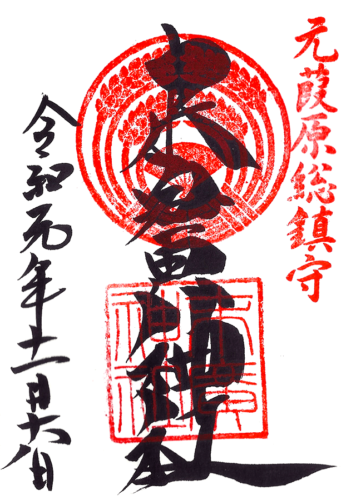

御朱印は上に社紋の丸に稲と扇(末廣)、下に「末廣神社」の印。

「元葭原総鎮守」の印も押印される。

「元葭原総鎮守」の印も押印される。

こちらは2025年7月に頂いた御朱印で現在は月替りでスタンプが追加される。

こちらは2025年7月に頂いた御朱印で現在は月替りでスタンプが追加される。

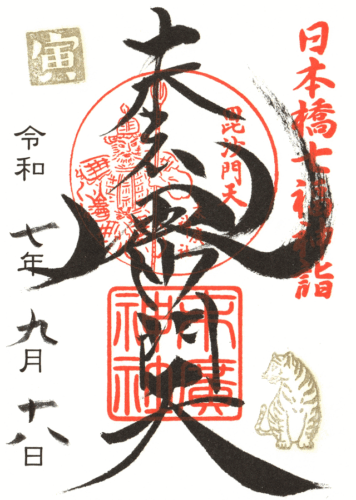

毘沙門天の御縁日・寅の日詣

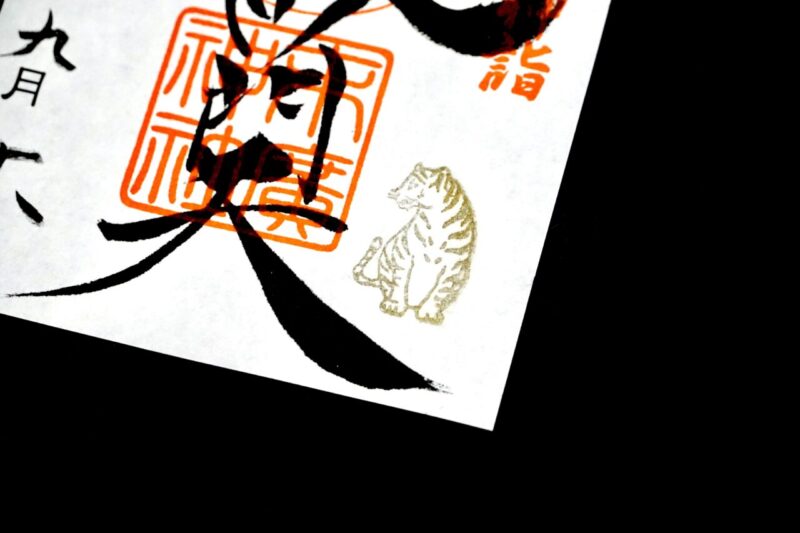

毘沙門天のお使いが虎とされる縁から寅の日のは特別な御朱印も。

毘沙門天の御朱印に寅の金印が押印される。

毘沙門天の御朱印に寅の金印が押印される。

当社では寅の日詣を推奨している。

当社では寅の日詣を推奨している。

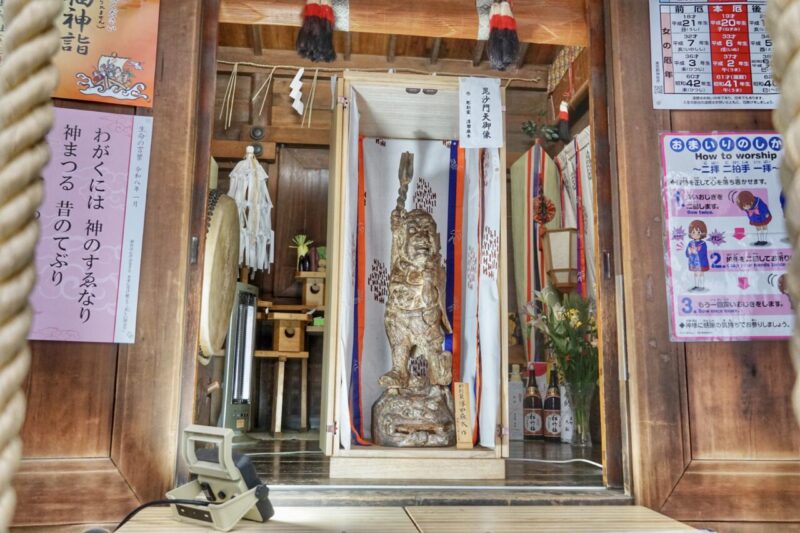

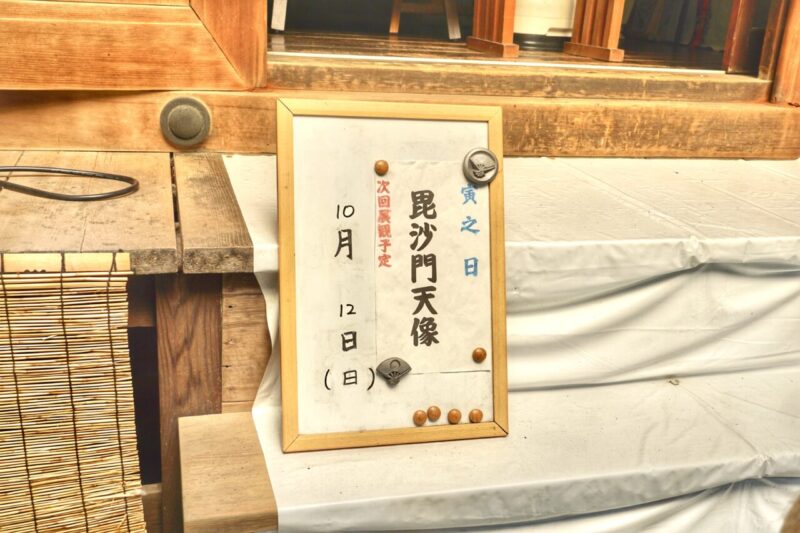

寅の日には毘沙門天像が公開されることも。

こちらは2026年1月の二の寅で公開されていた毘沙門天像。

こちらは2026年1月の二の寅で公開されていた毘沙門天像。

かなり個性的な造形。

かなり個性的な造形。

虎の掛け軸も公開されていることも。

虎の掛け軸も公開されていることも。

寅の日に毎回公開される訳ではないようなので公式Instagramを要確認。

寅の日に毎回公開される訳ではないようなので公式Instagramを要確認。

所感

元葭原(元吉原)の総鎮守として崇敬を集めた当社。

古くから鎮座していたお稲荷様で、江戸初の遊郭「葭原(吉原)」が設置される際に一帯の総鎮守とされた歴史を持つ。

その後、遊郭が新吉原に移転した後は、当地は元吉原と称され跡地の鎮守を担った。

跡地は難波町・住吉町・高砂町・新和泉町と称され、当社は難波町(浪花町)の一画に鎮座し、当社の境内では今もそうした古い地名の名残を玉垣などに僅かに残す。

「末廣」の社号は縁起が良いもので、現在は「勝運災難除の神」として崇敬を集めている。

日本橋人形町のとても小さな神社であるが、歴史や信仰が詰まった良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※「末廣神社」「日本橋七福神・毘沙門天」の2種類の御朱印あり。

- 2026年1月

- 2025年9月

- 毘沙門天/寅の日

- 2025年7月

- 通常

- 通常

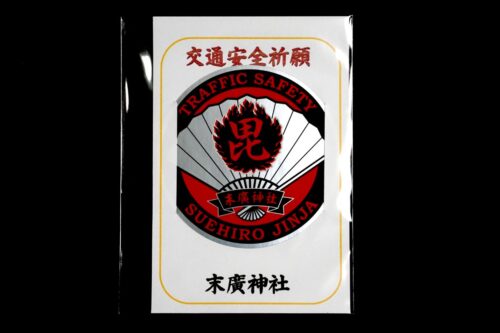

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2026/01/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/09/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/07/30(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/03/13(御朱印拝受)

参拝日:2019/11/18(御朱印拝受)

コメント