目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

都内屈指の境内・文化人に愛された根津権現

東京都文京区根津に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、郷社の後に府社。

現在は東京十社のうちの一社。

古くは「根津権現」と称され、現在もその呼称を使用される方も多い。

森鴎外や夏目漱石などの文豪や落語家など数々の著名人にも愛され、その作品や噺などにも「根津権現」として登場するなど、文化人に愛された神社。

国の重要文化財である社殿・楼門・唐門など都内屈指の美しい境内や、春の「つつじまつり」で知られる。

神社情報

根津神社(ねづじんじゃ)

根津権現(ねづごんげん)

御祭神:須佐之男命・大山咋命・誉田別命

相殿神:大国主命・菅原道真公

社格等:准勅祭社・府社

例大祭:9月21日

所在地:東京都文京区根津1-28-9

最寄駅:根津駅・千駄木駅・東大前駅

公式サイト:https://www.nedujinja.or.jp/

御由緒

当神社は今から千九百余年の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間には太田道灌が社殿を奉建している。

江戸時代五代将軍徳川綱吉は世継が定まった際に現在の社殿を奉建、千駄木の旧社地より御遷座した。

明治維新には、明治天皇御東幸にあたり勅使を遣わされ、国家安泰の御祈願を修められる等、古来御神威高い名社である。

「根津権現」は当社の古称。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

日本武尊が千駄木に創建の伝承

社伝によると、1900年余前に日本武尊によって千駄木に創建したと云う。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

東征によって関東には日本武尊の伝承が残る地が多い。

創建当時は現在よりも北西の千駄木から駒込に近い位置に鎮座していたと推測されている。

太田道灌による社殿造営

文明年間(1469年-1486年)、太田道灌により社殿が造営。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

万治年間(1658年-1661年)、千駄木の地が太田氏の屋敷地となったため少し東へ遷座。

その後、さらに東の団子坂上(現・文京区千駄木2)に遷座している。

六代将軍・徳川家宣の生誕地に遷座

宝永元年(1704)、五代将軍・徳川綱吉が徳川綱豊(後の家宣)を跡継ぎに定める。

将軍世嗣となった綱豊は、綱吉の養子となり家宣と改名し江戸城西の丸に入城。

江戸幕府第六代将軍。

初名は綱豊(つなとよ)。

五代将軍・徳川綱吉(つなよし)の兄である甲府藩主・徳川綱重(つなしげ)の長男で、三代将軍・徳川家光の孫。

宝永二年(1705)、当社が家宣の産土神であった事から、家宣の江戸屋敷(旧甲府藩邸)を当社に寄進して、徳川綱吉の命によって社殿など境内造営の普請を開始。

家宣の父・徳川綱重は甲府城を与えられ甲府藩主となったが、甲府藩へ赴いた事はなく、日頃から江戸屋敷(現在の当社鎮座地)で生活。

寛文二年(1662)、江戸屋敷にて長男・綱豊(つなとよ)が誕生。

これが後の六代将軍・徳川家宣(とくがわいえのぶ)で、当地は家宣の生誕地という事になり、根津や千駄木を鎮守していた当社は産土神という事になる。

現在も当社の境内には家宣生誕地として「徳川家宣胞衣塚(えなづか)」が残る。

これは家宣の胞衣を埋めたと伝えられる塚。

これは家宣の胞衣を埋めたと伝えられる塚。

天下普請による社殿造営・徳川将軍家からの庇護

宝永三年(1706)、天下普請によって社殿を造営。

本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・楼門・透塀が整備されこれらがすべて現存している。

本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・楼門・透塀が整備されこれらがすべて現存している。

江戸幕府が全国の諸大名に命令し行わせた土木工事。

江戸城など城郭普請が知られるが、当社も天下普請の対象であった。

同年、当社は現在地への遷座と共に500石もの朱印地を賜った。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

正徳四年(1714)、家宣の命により山王祭・神田祭と同格の天下祭が執り行われている。

この時奉納された三基の神輿が現存し、現在も例祭になると神輿渡御が行われる。

以後、幕府により庇護され大いに崇敬を集めた。

見事な境内は江戸町民にも愛され「根津権現」と呼ばれた。

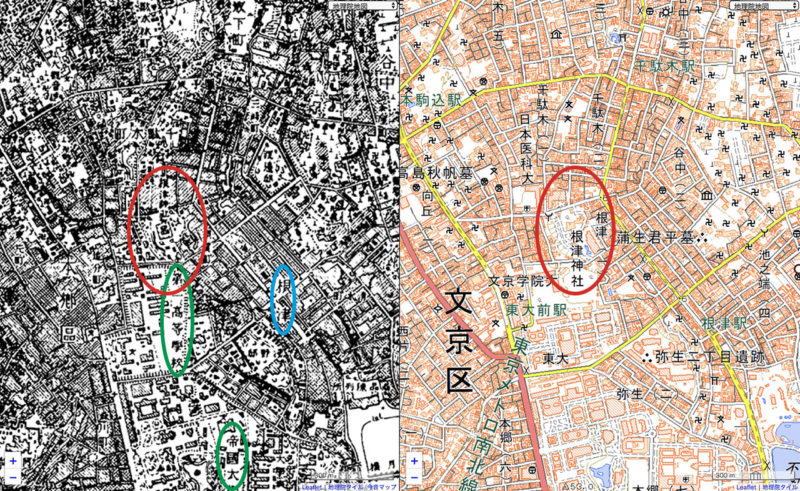

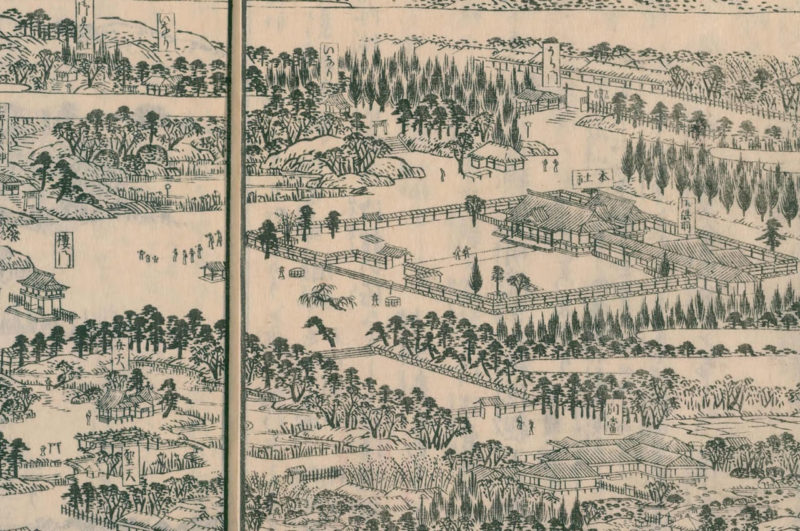

江戸切絵図から見る当社・門前町には遊郭も

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の本郷周辺の切絵図。

当社は図の右下に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「根津権現」として記されている。

別当寺「昌仙院」も同じ境内に記されている。

別当寺と共に神仏習合の中で崇敬を集めた。

「根津門前町」とあるように、当社を中心に門前町が開かれていて大いに賑わった。

根津門前町と呼ばれた当社の門前町には、多くの岡場所(幕府非公認の遊郭)があった。

これらは天下普請で当社の境内整備をするために、多くの職人が集まったため、それを相手するための酒屋、そして私娼が集まった事が原因と見られている。

その後、天保の改革によって禁止され、新吉原に移されたものの、実際の営業は続いていたため、幕末に正式な遊郭として許可される事となった。

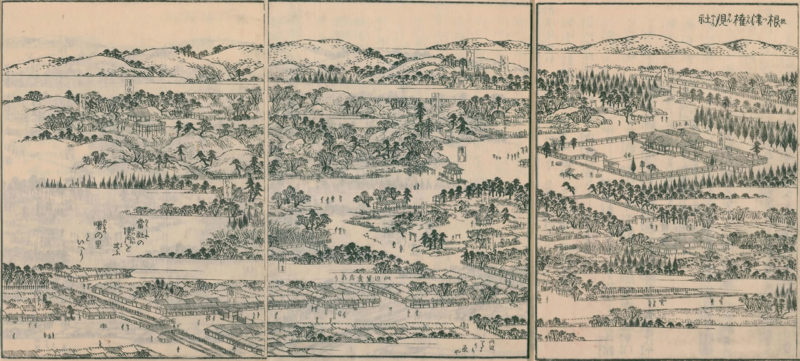

江戸名所図会に描かれた当社・曙の里と称される

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「根津権現社」として3ページに渡り描かれている。

大変広大な社地を有していた事が分かり、実に見事な境内であった。

美しい境内、更に境内には料理茶屋が並んだ。

江戸庶民から「曙の里」と呼ばれ、遊観の地として愛された。

左手の楼門から唐門・透塀・社殿といずれも現存しているもの。

配置も変わらず当時の姿を現在に残している貴重な神社なのが分かる。

境内社などは現在よりも多かった事が窺える。

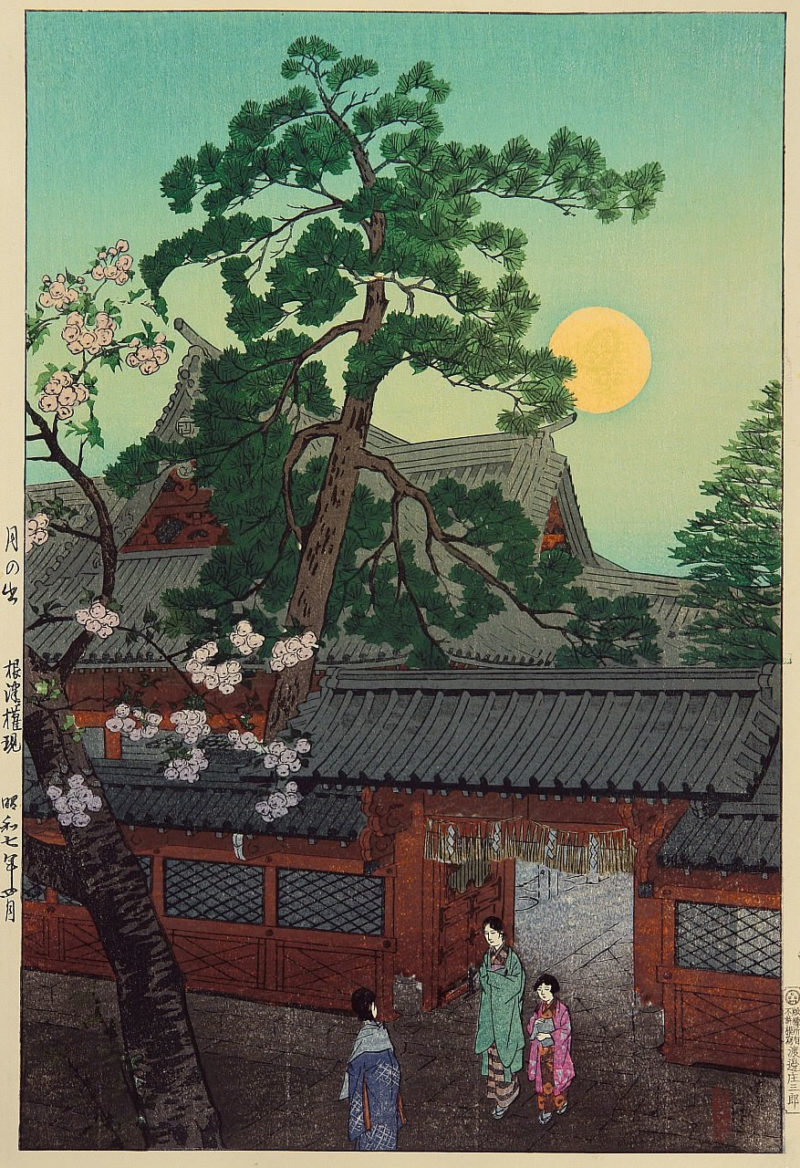

浮世絵に描かれた根津権現

江戸の遊観の地として庶民からも親しまれた当社は、浮世絵の題材としても数多く取り上げられている。

雪景色と当社の透塀が描かれている。

現在の境内も見事であるが、当時は鬱蒼と木々が生い茂った境内だった事が窺える。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などで代表される歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

現存する楼門を描いている。

秋の姿を描いているので、奥の赤は紅葉によるものであろう。

現在のつつじ苑の位置になり、現在は春につつじが咲き誇り見事な景色を見せるが、明治の頃は秋にも美しい一画だった事が窺える。

月岡芳年、豊原国周と共に明治浮世絵界の三傑の一人に数えられる浮世絵師。

「最後の浮世絵師」「明治の広重」と評された。

こちらは4月の様子を描いている。

西門と桜、そして月を描いた一枚。

いずれの建造物も現存していて、現在もこうした景色を望む事ができる。

大正時代から昭和時代にかけての浮世絵師。

こうした浮世絵からも当社が江戸庶民、さらには明治以降の東京の人々に愛され「根津権現」と呼ばれ続けていた事が窺える。

明治以降の歩み・准勅祭社に指定された一社

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、准勅祭社に列する。

同年、「根津神社」に改称。

同年、「根津神社」に改称。

明治元年(1868)、東京近郊の主だった神社を准勅祭社と定た。

明治天皇が、東京の鎮護と万民の安泰を祈る神社と制定した事による。

これが後に「東京十社」へと繋がっていく。

明治三年(1870)、准勅祭社が廃止。

明治五年(1872)、郷社に列した。(後に府社に昇格)

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

根津・千駄木・谷中といったいわゆる谷根千の地名を見る事もできる。

当社の南にあるのが第一高等学校(通称・旧制一高)で、現在の東京大学教養学部、千葉大学医学部、同薬学部の前身となった。

更にその南には帝国大学(現・東京大学)。

大正三年(1914)、府社に昇格。

当時の社殿の様子を見る事ができる。

現存する社殿としてほぼ変わる事がない見事な社殿。

昭和六年(1931)、本殿・幣殿・拝殿・唐門が国宝(現在の重要文化財)に指定。

現在も当時の記念看板が残る。

現在も当時の記念看板が残る。

戦後に境内整備も進み現在に至る。

当社の建築物の多くは、江戸時代から現存しており、大変貴重な境内となっている。

境内案内

谷根千と称される根津に鎮座・美しい境内

最寄駅の根津駅からは徒歩数分で、根津神社入口の交差点を左折すると店が並ぶ参道。

現在は谷中・根津・千駄木で「谷根千」と称される人気エリア。

当社への入口は表参道口・北口・西口の3つで、南向きが表参道。

社号碑には「元准勅祭」の文字が記され、准勅祭社だった歴史を伝える。

社号碑には「元准勅祭」の文字が記され、准勅祭社だった歴史を伝える。

鳥居は朱色の大鳥居。

鳥居は朱色の大鳥居。

平成八年(1996)に建て替えが行われた。

平成八年(1996)に建て替えが行われた。

大鳥居を潜ると広い参道。

正面につつじまつりで有名なつつじ苑が見えてくる。(詳しくは後述)

正面につつじまつりで有名なつつじ苑が見えてくる。(詳しくは後述)

入り口は他に北側、根津裏門坂に面して2つ。

朱色の鳥居が北口鳥居で、石鳥居が西口鳥居。

朱色の鳥居が北口鳥居で、石鳥居が西口鳥居。

つつじまつりや例祭時などはこちら側に多くの露店が出る。(露店の画像は2019年つつじまつりの様子)

つつじまつりや例祭時などはこちら側に多くの露店が出る。(露店の画像は2019年つつじまつりの様子)

美しい神橋・重要文化財の楼門

表参道を進むと、正面に立派な楼門が見えてくる。

参道途中に神橋。

参道途中に神橋。

神池からつつじ苑側に流れる小川に架かる橋。

神池からつつじ苑側に流れる小川に架かる橋。

神橋と楼門の組み合わせが美しい。

神橋と楼門の組み合わせが美しい。

神橋を渡った先に見事な楼門。

社殿と共に徳川将軍家による天下普請で宝永(1706)に造営。

社殿と共に徳川将軍家による天下普請で宝永(1706)に造営。

当時の楼門が現存していて、関東大震災や東京大空襲があった都内では大変貴重な姿。

当時の楼門が現存していて、関東大震災や東京大空襲があった都内では大変貴重な姿。

重厚で存在感のある楼門は浮世絵の題材にもなったもの。

重厚で存在感のある楼門は浮世絵の題材にもなったもの。

状態もよく維持されていて、江戸時代当時の姿を残す。

状態もよく維持されていて、江戸時代当時の姿を残す。

国の重要文化財に指定。

国の重要文化財に指定。

江戸時代から変わらぬ景色を見る事ができる。

江戸時代から変わらぬ景色を見る事ができる。

楼門を潜った先、左手に手水舎。

水盤には卍の文字。

水盤には卍の文字。

江戸時代の建築物を数多く残す当社には、神仏習合時代の名残である卍マークを数多く見る事ができる。

江戸時代の建築物を数多く残す当社には、神仏習合時代の名残である卍マークを数多く見る事ができる。

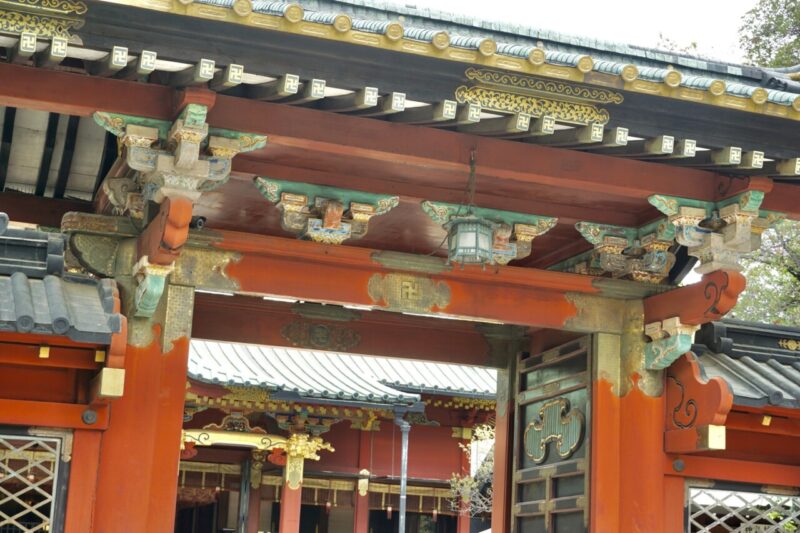

重要文化財の唐門・西門・透塀

社殿の手前にあるのが唐門。

唐門も宝永(1706)に造営されたものが現存。

唐門も宝永(1706)に造営されたものが現存。

朱色を貴重に美しい唐門。

朱色を貴重に美しい唐門。

いたるところに卍マーク。

いたるところに卍マーク。

社殿を囲む透塀も当時のものが現存。

社殿を囲む透塀も当時のものが現存。

同じく西門も当時のものとなっている。

同じく西門も当時のものとなっている。

徳川綱吉によって造営された美しい社殿(重要文化財)

楼門を潜ると正面に実に見事な社殿が立つ。

宝永(1706)に五代将軍・徳川綱吉によって造営された社殿。

宝永(1706)に五代将軍・徳川綱吉によって造営された社殿。

天下普請と呼ばれ徳川将軍家が諸大名に命じて造営。

天下普請と呼ばれ徳川将軍家が諸大名に命じて造営。

総漆塗りの権現造で江戸の神社建築としては最大の規模。

総漆塗りの権現造で江戸の神社建築としては最大の規模。

拝殿には実に美しい彫刻や極彩色が施され、徳川将軍家の威信が伝わる。

拝殿には実に美しい彫刻や極彩色が施され、徳川将軍家の威信が伝わる。

拝殿・幣殿・本殿共に国の重要文化財に指定。

拝殿・幣殿・本殿共に国の重要文化財に指定。

神仏習合の歴史をそのまま伝える社殿であり、やはり社殿にも至る所に「卍」が残っている。

神仏習合の歴史をそのまま伝える社殿であり、やはり社殿にも至る所に「卍」が残っている。

仏教で用いられる吉祥の印。

現在の日本では仏教を象徴する記号としてよく知られる。

境内社「乙女稲荷神社」の方角からは社殿の全景を望む事も可能。

本殿・幣殿・拝殿による権現造となっている。

本殿・幣殿・拝殿による権現造となっている。

重要文化財の青銅灯籠・凛々しい狛犬

拝殿前には一対の青銅灯籠。

伊勢国津藩の第五代藩主・藤堂高敏による奉納。

伊勢国津藩の第五代藩主・藤堂高敏による奉納。

こちらも国の重要文化財に指定。

こちらも国の重要文化財に指定。

拝殿前には一対の狛犬。

大正元年(1912)奉納の狛犬。

大正元年(1912)奉納の狛犬。

立派な体躯で石工は井亀泉。

立派な体躯で石工は井亀泉。

千本鳥居が美しい乙女稲荷は人気の撮影スポット

社殿の左手には境内社の乙女稲荷神社。

いくつか参道があるが、特に人気なのがつつじ苑側の参道。

いくつか参道があるが、特に人気なのがつつじ苑側の参道。

稲荷信仰らしい奉納鳥居が連なる参道で、千本鳥居と称され撮影スポットとしても人気。

稲荷信仰らしい奉納鳥居が連なる参道で、千本鳥居と称され撮影スポットとしても人気。

鳥居の奉納は常に受け付けており、1基10万円の奉納で設置可能。

鳥居の奉納は常に受け付けており、1基10万円の奉納で設置可能。

今も数多くの奉納が続いている。

今も数多くの奉納が続いている。

当社を代表する美しい景色。

当社を代表する美しい景色。

引きで見ても美しい。

引きで見ても美しい。

この千本鳥居の途中に徳川家宣胞衣塚(えなづか)。

六代将軍・徳川家宣の生誕地であるため、家宣の胞衣(えな)が納められた塚。

六代将軍・徳川家宣の生誕地であるため、家宣の胞衣(えな)が納められた塚。

乙女稲荷神社へは社殿左手の鳥居からも向かう事ができる。

朱色の鳥居。

朱色の鳥居。

大鳥居。

大鳥居。

乙女稲荷神社はやや高台に鎮座。

乙女稲荷側から社殿側を見ると社殿の全景を窺う事ができる。

乙女稲荷側から社殿側を見ると社殿の全景を窺う事ができる。

前には小川が流れ趣のある境内として人気スポット。

前には小川が流れ趣のある境内として人気スポット。

古くは穴稲荷と呼ばれ祀られており、現在の社殿は昭和三十一年(1956)に奉建された。

古くは穴稲荷と呼ばれ祀られており、現在の社殿は昭和三十一年(1956)に奉建された。

重要文化財の社殿などを有するだけでなく、こうして美しい境内社も有しているのが当社の特徴。

重要文化財の社殿などを有するだけでなく、こうして美しい境内社も有しているのが当社の特徴。

庚申塔・塞の大神碑・駒込稲荷

乙女稲荷神社の先にも千本鳥居が僅かに続く。

途中には神狐像などの奉納物も。

途中には神狐像などの奉納物も。

この奉納鳥居を抜けると左手に庚申塔。

六基の庚申塔が集められた一画。

六基の庚申塔が集められた一画。

最も古いのが寛永九年(1632)建立で文京区内では最古。

最も古いのが寛永九年(1632)建立で文京区内では最古。

前には力石も置かれている。

前には力石も置かれている。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

その右手には塞大神碑。

古くは通称・駒込の追分にあったもので、明治六年(1873)に建立されたものが、当社に移された。

古くは通称・駒込の追分にあったもので、明治六年(1873)に建立されたものが、当社に移された。

村や部落の境にあって、他から侵入するものを防ぐ神。

道祖神(どうそじん)も同じ神とされる。

更に幾つか鳥居がある参道。

奥に向かうと駒込稲荷神社。

奥に向かうと駒込稲荷神社。

もとは当地に屋敷を構えていた徳川綱豊(後の家宣)の父・綱重の頃から江戸屋敷(旧甲府藩邸)にあった邸内社。

もとは当地に屋敷を構えていた徳川綱豊(後の家宣)の父・綱重の頃から江戸屋敷(旧甲府藩邸)にあった邸内社。

寛文元年(1661)に屋敷の守り神として祀られた。

寛文元年(1661)に屋敷の守り神として祀られた。

狐塚が設置。

狐塚が設置。

古くから崇敬の篤いお稲荷様。

古くから崇敬の篤いお稲荷様。

手水舎の屋根には三葉葵の紋が残っている。

手水舎の屋根には三葉葵の紋が残っている。

かつて駒込稲荷神社の手前には天保十一年(1840)建立の石鳥居が残っていたのだが、東日本大震災によって倒壊してしまい現存していない。

かつて駒込稲荷神社の手前には天保十一年(1840)建立の石鳥居が残っていたのだが、東日本大震災によって倒壊してしまい現存していない。

4月-5月上旬が見頃のつつじ苑・文京つつじまつり

当社の境内で名勝とも云えるのが「つつじ苑」。

つつじ苑はかつて「つつじヶ岡」と呼ばれた一画で、当地が徳川綱重の江戸屋敷であった時代、綱重が庭につつじを植えたことに始まる。

つつじ苑はかつて「つつじヶ岡」と呼ばれた一画で、当地が徳川綱重の江戸屋敷であった時代、綱重が庭につつじを植えたことに始まる。

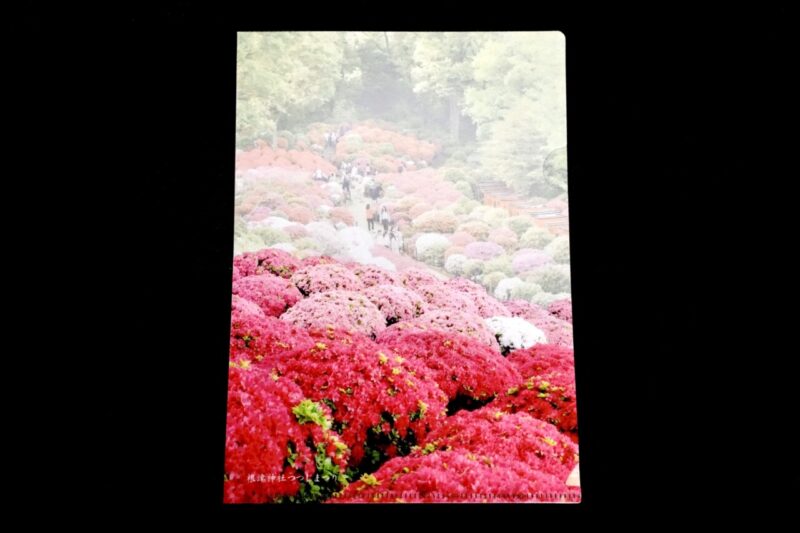

つつじの季節になると「つつじまつり」が開催。(画像は2024年つつじまつりの様子)

文京区の名勝として今も親しまれ、大勢の人々で賑わう。

文京区の名勝として今も親しまれ、大勢の人々で賑わう。

4月1日-4月30日 9:30-17:30開苑

入苑寄進料:500円

2025年は2024年同様に見頃が少し遅めに。

つつじまつり開催初日は全く咲いていなかったが4月中旬には早咲き・中咲きが見頃に。

つつじまつり開催初日は全く咲いていなかったが4月中旬には早咲き・中咲きが見頃に。

色とりどりのつつじ。

色とりどりのつつじ。

遅咲きのつつじも多数あるので長く楽しめる予定。

遅咲きのつつじも多数あるので長く楽しめる予定。

過去には2021年や2023年は見頃が早く4月上旬に既に見頃に。

例年だと4月下旬に見頃を迎える事が多い。

例年だと4月下旬に見頃を迎える事が多い。

赤を中心に色鮮やかなつつじ。

赤を中心に色鮮やかなつつじ。

約2,000坪のつつじ苑には、約100種3000株のつつじが咲き競う。

約2,000坪のつつじ苑には、約100種3000株のつつじが咲き競う。

つつじと千本鳥居の競演も美しく、つつじ苑に入苑しないと見れない景色。

つつじと千本鳥居の競演も美しく、つつじ苑に入苑しないと見れない景色。

つつじまつり開催期間中はつつじ苑にも入って楽しみたい。

つつじまつり開催期間中はつつじ苑にも入って楽しみたい。

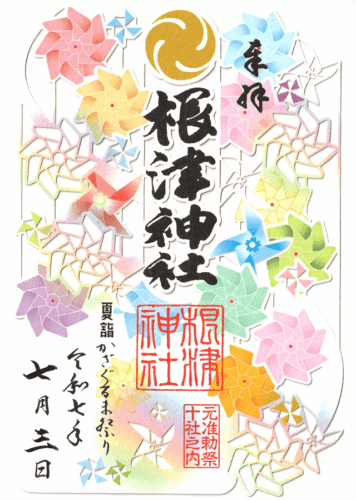

7月-8月開催・夏詣かざぐるま祭り

2024年より夏詣に参画する形で7月-8月にかけて「かざぐるま祭り」を開催。

風が穢れを祓い、物事が良い方に回りますように。

風が穢れを祓い、物事が良い方に回りますように。

境内社の駒込稲荷神社の近くに多くの風車。

境内社の駒込稲荷神社の近くに多くの風車。

風が吹くとくるくると勢いよく回る。

風が吹くとくるくると勢いよく回る。

2025年7月からも引き続き開催。

2025年7月からも引き続き開催。

同期間中は授与所前で願掛けかざぐるまを頒布。

初穂料は200円。

初穂料は200円。

好きなカラーの風車を頂く。

好きなカラーの風車を頂く。

駒込稲荷神社の社殿前に奉納台を設置。

駒込稲荷神社の社殿前に奉納台を設置。

かざぐるまに3回息を吹きかけて願掛けをして奉納する形。

かざぐるまに3回息を吹きかけて願掛けをして奉納する形。

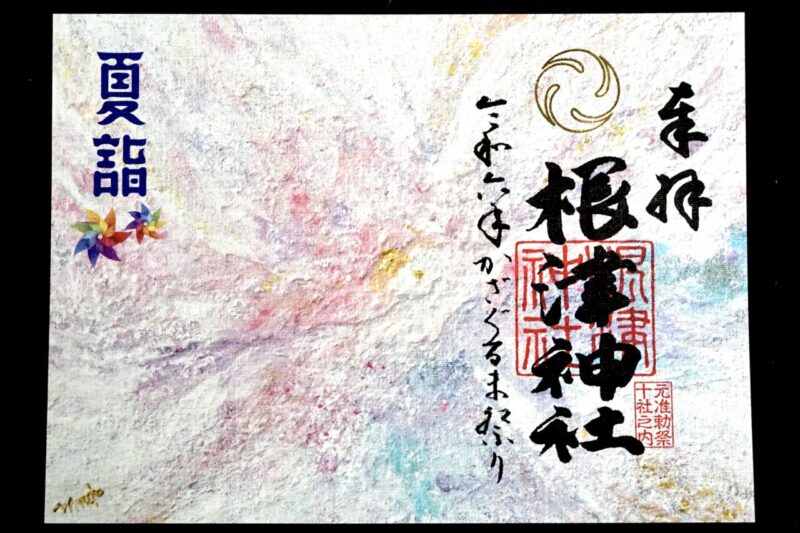

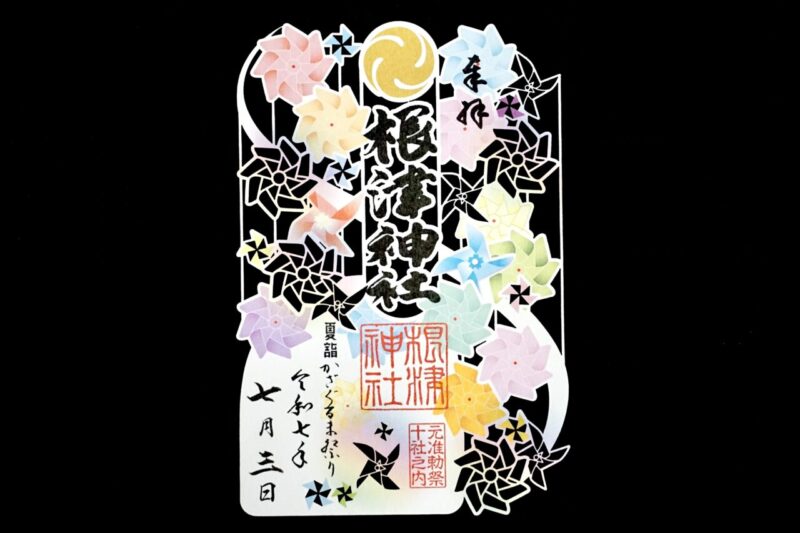

夏詣かざぐるま祭りを記念した御朱印も。

こちらは2024年の御朱印。

こちらは2024年の御朱印。

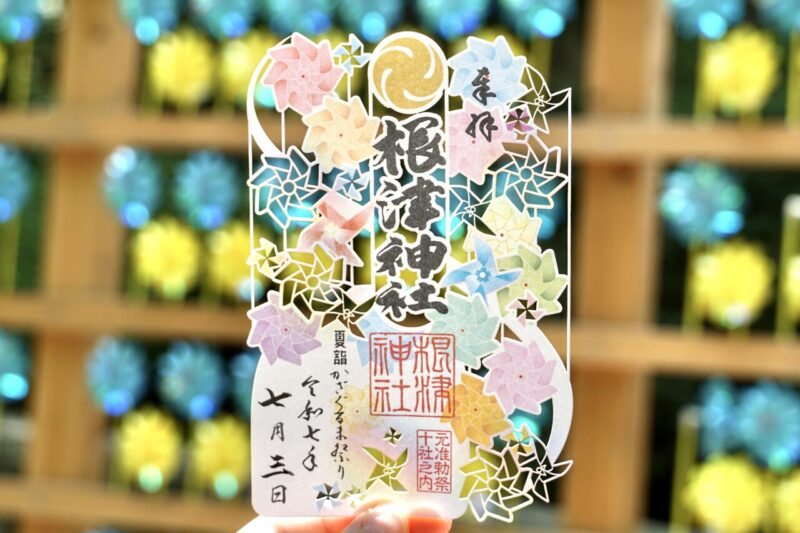

2025年の御朱印は切り絵仕様。

2025年の御朱印は切り絵仕様。

森鴎外『舞姫』執筆の旧居移築プロジェクト

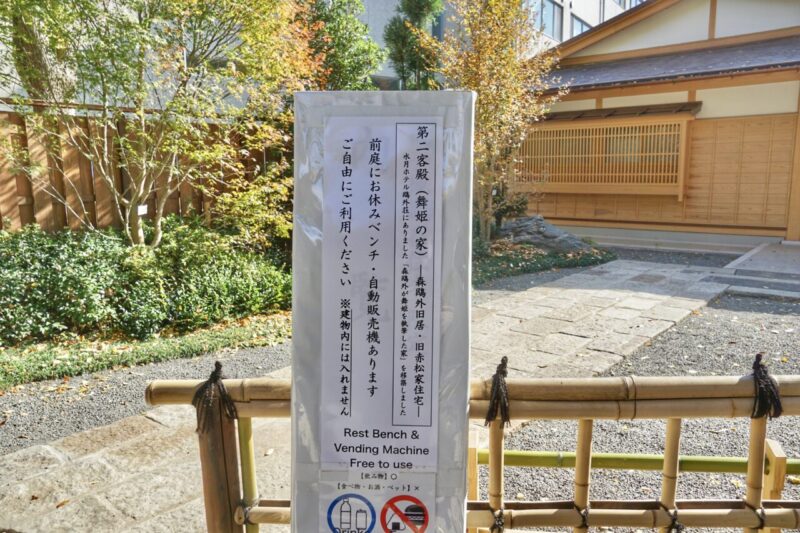

令和四年(2022)より森鴎外が『舞姫』執筆時の旧居を当社へ移築するプロジェクトを開始。

クラウドファンディグを使い支援を募った。

一般公開はまだされていないが一部区画まで近づいて休憩する事も可能。

一般公開はまだされていないが一部区画まで近づいて休憩する事も可能。 ベンチや自販機も置かれている。

ベンチや自販機も置かれている。 建物内に入る事はできないが贅沢な空間。

建物内に入る事はできないが贅沢な空間。 池から見た景色。

池から見た景色。有栖川宮幟仁親王揮毫の神号額を使用した御朱印

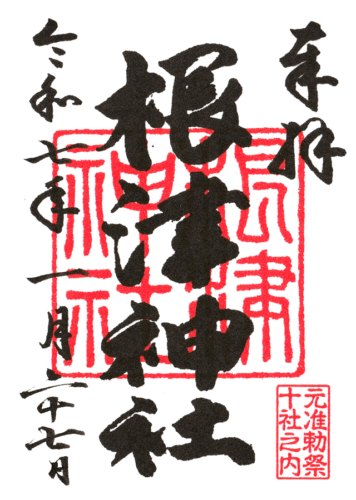

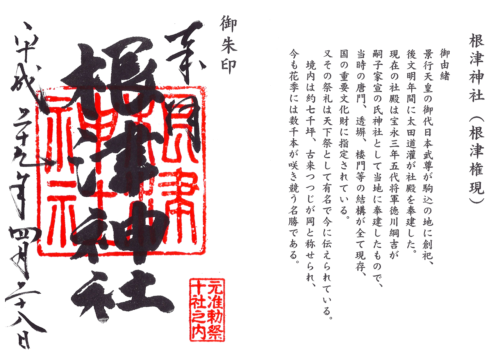

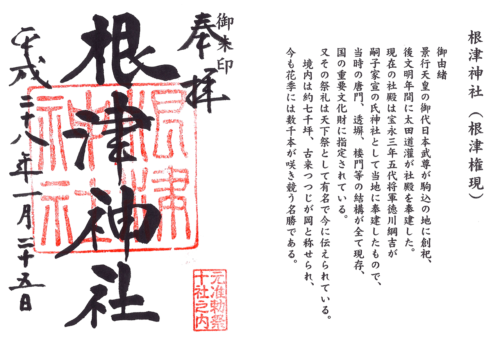

御朱印は社殿右手にある授与所にて。

いつも丁寧に対応して頂ける。

いつも丁寧に対応して頂ける。

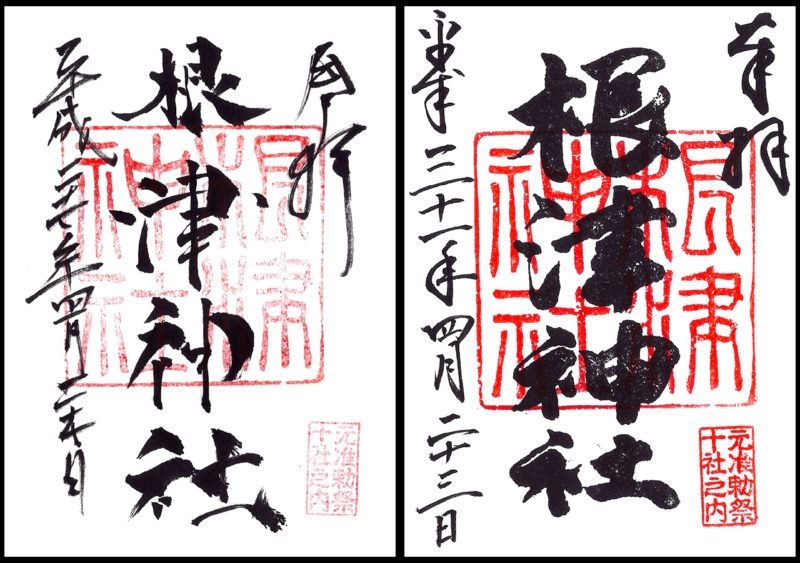

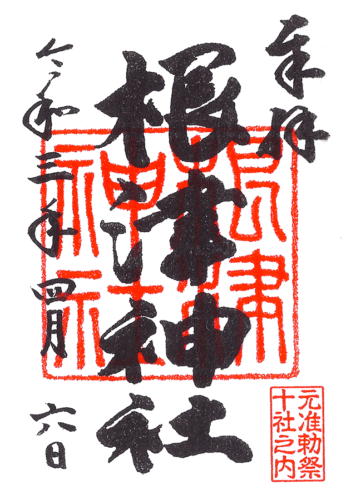

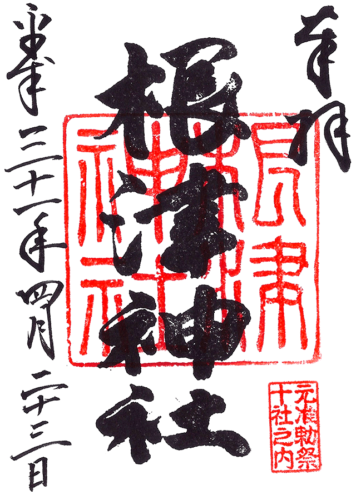

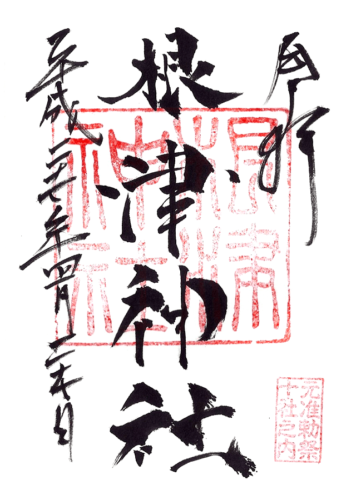

御朱印は以前は社名部分も墨書きだったが、2017年より社名部分が印判(有栖川宮幟仁親王揮毫の神号額)となった。

左が2015年に頂いたもので、右が2019年に頂いたもの。

左が2015年に頂いたもので、右が2019年に頂いたもの。

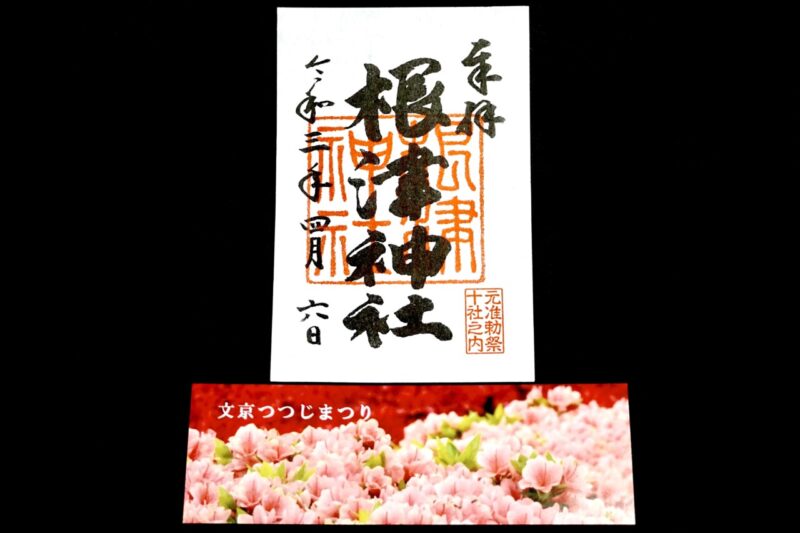

2021年に頂いた御朱印と、つつじまつりのチケット。

2021年に頂いた御朱印と、つつじまつりのチケット。

幕末から明治にかけての皇族。

神祇事務総督、神祇事務局督、神道教導職総裁、皇典講究所(現・國學院大學)総裁を歴任。

神道教導職総裁としては祭神論争の沈静化に尽くした。

書道および歌道の達人として知られ「有栖川流書道」の基礎を固めを大成させた。

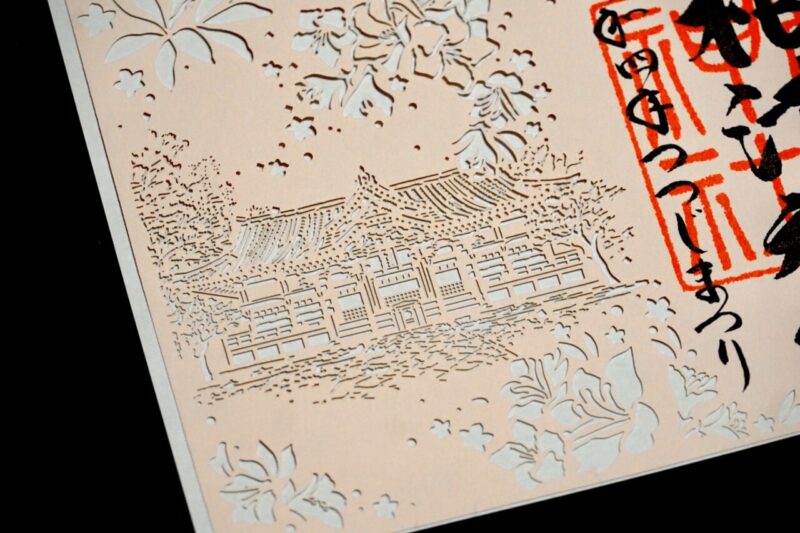

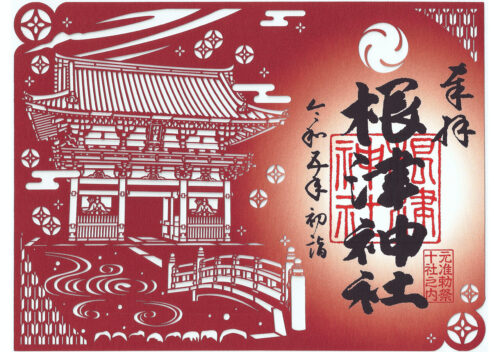

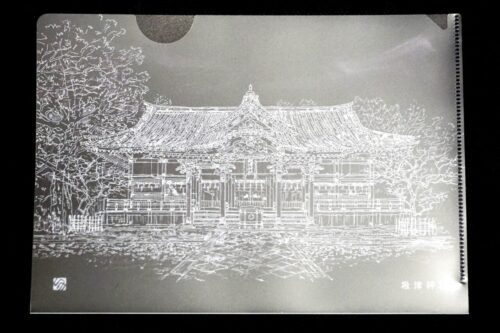

つつじまつりや初詣限定の切り絵御朱印

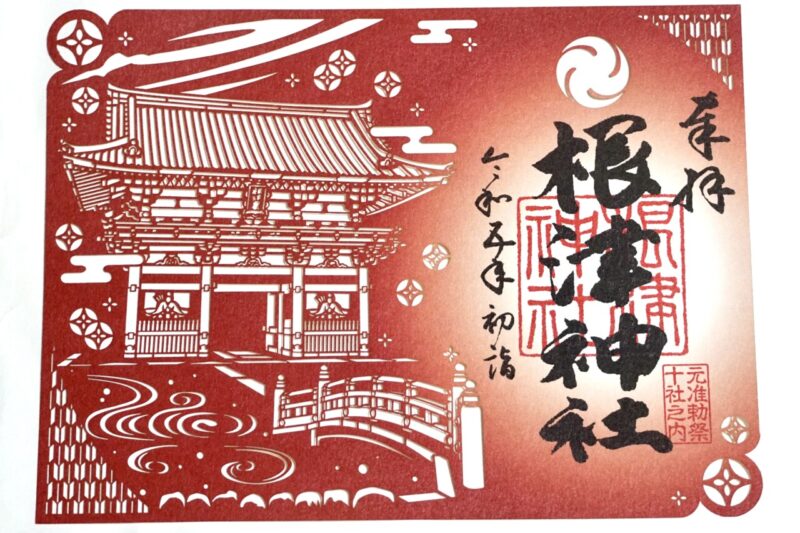

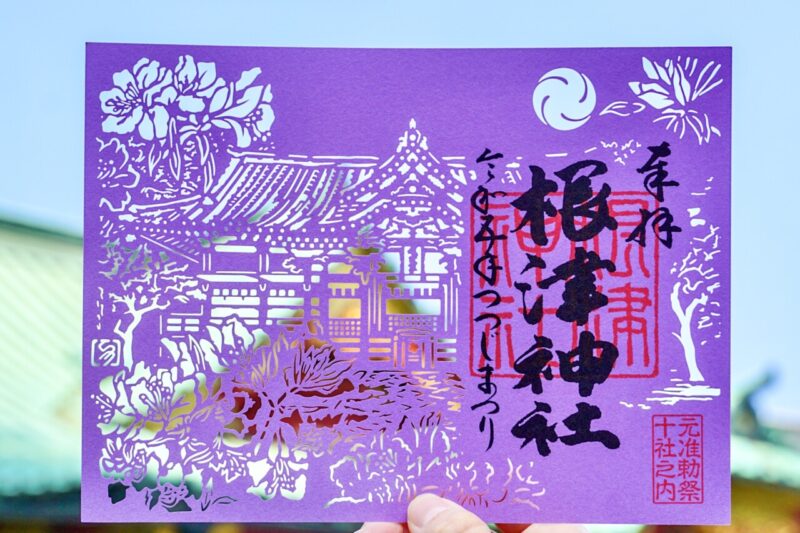

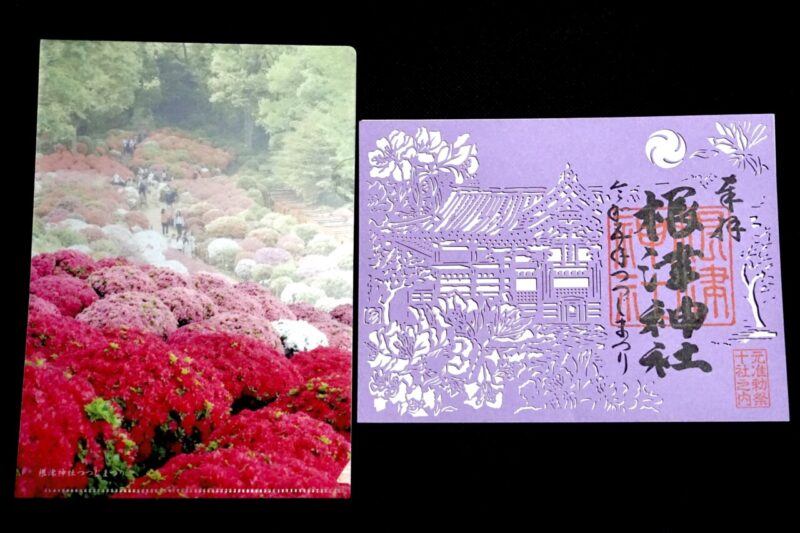

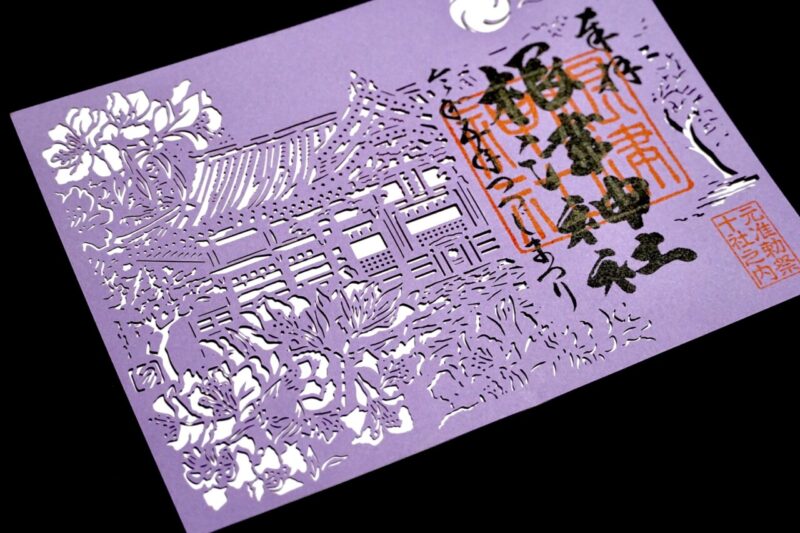

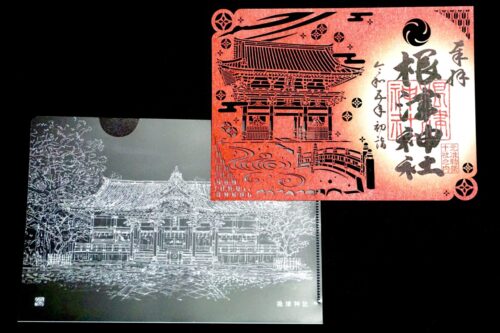

2022年つつじまつりでは初の限定御朱印を授与。

レーザーカット加工された切り絵御朱印。

レーザーカット加工された切り絵御朱印。

重要文化財の拝殿とつつじを表現。

重要文化財の拝殿とつつじを表現。

クリアファイルも同時に頂けた。

クリアファイルも同時に頂けた。

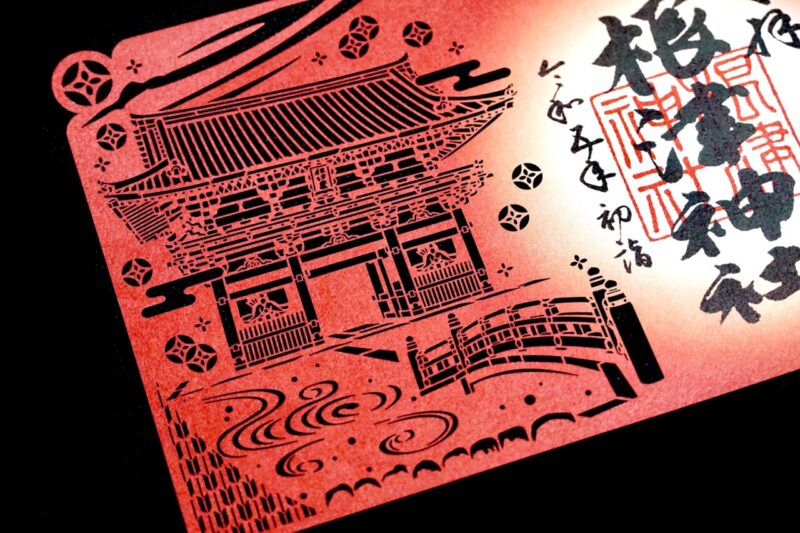

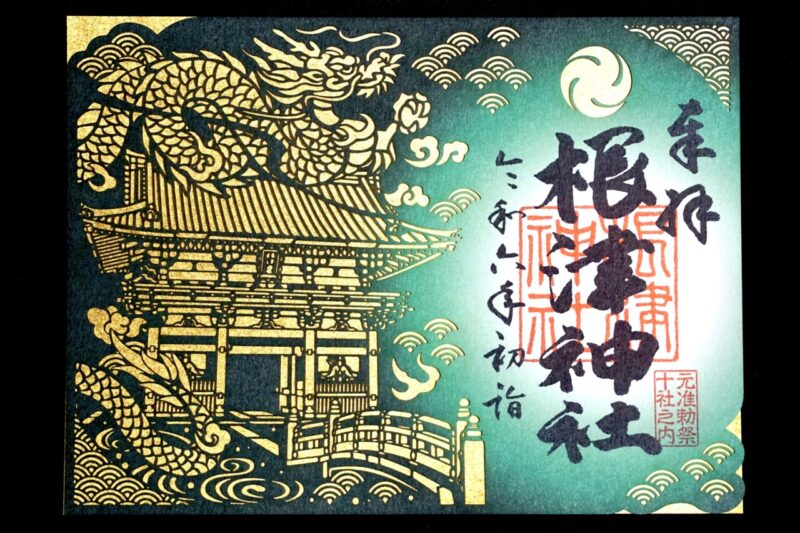

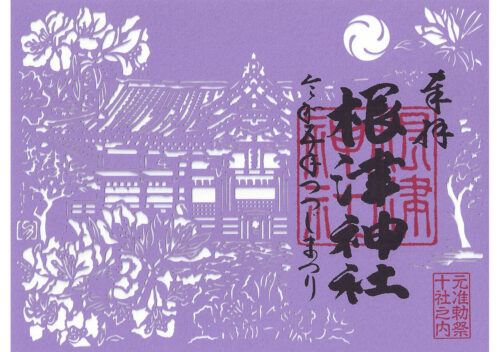

2023年元日からは初詣限定御朱印として再び切り絵御朱印を授与。

楼門をレーザーカット加工でデザイン。

楼門をレーザーカット加工でデザイン。

外側もくり抜きが施されていて豪華仕様。

外側もくり抜きが施されていて豪華仕様。

つつじまつり限定の切り絵御朱印の原画が描かれたクリアファイル付き。

つつじまつり限定の切り絵御朱印の原画が描かれたクリアファイル付き。

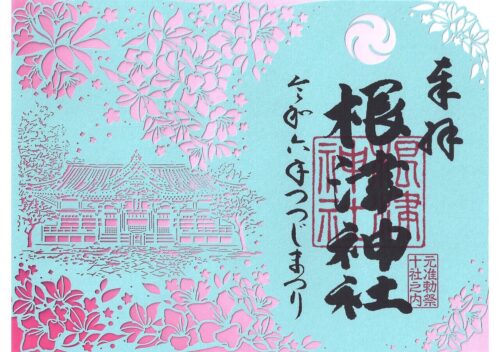

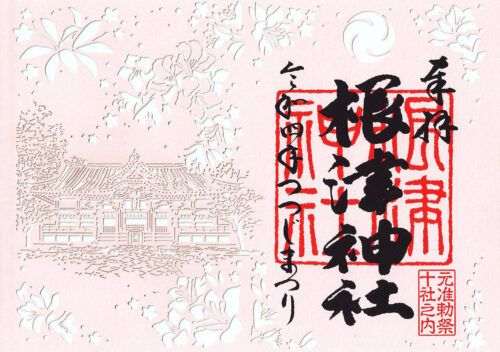

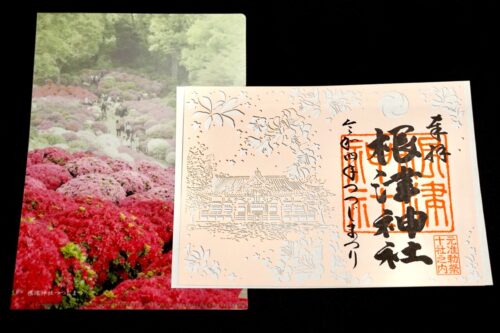

2023年のつつじまつりでも切り絵御朱印を授与。

2022年とは違うデザイン。

2022年とは違うデザイン。

社殿とつつじを再現した切り絵御朱印でクリアファイル付き。

社殿とつつじを再現した切り絵御朱印でクリアファイル付き。

数量限定でなくなり次第の終了。

数量限定でなくなり次第の終了。

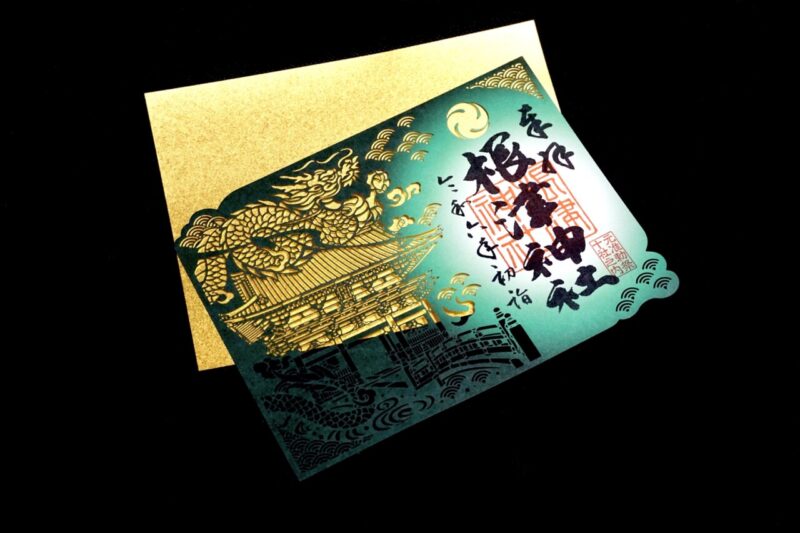

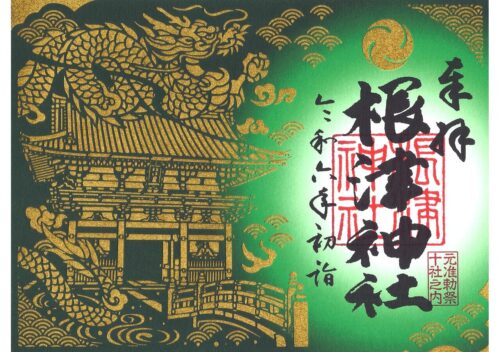

2024年正月にも数量限定で切り絵御朱印を用意。

楼門と神橋、そして干支の辰(龍)をデザインした御朱印。

楼門と神橋、そして干支の辰(龍)をデザインした御朱印。

金の台紙やクリアファイル付き。

金の台紙やクリアファイル付き。

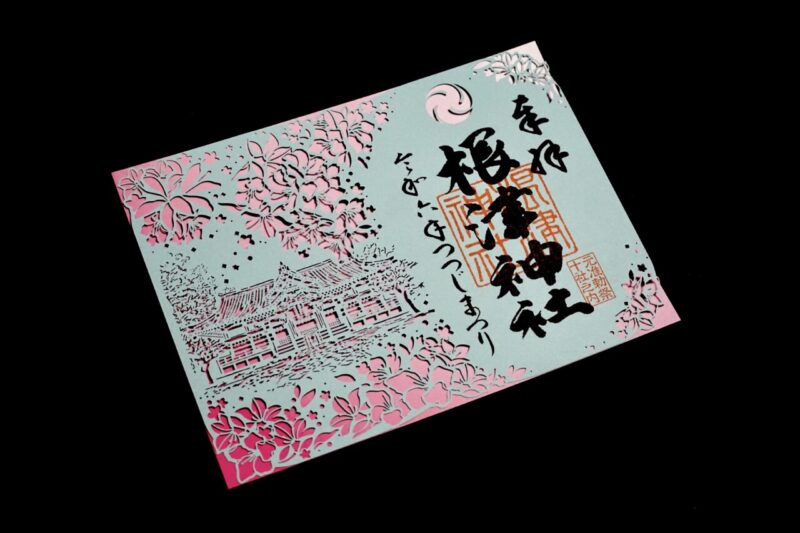

2024年つつじまつり限定切り絵御朱印。

美しい社殿とつつじの切り絵。

美しい社殿とつつじの切り絵。

ピンク色の台紙付き。

ピンク色の台紙付き。

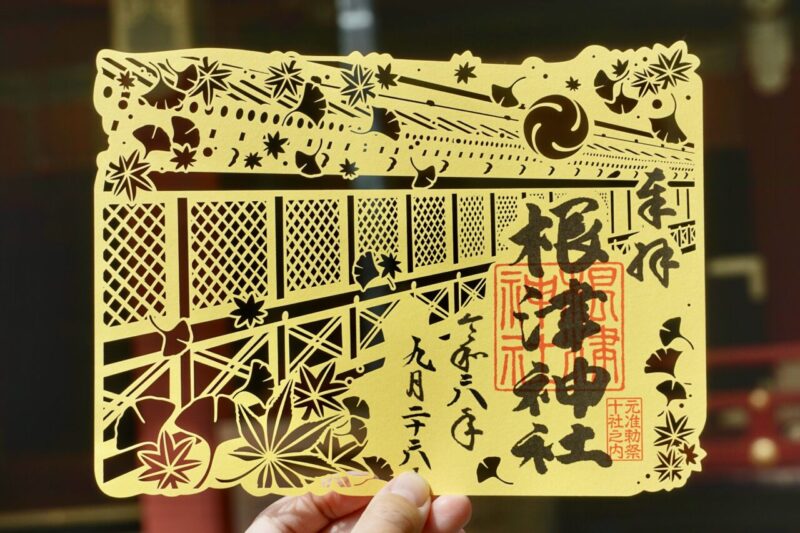

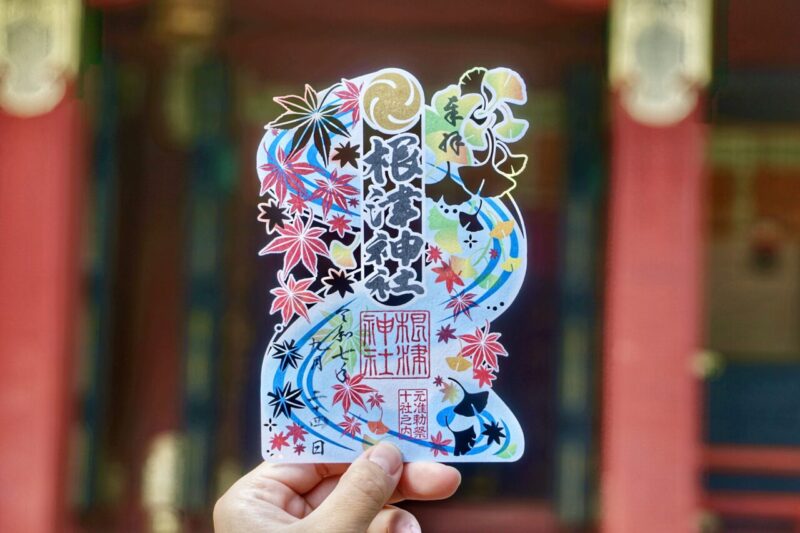

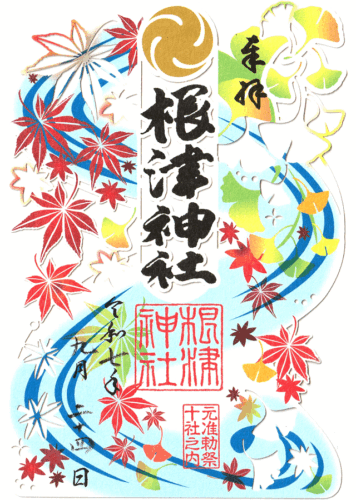

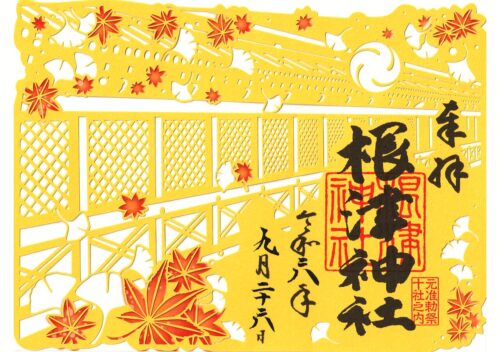

2024年9月22日からは秋の特別御朱印として切り絵御朱印を授与。

重要文化財の西門を切り絵に。

重要文化財の西門を切り絵に。

台紙を重ねると紅葉が色づく仕様。

台紙を重ねると紅葉が色づく仕様。

2025年つつじまつり限定切り絵御朱印。

外側も切り抜いた美しい切り絵御朱印。

外側も切り抜いた美しい切り絵御朱印。

2025年7月からの夏詣かざまつり祭も切り絵御朱印を授与。

片面サイズの可愛らしい御朱印。

片面サイズの可愛らしい御朱印。

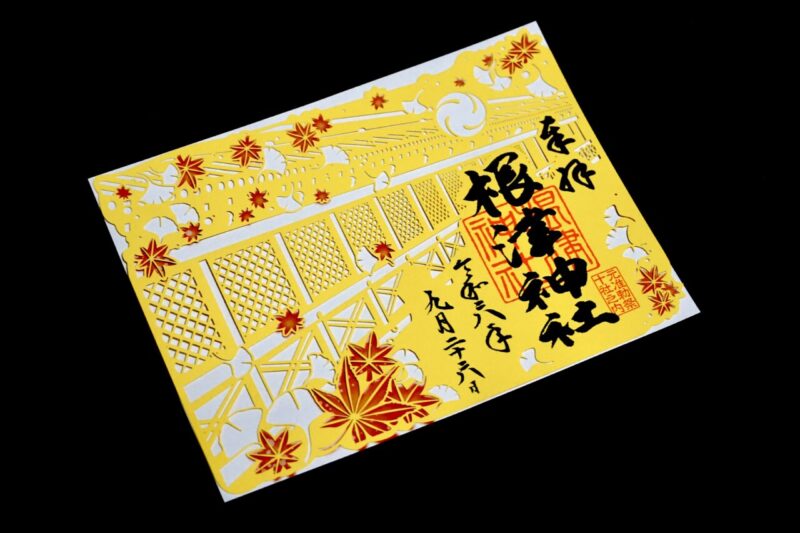

2025年9月22日から授与の秋の御朱印。

紅葉や銀杏などを切り絵で表現。

紅葉や銀杏などを切り絵で表現。

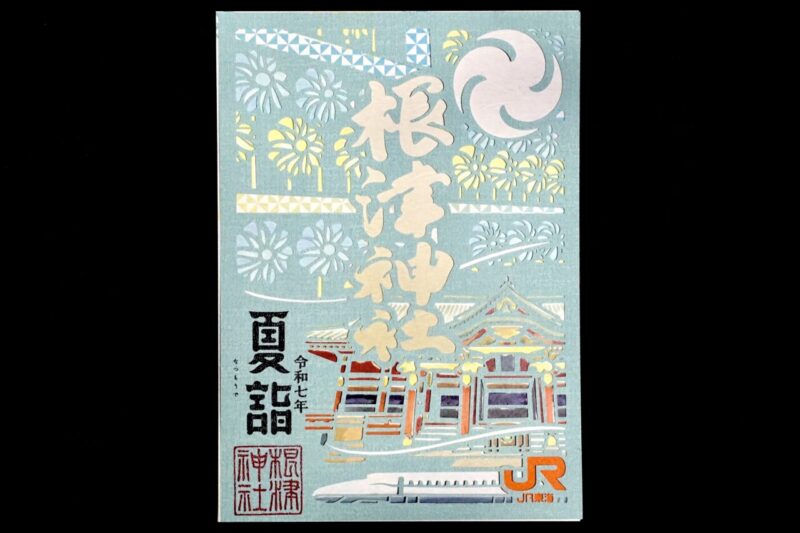

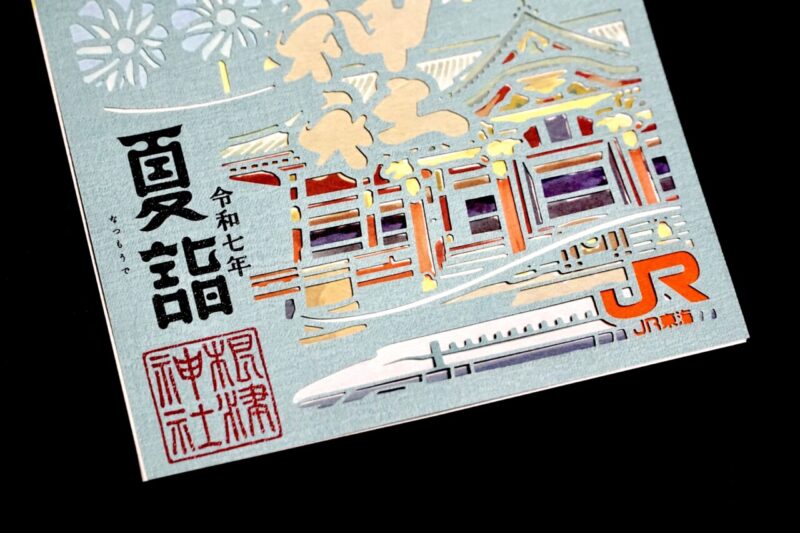

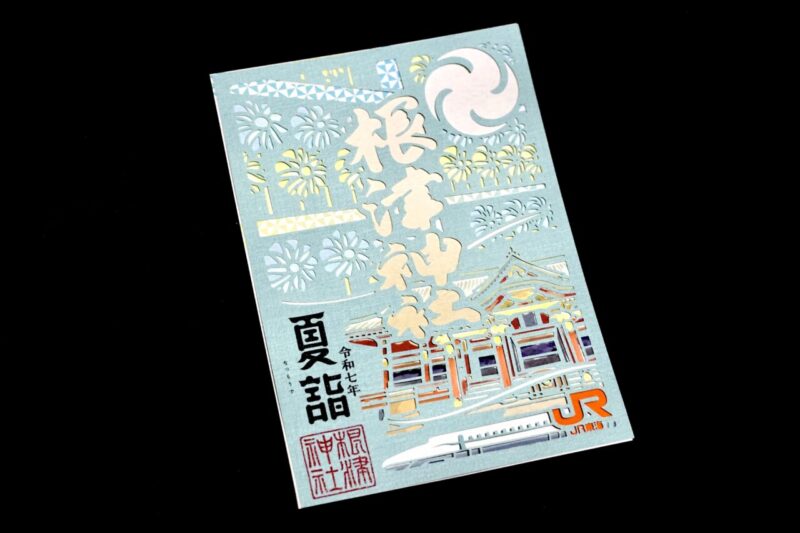

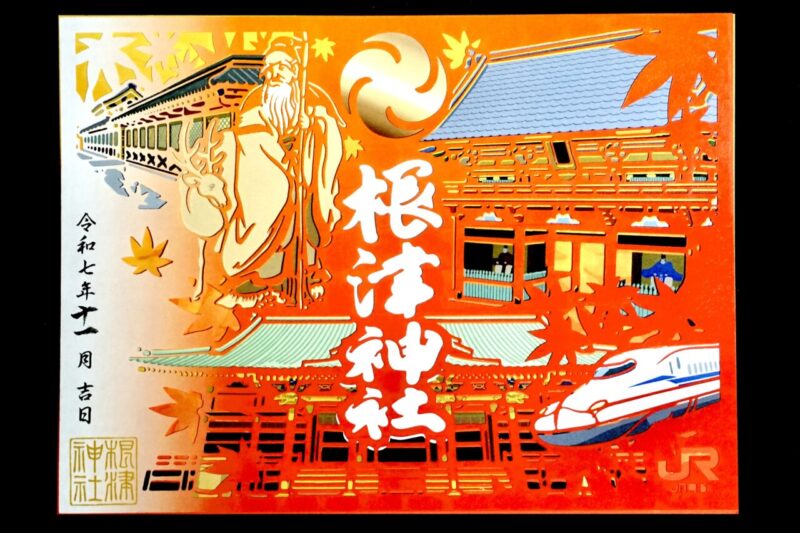

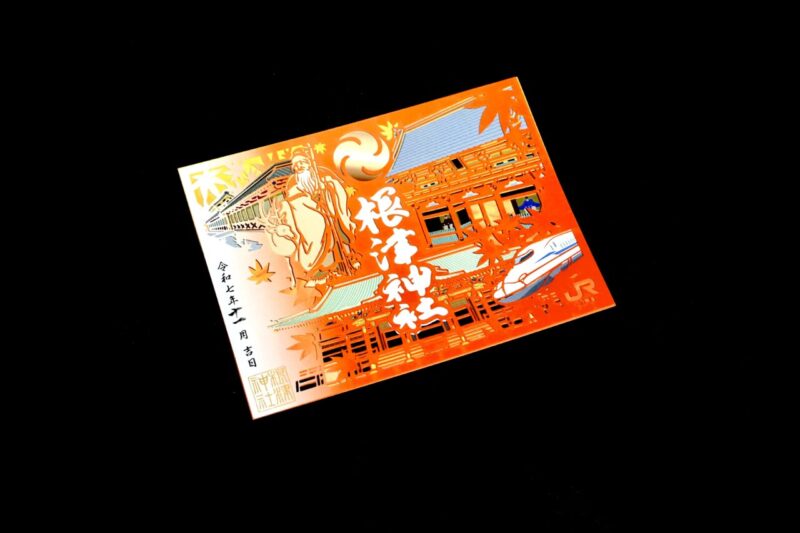

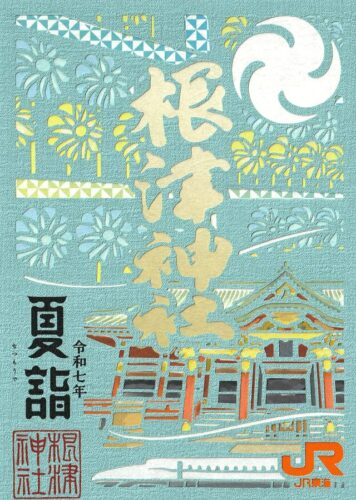

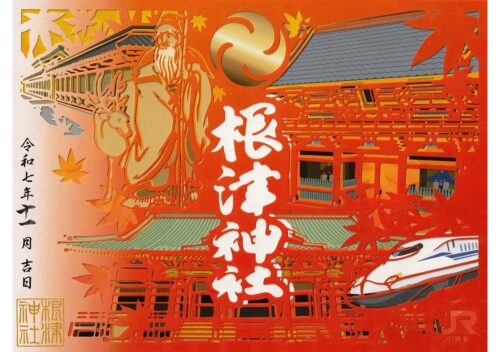

JR東海コラボ・新幹線の切り絵御朱印

2025年7月1日より数量限定で「JR東海コラボ夏詣スタンプラリー御朱印」を授与。(要予約)

根津神社初のJR東海とのコラボ御朱印。

根津神社初のJR東海とのコラボ御朱印。

JR東海とのコラボらしく新幹線と当社の社殿のコラボ。

JR東海とのコラボらしく新幹線と当社の社殿のコラボ。

当社で夏詣期間中に夏詣かざまつり祭を開催しているため風車も。

当社で夏詣期間中に夏詣かざまつり祭を開催しているため風車も。

期間:2025年7月1日-8月31日まで

JR東海EXより事前予約が必須。

事前予約なしでは授与不可。

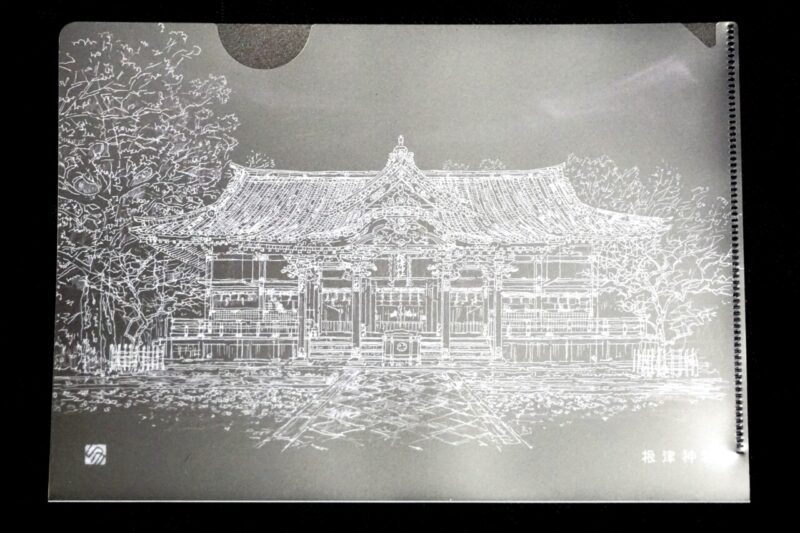

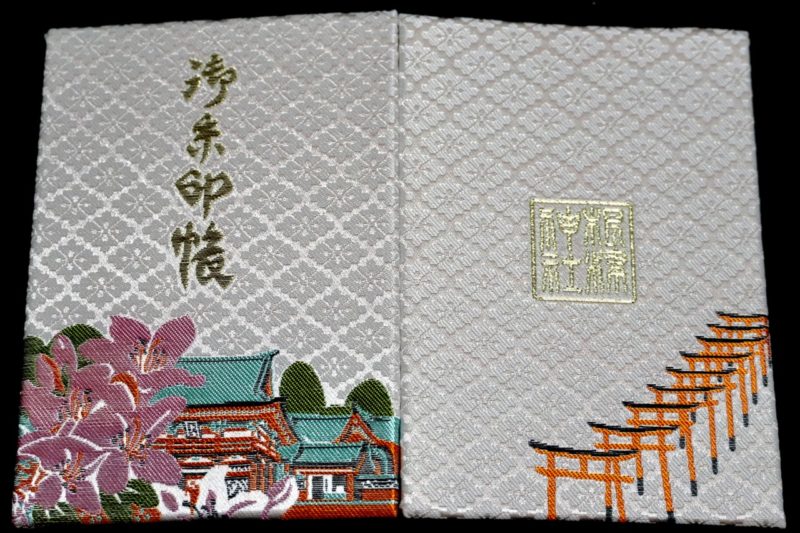

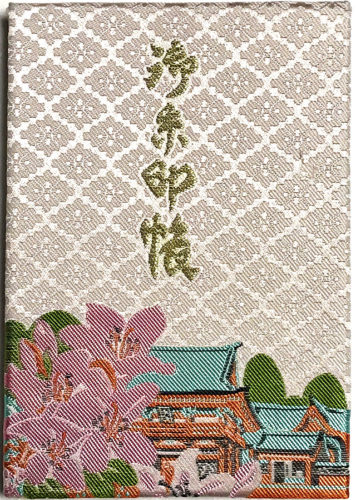

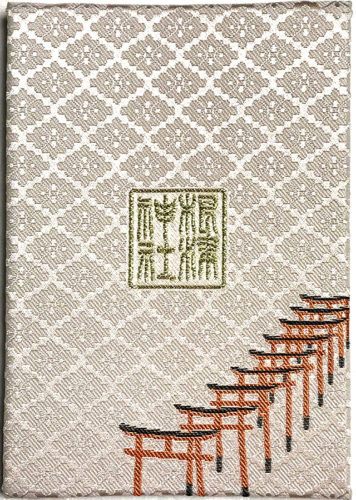

境内をデザインした美しい御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

つつじ・楼門・唐門・社殿をデザインした表面と、千本鳥居をデザインした裏面。

つつじ・楼門・唐門・社殿をデザインした表面と、千本鳥居をデザインした裏面。

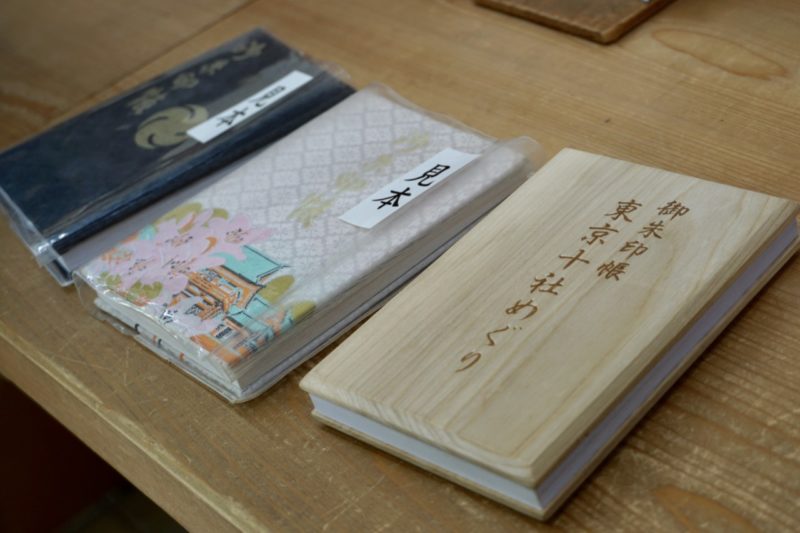

黒を基調として神紋をデザインしたものや、東京十社めぐり御朱印帳も用意。

黒を基調として神紋をデザインしたものや、東京十社めぐり御朱印帳も用意。

東京23区内の10の神社。

起源は明治維新で制定された「准勅祭社」にある。

昭和五十年(1975)に昭和天皇即位50年を奉祝して関係神社が協議を行い、東京23区内の准勅祭社10社を巡る「東京十社巡り」が企画され、これが現在の「東京十社」。

所感

根津権現として多くの人々に愛されてきた当社。

江戸時代に六代将軍・徳川家宣の産土神として、家宣生誕地である当地を寄進され遷座。

以後は徳川将軍家より篤く庇護され、門前町も形成され遊観の地として江戸庶民からも親しまれた。

天下普請で造営された社殿など、多くの建造物が今も現存しているのが素晴らしい。

江戸時代に発生した数多くの火災、関東大震災、東京大空襲など多くの災難を受けた東京において、これだけ当時の建造物が状態良く残っているのは大変貴重。

徳川将軍家の威光と神仏習合の歴史を伝える見事な社殿は傑作とも云える。

「つつじまつり」で賑わう時期の境内も見事であるが、当社はどの時期でも素晴らしく、歴史と信仰を伝える素晴らしい良社であり、東京を代表する素敵な一社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(切り絵)

授与所にて。

※境内社の「乙女稲荷神社」「駒込稲荷神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが2019年8月より初穂料500円に変更。

※以前は墨書きだったが2017年より社名部分が印判(有栖川宮幟仁親王揮毫の神号額)に変更。

2月1日・15日・21日は「参列者限定の月次祭限定御朱印」

※月次祭に参列した人限定の御朱印。絵柄は毎月変わる。受付時間8時20分-30分。祭典時間は8時30分-9時。初穂料は1,000円より。詳細は公式Instagramにて。

- 2025年秋の特別/切り絵

- JR東海コラボ夏詣/切り絵

- 2025年夏詣かざぐるま祭り/切り絵

- 通常

- 通常

- 通常

- 旧/手書き

- JR東海コラボ秋/重ね切り絵

- 2025年つつじまつり/切り絵

- 2024年秋の特別/切り絵

- 2024年夏詣かざぐるま祭り

- 2024年つつじまつり/切り絵

- 2024年正月/切り絵

- 2023年つつじまつり/切り絵

- 2023年初詣/切り絵

- 2022年つつじまつり/切り絵

- 東京十社めぐり

- 東京十社めぐり

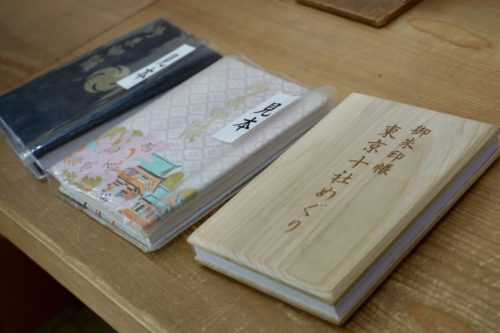

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を2種類用意。

境内をデザインした美しいもの。

黒を基調として神紋をデザインしたもの。

どちらもビニールカバーも付いてくる。

東京十社めぐり御朱印帳も用意。

※筆者が頂いた時は初穂料1,200円だったがその後1,500円→2,000円と変更。

- 表面

- 裏面

- 授与所掲示

授与品・頒布品

クリアファイル

初穂料:─

授与所にて。

※過去のつつじまつり限定御朱印や初詣限定御朱印を頂いた際に一緒に下さったクリアファイル。

- クリアファイル

- クリアファイル・初詣限定御朱印

- クリアファイル

- クリアファイル・つつじまつり限定御朱印

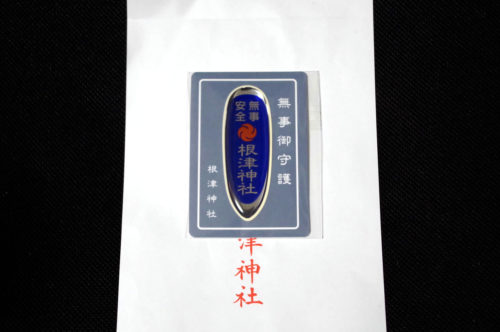

無事御守護

初穂料:300円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2025/11/20(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/07/03(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/01/27(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/26(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/02(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/04/15(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/01(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/04/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/07(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/04/23(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2017/04/28(御朱印拝受)

参拝日:2016/01/25(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/27(御朱印拝受)

コメント

東照宮のような立派な社殿で、京都のような佇まいの神社が東京にもあるんですね。つつじも見ごたえあって綺麗ですね。

根津神社は都内でも屈指の美しい境内だと思います。

重要文化財の社殿や千本鳥居につつじ苑など。

現在は森鴎外の邸宅を境内に移築中でさらに素敵になると思います。

ぜひ参拝してみて下さい。