目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

京橋地域の産土神・鐵砲洲稲荷

東京都中央区湊に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、京橋地域の産土神。

築地を除く地域一帯の総鎮守で、湊・明石町・入船の他、銀座の東側も氏子地域となり歌舞伎座や新橋演舞場も当社の氏子地域となっている。

正式名称は旧字体の「鐵砲洲稲荷神社」だが、新字体の「鉄砲洲稲荷神社」と記される事もある。

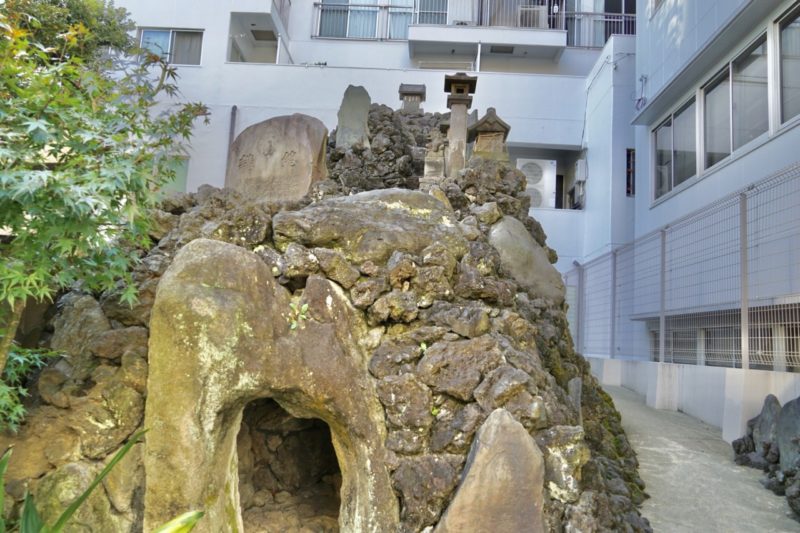

境内には中央区内唯一の富士塚「鉄砲洲富士」があり、江戸時代の頃から崇敬を集めた。

冬至の開運祈願祭では「金銀富貴」の神札が配られる事でも知られる。

神社情報

鐵砲洲稲荷神社/鉄砲洲稲荷神社(てっぽうずいなりじんじゃ)

御祭神:稚産霊神・豊受比売神・宇迦之御魂神

社格等:郷社

例大祭:5月2日-5日(3年毎に本祭)

所在地:東京都中央区湊1-6-7

最寄駅:八丁堀駅・新富町駅

公式サイト:http://teppozujinja.or.jp/

御由緒

鐵砲洲の地は、徳川家康入府の頃は、既に鐵砲の形をした南北凡そ八丁の細長い川口の島であり、今の湊町や東部明石町の部分が之に相当します。寛永の頃は此処で大砲の射撃演習をしていたので、此の名が生まれたとも伝えられています。昔の海岸線は現在のものより遥かに奥まったものであって、八町堀の掘られたのが慶長十七年であり京橋あたりの土地生成が、天文の頃足利義輝の治世になっていますが、之等京橋地区一帯の土地生成の産土の神こそ、現在の鐵砲洲稲荷神社の「生成大神」であります。

遠く平安時代初期の人皇第五十四代仁明天皇の承和八年(西暦841年)に年来打続く凶作に数えられる所あって、此の土地の住民達が自らの産土の国魂神を祀り、万有の生命を生かし成し給う大御親生成の大神として、仰いでその神恩を感謝し奉り、日常の御守護を祈願致しました。所が此の御鎮座の地が、当時の東京湾の最も奥に位置していました為に、港として諸船舶の出入り繁く、霊験のあらたかなる神徳と相まって当然の結果として船乗人の崇敬が頗る厚くなりました。その後埋立が進行して現在の京橋のあたりへ御遷座となり、更に室町時代末期の大永年中に氏子崇敬者達の願望によって又新しい海岸へ遷座し奉って八町堀稲荷神社と称しました。今の新京橋の近くであります。所が更にその後年にも埋立が進行して海岸は東方へ移りましたので、寛永元年には南八町堀地続きとなった鐵砲洲に生成大神を御遷座申し上げ、従来から鐵砲洲御鎮座の八幡神社を摂社とし、以って今日の鐵砲洲稲荷神社の基礎を築かれました。此の時代を通じて江戸で消費する米・塩・薪炭を始め、大抵の物資は悉く此の鐵砲洲の港へ入ってきました為に、大江戸の海の玄関に位置する此の鐵砲洲に御鎮座のいなり大神は、船員達の海上守護の神としても崇敬されました。港が横浜や芝浦に移転してしまった現在でもなお、特殊神事・冬至開運祈願祭に授与する「金銀富貴」の神札等は、全国的に篤く崇敬されて、諸諸方々の人々から拝載されています。抑も此の神社は、此の土地の氏子達は勿論のこと、全人類をして悉く「富み且つ貴からしめたい」との御神慮に基くものであります。

さて、我等は如何にして富み且つ貴くなる事が出来るかと言うに、それには各自悉くが自分の親を大切にして先祖を供養し、子孫の為に善根を培って行けば人も自分も、先祖も子孫も、此の世にも彼の世にもみんな救われて永遠の生命に生きることが出来ます。また天地生成の恵みに感謝し、人のお蔭様に報恩の誠を捧げて行けば、必ず富み且つ貴い運命を開く事が出来ます。此の運命開拓の御催促と共に、力の不足に対する、力の根源である大御親神から愛子への愛の御力添えが、此の金銀富貴の神礼であります。(境内の掲示より)

歴史考察

平安時代創建の古社・開府以前の江戸湊

社伝によると、承和八年(841)に創建と伝わる。

凶作が続く中、住民達が自らの産土神を「生成太神(いなりのおおかみ)」として祀り、日々の守護を祈願したとされる。

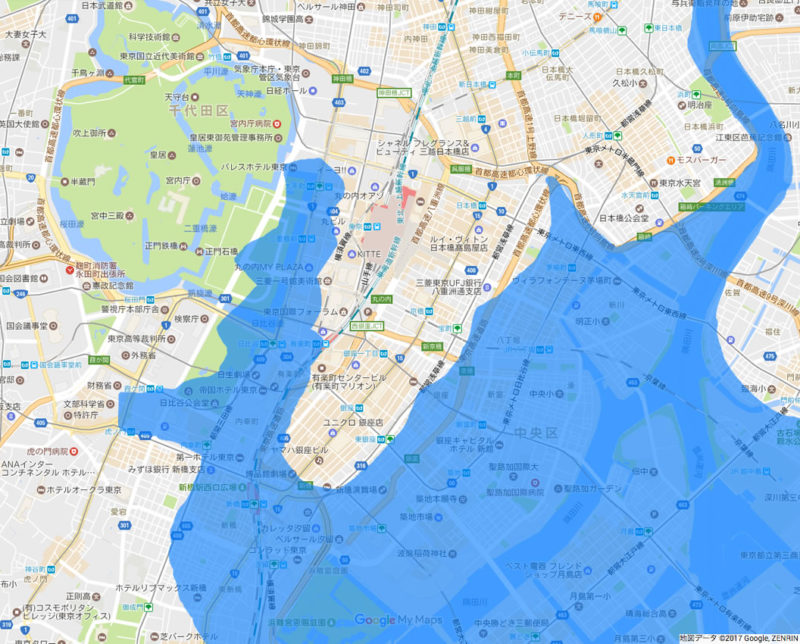

徳川入府前の江戸は「日比谷入江」と呼ばれる入江があり現在とは随分と地形が違っていた。

当時の入江の様子をGoogle Mapsに重ねてみると以下のようになる。

現在の東京駅と皇居の間まで海が食い込んでいたのが分かる。

半島のように伸びていたのが「江戸前島」と呼ばれた一画で、この先端が現在の新橋・銀座。

現在の東京湾を「江戸湊」と呼んだ。

当社は江戸湊の最も奥に鎮座していたため、船乗りたちからの崇敬が篤かったと云う。

江戸湊の海岸線と共に東へ遷座・八丁堀や鉄砲洲の由来

室町時代になると少しずつ入江の埋め立てが進むようになる。

それに伴い現在の京橋付近に遷座。

大永年間(1521年-1527年)、更に埋め立てが進むと新しく海岸となった新京橋付近へ遷座。

当社は地名から「八町堀稲荷神社」と称された。

「八町堀」は現在の「八丁堀」の由来となった堀。

江戸の神田と日本橋との境界の堀となっていた。

堀の長さが約8町(約873m)あった事から「八町堀」と呼ばれ、後に「町」が略字の「丁」となり「八丁堀」となる。

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

江戸時代になると江戸湊の埋め立てが更に進む事となる。

寛永元年(1624)、南八町堀と地続きになった鉄砲洲の稲荷橋付近に遷座。

元から当地に鎮座していた「八幡神社」を摂社とし、現在の「鐵砲洲稲荷神社」の基礎を築いた。

現在の中央区湊付近の旧称。

幕府の鉄砲(大筒)の試射場であった事が地名由来とされている。

このように当社は江戸湊の埋め立てに伴い、海岸線の移動と共に少しずつ東に遷座した。

寛政二年(1790)、富士塚が築造。

鉄砲洲富士と呼ばれ崇敬を集めた。

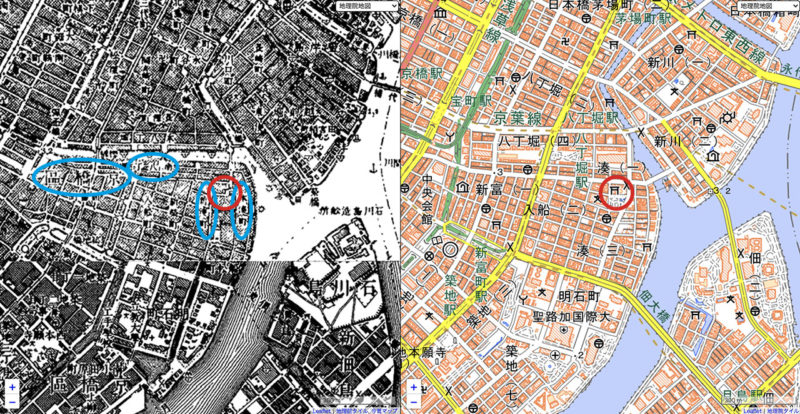

江戸切絵図から見る鐵砲洲稲荷

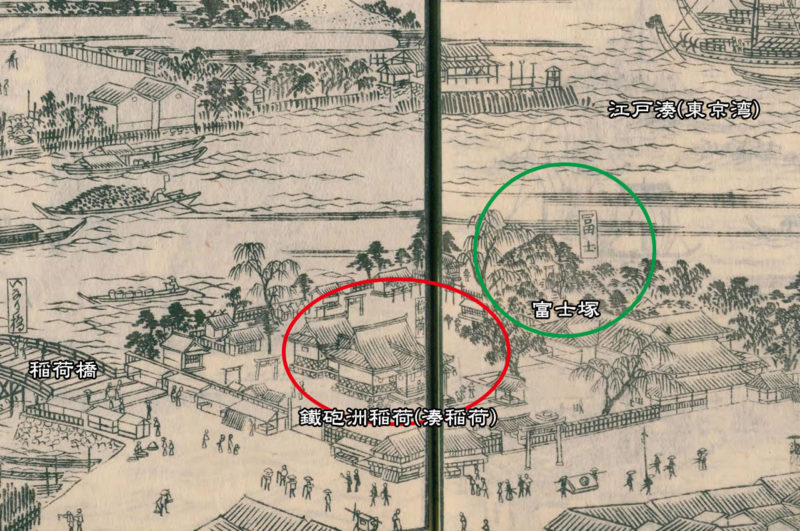

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の築地八町堀日本橋周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の中央下に描かれている。

赤円で囲った箇所が当社で「イナリ」と記されている。

当社の前に架かる橋が「稲荷橋」で、稲荷橋の南東詰に鎮座していた。

当社が鎮座する一画は「本湊町」と呼ばれた一画。

江戸時代後期には神祇管領・吉田家より「湊神社(みなとじんじゃ)」と名付けられた。

そのため、「鐵砲洲稲荷」とも「湊神社」とも呼ばれ、地域や船乗りからの崇敬を集めた。

江戸名所図会に描かれた当社・湊稲荷とも称される

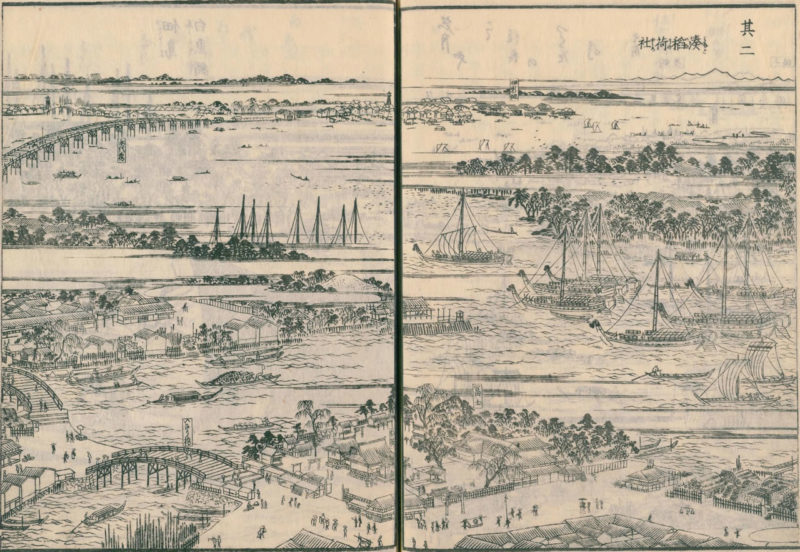

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「湊稲荷社」として見開きで描かれている。

江戸湊にあって船が出入りする様子と、当時の湊の様子が分かる。

左手に稲荷橋があり、江戸湊(東京湾)の海に面した神社であった。右奥には「富士」とあるように、社殿よりも大きくかなりの規模の富士塚だった事が分かる。

多くの駕籠や人が行き交う賑やかな地域の様子と、地域一帯の鎮守として栄えた当社の様子が伝わる。

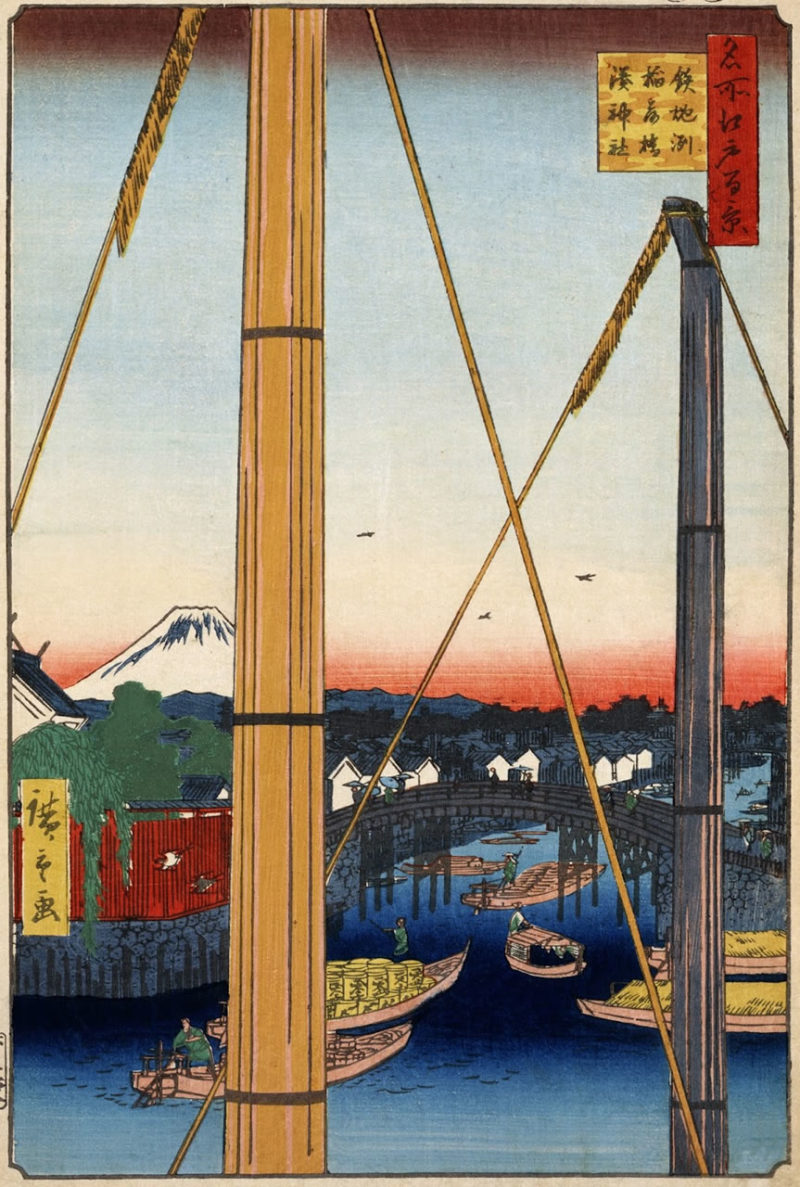

浮世に描かれた当社や富士塚と鉄砲洲

当社と鉄砲洲は浮世絵の題材としても取り上げられている。

特に富士塚が名物であった事が窺える。

鉄砲洲の一画で、正面に描かれた太鼓橋が当社へ繋がる稲荷橋。

朱塗りされた壁に、その奥に当社の社殿を見る事ができる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

女性の後ろにある朱塗りの壁が当社。

奥に高くそびえ立つ山が当社の富士塚(鉄砲洲富士)である。

大変な規模であった事が分かり、富士塚に登拝し江戸湊を眺める人の姿も見える。

寛政二年(1790)に築かれて以降、当地の名所であった事が伝わる一枚。

歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

こうして江戸湊の海に面した当社は、江戸の入口を守る神社として人々の信仰を集めた。

明治以降の歩みと関東大震災からの再建

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、それまでの鎮座地が外国人居留地に指定されたため境内が収用。

明治二年(1869)、120mほど南の現鎮座地に遷座。

明治三年(1870)、富士塚も移築されている。

浮世絵には大変規模が大きく描かれていた富士塚(鉄砲洲富士)。

この富士塚は明治三年(1870)の移築で縮小、その後も明治十八年(1885)、昭和三年(1928)、昭和十一年(1936)と境内の中で移築されて少しずつ規模が縮小。

現在の富士塚は平成二十八年(2016)に改修して築造されたもの。

現在の富士塚は平成二十八年(2016)に改修して築造されたもの。明治五年(1872)、村社に列した。

明治六年(1873)、郷社に昇格。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で現在の鎮座地と同じ場所に鎮座。

既に周辺の埋め立ては江戸時代から明治にかけて終わっていて現在の地形と変わらない。

京橋区・本湊町・新湊町・南八丁といった地名もあり、当社は埋め立てと共に東へ遷座していった歴史を有する。

当時の立派な社殿の姿で、現在とは随分と違うのが分かる。

翌年の関東大震災で焼失する前の貴重な姿。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

湊一帯は焼け野原となり当社も建物の殆どを焼失。

昭和十年(1935)、現在の社殿を造営。

昭和十二年(1937)、神楽殿も再建されている。

昭和十二年(1937)、神楽殿も再建されている。

戦後になり境内整備が進む。

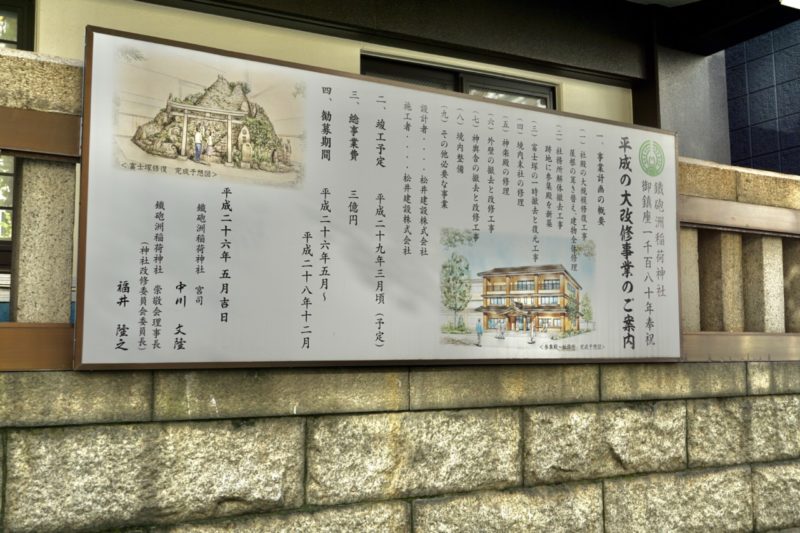

平成二十八年(2016)、御鎮座千百八十年記念事業として「平成の大改修」が開始。

第一期工事として富士塚や社務所の解体や建築が行われた。

第一期工事として富士塚や社務所の解体や建築が行われた。

現在は、築地(「波除神社」の氏子地域)を除く京橋地域一帯の総鎮守とされる。

湊・明石町・入船の他、銀座の東側も氏子地域である。

そのため、歌舞伎座や新橋演舞場も当社の氏子となっている。

境内案内

鉄砲洲通りに鎮座・小さな狛犬・戒めの手水舎

最寄駅の八丁堀駅から徒歩数分の距離に鎮座。

鉄砲洲通り沿いに鎮座。

鉄砲洲通り沿いに鎮座。

隣には昭和三十七年(1962)に整備された区内初の児童公園「鉄砲洲児童公園」がある。

隣には昭和三十七年(1962)に整備された区内初の児童公園「鉄砲洲児童公園」がある。

社号碑には「鐵砲洲稲荷神社」の文字。

社号碑には「鐵砲洲稲荷神社」の文字。

鳥居の両脇には一対の狛犬。

普通の狛犬より2回りほど小さなサイズの狛犬は昭和十五年(1940)奉納。

普通の狛犬より2回りほど小さなサイズの狛犬は昭和十五年(1940)奉納。

小首をかしげるような姿も可愛らしい。

小首をかしげるような姿も可愛らしい。

参道右手に手水舎。

手水舎には気になる文面。

手水舎には気になる文面。

当社の先代宮司による戒めの文。

当社の先代宮司による戒めの文。

反省

威張る時には 神に捨てられ

欲張る時には 金に背かれ

妬むときには 友を持ち得ず

怒るときは 己を失うのだ

– 正光 –

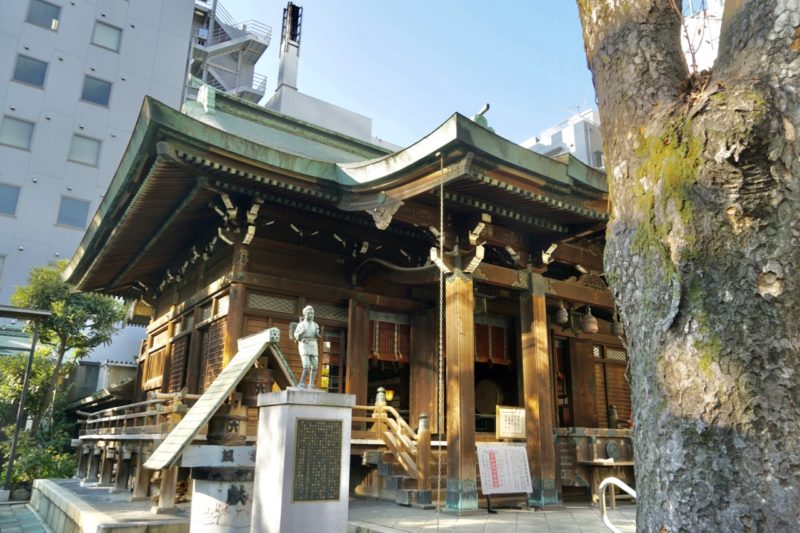

昭和初期の神社建築を残す社殿

参道の先に社殿。

社殿は昭和十年(1932)に再建されたもの。

社殿は昭和十年(1932)に再建されたもの。

旧社殿は関東大震災で焼失。

旧社殿は関東大震災で焼失。

再建された社殿は戦時中の戦火から免れ現存。

再建された社殿は戦時中の戦火から免れ現存。

状態は良いとは言えないものの、質素ながら重厚で昭和初期の神社建築を伝える造り。

状態は良いとは言えないものの、質素ながら重厚で昭和初期の神社建築を伝える造り。

中央区の区民有形文化財・建造物に指定されている。

中央区の区民有形文化財・建造物に指定されている。

二宮金次郎像・六番組の火桶・文化財の力石

拝殿前に一対の狛犬。

昭和十一年(1936)奉納の狛犬。

昭和十一年(1936)奉納の狛犬。

筋肉隆々で凛々しい体躯でいわゆる招魂社系の狛犬でとてもよい造り。

筋肉隆々で凛々しい体躯でいわゆる招魂社系の狛犬でとてもよい造り。

拝殿前左手に二宮金次郎像。

平成十四年(2002)の奉納。

平成十四年(2002)の奉納。

撤去され失われていく二宮金次郎像が多い中、こうして比較的新しく奉納されたのは珍しい。

撤去され失われていく二宮金次郎像が多い中、こうして比較的新しく奉納されたのは珍しい。

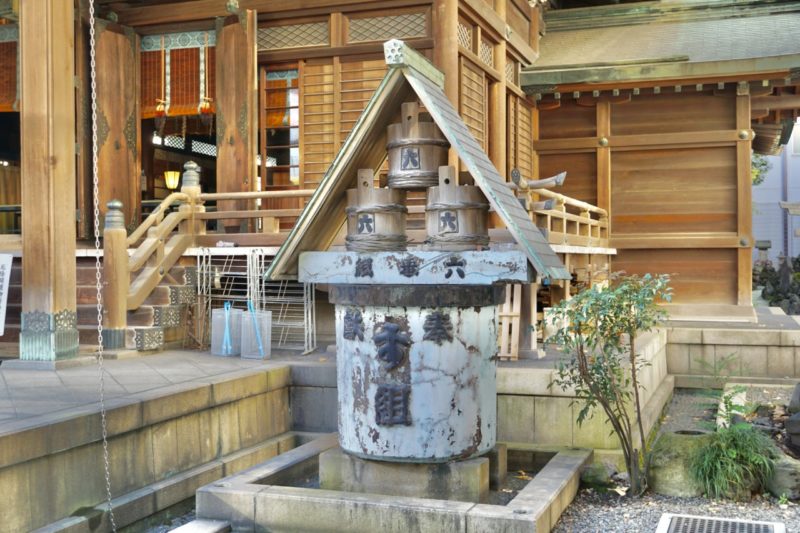

近くには六番組の火桶。

火消し番号で六番組(す組)は京橋地区や築地などを担当した。

火消し番号で六番組(す組)は京橋地区や築地などを担当した。

拝殿右横には力石。

江戸時代に力比べに使用されたもの。

江戸時代に力比べに使用されたもの。

昭和二十年(1945)に境内の松の根元から発見されたと云い、区民有形民俗文化財に指定。

昭和二十年(1945)に境内の松の根元から発見されたと云い、区民有形民俗文化財に指定。

境内社の八幡神社などの合祀殿・戦前の神楽殿

社殿の左手に境内社。

古くから鉄砲洲に祀られていた八幡神社が摂社として祀られている。

古くから鉄砲洲に祀られていた八幡神社が摂社として祀られている。

その左手には神楽殿。

昭和十二年(1937)に造営されたものが戦火を免れ現存。

昭和十二年(1937)に造営されたものが戦火を免れ現存。

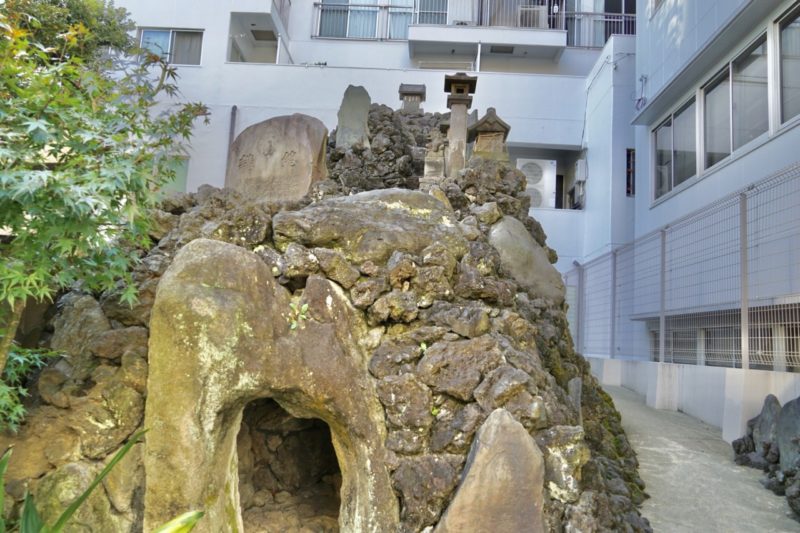

鉄砲洲富士と称される中央区唯一の富士塚

社殿の右手には富士塚が整備。

中央区唯一の富士塚。

中央区唯一の富士塚。

古くは富士山の溶岩を用いて寛政二年(1790)に築造された。

古くは富士山の溶岩を用いて寛政二年(1790)に築造された。

鉄砲洲富士と称され、江戸時代はもっと規模が大きく浮世絵に描かれるような当地の名所であった。

鉄砲洲富士と称され、江戸時代はもっと規模が大きく浮世絵に描かれるような当地の名所であった。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

平成二十九年(2017)3月に、「平成の大改造」の第一期工事として解体されていた富士塚が再築。

富士塚の周囲をぐるりと回れるように舗装されている。

富士塚の周囲をぐるりと回れるように舗装されている。

江戸時代の富士講の碑などは残したまま再築された形。

江戸時代の富士講の碑などは残したまま再築された形。

富士塚の山頂には末社「鉄砲洲富士浅間神社」が鎮座。

普段の登拝はできないが、富士山の山開きに合わせて7月1日のみ登拝が可能となる。

普段の登拝はできないが、富士山の山開きに合わせて7月1日のみ登拝が可能となる。

普段は登拝不可なので注意。

普段は登拝不可なので注意。

江戸時代の規模ではなくなったが、古くからの信仰を伝える一画。

江戸時代の規模ではなくなったが、古くからの信仰を伝える一画。

中央区の区民有形民俗文化財に指定。

中央区の区民有形民俗文化財に指定。

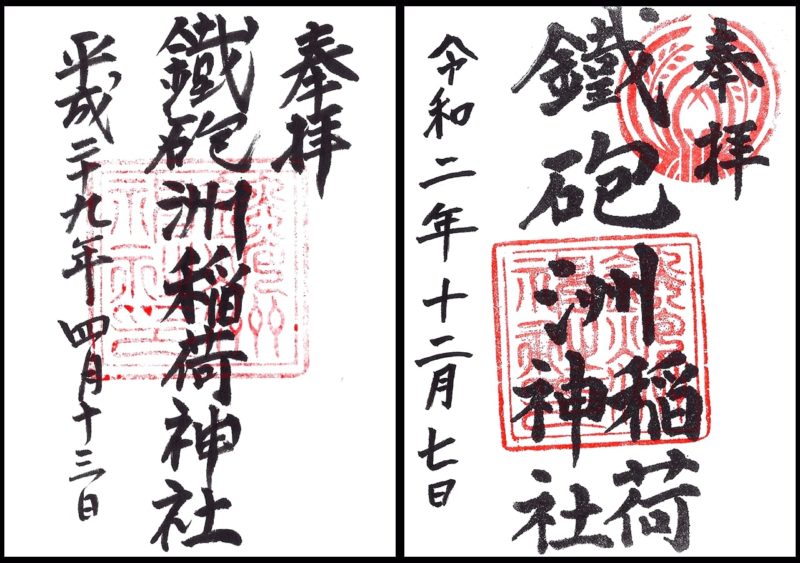

鐵砲洲稲荷神社の御朱印

御朱印は社務所にて。

社務所と参集殿も平成二十九年(2017)に新しくされた。

社務所と参集殿も平成二十九年(2017)に新しくされた。

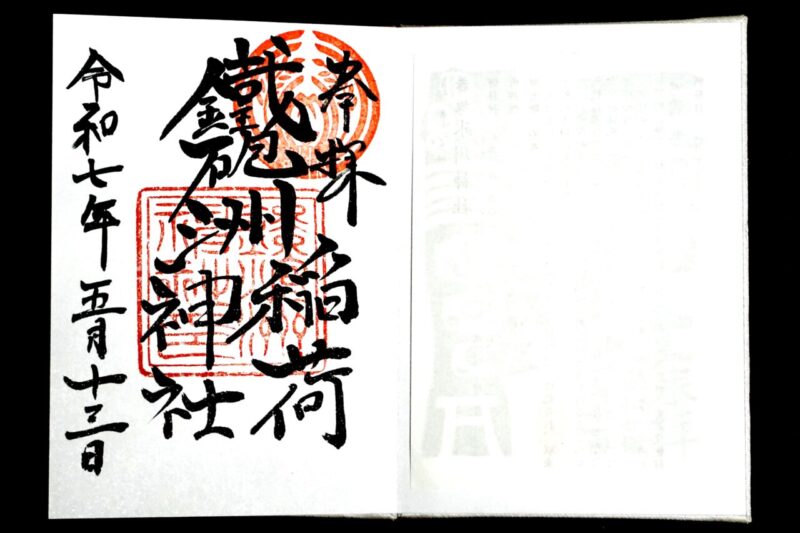

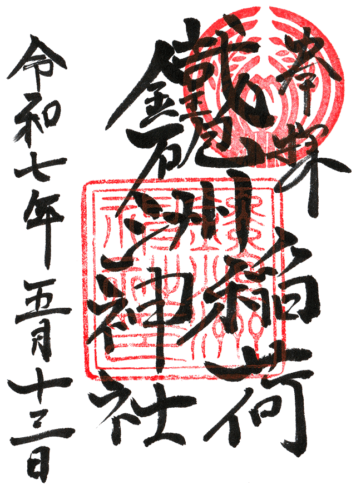

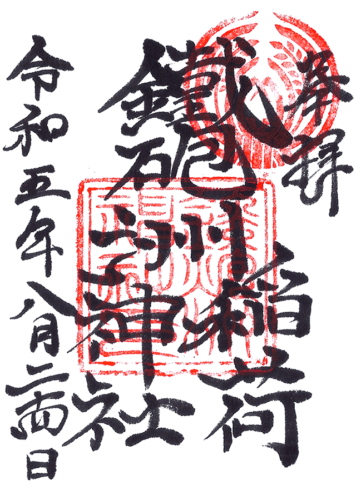

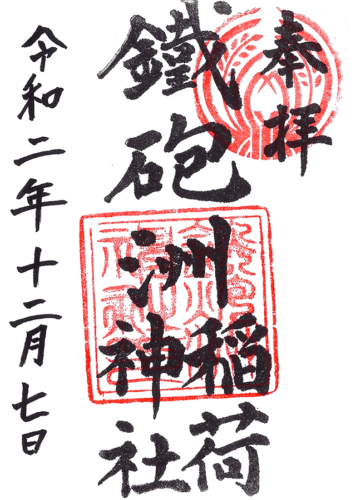

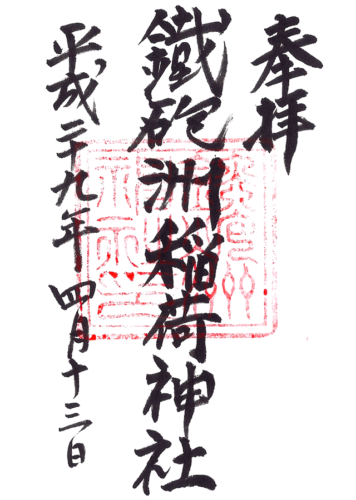

御朱印は「鐵砲洲稲荷神社」の朱印、右上に社紋。

2017年に頂いた時は手書き、2020年に頂いた時は印判での社号となっていた。

2017年に頂いた時は手書き、2020年に頂いた時は印判での社号となっていた。

2023年は再び帳面に書いて下さった。

2023年は再び帳面に書いて下さった。

2025年に帳面に頂いた御朱印。

2025年に帳面に頂いた御朱印。

所感

京橋地域の産土神として崇敬を集める当社。

江戸湊(東京湾)の埋め立てと共に東へ遷座を繰り返した歴史を持つ。

海に面した神社として、江戸の入口を守護し地域や船乗りからの崇敬が篤かったと云う。

埋め立てと遷座の歴史が伝わる氏子地域になっており、東銀座周辺までが当社の氏子地域となる。

江戸時代に築かれた富士塚は規模が大きく実に見事であったとされ、現在は規模が小さくなってはいるものの、今も当時の古い信仰の歴史を伝えてくれる。

関東大震災以降に再建された戦前の社殿などは、昭和初期の神社の姿を残していて、昔ながらの素朴な良さが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※「於岩稲荷田宮神社」(中央区新川)の御朱印も頂ける。

- 通常

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/05/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/24(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/07(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/04/13(御朱印拝受)

コメント