目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

日本橋室町東地区の再開発で再興された福徳神社

東京都中央区日本橋室町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧福徳村(現・日本橋室町周辺)の鎮守。

江戸開府以前に福徳村と呼ばれた当地の鎮守であった古社で、徳川家康も参詣した伝承が残る。

第二代将軍・徳川秀忠が参詣した際に「芽吹稲荷」の別名を賜ったため、「芽吹稲荷」とも称された。

一帯の開発が進むにつれ規模が縮小し、明治以後も幾度も遷座を余儀なくされ、再興されるまではビルの屋上に小祠が置かれると云う、大変規模の小さな祠として維持されていた。

日本橋室町東地区の再開発によって、三井不動産を中心に「福徳神社」の再興が行われ、平成二十六年(2014)に社殿が竣工、現在は「コレド室町」と共に美しい都市型の景観で人気を博し、地域コミュニティの核としても崇敬を集めている。

神社情報

福徳神社(ふくとくじんじゃ)

芽吹稲荷(めぶきいなり)

御祭神:倉稲魂命

相殿神:天穂日命・大己貴命・少名彦命・事代主命・三穂津媛命・太田道灌・弁財天・徳川家康

社格等:村社

例大祭:5月9日

所在地:東京都中央区日本橋室町2-4-14

最寄駅:三越前駅・新日本橋駅・日本橋駅・神田駅

公式サイト:https://mebuki.jp/

御由緒

当神社の創祀された時は明らかではないが、当社に伝わる略記によると、清和天皇の御代の貞観年間(859〜876)には既に鎮座していたようである。

当社は、武蔵野の村落である福徳村の稲荷神社として祀られ、その地名をとって社号とした。

その鎮座する社地は広大にして、社殿も広壮であったと伝えられる。社の四隣は森林や田畑に囲まれ、周辺には農家が散在する片田舎であったとされる。土地の人々は当社の森を「稲荷の森」と呼び、その森の一端に建てられていた里程標(一里塚)を「稲荷の森塚」と呼び習わしていた。この里程標は、後に明暦三年酉年(1657)正月八日の大地震により崩壊。当時の人々が散乱した石碑の破片を拾い集め、保存を図ったと伝えられる。左記は、その碑銘の写しである。

表:宮戸川邊り宇賀の池上に 立る一里塚より此福徳村 稲荷森塚迄一理

裏:貞観元年卯年 三つき吉祥日

また、そもそも当社は、元来、武将の信仰が厚く、源義家朝臣(1039〜1106)により深く崇敬されていたことが記されていたとも伝えられている。江戸幕府以前には太田道灌公を合祀し、その兜・矢・鏃などが奉納されたと伝わっている。

徳川家康公は、江戸に入府した天正十八年(1590)八月に初めて当社に参詣し、その後も数度に渡って参詣している。更に二代将軍秀忠公は、慶長十九年(1614)正月八日に参詣した折、「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛。この時、当社の古例である椚(クヌギ)の皮付き鳥居に春の若芽の萌え出でたのを御覧になり、神社の別名を『芽吹(めぶき)稲荷』と名付けられた。元和五年(1619)二月に御城内の弁天宮を当神社に合祀するにあたり、将軍自ら神霊を納められ、大和錦の幌を奉納し、更には「社地縄張を三百三十坪余り」と定められた。(頒布の資料より)

歴史考察

平安時代以前の創建・福徳村鎮守の稲荷社

社伝によると、創建年代は不詳。

かつての当地は武蔵野国豊島郡「福徳村」と云う村落で、江戸開府前は森林や田端に囲まれた大変のどかな農村だったと云う。

当社の鎮守の杜を「稲荷の森」と呼び、当社の社地や社殿も広大であったとされる。

稲荷神こと倉稲魂命を祀り、福徳村の鎮守のお稲荷様として崇敬を集めた。

「伏見稲荷大社」の御祭神として知られ、稲荷神(お稲荷さん)として知られる神。

穀物の神として全国的に篤く信仰されている。

古くは当社の一端に石造りの一里塚が置かれていて「稲荷の森塚」と呼ばれていたと云う。

旅行者の目印として街道の側に1里(約3.927km)毎に設置した塚。

その一里塚には福徳村の名が記されていた。

現在、石碑として再建された碑はその写しである。

現在、石碑として再建された碑はその写しである。

表:宮戸川邊り宇賀の池上に 立る一里塚より此福徳村 稲荷森塚迄一理

裏:貞観元年卯年 三つき吉祥日

このように農村であった福徳村の鎮守として崇敬を集めた。

源義家や太田道灌など武将による崇敬

当社は当地の村民からだけでなく、武将からも崇敬が篤かったと伝わる。

平安時代後期、源義家(八幡太郎)が篤く崇敬したと云う。

源頼義(みなもとのよりよし)の長男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称した。

関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事が多く、新興武士勢力の象徴とみなされ、義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

室町時代後期、江戸城を築城した太田道灌が当社を崇敬したと云う。

狩りの帰路に度々参詣したとされる。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

道灌は江戸時代以前に当社に合祀。

合祀の際には、道灌の兜・矢・鏃などが奉納されたと伝わる。

このように関東に縁のある武将たちによって崇敬を集めた。

広大な社地と広壮な社殿を有する神社であった。

徳川家康の参詣・徳川秀忠が「芽吹稲荷」と命名

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

同年、当社に初参詣しその後も数度に渡って当社へ参詣。

慶長十九年(1614)、第二代将軍・徳川秀忠によって「芽吹稲荷」と命名。

社伝には以下の伝承が残されている。

慶長十九年(1614)正月八日に第二代将軍・徳川秀忠が当社に参詣した際、当社の社号を聞いて「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛。

この際、当社の椚(くぬぎ)の木からなる鳥居に、若芽が萌え出ているのを見て「芽吹稲荷」と命名したと云う。

元和五年(1619)、江戸城内の弁財天が合祀。

秀忠自ら神霊を治め大和錦の幌を奉納し「社地縄張を三百三十坪余り」と定めた。

このように徳川将軍家からも崇敬を集め、発展していく江戸の中で信仰を集めていった。

商業町として発展した当地・町の発展によって社地縮小

徳川将軍家の参詣もあった当社であるが、かつて福徳村と呼ばれたのどかな農村は、江戸幕府の開府と江戸の街づくりによって一変。

慶長八年(1603)、日本橋が架けられ、翌年には五街道の起点となる。

日本橋周辺は江戸市中で最も賑わいを見せるエリアとなり、福徳村も町方として指定。

明暦三年(1657)、明暦の大火が発生。

その後は大規模な江戸の都市改造が行われた。

江戸の大半を焼失させた大火事で、振袖火事・丸山火事とも呼ばれる。

江戸三大火の1つで、その中でも江戸時代最大の延焼面積・死者が発生。

江戸城の天守閣を含む、江戸市中の大半が焼失し、この明暦の大火を機に、江戸の都市改造が行われる事となった。

当社周辺は、「瀬戸物町」と呼ばれ、伊勢町と室町に囲まれた商業町として発展。

中でも当社があった通りは「浮世小路(うきよしょうじ)」と呼ばれ、「百川楼」と云う高級料亭があった事でも有名であった。

当社の規模は町の発展によって縮小。

その後も火事などによって幾度かの遷座(移転)や解体に見舞われた。

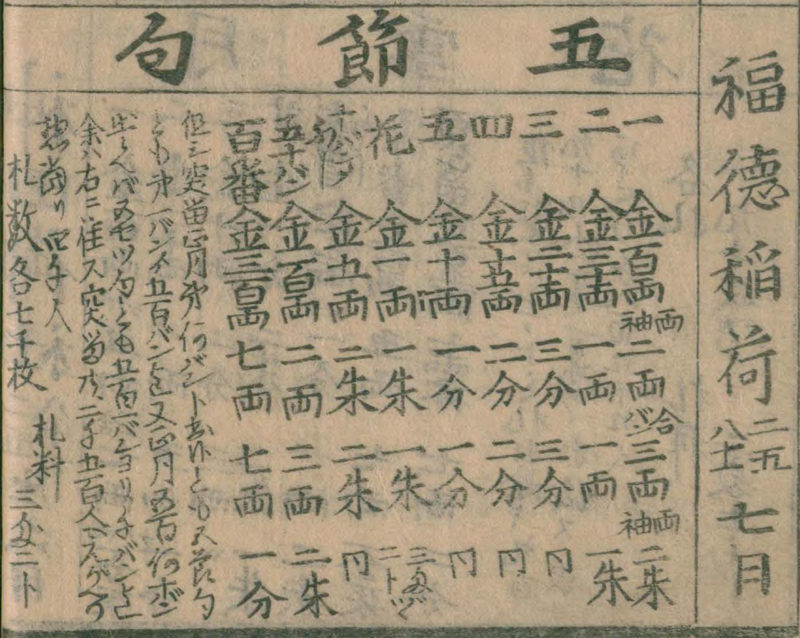

幕府から富籤の興行が許可された一社

享保年間(1716年-1736年)、これまで幕府が禁令としていた「富籤」を、寺社の修理費用に充てる事を目的とした由緒ある寺社のみに許可を始めた。

富突きとも呼ばれたくじ引き(賭博)。

現在の宝くじの起源とされるくじ引きで、江戸時代は幕府が許可した寺社のみで興行が許されたため、寺社奉行に許可を出願し、抽籤の際には与力が立ち会った。

中でも「谷中感応寺」「目黒滝泉寺(目黒不動尊)」「湯島天神」は「江戸の三富」と呼ばれるほど盛んであった。

当社も富籤の興行を許可された一社であった。

中でも当社の社号「福徳」は縁起が良いとして大層賑わったと云う。

文化年間(1804年-1818年)に発行された『江戸大富集』にも当社の名を見る事ができる。

『江戸大富集』は、この当時に富籤が定期的に興行されていた寺社を記したもの。

当社は「福徳稲荷」と記されていて、2月、5月、8月、11月と年4回の興行が7日に行われていた。

天保の改革で消滅の危機

富籤で大いに賑わった当社であったが、天保年間(1831年-1845年)に行われた「天保の改革」によって、規制や消失など多大な影響を受ける事になる。

天保十三年(1842)、老中・水野忠邦の命により富籤興行が禁止。

さらに華美な祭礼や贅沢・奢侈は悉く禁止となる。

天保の改革の影響で、当社の神職などが転居を命じられる。

それに伴う形で神社自体も一度消失の憂き目に遭っている。

天保十四年(1843)、水野忠邦が失脚。

氏子たちが奉行所へ当社再建の願書を出し、西堀留川(当時あった入掘)の川岸で再興している。

水野忠邦による「天保の改革」はあまりに過激で庶民の怨みを買ったと云う。

寺にあった木魚を乱打しながら「水野は叩くに(忠邦)もってこいの木魚だ」と歌われた程で、忠邦が失脚した際には暴徒化した江戸市民に邸を襲撃されている。

天保の改革で神社が消失すると云う憂き目にあったものの、水野忠邦失脚後は氏子による再興が行われ存続していく事となった。

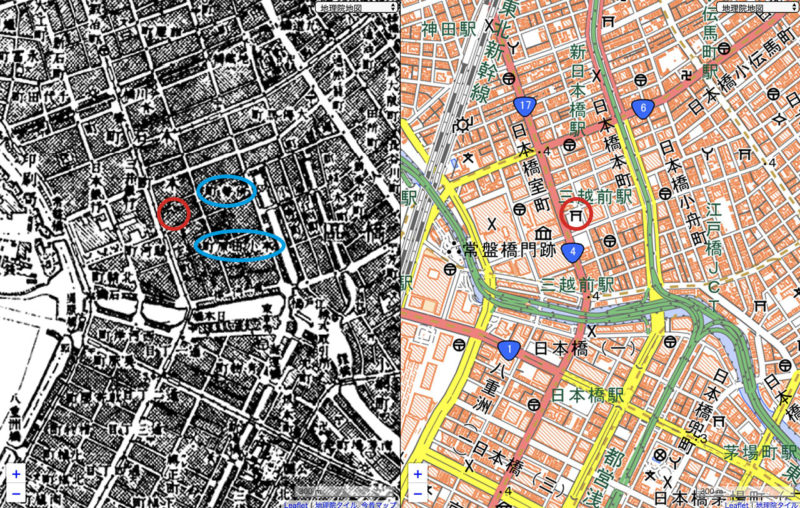

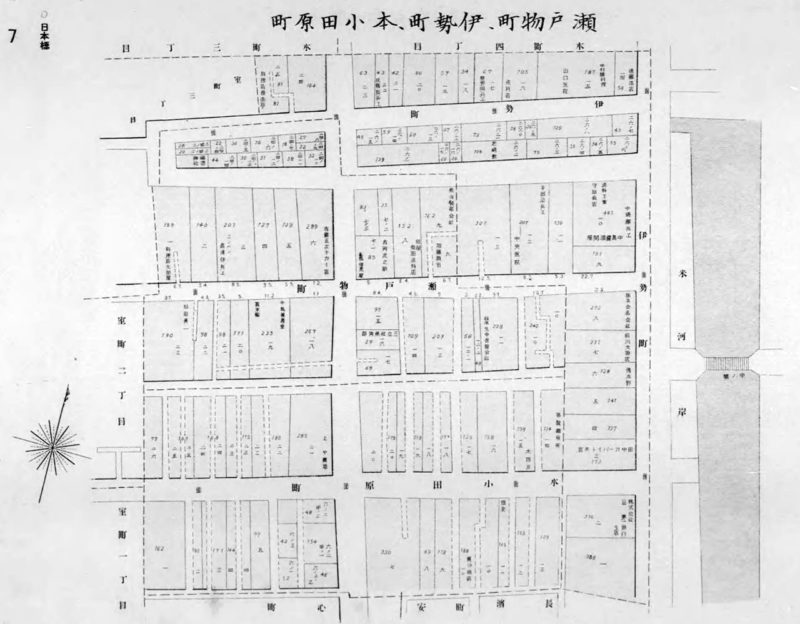

江戸切絵図から見る当社と瀬戸物町・浮世小路と百川楼

江戸時代の当社周辺については、江戸切絵図を見ると分かりやすい。

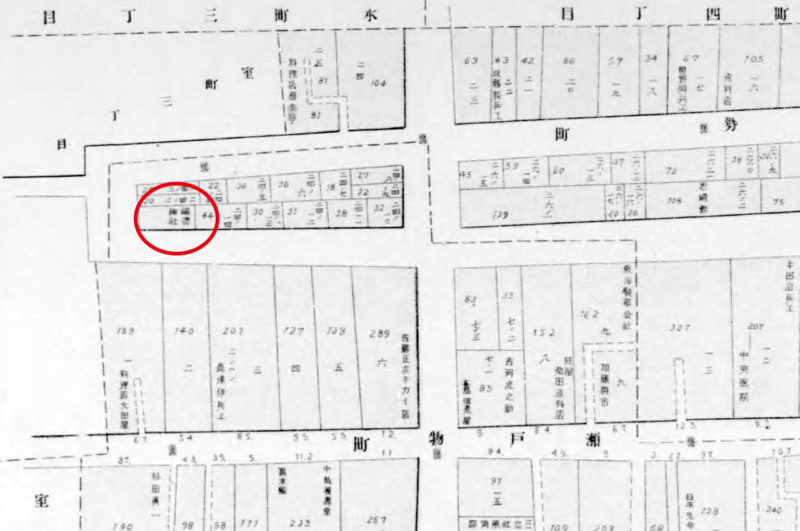

こちらは江戸後期の日本橋や人形町周辺の切絵図。

当社は図の中央下あたりに描かれている。

赤円で囲んだのが当社で「イナリ」と記されている。

天保の改革後に西堀留川沿いに再建されたのが分かる。

当社が置かれていたのは「瀬戸物町」と云う町であった。

伊勢町と室町に挟まれた商業街。

町名は大小の瀬戸物商が多数集まっていた事に因む。

町の北側にあった入掘は「西堀留川」と云い、雲母橋(きららばし/きらずばし)と道浄橋(どうじょうばし)が架かっていた。

当社に面して北側の細い路地に「浮世小路(うきよしょうじ)」と書かれている。

明和年間(1764年-1772年)以降は、北側に有名な「百川楼」と云う高級料亭が置かれていた。

明治初めまであった江戸で五指に入ると云われた屈指の料亭。

古典落語「百川」のモデル・舞台としても登場する。

安政元年(1854)の黒船来航の際には、百川楼が饗しの料理を2000両で請負、百川楼の料理人が横浜まで出向き、日本側がペリー率いるアメリカ側に本膳料理の昼食を出したと云う。

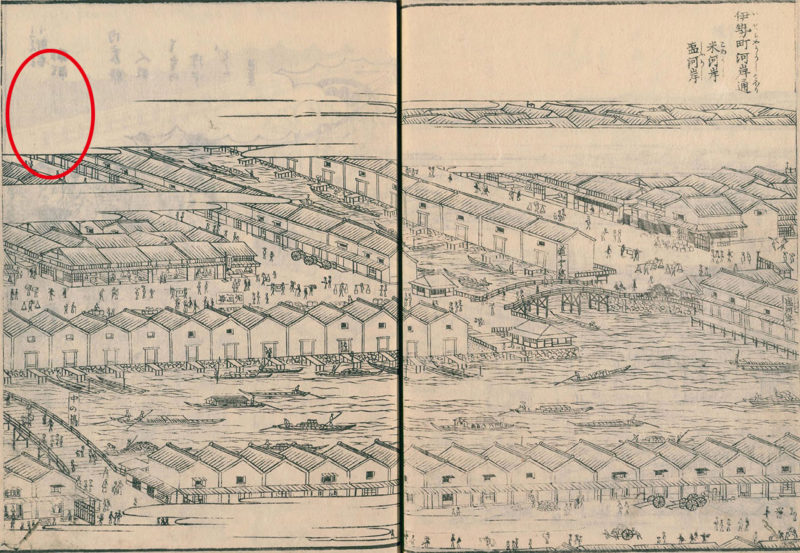

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の付近の様子が描かれている。

「伊勢町河岸通」として描かれた1枚。

当社の隣町である伊勢町を描いており、当時の当地周辺の町並みが分かる。

地理から見るに、赤丸が描かれたあたりの奥に当社が再興される事となる。

明治以降の歩み・幾度もの遷座

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列する。

明治九年(1876)、現在の「福徳神社」へ改称。

改称後も「芽吹稲荷」「福徳稲荷」などと云われ崇敬を集めた。

改称後も「芽吹稲荷」「福徳稲荷」などと云われ崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、当時の地図には神社の地図記号はないものの、若干鎮座地に違いがあるが、大まかにこのエリアに小さな社地を構えていた。

伊勢町、本小田原町と云う地名も見る事ができる。

これら周辺の地図は下記『東京市及接続郡部地籍地図』を見るとより詳細が分かる。

瀬戸物町、伊勢町、本小田原町周辺の地図が記されている。

「福徳神社」として当社が記されているのは赤円の部分。

これは江戸の切絵図と見比べてみると、西堀留川と云う入掘があった場所となっている。

「福徳神社」として、当時の写真が記録されている。

小さな神社であった事が窺え、幾度も遷座や再建によって社地が縮小していったのだろう。

もと、福徳村の田の中にあって、稲荷の森と云ひ境城廣かりしと云ふも、人家の建込むに連れて縮小さるるに至った。明治七年村社に列して福徳神社と號した。(東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖)

このように説明文にも、福徳村という農村にあったが、町家が立ち並ぶにつれて縮小していったという事が記されている。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

区内の9割以上が焼け野原となる大被害となり、当社も甚大な被害を受けた。

大正十四年(1925)、再興にあたって区画整理が行われ換地に遷座。

昭和十九年(1944)、空襲によって社殿が消失。

戦後は仮殿にて維持される。

昭和四十八年(1973)、現在地に遷座となった。

その後、敷地の一部を駐車場として貸し出すなどし、近年まではビルの屋上に小祠を置くのみの姿となり、細々と維持される事となる。

平成になり日本橋室町東地区の再開発と再興

平成二十六年(2014)、日本橋室町東地区の再開発によって、三井不動産を中心に「福徳神社」の再興が行われ社殿が竣工。

一時は消えつつあった神社が、地域コミュニティの核として再建を果たした。

一時は消えつつあった神社が、地域コミュニティの核として再建を果たした。

平成二十八年(2016)、「福徳の森」の整備、「薬祖神社」が遷座。

その後も着々と整備が行われ、現在に至る。

境内案内

コレド室町の通りは当社の美しい参道

最寄駅の三越前駅・新日本橋駅・日本橋駅などから徒歩すぐの距離に鎮座。

かつて当社があった瀬戸物町と呼ばれた町は、現在は日本橋室町の一画。

中でも「コレド室町1」と「コレド室町2」の間の通りは当社の参道という位置付け。

左が「コレド室町1」で右が「コレド室町2」。

左が「コレド室町1」で右が「コレド室町2」。

当社の参道と云う扱いになり、季節やイベントに応じて美しく彩られる。

当社の参道と云う扱いになり、季節やイベントに応じて美しく彩られる。

奥に見えるのが当社の鳥居。

奥に見えるのが当社の鳥居。

以下は2019年8月撮影時の参道。

2019年夏に開催されたアートアクアリウムに合わせて参道も彩られた。

2019年夏に開催されたアートアクアリウムに合わせて参道も彩られた。 金魚を施された大きな提灯。

金魚を施された大きな提灯。 季節に応じてコレド室町など再開発地区を挙げて地域を盛り上げる。

季節に応じてコレド室町など再開発地区を挙げて地域を盛り上げる。三井不動産のCMでもお馴染み・朱色の鳥居

コレド室町の参道を抜けた先に朱色の鳥居。

街中に再興された境内であるが、地域と一帯となった地域コミュニティの核として賑わう。

街中に再興された境内であるが、地域と一帯となった地域コミュニティの核として賑わう。

平日の昼間でも仕事の合間に参拝する人が多く、休日も混雑。

平日の昼間でも仕事の合間に参拝する人が多く、休日も混雑。

車両の侵入防止柵も鳥居になっているのが可愛らしい。

車両の侵入防止柵も鳥居になっているのが可愛らしい。

これら三井不動産による神社の再興の中でも、当社は集大成とも云える出来。

三井不動産のCMでは、当社の境内が度々登場する事でも知られる。

三井不動産のCMでは、当社の境内が度々登場する事でも知られる。

鳥居を潜って左手に石段があり、その右手に手水舎。

龍の吐水口から水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口から水が出て身を清める事ができる。

鉄骨造に吉野檜で化粧をした社殿

石段の先に社殿。

夏休みなど周囲の商業施設でイベント期間中は参拝列ができるくらい賑う事が多い。

夏休みなど周囲の商業施設でイベント期間中は参拝列ができるくらい賑う事が多い。

平成二十八年(2016)に再建された社殿はまだ新しさを感じるもの。

平成二十八年(2016)に再建された社殿はまだ新しさを感じるもの。

まだ新しい木々を感じさせる木造社殿のように見えるが、実は鉄骨造。

まだ新しい木々を感じさせる木造社殿のように見えるが、実は鉄骨造。

鉄骨造に吉野檜で化粧をしていると云う。

鉄骨造に吉野檜で化粧をしていると云う。

防火地域である当地に配慮して再建された。

防火地域である当地に配慮して再建された。

拝殿前の神狐像・宝くじ祈願・算額も

社殿前には一対の神狐像。

こちらも社殿同様に再建されたもの。

こちらも社殿同様に再建されたもの。

宝珠と巻物を咥えた可愛らしい狐様。

宝珠と巻物を咥えた可愛らしい狐様。

拝殿前右手には富籤(宝くじ)祈願場所。

宝くじ・財布・スマホなどを置いて鈴を振りお祓いをして御神徳を頂く。

宝くじ・財布・スマホなどを置いて鈴を振りお祓いをして御神徳を頂く。

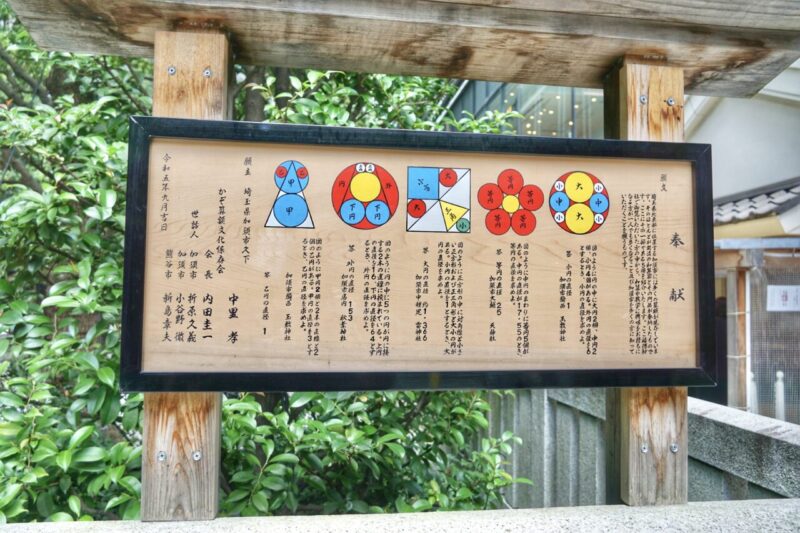

拝殿前左手には算額。

こちらは令和五年(2023)に奉納されたものだが、それより前に企画が行われた過去がある。

こちらは令和五年(2023)に奉納されたものだが、それより前に企画が行われた過去がある。

令和二年(2020)に奉納された算額。

2020年5月には「おうちで和算 -算額の問題を解こう-」といった企画を開催。

2020年5月には「おうちで和算 -算額の問題を解こう-」といった企画を開催。 算額の奉納が多かった埼玉県の神社に奉納された問題が掲示された。

算額の奉納が多かった埼玉県の神社に奉納された問題が掲示された。

額や絵馬に和算の問題や解法を記して寺社に奉納したもの。和算において、問題が解けたことを神仏に感謝しますます勉学に励むことを祈念して奉納されたと伝わる。

都内では渋谷の「金王八幡宮」の算額が知られ、小説や映画『天地明察』の舞台にもなっている。

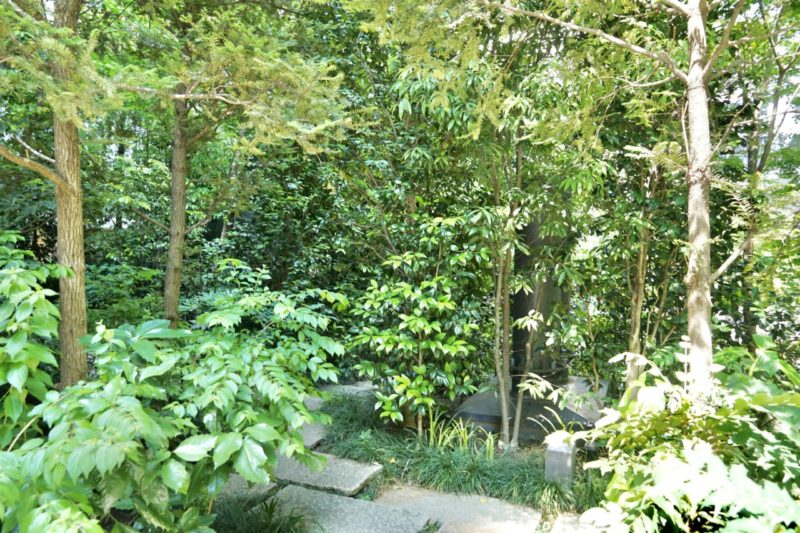

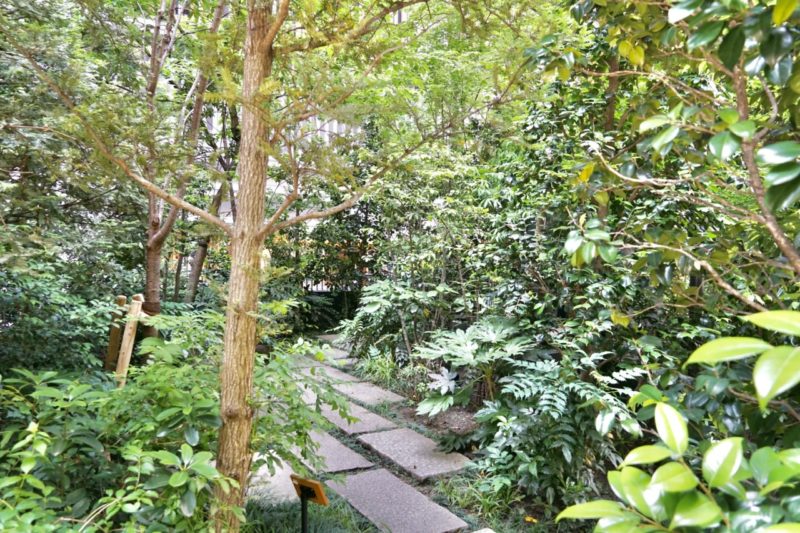

様々な植栽が演出された福徳の森

平成二十八年(2016)には社殿の右手が「福徳の森」として整備され竣工。

多くの植物が植栽されている。

多くの植物が植栽されている。

最新の再開発された街の中に緑のある鎮守の杜。

最新の再開発された街の中に緑のある鎮守の杜。

商業施設やオフィスで過ごす人々の憩いの場。

商業施設やオフィスで過ごす人々の憩いの場。

社殿の両脇には椚(くぬぎ)の木が植えられていて、当社の「芽吹稲荷」と命名された社伝に基づくもの。

社殿の両脇には椚(くぬぎ)の木が植えられていて、当社の「芽吹稲荷」と命名された社伝に基づくもの。

二代将軍・徳川秀忠が当社に参詣し「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛。

この際、当社の椚(くぬぎ)の木からなる鳥居に、若芽が萌え出ているのを見て「芽吹稲荷」と命名した。

SNS映えスポットも多数

福徳の森では季節に応じて各種イベントも開催し、SNS映えスポットも多いため人気を博す。

特に夏は「森の風鈴小怪」として多くの風鈴を展示。(2025年7月撮影)

特に夏は「森の風鈴小怪」として多くの風鈴を展示。(2025年7月撮影)

綺麗な風鈴の参道として撮影を楽しむ人々が多い。

綺麗な風鈴の参道として撮影を楽しむ人々が多い。

2019年までは夏限定で毎年「日本橋三井ホール」でにてアートアクアリウムが開催され、それに合わせたイベントも多数開催された。

SNS映えするイベントとして大人気で数時間待ちになる事も。(2020年はアートアクアリウム美術館として常設)

SNS映えするイベントとして大人気で数時間待ちになる事も。(2020年はアートアクアリウム美術館として常設) 当社境内にも金魚すくいが楽しめるスペース。

当社境内にも金魚すくいが楽しめるスペース。 多くの提灯と「金魚の祭」が催され賑わう。

多くの提灯と「金魚の祭」が催され賑わう。医薬の祖神を祀る薬祖神社が境内に遷座

社殿の東側には薬祖神社が鎮座。

平成二十八年(2016)に当社の境内に遷座したもの。

平成二十八年(2016)に当社の境内に遷座したもの。

それまでは日本橋本町3丁目の昭和薬貿ビルの屋上に祀られていた。

それまでは日本橋本町3丁目の昭和薬貿ビルの屋上に祀られていた。

東京薬事協会が奉賛し、医薬の祖神と言われる大穴牟遅神(おおなむちのかみ)と少名毘古那神(すくなびこなのかみ)の二神を御祭神とする。

東京薬事協会が奉賛し、医薬の祖神と言われる大穴牟遅神(おおなむちのかみ)と少名毘古那神(すくなびこなのかみ)の二神を御祭神とする。

御朱印は別紙での授与

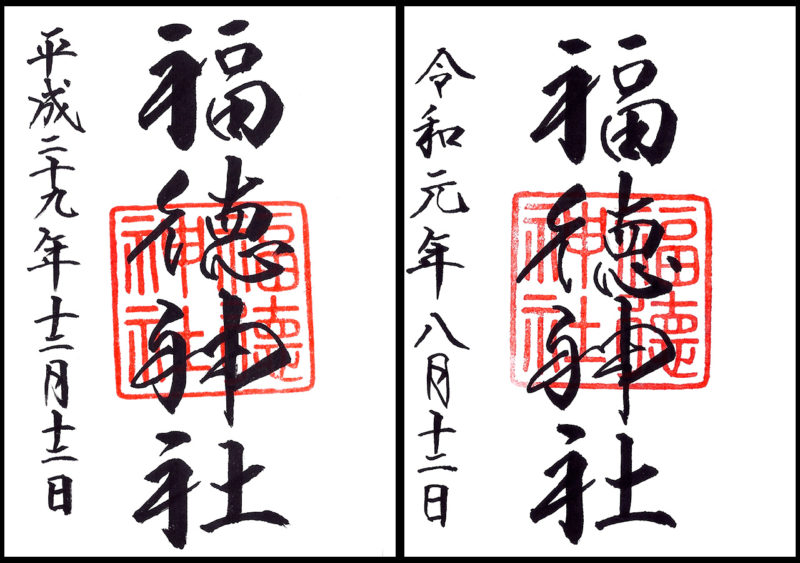

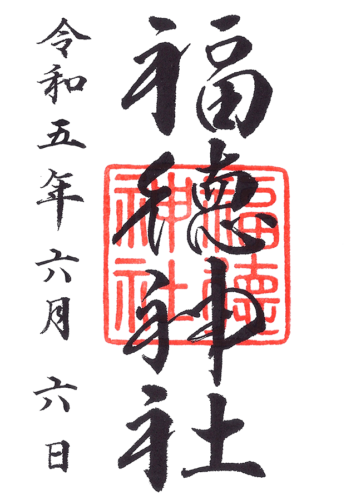

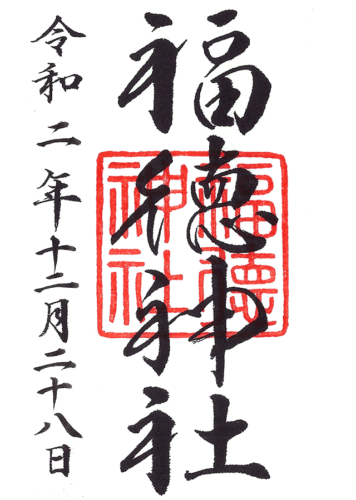

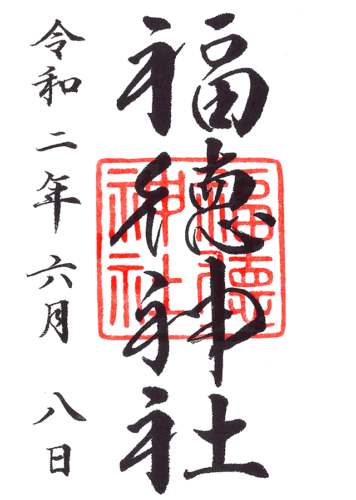

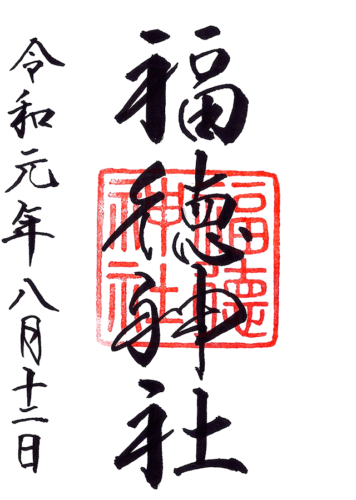

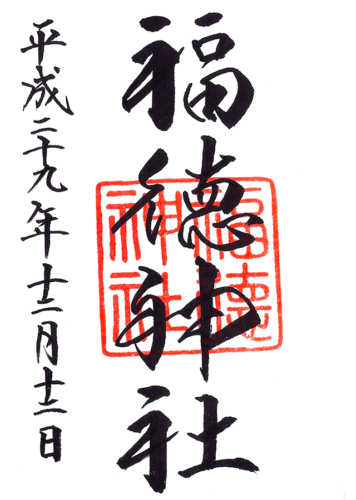

御朱印は「福徳神社」の朱印。

それに社号の墨書きと日付のとてもシンプルなもの。

それに社号の墨書きと日付のとてもシンプルなもの。

コロナ禍以降は別紙での対応となっている。

コロナ禍以降は別紙での対応となっている。

都営浅草線沿線の八社によって「東京福めぐり 開運八社さんぽ」が開催され当社も参加。

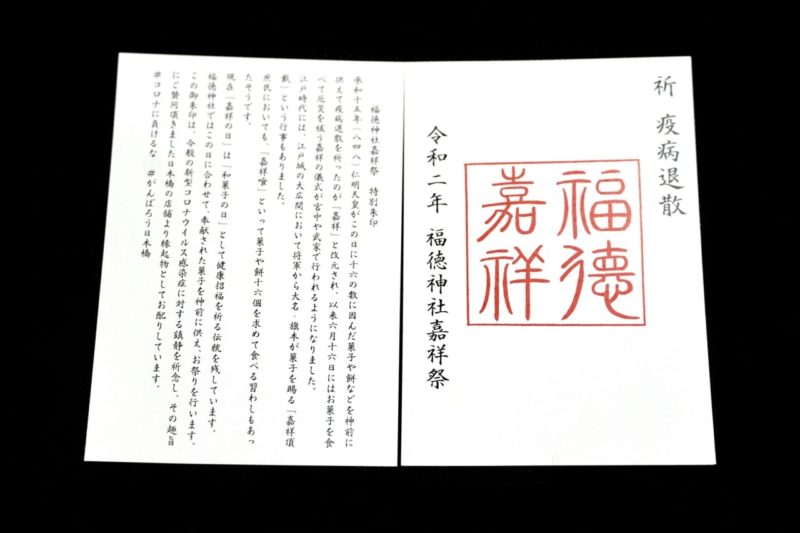

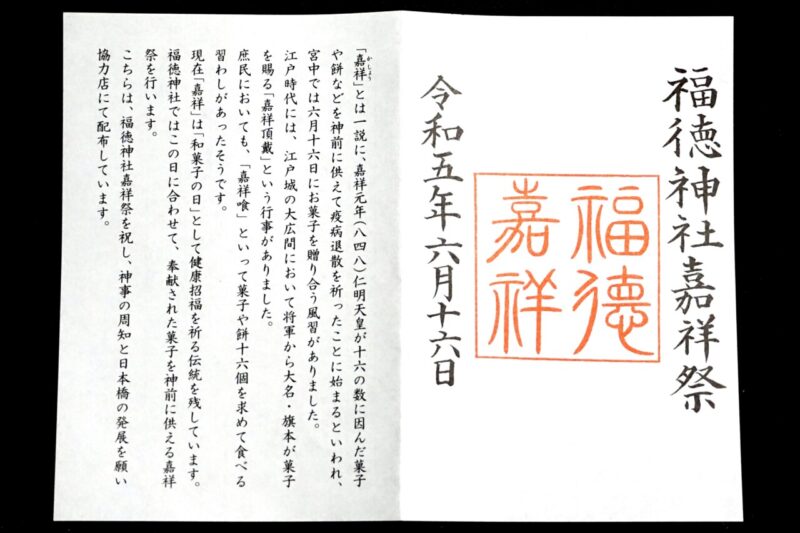

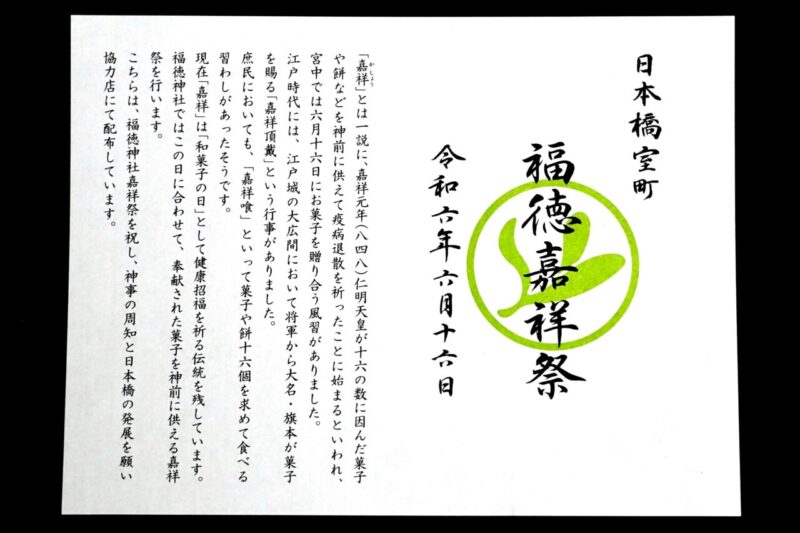

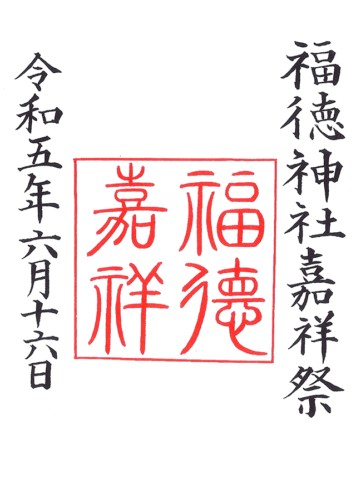

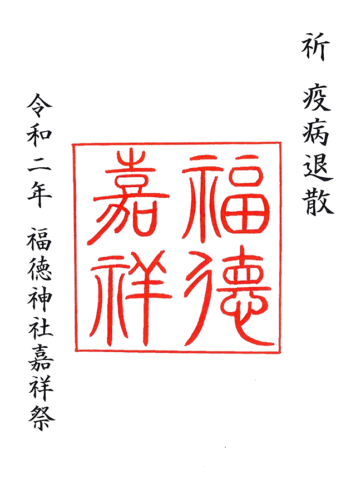

6月16日は嘉祥の日・賛同店舗で特別御朱印を頒布

6月16日は嘉祥祭が行われる。

それに合わせて賛同の各店舗で特別御朱印を頒布する企画を開催。

毎年6月16日を嘉祥の日と呼ぶ。

平安時代の承和十五年(848)6月16日に仁明天皇が神託によって、16の菓子を供え疫病退散を祈願し、年号を「嘉祥」に改元された事を起源とする。

江戸時代には江戸城内にずらりと菓子を並べ、参賀の大名・旗本が徳川将軍から菓子を賜る「嘉祥頂戴」と云う行事が行われていた。

また庶民においても16個の菓子や餅を神様に供え食し疫病退散を祈願する「嘉祥喰い」と云う風習が残っていたと云い、このような伝統から現在は6月16日を「和菓子の日」として健康招福を祈る行事が行われている。

6月16日の嘉祥の日に合わせて頒布された特別御朱印。

賛同の各店舗での頒布となっていて、地域のお店と共に盛り上げると云う良い施策。

賛同の各店舗での頒布となっていて、地域のお店と共に盛り上げると云う良い施策。

筆者は「亀戸天神社」参道にお店を構え知られる「船橋屋」のコレド室町店であんみつやくず餅を頂いた。(賛同店舗で飲食や買い物をすると店舗にて特別御朱印を頂ける)

筆者は「亀戸天神社」参道にお店を構え知られる「船橋屋」のコレド室町店であんみつやくず餅を頂いた。(賛同店舗で飲食や買い物をすると店舗にて特別御朱印を頂ける)

2023年も参加。

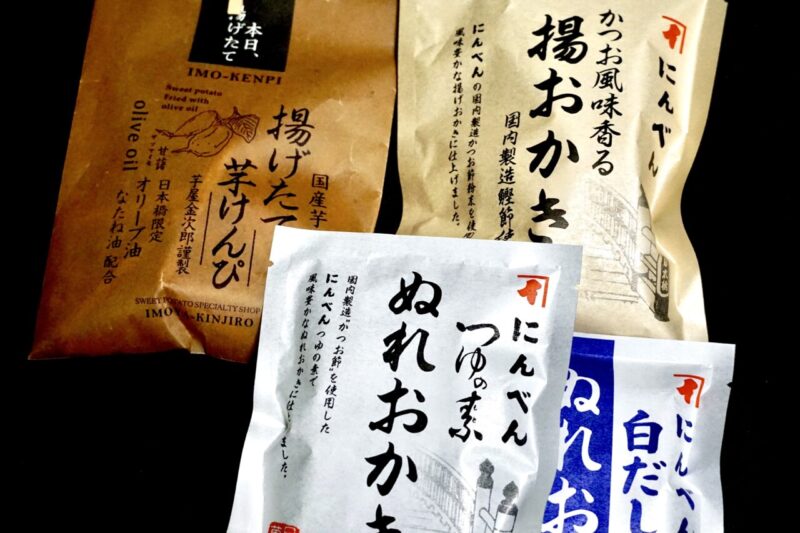

この年は「にんべん日本橋本店」でお買い物。

この年は「にんべん日本橋本店」でお買い物。

2024年も参加。

御朱印のデザインも新デザインに変更。

御朱印のデザインも新デザインに変更。

にんべんや芋屋金次郎でお買い物。

にんべんや芋屋金次郎でお買い物。

宝くじを保管する宝袋

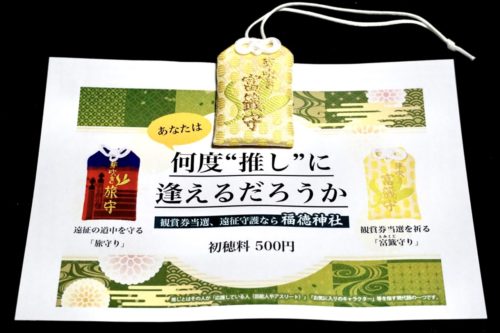

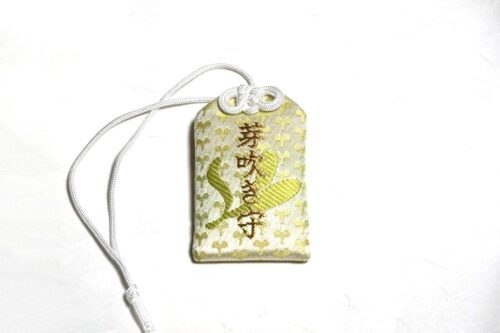

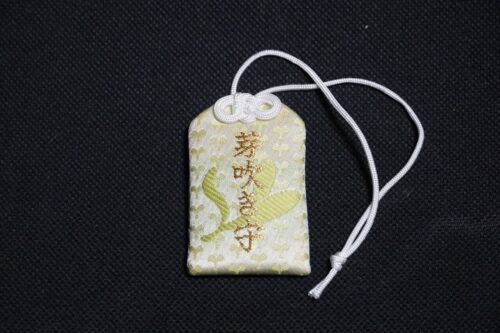

授与品には「芽吹き守」「芽吹き富籤守」「芽吹き勝守」など、当社が「芽吹稲荷」と呼ばれた故事に因んだものが多く用意されている。

中でも「富籤守」や宝くじを保管するための「宝袋」は縁起が良いとして人気。

中でも「富籤守」や宝くじを保管するための「宝袋」は縁起が良いとして人気。

これは当社が幕府から富籤の興行が許可された由緒ある一社であった事に因む。

これは当社が幕府から富籤の興行が許可された由緒ある一社であった事に因む。

富突きとも呼ばれたくじ引き(賭博)。

現在の宝くじの起源とされるくじ引きで、江戸時代は幕府が許可した寺社のみで興行が許されたため、寺社奉行に許可を出願し、抽籤の際には与力が立ち会った。

中でも「福徳」の社号は縁起がよいとして人気を博した。

こうした富籤(宝くじ)にまつわる御由緒から、宝くじ当選祈願が人気。

当選祈願をお願いするのもよいだろう。

当選祈願をお願いするのもよいだろう。

推しへの当選祈願が人気・推し活参拝・過去には刀剣乱舞コラボも

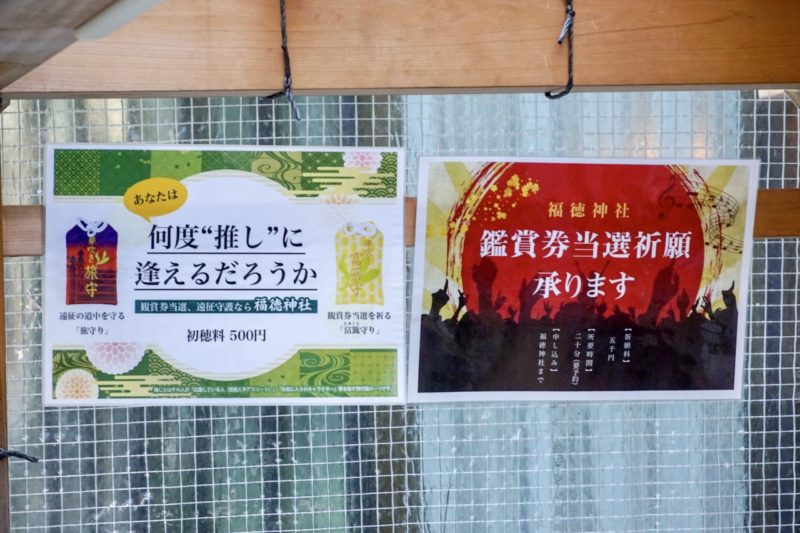

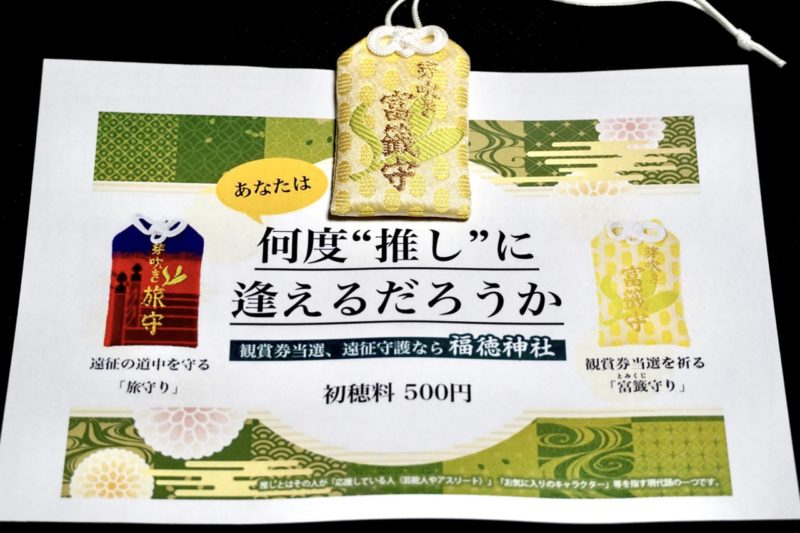

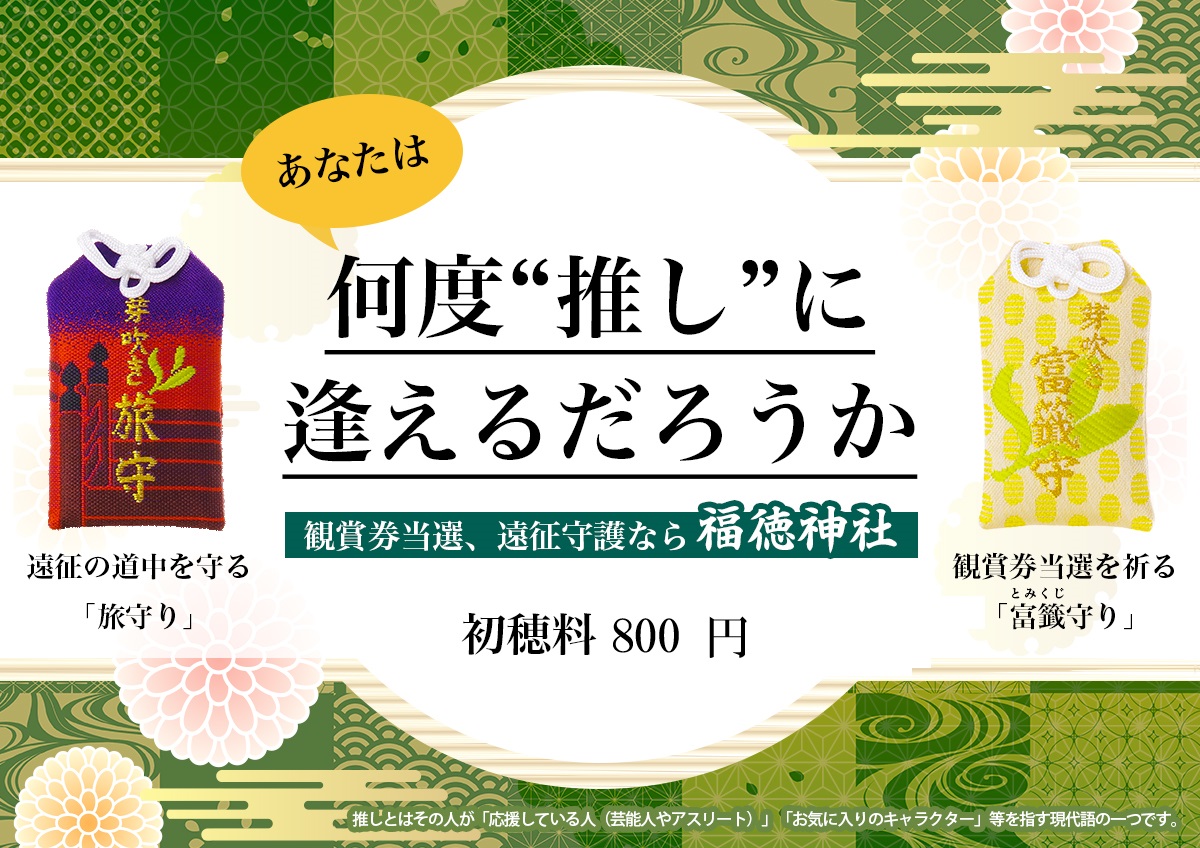

また当選祈願を現代的に解釈して「推し」への当選祈願も行われている。

宝くじだけでなく鑑賞券(ライブ・演劇・コンサート等)のチケット抽選の当選祈願をされる方も多く、「あなたは何度”推し”に逢えるだろうか」のキャッチコピーで人気を博している。

宝くじだけでなく鑑賞券(ライブ・演劇・コンサート等)のチケット抽選の当選祈願をされる方も多く、「あなたは何度”推し”に逢えるだろうか」のキャッチコピーで人気を博している。

当選を祈る「富籤守り」も大変人気となり、今では推し活の一環として参拝される方もかなり多い。

当選を祈る「富籤守り」も大変人気となり、今では推し活の一環として参拝される方もかなり多い。

過去にはゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』とのコラボも。

そのため現在もとうらぶファン、刀ミュファンの方などが多く訪れる。

所感

福徳村の鎮守として其の名を社号に残す当社。

旧村名の由来は不明であるが、かつて参拝した徳川秀忠が「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛したように、「福徳」という名は実に縁起がよいもの。

江戸の商業の中心であった日本橋エリアにおいて、地域の発展と共に社地は縮小されながらも富籤の興行許可などで大いに賑わった事が窺える。

その後、天保の改革での消滅の危機からの復興、そして明治以後、戦後の衰退。

少し前まではビルの屋上に小さな祠があるのみの神社であったが、現在は三井不動産を中心として再興が行われ日本橋室町東地区の中核として人気を博している。

個人的には神社と地域というのは密に結びついていて欲しい気持ちが強く、商業地域として再開発された当地においてこうして再興されたのは素晴らしい。

街の発展と共に神社が共に歩んでいく下地が復活したのは、三井不動産をはじめ神社や氏子の方々の努力によるものであり、現代の新しい神社の形とも云え実に素敵な神社である。

現在は推し活の一環として参拝される方も大変多く人気の一社となっている。

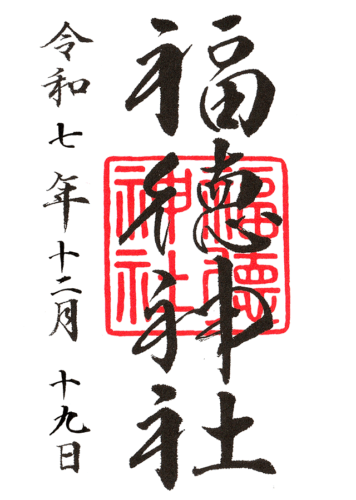

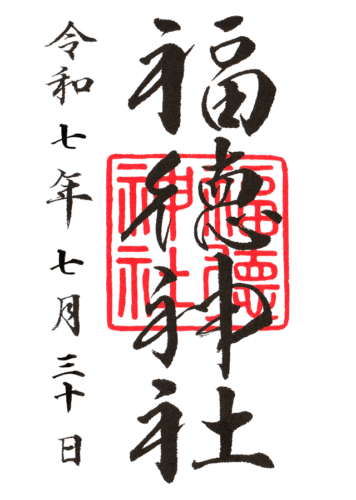

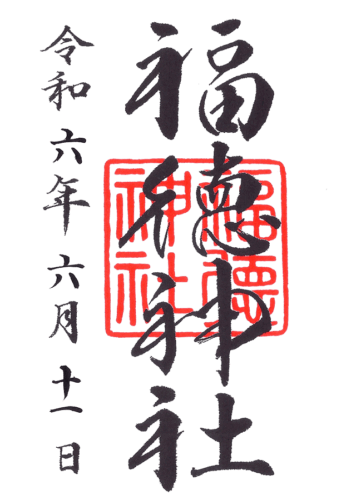

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※2017年参拝時は初穂料300円だったが、2019年参拝時は初穂料500円に変更。

- 通常

- 通常

- 嘉祥祭

- 通常

- 嘉祥祭/旧

- 通常

- 通常

- 通常

- 嘉祥祭/旧

- 通常

- 通常

- 通常

授与品・頒布品

富籤守り

初穂料:800円

社務所にて。

※以前は500円だったが現在は800円に変更。

- 富籤守り

- 富籤守り

芽吹き守

初穂料:800円

社務所にて。

※以前は500円だったが現在は800円に変更。

- 芽吹き守

- 芽吹き守

福飴

初穂料:─

社務所にて。

※2020年6月に御朱印(書き置き)を頂いた際に下さった。

参拝情報

参拝日:2025/12/19(御朱印拝受)

参拝日:2025/08/30(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/11(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/06(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/31(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/28(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/08/12(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/12/12(御朱印拝受)

コメント