目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

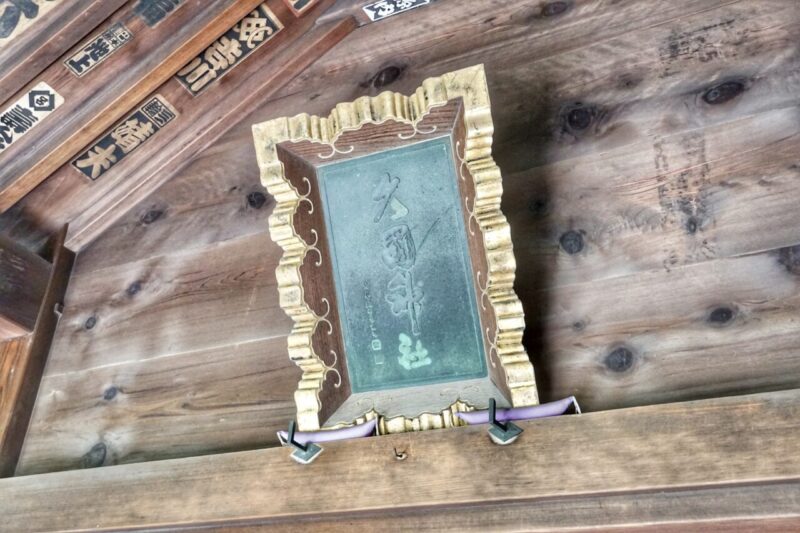

概要

旧谷町と旧箪笥町の鎮守・六本木のお稲荷様

東京都港区六本木に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧谷町・旧箪笥町の鎮守。

古くは「久国稲荷神社」と称されていたお稲荷様。

「久国」は鎌倉時代の刀工・粟田口久国作の刀が奉納されている事に由来。

現在は港七福神めぐりの布袋尊を担う。

六本木の都会に鎮座する小さな神社ながら古き良き鎮守としての姿が維持されていて、知る人ぞ知る都会のオアシスとして親しまれている。

神社情報

久國神社(ひさくにじんじゃ)

御祭神:倉稲魂命

社格等:─

例大祭:6月8日

所在地:東京都港区六本木2-1-16

最寄駅:六本木一丁目駅・六本木駅・赤坂駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/hisakuni.shrine/

御由緒

勧請年月不詳ながら、古くはもと千代田村紅葉(現皇居内)に鎮座されていたという。久国作の刀が寄進されたため久国稲荷神社と称するようになった。(東京都神社庁より)

歴史考察

江戸城築城以前より鎮座していた古社

創建年代は不詳。

古くは千代田村紅葉と呼ばれた地に鎮座していたという。

江戸城の西丸東北にある丘。

現在は皇居を構成する一部となっている。

江戸城築城以前は最勝寺(目青不動)も紅葉山にあったと伝えられていて幾つかの寺社が紅葉山に鎮座していた事が窺える。

当社は江戸城が築城する以前より鎮座していたお稲荷様であった。

江戸城築城・江戸城隍の鎮守として溜池に遷座

長禄元年(1457)、太田道灌が江戸城を築城。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため悲劇の武将としても知られる。

寛正六年(1465)、「城隍の鎮守」として溜池(現在より東側)に遷座。

当時は御神木として榎の木があったと云う。

城隍神(じょうこうしん)は、主に中国の民間信仰で伝わる神で土地の守護神を云う。

意味合いとしては江戸城下の鎮守とされたのであろう。

太田道灌によって粟田口久国作の刀が奉納

その後、太田道灌によって刀工・粟田口久国作の刀が奉納。

鎌倉時代の刀工。

粟田口派の祖を父に持つ刀工一家の次男で、兄弟を総称して「粟田口六兄弟」と呼び、特に末弟である国綱は天下五剣の一つに数えられる鬼丸国綱(おにまるくにつな)の作者として知られる。

後鳥羽上皇に御番鍛冶として召され師範格の「師徳鍛冶」を拝命。

天保元年(1830)に成立した刀剣解説書『懐宝剣尺』では、久国の刀は「古刀最上作」に列してあり、古くから非常に稀少な刀であった。

久国の刀は、1口が国宝、3口が重要文化財に指定されている。

太田道灌が当社に久国作の刀を奉納した当時からも、大変に稀少な刀であったとされる。

そうした稀少な刀を道灌が当社に寄進した事からも、当社を「城隍の鎮守」として篤く崇敬した事が窺える。

久国作の刀が奉納された事から当社は「久国稲荷」と称され崇敬を集めた。

江戸中期に現在地へ遷座・谷町と箪笥町の鎮守

寛保元年(1741)、現在地に遷座。

別当寺は「林昌寺」(現・廃寺)であった。

谷町(麻布谷町)と箪笥町(麻布箪笥町)の鎮守として崇敬を集めた。

谷町は当時の麻布最北端の町、現在は首都高の谷町ジャンクションとして名が残る。

箪笥町は江戸初期に幕府の武具を掌った御箪笥奉行に由来。

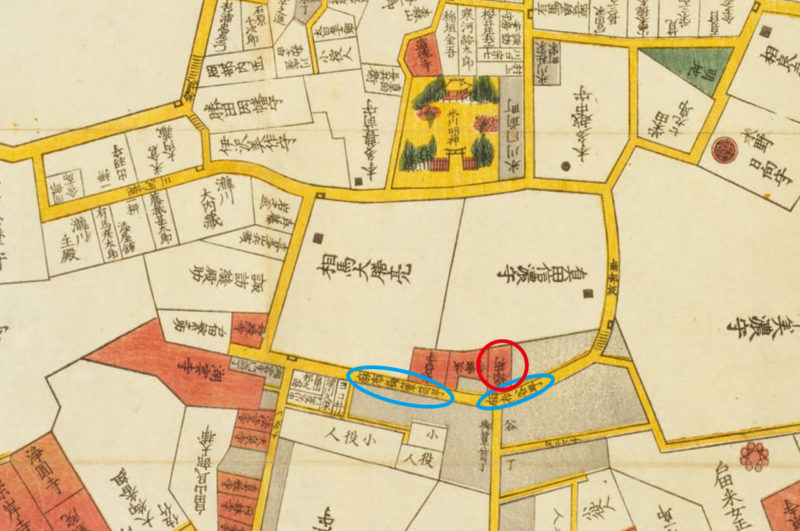

江戸切絵図から見る当社

当社や氏子区域の様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の赤坂周辺の切絵図。

左上が北の切絵図となっていて当社は図の中央右に描かれている。

「稲荷」として記されているのが当社。

当社の前には麻布谷町・麻布箪笥町といった町名も見る事ができ、当社は一帯の鎮守であった。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

別当寺「林昌寺」の僧が復飾して当社の神職となり「林昌寺」は廃寺。

当社は無格社で、「稲荷神社」と称された。

明治七年(1874)、近隣の火事により類焼。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると、当時の地理関係を確認する事ができる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

青円で囲ったように、当地は谷町・箪笥町といった地名が残っていた。

当社はこれら一帯の鎮守とされたものの、明治維新後はしばらく荒廃した状態が続いたと云う。

昭和二年(1927)、社号を「稲荷神社」から「久國神社」へ改称。

粟田口久国作の刀が奉納された事から「久国稲荷」と称されていた当社だが、正式に「久国」の名を冠した。

粟田口久国作の刀が奉納された事から「久国稲荷」と称されていた当社だが、正式に「久国」の名を冠した。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で社殿を焼失。

昭和二十八年(1953)、社殿が再建され復興を果たした。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

その後も境内整備が進み現在に至る。

現在は現在は港七福神めぐりの布袋尊を担う。

境内案内

六本木の路地裏に鎮座・戦前の鳥居と狛犬

最寄駅の六本木一丁目から徒歩すぐ、六本木通りを1本裏路地に入った場所に鎮座。

一方通行の細い路地裏に面して社号碑。

一方通行の細い路地裏に面して社号碑。

参道の一部は駐車場となっている。

参道の一部は駐車場となっている。

六本木エリアにあり小さな社地を活かした造り。

六本木エリアにあり小さな社地を活かした造り。

参道の先に石段があり、その上に鳥居。

昭和十五年(1940)に奉納された石鳥居。

昭和十五年(1940)に奉納された石鳥居。

鳥居の前に一対の狛犬。

昭和十八年(1943)奉納。

昭和十八年(1943)奉納。

招魂社系の狛犬だが表情がユニーク。

招魂社系の狛犬だが表情がユニーク。

鳥居や狛犬など六本木にありながら戦前の社頭を残す。

鳥居や狛犬など六本木にありながら戦前の社頭を残す。

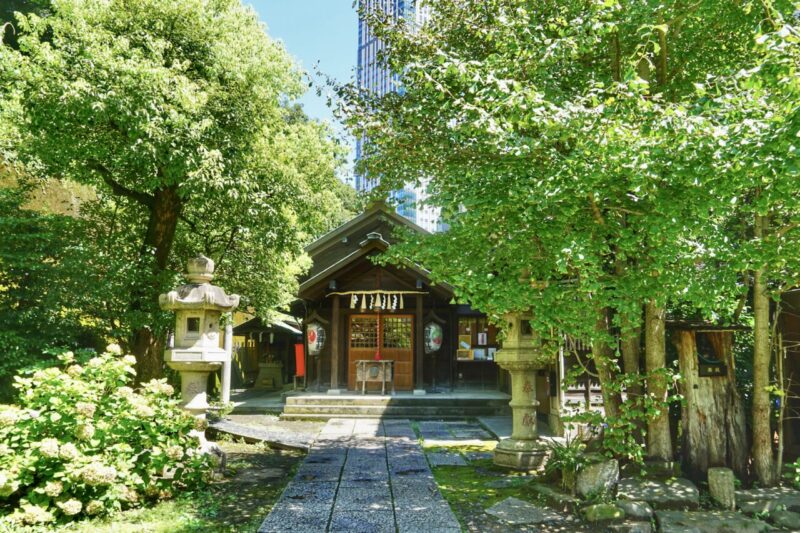

都会のオアシス・どこか懐かしい境内

鳥居を潜った先の境内は知る人ぞ知る都会のオアシス。

現代の六本木をあまり感じさせない、地域の鎮守といった懐かしい光景。

現代の六本木をあまり感じさせない、地域の鎮守といった懐かしい光景。

裏手には緑が残り静かな空間。

裏手には緑が残り静かな空間。

左手には古びた児童遊具。

左手には古びた児童遊具。

ベンチなども置かれているため、地域の方や会社員の休憩所として利用される事も多い。

ベンチなども置かれているため、地域の方や会社員の休憩所として利用される事も多い。

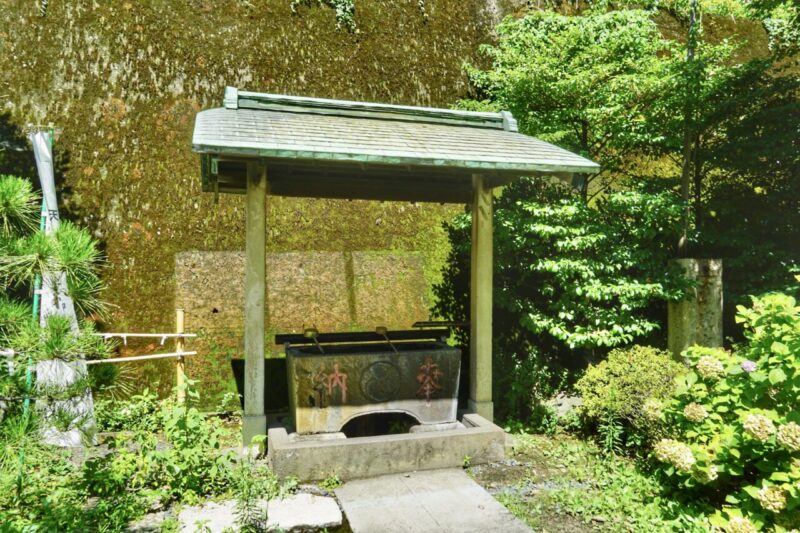

鳥居を潜って正面奥に手水舎。

身を清める事ができる。

身を清める事ができる。

水盤は明治二十五年(1892)に奉納されたもの。

水盤は明治二十五年(1892)に奉納されたもの。

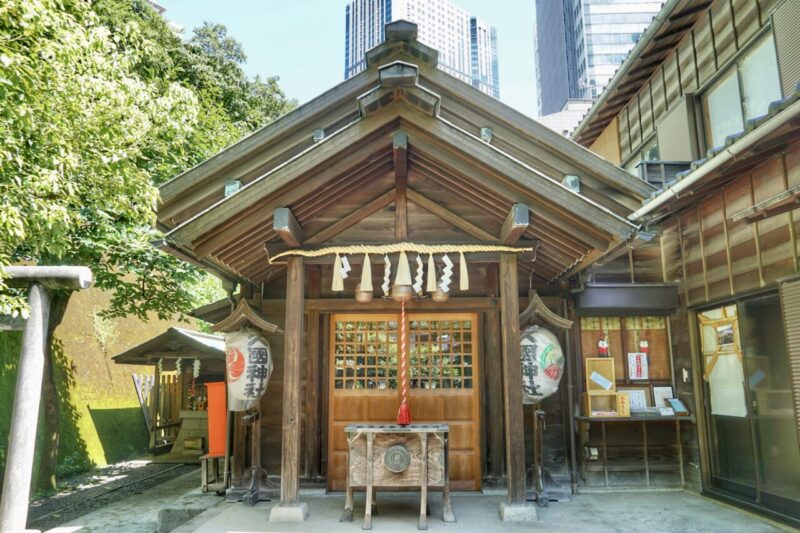

戦後に再建された木造社殿

参道は右手に折れる形で、その先に社殿。

六本木エリアでいながら昔ながらの趣ある境内。

六本木エリアでいながら昔ながらの趣ある境内。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

昭和二十八年(1953)に再建された社殿。

昭和二十八年(1953)に再建された社殿。

拝殿前には懐かしい10円の御神籤の自販機。

拝殿前には懐かしい10円の御神籤の自販機。

年季の入った木造社殿となっているが、綺麗に維持管理されている。

年季の入った木造社殿となっているが、綺麗に維持管理されている。

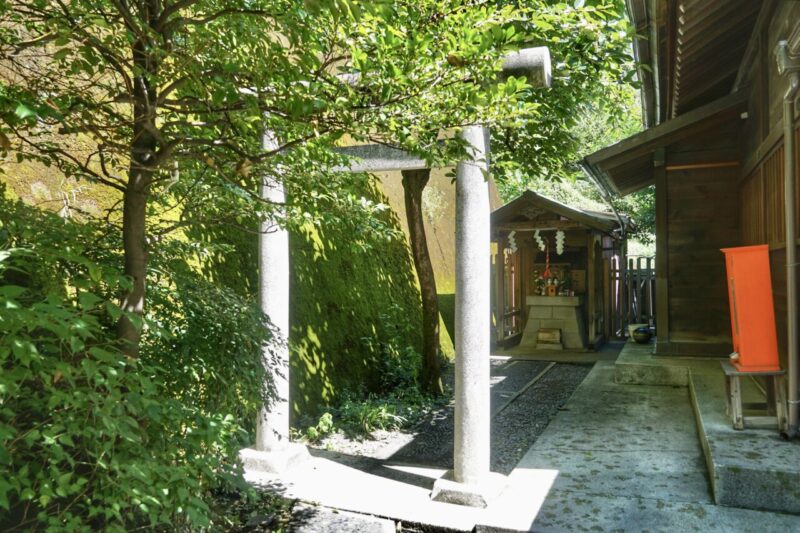

境内社には導きの神・猿田彦神社

社殿の左手に境内社の猿田彦神社。

鳥居が設けられてその先に社殿。

鳥居が設けられてその先に社殿。

社号の通り導きの神・猿田彦大神を祀る。

社号の通り導きの神・猿田彦大神を祀る。

『古事記』『日本書紀』の天孫降臨の段に登場する神。

天孫降臨の際、天照大神(あまてらすおおみかみ)に遣わされた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を道案内した神であるため、「導きの神」とされる。

国土の神・道案内の守神であり、中世には庚申信仰や道祖神と結びつき、民間信仰としても広く信仰を集めた。

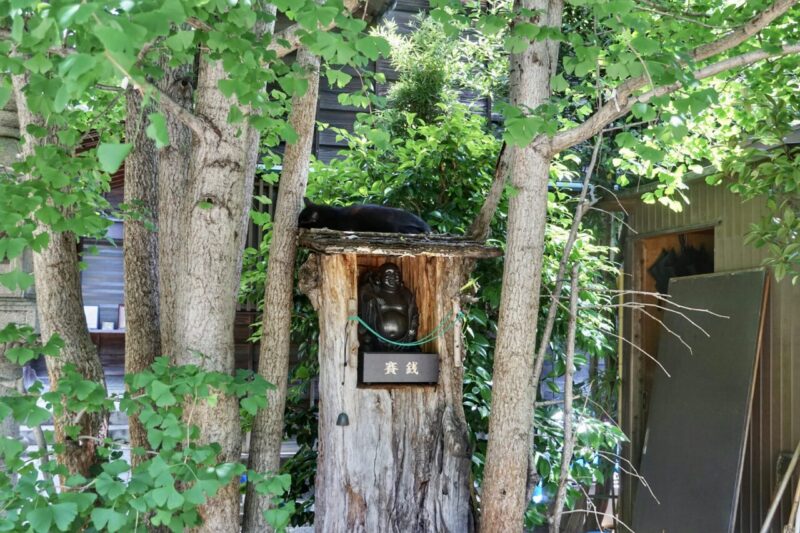

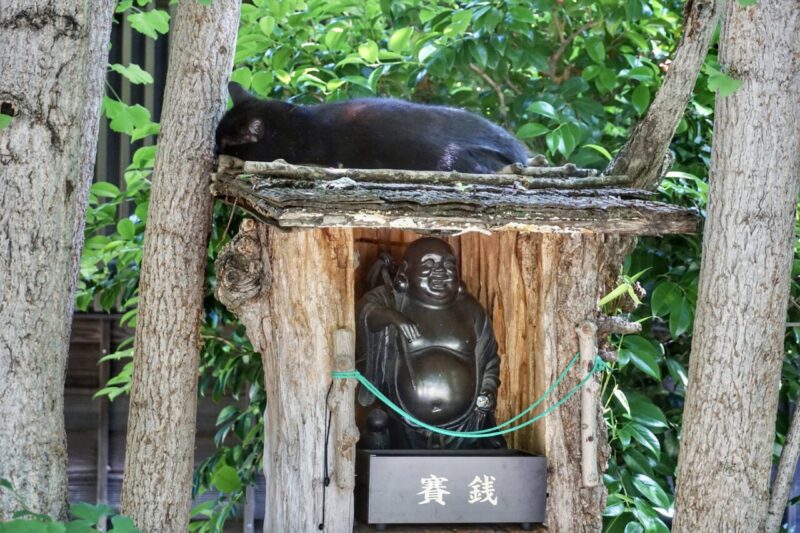

布袋尊像や龍神の石像

参道の右手に布袋尊像。

木の幹の中に置かれているのが特徴的。(上には猫ちゃんが寝ていた)

木の幹の中に置かれているのが特徴的。(上には猫ちゃんが寝ていた)

当社は港七福神巡りの布袋尊を担う。

当社は港七福神巡りの布袋尊を担う。

その右手にひっそりと隠れるように龍神の石像。

この茂みの奥。

この茂みの奥。

擬人化された龍神の石像。

擬人化された龍神の石像。

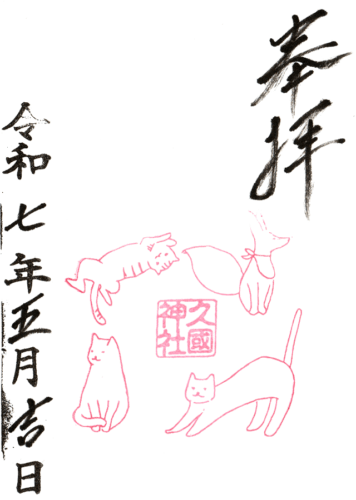

猫ちゃんに逢える神社

当社には猫ちゃんが居着いていることも多い。

鳥居横でこそっと顔を出す猫ちゃん。

鳥居横でこそっと顔を出す猫ちゃん。

そのまま猿田彦神社の前でお眠り。

そのまま猿田彦神社の前でお眠り。

導きの神様の前まで歩いて寝だすと、猫ちゃんに導かれたようでちょっと得した気分に。

導きの神様の前まで歩いて寝だすと、猫ちゃんに導かれたようでちょっと得した気分に。

布袋尊像の上には黒猫ちゃん。

布袋尊像の上には黒猫ちゃん。

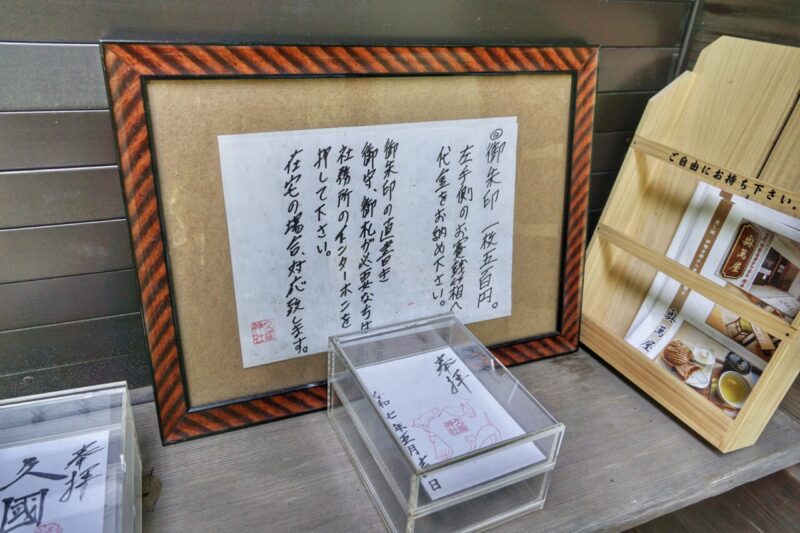

御朱印は複数あり・港七福神めぐりの布袋尊

御朱印は社務所にて。

授与所にて声をかけると社務所の玄関へ案内頂き丁寧に対応して下さった。

授与所にて声をかけると社務所の玄関へ案内頂き丁寧に対応して下さった。

ご不在な場合はこうして書き置きが置かれている事も。

ご不在な場合はこうして書き置きが置かれている事も。

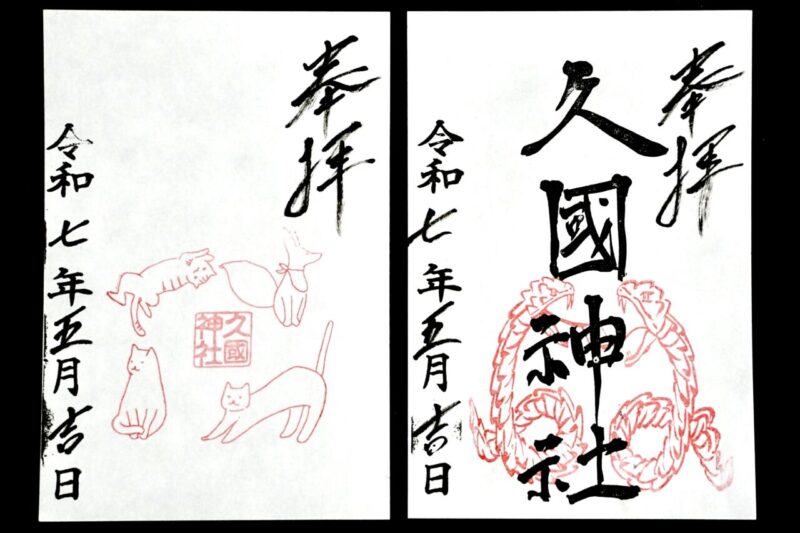

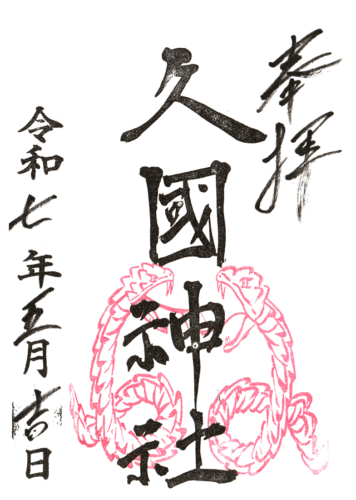

2025年参拝時に置かれていた御朱印は5種類。

2025年参拝時に置かれていた御朱印は5種類。

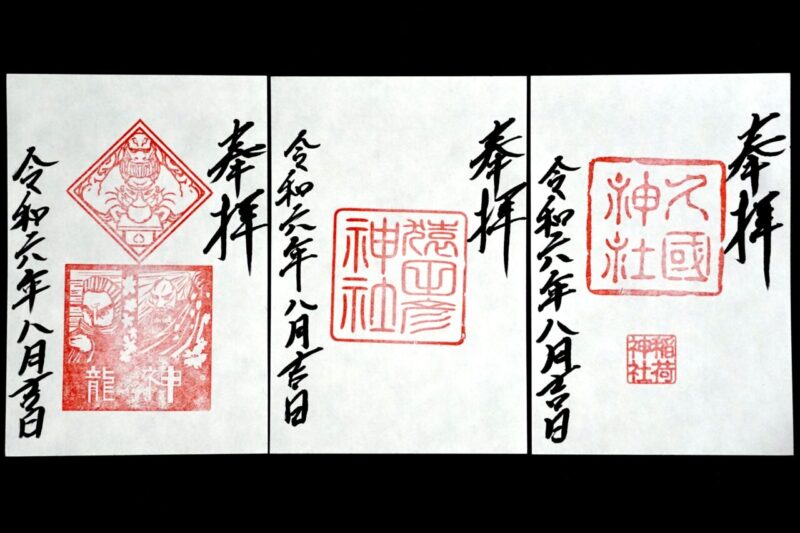

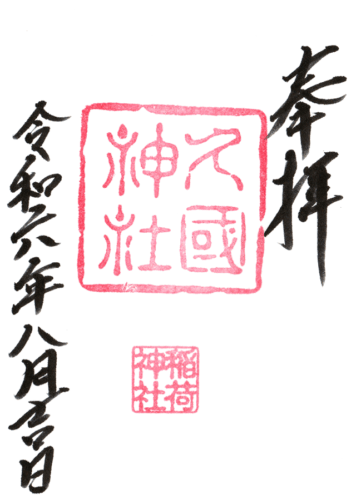

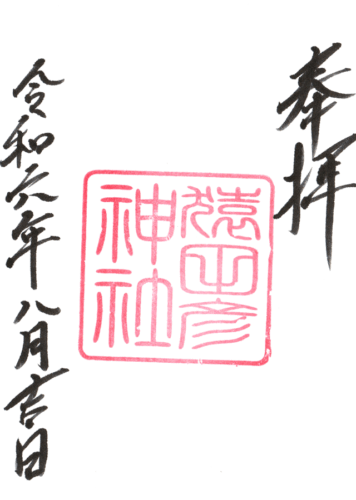

御朱印は久國神社・猿田彦神社・龍神など複数用意。

この日はご不在で書き置きを頂いたがご在宅時は帳面にも頂ける。

この日はご不在で書き置きを頂いたがご在宅時は帳面にも頂ける。

さらに2025年参拝時に追加されていた猫と狐の御朱印、龍の御朱印。

さらに2025年参拝時に追加されていた猫と狐の御朱印、龍の御朱印。

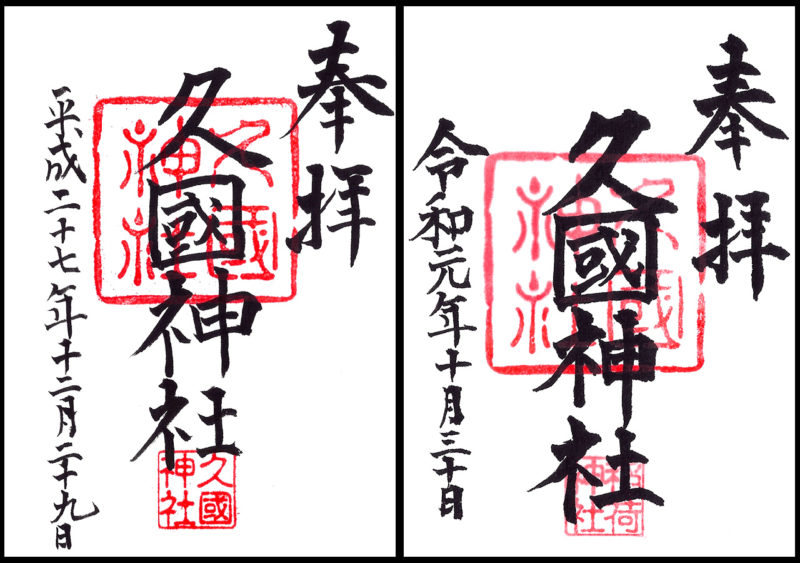

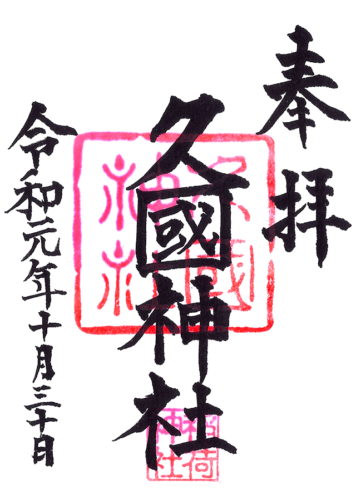

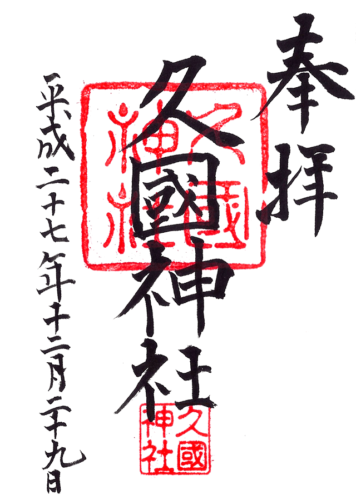

こちらは2015年と2019年に帳面に頂いた御朱印。

こちらは2015年と2019年に帳面に頂いた御朱印。

当社は港七福神めぐりの布袋尊を担う。

そのため元旦から成人の日まで「港七福神・布袋尊」の御朱印も頂ける。

そのため元旦から成人の日まで「港七福神・布袋尊」の御朱印も頂ける。

所感

古くは江戸城があった場所に鎮座していたお稲荷様。

江戸城築城によって遷座し、太田道灌によって「城隍の鎮守」とされ崇敬を集めた。

社号にもなっている刀工・粟田口久国作の刀が奉納された事からも崇敬の篤さが伝わる。

久国作の刀は国宝級とされるものもあり、そうした刀工の名が社号として残るのも面白い。

六本木エリアにありながらもどこかのどかで懐かしい境内を維持。

都会のオアシスとして知る人ぞ知るスポット。

こうした神社が大都会の中に残っているのが嬉しく歴史と信仰を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※現在は久國神社・猿田彦神社・龍神の御朱印あり。

※元旦から成人の日まで港七福神・布袋尊の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

- 龍

- 猫と狐

- 通常

- 猿田彦神社

- 龍神

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/05/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/08/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/10/30(御朱印拝受)

参拝日:2015/12/29(御朱印拝受)

コメント