神社情報

薭田神社(ひえだじんじゃ)

稗田神社(ひえだじんじゃ)

御祭神:誉田別命・天照大神・武内宿禰命・荒木田襲津彦命・春日大神

社格等:延喜式内社(小社論社)・郷社

例大祭:9月15日前後の土・日曜

所在地:東京都大田区蒲田3-2-10

最寄駅:蒲田駅・京急蒲田駅・梅屋敷駅

公式サイト:https://www.kamatahachiman.org/よくあるご質問/兼務社の御案内/薭田神社/

御由緒

式内社と呼ばれる古い格式をもつ神社である、平安時代(十世紀)に編纂された『延喜式』の神明帳に記載され、また『三代実録』に貞観六年(864)「武蔵国従五位下蒲田神を以て並びに官社に列す」とあるのが、この神社であろうといわれる。

社伝によれば、和銅二年(709)僧行基が天照、八幡、春日の三神体を刻んで安置し、鎌倉時代(十三世紀後半)に日蓮が村民の請いをいれて開眼したと伝えられる。江戸時代(十七〜十九世紀後半)には隣接の栄林寺が別当であったが、明治初年(十九世紀後半)の神仏分離により独立し、旧社格は郷社に定められた。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/05/23(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/03/21(御朱印拝受)

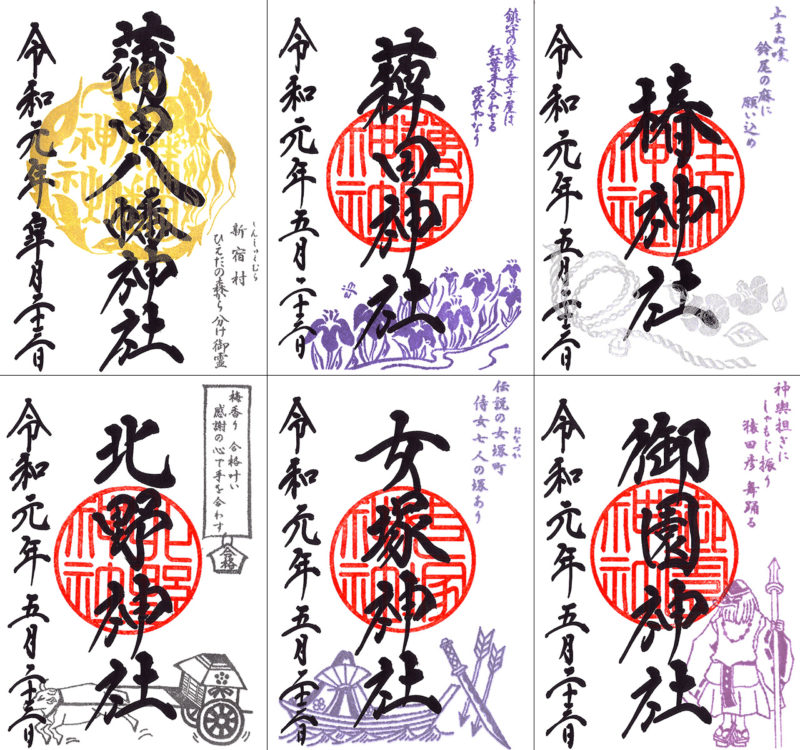

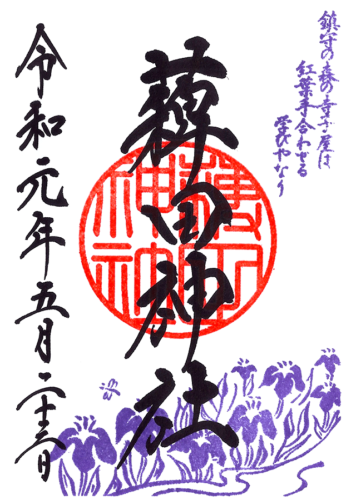

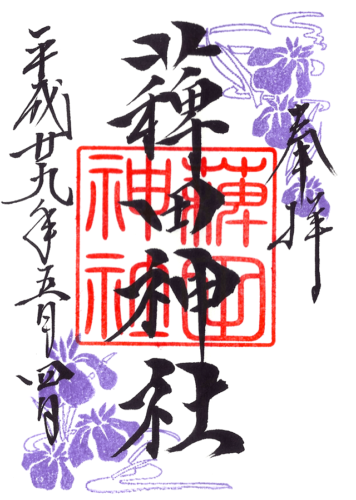

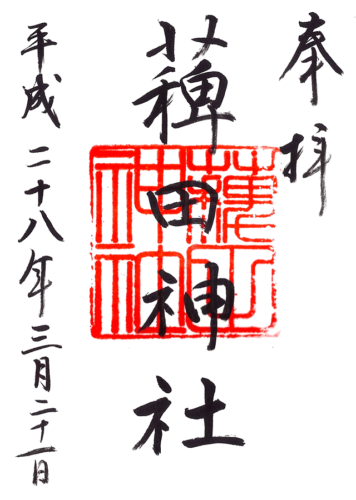

御朱印

初穂料:300円

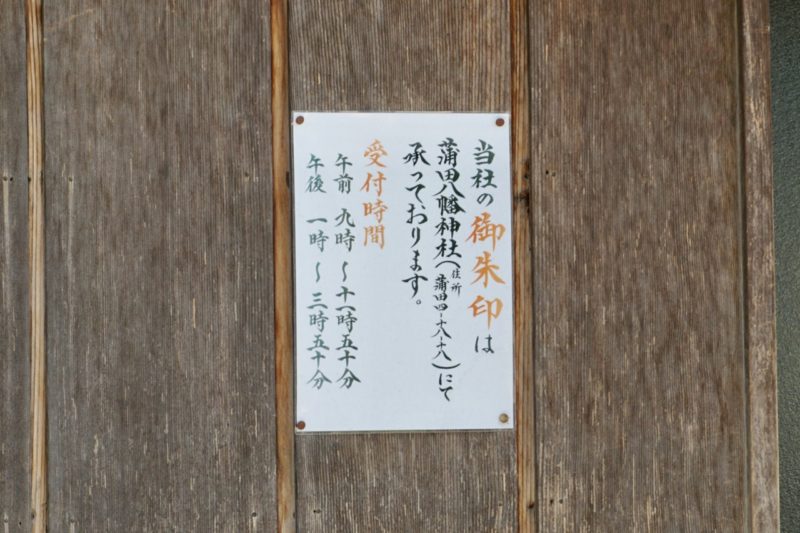

「蒲田八幡神社」授与所にて。

※2020年6月より書き置きのみの授与に変更。(初穂料300円に改定)

※2019年5月より御朱印のデザインが変更。(初穂料300円から500円に改定)

※2017年5月よりカラフルなスタンプ付きの御朱印に変更。

※本務社の「蒲田八幡神社」で御朱印を頂ける。

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

歴史考察

蒲田村鎮守・延喜式内社に比定される古社

東京都大田区蒲田に鎮座する神社。

『延喜式神名帳』に記載された式内社(小社)「薭田神社」論社の一社。

旧社格は郷社で、旧蒲田村(後の北蒲田村)の鎮守。

正式名称は「薭田神社」だが、常用漢字との兼ね合いで「稗田神社」と記 される事もある。

現在は「蒲田八幡神社」の兼務社となっている。

行基による創建・日蓮の開眼伝説

社伝によると、和銅二年(709)に創建と伝わる。

僧・行基が当地に足を留め、天照大神・八幡神・春日大神の三柱の御神体を刻み奉斎。

これが当社の創始とされている。

奈良時代の僧侶。

朝廷から僧の資格を得ずに、階層を問わず広く教えを説いた事で民衆より篤く崇敬を集めたものの、朝廷より宗教活動を度々弾圧された。

しかしながら民衆からの圧倒的な支持を背景に、聖武天皇によって「東大寺」大仏造立の実質上責任者として招聘。

朝廷より日本最初に最高位・大僧正の位を授けられた。

弘安五年(1282)、日蓮が村民の請いを受けて、この三柱の御神体を開眼。

鎌倉時代の仏教の僧で、日蓮宗の宗祖。

日蓮大菩薩や立正大師とも称される。

晩年は池上宗仲邸に留まり入滅。

この池上宗仲邸が現在の大本山「池上本門寺」(大田区池上)。

いずれにせよ、古くから三柱の御神体(神像)がお祀りされていたのは事実である。

当社が古くから崇敬を集めていた古社であるのは間違いがない。

古くは「蒲田神社(ほたじんじゃ)」と称されていたと推測されている。

古くから神聖な地だった当地

当社の境内は当社が創建される以前より聖地とされていた可能性が高い。

古くから信仰の対象の地であったと推測できる。

当社が創建する遥か昔には、第11代垂仁天皇(BC29年-70年)が御宇神地神戸を定めたと伝わり、当地周辺は古くから神戸と呼ばれたとされる。

当社の境内からは円墳が見つかっている。

古墳時代のものと推定されている土器類が発掘。

「薭田神社境内古墳」として登録されていて、古くから神聖な地とされていた当地に、後になって神社が建てられたのだと推測できる。

当社の他にも、蒲田の地からは、古墳・貝塚などが多く発見されている。

その大半が古墳時代のもので、古くから蒲田には人の生活があった事が分かる。

その多くが当社のように神社の境内から見つかっており、現在は当社の本務社「蒲田八幡神社」からも同様に小円墳が見つかっている。

古くから人々が生活をし、祭祀権・信仰の場であった場所に神社ができる。

信仰の結びつきへの想像は容易であり、自然な事に思う。

正史に残る蒲田神社と式内社論社の考察

平安時代に編纂された歴史書『日本三代実録』には当社の記録が残る。

日本の正史とされる六国史(りっこくし)の第六にあたる歴史書。

平安時代に編纂され、編者は藤原時平・菅原道真・大蔵善行・三統理平とされる。

貞観六年(864)、「武蔵国従五位下蒲田神社を官社に列す」と云う旨の内容が記載。

この事から朝廷より神階を授けられ官社に列したことが分かる。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』には武蔵国荏原郡「薭田神社」として記載。

そのため当社は式内社に比定されている。

そのため当社は式内社に比定されている。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

『延喜式神名帳』に掲載されている「薭田神社」が当社であったのか。

それについては古くから現在に至るまで不確定なのが実情であり、「薭田神社」の所在は不明となっている。

『延喜式神名帳』より古い『日本三代実録』に「蒲田神」の名がある事や、蒲田の地名が古くから成立している事から、『延喜式神名帳』にある「薭田神社」は本来は「蒲田神社」の誤写であったという説が通説ともなっている。

また「蒲田神社(ほたじんじゃ)」の蒲に薭が当てられ、後に「ひえた/ひえだ」と読むようになったとも云われていて、「蒲田神社」が「薭田神社」に変わっていったとも推測されている。

江戸時代には神祇管領吉田家から、当社が「薭田神社」の号を許されているように、式内社「薭田神社」の最有力な論社と云えるであろう。

蒲田村鎮守として崇敬・中世の荒廃

当社は蒲田村の鎮守として、地域の村民たちより崇敬を集めた。

中世以降は戦乱によって蒲田周辺の領主が度々変わっている。

後北条氏(小田原北条氏)の時代には、後北条氏の客分である行方弾正が蒲田・六郷・羽田・更に多摩川を渡った先の大師河原一帯を領していた。

行方弾正は当社を篤く崇敬したと伝わり、社殿造営などがされ繁栄したとされる。

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』では当社を「蒲田八幡宮」と称し、以下の記述を記している。

小田原記の文に行方弾正其宅の辺なる八幡を要害と構ふとあるは當社の事なるべし。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐が開始すると、後北条氏の客分であった行方弾正は、当社を要害として戦った。

要害とされた当社は戦火に巻き込まれ、社殿を始め古くから伝わる神器・宝物も消失。

式内社にも比定される当社の記録が残っていないのも、この時に焼失したためである。

こうしてしばらく荒廃した時代が続き、江戸時代に再建された。

蒲田八幡神社は当社からの分社

慶長年間(1596年-1615年)、蒲田村が分村。

蒲田村は北蒲田村となり、分村した村が新宿村となる。

蒲田村の鎮守であった当社は、北蒲田村の鎮守へ。

分村した新宿村の鎮守となったのが、現在は当社の本務社「蒲田八幡神社」である。

分村の際に蒲田村の鎮守であった当社より勧請して創建したのが「蒲田八幡神社」。

当社に伝わっていた行基作とされる神体像三体の中から、春日の像一体を遷し、神体として鎮祭したところ、霊験あらたかだったと伝わる。

このように「蒲田八幡神社」は当社の分社とも云う事ができるだろう。

分村した新宿村の鎮守として創建したため、その当時は「新宿八幡神社」と呼ばれていた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

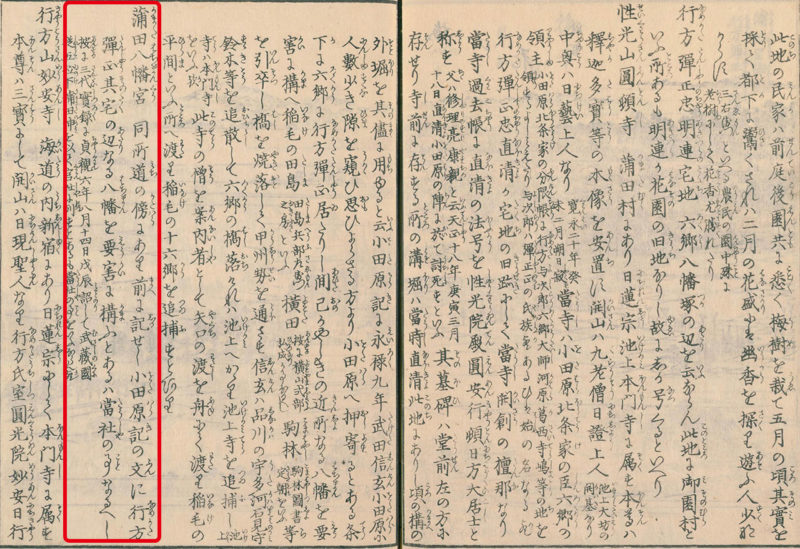

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(北蒲田村)

八幡社

除地二段一畝十歩。海道より西の方にあり。当社は「延喜式」神名帳に載せたる薭田の神社なりといふ。それも古記録の徴とすべきことあるにもあらず、又古くより人の口碑に傳へたりといふにもあらず、近き頃住せる別当寺の僧おもへり。神名帳に当郡薭田神社のことを載せたれど後世たえて沙汰なし。兼て郡中を捜索するにそれと覚しき大社もなし。しかるに此社の前の地を古へより神戸と唱へ、神戸橋などいへる橋もあり。是は全く後の世にたてし八幡の社につきてともおもはれず、いかさま往古より神社のありし地なるへし。よりておもふに当社この薭田神社なるべけれとて、頓て神祇管領吉田家へ其ことを告て判を請しに、吉田家にてもさもこそあらめとて薭田の号を許されしとぞ。是は「武蔵風土記」に薭田八幡の社をのせて神戸巫戸などあるよし見ゆれば、かく云にや。それより此社を古への神社なりと云。されど又郡内三田町八幡社、八幡塚村八幡社、及ひ鶴の木村名主五郎左衛門が宅地にある祠等皆古の薭田神社なりといへり。かくまちまちにしてことに明證もあらざれば、いづれをそれともさだめがたし。抑薭田神社のことは、「延喜式」神名帳に、武蔵国荏原郡薭田社とありて、小社のよしを注せり。又「武蔵風土記」に薭田八幡、圭田五十八束三字田、所祭応神天皇也、式内宿禰荒木田襲津彦等也、和銅二年己酉八月十五日始行神体、有神戸巫戸等と見えたり。然るに今当社の祭神は天照太神八幡春日の三座なり。いづれも木像にてその彫刻ははなはだ古質なり。太神は鉾を逆に杖つきて巌の上に立たまふ容なり。八幡は左の御手に弓をとりたまひ、右の御手にて御はかせの柄に手をかけたまへる立像なり。二体ともに長二尺七八寸、試に佛師をして観せしめしに、刀痕はなはだあらし、とかくに鎌倉将軍家の時代より以上のものならんといへりしとぞ。春日の像は新宿分村の時わかちて彼村の鎮守とせりとぞ。この社傳によれば、彼「風土記」にいへる祭神とおなしからざれば、それも疑なきにあらず。本社一間に一間半、拝殿二間半に二間。数歩をへだてて石鳥居をたつ。両柱の間二間。社地一叢の木立しげりて寂莫たり。側に小池あり。溝を設けて社地を廻らす。祭礼は年々正月十五日。神楽を奏して祭る。当社古は神主金子某と云もの社内をあづかりしに故あって寛文の頃より栄林寺の持となれり。

寶物。叟仮面一枚。龍頭一箇。鉾一本。右いづれも古物なれり。

末社

稲荷社。本社より左の方にあり、棟札に天和3年正月9日とあり、わずかなる祠なり。

稲荷社。おなじならびにあり。

妙正明神社。同じならびにあり。祭神詳ならず。

稲荷社三ヶ所。いづれも小祠にて前の三祠とむかひてたてり。

北蒲田村の「八幡社」と記されているのが当社。

創建時は、天照大神・八幡神・春日大神の三柱の御神体を祀っていたが、いつしか八幡信仰の色合いが強くなり「八幡社」と呼ばれるようになったため、「蒲田八幡宮」と称される事も多かった。

かなり詳しく『延喜式神名帳』にまつわる話を書いているのが興味深い。

他の比定社の事も記載してあり、当時から「薭田神社」についての論考があった事が分かる。

当社が「薭田神社」を名乗るようになった事についても記載されている。

要約するとこういった形になる。

当社の別当寺であった「栄林寺」の僧が、『延喜式神名帳』に「薭田神社」と載っているのを見て探してみるが、その情報が絶えており、荏原郡中を捜索してみるがそれらしい大社も見当たらない。

色々と歴史的な面や伝承、地名などを推定してみると当社が前の地を古くから神戸と呼んでいて、神戸橋と云う橋があった事から、当社は古くからの古社であり「薭田神社」だった可能性が高いように思う。

そこで、神祇管領吉田家へその事を告げて判断を仰いだところ、吉田家より「薭田」の号を名乗ることを許された。

当時から「薭田神社」にあたる大社が見当たらず色々と推論があった事が分かる。

戦火によって荒廃した事が挙げられるだろうが、別当寺「栄林寺」僧が神祇管領吉田家に判断を仰ぎ、現在の「薭田神社」を名乗る事が許されたとある事から、当社が最有力の論社である事は間違いない。

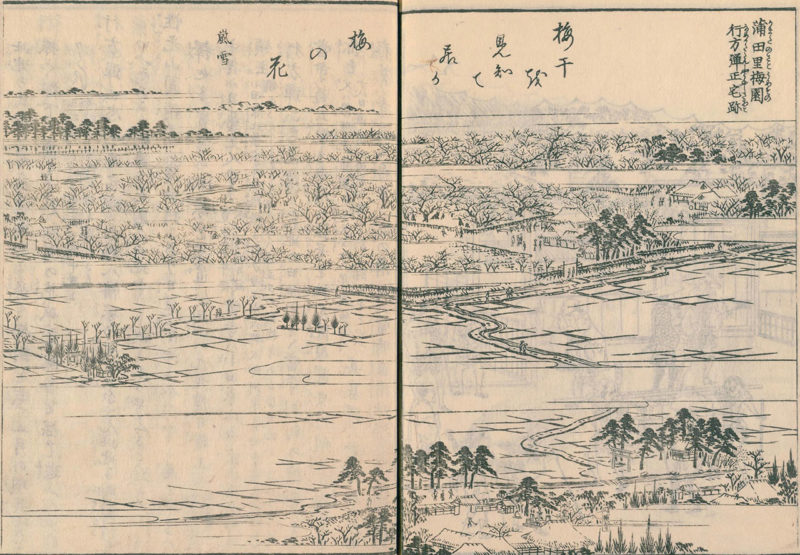

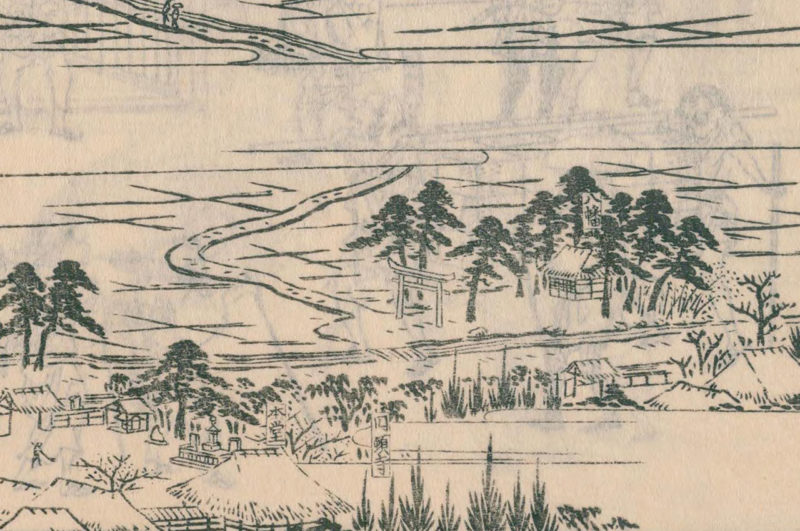

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「蒲田梅里園」「行方弾正宅跡」と描かれた一枚で、右下に描かれているのが当社。

大きく描かれているのが蒲田梅里園で「蒲田梅屋敷」とも称された梅の名所。(現在も梅屋敷駅などに名称の面影が残る)

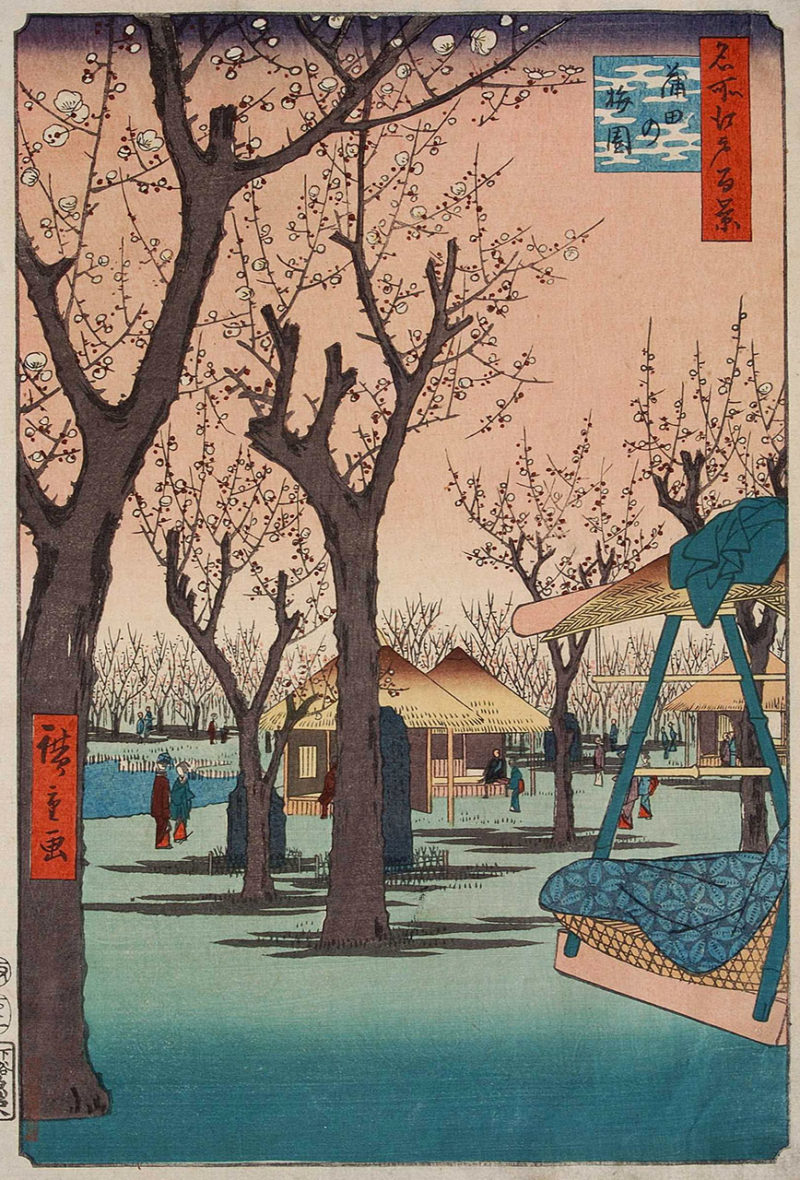

文政年間(1818年-1830年)、薬屋を営んでいた山本久三郎が梅を始めとする木々を植え、茶屋を開いた事が起源とされ、その後「蒲田の梅園」と称され、梅の名所として大いに賑わった。

現在は聖跡蒲田梅屋敷公園が残るだけとなっている。

蒲田梅屋敷は、歌川広重が描いた事でも知られる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

梅の時期になると綺麗に咲いたと云い江戸近郊の名所の1つであった。

現在は当社の東側に「聖跡蒲田梅屋敷公園」として整備されている一画。

小さく「八幡」と記されているのが位置関係的に当社と推測される。

別当寺の僧が「薭田神社」にあたる大社が見当たらず、当社を比定したと云うように、当社も小さな神社であった事が窺える。

しかしながら当社は式内社の古社に比定され、蒲田村周辺から多くの崇敬を集めた。

明治以降の蒲田と菖蒲園・蒲田の中心だった戦前

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、郷社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制の施行に伴い、北蒲田村・新宿村・鵜ノ木村・女塚村・御園村が合併し、蒲田村が成立。

当地は荏原郡蒲田村の中心地として栄えた。

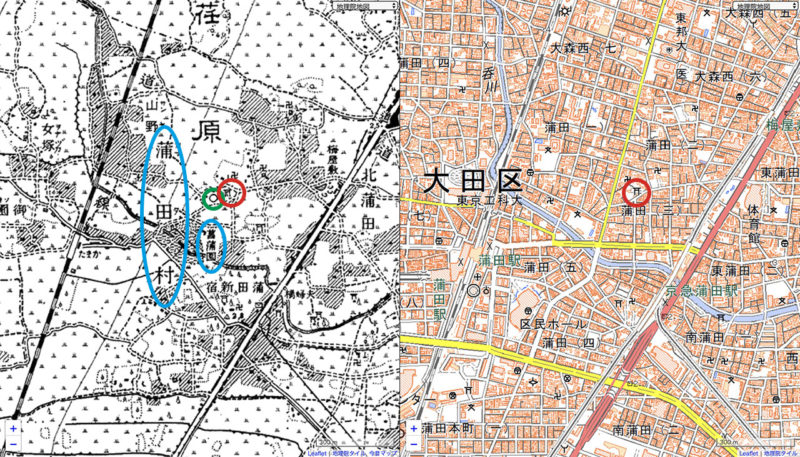

明治三十九年(1906)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

まだ京急蒲田駅が開通する前の様子で、蒲田は田んぼだらけの農村だった事が分かる。

中でも注目すべきが緑円で囲った部分で、これは町村役場の地図記号である。

当社に隣接するように蒲田村の村役場が置かれていた事が分かり(その後、蒲田町となった際に移転)、明治のこの頃までは蒲田の中心が当社であったと云えるであろう。

当社の南に菖蒲園が置かれており、蒲田の地は観光地としても知られた。

明治から戦前にかけて当社の南には「蒲田菖蒲園」があり、東京の観光地としても広く知られていた。

明治三十五年(1902)、現在の「あやめ橋」のあたりに菖蒲園が開園し、敷地は一万坪もの大きな菖蒲園で、大正時代までは東京の観光地として人気スポットとなっていたが、戦時中に焼け野原となり現在はその光景は一切残っていない。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿が焼失。

昭和二十九年(1954)、社殿が再建。

蒲田周辺では、京急蒲田駅のすぐの距離に鎮座する「蒲田八幡神社」が、戦後復興していく蒲田の中心にあったため、蒲田の中心的な神社の役割を担うようになっていく。

結果として、当社の実務的な部分は「蒲田八幡神社」が担うようになったため、現在は「蒲田八幡神社」の兼務社という形になっている。

平成十二年(2000)、社殿を新しく造営。

境内も綺麗に整備され、現在に至っている。

境内も綺麗に整備され、現在に至っている。

境内案内

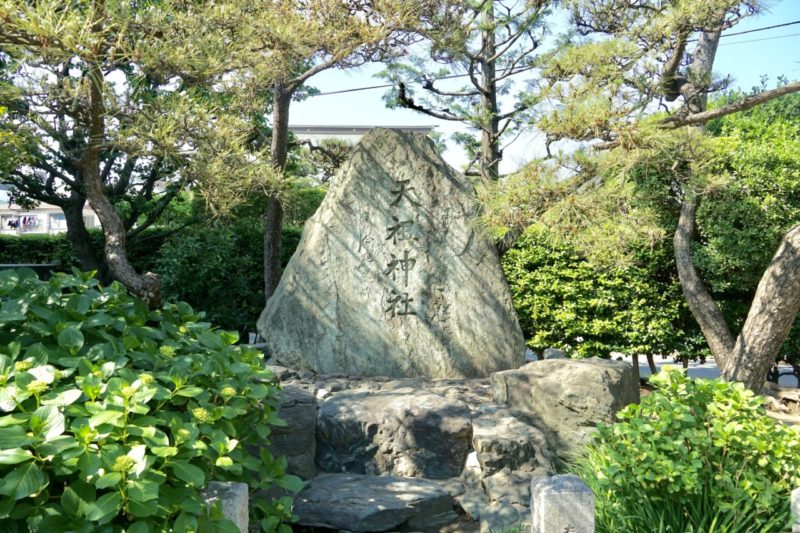

江戸時代の石鳥居・延喜式内の社号碑

最寄駅の蒲田駅からは北東へ徒歩10分ほどの距離。

東向きに参道があり、閑静な住宅街に鎮座。

東向きに参道があり、閑静な住宅街に鎮座。

社号碑には「延喜式内薭田神社」の文字。

社号碑には「延喜式内薭田神社」の文字。

当社が式内社(論社)である事を伝える。

当社が式内社(論社)である事を伝える。

参道の石鳥居は江戸時代のもので古い。

寛政十二年(1800)に北蒲田村の氏子より奉納されたもの。

寛政十二年(1800)に北蒲田村の氏子より奉納されたもの。

大田区内の鳥居では古い鳥居の1つで、大田区指定文化財となっている。

大田区内の鳥居では古い鳥居の1つで、大田区指定文化財となっている。

鳥居を潜ると参道右手に手水舎。

兼務社であるが水も張られ綺麗に整備されている。

兼務社であるが水も張られ綺麗に整備されている。

新造営された鉄筋コンクリート造の社殿

鳥居を潜ると正面に綺麗な社殿。

平成十二年(2000)に竣工した鉄筋コンクリート造の新社殿。

平成十二年(2000)に竣工した鉄筋コンクリート造の新社殿。

古くは江戸時代からの社殿だったというが、第二次世界大戦によって焼失。

古くは江戸時代からの社殿だったというが、第二次世界大戦によって焼失。

昭和二十九年(1954)に再建された後、さらに平成十二年(2000)に新造営された。

昭和二十九年(1954)に再建された後、さらに平成十二年(2000)に新造営された。

兼務社でありながらも、氏子による崇敬の篤さが伝わる社殿で立派な造り。

兼務社でありながらも、氏子による崇敬の篤さが伝わる社殿で立派な造り。

拝殿前には一対の狛犬。

昭和三十四年(1959)に奉納された狛犬。

昭和三十四年(1959)に奉納された狛犬。

戦後の奉納であるが岡崎現代型ではなく良い表情。

戦後の奉納であるが岡崎現代型ではなく良い表情。

多くの境内社や記念碑

境内社は社殿の右手に並ぶ。

一番右手の神社は三十番神社。

一番右手の神社は三十番神社。

三十番神と云う神仏習合の信仰で、毎日交替で国家・国民などを守護するとされた三十柱の神々を祀る神社。

三十番神と云う神仏習合の信仰で、毎日交替で国家・国民などを守護するとされた三十柱の神々を祀る神社。

その隣に稲荷神社。

その隣に稲荷神社。

さらに薬祖神社があり、この薬祖神社は地主神だと伝わる。

さらに薬祖神社があり、この薬祖神社は地主神だと伝わる。

他にも合祀の際の記念碑が置かれる。

天祖神社の記念碑。

天祖神社の記念碑。

山野神社の記念碑で、いずれも蒲田周辺に鎮座していた神社が、明治後期に当社に合祀されたのを記した碑。

山野神社の記念碑で、いずれも蒲田周辺に鎮座していた神社が、明治後期に当社に合祀されたのを記した碑。

御朱印は蒲田八幡神社にて・菖蒲のカラフル御朱印

境内には社務所も置かれているが兼務社のため神職の常駐はない。

氏子の方ががいらっしゃる事もあり「椿神社」の麻紐はこちらで頂ける。

氏子の方ががいらっしゃる事もあり「椿神社」の麻紐はこちらで頂ける。

御朱印は本務社である「蒲田八幡神社」にて。

社務所にも上述の掲示がされている。

社務所にも上述の掲示がされている。

蒲田八幡神社では兼務社含め6社のカラフルな御朱印を頂ける。

上画像は令和元年以降に頂ける御朱印で、それぞれの神社に由来したスタンプを押しており、各社を深く知る事に繋がる良い施策。

上画像は令和元年以降に頂ける御朱印で、それぞれの神社に由来したスタンプを押しており、各社を深く知る事に繋がる良い施策。明治の古地図にも載っていたように、明治から戦前にかけて当地近くには「蒲田菖蒲園」があり、東京の観光地としても広く知られていた。

明治三十五年(1902)、現在の「あやめ橋」のあたりに菖蒲園が開園し、敷地は一万坪もの大きな菖蒲園で、大正時代までは東京の観光地として人気スポットとなっていたが、戦時中に焼け野原となり現在はその光景は一切残っていない。

なお、現在もあやめ橋の欄干には菖蒲(あやめ)の模様が刻まれている。

当社の御朱印には、当社が蒲田の中心として崇敬を集めていた時代の、蒲田を代表する菖蒲のスタンプが押されている。

所感

延喜式内社の論社として歴史ある古社。

式内社「薭田神社」については古くから議論されていて、現在もその所在は不明となっているものの、当社が最有力の論社であると云えるであろう。

古くから蒲田周辺で最も規模が大きな神社だったのは間違いなく、この地に集落ができると共に成立した神社であると推測でき、蒲田の歴史と共に歩んできた古社である。

現在は兼務社という形になっているが、社殿も新しくなり境内も大変綺麗。

これだけ綺麗に維持されているのは、氏子による管理や崇敬の賜物であろう。

氏子による式内社に比定される古社の意地を思わせてくれる。

とても兼務社だと思えない崇敬を感じさせてくれる良社である。

神社画像

- 鳥居・社号碑

- 鳥居・社号碑

- 鳥居・社号碑

- 鳥居

- 鳥居

- 鳥居

- 鳥居

- 社号碑

- 社号碑

- 社号碑

- 神橋

- 参道

- 参道

- 参道

- 手水舎

- 手水舎

- 拝殿

- 拝殿

- 拝殿

- 拝殿

- 拝殿

- 拝殿

- 拝殿

- 拝殿

- 扁額

- 本殿

- 狛犬

- 狛犬

- 狛犬

- 三十番神社

- 三十番神社

- 三十番神社

- 稲荷神社

- 稲荷神社

- 薬祖神社

- 薬祖神社

- 石碑

- 石碑

- 石碑

- 社務所

- 藤棚

- 案内板

- 案内板

- 案内板

コメント