目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

牛込総鎮守・一陽来復御守で人気の神社

東京都新宿区西早稲田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、「赤城神社」と共に牛込の総鎮守。

かつては高田馬場の守護神とされたため「高田八幡宮」とも呼ばれていた。

江戸時代に南側の山裾を切り開いたところ横穴を発見、横穴より金銅の阿弥陀如来像が出現したため、瑞祥のあった神穴がある事から「穴八幡宮」と称されるようになったと云う。

八代将軍・徳川吉宗が奉納した流鏑馬が高田馬場流鏑馬として現在も続く。

冬至から節分までの間限定で頒布される「一陽来復御守」は、金銀融通の御守として人気が高く、御守を求めて大行列ができる事でも知られる。

神社情報

穴八幡宮(あなはちまんぐう)

御祭神:應神天皇・仲哀天皇・神功皇后

社格等:村社

例大祭:9月15日

所在地:東京都新宿区西早稲田2-1-11

最寄駅:早稲田駅

公式サイト:https://www.anahachimanguu.jp/

御由緒

康平五年(1062)奥州の乱を鎮圧した源義家(八幡太郎)が凱旋の折り、日本武尊命の先蹤にならってこの地に兜と太刀を納めて氏神八幡宮を勧進し、永く東北鎮護の社として祀られました。

寛永十八年(1641)社守の庵を造るために南側の山裾を切り開いたところ神穴が出現し、この時期から穴八幡宮と唱えられるようになりました。同年この地に居住していた幕府の祐筆大橋龍慶が方百間の地を献じ、社殿を壮大に造営しました。この頃神木の松から瑞光を放ち、色々奇瑞のあったことが、三代家光将軍の上聞に達し、当社を江戸城北の総鎮護として総営繕を命ぜられました。

慶安元年(1648)社殿再興の折りに幕府から氏子として牛込郷三十六ヶ町が定められ、翌年の慶安二年(1649)社殿を始め数々の殿舎が竣工し、八千八百余坪の境内地に壮麗な建物が櫛比して将軍家祈願所としての規模も整い、以後江戸屈指の大社として重んぜられました。その後も幕府により数次にわたって造営・営繕が行われましたが、特に元禄十六年(1703)の造営は、江戸権現造り社殿として壮麗を極めました。

安政元年(1854)青山火事のために類焼し、幕府より造営料などが奉納されましたが、幕末の多事と物価高騰のため仮社殿のまま明治維新を迎えました。その後、昭和初年に旧事の盛観に復しましたが、今次大戦により社殿はことごとく罹災しました。しかし戦後はいち早く仮社殿により再興し、その後崇敬者の御芳志等により平成元年から慶安・元禄の江戸権現造りの当社設計絵図を基に御本殿御社殿の造営をはじめ、平成十年の随神門竣工をもちまして往時を偲ぶ姿に復し、引き続きその他の再建、また境内地の整備に着手し今日に至っています。(境内の掲示より)

歴史考察

源義家(八幡太郎)により東北鎮護の社として創建

社伝によると、康平五年(1062)に創建と伝わる。

源義家(八幡太郎)によって創建されたと云う。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

同年、源義家は父の頼義と共に、前九年の役にて奥州の安倍氏を滅ぼす。

奥州からの凱旋の途中、日本武尊(やまとたけるのみこと)の故事に倣い、この地に兜と太刀を納め、東北鎮護の社として八幡神を祀ったと云う。

永承六年(1051)に頼義が陸奥守(後に鎮守府将軍となる)となってから、奥州で独自勢力を築いた有力豪族の安倍氏を滅亡させた康平五年(1062)までの戦いを云う。

以来、御神木の下に祠が祀られていたと伝わる。

徳川家光により馬場が造営・高田馬場の由来と守護神

寛永十三年(1636)、第三代将軍・徳川家光によって当地周辺(現・高田馬場)に旗本の馬術の訓練や流鏑馬のための馬場・的場(通称・高田馬場)が造営される。

当宮は、その馬場・的場の守護神とされたため「高田八幡宮」と称された。

一帯が高台である地形から高田と呼ばれていたため、高田にある馬場として高田馬場。

また当地が徳川家康の六男・松平忠輝の生母、高田殿(茶阿局)の遊覧地であった事から、高田の名をとって高田馬場としたともされる。

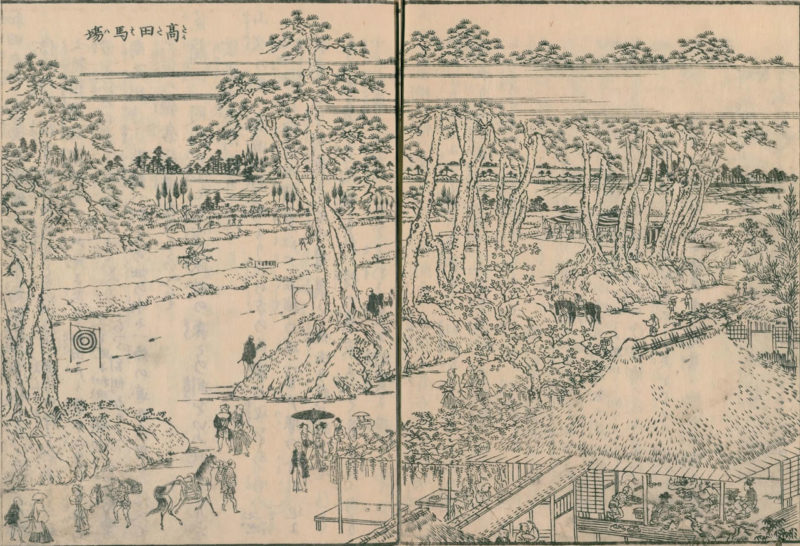

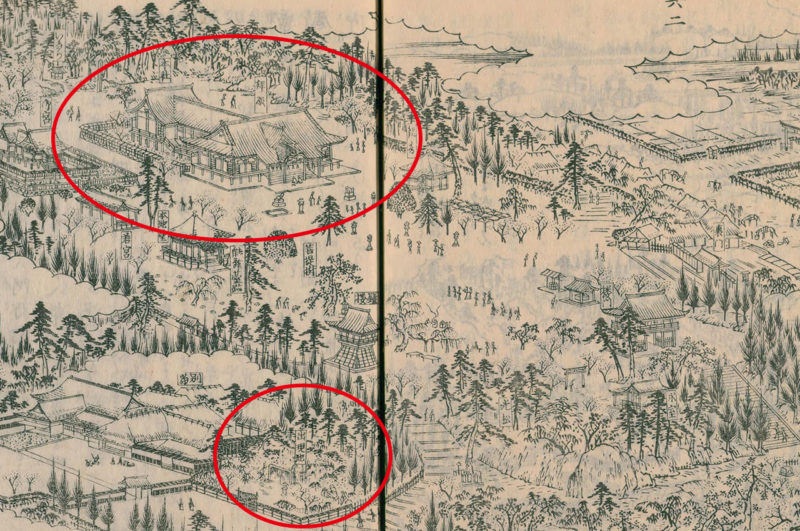

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に高田馬場が描かれている。

江戸時代後期の高田馬場の様子。

流鏑馬をしており的場として使われていた事が伝わる。

高田馬場については、歌川広重の浮世絵にも描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

流鏑馬の様子を描いている。

時代が下るとともに高田馬場は娯楽の場となり、賭け的等の催物が行われ、江戸庶民にとって馬場での遊びは欠かせないものであった。

横穴より神像が出現したため穴八幡宮と称される

寛永十八年(1641)、社守の庵を造るために、南側の山裾を切り開いたところ横穴を発見。

横穴より八幡神の本地仏である金銅の阿弥陀如来像が出現した。

社守の庵とは当宮を管理するいわゆる別当寺の事。

現在も隣接する「放生会寺」(現・放生寺)を造営する際に横穴が出現した事になる。

現在も隣接する「放生会寺」(現・放生寺)を造営する際に横穴が出現した事になる。

瑞祥のあった神穴がある事から「穴八幡宮」と称されるようになった。

一般公開はされていないが「穴八幡宮」の由来となった神穴がある出現殿が現在も残る。

一般公開はされていないが「穴八幡宮」の由来となった神穴がある出現殿が現在も残る。

徳川将軍家からの庇護・将軍家祈願所・城北の総鎮護

寛永十八年(1641)、瑞祥があった事から牛込西部(当地周辺)を与えられていた幕府の祐筆(文書や記録をつかさどる職)・大橋龍慶(おおはしりゅうけい)が社地を献上し、社殿を造営。

この頃には、神木の松から瑞光を放ち、様々な奇瑞があった事から、別当寺「放生寺」は「光松山」と云う山号で呼ばれるようになる。

こうした奇瑞が第三代将軍・徳川家光にまで届いたため、家光は当宮を幕府の祈願所・江戸城北の総鎮護とした。

将軍家祈願所となった当宮は、以降、歴代の徳川将軍が度々参拝。

社殿の造営なども行うなど庇護される事となった。

慶安元年(1648)、社殿再興の際に幕府から氏子として牛込郷三十六ヶ町が定められる。

慶安二年(1649)、社殿を始め数々の殿舎が竣工。

元禄十六年(1703)、権現造り社殿が造営され壮麗を極めた。

徳川吉宗が流鏑馬を奉納・蟲封じの御利益

享保十三年(1728)、第八代将軍・徳川吉宗が、世嗣(吉宗の嫡子で後の第九代将軍・徳川家重)の疱瘡平癒祈願のため流鏑馬を奉納。

流鏑馬はその後も続き、徳川将軍家の世嗣誕生の際や厄除け祈願として奉納されるようになった。

流鏑馬はその後も続き、徳川将軍家の世嗣誕生の際や厄除け祈願として奉納されるようになった。

徳川将軍家の逸話により江戸庶民からも人気を集めた。

特に蟲封じの御利益があると信仰されたと云う。

夜泣き、かんしゃく、ひきつけなど、乳児の異常行動を指して俗称として「疳の虫(かんのむし)」と呼ぶ。

日本では古くから乳児の異常行動は「疳の虫」によって起きていると信じられいたため、民間信仰として蟲封じによって治まるとされていた。

全国には当宮以外にも蟲封じの効験あらたかとされる寺社が各地に存在している。

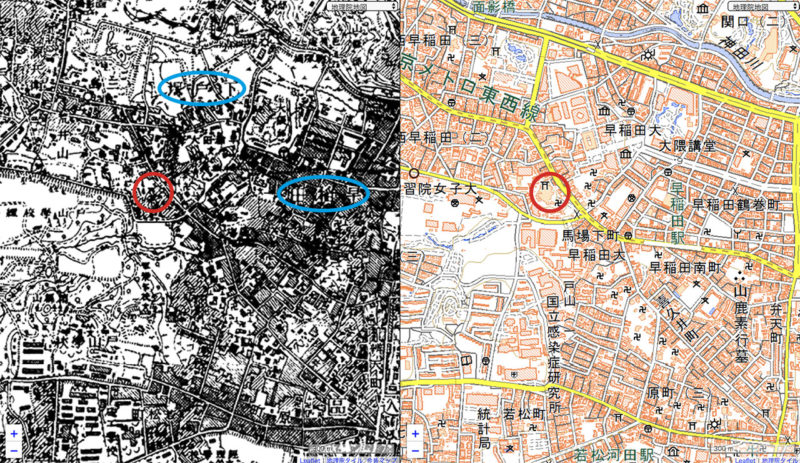

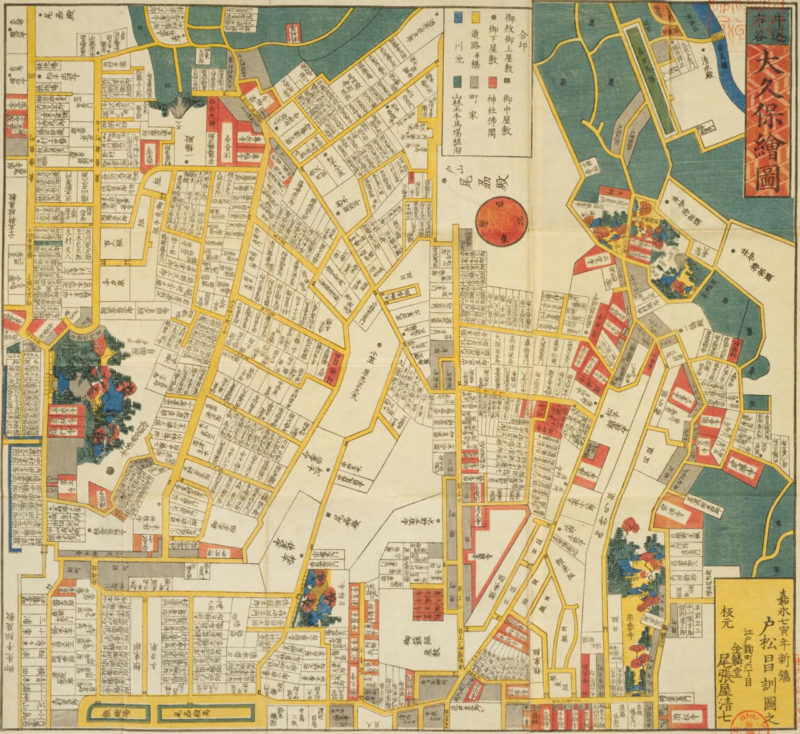

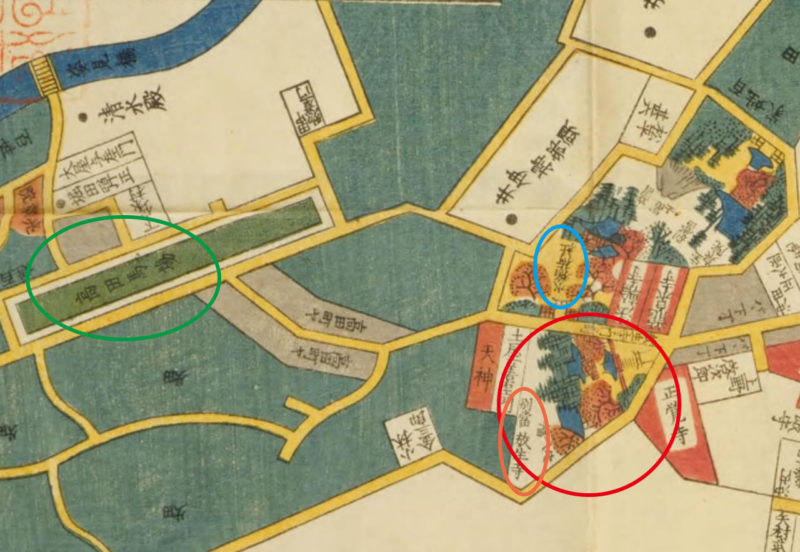

江戸切絵図から見る穴八幡宮

徳川将軍家の祈願所、江戸の大社として崇敬を集めた様子は、江戸の切絵図からも見て取れる。

江戸後期の牛込・市谷周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当宮は図の右上に描かれている。

赤円で囲ったのが「穴八幡」こと当宮で、隣接する(同じ敷地内に)橙円で囲った別当寺「放生寺」の名も見え、神仏習合の元、当時から立派な境内であったのが伝わる。

緑円で囲ったのが「高田馬場」で、流鏑馬が行われた幕府の馬場・的場。

新編武蔵風土記稿に記された当宮・江戸八所八幡宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう書かれている。

(下戸塚村)

八幡社

穴八幡と号す。正八幡なり。神功皇后仲哀天皇を合祀す。共に大橋龍慶霊端を得て、牛込榎町の古榎樹を以て彫刻し、寛永十九年四月八日多磨郡中野宝仙寺住僧秀雄開眼せる由裏銘あり。社傳に云、此所おり八幡の小祠及ひ阿弥陀堂あり、年を経て荒廃し、神木の老松一樹残りしか。寛永十三年御持弓頭松平五新左衛門直次に属せし同心の輩[同心居宅は早稲田にあり]彼神木近き所に的場を築きしに、其松に鳩三羽つつ宿りて神霊影向の端ありければ、相謀て同十八年石清水八幡宮を勧請し良昌をして別当たらしむ。依て草庵を造営せんとて山麓を穿ちけるに、一つの穴あり人々怪しみ燈を取て内を窺へは、銅佛の阿弥陀長三寸許なるを得たり。是八幡の本地なれはとて、則神殿に安置し、今に秘佛とすと、「寛永記」「江戸雀」等に載る所も社傳と大同小異あり。同年大猶院殿御放鷹の時当社へ御立寄あり。此俊厳有院殿御誕生あらせられ、又別当良昌兼て霊夢を蒙りし次第を聞召され、殊に当社を御崇敬ありて慶安元年本社以下諸堂社に至るまで悉く御建立あり。其時当山の地形は加賀中納言利常寄進し、其余の諸侯旗本の士も当社以下を寄附せり。明る二年落成して遷宮の式を行はる。この年厳有院殿御参詣、其後社地に御舞臺を作られ、大猶院殿成らせられ、能上覧有て後に神事能興行あり。役者大蔵勤む、御名代柳生但馬守に命せらる。年経て社頭回禄の後延宝六年御再建あり。棟札の文に(中略)。

元文二年諸堂社助成のため、本所松井町にて千五百坪の町屋敷を賜ひ、延亨二年当社祭礼の時、神輿の旅所として牛込神楽坂上にて二千七百十五坪を拝借地に成給ふ。此内九百二十坪は麹町にて替地を給ひ、今神楽坂上には続に三百坪残れり。又元文三年二月九日竹千代君御降誕の事により、当社へ御報賽のため高田馬場に於て流鏑馬興行あり。それより以来御厄年及若様御降誕等には、必当社御祈祷として流鏑馬の式あり。又社傳に永承中源頼義、安倍貞任征伐之後当国豊島郡へ八幡三社鎮座の一なりとみえたれど、固より據とすへき事なければ爰にて記載せす。例祭八月十五日、昔はこの邊の三十六ヵ町より鉾練物等を出し、牛込神楽坂旅所まで、神輿を渡し、牛込御門外にて天下安全の御祈祷修行せしと云。今は廃して社地内のみ式あり。

(社宝、末社、境内などの説明も大変多く記載されているため省略)

別當。放生會寺。

下戸塚村の「八幡社」として記されているのが当宮。

穴八幡と称されていた事、御神木の下に祠があった事、神穴の瑞祥などが記されている。

流鏑馬についてはもちろん、徳川将軍家祈願所としての記述もある。

江戸でも屈指の大社だった事が窺え、別当寺「放生寺」と共に、神仏習合の元で多くの境内整備がされていた。

当宮は江戸期に興隆して著名となった八つの八幡様「江戸八所八幡宮」の1社に数えられた。

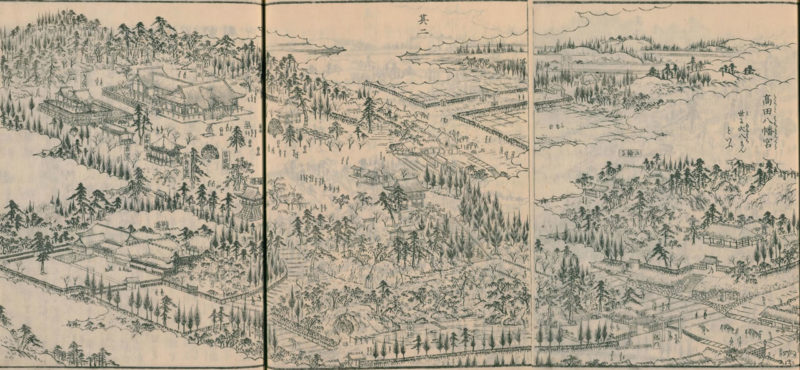

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

3ページに渡って描かれた当宮。

こちらでは「高田八幡宮」として描かれており、「世に穴八まんといふ」と注釈もある。

広大な境内地と多くの整備された建物を見る事ができ、江戸屈指の大社であった。

楼門があり、その先には元禄十六年(1703)に造営された大変壮麗な社殿。

他にも御宮、本地堂、若宮なども見ることができ、今よりも更に見事な境内であった事が窺える。

また当宮から別当寺までの坂道には「出現地」も描かれている。

これが瑞祥となった横穴で、現在は「出現殿」として整備されている場所。

赤城神社と共に牛込の総鎮守・火事によって社殿焼失

大社として徳川将軍家からの庇護だけでなく、江戸庶民からの崇敬も集めた。

当宮は「赤城神社」と共に牛込の総鎮守とされた。

江戸時代は大名や旗本の住む武家屋敷が集中した地域で、伝統ある山の手の住宅街。

古代に牛の牧場があり、牛が多くいたことから、「牛」が「込」(多く集まる)に由来。

当宮は幕府から牛込郷三十六ヶ町の鎮守とされた。

牛込周辺は当宮と「赤城神社」の両社の氏子として祭礼に奉仕していたと伝わっている。

牛込には大名や旗本の住む武家屋敷が集中し幕臣が多かったため、徳川将軍家の日光社参(「日光東照宮」への参拝)に供奉する必要があった。

しかし「赤城神社」で祀る赤城山の神と日光山の神は仲が悪かったため、赤城大明神の氏子が日光に参拝すると山が荒れるという伝承が伝えられていた。

そのため名目上「赤城神社」以外に当宮を牛込の総鎮守とすることにより、日光社参を行ったと云う。

安政元年(1854)、火事によって社殿が類焼。

幕府より社殿が再建される予定であったが、幕末の動乱もあり、仮社殿のまま明治維新を迎える事となった。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当宮は村社に列した。

明治十一年(1878)、郡区町村編制法により東京府牛込区が発足。

当宮は牛込総鎮守の一社として崇敬を集めた。

明治十二年(1897)、当時の皇太子(後の大正天皇)の御蟲封祈祷を行う。

その後、社殿の再建も行われている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

現在も残る早稲田という地名の他、旧村名である下戸塚の地名を見る事もできる。

牛込区と呼ばれた広い地域のうちの一画。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により多くの建物を焼失。

戦後になり境内整備が進む。

昭和三十六年(1961)、御鎮座900年事業として本殿を再建。

平成元年(1989)、慶安・元禄の設計絵図に基づいて拝殿など社殿の造営が行われた。

これが現在の社殿で、壮麗と云われた江戸時代の社殿を模している。

これが現在の社殿で、壮麗と云われた江戸時代の社殿を模している。

平成十年(1998)、随神門を再建。

平成二十七年(2015)、鼓楼も再建された。

平成二十七年(2015)、鼓楼も再建された。

こうして戦後の境内整備によって、往年の姿を取り戻す立派な境内となっている。

境内案内

亀が支えるユニークな大鳥居・流鏑馬像

最寄駅の早稲田駅から徒歩すぐの距離に鎮座。

早稲田通りを西に進むと大きな鳥居が見えてくる。

早稲田通りを西に進むと大きな鳥居が見えてくる。

朱色の大鳥居は鳥居の柱脚部に注目。

朱色の大鳥居は鳥居の柱脚部に注目。

いわゆる亀腹という部分。

いわゆる亀腹という部分。

両柱を亀が支える形になっているのがとてもユニーク。

両柱を亀が支える形になっているのがとてもユニーク。

鳥居の柱脚部などを、白漆喰などで固めてまんじゅう形に造ったもの。

一般的な鳥居でも台石の上に亀腹として設けられる事が多い。

当宮の鳥居は亀腹の言い回しから、実際に亀をデザインしてあり、他ではなかなか見れない粋でユニークな仕上がり。

第八代将軍・徳川吉宗の流鏑馬奉納以来続く流鏑馬だが、明治維新後は長らく中断。

昭和九年(1934)に皇太子誕生の際に再興。

昭和五十四年(1979)からは毎年体育の日に都立戸山公園を会場として開催。

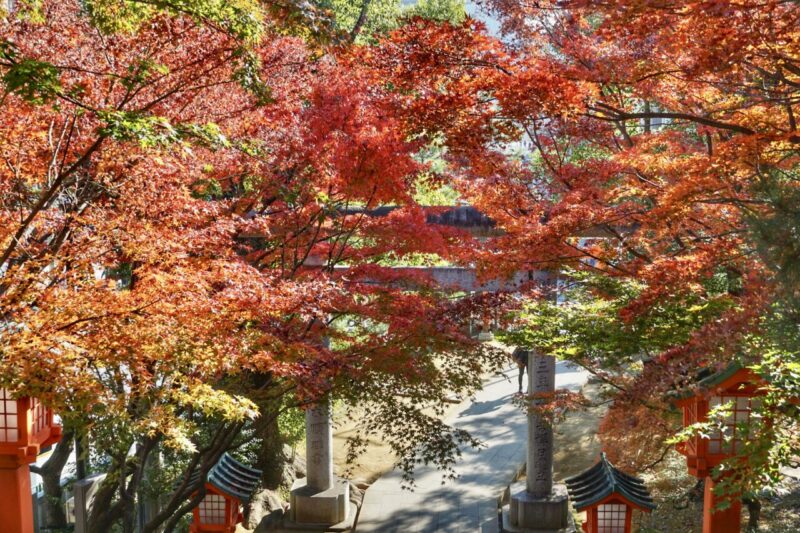

紅葉が美しい参道・再建された随神門

大鳥居を潜ると石段を上る参道が続く。

簡易鳥居を潜ると二之鳥居。

簡易鳥居を潜ると二之鳥居。

その先にも石段が続く。

その先にも石段が続く。

整備された美しい参道。

整備された美しい参道。

二之鳥居の先は紅葉の季節になると美しい景観に。(2025年11月下旬撮影)

綺麗に紅葉した参道。

綺麗に紅葉した参道。 境内の朱色と紅葉の調和。

境内の朱色と紅葉の調和。 石段を上りきり二之鳥居を見下ろすとこのような光景。

石段を上りきり二之鳥居を見下ろすとこのような光景。 個人的には毎年紅葉狩りを楽しみにしている神社の1つ。

個人的には毎年紅葉狩りを楽しみにしている神社の1つ。石段の先に立派な朱色の随神門。

『江戸名所図会』には楼門として描かれていたものを再建。

『江戸名所図会』には楼門として描かれていたものを再建。

平成十年(1998)に再建されたもので、まだ新しさを感じる。

平成十年(1998)に再建されたもので、まだ新しさを感じる。

随神門の名は光寮門。

随神門の名は光寮門。

金獅子の姿が見えたりと美しい造り。

金獅子の姿が見えたりと美しい造り。

正面には右大臣左大臣、裏面には神馬の姿。

正面には右大臣左大臣、裏面には神馬の姿。

随神門を抜けた先にも参道が長く続く。

随神門を抜けた先にも参道が長く続く。

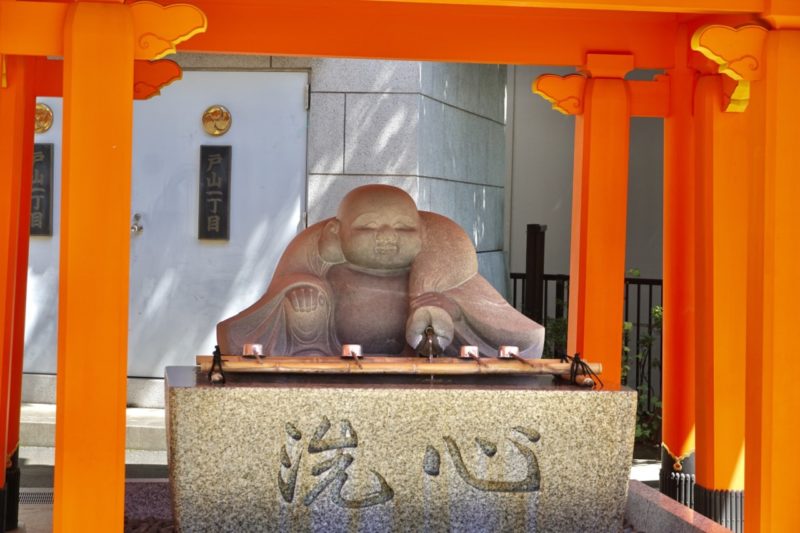

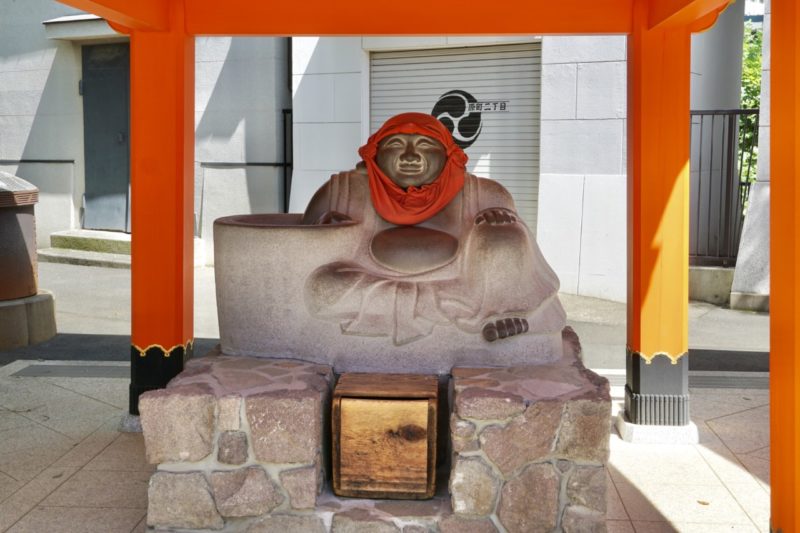

徳川家光が奉納した布袋尊像の珍しい水鉢

参道の途中、右手に手水舎。

右手にあるのが手水舎。

右手にあるのが手水舎。

布袋尊像の袋から水が出るという面白いデザイン。

布袋尊像の袋から水が出るという面白いデザイン。

2016年参拝時は通常の手水舎であったのでその後に建て替えられたばかりの手水舎。

2016年参拝時は通常の手水舎であったのでその後に建て替えられたばかりの手水舎。

その隣には布袋尊像の珍しい水鉢。

この布袋尊像を形取った水鉢は社宝のレプリカ。

この布袋尊像を形取った水鉢は社宝のレプリカ。

徳川家光が奉納したと伝わる同型の水鉢が社宝に残る。

徳川家光が奉納したと伝わる同型の水鉢が社宝に残る。

それのレプリカとして造られたもの。

それのレプリカとして造られたもの。

日本では七福神の一柱として知られている。

弥勒菩薩の化身とも伝えられた。

福の神の一種として庶民から信仰を集め、太っておおらかな風貌と、手にした袋から財を出し与えてくれるとされた。

笑門来福、夫婦円満、子宝の神として信仰が篤い。

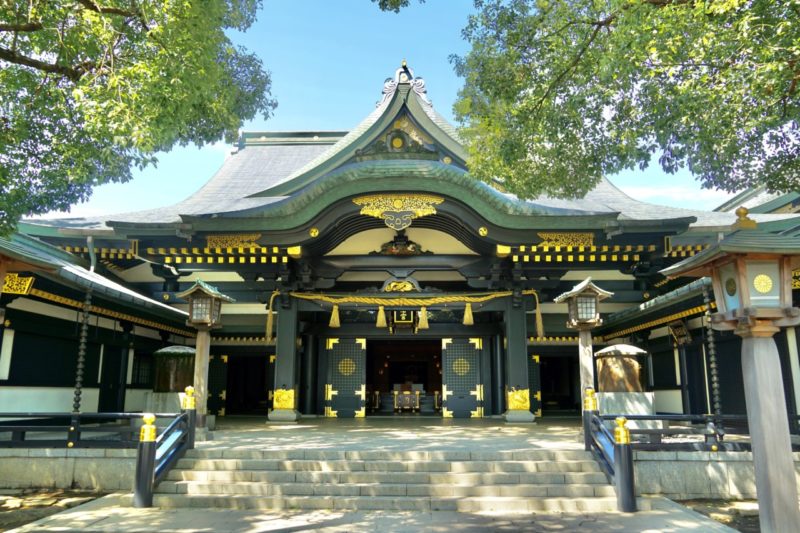

黒と金を基調として再建された壮麗な社殿

参道を進むととても立派な社殿。

平成元年(1989)に再建された社殿。

平成元年(1989)に再建された社殿。

慶安・元禄の設計絵図に基づいて再建されたと云う。

慶安・元禄の設計絵図に基づいて再建されたと云う。

江戸時代の頃に壮麗を極めたとまで云われた社殿を基に、鉄筋コンクリート造で再建。

江戸時代の頃に壮麗を極めたとまで云われた社殿を基に、鉄筋コンクリート造で再建。

黒と金を基調とした美しい社殿で、素材は違えど『江戸名所図会』に描かれていた権現造りの社殿と模した造形であり、往年の姿を偲ぶ。

黒と金を基調とした美しい社殿で、素材は違えど『江戸名所図会』に描かれていた権現造りの社殿と模した造形であり、往年の姿を偲ぶ。

社殿内での撮影は禁止のため撮影はしていないが、中もとても見事なスケール感のある造り。

社殿内での撮影は禁止のため撮影はしていないが、中もとても見事なスケール感のある造り。

社殿の前には一対の狛犬。

平成四年(1992)奉納と新しい。

平成四年(1992)奉納と新しい。

子持ちと玉持ち、岡崎現代型の狛犬だが豪快な表情や彫り。

子持ちと玉持ち、岡崎現代型の狛犬だが豪快な表情や彫り。

鼓楼・神武天皇遙拝所・江戸時代の狛犬

境内の左手には鼓楼。

『江戸名所図会』にも同じ場所に見る事ができる鼓楼(当時は鐘楼)で、平成二十七年(2015)に再建された。

『江戸名所図会』にも同じ場所に見る事ができる鼓楼(当時は鐘楼)で、平成二十七年(2015)に再建された。

鼓楼の左手には神武天皇遥拝所。

南西にある初代天皇・神武天皇と皇后「橿原神宮」(奈良県橿原市)の方向を向く。

南西にある初代天皇・神武天皇と皇后「橿原神宮」(奈良県橿原市)の方向を向く。

当地から遥拝できる場所となっている。

当地から遥拝できる場所となっている。

ここに置かれている狛犬が古いもの。

宝暦五年(1755)に奉納。

宝暦五年(1755)に奉納。

頭に宝珠を乗せた阿形。

頭に宝珠を乗せた阿形。

頭に角を乗せた吽形。

頭に角を乗せた吽形。

江戸中期の狛犬の特徴を色濃く残しており、さらに状態もよいためとても貴重な狛犬。

江戸中期の狛犬の特徴を色濃く残しており、さらに状態もよいためとても貴重な狛犬。

穴八幡宮の由来となった出現殿

神武天皇遙拝所の左手から、旧別当寺「放生寺」へ続く石段がある。

この石段の右手にある玉垣に囲まれた場所が出現殿。

この石段の右手にある玉垣に囲まれた場所が出現殿。

中に入る事はできないが、ここが「穴八幡宮」の由来となった神穴がある場所。

中に入る事はできないが、ここが「穴八幡宮」の由来となった神穴がある場所。

『江戸名所図会』にも出現地と記されている場所。

『江戸名所図会』にも出現地と記されている場所。

現在は出現殿として整備され大切に保存されている。

現在は出現殿として整備され大切に保存されている。

寛永十八年(1641)、社守の庵を造るために、南側の山裾を切り開いたところ横穴が見つかり、この横穴から金銅の阿弥陀如来像が出現。

瑞祥のあった神穴がある事から「穴八幡宮」と称されるようになった。

北参道も新たに整備・鳩と玄武の鳥居

2021年には工事中だった北参道の鳥居も竣工。

北側の立派な大鳥居で、貫の部分には八幡信仰の神使である鳩。

北側の立派な大鳥居で、貫の部分には八幡信仰の神使である鳩。

脚部分の亀腹には玄武の姿。

脚部分の亀腹には玄武の姿。

四神・四獣の1つ。

北の星宿の神格化で玄天上帝とも称し北方を守護する。

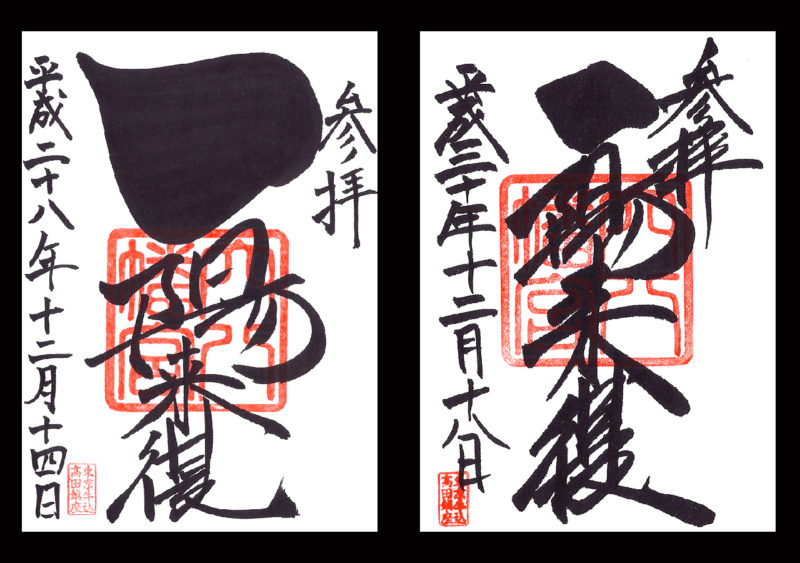

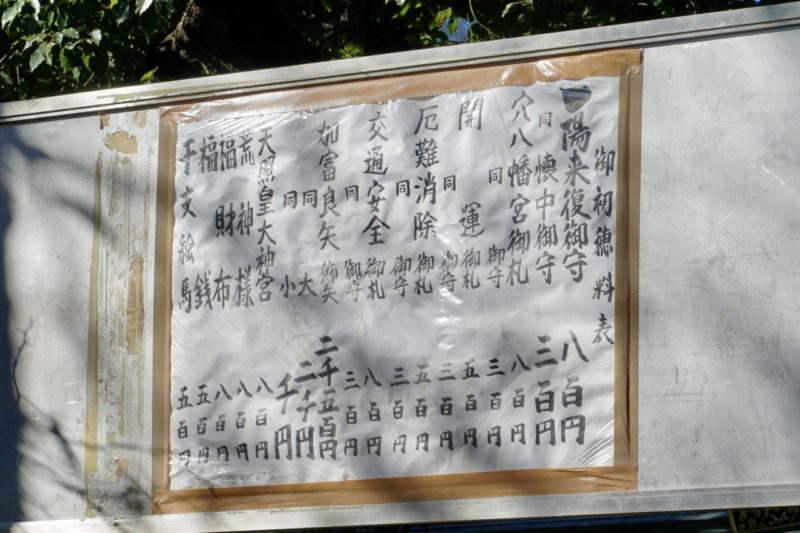

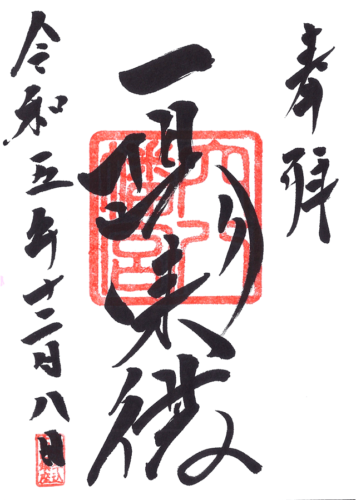

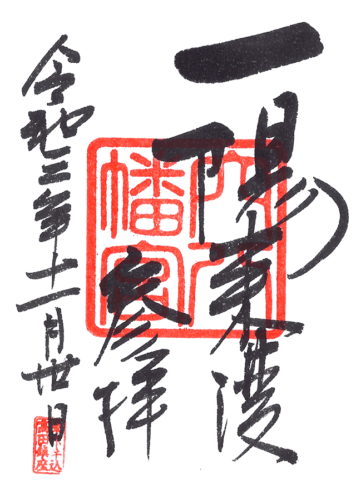

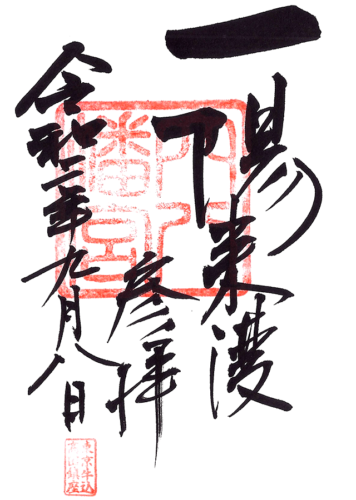

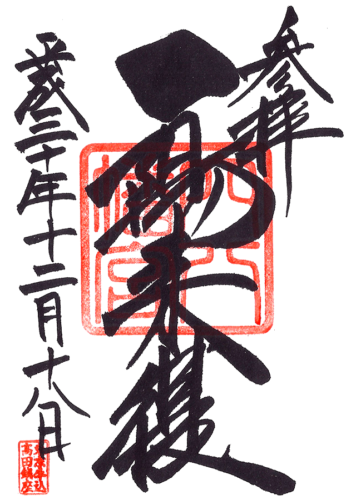

御朱印にも一陽来復の文字・御朱印は期間限定

御朱印は拝殿内左手にある授与所にて。

拝殿内部なので撮影はしていないが、左手に授与所が設けられているので声をかけると対応して頂ける。

拝殿内部なので撮影はしていないが、左手に授与所が設けられているので声をかけると対応して頂ける。

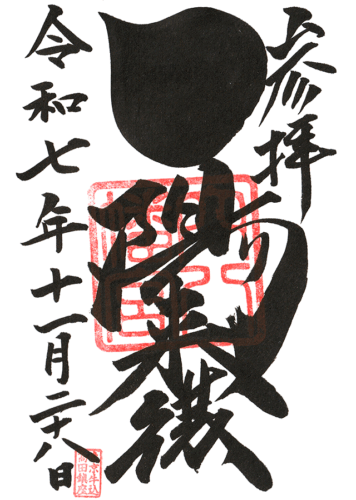

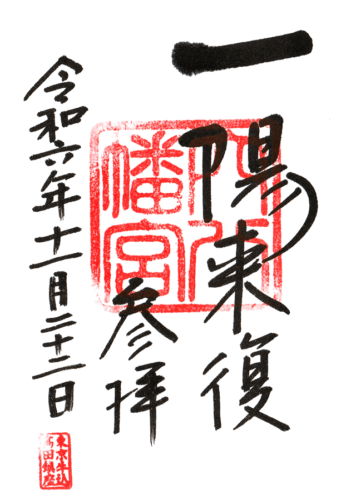

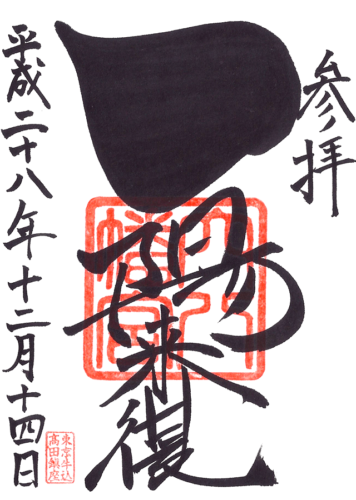

御朱印は「一陽来復」の力強い墨書き。

左が2016年参拝時、右が2018年参拝時に頂いたもの。

左が2016年参拝時、右が2018年参拝時に頂いたもの。

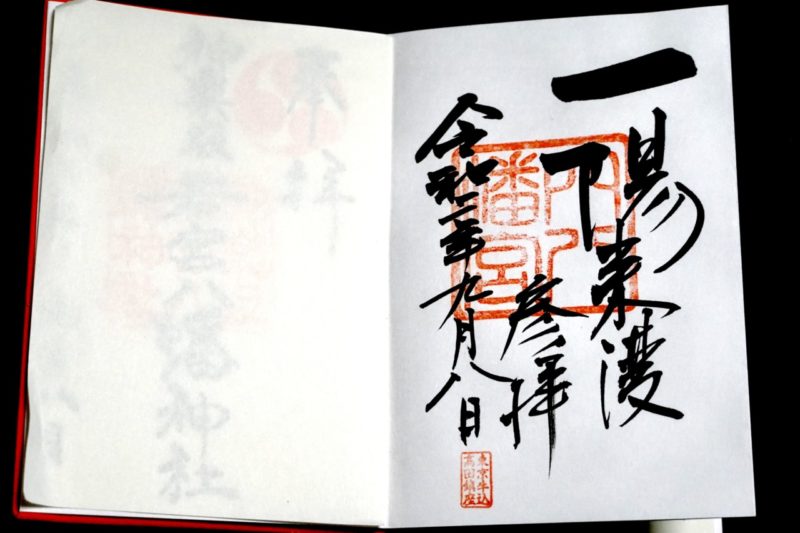

こちらが2020年参拝時に頂いたもの。(初穂料はお気持ち)

こちらが2020年参拝時に頂いたもの。(初穂料はお気持ち)

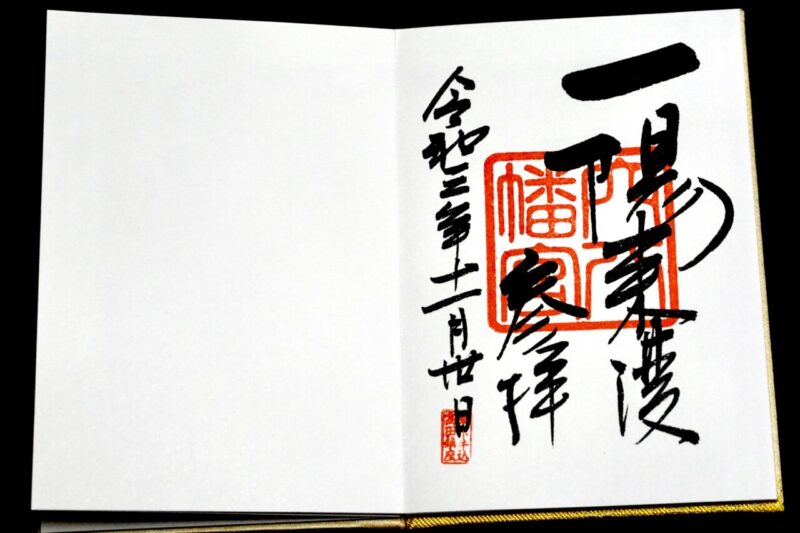

2021年参拝時に頂いたもの。

2021年参拝時に頂いたもの。

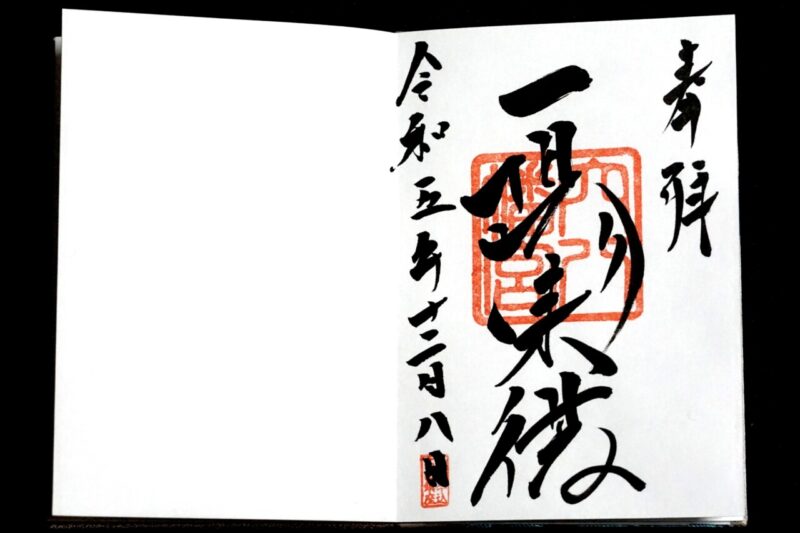

2023年12月に頂いたもの。

2023年12月に頂いたもの。

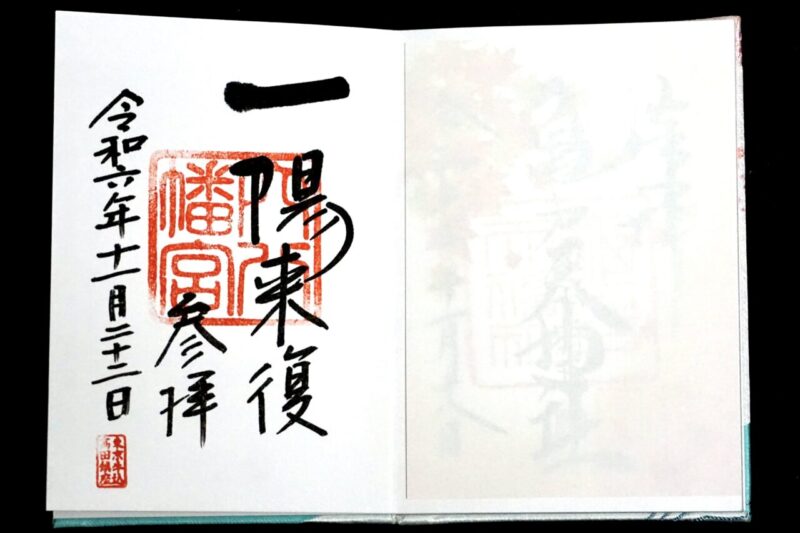

2024年11月に頂いた御朱印。

2024年11月に頂いた御朱印。

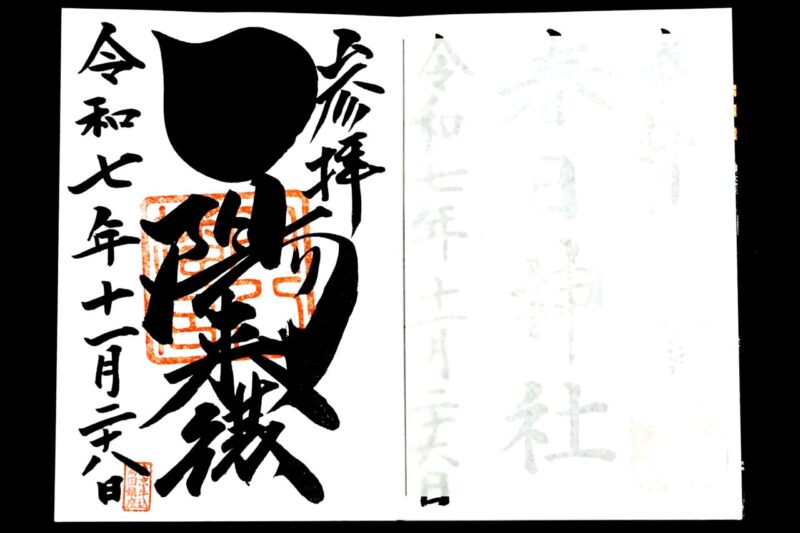

2025年11月に頂いた御朱印。

2025年11月に頂いた御朱印。

「一陽来復御守」が頒布期間中の「冬至から節分まで」は御朱印を頂く事ができない。

2025年12月22日(冬至)より2026年2月3日(節分)は御朱印対応不可。

2026年2月4日より御朱印再開。

オリジナルの御朱印帳も用意している。

シンプルで無地の緑系のデザインに、背面に牛込高田穴八幡宮と記されたもの。

冬至から節分まで授与される一陽来復御守

当宮では、毎年冬至から節分まで期間限定で頒布される「一陽来復御守」が特に有名。

金銀融通の御利益があるとされ大変な人気で、頒布が開始すると大行列になる。

金銀融通の御利益があるとされ大変な人気で、頒布が開始すると大行列になる。

境内も授与所までこうして待機列が設けられるほど。

境内も授与所までこうして待機列が設けられるほど。

冬至の日などはこれでも収まりきれず境外まで行列ができる程。

冬至の日などはこれでも収まりきれず境外まで行列ができる程。

当宮での風物詩となっている。

当宮での風物詩となっている。

一陽来復(いちようらいふく)の意味

一陽来復御守に使われる「一陽来復」は「冬至」の意味がある。

易経での冬至を表す言葉。

易経では、6個の陰陽でその月を表していて、旧暦10月は6個が全て陰になる月で、冬至のある旧暦11月は陽が1個現れ、残り5個が陰となる月である。

旧暦11月に陽が1つ現れる事から「一陽」。

冬至に太陽の力が最も弱わり、その後に回復していく事から「来復」。

これが「一陽来復」。

こうした一陽来復を金銀融通の御利益としたのが当宮の「一陽来復御守」。

元禄年間(1688年-1704年)より続く風習であり、財運・金運アップ、商売繁盛として、今も多くの人気を集めている。

一陽来復御守は2種類存在。(2018年の画像)

一般的に思い浮かべるのが一陽来復御守で、他に一陽来復懐中御守と云う身につけるものも授与している。

一般的に思い浮かべるのが一陽来復御守で、他に一陽来復懐中御守と云う身につけるものも授与している。

一陽来復御守は、白い紙を丸めたような円筒系の立体的な構造。

中にお祓いを受けた金柑と銀杏が1個ずつ包まれている。

中にお祓いを受けた金柑と銀杏が1個ずつ包まれている。

金柑の「金」と銀杏の「銀」で「金銀融通」の御利益があるとされる。

2025年-2026年版!一陽来復御守の頒布期間

この一陽来復御守は、冬至から節分までと頒布期間が決まっている。

2025年12月22日(冬至)より2026年2月3日(節分)まで

頒布時間

冬至:5:00-21:00

年内:8:00-19:00

正月から節分:9:00-17:00

頒布が開始になる冬至の日は、朝5時から夜21時まで授与所が開く。

早朝から大行列となり、例年徹夜組が並ぶくらいの人気。

早朝から大行列となり、例年徹夜組が並ぶくらいの人気。

冬至の日以降の年内は、8時から19時までの頒布。

元日から節分までは、9時から17時までの頒布。

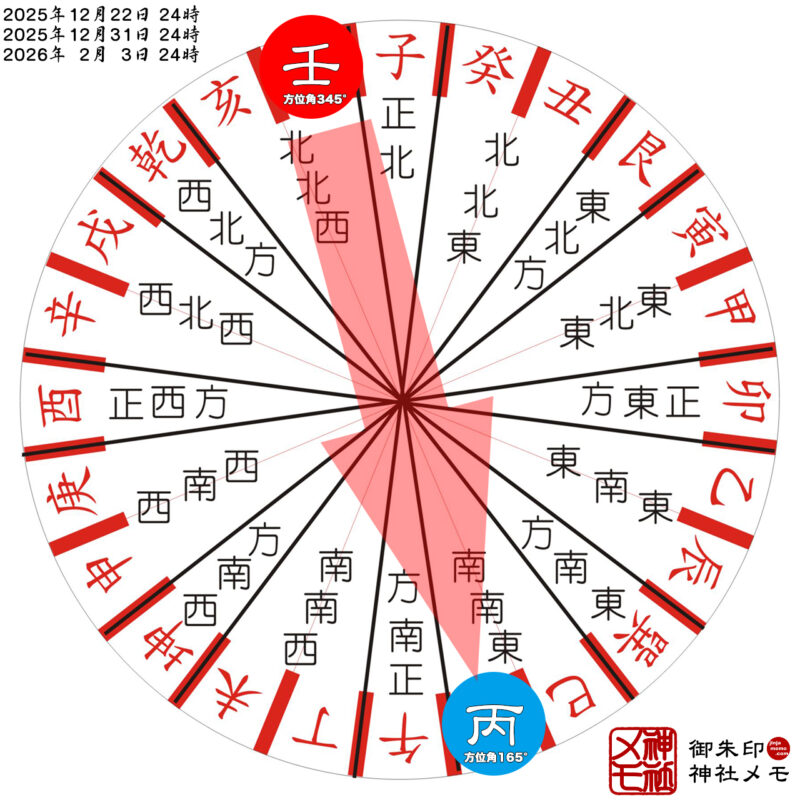

2025年-2026年最新版!一陽来復御守の祀り方

一陽来復御守には独特な祀り方が用意されている。

基本的には授与された際に、その説明書きを渡されるのでそちらを読むのがよい。

毎年、祀る方角が変わるため、しっかりと読むのを推奨。

冬至(12月22日)・大晦日(12月31日)・節分(2月3日)のいずれかの24時ちょうどに、文字を翌年の恵方に向け、恵方と反対側の高いところに貼る。

24時ちょうどとは、大晦日なら1月1日の0時という事。

この3日のみのいずれか、それも24時ちょうどに貼らなければならないとされている。

その年の恵方については、毎年説明書きに書いてあるのでそちらの指示に従うとよい。

2025年冬至から2026年節分に頒布の一陽来復御守の恵方(翌年の恵方)は「南南東やや南・方位角165°・丙(ひのえ)」となっている。

そのため、一陽来復御守を貼る場所は反対側の「北北西やや北・方位角345°・壬(みずのえ)」の高い場所となり、恵方「南南東やや南・方位角165°・丙」に文字を向けて貼る必要がある。

スマホのコンパスアプリなどを利用するのが望ましい。

冬至から節分までは当宮に多くの露店が出るため、そうした露店で方位磁石の販売や貼りやすいような台紙なども売っているので、そうしたのを利用するのもよいだろう。

「穴八幡宮」では2021年12月23日に待望の公式サイトを開設。

一陽来復御守についても詳しく書かれているので要参照。

所感

牛込の総鎮守である当宮。

江戸時代には徳川将軍家の祈願所として、江戸屈指の大社となり崇敬を集めた。

それにまつわる流鏑馬は、一時中断があったものの、今も続いている。

江戸庶民からの崇敬も篤く、蟲封じの祈祷は古くから有名であった。

そして江戸中期より続く、金銀融通の「一陽来復御守」は現在も大変な人気となっている。

冬至になるとこれを求める人々で大行列となるのは、もはや早稲田地区の風物詩であろう。

戦後に再建された境内は、江戸屈指の大社であった往年の姿を偲ばせる境内となっており、とても立派に整備された事からも当宮への崇敬の篤さを感じさせてくれる。

現在も東京を代表する良社の一社に違いない。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:志納(お気持ち)

授与所にて。

※「一陽来復御守」が頒布期間中の「冬至から節分まで」は御朱印の授与は行われない。

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

シンプルで無地の緑系のデザインに、背面に牛込高田穴八幡宮と記されたもの。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

一陽来復御守

初穂料:1,000円

授与所にて。

毎年「冬至から節分まで」の期間限定で頒布る。

以前は初穂料800円だったが現在は1,000円に変更。

2024年12月21日(冬至)より2025年2月2日(節分)まで

頒布時間

冬至:5:00-21:00

年内:8:00-19:00

正月から節分:9:00-17:00

参拝情報

参拝日:2025/11/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/11/22(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/11/30(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/12/18(御朱印拝受)

参拝日:2016/12/14(御朱印拝受)

コメント

お世話になります。

一陽来復のお守りの貼り方を探して、こちらへたどり着きました。

神社のあらまし等、とても参考になりました。

貼り方もわかりやすいご説明をいただけて感謝なのですが、絵のご説明では貼る位置が逆な気がしております。

75度に向かって貼るのであれば、赤に貼り青に向ける、ではございませんか…?

ご確認くださいませ。

■えのもと様

ご覧頂きありがとうございます。

大変失礼致しました。

それまでは「最新の恵方と方角」と画像のみ掲載していて、正しく記載していたのですが、

前回更新時に画像への追記を記載した際、その肝心な追記部分を逆に記載していました。

そのため正しい説明と逆の説明が入り交じる内容になっていて、混乱させてしまい申し訳ありません。

ご指摘して頂くまで追記部分を逆に書いていた事に気付いていなかったので恐縮です。

※1月29日11時30分付で修正済です。(スマホから検索の場合、Googleのampページは反映に少し時間がかかります)

※一応、視覚的にも分かりやすいように画像にも、貼る方角から恵方の方角に向けて矢印を追加するようにしておきました。

またご指摘などありましたら教えて頂けたら有り難いです。

今後共よろしくお願い致します。

すみません、お札の郵送とかはやっておりますか?

御札の郵送はやられていないかと思いますが、コロナ禍で状況も違いますので対応して頂ける場合もあるかもしれません。

東京都神社庁に記載してある「穴八幡宮」のURLを貼っておきますので、

よろしければ直接お電話などで問い合わせてみて下さい。

http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/shinjuku/5442/

地元に住んで40年近く、ここで七五三のお参りもさせていただきました。

こんなに詳しく書いてある記事を拝見できて、とても嬉しく思っております。

よろしければ裏の鳥居の事も教えて頂きたく、コメントをさせていただきました。

馬場下町の交差点を高田馬場方面に行くと見えてきます。

こちらから入ると、身体の悪い方でも階段が無いので楽に参拝していただけると思います。

最近では夜に通る事が多く黒い鳥居だと思っていたのですが、たまたま昼間通った時に深い緑色だと知りました。

鳥居の足元には亀が、その周りには蛇が絡んでおり睨み合っているような格好をしております。

他の神社には見られない鳥居だと思うので、どうしてこういう鳥居なのか教えていただけたら嬉しいです。

この記事を拝見して、階段の途中の今ベンチがある場所に以前は児童公園があり父とよく遊びに行っていたのをふと思い出しました。

ここのページに出会えて、とても幸せでした。

ありがとうございました。

ありがとうございます。

穴八幡さまのような立派な神社が氏神様ですと素敵ですね。

鳥居の件についてですが、北側の鳥居のことでしょうか。

しばらく裏参道の改修工事をしていて前回参拝したタイミングで鳥居ができていたのですが、

その当時はまだ工事の柵に囲われていて足元の部分を確認できていませんでした。

ですので推測でのお話になってしまうのですが、

お話の内容からして、おそらく玄武をイメージして建立されたのかと思います。

玄武は亀に蛇が巻き付いた姿をしていて、北方を守護する四神です。

ですので濃緑色、亀に蛇、北側鳥居という条件から、北を守護する鳥居という意味で玄武をイメージした鳥居なのではないでしょうか。

次回参拝する際にはそちらの鳥居もよくチェックしておきますね。

また児童公園だったとの事で教えて頂きありがとうございます。

神社は境内整備で色々と変わっていく部分も多いですが、そうした思い出も含め大切にしていきたいものです。

また何かありましたらよろしくお願い致します。