目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

広尾鎮守のお稲荷様

東京都港区南麻布に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、広尾の鎮守。

社号碑には「廣尾神社」の文字があるが、現在の正式名称は「廣尾稲荷神社」。

旧字体の「廣尾」だけでなく、新字体の「広尾」が使われる事も多い。

古くは萩の花が地を舐めるように咲き乱れていた事から「ハギナメ稲荷」とも称された。

江戸時代の拝殿が現存していて、拝殿の天井には日本最初の洋画家と呼ばれる高橋由一が描いた天井画(墨龍画)がある事で知られている。

神社情報

廣尾稲荷神社(ひろおいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦魂之命(倉稲魂命)

社格等:─

例大祭:9月15日

所在地:東京都港区南麻布4-5-61

最寄駅:広尾駅

公式サイト:─

御由緒

慶長年間徳川第二代将軍秀忠公の勧請と伝えられる。此の頃麻布広尾辺は萩の名所で当社の俗称「ハギナメ稲荷」は可憐な萩が地をナメル様に咲き乱れていたことによる。

社殿は木造明神造り、御神体は木造翁の立像。商売繁昌、五穀豊穣、火伏の神として信仰を聚めている。(東京都神社庁より)

歴史考察

二代将軍徳川秀忠による勧請・ハナギメ稲荷と称される

社伝によると、慶長年間(1596年-1615年)に創建と伝わる。

二代将軍・徳川秀忠が鷹狩をした際に当地に立ち寄り、稲荷神を勧請したと云う。

江戸幕府の第二代将軍。

徳川家康の三男で、三代将軍徳川家光の実父。

大御所となり実権を握った家康と共に武家諸法度・禁中並公家諸法度などの制定に努めた。

別当寺を「千蔵寺」担っていたため「千蔵寺稲荷」と称された。

当時の広尾周辺は萩の名所として賑わったと云う。

萩の花が地を舐めるように咲き乱れていた事から「ハギナメ稲荷」とも称された。

徳川将軍家から崇敬も集めたため、明治中期まで葵の紋所のついた大提灯が掲げられてあったと伝わっている。

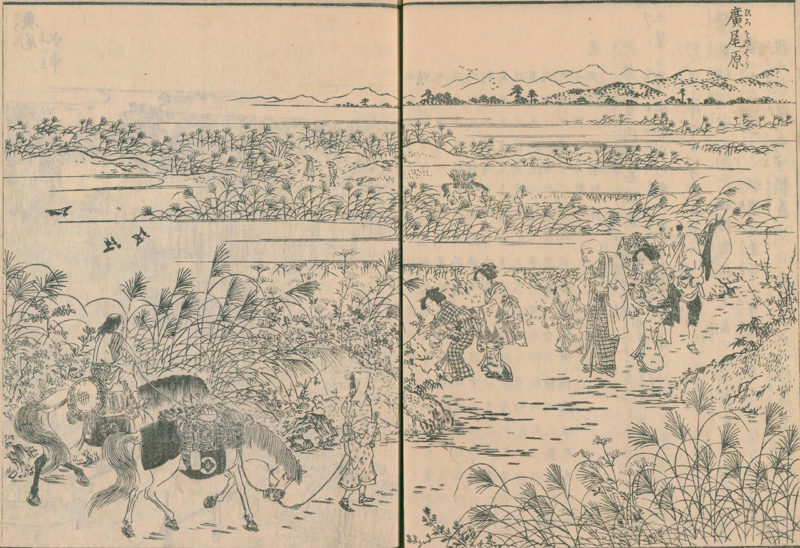

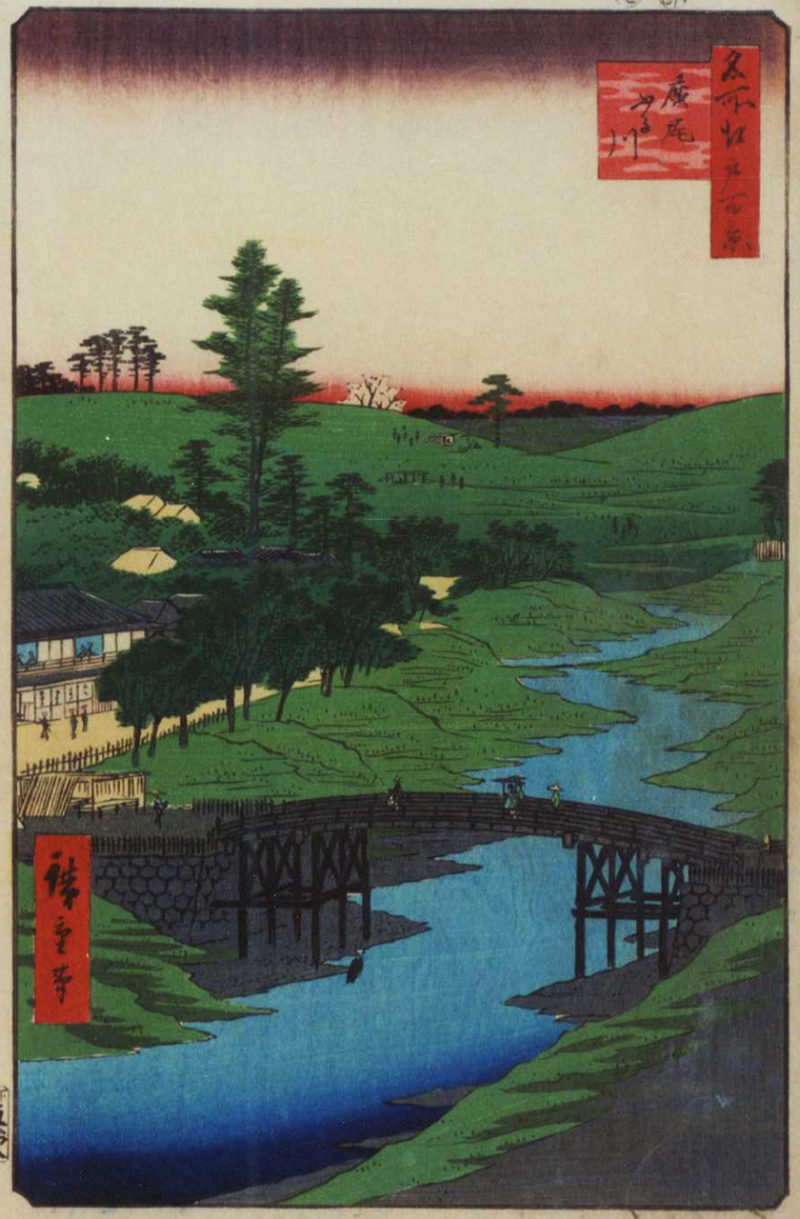

広大な原野だった広尾・浮世絵などにも描かれる

当社が「ハギナメ稲荷」と称されたように、自然の多かった江戸時代の広尾。

江戸時代には渋谷広尾町・麻布広尾町が成立し、大名屋敷や旗本屋敷なども並ぶ事になるが、古くは「広尾原」と呼ばれる程の広大な原野であった。

古くは土筆(つくし)がよく生えていた事から「土筆ヶ原」と称した。

その後、広大な原野から「広野」と呼ばれたが、転じて「広尾」となったと云う。

元禄検地(1688年-1703年)の頃には「広尾」と呼ばれていた。

こうした広尾の様子は江戸時代にも幾つか描かれている。

「廣尾原」と記され、一面にススキのある原野が描かれている。

当社とはやや距離はあるものの、渋谷川近く(現在の天現寺橋など明治通りあたり)を描いていると思われる。

こちらも当社とはやや離れているが、渋谷川を描いていて現在の四の橋周辺。

広大な原野だった事が分かる。

なお、左の建物は当時名店と云われた鰻屋の「狐鰻」。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

当社はこうした広尾鎮守の一社として崇敬を集めた。

富士見御殿の鎮守・富士見稲荷の謎

当社については1つ大きな謎がある。

それは史料などに富士見御殿の鎮守「富士見稲荷」と称されたと云う記述が多く見られる事。

麻布御殿・白金御殿とも呼ばる。

徳川将軍の慰安施設(別荘)として元禄十一年(1698)に完成し広大な敷地を有した。

富士山が綺麗に見えた事から富士見御殿と呼ばれ、旧地名・麻布富士見町の地名由来にもなった。

昭和十六年(1941)に出版された『麻布區史』には当社は「富士見御殿」の鎮守として「富士見稲荷」と称されたと記してあり、他の史料にもそうした記述をよく見る事ができる。

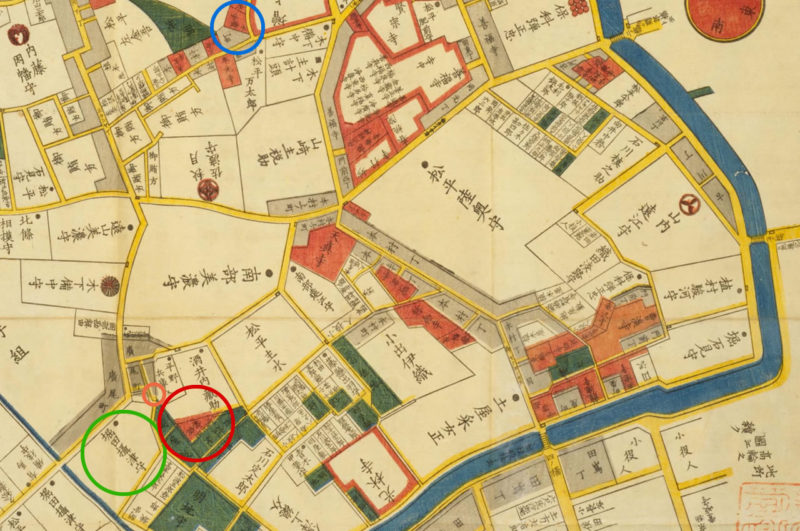

「富士見御殿」が完成するまでは、当地近くに「麻布薬園」と呼ばれた御花畑があり、薬草の栽培が行われていた。

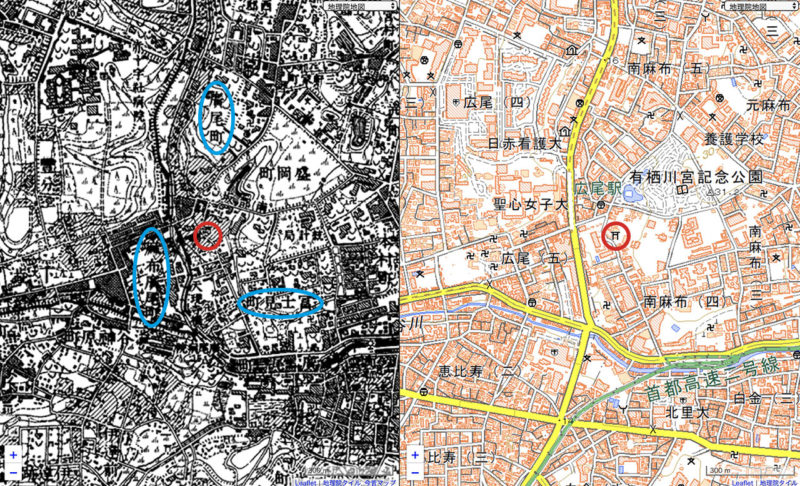

赤円で囲ったのが麻布総鎮守「麻布氷川神社」で、こちらを目印にすると分かりやすい。

緑円で囲ったところに「御薬園」と書かれており、これが「麻布薬園」。

後に徳川将軍家の別荘「富士見御殿」となった地である。

元禄十一年(1698)、「富士見御殿」が完成。

この鎮守として祀られたのが「富士見稲荷」だと云う。

宝永五年(1708)、四谷より発生した火事で類焼。

御殿も焼失してしまい、別荘であった「富士見御殿」は取り壊しとなってしまう。

「富士見稲荷」はその後も当地の旗本などから崇敬を集めたと云う。

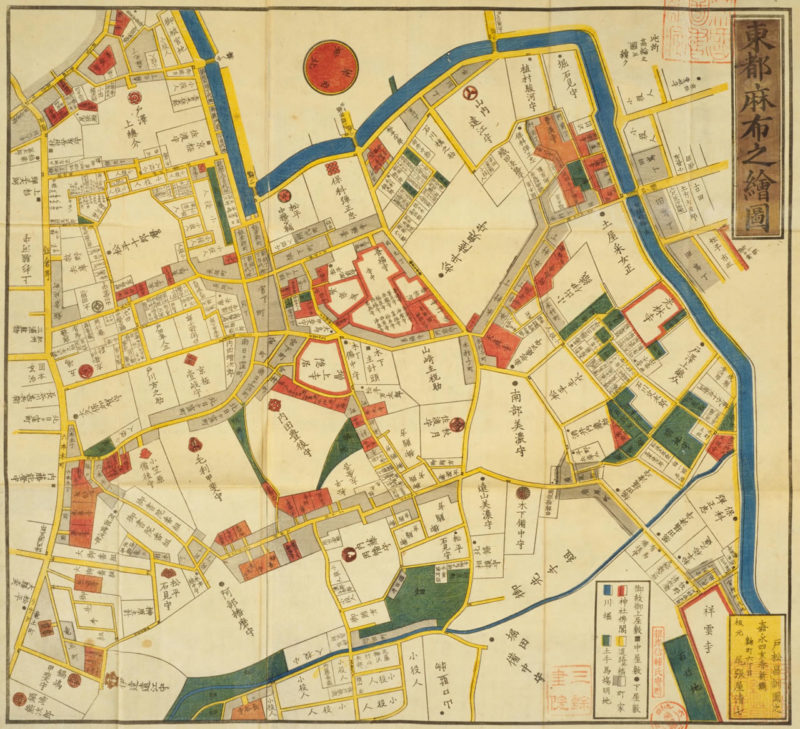

江戸切絵図から見る当社と富士見稲荷

当社の御由緒では、当社と上述の「富士見稲荷」は別の神社であったとされている。

江戸時代の切絵図を見るとその様子を少し垣間見ることができる。

こちらは江戸後期の麻布周辺の切絵図。

左が北の切絵図となっていて、当社は図の中央に描かれている。

注目したいのが赤円で囲った部分。

ここには「富士見稲荷」と書かれていて、これが「富士見稲荷」。

当社については記載がないものの、おおよその位置として橙円で囲った箇所が当社の鎮座地。

「富士見稲荷」は当社よりやや南東に鎮座していたお稲荷様であった。

青円は別当寺「千蔵寺」。

青山火事で社殿焼失と再建・高橋由一の墨龍画とその経緯

明和元年(1764)、社殿の造営が行われている。

弘化二年(1845)、青山火事によって社殿が焼失。

弘化二年(1845)に発生した火事。

焼失した町126・武家屋敷400・寺社187・死者800–900人。

弘化四年(1847)、社殿が再建された。

この再建された当時の拝殿が現存。

この再建された当時の拝殿が現存。

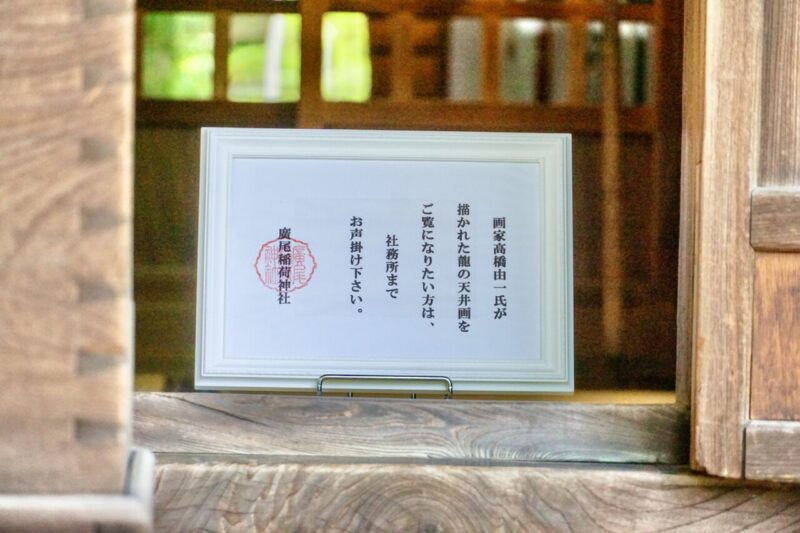

社殿の再建にあたって高橋由一が拝殿天井に墨龍画を描いている。

20歳前後の青年だった由一が描いたもので、その後は洋画家となっているため、この墨龍画が日本画として最後の大作とも云われている。

20歳前後の青年だった由一が描いたもので、その後は洋画家となっているため、この墨龍画が日本画として最後の大作とも云われている。

日本で最初の洋画家とされ「日本近代洋画の祖」とも云われる人物。

代表作は重要文化財『花魁』や『鮭』など。

当社の拝殿天井に由一が墨龍画を描いた理由は、当時、由一が仕えていた堀田摂津守の下屋敷が当社と隣接していた事による。

このように地域から崇敬を集めた神社だった事が窺える。

明治以降の歩み・関東大震災からの再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治四十二年(1909)、社号を現在の「廣尾稲荷神社」に改称。

社号碑には「廣尾神社」とあるが、正式には「廣尾稲荷神社」である。

社号碑には「廣尾神社」とあるが、正式には「廣尾稲荷神社」である。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

麻布広尾町や広尾町といった地名も見る事ができる。

当社の南東に富士見町の文字も見る事ができ、ここに「富士見稲荷」があった。

大正十二年(1923)、関東大震災によって本殿が著しく破損。

以前は火災対策のため土蔵造りの本殿であったと云うが再建を余儀なくされる。

大正十四年(1925)、木造にて本殿・幣殿が再建。

大正十四年(1925)、木造にて本殿・幣殿が再建。

昭和十五年(1940)、境内整備が行われ、氏子崇敬者の寄進により鳥居や社号碑・常夜燈・手水舎などが建立され、参道も整備された。

同年、三基の庚申塔を社殿裏側道路に移す。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では戦火を免れている。

江戸時代の拝殿や大正時代に再建された本殿などが現存。

昭和五十七年(1982)、社務所が改築。

昭和六十一年(1986)、社殿の屋根葺替工事が行われている。

平成二年(1990)、左翼過激派のゲリラ活動によって時限発火装置による放火が発生。

全焼は免れたものの、江戸時代の貴重な拝殿の床下を焼失。

その後「被災神社復興支援募金」が行われ復興。

平成四年(1992)、神楽殿や参集殿などが建立。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

広尾駅からすぐの立地・大きな常夜灯

広尾駅からすぐ近く、東側の道沿いに鎮座。

昭和十五年(1940)に建立された鳥居。

昭和十五年(1940)に建立された鳥居。

社号碑には「廣尾神社」の文字で、鳥居の左に大きな常夜燈が置かれている。

社号碑には「廣尾神社」の文字で、鳥居の左に大きな常夜燈が置かれている。

こちらも鳥居と同じく昭和十五年(1940)に建立されたもの。

こちらも鳥居と同じく昭和十五年(1940)に建立されたもの。

一晩中つけておく明かりを意味し、夜道の安全のため設置された。

現在の街灯の役目を果たしていたと云う。

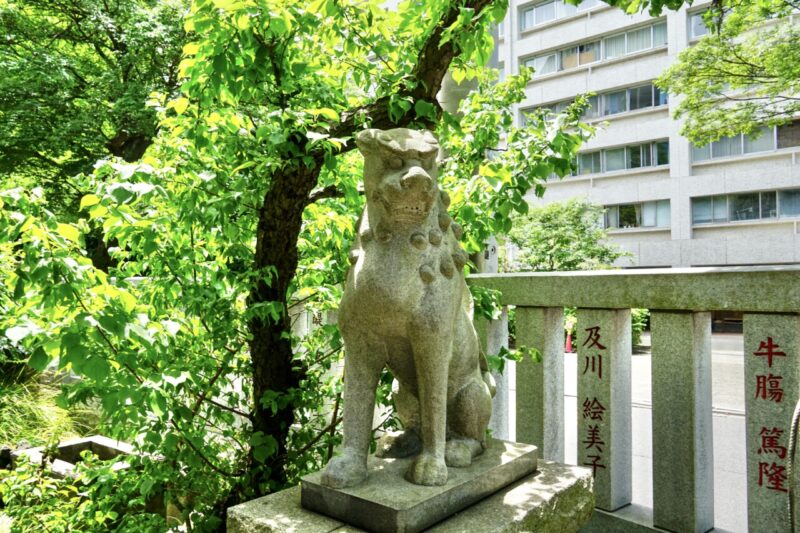

鳥居を潜ると参道は右手に伸び、その先に一対の狛犬。

奉納年代は不詳だが、比較的新しいと思われる。

奉納年代は不詳だが、比較的新しいと思われる。

かなりスリムな造形が個性的。

かなりスリムな造形が個性的。

江戸時代の拝殿と天井に描かれた圧巻の墨龍画

参道の正面に社殿。

拝殿は弘化四年(1847)に造営されたものが現存。

拝殿は弘化四年(1847)に造営されたものが現存。

火災・震災・戦災などを免れ現存。

火災・震災・戦災などを免れ現存。

木鼻の龍など細かい彫刻も施されている。

木鼻の龍など細かい彫刻も施されている。

本殿や幣殿は大正十四年(1925)に再建されたもの。

本殿や幣殿は大正十四年(1925)に再建されたもの。

江戸時代の拝殿天井には高橋由一が描いた墨龍画が残る。

高橋由一が洋画家となる前の20歳前後の若い時代の作品で、現在は港区指定有形文化財。

高橋由一が洋画家となる前の20歳前後の若い時代の作品で、現在は港区指定有形文化財。

日本で最初の洋画家とされ「日本近代洋画の祖」とも云われる人物。

代表作は重要文化財『花魁』や『鮭』など。

拝殿から屈んで覗く形でも少し見る事ができるが、社務所に声をかけると昇殿させて頂ける。

ぜひマナーを守り昇殿の上でご覧頂きたい。

ぜひマナーを守り昇殿の上でご覧頂きたい。

境内に残る古い奉納物や御神木・境外の庚申塔

社殿左手には神輿庫などが並ぶ。

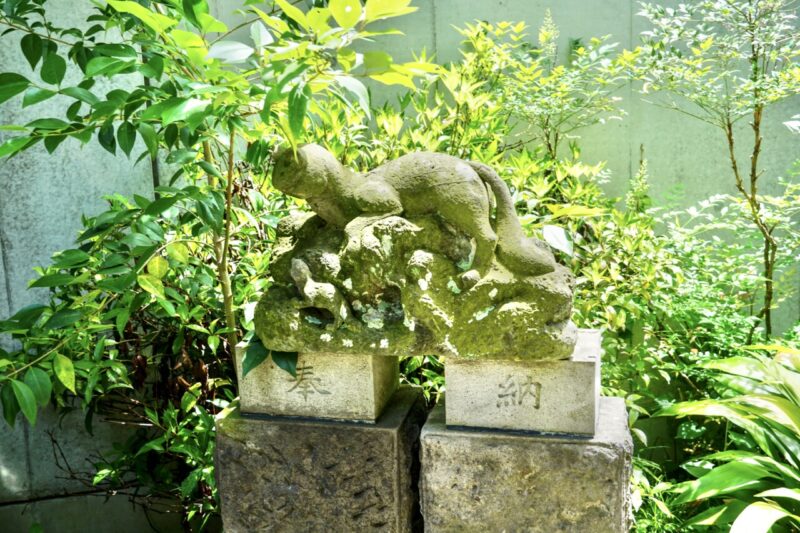

その間に小さな稲荷社の祠が置かれている。

その間に小さな稲荷社の祠が置かれている。

以前は苔むした神狐像が置かれていたが現在は新しく奉納された神狐像も。

以前は苔むした神狐像が置かれていたが現在は新しく奉納された神狐像も。

躍動感のある像。

躍動感のある像。

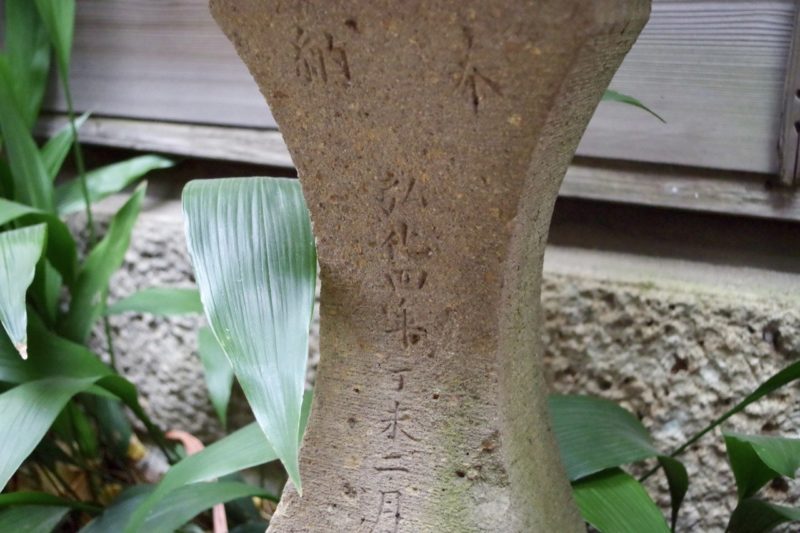

また無造作に置かれた石灯籠も古いもの。

弘化四年(1847)の文字を見る事ができる。

弘化四年(1847)の文字を見る事ができる。

弘化四年(1847)は現存する拝殿が再建された年であり、社殿再建を祝して奉納されたものであろう。

弘化四年(1847)は現存する拝殿が再建された年であり、社殿再建を祝して奉納されたものであろう。

社殿の左手には御神木。

弘化二年(1845)に発生した青山火事で社殿が焼失した際、御神木も内部が焼かれてしまったと云うが、外皮が残り再生してこうして現存。

弘化二年(1845)に発生した青山火事で社殿が焼失した際、御神木も内部が焼かれてしまったと云うが、外皮が残り再生してこうして現存。

また境外の社殿の裏手、道路に面したところに庚申塔が三基。

昭和十五年(1940)にこの場所に移されたもの。

昭和十五年(1940)にこの場所に移されたもの。

中央の庚申塔には元禄三年(1690)、左の庚申塔には元禄九年(1696)の年号を確認でき、右は状態が悪く確認できないもののそれより更に古いと推測でき、港区指定有形文化財となっている。

中央の庚申塔には元禄三年(1690)、左の庚申塔には元禄九年(1696)の年号を確認でき、右は状態が悪く確認できないもののそれより更に古いと推測でき、港区指定有形文化財となっている。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

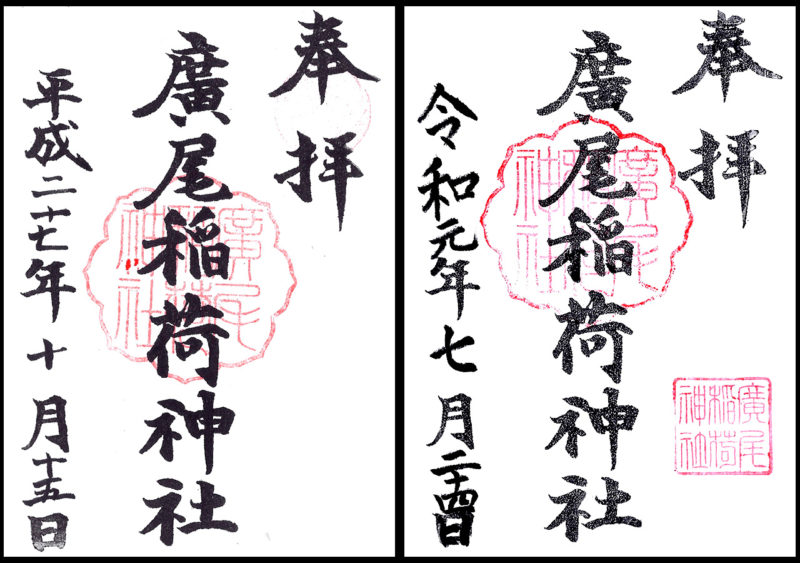

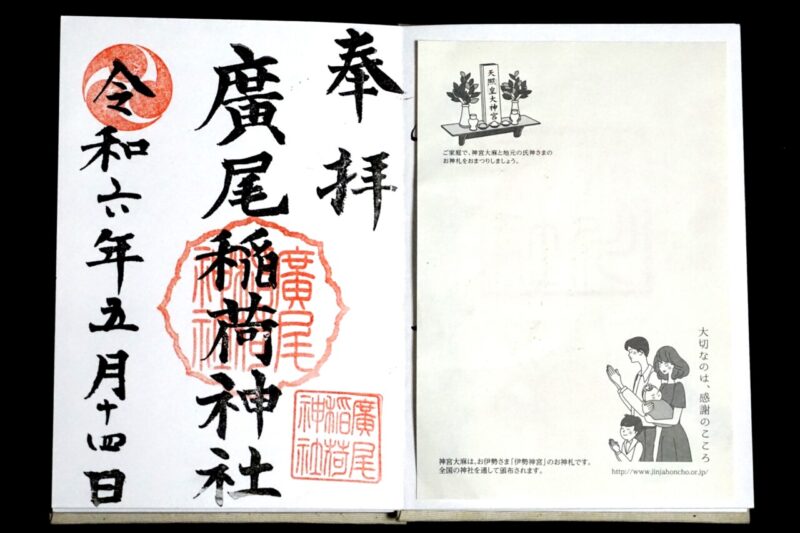

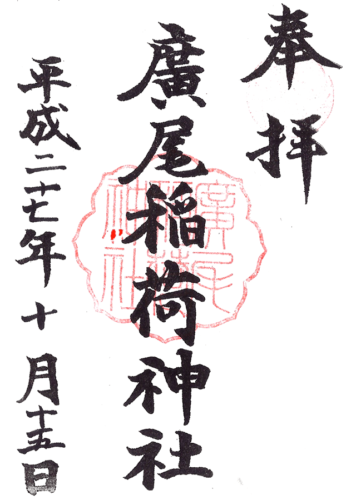

シンプルな御朱印・龍の絵馬

御朱印は八稜鏡の中に「廣尾稲荷神社」の朱印。

左が2015年に右が2019年に頂いたもの。

左が2015年に右が2019年に頂いたもの。

2024年に頂いた御朱印は右下に「廣尾稲荷神社」の朱印、左上に三つ巴紋も追加。

2024年に頂いた御朱印は右下に「廣尾稲荷神社」の朱印、左上に三つ巴紋も追加。

当社の絵馬は高橋由一が描いた墨龍画をデザインした絵馬。

広尾らしく外国語で願い事が書かれた絵馬も多く掛けられている。

広尾らしく外国語で願い事が書かれた絵馬も多く掛けられている。

所感

広尾の鎮守として崇敬を集める当社。

徳川秀忠による創建の御由緒を持ち、地域からの崇敬を集めた。

江戸時代の拝殿が現存していて、何より素晴らしいのが高橋由一による拝殿天井の墨龍画。

こうして現存しているのが素晴らしく、いつでも拝観できるのが嬉しい。

広尾という外国人が多い異国情緒溢れるエリアにおいて、昔ながらの神社が維持され、古い建造物・奉納物なども残っているのは素敵で、とても良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2024/07/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/07/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/10/15(御朱印拝受)

コメント