目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

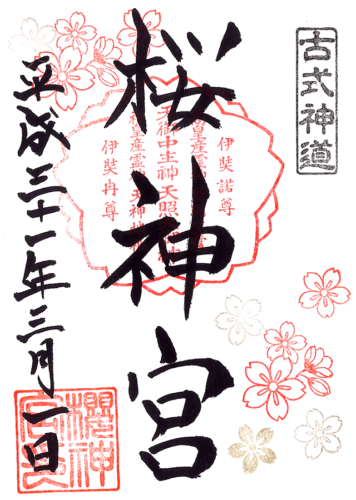

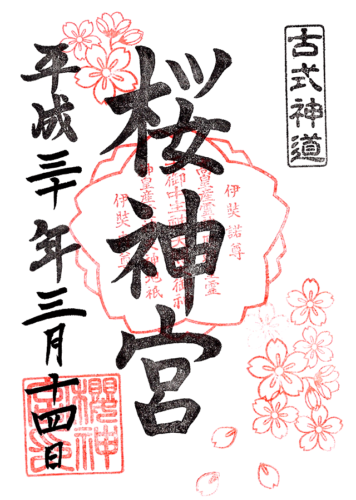

神習教本祠・古式神道の桜神宮

東京都世田谷区新町に鎮座する神社。

神道十三派の1つ「神習教」の本祠(教庁・神殿)。

明治の神官教導職分離の時期に組織された神習教は、本来の神道の姿に復することを目的として形成されたため、古式神道の神社とされる。

大正時代に当地へ移転し、関東大震災や戦災を免れた事から、火伏せ・災難除けの御神徳で信仰を集めている他、初代管長が「伊勢神宮」に奉職していた歴史を持ち関係が深い事から「世田谷のお伊勢さん」とも称される。

境内には河津桜などが植えられ桜の名所としても知られる。

また『鬼滅の刃』に登場する煉獄杏寿郎の出身地が桜新町のため、当社は『鬼滅の刃』聖地の1つとしてファンが訪れる。

神社情報

桜神宮(さくらじんぐう)

御祭神:天御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神・伊弉諾尊・伊弉冉尊・天照大御神・豊受大神・倭姫大神・国常立尊・大国主命・少彦名命・鐃速日命・底筒男命・中筒男命・表筒男命・伊久魂大神・水天宮大神・正一位稲荷大神・菅原大神

社格等:神習教本祠

例大祭:4月9日(春季大祭)・9月17日(秋季中祭)

所在地:東京都世田谷区新町3-21-3

最寄駅:桜新町駅

公式サイト:https://www.sakura.jingu.net/

御由緒

桜神宮は明治十五年神田今川小路に創建された天照大御神をはじめ、日本の神々をお祀りする(日本の記紀神話を中心とした神々をお祀りする)神宮です。

大正四年、速やかに西の方角に移転するよう神託が下り、大正八年から十一年にかけて社殿を現在の世田谷区桜新町の地に移転しました。これにより、関東大震災(大正十二年)の災害、並びに太平洋戦争の戦火からも免れ、火伏せ、災難除けの宮としても崇敬を集めました。

創建した芳村正秉は大中臣家六十五代の後裔で、明治初期に伊勢神宮筆頭禰宜、神宮支庁東京出張所(東京大神宮の前身)の所長、龍田神宮宮司を歴任し、一位局(中山慶子様)の要請により三年に亘り大正天皇の健康祈願を行い、明治政府の要人、神社界他、多くの人々から信望を集め、神道神職として人々の教化に尽力しました。

明治十五年には明治天皇の勅許によって教派神道の一派、その名も神宮奉職中に倭姫命から神託によって授かった「神習いの教え」を立てました。このため桜神宮は古式神道の総本山としても全国の人々から崇敬を受けております。

内務省を通して外務省の紹介により、明治時代には珍しく多くの英米人の参拝がありました。

また同十六年には関東八州の御嶽先達の強い要望を受け、長野県知事の許可と御嶽神社祠掌(滝・武居・向井の三社家)の承諾を得て、御嶽三神の御分身を相殿に鎮祭、更に多くの人々から信奉を得ました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

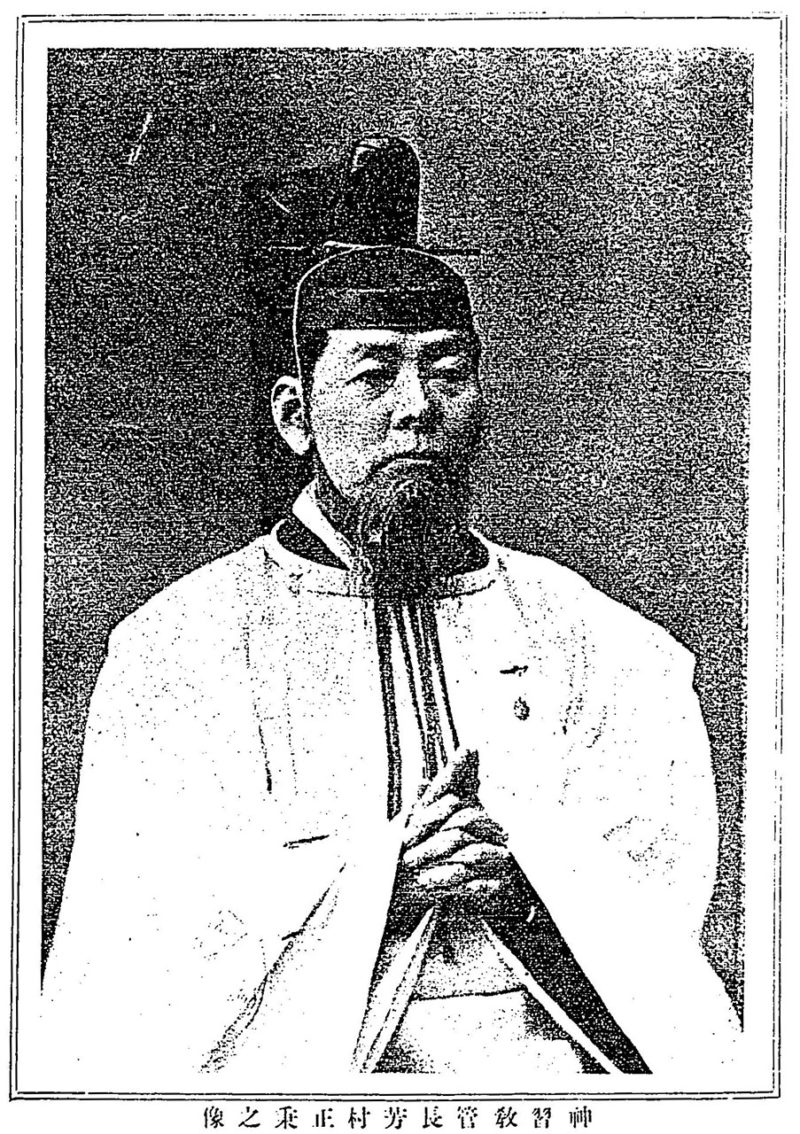

神習教の初代管長である芳村正秉

当宮は教派神道十三派の1つ「神習教」の本祠として創建されたことを起源とする。

明治十五年(1882)、「神習教」の本祠として神田今川小路に創建。

創建者は初代管長・芳村正秉。

勤王の志士で神道家。

「神習教」の初代管長。

天保十年(1839)、美作国真庭郡上福田村(現・岡山県真庭市蒜山上福田)に医師・芳村泰治の二男として生まれる。

6歳の誕生日に祖母と鎮守に参拝した際、祖母が「芳村氏は大中臣の後裔にして、神道の家系に属し、異日千載不伝の神道を継ぎ、これを天下に明らかにすべし」との神託を受けたと云う。

古くから日本の中央政権において祭祀を司った貴族・氏族。

中臣鎌足が藤原姓を賜り藤原鎌足となった後に別れ復した中臣姓の流れ。

平安時代中期以降は、伊勢祭主や神祇大副を世襲し、地方の有力神社の神職も担った。

後に芳村正秉は大中臣氏の65代目の後裔を称するようになる。

幕末は勤王の志士として活動し、安政の大獄では正秉にも幕府の手が及んだと云うが、鞍馬山に逃れ、「由岐神社」の拝殿下に1ヶ月身を隠し生き延びた。

この際、6歳の時に祖母に連れられて鎮守で託宣を受けた光景が眼前に浮かび、神道家を目指す事が使命であると悟ったと云う。

明治維新後は仕官を固辞していたが、西郷隆盛や伊藤博文の説得により神祇官に勤める。

古代の日本の律令制で設けられた、朝廷の祭祀を司る官庁名。

明治維新後は行政機関の筆頭となり、官社を司る最高国家機関。

明治四年(1871)には神祇省(じんぎしょう)となり、明治五年(1872)には教部省に改組されている。

明治六年(1873)、神仏合同布教のための大教院設立に強く反対。

教部省(旧・神祇官)を辞して「伊勢神宮」に筆頭禰宜として奉職。

「伊勢神宮」では神宮教会・神風講社の設立に尽力している。

大教院の解散を予見していた正秉は、神宮司庁東京出張所内に神道事務局を設置するため尽力。

「伊勢神宮」の事務機関である神宮司庁と、東京の教部省との連絡のための出張所で、正秉は神宮支庁東京出張所の所長も務めた。

この神宮司庁東京出張所は「東京大神宮」の前身としても知られる。

神道十三派の1つ神習教

明治十三年(1880)、式内社であり二十二社の一社「龍田大社」(現・奈良県生駒郡)宮司の辞令が下ったものの、神官教導職分離令を予知し、着任せずに東京に「神習教会」を設立した。

神社は国家の宗教であるので、神官(神職)は祭祀のみを行い教導・布教する必要はないという法令で、神官が教導職を兼ねる事や葬祭を行う事を禁止した。

この法令により、教導職は神社の祭事に専念するか、布教の道に進むかの岐路に立たされる事になり、多くの教派神道が生まれる事となった。

明治十五年(1882)、明治天皇の勅許を得て「神習教会」は「神道神習派」となる。

同年、「神習教」と改称した。

当時の政府が「神社の神官は人を教え導いてはならない」という方針を打ち出したため、危機感を抱いた正秉が明治天皇の勅許を得て設立。

本来の神道の姿に復することを目的としており、神代より脈々と流れる伝統的な神道的価値観を教義の柱としているため「古式神道」を称する。

造化の神・天御中主神や、「伊勢神宮」の主祭神かつ日本の総氏神・天照大御神など、多くの天津神・国津神を祀り、記紀(古事記・日本書紀)などを所依の教典とする。

神習教は、明治時代に教派として公認された神道十三派の1つとなった。

幕末から明治にかけて起こった神道系新宗教教団を教派神道と呼ぶ。

中でも明治時代に教派として公認された14の教団を指し、後に1団体が離脱したため13団体となった事から、神道十三派と呼ばれた。

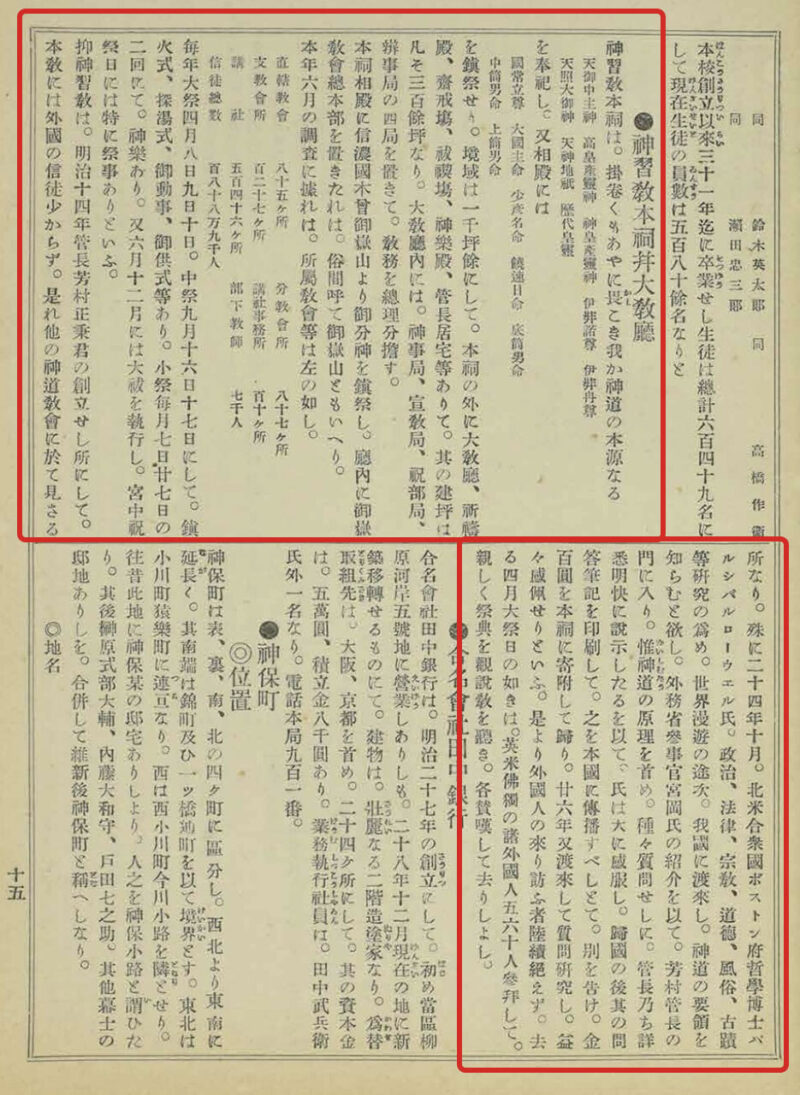

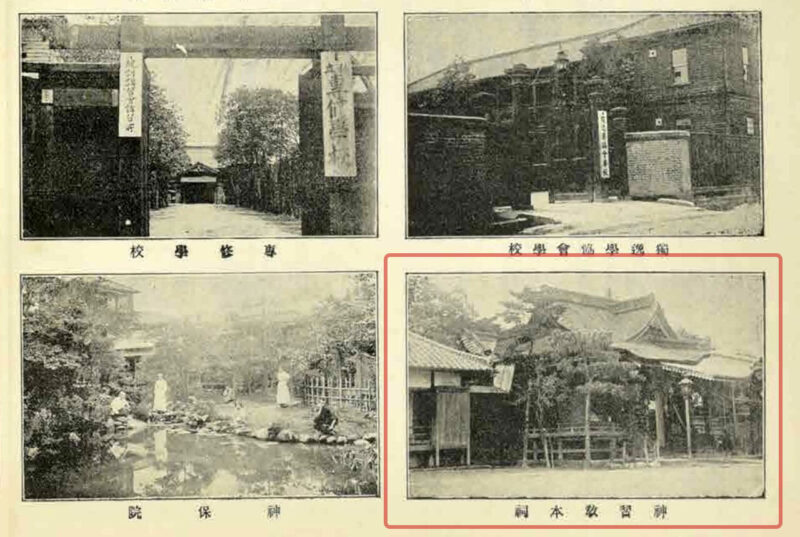

神田今川小路に社殿を建立・当時の古写真

明治十七年(1884)、神田今川小路に社殿(神殿)を建立。

中山一位局(明治天皇の生母)より依頼を受け、大正天皇の健康祈願を三百日間に亘って行う。

明治十六年(1883)、関東八州の御嶽先達の要望により、御嶽三神の御分霊を神殿に合祀。

神田今川小路にあった頃の神習教本祠の情報が掲載されている。

アメリカの天文学者パーシヴァル・ローウェルを始め、外務省や内務省の紹介で多くの外国人が当宮に参拝した事などが記されている。

こちらは神田今川小路にあった頃の本祠の写真。

当時の神殿の様子が伝わる貴重な1枚。

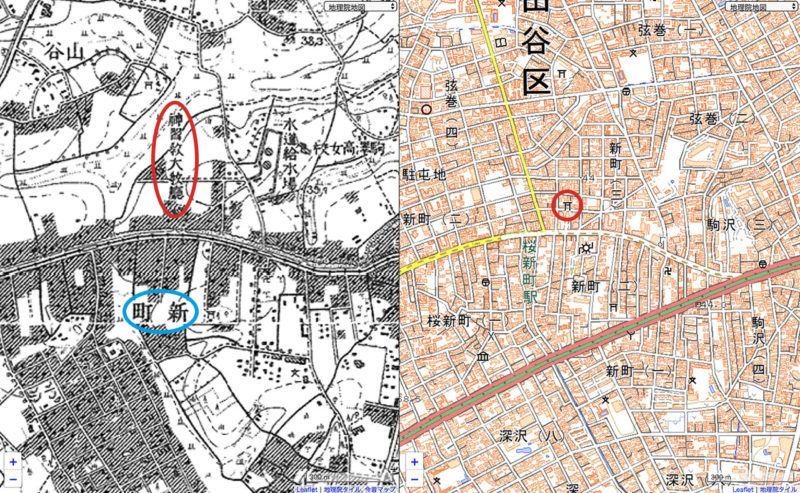

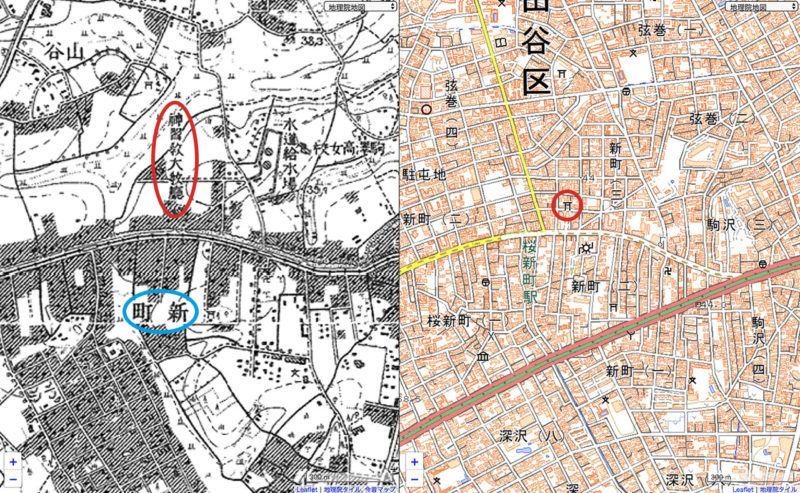

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

赤円で囲っているのが当時、神田今川小路にあった社殿(神殿)の位置。

当時から今川小路と呼ばれた一画だったが、戦後にはディープな飲み屋街として知られる一画と発展していく。

桜新町に移転・「火伏せ・災難除け」の御神徳

大正四年(1915)、初代管長・芳村正秉が帰幽(死去)すると、速やかに西の方角に移転するよう神託が下る。

大正八年(1919)、現在の鎮座地(桜新町)に教庁と社殿を移転。

大正十一年(1922)、社殿の遷座が完了。

関東大震災・戦災から免れた事から、「火伏せ・災難除け」の御神徳があるとして崇敬を集める。

昭和四年(1929)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

赤円で囲っているのが当宮で当時の古地図にも「神習教」の文字を見る事ができる。

当地に教庁と社殿を移転し、世田谷一帯から崇敬を集めた。

当時はまだ「桜新町」と云う駅も地名も見る事ができない。

明治後期から大正初期にかけて関東初の高級別荘用地である「新町分譲地」が造成され、開発地の通りにソメイヨシノの並木が設けられた。

この桜並木が評判を呼んだ事から、昭和七年(1932)に駅名が新町から桜新町駅に改称、戦後になると桜新町の名称が定着していく。(当宮周辺は今も新町の地名)

桜新町の名称が定着した後、当宮は「桜神宮」と称され、地域一帯から崇敬を集め現在に至る。

境内案内

桜新町駅近くに鎮座・世田谷のお伊勢さん

最寄駅の桜新町駅から徒歩2分ほどの距離に鎮座。

当宮は天照大御神のほか、天御中主神など多くの天津神・国津神を祀る。

神習教の初代管長である芳村正秉は「伊勢神宮」に奉職し、「伊勢神宮」退任の際に、祭主・久邇宮朝彦親王が天照大御神の神霊を御鏡に分霊して授けたと云い、この御鏡を御神体としている事から、「世田谷のお伊勢さん」とも称される。

鳥居横の碑には「神習教本祠」の文字。

本来の神道の姿に復することを目的としており、神代より脈々と流れる伝統的な神道的価値観を教義の柱としているため「古式神道」を称する。

造化の神・天御中主神や、「伊勢神宮」の主祭神かつ日本の総氏神・天照大御神など、多くの天津神・国津神を祀り、記紀(古事記・日本書紀)などを所依の教典とする。

明治時代に教派として公認された神道十三派の1つ。

震災や戦災を免れた社殿・参拝作法は二拝四拍手一拝

社殿は古くは明治十七年(1884)に神田今川小路に建立。

当宮では参拝作法が一般的な神社とは異なる。

境内は河津桜の名所・えんむすび花帯

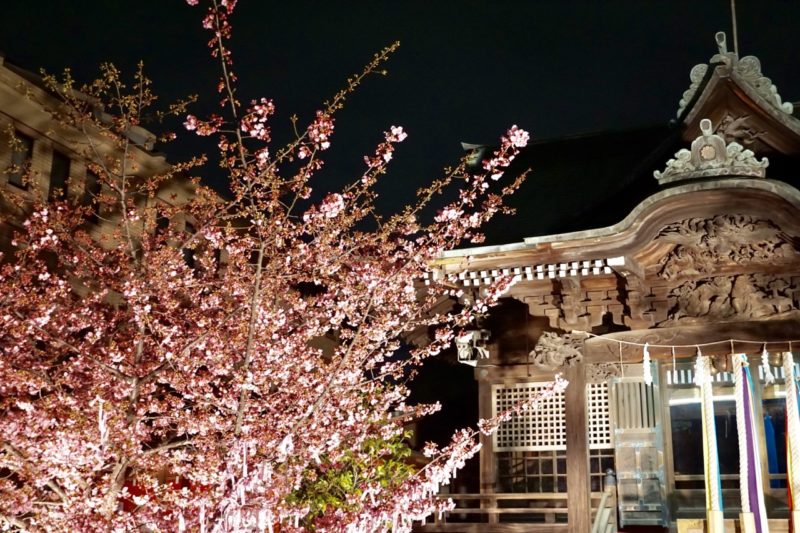

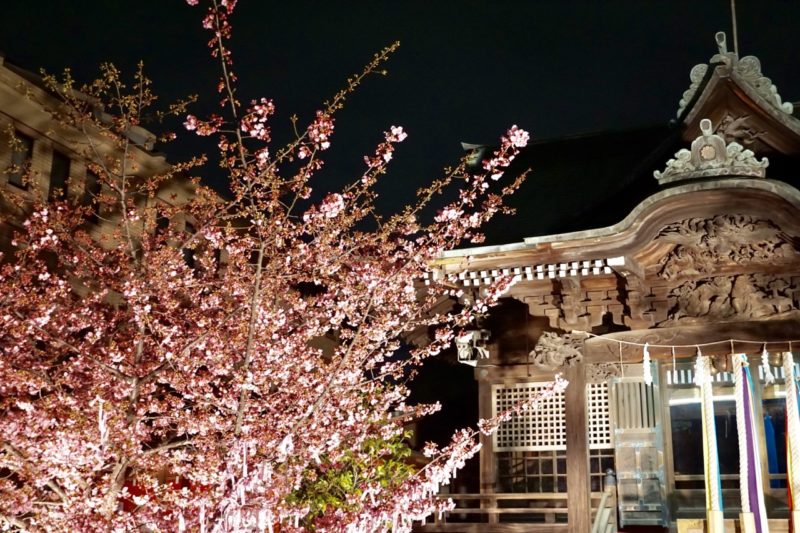

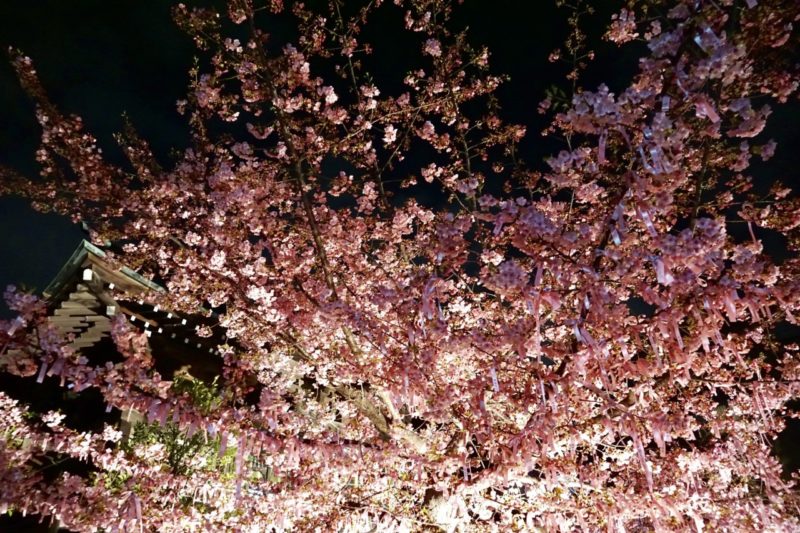

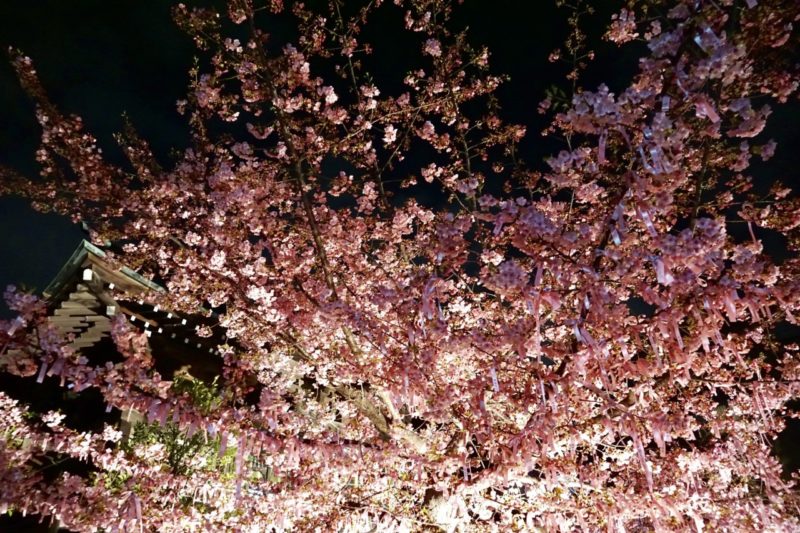

拝殿前には河津桜が植えられており桜の名所としても知られる。(2024年2月撮影)

河津桜が見頃の夜間にはライトアップも

河津桜が見頃になると、夜間にライトアップも開始。(2019年3月1日撮影)

河津桜より更に早い土肥桜も

社殿の右手側には土肥桜が2本。

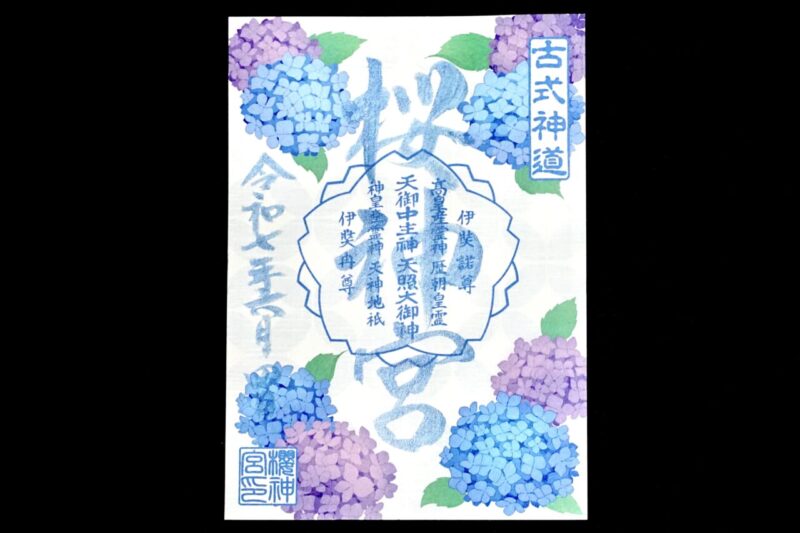

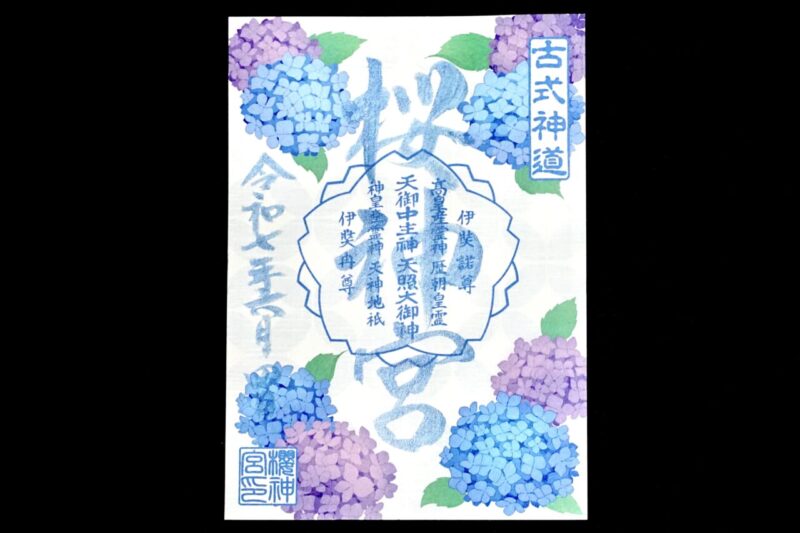

密かに綺麗な紫陽花の季節

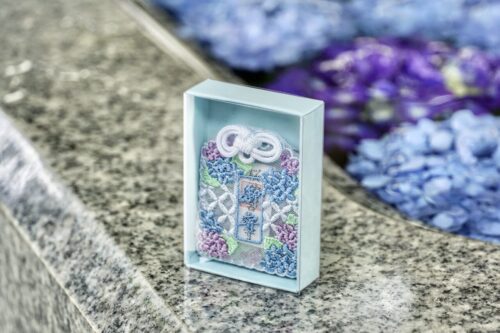

河津桜で有名な境内だが紫陽花も実は色々と植えられている。(画像は2024年の様子)

2025年の花手水も美しい。

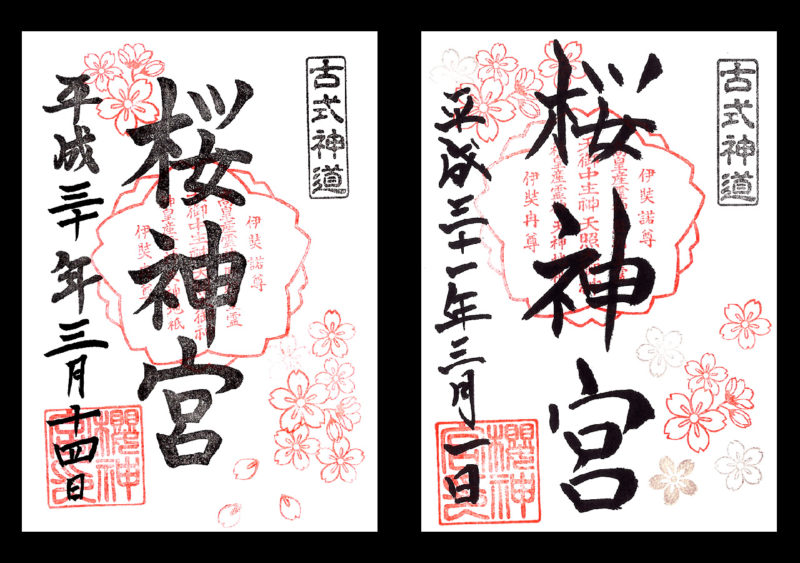

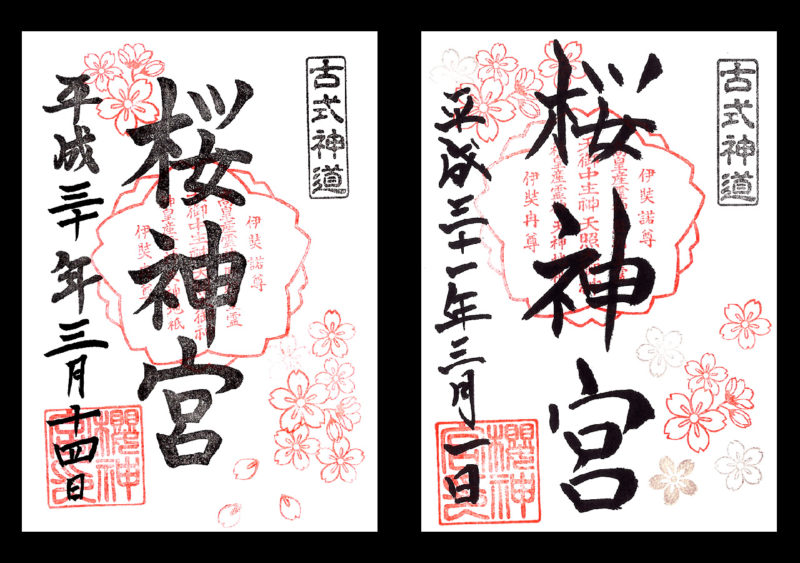

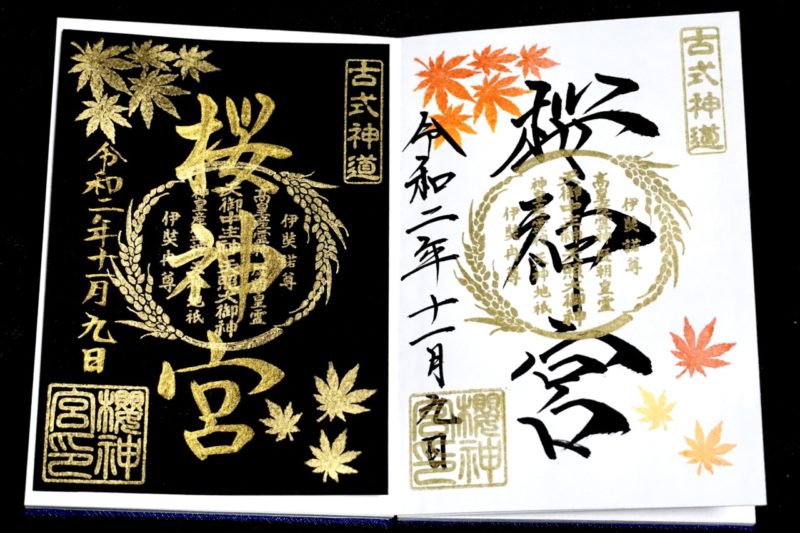

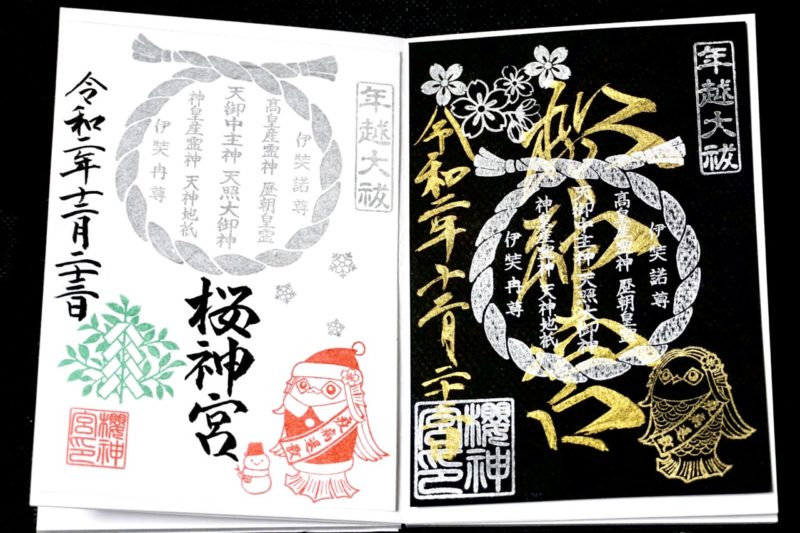

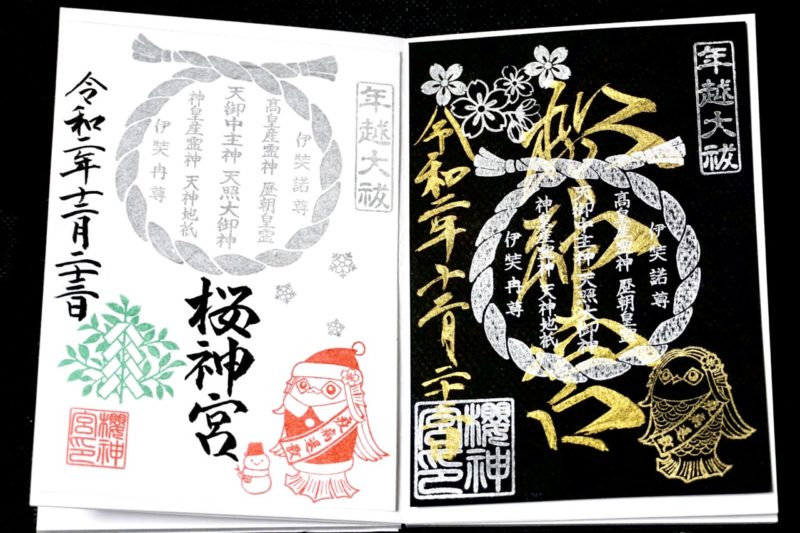

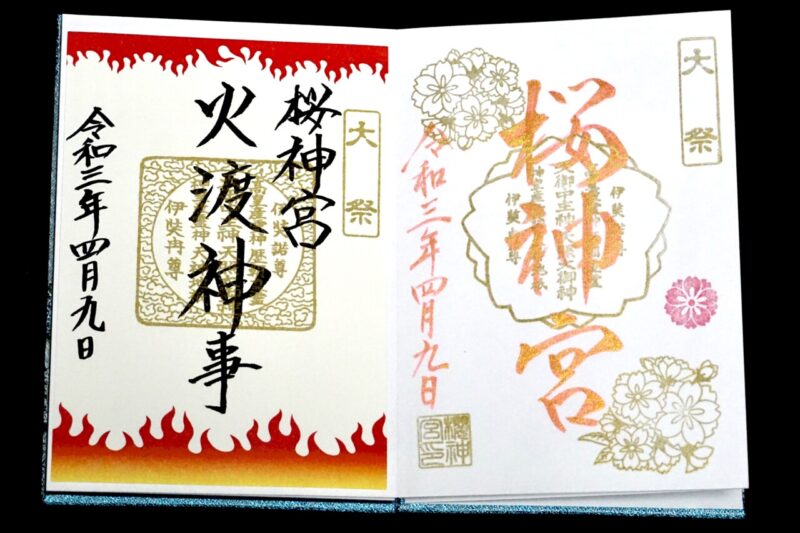

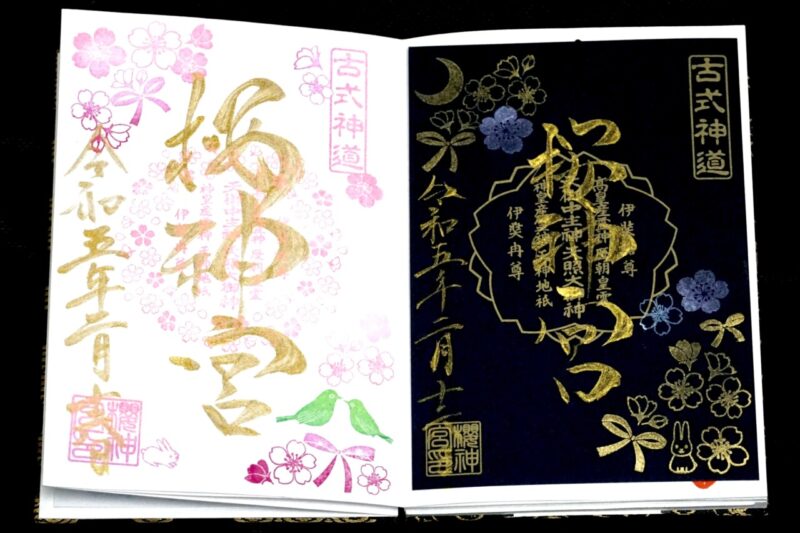

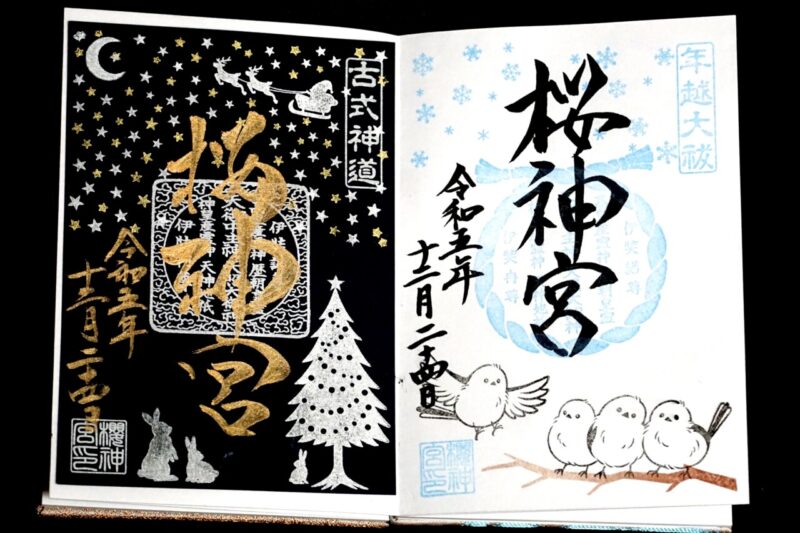

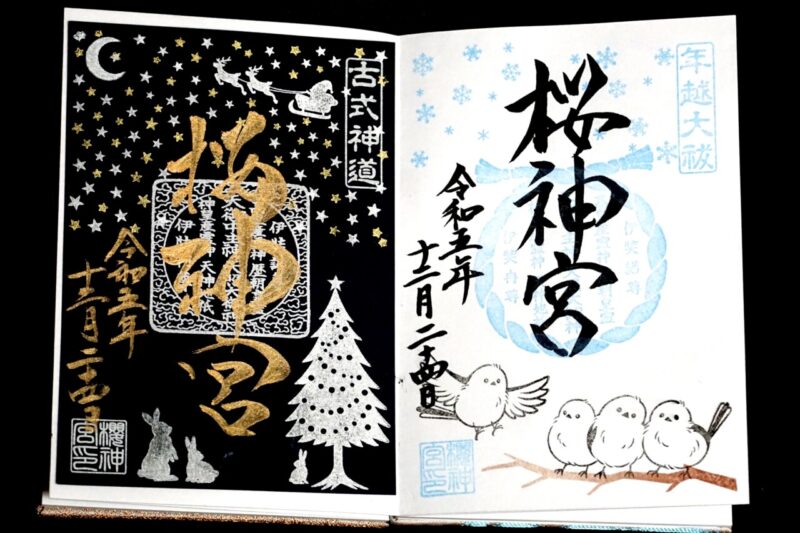

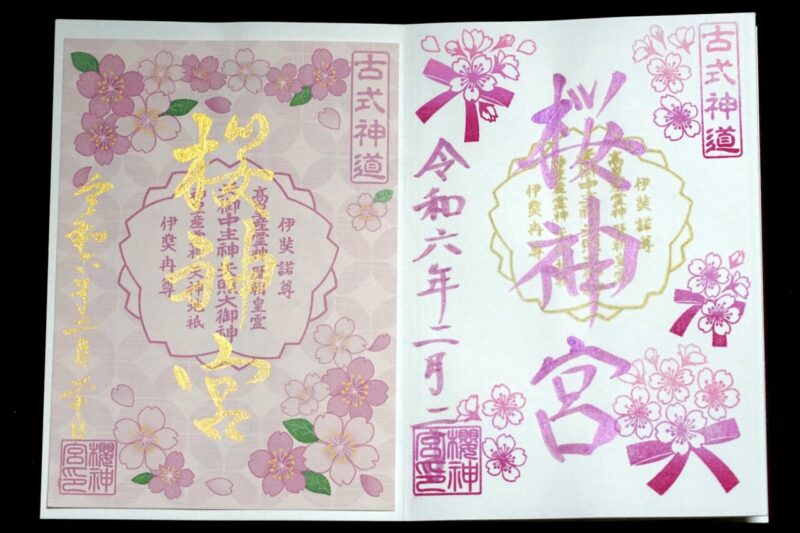

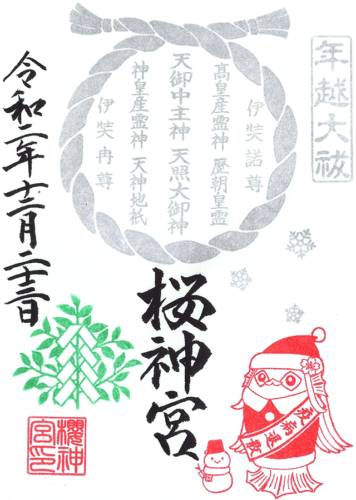

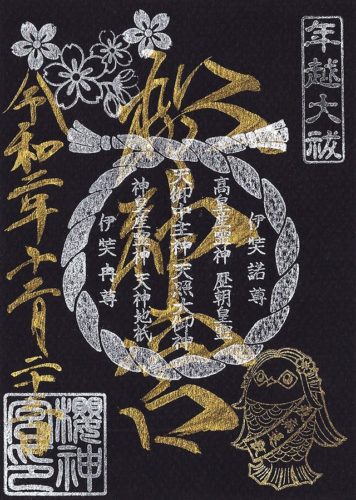

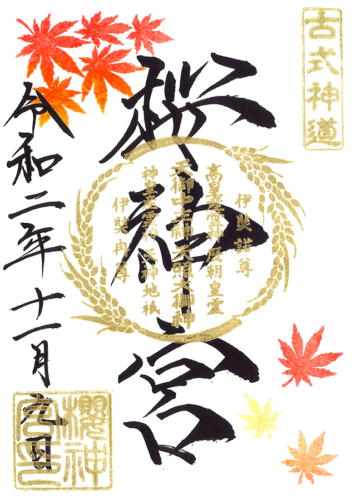

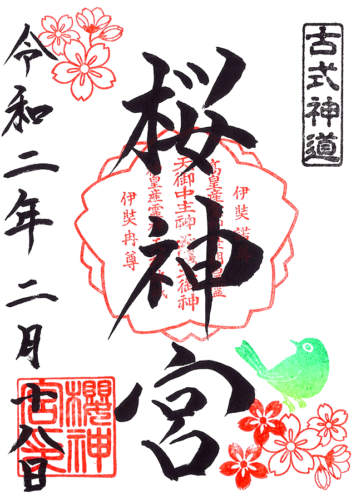

可愛らしい月替り御朱印・限定御朱印

御朱印は境内左手の社務所にて。

御朱印は期間限定で桜の時期限定御朱印を用意。

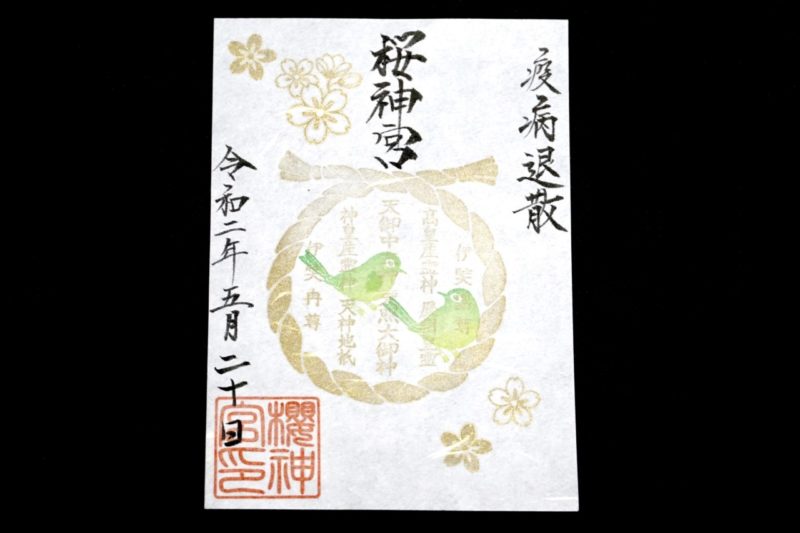

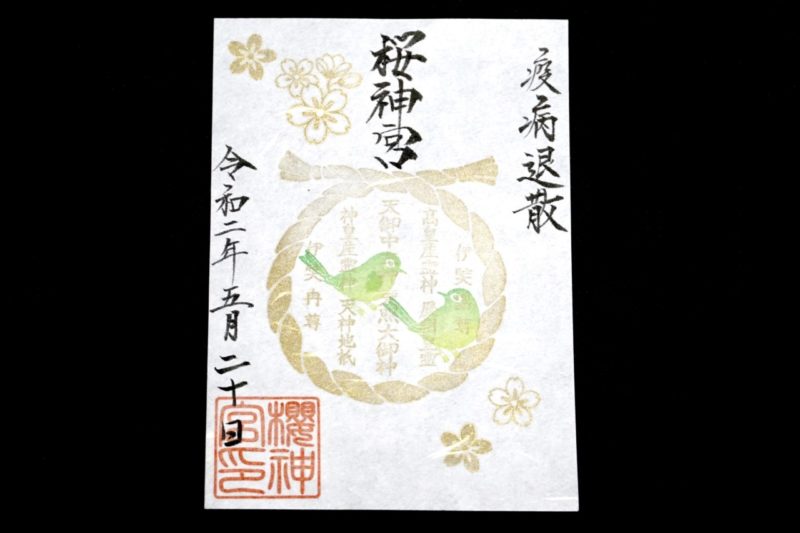

2020年のGW明けには、長引く新型コロナウイルス対策のための御朱印も授与された。

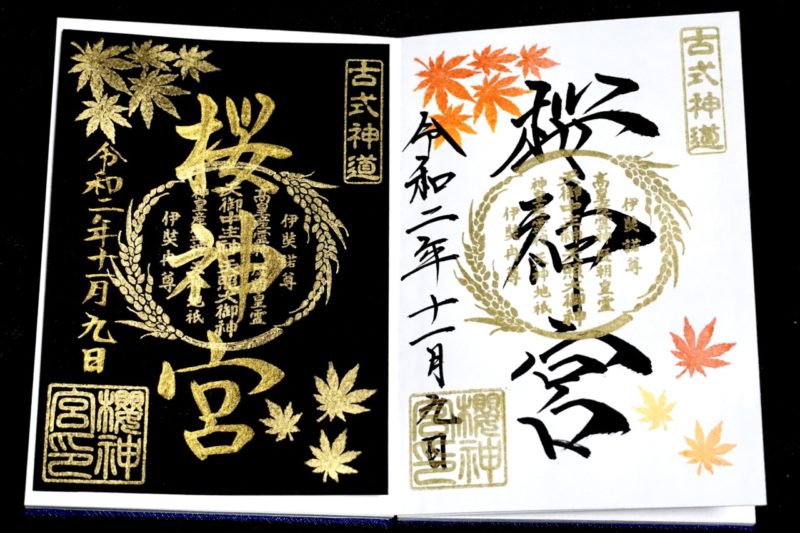

2020年に頂いた新嘗祭御朱印。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

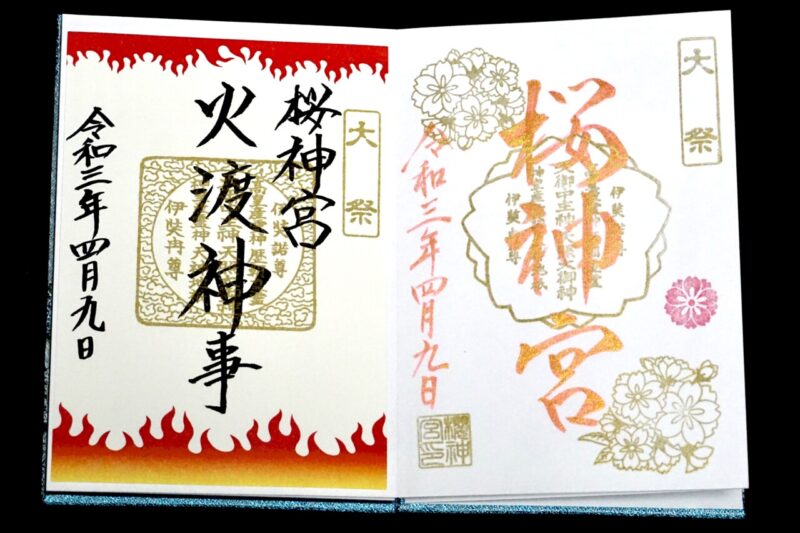

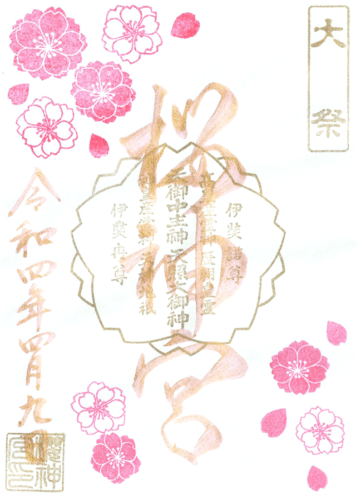

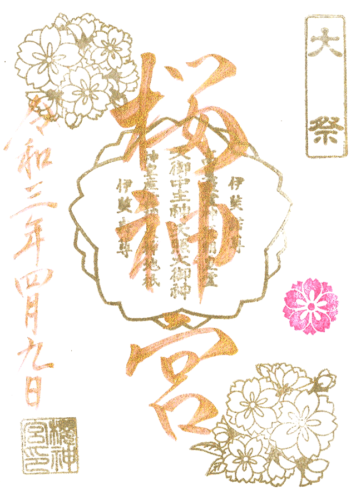

2021年の春季大祭御朱印。

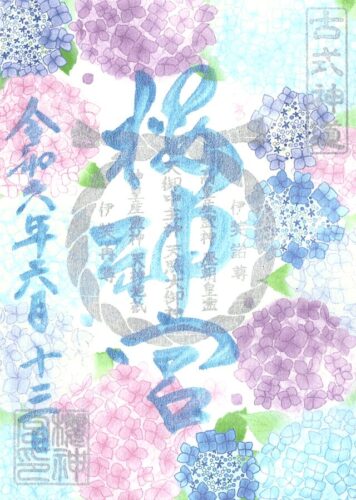

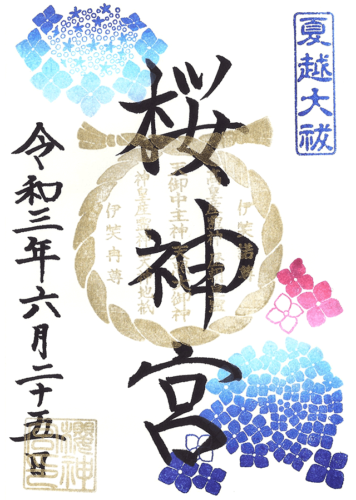

2021年6月の御朱印。

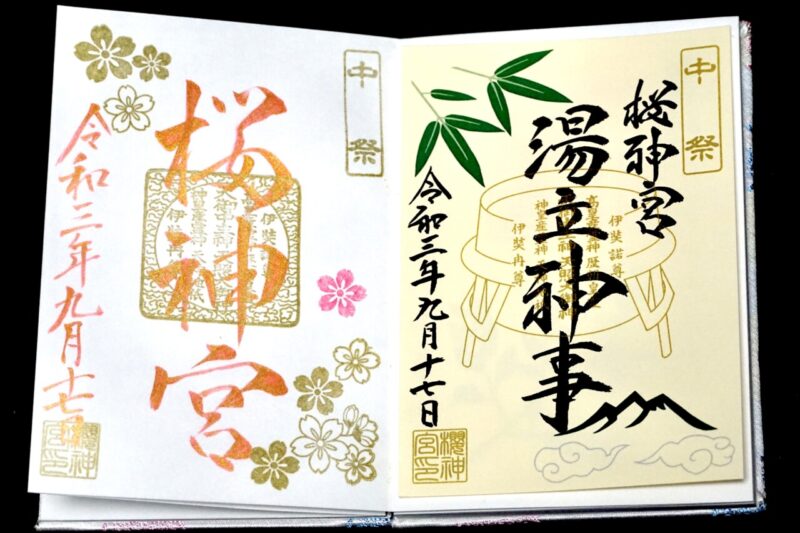

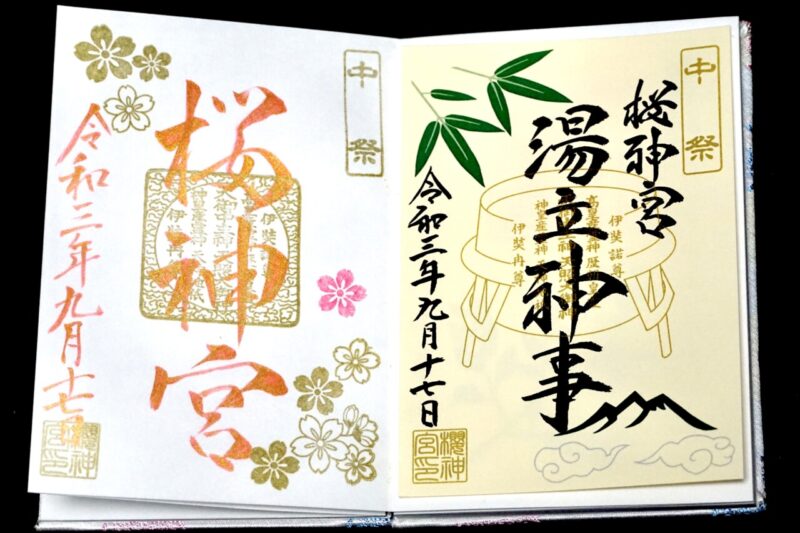

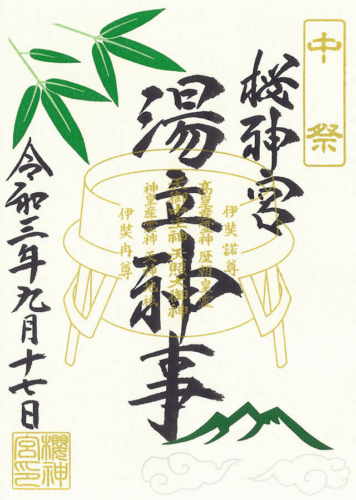

2021年9月に頂いた御朱印。

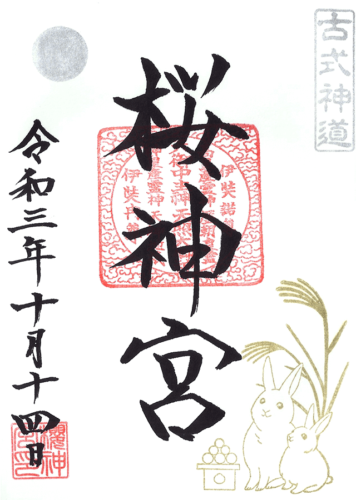

2021年10月の御朱印は可愛らしい月見うさぎ。

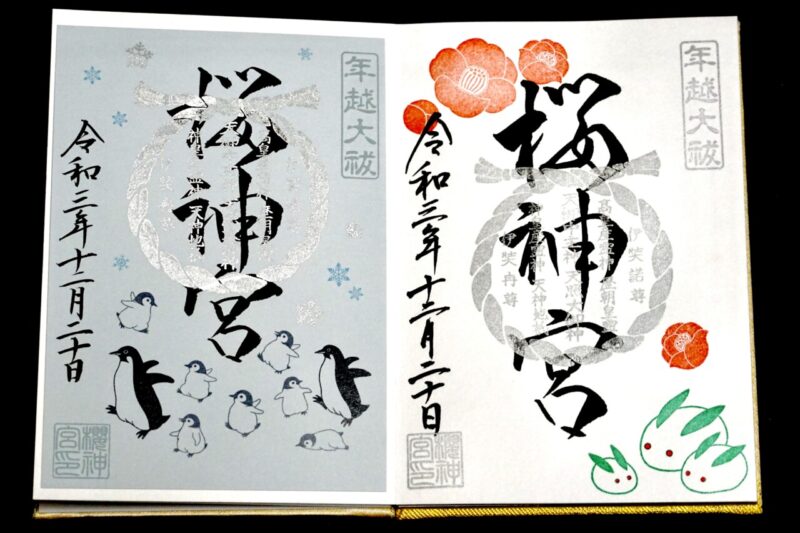

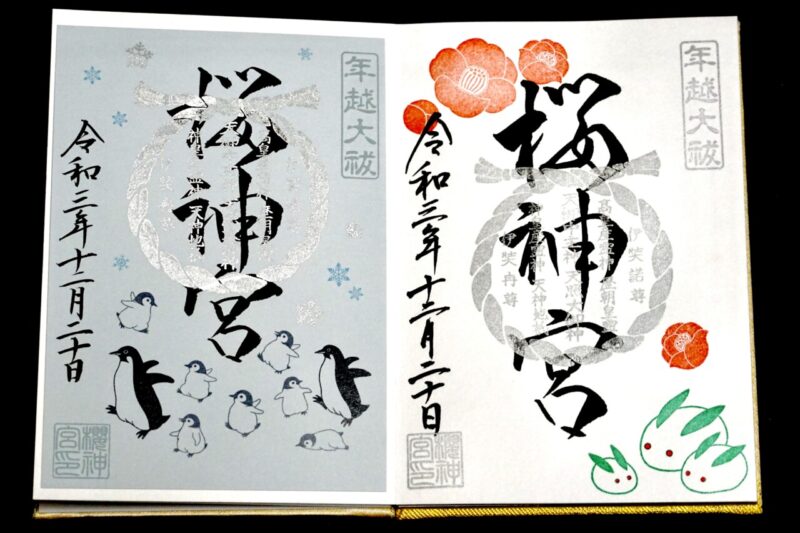

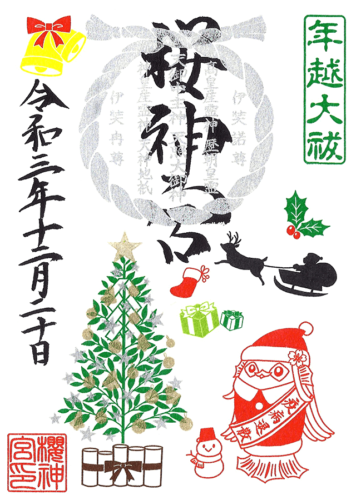

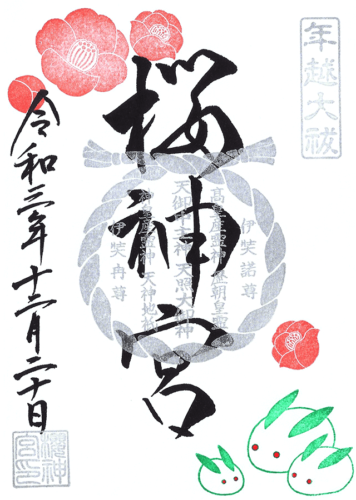

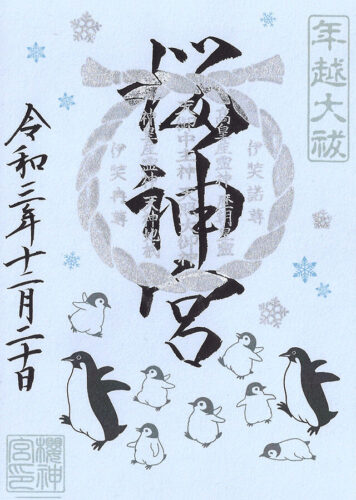

2021年12月に頂いた椿と雪うさぎ・ペンギンの御朱印。

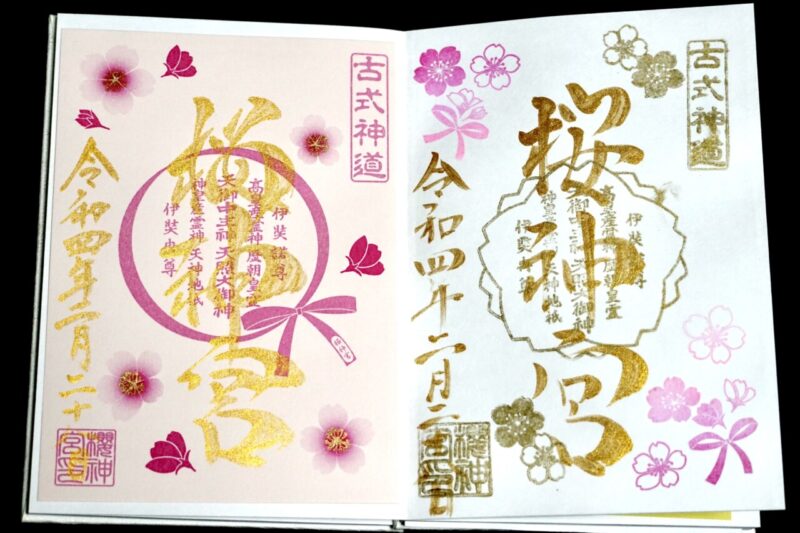

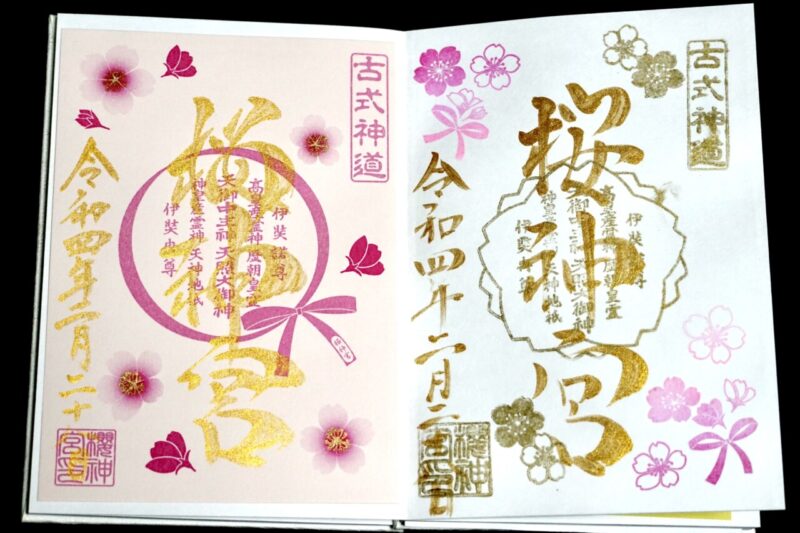

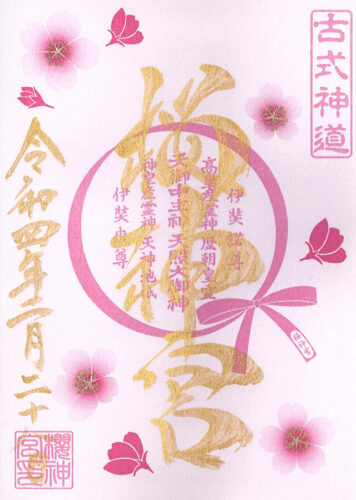

2022年2月の月替り御朱印。

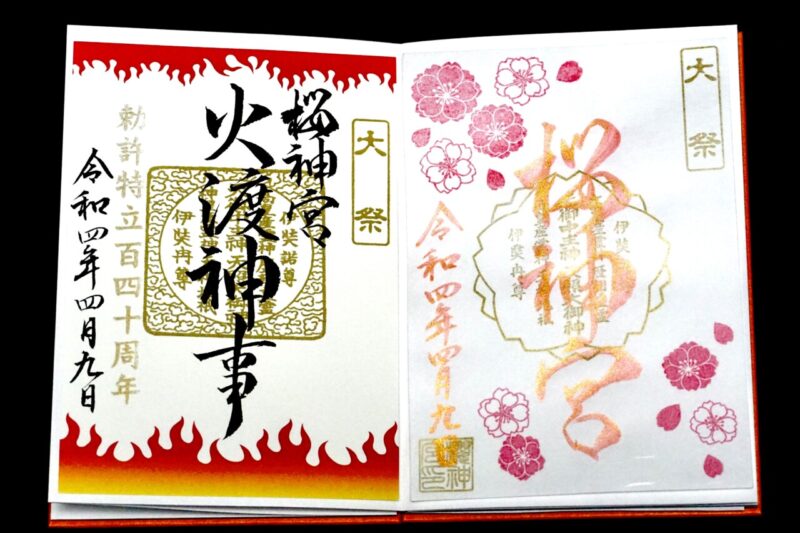

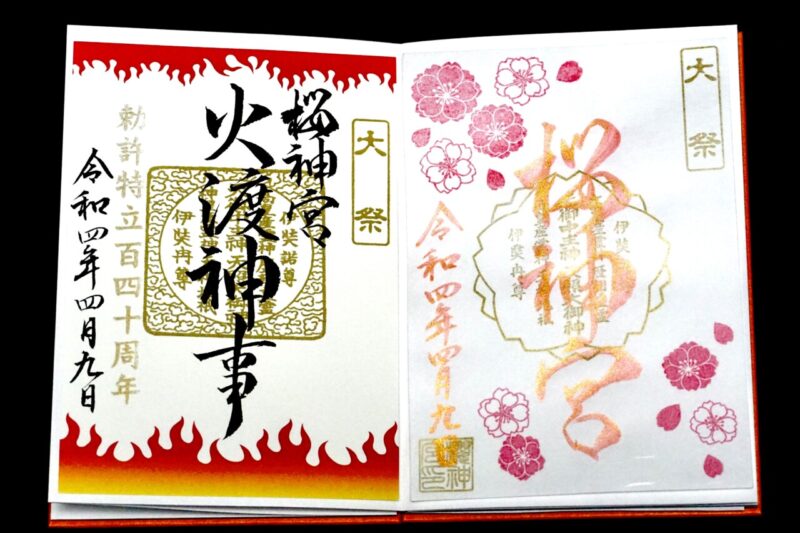

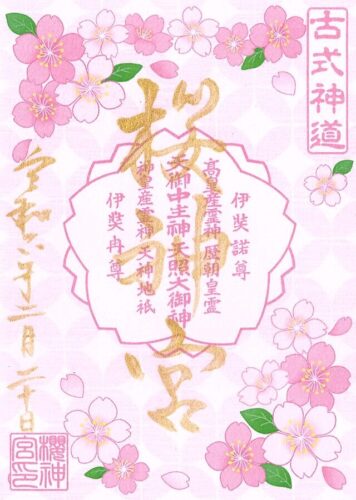

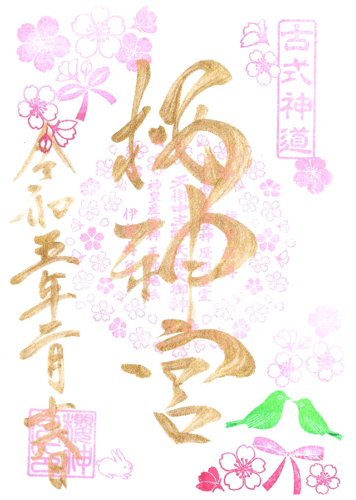

2022年の春季大祭御朱印。

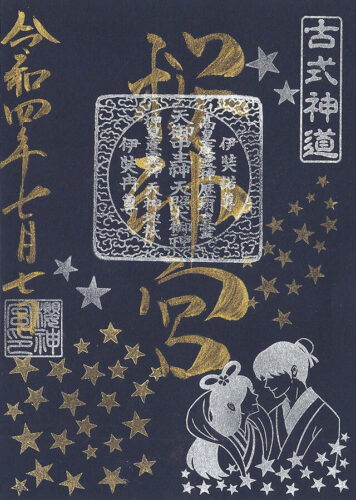

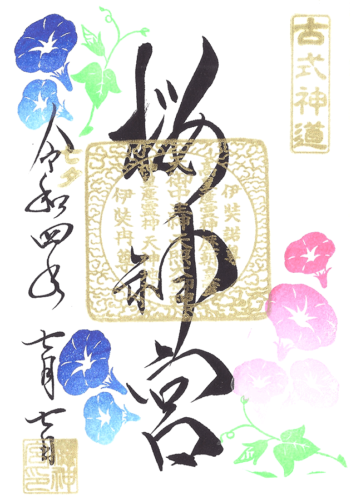

2022年7月に頂いた七夕御朱印とあさがお御朱印。

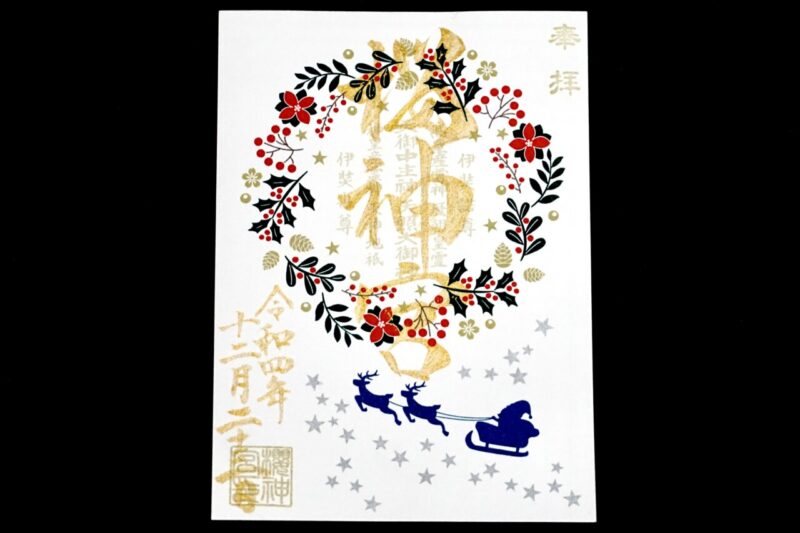

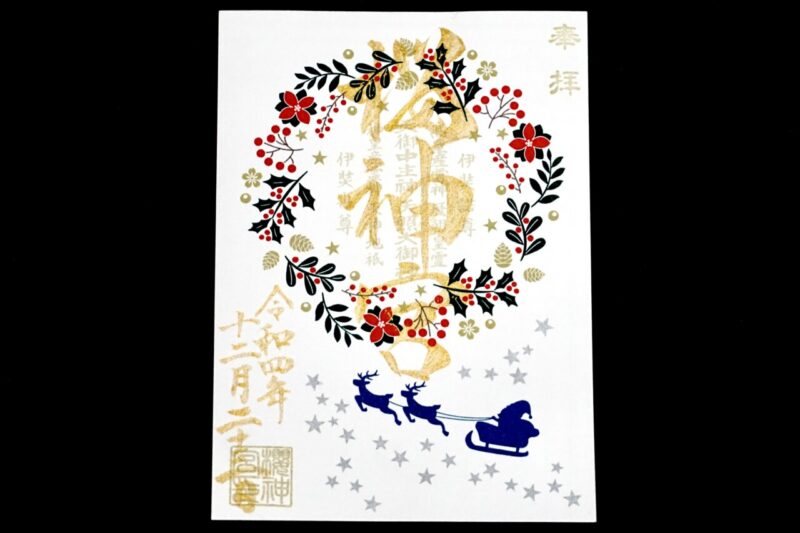

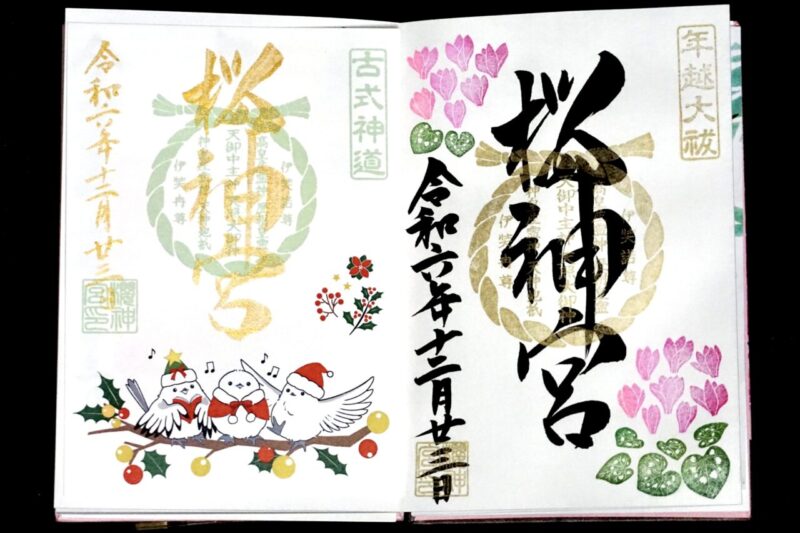

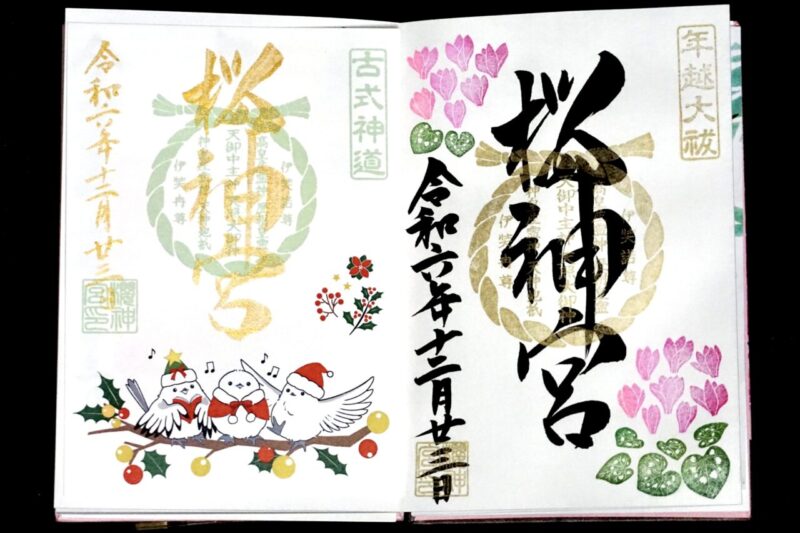

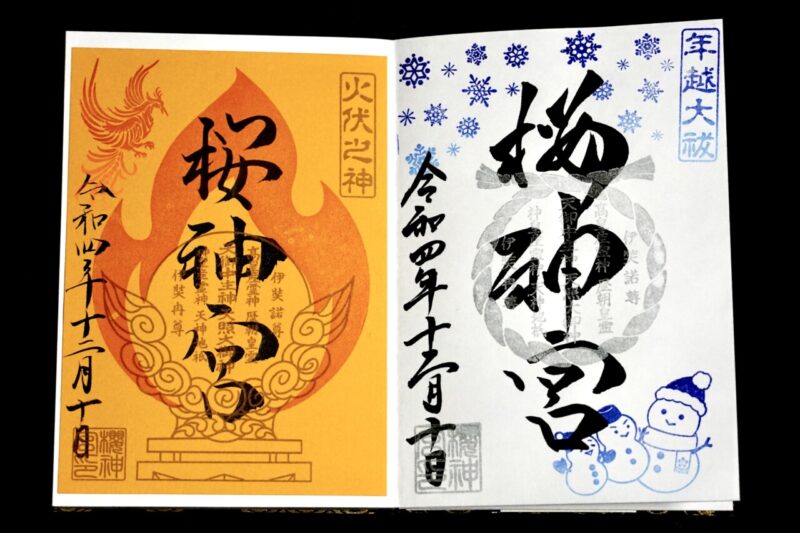

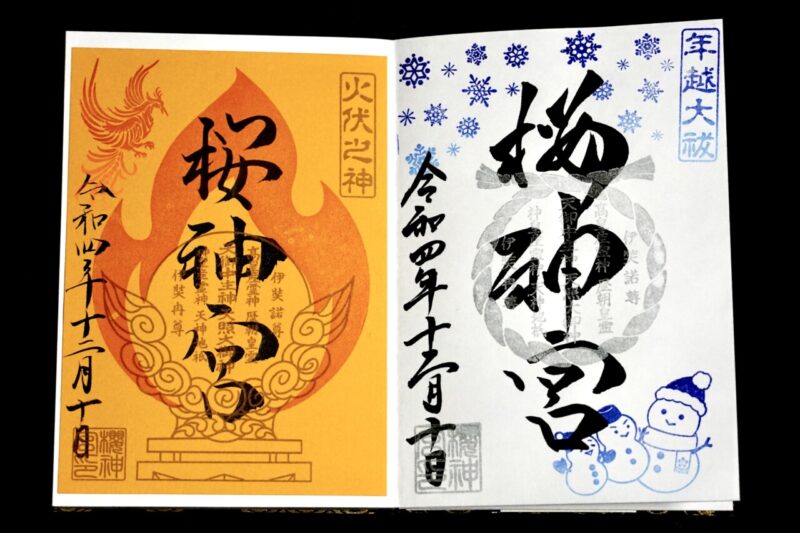

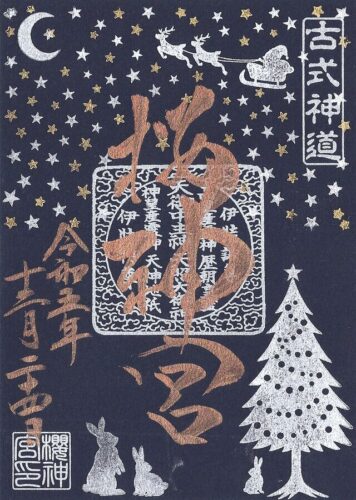

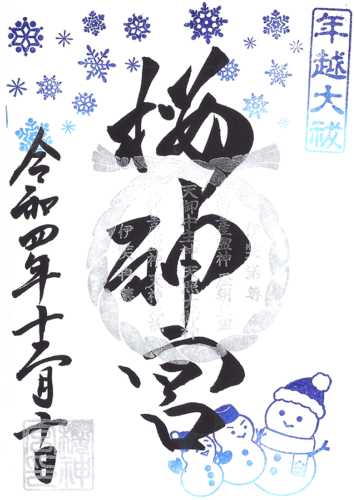

2022年12月23日-25日まで3日間限定授与の冬御朱印。

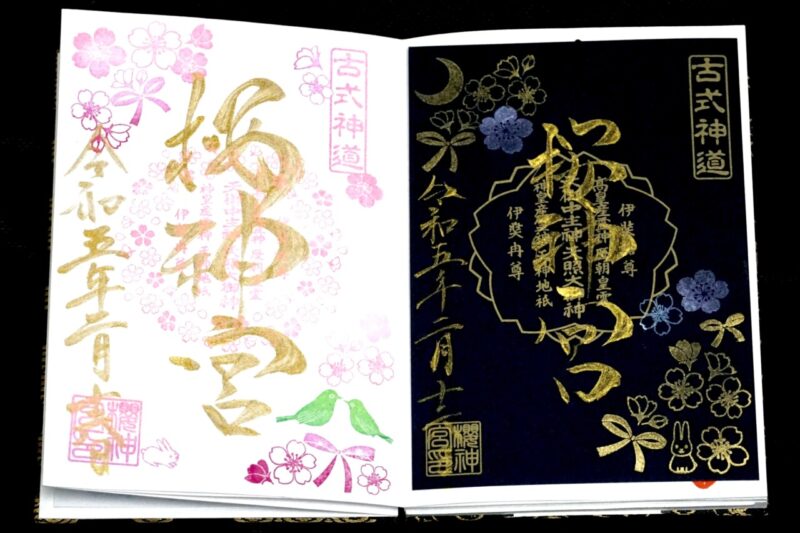

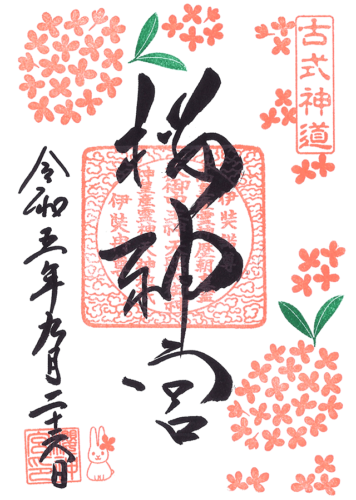

2023年2月の御朱印。

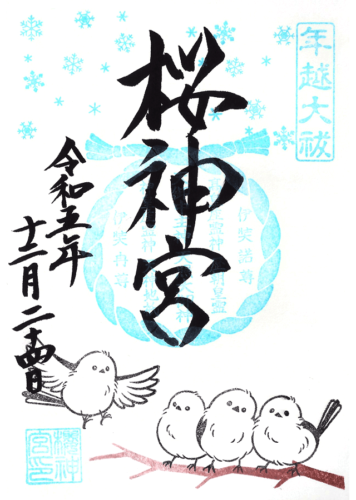

2023年12月に頂いた星空御朱印とシマエナガ御朱印。

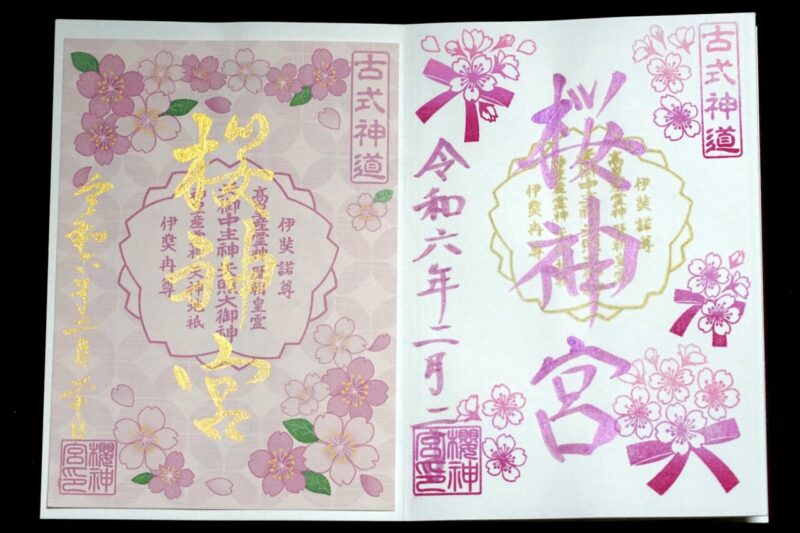

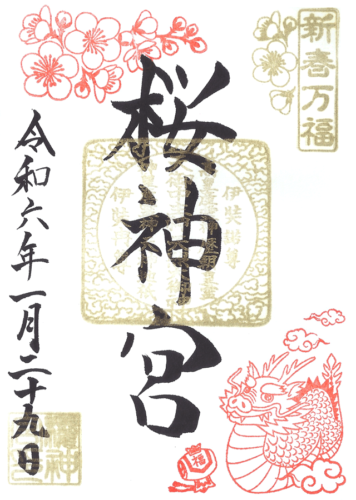

2024年2月に頂いた御朱印。

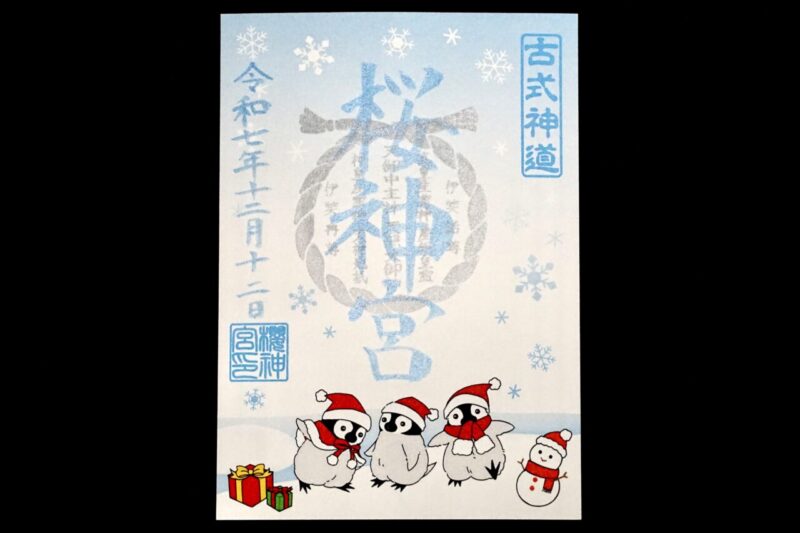

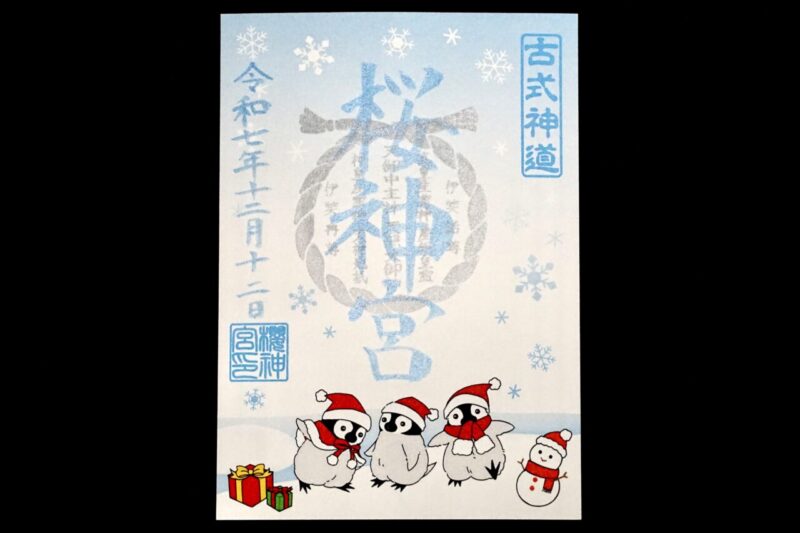

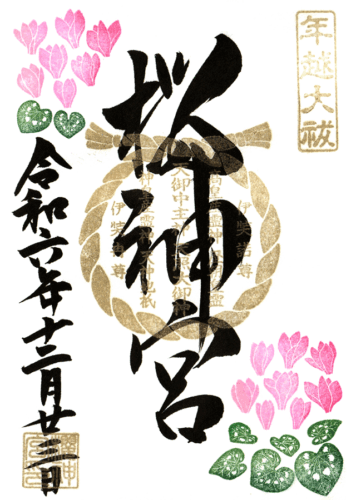

2024年12月に頂いた御朱印。

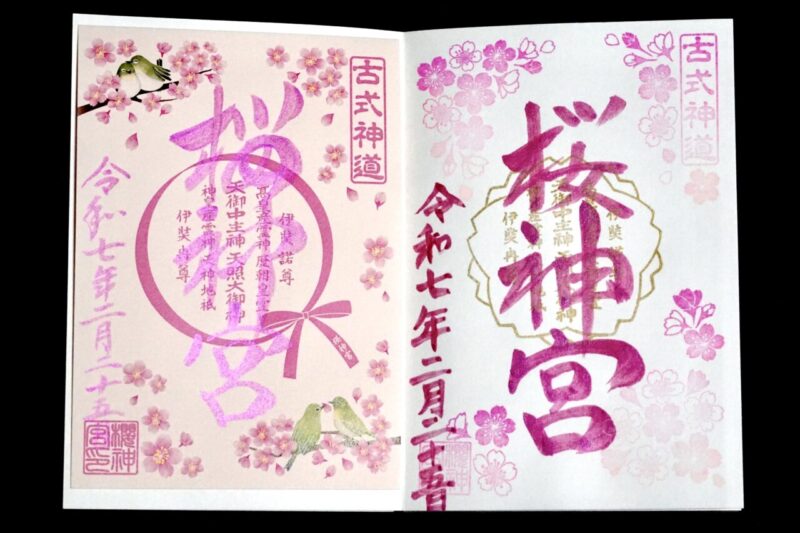

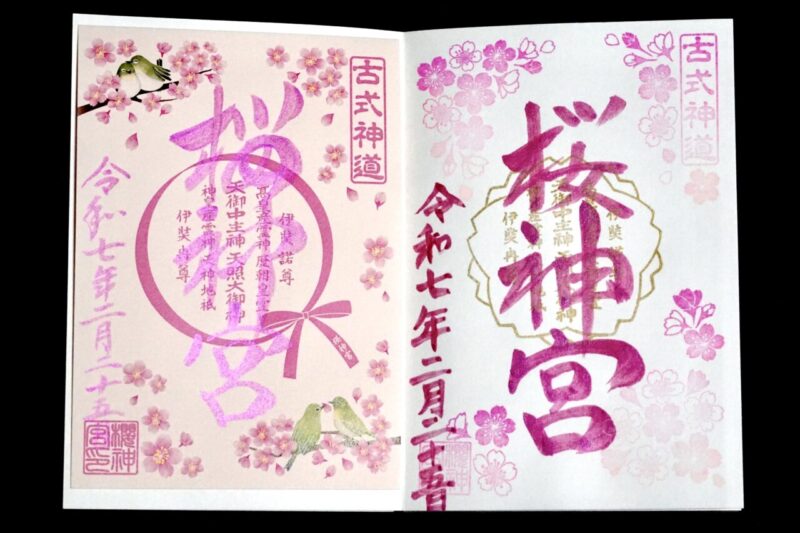

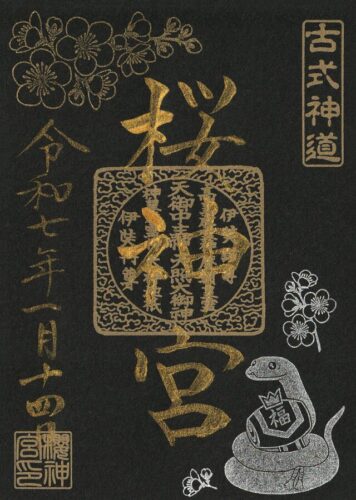

2025年2月に頂いた御朱印。

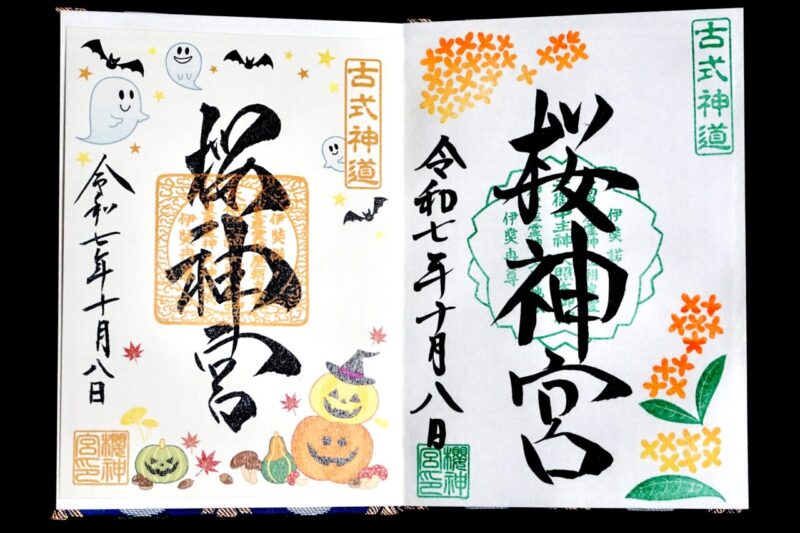

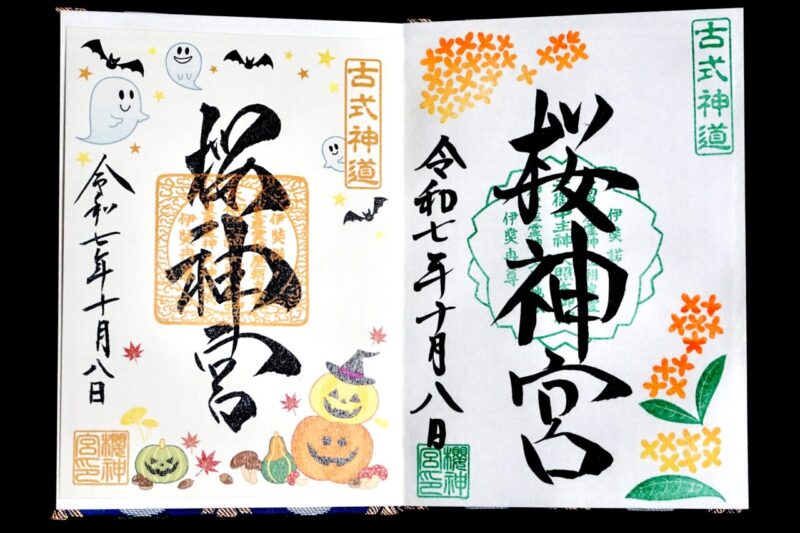

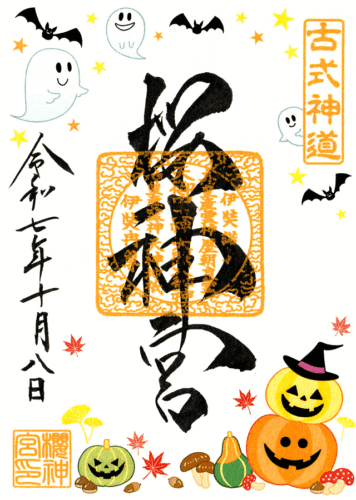

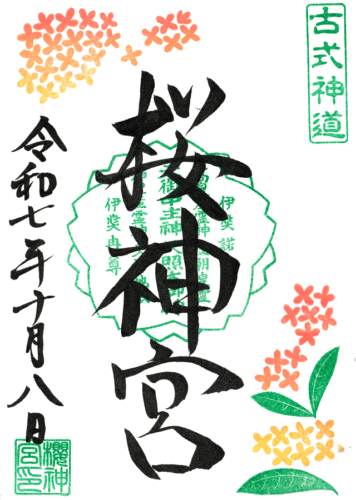

2025年10月の御朱印。

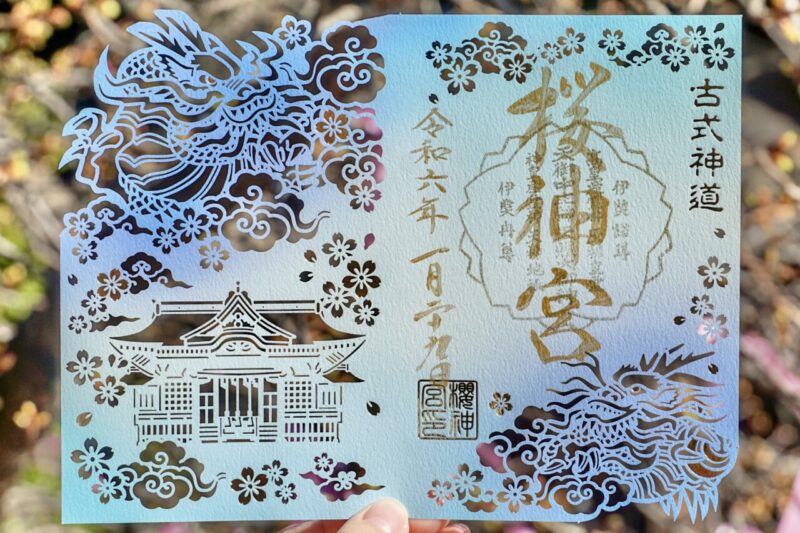

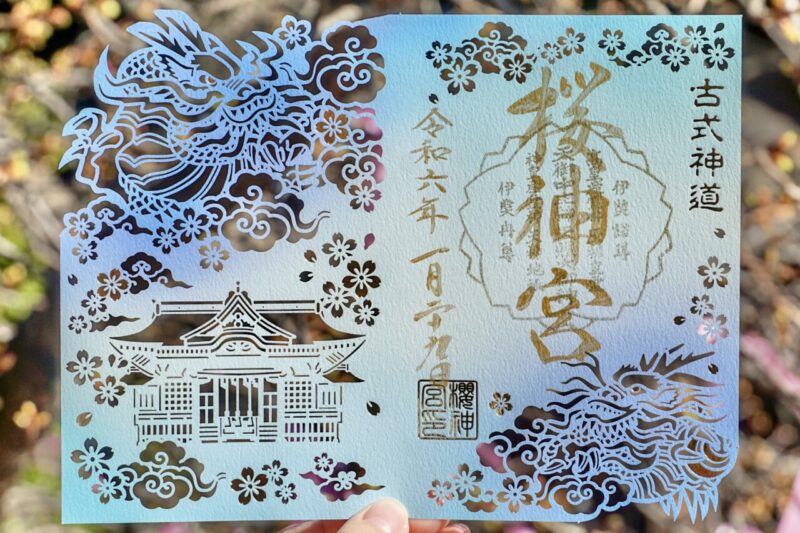

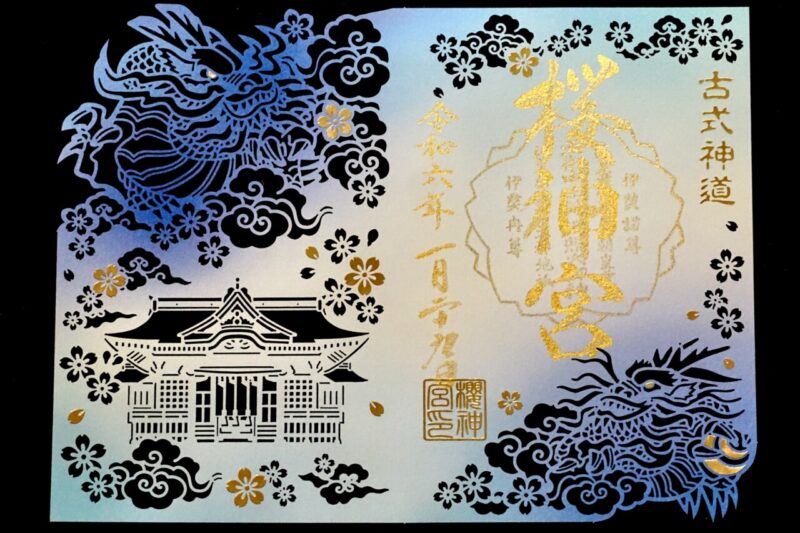

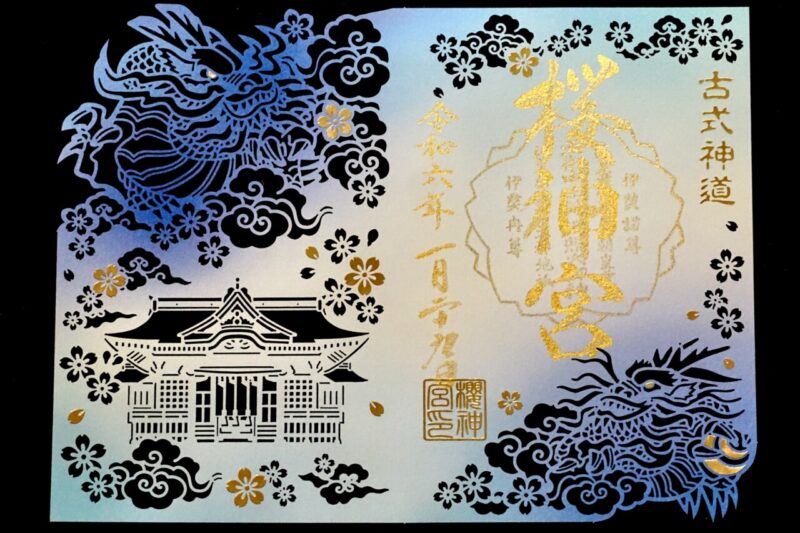

2024年限定!龍と桜と社殿の切り絵御朱印

2024年元日からは当宮初の切り絵御朱印を授与。

桜が綺麗な御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

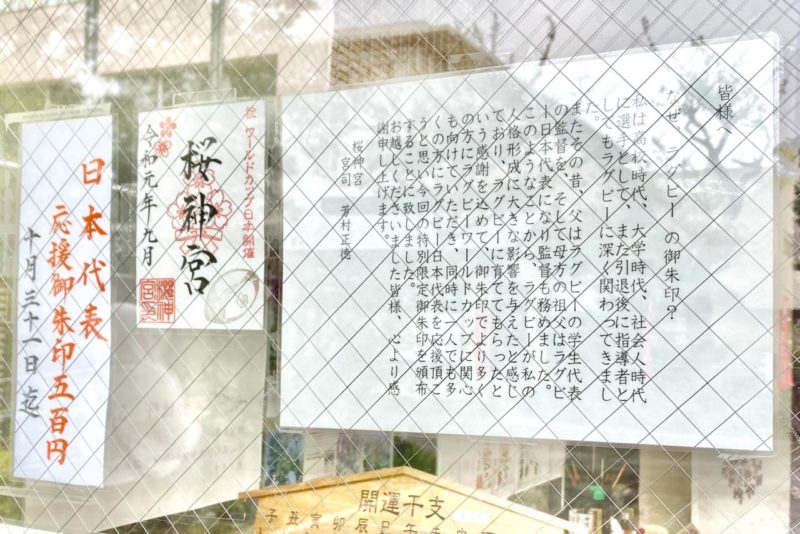

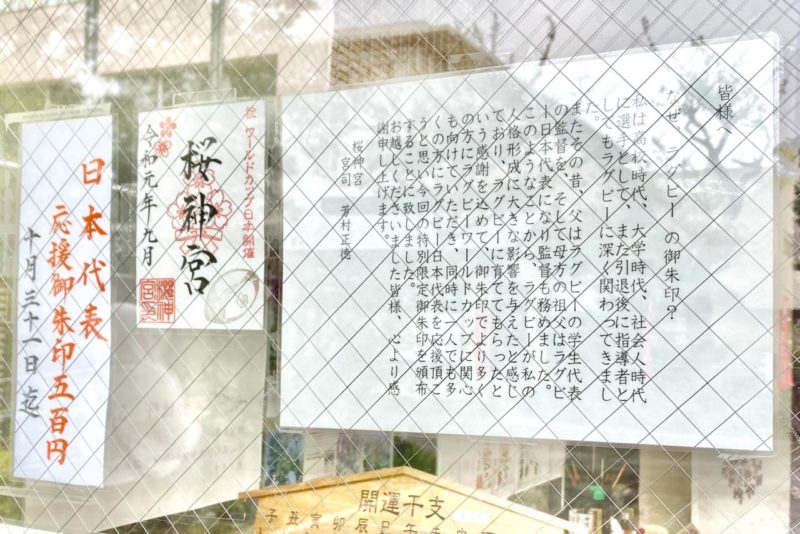

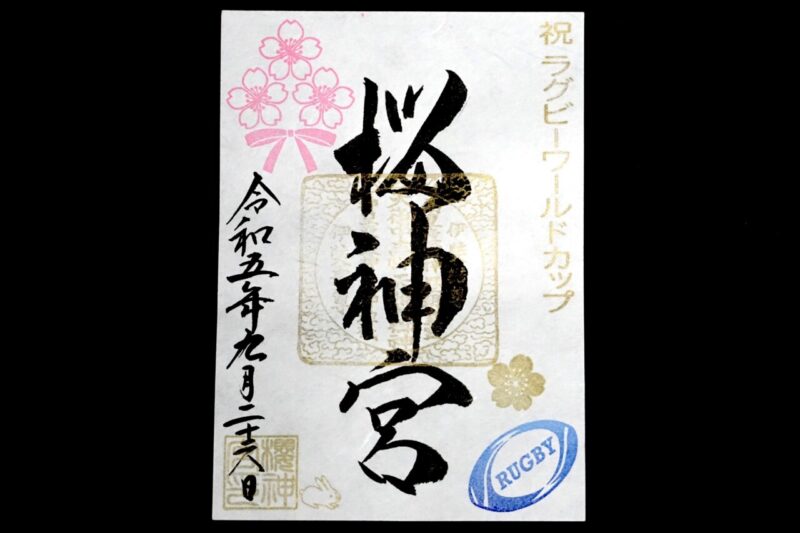

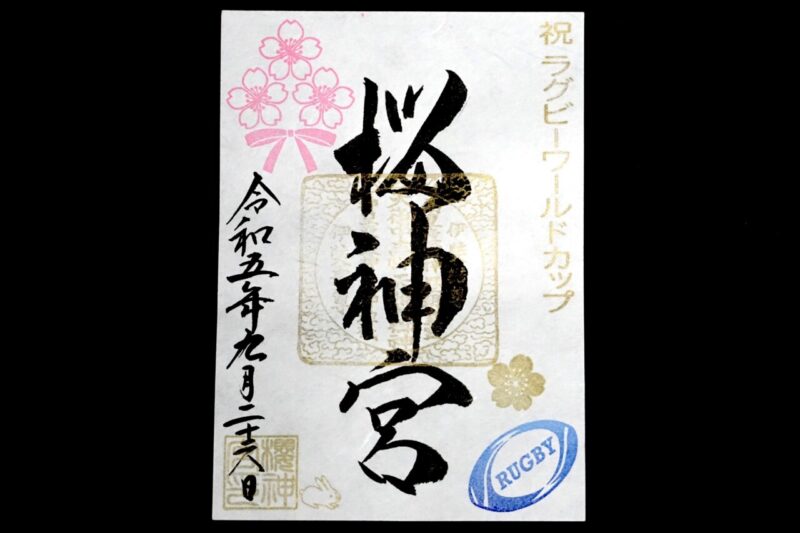

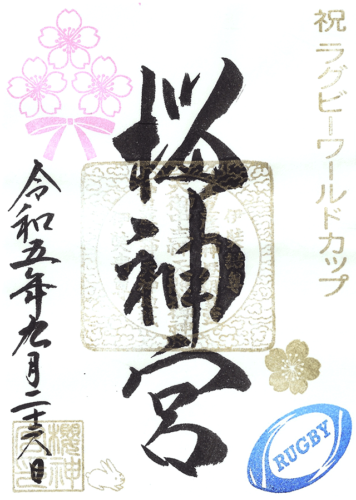

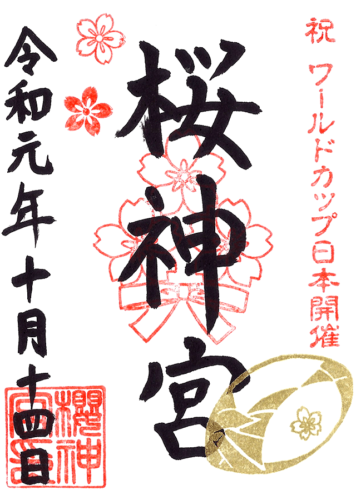

ラグビーW杯記念御朱印・2023年大会でも!

桜の時期限定御朱印の他、祭事やイベントに応じて限定御朱印を用意する事がある当社。

特にユニークなのが、日本開催「ラグビーワールドカップ2019」を記念した御朱印が挙げられる。

2019年9月18日-11月2日まで「ラグビーワールドカップ日本開催記念御朱印」

御朱印にはラグビーボールに日本代表の愛称でもあるブレイブブロッサムの印。

これには元ラガーマンで父や母方の祖父もラグビー選手・指導者だった宮司の思いが込められている。

さらに2023年にフランスで開催の「ラグビーワールドカップ2023」でも限定御朱印を授与。

2023年9月8日-日本代表最終戦の日まで「祝ラグビーワールドカップ御朱印」

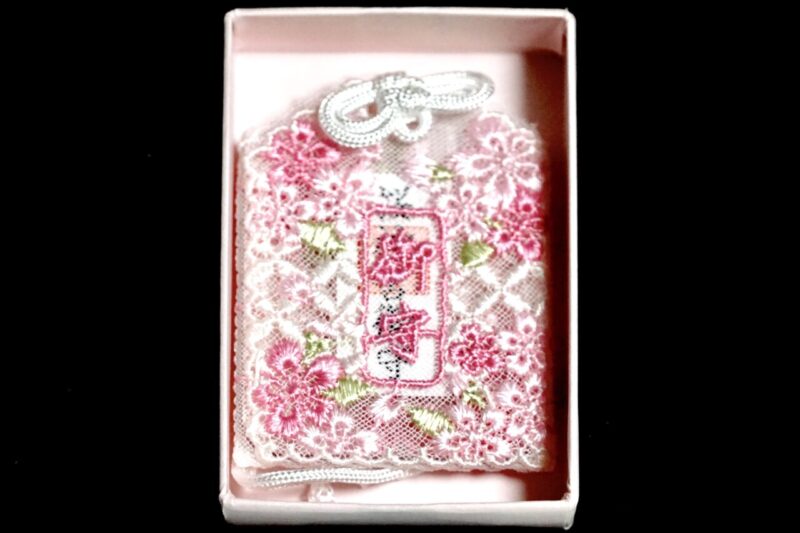

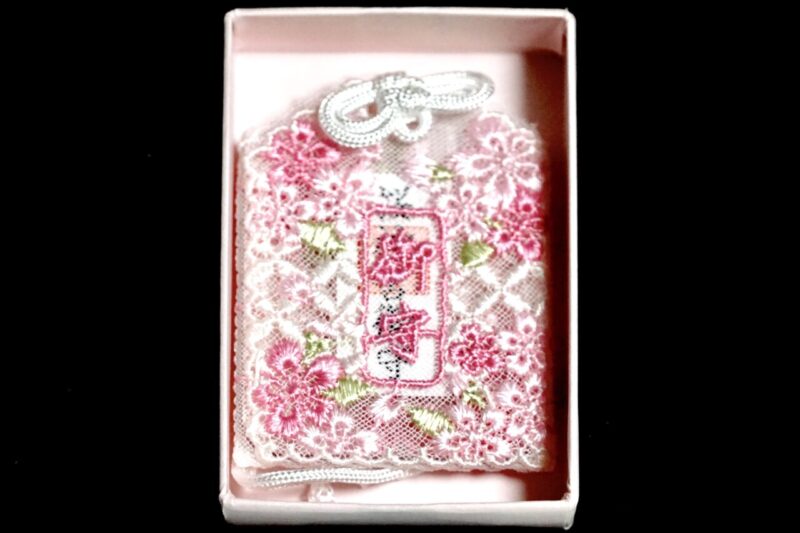

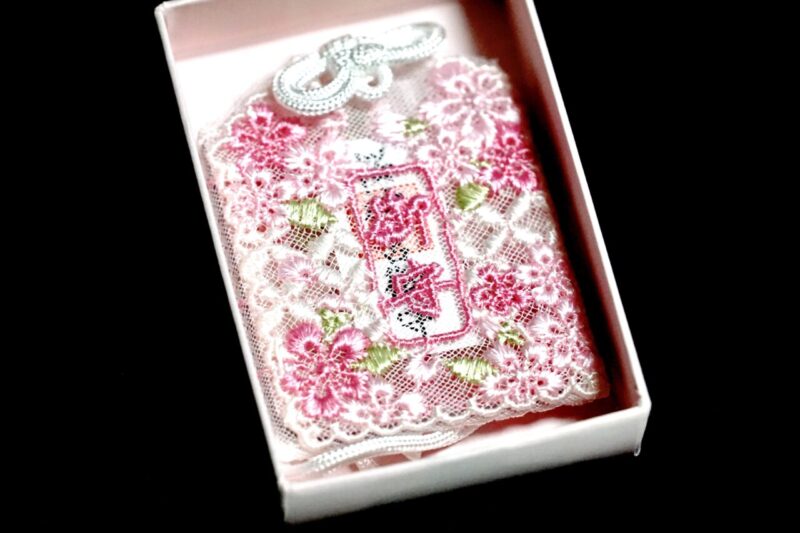

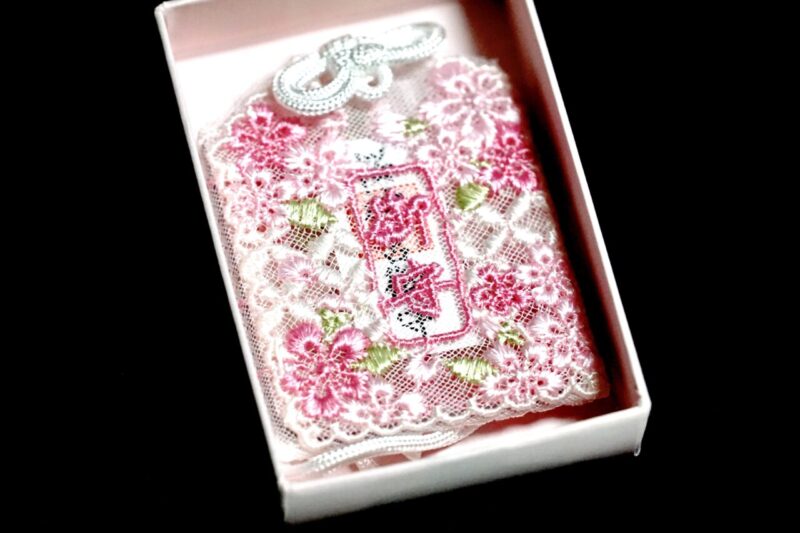

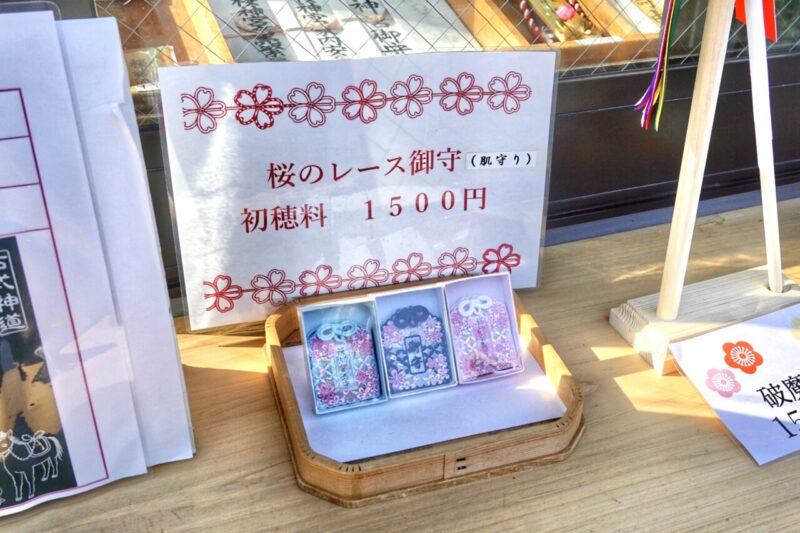

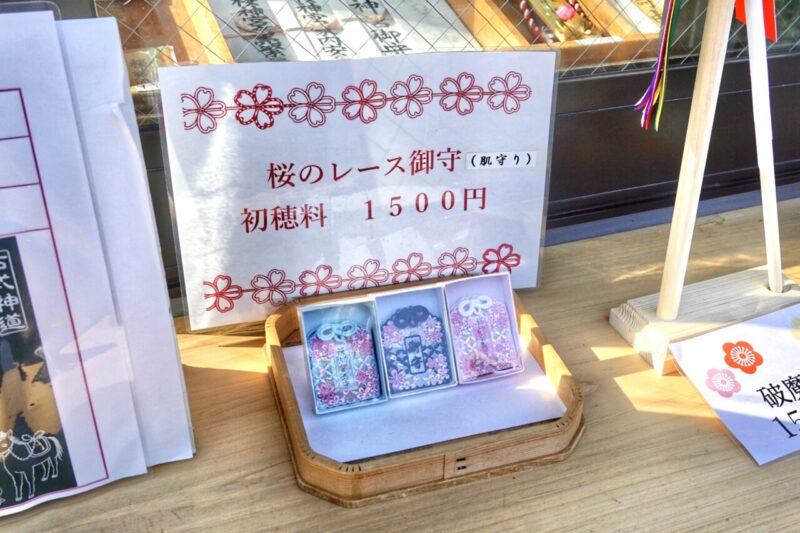

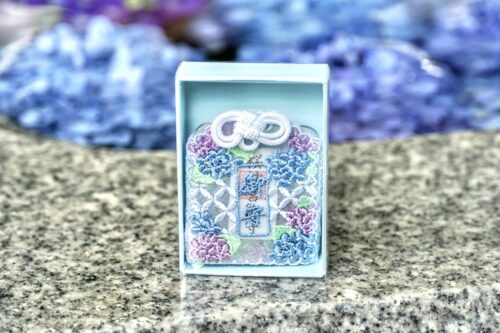

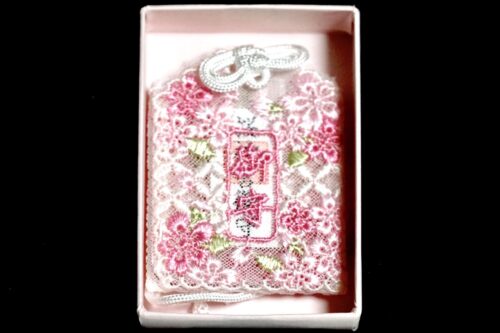

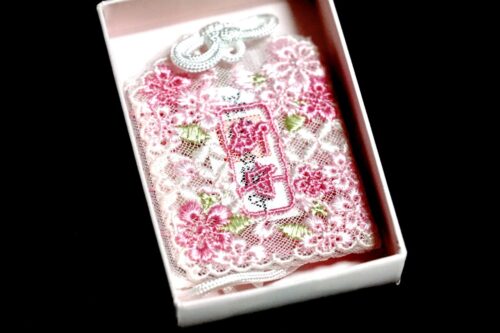

とっても可愛らしい桜のレース御守

2024年元日より頒布開始となったのは桜のレース御守。

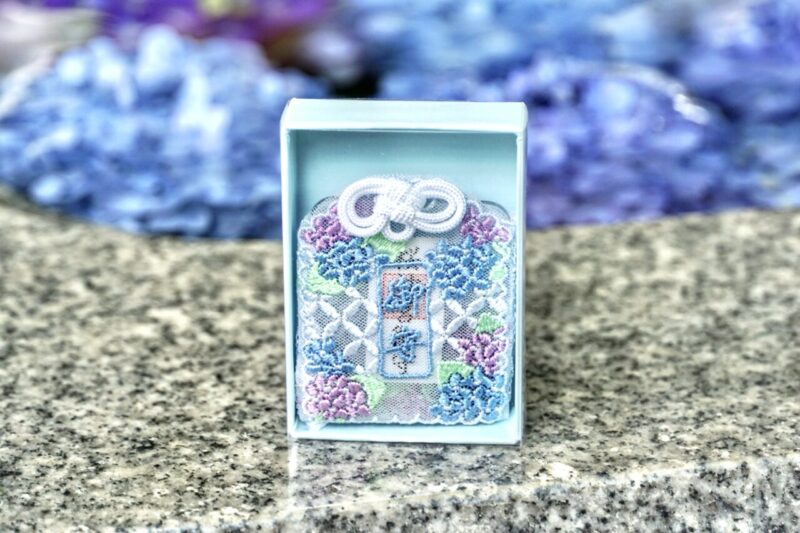

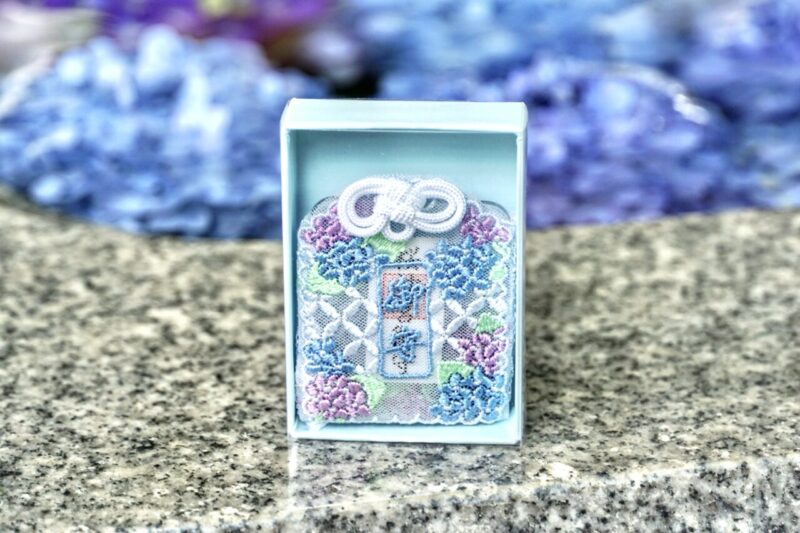

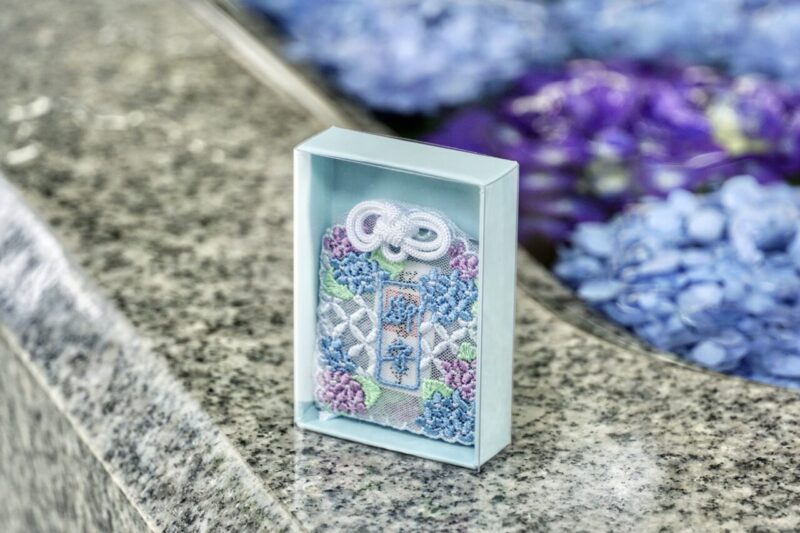

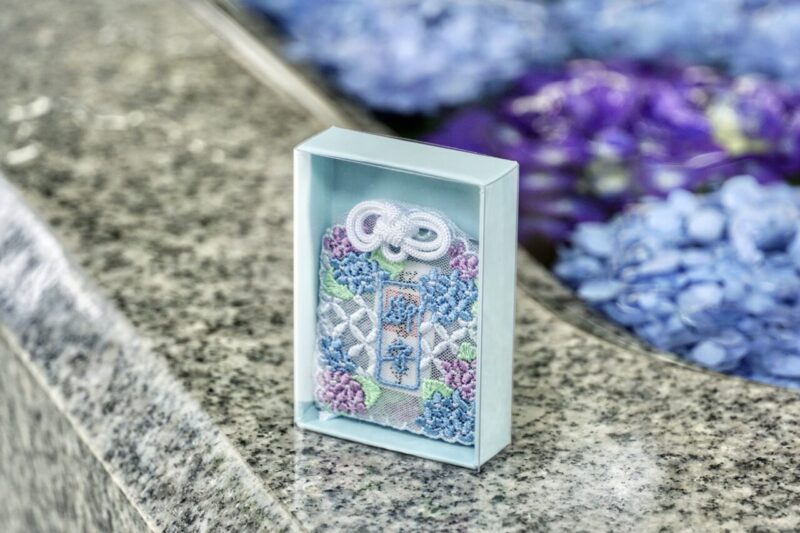

6月限定・あじさいのレース御守

2025年6月からは6月限定として紫陽花のレース御守を頒布。

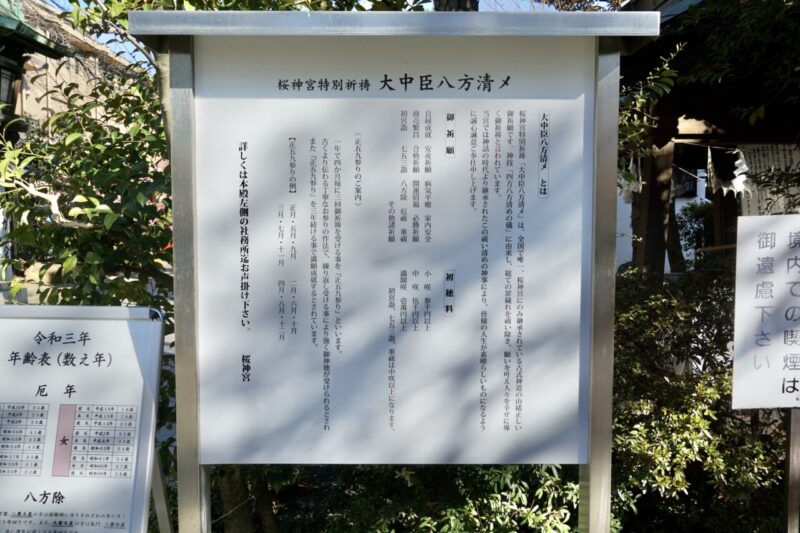

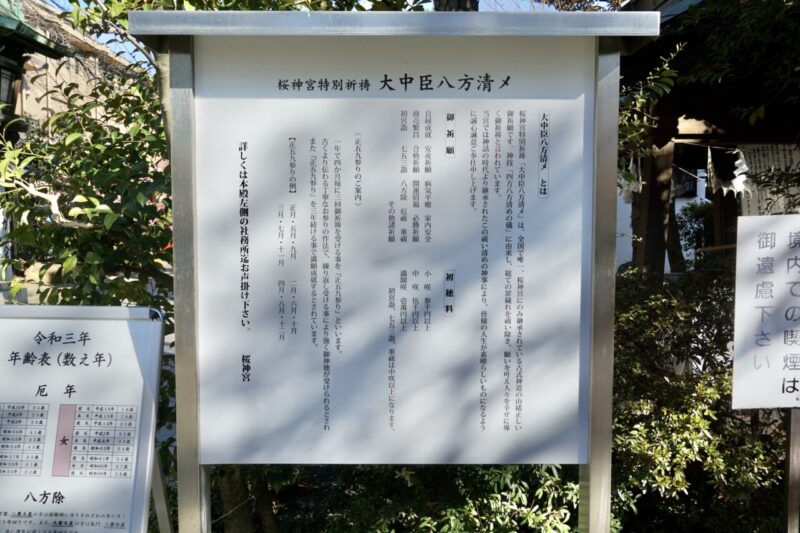

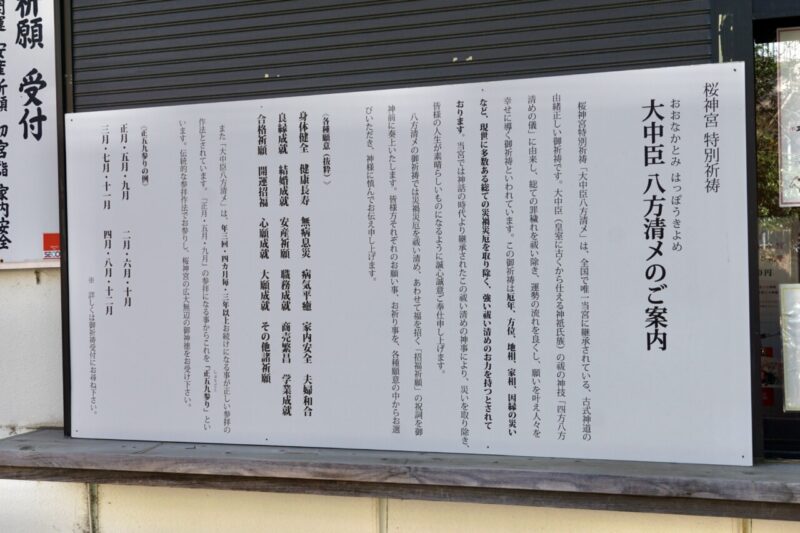

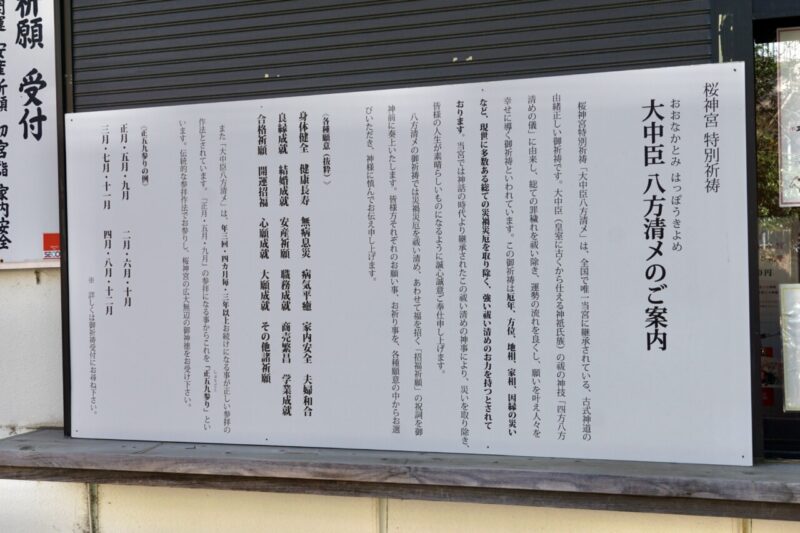

桜神宮特別祈祷・大中臣八方清メ祈願

当宮独自の御祈祷に「大中臣八方清メ(おおなかとみはっぽうきよめ)」と称した御祈祷がある。

『鬼滅の刃』炎柱・煉獄杏寿郎の出身地・桜と炎

当宮が鎮座する新町・桜新町周辺は漫画『鬼滅の刃』の聖地の1つとしてファンが訪れる。

『鬼滅の刃』に登場する炎柱・煉獄杏寿郎の出身地は公式設定で「東京府荏原郡駒澤村(世田谷、桜新町)」と記載。(『鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録』より)

桜新町が出身と云う事と、外伝で桜を強調した場面があったため、当宮に訪れるファンも増えていると云う。

また当宮は関東大震災や戦災を免れた事から「火伏せ」の御神徳で知られる。

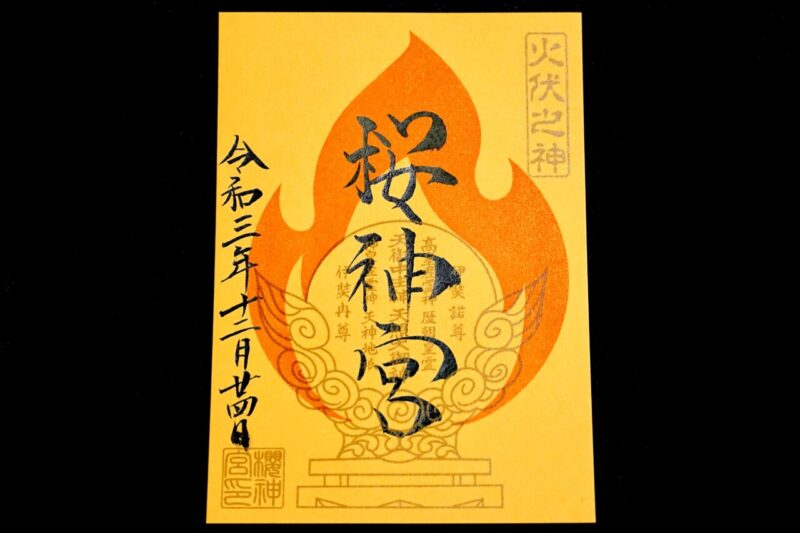

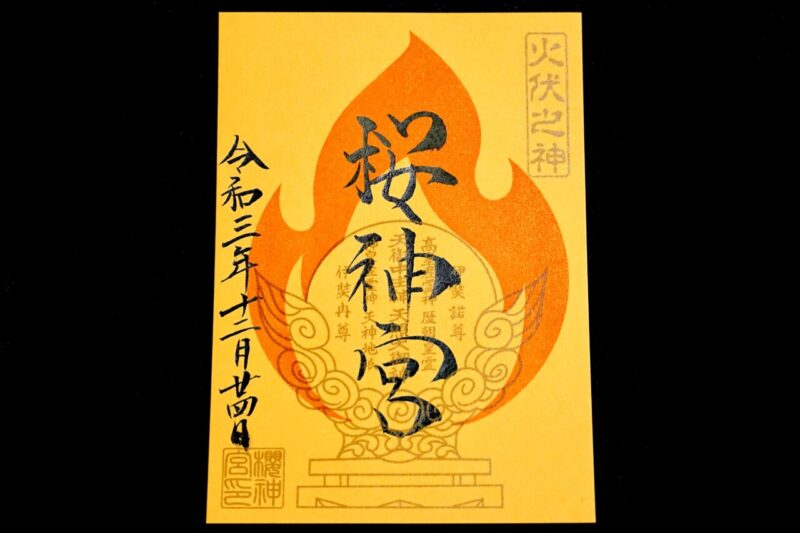

2021年12月24日には当日限定で火伏御朱印を授与。

サザエさんの町・桜新町

また桜新町は漫画『サザエさん』の街として知られる。

『サザエさん』の原作者・長谷川町子氏が居住していたためで、街や商店街の至る所にサザエさんのイラストなどが施されていて、桜新町1丁目には長谷川町子美術館も。

当宮に参拝する際に合わせて楽しむのもよいだろう。

所感

神習教の本祠である「桜神宮」。

古式神道を称するように、神代より脈々と流れる伝統的な神道的価値観を教義の柱としており、現在も多くの神事が行われている。

一般的な神社と基本の部分は変わらぬ形で参拝すればよいが、参拝作法は「二拝四拍手一拝」となっているので、その点は頭に入れた上で参拝するのがよいだろう。

世田谷区民など近隣住人から崇敬を集め、最近では九代市川團十郎が神習教を信仰して以降、成田屋市川宗家が信仰していることでも知られる。

境内の河津桜も見事で、見頃には美しい桜を見ながら参拝を楽しめる。

隣には幼稚園も併設しており、桜新町という地域に馴染んだよい神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(直書)・600円(一部書置)・1,200円(切り絵)

社務所にて。

※月替りの御朱印や季節や祭事に応じて限定御朱印を用意する事あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

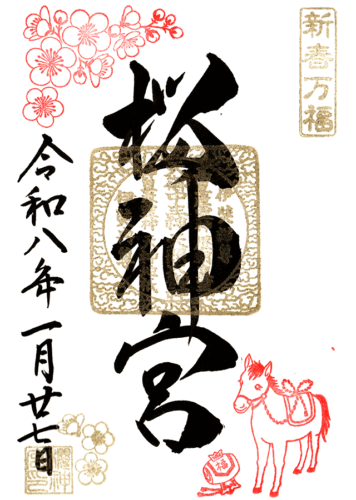

- 2026年1月/新春万福干支

- 2025年12月/冬支度

- 2025年10月/収穫祭

- 2025年10月/キンモクセイ

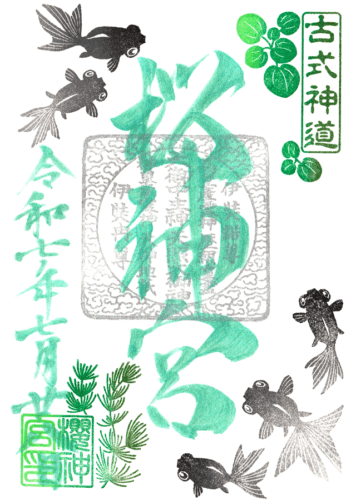

- 2025年7月/金魚

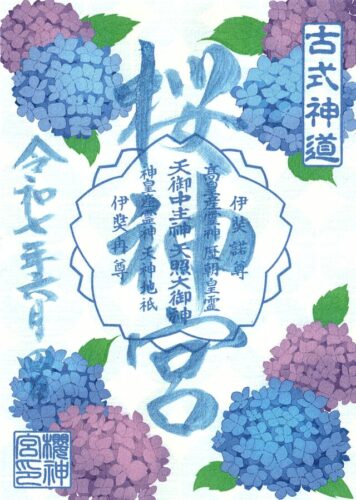

- 2025年6月/あじさい

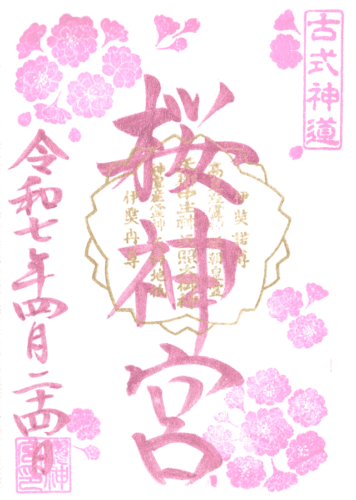

- 2025年4月/八重桜

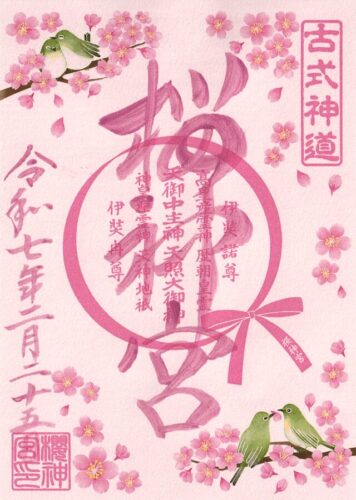

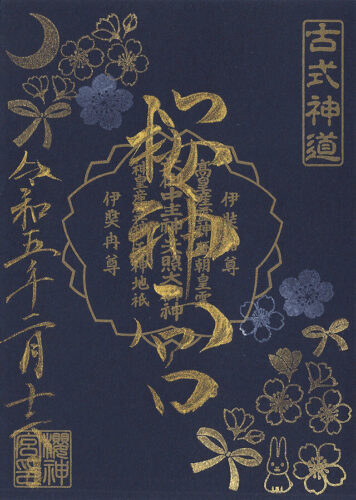

- 2025年2月/河津桜

- 2025年2月/花帯

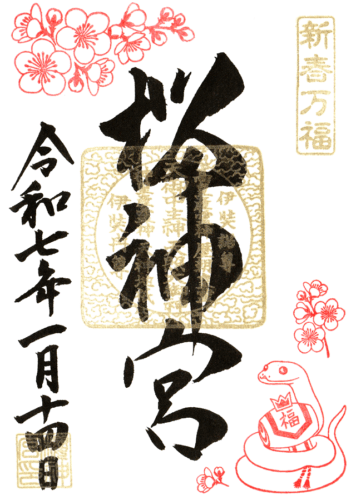

- 2025年1月/新春万福干支

- 2025年1月/新春万福干支

- 2024年12月/冬支度

- 2024年12月/シクラメン

- 2024年11月/リスとイチョウ

- 2024年11月/紫式部

- 2024年6月/アガパンサス

- 2024年6月/花手水

- 2024年2月/花帯

- 2024年2月/河津桜

- 2024年1月/新春万福干支

- 星空

- 2023年12月/シマエナガ

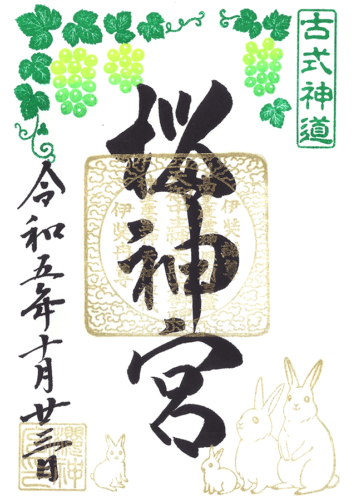

- 2023年10月/ぶどう

- 祝ラグビーワールドカップ

- 2023年9月/金木犀

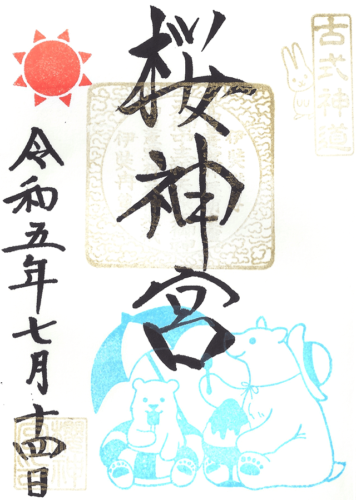

- 2023年7月/白くま

- 2023年4月/大祭

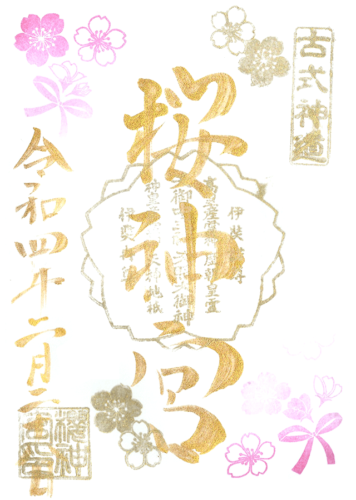

- 2023年2月/河津桜

- 2022年12月/夜桜

- 2022年12月/冬

- 2022年12月/雪だるま

- 火伏

- 2022年七夕

- 2022年7月/あさがお

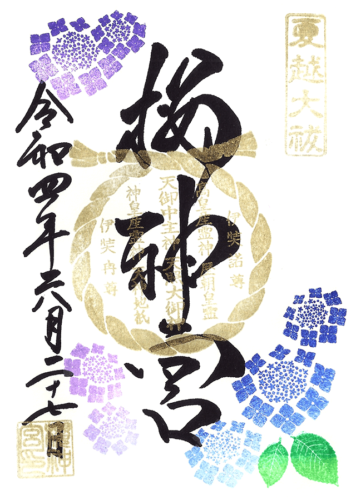

- 2022年6月/夏越大祓

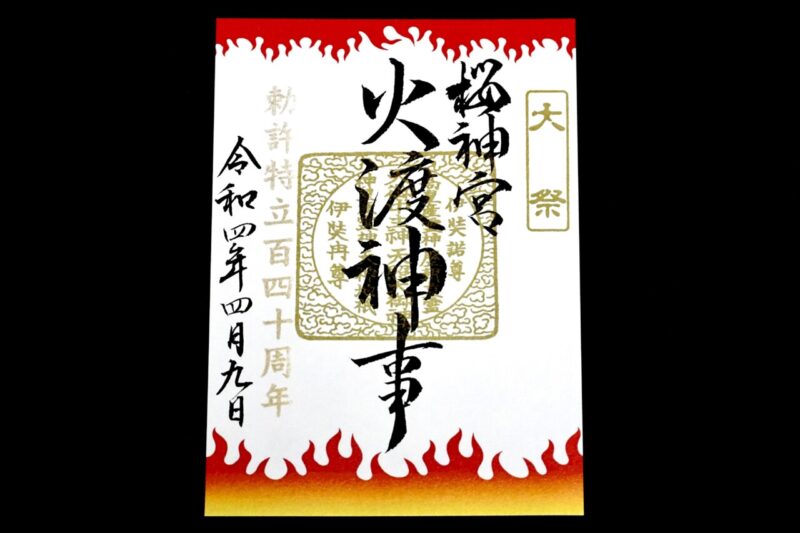

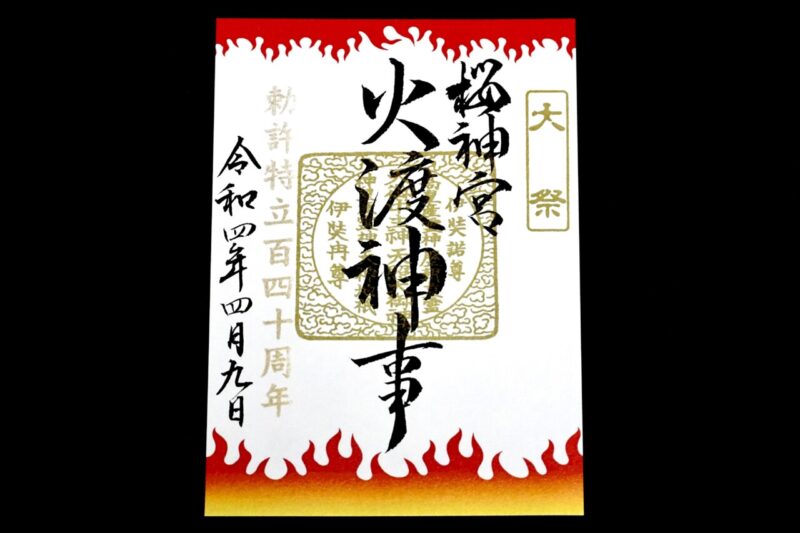

- 2022年火渡神事

- 2022年4月/大祭

- 2022年2月/河津桜

- 2022年2月/花帯

- 火伏

- 2021年冬支度

- 2021年12月/椿と雪うさぎ

- 2021年12月/ペンギン

- 2021年11月/月見うさぎ

- 湯立神事

- 2021年9月/中祭

- 2021年6月/夏越大祓あじさい

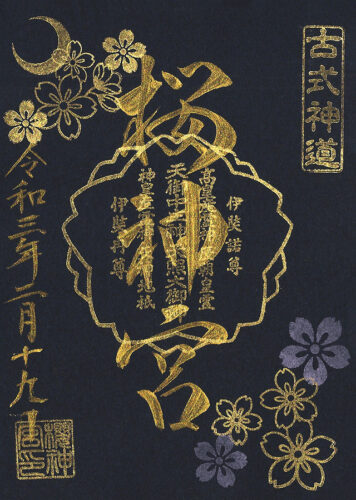

- 火渡神事

- 2021年4月/大祭

- 2021年2月/桜

- 2021年2月/桜

- 2020年冬支度アマビエ

- 2020年12月/年越大祓

- 2020年11月/新嘗祭

- 2020年11月/新嘗祭

- 巣籠り

- 2020年桜

- ラグビーW杯日本開催記念

- 2019年桜

- 2018年桜

- 切り絵

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

桜をデザインした美しい御朱印帳。

2023年5月1日より紺色ver.の新しい御朱印帳も用意。

2021年2月1日より紺色ver.の新しい御朱印帳も用意。

※以前は初穂料1,500円だったが現在は2,000円に変更。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

あじさいのレース御守

初穂料:1,500円

社務所にて。

2025年6月より頒布開始のレース御守のあじさい版。

6月限定の頒布でなくなり次第終了。

桜のレース御守

初穂料:1,500円

社務所にて。

2024年元日より頒布開始のレース御守。

人気ですぐに頒布終了となったが4月より再頒布で通年頒布となる。

参拝情報

参拝日:2026/01/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/12/12(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/28(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/04/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/02/25(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/08(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/13(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/02/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/29(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/20(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/14(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/16(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/10(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/07(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/27(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/28(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/24(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/14(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/17(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/25(御朱印拝受)

参拝日:2021/04/09(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/09(御朱印拝受)

参拝日:2020/05/20(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/18(御朱印拝受)

参拝日:2019/10/14(御朱印拝受)

参拝日:2019/03/01(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/03/14(御朱印拝受)

コメント