神社情報

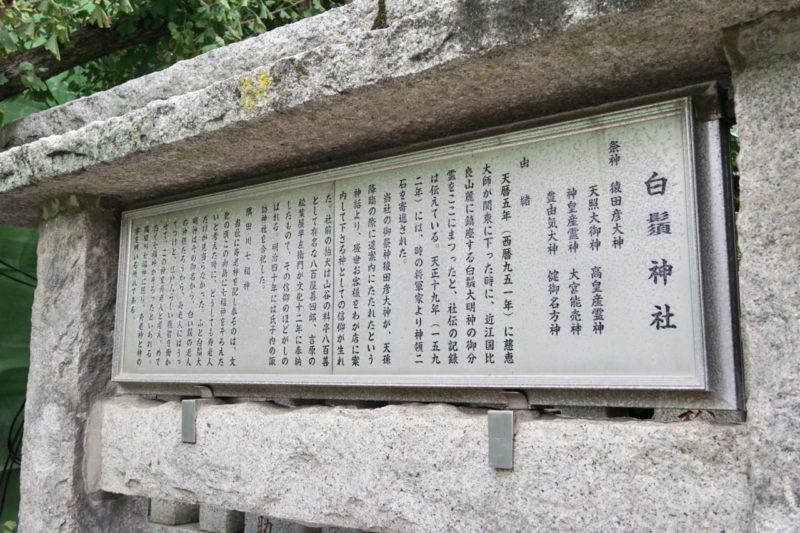

白鬚神社(しらひげじんじゃ)

御祭神:猿田彦大神

相殿神:天照大御神・高皇産霊神・神皇産霊神・大宮能売神・登由気神・建御名方神

社格等:郷社

例大祭:6月第1土・日曜

所在地:東京都墨田区東向島3-5-2

最寄駅:東向島駅

公式サイト:http://shirahigejinja951.wixsite.com/shirahigejinja

御由緒

今から千年余の昔(天暦五年・西暦951年)、近江国志賀郡境打颪(滋賀県高島市)琵琶湖畔に鎮座する白鬚神社の御分霊としてお祀りしたのが、向島鎮座・白鬚神社の始まりです。主祭神・猿田彦大神様は、古事記や日本書紀などによれば、正しい方位を示される国土開拓の神として記されています。

人を正しく導くことが叶うとのことから、旅立安全・交通安全・商売繁昌・方災除の神として広く信仰を集めています。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2018/10/12

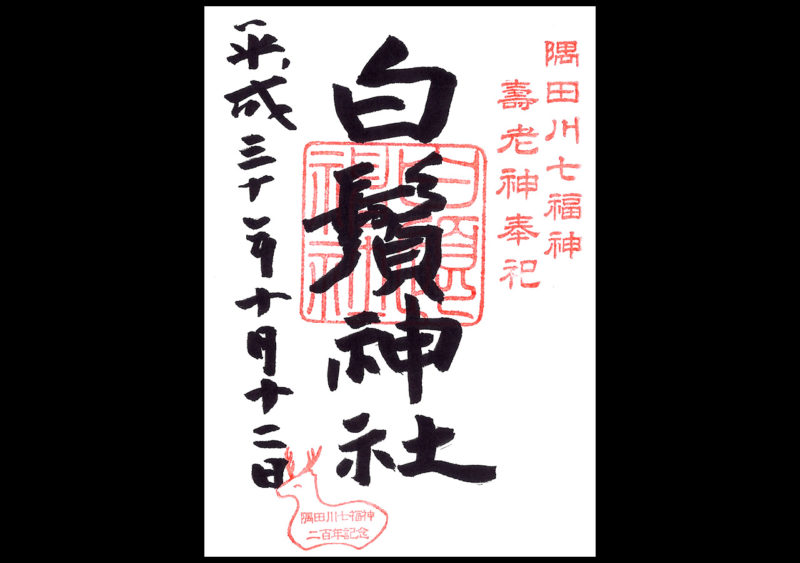

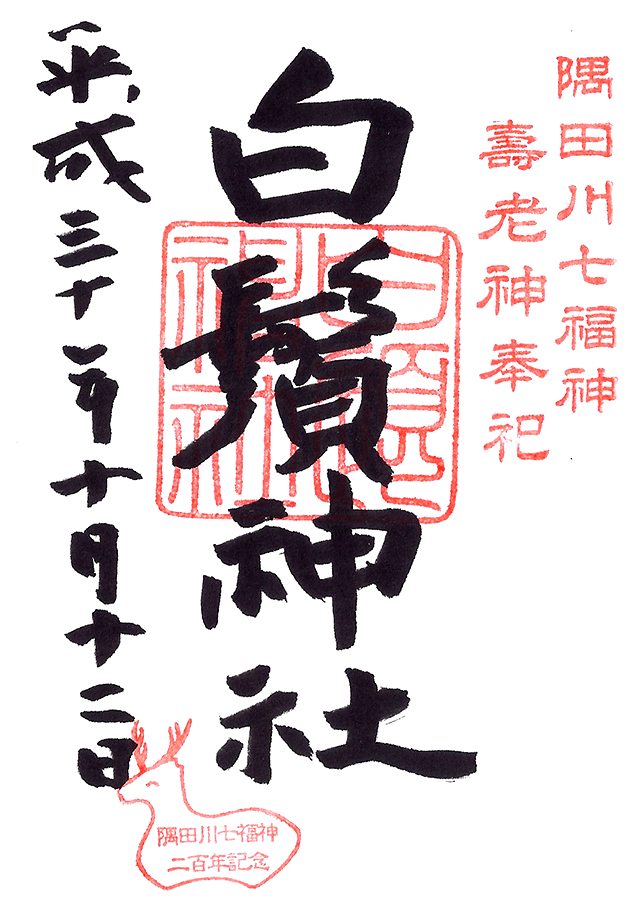

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※元日から7日までは、隅田川七福神・寿老神の御朱印も頂ける。

歴史考察

旧寺島村鎮守の白鬚明神

東京都墨田区東向島に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、旧寺島村の総鎮守。

平安時代に琵琶湖畔に鎮座する「白鬚神社」より勧請した歴史を持つ。

神仏分離までは白鬚明神と称され親しまれていた。

御祭神は導きの神である猿田彦命で、人を正しく導くことが叶うとして崇敬を集める。

江戸時代から行われている「隅田川七福神」の寿老神としても知られている。

平安時代に琵琶湖畔の白鬚大明神を勧請

社伝によると、天暦五年(951)に創建と云う。

同年、慈恵大師良源(元三大師)が関東に下向。

一般的には通称「元三大師(がんざんだいし)」名で知られる平安時代の天台宗の僧。

第十八代天台座主で、「比叡山延暦寺」の中興の祖とされる。

「関東の三大師」(空海を祀る「関東厄除け三大師」とは別)は、良源を祀る寺院。

良源は、神託により当地へ、近江国比良山麓(琵琶湖畔)に鎮座する「白鬚大明神(現・白鬚神社)」の御分霊を勧請。

これが当社の始まりとされている。

白鬚信仰の神社として「白鬚社」と称された。

現在の滋賀県高島市鵜川に鎮座する「白鬚神社」を総本社とする信仰。

総本社は「白鬚大明神」「比良明神」とも称され、琵琶湖畔に鳥居を浮かべ鎮座。

近江国最古の大社とされる。

御祭神は猿田彦命(猿田彦大神)で、導きの神として信仰を集めた。

徳川家康から朱印地を賜る

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

天正十九年(1591)、家康から2石の朱印地を賜る。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

寺島村と呼ばれた村の鎮守として崇敬を集めた。

商売繁昌の御神徳・導きの神である猿田彦命

江戸時代に入ると、御祭神から商売繁昌の御神徳で崇敬を集めた。

『古事記』『日本書紀』の天孫降臨の段に登場する神。

天孫降臨の際、天照大神(あまてらすおおみかみ)に遣わされた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を道案内した神であるため、「導きの神」とされる。

国土の神・道案内の守神であり、中世には庚申信仰や道祖神と結びつき、民間信仰として広く信仰を集めた。

猿田彦命を祀る当社は、商人より「お客を店に案内してくれる神」として信仰される。

社前の狛犬や石燈籠など、当時の花街である吉原の料亭から奉納されている事からも、そうした信仰を窺う事ができる。

社前の狛犬や石燈籠など、当時の花街である吉原の料亭から奉納されている事からも、そうした信仰を窺う事ができる。

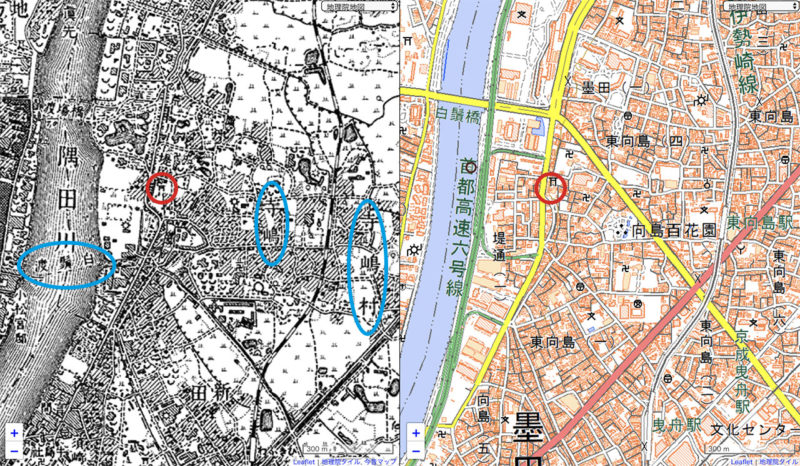

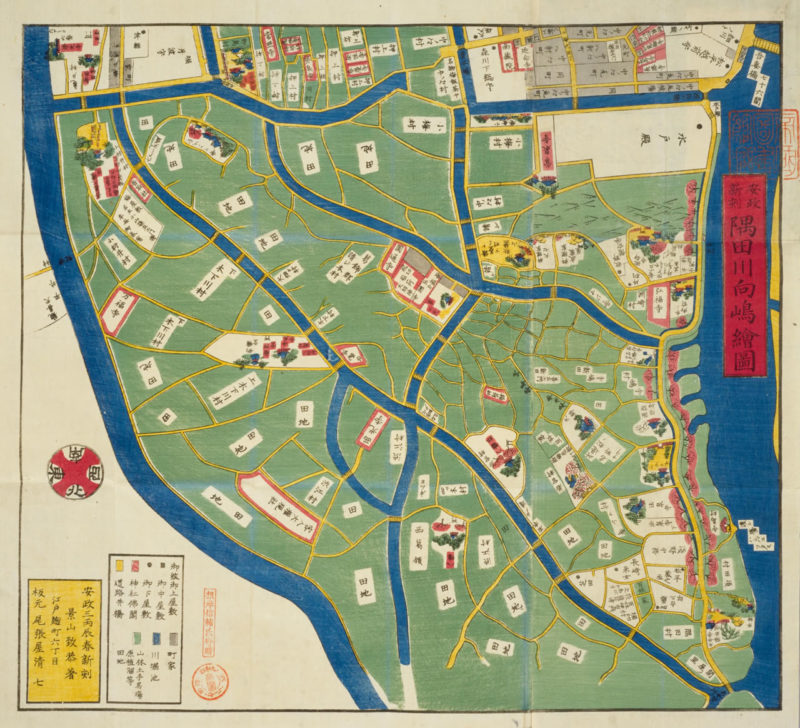

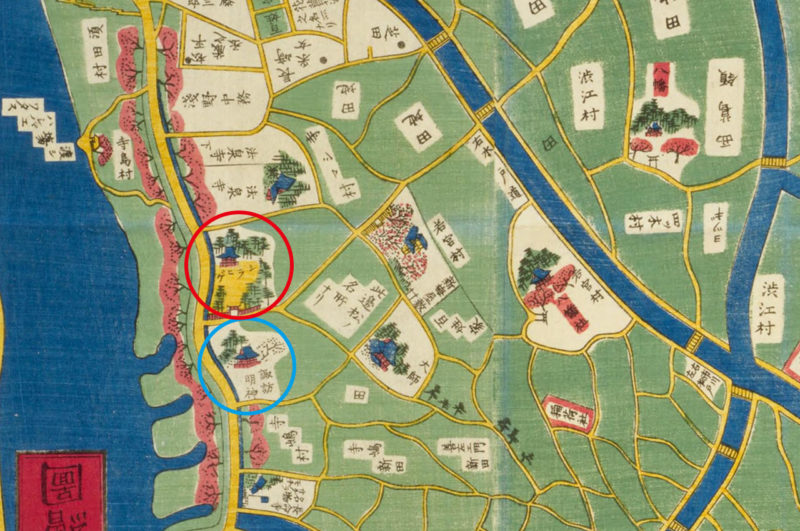

江戸切絵図から見る当社

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の隅田川・向島周辺の切絵図。

下が北の切絵図となっており、当社はやや右下に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で、「シラヒゲ」と記されている。

その南に青円で囲った「諏訪明神」があるが、これは明治に当社に合祀される事となる。

隅田川沿いには桜の木が描かれていて、桜の名所でもあった。

文政年間に隅田川七福神が開始・寿老神を担う

文政年間(1818年-1831年)、江戸の文人墨客らが向島近辺の七福神を検討。

文化元年(1804)、隅田川七福神の発祥の地である「百花園」が開かれる。

「百花園」園主・佐原鞠塢が福禄寿の像を愛蔵していた事がきっかけとなり、七福神の寺社を揃える事となるが、寿老人(寿老神)だけ見つける事ができずにいた。

思案した上で、「百花園」のある寺島村の鎮守である当社に目をつける。

「白鬚明神」と称された当社から、白鬚と云うからには白い鬚の老翁であろうから、寿老人には相応しいと、江戸っ子らしいトンチで、当社は寿老神を担うこととなった。

明治に建立された七福神碑には「白鬚大神」の文字。

隅田川七福神では寿老人ではなく、寿老神とするのも、当社の御祭神に配慮してのものであろう。

隅田川七福神では寿老人ではなく、寿老神とするのも、当社の御祭神に配慮してのものであろう。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(寺嶋村)

白鬚社

村の鎮守なり。相傳ふ当社は天暦五年元三大師関東下向の時、江州志賀軍打颪より勧請し、天正十九年社領二石を給ひし由。されと今は免除の地なく社地のみ僅の除地なり。神体は元三大師の作長一尺の立像也。左右に諏訪と稲荷を安す。本地不動は坐像長四寸許興教大師の作。今は別当寺の本山蓮花寺に在り。

別当西蔵院(省略)

寺嶋村(寺島村)の「白鬚社」と記されているのが当社。

寺島村の鎮守であった事が記されている。

御神体は良源(元三大師)作の立像。

左右に諏訪と稲荷を安置していたと云う。

別当寺は「蓮花寺」が担った。

本尊は空海自筆の弘法大師画像と伝えられられる寺院。

江戸時代は「寺島大師」と称され、川崎大師「平間寺」、西新井大師「総持寺」と共に「江戸三大師」に数えられる程であった。

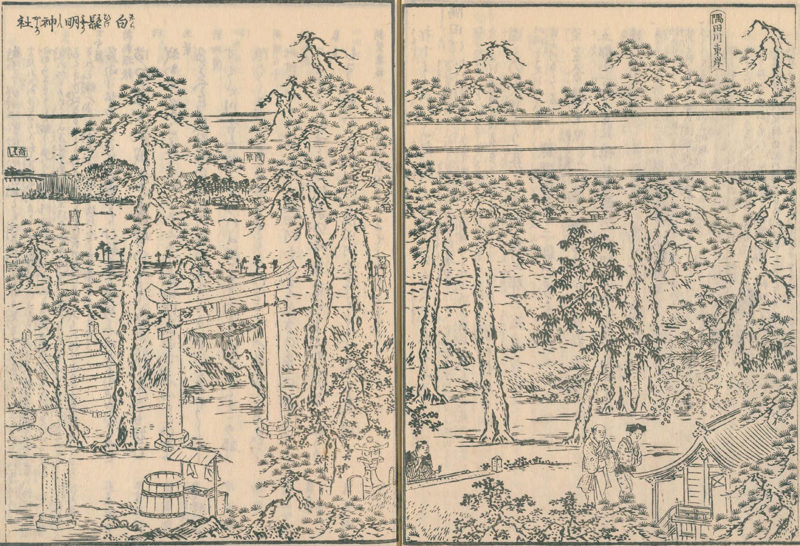

江戸名所図会で見る当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「白鬚明神社」として2ページに渡り描かれたのが当社。

隅田川東岸に鎮座し、社地は広くないものの、詣でる人が多かった事が窺える。

古い手水舎や社殿、鳥居などをみる事ができる。

元治元年(1864)、拝殿を造営。

明治以降の歩み・貴重な社殿が放火により焼失

明治になり神仏分離。

当社は「白鬚神社」に改称。

寺島村の鎮守として、村社に列した。

寺島村の鎮守として、村社に列した。

明治二十一年(1888)、本殿を含む社殿が改修。

明治三十一年(1898)、小松宮殿下が参拝し、扁額を奉献。

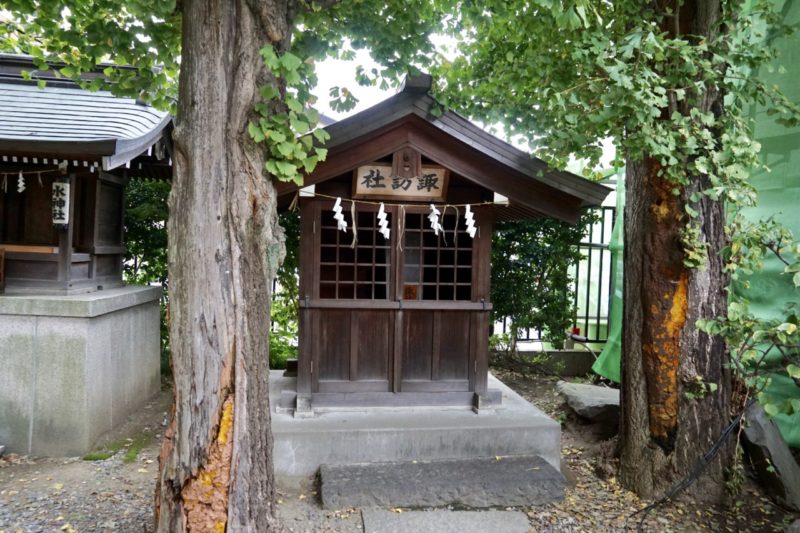

明治四十年(1907)、氏子地域内の「諏訪神社」を合祀。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

寺嶋(寺島)の文字も見る事ができ、この一帯の総鎮守が当社であった。

昭和十二年(1937)、郷社に昇格。

平成二年(1990)、中核派ゲリラの放火と見られる不審火によって社殿が焼失。

平成四年(1992)、現在の社殿が再建。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

隅田川東側・墨堤通り沿いに鎮座

東向島駅から徒歩で10分程の距離、墨堤通り沿いに鎮座。

表参道は墨堤通りの脇道に入った路地に面している。

表参道は墨堤通りの脇道に入った路地に面している。

社号碑には白鬚神社の文字で、玉垣に囲まれた境内。

社号碑には白鬚神社の文字で、玉垣に囲まれた境内。

その先に一之鳥居と続く。

その先に一之鳥居と続く。

なお、社頭から振り向くと東京スカイツリーの姿も。

かつて寺島村と呼ばれた一帯の総鎮守を担う。

かつて寺島村と呼ばれた一帯の総鎮守を担う。

一方で社殿の正面にも参道。

こちらは鳥居がものの、社殿からまっすぐ伸びる形となっている。

こちらは鳥居がものの、社殿からまっすぐ伸びる形となっている。

参道を進むと石段の先に二之鳥居。

二之鳥居を潜り、左手に手水舎。

二之鳥居を潜り、左手に手水舎。

綺麗に整備され水が張られている。

綺麗に整備され水が張られている。

放火による焼失から再建された社殿

社殿は鉄筋コンクリート造によるもの。

旧社殿は幕末の元治元年(1864)に拝殿が造営。

旧社殿は幕末の元治元年(1864)に拝殿が造営。

明治二十一年(1888)に社殿が改修された記録が残るものの、関東大震災や戦災などを免れた江戸時代の建築を伝える貴重な社殿であった。

明治二十一年(1888)に社殿が改修された記録が残るものの、関東大震災や戦災などを免れた江戸時代の建築を伝える貴重な社殿であった。

しかしながら、平成二年(1990)に中核派ゲリラの放火と見られる不審火によって旧社殿は焼失。

しかしながら、平成二年(1990)に中核派ゲリラの放火と見られる不審火によって旧社殿は焼失。

平成四年(1992)に再建されたのが現在の社殿となっている。

平成四年(1992)に再建されたのが現在の社殿となっている。

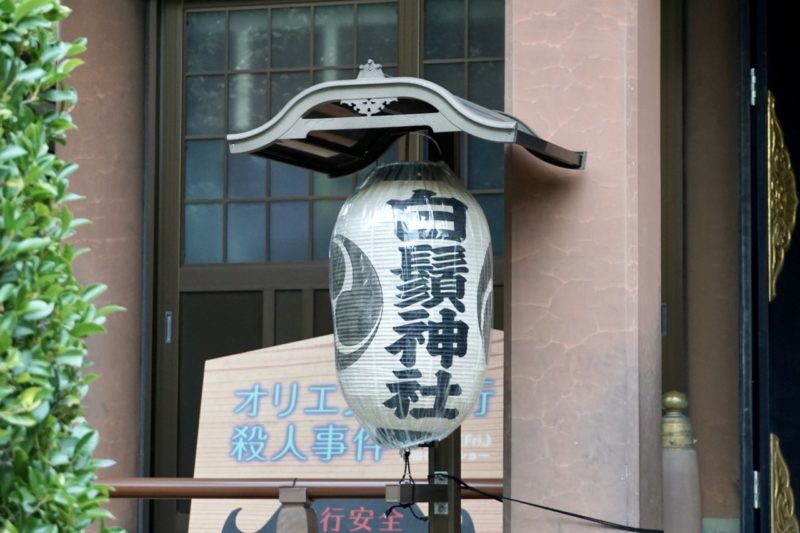

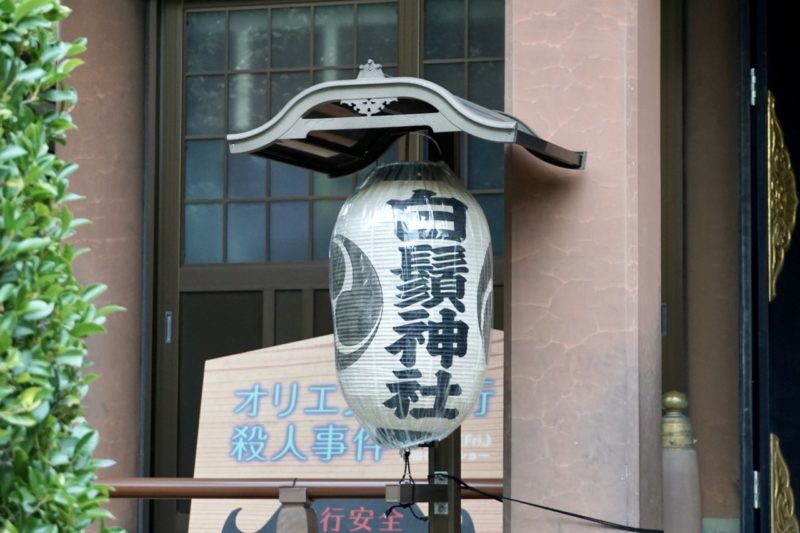

拝殿横には『オリエント急行殺人事件』の大絵馬

拝殿左手には大絵馬。

『オリエント急行殺人事件』のヒット祈願で奉納されたもの。

『オリエント急行殺人事件』のヒット祈願で奉納されたもの。

アザサ・クリスティが発表した小説『オリエント急行の殺人』を原作にし、2017年に公開されたミステリー映画で、監督・主演はケネス・ブラナー。

主人公ポアロのトレードマークのヒゲにちなみ、日本公開の際に、ポアロの吹き替え役である草刈正雄などがヒット祈願を行った。

ヒゲ繋がりだけでなく、導きの神を祀る当社は、旅立ちの安全の神として信仰されているため、相性のよい祈願であった。

商売繁昌の信仰を伝える江戸時代後期の狛犬

拝殿前には一対の狛犬。

文化三年(1806)の銘が残る狛犬。

文化三年(1806)の銘が残る狛犬。

奉納したのは浅草山谷の料亭「八百善」八百屋善四郎や、吉原の「松葉屋」松葉屋半左衛門。

奉納したのは浅草山谷の料亭「八百善」八百屋善四郎や、吉原の「松葉屋」松葉屋半左衛門。

当社が「導きの神」として「客を店に導いてくれる」と商人から崇敬を集めた事が窺える。

当社が「導きの神」として「客を店に導いてくれる」と商人から崇敬を集めた事が窺える。

墨田区登録有形文化財に指定。

墨田区登録有形文化財に指定。

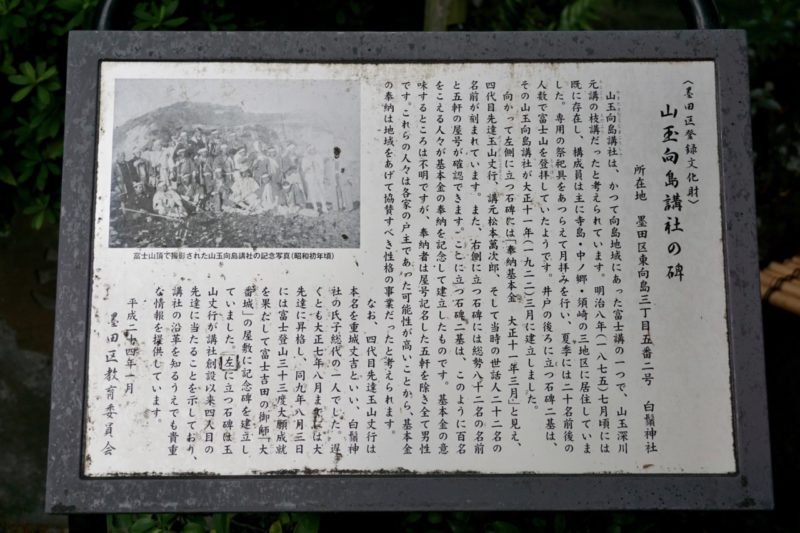

境内社・歴史を伝える多くの石造物

二之鳥居の手前右手には山玉向島講社の碑。

当地の富士講の1つで、こちらも墨田区登録有形文化財。

当地の富士講の1つで、こちらも墨田区登録有形文化財。

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

一之鳥居を潜った参道の左手には古い石碑が多く並ぶ。

いずれも当社や当地の歴史を伝える碑の数々。

いずれも当社や当地の歴史を伝える碑の数々。

歌碑なども多く残っている。

歌碑なども多く残っている。

個人的に興味深いのは黒人塚と記された碑。

個人的に興味深いのは黒人塚と記された碑。

寛政十二年(1800)に奉納された碑。

黒人とあるが異人の話ではなく、北島玄二「うつせみの」が記された歌碑。

北島玄二は本業は医師で、本名を源二、色が黒(玄)いので玄ニと称したと云う。

そのため黒人塚として彫られた。

御朱印・隅田川市七福神の寿老神

御朱印は社殿左手の授与所にて。

とても丁寧に対応して頂いた。

とても丁寧に対応して頂いた。

御朱印には「白鬚神社」の印の他、隅田川七福神寿老神奉祀の印。

平成三十年(2018)は隅田川七福神二百年記念と記された鹿のスタンプも押されている。

平成三十年(2018)は隅田川七福神二百年記念と記された鹿のスタンプも押されている。

隅田川七福神では寿老神とされ、中国の伝説上の人物で、道教の神仙。

酒を好み頭の長い長寿の神とされていて、不死の霊薬を含んでいる瓢箪を運び、長寿と自然との調和のシンボルである牡鹿を従え、手には不老長寿の桃を持つ。

鹿のスタンプが押されているのも、当社が寿老神である事によるもの。

上述した通り、隅田川七福神は江戸時代から続く古い七福神巡り。

文化元年(1804)を発祥としており、平成三十年(2018)が200年記念であった。

所感

寺島村の鎮守として崇敬を集めた当社。

平安時代に琵琶湖畔に鎮座する白鬚大明神を勧請したのが創祀だと云う。

御祭神の猿田彦命は導きの神として知られる神で、中世以降は道祖神や庚申信仰などとも結びついて、民間信仰で篤く崇敬を集めた神である。

当社も江戸時代の頃には、導きの神としての御神徳が知られていたようで、特に商人からの崇敬が篤く、「お客を店に案内してくれる神」として信仰を集めていた事が、現在も残る狛犬の奉納者などからも窺い知る事ができる。

江戸時代から続く七福神巡り「隅田川七福神」の最後のピースであった事も、崇敬者からの親しみの現れであろう。

貴重な旧社殿が悪意のある放火によって焼失してしまったのが惜しまれるが、鉄筋コンクリート造で再建されたのも、二度と焼失しないという氏子崇敬者による気持ちが込められていると思う。

境内には古い石造物も多く、当社や当地周辺の歴史を伝える良い神社である。

神社画像

[ 社号碑・一之鳥居 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 社殿 ]

[ 大絵馬 ]

[ 狛犬 ]

[ 授与所 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 諏訪社 ]

[ 三峯社・水神社 ]

[ 神輿庫(工事中) ]

[ 石碑 ]

[ 山玉向島講社の碑 ]

[ 社務所 ]

[ 神楽殿 ]

[ 石碑 ]

[ 倉庫 ]

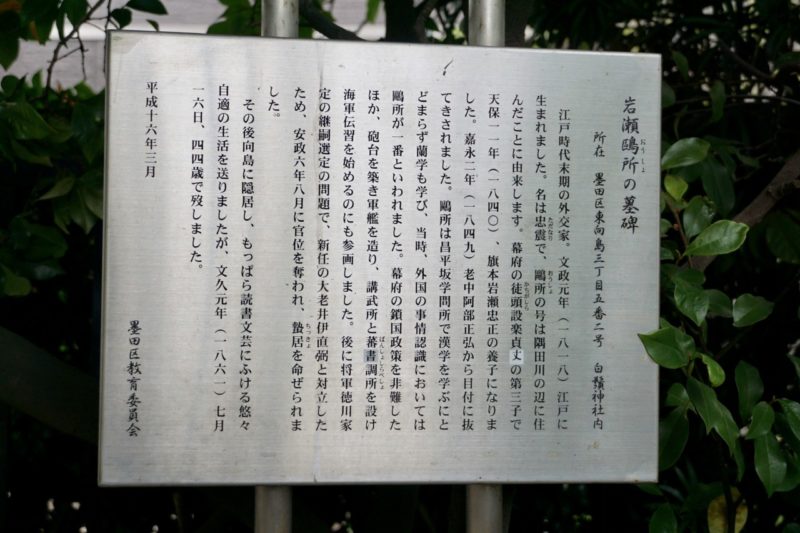

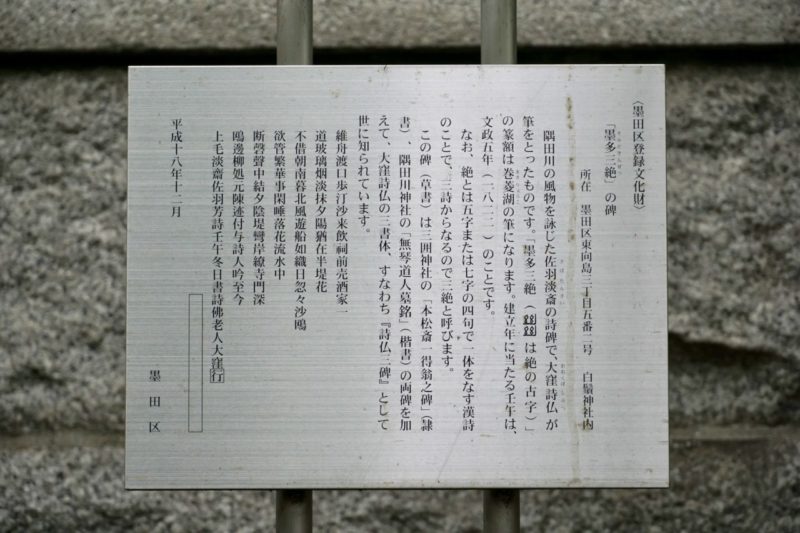

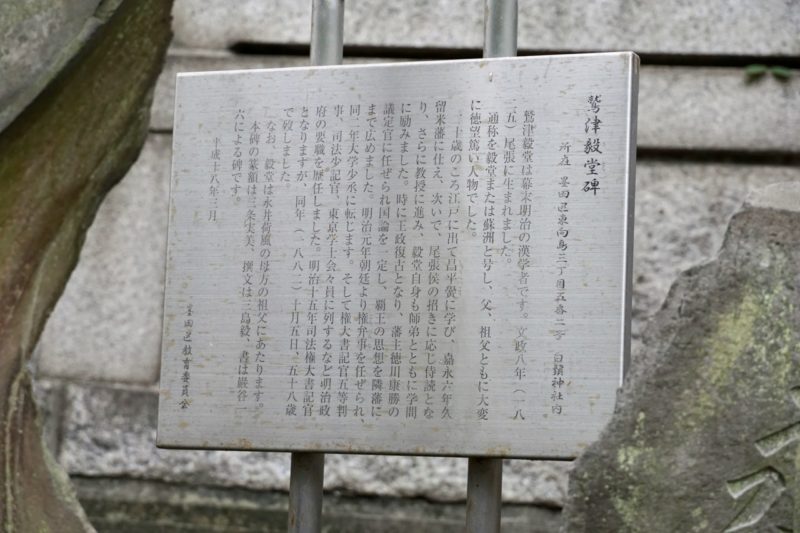

[ 案内板 ]

コメント