目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

秋葉原の地名由来・東京一円火災鎮護の神社

東京都台東区松が谷に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、東京一円の火災鎮護の神社。

明治の創建当時は「鎮火神社」と云い、現在の神田の火除地(現・秋葉原駅構内)に鎮座。

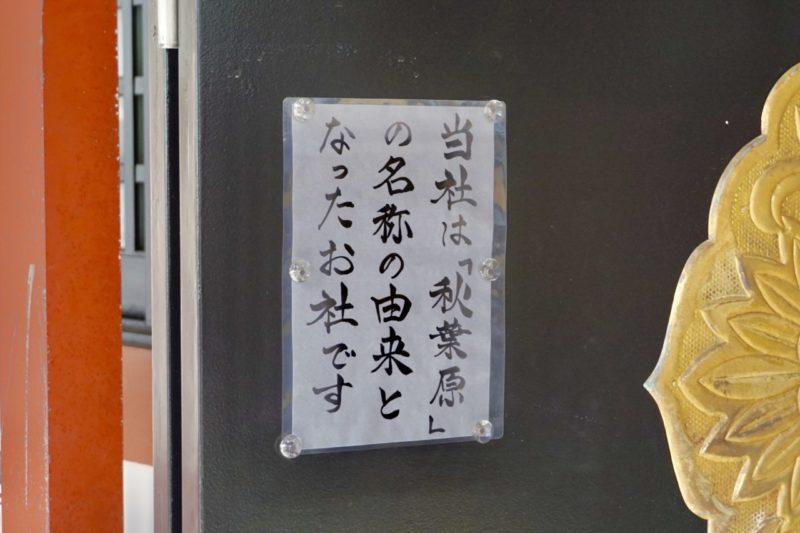

秋葉原の地名由来となった神社として知られる。

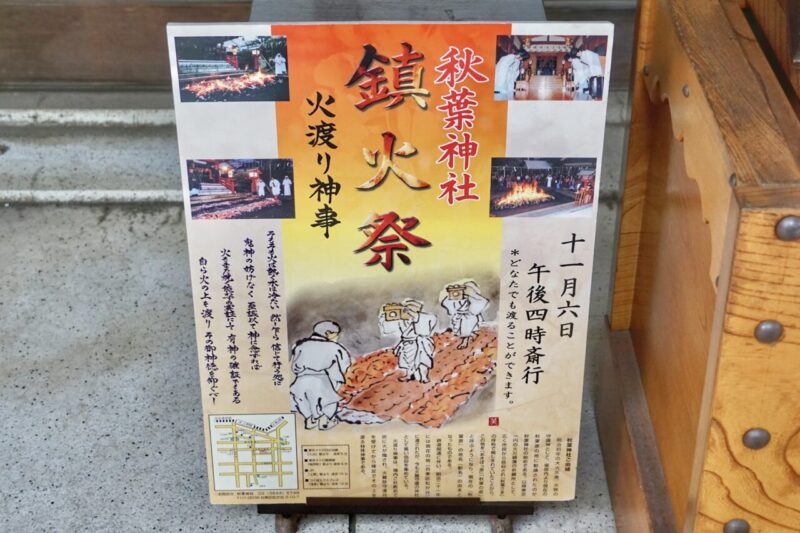

11月には火渡り神事のある鎮火祭が行われている。

台東区には他にも「秋葉神社」があるため、「秋葉神社(松が谷)」とさせて頂く。

神社情報

秋葉神社(あきばじんしゃ)

御祭神:火産霊神・水波能売神・埴山姫神

社格等:郷社

例大祭:5月18日(例祭)・11月6日(鎮火祭)

所在地:東京都台東区松が谷3-10-7

最寄駅:入谷駅・稲荷町駅

公式サイト:─

御由緒

明治のはじめ、当時の東京府内に火災が頻発。これによって当時の太政官に御下命が下り東京一円の火災鎮護の神社を奉斎せられることとなった。

かくして東京大火災の後の明治三年、神田相生町他を火除地として取払いその地の中央に社殿を建立。神祇官に於て御神璽を御調進申し上げ宮城内紅葉山より鎮火三神を奉遷御鎮座せられたのが当社建立の始めである。

明治六年一月神田神社の兼務社と定められ、同年八月には東京府郷社に列格せられた。以来東京一円の火災鎮護の祈願所として広く崇敬を集める。

時が過ぎ明治二十一年、鉄道駅設置のため七月には大日本鉄道に払い下げられることとなり、神社は現在の地に御遷座されることとなる。火の神様=「秋葉さま」として広く親しまれたこの地は「秋葉の原」「秋葉っ原」とも呼ばれ、そこから現在の駅名『秋葉原』として残され、今や世界の秋葉と呼ばれる地となったのである。

今日でも秋葉原との関わりも深く、広く崇敬を集めている。(頒布の資料より)

歴史考察

明治に発生した大火・火災鎮護の鎮火神社を創建

社伝によると、明治三年(1870)に創建と伝わる。

「東京府火災鎮護の神社」として「鎮火神社」と称し創建された。

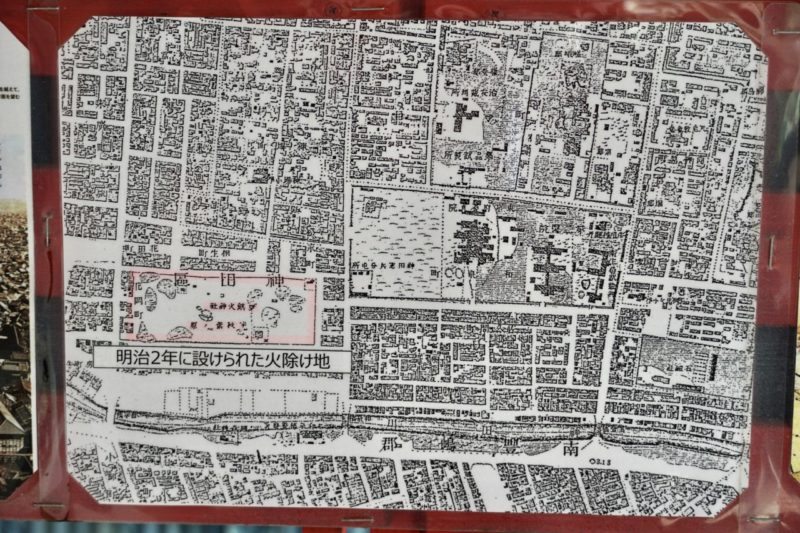

明治二年(1870)、神田相生町の塗師職方から火災が発生。

神田相生町を始めとする近隣8か町が全焼し、「相生町の大火」とも呼ばれる火災が起こる。

明治二年(1870)12月12日、神田相生町20番地の塗師職・金次郎方から出火。

約1100戸が焼失し、近隣8か町が全焼。

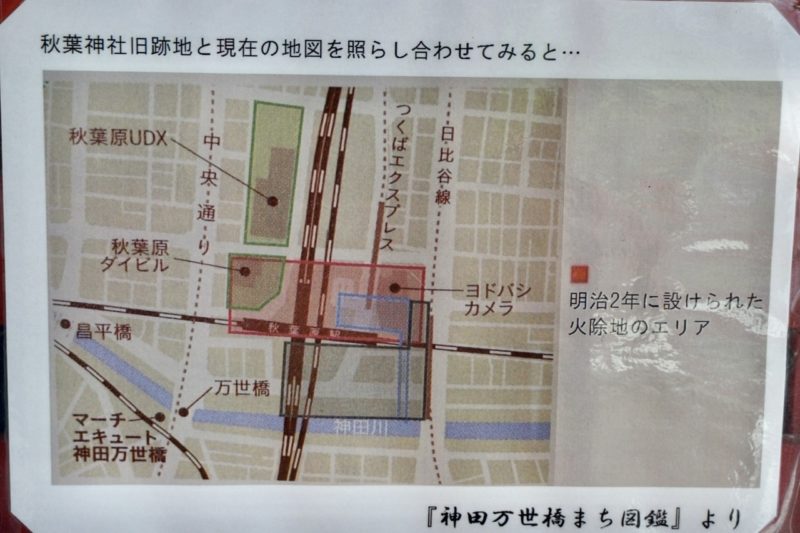

焼失した地域は現在の秋葉原駅の東側一帯にあたる。

出火原因は放火と見られている。

この大火を機に、東京府では焼失した一帯を火除け用の火除地として整備。

現在の秋葉原駅を含む一帯にあたる。

現在の秋葉原駅を含む一帯にあたる。

火災の延焼防止のための空き地。

明暦三年(1657)の「明暦の大火」以降、各地で設けられた。

明治三年(1870)、火除地の中央に「東京府火災鎮護の神社」として当社を創建。

宮城(現・皇居)内の紅葉山より鎮火三神を勧請し、「鎮火神社(ひしずめじんじゃ/ちんかじんじゃ)」と名付けられた。

明治六年(1873)、「神田明神」の兼務社に指定。

同年、郷社に列した。

庶民の勘違いによる秋葉様と秋葉原の呼称

当社の御祭神は、宮城(現・皇居)内の紅葉山より勧請された「鎮火三神」。

火産霊神・水波能売神・埴山姫神の三柱である。

火の神・火産霊大神(ほむすびのおおかみ)

水の神・水波能売神(みずはのめのかみ)

土の神・埴山毘売神(はにやまひめのかみ)

ところが、庶民たちは「鎮火神社」として創建した当社を、古くから江戸で「火防の神」として信仰を集めていた秋葉信仰の「秋葉大権現(あきばだいごんげん)」が勧請されたものと勘違い。

当社を「秋葉様」「秋葉さん」と呼ぶようになった。

「秋葉山本宮秋葉神社」(現・静岡県浜松市)に発した信仰。

秋葉大権現(あきはだいごんげん/あきばだいごんげん)を信仰し、火伏(ひぶせ)の神として、特に関東・中部地方を中心に信仰を集めた。

神仏分離後は火之迦具土大神(かぐつちのおおかみ)を祀る。

庶民たちは「鎮火神社」として創建した当社を「秋葉様」と勘違いしたまま信仰し、当社が鎮座する火除地を「秋葉の原(あきばのはら)」「秋葉っ原(あきばっぱら)」と呼ぶように。

転じて「秋葉原(あきはばら)」と呼ぶようになったと云う。

転じて「秋葉原(あきはばら)」と呼ぶようになったと云う。

明治二十一年(1888)、日本鉄道による鉄道設置のため現在地に遷座。

払い下げられた当社の旧鎮座地(秋葉原と呼ばれた火除地)に開業したのが「秋葉原駅」である。

払い下げられた当社の旧鎮座地(秋葉原と呼ばれた火除地)に開業したのが「秋葉原駅」である。

現在地に遷座・昭和初期に秋葉神社へ改称

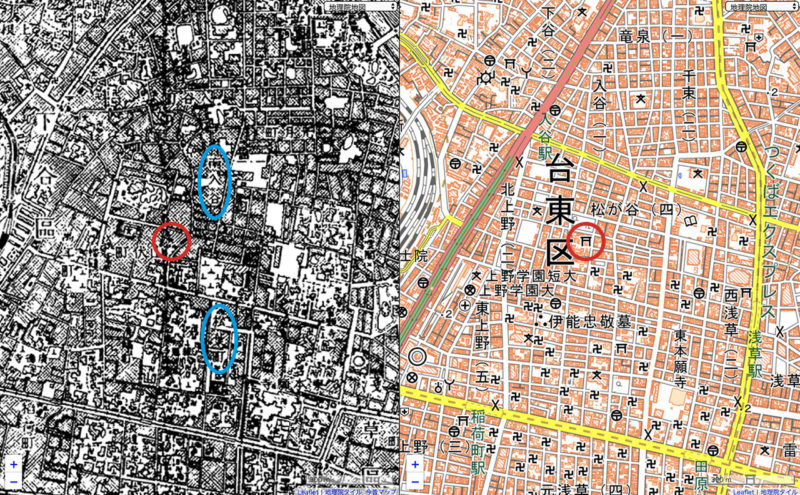

明治二十一年(1888)、下谷区入谷町(現在の鎮座地)を換地とされ遷座。

現在の境内には「御遷座百年記念」の記念碑が残る。

現在の境内には「御遷座百年記念」の記念碑が残る。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も当時も変わらない。

松葉町という地名や南入谷という地名が見え、この一帯が現在の「松が谷」となる。

当社は東京府によって「東京府火災鎮護の神社」(東京一円の火災鎮護の神社)として創建された歴史を持つため、氏子地域はもたない。

東京全域を崇敬者と見做して鎮護している。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

社殿など建物等が悉く焼失し、後に再建。

昭和五年(1930)、正式に「秋葉神社」へ改称。

庶民の勘違いによって秋葉原の名が発生しただけでなく、神社の社号も変わる事となった。

庶民の勘違いによって秋葉原の名が発生しただけでなく、神社の社号も変わる事となった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿などを焼失。

昭和二十二年(1947)、社殿を再建して復興。

境内に掲示されている旧社殿の貴重な写真。

境内に掲示されている旧社殿の貴重な写真。

昭和四十六年(1971)、現在の社殿を造営。

令和二年(2020)、創建百五十年を迎えた。

令和二年(2020)、創建百五十年を迎えた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

かっぱ橋道具街も程近い鎮座地・東西に伸びる参道

最寄駅の三ノ輪駅からは徒歩数分の距離。

調理道具などの道具専門の問屋街「かっぱ橋道具街」も程近い。

西側は左衛門橋通りに面して鳥居と社号碑。

昭和四年(1929)に建立された鳥居。

昭和四年(1929)に建立された鳥居。

参道が東西に突き抜けて伸びる。

参道が東西に突き抜けて伸びる。

東側は細い路地に面して鳥居。

こちらは昭和三十年(1955)に建立。

こちらは昭和三十年(1955)に建立。

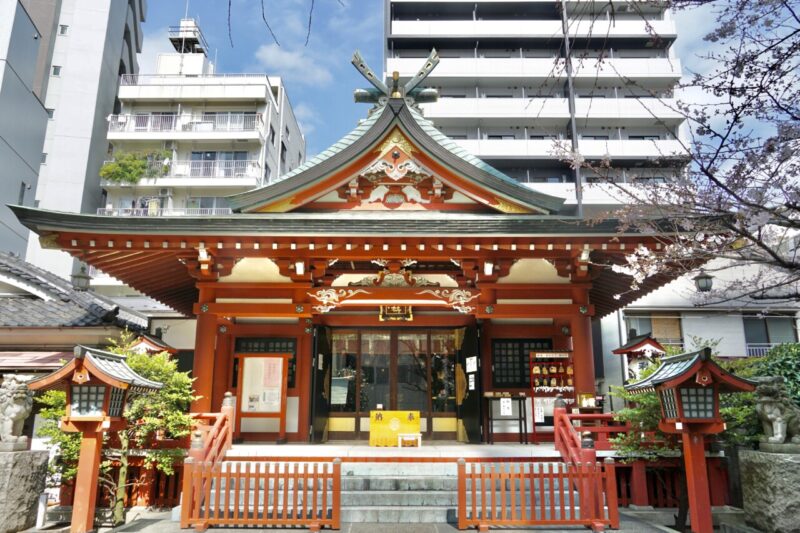

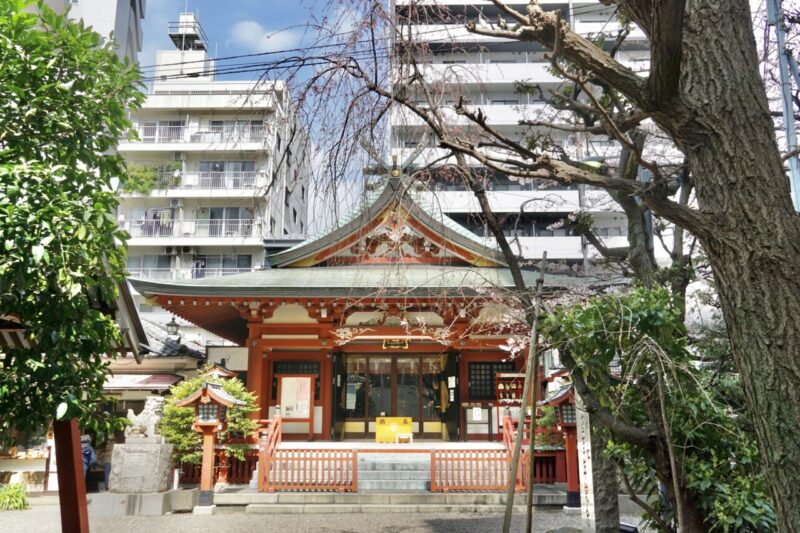

境内は住宅・マンション・雑居ビルに囲まれた一画でこぢんまりとした空間。

境内は住宅・マンション・雑居ビルに囲まれた一画でこぢんまりとした空間。

戦後に再建された朱色の社殿

東西に伸びる参道の真ん中あたりに南向きの社殿。

社殿は昭和四十六年(1971)に造営されたもの。

社殿は昭和四十六年(1971)に造営されたもの。

東京大空襲にて焼失した後、再建されたが昭和四十六年(1971)に改めて社殿を造営。

東京大空襲にて焼失した後、再建されたが昭和四十六年(1971)に改めて社殿を造営。

鉄筋コンクリート造による朱塗りの社殿。

鉄筋コンクリート造による朱塗りの社殿。

東京一円の火災鎮護として創建された当社らしく、火災に強い鉄筋コンクリート造で再建された。

東京一円の火災鎮護として創建された当社らしく、火災に強い鉄筋コンクリート造で再建された。

拝殿横には「なつかし写真」などと記された一画。

昔の社殿や旧跡地の地図など掲示された一画で、当記事にも幾つか引用させてもらっている。

昔の社殿や旧跡地の地図など掲示された一画で、当記事にも幾つか引用させてもらっている。

拝殿前に一対の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

凛々しい表情で拝殿前を護る。

凛々しい表情で拝殿前を護る。

ソメイヨシノや枝垂れ桜など密かな桜の名所

当社の境内は密かに桜の名所としても知られる。

参道の一部などが桜の季節になると桜色の染まる。

参道の一部などが桜の季節になると桜色の染まる。

拝殿前のソメイヨシノ。

拝殿前のソメイヨシノ。

垂れているのは枝垂れ桜。

垂れているのは枝垂れ桜。

美しく咲く参道のソメイヨシノ。

美しく咲く参道のソメイヨシノ。

桜と社殿の共演が美しい。

桜と社殿の共演が美しい。

桜の枝には御朱印にも押されるひさご(瓢箪)の姿も。

桜の枝には御朱印にも押されるひさご(瓢箪)の姿も。

2024年4月に参拝時には桜の花びらがひさご型に。

2024年4月に参拝時には桜の花びらがひさご型に。

毎年11月6日の鎮火祭で行われる特殊神事「火渡式」

当社の例祭は5月18日であるが、毎年11月6日には「鎮火祭」が斎行。

鎮火祭では、夕刻に「火渡式」と呼ばれる「火渡りの神事」が行われる。

誰でも参加可能で、参拝者も火渡りを行う事ができる。

誰でも参加可能で、参拝者も火渡りを行う事ができる。

参拝者は火難守護のお札を受け、無病息災と防火を祈り、裸足で燃える炭火の上を渡る。

火渡り神事を行ったものは、火難・病難・諸災厄除けの御神徳があると云う。

ゲーム/アニメ『シュタインズ・ゲート』の舞台にも

秋葉原の地名由来となった当社は、秋葉原を舞台としたゲーム/アニメ『シュタインズ・ゲート』で登場する神社のモデルにもなっている。

作品内には「柳林神社」という神社が登場。

社殿や狛犬などかなり近い形で再現されているのが特徴的。

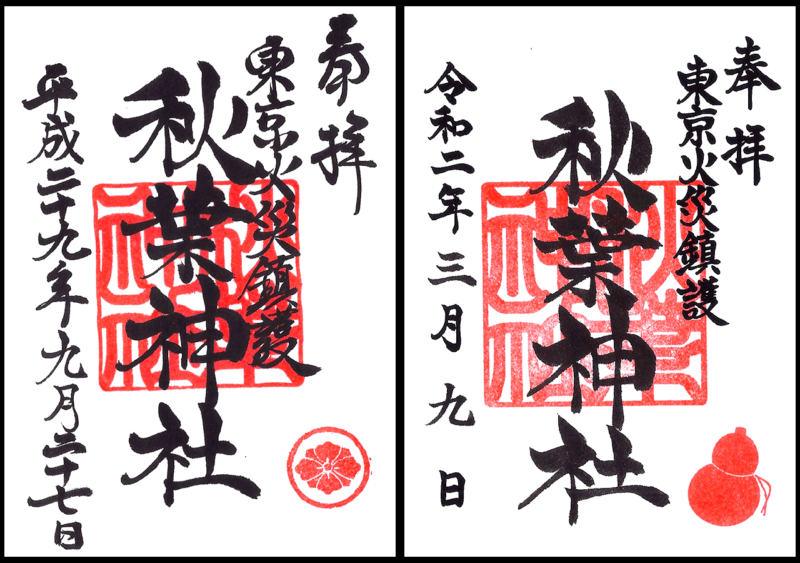

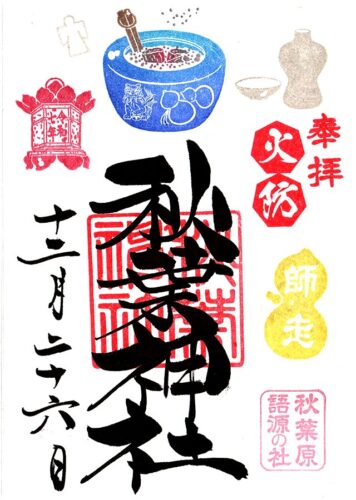

ひさご(瓢箪)の御朱印・限定御朱印もあり

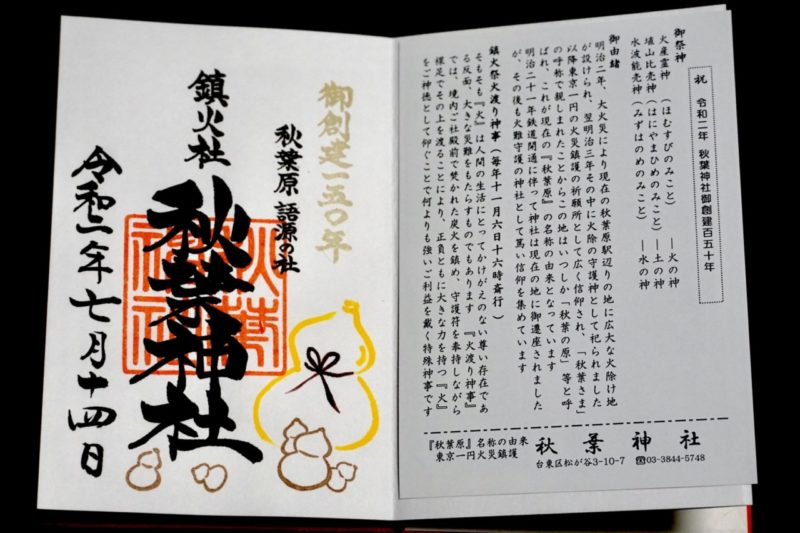

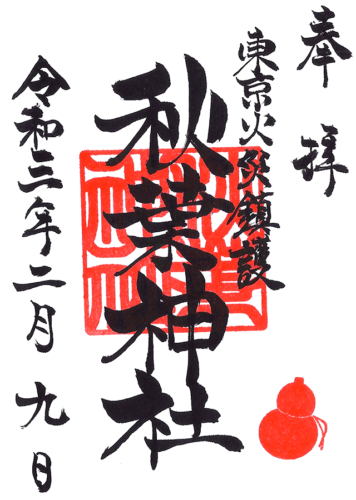

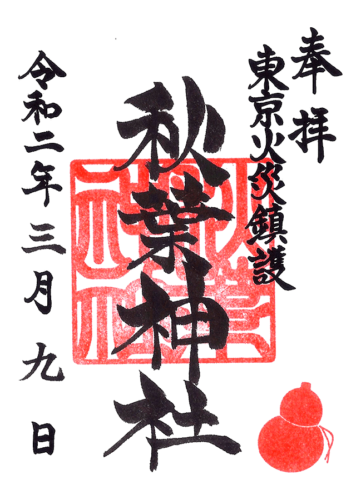

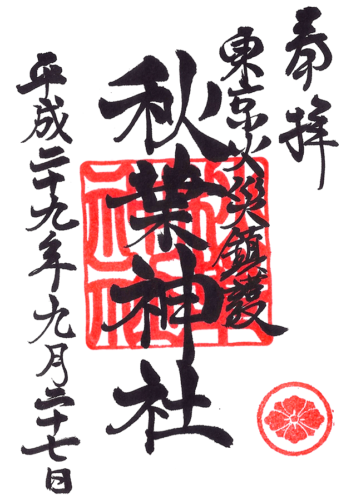

御朱印は「秋葉神社」の印、「東京火災鎮護」の文字。 最新の御朱印は右下にひさご(瓢箪/ひょうたん)の印が押されている。

最新の御朱印は右下にひさご(瓢箪/ひょうたん)の印が押されている。

いわゆる瓢箪(ひょうたん)のこと。

和名では「ひさご」「ふくべ」と呼ばれる。

古くから水を汲むために用いられた他、瓢箪は縁起物としても知られる。

『日本書紀』にも仁徳天皇御代の日本最初の大規模な土木工事である茨田堤の築造の際に、ひさごを川に投げ入れた記述があり、古くから水との関連性の高い植物であった。

また「火避ご」が転じた言葉でもあると云われる事もある。

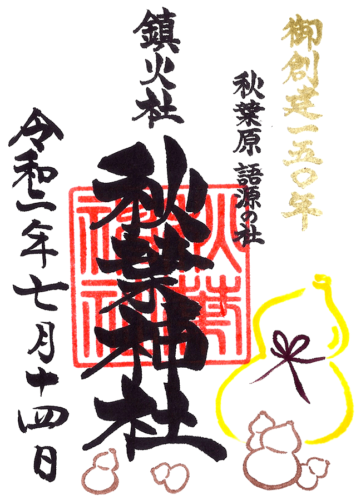

令和二年(2020)は創建百五十年の節目の年であった。

そのため御創建百五十年記念御朱印も授与し、宮司さんがいらっしゃる場合は墨書きの他、黄色いひさごをサラサラと書いて頂けた。

そのため御創建百五十年記念御朱印も授与し、宮司さんがいらっしゃる場合は墨書きの他、黄色いひさごをサラサラと書いて頂けた。

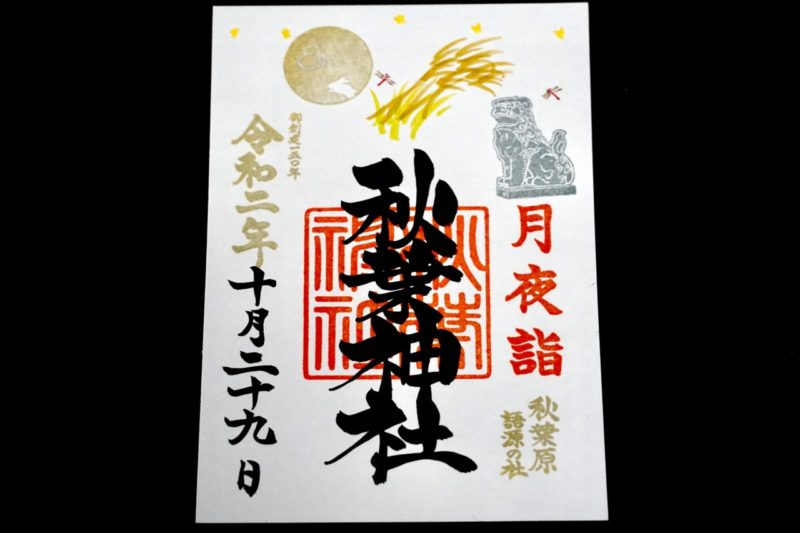

2020年10月28日・29日には十三夜に合わせて月夜詣を実施。

17時から19時の2時間限定で月夜詣の御朱印が授与された。

17時から19時の2時間限定で月夜詣の御朱印が授与された。

秋葉神社と十三夜。(2020年10月29日撮影)

秋葉神社と十三夜。(2020年10月29日撮影)

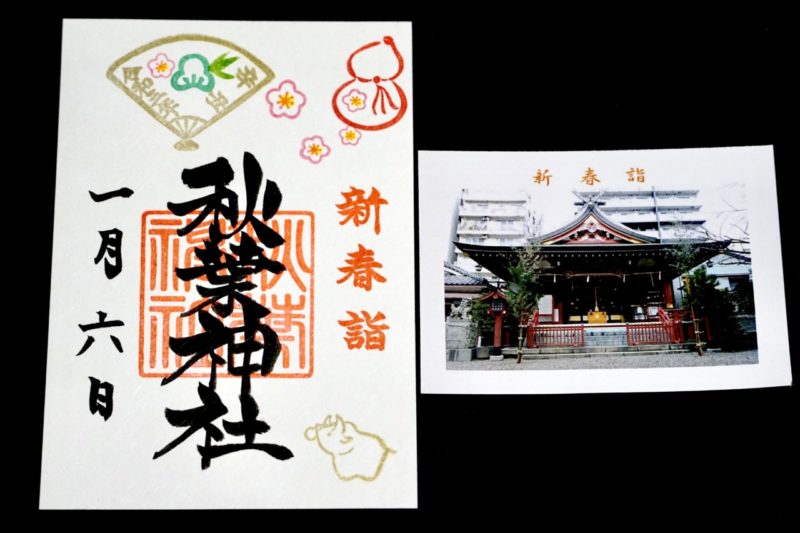

正月にも限定御朱印を用意。

新春詣と称して限定御朱印が授与された。

新春詣と称して限定御朱印が授与された。

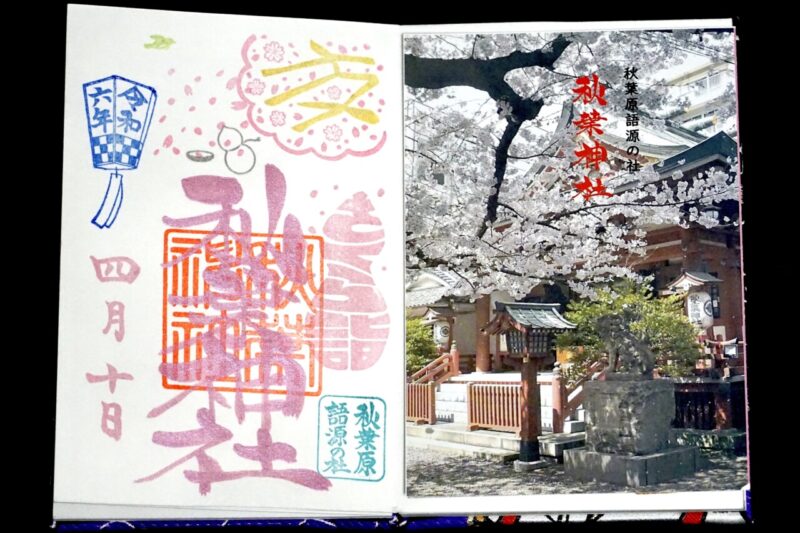

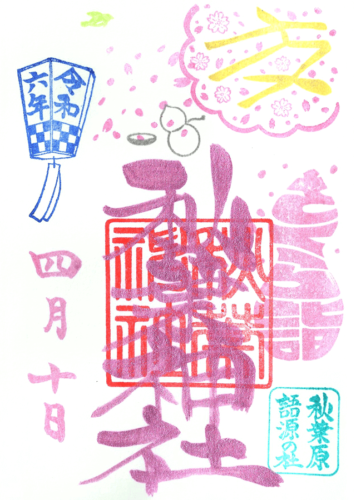

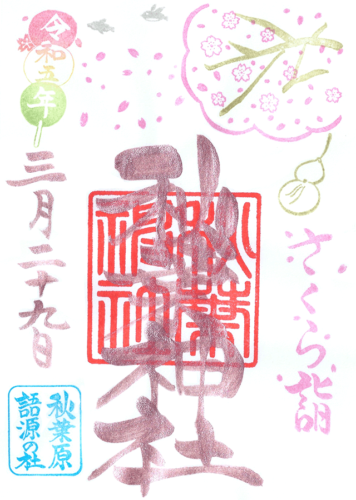

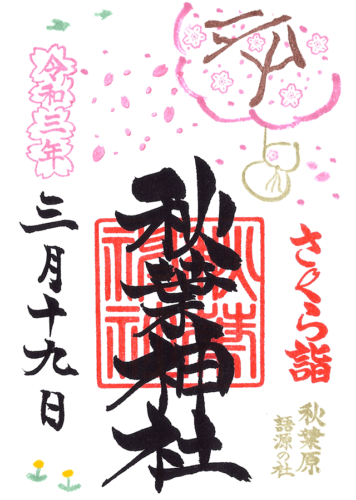

2021年3月19日からはさくら詣御朱印を授与。

帳面にサラサラと書いて下さる可愛らしい御朱印。

帳面にサラサラと書いて下さる可愛らしい御朱印。

桜の枝部分が「収」の文字になっていて、コロナ収束を願ってのデザイン。(2020年は令の文字)

桜の枝部分が「収」の文字になっていて、コロナ収束を願ってのデザイン。(2020年は令の文字)

美しい桜を楽しみながらさくら詣をする事ができた。

美しい桜を楽しみながらさくら詣をする事ができた。

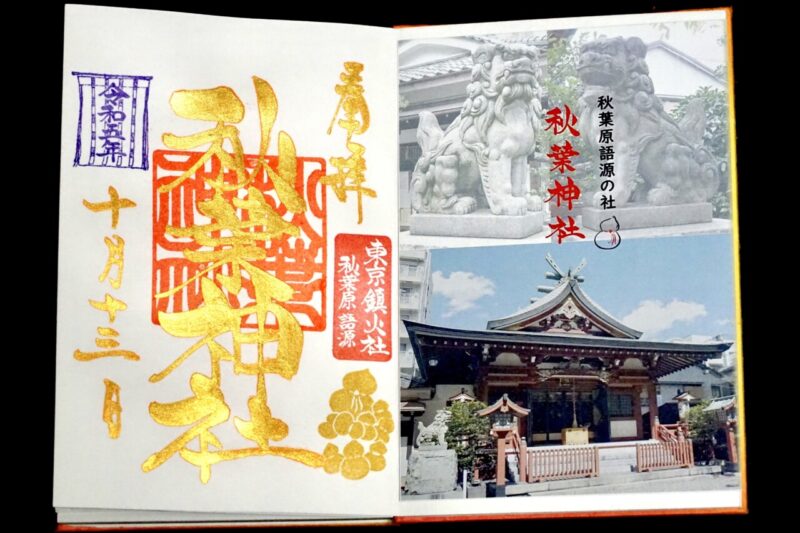

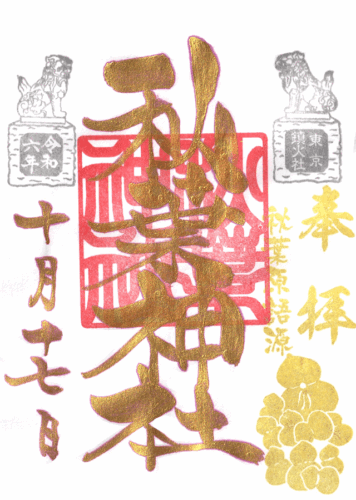

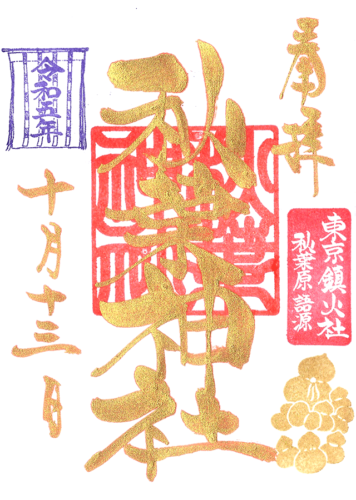

2023年10月に頂いた金文字特別御朱印。

明治三年(1870)10月15日に創建・鎮座祭が行われた10月15日に合わせた金文字仕様。

明治三年(1870)10月15日に創建・鎮座祭が行われた10月15日に合わせた金文字仕様。

2024年4月に頂いたさくら詣御朱印。

キラキラ光る桜色での墨書き。

キラキラ光る桜色での墨書き。

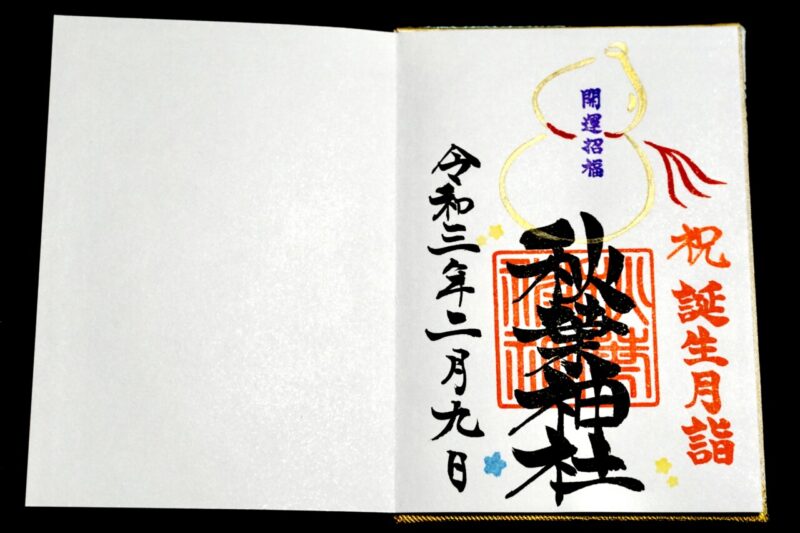

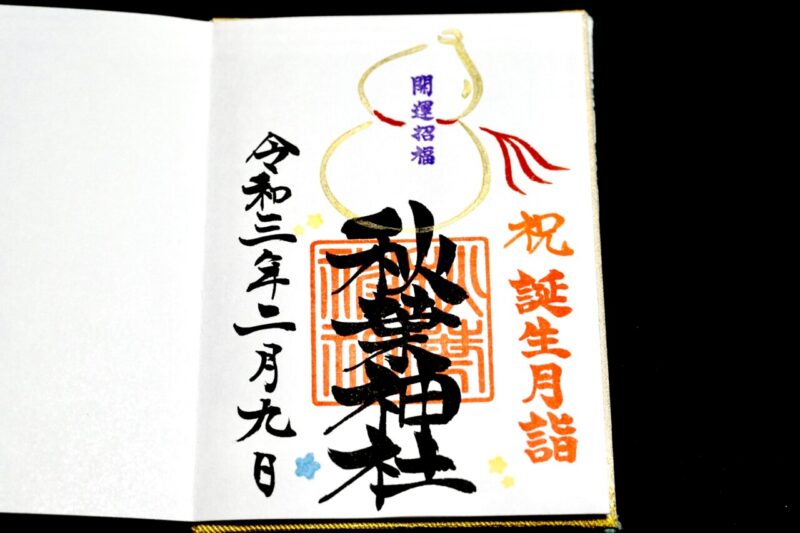

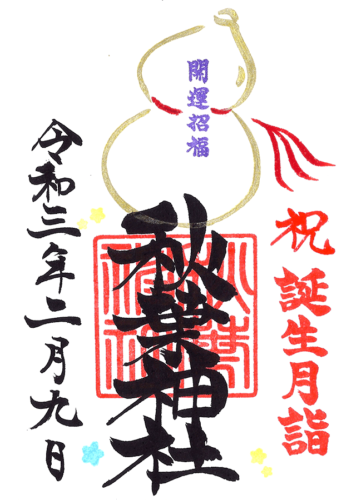

誕生日や誕生月に頂ける特別な誕生月詣御朱印

誕生日や誕生月には特別な御朱印を頂く事ができる。

誕生月詣(誕生日詣)と記された御朱印。

誕生月詣(誕生日詣)と記された御朱印。

サラサラと書いて下さるひさご(瓢箪)の色は自由に指定可能。(筆者は金色でお願いした)

サラサラと書いて下さるひさご(瓢箪)の色は自由に指定可能。(筆者は金色でお願いした)

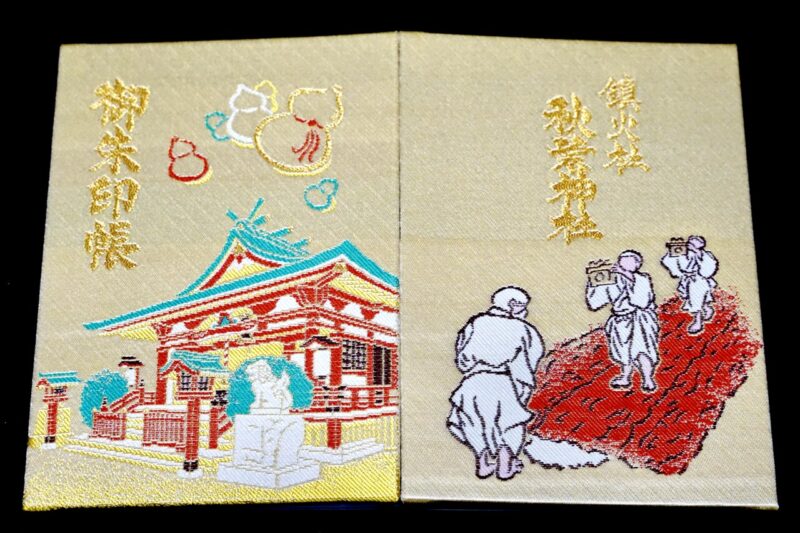

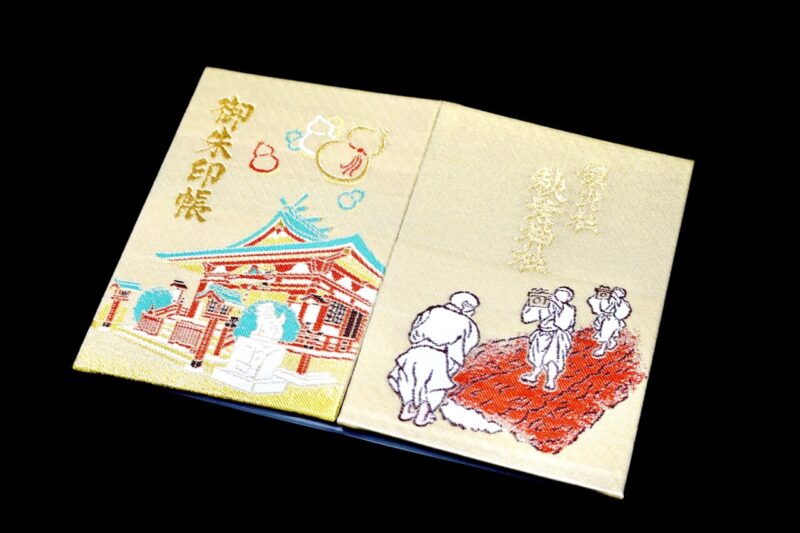

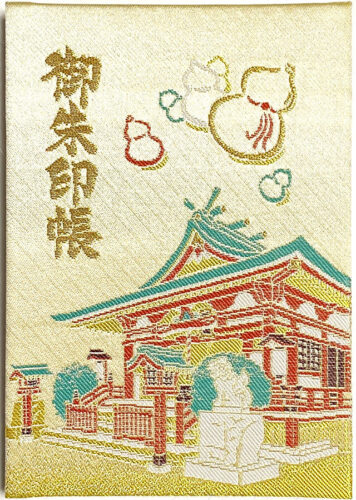

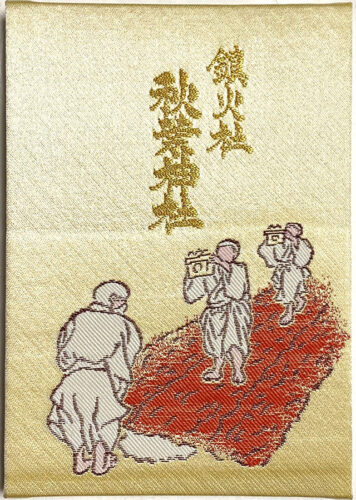

社殿や火渡りの神事がデザインされた御朱印帳

令和二年(2020)の年末よりオリジナル御朱印帳の頒布も開始。

表面には社殿とひさご(瓢箪)をデザイン。

表面には社殿とひさご(瓢箪)をデザイン。

裏面には毎年11月6日に斎行される「鎮火祭」の「火渡式(火渡りの神事)」をデザイン。

裏面には毎年11月6日に斎行される「鎮火祭」の「火渡式(火渡りの神事)」をデザイン。

所感

東京一円の火災鎮護「鎮火神社」として創建した当社。

鎮火三神を勧請した歴史を持つが、当時の庶民には火伏せの神として信仰を集めていたのが「秋葉大権現」であり、当社はそうした庶民の勘違いから自然と「秋葉様」と呼ばれる事となる。

当社が鎮座する火除地が転じて「秋葉原」と呼ばれるようになり、これが現在の秋葉原の地名由来。

当社自体も「秋葉神社」に改称しており、勘違いが生んだ何とも面白い現象と云えるだろう。

秋葉原駅が開業するため現在地に遷座し、現在は秋葉原からはやや離れてしまっているが、秋葉原と縁の深い神社であり、秋葉原を舞台としたアニメに登場する神社のモデルに使われる事もある。

現在はこぢんまりとした境内となっているが、今も綺麗に整備されている事が喜ばしく、崇敬者の思いが伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円・500円

社務所にて。

※さくら詣や夏詣など季節や祭事に応じた限定御朱印あり。(詳細はホトカミ内のお知らせ一覧にて)

※誕生日や誕生月にお願いすれば誕生月詣の御朱印も頂ける。(ひさごの色を自由に指定して書いて頂ける)

- 2025年12月

- 2024年金文字特別

- 2024年さくら詣

- 2023年金文字特別

- 2023年さくら詣

- 2021年さくら詣

- 誕生月詣

- 通常

- 新春詣

- 月夜詣

- 御創建百五十年記念

- 通常

- 通常

御朱印帳

初穂料:1,800円(御朱印代込)

社務所にて。

令和二年(2020)の年末より頒布を開始したオリジナルの御朱印帳。

表面には社殿やひさご(瓢箪)をデザイン。

裏面には鎮火祭で行われる火渡りの神事をデザイン。

筆者が頂いた生成色の他、赤色も用意されている。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

結昆布

初穂料:─

社務所にて。

※2021年2月に御朱印と御朱印帳を頂いた際に下さった酢昆布。

参拝情報

参拝日:2025/12/26(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/10/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/29(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/03/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/02/09(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/01/06(御朱印拝受)

参拝日:2020/10/29(御朱印拝受)

参拝日:2020/07/14(御朱印拝受)

参拝日:2020/03/09(御朱印拝受)

参拝日:2017/09/27(御朱印拝受)

コメント