目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧巣鴨村の総鎮守・天祖神社

東京都豊島区南大塚に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧巣鴨村の総鎮守とされた。

旧巣鴨村は現在の豊島区のほぼ半分(巣鴨・西巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋一部・上池袋一部)にあたる。

古くは「神明社」「神明宮」と称され、明治に「天祖神社」へ改称後も、当時は北大塚・南大塚が巣鴨の一部であったため「巣鴨天祖神社」と称される事も多かった。

江戸時代までは十羅刹女も祀っていたため「十羅刹社」とも称される事が多く崇敬を集めた。

境内には巣鴨富士神社・夫婦銀杏・子育て狛犬などがあり、地域の方から親しまれている。

神社情報

大塚天祖神社(おおつかてんそじんじゃ)

御祭神:天照大御神

社格等:村社

例大祭:9月17日

所在地:東京都豊島区南大塚3-49-1

最寄駅:大塚駅・大塚駅前停留所・新大塚駅

公式サイト:https://tensojinja.or.jp/

御由緒

天祖神社は、昔の巣鴨村(今の豊島区のほぼ半分、巣鴨・西巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋2-5丁目・上池袋1丁目)の鎮守さまで、鎌倉時代末の元亨年間(1321-1324)に領主の豊島氏が伊勢の皇大神宮の神さまをお迎えしておまつりしたのが最初だと言われております。明治6年に天祖神社と名前が変わるまでは、神明社・神明宮と呼ばれていて、江戸時代には十羅刹女堂も境内に祀られていました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

鎌倉時代に豊島氏によって創建・巣鴨村の総鎮守

社伝によると、元亨年間(1321年-1324年)に創建とある。

領主であった豊島景村が、巣鴨村の鎮守として「伊勢神宮」の御分霊を祀ったと云う。

鎌倉時代末期から南北朝時代の武将。

石神井城(現・練馬区石神井台)の城主。

南北朝時代は、新田義貞・義興に味方して南朝に忠勤。

豊島郡の他に足立郡・新座郡・多摩郡・児玉郡に所領を有し「豊島氏中興の祖」とされる。

当地を含む広い地域がかつて巣鴨村であった。

現在の豊島区の東半分は旧巣鴨村であったと云える。

現在の住所で云うと巣鴨・西巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋2-5・上池袋1付近が旧巣鴨村にあたる。

そうした広い範囲の巣鴨村総鎮守として「神明社」「神明宮」などと称され崇敬を集めたと云う。

江戸時代に流行した鬼子母神信仰・十羅刹女を祀る

江戸時代に入ると、鬼子母神信仰が流行。

仏法を守護するとされる夜叉。

仏教、ヒンドゥー教、日本国内において、子供や安産の守り神として信仰を集めた。

鬼子母神は500人の子の母とされるが、子育てにおいて栄養をつけるため、人間の子を捕えて食べていた事から、多くの人間から恐れられていた夜叉(鬼)であった。

これを見かねた釈迦は、彼女が溺愛していた末子を鉢に隠したところ、彼女は半狂乱となって世界中を探し回ったが発見できず、助けを求めて釈迦に縋った。

そこで釈迦は「多くの子を持ちながら1人失っただけでそれだけ嘆き悲しんでいる。ならば、子を失う親の苦しみはいかほどであろうか。」と諭し、鬼子母神が教えを請うと「戒を受け人々を脅かすのを辞めよ、さすればすぐに末子に会えるだろう」と教えた。

彼女が承諾すると、釈迦は隠していた子を戻した。

鬼子母神信仰の流行を受け、当社にも十羅刹女が祀られる。

その事から「十羅刹社」とも称され浸透していった。

仏教の天部(天界に住む者の総称)における10人の女性の鬼神。

鬼子母神と共に法華経の仏法を守護する鬼神として信仰を集めた。

当時は神仏習合の中、別当寺「福蔵寺」の境内で共に崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社(十羅刹社)

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(巣鴨村)

福蔵寺

同宗同村東覺寺門徒瑠璃山薬王院と號す。本尊薬師。

十羅刹社

鬼子母神を合祀す。村内の鎮守とせり。

弁財天社。稲荷社二。

巣鴨村の「福蔵寺」の項目に付随して記されているのが当社。

「福蔵寺」の境内に当社もあり神仏習合の中で信仰を集めた。

当時は「十羅刹社」とあり、十羅刹女と鬼子母神を祀る神社であった事が分かる。

「村内の鎮守とせり」とあるように、巣鴨村の鎮守であった。

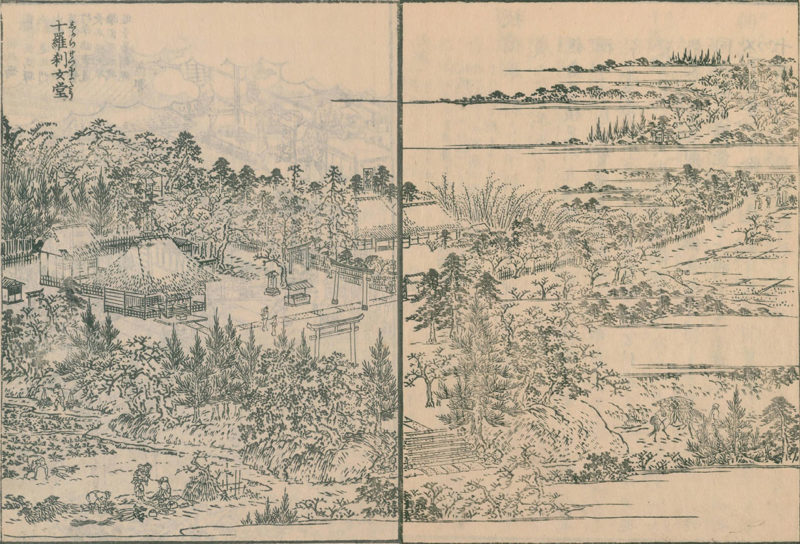

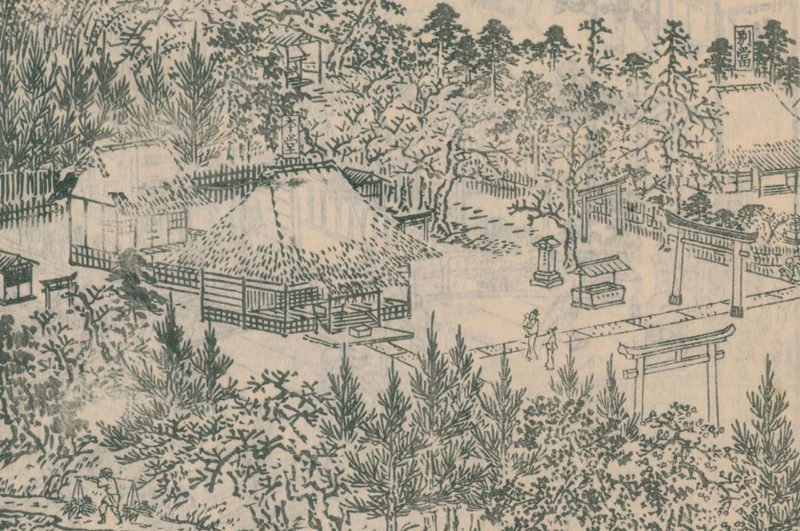

江戸名所図会に十羅刹女堂として描かれた当社

「十羅刹女堂」として描かれた当社。

やはり「神明宮」としてではなく、十羅刹女を祀るお堂として描かれている。

中央に見えるのが別当寺「福蔵寺」で、左手が当社。

かなり趣のある景勝地であった事が窺える。

鳥居が幾つも設けられ、茅葺屋根の立派な社殿(お堂)を有しているのが分かる。

神仏習合の中、神社でもあり寺院でもある、そうした様相がよく伝わる。

このように江戸時代の当社は、創建当時の伊勢信仰である「神明宮」としては忘れ去られ、十羅刹女と鬼子母神を祀る神社(寺院)として崇敬を集め、巣鴨村の総鎮守とされた。

神仏分離で天祖神社へ改称・戦後の再建と社地縮小

明治になり神仏分離。

「福蔵寺」と分離、十羅刹女は「福蔵寺」に遷し、当社は「神明宮」とされた。

明治六年(1873)、村社に列した。

社号も「天祖神社」に改称。

社号も「天祖神社」に改称。

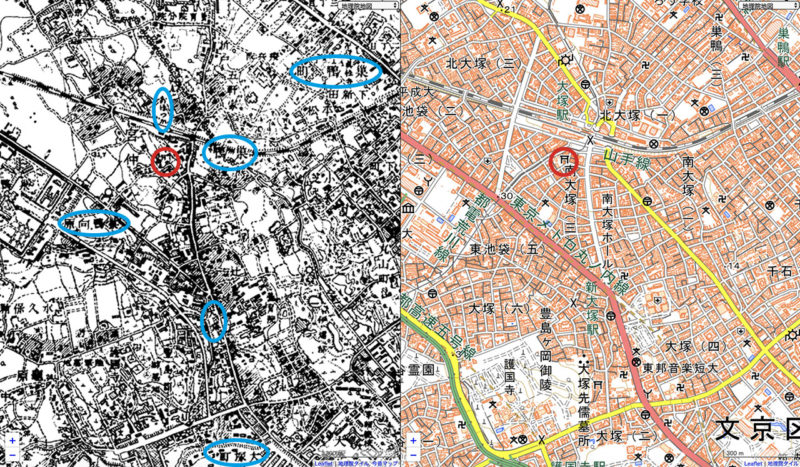

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社周辺に「巣鴨」の地名が残っている。

当地周辺も巣鴨と呼ばれた一画であり、当社は「巣鴨天祖神社」などと称された。

現在は大塚と云うと大塚駅周辺、当社の周辺を指すが、当時は当社より南側を指した。

明治の古地図にも南側に大塚、大塚町といった地名を見る事ができる。

現在の文京区大塚エリアにあたり、ここが本来は大塚と呼ばれたエリアであった。

昭和八年(1933)、天明年間(1781年-1789年)の社殿を改築。

壮麗を極めた社殿であったと云う。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が焼失。

昭和二十五年(1950)、拝殿が再建。

昭和四十一年(1966)、本殿を再建、拝殿幣殿も改修。

これが現在の社殿として現存。(2023年4月現在は改修工事中)

これが現在の社殿として現存。(2023年4月現在は改修工事中)

昭和四十五年(1970)、住居表示によって大塚駅周辺は北大塚・南大塚となる。

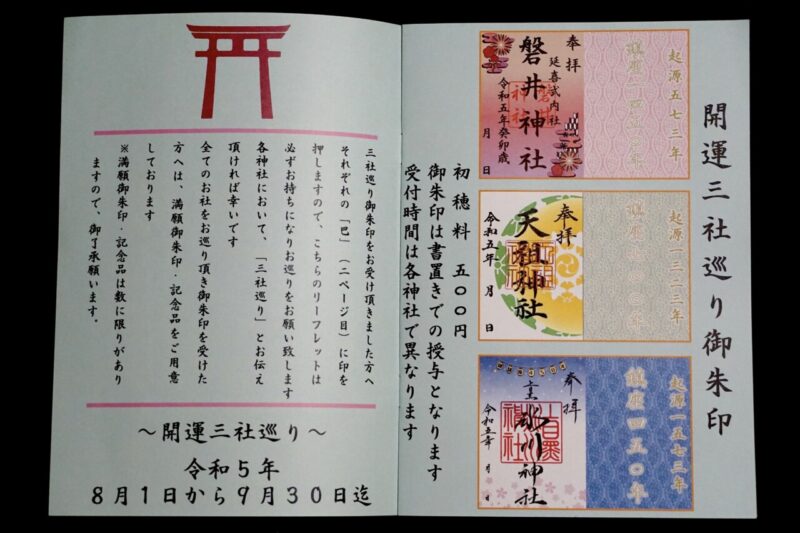

令和五年(2023)、御鎮座700年を記念して境内に富士塚や富士神社を建立。

更に社殿の改修工事を開始。

更に社殿の改修工事を開始。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

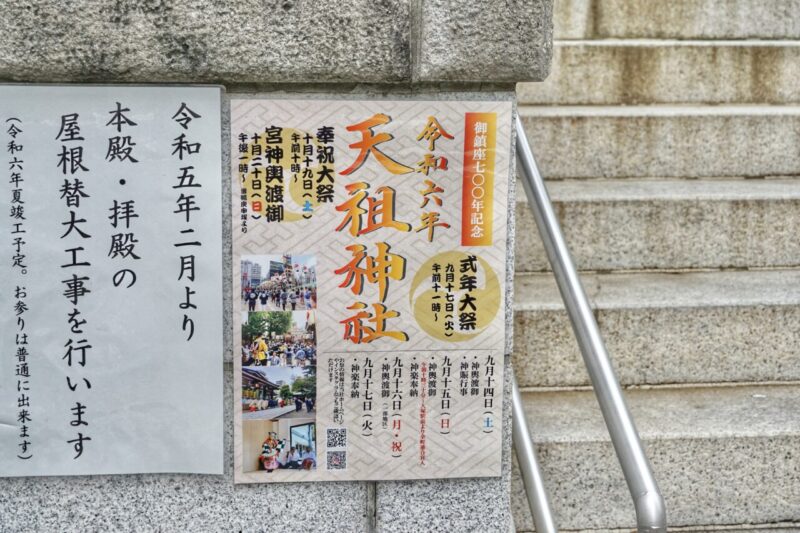

令和六年(2024)の例大祭は御鎮座700年記念の式年大祭、奉祝大祭を予定している。

令和六年(2024)の例大祭は御鎮座700年記念の式年大祭、奉祝大祭を予定している。

境内案内

大塚駅前に鎮座する天祖神社

最寄駅である大塚駅のほぼ駅前と云う好立地に鎮座。

大塚駅南口商店街の途中が神社の入り口。

大塚駅南口商店街の途中が神社の入り口。

発展する大塚駅すぐ近く、商店街のある立地とあって人通りも多く参拝者も後をたたない。

発展する大塚駅すぐ近く、商店街のある立地とあって人通りも多く参拝者も後をたたない。

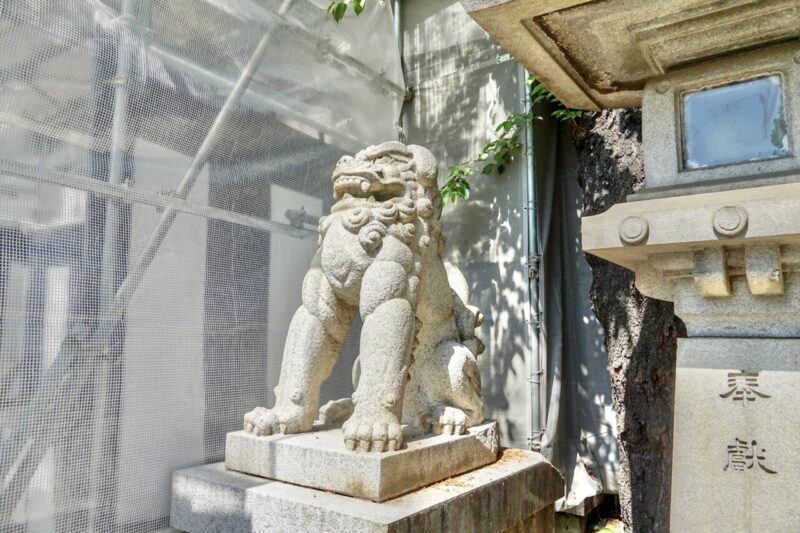

幕末に奉納された子育て狛犬

鳥居を潜ってすぐに一対の狛犬。

鳥居に隠れる形で少し分かりにくいが、阿形の狛犬は子持ちで授乳している姿。

鳥居に隠れる形で少し分かりにくいが、阿形の狛犬は子持ちで授乳している姿。

そのため「子育て狛犬」として信仰を集めている。

そのため「子育て狛犬」として信仰を集めている。

吽形は玉持ち、いずれも嘉永五年(1852)に奉納された狛犬。

吽形は玉持ち、いずれも嘉永五年(1852)に奉納された狛犬。

参道の右手に手水舎。

手水舎の吐水口が可愛らしい。

手水舎の吐水口が可愛らしい。

狛犬の口から水が出る仕組み。

狛犬の口から水が出る仕組み。

拝殿前にも一対の狛犬。

昭和十年(1935)奉納の狛犬。

昭和十年(1935)奉納の狛犬。

招魂社系の狛犬でずんぐりとした体躯。

招魂社系の狛犬でずんぐりとした体躯。

戦後に再建された社殿

参道の正面に社殿。

昭和二十五年(1950)に再建された拝殿。

昭和二十五年(1950)に再建された拝殿。

令和五年(2023)に御鎮座700年を迎えるにあたり屋根など大規模な改修工事を開始。

令和五年(2023)に御鎮座700年を迎えるにあたり屋根など大規模な改修工事を開始。

2024年9月頃に竣工となった。

2024年9月頃に竣工となった。

昭和四十一年(1966)に再建された本殿も真新しい姿に。

昭和四十一年(1966)に再建された本殿も真新しい姿に。

2019年撮影時の社殿の様子を記録として残す。

昭和八年(1933)に改築された旧社殿は壮麗を極めたと云うが東京大空襲で焼失。

昭和八年(1933)に改築された旧社殿は壮麗を極めたと云うが東京大空襲で焼失。 昭和二十五年(1950)に拝殿が再建。

昭和二十五年(1950)に拝殿が再建。 木造の拝殿となっていて年季を感じさせる。

木造の拝殿となっていて年季を感じさせる。社殿右手裏に祀られた境内社・狼の狛犬も

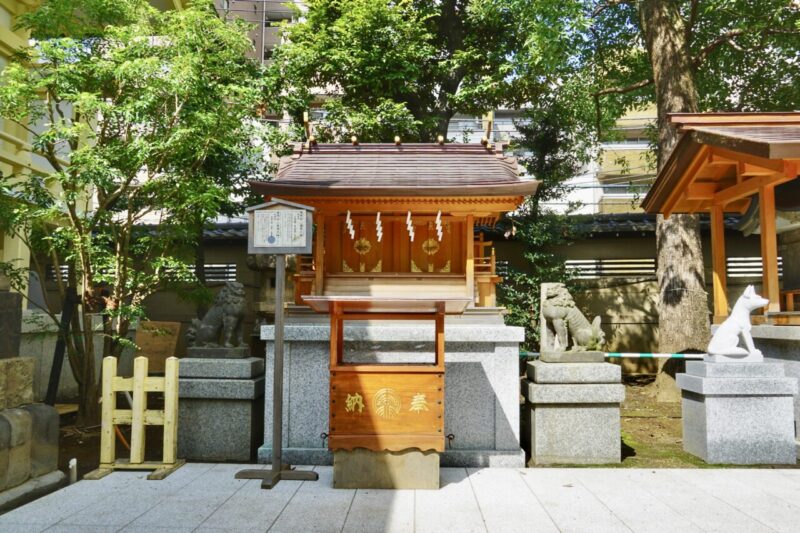

社殿の右手裏に境内社。

この一画も令和五年(2023)の御鎮座700年に合わせて再整備が行われた一画。

この一画も令和五年(2023)の御鎮座700年に合わせて再整備が行われた一画。

右に稲荷社と金明社の合殿。

右に稲荷社と金明社の合殿。

手前に一対の小さな狛犬。

手前に一対の小さな狛犬。

昭和十六年(1941)奉納でサイズはこぶりながらユニークな造形。

昭和十六年(1941)奉納でサイズはこぶりながらユニークな造形。

右に三峯社・榛名社の合殿。

境内整備に合わせて新たに狛犬を設置。

境内整備に合わせて新たに狛犬を設置。

造形からして狼の狛犬。

造形からして狼の狛犬。

三峯信仰の神使は日本狼とされている事で新たに奉納されたものだろう。

三峯信仰の神使は日本狼とされている事で新たに奉納されたものだろう。

近くにユニークな造形の狛犬も。

奉納年代不詳ながら造形が個性的。

奉納年代不詳ながら造形が個性的。

以前は社殿左手裏に置かれていたものだが境内整備の際に右手裏に遷された。

以前は社殿左手裏に置かれていたものだが境内整備の際に右手裏に遷された。

社殿左手裏には富士塚・富士神社を建立

社殿の左手裏にも境内社。

熊野社・菅原社・厳島社の合殿。

熊野社・菅原社・厳島社の合殿。

こちらも御鎮座700年記念の境内整備で社殿が新しくなっている。

こちらも御鎮座700年記念の境内整備で社殿が新しくなっている。

その奥に富士神社(巣鴨富士神社)。

社殿の手前にちょっとした富士塚を築山。

社殿の手前にちょっとした富士塚を築山。

江戸時代の頃より巣鴨でも富士講が盛んで、その伝統を踏まえて富士塚を築き令和五年(2023)2月に竣工。

江戸時代の頃より巣鴨でも富士講が盛んで、その伝統を踏まえて富士塚を築き令和五年(2023)2月に竣工。

社殿は富士山の方向に向かって建立。

社殿は富士山の方向に向かって建立。

中々に細かい彫刻が施された立派な社殿となっている。

中々に細かい彫刻が施された立派な社殿となっている。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

富士講(ふじこう)

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

夫婦和合のシンボル・夫婦銀杏

境内の右手に夫婦銀杏と呼ばれる2本の御神木。

雄木と雌木と対となって存在。

雄木と雌木と対となって存在。

夫婦銀杏として親しまれている。

夫婦銀杏として親しまれている。

推定樹齢は約600年。

推定樹齢は約600年。

夫婦和合のシンボルとして信仰を集めている。

夫婦和合のシンボルとして信仰を集めている。

昭和二十年(1945)の東京大空襲で社殿が焼失した当社。

御神木の夫婦銀杏も被災し、一時は枯死を危ぶまれる程、樹勢が衰えてしまったと云う。

その後、高さを約半分にするなど保全に努め、現在は再び枝葉を広げ復活。

限定御朱印もあり・都電神社めぐりの一社

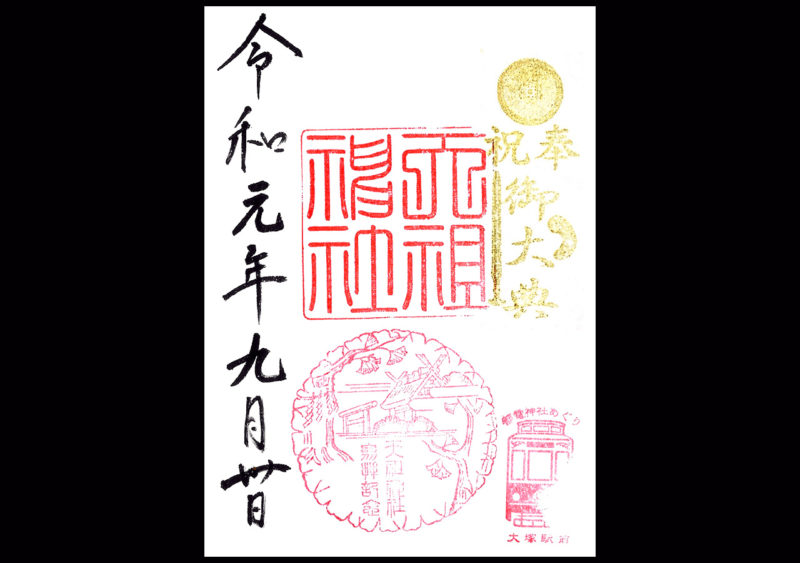

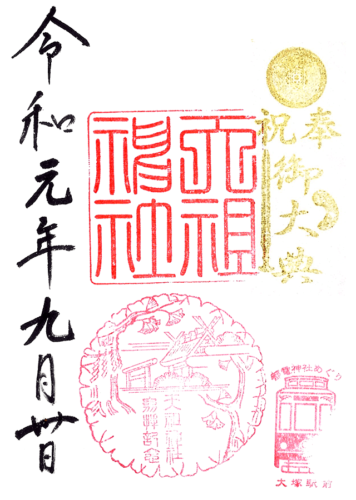

御朱印は「天祖神社」、下には社殿と夫婦銀杏「天祖神社参拝記念」の印。

2019年に頂いた御朱印。

2019年に頂いた御朱印。

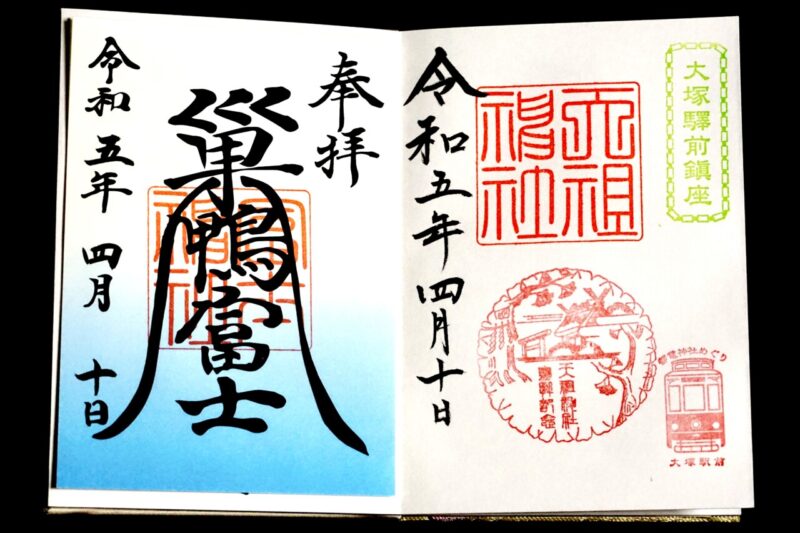

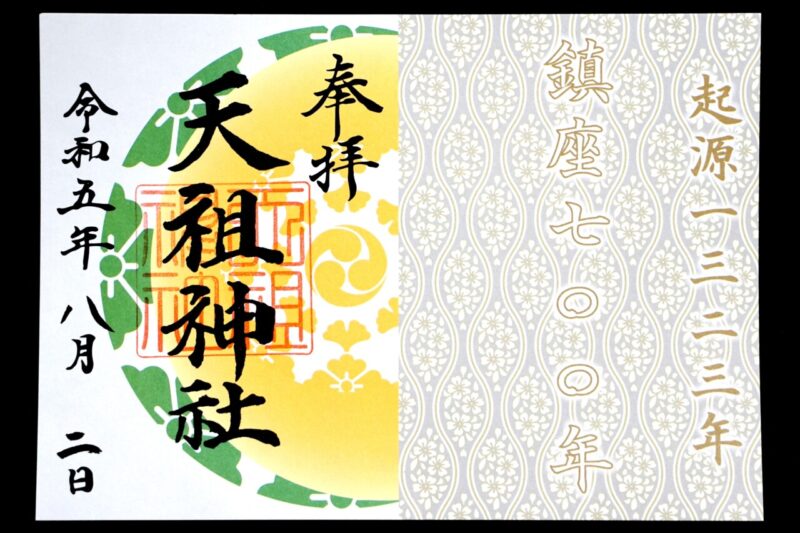

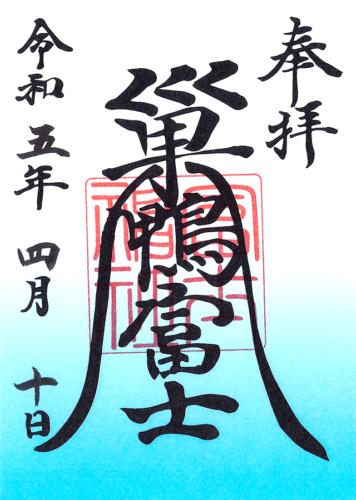

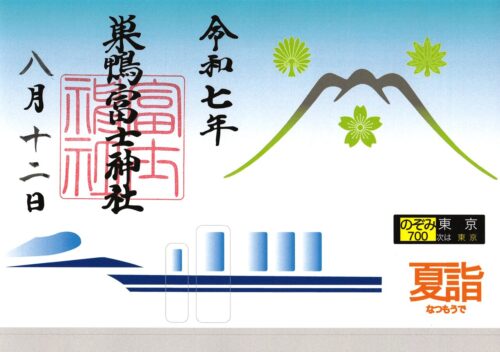

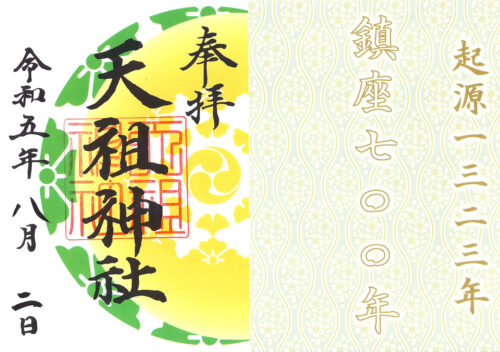

こちらは2023年に頂いた御朱印で2023年2月からは境内社・巣鴨富士神社の御朱印(書き置きのみ)も頂けるように。

こちらは2023年に頂いた御朱印で2023年2月からは境内社・巣鴨富士神社の御朱印(書き置きのみ)も頂けるように。

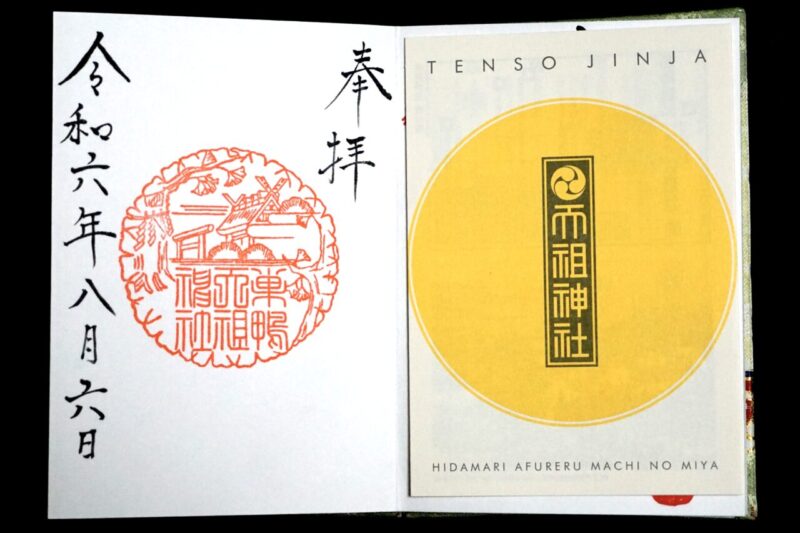

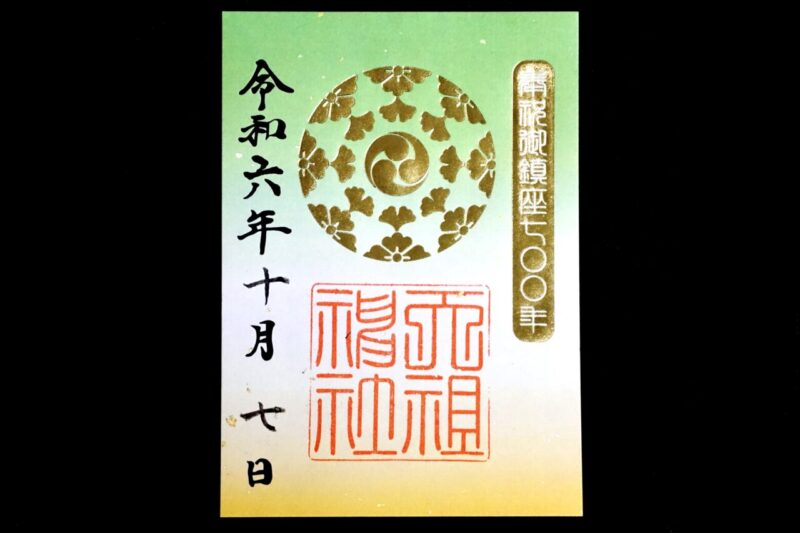

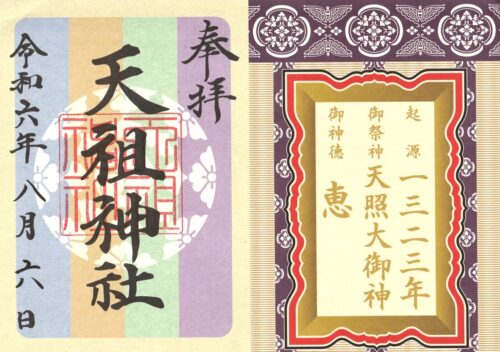

2024年に頂いた御朱印は朱印部分に社殿がデザインされ「巣鴨天祖神社」の印に変更となっていた。

2024年に頂いた御朱印は朱印部分に社殿がデザインされ「巣鴨天祖神社」の印に変更となっていた。

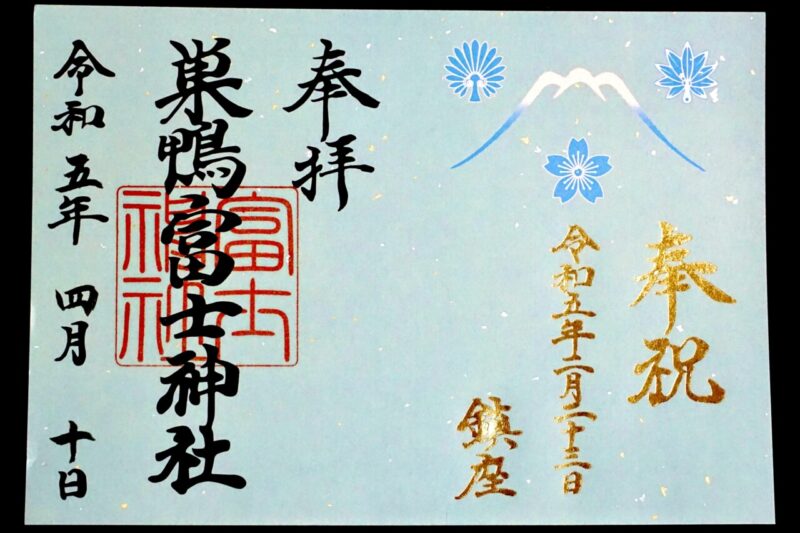

祭事などに応じた限定御朱印も授与。

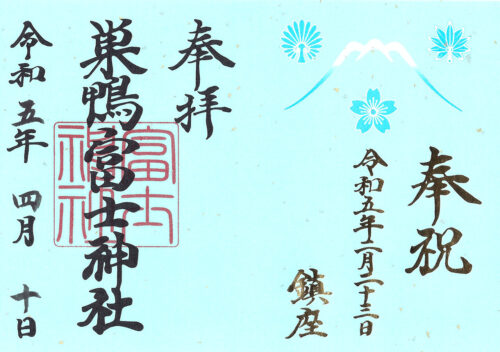

こちらは2023年2月23日に境内に鎮座した巣鴨富士神社を記念した限定御朱印。

こちらは2023年2月23日に境内に鎮座した巣鴨富士神社を記念した限定御朱印。

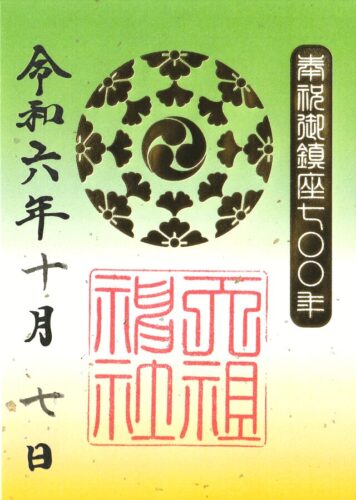

こちらは2024年9月14日-10月31日まで授与の奉祝御鎮座700年御朱印。

こちらは2024年9月14日-10月31日まで授与の奉祝御鎮座700年御朱印。

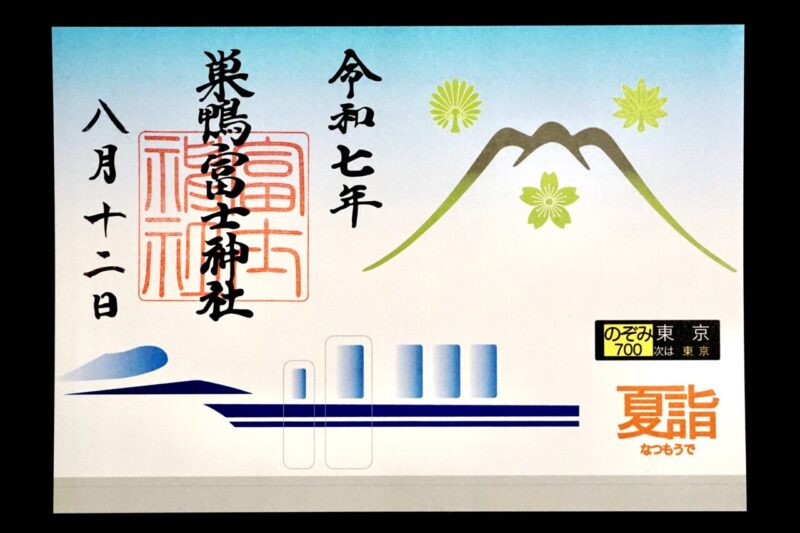

こちらはJR東海夏詣スタンプラリーとのコラボの巣鴨富士神社御朱印で新幹線をデザイン。

こちらはJR東海夏詣スタンプラリーとのコラボの巣鴨富士神社御朱印で新幹線をデザイン。

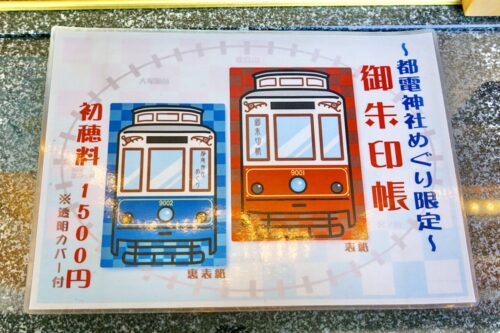

都電に乗って神社巡りができる施策で当初は3社が参加。

令和元年秋より「尾久八幡神社」が加わり現在では4社が参加している。

「尾久八幡神社」(荒川区西尾久)(宮ノ前停留場)

「七社神社」(北区西ヶ原)(飛鳥山停留場)

「大塚天祖神社」(豊島区南大塚)(大塚駅前停留場)

「雑司が谷大鳥神社」(豊島区雑司が谷)(都電雑司ヶ谷停留場)

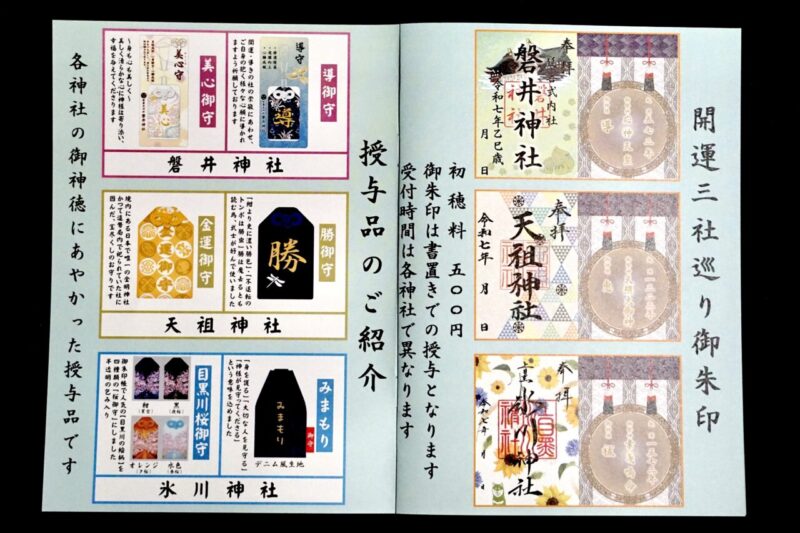

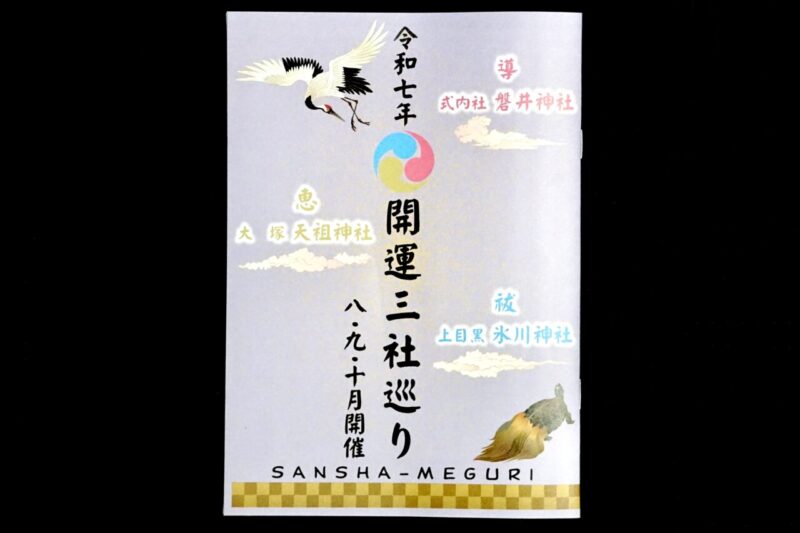

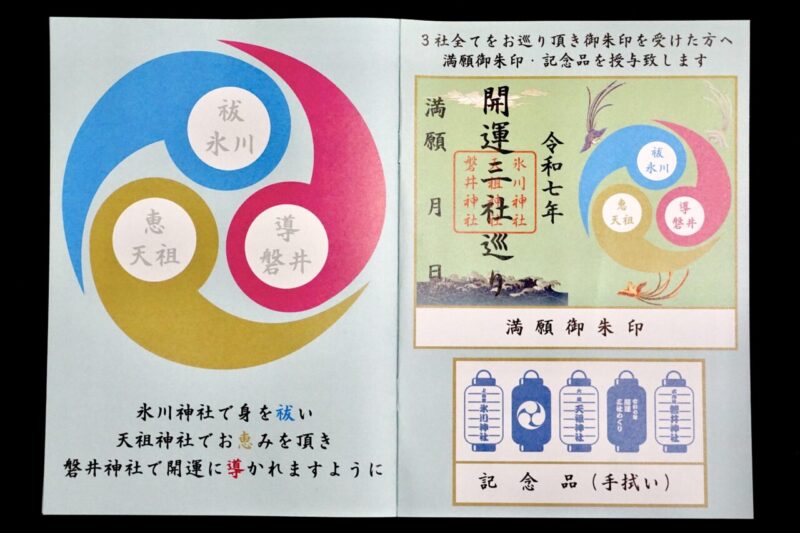

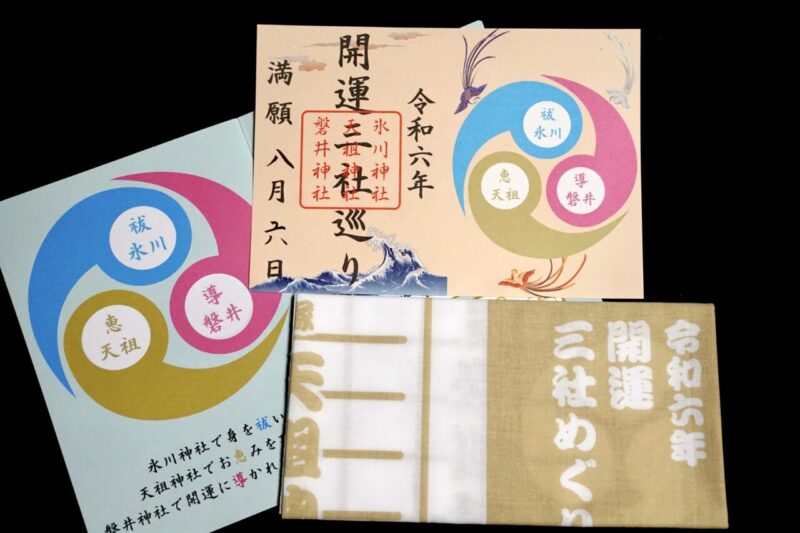

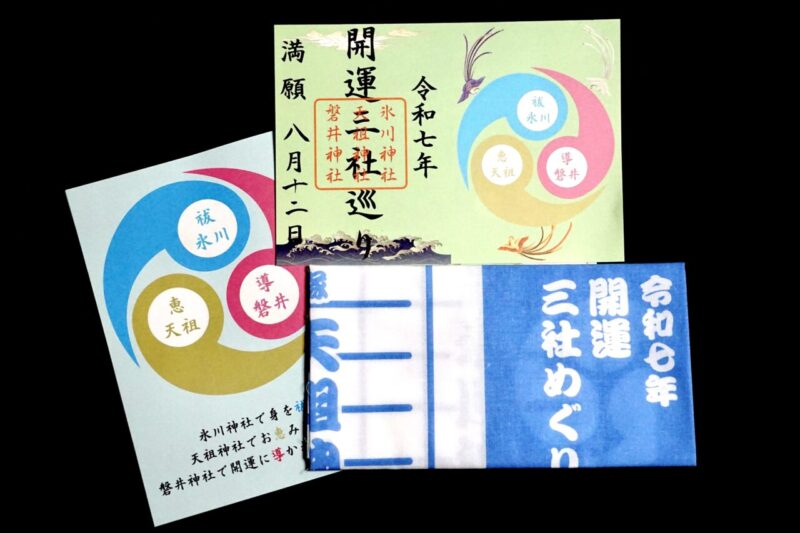

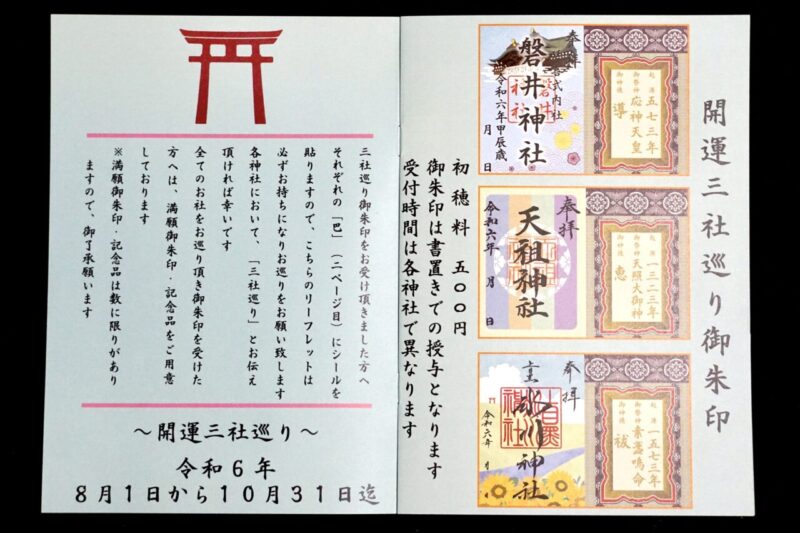

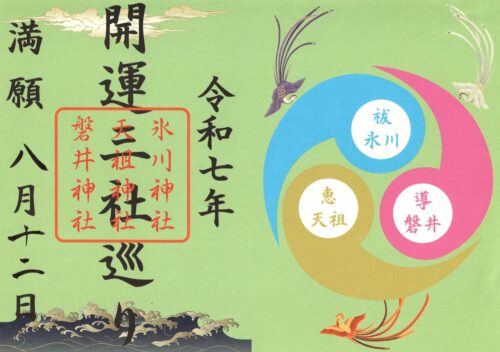

8月-10月開催!都内三社を巡る「開運三社巡り」

2023年8月1日-10月31日にかけて「開運三社巡り」を開催。

2024年・2025年も同期間で開催。

■開催期間:2025年8月1日-10月31日(11月3日まで延長)

■開催期間:2025年8月1日-10月31日(11月3日まで延長)・磐井神社(大田区大森北)

・大塚天祖神社(豊島区南大塚)

・上目黒氷川神社(目黒区大橋)

各社専用の限定御朱印を用意。

頒布のリーフレットを持参の上で限定御朱印を頂く。

満願成就で記念品の手拭いと満願御朱印を頂ける。

https://jinjamemo.com/archives/ootukatensojinja.html

各社見開きの専用御朱印を用意。

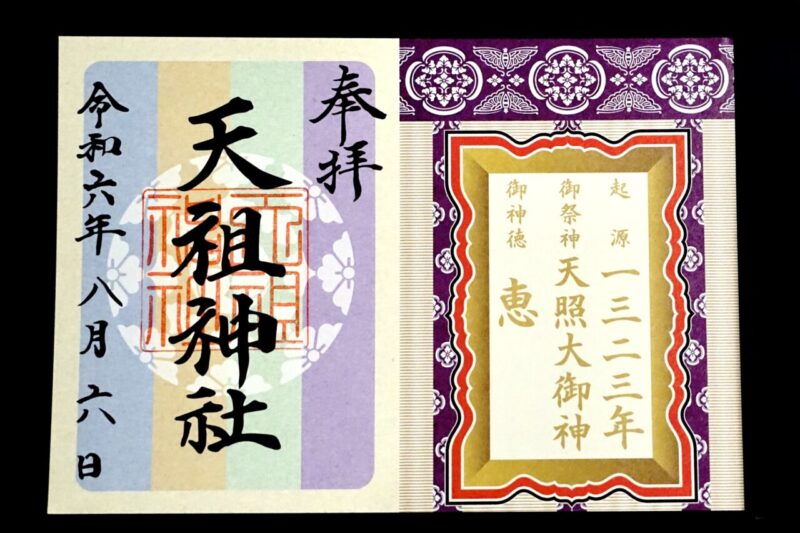

こちらは2024年の当社専用御朱印。

こちらは2024年の当社専用御朱印。

頒布のリーフレットを持参の上巡る形。

頒布のリーフレットを持参の上巡る形。

参拝するとシールを貼って下さる(もしくは自分で貼る)ので三社巡ると満願と云う流れ。

参拝するとシールを貼って下さる(もしくは自分で貼る)ので三社巡ると満願と云う流れ。

こちらは2024年の御朱印。

こちらは2023年の御朱印。

こちらは2023年の御朱印。

2023年は御鎮座700年の記念年であった。

2023年は御鎮座700年の記念年であった。

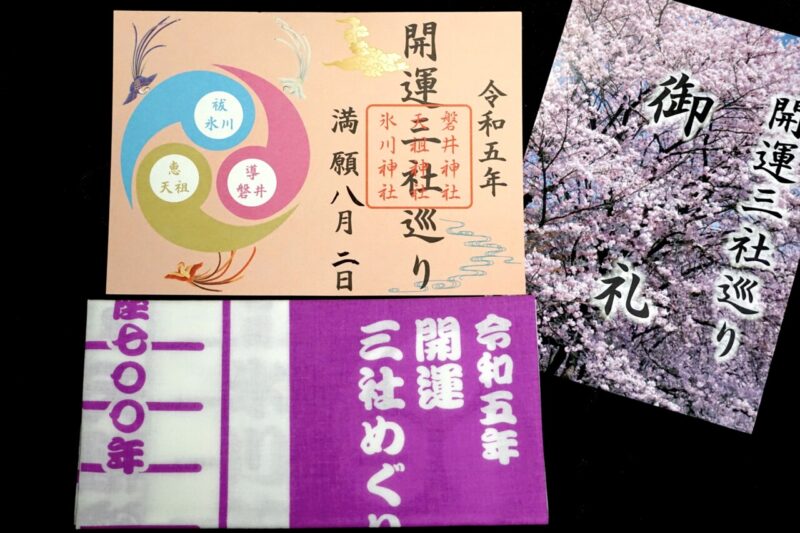

2023年は8月2日に満願を達成。

満願達成で頂いた満願御朱印と限定の手拭い。

満願達成で頂いた満願御朱印と限定の手拭い。 こちらは2024年8月6日に満願して頂いた御朱印と手拭い。

こちらは2024年8月6日に満願して頂いた御朱印と手拭い。 2025年8月12日に満願して頂いた御朱印と手拭い。

2025年8月12日に満願して頂いた御朱印と手拭い。所感

巣鴨村の総鎮守として崇敬を集めた当社。

現在の豊島区の約半分がかつての巣鴨村であり、当社はそうした地域の鎮守とされた。

江戸時代には鬼子母神信仰の流行によって、十羅刹女と鬼子母神が祀られる事となり「十羅刹社」「十羅刹女堂」などと称されて信仰を集めた事が江戸時代の地誌などから窺える。

この頃には創建時の伊勢信仰の神社としては忘れ去られ、神仏習合の中で十羅刹女と鬼子母神を祀る神社として篤い崇敬を集めた。

神仏分離によって伊勢信仰の神社として復する事になったのは興味深い。

現在も子育て狛犬や夫婦銀杏などが境内にあり、「安産・縁結び・延命長寿」の御神徳で信仰を集めていて、江戸時代の鬼子母神信仰の「安産子育て」の神の流れを継いでいるとも云える。

大塚駅前にありながら境内はガラリと空気が変わり静かな空間で、多くの参拝者が訪れる。

今もなお地域から愛される良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常/限定)・1,000円(一部限定)

社務所にて。

※境内社「巣鴨富士神社」の御朱印も用意。

※祭事に応じて限定御朱印あり。

- 奉祝御鎮座700年

- 通常

- 旧御朱印

- 巣鴨富士神社

- 奉祝御大典

- JR東海夏詣スタンプラリーコラボ/巣鴨富士神社

- 2025年開運三社巡り/満願

- 2025年開運三社巡り

- 2024年開運三社巡り/満願

- 2024年開運三社巡り

- 2023年開運三社巡り/満願

- 2023年開運三社巡り

- 巣鴨富士神社鎮座記念

御朱印帳

都電神社巡り特別御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

都電神社巡りの特別御朱印帳を用意。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2025/08/12(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/07(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/08/06(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/02(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/04/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/09/30(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント