目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 三方向の参道と朱色の鳥居

- 往年の姿を取り戻しつつある境内・朱色の社殿

- 美しい千本鳥居と奥之宮

- 奥之宮に納める奉納小鳥居(台輪鳥居)

- 令和二年に完成した築山(稲荷山)は登拝可能

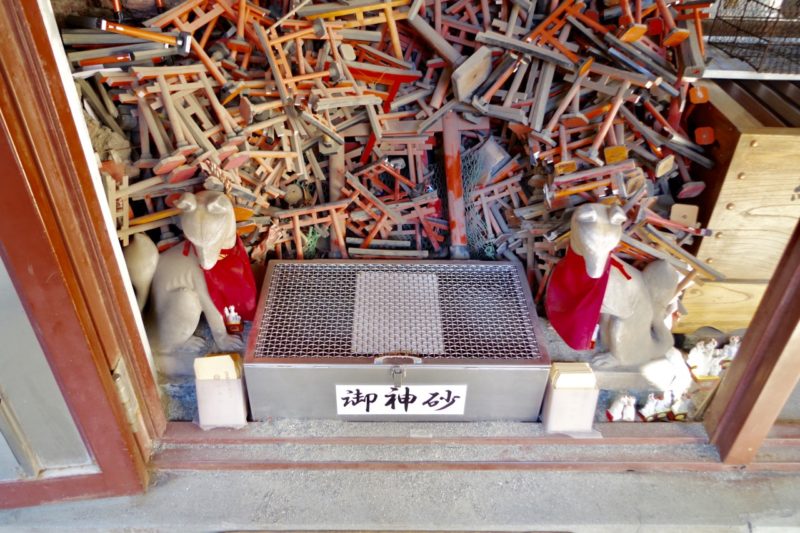

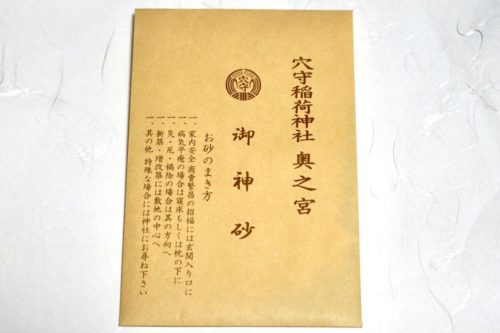

- 御神穴にはセルフ式で頂く御神砂(あなもりの砂)

- サイバーな雰囲気が漂う「無窮の鳥居ネオン」

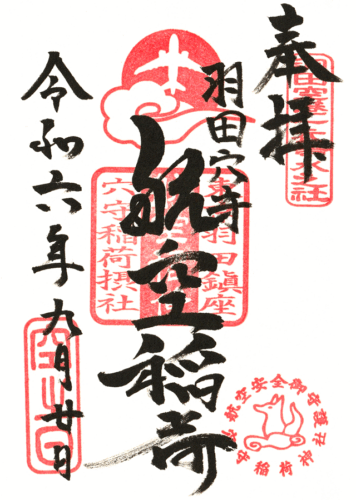

- 航空業界から崇敬を集める航空稲荷・空の日(9月20日)には航空安全祈願祭

- 戦前からの神狐像・通称サバイバーのキツネさん

- 美しい音色が響く都内随一の水琴窟

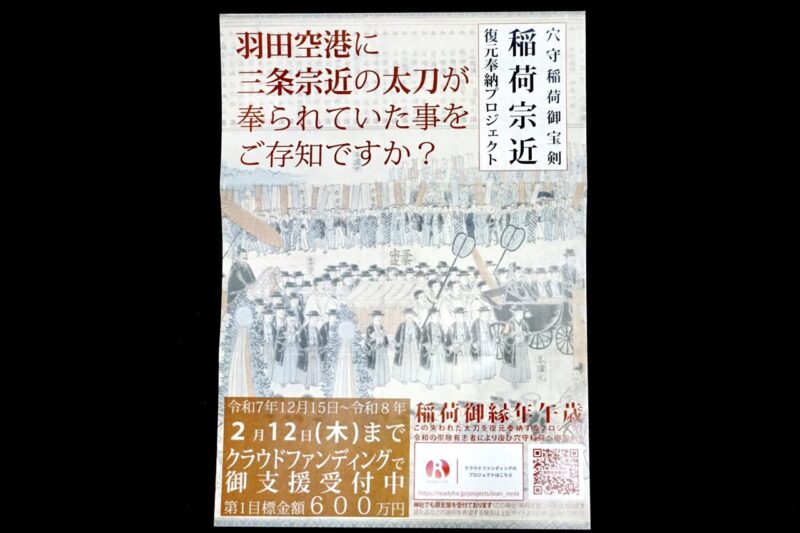

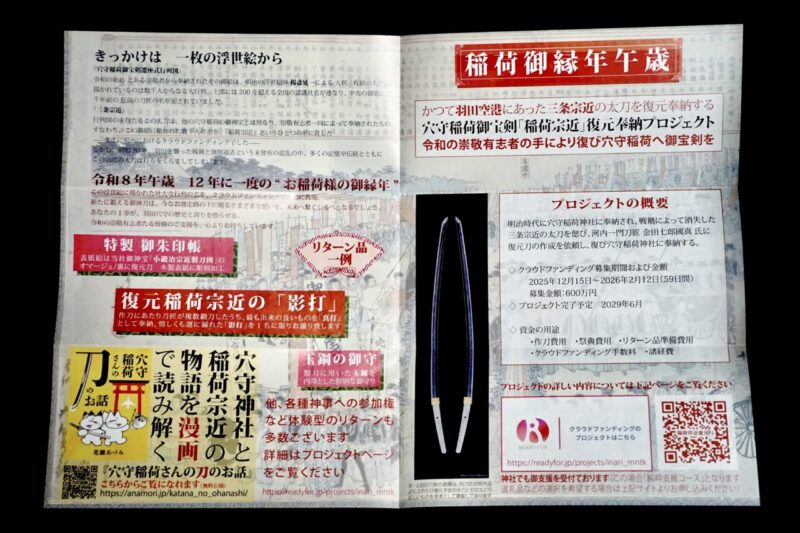

- 稲荷宗近復元奉納プロジェクト(クラウドファンディング)

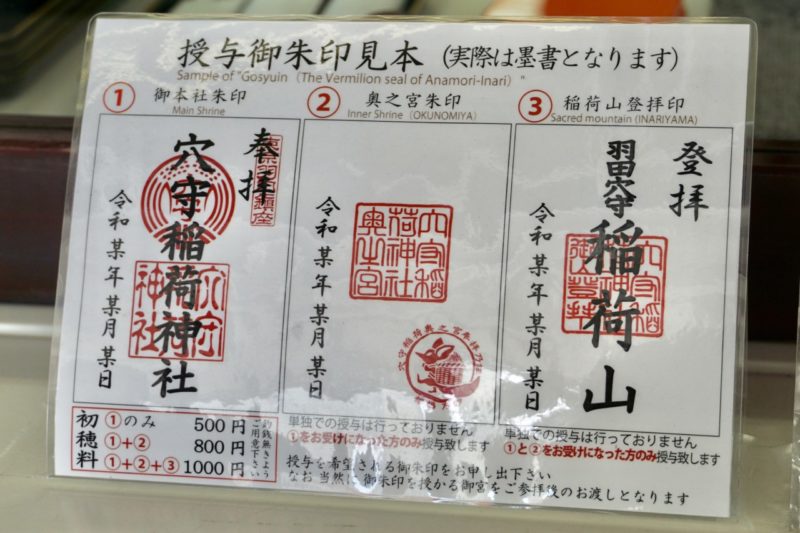

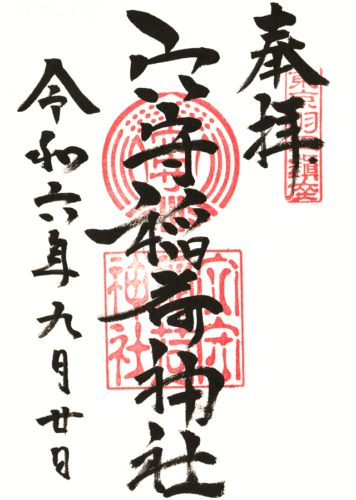

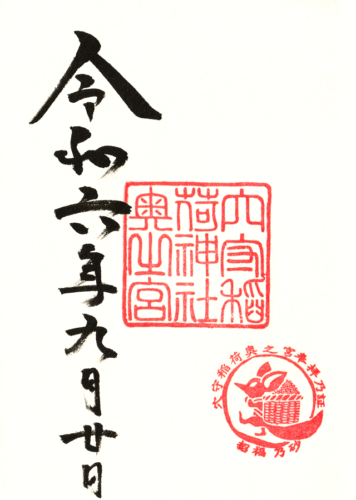

- 御朱印は穴守稲荷・奥之宮・稲荷山の3種類

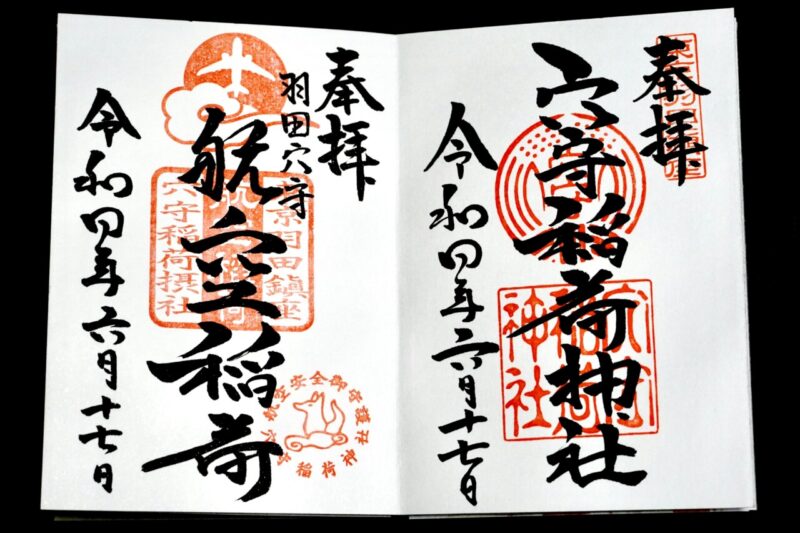

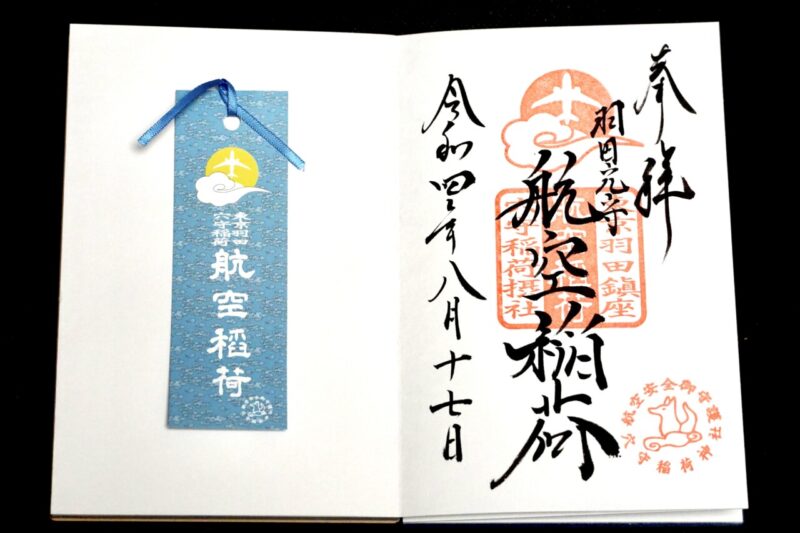

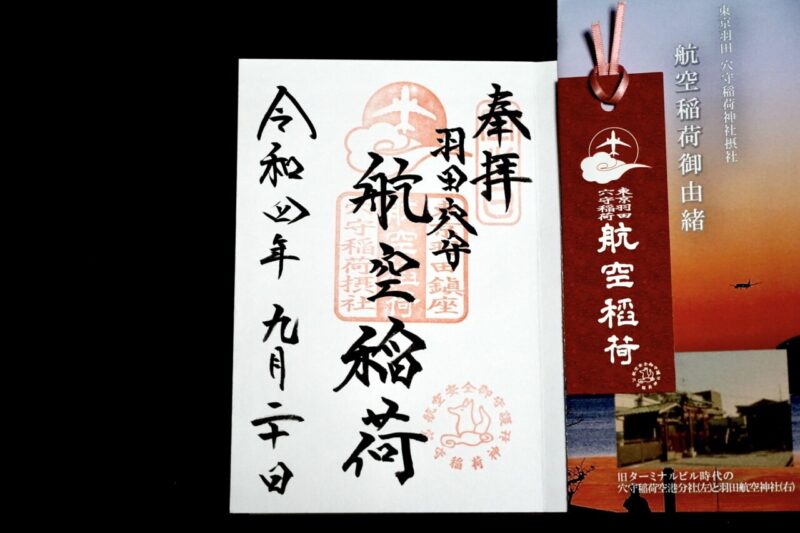

- 毎月17日と空の旬間(9月20日-30日)には航空稲荷の御朱印

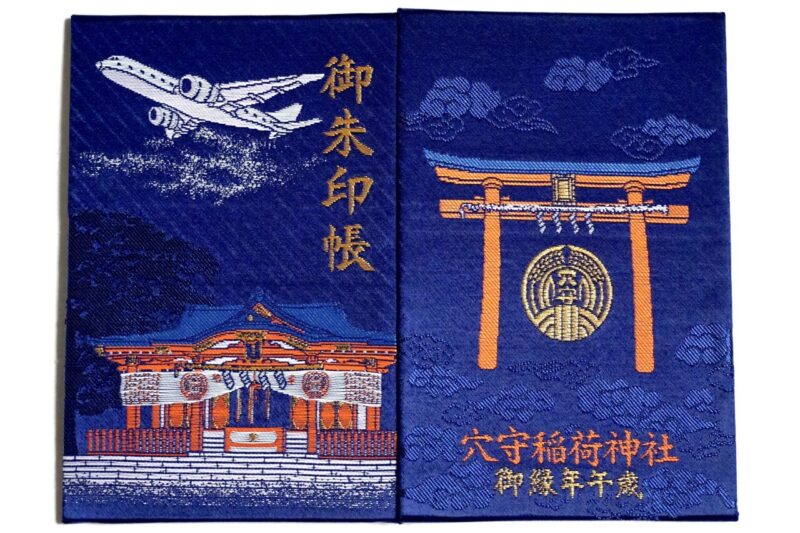

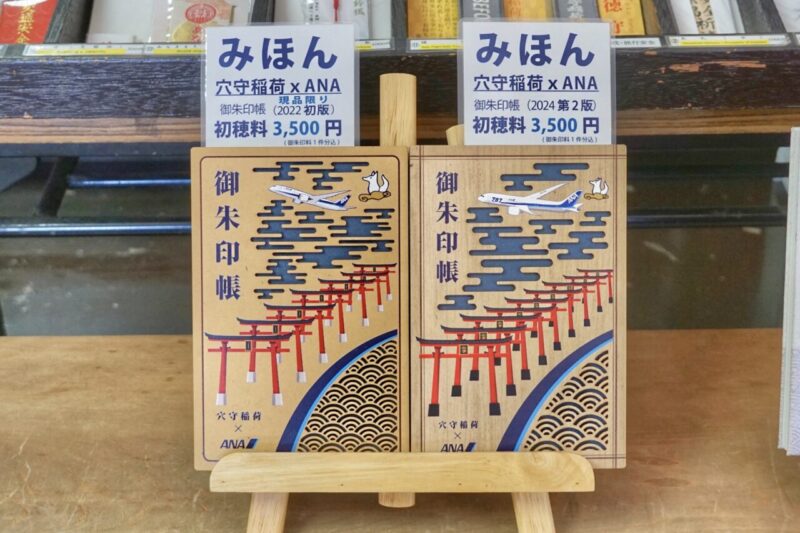

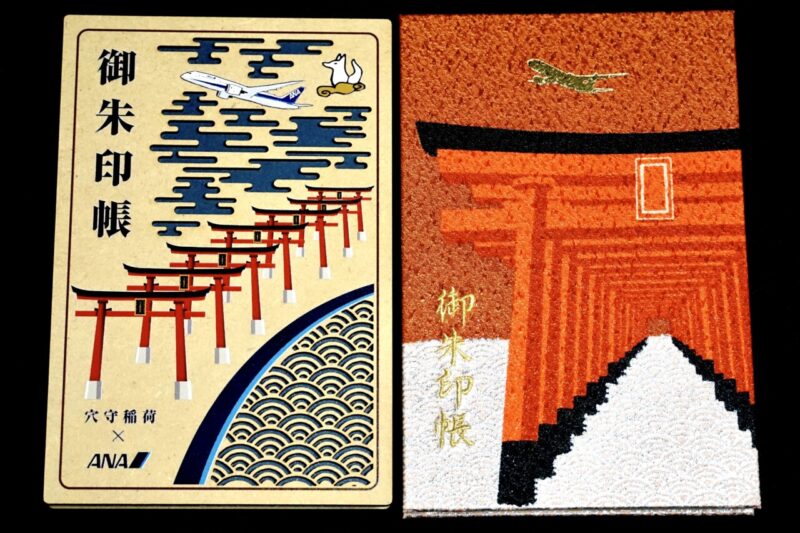

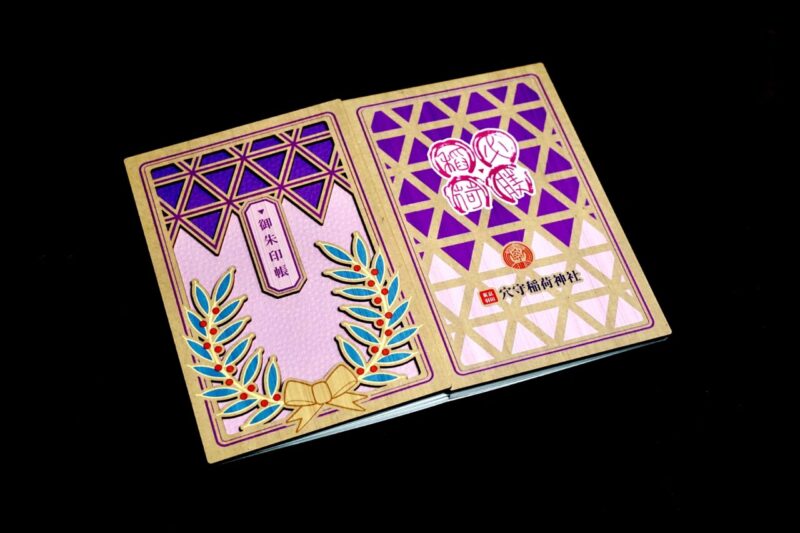

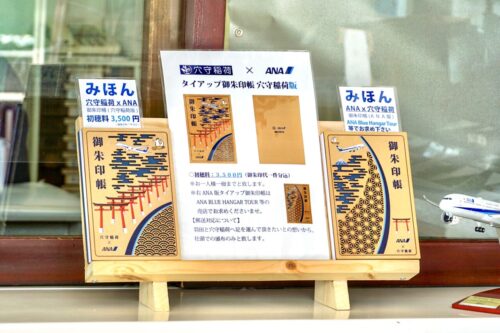

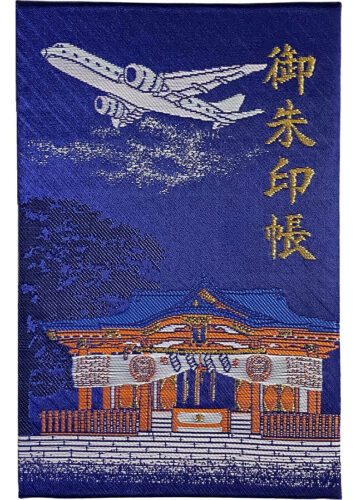

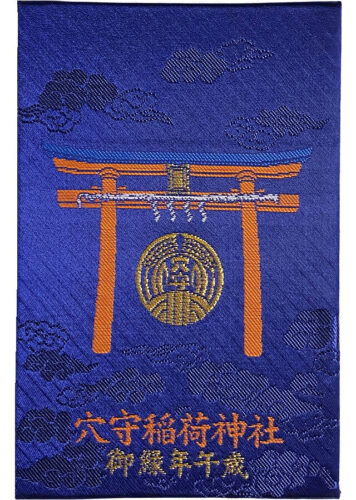

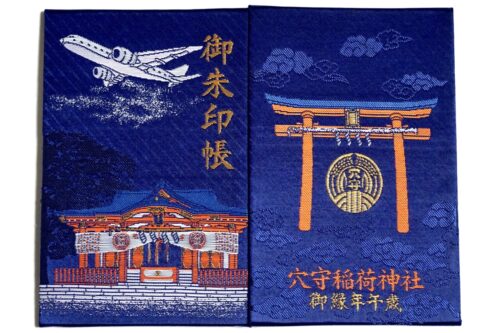

- 拘りが伝わるANAタイアップ御朱印帳

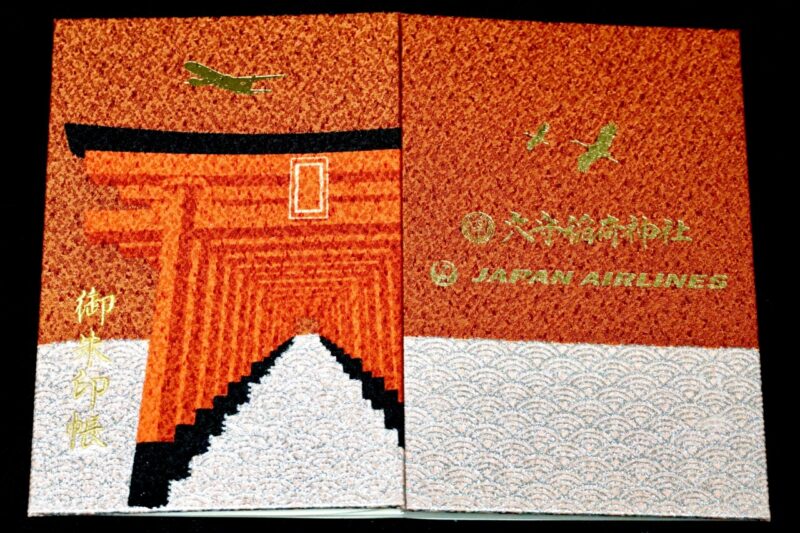

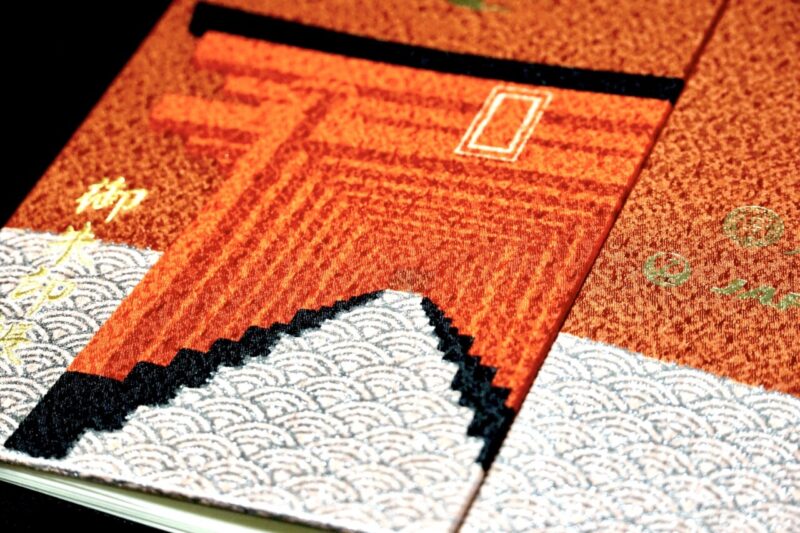

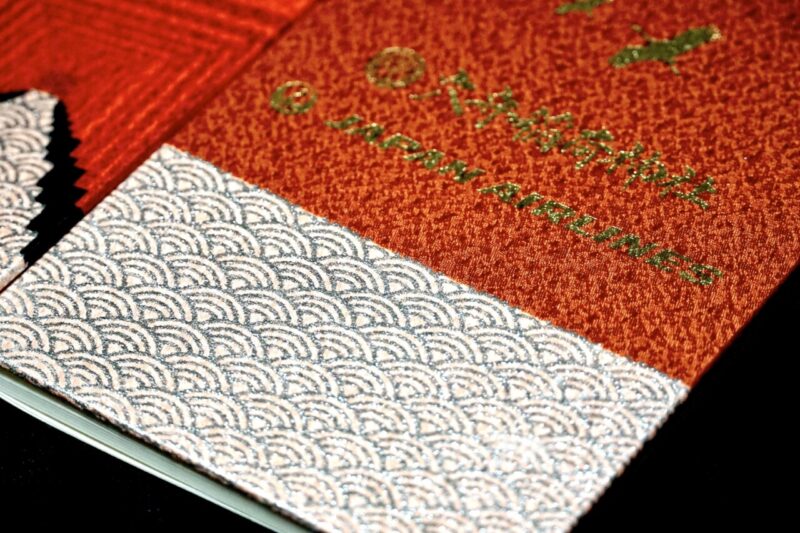

- キラキラと美しいJALタイアップ御朱印帳

- 元日からは「羽田七福いなりめぐり」も開催

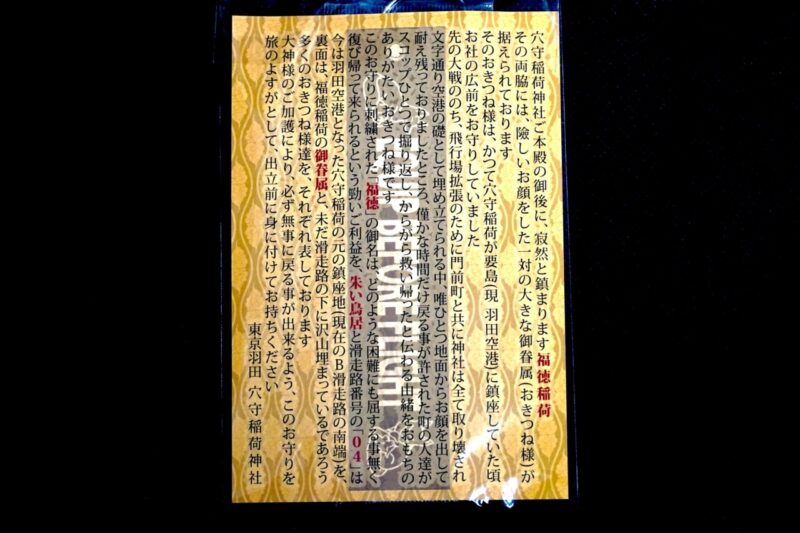

- 還帰必成の御神徳「福徳守」

- 平和が掲げられた大鳥居・大鳥居(赤鳥居)の祟り伝説

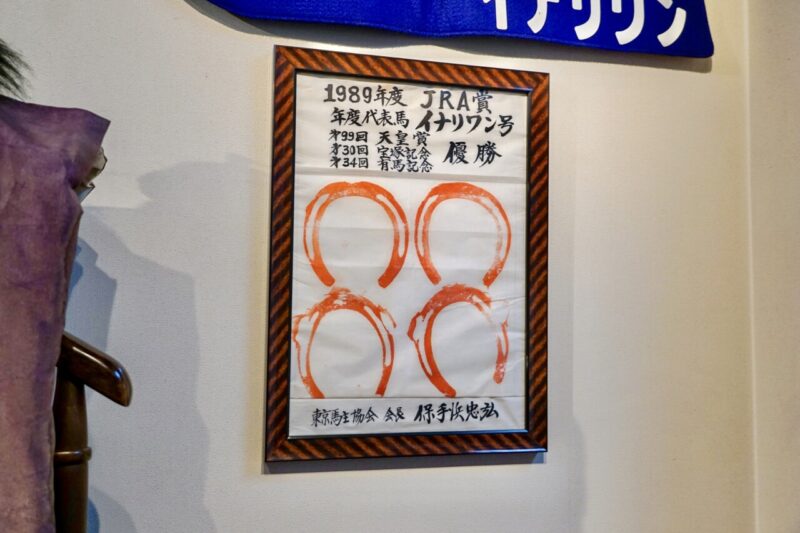

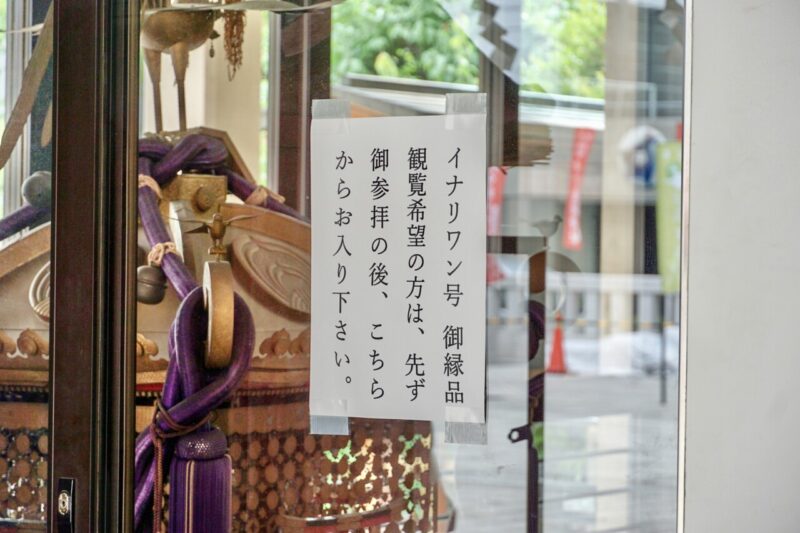

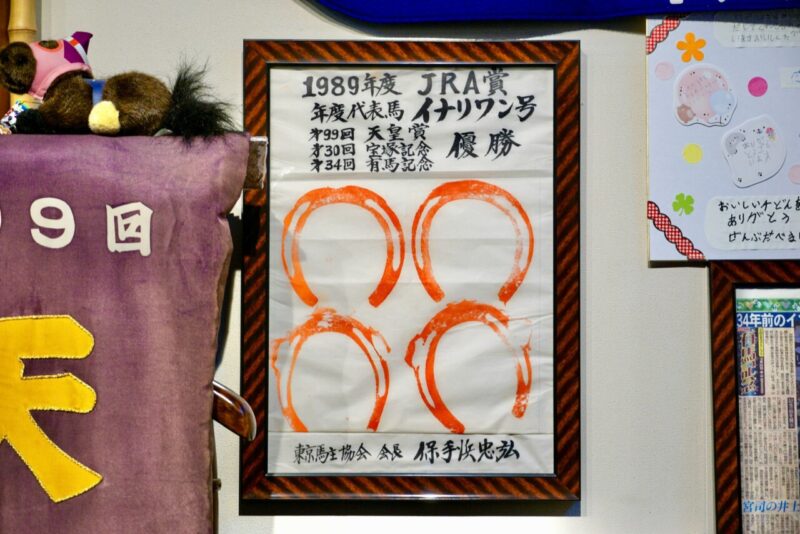

- 名馬イナリワンは当社が馬名由来

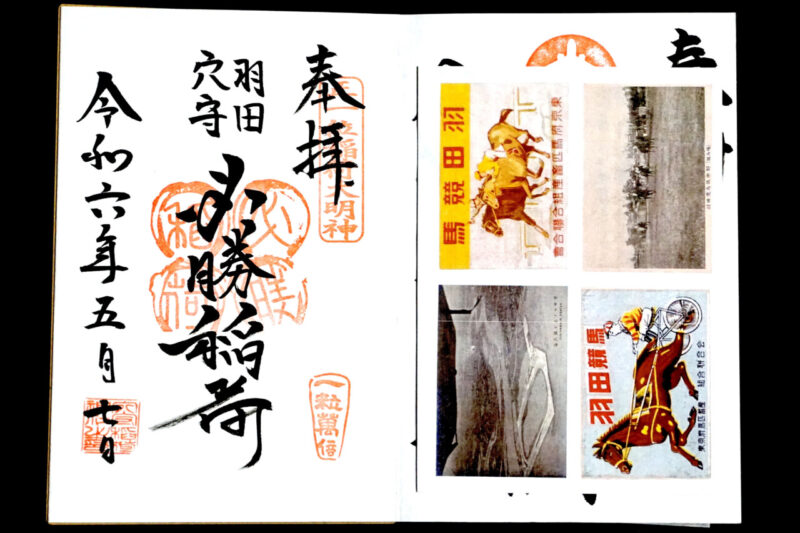

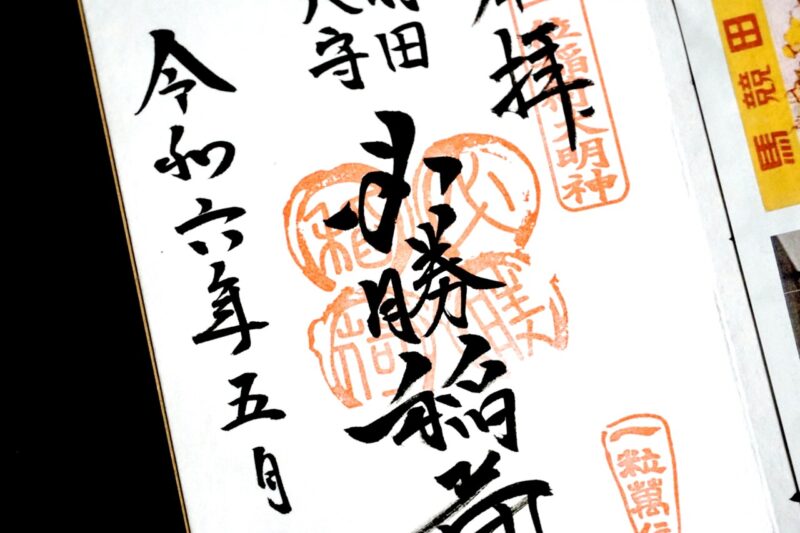

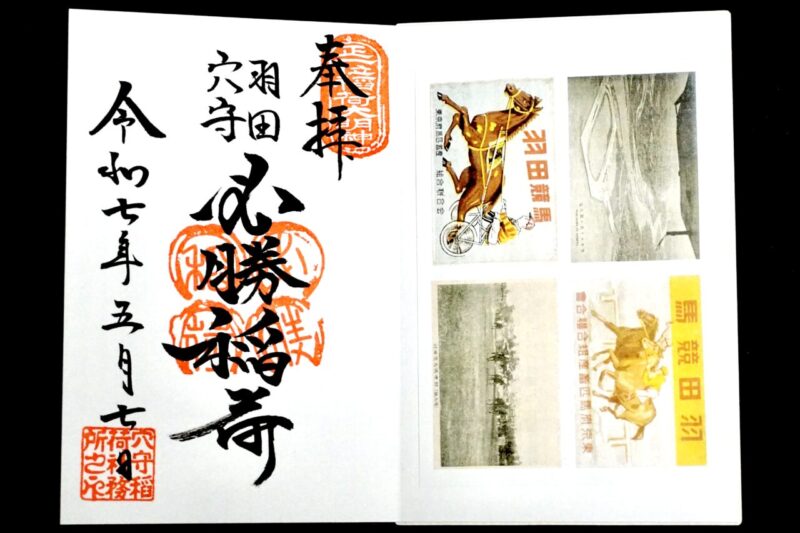

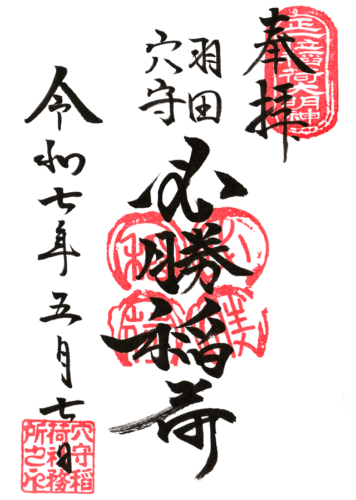

- 5月7日は必勝稲荷祭・イナリワンの生誕祭・限定御朱印や御朱印帳

- 所感

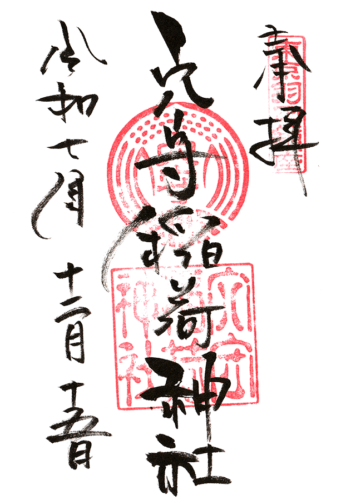

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

一大観光地として賑わった穴守稲荷

東京都大田区羽田に鎮座する神社。

旧社格は村社で、鈴木新田と呼ばれた地域の鎮守。

旧鎮座地は現在の羽田空港の敷地内にあたり、明治から戦前にかけては当社を中心に一大観光地として発展し、全国に講社が結成されるなど多くの崇敬を集めた。

しかし戦後にGHQにより強制退去を命じられ現在地に遷座し復興。

招福の御利益があるとされる奥之宮・神砂(あなもりの砂)や、戦後GHQによる移転問題での大鳥居(赤鳥居)の祟り伝説などでも知られる。

令和二年(2020)には奥之宮の改修工事が終わり見事な稲荷山が再整備。

現在は「羽田七福いなりめぐり」の一社となっている。

神社情報

穴守稲荷神社(あなもりいなりじんじゃ)

御祭神:豊受姫命

社格等:村社

例大祭:11月3日

所在地:東京都大田区羽田5-2-7

最寄駅:穴守稲荷駅・天空橋駅

公式サイト:https://anamori.jp/

御由緒

社伝に云う。文化元年の頃(西暦1804年頃)鈴木新田(現在の空港内)開墾の際、沿岸の堤防しばしば激浪のために害を被りたり。或時堤防の腹部に大穴を生じ、これより海水侵入せんとす。ここにおいて村民等相計り堤上に一祠を勧請し、祀る処稲荷大神を以てす。これ実に当社の草創なり。爾来神霊の御加護あらたかにして風浪の害なく五穀豊穣す。その穴守を称するは「風浪が作りし穴の害より田畑を守り給う稲荷大神」という心なり。そもそも稲荷大神は、畏くも伊勢の外宮に斎き祀られる豊受姫命にましまして、衣食住の三要を守り給える最も尊き大神なり。吾等一日たりともこの大神の恩顧を蒙らぬ日はなく、実に神徳広大なり。

殊に当社は明治以来、大正・昭和を通じて、最も隆昌に至った。参拝の大衆日夜多く境内踵を接する如く社頭又殷賑を極め、崇敬者は国内は勿論遠く海外にも及べり。然るに昭和二十年八月終戦にのぞみ、敗戦と云う未曾有の大混乱の中、米軍による羽田空港拡張の為、従来の鎮座地(東京国際空港内)より四十八時間以内の強制退去を命ぜられた。同年九月、地元崇敬者有志による熱意の奉仕により境内地七百坪が寄進され、仮社殿を復興再建。現在地(大田区羽田五丁目2番)に遷座せり。

爾来崇敬者各位の協力により、社殿・奥宮・神楽殿・社務所・展示場・神輿庫・納札所等復興し、目下境内整備を実施中にて、漸次昔日の面影を取り戻しつつある次第なり。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

江戸後期に新田開発の守護神として堤防の上に創建

社伝によると、文化元年(1804)に創建と伝わる。

羽田浦(現在の羽田空港の敷地内)に創建されたお稲荷様であった。

現在の羽田空港の敷地は、かつては羽田浦と云われていた一画。

中でも羽田浦の海側は扇型に低湿地帯が広がっていたため「扇ヶ浜(おうぎがはら)」、更に扇型の要の位置に当たる出洲は「要島(かなめじま)」と呼ばれていた。

天明年間(1781年-1788年)、羽田猟師町の名主・鈴木弥五右衛門が幕府より開墾の許可を得て、「要島」と呼ばれた地域の開墾を行う。

文化元年(1804)、海が荒れて沿岸の堤防に大穴が空き決壊、近くの村々は海水による被害を受けたため、新田開発の守護神として「要島」の堤防の上に稲荷大神の祠を祀ったところ、嘘のように海が静まり堤防の決壊もしなくなったと云う。

文化十二年(1815)、新田としての形が整い、かつての「要島」は羽田猟師町より分村。

開墾を主導した鈴木弥五右衛門の名から「鈴木新田」と呼ばれるようになった。

現在も移設された赤鳥居の横には「鈴木弥五右衛門」の碑が立つ。

現在も移設された赤鳥居の横には「鈴木弥五右衛門」の碑が立つ。

穴守稲荷と呼ばれた理由・遊女からも信仰を集める

新田開発の守護神として「要島」の堤防の上に祀られた当社は「穴守稲荷」と称された。

「穴守」という社名の由来は、この新田開発の守護神として祀られた由来によるもの。

堤防に大穴が開き決壊し被害をもたらしていたが、稲荷大神の祠を祀った事でぴたりと決壊しなくなったため「穴守稲荷」と称された。

堤防の「穴」の被害から人々を「守」る「稲荷」で、「穴守稲荷」。

鈴木新田の守護神として、新田に住む農民から崇敬を集めた。

その他、遊女からの信仰を集めたとも伝わっている。

「穴守」という社名から「穴を(病気などから)守る」という意味を込めて、遊女からの信仰も篤かったと云う。

明治になり神社として再建し観光地として発展

明治になり神仏分離。

明治十七年(1884)、暴風雨によって祠が崩壊。

明治十八年(1885)、名主・鈴木嘉之助が東京府知事に「稲荷神社公称願」を提出し認可を得る。

明治十九年(1886)、広い境内となり再建され「穴守稲荷神社」へ改称。

神社としての体裁が整ったのはこの年と見る事ができる。

神社としての体裁が整ったのはこの年と見る事ができる。

明治以降の鈴木新田は、当社の隣に鴨猟場があり、海岸沿いに幾つも海水浴場もあって潮干狩りも楽しめる観光地であった。

明治二十九年(1896)には鉱泉が発見され温泉も湧き出し観光客が増加。

当社の参道付近には、温泉旅館や芸者の置屋ができるなど、レジャー施設や歓楽街のある観光地として発展していく事となる。

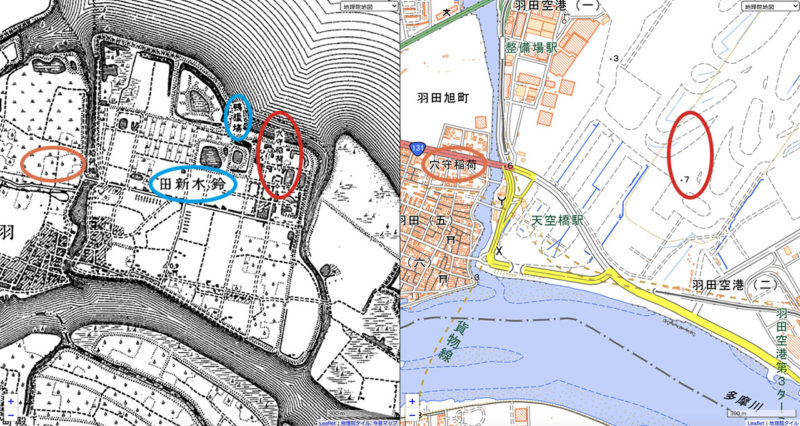

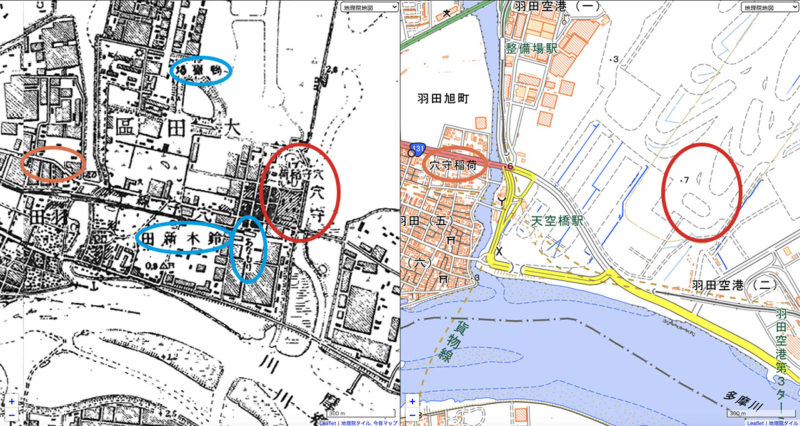

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると、当時の様子を確認する事ができる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当時の当社で、橙円で囲ったのが現在の当社の鎮座地。

当時の当社は現在の羽田空港の敷地内に鎮座していた事が分かる。

「鈴木新田」と呼ばれていた地名や、当社に隣接するように「鴨猟場」の文字も見る事ができ、ここから一大観光地として発展していく事となる。

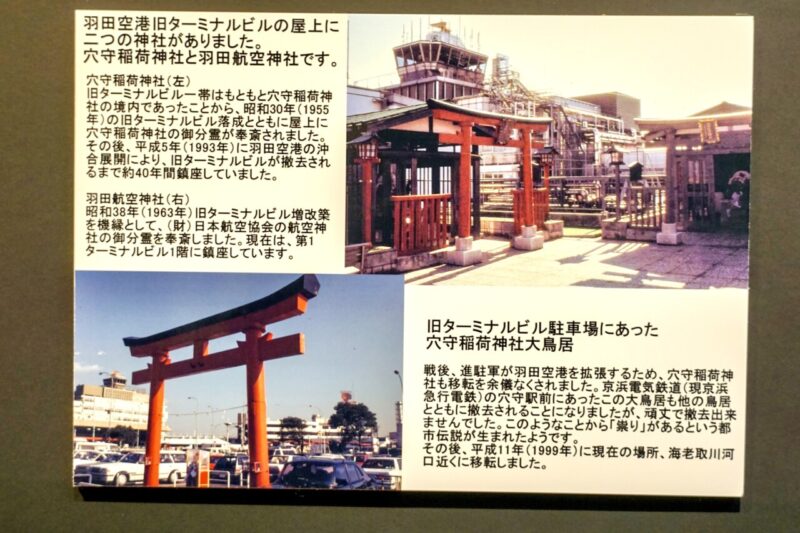

三条宗近の太刀・稲荷宗近が奉納される

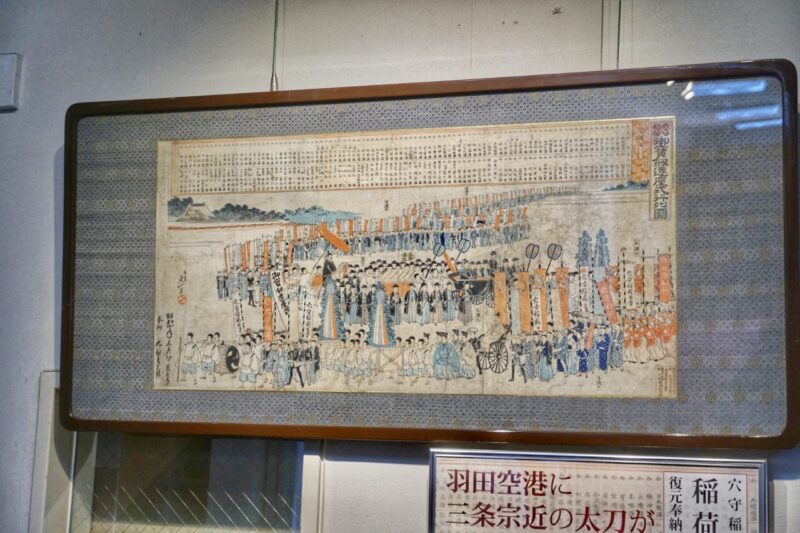

明治三十六年(1903)、三条宗近作と伝わる太刀(通称:稲荷宗近)が奉納される。

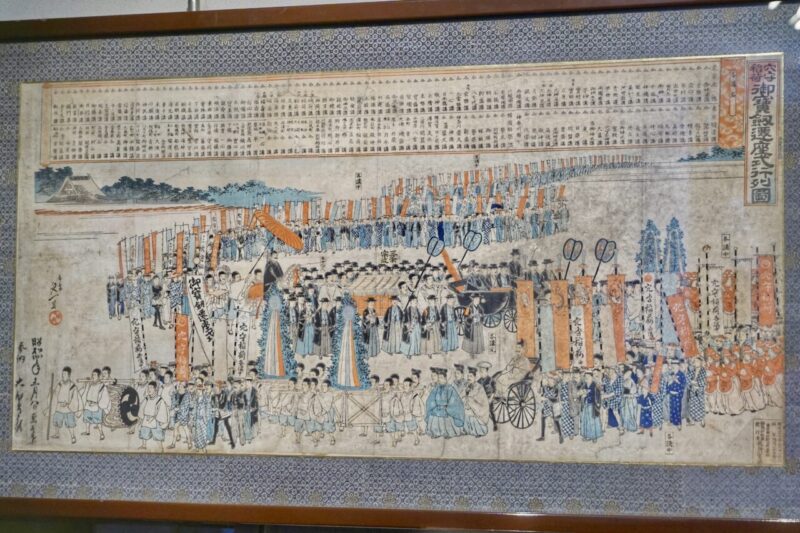

200以上の講社講元など大行列の上で御宝剣遷座式が執り行われた。(画像は令和になり崇敬者宅で発見された遷座式の様子を描いた浮世絵)

200以上の講社講元など大行列の上で御宝剣遷座式が執り行われた。(画像は令和になり崇敬者宅で発見された遷座式の様子を描いた浮世絵)

平安時代の刀工。

京都の三条に住んだと伝えられる刀工で三条小鍛冶(さんじょうこかじ)の名で知られる。

日本刀成立初期の名工として名高い。

銘には「三条」ときるもの「宗近」ときるものの2通りがある。

代表作は「天下五剣」の一つに数えられる徳川将軍家伝来の国宝「三日月宗近(みかづきむねちか)」。(東京国立博物館所有)

室町時代に成立した謡曲に『小鍛冶』というものがあり、要約すると以下の通り。

平安時代、京の名工として知られた三条宗近は一条天皇の守り刀を作るよう命ぜられる。

しかし満足できる刀を打てず困り果てた宗近。

お稲荷様に詣でて祈願した際に童子と遭遇。

童子は「私が相槌を打ちましょう」と言い消え去った。

宗近は不思議に思いながらも再び刀を打つと童子に化けていた稲荷明神が現れて宗近と共に刀を打ち素晴らしい刀が出来上がった。

この刀を宗近は「小狐丸」と名付け、一条天皇の宝刀となった。

この御宝剣は残念ながら後述する戦後の強制退去で失われている。

期間:2025年12月15日-2026年2月12日まで

第1目標金額:600万円

京急穴守線の開業で観光地として人気に

明治三十二年(1899)、京浜電気鉄道(現在の京急)が営業開始。

明治三十四年(1901)、蒲田(現・京急蒲田)-穴守間開業。

大正二年(1913)、(旧)穴守-穴守間開業。

大正三年(1914)、(旧)穴守駅付近に羽田駅(現・穴守稲荷駅)が開業。

これらの鉄道は穴守線と呼ばれ、当社への参拝客を見込んで京急が敷設した路線。

これが現在は羽田空港へと繋がる京急空港線の基礎となっている。

大正六年(1917)、日本飛行大学校が当社近くに開かれ飛行訓練施設が設置。

昭和六年(1931)に日本初の国営(逓信省管轄)民間航空専用空港東京飛行場「羽田飛行場」が正式に開港。

これが現在の羽田空港(東京国際空港)の基礎となっている。

昭和二年(1927)、羽田競馬場と云う競馬場も完成。

戦前の当社とその周辺は、東京にある一大レジャースポットだったと云える。

昭和二年(1927)に完成した一周1,600mの競馬場。

現在の羽田空港付近にあり、開催当時は地方競馬場の中では日本一の売上を誇った。

昭和十四年(1939)に廃止したが、大井競馬場で開催される羽田盃に現在もその名を残す。

昭和二十年(1945)測図の古地図を見ると戦前の様子が分かりやすい。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

終戦間際の地図で、当社の南側には「穴守駅」が開業していて北側にあるのが「羽田飛行場」。

「鴨猟場」もまだ健在で当社周辺はレジャースポットとして発展していった。

これらは戦後にGHQに接収され、後に羽田空港の敷地となっていく事になる。

隆盛を極めた戦前の境内・全国に講社も結成

昭和四年(1929)、村社へ昇格。

東京の一大観光地として賑わいを見せた当社とその周辺。

明治以降には当社を取り上げる書物や特集書物も残っており、その人気の様子が窺える。

当社は次々と立派に境内整備が行われ隆盛を極めた。

全国的に当社へ参拝を行う講社が200以上も結成され、多くの人々の信仰を集めた。

現在も群馬県の草津、山梨県の富士吉田などに当社の分社がある事からも、当時の隆盛を知る事ができる。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

大鳥居があり参道には多くの鳥居、そして店屋が並んでおり、右手には「遊園地」の文字も見える。

立派な社殿が立ち、その裏手には「稲荷山」「御山」とも称された築山。

正に一大観光地と云え、大いに崇敬を集め賑わった事が伝わる立派な境内となっている。

こうして東京を代表する一社として賑わいを見せた。

GHQにより48時間以内の強制退去を命じられる

昭和二十年(1945)、第二次世界大戦が終戦。

同年9月、占領軍(GHQ)の羽田飛行場拡張のための強制退去命令が出される。

急な退去命令によって、当社は一時的に「羽田神社」へ合祀される。

その後、地元の崇敬者達が移転先となる700坪を寄進。

これが現在の鎮座地で仮社殿を建て遷座し復興となった。

以後、崇敬者の協力により社殿や境内整備が進められる。

現社殿が竣工・令和二年には奥之宮と稲荷山も竣工

昭和四十年(1965)、現在の社殿が竣工。

戦後に途絶えてしまった講社も一部復活し、現在も関東圏を中心に講社が存在。

戦後に途絶えてしまった講社も一部復活し、現在も関東圏を中心に講社が存在。

参道には川口穴守稲荷講の奉納の文字も見られる。

参道には川口穴守稲荷講の奉納の文字も見られる。

令和二年(2020)、改修整備を行っていた奥之宮が竣工。

奥之宮の裏手には隆盛を極めた頃にあった築山である稲荷山が完成。

奥之宮の裏手には隆盛を極めた頃にあった築山である稲荷山が完成。

往年の姿を偲ばせるような立派な稲荷山となり、戦前に隆盛を誇った当時のような姿が戻りつつある。

往年の姿を偲ばせるような立派な稲荷山となり、戦前に隆盛を誇った当時のような姿が戻りつつある。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

三方向の参道と朱色の鳥居

最寄駅の穴守稲荷駅から徒歩数分の距離に鎮座。

最初にまずは境内案内図を。

見所も多いので確認してから参拝するのもよいだろう。

見所も多いので確認してから参拝するのもよいだろう。

穴守稲荷駅側にあるのが西参道。

「穴守稲荷神社」と記された社号碑が立ち長い参道となっていて、現在はこちらがメインの参道。

「穴守稲荷神社」と記された社号碑が立ち長い参道となっていて、現在はこちらがメインの参道。

その先の二之鳥居を潜ると左手に社殿が見えてくる。

その先の二之鳥居を潜ると左手に社殿が見えてくる。

社殿の正面にある参道は南参道。

こちらは駐車場側の参道となり、途中には飛龍明神の石碑。

こちらは駐車場側の参道となり、途中には飛龍明神の石碑。

真っ直ぐ行くと社殿となる。

真っ直ぐ行くと社殿となる。

南参道途中にある秋桜が咲く一画。

この一画の奥にはバナナも。

この一画の奥にはバナナも。 しっかりとバナナがなっていてびっくり。(2025年9月撮影)

しっかりとバナナがなっていてびっくり。(2025年9月撮影) ちなみにパイナップルも実がなったとのこと。(こちらは授与所内)

ちなみにパイナップルも実がなったとのこと。(こちらは授与所内)往年の姿を取り戻しつつある境内・朱色の社殿

鳥居を潜ると両脇に一対の神狐像。

凛々しい表情でとても格好いい狐様。

凛々しい表情でとても格好いい狐様。

阿吽で球持ちと子持ち。

阿吽で球持ちと子持ち。

社殿は昭和四十年(1965)に再建されたもの。

GHQによる強制退去で遷座となってからしばらくは仮殿であったが、こうして再建された。

GHQによる強制退去で遷座となってからしばらくは仮殿であったが、こうして再建された。

朱色で稲荷社らしい立派な社殿。

朱色で稲荷社らしい立派な社殿。

鉄筋コンクリート造で再建された。

鉄筋コンクリート造で再建された。

美しい千本鳥居と奥之宮

社殿の右手には奉納鳥居が連なり境内社が多数置かれる。

通称・千本鳥居と呼ばれる鳥居の数々。

通称・千本鳥居と呼ばれる鳥居の数々。

千本鳥居の右手には数多くの稲荷社が鎮座。

千本鳥居の右手には数多くの稲荷社が鎮座。

いずれの境内社も稲荷社となっていて、当社が篤い稲荷信仰の中にある事が窺える。

いずれの境内社も稲荷社となっていて、当社が篤い稲荷信仰の中にある事が窺える。

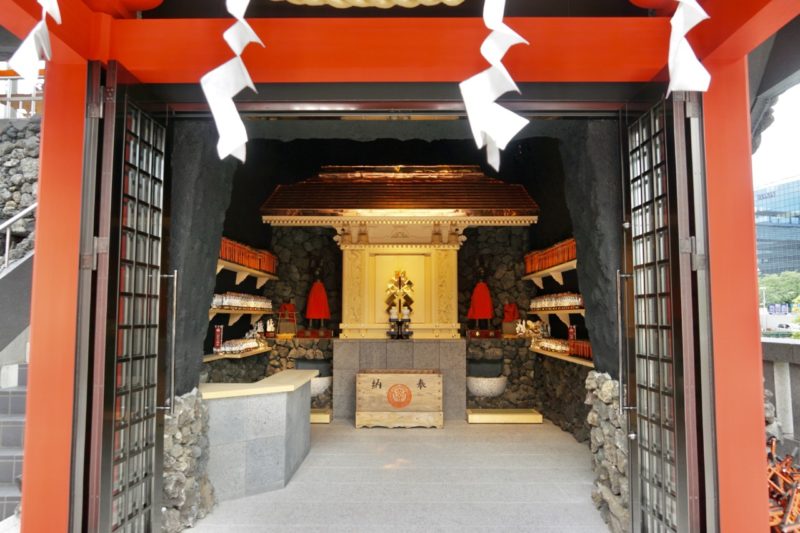

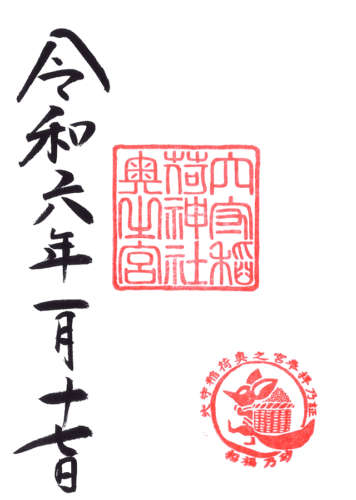

奉納鳥居を潜った先に奥之宮が鎮座。

奉納鳥居を潜った先に奥之宮が鎮座。

奥之宮は改修工事が行われ令和二年(2020)に竣工。

朱色の美しい社殿。

朱色の美しい社殿。

中には多くの神狐像や鳥居などが置かれている。

中には多くの神狐像や鳥居などが置かれている。

さらに追加の千本鳥居も。

これまでの千本鳥居の横にできた少し小さいサイズの鳥居たち。

これまでの千本鳥居の横にできた少し小さいサイズの鳥居たち。

全て崇敬者たちのよる奉納で2026年より通れるようになる予定。

全て崇敬者たちのよる奉納で2026年より通れるようになる予定。

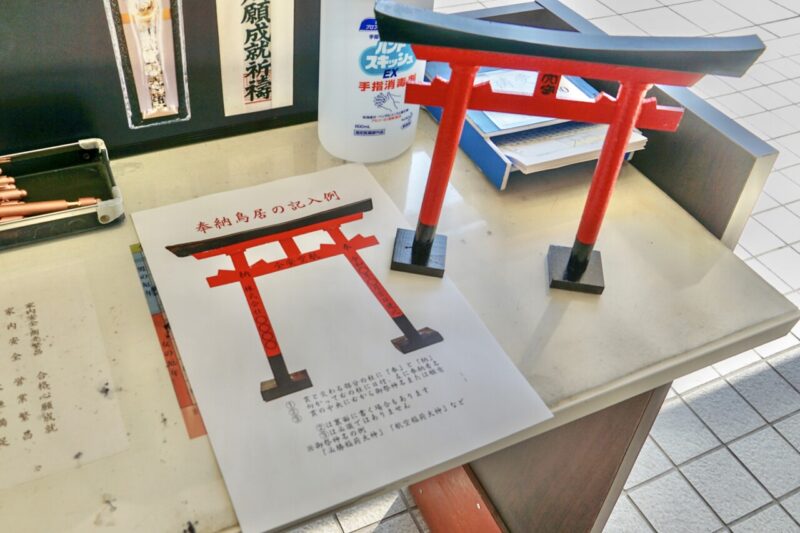

奥之宮に納める奉納小鳥居(台輪鳥居)

以前は奥之宮に御神砂(あなもりの砂)が置かれていたが現在は御神穴へ移動。(後述)

現在、奥之宮には多くの奉納鳥居が置かれている。

現在、奥之宮には多くの奉納鳥居が置かれている。

これは全て崇敬者からの奉納品。

大サイズ10,000円、小サイズ3,000円で奉納可能。(現在は特大サイズも追加)

大サイズ10,000円、小サイズ3,000円で奉納可能。(現在は特大サイズも追加)

こちらが特大サイズも含めた3種類。

こちらが特大サイズも含めた3種類。

記入例の用紙を頂けるのでそれにそって記入して奥之宮に奉納する形。

記入例の用紙を頂けるのでそれにそって記入して奥之宮に奉納する形。

筆者も小サイズだが奉納させて頂いた。

筆者も小サイズだが奉納させて頂いた。

当社には戦前まで4万6796基もの奉納鳥居があったと伝わっている。

こうして鳥居を奉納する事で千本鳥居復活の1基になるのは喜ばしい事。

手を出しやすい初穂料3,000円から奉納できるのもありがたい。

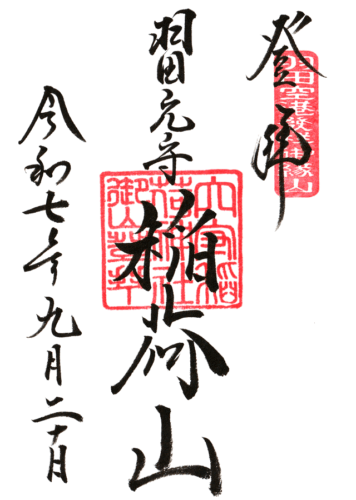

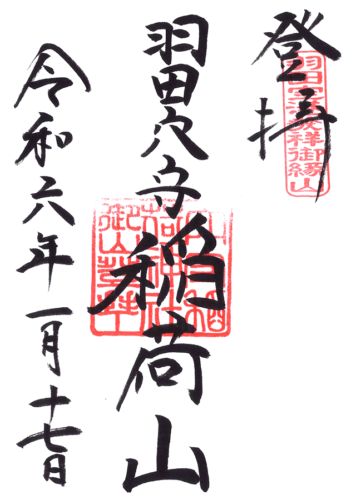

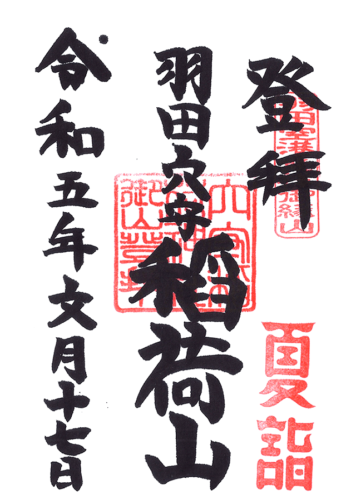

令和二年に完成した築山(稲荷山)は登拝可能

奥之宮の裏手には稲荷山と呼ばれる築山。

令和二年(2020)春に完成したばかりの稲荷山。

令和二年(2020)春に完成したばかりの稲荷山。

戦前に一大観光地として隆盛を極めた際も立派な築山があり、往年の姿を取り戻したとも云える。

戦前に一大観光地として隆盛を極めた際も立派な築山があり、往年の姿を取り戻したとも云える。

この稲荷山は登拝が可能。

階段が設けられていて、上った先の左手には多くの稲荷社。(空港稲荷はこの一番奥)

階段が設けられていて、上った先の左手には多くの稲荷社。(空港稲荷はこの一番奥)

右手にはぐるりと廻るように階段が続く。

右手にはぐるりと廻るように階段が続く。

多くの石を積み上げられた造営された築山。

多くの石を積み上げられた造営された築山。

頂上には穴守稲荷上社が鎮座。

頂上には穴守稲荷上社が鎮座。

その奥には御嶽神社。

その奥には御嶽神社。

稲荷山の頂上からは千本鳥居や本社社殿を眺める事ができる。

上から見下ろす事ができるのは何とも貴重な光景。

上から見下ろす事ができるのは何とも貴重な光景。

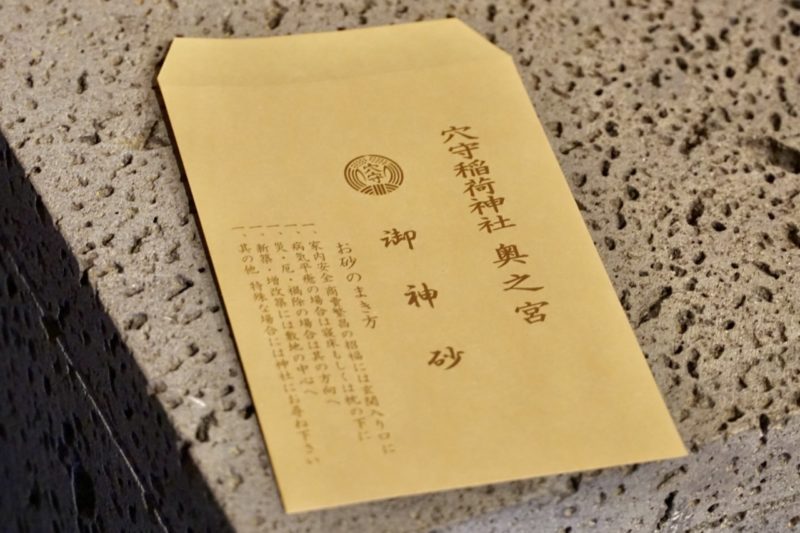

御神穴にはセルフ式で頂く御神砂(あなもりの砂)

ぐるりと廻るように下りると御神穴。

こちらにも再びお稲荷様の社殿。

こちらにも再びお稲荷様の社殿。

凛とした空気のある神聖なる空間で、こちらの横では「あなもりの砂」と呼ばれる御神砂を授与。

凛とした空気のある神聖なる空間で、こちらの横では「あなもりの砂」と呼ばれる御神砂を授与。

ある日、老人が漁から帰って魚篭を見ると、釣ったはずの魚がなく湿った砂があるだけであった。

翌日も翌々日も大漁であったが、魚篭をみると湿った砂しかない。

老人は訝しく思い、村衆にこの事を話すと、村衆は狐の仕業として当社を取り囲み、狐を捕まえてしまうが、老人はその狐を許してそれを逃してやった。

不思議な事にこの日以降、老人が漁に出ると必ず大漁となり、魚篭には多くの魚と僅かな湿った砂が残るようになった。

この砂を持ち帰って庭に撒いたところ千客万来となり、老人は富を得ることとなった。

こうした伝承によって授与されている御神砂(あなもりの砂)。

セルフ式で御神砂を頂く事ができる。

セルフ式で御神砂を頂く事ができる。

専用の袋が用意されているので、お賽銭を入れた上で自分で砂を入れ持ち帰る。

専用の袋が用意されているので、お賽銭を入れた上で自分で砂を入れ持ち帰る。

穴守の砂には「招福」の御利益があるとされる。

穴守の砂には「招福」の御利益があるとされる。

一、家内安全・商売繁盛の招福には玄関入り口に

一、病気平癒の場合は床の下に

一、災・厄・禍徐降の場合は其の方向へ

一、新築・増改築には敷地の中心へ

一、其の他、特殊な場合は神社にお尋ね下さい

一帯にはかつて奥之宮周辺や築山などに置かれていた神狐像や祠などが集められている。

稲荷山の周辺にもそうした鳥居や狐像が多数。

稲荷山の周辺にもそうした鳥居や狐像が多数。

令和二年(2020)に改修される以前の築山の様子。(2017年撮影)

講社による石碑などが置かれた築山。

講社による石碑などが置かれた築山。 登拝する事ができ、山頂には御嶽神社が鎮座。

登拝する事ができ、山頂には御嶽神社が鎮座。 現在は見事に改修された築山(稲荷山)となっているが、この当時の配置をかなり踏襲している。

現在は見事に改修された築山(稲荷山)となっているが、この当時の配置をかなり踏襲している。サイバーな雰囲気が漂う「無窮の鳥居ネオン」

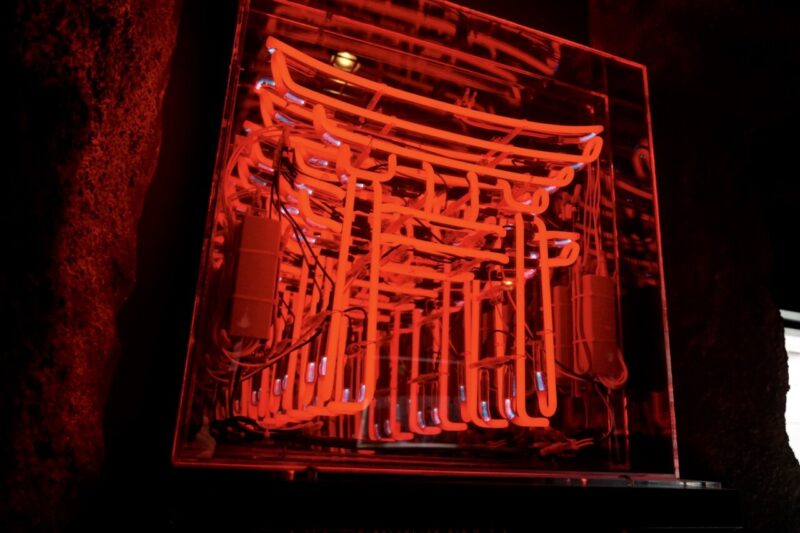

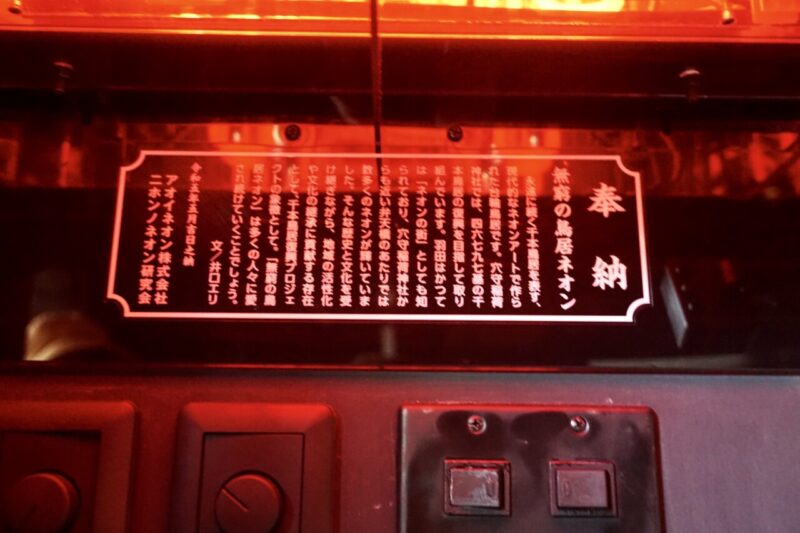

この御神穴の一画に令和五年(2023)5月に奉納されたのが「無窮の鳥居ネオン」。

ネオンアートとも云える不思議な空間。

ネオンアートとも云える不思議な空間。

ネオンで当社の千本鳥居を再現。

ネオンで当社の千本鳥居を再現。

奉納したのはアオイネオン株式会社とニホンノネオン研究会。

奉納したのはアオイネオン株式会社とニホンノネオン研究会。

鳥居とネオンの組み合わせはどことなくサイバーパンクな世界観を思い起こしてくれてユニーク。

鳥居とネオンの組み合わせはどことなくサイバーパンクな世界観を思い起こしてくれてユニーク。

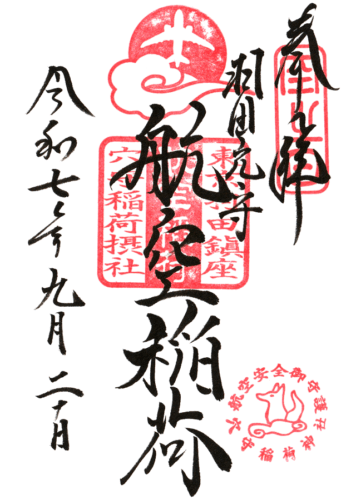

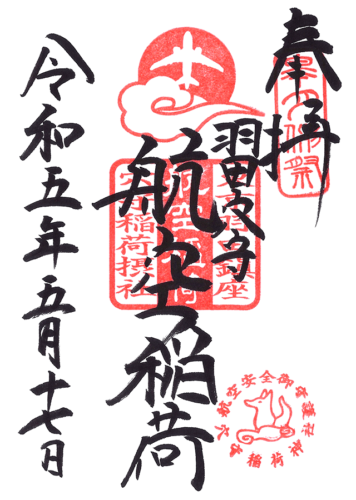

航空業界から崇敬を集める航空稲荷・空の日(9月20日)には航空安全祈願祭

稲荷山の中程の境内社が並ぶエリアの一番奥に航空稲荷。

現在の羽田空港は元々は当社の境内地であったため元々は羽田空港に置かれていた当社の分社。

現在の羽田空港は元々は当社の境内地であったため元々は羽田空港に置かれていた当社の分社。

旧ターミナルビルに「羽田航空神社」と並ぶように当社の空港分社が祀られていた。

旧ターミナルビルに「羽田航空神社」と並ぶように当社の空港分社が祀られていた。

旧ターミナルビルが撤去される際に当社の本社に合祀。

旧ターミナルビルが撤去される際に当社の本社に合祀。

こうして稲荷山が改修された際に改めて摂社「航空稲荷」として鎮座された形。

こうして稲荷山が改修された際に改めて摂社「航空稲荷」として鎮座された形。

航空各社からの幟旗。

航空各社からの幟旗。

毎月17日は航空稲荷の御朱印を頂けこうして幟旗も並ぶ。

毎月17日は航空稲荷の御朱印を頂けこうして幟旗も並ぶ。

航空会社からの奉納は参拝する度に増えている。

航空会社からの奉納は参拝する度に増えている。

各航空会社から奉納されたモデルプレーン。

各航空会社から奉納されたモデルプレーン。

令和四年(2022)の空の日に合わせて航空安全祈願祭を復興。

昭和期より空の日に行われていたが長らく途絶えていたもの。

東京国際空港(羽田空港)国内線乗り入れ航空会社も参列の上で斎行。

9月20日-30日は「空の旬間」として「航空稲荷御朱印」の授与の他、社務所内1F廊下にパネル展示が行われた。(画像は2022年の様子)

9月20日-30日は「空の旬間」として「航空稲荷御朱印」の授与の他、社務所内1F廊下にパネル展示が行われた。(画像は2022年の様子) かつて羽田空港内にあった貴重な1枚。

かつて羽田空港内にあった貴重な1枚。 貴重な写真や品々。

貴重な写真や品々。 こちらは2023年の展示。

こちらは2023年の展示。 貴重な数々。

貴重な数々。 2024年の展示。

2024年の展示。 2025年の展示。

2025年の展示。

戦前からの神狐像・通称サバイバーのキツネさん

稲荷山の麓、福徳稲荷の前には一対の神狐像。

当社に数多くある神狐像の中でも唯一戦前からあるもので、凛々しい表情が特徴的。

当社に数多くある神狐像の中でも唯一戦前からあるもので、凛々しい表情が特徴的。

戦後に旧社地から強制退去となった後、旧社地の地面より旧住人が掘り返して持ってきたと云う。

戦後に旧社地から強制退去となった後、旧社地の地面より旧住人が掘り返して持ってきたと云う。

そのため必ず帰ってくる「通称サバイバーのキツネさん」として信仰を集めている。

そのため必ず帰ってくる「通称サバイバーのキツネさん」として信仰を集めている。

美しい音色が響く都内随一の水琴窟

令和三年(2021)4月には社務所近くに水琴窟を整備。

井戸と水琴窟。

井戸と水琴窟。

この神狐像の下に都内随一の大瓷があり水琴窟として作られた。

この神狐像の下に都内随一の大瓷があり水琴窟として作られた。

井戸から柄杓で水をすくい神使の神狐像に浴びせると、水琴窟の美しい音色が響く。

井戸から柄杓で水をすくい神使の神狐像に浴びせると、水琴窟の美しい音色が響く。

水琴窟横にある水盤は季節に応じた美しい花手水にも。

2022年7月に参拝時の夏らしい花手水。

2022年7月に参拝時の夏らしい花手水。 2022年8月17日参拝時はANAタイアップ御朱印帳頒布を記念してANAカラーの花手水に。

2022年8月17日参拝時はANAタイアップ御朱印帳頒布を記念してANAカラーの花手水に。 2022年9月20日の空の日の花手水。

2022年9月20日の空の日の花手水。 2023年2月17日はJALコラボ御朱印帳の頒布開始された事もありJAL仕様。

2023年2月17日はJALコラボ御朱印帳の頒布開始された事もありJAL仕様。稲荷宗近復元奉納プロジェクト(クラウドファンディング)

上述もした明治三十六年(1903)に奉納された三条宗近作と伝わる太刀(通称:稲荷宗近)。

200以上の講社講元など大行列の上で御宝剣遷座式が執り行われた。(画像は令和になり崇敬者宅で発見された遷座式の様子を描いた浮世絵)

200以上の講社講元など大行列の上で御宝剣遷座式が執り行われた。(画像は令和になり崇敬者宅で発見された遷座式の様子を描いた浮世絵)

平安時代の刀工。

京都の三条に住んだと伝えられる刀工で三条小鍛冶(さんじょうこかじ)の名で知られる。

日本刀成立初期の名工として名高い。

銘には「三条」ときるもの「宗近」ときるものの2通りがある。

代表作は「天下五剣」の一つに数えられる徳川将軍家伝来の国宝「三日月宗近(みかづきむねちか)」。(東京国立博物館所有)

室町時代に成立した謡曲に『小鍛冶』というものがあり、要約すると以下の通り。

平安時代、京の名工として知られた三条宗近は一条天皇の守り刀を作るよう命ぜられる。

しかし満足できる刀を打てず困り果てた宗近。

お稲荷様に詣でて祈願した際に童子と遭遇。

童子は「私が相槌を打ちましょう」と言い消え去った。

宗近は不思議に思いながらも再び刀を打つと童子に化けていた稲荷明神が現れて宗近と共に刀を打ち素晴らしい刀が出来上がった。

この刀を宗近は「小狐丸」と名付け、一条天皇の宝刀となった。

この御宝剣は残念ながら戦後の強制退去で失われてしまうが現在は復元奉納プロジェクトを開始。

詳細はクラファンか公式Xにて。

詳細はクラファンか公式Xにて。

授与所などにはこうした支援を募るリーフレットも。

授与所などにはこうした支援を募るリーフレットも。

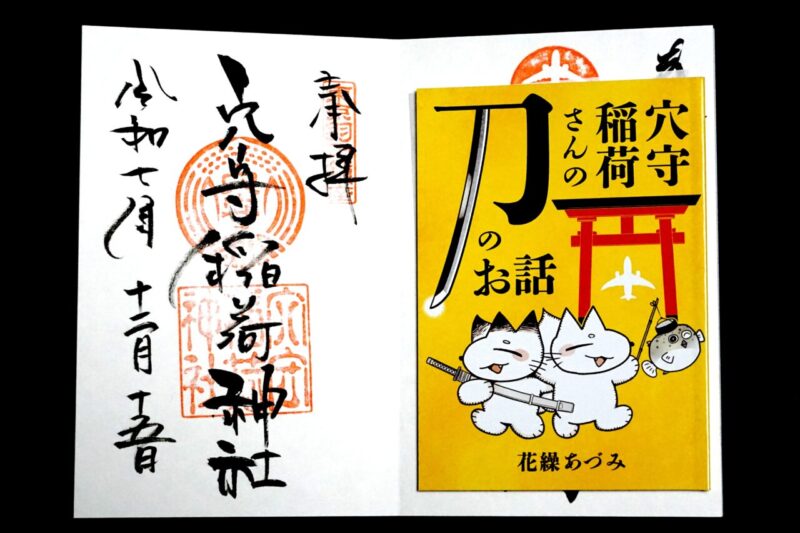

右にあるのは稲荷宗近の話を漫画家した冊子、無料頒布しているのでぜひ。

右にあるのは稲荷宗近の話を漫画家した冊子、無料頒布しているのでぜひ。

社務所に飾られている三条宗近の人形。

社務所に飾られている三条宗近の人形。

期間:2025年12月15日-2026年2月12日まで

第1目標金額:600万円

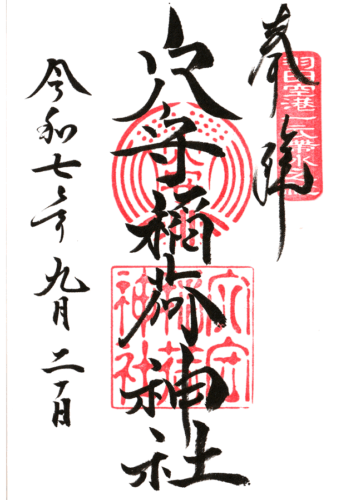

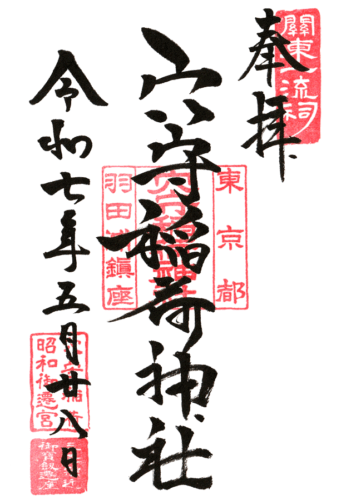

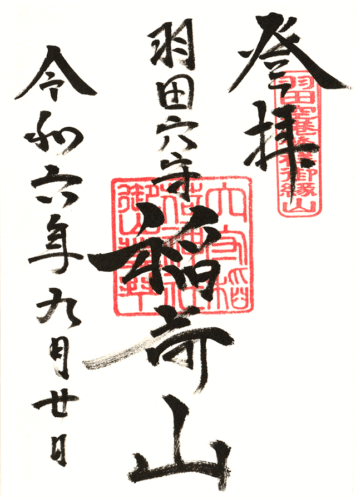

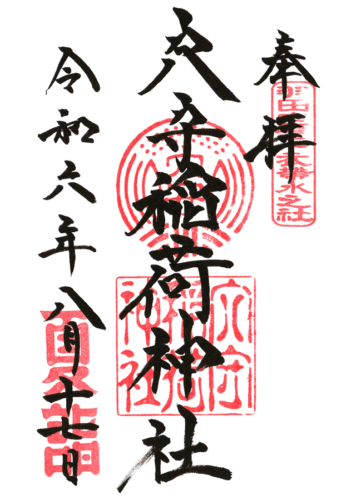

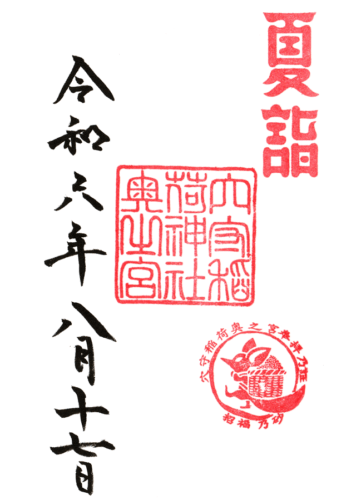

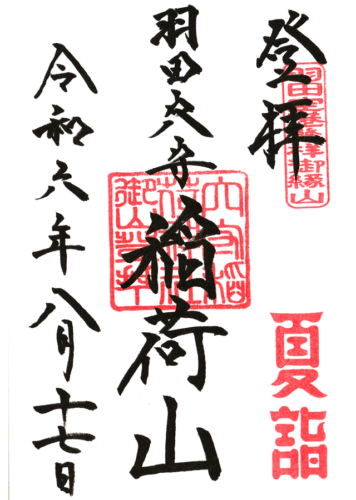

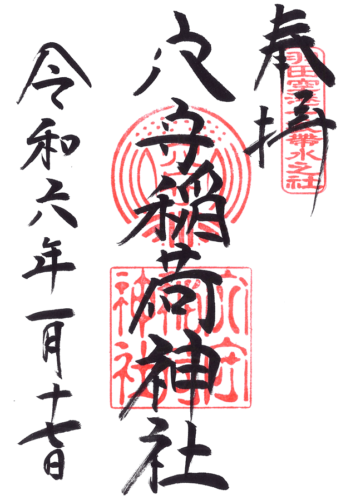

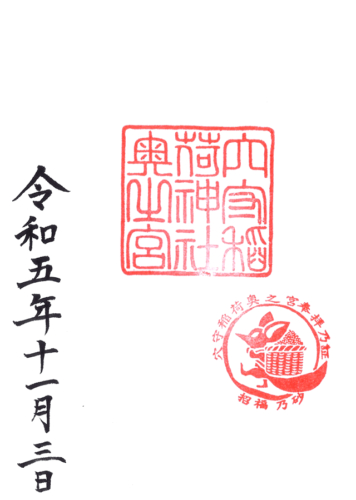

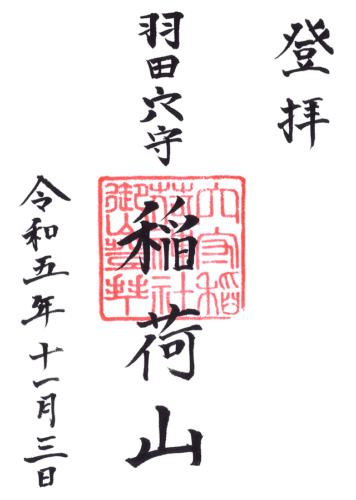

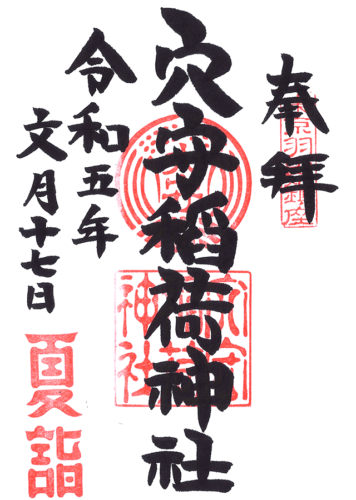

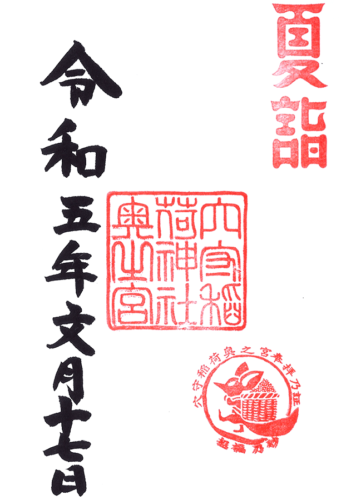

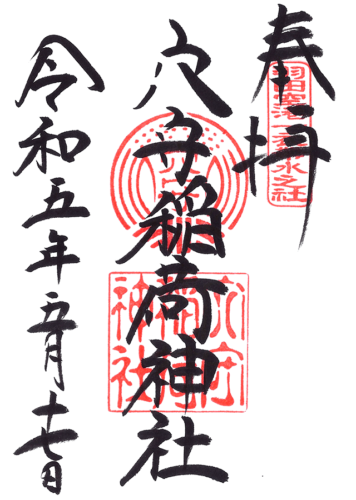

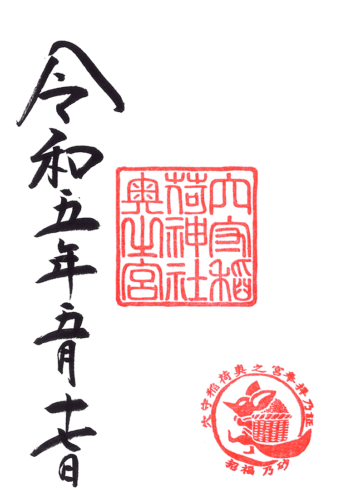

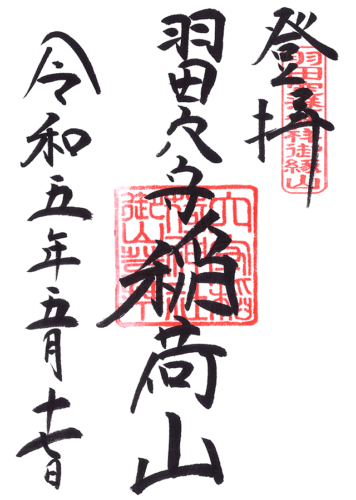

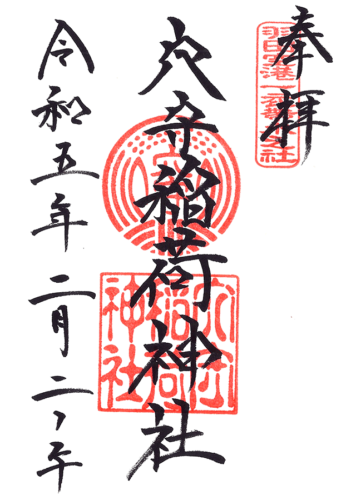

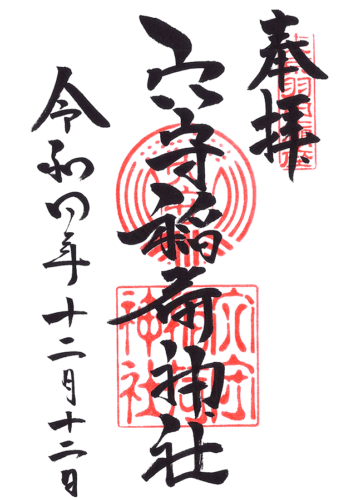

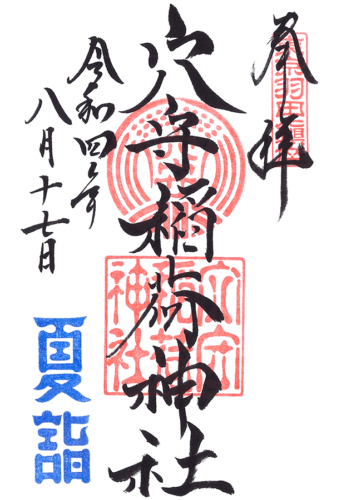

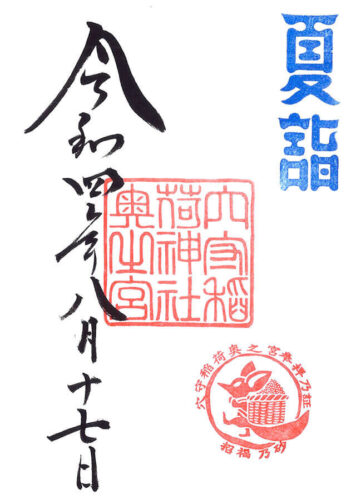

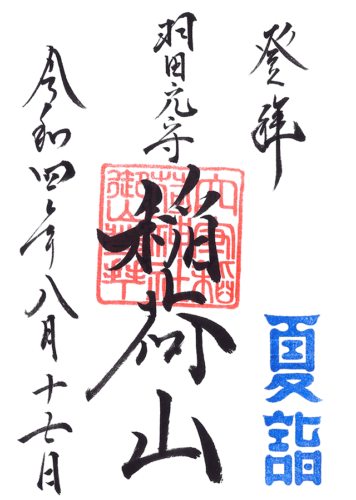

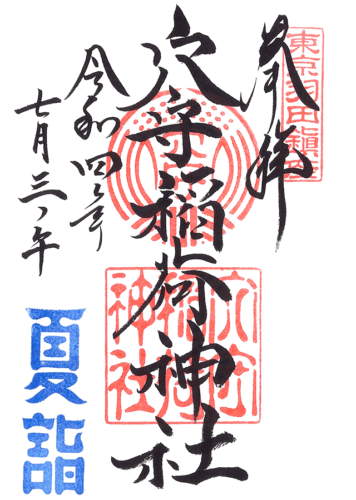

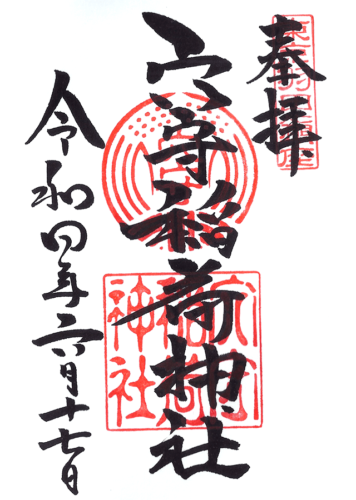

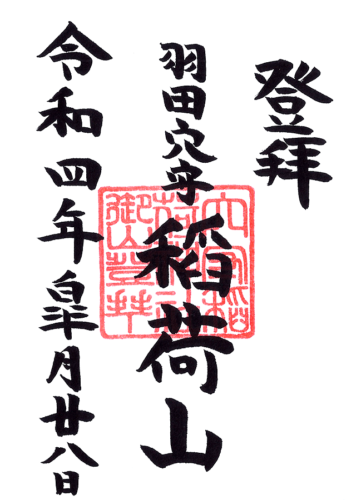

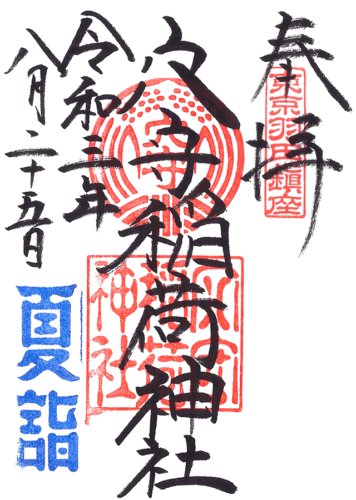

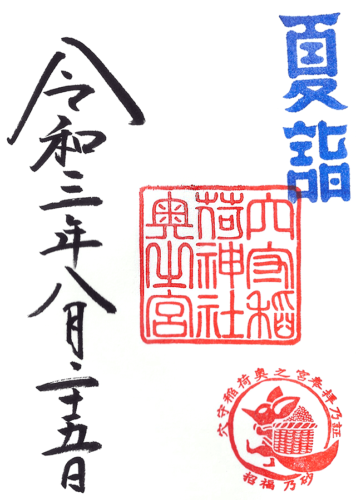

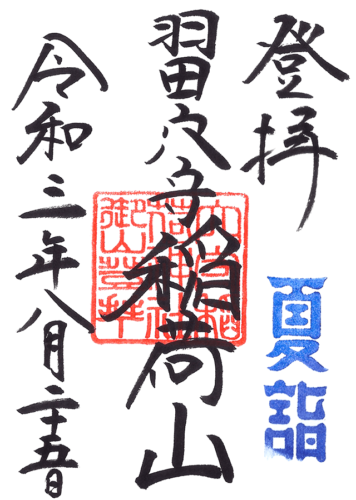

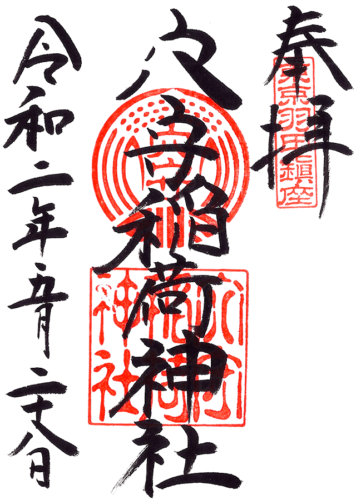

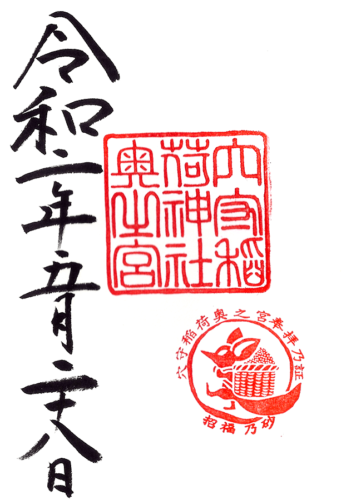

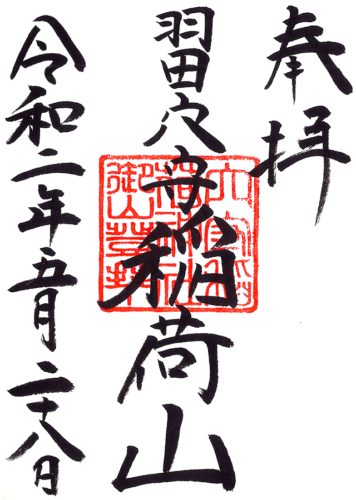

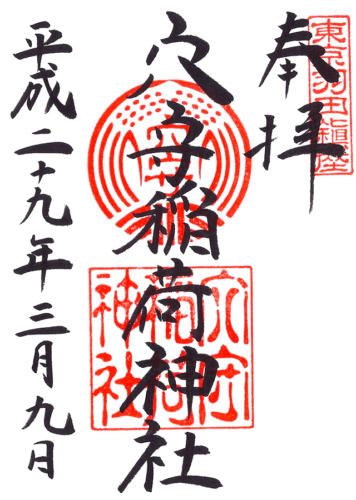

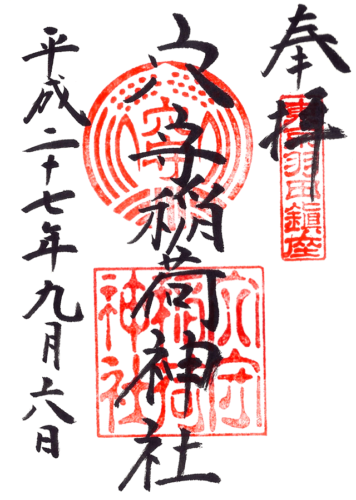

御朱印は穴守稲荷・奥之宮・稲荷山の3種類

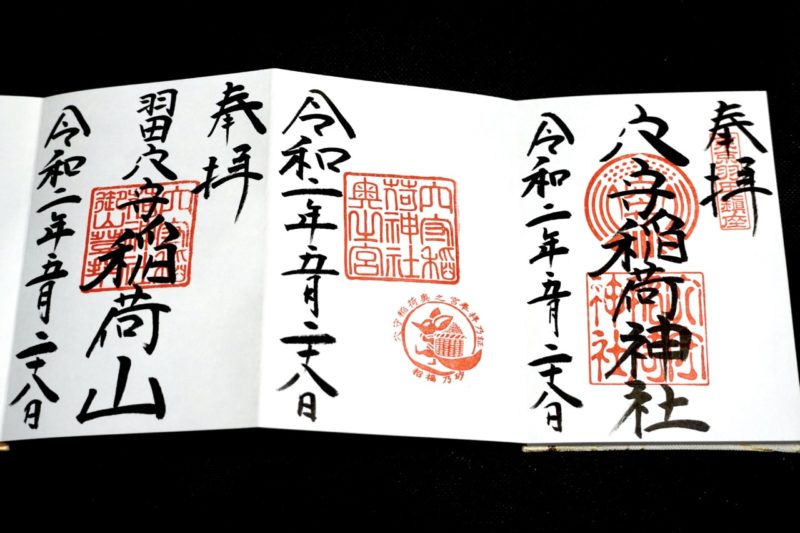

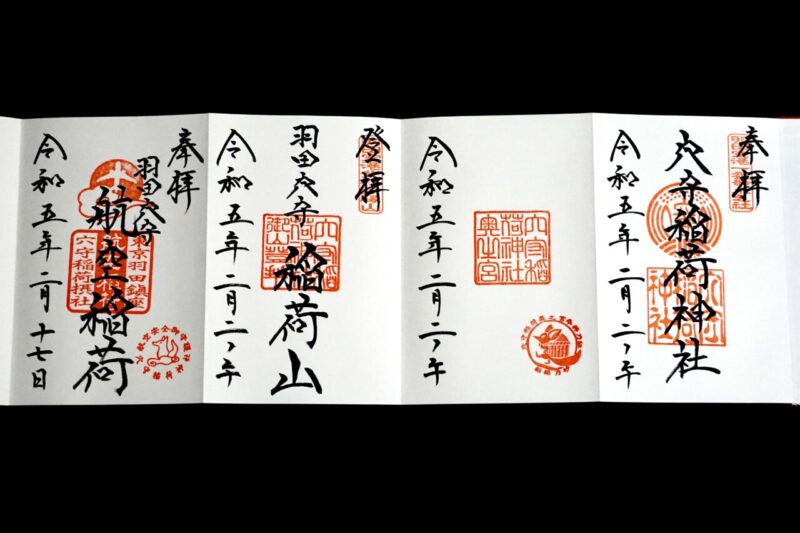

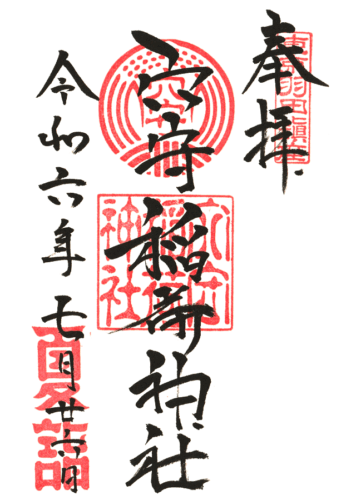

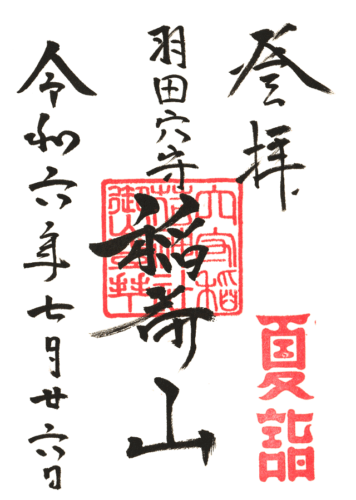

御朱印は奥之宮と稲荷山の完成以後は3種類用意。

穴守稲荷神社、奥之宮、稲荷山登拝の御朱印となっている。

穴守稲荷神社、奥之宮、稲荷山登拝の御朱印となっている。

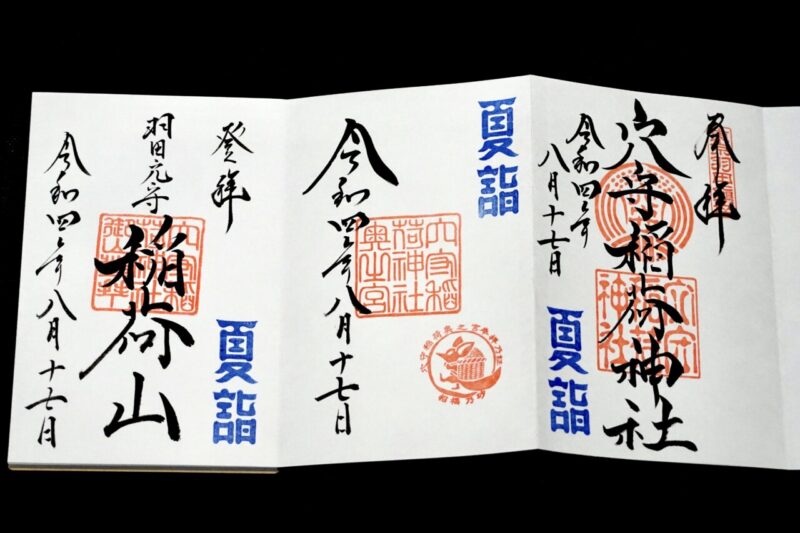

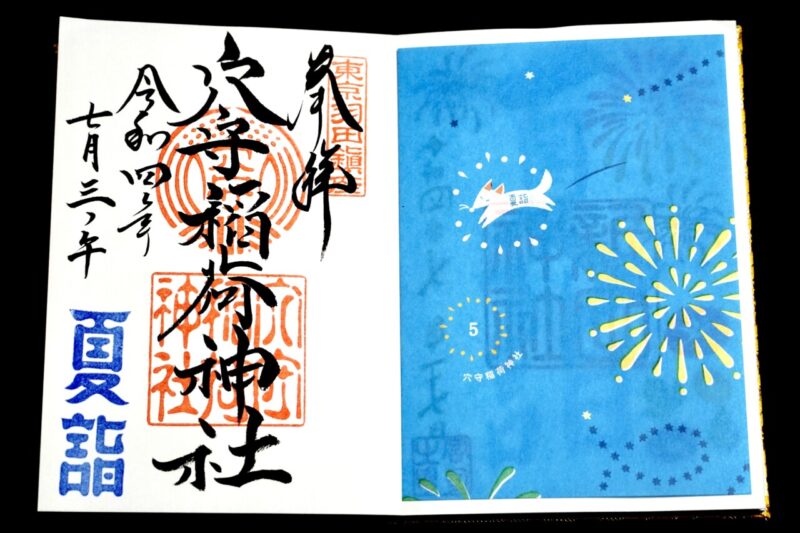

こちらは夏詣仕様の御朱印。

こちらは夏詣仕様の御朱印。

2022年7月に頂いた夏詣御朱印、三の午の日だったので墨書きで三ノ午の文字。

2022年7月に頂いた夏詣御朱印、三の午の日だったので墨書きで三ノ午の文字。

オリジナルの御朱印帳も用意。

オレンジを基調として狐が描かれたデザインでサイズは大判サイズ。

オレンジを基調として狐が描かれたデザインでサイズは大判サイズ。

奥之宮改修及び境内整備のための奉賛金(1口5,000円)を奉納した際に授与。

奉賛記念のため一般頒布の予定はなく奉賛金を奉納した方のみ授与して頂けた。(現在は終了)

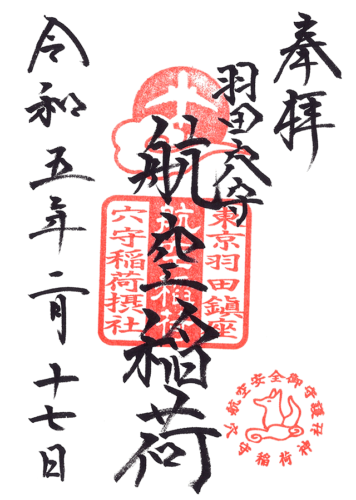

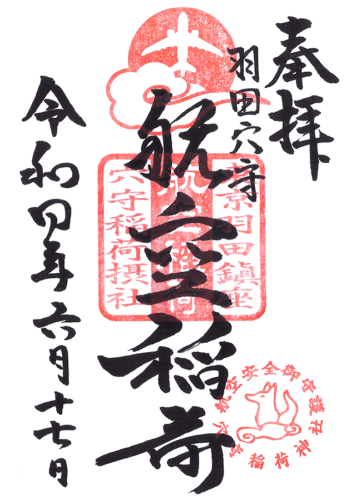

奉賛記念のため一般頒布の予定はなく奉賛金を奉納した方のみ授与して頂けた。(現在は終了)毎月17日と空の旬間(9月20日-30日)には航空稲荷の御朱印

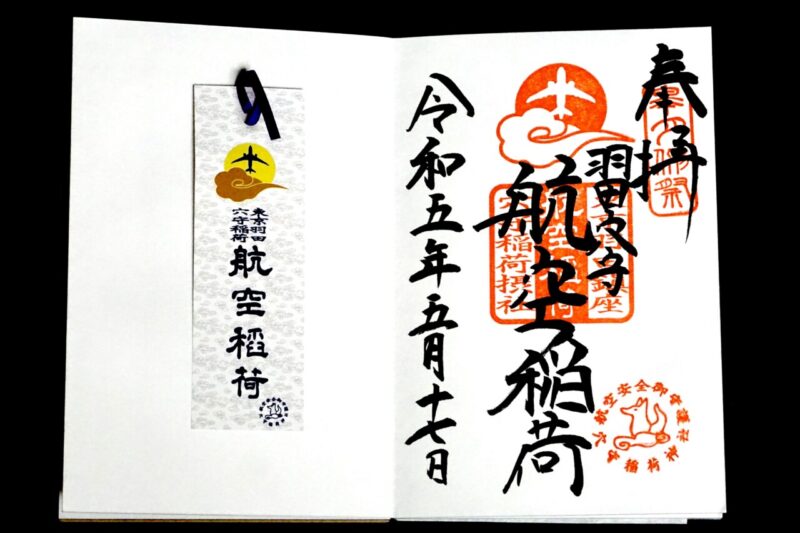

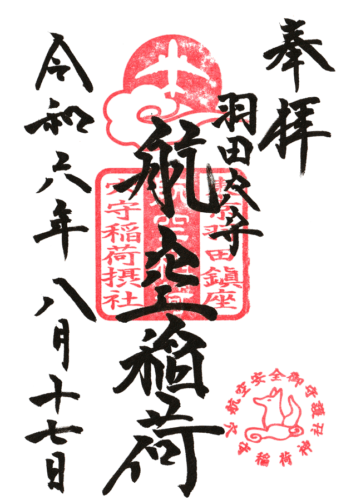

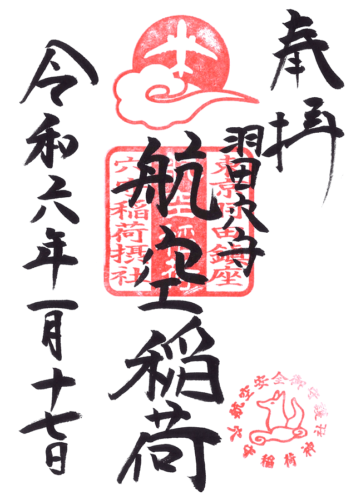

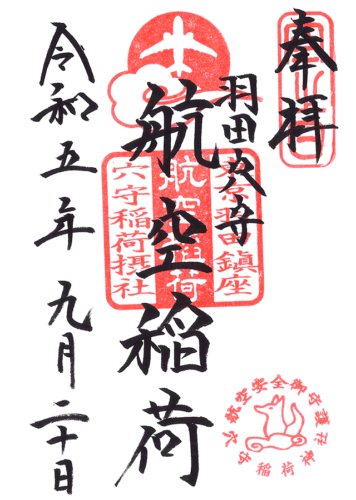

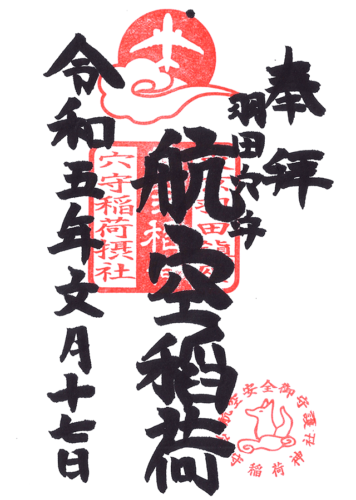

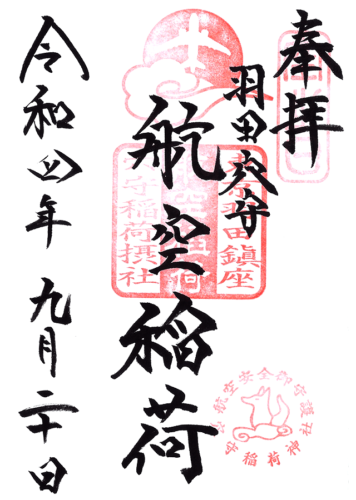

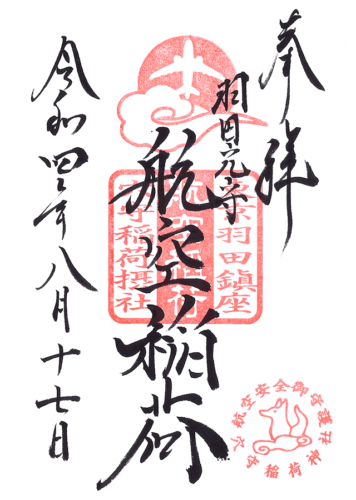

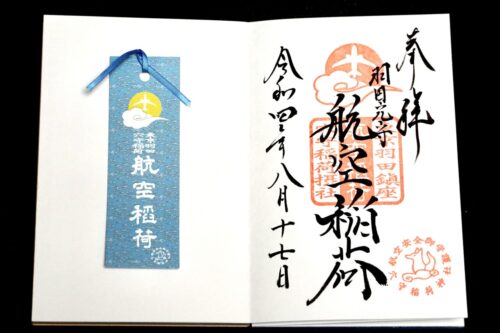

2022年5月17日の航空稲荷例祭に合わせて航空稲荷御朱印を授与開始。

その後は毎月17日と空の旬間(9月20日-30日)に授与している。

その後は毎月17日と空の旬間(9月20日-30日)に授与している。

2022年8月17日に頂いた際は航空稲荷の栞も一緒に下さった。

2022年8月17日に頂いた際は航空稲荷の栞も一緒に下さった。

こちらは9月20日の空の日の御朱印。

こちらは9月20日の空の日の御朱印。

2023年2月17日に頂いた御朱印で、この日から4種全て頂くと冠房印入の御朱印に。

2023年2月17日に頂いた御朱印で、この日から4種全て頂くと冠房印入の御朱印に。

2023年5月27日の航空稲荷例祭日に頂いた御朱印は皐月例祭の印入り。

2023年5月27日の航空稲荷例祭日に頂いた御朱印は皐月例祭の印入り。

2023年9月20日の空の日に頂いた御朱印。

2023年9月20日の空の日に頂いた御朱印。

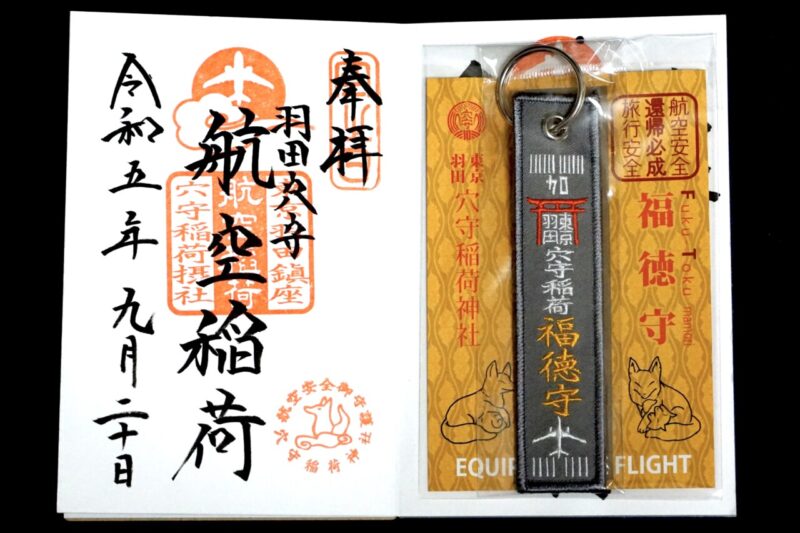

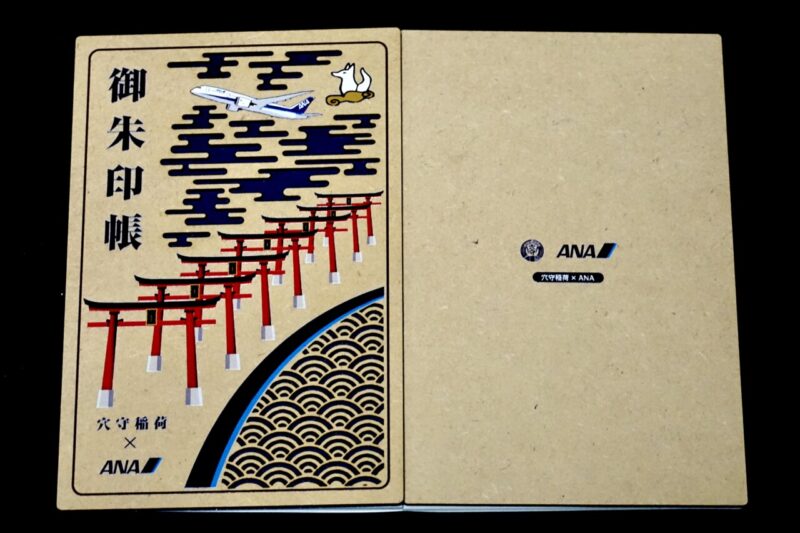

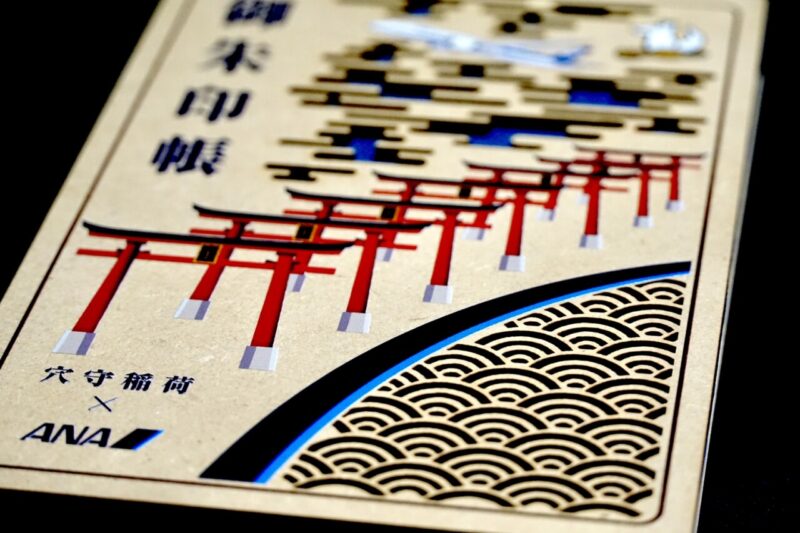

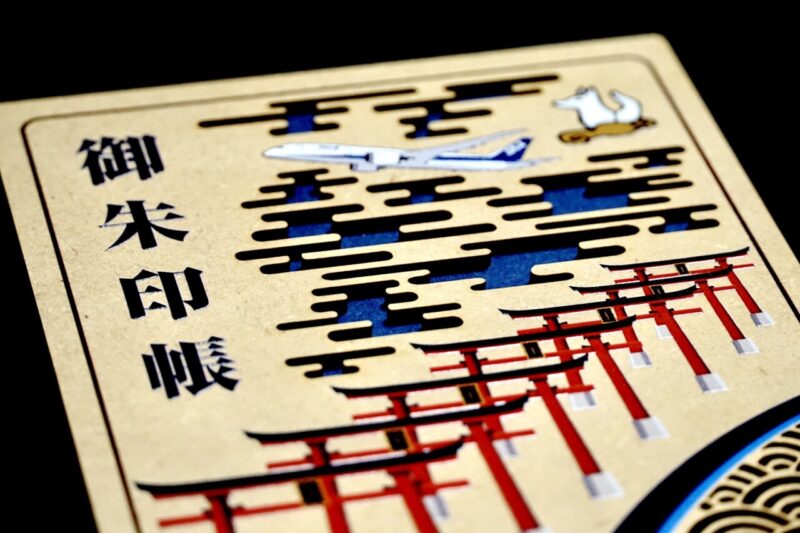

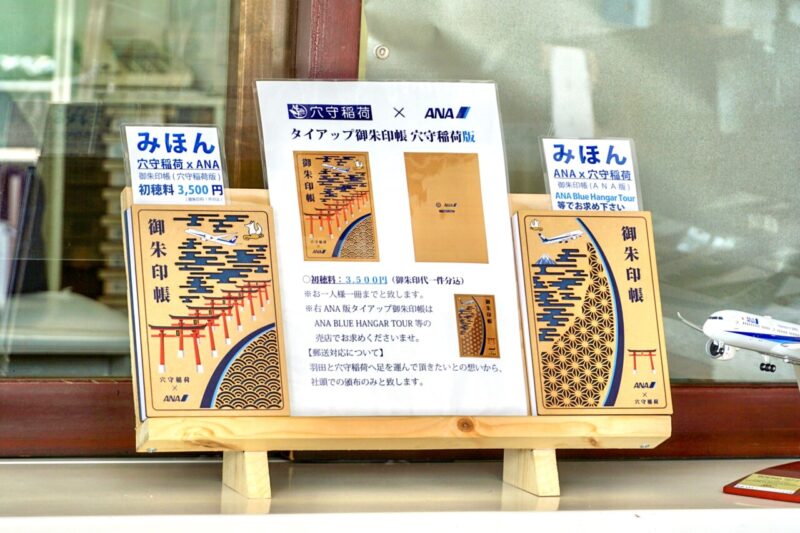

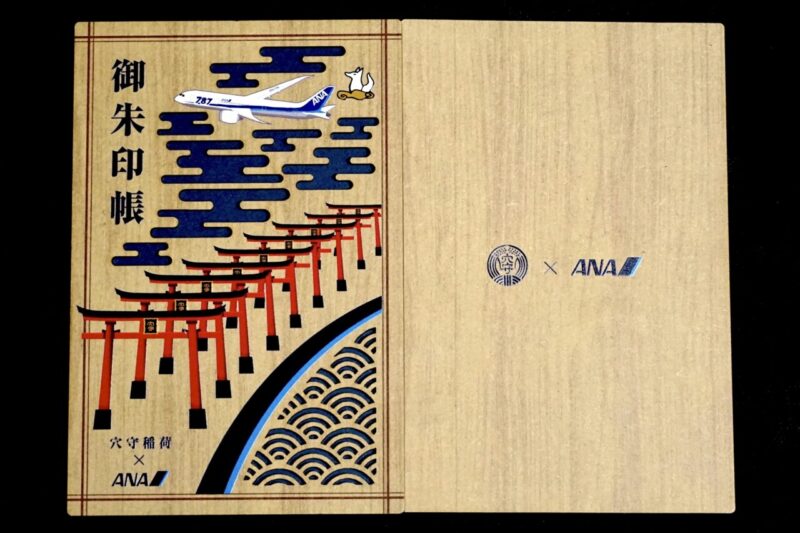

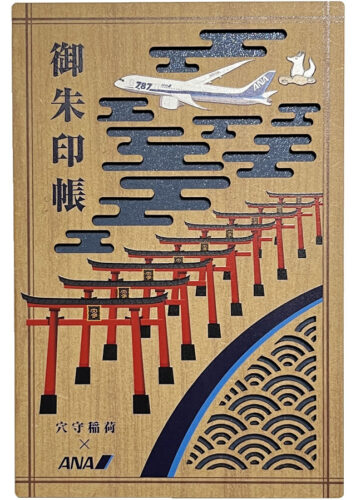

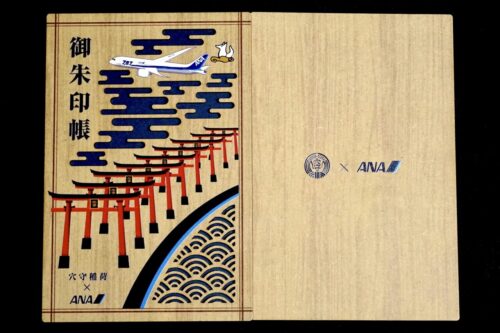

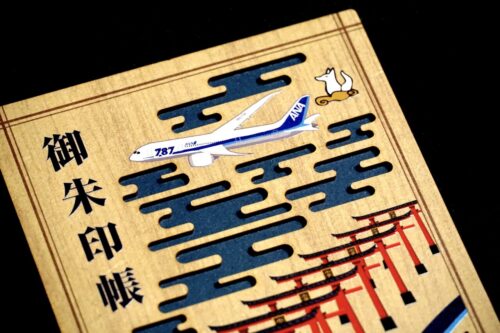

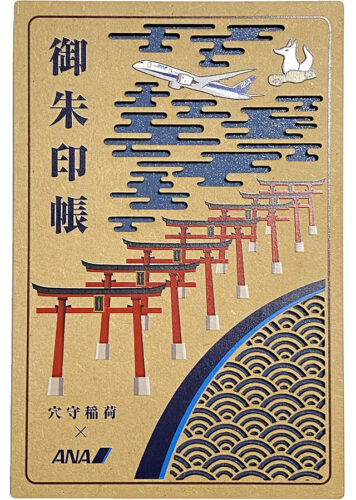

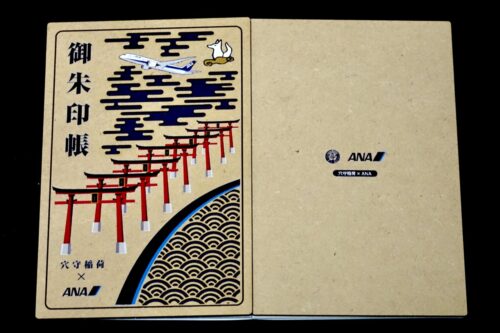

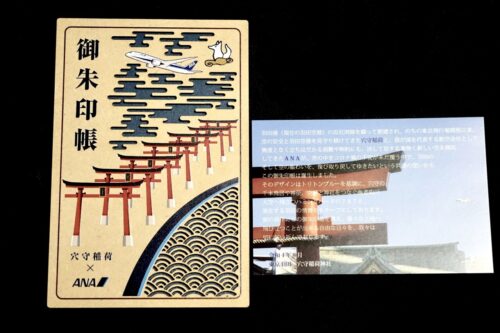

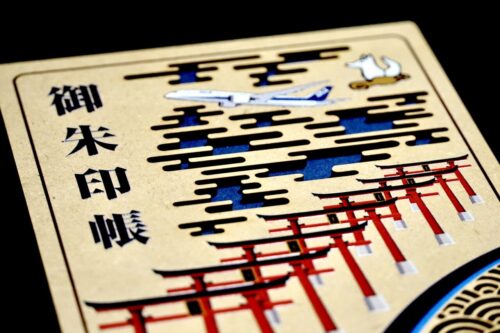

拘りが伝わるANAタイアップ御朱印帳

2022年8月17日よりANAとのコラボ御朱印帳を頒布開始。

厚めの合板にレーザーカット加工で青海波などをブルーの裏紙と立体的に表現。

厚めの合板にレーザーカット加工で青海波などをブルーの裏紙と立体的に表現。

表面には千本鳥居や全日空機や狐をデザイン。

表面には千本鳥居や全日空機や狐をデザイン。

大サイズで紙質もよくとても拘りを感じるクオリティ。

大サイズで紙質もよくとても拘りを感じるクオリティ。

当社で頒布の穴守稲荷版と、ANAのハンガーツアーや公式通販で販売のANA版の2種類を用意。

こちらは社務所に掲示してあった見本品。

こちらは社務所に掲示してあった見本品。

2024年8月17日からはリニューアル版を頒布開始。

初版から丁度2年目にリニューアル。

初版から丁度2年目にリニューアル。

ベースは初版と似ているが至る所に拘りのポイント。

ベースは初版と似ているが至る所に拘りのポイント。

航空機には787の文字。

航空機には787の文字。

筆者は航空機に詳しくないので申し訳ないが航空ファンなら見れば分かる拘りだと云う。

筆者は航空機に詳しくないので申し訳ないが航空ファンなら見れば分かる拘りだと云う。

テーマは「ハミングバードよ永遠に」。

テーマは「ハミングバードよ永遠に」。

当面は初版の頒布も現品限りであるとの事。

当面は初版の頒布も現品限りであるとの事。

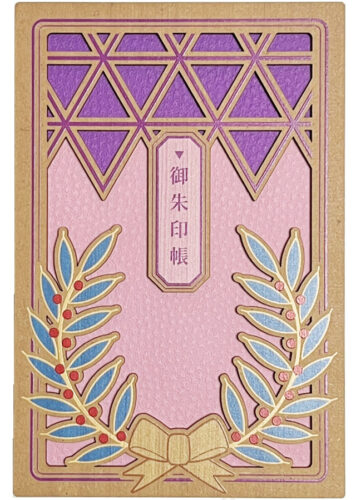

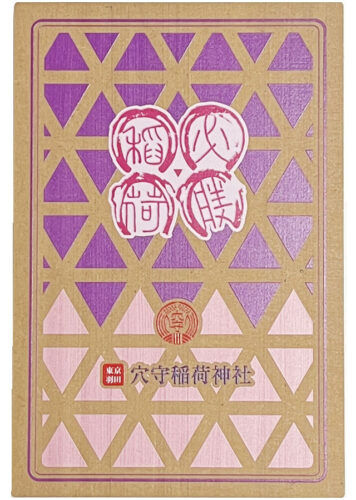

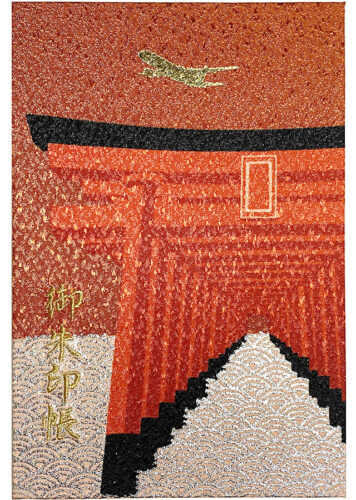

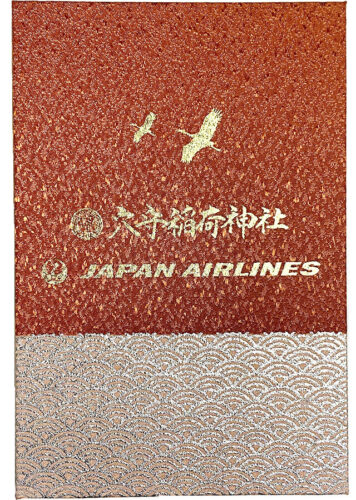

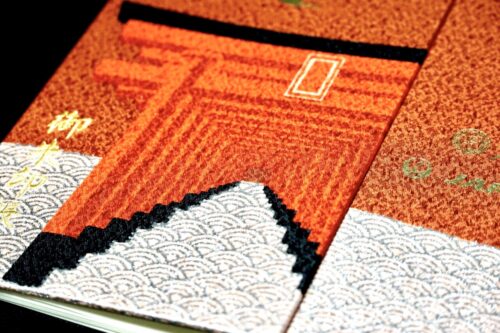

キラキラと美しいJALタイアップ御朱印帳

2023年2月17日よりJALとのコラボ御朱印帳を頒布開始。

表面には千本鳥居と飛行機、裏面には箔押しで社号やJALや鶴。

表面には千本鳥居と飛行機、裏面には箔押しで社号やJALや鶴。

生地は京友禅手捺染と云う職人が手作業で色を重ねていく手法を使用。

生地は京友禅手捺染と云う職人が手作業で色を重ねていく手法を使用。

大サイズで中の紙は薄めの生成り色でとても拘りを感じるクオリティ。

大サイズで中の紙は薄めの生成り色でとても拘りを感じるクオリティ。

ANAコラボ御朱印帳とJALコラボ御朱印帳。

ANAコラボ御朱印帳とJALコラボ御朱印帳。

当社で頒布の穴守稲荷版と、JAL公式通販で販売のJAL版の2種類を用意。

元日からは「羽田七福いなりめぐり」も開催

毎年元日から「羽田七福いなりめぐり」を開催。

令和五年(2023)は3日までの3日間の短縮開催となる。

令和五年(2023)は3日までの3日間の短縮開催となる。

期間:2024年1月1日-3日

各日9時-15時まで受付。

七福神めぐりではなく「羽田七福いなりめぐり」。

羽田周辺のお稲荷様を中心に8社を巡るもの。

2・妙法稲荷神社(みょうほういなりじんじゃ)

3・重幸稲荷神社(じゅうこういなりじんじゃ)

4・高山稲荷神社(たかやまいなりじんじゃ)

5・鴎稲荷神社(かもめいなりじんじゃ)

別格・玉川弁財天(たまがわべんざいてん)

6・白魚稲荷神社(しらうおいなりじんじゃ)

7・穴守稲荷神社(あなもりいなりじんじゃ)

当社以外の御朱印はこの期間でしかいただけない。

還帰必成の御神徳「福徳守」

2023年5月17日(航空稲荷例祭日)より、オリジナルの授与品の頒布を開始。

御遷座の由緒に因んだ御守「福徳守(FT守)」。

御遷座の由緒に因んだ御守「福徳守(FT守)」。

上述した福徳稲荷の通称サバイバーのキツネさんに因んだ御守り。

上述した福徳稲荷の通称サバイバーのキツネさんに因んだ御守り。

必ず帰ってくるキツネさんに因み「還帰必成」の御神徳、さらに航空安全・旅行安全の御神徳の御守として頒布されている。

必ず帰ってくるキツネさんに因み「還帰必成」の御神徳、さらに航空安全・旅行安全の御神徳の御守として頒布されている。

平和が掲げられた大鳥居・大鳥居(赤鳥居)の祟り伝説

当社の境内からやや離れた場所、天空橋駅の南側に当社と縁深い大鳥居が置かれている。

終戦によってGHQによる強制退去や遷座の際に「大鳥居(赤鳥居)の祟り伝説」が生まれた鳥居。

終戦によってGHQによる強制退去や遷座の際に「大鳥居(赤鳥居)の祟り伝説」が生まれた鳥居。

昭和二十年(1945)9月、占領軍(GHQ)の羽田飛行場拡張のため48時間以内の強制退去命令が出され、当社の社殿や鳥居など多くがGHQによって取り壊されたが、門前にあった大鳥居(赤鳥居)だけは撤去する事ができず、そのまま飛行場(後の羽田空港)に残り続けた。

それは「祟り」と畏れられた逸話によるもの。

・GHQが赤鳥居にロープをかけて倒そうとしたところ、ロープが切れて作業員たちに死傷者が出てしまい、撤去が中止となる。

・昭和二十九年(1954)、東京国際空港ターミナルビルが建設された際にも、滑走路拡張工事中に死傷者が続出。

その後も何度か取り壊しや移転案が出るものの、その度に関係者が事故にあったり原因不明の病気になったりとしたため、「祟り」とされ畏れられた。

昭和二十七年(1952)、GHQ(米軍)より羽田空港が返還。

しかしその後も羽田空港の更地に残され続ける事となった。

1990年代に入り、羽田空港の沖合展開にて滑走路に支障するため撤去する計画が再燃。

強制退去から半世紀以上経った平成十一年(1999)にようやく移設が行われた。

現在は天空橋駅の南側、環八の支線に海老取川・多摩川に面する形で現存。

扁額には「平和」と書かれているのが印象的。

扁額には「平和」と書かれているのが印象的。

当社からも徒歩圏内ではあるため、こちら側まで散策するのも楽しいと思う。

当社からも徒歩圏内ではあるため、こちら側まで散策するのも楽しいと思う。

名馬イナリワンは当社が馬名由来

1989年のJRA賞年度代表馬にも輝いた名馬イナリワン。

このイナリワンは当社が馬名の由来となっている。

1989年のJRA賞年度代表馬・JRA最優秀5歳以上牡馬・2016年選出のNARグランプリ特別表彰馬。

主な勝ち鞍は1989年の天皇賞(春)(GI)・宝塚記念(GI)・有馬記念(GI)。

地方競馬場の大井競馬でデビュー、1989年から中央競馬に移籍。

地方競馬場の大井競馬でデビュー、1989年から中央競馬に移籍。1989年に史上4頭目の同一年の宝塚記念と有馬記念を制し、年度代表馬に輝いた。

当社の熱心な崇敬者であった馬主・保手浜氏が当社の神職に相談。

穴守稲荷に由来する「イナリ」に「一番出世してほしい」で「ワン」を組み合わせ「イナリワン」と命名された。

当社の社務所にはイナリワンの優勝レイなどが展示。

社務所にある御縁品の展示コーナー。

社務所にある御縁品の展示コーナー。

GIの優勝レイ。

GIの優勝レイ。

年度代表馬受賞を記念し馬主より奉納。

年度代表馬受賞を記念し馬主より奉納。

展示品を見学する際は必ず参拝後に社務所に声をかけて見ること。

展示品を見学する際は必ず参拝後に社務所に声をかけて見ること。

穴守稲荷神社の本社、さらに右手にある必勝稲荷にも参拝したい。

イナリワンや競馬好きの方の聖地としても人気を博している。

イナリワンや競馬好きの方の聖地としても人気を博している。

穴守稲荷は競馬ファンより信仰を集めた記事が昭和五十年(1975)の読売新聞に掲載されている。

これはイナリワンが誕生するより前の事。

「穴を守る」という社号から「競馬必勝で利益もある」とされ「穴守必勝稲荷」などと言われ競馬ファンから信仰を集めたと云う。

こうした競馬ファンからの信仰が、イナリワンに繋がり、脈々と今も受け継がれている。

イナリワンは2022年6月に『ウマ娘』にも実装。

以前は公式アクリルスタンドが展示されていたが、日に日にファンによる奉納が増えている。

以前は公式アクリルスタンドが展示されていたが、日に日にファンによる奉納が増えている。

作品のファン、競馬ファンからも愛され、崇敬を集めているのがよく伝わる。(2025年12月の様子)

作品のファン、競馬ファンからも愛され、崇敬を集めているのがよく伝わる。(2025年12月の様子)

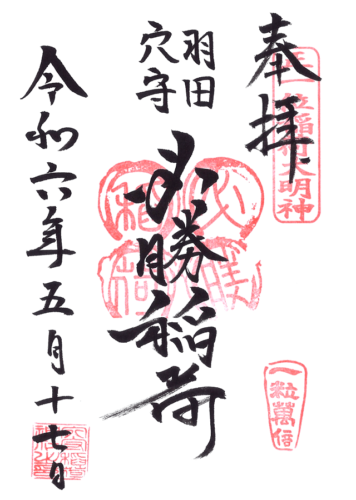

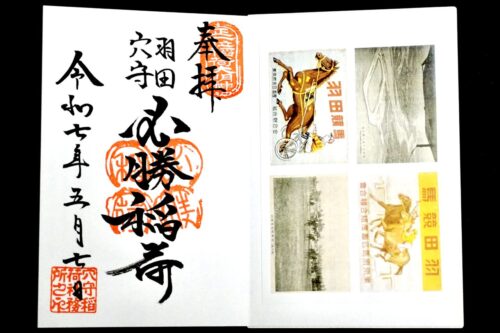

5月7日は必勝稲荷祭・イナリワンの生誕祭・限定御朱印や御朱印帳

1984年5月7日はイナリワンが誕生した日であるため5月7日に必勝稲荷祭を斎行。

イナリワンの生誕祭と合わせた必勝稲荷祭。

イナリワンの生誕祭と合わせた必勝稲荷祭。

2024年は当日限定で必勝稲荷の御朱印が授与された。

挟み紙も羽田競馬の特別仕様。

挟み紙も羽田競馬の特別仕様。

印に使われているのはイナリワンの蹄鉄択。

印に使われているのはイナリワンの蹄鉄択。

ファンにとっては実に嬉しい特別な御朱印となった。

ファンにとっては実に嬉しい特別な御朱印となった。

2025年は当日限定で御朱印の他に御朱印帳も頒布。

イナリワンをモチーフにしたオリジナル御朱印帳。

イナリワンをモチーフにしたオリジナル御朱印帳。

大変な人気で頒布開始より行列ができてそのまま品切れとなった。

大変な人気で頒布開始より行列ができてそのまま品切れとなった。

2025年の限定御朱印の右上には羽田競馬場の本馬場の枠を象った印。

2025年の限定御朱印の右上には羽田競馬場の本馬場の枠を象った印。

所感

江戸時代は新田開墾の際にお祀りした小さな祠であった当社。

明治になり戦前までは一大レジャースポットとして全国的にも崇敬者を増やし隆盛を極めた。

戦後になりGHQによる強制退去からの遷座。

そして残された赤鳥居の祟り伝説と、非常に多くの逸話が存在。

往年の姿を取り戻しつつあるのも、崇敬を集め信仰され続けている証拠なのだろう。

参拝する度に再興の姿を感じる事ができるのが実に素晴らしい。

特に令和二年(2020)には奥之宮と稲荷山の改修が終わり、見事な姿を見せている。

常に多くの方が参拝に訪れており、崇敬の篤さを感じさせてくれた。

東京を代表する稲荷神社の1社で、とても見所の多い良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(1種)・800円(2種)・1,000円(3種)

授与所にて。

※「穴守稲荷神社」「奥之宮」「稲荷山登拝」3種の御朱印あり。

※正月期間(1月5日まで)は近隣の稲荷社と「羽田七福いなりめぐり」あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

2月17日は「航空稲荷御朱印」

※毎月17日と空の旬間(9月20日-30日)に授与。

2月13日・25日は「午ノ日本社復刻御朱印」

※午年に因み午の日の本社御朱印は大正-昭和初期に使われた復刻版の御朱印に。

2月1日は「初午限定本社復刻御朱印」

※初午当日限定で金墨仕様。御縁年の午年を記念して大正-昭和初期の御朱印を復刻。特に中央の印は現存する大正時代の御社号印を使用した特別な印。詳細は公式Instagramにて。

- 通常

- 通常

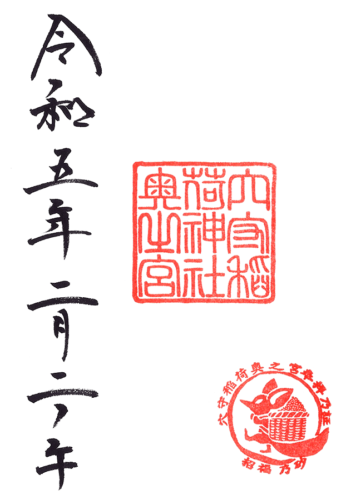

- 奥之宮

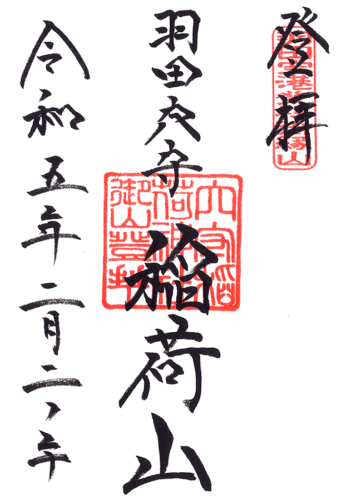

- 稲荷山登拝

- 航空稲荷/空の日

- 遷座記念祭・三条宗近太刀奉納

- 奥之宮

- 稲荷山登拝/遷座記念祭・三条宗近太刀奉納

- 必勝稲荷

- 航空稲荷/空の日

- 通常

- 奥之宮

- 稲荷山登拝

- 夏詣

- 奥之宮/夏詣

- 稲荷山登拝/夏詣

- 航空稲荷

- 夏詣

- 奥之宮/夏詣

- 稲荷山登拝/夏詣

- 必勝稲荷

- 航空稲荷

- 通常/冠房印入

- 奥之宮

- 稲荷山登拝/冠房印入

- 通常

- 奥之宮

- 稲荷山登拝

- 航空稲荷/空の日

- 航空稲荷/夏詣

- 夏詣/冠房印入

- 奥之宮/夏詣

- 稲荷山登拝/夏詣/冠房印入

- 航空稲荷/皐月例祭

- 通常/冠房印入

- 奥之宮

- 稲荷山登拝/冠房印入

- 航空稲荷

- 通常/冠房印入

- 奥之宮

- 稲荷山登拝/冠房印入

- 通常

- 航空稲荷/空の日

- 航空稲荷

- 夏詣

- 奥之宮/夏詣

- 稲荷山登拝/夏詣

- 夏詣/三の午

- 通常

- 航空稲荷

- 通常

- 奥之宮

- 稲荷山登拝

- 夏詣

- 奥之宮/夏詣

- 稲荷山登拝/夏詣

- 通常

- 奥之宮

- 稲荷山登拝

- 通常

- 通常

御朱印帳

必勝稲荷祭限定御朱印帳

初穂料:3,500円(御朱印代1体込)

授与所にて。

2025年5月7日の必勝稲荷祭限定で頒布されたオリジナル御朱印帳。

当社が馬名由来となった名馬イナリワン。

そのイナリワンの誕生日が5月7日であるため同日に行われる必勝稲荷祭。

イナリワンらしさのあるデザインに、イナリワンの蹄鉄択を使用した必勝稲荷の印。

厚めの合板にレーザーカット加工で立体的に表現。

大サイズ。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 限定御朱印

ANAタイアップ御朱印帳(第2版)

初穂料:3,500円(御朱印代1体込)

授与所にて。

2024年8月17日より頒布となったANAとのコラボ御朱印帳の第2版。

初版とは若干違うデザインになっていて航空ファンなら見れば分かる拘り。

テーマは「ハミングバードよ永遠に」。

厚めの合板にレーザーカット加工で青海波などをブルーの裏紙と立体的に表現。

表面には千本鳥居や全日空機や狐をデザイン。

大サイズで紙質もよくとても拘りを感じるクオリティ。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- レーザーカット加工

JALタイアップ御朱印帳

初穂料:3,500円(御朱印代1体込)

授与所にて。

2023年2月17日より頒布となったJALとのコラボ御朱印帳。

表面には千本鳥居と飛行機、裏面には箔押しで社号やJALや鶴。

生地は京友禅手捺染と云う職人が手作業で色を重ねていく手法を使用。

当社で頒布の穴守稲荷版と、JAL公式通販で販売のJAL版の2種類を用意。(2024年2月17日よりJAL版の白ver.を頒布開始)

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 見開き

ANAタイアップ御朱印帳(初版)

初穂料:3,500円(御朱印代1体込)

授与所にて。

2022年8月17日より頒布となったANAとのコラボ御朱印帳。

厚めの合板にレーザーカット加工で青海波などをブルーの裏紙と立体的に表現。

表面には千本鳥居や全日空機や狐をデザイン。

大サイズで紙質もよくとても拘りを感じるクオリティ。

当社で頒布の穴守稲荷版と、ANAのハンガーツアーや公式通販で販売のANA版の2種類を用意。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 案内書

- レーザーカット加工

- 穴守稲荷版・ANA版

御縁年午歳記念復刻版朱印帳(終了)

初穂料:5,000円(奉賛金を奉納した際に頒布)

授与所にて。

奥之宮改修及び境内整備のための奉賛金(1口5,000円)を奉納した際に授与。

奉賛記念のため一般頒布の予定はなく奉賛金を奉納した方のみ授与して頂けた。

飛行機や社殿をデザイン。

大サイズ。

※現在は終了。

- 表面

- 裏面

- 見開き

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

オレンジを基調として狐が描かれたデザイン。

サイズは大サイズ。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

FT福徳守

初穂料:1,500円

授与所にて。

2023年5月17日(航空稲荷例祭日)より頒布開始のオリジナル授与品。

航空安全・還帰必成・旅行安全の御利益。

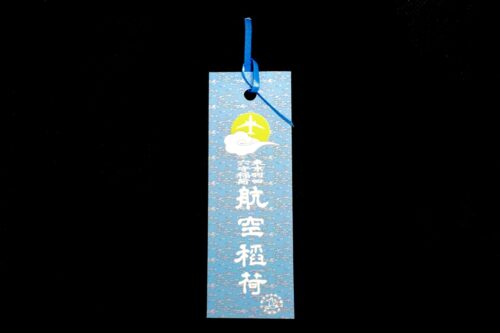

航空稲荷栞

初穂料:─

授与所にて。

毎月17日の航空稲荷御朱印を頂いた際に下さる栞。

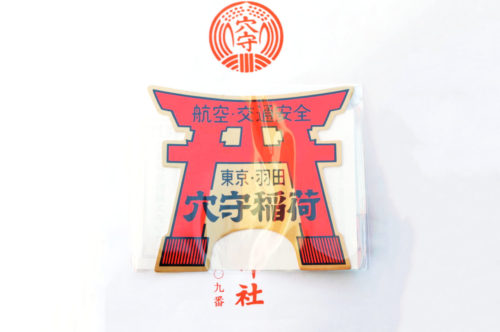

航空・交通安全ステッカー

初穂料:500円

授与所にて。

御神砂

初穂料:志納

御神穴にて。

※志納してセルフで頂く形。

- 御神砂

- 御神砂

参拝情報

参拝日:2025/12/15(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/09/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/05/28(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/07(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2024/09/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/17(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2024/07/26(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/07(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/01/17(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/20(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/17(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/17(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/17(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/12/12(御朱印拝受)

参拝日:2022/09/20(御朱印拝受)

参拝日:2022/08/17(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2022/07/28(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/17(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/28(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/25(御朱印拝受)

参拝日:2020/05/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/03/09(御朱印拝受)

参拝日:2015/09/06(御朱印拝受)

コメント