目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

木の神ククノチを祀る寄來さま

東京都大田区大森北に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧大森村・美原(三原)地区の鎮守。

かつては「寄来神社」「寄來明神」と称され、現在も一部崇敬者は「寄來さま」と尊称。

関東圏では珍しい木の神・久久能智命(ククノチ)を御祭神とする神社である。

神社情報

大森神社(おおもりじんじゃ)

御祭神:久久能智命

社格等:村社

例大祭:9月14・15日に近い土・日曜

所在地:東京都大田区大森北6-32-12

最寄駅:平和島駅

公式サイト:─

御由緒

天正年間の創建と伝えられる。当時この辺りは海辺であり、里人達は漁業をもって生活をしていた。ある時黄金色に輝く像が岸辺に流れつき里人達は畏れて沖へ流すこと三度に及んだが元の場所に寄り来たるので社を建てて、この像を祀ったのが当社の起源といわれている。そのため、この社を寄来明神と称し、また寄来神社と称した。明治元年に神伯 白川資訓王より大森神社の社号並びに額面を賜わり、その後昭和7年10月大東京都実現の折に大森神社と公称するようになった。(東京都神社庁より)

歴史考察

寄來明神(寄来明神)と称された由来

社伝によると、天正年間(1573年-1593年)に創建と云う。

「寄來明神」と呼ばれ崇敬を集めた。

創建には以下のような伝承が残る。

かつてこの地域は海辺で村民は漁業で生活を営んでいた。

ある時、海上に金色に光り輝く像が岸辺に流れ着いた。

村民達は畏れて像を沖に押し流したものの、再び元の場所に流れ着く。

その度に沖に押し流すものの、3度押し流しても元の場所に寄って来るため、祠を建ててこの像を祀った。

像が何度も元の場所に「寄り来たる」という創建由来から「寄來明神」「寄来神社」と称された。

また「寄来神社」の社号から「福が寄って来る」とされ、村民から篤い崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された寄來明神社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(東大森村・西大森村・北大森村)

寄來明神社

除地七畝十五歩。村の北の方海邊より西へいりてあり。相傳ふ中古弥陀の立像海岸へ流れ来しを取上て守に祭れり故に寄来と号すと。本社九尺四方拝殿三間半に二間。祭礼年々九月十五日。社地の北方に社を守れるものの庵室あり。

大森村の「寄来明神社」と記されているのが当社。

上述した創建由来についても記載されている。

かつては北方に庵室がありそちらが管理していたようだ。

旧大森村の美原地区鎮守・美原地区の由来

当時の大森村は東大森村・西大森村・北大森村に分村。

中でも南原・中原・北原と呼ばれた地区は3つの原を集めて「三原(みはら)」と総称。

当社は大森村三原地区の鎮守であった。

「三原」が転じて美称し「美原」と称されるようになる。

当時の「美原」と呼ばれた地区の名残が現在もいくつか残っている。

浮世絵で見る江戸時代の大森

当時の大森は東海道沿いの地域として賑わった地域。

当社も東海道沿いに鎮座していた。

大森は東海道五十三次の宿場としては入っていないものの、品川宿と川崎宿の中間に位置する事から「間の宿」として賑わい発展。

江戸時代の主要街道上で発達した施設の一種。

宿場と宿場の間に興り、発展した休憩用の施設で宿泊は禁止されていた。

海苔を収穫している様子を描いており、海苔は大森の特産品として有名であった。

街道沿いの茶屋では海苔茶漬を出す茶屋も多かったそうで、他に麦藁細工が名物で「川崎大師」参詣の帰りにみやげとして求める人が多く、江戸時代中期-末期には流行した史料が残っている。

明治以降の歩み・大森神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治元年(1868)、神祇伯・白川資訓王より「大森神社」の社号並びに額面を賜わる。

当時はまだ「大森神社」に改称はしていないものの、現在の「大森神社」の呼称がこの頃に誕生。

幕末の公家、明治期の華族で子爵。

明治二年(1869)の神祇制度の改変により神祇伯が廃止されるまで神祇伯(神祇官の長官)を担った。

白川家は平安時代から神祇伯を単独で世襲しやがて白川伯王家(伯家)と呼ばれるようになった。

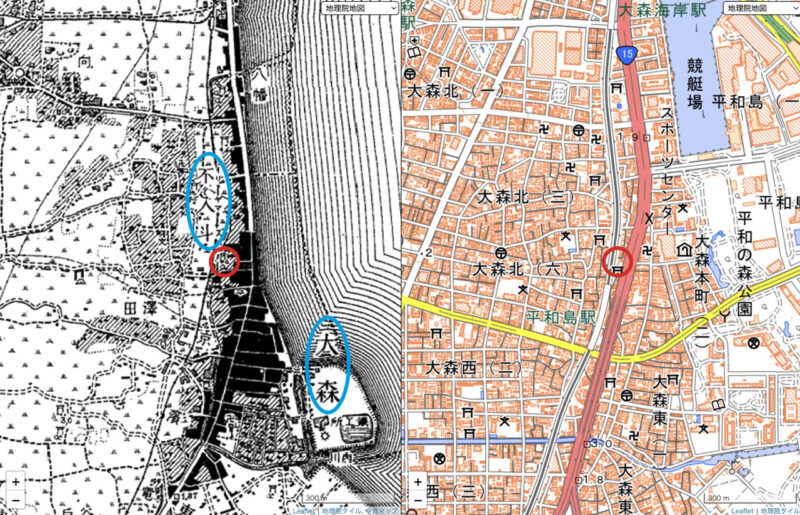

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

当社は大森と不入斗の境に鎮座していて、当社のすぐ上には不入斗の地名が残る。

当社からもほど近い「磐井神社」を由来とする隣村。

「磐井神社」は延喜式内社の古社。

中世以降は立派な境内が残り繁栄し広大な神田を持ち、貢納を免除された不入権(ふにゅうけん)をもつ免租地であった。

その事から周辺は「不入斗村」と呼ばれるようになった。

当社前には東海道があり、その先は海で平和島などの埋立地はまだできる前。

社頭から東海道と海が見えたと思われ、現在とは風景は随分と違ったのであろう。

昭和七年(1932)、東京市に編入する際に現在の「大森神社」に正式に改称。

明治元年(1868)に神祇伯・白川資訓王より賜った社号に変更した形となる。

明治元年(1868)に神祇伯・白川資訓王より賜った社号に変更した形となる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿が焼失。

昭和三十八年(1963)、再建を果たす。

平成十七年(2005)、社殿が改修。

平成十七年(2005)、社殿が改修。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

第一京浜沿いに鎮座

第一京浜(国道15号)沿いに鎮座する当社。

かつては今より広い社地を有していたのだが、第一京浜の拡張と共に社地が削れててしまい現在はこぢんまりとした境内。

かつては今より広い社地を有していたのだが、第一京浜の拡張と共に社地が削れててしまい現在はこぢんまりとした境内。

鳥居と社号碑が立ち、その先にすぐ社殿が見える。

鳥居と社号碑が立ち、その先にすぐ社殿が見える。

社号碑には村社大森神社の文字。

社号碑には村社大森神社の文字。

新しくなった手水舎・百度石

鳥居を潜って左手に手水舎。

令和六年(2024)11月に新しくなったばかり。

令和六年(2024)11月に新しくなったばかり。

小さいながらも龍の吐水口が可愛らしい。

小さいながらも龍の吐水口が可愛らしい。

手水舎の左手には百度石。

百度参りがされていたように当社が大いに崇敬された証拠でもある。

百度参りがされていたように当社が大いに崇敬された証拠でもある。

神仏に祈願するために同一の寺社に百度参拝すること。

戦後に再建された朱色の社殿

正面には朱色が映える社殿。

昭和二十年(1945)の東京大空襲で旧社殿が消失。

昭和二十年(1945)の東京大空襲で旧社殿が消失。

戦後の昭和三十八年(1963)に鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

戦後の昭和三十八年(1963)に鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

平成十七年(2005)には社殿の改修も行われた。

平成十七年(2005)には社殿の改修も行われた。

綺麗に維持された社殿である。

綺麗に維持された社殿である。

御祭神は木の神である久久能智命

当社の御祭神は久久能智命。

珍しい御祭神であり関東圏ではあまり見ない御祭神。

日本神話の神産みにおいて、イザナギ・イザナミの間に産まれた神。

『日本書紀』では、山・川・海の次に「木の精ククノチ」として産まれてたとされ、木の神として信仰を集めている。

何故このような珍しい神が祀られているのか非常に興味深い。

資料などは焼失しているため詳細は不明との事だが、かつては浜辺で漁村であった当地に、木の神が祀られているというのは何とも不思議。

いずれにせよ推論に過ぎないが、関東圏では珍しい久久能智命をお祀りする当社はとても興味深い神社である。

銅燈籠・境内社は椿神社と稲荷神社

拝殿前には一対の灯籠。

昭和三十年(1955)に奉納されたもの。

昭和三十年(1955)に奉納されたもの。

彫刻が施されよい出来。

彫刻が施されよい出来。

境内社は社殿左手に二社が並ぶ。

奥には京急の線路。

奥には京急の線路。

左手が椿神社。

左手が椿神社。

右手が稲荷神社。

右手が稲荷神社。

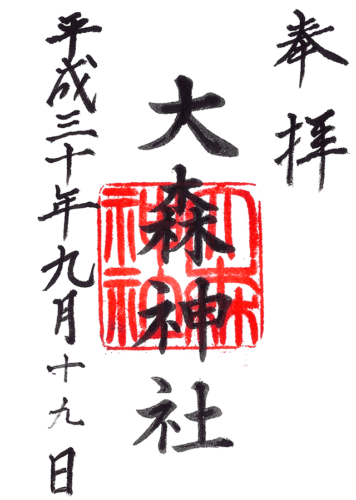

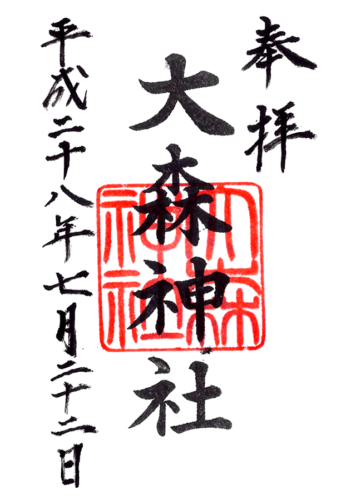

御朱印は社務所にて

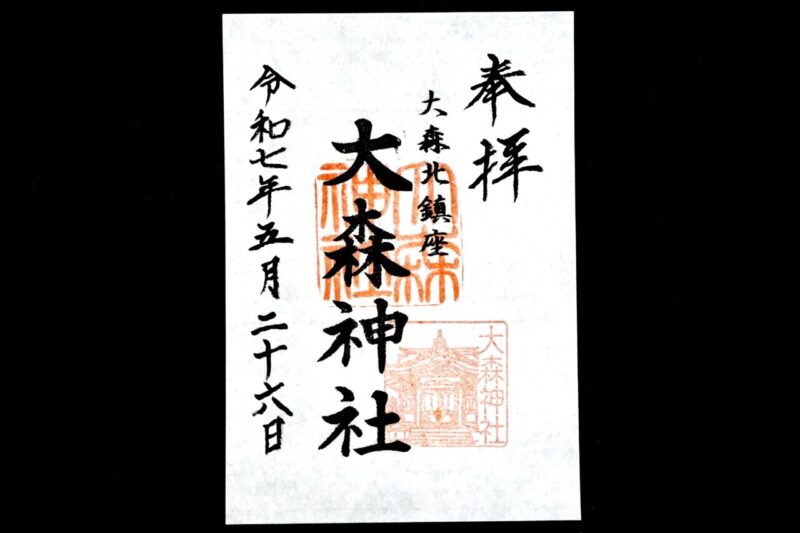

御朱印は「大森神社」の朱印。

2025年に頂いた際には社殿の印や大森北鎮座といった文字も追加されるように。

2025年に頂いた際には社殿の印や大森北鎮座といった文字も追加されるように。

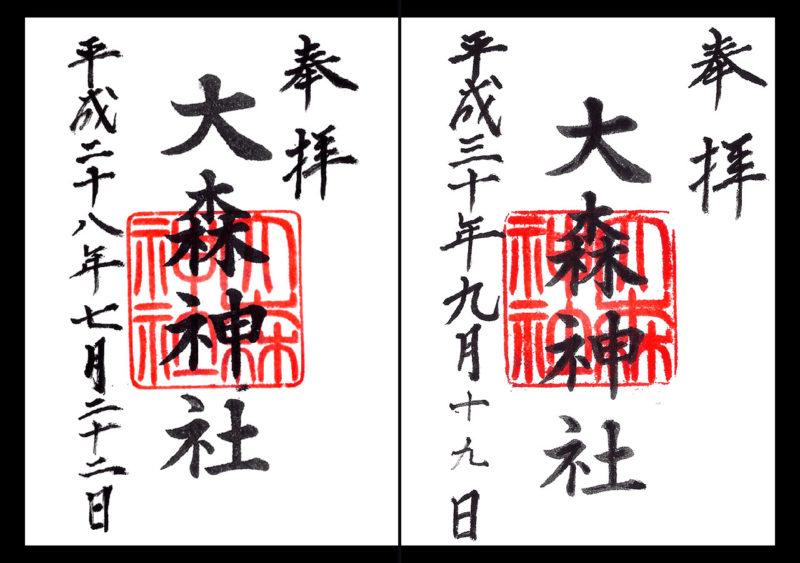

こちらは以前頂いた御朱印。

こちらは以前頂いた御朱印。

所感

平和島駅よりすぐの第一京浜沿いに鎮座する当社。

かつては旧東海道(美原通り)まで伸びた社地を有していたものの、現在は社地が削られてしまっており往年の姿を見る事はできない。

社殿も戦後の再建であり歴史を感じさせるのは百度石など極一部となっているが、境内は綺麗に整備されていて現在も地域からの崇敬を集めているのが伝わる。

御祭神である木の神・久久能智命は関東圏では大変に珍しい神であり、御神徳を求める崇敬者もいると云う。

古くは浜辺であり漁村であった当地に何故木の神が祀られたのか。

個人的にはとても興味深い神社である。

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/05/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/09/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/07/22(御朱印拝受)

コメント