神社情報

東八幡神社(ひがしはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

社格等:村社

例大祭:8月上旬の週末

所在地:東京都大田区矢口3-17-3

最寄駅:矢口渡駅

公式サイト:http://tokumochi-jinja.tokyo-jinjacho.or.jp/keidai00.html

御由緒

矢口の古市町会地区の鎮守さまです。ご創建は建長2年(1250)と伝えられています。江戸期には湯坂八幡神社と呼ばれていました。もとは村内に西八幡神社(領家八幡宮)がありましたが、明治44年(1911)当社に合祀して東八幡神社と称するようになりました。現在のご社殿は昭和47年(1971)2月に竣功されたものです。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2017/05/29

御朱印

初穂料:300円

「徳持神社」社務所にて。

※社名部分は墨書きではなく印版によるもの。

※普段は神職が常駐していないため、本務社「徳持神社」にて拝受できる。

歴史考察

旧古市場村鎮守の八幡さま

東京都大田区矢口に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧古市場村の鎮守。

江戸時代は「湯坂八幡」「東八幡宮」とも称された。

明治に「西八幡」と呼ばれた「領家八幡」を合祀し、現在の社名に改称。

現在は多摩川七福神の弁財天を担っている。

神職は常駐しておらず「徳持神社」の兼務社となっている。

湯坂八幡と称された江戸時代

社伝によると、建長二年(1250)の創建と伝わる。

江戸時代までは「湯坂八幡」「東八幡宮」と称されていた。

当地周辺は「古市場村」と呼ばれた村で、古市場村鎮守の一社として崇敬を集めたとされる。

同村にあった「天満天神社」(現・川崎市幸区東古市場83)にて、古くから年に2度の市場が立っていた事が地名由来とされている。

現在も近くにある「圓應寺」が別当寺を担っていた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(古市場村)

八幡社

見捨地一段八畝。本村耕地の内にあり。土人湯坂八幡とも東八幡宮とも呼。わづかなる祠なり。前に石の鳥居をたつ。祭礼は八月十五日なり。是も圓應寺持。

古市場村の「八幡社」として記されている。

村人たちは「湯坂八幡」とも「東八幡宮」とも呼ぶと記されている。

別当寺は「圓應寺」であった。

「本村耕地の内にあり」とあって、現在の多摩川沿いではなく、もう少し内陸の北東に鎮座していたと思われる。

「わづかなる祠なり」との記述から、大変小さな祠であった事が窺える。

(古市場村)

八幡社

社地一段三畝。多摩川の傍にあり。内室八幡と称す。この地の小名を両の鳥居をたつ。両柱の間九尺。勧請の年暦を傳へず。これも圓應寺持。

一方で古市場村にはもう一社「八幡社」があり、これが明治に当社に合祀される。

「内室八幡」と称されていたとされる。

「多摩川の傍にあり」との記述から、現在の当社の鎮座地がこちらであったと思われる。

嘉永四年(1848)、社殿が造営された記録が残っている。

明治になり東八幡と西八幡が合祀・遷座

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行によって、矢口村・古市場村・下丸子村・道塚村・蓮沼村・今泉村・原村・小林村・安方村が合併して矢口村が成立。

当地は矢口村古市場と呼ばれ、後に古市場町となっていく。

明治三十九年(1906)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

注目すべきは「古市場」と記された、旧古市場村において見られる2つの神社。

明治の地図には一帯に2つの神社の地図記号を見る事ができる。

橙円で囲ったのが、現在は神社がないが、こちらが「東八幡宮」と称されていた八幡社(当社)である。

明治四十四年(1911)、「西八幡宮(領家八幡)」を合祀。

これを機に社号を「東八幡神社」に改めた。(おそらくこの時に当地への遷座も行っている)

これを機に社号を「東八幡神社」に改めた。(おそらくこの時に当地への遷座も行っている)

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が消失。

同年、仮殿を建立。

戦後になり境内整備が行われる。

昭和四十七年(1972)、社殿が再建。

仮殿のまま27年を経て、ようやく社殿が再建された。

近年には朱色に塗り替えが行われており、朱色が鮮やかな社殿となった。

平成二十六年(2014)には、多摩川七福神が開始。

平成二十六年(2014)には、多摩川七福神が開始。

当社は弁財天を担っている。

現在は神職の常駐はなく「徳持神社」の兼務社となっている。

境内案内

多摩川沿いに面して鎮座

最寄り駅の矢口渡駅から第二京浜(国道1号線)に出て南下。

多摩川大橋を渡る手前の、多摩川沿いに鎮座している。

向かいが多摩川の土手になっていて、多摩川沿いの旧「西八幡宮」の鎮座地であった事が窺える。

向かいが多摩川の土手になっていて、多摩川沿いの旧「西八幡宮」の鎮座地であった事が窺える。

社頭に鳥居と社号碑。

社号碑には「鎮守村社東八幡神社」の文字。

社号碑には「鎮守村社東八幡神社」の文字。

やや下り宮になって石段を降りる境内。

鳥居手前左手には「矢口の渡し跡」と記された碑が置かれている。

鳥居手前左手には「矢口の渡し跡」と記された碑が置かれている。

江戸中期以降は当社付近に「矢口の渡し」と呼ばれる渡し場があった事による。

江戸中期以降は当社付近に「矢口の渡し」と呼ばれる渡し場があった事による。

鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

綺麗に整備されてはいるが使用する事はできない。

綺麗に整備されてはいるが使用する事はできない。

戦後に再建された社殿・朱色へ塗り替え

社殿は昭和四十七年(1972)に再建されたもの。

東京大空襲によって社殿が焼失し、仮殿のまま時が過ぎ27年を経てようやく再建を果たした。

東京大空襲によって社殿が焼失し、仮殿のまま時が過ぎ27年を経てようやく再建を果たした。

10年ほど前に参詣した際は、木の色と白壁の社殿であった記憶がある。

10年ほど前に参詣した際は、木の色と白壁の社殿であった記憶がある。

現在の鮮やかな朱色は、近年になって塗り替えられたものであろう。

現在の鮮やかな朱色は、近年になって塗り替えられたものであろう。

社殿の前に一対の狛犬。

明治三十五年(1902)の奉納とあり、西八幡宮に奉納されていたものかもしれない。

明治三十五年(1902)の奉納とあり、西八幡宮に奉納されていたものかもしれない。

児童公園や公衆電話がある境内

境内の右手には児童公園が整備。

滑り台やブランコ、ジャングルジム、時計などが整備されていて、いずれも新しく置換えられている事からも、地域の憩いの場として需要があるのだろう。

滑り台やブランコ、ジャングルジム、時計などが整備されていて、いずれも新しく置換えられている事からも、地域の憩いの場として需要があるのだろう。

さらに一画には公衆電話ボックスも置かれている。

地域の公園と一体となったかのような境内。

地域の公園と一体となったかのような境内。

社殿右手には立派な参集殿。

こうした児童公園や参集殿からも、地域の方々が集う場として当社が利用されているのが伝わり、昔ながらの神社のあり方を示している。

こうした児童公園や参集殿からも、地域の方々が集う場として当社が利用されているのが伝わり、昔ながらの神社のあり方を示している。

快晴時は富士山も見える多摩川土手・かつての矢口の渡し

当社の向かいには多摩川土手が広がる。

信号を渡ったその先が土手となっている。

信号を渡ったその先が土手となっている。

土手沿いはとても気持ちよく見晴らしが良い。

左手には多摩川大橋を望む事ができる。

左手には多摩川大橋を望む事ができる。

右手から正面にかけて、よく晴れた日には富士山も見える。

右手から正面にかけて、よく晴れた日には富士山も見える。

正月2日に参拝した時は、冬晴れの中、綺麗な富士山を見る事ができた。

正月2日に参拝した時は、冬晴れの中、綺麗な富士山を見る事ができた。

多摩川七福神巡りの弁財天・神社の御朱印は徳持神社にて

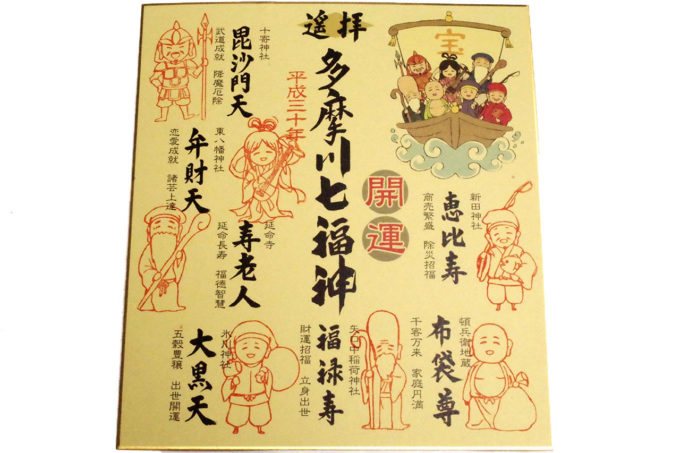

平成二十六年(2014)、町おこしの一環で当社を中心とした「多摩川七福神巡り」が開始。

矢口・下丸子地域は、1358年(正平13年)、新田義興が多摩川の矢口渡で謀殺されたという伝説に関連する様々な逸話や史跡が残っている地域です。

2014年、この地域に『多摩川七福神』が設置され、新しい歴史が始まります。

多摩川七福神は、この地で暮らす人々や、この地域を訪れる人々の”心のよりどころ”として、未来への希望と生きる力を与えてくれる神様達です。

この機会に「多摩川七福神パワースポット巡り!」で、ご自身やご家族の福運祈願を行いながら、先人たちの思いや数々の歴史の証(地域資源)との出会いをお楽しみください。(頒布の資料より)

七福神巡りの色紙の頒布(1,000円)は「新田神社」のみで行われる。

色紙は通年販売しており、一年を通して巡ることができる七福神巡りとなっている。

色紙は通年販売しており、一年を通して巡ることができる七福神巡りとなっている。

「多摩川七福神巡り」については、筆者が平成三十年(2018)に巡拝した記事があるので、下記を参照して頂きたい。

当社は多摩川七福神の弁財天を担っている。

社殿内部には多摩川七福神の弁財天が置かれていた。

社殿内部には多摩川七福神の弁財天が置かれていた。

境内右手に立派な社務所があるのだが、普段は神職の常駐がない。

各種対応などは本務社の「徳持神社」で行っているため、神社の御朱印も「徳持神社」にて頂く事ができる。

所感

古市場村の鎮守として崇敬を集めた当社。

あまり史料が残っておらず、江戸時代の地誌に頼る面が多いのだが、古市場村には2つの八幡社が鎮座しており、位置関係から東にある「東八幡宮」と、西にある「西八幡宮」と称されていたようで、現在の当社は西にある「西八幡宮」の位置に鎮座している。

社名は「東八幡神社」であるが、明治になって両社が合祀された際に、西八幡の境内へ遷座したようであり、地域の住民による協議なども開かれたのであろう。

戦後に再建された境内は、児童公園や参集殿など地域の方々の集い場となっており、鎮守の古きあり方を示しているように思う。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 社殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 神輿庫 ]

[ 真榊 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 倉庫 ]

[ 参集殿(社務所) ]

[ 児童公園 ]

[ 石碑 ]

[ 公衆電話ボックス ]

[ 案内板 ]

[ 多摩川土手 ]

コメント

多摩川七福神のスタンプは全て新田神社にあり、弁財天のスタンプも徳持寺にはありません。

また東八幡神社社殿内に置かれているのは大黒天ではなく、弁財天です。

間違った情報を記載しないで下さい。

おかげで振り回されました

■匿名さま

多摩川七福神につきましては2018年に巡拝した記事を書いていますので、そちらをご覧下さい。

https://jinjamemo.com/archives/tamagawa7fukujin.html

「徳持神社」では神社の御朱印が頂ける旨を記載しています。

(「徳持神社」で多摩川七福神のスタンプが頂けるとは書いていません、あくまで神社の御朱印は本務社の「徳持神社」で頂けるという記載です)

多摩川七福神のスタンプは「新田神社」で頂ける旨も、巡拝記事に記載しています。

ご指摘の一箇所、表記ミス(氷川様の記事を元に書いたので、その際の大黒天の部分を書き換えていなかった)があり修正させて頂きました。(七福神を巡拝した記事にはしっかり弁財天と記載しています)

ただ「東八幡神社」では弁財天が祀られている旨を書いていますし、画像も載せていますので、弁財天が置かれているのも分かると思うのですが…。

振り回してしまったようで申し訳ありませんが、多摩川七福神については巡拝記事に詳しく書いていますし、記事内にもリンクを貼っていますので、そちらをご覧下さい。

あくまで神社単独の記事になりますので、御朱印は「徳持神社」で対応して頂けるので間違っていませんし、ご理解下さい。