目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

駒込妙義坂上のだいこく神社

東京都豊島区駒込に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、氏子地域を有さない。

古くは屋敷の邸内社として創建し、江戸時代には11代将軍・徳川家斉が将軍職に就く前に参拝したと伝わり「出世大黒」と呼ばれ崇敬を集めた。

邸内社であったが明治になって神社としての体裁を整えた。

「大國神社」と書いて「だいこくじんじゃ」と読む。

古くから大黒天(大黒様)を祀る神社として信仰を集めている。

神社情報

大國神社(だいこくじんじゃ)

御祭神:大己貴命

社格等:─

例大祭:5月10日(創立記念日)

所在地:東京都豊島区駒込3-2-11

最寄駅:駒込駅

公式サイト:http://www.daikokujinja.org/

御由緒

天明三年(1783)に、当大島家の先祖が、現在の地におまつりしたもので、明治十二年(1879)、当時の大総代・細川潤次郎男爵の協力を得て神社としての体裁を整え、現在に至っています。(境内の掲示より)

歴史考察

宮司の先祖・大島氏の屋敷内に創建

社伝によると、天明三年(1783)に創建と云う。

古くは宮司・大島氏の先祖が下野国都賀郡大川島村(現・栃木県小山市大川島)に住んでいた際、屋敷内に小祠を祀っていたと伝わる。

天明三年(1783)、先祖が駒込に移住し小祠も当地に遷したのを起源としている。

大黒天を祀り「大黒様」として多くの人々が参拝したと伝わる。

大国主命(おおくにぬしのみこと)の名でも知られる出雲の神。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

民間信仰によって「大国」が「だいこく」と読める事から、七福神でもある「大黒天(大黒様)」と習合していった。

第11代将軍・徳川家斉が参詣した出世大黒

当地に遷されて以後、武士・農民・町民など多くの人々が参詣。

中でも徳川第11代将軍・徳川家斉が将軍職に就く前に参詣したと伝わる。

徳川第11代将軍。

天明七年(1787)に15歳の若さで就任。

将軍に就任するとそれまで権力を持った老中・田沼意次を罷免し、代わって松平定信を任命し、この定信が主導した政策を「寛政の改革」として知られる。

以後、将軍在職は50年にも及んだ。

隠居してからも実権を持ち続けた事から、その間は大御所時代とも呼ばれる。

家斉が後に将軍となった事から「出世大黒」とも称され崇敬を集めたと云う。

江戸の人気侠客・新門辰五郎も崇敬

「出世大黒」として武士・農民・町民など多くの人々が崇敬。

幕末には新門辰五郎も崇敬したと伝わる。

江戸時代後期の町火消・鳶頭・任侠。

「浅草寺」の門番を務めた任侠であり、任侠の中でも図抜けた資金力を誇った。

江戸庶民の娯楽の場であった浅草で名を馳せた任侠という事もあり、没後は多くの題材となり人気を博した。

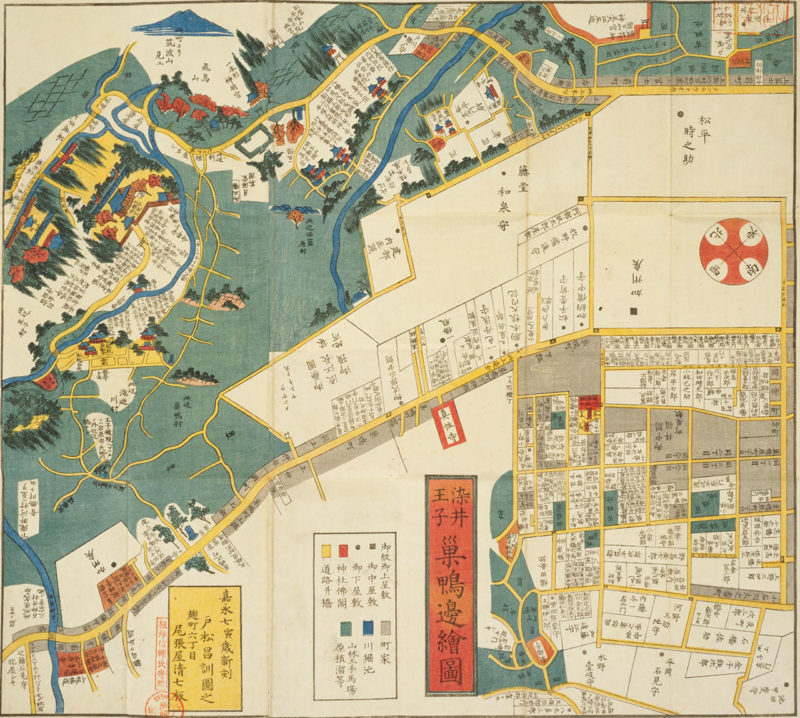

江戸切絵図から見る駒込

江戸時代の当社は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の染井・王子・巣鴨周辺の切絵図。

現在の当地(駒込駅周辺)は、図の中央上に描かれている。

地図上には表記はないが赤円で囲ったのが当社周辺で、現在の駒込駅周辺になる。

上駒込村の一画であった事が記してあり、「駒込村百姓町家」の文字も見える。

当社はこうした町家の一画、大島家の屋敷内に置かれていた。

当地周辺には大名屋敷も多く立ち並んでおり、その中に百姓などの町家も設けられていた。

日光御成街道 (現・本郷通り)沿いにあったため多くの人々が参詣に訪れたのであろう。

明治以降の歩み・神社としての体裁を整える

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治十二年(1879)、当時の大総代・細川潤次郎男爵の協力を得て神社としての形を整える。

幕末に土佐藩士として藩政に参加。

明治維新後は法律起草のエキスパートとして法制学者・教育者として活躍。

平民に苗字を許す規定を提案した人物としても知られる。

日本の近代法導入の功績が高く評価され男爵を授けられた。

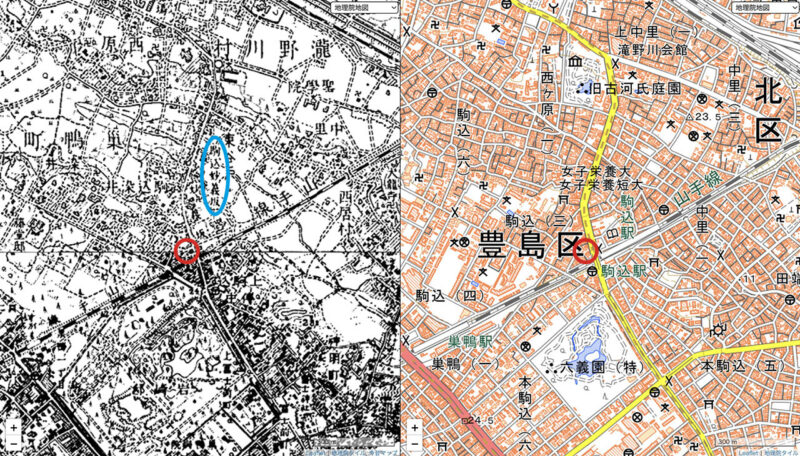

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、当時の古地図には神社の地図記号を見る事ができないが、当時から小さな神社であった事が窺える。

当社の北側には「駒込妙義坂下」の文字も見る事ができる。

当地はその坂の上にあったため、現在の御朱印には「駒込妙義坂上」の文字が記してある。

大正時代初頭、市区改正による区画整理によって境内が縮小。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では駒込地区は焼け野原となる。

当社も甚大な被害を受け社殿などが焼失。

戦後になり社殿など境内が再建された。

平成二十三年(2011)、社殿の老朽化に伴い、現在の社殿を再建。

社務所の建て替えも行われ現在に至る。

社務所の建て替えも行われ現在に至る。

境内案内

駒込駅前の好立地に鎮座する大黒様

最寄駅の駒込駅の駅前に鎮座。

北口の通りを挟んだ向かい側に鎮座。

北口の通りを挟んだ向かい側に鎮座。

駅前の好立地で、人の往来が大変多く当社への参拝者も多い。

駅前の好立地で、人の往来が大変多く当社への参拝者も多い。

石垣に囲まれた手狭な境内。

正面に石鳥居。

正面に石鳥居。

昭和二十六年(1951)に建てられたもので旧社殿の再建と同時期。

昭和二十六年(1951)に建てられたもので旧社殿の再建と同時期。

その左手に社号碑が置かれている。

「大國神社」と記され石鳥居同様に戦後の再建にあったって建てられたもの。

「大國神社」と記され石鳥居同様に戦後の再建にあったって建てられたもの。

鉄筋コンクリート造で再建された社殿

社殿は平成二十三年(2011)に再建されたもの。

まだ新しさが残る社殿で、鉄筋コンクリート造。

まだ新しさが残る社殿で、鉄筋コンクリート造。

拝殿には打出の小槌が施されていて、大黒天(大黒様)を祀る神社なのが伝わる。

拝殿には打出の小槌が施されていて、大黒天(大黒様)を祀る神社なのが伝わる。

旧社殿は木造の趣のある小さな社殿であったが、現在の本殿の中に旧本殿も移築されていると云う。

旧社殿は木造の趣のある小さな社殿であったが、現在の本殿の中に旧本殿も移築されていると云う。

賽銭箱にも打出の小槌。

賽銭箱にも打出の小槌。

戦前の狛犬・懐かしい10円のおみくじ販売機

社殿の前には一対の狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された狛犬。

昭和十五年(1940)に奉納された狛犬。

戦災によって悉く境内が被害を受けた中も、こうして石製の奉納物は残っているのが喜ばしい。

戦災によって悉く境内が被害を受けた中も、こうして石製の奉納物は残っているのが喜ばしい。

拝殿前右手におみくじ販売機。

昔ながらの懐かしいおみくじ販売機で今も10円のままで現役稼働している。

昔ながらの懐かしいおみくじ販売機で今も10円のままで現役稼働している。

おみくじは十円です。

十円玉専用になっていますので十円玉をご用意ください。

60日毎の甲子祭・木彫の大國像が授与

当社では60日に1度の「甲子の日(きのえねのひ)」に「甲子祭(きのえねまつり)」が行われる。

境内にある献燈にも「キノエネ」の文字。

境内にある献燈にも「キノエネ」の文字。

十干十二支で60日周期で一番最初にくる日。

そのため何事を始めるにも縁起の良い吉日とされている。

甲子の日に大黒天を祀る祭りとして各地で行われてきた風習で、甲子待ちとも呼ばれる。

子(ねずみ)は大黒天と習合した大己貴命(大国主命)の神使とされたため、甲子の日が縁日として民間信仰として崇敬を集めた。

江戸時代より大黒天を祀る商家で行われる事が多く、現在も大黒天を祀る寺社では甲子の日に縁日が行われる事も多い。

当社の甲子祭では甲子祭ごとに国産ヒノキによる木彫りの大國像を授与。

第一体目から順に甲子祭ごとに1つずつお受けし第七体目で一巡となる。

1月11日・3月12日・5月11日・7月10日・9月8日・11月7日

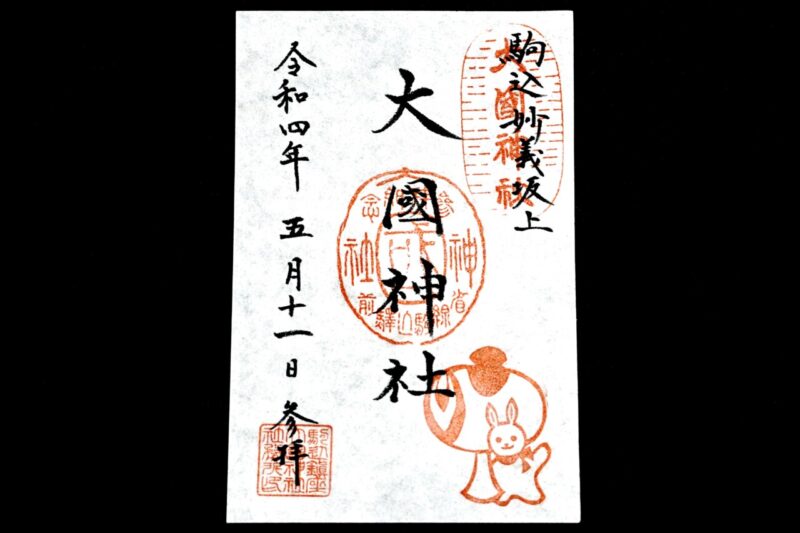

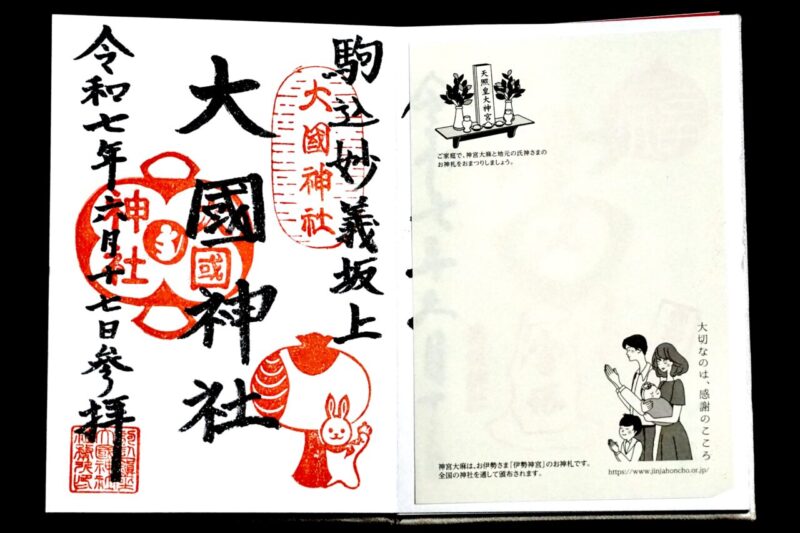

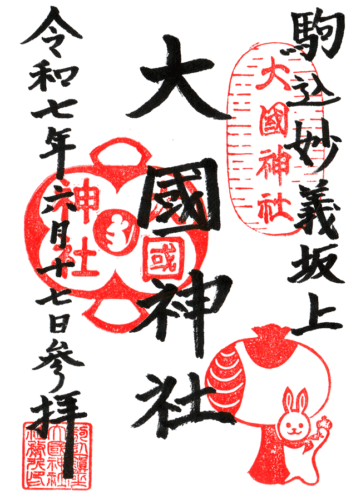

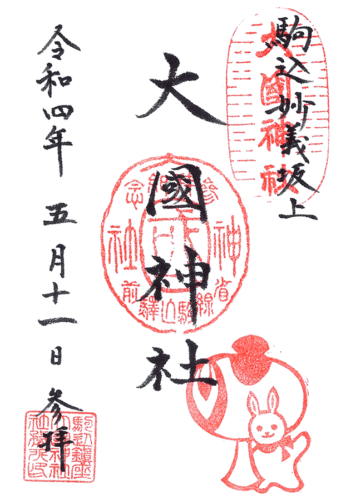

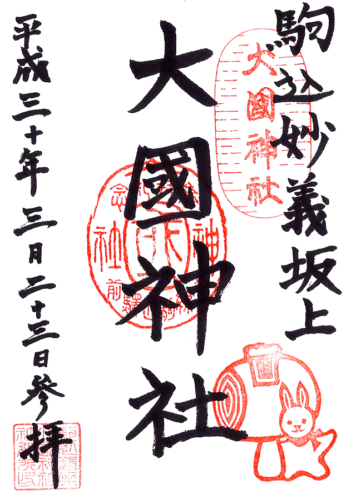

うさぎと打ち出の小槌の御朱印

こちらは2022年に頂いた御朱印。

「大國神社 参拝記念 省線駒込驛前」の御朱印で戦前から使われていた印。

「大國神社 参拝記念 省線駒込驛前」の御朱印で戦前から使われていた印。

御朱印のうさぎは当社オリジナルのキャラクターである「大吉うさぎ」。

古事記には御祭神の大己貴命(大国主命)を扱った物語に「因幡の白兎」と云う神話があり、その事からうさぎをモデルとしている。

古事記には御祭神の大己貴命(大国主命)を扱った物語に「因幡の白兎」と云う神話があり、その事からうさぎをモデルとしている。所感

駒込駅前に鎮座する小さな神社。

古くは屋敷に奉斎された小祠の大黒様であり、明治になってから神社の体裁が整えられた。

氏子地域をもたない崇敬神社であるが、駒込駅前の好立地という事もあり多くの人々の往来、当社に立ち寄って参拝してから駅に向かう方も姿も多く見られる。

旧社殿の趣のある境内もよかったが、現在の社殿のほうが明るく、誰もが入りやすい雰囲気となっているため、気軽に参拝して行く方が多いようで素敵な事だと思う。

こうした氏子地域をもたない小さな神社が、駅前という好立地の地で維持できているのも、駒込の大黒様として崇敬を集めているからこそなのであろう。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※桜の時期など季節に応じて限定印になる場合あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/06/17(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/03/23(御朱印拝受)

コメント