目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

多くの神社が合祀された用賀の鎮守

東京都世田谷区用賀に鎮座する神社。

旧社格は村社で、用賀の鎮守。

元は伊勢信仰の無格社「神明社」として信仰を集めた。

明治の合祀政策によって、用賀鎮守の村社「八幡社」など5社を合祀し、現在の「用賀神社」へ改称した歴史を持つ。

以前は「玉川神社」の兼務社だったが現在は神職の常駐がある本務社となっている。

神社情報

用賀神社(ようがじんじゃ)

御祭神:天照大神・應神天皇・仲哀天皇・神功皇后・倉稲魂命・市杵島姫命・大山祇命・菅原道真公

社格等:村社

例大祭:10月体育の日の前日

所在地:東京都世田谷区用賀2丁目16-26

最寄駅:用賀駅

公式サイト:─

御由緒

御当社の前称神明社は、その創建の年代は不詳であるが、合祀神たる八幡社(應神天皇・仲哀天皇・神功皇后)は天正年間、鎌倉なる鶴岡八幡宮(旧国幣中社)より御分霊を迎えて奉祀せりと言う。明治五年に村社に定められ、明治四十一年八月十一日、当村八幡山より現在の地に鎮齋せる神明社に合祀し、同時に村内に鎮齋せる稲荷社(倉稲魂命)、厳島社(市杵島姫命)、山際社(大山祇命)、天神社(菅原道真公)を合祀し、同年十一月七日、御社号を地名に基づき用賀神社と御改称致しました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

室町時代に開拓された用賀村・地名由来はヨガ

社伝によると、創建年代は不詳。

元は「神明社」と云う伊勢信仰の神社が当地に鎮座していた。

永禄・元亀年間(1558年-1573年)、用賀村が開拓。

後北条氏の家臣・飯田帯刀(いいだたてわき)と子である飯田図書(いいだずしょ)によって開拓されたと伝えられている。

用賀村を開拓した飯田図書は「真福寺」を開基。

用賀は「真福寺」の門前町として発展していく事となる。

世田谷区用賀4にある真言宗智山派の寺院。

村の開拓者・飯田図書によって開基。

山号は「瑜伽山(ゆがさん)」と云い、「瑜伽」はサンスクリット語「ヨーガ」の音訳で、鎌倉時代に当地周辺にヨーガ(ヨガ)の道場が開かれていた伝説を由来とする。

「真福寺」の山号が「瑜伽山(ゆがさん)」であった事で、この「瑜伽」が「用賀」に転じたとも、鎌倉時代にヨーガ(ヨガ)の道場が開かれていた伝説が由来とも云われる。

いずれにせよヨーガの道場が地名由来になったのは間違いない。

当社はそうした用賀村の村内にあった神社が明治になり複数合祀された神社となっている。

創建年代や御由緒不詳の神明社

古くから当地に鎮座していたのは、江戸時代に「神明社」と呼ばれた神社。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には「神明社」についてこう記されている。

(用賀村)

神明社

除地一段。村内小名下にあり。鎮座の年代詳ならず。社二間に三間。西向前に鳥居あり、両柱の間九尺。祭禮九月廿五日。村内真福寺持。

用賀村にある「神明社」と記されているのが当社。

「鎮座の年代詳ならず」とあり、証券年代不詳だった事が分かる。

鳥居や社伝を設けられた神社だったが社地はそう広くはなかったようだ。

用賀村の鎮守であった八幡社と村内の神社

一方で村の鎮守であったのが後に当社に合祀される事になる「八幡社」。

「八幡社」は、天正年間(1573年-1591年)に鎌倉の「鶴岡八幡宮」から勧請されたと伝わる。

『新編武蔵風土記稿』には「八幡社」についてこう記されている。

(用賀村)

八幡社

除地九段八畝。是も下にあり。村の鎮守なり。社二間四方。前に鳥居を建つ、両柱の間九尺。祭禮九月十五日。同寺持。

用賀村の「八幡社」として記され、「神明社」(当社)からも近い位置に鎮座していたようだ。

「村の鎮守なり」とあり、用賀村の鎮守だったのはこの八幡社。

神社としての規模もこちらのほうが大きい事が窺える。

鎮座していた地は八幡山と呼ばれていたと伝わっている。

さらに『新編武蔵風土記稿』には用賀村の項目に以下の神社が記されている。

(用賀村)

天神社

除地一段八畝。村内北よりにあり。社一間半に二間。是も同寺持。

稲荷社

除地六畝。同じあたりにあり。二間四面。同寺持。この外に水神祠。第六天祠。稲荷社二。凡て四祠村内にあれどもみなわづかなる祠にしてことごとくのするもわづらはしければ省けり。

「天神社」と「稲荷社」で、いずれも後に当社に合祀される事となる。

用賀村の開拓に密接に関わっている「真福寺」が、この地域一帯の神社の別当寺を担っていた事からも、用賀村は「真福寺」を中心として発展した事が窺える。

明治に村内の神社が合祀・用賀神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、用賀村の鎮守の「八幡社」が「宇佐神社」に改称し、村社に列している。

明治二十二年(1889)、市町村制施行によって、等々力村・尾山村・奥沢村・上野毛村・下野毛村・野良田村・瀬田村・用賀村が合併し、玉川村が成立。

用賀村は玉川村用賀となる。

明治四十一年(1908)、「天祖神社(旧・神明社)」に「宇佐神社(旧・八幡社)」が合祀。

更に同村にあった「稲荷社」「厳島社」「山際社」「北野神社(旧・天神社)」を合祀。

同年、地名に基づいて現在の「用賀神社」へ改称。

村社の「宇佐神社(旧・八幡社)」が合祀された事で、当社が村社となり地域の鎮守となった。

村社の「宇佐神社(旧・八幡社)」が合祀された事で、当社が村社となり地域の鎮守となった。

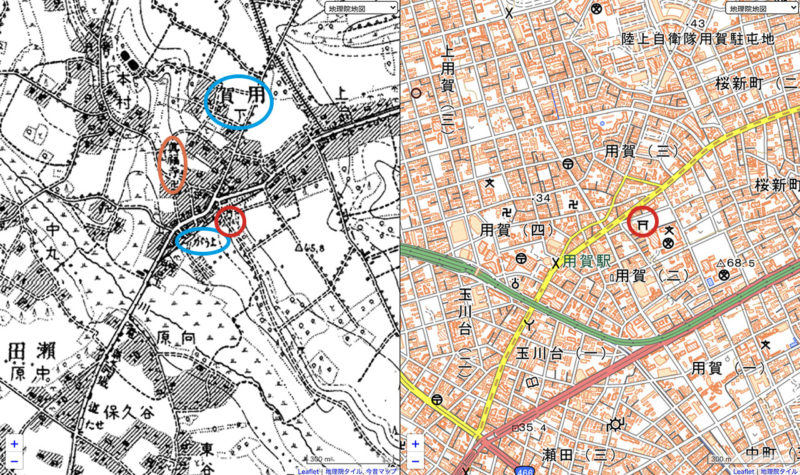

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

既に用賀駅が開業していた駅近くの立地であった事も分かる。

またかつての大山街道沿いが町家として発展していたことも分かる。

戦後になると境内整備が進む。

昭和四十八年(1973)、新たに社地を購入するなどして境内を拡張。

昭和五十一年(1976)、尾州檜による現在の社殿を造営。

その後も神楽殿、神輿庫、手水舎などが整備された。

その後も神楽殿、神輿庫、手水舎などが整備された。

用賀地区(用賀・上用賀・玉川台の一部)を氏子地域として現在に至っている。

境内案内

用賀駅近くの路地に鎮座・緑溢れる境内

用賀駅から東に徒歩数分の距離。

やや細い路地に鎮座。

やや細い路地に鎮座。

鳥居は左右にあり、右側の鳥居が表参道。

鳥居は左右にあり、右側の鳥居が表参道。

一之鳥居を潜るとすぐ二之鳥居。

一之鳥居を潜るとすぐ二之鳥居。

その先に緑豊かな境内が広がる。

その先に緑豊かな境内が広がる。

左手にも鳥居。

こちら側の参道は2020年8月現在は使用不可。(以前は通り抜けが可能であった)

こちら側の参道は2020年8月現在は使用不可。(以前は通り抜けが可能であった)

二之鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

平時は綺麗に管理され利用する事ができる。(現在は新型コロナウイルス対策のため使用不可)

平時は綺麗に管理され利用する事ができる。(現在は新型コロナウイルス対策のため使用不可)

尾州檜による立派な神明造社殿

参道の正面に社殿。

昭和五十一年(1976)に造営された社殿。

昭和五十一年(1976)に造営された社殿。

尾州檜(木曽檜)を使った立派な神明造。

尾州檜(木曽檜)を使った立派な神明造。

当時、入手困難とされた貴重な尾州檜を調達し造営されたもの。

当時、入手困難とされた貴重な尾州檜を調達し造営されたもの。

総檜造となっており重厚。

総檜造となっており重厚。

比較的新しい社殿ではあるが、地域からの崇敬の篤さが伝わる見事な造りとなっている。

比較的新しい社殿ではあるが、地域からの崇敬の篤さが伝わる見事な造りとなっている。

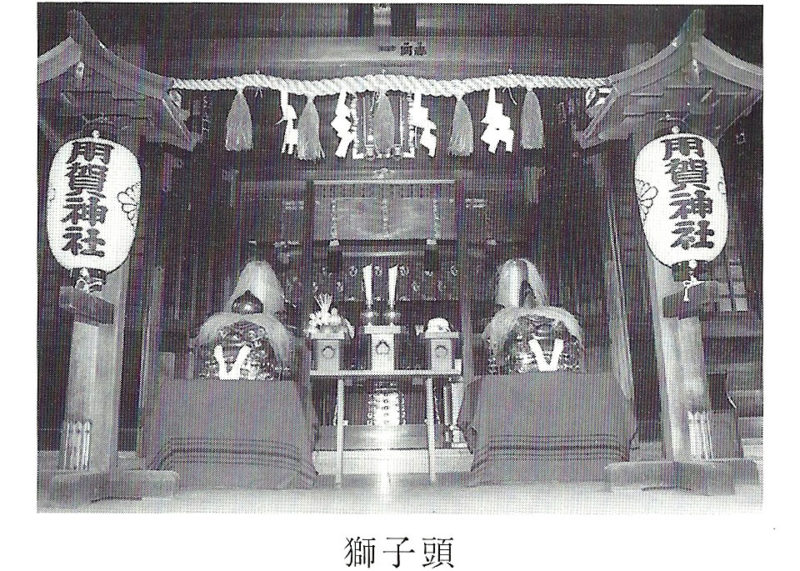

例祭日のみ社殿内に置かれる獅子頭

当社には一対の獅子頭が伝わっている。

年代不詳ではあるが、一説には「神田明神」より移入されたものだと云う。

かつては若衆に担がれ村内を練り歩いたと伝えられるが、現在は例祭日のみ社殿内に飾られる。

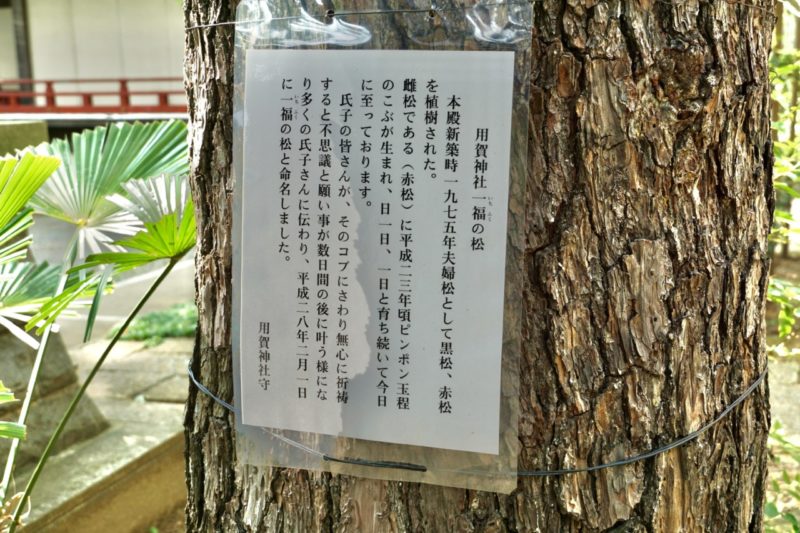

願い事が叶うパワースポット・一福の松

拝殿前、左側に1本の松の木。

昭和五十年(1975)に現在の社殿を造営するにあたり夫婦松として植樹された松の木。

昭和五十年(1975)に現在の社殿を造営するにあたり夫婦松として植樹された松の木。

雌松である赤松に平成二十三年(2011)頃、ピンポン玉程のコブが生まれた。

雌松である赤松に平成二十三年(2011)頃、ピンポン玉程のコブが生まれた。

日に日に大きく成長するコブが現在はご覧の大きさに。

日に日に大きく成長するコブが現在はご覧の大きさに。

このコブに触り無心に祈祷すると不思議と願い事が叶ったと広まり、平成二十八年(2016)に「一福の松」と命名された。

このコブに触り無心に祈祷すると不思議と願い事が叶ったと広まり、平成二十八年(2016)に「一福の松」と命名された。

現在は当社のパワースポットとして信仰を集めている。

現在は当社のパワースポットとして信仰を集めている。

狛犬・力石・境内社のお稲荷様など

拝殿前に一対の狛犬。

比較的新しい岡崎現代型。

比較的新しい岡崎現代型。

玉持ちと子持ちの狛犬。

玉持ちと子持ちの狛犬。

境内社は社殿の左手に並ぶ。

境内社の朱色の鳥居。

境内社の朱色の鳥居。

神狐像が置かれたお稲荷様。

神狐像が置かれたお稲荷様。

他に神楽殿、神輿庫などが置かれている。

いずれも木造によるもので、現在の社殿の造営と共に建てられた。

いずれも木造によるもので、現在の社殿の造営と共に建てられた。

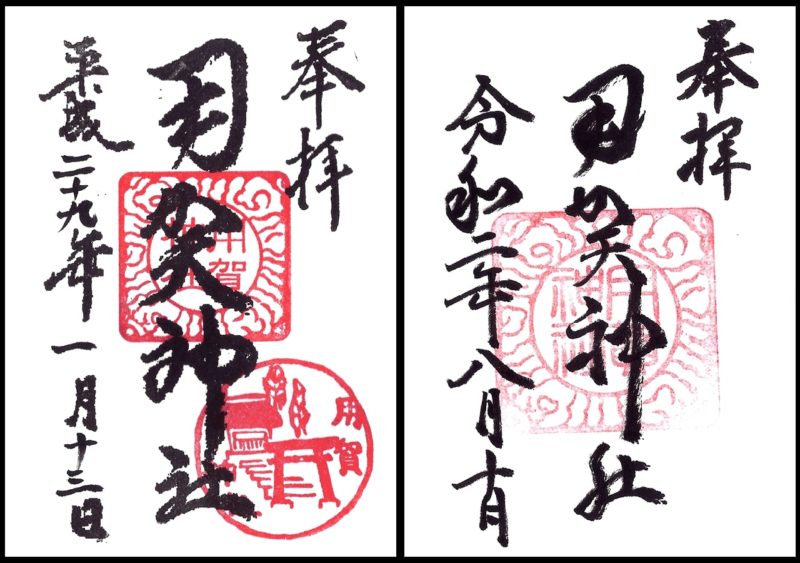

用賀神社の御朱印

御朱印は社務所にて。

右手が授与所になっている。

右手が授与所になっている。

現在は基本的に神職の常駐がある。

現在は基本的に神職の常駐がある。

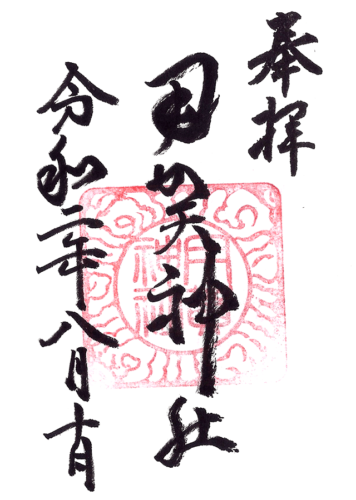

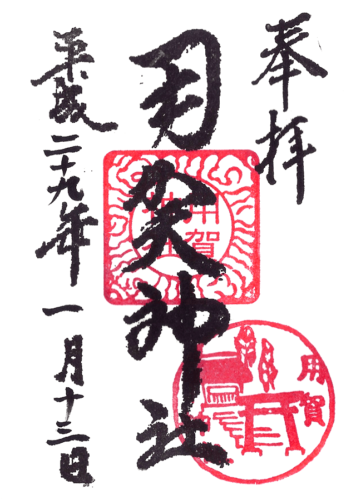

御朱印は「用賀神社」の朱印。

左が2017年に当社の社務所で頂いたもの、右が2020年に当時はまだ本務社であった「玉川神社」で直書きして頂いたもの。

左が2017年に当社の社務所で頂いたもの、右が2020年に当時はまだ本務社であった「玉川神社」で直書きして頂いたもの。

所感

用賀の鎮守として崇敬を集める当社。

かつて「神明社」があった地に、鎮守であった「八幡社」など、村内の複数の神社が合祀され、用賀地区の鎮守として「用賀神社」に改称された歴史を持つ。

駅からも比較的近い場所に鎮座。

いつも参拝しても次々と参拝者がやって来るのが印象的で、地域から崇敬を集めているのが伝わる。

綺麗に整備された境内など、地域から親しまれている良い鎮守である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※以前は「玉川神社」の兼務社で「玉川神社」で御朱印を頂けたが、現在は神職の常駐のある本務社になったため御朱印は当社で頂く形。

参拝情報

参拝日:2020/08/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/01/13(御朱印拝受)

コメント

安産守はございますか