目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧深沢村の神社を合祀した深沢鎮守

東京都世田谷区深沢に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧深沢村の鎮守。

かつては「三島神社」と称し、伊豆国一之宮「三嶋大社」から勧請され創建。

明治になり旧深沢村の各地域に鎮座していた7社を「三島神社」へ合祀する事となり、これを機に「深澤神社(深沢神社)」へ改称した歴史を持つ。

境内には境内社として「深沢弁天社」があり弁天池も整備されている。

神社情報

深澤神社(ふかさわじんじゃ)

御祭神:天照大神・大山都見尊・日本武尊・倉稲魂命・八幡大神

社格等:村社

例大祭:10月体育の日

所在地:東京都世田谷区深沢5-11-1

最寄駅:等々力駅・桜新町駅

公式サイト:https://fukasawajinja.jp/

御由緒

永禄七年(1564年)伊豆の三島神社のご分霊を奉斎し、昔は三島神社と呼ばれていました。

その後明治42年(1909年)6月に、深沢村の各地域に奉祀されておりました、神明神社・稲荷神社・山際神社・八幡神社(以上深沢村の東地域)と、御嶽神社・天祖神社・稲荷神社・三島神社(以上深沢西地域)の八社を三島神社に合祀して社名を深沢神社と御改称しました。

御祭神は、大山都見命・天照大神・倉稲魂命・日本武尊・八幡大神を祀り、その他弁財天を境内神池にお祀りしてあります。

現在の社殿は昭和42年(1967年)に新築されました。(公式サイトより)

歴史考察

伊豆国一之宮の三嶋大社から勧請・三島神社として創建

社伝によると、永禄七年(1564)に創建と伝わる。

深沢の領主・谷岡重頼が、伊豆国一之宮「三嶋大社」の御分霊を勧請したと云う。

静岡県三島市大宮町に鎮座する神社。

延喜式内社の名神大社、伊豆国一之宮であり総社も兼ねたとされている。

旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

伊豆諸島の開拓神として、更には源頼朝など武家からの崇敬を集めた。

深沢の開墾・南条家と名主の谷岡家

深沢と呼ばれた当地が開墾されたのは、重頼の息子・南条重長に深沢の地が与えられた事による。

南条家は後北条氏(小田原北条氏)の家臣で、伊豆衆として活躍。

国府台合戦で戦功を上げた事から、深沢の地を与えられたと云う。

深沢城を築城して居城とした他、別に兎々呂城(とどろじょう)があったともされる。

この事から、深沢の地を与えられた南条重長と、その父・重頼によって深沢は開かれたと云える。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が滅亡。

主君である後北条氏が滅亡後の重長は、自主的に深沢城を廃城。

その後は深沢村に住み着き、谷岡姓へ改姓して名主となった。

以後、当社は深沢村の鎮守として、名主である谷岡家と深く結びつき信仰を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(深沢村)

三島社

除地一段歩。南の方にあり。相傳ふ当社は小谷岡重長が父山城神重頼といひしもの、此地を領せし頃永禄七年伊豆国三島大明神を勧請す。其故は此重頼三島の地をも領し、ことに彼神社を尊信しければ、遥拝の為にとて此所へ移せしなり。神体は金像にして古物なりといへども、今は猥に他人の見ことを許さず。社は二間に一間。社前に池あり中に三の小島を築き何も丸木橋を渡せり。池の前後に鳥居あり。何も両柱の間九尺すべて西に向へり。

深沢村の「三島社」と記されているのが当社。

当社の御由緒に記されている通り、父の谷岡重頼と・子の重長について勧請されたとある。

社殿の前に池があって小島が築かれていたと云う。

深沢村には当社の他に幾つかの神社が記してある。

(深沢村)

神明社

除地一段歩。村の西の方古塁跡にあり。昔このほとりの住人小谷岡太兵衛尉重継父重長が命によりて、伊勢の内宮を此地に勧請せしと云。年歴詳ならず。社は一間に一間半鳥居も立り共に北向なり。

神明社

除地二十五歩。村の東にあり。是も同じ頃にや重継父の命によりて伊勢の外宮を勧請す。本社一間に一間半拝殿二間四面。鳥居。共に南向百姓の持。

稲荷社二

鳥居の左右にあり。二社ともにわづかの祠なり。

深沢村に記された「神明社」2社と、「稲荷社」2社は、いずれも後に当社へ合祀される事となる。

特に神明社は重長の子によって創建されたと記されてある。

いずれも名主である谷岡家によって創建されていて、当社と同様に崇敬を集めた。

明治に周囲の神社を合祀・深澤神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、上馬引沢村・下馬引沢村・野沢村・深沢村・世田ヶ谷村新町・弦巻村が合併し駒沢村が成立。

当社は駒沢村深沢の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)、周辺の「伊勢神社」「天祖神社」「稲荷神社(2社)」「山際神社」「八幡神社」「御嶽神社」を合祀して、社号を「深澤神社」へ改称。

旧深沢村の神社を合祀した鎮守であるため「深澤」の名が付けられた。

旧深沢村の神社を合祀した鎮守であるため「深澤」の名が付けられた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

「深澤神社」と記してあるように地図上で目印にもなる程の神社であった。

当社は一帯の総鎮守を担った。

大正四年(1915)、社殿や神楽殿を改築。

昭和四十二年(1967)、鉄筋コンクリート造にて社殿を造営。

これが現在の社殿として現存。

これが現在の社殿として現存。

昭和五十年(1975)、境内社「深沢弁天社」を復興。

境内には復興記念碑が置かれている。

境内には復興記念碑が置かれている。

令和五年(2023)、弁天社を改修。

奥宮が綺麗に改修整備された。

奥宮が綺麗に改修整備された。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

境内案内

深沢の住宅街・三島公園の隣に鎮座

最寄駅は等々力駅や桜新町駅になるが駅からかなり距離があるため、公共交通機関を利用する場合は等々力駅や駒沢大学駅よりバスを利用して深沢坂上停留所が望ましい。

深沢5丁目の住宅街に鎮座しており、南東向きに鳥居。

深沢5丁目の住宅街に鎮座しており、南東向きに鳥居。

昭和四十二年(1967)に建立された鳥居。

現在の社殿と共に整備された。

現在の社殿と共に整備された。

鳥居を潜ると右手に手水舎。

水盤が実に見事。

水盤が実に見事。

昭和四十八年(1973)に十三代秋山紋兵衛による奉納。

昭和四十八年(1973)に十三代秋山紋兵衛による奉納。

十代秋山紋兵衛は「医王寺」の深沢不動堂の発起人になった人物として知られる。

十代秋山紋兵衛は「医王寺」の深沢不動堂の発起人になった人物として知られる。

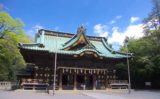

大岡實による鉄筋コンクリート造社殿

参道の正面に社殿。

鉄筋コンクリート造による神明造社殿。

鉄筋コンクリート造による神明造社殿。

調和の取れた社殿は寺社建築の権威であった建築家・大岡實(おおおかみのる)氏による設計。

調和の取れた社殿は寺社建築の権威であった建築家・大岡實(おおおかみのる)氏による設計。

状態もよく維持されている。

状態もよく維持されている。

本殿も同様に白を貴重とした鉄筋コンクリート造。

本殿も同様に白を貴重とした鉄筋コンクリート造。

弁天池と弁天橋も整備された深沢弁天社

社殿の右手に境内社の深沢弁天社。

鳥居が設けられ、その先に祠。

鳥居が設けられ、その先に祠。

昭和五十年(1975)に復興され整備された一画となっている。

昭和五十年(1975)に復興され整備された一画となっている。

弁天社の祠の裏手に参道がまだ続いており、下へ向かう石段が整備されている。

整備された一画を進む。

整備された一画を進む。

石段を下りると、奥には子供達が遊ぶ三島公園が見える。

石段を下りると、奥には子供達が遊ぶ三島公園が見える。

その先に弁天橋と小さいながらも弁天池。

その先に弁天橋と小さいながらも弁天池。

手前にあるのは水琴窟を兼ねた水みくじ。

手前にあるのは水琴窟を兼ねた水みくじ。

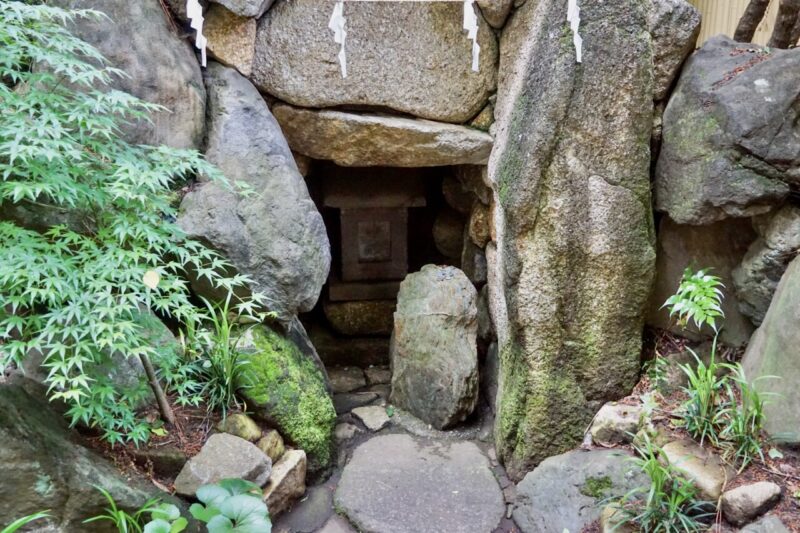

弁天橋の先に石窟が設けられていて中にも祠。

弁天橋の先に石窟が設けられていて中にも祠。

深沢弁天社の奥宮にあたり、2023年に改修整備されたばかり。

深沢弁天社の奥宮にあたり、2023年に改修整備されたばかり。

「深沢弁天社」の弁天池には古くから「片目の鯉」の伝説が残る。

弁天様に眼病で苦しむ人々が願をかけ、身替りに鯉の目をつぶして池に放したと云う伝説。

弁天様に眼病で苦しむ人々が願をかけ、身替りに鯉の目をつぶして池に放したと云う伝説。そのため弁天池には片目の鯉が泳いでいたと云う。

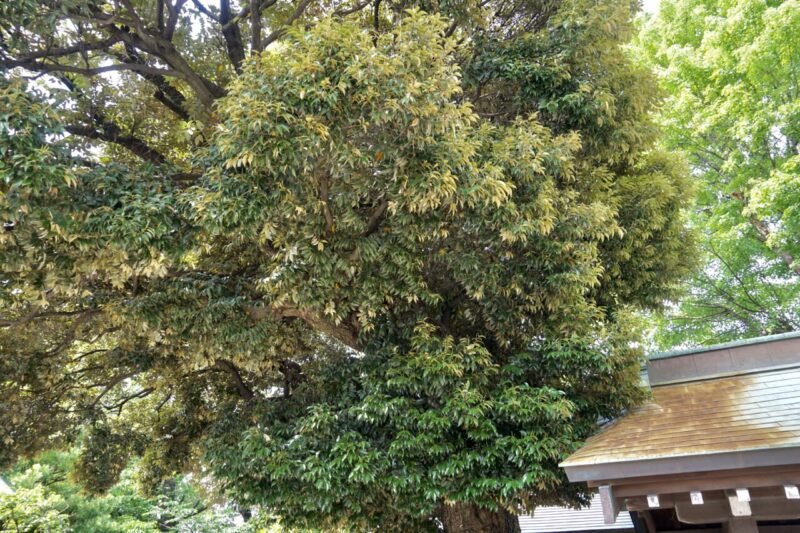

名木の菩提樹・御神木など

当社の境内には古くから菩提樹が多く植えられていたと云う。

現在もそうした菩提樹が幾つか残る。

現在もそうした菩提樹が幾つか残る。

名木百選に選ばれた菩提樹。

名木百選に選ばれた菩提樹。

更に参道途中右手にある御神木。

御大典記念に植樹された見事なもの。

御大典記念に植樹された見事なもの。

2020年参拝時はここに野生化したインコの姿。

逃げ出したのが野生化しワカケホンセイインコと云うが、かなりの数が寝床にしている。

逃げ出したのが野生化しワカケホンセイインコと云うが、かなりの数が寝床にしている。 とても可愛らしい姿ではあるものの、数が増えすぎ街中など場所によっては害獣扱いされることもあるため悩ましい。

とても可愛らしい姿ではあるものの、数が増えすぎ街中など場所によっては害獣扱いされることもあるため悩ましい。村社の文字が残った御朱印・深澤弁天社の限定御朱印も

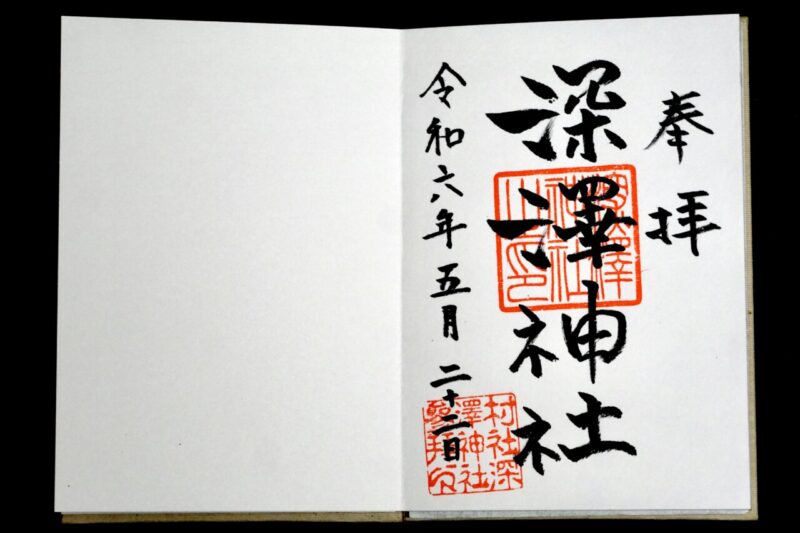

御朱印は境内左手の社務所にて。

とても丁寧に対応して下さった。

とても丁寧に対応して下さった。

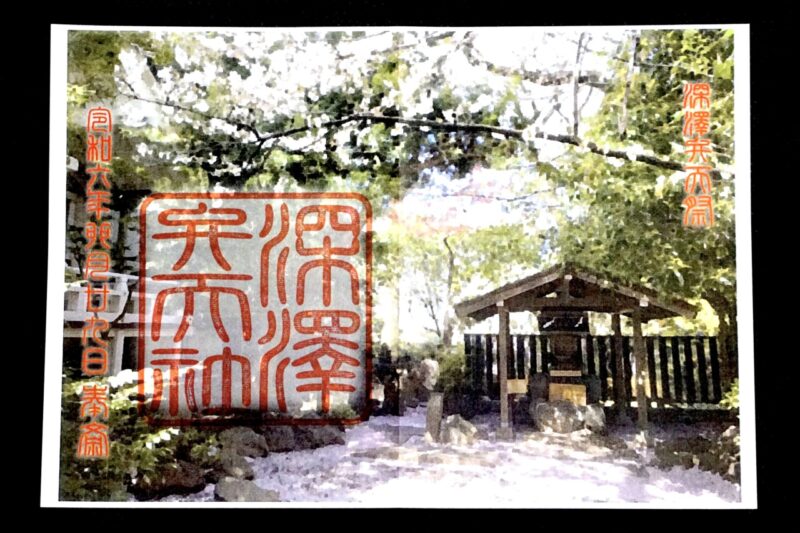

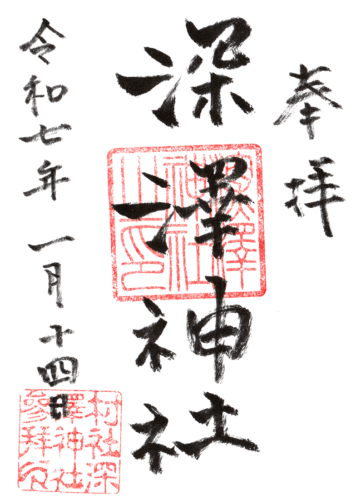

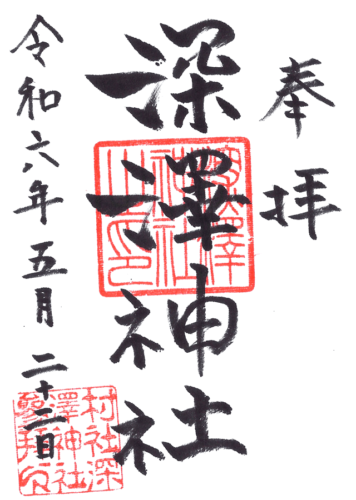

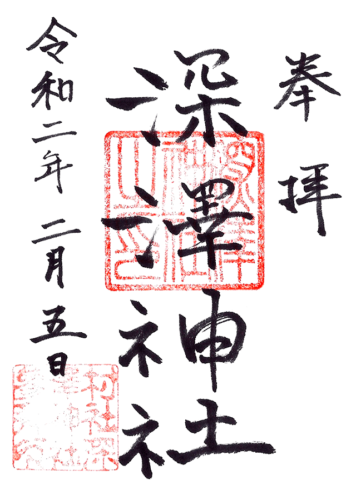

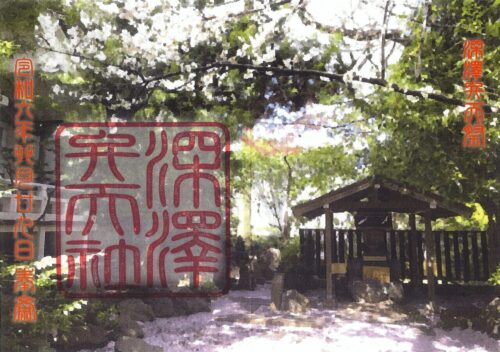

御朱印は中央に「深澤神社之印」、左下に「村社深澤神社参拝印」。

戦後に旧社格制度が廃止された後も、こうして「村社」の字が残る印は比較的珍しい。

戦後に旧社格制度が廃止された後も、こうして「村社」の字が残る印は比較的珍しい。

2023年8月の弁天社改修を記念して深澤弁天社の御朱印も。

こちらは4月29日の深澤弁天祭を記念した限定御朱印。

こちらは4月29日の深澤弁天祭を記念した限定御朱印。

所感

旧深沢村の鎮守として崇敬を集めた当社。

かつては「三島神社」として崇敬を集めた三島信仰の一社であった。

創建に関わる深沢の名主・谷岡家と深い繋がりをもっていた当社。

周辺の寺社も谷岡家と繋がりがあり、多くの神社は後に当社へ合祀された。

また境内に整備された弁天様は、とても空気がよく凛とした雰囲気。

江戸時代の頃は拝殿前に池と小島が整備されていたと云い、その当時から弁天様への信仰もあったのだと思われる。

まさに深沢の歴史と信仰が詰まった良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常)・700円(限定)

社務所にて。

- 通常

- 通常

- 通常

- 深澤弁天祭限定

参拝情報

参拝日:2025/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/22(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/02/05(御朱印拝受)

コメント