目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

等々力一帯の総鎮守

東京都世田谷区等々力に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧等々力村の鎮守。

現在の等々力一帯の総鎮守となっている。

古くは熊野信仰の神社で「熊野社」と称していて「おくまんさま」と親しまれた。

明治の合祀政策によって村内の神社を合祀し「玉川神社」に改称。

正式名称は「玉川神社」だが「玉川神社」と呼ばれる事もある。

区内の神社を幾つか兼務している地域の中核神社となっている。

神社情報

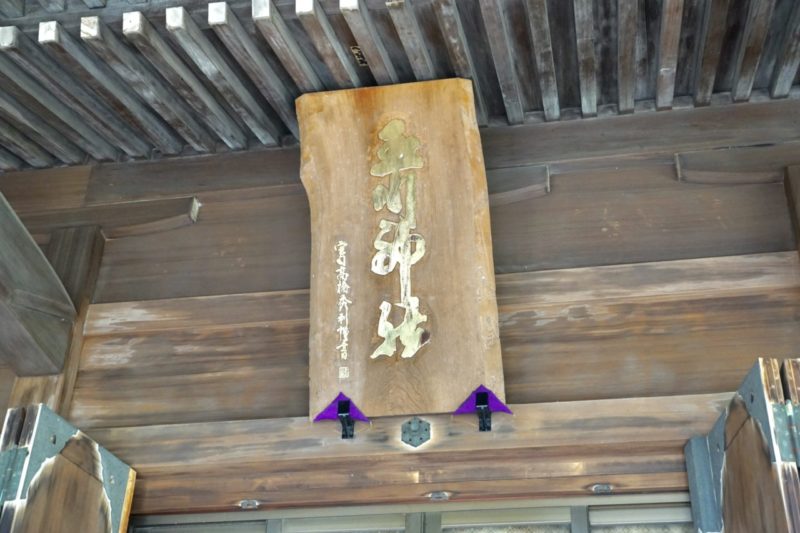

玉川神社(たまがわじんじゃ)

御祭神:伊邪那岐神・伊耶那美神・事解男神・天照皇大御神・大国主命・少彦名命・日本武尊・建御名方神

社格等:村社

例大祭:9月28日

所在地:東京都世田谷区等々力3-27-7

最寄駅:等々力駅

公式サイト:https://tamagawa.lp-prime.com/

御由緒

御当社は、その創立の年代を詳かに致しませんが、一説に文亀年中の頃の勧請によると伝えております。御社号を元熊野社と申し上げ、紀州(和歌山県)の熊野を本宗とする氏神であります。熊野信仰の隆盛は平安朝期で、朝野の尊崇は極めて厚くその状況は「蟻の熊野詣で」の言葉が生れた程で、朝廷に於いても、宇多天皇以来亀山上皇に至る間、熊野への御幸は実に百度を超えたのであります。当玉川神社はこの熊野の御分霊を迎えて、伊邪那岐神、伊耶那美神、事解男神を祀り、お末社には祓戸社、八幡社、天神社、稲荷社、えびす大国社、三峯社があります。明治四十一年に村内奉祀の神明社、御嶽社、諏訪社の三社、天照皇大御神、櫛眞智命、大己貴命、少彦名命、建御名方神、事代主神を合祀しましたので、御社名の熊野神社を地名をとり玉川神社と御改称致しました。

御祭神の御神徳は宏大無辺で、萬物生成の祖神を奉齋する関係から、延命長壽、厄難解除、開運招福、家内安全、商売繁昌、交通安全、縁結び等に極めて顕著な御霊験がございます。

現在の御本殿は昭和四年、拝殿幣殿は昭和十五年の御改築に成り、其他神楽殿、社務所等、附属施設を備え又、本殿御内陣、祝詞殿の補修を始め、渡り廊下の新設等も完了致しましたので、更に一段と神巌を加え、御神威の隆々たるを拝する次第であります。

尚境内には大正十二年以来約三十年に亘って玉川全圓耕地整理を完成した郷土開発の偉人豊田正治翁他の記念碑があります。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

世田谷城主の吉良氏が創建した熊野社(おくまんさま)

社伝によると、文亀年間(1501年-1504年)に創建したと云う。

世田谷城主・吉良頼康(きらよりやす)によって創建。

紀州の熊野三山から勧請したため、当時は「熊野社」と称された。

世田谷城に居を構えたため「世田谷御所」「世田谷殿」とも呼ばれた戦国時代の武将。

吉良氏は鎌倉公方(かまくらくぼう/関東における出先機関として設置した鎌倉府の長官)と同じ足利氏の流れを汲む家として「鎌倉公方の御一家」という別格の扱いを受け、「足利御一家衆」などと称された家格。

中でも頼康は後北条氏の食客(家格が高かったため家臣ではなく食客として特別待遇で扱われた)として従い、後北条氏二代当主・北条氏綱の娘を正室に迎えていて後北条氏との繋がりが深かった。

現在の世田谷区豪徳寺にあった平山城。

世田谷に本拠を置いた吉良氏が代々居を構えた。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡した際に廃城。

以後、等々力村の鎮守として地域から崇敬を集めた。

「熊野社」と称され、地域の人々からは「おくまんさま」と親しまれた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(等々力村)

熊野社

字宿と云所にあり。村の鎮守にして。毎年九月二十八日祭事を勤む、ふるくは十五日なり、後に改し由。別当は満願寺と云。本社五尺四面。上屋二間に二間。拝殿も二間に二間。鳥居両柱の間九尺。夫より石階七級を経て又二の鳥居あり。両柱の間九尺前に石階あり。是も七級なり。何れも巳の方に向へり。

等々力村の「熊野社」と書かれているのが当社。

「村の鎮守」と記されているように等々力村の鎮守であった。

別当寺は現在もほぼ隣にある「満願寺」だった事が分かる。

文明二年(1470)に吉良氏の祈願寺として世田谷城の出城・兎々呂城(とどろじょう)に創建され、天文十八年(1549)に現在地(当地に隣接)に移転。

江戸時代に入ると寺領十三石の朱印状を拝受。

近隣の多くの末寺を擁していた地域の中心であった。

東京23区唯一の渓谷・等々力渓谷にある「等々力不動尊(明王院)」は「満願寺」の別院として知られる。

(等々力村)

伊勢宮

字上原満願寺領の内なり。本社二間九尺。南向。是も満願寺の持なり。

諏訪社

字を則諏訪と称する所なり。勧請年月を詳にせず。社二間に九尺。同村西光寺の持なり。

御嶽社

字小山根。満願寺領の内にあり。是も勧請の年代を知らず。

等々力村には他に「伊勢宮」「諏訪社」「御嶽社」が鎮座していた事が記されている。

これらは後に当社に合祀されている。

明治になり玉川村の成立・玉川神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、 町村制の施行に伴い等々力村・用賀村・瀬田村・上野毛村・下野毛村・野良田村・奥沢村・尾山村の8ヶ村が合併して玉川村が成立。

当社は玉川村等々力の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十年(1907)、神饌幣帛料供進神社に指定。

明治四十一年(1908)、村内の「伊勢宮(神明社)」「諏訪社」「御嶽社」の三社を合祀し、「熊野神社」の社号を玉川村の地名から「玉川神社」へ改称。

玉川村の鎮守という意味合いを込めて改称された。

玉川村の鎮守という意味合いを込めて改称された。

等々力と瀬田に「玉川神社」の社号が並立したのは、旧等々力村と旧瀬田村の人々による、お互い玉川村の鎮守としての氏子の張り合いもあったものと思われる。

かつての玉川村は多くの村が合併した事もあり、利権争いが多発しており、特に旧等々力村と旧瀬田村が揉めた事は知られている。(もちろん現在はそうした揉め事はない)

旧等々力村鎮守であった「熊野神社」、旧瀬田村鎮守であった「御嶽神社」、両社が「玉川神社」に改称したのも、各氏子が玉川村の鎮守を張り合ったため社号が並立したのだろう。

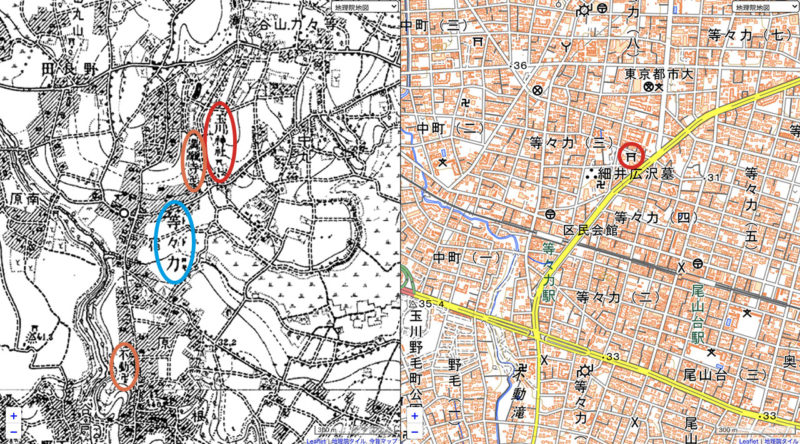

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当時の古地図に「玉川神社」と記されているように、目印になる神社であった。

等々力の地名も見え、当社は一帯の総鎮守であった。

大正時代に社殿が焼失・戦前に再建された社殿

大正七年(1918)、縁の下に寝泊まりしていた者の不始末により社殿が焼失。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

震災の影響によって社殿の再建には時間を要することとなる。

昭和三年(1928)、本殿のみ再建。

その後も拝殿は仮殿のままであった。

昭和十五年(1940)、拝殿が再建。

この時の社殿が戦火を免れ現存。

この時の社殿が戦火を免れ現存。

昭和三十九年(1964)、当社の真南にあった「八幡社」が当社に合祀。

昭和五十九年(1984)、世田谷区と区民によって「せたがや百景」に選定。

「等々力の玉川神社とその周辺」として選ばれている。

「等々力の玉川神社とその周辺」として選ばれている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

せたがや百景に選定された緑豊かな鎮守の杜

最寄駅は等々力駅からは徒歩数分の距離。

目黒通り沿いに鎮座しているため分かりやすい。

大通り沿いに鎮座していながら、緑に囲まれた境内を維持。

大通り沿いに鎮座していながら、緑に囲まれた境内を維持。

石段の先に大きな石鳥居。

月詣の文字が置かれていて、今も地域の人々がよく参拝に訪れる。

月詣の文字が置かれていて、今も地域の人々がよく参拝に訪れる。

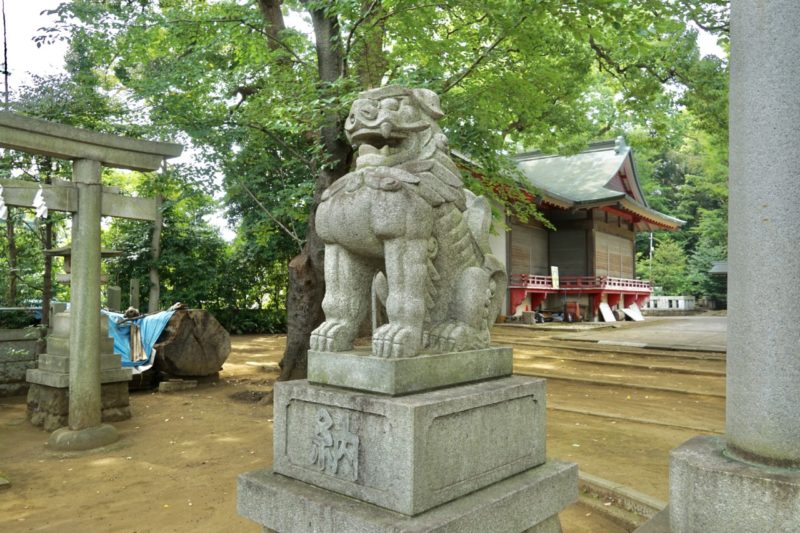

鳥居の両脇に一対の狛犬。 昭和五十七年(1982)奉納の狛犬。

昭和五十七年(1982)奉納の狛犬。 それぞれ参道の正面を向く形で配置。

それぞれ参道の正面を向く形で配置。

鳥居を潜ると比較的広い境内が広がる。

「せたがや百景」にも選定された境内で、風情のある佇まい。

「せたがや百景」にも選定された境内で、風情のある佇まい。

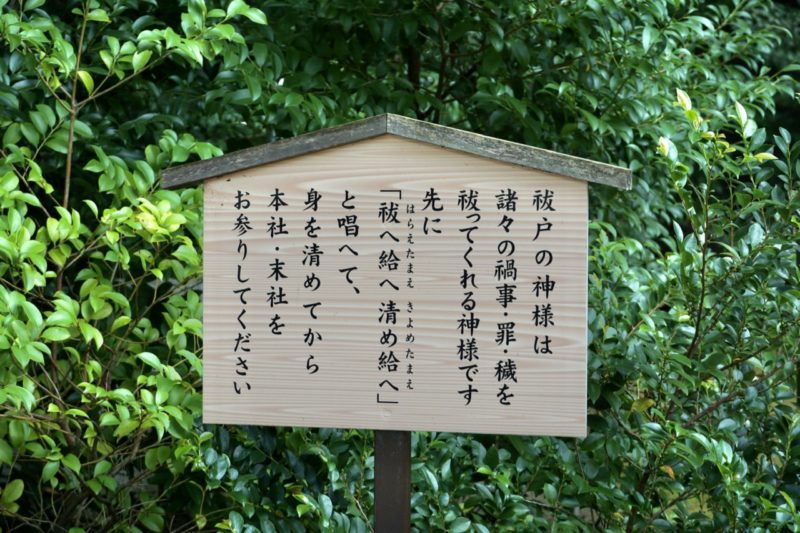

最初に身を清める祓戸社・玉に噛み付く子持ち狛犬

社殿の手前、参道左手に祓戸社。

祓戸の神様は罪穢れを祓ってくれる神様。

祓戸の神様は罪穢れを祓ってくれる神様。

先に「祓へ給へ清め給へ」と唱えて、身を清めてから本社・末社をお参りするとのこと。

先に「祓へ給へ清め給へ」と唱えて、身を清めてから本社・末社をお参りするとのこと。

祓戸社の近くに一対の狛犬。

大正四年(1915)奉納の狛犬。

大正四年(1915)奉納の狛犬。

玉持ちと玉子持ちの阿吽の狛犬。

玉持ちと玉子持ちの阿吽の狛犬。

中でも子持ちのほうは玉を噛み付くような造形でユニーク。

中でも子持ちのほうは玉を噛み付くような造形でユニーク。

戦前の社殿が戦火を免れ現存

社殿は実に立派な佇まい。

拝殿は昭和十五年(1940)に再建されたもの。

拝殿は昭和十五年(1940)に再建されたもの。

彫刻などは簡素であるが、木造の重厚な佇まい。

彫刻などは簡素であるが、木造の重厚な佇まい。

旧社殿は大正七年(1918)に不審火によって焼失。

旧社殿は大正七年(1918)に不審火によって焼失。

その後関東大震災などもあり再建まで時間がかかったものの氏子による崇敬の篤さが伝わる。

その後関東大震災などもあり再建まで時間がかかったものの氏子による崇敬の篤さが伝わる。

昭和三年(1928)に再建された本殿と共に戦火を免れ現存。

昭和三年(1928)に再建された本殿と共に戦火を免れ現存。

拝殿の手前にも一対の狛犬。

昭和四十五年(1970)奉納。

昭和四十五年(1970)奉納。

鳥居にいた狛犬と似た造形の狛犬。

鳥居にいた狛犬と似た造形の狛犬。

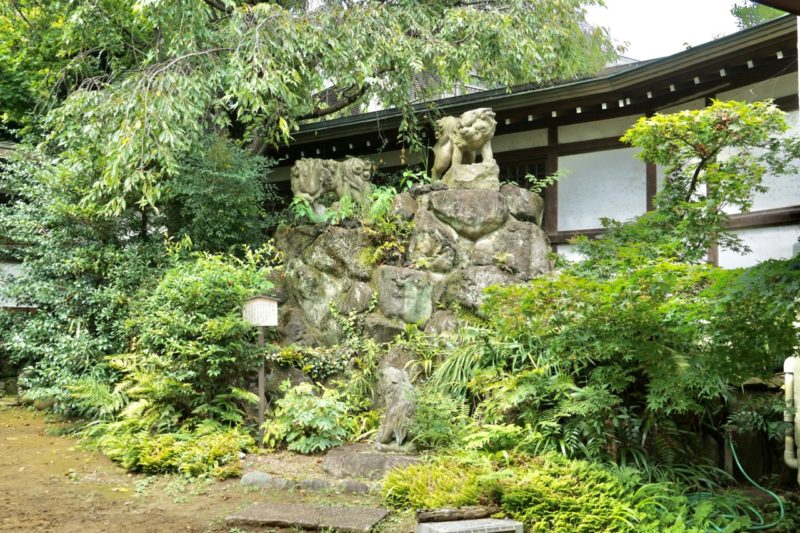

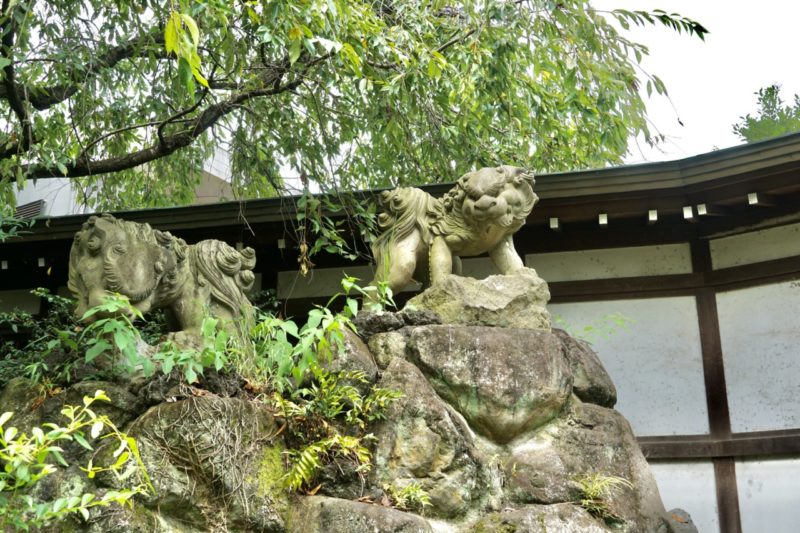

風情溢れる立派な石獅子

社殿の右手には当社の名物の1つにもなっている石獅子。

草木が絡まり風情のある石獅子。

草木が絡まり風情のある石獅子。

獅子が千尋の谷に子を突き落とすという故事を模した岩山。

獅子が千尋の谷に子を突き落とすという故事を模した岩山。

上には親獅子の姿が睨みをきかせる。

上には親獅子の姿が睨みをきかせる。

下には落とされた子獅子が置かれ「自分の子に苦しい試練を与える」と云う、子育ての信仰に因んだものとなっている。

下には落とされた子獅子が置かれ「自分の子に苦しい試練を与える」と云う、子育ての信仰に因んだものとなっている。

多くの境内社・玉川村の歴史を伝える境内

その右手に大國社。

さらに朱色の鳥居が設けられ稲荷社。

さらに朱色の鳥居が設けられ稲荷社。

その右手に三峯社。

その右手に三峯社。

その手前に神明社の小祠が置かれる。

その手前に神明社の小祠が置かれる。

いずれも等々力村や、その後の玉川村の信仰を伝える。

いずれも等々力村や、その後の玉川村の信仰を伝える。

境内社がある一画にはいくつかの石碑が並ぶ。

中でも目立つのが「郷土開發之偉人 豊田正治翁之碑」と書かれた大きな石碑。

中でも目立つのが「郷土開發之偉人 豊田正治翁之碑」と書かれた大きな石碑。

昭和二十九年(1954)に玉川全円耕地整理組合によって建てられたもの。

昭和二十九年(1954)に玉川全円耕地整理組合によって建てられたもの。

現在の玉川地域(旧玉川村)は、道路が広く碁盤の目状になっている地域が多い。

これを推し進めたのが、この玉川村の村長であった豊田正治という人物。

現在住宅地として人気のあるこの周辺は、彼の功績が大きい。

名木百選の通称とっくりクス・根張りシイノキ

世田谷区と区民によって「せたがや百景」に選ばれた緑溢れる境内であるが、その中でも一際目立つのが、表参道の手水舎奥にあるクスノキ。

下のほうがずんぐりと太く立派でユニークな形をしている。

下のほうがずんぐりと太く立派でユニークな形をしている。

この個性的な形から「とっくりクス」と呼ばれて親しまれている。

この個性的な形から「とっくりクス」と呼ばれて親しまれている。

迫力のあるクスノキ。

迫力のあるクスノキ。

名木百選にも選定。

名木百選にも選定。

境内社が並ぶ社殿左手にも面白い木。

シイノキの根本を見ると面白い光景。

シイノキの根本を見ると面白い光景。

どっしりと大地を踏みしめるような根張りで中々の迫力。

どっしりと大地を踏みしめるような根張りで中々の迫力。

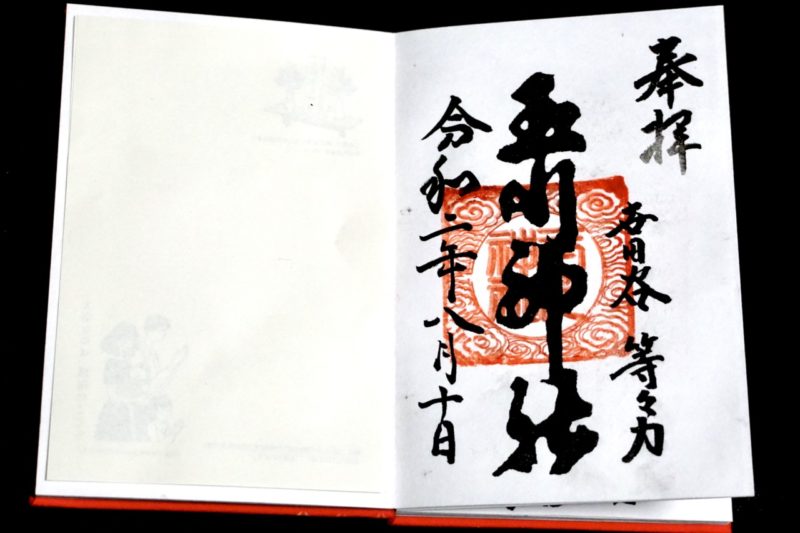

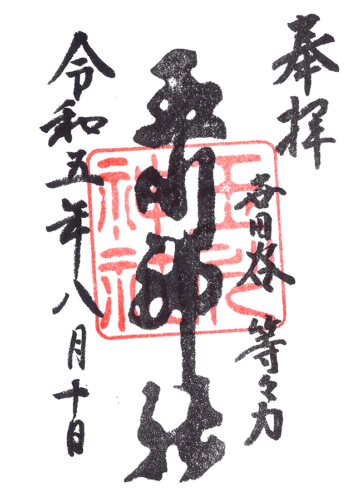

御朱印・兼務社の御朱印も頂ける

御朱印は社務所にて。

いつも丁寧に対応して頂き、色々と教えて下さり有り難い。

いつも丁寧に対応して頂き、色々と教えて下さり有り難い。

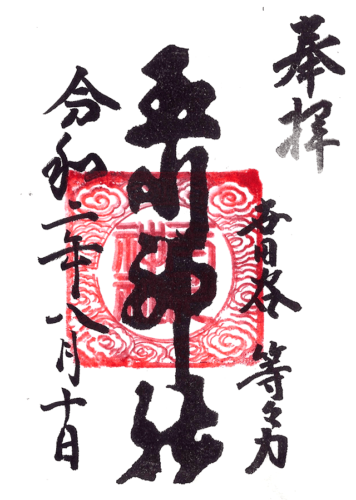

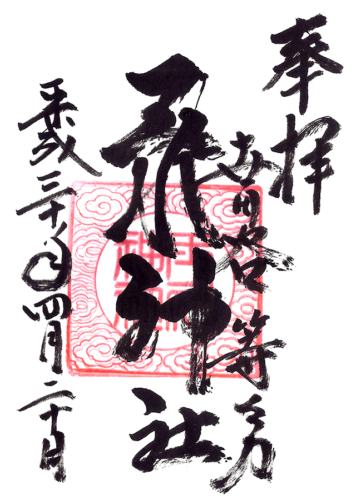

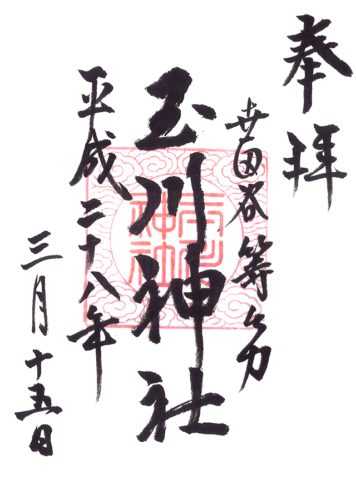

御朱印は「玉川神社」の朱印で、文字は印判。

世田谷等々力の文字。

世田谷等々力の文字。

所感

世田谷城主の吉良氏によって創建された伝承を持つ当社。

その後は、等々力の鎮守として、地域から崇敬を集めた。

明治になり、等々力村は多くの村が合併して成立した玉川村の中心となり、周辺の神社を合祀して「玉川神社」と称し、玉川村の鎮守といった意味合いも込められたのであろう。

多くの村が合併した玉川村には様々な揉め事が多かったと聞くが、その中にあっても、玉川村を郷土開発した人物の碑があったりと、当社は地域の崇敬を特に集めていた事が伝わる。

目黒通りという大通りに面しながらも、比較的広く緑に囲まれた境内は、地域の鎮守として大変心地よく、こうした境内が維持されている事がとても喜ばしい。

参拝に訪れる崇敬者も多く、今も地域の鎮守として崇敬を集めているのが伝わる。

等々力の歴史を感じる事ができる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:志納(お気持ち)

社務所にて。

※兼務社「中町天祖神社」「上野毛稲荷神社」の御朱印も頂く事ができる。

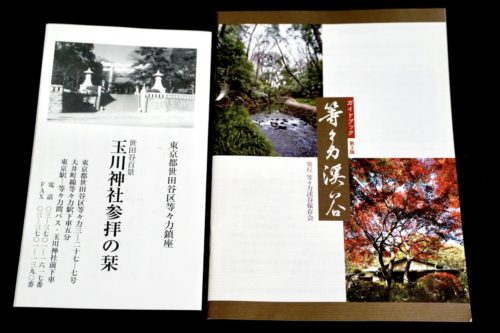

授与品・頒布品

等々力渓谷ガイドブック

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印を頂いた際に参拝後は等々力渓谷へ行く旨を伝えたら下さった。

参拝情報

参拝日:2023/08/10(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/04/20(御朱印拝受)

参拝日:2016/03/15(御朱印拝受)

コメント