目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

- 概要

- 歴史考察

- 境内案内

- 高台の上に鎮座・鳥居横の河津桜

- バリアフリー化で整備された境内

- 鉄筋コンクリート造の社殿

- 拝殿前には江戸時代の狛犬

- 富士山が見える神社・富士山遙拝所

- 多くの境内社・産土社は旧本殿を利用

- スラムダンクでも描かれた神楽殿・三層に分かれた境内

- アニメ『BanG Dream! Ave Mujica』にも登場

- 社殿や富士山の御朱印・限定御朱印

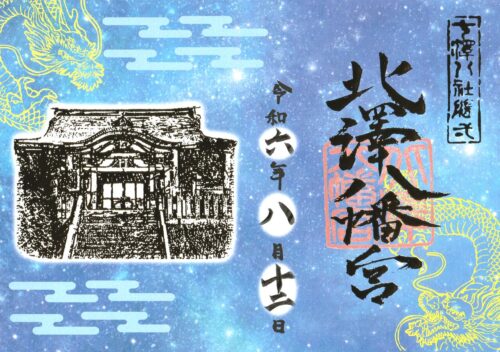

- キラキラ仕様の箔押し御朱印

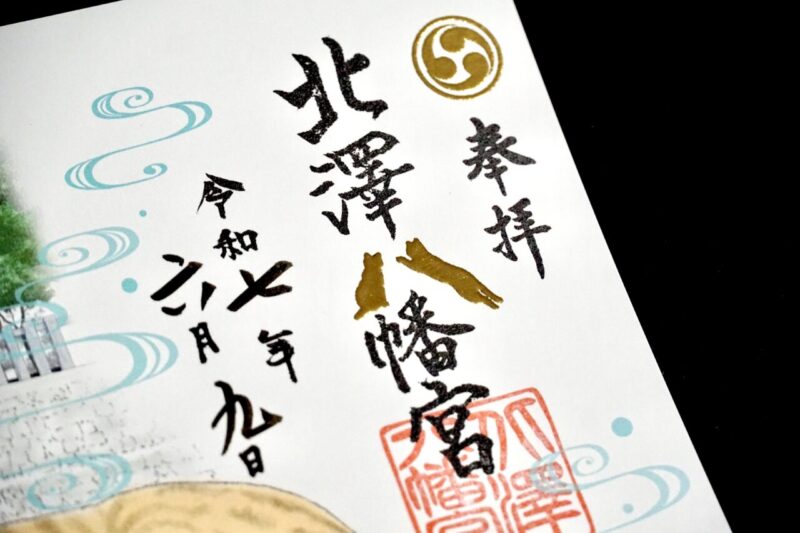

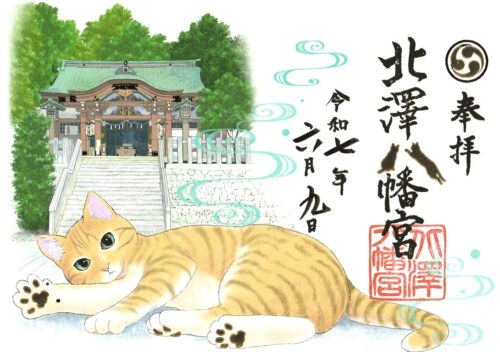

- 可愛らしい猫の箔押し御朱印・猫町と下北沢

- 令和5年は御鎮座555年・記念御朱印帳・切り絵御朱印

- イラストレーターによるイラスト入り月替り御朱印

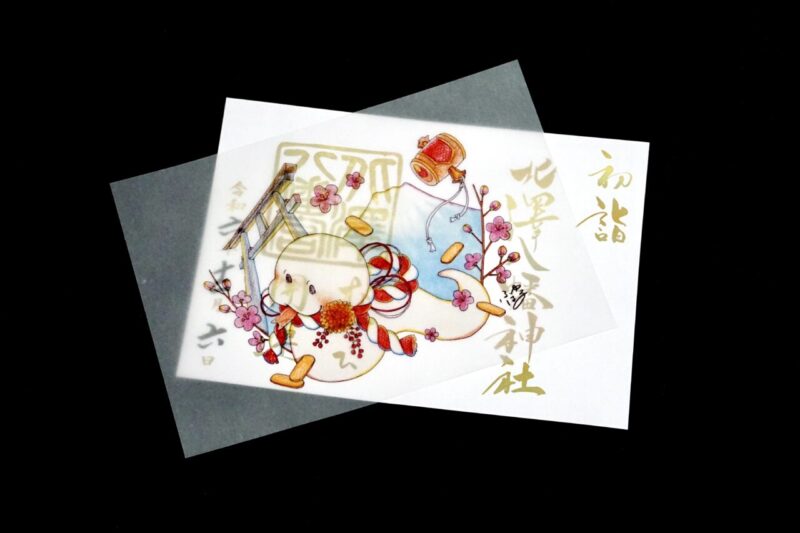

- 令和七年初詣御朱印は透かし重ね仕様

- 能登半島地震や豪雨の復興祈願御朱印

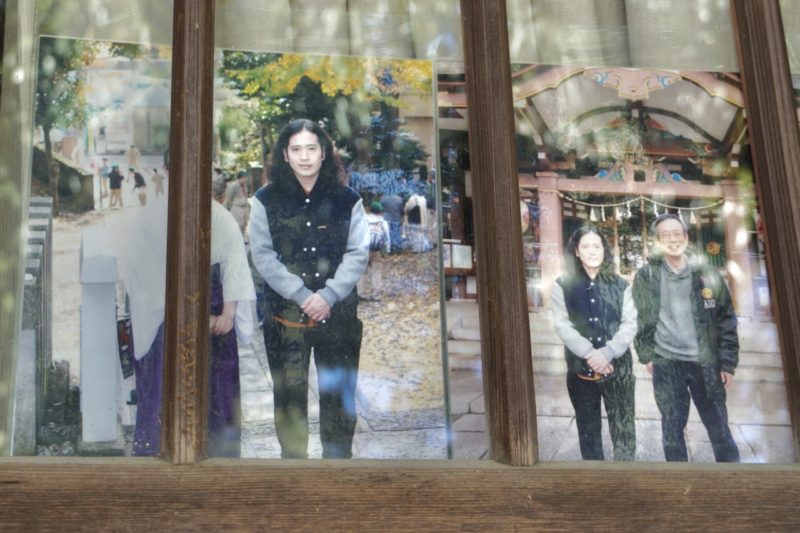

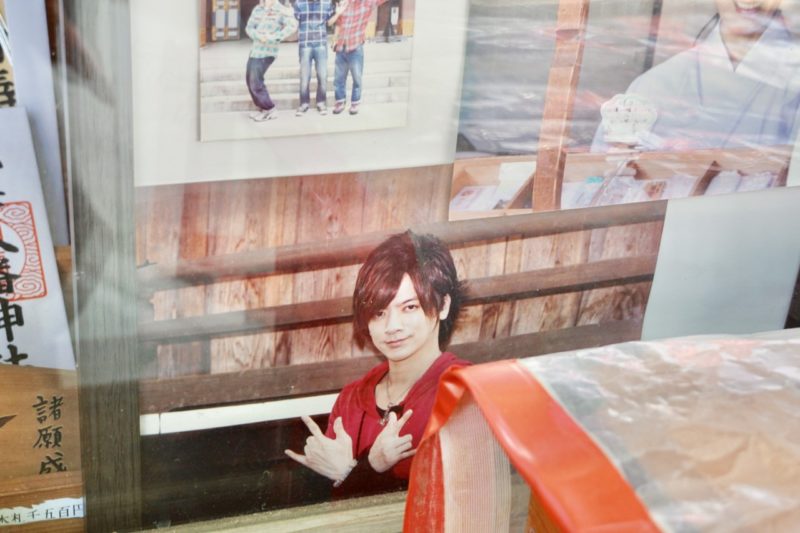

- 当社限定ガチャ・江原啓之氏が奉職した神社・下北沢ゆかりの有名人

- 御鎮座555年記念例大祭・美味しく楽しい例大祭

- 所感

- 御朱印画像一覧・御朱印情報

- Google Maps

概要

下北沢鎮守の八幡さま

東京都世田谷区代沢に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下北沢村の鎮守。

かつては世田谷城の鬼門守護として創建。

「七澤八社随一正八幡宮」とも称され、地域随一の八幡さまとして信仰を集めた。

正式名称は「北澤八幡神社」であるが、「北澤八幡宮」と称する事も多い。

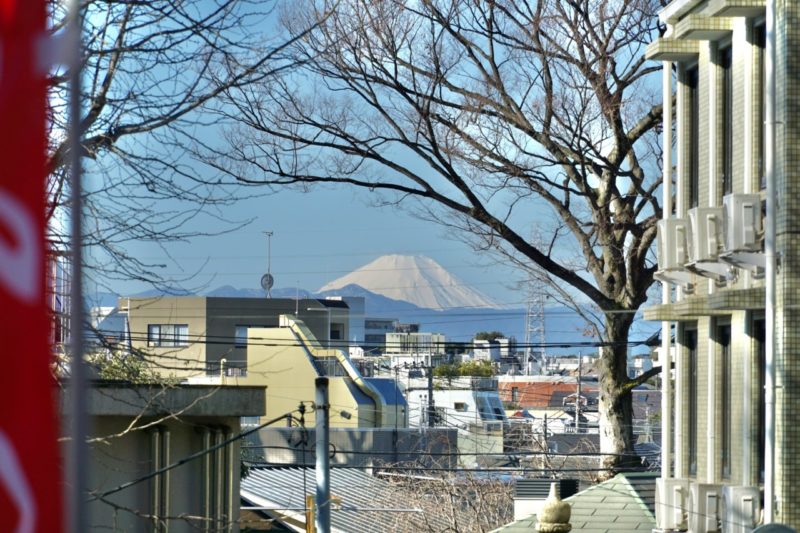

よく晴れた日は境内の一画から富士山を眺望する事ができる。

またスピリチュアル・カウンセラーの江原啓之氏が奉職していた神社としても知られる。

神社情報

北澤八幡神社(きたざわはちまんじんじゃ)

北澤八幡宮(きたざわはちまんぐう)

御祭神:応神天皇・比売神・神功皇后・仁徳天皇

社格等:村社

例大祭:9月第1土・日曜

所在地:東京都世田谷区代沢3-25-3

最寄駅:下北沢駅・池ノ上駅

公式サイト:https://kitazawamatsuri.wixsite.com/kitazawahachiman

御由緒

文明年間(1469〜87)当時の世田谷城から見て鬼門に当たるとして、城主吉良頼康氏の勧請により創建され、七澤八社随一正八幡宮と称されました。

江戸時代・慶安三年(1650)には、時の知行斎藤摂津守の「八幡宮領七石四升は前々のごとく寄進せしむ」との黒印状がありました。

冬の天気のよい日には境内から富士山が眺められます。

※七澤とは北澤、上馬引澤、下馬引澤、野澤、奥澤、深澤、池澤とされる。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

世田谷城の鬼門守護として創建

創建は、文明年間(1469年-1487年)と伝わる。

世田谷城主・吉良頼康が、世田谷城の鬼門鎮護として創建したと云う。

武蔵吉良氏の一族で戦国時代の武将。

世田谷城に居を構えたことから、「世田谷御所」と呼ばれた。

後北条氏(小田原北条氏)に従い、家臣ではなく食客として特別な待遇を与えられた。

吉良氏によって築かれた平山城。

現在の「豪徳寺」付近が城の主要部とされ、現在の世田谷城阯公園まで広がる。

吉良氏の居城で八代に渡り200年以上居城として栄え「吉良御所」とも呼ばれた。

世田谷城主・吉良氏によって世田谷城の鬼門鎮護として創建されたのは間違いないだろう。

当社が創建されると、吉良氏の家臣が当地に土着。

当地は下北澤村(下北沢村)と呼ばれた農村であり、家臣たちが同村を開墾したと伝わる。

七澤八社随一正八幡宮と称される

慶長十三年(1608)、現在も近くにある「森巖寺」が創建。

「森巖寺」が当社の別当寺を担い、当社は下北沢村の鎮守として、村の中心として崇敬を集めた。

当時の世田谷にはかつて吉良氏が所領とした「七澤」と呼ばれた7か村が存在。

御由緒には「北澤・上馬引澤・下馬引澤・野澤・奥澤・深澤・池澤」が七澤とされたとされる。

七澤には8社の八幡宮が鎮座しており、これらは「七澤八社」と称された。

中でも当社はその随一として崇敬されたため、「七澤八社随一正八幡宮」と称されたと云う。

現在も当社の拝殿扁額には「七澤八社随一正八幡宮」の文字が見える。

現在も当社の拝殿扁額には「七澤八社随一正八幡宮」の文字が見える。

寛永十一年(1634)、齋藤摂津守(旗本)に下北沢村が与えられ領主となる。

慶安三年(1650)、領主・斉藤摂津守が当社へ7石4升の黒印地を賜り、領主からも村の鎮守として崇敬を集めた。

大名などが寺社などに黒印状を発行し領地を安堵した土地。

ちなみに幕府が朱印状を発行し領地を安堵した土地は朱印地と呼ぶ。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』にはこう書かれている。

(下北澤村)

八幡社

村の中央より少し南小高き丘上にあり。本社宮作覆屋九尺に二間。石階九級を下て拝殿あり。二間に三間半。又石階を下れば石の鳥居木の鳥居二基を建つ。鎮座の年歴定かならず。昔吉良家所領の頃、七澤八八幡と唱て、澤と八幡社とその数ありしとぞ、當社も其一なりなど土人の口碑にあれと確かなることを知らず。今當所の鎮守なり。村内森巌寺持。

末社。稲荷社。本社に向て右にあり。辨天社。本社に向て左にあり。

下北澤村の「八幡社」として記されている。

現在と同様に丘の上に鎮座していて、立派な境内であった事が窺える。

下北澤村の鎮守であり、別当寺は「森巌寺」(代沢3丁目)であった。

「森巌寺」は「八幡山森巌寺」と号しており、当社の別当寺として共に崇敬を集めた。

文化九年(1818)、別当寺「森巌寺」が火災によって焼失。

その際に当社に関する古文書も焼失しており、黒印状の写しなども焼失したと云う。

そのため『新編武蔵風土記稿』の記述は貴重な史料となっている。

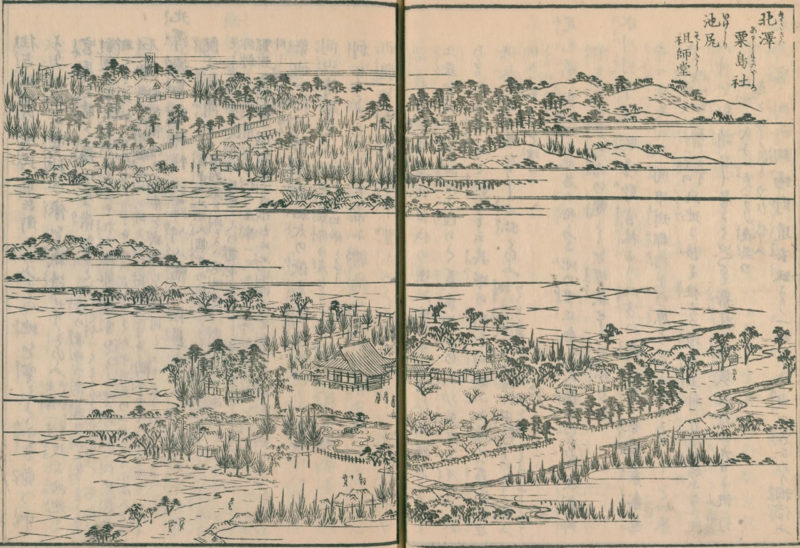

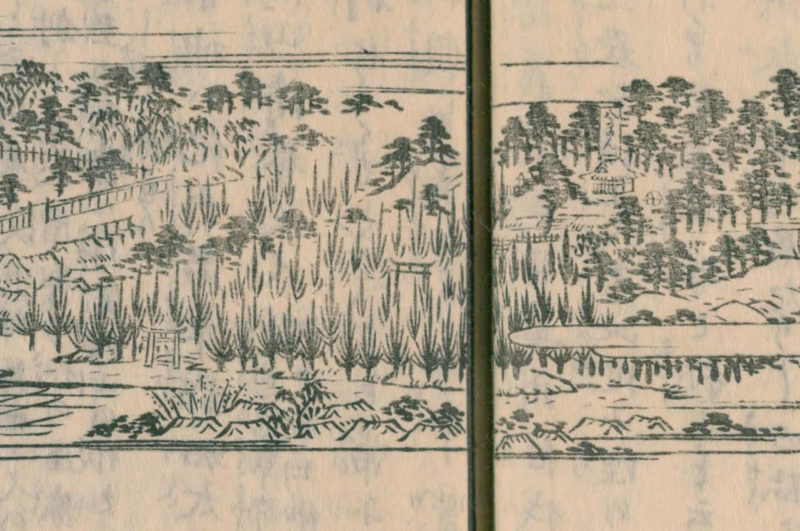

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「北澤粟島社」「池尻祖師堂」と描かれた一枚で、上に描かれているのが下北沢一帯。

左上にあるのが当社の別当寺であった「森巌寺」と、その境内に鎮座している「粟島社」(現在の粟島堂)。

その右(画像上中央)に「八まん」として描かれたのが当社。

別当寺「森巌寺」の隣にある「八まん」として描かれている。

現在と同様に緩やかな高台に鎮座。

かなり樹木の生茂った鎮守の杜で、趣のある神社であったのだろう。

『新編武蔵風土記稿』にある通り鳥居も二基見る事ができる。

嘉永五年(1852)、本殿が再建。

これが現在は境内社「産土社」の社殿として現存。

これが現在は境内社「産土社」の社殿として現存。

明治以降の当社と下北沢の歩み

明治になり神仏分離。

当社は下北沢村の鎮守として村社に列した。

明治二十二年(1889)、世田ヶ谷村・経堂在家村・池尻村・若林村・三宿村・太子堂村・下北沢村・代田村や近くの飛地が合併し、世田ヶ谷村が成立。

当地は世田ヶ谷村下北沢となる。

明治二十六年(1893)、神楽殿を造営。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

「八幡社」と記してあり、当地の目印にもなる規模の神社であった。

古地図では下北澤の地名も見る事ができる。

当時はまだ下北沢駅が開業しておらず、かつては当社を中心とした一帯が「下北沢」と呼ばれた地域であった事が分かる。

下北沢駅の開業などによって中心地が移っていく事になる。

昭和二年(1927)、小田急の下北沢駅が開業。

昭和七年(1932)、世田谷区が成立し、下北沢の地域は北沢1-5丁目に振り分けられる事となり、地名からは下北沢という地名は消滅。

昭和三十九年(1964)、住居表示が実施され、旧下北沢村は北沢1-5丁目と代沢1-5丁目に分けられたため、下北沢鎮守の当社の住所は北沢ではなく代沢になっている。

昭和五十三年(1978)、現在の社殿を造営。

平成十六年(2004)、神楽殿が改築。

平成十六年(2004)、神楽殿が改築。

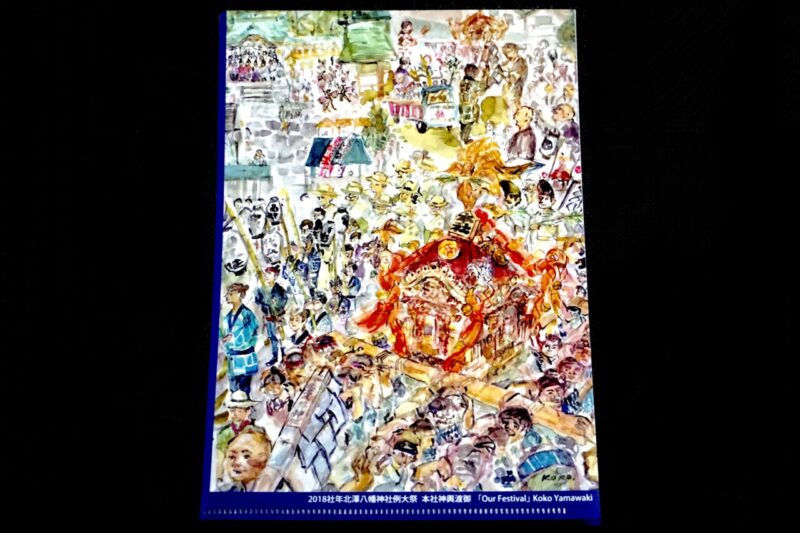

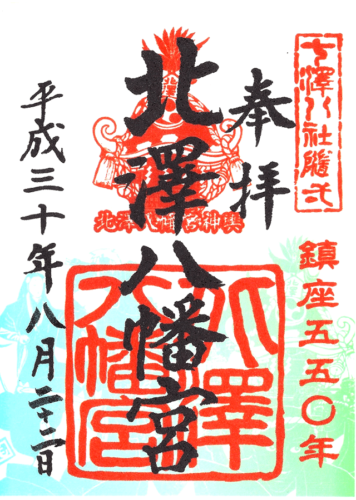

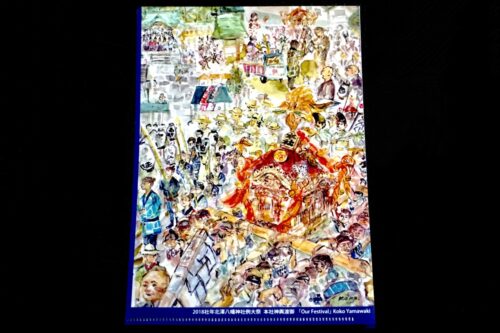

平成三十年(2018)、御鎮座550年記念例大祭が斎行された。

令和五年(2023)、御鎮座555年を迎えた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

高台の上に鎮座・鳥居横の河津桜

最寄駅は下北沢駅もしくは池ノ上駅で、徒歩10分ほどの住宅街に鎮座。

通りに面して大きな鳥居。

通りに面して大きな鳥居。

社号碑には「北澤八幡神社」の文字。

社号碑には「北澤八幡神社」の文字。

この社号碑は昭和十七年(1942)に建立されたもので「大東亜戦勝記念」とあるが「勝」の部分が消されているのが特徴的で、当時の時世を偲ぶ。

この社号碑は昭和十七年(1942)に建立されたもので「大東亜戦勝記念」とあるが「勝」の部分が消されているのが特徴的で、当時の時世を偲ぶ。

鳥居を潜ると右手は児童公園。

時間帯によっては地域の子供達が遊んでおり、地域に親しまれる鎮守なのが窺える。

時間帯によっては地域の子供達が遊んでおり、地域に親しまれる鎮守なのが窺える。

参道は緩やかな石段が続く。

石段を上った先にも石段。

石段を上った先にも石段。

『新編武蔵風土記稿』にも「小高き丘上にあり」と記されていたように、創建の頃からこうした高台に鎮座していたのだろう。

『新編武蔵風土記稿』にも「小高き丘上にあり」と記されていたように、創建の頃からこうした高台に鎮座していたのだろう。

バリアフリー化で整備された境内

境内はバリアフリー化されているのが特徴的。

平成三十年(2018)の御鎮座550年記念事業としてバリアフリー化工事が行われた。

平成三十年(2018)の御鎮座550年記念事業としてバリアフリー化工事が行われた。

高台に鎮座している事もあり有り難い整備。

高台に鎮座している事もあり有り難い整備。

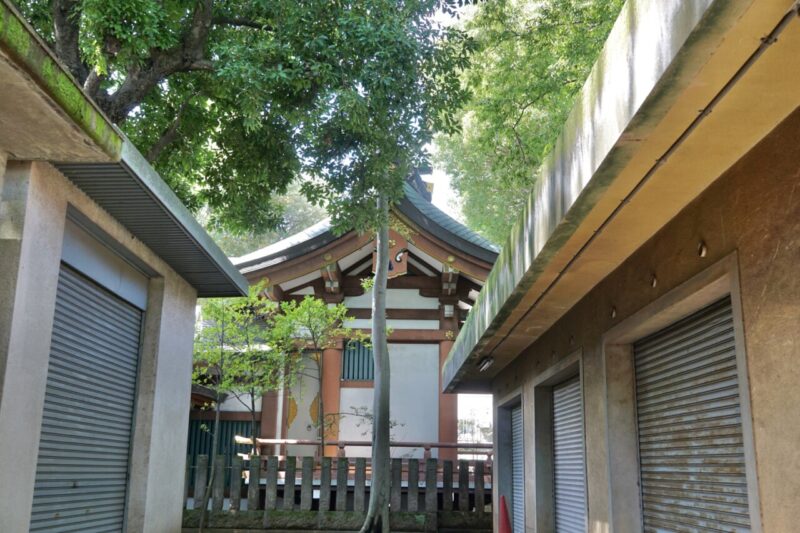

鉄筋コンクリート造の社殿

社殿は昭和五十三年(1978)に造営されたもの。

鉄筋コンクリート造で再建され、落ち着いた彩色。

鉄筋コンクリート造で再建され、落ち着いた彩色。

まだ新しさを感じるくらい綺麗に維持管理。

まだ新しさを感じるくらい綺麗に維持管理。

こうした綺麗に維持されている姿からも地域からの崇敬が伝わる。

こうした綺麗に維持されている姿からも地域からの崇敬が伝わる。

本殿も同様の造りで、旧本殿は境内社「産土社」の社殿に遷されている。

本殿も同様の造りで、旧本殿は境内社「産土社」の社殿に遷されている。

拝殿前には江戸時代の狛犬

拝殿の前には古い狛犬が一対。

嘉永五年(1852)の刻銘が残る。

嘉永五年(1852)の刻銘が残る。

所々に損傷はあるものの比較的よい状態を保っている。

所々に損傷はあるものの比較的よい状態を保っている。

旧本殿が再建された際に奉納されたものと思われる。

旧本殿が再建された際に奉納されたものと思われる。

玉持ちや子持ちの狛犬が多い中、こちらは何も持たずシンプルな狛犬。

玉持ちや子持ちの狛犬が多い中、こちらは何も持たずシンプルな狛犬。

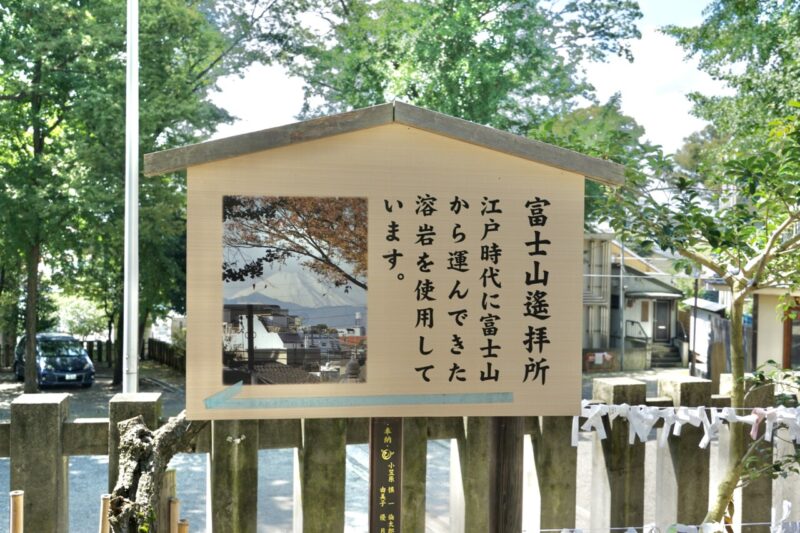

富士山が見える神社・富士山遙拝所

当社の境内からは富士山を眺望する事ができる。

平成三十年(2018)には富士山遥拝所が整備。

平成三十年(2018)には富士山遥拝所が整備。

江戸時代に富士山から運ばれた溶岩を使用していて小さな富士塚のような形。

江戸時代に富士山から運ばれた溶岩を使用していて小さな富士塚のような形。

以下の画像はよく晴れた2020年2月の朝に撮影した画像。

遥拝所の奥に富士山の姿。

遥拝所の奥に富士山の姿。

肉眼だとくっきりと大きく富士山を見る事ができる。

肉眼だとくっきりと大きく富士山を見る事ができる。

境内からこうして富士山を望む事ができるのはとても素晴らしい。

境内からこうして富士山を望む事ができるのはとても素晴らしい。

地域に高い建物が建ってしまうと見えなくなってしまうので、今もこうして見る事ができるのは貴重。

地域に高い建物が建ってしまうと見えなくなってしまうので、今もこうして見る事ができるのは貴重。

当社の別当寺「森巌寺」は、江戸時代には灸と針供養、そして富士講で名高い寺として知られ、当社と共に崇敬を集めた。

江戸時代は今以上に当社の境内から富士山を眺望できたと思われ、そのため地域では富士講が賑わったとも推測でき、古くから当地の人々は富士山への信仰も篤かったのであろう。

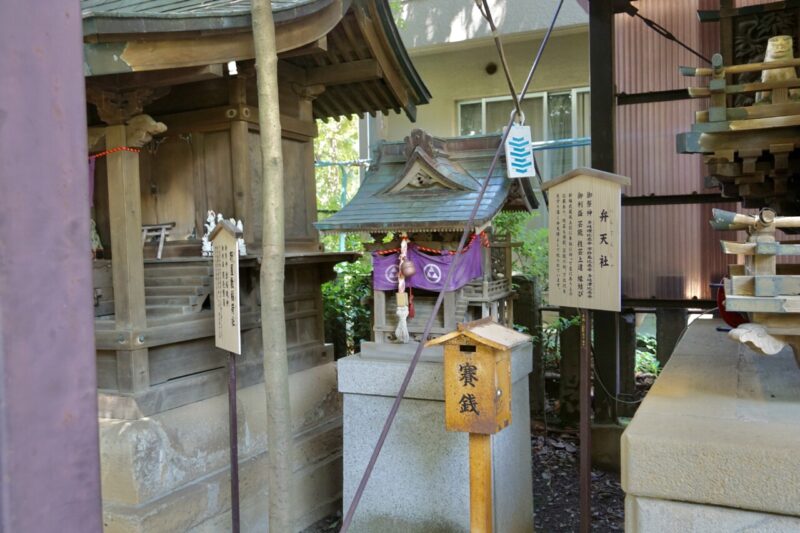

多くの境内社・産土社は旧本殿を利用

境内には多くの境内社が並び、社殿の左手には産土社。

嘉永五年(1852)に再建された当社の旧本殿が遷されて利用。

嘉永五年(1852)に再建された当社の旧本殿が遷されて利用。

江戸後期らしさの残る細やかな彫刻が見事。

江戸後期らしさの残る細やかな彫刻が見事。

その隣に弁天社。

さらに野屋敷稲荷社、愛宕稲荷社、長栄稲荷社と続く。

さらに野屋敷稲荷社、愛宕稲荷社、長栄稲荷社と続く。

いずれも当地周辺に祀られていた稲荷社が遷座したもの。

いずれも当地周辺に祀られていた稲荷社が遷座したもの。

朱色の鳥居も設けられている。

朱色の鳥居も設けられている。

社殿の右手には円海稲荷社と高良玉垂社。

社殿の左右に分けられる形で境内社が鎮座。

社殿の左右に分けられる形で境内社が鎮座。

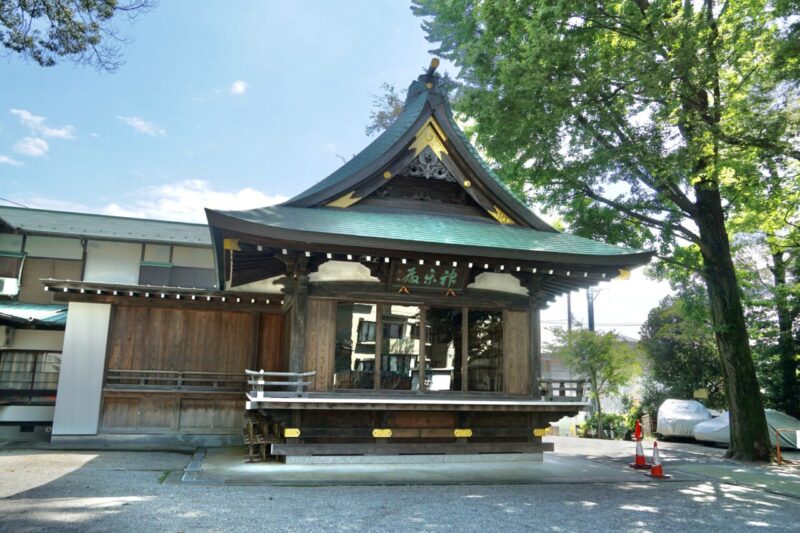

スラムダンクでも描かれた神楽殿・三層に分かれた境内

境内には立派な神楽殿。

明治二十六年(1893)に造営された神楽殿を、平成十六年(2004)に改築したもの。

明治二十六年(1893)に造営された神楽殿を、平成十六年(2004)に改築したもの。

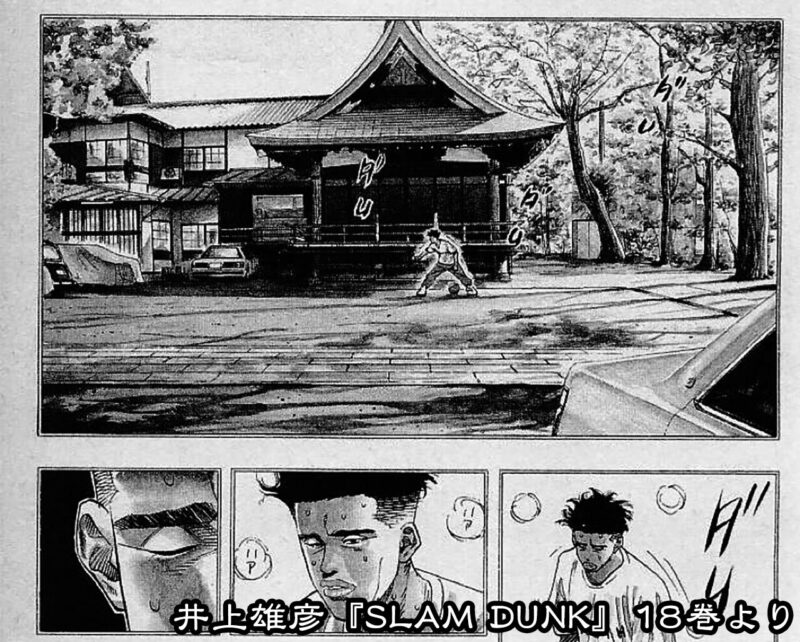

実はこの神楽殿は井上雄彦著『SLAM DUNK』にも登場。

福田吉兆が自粛中に一人でトレーニングしていたのが当社の境内と一致している。(『SLAM DUNK』18巻より引用)

福田吉兆が自粛中に一人でトレーニングしていたのが当社の境内と一致している。(『SLAM DUNK』18巻より引用)

境内は石段によって三層に別れているのが特徴。

一層が鳥居や児童公園・二層が神楽殿や神輿庫・三層に社殿や境内社といった形。

いずれも綺麗に整備されていて心地よい境内となっている。

アニメ『BanG Dream! Ave Mujica』にも登場

当社の鳥居前はアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』(バンドリ!アヴェムジカ)の作中にも登場。

アニメの聖地巡礼として作品のファンも多く参拝に訪れると云う。

【⛩️神社だより💕聖地巡礼】

ガールズバンドの人気アニメ『BanG Dream! Ave Mujica』に北澤八幡神社の描写が登場します🤩物語では下北沢駅も登場しますので、ストーリーを追いながら現実の街を巡ってみてはいかがでしょうか👍

※右画像の著作権は©BanG Dream! Projectに帰属#バンドリ #AveMujica pic.twitter.com/9dBv8GUpXC

— 北澤八幡秋まつり実行委員会 (@kitazawamatsuri) September 19, 2025

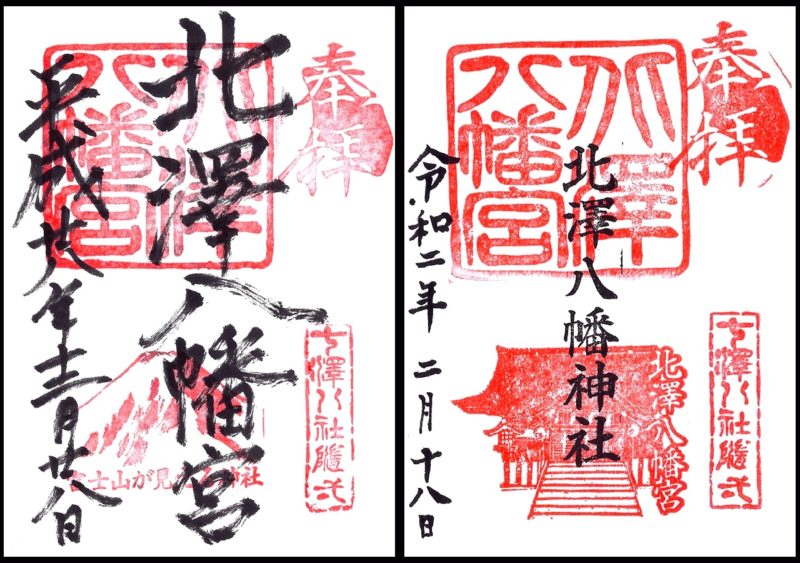

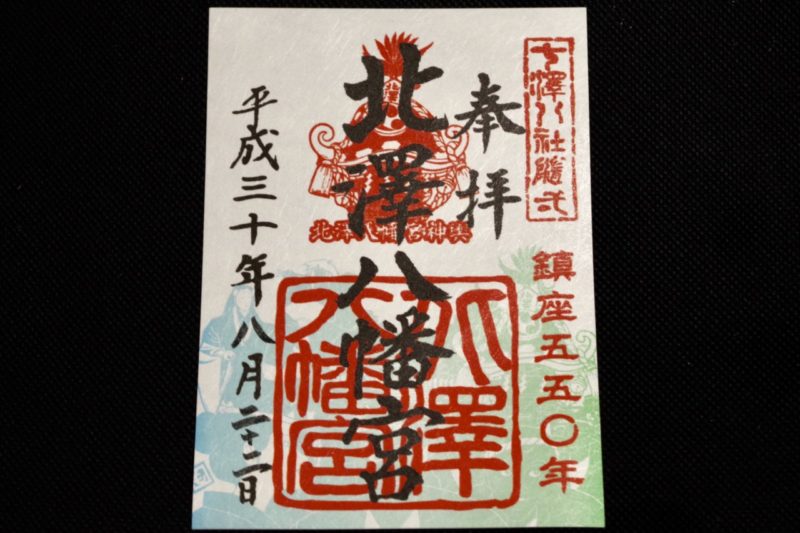

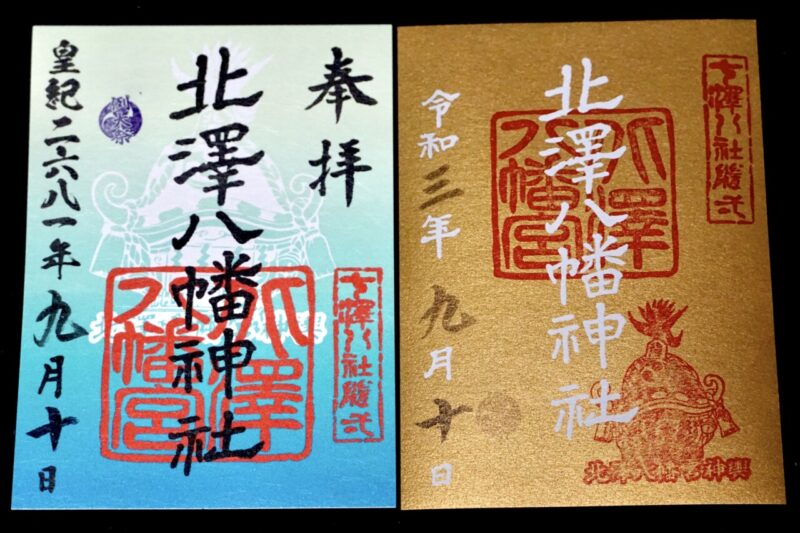

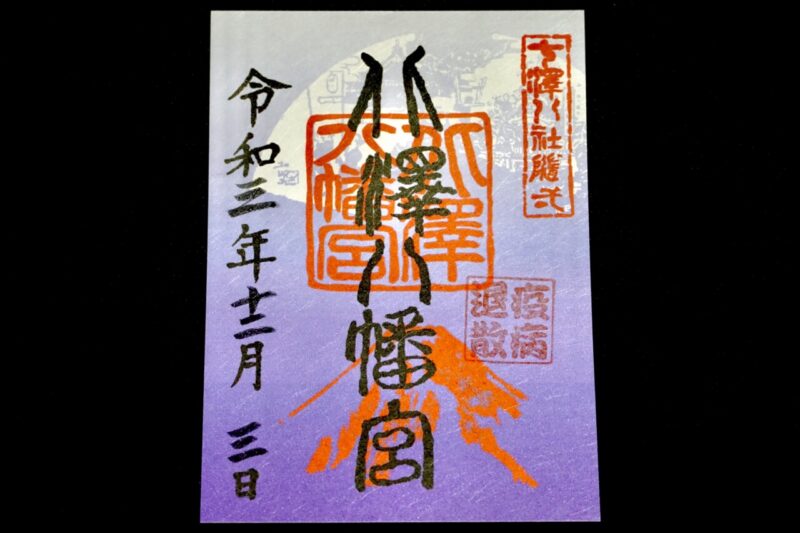

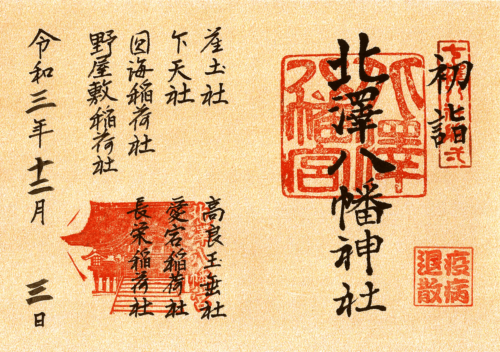

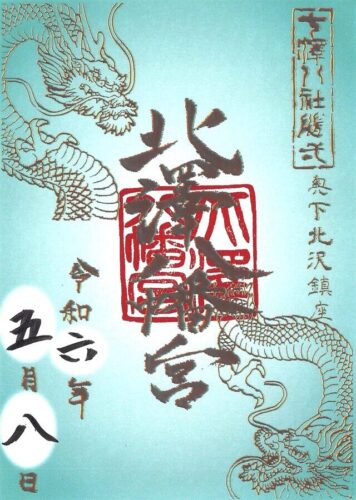

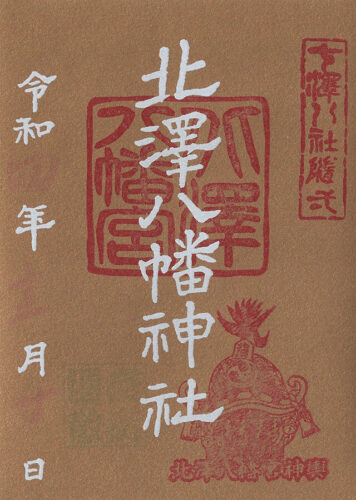

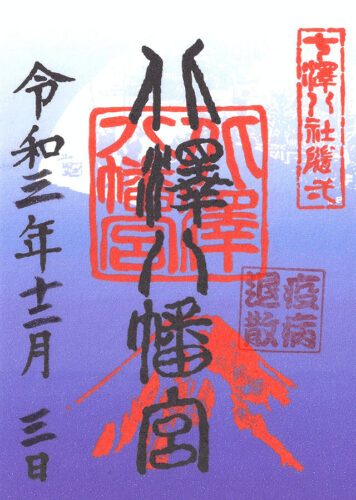

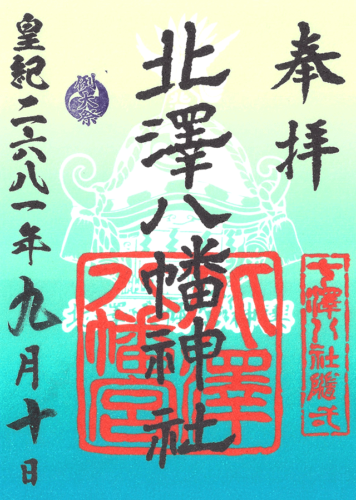

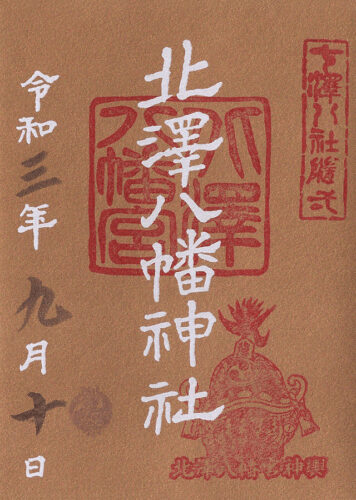

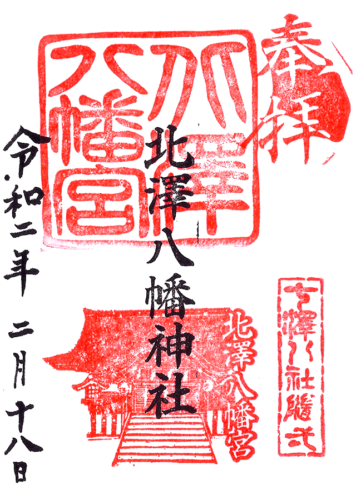

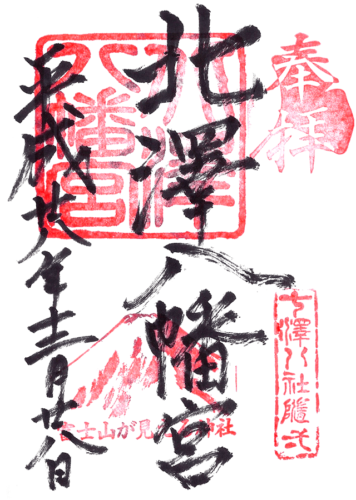

社殿や富士山の御朱印・限定御朱印

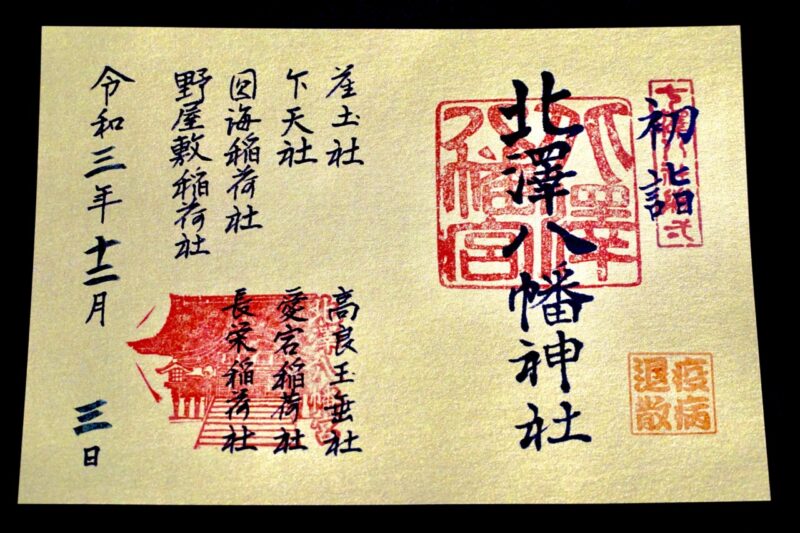

御朱印は「北澤八幡宮」の朱印と「七澤八社随弌」の印。

季節によって富士山や社殿など印も変更になる。

季節によって富士山や社殿など印も変更になる。

御朱印は季節が祭事に応じて限定御朱印を用意していて、2018年8月に頂いたものはシールタイプという新しい形の御朱印となっていた。

書き置きで頂く形となるが裏面がシールに。

書き置きで頂く形となるが裏面がシールに。 剥がして貼る事ができ、糊なしで御朱印帳に貼れるので便利。

剥がして貼る事ができ、糊なしで御朱印帳に貼れるので便利。 2021年9月に頂いた例大祭御朱印(左)もシール式。

2021年9月に頂いた例大祭御朱印(左)もシール式。 シール式の2021年冬限定(富士山)御朱印。

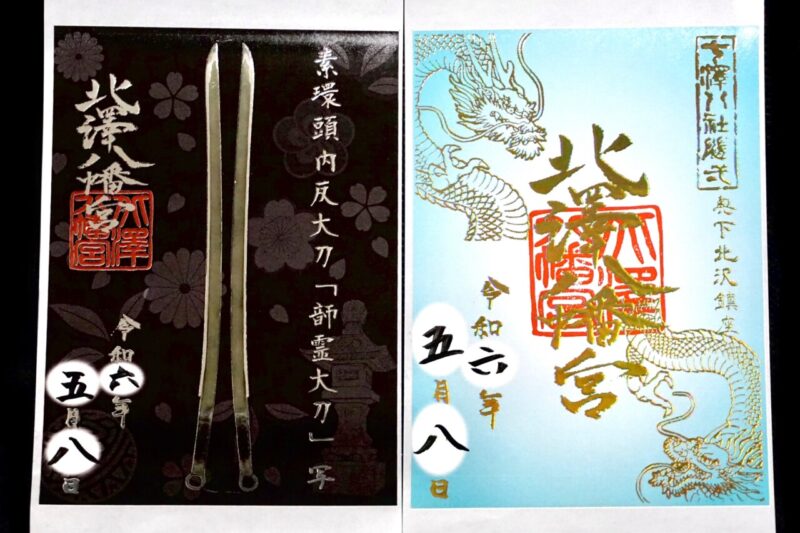

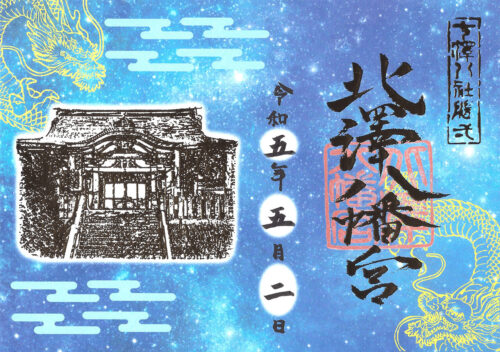

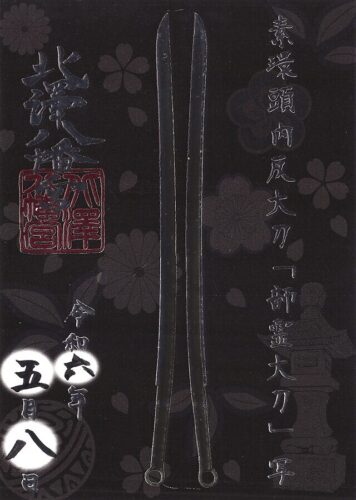

シール式の2021年冬限定(富士山)御朱印。 2024年5月に頂いた龍神御朱印や韴霊大刀御朱印もシール式。

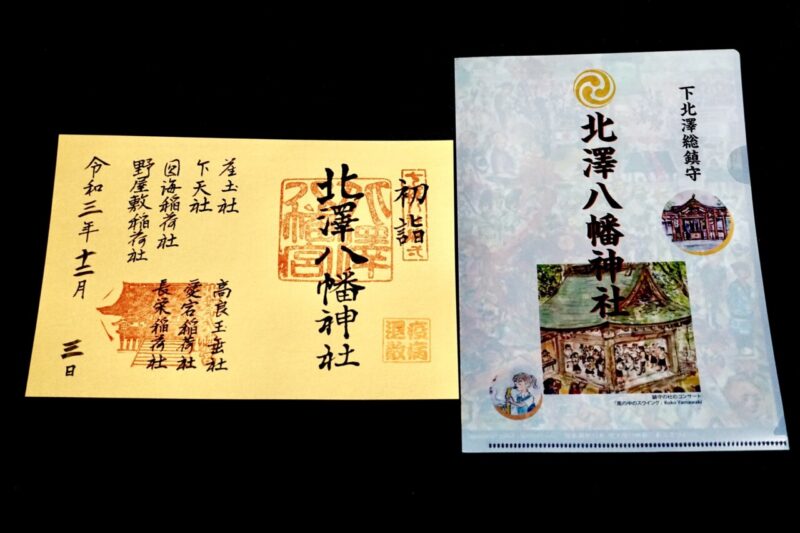

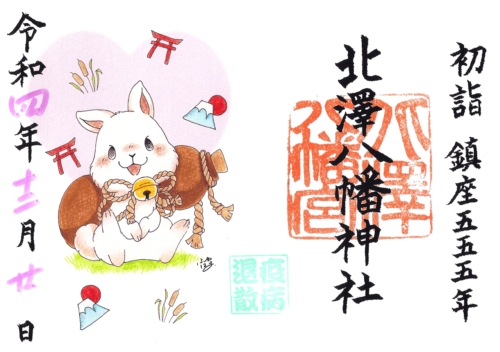

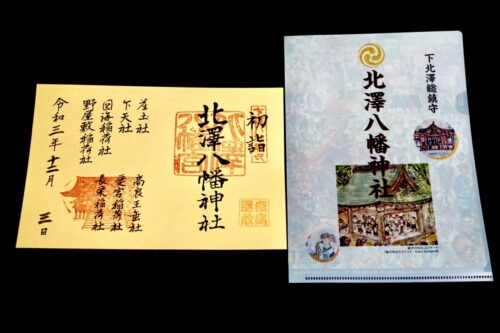

2024年5月に頂いた龍神御朱印や韴霊大刀御朱印もシール式。2021年12月からは幸先詣を推奨して翌年(2022年)のお正月御朱印を授与。

初詣と記されていて本社の他、境内社の社号も記してある。

初詣と記されていて本社の他、境内社の社号も記してある。

12月に初詣の御朱印は幸先詣ならでは。

12月に初詣の御朱印は幸先詣ならでは。

特製のクリアファイル付き。

特製のクリアファイル付き。

2022年12月からも幸先詣を兼ねて令和五年(2023)初詣の御朱印を授与。

干支の卯年を表現した可愛らしいうさぎ柄。

干支の卯年を表現した可愛らしいうさぎ柄。

御鎮座555年を祝したものでクリアファイル付き。

御鎮座555年を祝したものでクリアファイル付き。

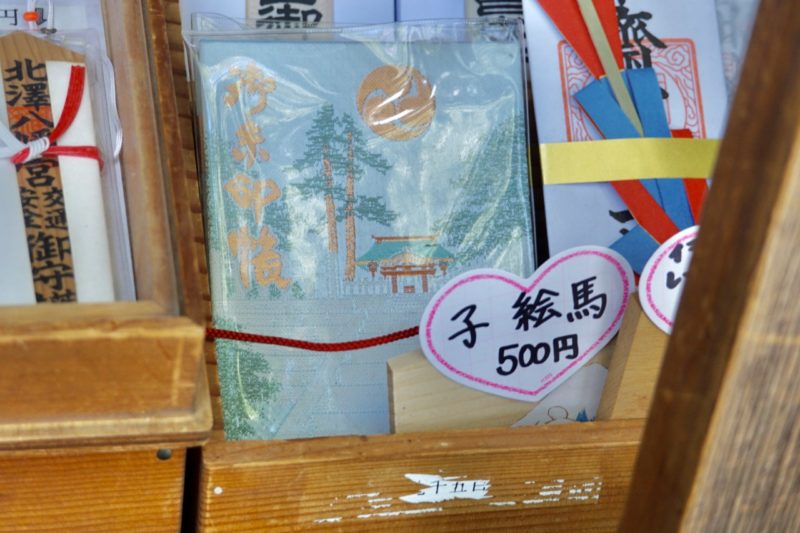

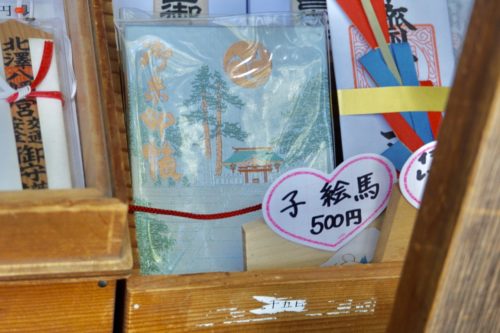

オリジナルの御朱印帳も用意。

当社の境内をデザインした淡い水色の御朱印帳。

当社の境内をデザインした淡い水色の御朱印帳。

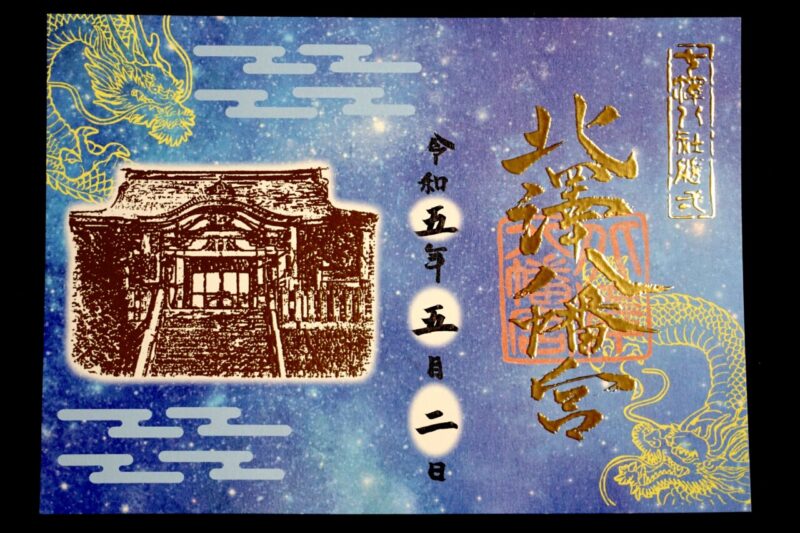

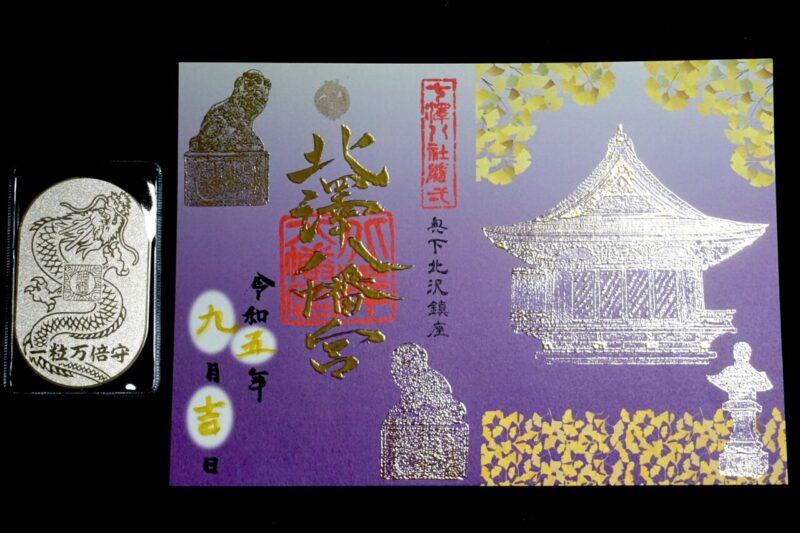

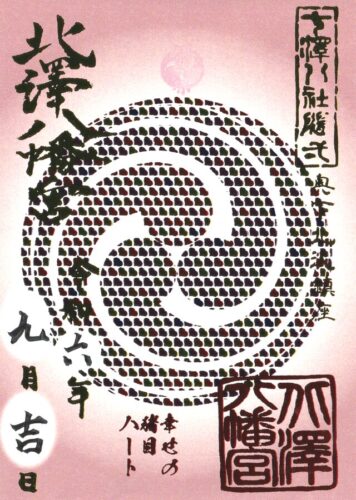

キラキラ仕様の箔押し御朱印

2023年夏御朱印として授与のキラキラ光る御朱印。

社号や社殿などが箔押しのようにキラキラ光る。

社号や社殿などが箔押しのようにキラキラ光る。

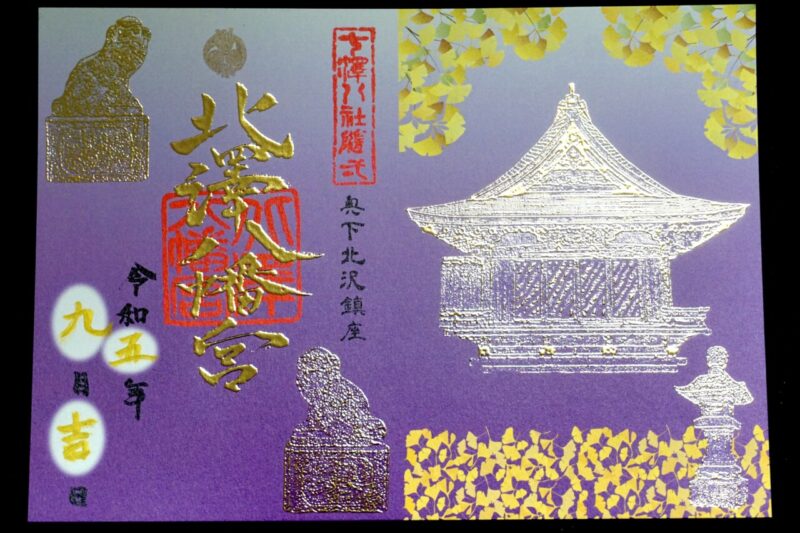

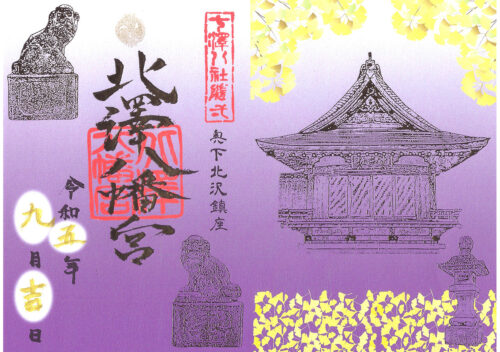

2023年秋の限定御朱印。

2023年秋の限定御朱印。

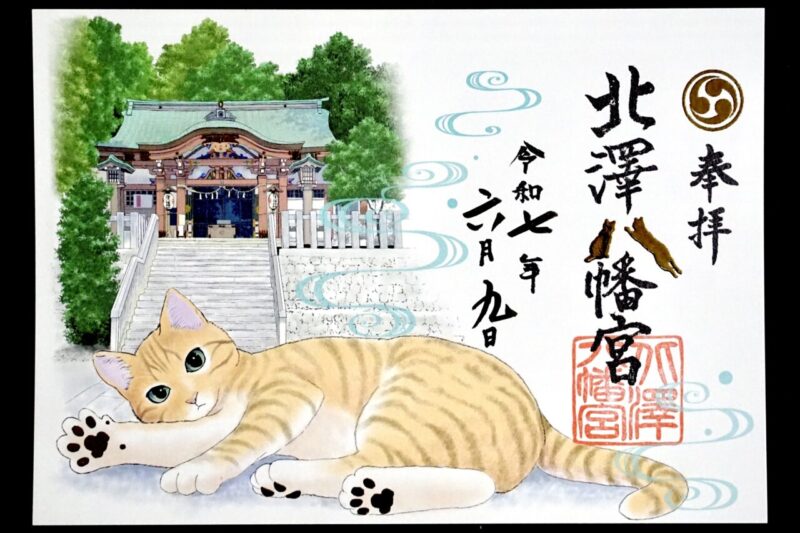

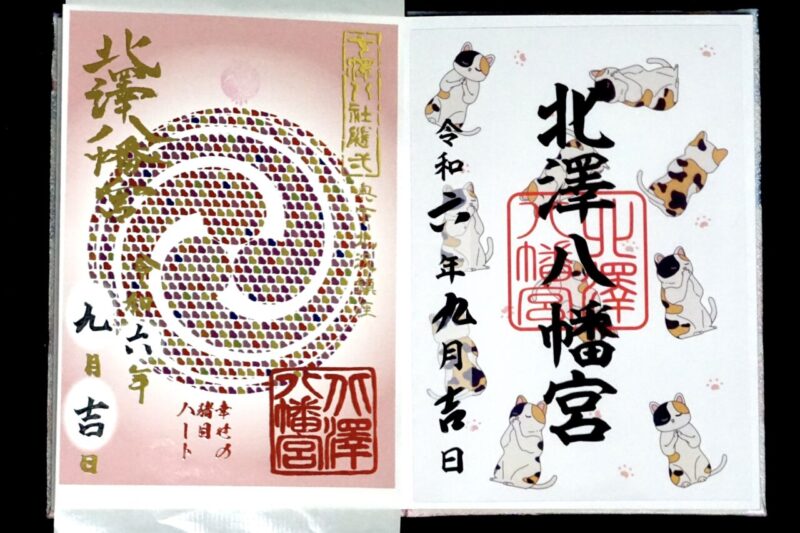

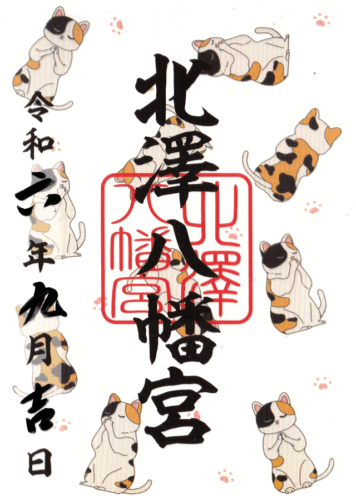

可愛らしい猫の箔押し御朱印・猫町と下北沢

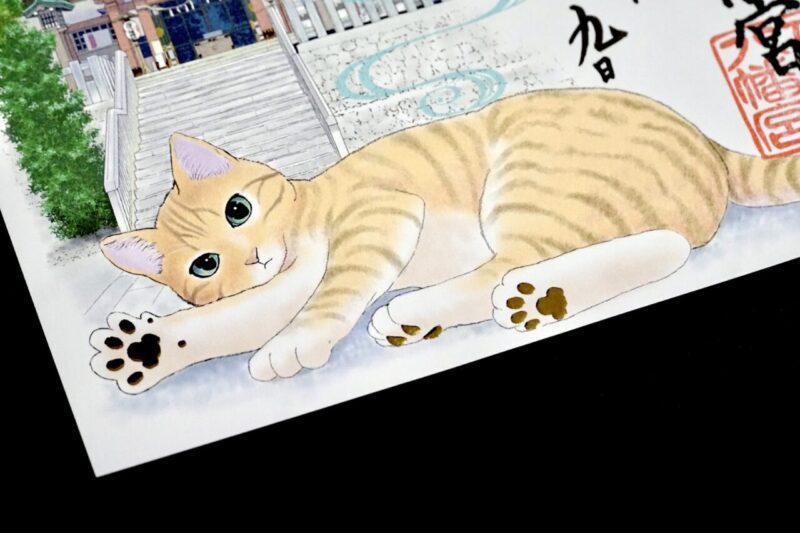

2025年6月からは猫の肉球御朱印を授与。

可愛らしい猫ちゃんが横になった御朱印。

可愛らしい猫ちゃんが横になった御朱印。

肉球や社殿の一部は盛り上げ加工された金の箔押し仕様。

肉球や社殿の一部は盛り上げ加工された金の箔押し仕様。

「八」の文字は鳩文字ならぬ猫文字になっていてとてもキュート。

「八」の文字は鳩文字ならぬ猫文字になっていてとてもキュート。

2025年9月の例大祭月より授与の猫の神輿御朱印。

こちらも猫の肉球や八の猫文字、神輿などが金の箔押し仕様。

こちらも猫の肉球や八の猫文字、神輿などが金の箔押し仕様。

2025年10月より授与の猫の巫女舞御朱印。

とても可愛らしい箔押し御朱印。

とても可愛らしい箔押し御朱印。

下北沢周辺はかつて多くの作家や歌人、俳人などの文士が住んだ町。

代表的な人物として大正時代に活躍した萩原朔太郎(はぎわらさくたろう)が挙げられる。

日本近代詩の父と称される文人で、晩年の10数年は下北沢・代沢で暮らした。

彼が書いた数少ない小説に『猫町』という作品があり、作品内に直接的に下北沢が登場することはないがその猫町は下北沢の事だと言われている。

そんな猫町にもかけて下北沢鎮守の当社では猫の御朱印や授与品の頒布も行われている。

現在は拝殿前に可愛い顔出しパネル。

現在は拝殿前に可愛い顔出しパネル。 大絵馬なども。

大絵馬なども。令和5年は御鎮座555年・記念御朱印帳・切り絵御朱印

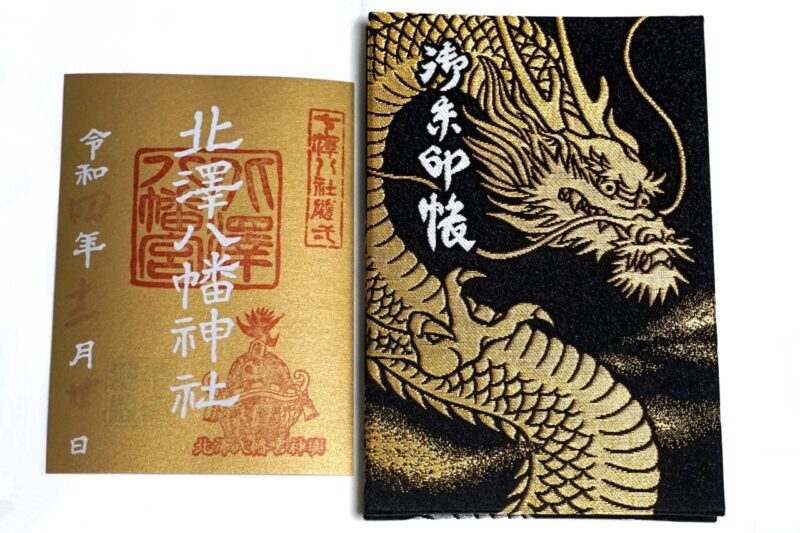

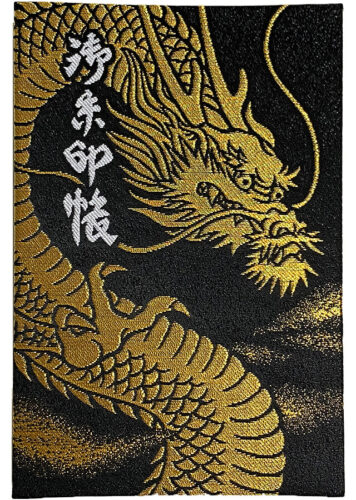

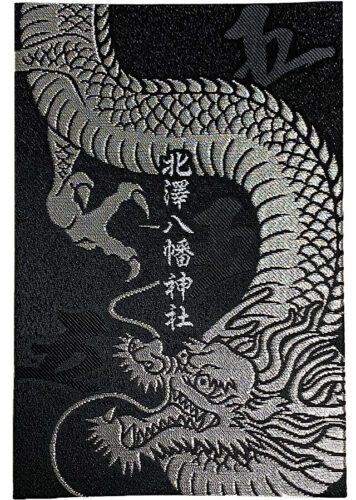

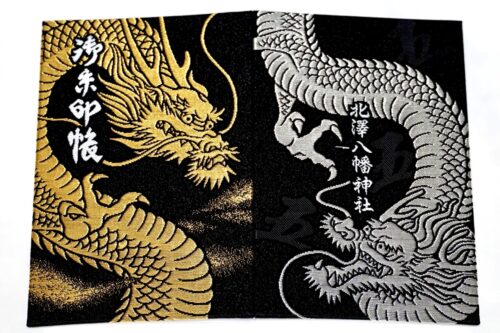

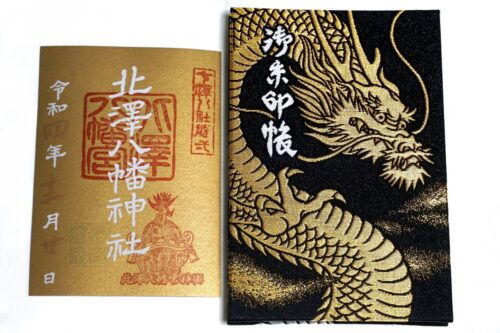

令和五年(2023)の御鎮座555年を記念した限定御朱印帳も頒布。

表面と裏面で金銀の昇龍・降龍をデザイン。

表面と裏面で金銀の昇龍・降龍をデザイン。

裏面には御鎮座555年を表現して五五五の文字入り。

裏面には御鎮座555年を表現して五五五の文字入り。

サイズは大サイズで、御朱印帳限定の金の御朱印(別紙)付き。

サイズは大サイズで、御朱印帳限定の金の御朱印(別紙)付き。

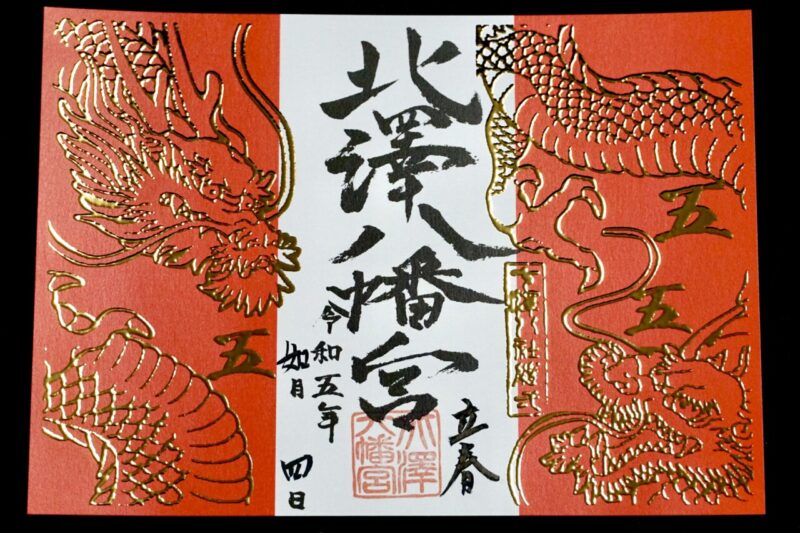

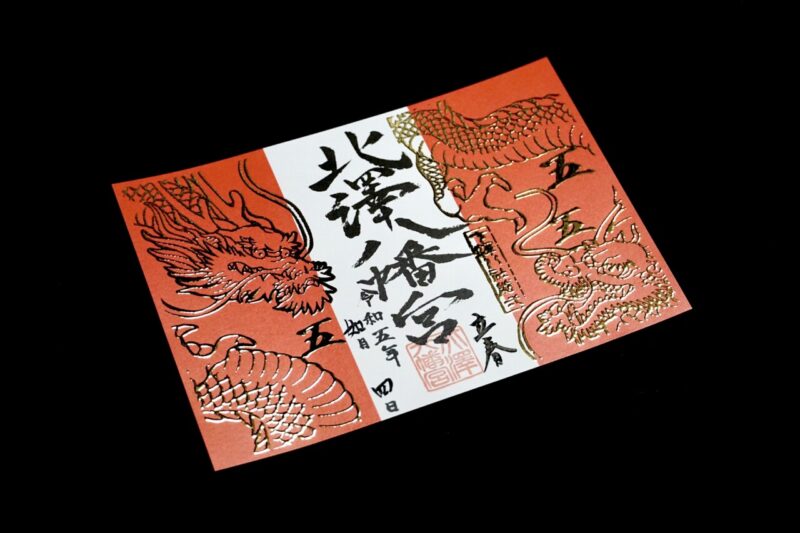

2023年2月4日の立春からは御鎮座555年の限定御朱印を授与。

御朱印帳と同様に龍と五五五を金の箔押しでデザイン。

御朱印帳と同様に龍と五五五を金の箔押しでデザイン。

ゾロ目記念年を祝した限定御朱印。

ゾロ目記念年を祝した限定御朱印。

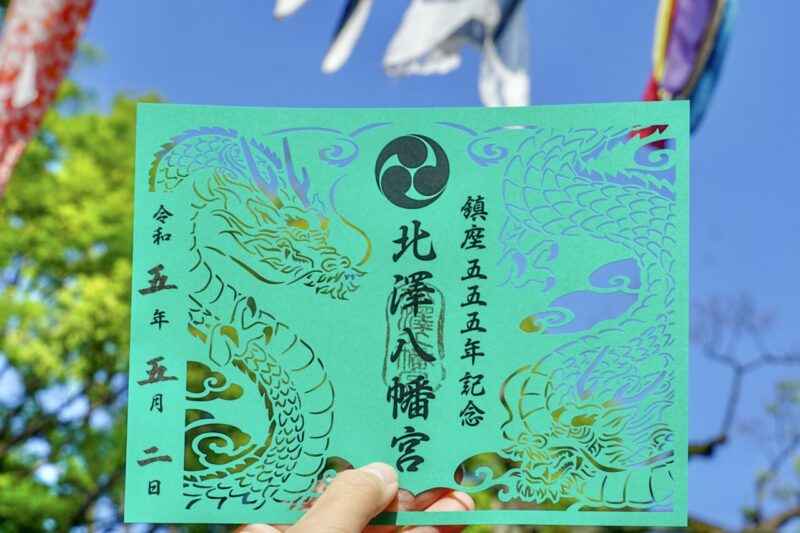

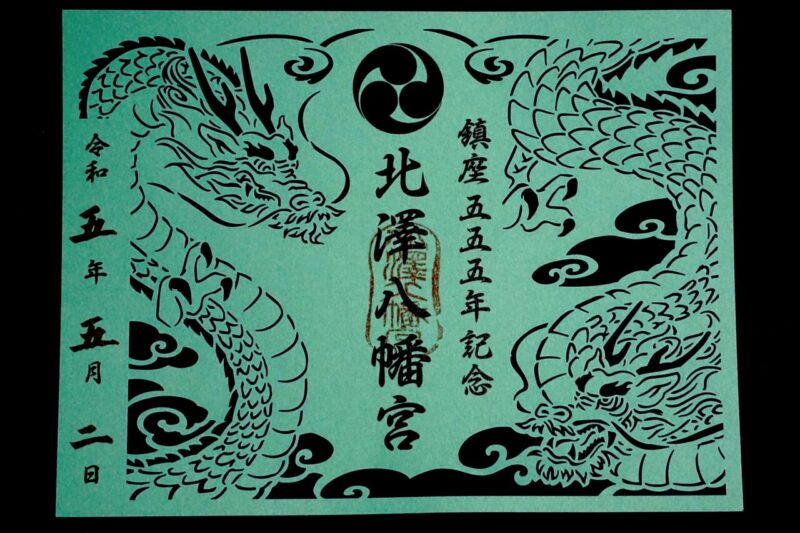

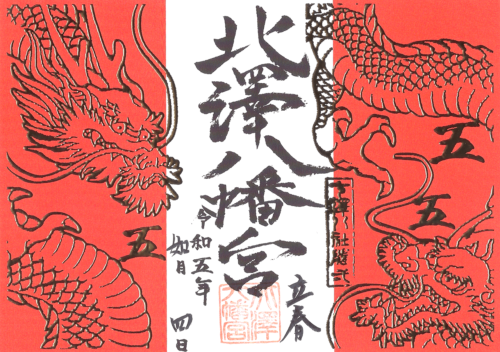

さらに2023年5月1日からは御鎮座555年記念の切り絵御朱印も授与。

昇龍・降龍の切り絵御朱印。

昇龍・降龍の切り絵御朱印。

こちらも数量限定なくなり次第終了。

こちらも数量限定なくなり次第終了。

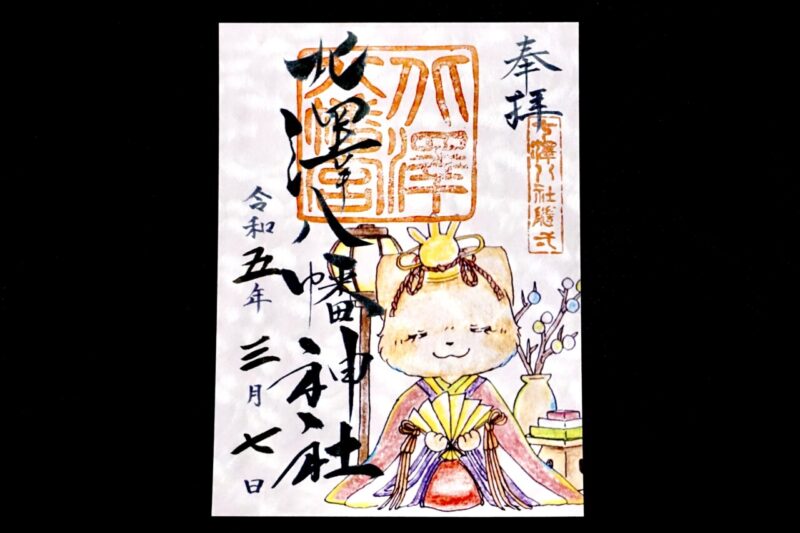

イラストレーターによるイラスト入り月替り御朱印

2023年3月よりイラスト入り月替り御朱印を授与。(現在は月替りでの授与は終了しているがたまに復刻している)

こちらは2023年3月のイラスト入り御朱印でひなまつり仕様。

こちらは2023年3月のイラスト入り御朱印でひなまつり仕様。

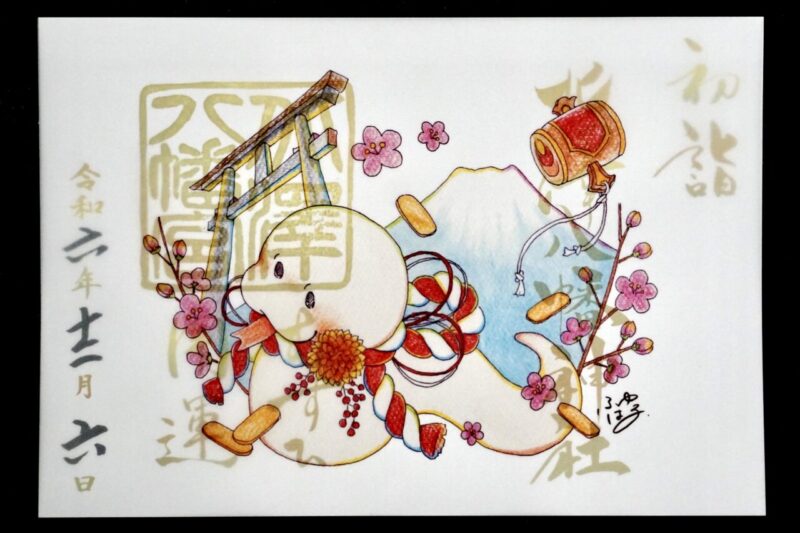

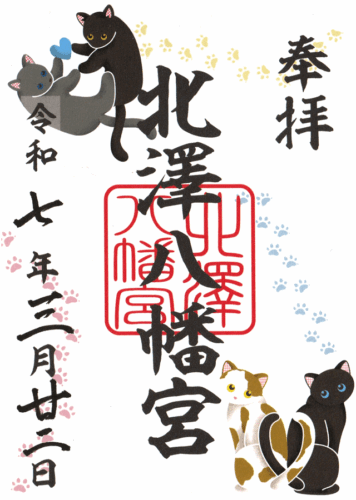

令和七年初詣御朱印は透かし重ね仕様

2024年12月より翌年の2025年初詣御朱印の授与開始。

混雑が予想される事から幸先詣を兼ねて12月より先行授与開始。

混雑が予想される事から幸先詣を兼ねて12月より先行授与開始。

半透明な蛇のイラスト用紙を重ねる形。

半透明な蛇のイラスト用紙を重ねる形。

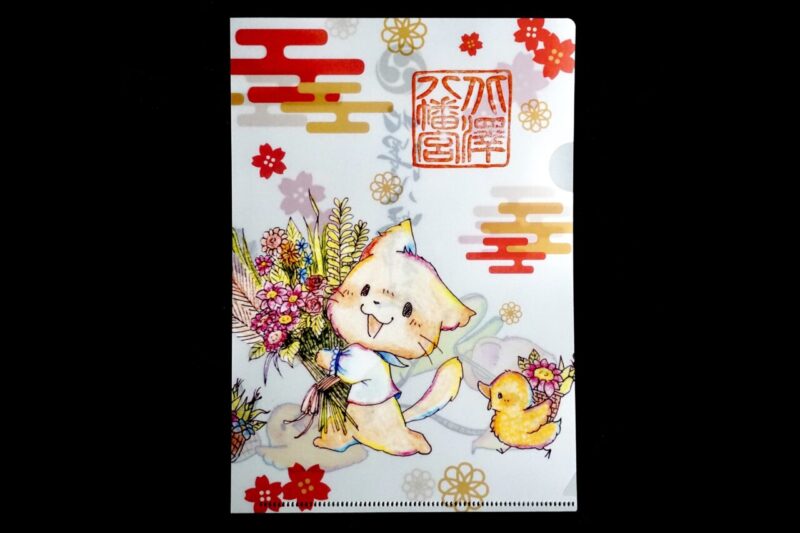

可愛らしいクリアファイル付き。

可愛らしいクリアファイル付き。

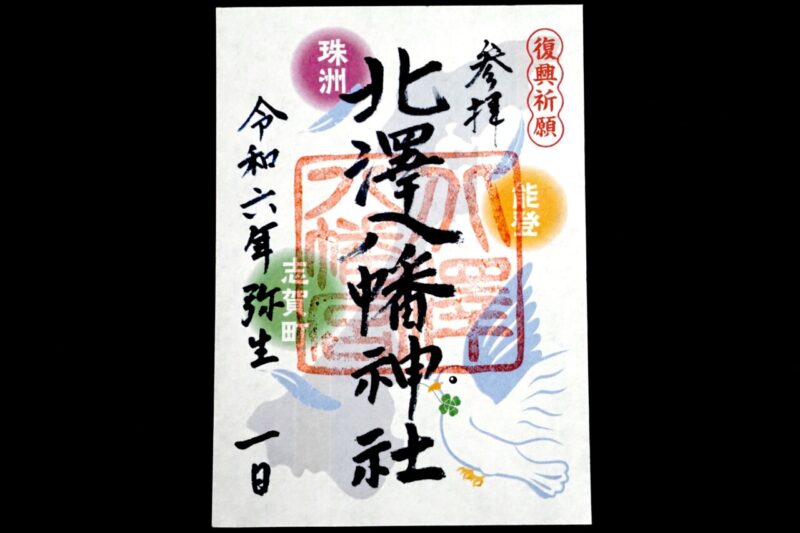

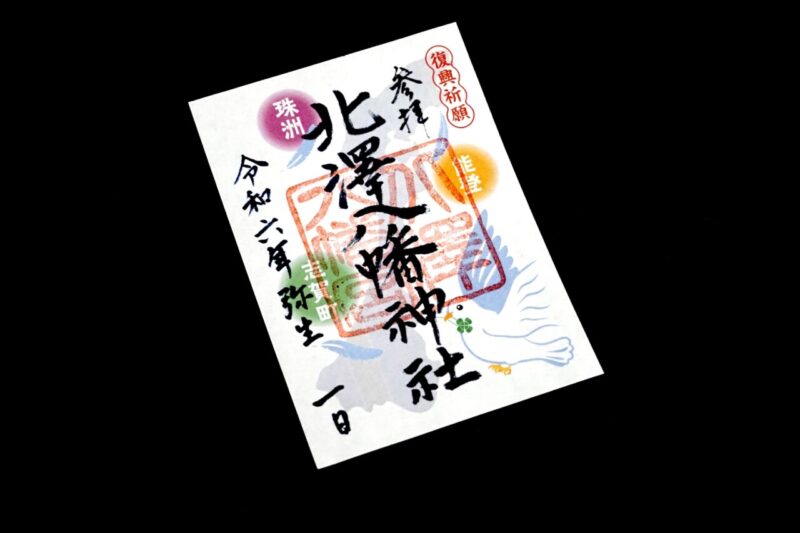

能登半島地震や豪雨の復興祈願御朱印

2024年3月には復興祈願御朱印を授与。

復興祈願御朱印の初穂料は能登半島地震の義捐金にあてられる。

復興祈願御朱印の初穂料は能登半島地震の義捐金にあてられる。

御朱印を通して寄付できる仕組みはとても有り難い。

御朱印を通して寄付できる仕組みはとても有り難い。

能登半島豪雨を受けて2024年10月12日からは第2弾の復興祈願御朱印を授与。

初穂料500円のうち300円が能登へ寄付される。

初穂料500円のうち300円が能登へ寄付される。

当社限定ガチャ・江原啓之氏が奉職した神社・下北沢ゆかりの有名人

社務所の右手前に、ガチャガチャが2機置かれている。

北澤八幡神社限定の「開運おみくじ 勾玉コレクション」というもの。

北澤八幡神社限定の「開運おみくじ 勾玉コレクション」というもの。

1回400円で、シークレットまであると云い、回してみるのも面白い。

1回400円で、シークレットまであると云い、回してみるのも面白い。

当社はスピリチュアル・カウンセラーとしてメディアなどへの露出も多い江原啓之氏が奉職していた神社としても知られる。

24歳まで当社で奉職しており、当社の広間で研修会なども開催していた。

御鎮座555年記念例大祭・美味しく楽しい例大祭

2023年は御鎮座555年の記念年。

この年の例大祭は大賑わいとなった。

この年の例大祭は大賑わいとなった。

下北沢周辺のお店も露店として多数出店。

下北沢周辺のお店も露店として多数出店。

美味しく楽しいお祭り。

美味しく楽しいお祭り。

久しぶりの制限のないお祭りとあった日中から大賑わい。

久しぶりの制限のないお祭りとあった日中から大賑わい。

筆者が頂いたのは2023年例大祭で100体限定の御守り。

一粒万倍守と同日より授与開始した秋の御朱印。

一粒万倍守と同日より授与開始した秋の御朱印。

2024年の例大祭。

前年から引き続き大賑わい。

前年から引き続き大賑わい。

下北沢周辺のお店が出店していて美味しく楽しいお祭り。

下北沢周辺のお店が出店していて美味しく楽しいお祭り。

こちらは2024年例大祭月限定の御朱印。

こちらは2024年例大祭月限定の御朱印。

所感

下北沢の鎮守である当社。

世田谷城主・吉良氏によって創建され、下北沢村の鎮守として崇敬を集めた。

現在は「下北(シモキタ)」の略称で駅周辺は若者から人気の街となっているが、かつての下北沢は当社を中心に発展したとも云え、街の発展と共に歩んだ鎮守である。

現在も境内には児童公園があり、平日の日中は子供たちの遊ぶ声や親子の姿を多く見る事ができ、今もなお地域から篤い崇敬を集めている事が伝わってくる。

御鎮座550年記念に向け境内がバリアフリー化されるなど参拝者への配慮も有り難い。

冬のよく晴れた日には富士山を眺望する事もでき、都会の住宅街にありながら立派で綺麗に整備された境内など、素敵な鎮守となっている。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円(一部限定)

社務所にて。

※季節や祭事に合わせて限定御朱印あり。

※限定の書き置き御朱印の場合、裏面がシールになっているものもあり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 猫の巫女舞

- 猫の神輿

- ネコの肉球

- 令和七年初詣

- ホログラム立体/夏星

- 2023年秋

- 鎮座555年記念切り絵

- ホログラム立体/夏星

- 創建555年記念金龍柄

- 令和五年御鎮座555年記念

- 令和四年お正月柄

- 猫柄

- 復興祈願

- アクリル猫

- 猪目

- 龍神

- 韴霊大刀

- 復興祈願

- 3月ふゆはるさん

- 金紙/御朱印帳限定

- 2021年冬の限定

- 2021年例大祭限定

- 金紙

- 2020年2月

- 2018年7-9月

- 2016年冬

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,500円(限定御朱印代込)

社務所にて。

令和5年(2023)の御鎮座555年を祝した記念御朱印帳。

表面と裏面で金銀の昇龍・降龍をデザイン。

裏面には御鎮座555年を表現して555の文字入。

サイズは大サイズで、御朱印帳限定の金の御朱印(別紙)付き。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 限定御朱印

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

表面には薄い空色に境内をデザイン。

裏面に巫女舞がデザインされたもの。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

一粒万倍守

初穂料:1,000円

社務所にて。

2023年例大祭(御鎮座555年記念)にて100体限定授与。

- 一粒万倍守

- 一粒万倍守

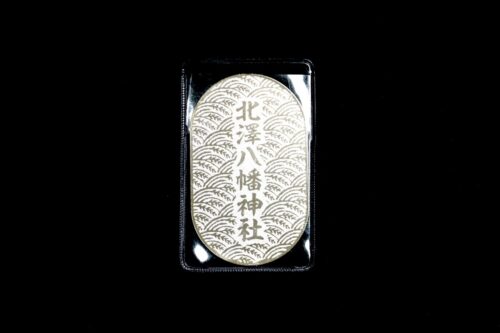

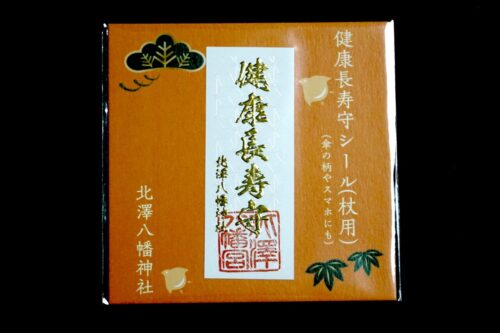

健康長寿守

初穂料:─

社務所にて。

「龍神柄の切り絵御朱印」を頂いた際に下さったお守り。

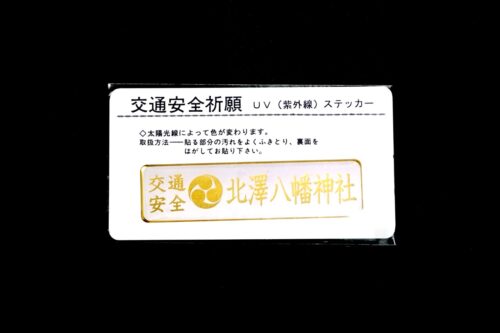

交通安全祈願ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

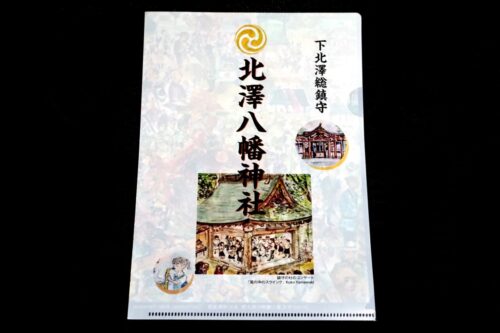

クリアファイル

初穂料:─

社務所にて。

※令和四年や令和五年お正月柄の特別御朱印を頂いた際に下さったクリアファイル。

- クリアファイル

- クリアファイル

- 特別御朱印・クリアファイル

手ぬぐい(2020年例大祭記念)

初穂料:1,000円

社務所にて。

※当社の社殿や境内、朱印などがデザインされたオリジナルの手ぬぐい。

参拝情報

参拝日:2025/10/10(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/06(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/09(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/06(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/12(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/08(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/02(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/02(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/07(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/04(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/03(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/02/18(御朱印拝受)

参拝日:2018/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2016/12/28(御朱印拝受)

コメント