目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

中町(旧野良田村)鎮守の天祖神社

東京都世田谷区中町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧野良田村の鎮守。

現在の中町一帯の鎮守となっている。

伊勢信仰の神社で、古くは「神明社」と呼ばれていたが、明治維新後に「天祖神社」へ改称。

正式名称は「天祖神社」だが、他との区別から「中町天祖神社」とさせて頂く。

現在は神職の常駐がなく「玉川神社」の兼務社となっている。

神社情報

中町天祖神社(なかまちてんそじんじゃ)

御祭神:天照皇大神

相殿神:倉稲魂神

社格等:─

例大祭:10月1日(宵宮)・2日(本祭)

所在地:東京都世田谷区中町3-18-1

最寄駅:上野毛駅

公式サイト:─

御由緒

ご祭神は天照皇大神で、氏子は中町全域です。(頒布の世田谷神社マップより)

歴史考察

粕谷氏による野良田村の開墾とその鎮守

社伝によると、創建年代や由緒は不詳。

現在の中町一帯は古くは「野良田村」と呼ばれ、当社は野良田村の鎮守であった。

村名の由来は、草などが茂っているところを表す「野良」、野良を開墾した耕作地であるから「野良田」と呼ばれるようになった。

当社の旧別当寺「金剛寺」の縁起によると、天正十八年(1590)に豊臣秀吉の小田原征伐によって、配下にあった世田谷城主・吉良氏が衰亡する事となるが、吉良氏の重臣・粕谷氏は、その後暫く潜み当地に移住し、何もなかった当地一帯を開墾し村を開いたと云われている。

おそらく野良田村が開墾された際に、村の鎮守として当社が創建されたのであろう。

以後、野良田村の鎮守として地域から崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(野良田村)

神明社

除地一段歩。字上にあり村の鎮守なり。社二間に一間四尺なり。鳥居たてり。共に南向なり。祭礼は九月二十二日。当村金剛寺の持なり。

野良田村の「神明社」と書かれているのが当社。

「村の鎮守なり」と記されているように野良田村の鎮守であった。

別当寺は現在も近くにある「金剛寺」だった事が分かる。

世田谷区中町2にある真言宗智山派の寺院。

弘安七年(1284)に聖空上人が薬師如来を勧請して堂宇を建立。

慶長年間(1596年-1615年)に世田谷城主・吉良氏の重臣であった粕谷氏が開基、頼栄訪印が開山となり創建。

粕谷氏一族の菩提寺としたと伝わる。

野良田村を開墾した粕谷氏の菩提寺「金剛寺」が当社の別当寺となり、粕谷氏はその後も野良田村の名主となっていたため、当社は地域や名主から崇敬を集めた鎮守であった事が窺える。

明治になり天祖神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治七年(1874)、「神明社」から現在の「天祖神社」へ改称。

明治二十二年(1889)、 市制町村制の施行に伴い、等々力村・用賀村・瀬田村・上野毛村・下野毛村・野良田村・奥沢村・尾山村の8ヶ村が合併して玉川村が成立。

当社は玉川村野良田の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十年(1907)、村内にあった稲荷社・日枝神社・阿夫利神社・弁天社を合祀。

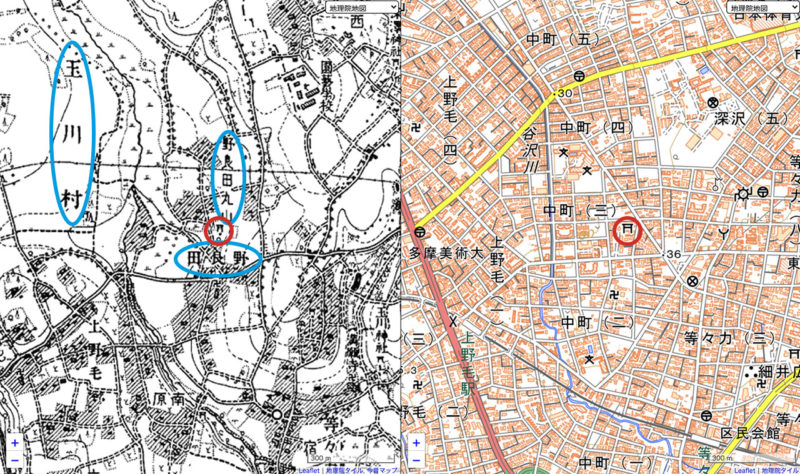

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

玉川村や今はなき野良田の地名も見え、当社は野良田の鎮守であった。

中町への改称で野良田の地名は消失

大正十年(1921)、二之鳥居が建立。

こちらは現存している。

こちらは現存している。

昭和七年(1932)、世田谷区が成立。

住民の要望を受け、野良田は玉川中町へ変更される事となる。

戦後になると、当地も宅地化が進む。

戦後まもなくは鬱蒼と広々とした境内を維持していたと云うが、宅地化によって社地も縮小。

昭和三十六年(1961)、社務所や神楽殿が新築。

昭和三十八年(1963)、石鳥居などが建立。

昭和四十六年(1971)、住居表示が実施され、玉川中町は現在の中町に改称。

当社は中町全域の氏神として現在に至る。

境内案内

上野毛通り沿いに鎮座

最寄駅の上野毛駅からは徒歩数分の距離。

上野毛通り沿いに鎮座していて「ブックオフ上野毛店」が右手に隣接。

上野毛通り沿いに鎮座していて「ブックオフ上野毛店」が右手に隣接。

交差点の名前も「天祖神社前」になっているので分かりやすい。

交差点の名前も「天祖神社前」になっているので分かりやすい。

上野毛通りに面して鳥居。

社号碑には「天祖神社」。

社号碑には「天祖神社」。

一之鳥居は昭和三十八年(1963)に建立されたもの。

一之鳥居は昭和三十八年(1963)に建立されたもの。

綺麗に整備された並木参道

一之鳥居を潜ると綺麗に整備された並木参道。

銀杏や欅の並木。

銀杏や欅の並木。

かつての面影を僅かに残す。

かつての面影を僅かに残す。

参道途中左手に手水舎。

無人の神社でありながら、水が張られて綺麗に管理されており、氏子によって管理されている事が窺える。

無人の神社でありながら、水が張られて綺麗に管理されており、氏子によって管理されている事が窺える。

戦前の石鳥居と新調された狛犬

並木参道を抜けると二之鳥居。

二之鳥居は大正十年(1921)に建てられたもの。

二之鳥居は大正十年(1921)に建てられたもの。

関東大震災や戦災で倒壊することもなく維持。

関東大震災や戦災で倒壊することもなく維持。

二之鳥居の手前、両脇に一対の狛犬。

子持ちと珠持ちの阿吽の狛犬。

子持ちと珠持ちの阿吽の狛犬。

台座が古く、狛犬自体は比較的新しい事が窺える。

台座が古く、狛犬自体は比較的新しい事が窺える。

昭和五年(1930)に奉納された狛犬であるが、昭和四十五年(1970)に新調した旨が記されていて、氏子と共に「粕谷氏」の文字。

昭和五年(1930)に奉納された狛犬であるが、昭和四十五年(1970)に新調した旨が記されていて、氏子と共に「粕谷氏」の文字。

木造社殿・拝殿屋根には可愛らしい飛狛犬

二之鳥居を抜けると正面に社殿。

社殿の前は広い空間があるので開放感を感じる事ができる。

社殿の前は広い空間があるので開放感を感じる事ができる。

社殿は建造年は不詳ながら木造の社殿。

社殿は建造年は不詳ながら木造の社殿。

昔ながらの地域の鎮守といった様相で、状態もよく維持されている。

昔ながらの地域の鎮守といった様相で、状態もよく維持されている。

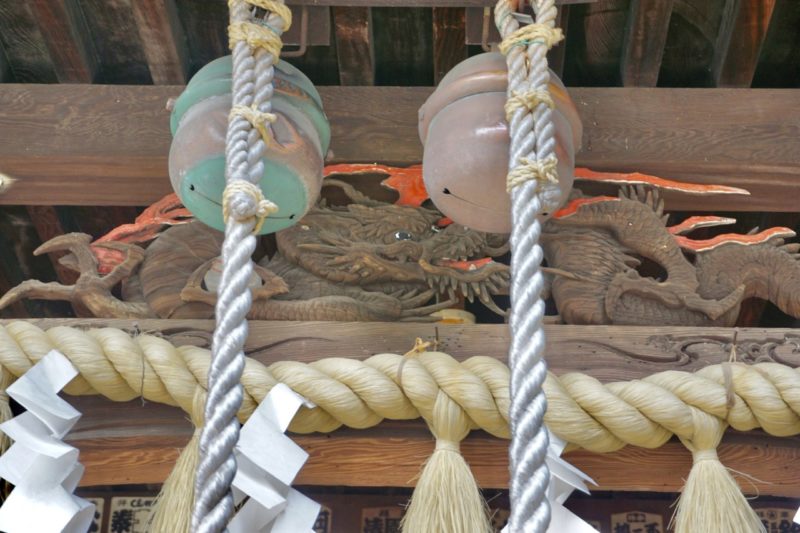

拝殿には僅かに彩色された彫刻。

拝殿には僅かに彩色された彫刻。

木鼻にも彫刻が設けられていて、目に色が入れられている。

木鼻にも彫刻が設けられていて、目に色が入れられている。

無人社ながら境内も社殿も綺麗に維持できているのは、氏子による崇敬の賜物であろう。

無人社ながら境内も社殿も綺麗に維持できているのは、氏子による崇敬の賜物であろう。

拝殿屋根には一対の飛狛犬。

可愛らしい姿で逆立ちをするように跳ねる狛犬が拝殿前を見守る。

可愛らしい姿で逆立ちをするように跳ねる狛犬が拝殿前を見守る。

造形や表情もよく屋根の上にも注目したい。

造形や表情もよく屋根の上にも注目したい。

境内社には蛇石が奉納・力石・神楽殿

境内社は社殿の左手に鎮座。

当社に合祀された弁天社。

当社に合祀された弁天社。

2018年4月に参拝した時にはなかったが、2020年8月参拝時には社殿内に蛇が形取られた石。

2018年4月に参拝した時にはなかったが、2020年8月参拝時には社殿内に蛇が形取られた石。

弁天様の神使である蛇を奉納したのであろう。

弁天様の神使である蛇を奉納したのであろう。

社殿前には一対の石碑。

阿夫利神社・日枝神社とあり、明治四十年(1907)に村内にあった稲荷社・日枝神社・阿夫利神社・弁天社を合祀した際の、日枝神社・阿夫利神社・弁天社がこの境内社になるのであろう。

阿夫利神社・日枝神社とあり、明治四十年(1907)に村内にあった稲荷社・日枝神社・阿夫利神社・弁天社を合祀した際の、日枝神社・阿夫利神社・弁天社がこの境内社になるのであろう。

境内社の右手に力石。

かつて例祭の際に集まった村人が力比べで使ったもの。

かつて例祭の際に集まった村人が力比べで使ったもの。

境内の左手に神楽殿。

昭和三十六年(1961)に社務所と共に新築された。

昭和三十六年(1961)に社務所と共に新築された。

御朱印は玉川神社にて

当社の境内には社務所も用意。

普段は無人で神職の常駐がないため、こちらで御朱印などの対応は行っていない。

普段は無人で神職の常駐がないため、こちらで御朱印などの対応は行っていない。

所感

かつて野良田村と呼ばれた当地の鎮守である当社。

おそらく野良田村の開墾と共に、村の鎮守として創建されたものであろう。

野良田村を開墾し、名主となった粕谷氏からの崇敬を集め、小さな農村であった野良田村の鎮守として親しまれたものと思われる。

その後、宅地化によって人口も増えた野良田であったが、地名が田舎臭いという事で、玉川中町、そして現在の中町へと改称され、今はかつての地名であった野良田は忘れさられ、その古い地名を残す場所なども見かける事ができない。

こうした当社の歴史を知る事で、忘れ去られた野良田の地名を知る事ができ、かつての地名というのは、地域を知る上でも大切な事だと思う。

当社は昔ながらの神社の面影を残しており、無人社ながら境内は綺麗に維持されている事からも、今も地域から親しまれ管理されているのが伝わる良い神社である。

また、最近では珍しく例祭が土日ではなく、10月1日(宵宮)・2日(本祭)と日付固定になっていて、平日に開催される年もあるが、それでも神輿渡御が行われるのも、やはり氏子による崇敬と氏子中心の例祭であるからこそなのであろう。

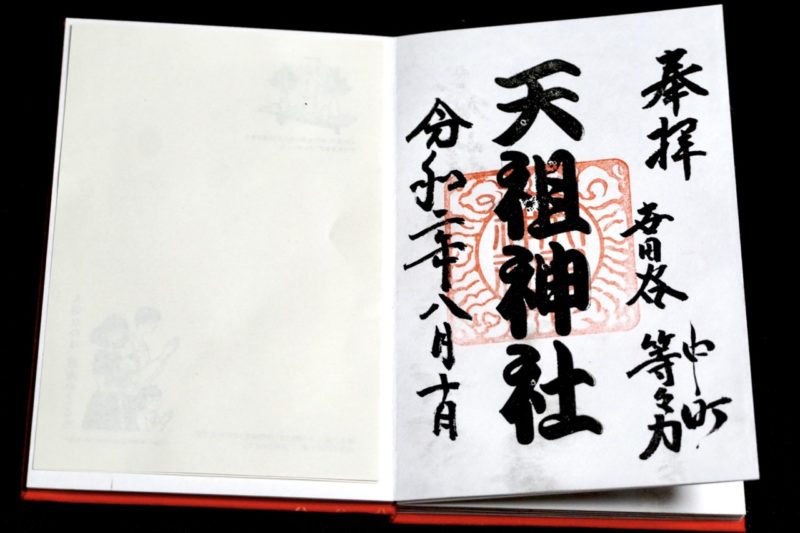

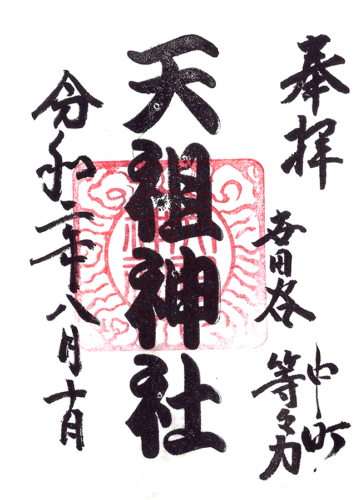

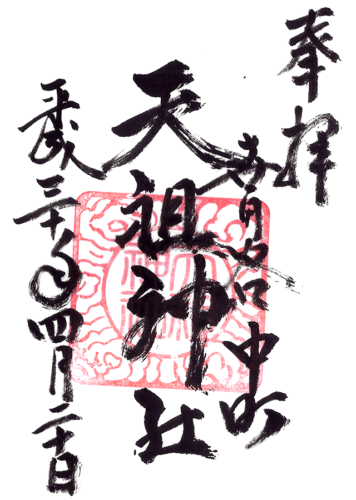

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

「玉川神社」社務所にて。

※神職の常駐がない兼務社のため本務社「玉川神社」にて御朱印を頂ける。

参拝情報

参拝日:2020/08/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/04/20(御朱印拝受)

コメント