目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

富くじ興行で栄えた椙森神社

東京都中央区日本橋堀留町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、日本橋堀留町(旧・新材木町)の鎮守。

江戸時代には「烏森神社」「柳森神社」と共に「江戸三森」として崇敬を集めた。

稲荷信仰の神社として「椙森稲荷」とも称された。

江戸時代には富くじ興行が盛んに行われ、これを偲ぶ富塚が残る。

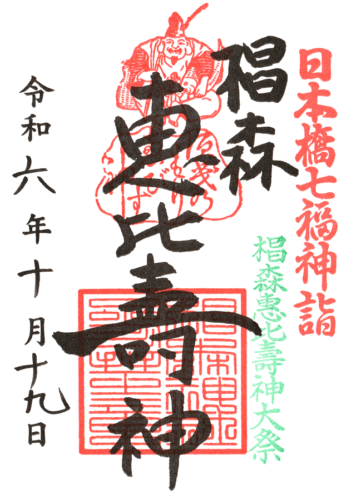

現在は日本橋七福神の恵比寿神を担う。

神社情報

椙森神社(すぎのもりじんじゃ)

御祭神:五社稲荷大神(倉稲魂大神・素戔嗚大神・大市姫大神・大巳貴大神・四大神)

相殿神:恵比寿大神

社格等:村社

例大祭:5月15日・16日

所在地:東京都中央区日本橋堀留町1-10-2

最寄駅:人形町駅・小伝馬町駅

公式サイト:http://suginomori.g2.xrea.com/

御由緒

椙森神社の創建は、社伝によれば平安時代に平将門の乱を鎮定するために、藤原秀郷が戦勝祈願をした所といわれています。

室町中期には江戸城の太田道灌が雨乞い祈願のために山城国(京都府)伏見稲荷の伍社の神を勧請して厚く信仰した神社でした。そのために江戸時代には、江戸城下の三森(烏森・柳森・椙森)の一つに数えられ、椙森稲荷と呼ばれて、江戸庶民の信仰を集めました。

しばしば江戸城下等の火災で寺社が焼失し、その再建の費用のために、有力寺社で当りくじである富興行が行われ、当社の富も人々に親しまれていました。

明治維新以後も、東京市中の古社として盛んに信仰されましたが、惜しくも関東大震災で全焼し、現在の社殿は昭和六年に耐震構造の鉄筋造りで再建されました。

境内には富塚の碑が鳥居の脇に立ち、当社で行われた富興行をしのんで大正八年に建てられたもので(昭和二十八年再建)で、富札も残されており、社殿と共に中央区民文化財に登録されています。(境内の掲示より)

歴史考察

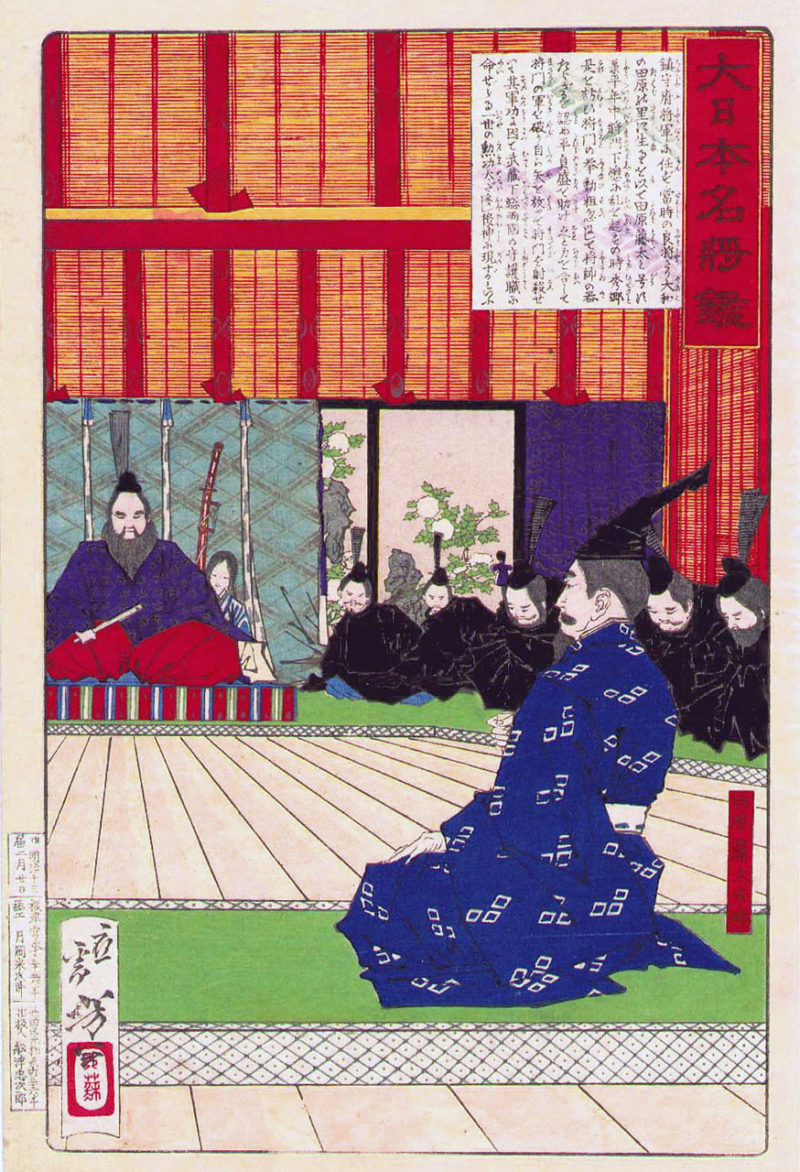

平将門を討った藤原秀郷による戦勝祈願

社伝によると、千年以上前に創建と伝わる。

天慶三年(940)、平将門討伐のため東国に向かった藤原秀郷が当社で戦勝祈願。

見事討ち取り、願望成就の報賽として白銀の狐像を奉納したと云う。

平安時代中期の貴族・武将。

近江三上山に伝わる百足退治伝説で知られ、また平将門を討った人物と伝わる。

末裔は源氏・平氏と並ぶ武家の棟梁として関東圏を支配する多くの武家を輩出した。

古くから秀郷ゆかりの神社として崇敬を集めた。

太田道灌により五社稲荷大神を勧請

文正元年(1466)、旱魃続きで農民が疲弊している時、太田道潅が当社で雨乞い祈願。

霊験あらたかであった事から、山城国「伏見稲荷」より五社稲荷大神を勧請した。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

京都府京都市伏見区に鎮座する神社。

式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社、旧社格は官幣大社。

全国の稲荷神社の総本社として知られ、千本鳥居などが有名。

以来、毎年4月中の卯の日(現在5月16日)を祭日と定め、大いに栄えた。

江戸三森の一社として庶民や諸大名からの崇敬

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

武家屋敷と町屋が設けられ発展していく事となる。

江戸に鎮座していた新橋「烏森神社」、神田須田町「柳森神社」と共に「江戸三森」と称され、江戸庶民から崇敬を集めた。

また諸大名からも崇敬が篤く、松平信綱は桜樹千株を移植、松平頼隆は石鳥居を建立している。

松平伊豆守信綱の呼び名で知られる。

江戸時代前期の大名で武蔵国忍藩主・武蔵国川越藩藩主。

第3代将軍・徳川家光の小姓として幼い頃から共に歩み大変重宝された。

江戸時代前期から中期にかけての大名。

常陸国保内藩主・常陸府中藩の初代藩主。

石岡松平家の祖とされる。

神道家の吉川惟足が恵比寿大神を祀る

寛文年間(1661年-1673年)、当社を篤く崇敬した神道家の吉川惟足が、御祭神の1柱である大巳貴大神より御宣託があり、恵比寿大神を奉斎。

吉川神道の創始者。

吉川神道は師から吉田神道を受け継ぎつつも発展させ道徳的な側面の強い神道であった。

天和二年(1667)、第5代将軍・徳川綱吉より幕府神道方を命じられた。

以後、当社には恵比寿大神が相殿として祀られている。

現在は日本橋七福神の恵比寿神も担っている。

現在は日本橋七福神の恵比寿神も担っている。

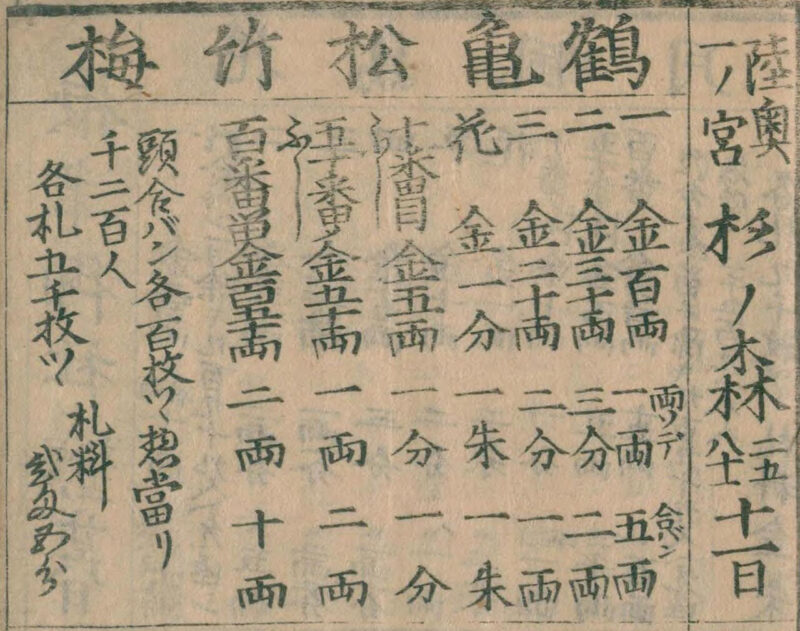

幕府から富くじ興行が許可された一社

享保年間(1716年-1736年)、これまで幕府が禁令としていた「富籤」を、寺社の修理費用に充てる事を目的とした由緒ある寺社のみに許可を始めた。

富突きとも呼ばれたくじ引き(賭博)。

現在の宝くじの起源とされるくじ引きで、江戸時代は幕府が許可した寺社のみで興行が許されたため、寺社奉行に許可を出願し、抽籤の際には与力が立ち会った。

中でも「谷中感応寺」「目黒滝泉寺(目黒不動尊)」「湯島天神」は「江戸の三富」と呼ばれるほど盛んであった。

当社も富くじ興行を許可された一社であった。

大変盛んで「三富」の一つにも数えられる程であったと云う。

文化年間(1804年-1818年)に発行された『江戸大富集』にも当社の名を見る事ができる。

『江戸大富集』は、この当時に富籤が定期的に興行されていた寺社を記したもの。

当社は「杉ノ森」と記されていて、2月、5月、8月、11月と年4回の興行が11日に行われていた。

江戸切絵図から見る杉森イナリ

江戸時代の当社は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の日本橋北側や神田周辺の切絵図。

当社は中央あたりに位置している。

赤円で囲ったのが当社で、今と場所も変わらず「杉森イナリ」と記されている。

青円で囲ったのが現在も町名として残る堀留町と、現在は消滅してしまった新材木町の文字で、当社は新材木町の一画に鎮座していた。

古くは芝原宿と呼ばれた一画。

江戸時代初期に材木商が多く居住したことにより、江戸橋南の本材木町に対して「新材木町」と称された。

昭和七年(1932)に堀留町一丁目に編入となり消滅。

社地としては広いものではないが、江戸庶民や諸大名から崇敬を集めた。

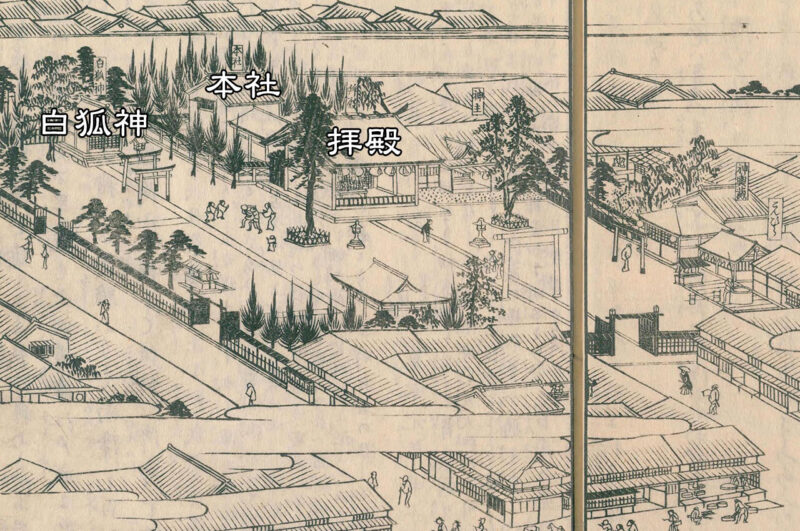

江戸名所図会に描かれた杉森稲荷神社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「杉森稲荷神社」として描かれている。

新材木町と呼ばれた江戸の町屋で江戸の町民から崇敬を集めた事が伝わる。

興味深いのが本社の社殿の左手に「白狐神」の社殿があった事。

社伝には藤原秀郷が白銀の狐像を奉納したと伝わり、それが現存している事から、この狐像を安置する社であったのだろう。

明治以降の歩み・関東大震災からの再建

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

地図上に「新材木町」という町名を見る事ができる。

大正八年(1919)、富籤を偲んで富塚を建立。(関東大震災で被災し現在のものは戦後に再建されたもの)

「椙森神社」として、当時の写真が記録されている。

翌年の関東大震災で焼失する前の貴重な境内の様子となっている。

大正十二年(1923)、関東大震災によって社殿が全焼。

昭和六年(1931)、耐震構造の鉄筋コンクリート造で社殿を再建。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

昭和二十八年(1953)、富塚を再建。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

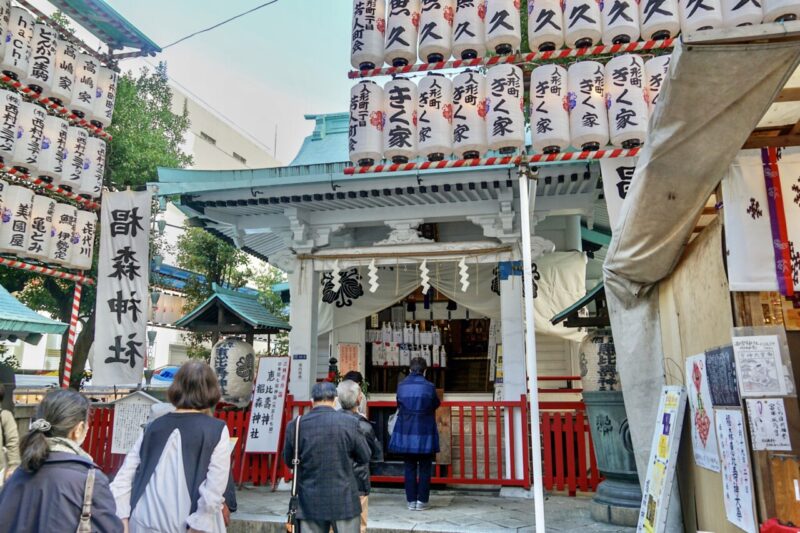

日本橋堀留町の路地に面して鎮座

最寄駅の小伝馬町駅から徒歩で数分の距離。

織物や衣類関係の企業が軒を連ねる日本橋堀留町の路地に面して鎮座。

織物や衣類関係の企業が軒を連ねる日本橋堀留町の路地に面して鎮座。

西側が表参道。

西側が表参道。

「椙森神社」の社号碑。

「椙森神社」の社号碑。

東側にも鳥居がありどちらからでもお参りが可能。

東側にも鳥居がありどちらからでもお参りが可能。

富くじ興行を偲ぶ富塚・宝くじ当選祈願

西側の鳥居を潜ってすぐ左手に手水舎。

その隣に見えるのが当社を象徴する富塚。

その隣に見えるのが当社を象徴する富塚。

江戸時代に富くじ興行を許された一社として栄えた事を偲ぶ富塚の碑。

初代の富塚は大正八年(1919)建立で、現在の富塚は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

初代の富塚は大正八年(1919)建立で、現在の富塚は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

宝くじの起源とされる富くじを偲ぶ碑と云う事もあり宝くじ当選祈願で手を合わせる方も多い。

宝くじの起源とされる富くじを偲ぶ碑と云う事もあり宝くじ当選祈願で手を合わせる方も多い。

戦前の鉄筋コンクリート造社殿

社殿は鉄筋コンクリート造。

関東大震災で旧社殿は焼失したが、昭和六年(1931)に耐震構造で再建。

関東大震災で旧社殿は焼失したが、昭和六年(1931)に耐震構造で再建。

改修されつつ現存。

改修されつつ現存。

昭和六年(1931)の銘。

昭和六年(1931)の銘。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

狛犬・神楽殿・神輿庫など

鳥居を潜ってすぐには一対の狛犬。

昭和八年(1933)奉納の狛犬で、阿形が子持ち。

昭和八年(1933)奉納の狛犬で、阿形が子持ち。

玉持ちの吽形。

玉持ちの吽形。

境内の一画に神楽殿。

社殿同様に白を基調としたもの。

社殿同様に白を基調としたもの。

社務所に併設された神輿庫も同様に白のカラーリング。

社務所に併設された神輿庫も同様に白のカラーリング。

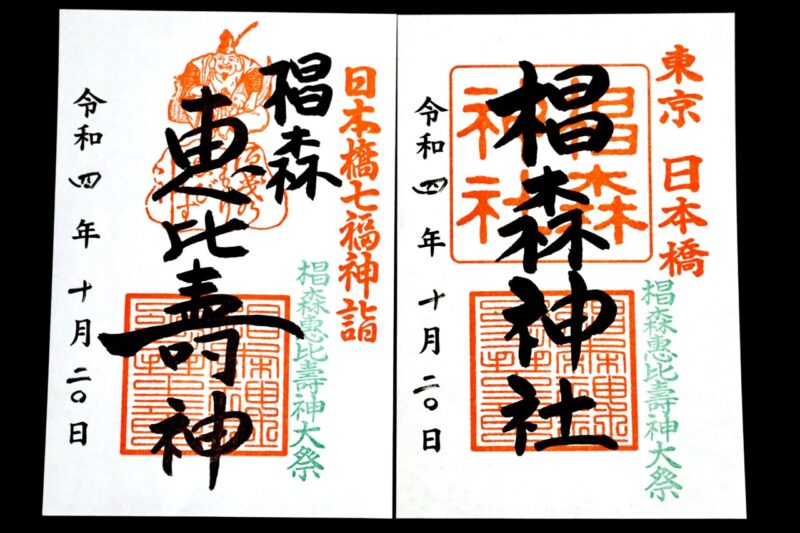

椙森神社と椙森恵比寿神の御朱印・日本橋七福神

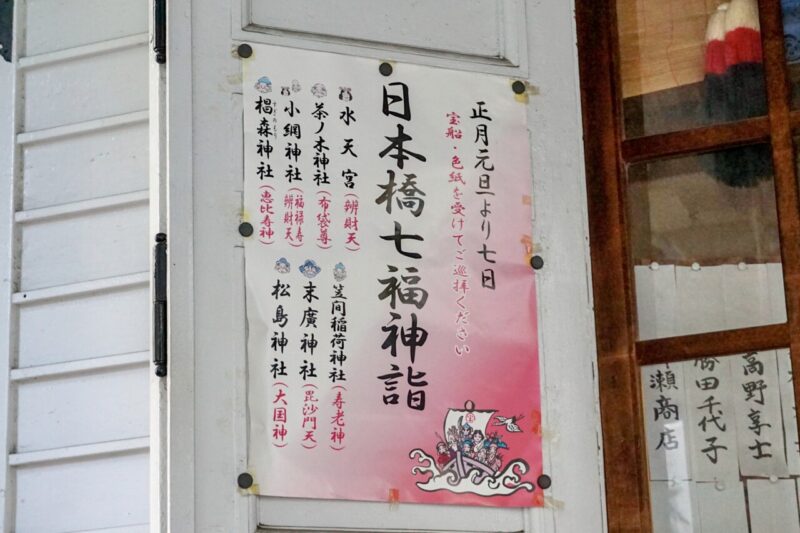

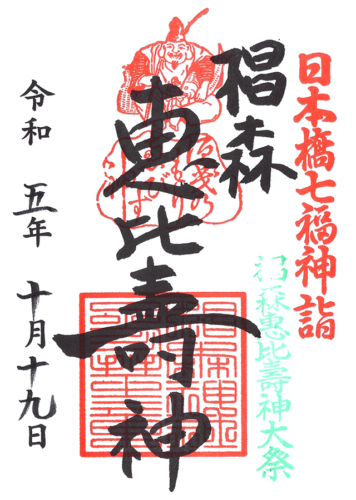

当社は日本橋七福神の恵比寿神を担う。

正月元日から7日まで開催。

正月元日から7日まで開催。

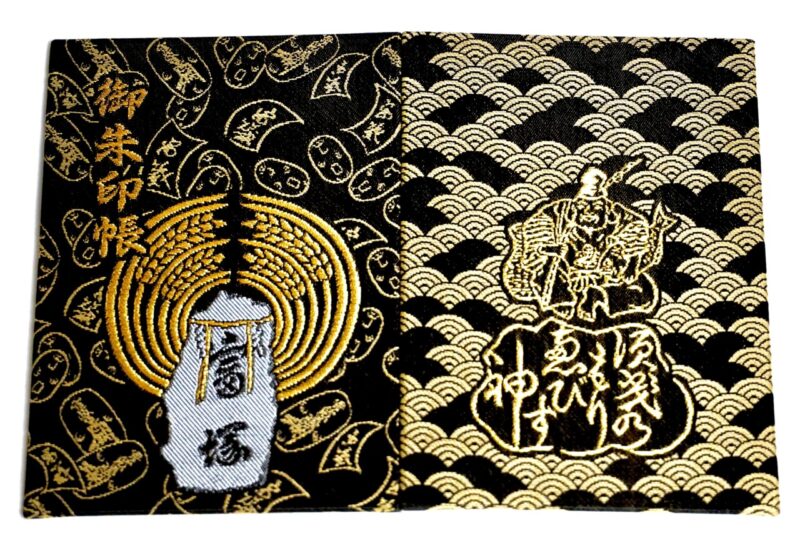

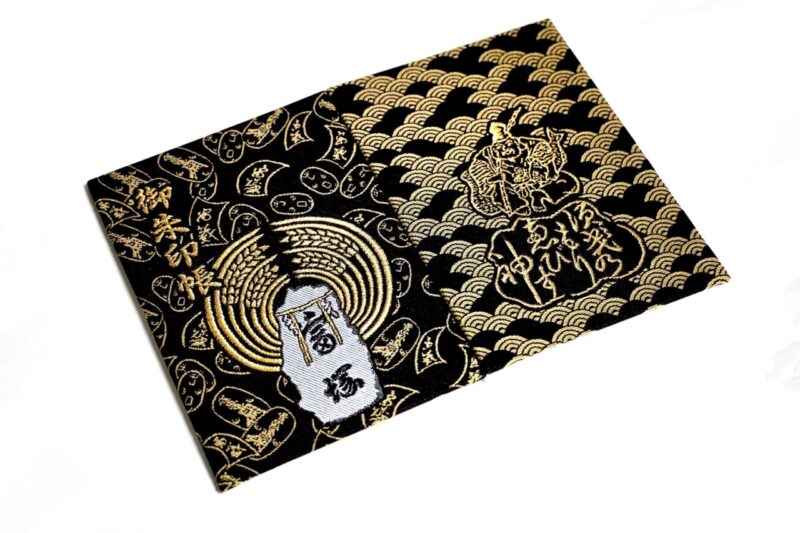

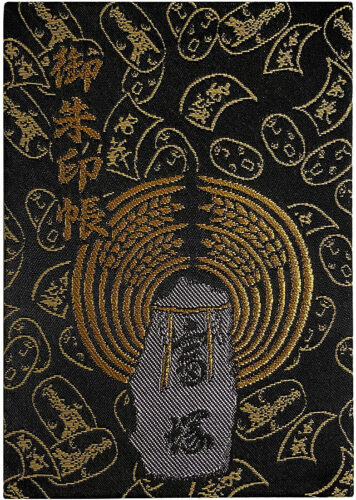

富塚をデザインした御朱印帳・復刻品の富籤御守護入り

オリジナルの御朱印帳を用意。

富塚をデザインした縁起のよいデザイン。

富塚をデザインした縁起のよいデザイン。

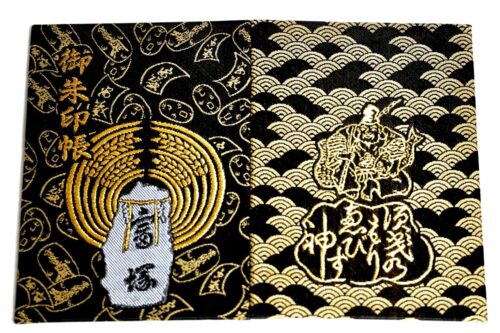

表面には富塚と社紋、富くじなどをデザイン。

表面には富塚と社紋、富くじなどをデザイン。

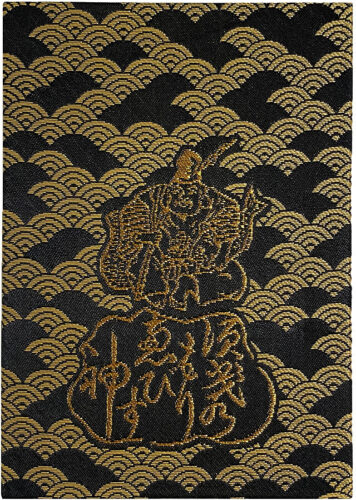

裏面には恵比寿神と青海波をデザイン。

裏面には恵比寿神と青海波をデザイン。

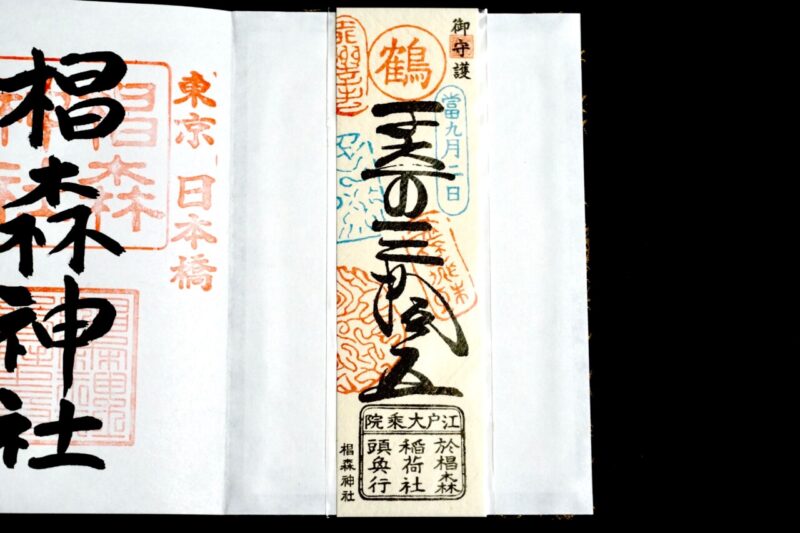

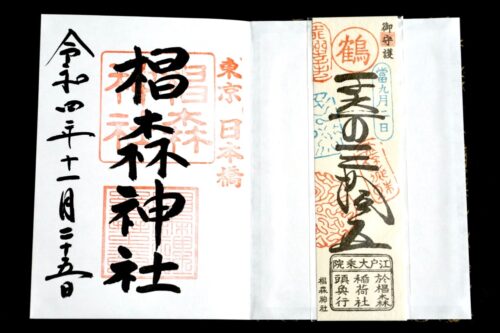

1ページ目には復刻品の富籤御守護入りなのが嬉しい。

1ページ目には復刻品の富籤御守護入りなのが嬉しい。

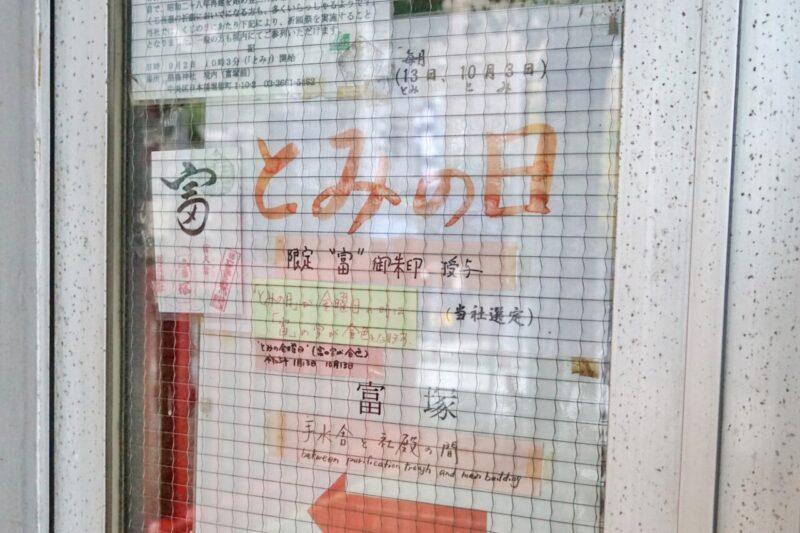

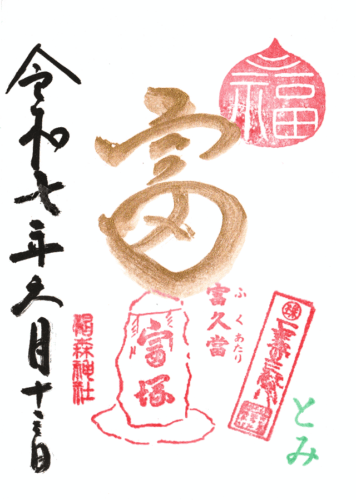

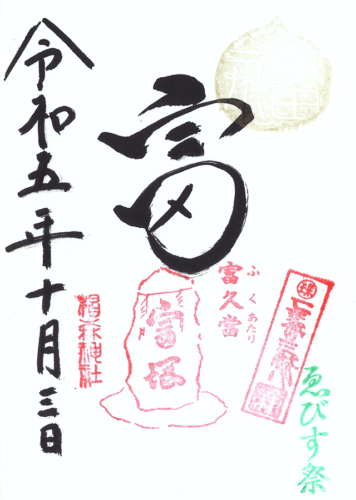

9月2日は「富塚くじの日」・毎月13日と10月3日は「とみの日」

当社では富くじ興行で栄えた事から9月2日は「富塚くじの日」として祈願祭が行われる。

9月2日10時3分(とみの刻)に開始され富塚前で行われる祭事。

9月2日10時3分(とみの刻)に開始され富塚前で行われる祭事。

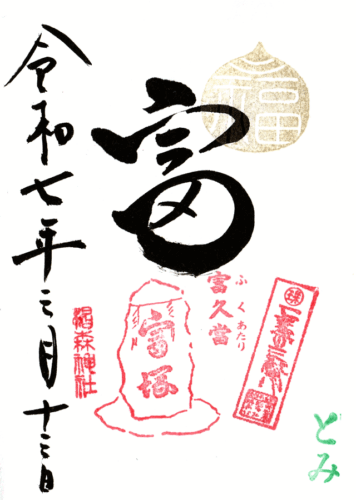

また毎月13日と10月3日は「とみの日」。

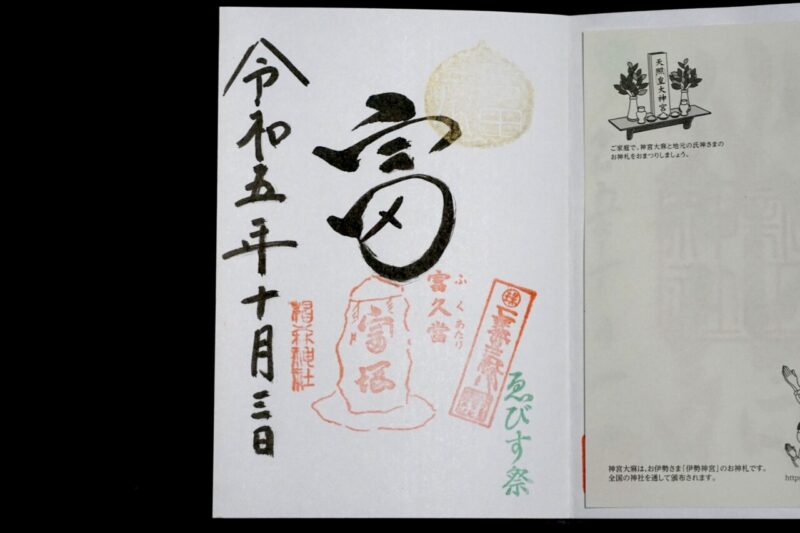

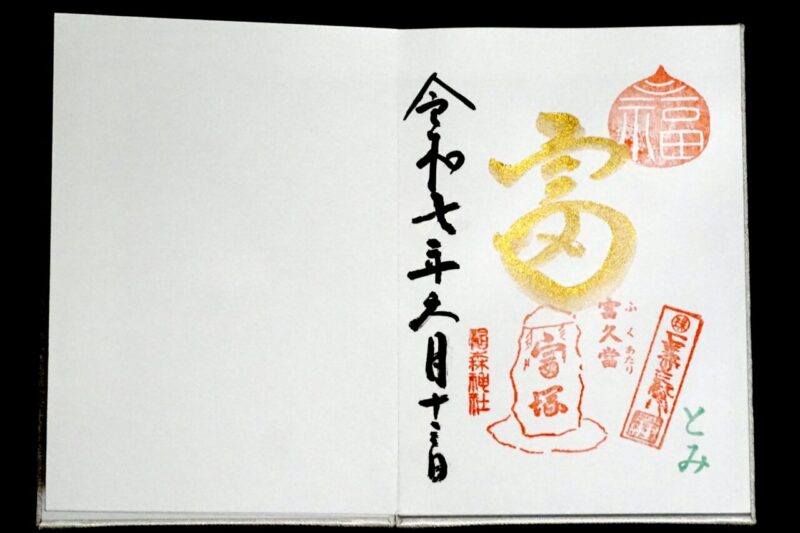

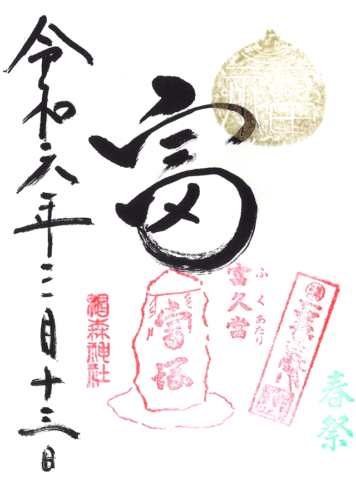

「富」の字が大きく記された限定御朱印が授与。

「富」の字が大きく記された限定御朱印が授与。

こちらは10月3日の富の日に頂いた御朱印。

こちらは10月3日の富の日に頂いた御朱印。

「とみの日」が金曜日の場合は富文字が金色仕様に。

「とみの日」が金曜日の場合は富文字が金色仕様に。

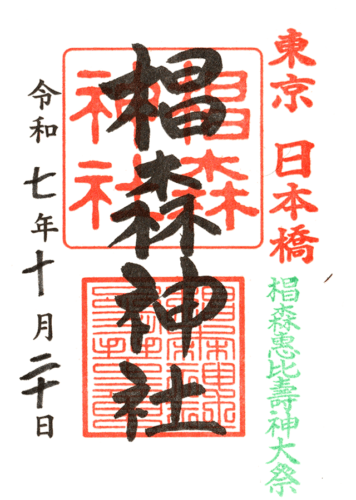

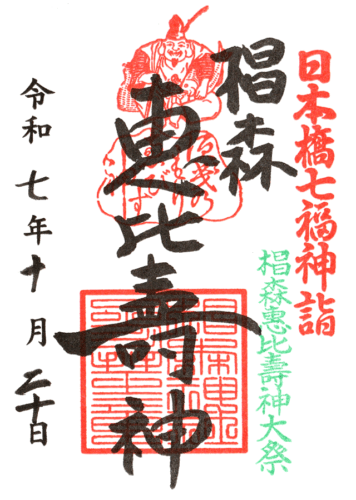

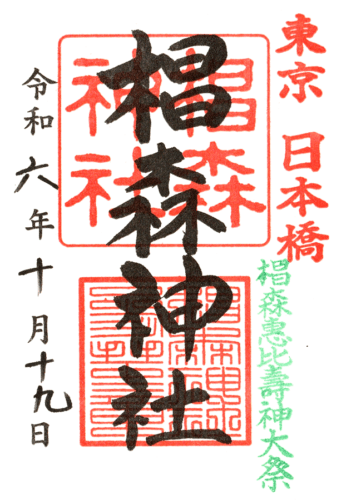

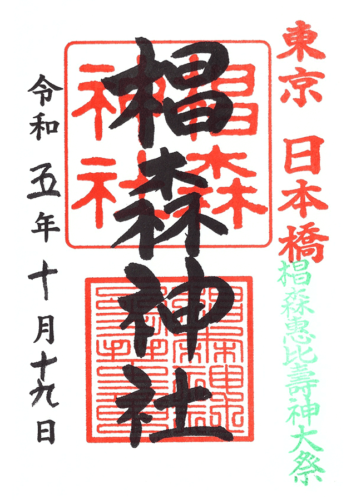

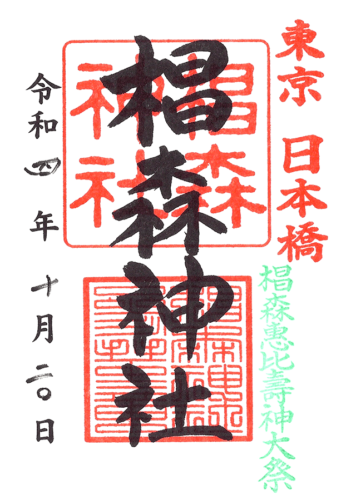

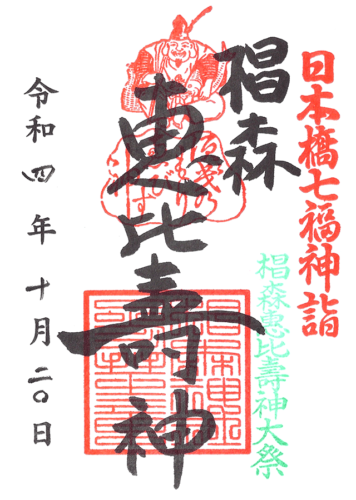

10月の日本橋べったら市に合わせて開催・椙森恵比寿大祭

毎年10月19日・20日は椙森恵比寿大祭を開催。

同時開催で日本橋の風物詩「日本橋べったら市」が開催され、当社まで露店が立ち並ぶ。

同時開催で日本橋の風物詩「日本橋べったら市」が開催され、当社まで露店が立ち並ぶ。

「日本橋べったら市」は近くの「宝田恵比寿神社(宝田神社)」のお祭り。

「日本橋べったら市」は近くの「宝田恵比寿神社(宝田神社)」のお祭り。

当社付近まで大賑わいになる10月の風物詩で、当社では椙森恵比寿大祭が行われる。

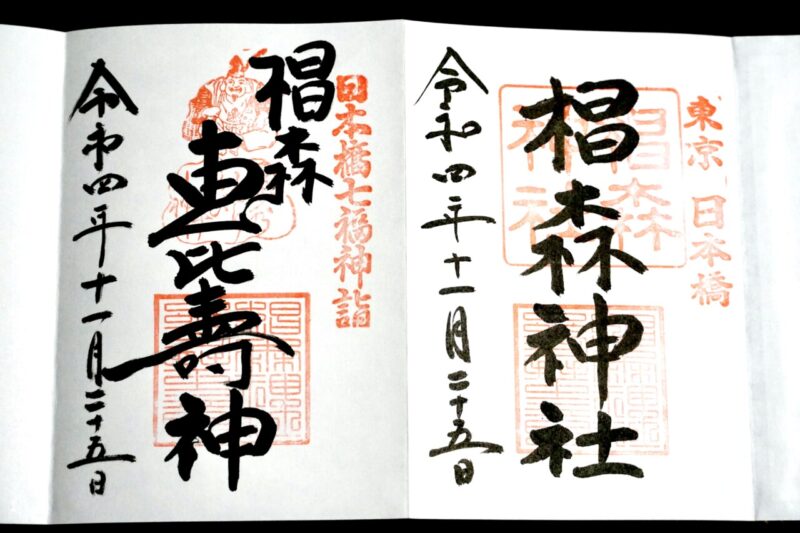

画像は2022年の様子。

画像は2022年の様子。

ぜひ当社まで足を伸ばしてほしい。

ぜひ当社まで足を伸ばしてほしい。

こちらは当日限定御朱印。

こちらは当日限定御朱印。

所感

江戸三森の一社として崇敬を集めた当社。

古くは藤原秀郷による戦勝祈願の歴史をもつ古社で、太田道灌による伝承も伝わる。

江戸時代には富くじ興行が許された一社として大いに栄えた。

この富くじを偲ぶ富塚が建立され、こちらは現在も当社のシンボルとなっている。

日本橋堀留町の路地にある小さな神社であるが、御由緒から宝くじの当選祈願に訪れる方も大変多い。

今もなお富くじ所以の御利益を求めて人々が訪れる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

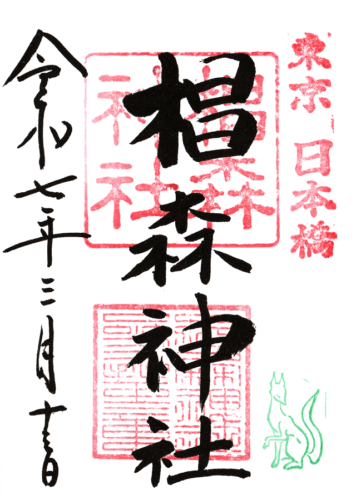

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※毎月13日と10月3日は「とみの日」として限定御朱印を授与。

※「とみの日」が金曜日の場合は富文字が金色仕様に。

※9月2日は「富塚くじの日祈願祭」として限定御朱印を授与。

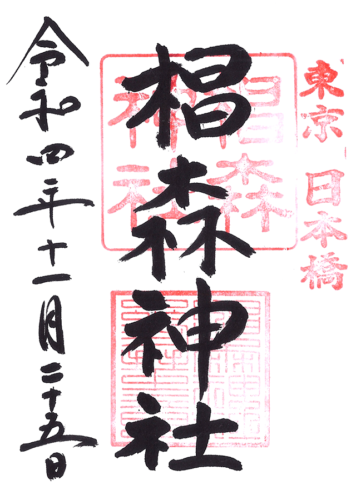

- 椙森恵比寿神大祭

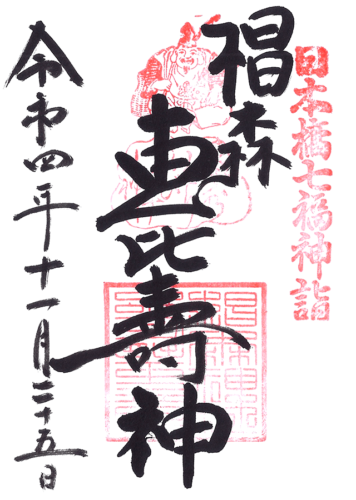

- 恵比寿神/椙森恵比寿神大祭

- とみの日(金文字)

- とみの日

- 江戸日本橋初午めぐり

- 椙森恵比寿神大祭

- 恵比寿神/椙森恵比寿神大祭

- とみの日

- 椙森恵比寿神大祭

- 恵比寿神/椙森恵比寿神大祭

- とみの日

- 通常

- 恵比寿神

- 椙森恵比寿神大祭

- 恵比寿神/椙森恵比寿神大祭

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面には富塚と社紋、富くじなどをデザイン。

裏面には恵比寿神と青海波をデザイン。

1ページ目には復刻品の富籤御守護入り。

白金仕様と黒金仕様の2色展開。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 富籤御守護

参拝情報

参拝日:2025/10/20(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/13(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/19(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/19(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/03(御朱印拝受)

参拝日:2022/11/25(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/10/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント