目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

学問の神・東京を代表する天神さま

東京都文京区湯島に鎮座する神社。

旧社格は府社で、現在は神社本庁の別表神社。

正式名称は「湯島天満宮」だが、古くからの通称「湯島天神」と呼ぶ方が今も多い。

関東三大天神・江戸三大天神・東都七天神の一社であり、東京を代表する天神さま。

学問の神として受験生から崇敬篤く、合格祈願に訪れる参拝者が多い。

天神信仰らしく境内の梅がとても有名で、梅の時期になると「梅まつり」が開催される。

神社情報

湯島天満宮(ゆしまてんまんぐう)

湯島天神(ゆしまてんじん)

御祭神:天之手力雄命・菅原道真公

社格等:府社・別表神社

例大祭:5月25日

所在地:東京都文京区湯島3-30-1

最寄駅:湯島駅・上野広小路駅・上野御徒町駅・御徒町駅・本郷三丁目駅

公式サイト:https://www.yushimatenjin.or.jp/

御由緒

湯島天満宮(湯島天神)は、雄略天皇二年(458)一月勅命により創建と伝えられ、天之手力雄命を奉斎したのが始まりである。降って正平十年(1355)二月郷民が菅公の御遺徳を慕い、文道の大祖と崇め本社に勧請しあわせて奉斎した。文明十年(1478)十月太田道灌これを再建し、天正十八年(1590)徳川家康公が江戸城に入るにおよび、特に当社を崇敬するに篤く、翌十九年十一月豊島郡湯島郷の内五石の朱印地を寄進し、もって祭祀の料にあて、泰平永き世が続き、文教大いに賑わうようにと菅公の遺風を仰ぎ奉ったのである。

その後、学者・文人の参拝も絶えることなく続き、林道春・松永尺五・堀杏庵・僧堯恵・新井白石などの名がみえる。将軍徳川綱吉公が湯島聖堂を昌平坂に移すにおよび、この地を久しく文京の中心としていよいよ湯島天満宮を崇敬したのである。

明治五年(1872)十月には郷社に列し、次いで同十八年(1885)八月府社に昇格した。明治維新以前は、上野東叡山寛永寺が別当を兼ね、喜見院がその職にあった時期があった。元禄十六年(1703)の火災で全焼した際、宝永元年(1704)将軍綱吉公は、金五百両を寄進している。

明治十八年に改築された社殿も老朽化が進み平成七年十二月、後世に残る平成の文化財として、総檜造りで造営された。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

雄略天皇の勅命により創建の伝承

社伝によると、雄略天皇二年(458)に創建と伝わる。

雄略天皇の勅命により天之手力雄命を祀った事が始まりだと云う。

第21代天皇。

『古事記』では地方豪族を平定してヤマト王権の力を飛躍的に拡大させたとされる。

一方で暴君として「大悪天皇(はなはだあしきすめらみこと)」と記された記述もある。

太陽神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)が岩戸に隠れ世界が闇に包まれた日本神話「岩戸隠れ」伝説に登場する神として知られ、「岩戸隠れ」の際に岩戸の脇に控えて、天照大御神が岩戸から顔を覗かせた時に引きずり出したとされる神。

力の神・スポーツの神として信仰されている。

このように当宮の創建は、天神さまとして信仰される菅原道真の生誕(承和十二年/845)よりもずっと古い創建で、元々は天神信仰の神社ではなかった事が分かる。

湯島の郷民が菅原道真公を合祀

正平十年(1355)、当地の郷民が菅原道真公を慕って当宮に御神霊を勧請。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により大宰府へ左遷され現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

文明十年(1478)、太田道灌が社殿を再建。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

徳川将軍家からの庇護・文教の中心とされた湯島

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

天正十九年(1591)、当宮に朱印地5石を寄進。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

元禄十六年(1703)、元禄大地震の影響で火災が発生し社殿が全焼。

宝永元年(1704)、五代将軍・徳川綱吉が金500両を寄進している。

湯島周辺を文教の中心とされた事で「学問の神」として多大な崇敬を集めた当宮。

林道春、松永尺五、堀杏庵、僧堯恵、新井白石など著名な学者文人も参拝したと伝わる。

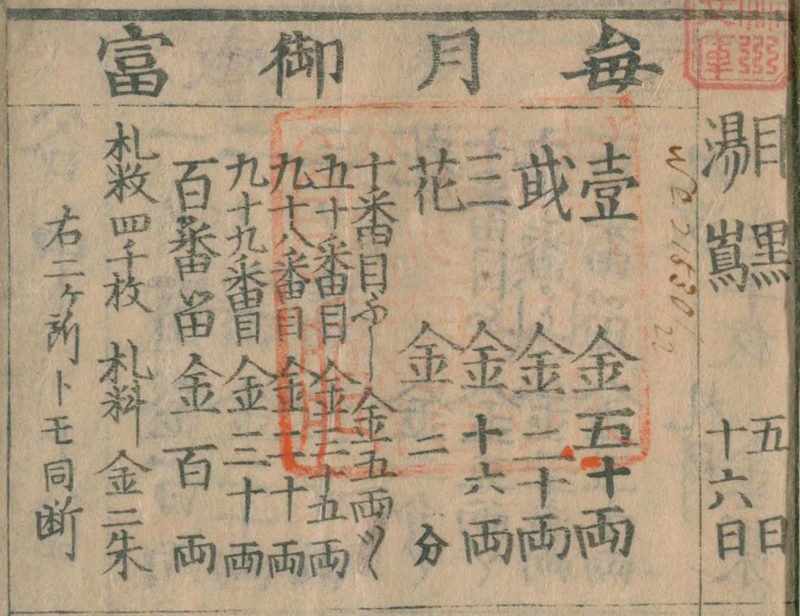

江戸の三富としての賑わい・江戸有数の盛り場

享保年間(1716年-1736年)、これまで幕府が禁令としていた「富籤」を、寺社の修理費用に充てる事を目的とした由緒ある寺社のみに許可を始めた。

中でも当宮は「江戸の三富」の1つに数えられ、庶民に親しまれ大いに賑わった。

富突きとも呼ばれたくじ引き(賭博)。

現在の宝くじの起源とされるくじ引きで、江戸時代は幕府が許可した寺社のみで興行が許されたため、寺社奉行に許可を出願し、抽籤の際には与力が立ち会った。

中でも「谷中感応寺」「目黒滝泉寺(目黒不動尊)」「湯島天神」は「江戸の三富」と呼ばれるほど盛んであった。

文化年間(1804年-1818年)に発行された『江戸大富集』にも当社の名を見る事ができる。

『江戸大富集』は、この当時に富籤が定期的に興行されていた寺社を記したもの。

「目黒(目黒不動尊)」「湯島」と記してあり、先頭ページに記してある。

「毎月御富」とあるように毎月開催されていて5日・16日の月2回開催であった。

更に境内には多くの茶店・楊弓場があり、宮芝居が数度行われている。

文政七年(1824)には、境内で大相撲本場所も行われた。

学問の神として学者文人からの崇敬、江戸の三富として庶民からの賑わいと、江戸有数の盛り場として賑わい、湯島は花街としても栄えていく。

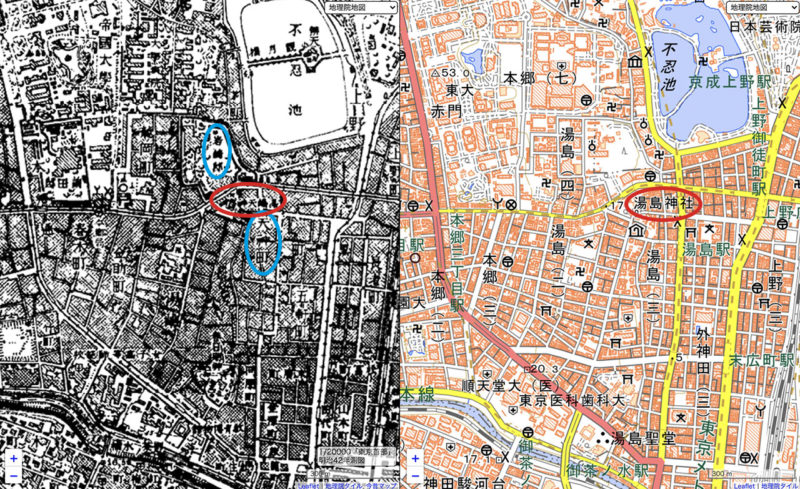

江戸切絵図から見る当宮

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の本郷や湯島の切絵図。

右上が北の切絵図となっており、当社は図の左下に描かれている。

「湯島天神」と記され、現在とあまり変わらない境内配置だった事が窺える。

南には「神田明神」や「湯島聖堂」、北東の大きな池は不忍池、その先は「寛永寺」となる。

当地周辺は江戸有数の盛り場、人気スポットであった。

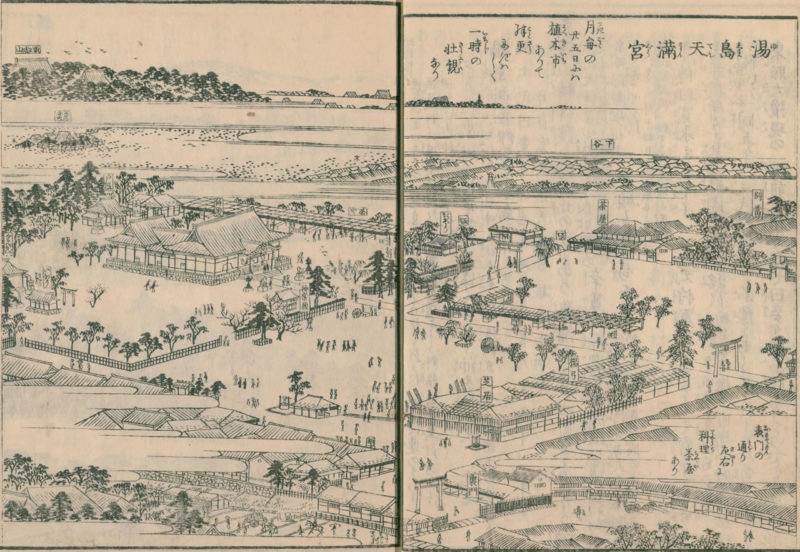

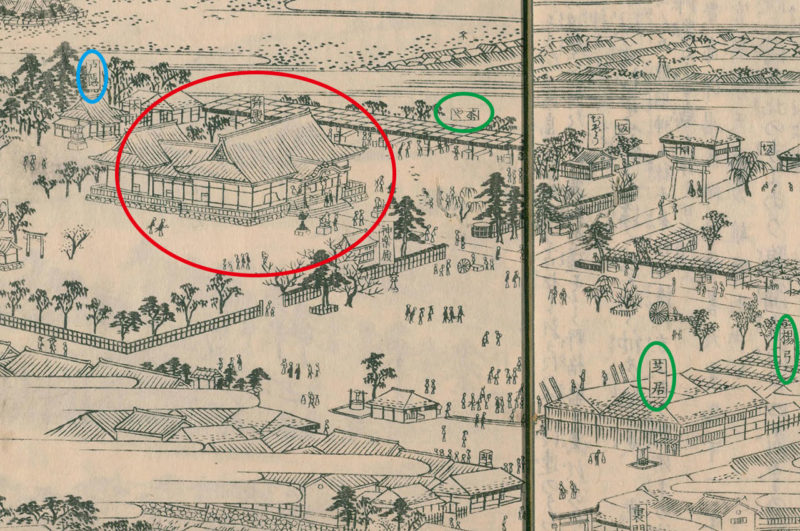

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「湯島天満宮」として描かれた当宮。

境内の規模は現在とあまり変わらないが、立派な社殿が描かれている。

特筆すべきは茶屋や芝居小屋などが立ち並ぶ様子であろう。

右手に描かれているのが別当寺だった「喜見院」(通称・湯島聖天)。

緑円で囲ったように「茶屋」「芝居小屋」「揚弓」の文字。

いずれも江戸庶民が楽しむ場所、人気の観光地・盛り場でもあった事が窺い知れる。

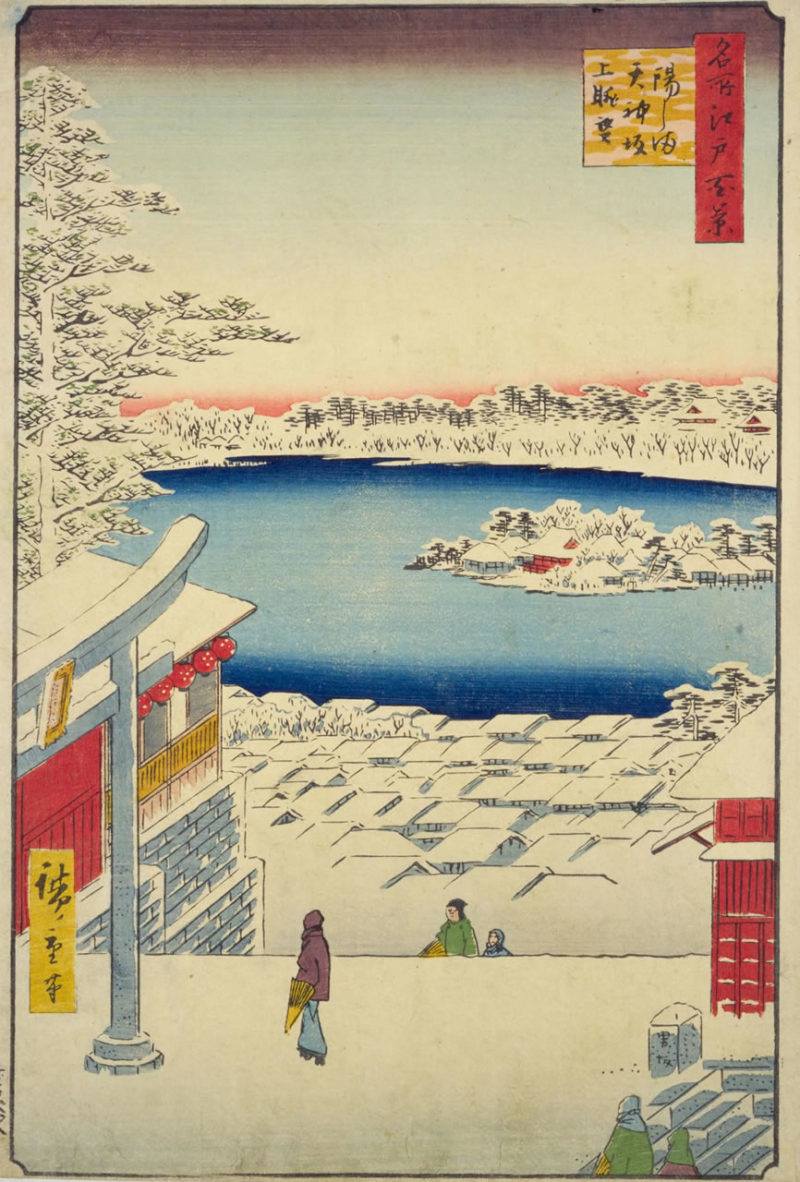

歌川広重の浮世絵に描かれた当宮

人気スポットでもあった当社は、浮世絵の題材としても多く描かれている。

中でも歌川広重が浮世絵の題材として多く描いている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

現在も残る男坂から見た当宮で、夕暮れ時を描いている。

多くの茶屋からは先を眺めている様子が分かり、とても見晴らしがよかった事が伝わってくる。

こちらは男坂を上った先の、不忍池方面を描いている。

景勝地として名高く、観光地・花街としても栄えたのが伝わる。

凧揚げをしている事から正月の様子であろう。

先ほどと同様に坂の上からの眺望を描いており、不忍池の様子がはっきりと分かる。

雪景色も美しく、江戸を代表する景観地であった事が窺える。

このように江戸時代の当社は、学問の神としての崇敬の他、庶民からの人気スポットとして賑わい、湯島には花街もあり盛り場として、更に景勝地としても大いに人気を博した。

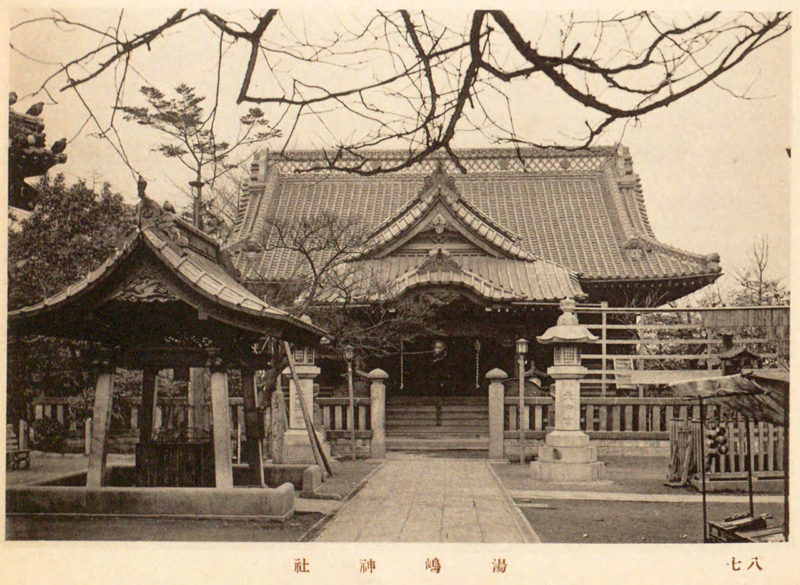

明治以降の歩み・戦前の古写真で見る湯島天神

明治になり神仏分離。

当宮は「湯島神社」と改称。

明治五年(1872)、郷社に列する。

明治十八年(1885)、府社に昇格し社殿も造営された。

表参道の鳥居横にある社号碑には「府社 湯島神社」の文字が残る。

表参道の鳥居横にある社号碑には「府社 湯島神社」の文字が残る。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

既に「湯島神社」に改称されて40年近く経った後でも「湯島天神」と記されている。

当宮周辺は「天神町」と云う町名が付けられていた。

社殿は明治十八年(1885)に造営されたもの。

この社殿は近年まで現存していた。

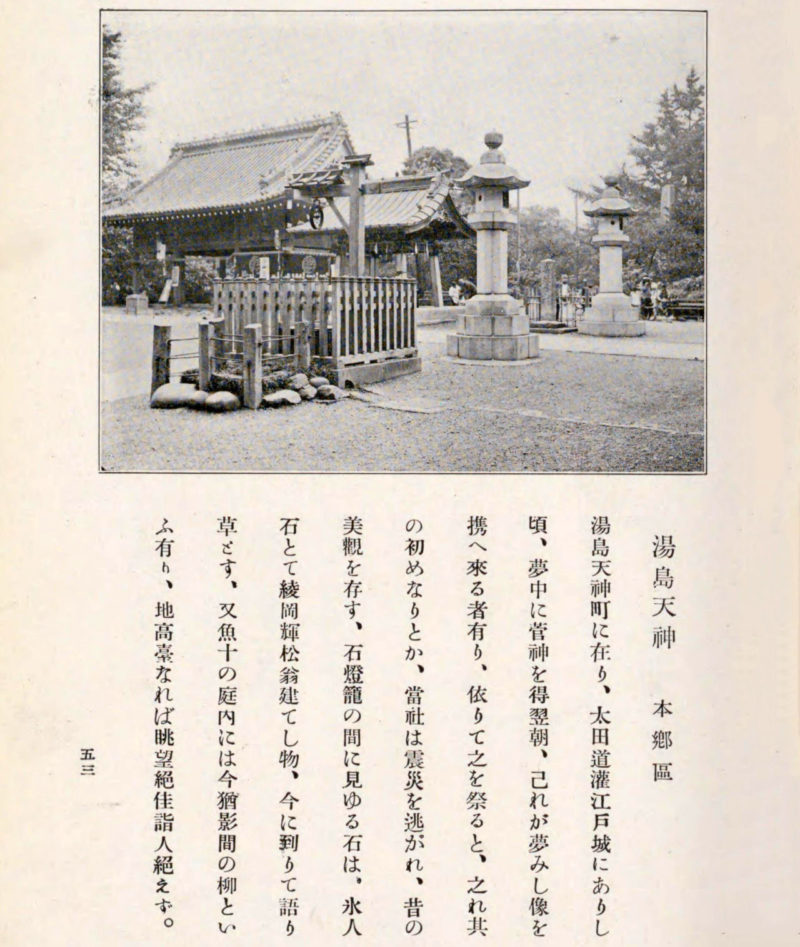

戦前の書物に「湯島天神」として紹介されている当宮。

「当社は震災を逃がれ、昔の美観を存す」と記してあり、関東大震災の被害を免れた事が窺える。

戦後になり境内整備が進む。

平成七年(1995)、旧社殿の老朽化につき新社殿を造営。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

平成十二年(2000)、「湯島神社」から現在の「湯島天満宮」に改称。

平成十三年(2001)、神社本庁の別表神社に指定された。

平成十三年(2001)、神社本庁の別表神社に指定された。

その後も境内整備が進む。

現在も東京を代表する「学問の神」の天神さまとして大いに崇敬を受け続けている。

境内案内

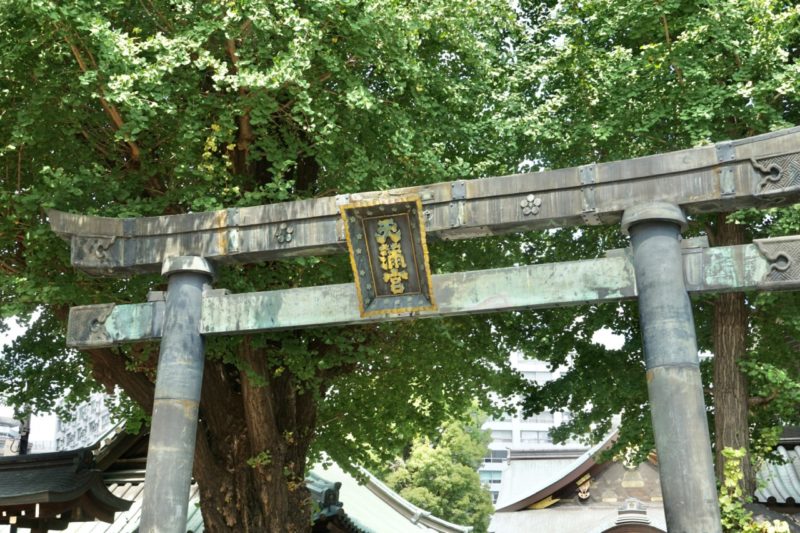

表参道には都指定文化財で江戸時代の銅鳥居

最寄駅の湯島駅からは徒歩すぐの距離で、多くの参道や鳥居が設けられている。

春日通りの湯島天神入口交差点には大きな鳥居が立つ。

この先が社殿正面の表参道へと繋がる。

この先が社殿正面の表参道へと繋がる。

社号碑には梅の社紋と「湯島天満宮」。

社号碑には梅の社紋と「湯島天満宮」。

表参道の前に立つのは銅鳥居。

寛文七年(1667)に寄進されたものが現存。

寛文七年(1667)に寄進されたものが現存。

『江戸名所図会』に一之鳥居として描かれていた鳥居がこちら。

『江戸名所図会』に一之鳥居として描かれていた鳥居がこちら。

特徴的なのは台座部分の装飾。

特徴的なのは台座部分の装飾。

天神信仰らしい梅鉢形の台座。

天神信仰らしい梅鉢形の台座。

獅子と細かな彫刻が施されており、東京都指定文化財となっている。

獅子と細かな彫刻が施されており、東京都指定文化財となっている。

景勝地として知られた男坂など多くの参道

当宮への参道は表参道以外にも数多く存在。

中でも江戸時代の景勝地であった男坂が知られる。

中でも江戸時代の景勝地であった男坂が知られる。

現在も湯島駅から最短ルートで境内に入るには男坂を利用する。

現在も湯島駅から最短ルートで境内に入るには男坂を利用する。

広重の浮世絵で描かれているのがこの男坂で、男坂に面して茶屋が並び景勝地として有名であった。

広重の浮世絵で描かれているのがこの男坂で、男坂に面して茶屋が並び景勝地として有名であった。

この隣には緩やかな女坂で、右手には梅園が整備されている。

この隣には緩やかな女坂で、右手には梅園が整備されている。

春日通り沿いには夫婦坂の参道があり、こちらを利用される方も多い。

江戸時代には参道を設けられていなかったため、近年になって整備された入り口。

江戸時代には参道を設けられていなかったため、近年になって整備された入り口。

2体の神牛像(撫で牛)・江戸時代の狛犬

表参道の鳥居を潜ると真っ直ぐの参道が広がる。

左手の絵馬殿が自販機や喫煙所コーナー。

左手の絵馬殿が自販機や喫煙所コーナー。

そのため平日はサラリーマンの姿も多く見る事ができる。

そのため平日はサラリーマンの姿も多く見る事ができる。

その左手に神牛像。

天神信仰と繋がりの深い牛の像。

天神信仰と繋がりの深い牛の像。

撫で牛として多くの人々に撫でられ信仰を集めている。

撫で牛として多くの人々に撫でられ信仰を集めている。

右手にも撫で牛が置かれている。

右手にも撫で牛が置かれている。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

参道の途中に一対の狛犬。

台座には天神信仰らしい梅が描かれ、動きのある狛犬。

台座には天神信仰らしい梅が描かれ、動きのある狛犬。

文化十二年(1815)に奉納された狛犬で、その彫りや表情が見事。

文化十二年(1815)に奉納された狛犬で、その彫りや表情が見事。

古くは銅鳥居の前に置かれていたが、現在の社殿が竣工した際に拝殿前に移された。

古くは銅鳥居の前に置かれていたが、現在の社殿が竣工した際に拝殿前に移された。

平成に造営された総檜造りの社殿

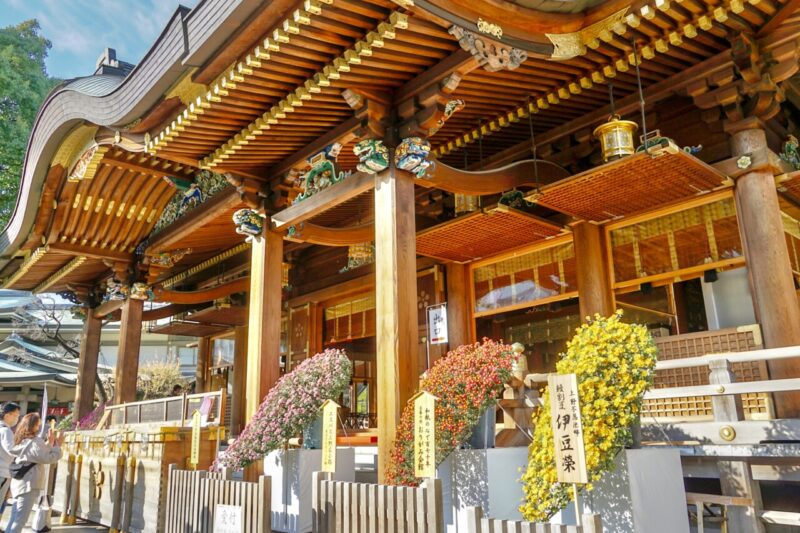

参道の正面に立派な社殿。

平成七年(1995)に新たに造営された社殿。

平成七年(1995)に新たに造営された社殿。

旧社殿は明治十八年(1885)に造営され、関東大震災・戦災を免れた社殿であった。

旧社殿は明治十八年(1885)に造営され、関東大震災・戦災を免れた社殿であった。

老朽化のため総檜造りで新たに造られた見事な社殿。

老朽化のため総檜造りで新たに造られた見事な社殿。

かつての旧社殿にも劣らない立派な造りとなっている。

かつての旧社殿にも劣らない立派な造りとなっている。

細かい彫刻や色彩も豊か。

細かい彫刻や色彩も豊か。

本殿も見事で状態よく維持されている。

本殿も見事で状態よく維持されている。

境内社の笹塚稲荷と戸隠神社

境内社は社殿の裏手に2社。

左手にあるのが笹塚稲荷神社。

左手にあるのが笹塚稲荷神社。

江戸時代『江戸名所図会』では社殿の左手に稲荷社が描かれていてそのお稲荷様であろう。

江戸時代『江戸名所図会』では社殿の左手に稲荷社が描かれていてそのお稲荷様であろう。

その右手には戸隠神社。

『江戸名所図会』でも社殿の裏手に描かれていた戸隠神社。

『江戸名所図会』でも社殿の裏手に描かれていた戸隠神社。

ほぼ変わらぬ場所に整備され古い社殿と狛犬の姿。

ほぼ変わらぬ場所に整備され古い社殿と狛犬の姿。

御祭神は天之手力雄命。

御祭神は天之手力雄命。

他に境内社として、表参道左手の絵馬殿(自販機や喫煙所)の横に三天火伏三社稲荷社。

多くの千社札が貼られたお稲荷様。

多くの千社札が貼られたお稲荷様。

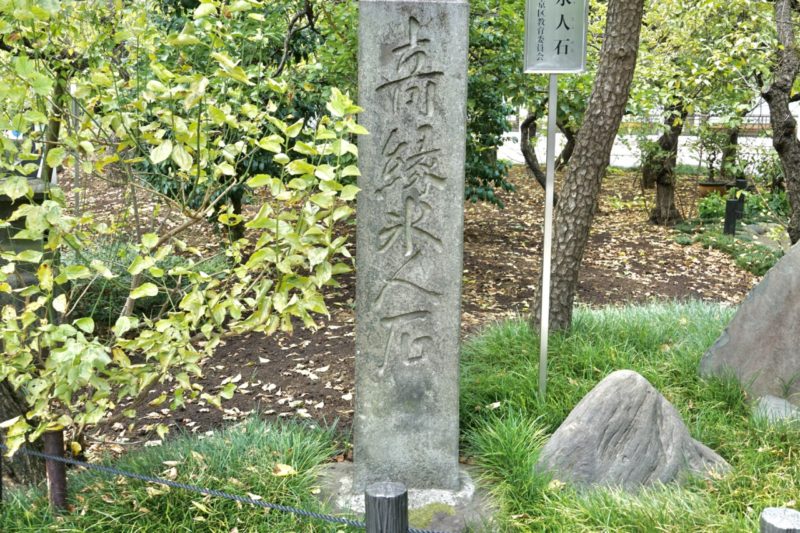

数多くの石碑・ガス灯など

当宮の境内には数多くの石碑が置かれているので幾つか紹介。

境内の左手、梅園の一画に置かれた奇縁氷人石(きえんひょうじんせき)。

境内の左手、梅園の一画に置かれた奇縁氷人石(きえんひょうじんせき)。

これは迷子が出た際に子供の名前を書いた紙を貼ると云う「迷子知らせ石標」で、境内が大いに賑わい江戸有数の盛り場として、迷子も多く出た歴史を伝える。

これは迷子が出た際に子供の名前を書いた紙を貼ると云う「迷子知らせ石標」で、境内が大いに賑わい江戸有数の盛り場として、迷子も多く出た歴史を伝える。

男坂の近くに「講談高座発祥の地」の石碑。

文化四年(1807)に当宮で高さ三尺の高座を設けた講談が高座の始まりとされている。

文化四年(1807)に当宮で高さ三尺の高座を設けた講談が高座の始まりとされている。

この近くにガス灯。

境内には明治の頃はガス灯が5基あったそうで、現在のガス灯はそれを記念して設けられたもの。

境内には明治の頃はガス灯が5基あったそうで、現在のガス灯はそれを記念して設けられたもの。

都内で屋外のものとしては唯一のガス灯だと云う。

都内で屋外のものとしては唯一のガス灯だと云う。

社殿の右手には努力の碑。

王貞治氏が日本初の国民栄誉賞を受賞し、その際に当宮に白梅一樹を献木、これを讃え有志によって建立された「努力の碑」。

王貞治氏が日本初の国民栄誉賞を受賞し、その際に当宮に白梅一樹を献木、これを讃え有志によって建立された「努力の碑」。

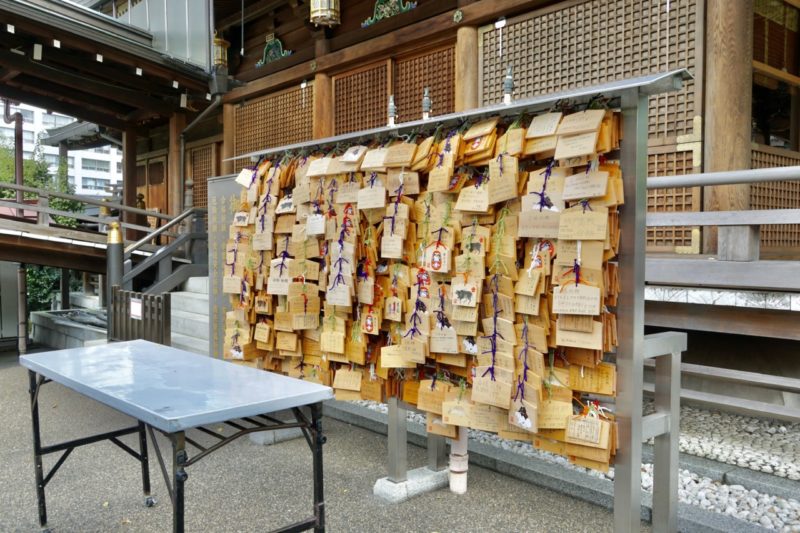

学問の神として受験生からの人気

「学問の神」として古くから崇敬を集めた当宮は、現在も信仰が篤く、特に受験シーズンには多数の受験生が合格祈願に訪れる。

特に絵馬掛けが特徴的。(画像は2020年8月時の絵馬掛け)

特に絵馬掛けが特徴的。(画像は2020年8月時の絵馬掛け)

こちらは受験シーズンだった2017年2月時の絵馬掛けで、合格祈願の絵馬が至る所に掲げられている事からも崇敬の篤さを感じる事ができる。

こちらは受験シーズンだった2017年2月時の絵馬掛けで、合格祈願の絵馬が至る所に掲げられている事からも崇敬の篤さを感じる事ができる。

受験シーズン以外にも学問成就や修学旅行の学生ら常に賑わう境内。

授与品も学問に因んだものが多い。

凶事を嘘にして吉兆を招く・初天神の鷽替え神事

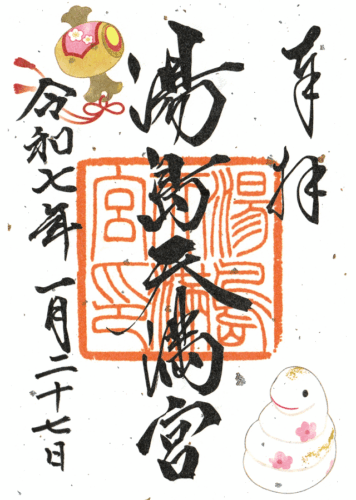

毎年1月25日の初天神には鷽替え神事を斎行。

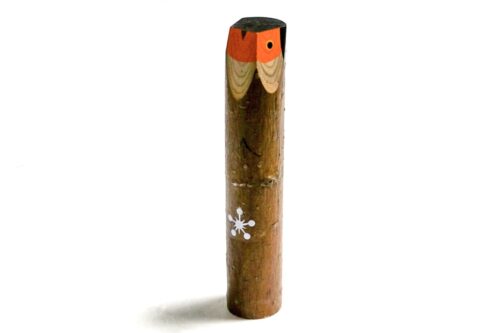

25日より数量限定で木鷽の頒布が行われる。

25日より数量限定で木鷽の頒布が行われる。

天神信仰の神社で初天神(1月25日)の前後に行われる事が多い神事。

当宮の鷽替え神事は毎年1月25日に斎行。

鷽(うそ)は幸運を招く鳥とされていて、毎年新しい鷽に替える事で、昨年までの凶事が「嘘」になり、一年の吉兆を招き開運・出世・幸運が得られると古くから信仰されてきた。

江戸時代には多くの人が集まり鷽を交換する風習があったが、現在は神社に前年の鷽を納め、新しい鷽と取り替える形を取っている。

御祭神の菅原道真公は6月25日に生まれ、2月25日に亡くなったことから「25」という数字に縁があるため月の25日が天神さまの縁日。

中でも1月25日は年の初めの縁日になるため初天神とされる。

毎年1月25日より数量限定頒布の木鷽(きうそ)。

各天神さま色々な木鷽が頒布されるが当宮は素朴な風合い。

各天神さま色々な木鷽が頒布されるが当宮は素朴な風合い。

木の皮が残った状態の可愛らしい木鷽となっている。

木の皮が残った状態の可愛らしい木鷽となっている。

梅の名所として名高い梅園と梅まつり

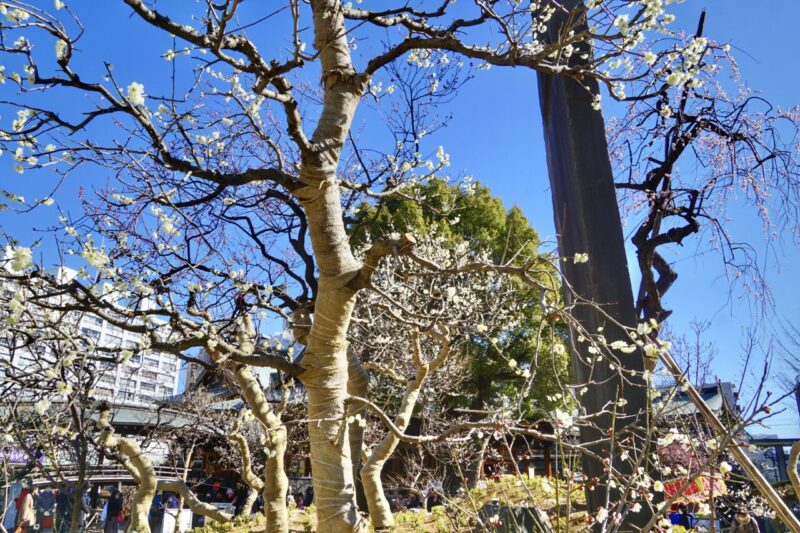

境内の左手には美しく整備された梅園が広がる。(画像は2024年2月撮影)

梅の季節ではない時期でも緑が広がる梅園。

梅の季節ではない時期でも緑が広がる梅園。

美しく癒やされる一画。

美しく癒やされる一画。

例年2月上旬から3月上旬までは「梅まつり」が開催。

例年2月上旬から3月上旬までは「梅まつり」が開催。

2月8日-3月8日まで開催

※土日には様々な催しを開催

菅原道真公が愛した梅。

約300本の梅が植えられており、そのうちの8割が白梅。

約300本の梅が植えられており、そのうちの8割が白梅。

戦時中には当宮を歌った『湯島の白梅』という歌謡曲が大ヒット。

戦時中には当宮を歌った『湯島の白梅』という歌謡曲が大ヒット。

戦後は『婦系図 湯島の白梅』といった白黒映画もヒット。

戦後は『婦系図 湯島の白梅』といった白黒映画もヒット。

古くからの梅の名所で知られていた。

古くからの梅の名所で知られていた。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

このように天神信仰と梅は関わりが大変深く、当宮の神紋は加賀梅鉢紋。

こうした事もあり天神信仰の神社は梅の名所が多い。

こうした事もあり天神信仰の神社は梅の名所が多い。

期間中の土日には様々な催しを開催。

参道には数多くの屋台。

参道には数多くの屋台。

各地の名店が軒を連ねる。(地方の物産展なども開催)

各地の名店が軒を連ねる。(地方の物産展なども開催)

2024年5月より梅園の一部を庭園化するために整備工事が開始。

この工事に先立ちクラウドファンディングも立ち上がり見事に支援を達成。

この工事に先立ちクラウドファンディングも立ち上がり見事に支援を達成。 2025年は新しい梅園で梅まつりとなる。

2025年は新しい梅園で梅まつりとなる。 こちらが2025年2月の梅まつりの様子。

こちらが2025年2月の梅まつりの様子。 新しい姿で生まれ変わった。

新しい姿で生まれ変わった。

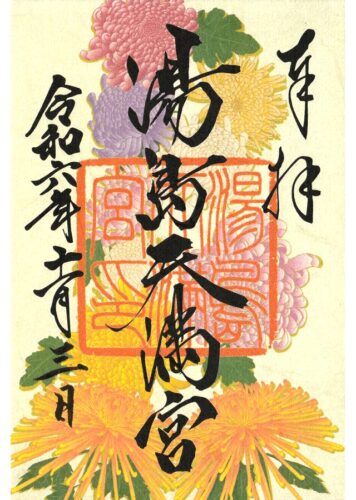

菊まつりでは都内では珍しい菊人形も

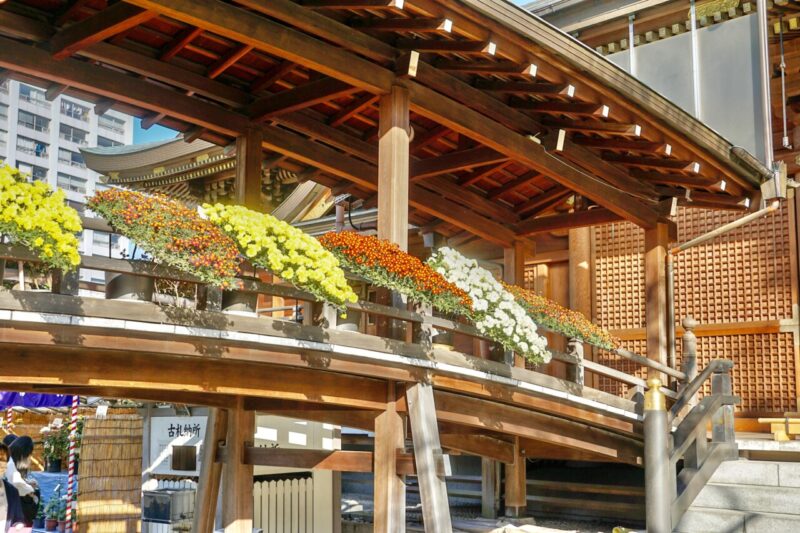

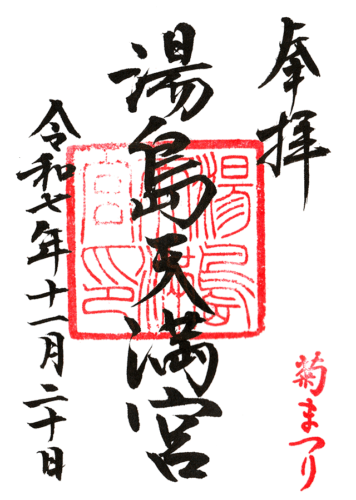

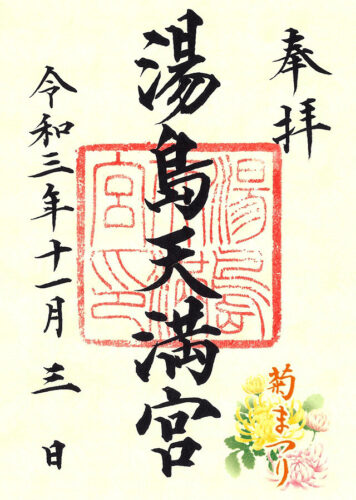

毎年11月には「湯島天神菊まつり」を開催。

開催期間:11月1日-23日まで

開催時間:6時-日没まで(夜間照明なし)

菅原道真公と云えば梅のエピソードが知られるが同様に菊の和歌も多く詠んだ事で知られる。

そのため当宮では毎年菊まつりを開催。(画像は2021年のもの)

そのため当宮では毎年菊まつりを開催。(画像は2021年のもの)

境内で菊が展示・販売が行われる。

境内で菊が展示・販売が行われる。

孔雀を菊で表現した展示。

孔雀を菊で表現した展示。

大作りの美しい菊。

大作りの美しい菊。

境内の至るところに菊花展として菊の展示、さらに販売も行われている。

境内の至るところに菊花展として菊の展示、さらに販売も行われている。

盆栽・盆庭の展示も。

盆栽・盆庭の展示も。

その数、約2,000株で都内を代表する菊まつりの1つ。

その数、約2,000株で都内を代表する菊まつりの1つ。

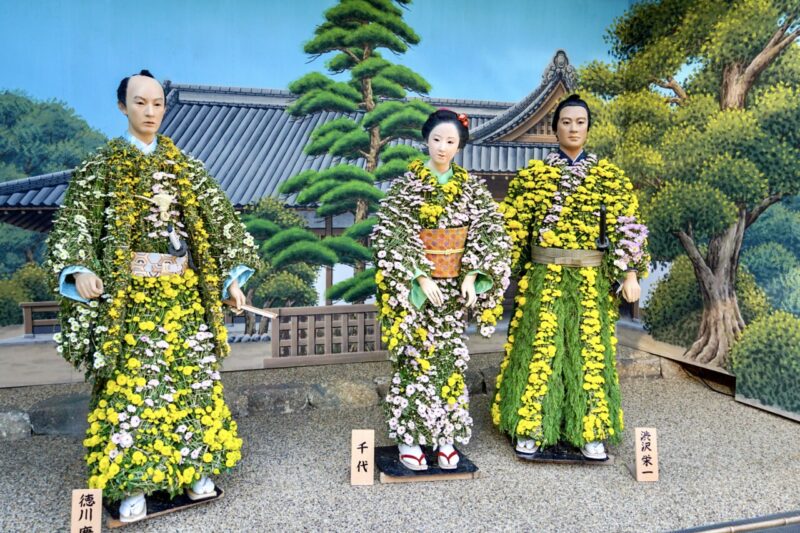

中でも特徴的なのは菊人形の展示が行われること。

2021年はNHK大河ドラマ『青天を衝け』より。

2021年はNHK大河ドラマ『青天を衝け』より。

徳川慶喜・千代・渋沢栄一の3体。

徳川慶喜・千代・渋沢栄一の3体。

かつて都内で流行った菊人形も現在は都内で展示する場所は殆どなく大変珍しい。

かつて都内で流行った菊人形も現在は都内で展示する場所は殆どなく大変珍しい。

2024年の菊まつりではNHK大河ドラマ『光る君へ』より。

清少納言・藤原道長・紫式部。

清少納言・藤原道長・紫式部。

この菊人形は当宮ならでは。

この菊人形は当宮ならでは。

2025年の菊まつりではNHK大河ドラマ『べらぼう』より。

毎年おなじみとなっているNHK大河ドラマシリーズ。

毎年おなじみとなっているNHK大河ドラマシリーズ。

菊に花や葉を細工して人形の衣装としたもの。

起源は江戸時代後期に江戸の染井や巣鴨周辺で流行した菊細工で、江戸時代から明治にかけては江戸本郷の団子坂で盛んに行われた。

その後、見世物興行として全国各地の遊園地で興行が行われ流行したものの、現在は衰退し菊人形の展示がある菊まつりが開催される事は珍しい。

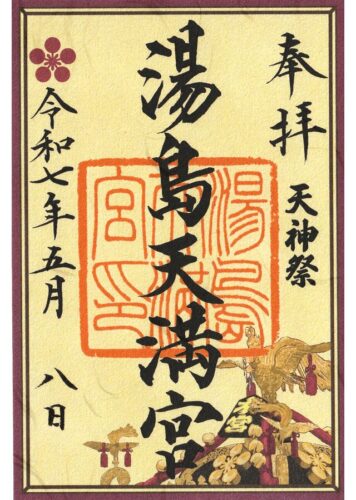

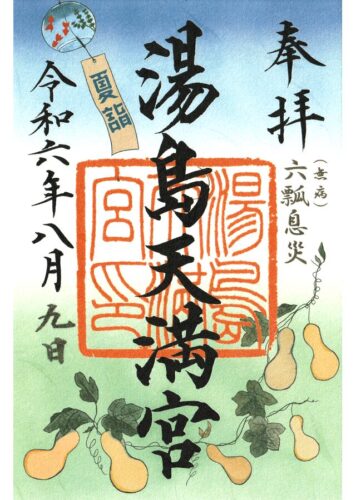

御朱印・季節や祭事に応じて限定御朱印も

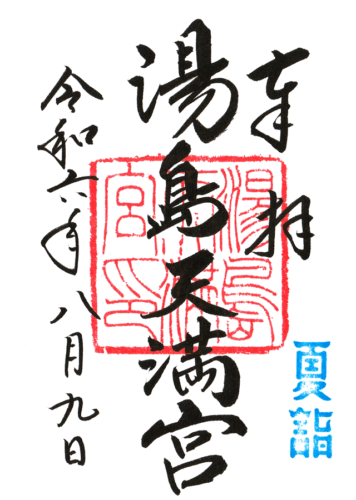

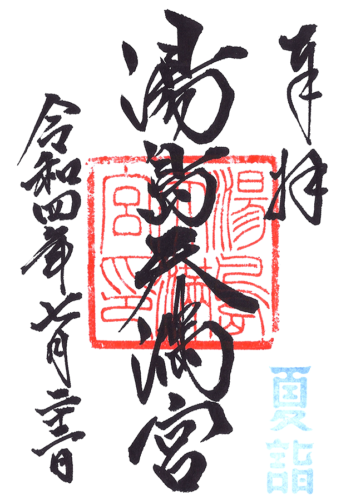

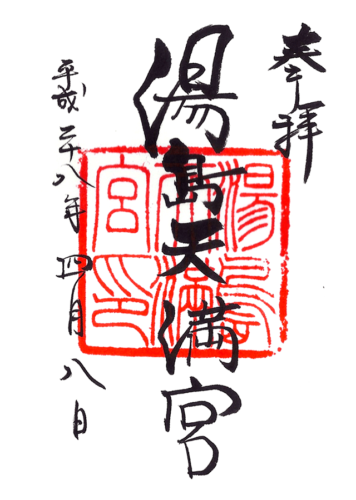

御朱印は「湯島天満宮印」の朱印。

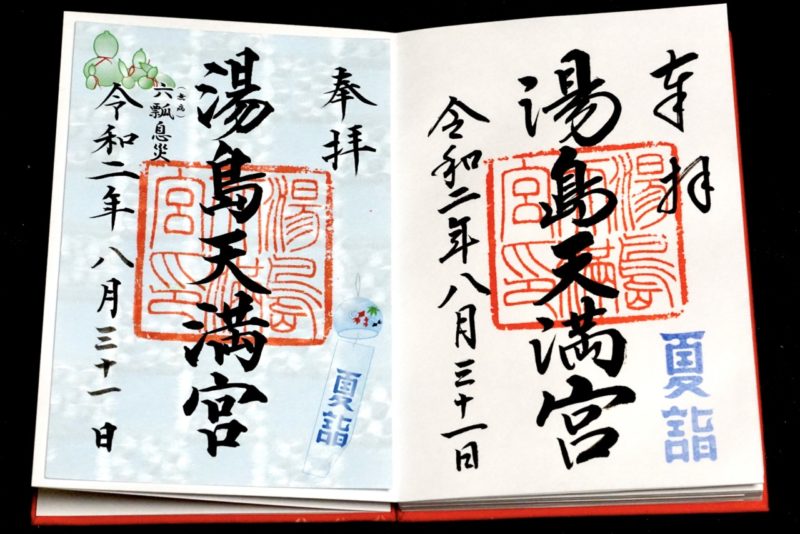

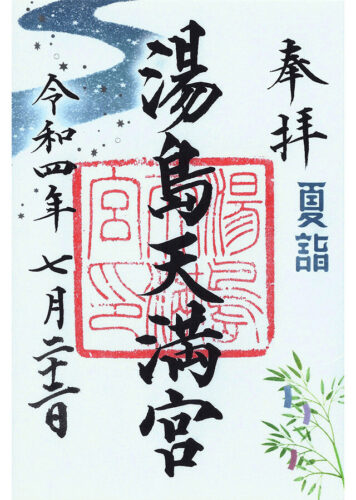

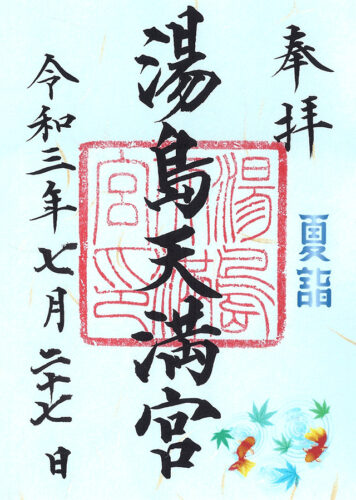

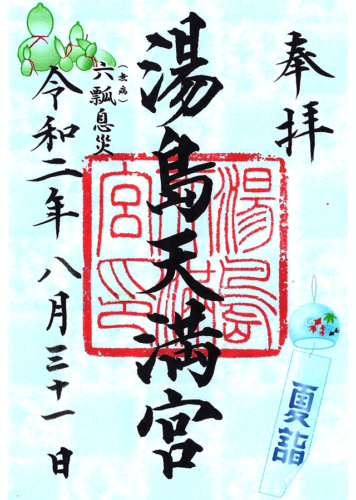

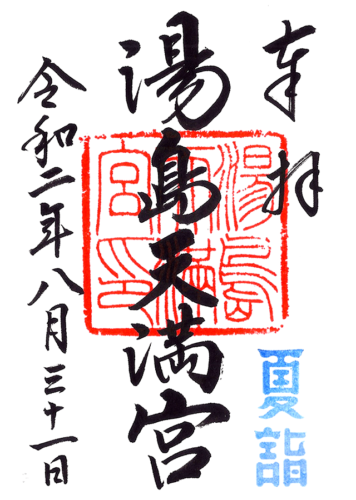

こちらは夏詣の御朱印で2020年は別紙の特別版も用意。

こちらは夏詣の御朱印で2020年は別紙の特別版も用意。

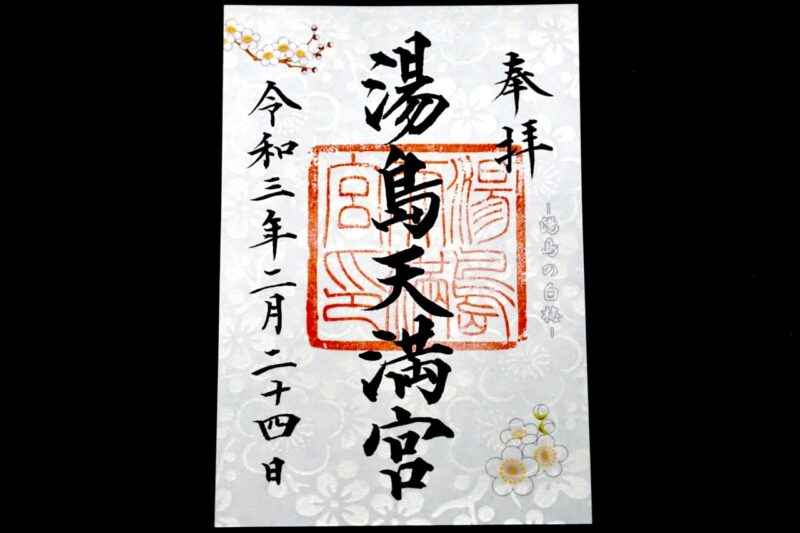

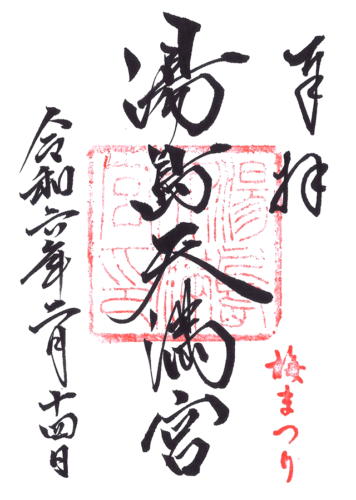

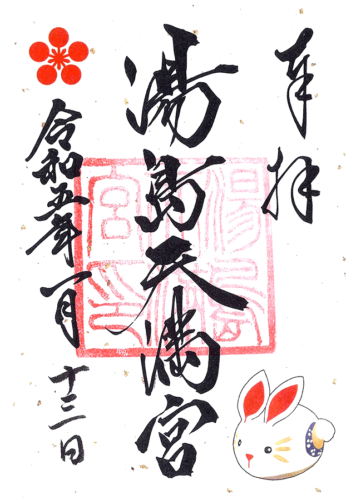

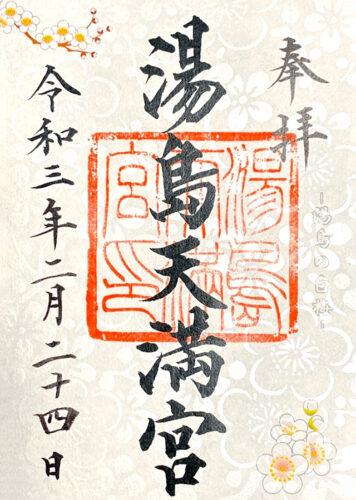

2021年の梅の時期限定の御朱印。

この年はコロナ禍で梅まつりは中止となったが限定御朱印は用意された。

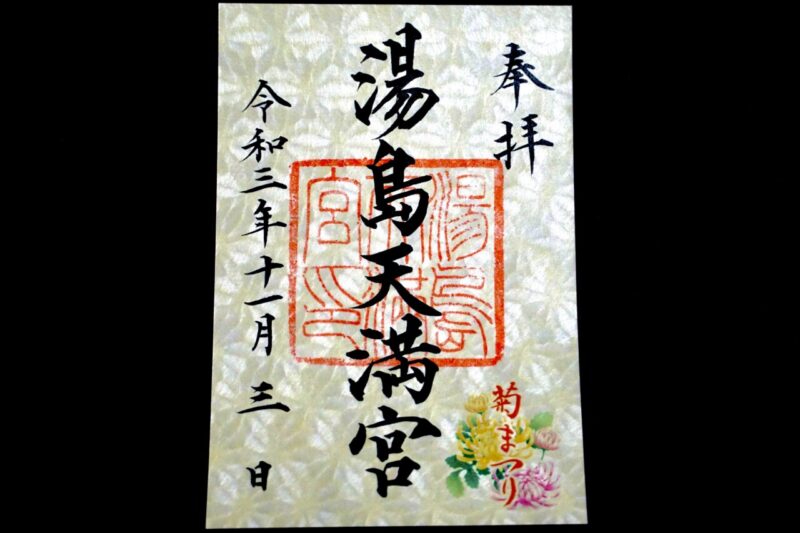

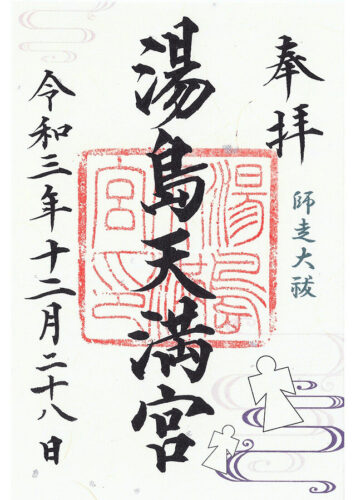

この年はコロナ禍で梅まつりは中止となったが限定御朱印は用意された。 2021年11月に頂いた菊まつりの御朱印。

2021年11月に頂いた菊まつりの御朱印。

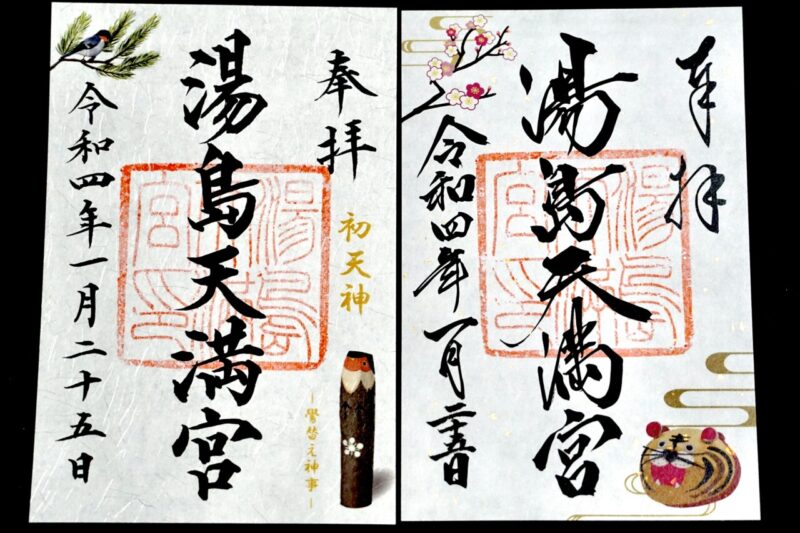

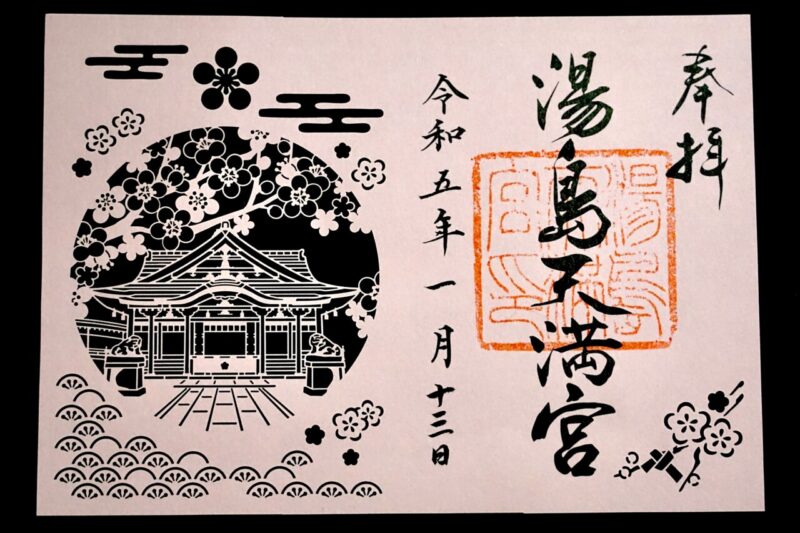

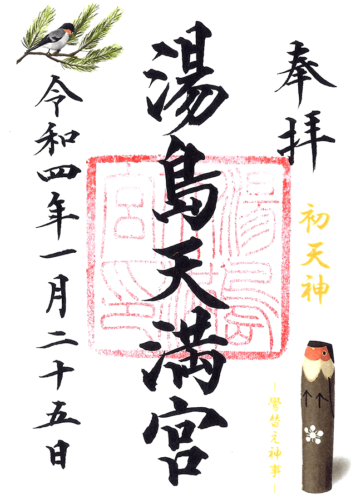

2021年1月の新春御朱印(右)と、1月25日の初天神の日限定で授与された初天神御朱印。

2021年1月の新春御朱印(右)と、1月25日の初天神の日限定で授与された初天神御朱印。

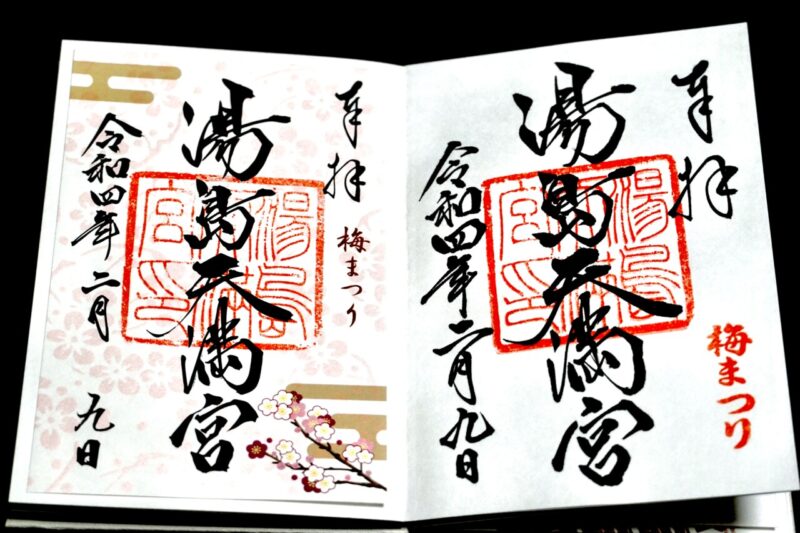

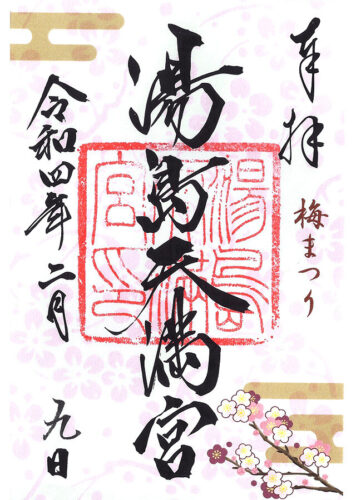

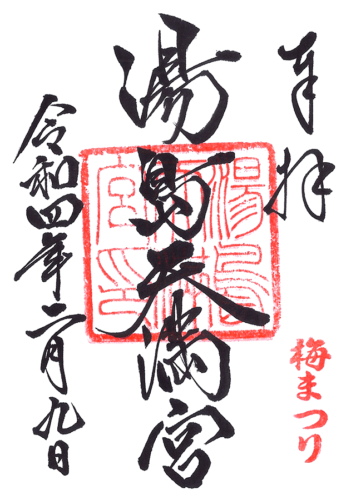

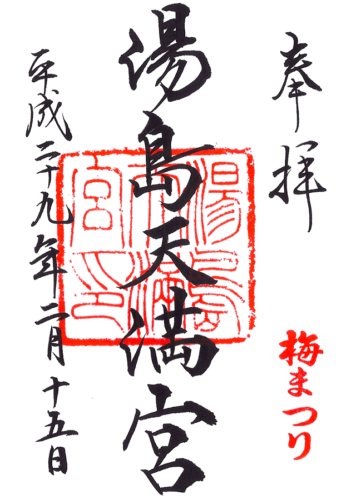

2022年の梅まつり期間中に頂けた梅まつり御朱印。

2022年の梅まつり期間中に頂けた梅まつり御朱印。

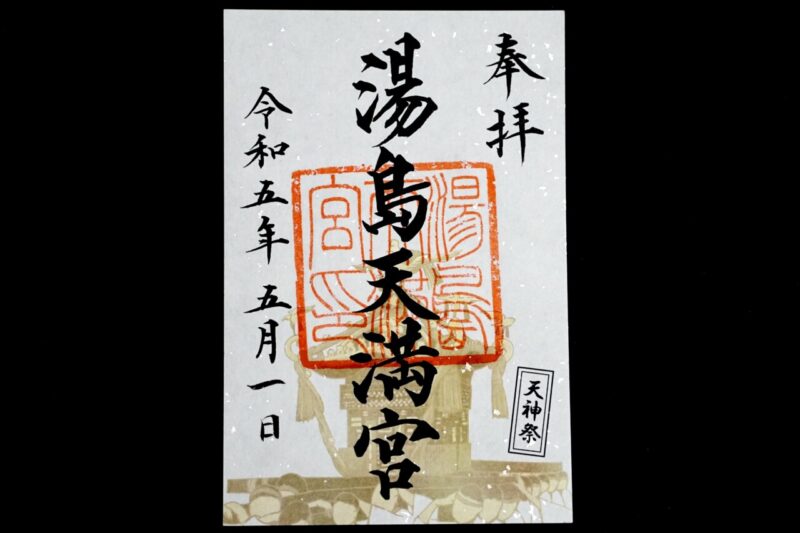

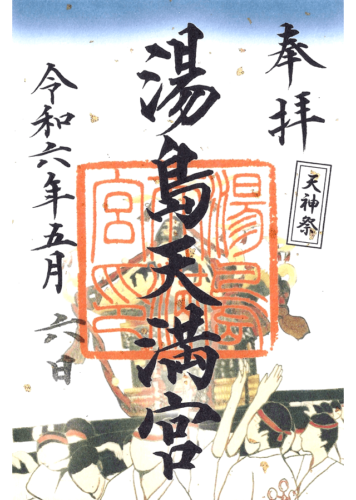

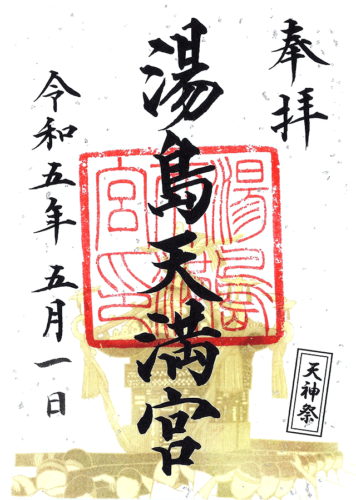

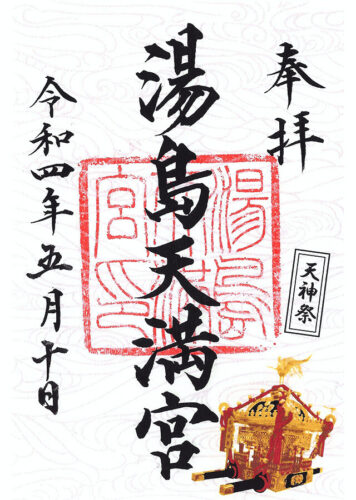

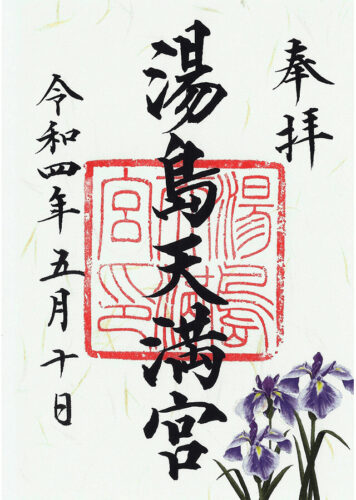

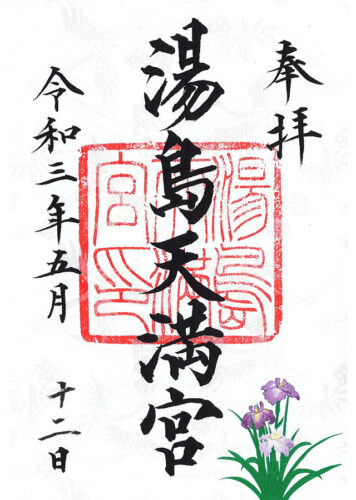

2022年5月に頂いた御朱印。

例大祭限定と菖蒲限定御朱印。

例大祭限定と菖蒲限定御朱印。

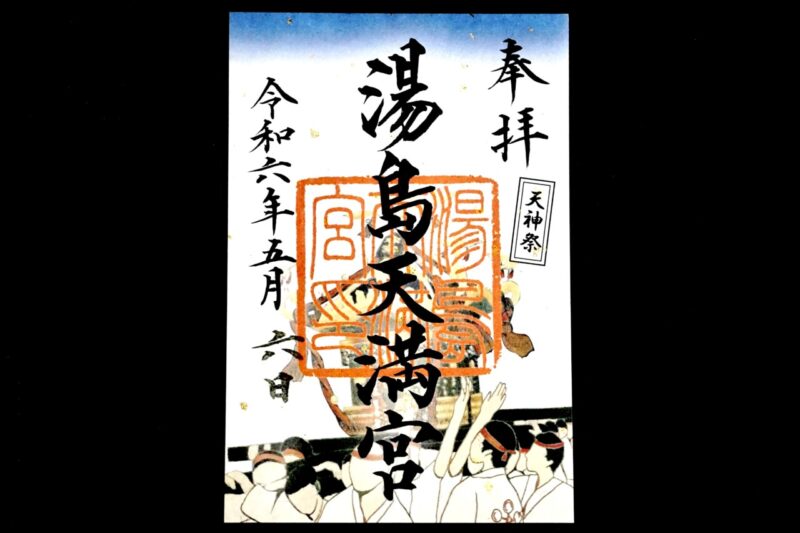

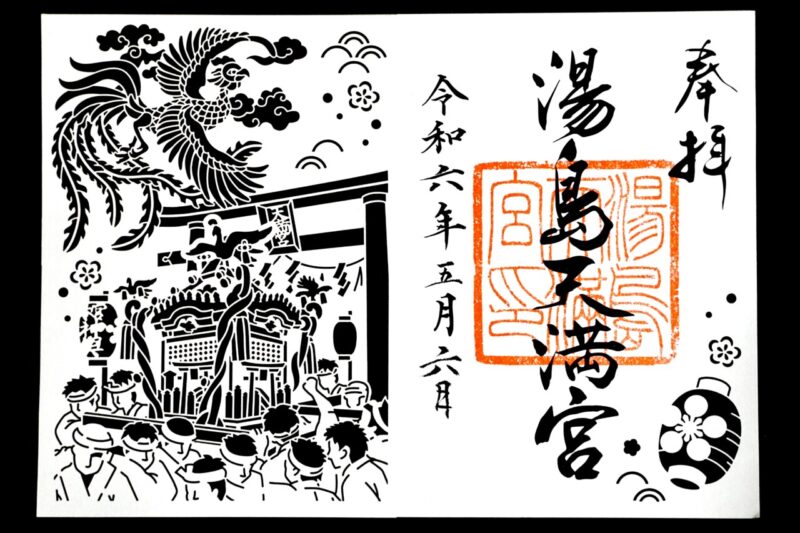

2023年の例大祭御朱印。

2022年に新調されたばかりの本宮神輿をデザイン。

2022年に新調されたばかりの本宮神輿をデザイン。

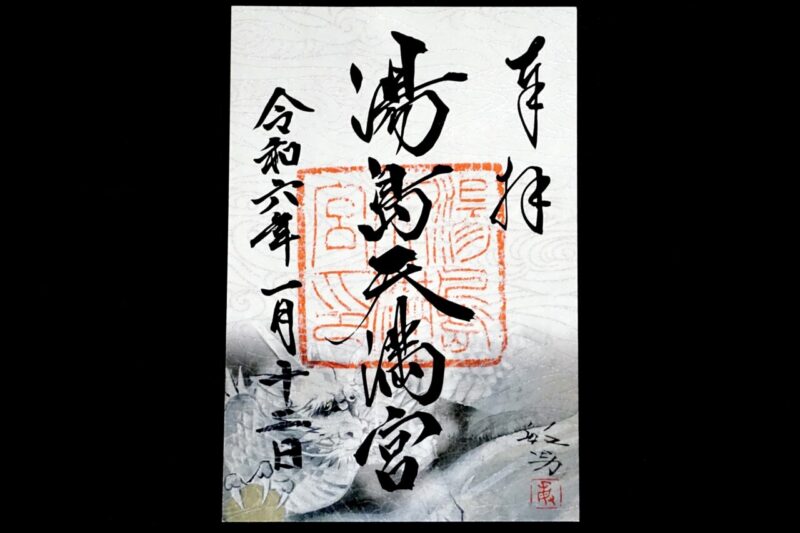

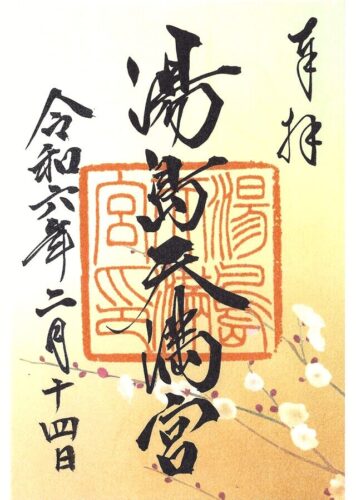

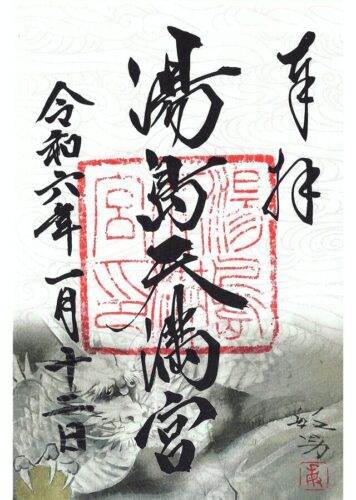

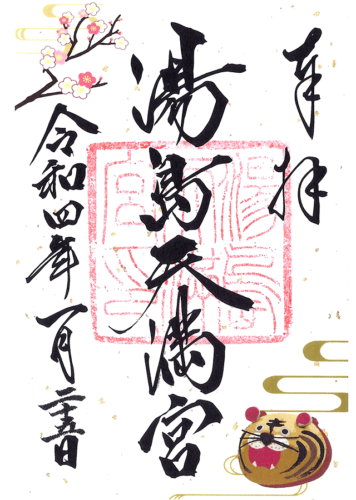

2024年正月の御朱印。

拝殿天井画の龍も描いた元日本美術院理事長、故・松尾敏男氏による龍。

拝殿天井画の龍も描いた元日本美術院理事長、故・松尾敏男氏による龍。

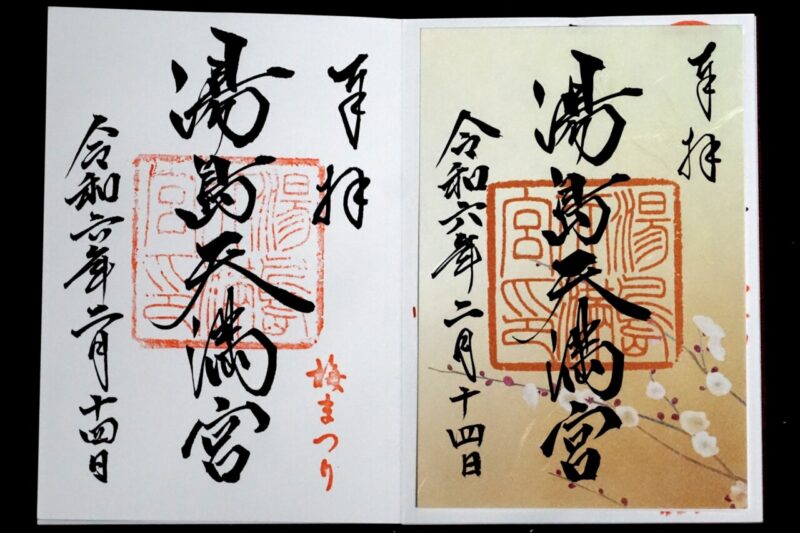

2024年2月に頂いた御朱印。

2月の御朱印と梅まつりの印入りの直書き御朱印。

2月の御朱印と梅まつりの印入りの直書き御朱印。

2024年5月に頂いた御朱印。

例大祭が行われる月のため大祭特別仕様の御朱印。

例大祭が行われる月のため大祭特別仕様の御朱印。

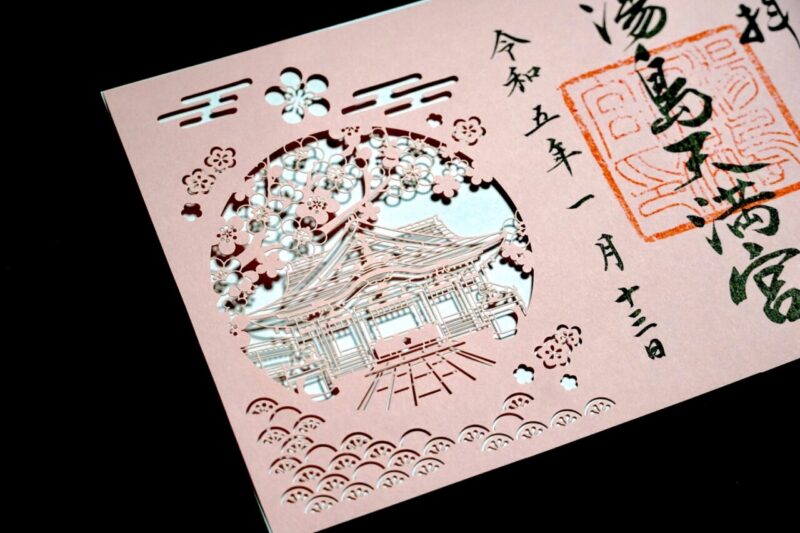

社殿と梅をデザインした切り絵御朱印・限定切り絵御朱印

2022年12月下旬からは当社初の切り絵御朱印を用意。

美しい社殿と当社のシンボルでもある梅をデザイン。

美しい社殿と当社のシンボルでもある梅をデザイン。

とても精細な切り絵仕様になっている。

とても精細な切り絵仕様になっている。

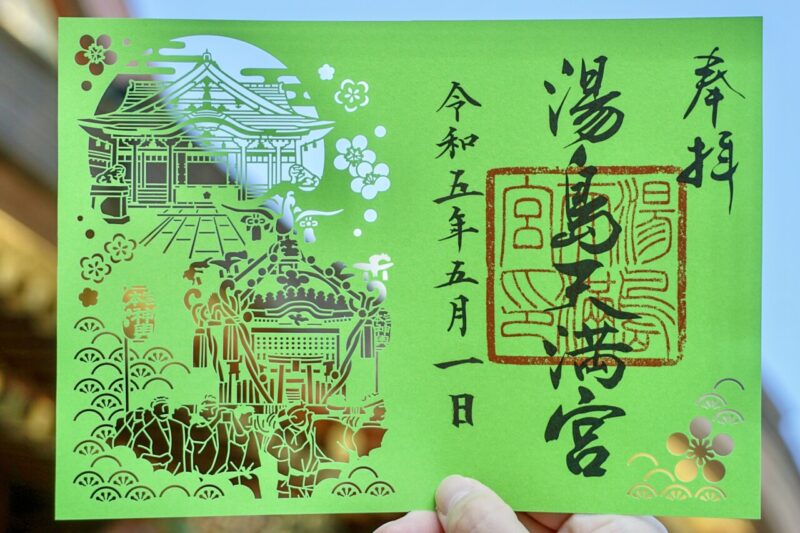

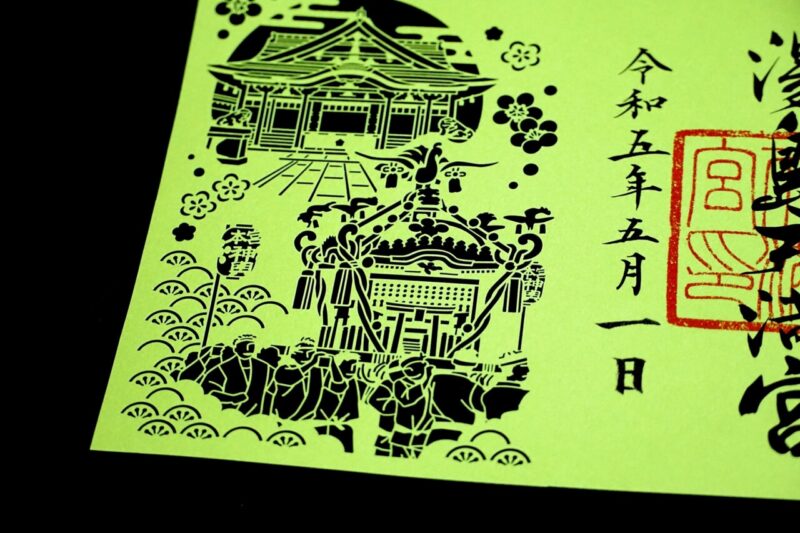

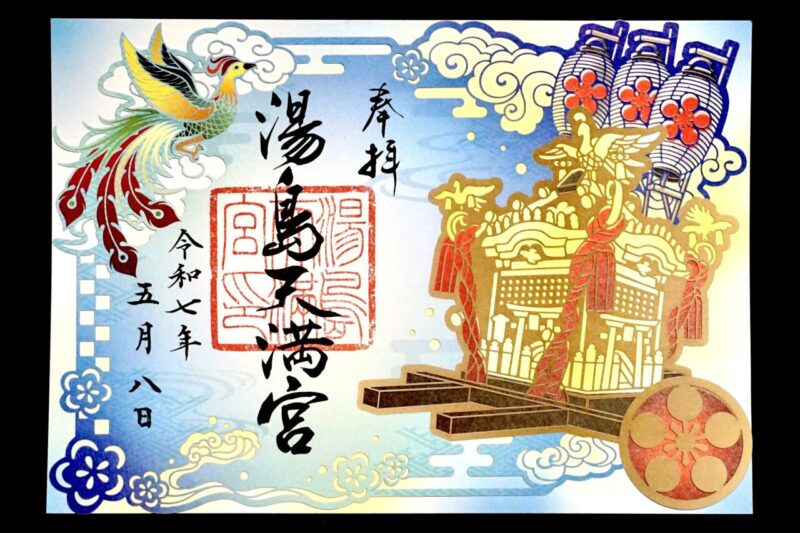

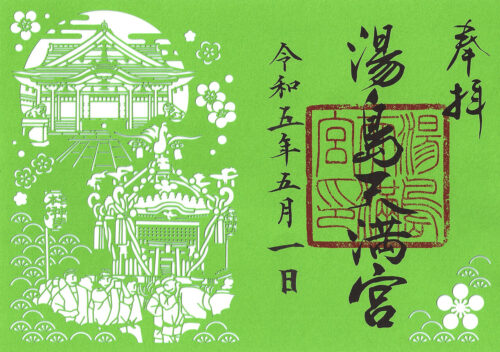

2023年5月1日には例大祭月限定の切り絵御朱印も授与。

本宮神輿と社殿をデザイン。

本宮神輿と社殿をデザイン。

新緑の5月らしい切り絵御朱印となっている。

新緑の5月らしい切り絵御朱印となっている。

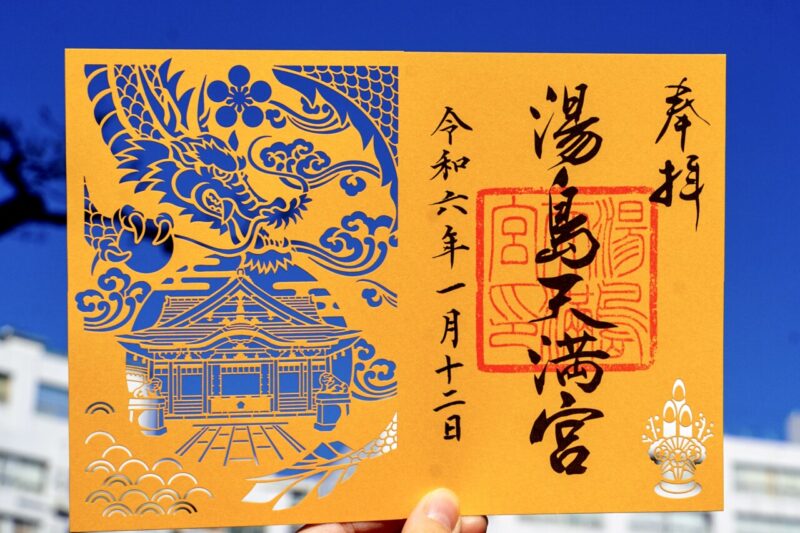

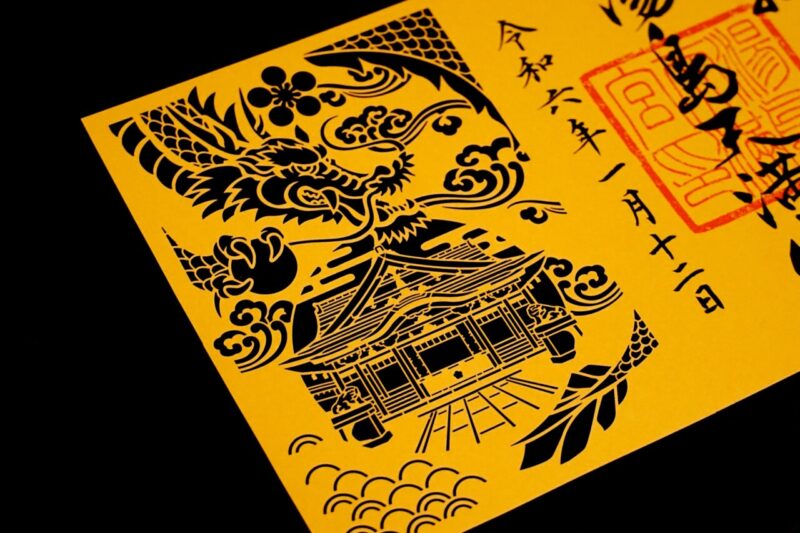

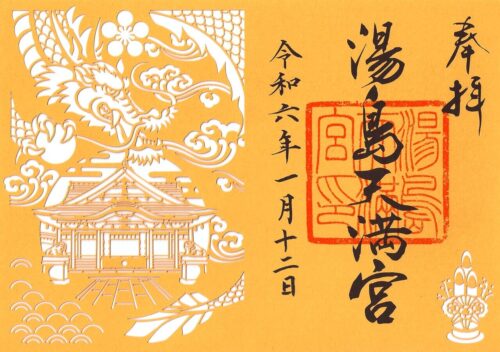

2024年正月も限定御朱印を授与。

干支の龍と社殿をデザインした切り絵御朱印。

干支の龍と社殿をデザインした切り絵御朱印。

正月限定の授与となる。

正月限定の授与となる。

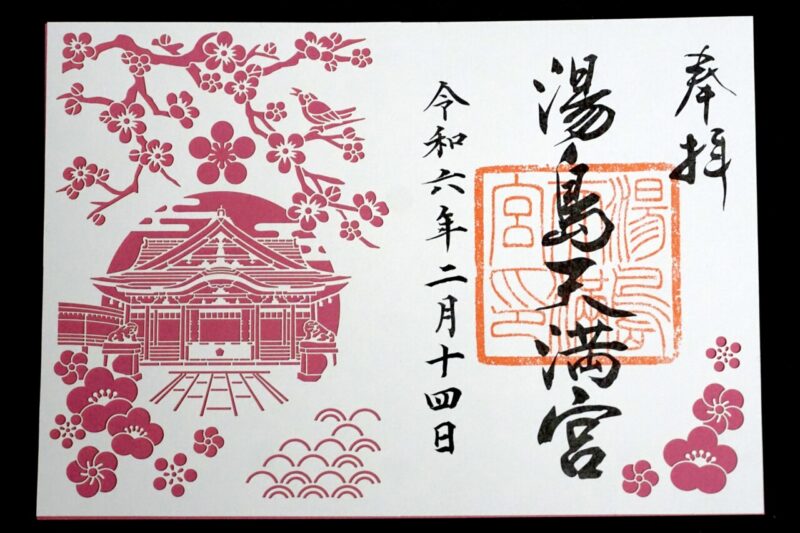

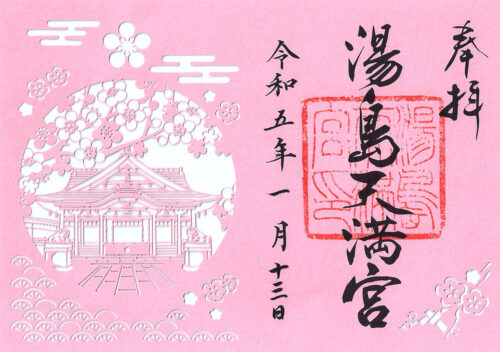

2024年2月の限定切り絵御朱印。

ピンクの台紙で梅まつり期間らしい梅と社殿をメインとした切り絵御朱印。

ピンクの台紙で梅まつり期間らしい梅と社殿をメインとした切り絵御朱印。

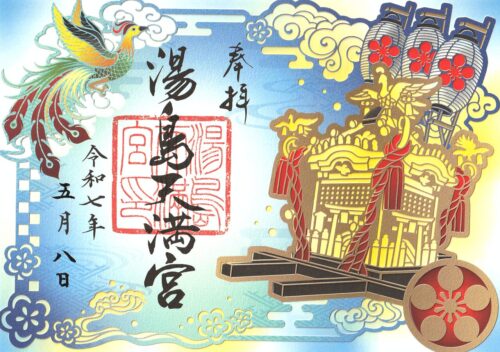

2024年5月には例大祭の切り絵御朱印を授与。

過去とはまた別デザインで神輿や鳳凰で切り絵にしたもの。

過去とはまた別デザインで神輿や鳳凰で切り絵にしたもの。

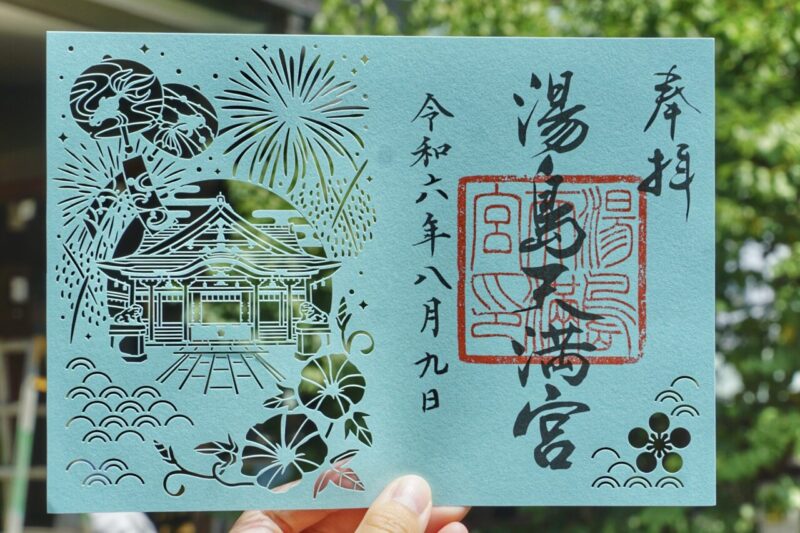

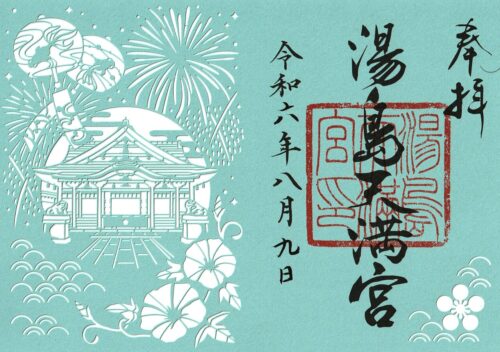

2024年8月の切り絵御朱印。

朝顔や花火など夏らしい切り絵御朱印。

朝顔や花火など夏らしい切り絵御朱印。

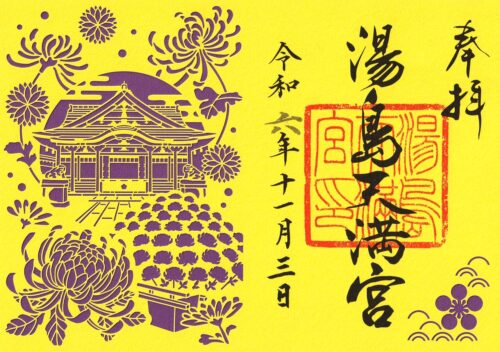

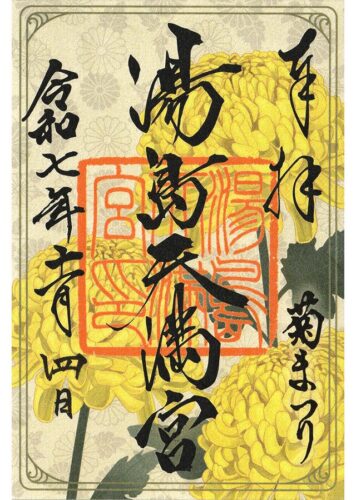

2024年11月は菊まつりに合わせた切り絵御朱印も。

菊と社殿をデザインして紫色の台紙付き。

菊と社殿をデザインして紫色の台紙付き。

2025年2月の切り絵御朱印。

梅まつりに合わせて梅の切り絵御朱印でカラフルな台紙付き。

梅まつりに合わせて梅の切り絵御朱印でカラフルな台紙付き。

2025年5月の切り絵御朱印。

例大祭月という事で神輿をデザイン。

例大祭月という事で神輿をデザイン。

2025年11月は菊まつりに合わせた切り絵御朱印も。

菊と社殿をデザインしてカラフルな台紙付き。

菊と社殿をデザインしてカラフルな台紙付き。

2026年2月・3月の限定切り絵御朱印。

カラフルなピンク系の台紙で梅まつり期間らしい可愛らしい切り絵御朱印。

カラフルなピンク系の台紙で梅まつり期間らしい可愛らしい切り絵御朱印。

梅の御朱印帳とハローキティの御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

一部の天満宮で頒布されている梅がデザインされた御朱印帳と、ハローキティコラボの御朱印帳は裏面に社号あり。

一部の天満宮で頒布されている梅がデザインされた御朱印帳と、ハローキティコラボの御朱印帳は裏面に社号あり。

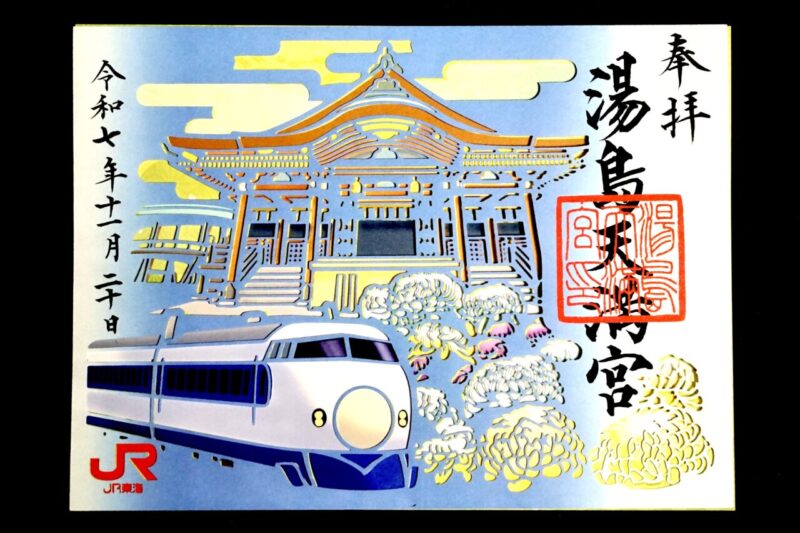

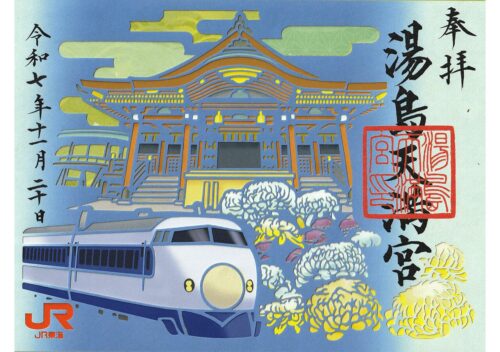

JR東海コラボ・菊まつりの重ね切り絵御朱印

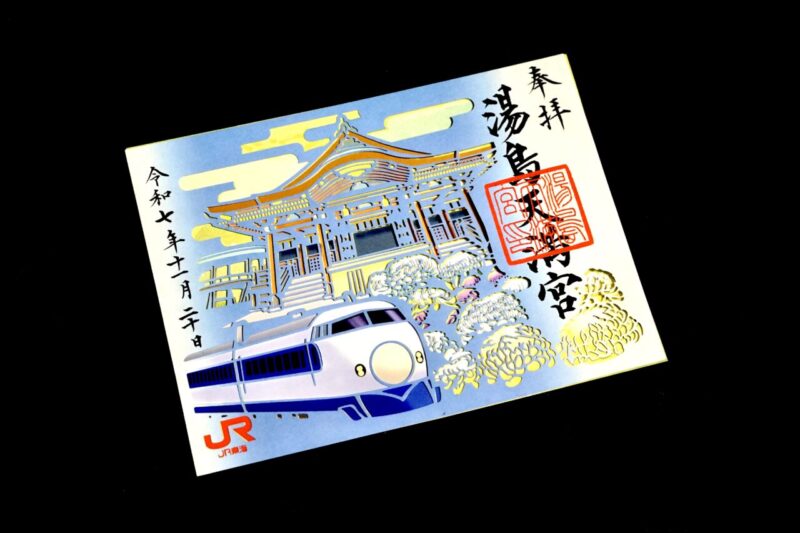

2025年11月8日より数量限定で「JR東海コラボ秋の重ね切り絵御朱印」を授与。(要予約)

湯島天満宮初のJR東海とのコラボ御朱印は切り絵と台紙を重ねる美しい仕様。

湯島天満宮初のJR東海とのコラボ御朱印は切り絵と台紙を重ねる美しい仕様。

菊まつりの様子とJR東海とのコラボらしく新幹線のコラボ。

菊まつりの様子とJR東海とのコラボらしく新幹線のコラボ。

期間:2025年11月8日-終了済

JR東海EXより事前予約が必須。

事前予約なしでは授与不可。

所感

東京を代表する天神さまである当宮。

古くから学問の神として崇敬を集め、綱吉は湯島周辺を文教の中心と据え、当宮を大変崇敬し、江戸時代の著名な学者や文人たちも参拝に訪れている。

更に江戸時代には景勝地・人気の観光地としても賑わい、庶民からの信仰を集めた。

こうした様子は現在も変わらず、現在も学問の神として、そして梅の名所として多くの方々から崇敬を集めており、東京のみならず地方から当宮に訪れる参拝者も数多い。

今も昔も東京・江戸の名所の一社として参詣できる実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常・限定)・1,000円(切り絵)

社務所にて。

※祭事や季節に合わせて限定御朱印あり。(最新情報は公式Instagramにて)

※以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

2月8日-3月8日まで「梅まつり印入り御朱印」

※梅まつりは2月8日-3月8日まで開催。通常御朱印に梅まつりの印入り。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」「月替り切り絵御朱印」

※数量限定。なくなり次第終了。

1月1日-「切り絵御朱印」

※社殿と梅の通年授与の切り絵御朱印。新デザイン。御朱印の最新情報は公式Instagramにて。

- 2026年2月3月梅まつり/切り絵

- JR東海コラボ秋/重ね切り絵

- 2025年11月菊まつり/切り絵

- 2025年5月例大祭/切り絵

- 2025年2月梅まつり/切り絵

- 2024年11月菊まつり/切り絵

- 2024年8月/切り絵

- 2024例大祭/切り絵

- 2024年2月/切り絵

- 2024年正月/切り絵

- 2023年例大祭/切り絵

- 切り絵

- 2025年菊まつり

- 2025年11月菊まつり

- 2025年5月

- 2025年1月

- 2024年11月

- 2024年夏詣/書き置き

- 2024年夏詣

- 2024年例大祭

- 2024年梅まつり

- 2024年2月

- 2024年正月

- 2023年例大祭

- 2023年干支

- 2022年夏詣

- 2022年夏詣/書き置き

- 2022年例大祭

- 2022年菖蒲

- 2022年梅まつり

- 2022年梅まつり

- 2022年初天神

- 2021年1月

- 2021年12月

- 2021年菊まつり

- 2021年紅葉

- 2021年夏詣

- 2021年5月/季節

- 2021年梅

- 2020年夏詣

- 夏詣

- 梅まつり

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円・2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

一部の天満宮で頒布されている御朱印帳(1,500円)は、梅がデザインされたもの。

キティコラボの御朱印帳(2,000円)は裏面に社号あり。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

木鷽(大)

初穂料:700円

特設授与所にて。

※毎年初天神(1月25日)より数量限定で授与される木鷽。

- 木鷽(大)

- 木鷽(大)

- 看板

参拝情報

参拝日:2026/02/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/11/04(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/08(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/08/09(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/06(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/01/12(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/01(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/13(御朱印拝受)

参拝日:2022/07/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/10(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/09(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/25(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/28(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

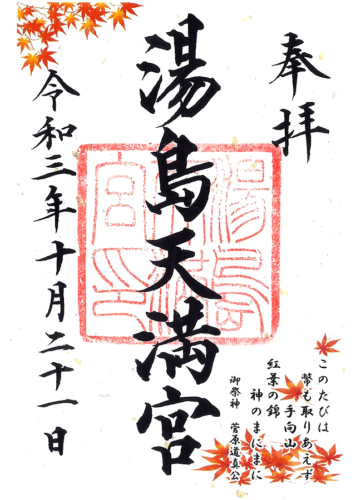

参拝日:2021/10/21(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/27(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/12(御朱印拝受)

参拝日:2021/02/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/08/31(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/02/15(御朱印拝受)

参拝日:2016/04/08(御朱印拝受)

コメント