目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

安産子授けで信仰を集める水天宮

東京都中央区日本橋蛎殻町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、古くは久留米藩の江戸上屋敷内に鎮座。

藩邸内にあった事から庶民の参拝が難しかったものの、江戸庶民からの信仰が篤かったため、毎月5日に一般開放したところ人気を博し「情け有馬の水天宮」と云う流行語が生まれた程であった。

江戸時代より安産子授けの神として篤い信仰を集め、現在も安産子授けの御神徳を求め戌の日には大混雑となる他、安産御守である御子守帯が人気。

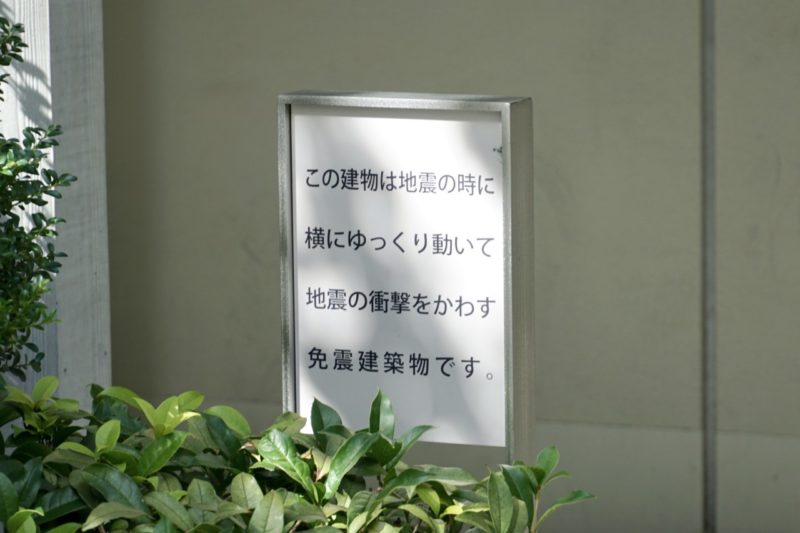

平成二十八年(2016)に江戸鎮座200年記念事業として新社殿が完成し、免震構造の現代的な都市型神社として生まれ変わった。

現在は日本橋七福神の弁財天も担う。

神社情報

水天宮(すいてんぐう)

御祭神:天御中主大神・安徳天皇・配建礼門院・二位尼

社格等:─

例大祭:5月5日

所在地:東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-1

最寄駅:水天宮前駅・人形町駅

公式サイト:https://www.suitengu.or.jp/

御由緒

水天宮の由来

赤松家を祖とする摂津有馬家は、応仁の乱の引き金となった嘉吉の乱の後に、有馬の郷(現神戸市北区)に落ち延びて隠れ住み、その土地から姓を取って有馬と名乗りました。後年、太閤秀吉に見出されて中央に戻してもらいました。その幸運を授けて下さった有間(有馬)神社のご祭神である天御中主大神のご神徳を代々忘れぬよう、有間神社の社紋である三つ巴を有馬家の家紋としました。現在でも、当主にのみ三つ巴の紋を付けることが許されております。

大名家としての有馬家は、元和六年(1620)に久留米藩二十一万石を拝領し、当時は尼御前大明神と尊称されていた水天宮に対して、第二代藩主有馬忠頼公は、城下の筑後川に臨む広大な土地を寄進し、社殿を造営致しました。

敬神の念は代々の当主に受け継がれ、参勤交代の折に江戸で水天宮を親しくお参りできるように第九代藩主有馬頼則公は、文政元年(1818)芝赤羽根橋の江戸上屋敷内へ国元久留米より御分霊を勧請致しました。爾来、水天宮は当主と共にあり、明治四年には青山、翌五年には日本橋蛎殻町へと移転致しました。関東大震災をはじめ、数多の苦難を乗り越え、現在に至っております。

情け有馬の水天宮 ~深い温情~

文政元年、久留米藩有馬家上屋敷内に祀られた水天宮は、人々の信仰が篤く、塀越しにお賽銭を投げる人が後を絶たちませんでした。時の藩主は毎月五日に限り、お屋敷の門を開き、人々のお参りを許しました。

そのことから有馬家と「情け深い」ことを掛けて、「なさけありまの水天宮」という洒落が江戸っ子たちの流行語となりました。

湯も水も火の見も有馬の名が高し ~日本一と称された火の見櫓~

幕府により大名火消しを命ぜられた第八代藩主有馬頼貴公は当時としては異例の高さである三丈(約九メートル)にも及ぶ火の見櫓を組みました。

これが江戸の町で評判になり、有馬温泉・水天宮・火の見櫓を掛けて「湯も水も火の見も有馬の名が高し」という言葉がうまれました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

久留米藩主有馬氏が江戸藩邸内に水天宮を勧請

社伝によると、文政元年(1818)に創建と伝わる。

久留米藩九代藩主・有馬頼徳(ありまよりのり)が、芝赤羽橋の有馬家上屋敷内に、「水天宮」(福岡県久留米市)の御分霊を勧請したと云う。

筑後国御井郡(現・福岡県久留米市)の久留米城に藩庁を置いた藩。

元和六年(1620)から幕末まで有馬家が藩主を務め、21万石を領した。

福岡県久留米市に鎮座する神社で、正式には「水天宮」。

全国にある「水天宮」の総本宮。

壇ノ浦の戦いで生き延びた按察使局(あぜちのつぼね)伊勢が、安徳天皇と平家一門の霊を祀る祠を建てた事が創建由来とされている。

江戸時代になると久留米藩二代藩主・有馬忠頼によって現在地に遷座して以後、歴代久留米藩主からから篤い崇敬を受けた。

歴代の久留米藩主は久留米藩内に鎮座していた「水天宮」を篤く崇敬したため、江戸藩邸内にも「水天宮」を勧請し、参勤交代の際で江戸に滞在した時も参拝できるように創建された。

毎月5日に庶民へ開放「情け有馬の水天宮」

久留米藩の江戸藩邸(有馬家上屋敷)に創建された当宮。

藩邸内にあったため庶民が参拝する事は難しい状況であったが、江戸庶民からの信仰が篤かったと云う。

そこで毎月5日の縁日に藩邸を開放する事にして、庶民への参拝を許した。

江戸庶民にとって人気となり有馬家と「情け深い」ことを掛けて以下の流行語が生まれる。

情け有馬の水天宮

江戸庶民による洒落(地口)で、当宮の人気が窺える。

江戸でも信仰者の多い水天宮への一般参拝の許可を求める伺書を幕府へ提出、幕府のこうした事例は関与しないとの見解を得た上で、同年から毎月5の日に一般開放された。

藩邸内にあった神社を江戸庶民へ参拝許可した神社は数多い。

中でも当宮と共に人気だったのが、讃岐国丸亀藩主京極家の屋敷内にあった「虎ノ門金刀比羅宮」。

当宮は毎月5日に開放、「虎ノ門金刀比羅宮」は毎月10日に開放され、江戸庶民から双璧の人気を誇った。

江戸切絵図から見る当宮と有馬家上屋敷

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の芝・高輪の切絵図。

右が北の地図で、当宮は右端に描かれている。

赤で囲ったのが有馬中務大輔と記されているのが久留米藩主・有馬家上屋敷。

その左上の角あたりが当宮で、毎月5日に一般開放され人気を博した。

青色が赤羽橋で、当時はこの一帯を赤羽と呼んだ。

浮世絵にも描かれた名物の火の見櫓と水天宮

当宮が創建するより前、久留米藩八代藩主・有馬頼貴(ありまよりたか)は、徳川幕府から大名火消しを命ぜられた。

頼貴は当時としては異例の高さである三丈(約9m)にも及ぶ「火の見櫓」を上屋敷内に建立。

日本一と称された火の見櫓で、当宮と共に久留米江戸藩邸の名所として人気を博した。

湯も水も火の見も有馬の名が高し

有馬温泉、水天宮、火の見櫓を掛けた洒落で、実にうまい言葉遊び。

こうした名所の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれている。

当時の赤羽橋が描かれていて、奥に見えるのが久留米藩有馬家上屋敷。

左上に見えるのが日本一と称された火の見櫓。

奥に旗幟が見えるが、これが当宮の旗幟となる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

同様に二代目歌川広重も当宮や火の見櫓を描いている。

右に見えるのが有馬家上屋敷で、多くの旗幟は当宮のもの。

その奥に火の見櫓を見る事ができる。

左奥に見えるのが「増上寺」の五重塔。

奥が有馬家上屋敷で、左上には火の見櫓。

旗幟が出ているあたりが当宮で多くの人々が出入りしている事から、5日の縁日で庶民へ開放されている日を描いたものであろう。

歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

初代・歌川豊国の門人で、後に三代目・歌川豊国を名乗る。

美人画を得意としていて、作品の数は浮世絵師の中で最も多い。

その作品数は1万点以上に及ぶと云われる。

このように江戸庶民から名所として当宮は信仰を集めた。

明治以降の歩み・有馬家と共に遷座・江戸鎮座200年記念事業

明治になり神仏分離。

明治四年(1871)、有馬家屋敷が移転する事になり共に青山へ移転。

明治五年(1872)、有馬家中屋敷があった日本橋蛎殻町(現在の鎮座地)に遷座。

明治十一年(1878)、官許を得て無格社となった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

「水天宮」と記載がしてあり、遷座後も当地の目印になる程、信仰を集めていたのが窺える。

現在も残る蛎殻町の名も見える。

古くは昔は漁師の小網の干し場であり、牡蠣の殻の堆積した海浜であったと伝わる。

明治八年(1876)に米穀取引所が置かれ、昭和十四年(1939)に全国の米穀取引所が廃止されるまで米相場の中心となって発展した。

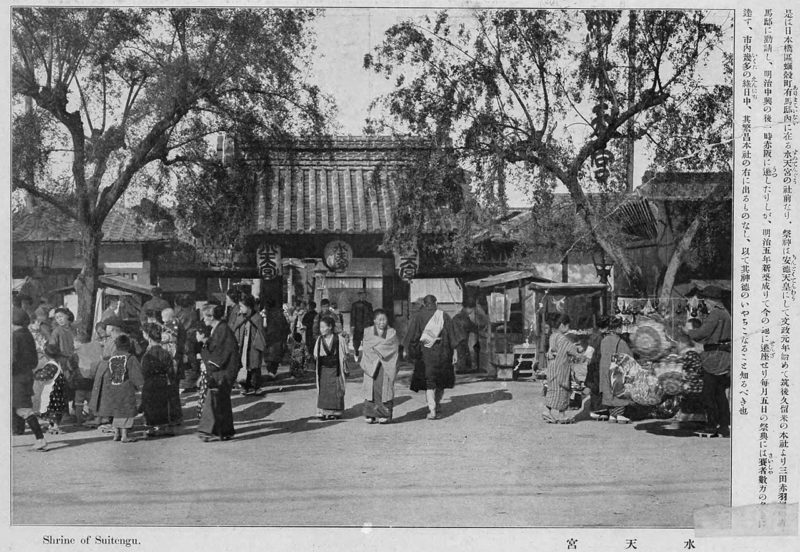

明治の当宮の様子を伝える貴重な1枚。

常に大変な賑わいだった事が分かり、当地に遷座してからも多大な信仰を集めた事が分かる。

注目すべきは右に記されている一文。

毎月5日の祭典には数万の参りに達す、市内幾多の縁日忠、其繁昌本社の右に出るものなし、以て其神徳のいやちこなること知るべき也

江戸時代に三田の赤羽橋の有馬家上屋敷内にあった頃、毎月5日に一般開放をしていた当宮であったが、明治になっても毎月5日は祭典とされていて数万人ものお参りで賑わったと云う。

市内(東京市/現23区)に数多くの縁日があるが、水天宮の右に出るものはなかったと記載されていて、どれだけ当宮が賑わい信仰を集めていたのかがよく分かる。

御神徳はいやちこなる(霊験などが著しいさま)とも記してある。

大正十二年(1923)、関東大震災によって社殿が焼失。

昭和五年(1930)、社殿が再建。

昭和四十二年(1967)、嵩上げ工事をして二階建てとなり、権現造りの社殿を建立。

その後も境内整備が進む。

平成二十五年(2013)、江戸鎮座200年記念事業として社殿の建て替えを開始。

平成二十五年(2013)3月1日から平成二十八年(2016)4月7日までの間は、明治座そばに「仮宮」が設けられ、そちらで参拝する形であった。

画像は2015年7月に参拝時の仮宮の様子。

画像は2015年7月に参拝時の仮宮の様子。平成二十八年(2016)、新社殿が完成。

境内全体に免震構造が採用された最新の構造となっている。

境内全体に免震構造が採用された最新の構造となっている。

現在は「日本橋七福神」の弁財天も担っている。

境内案内

境内全体に免震構造が採用された都市型神社

最寄駅の水天宮前駅と直結する形で鎮座。

水天宮前の交差点から当宮を見ると、高さのある境内なのが分かる。

水天宮前の交差点から当宮を見ると、高さのある境内なのが分かる。

一階は駐車場となっていて、コンクリートの土台の上の二階部分に境内が設けられている。

一階は駐車場となっていて、コンクリートの土台の上の二階部分に境内が設けられている。

平成二十八年(2016)に完成したばかりの境内は、境内全体が免震建築物。

平成二十八年(2016)に完成したばかりの境内は、境内全体が免震建築物。

最新の都市型神社として造営された。

最新の都市型神社として造営された。

通りから二階の境内へ入るのは主に2箇所。

水天宮通りに面して西参道。

水天宮通りに面して西参道。

階段を上って左手に境内が広がる。

階段を上って左手に境内が広がる。

南東の路地に面して表参道。

右手に「水天宮」の社号碑。

右手に「水天宮」の社号碑。

コンクリートの建物は六階建てで、中央の階段を上がると境内。

コンクリートの建物は六階建てで、中央の階段を上がると境内。

表参道を進むと途中に一対の像。

ガラス張りの右大臣と左大臣。

ガラス張りの右大臣と左大臣。

この事から六階建ての建物は随神門の役割を果たしているものと思われる。

この事から六階建ての建物は随神門の役割を果たしているものと思われる。

大鳥居・ブリヂストン創立者奉納の青銅狛犬

階段を上ると二階部分に大鳥居。

六階建ての建築物のすぐ奥に建てられているのが分かりにくいが、中々に大きなもの。

六階建ての建築物のすぐ奥に建てられているのが分かりにくいが、中々に大きなもの。

振り返る形だとよく分かる。

振り返る形だとよく分かる。

水天宮通りからも鳥居と旗幟がよく映える。

水天宮通りからも鳥居と旗幟がよく映える。

大鳥居の手前に一対の狛犬。

実に凛々しい体躯の青銅狛犬。

実に凛々しい体躯の青銅狛犬。

美しい造形で参道を守る。

美しい造形で参道を守る。

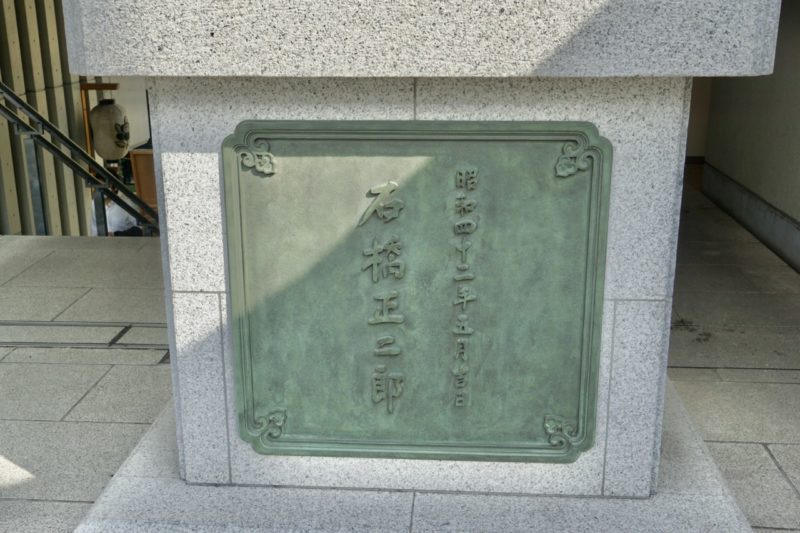

昭和四十二年(1967)に石橋正二郎氏が奉納したもの。

昭和四十二年(1967)に石橋正二郎氏が奉納したもの。

ブリヂストンの創業者、プリンス自動車工業の出資者。

日本のゴム工業や自動車工業の発展に多大な貢献を行った。

また地下足袋の考案者とされる。

孫に内閣総理大臣(第93代)・鳩山由紀夫氏。

大鳥居を潜って左手に手水舎。

龍の吐水口より水が流れ身を清める事ができる。

龍の吐水口より水が流れ身を清める事ができる。

江戸鎮座200年記念事業で建て替えられた社殿

正面に実に立派な社殿。

平成二十八年(2016)に江戸鎮座200年事業で完成したばかりの新しい社殿。

平成二十八年(2016)に江戸鎮座200年事業で完成したばかりの新しい社殿。

旧社殿の約1.5倍の規模となり造営された。

旧社殿の約1.5倍の規模となり造営された。

美しい木造社殿のように思えるが、耐震構造の境内全体と同様に鉄筋コンクリート造の社殿。

美しい木造社殿のように思えるが、耐震構造の境内全体と同様に鉄筋コンクリート造の社殿。

外観を化粧木材で仕上げたものとなっていて、木と鉄筋コンクリートを合わせた仕様。

外観を化粧木材で仕上げたものとなっていて、木と鉄筋コンクリートを合わせた仕様。

境内全体が二階部分にある事もあり、通りから見るとかなりの高さを感じる社殿となっている。

境内全体が二階部分にある事もあり、通りから見るとかなりの高さを感じる社殿となっている。

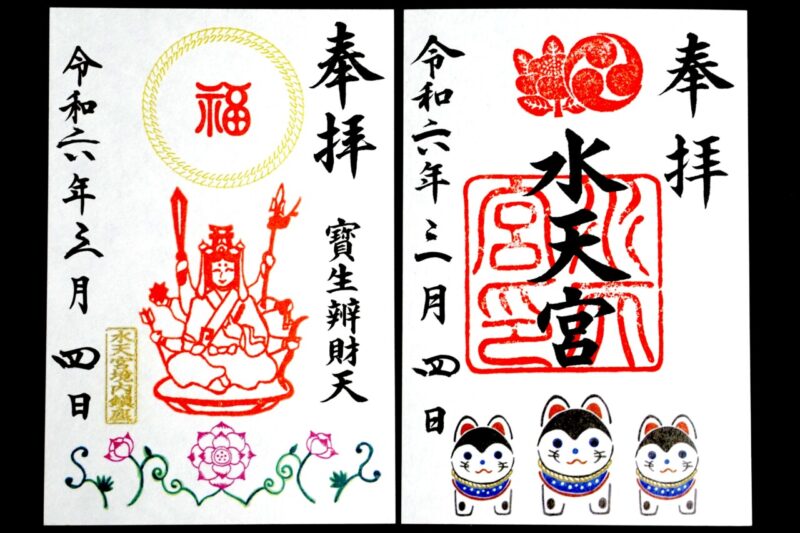

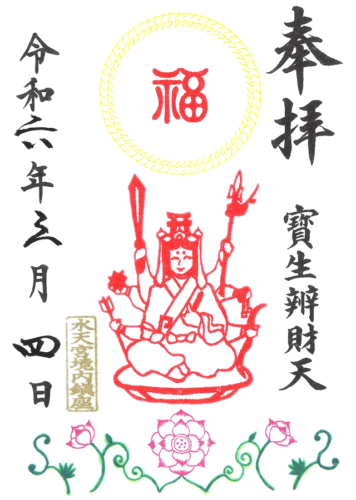

日本橋七福神の弁財天・寳生辨財天は芸事と金運の御利益

参道の左手に境内社の寳生辨財天があり、本社同様に建て替えられた。

「水天宮」と同様に、久留米藩主・有馬家の屋敷に祀られていたもの。

「水天宮」と同様に、久留米藩主・有馬家の屋敷に祀られていたもの。

芸事をはじめ学業・金運の御利益が名高いと現在に至るまで篤く信仰されている。

芸事をはじめ学業・金運の御利益が名高いと現在に至るまで篤く信仰されている。

久留米藩九代藩主・有馬頼徳が、加賀藩十一代藩主・前田斉広と宝生流能楽の技を競った際、弁財天に願をかけ見事に勝利を収めたことから「寳生辨財天」と称され信仰された。

「日本橋七福神」の弁財天を担うのが、この寳生辨財天である。

参道の左手にも境内社。

平成二十九年(2017)に新しく造営された高尾神社・火風神社・秋葉神社の3社。

平成二十九年(2017)に新しく造営された高尾神社・火風神社・秋葉神社の3社。

子宝いぬの像・安産子授けの神・戌の日と御子守帯

当宮は江戸時代の頃より「安産・子授けの神」として信仰を集める。

そのため安産や子授けにまつわる像も置かれている。

宝生辨財天の裏手に、子宝いぬの像。

周囲を取り巻く十二支のうち自分の干支を撫でると安産・子授け・無事成長など様々なご利益があると云われて信仰を集めている。

周囲を取り巻く十二支のうち自分の干支を撫でると安産・子授け・無事成長など様々なご利益があると云われて信仰を集めている。

参道の左手、手水舎近くに安産子育河童。

水を掛けて参拝する形で、両手で抱いている子供の他に左肩と右足にも子供の河童の姿。

水を掛けて参拝する形で、両手で抱いている子供の他に左肩と右足にも子供の河童の姿。

江戸時代に久留米藩有馬家上屋敷内に鎮座していた頃、鈴の緒(お参りする際に鳴らす鈴に下がる紐)に晒木綿が使用されていた。

当宮では月に一度、鈴の緒を交換していたが、「水天宮」の鈴の緒のお下がりを譲り受けた妊婦が、その鈴の緒を腹帯として使ってみると、ことのほか安産だった事から、たちまちその評判が広まり、大勢の人々が安産を願って当宮に参拝するようになったと云う。

当宮ではこの逸話から、現在も安産御守として「御子守帯(みすずおび)」を授与。

「戌の日」を良き日と定めて、早朝に御祈祷した生成きなりの晒を授与している。

また「帯祝い」として妊娠5ヶ月目の「戌の日」を目安に安産を願う風習が全国的に残る。

安産子授けの神として信仰篤い当宮も同様で、戌の日になると安産祈祷を求めて大変混雑する事で知られる。

数多く用意された御朱印

御朱印は授与所(神札所)にて。

内部にはエアコンも効いており、御祈祷者向けのデジタルサイネージが流れる待合室なども用意、更に参集殿としての役割も果たしている。(基本的に内部は撮影禁止)

内部にはエアコンも効いており、御祈祷者向けのデジタルサイネージが流れる待合室なども用意、更に参集殿としての役割も果たしている。(基本的に内部は撮影禁止)

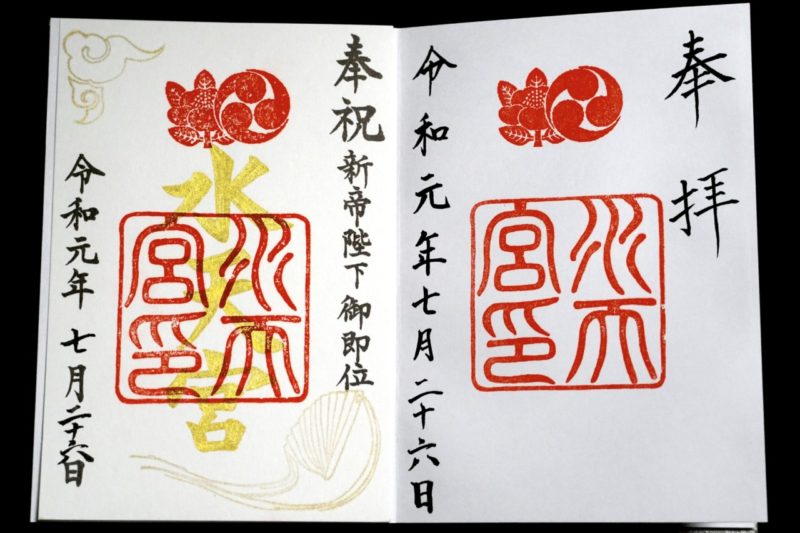

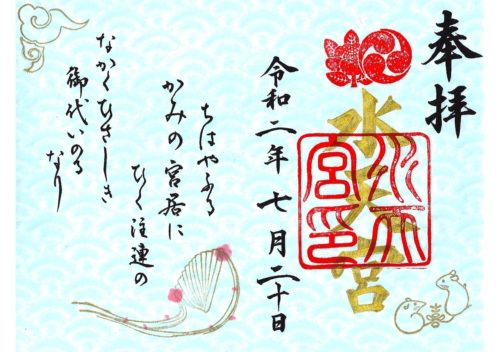

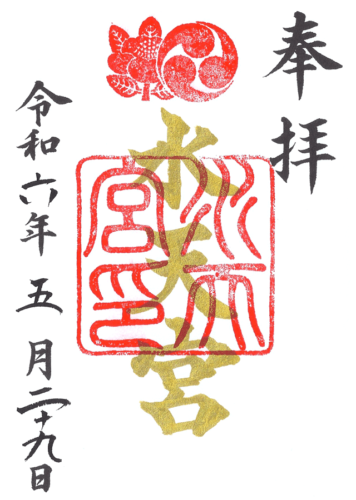

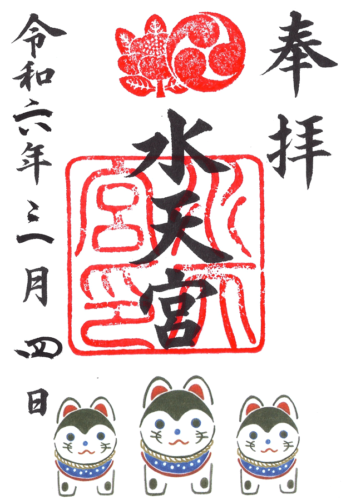

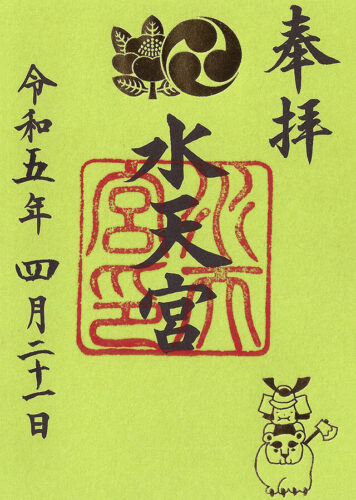

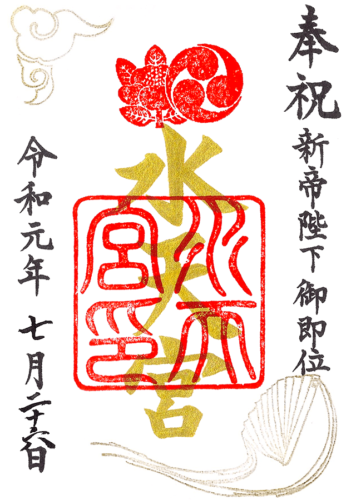

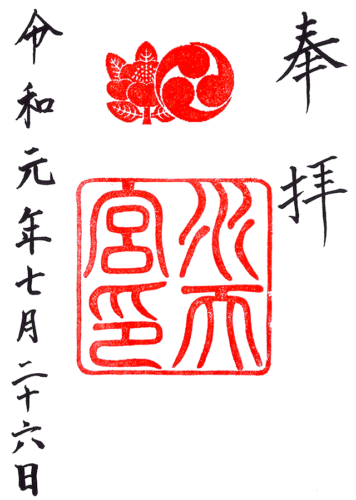

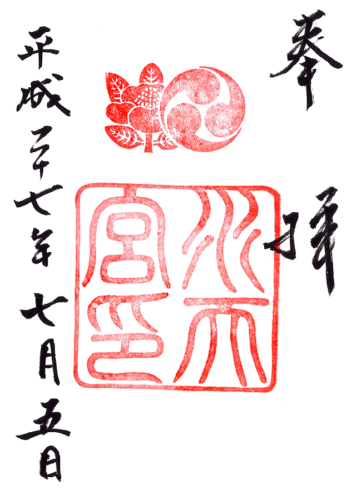

御朱印は「水天宮印」と上に椿と三つ巴の神紋でシンプルなもの。

左は令和を記念した「新帝陛下御即位記念」の御朱印で令和元年限定授与。

左は令和を記念した「新帝陛下御即位記念」の御朱印で令和元年限定授与。

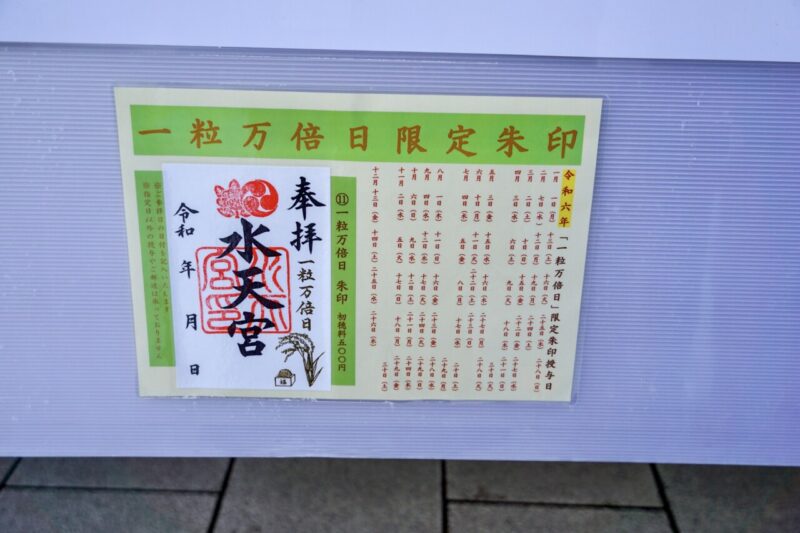

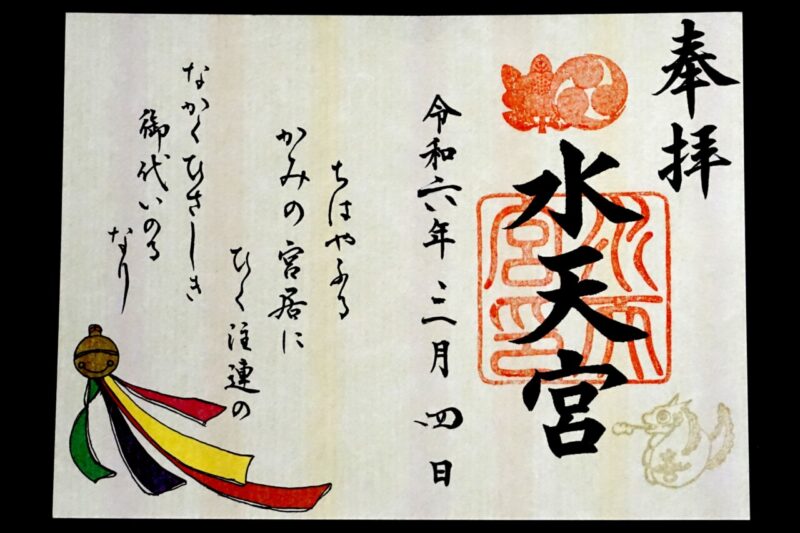

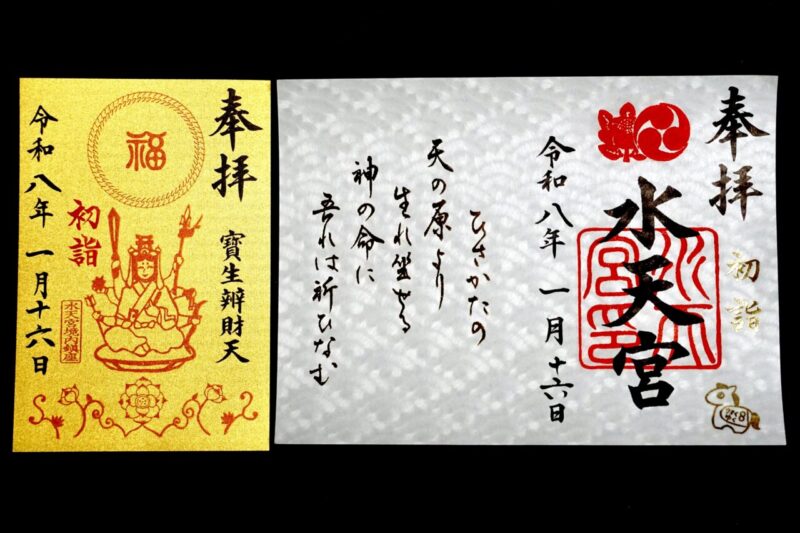

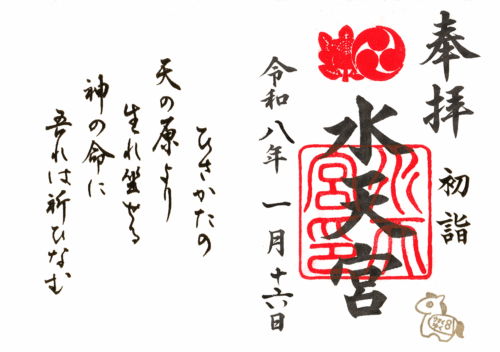

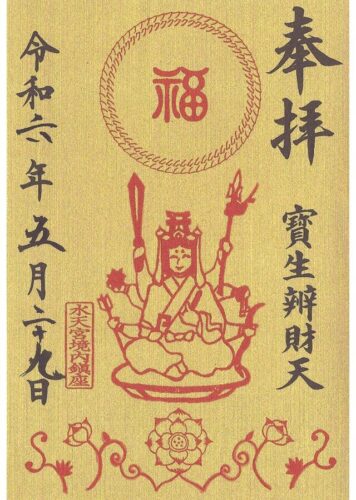

5日・戌の日・巳の日・一粒万倍日などの限定御朱印

定期的に限定御朱印も授与していて2025年時点では基本的に以下の4種類。

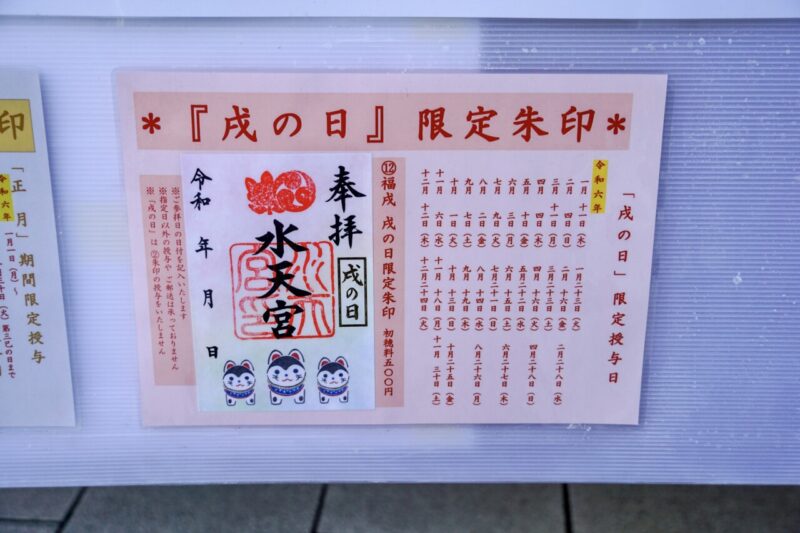

戌の日限定御朱印。

戌の日限定御朱印。

巳の日限定金色御朱印。

巳の日限定金色御朱印。

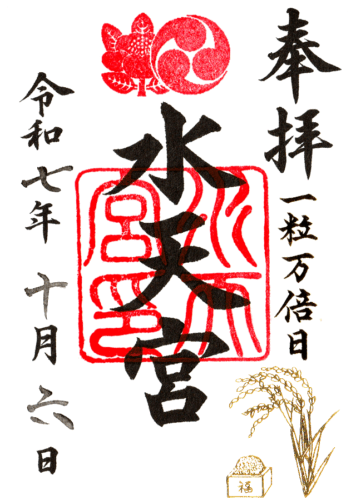

一粒万倍日限定御朱印。

一粒万倍日限定御朱印。

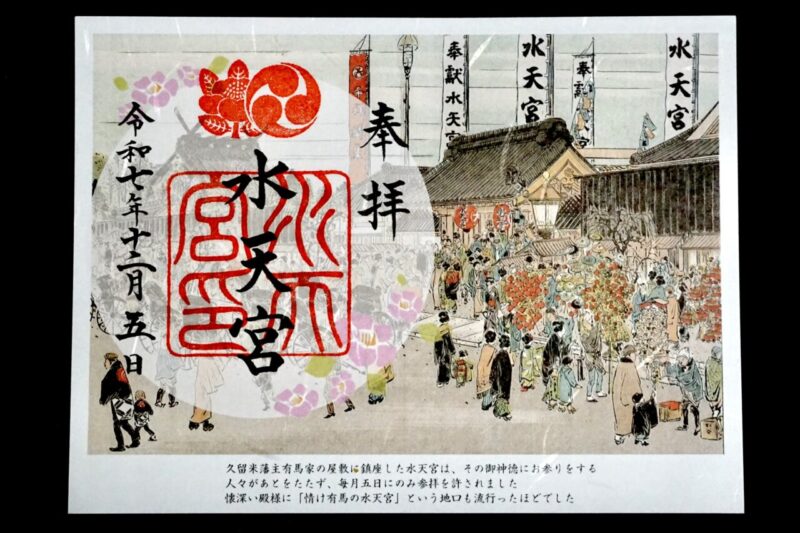

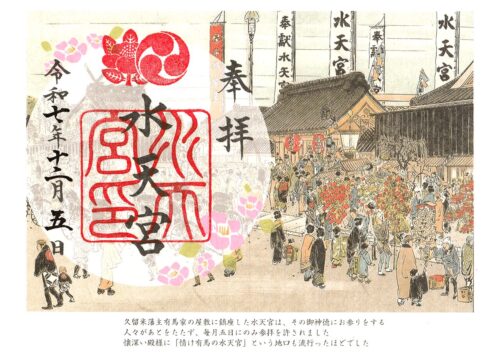

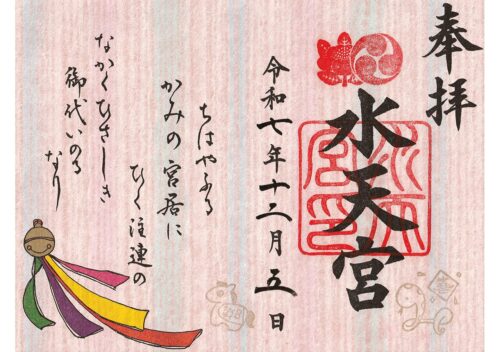

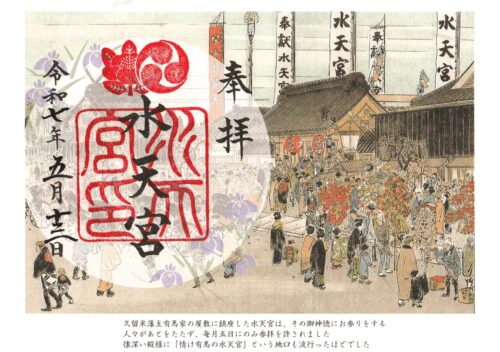

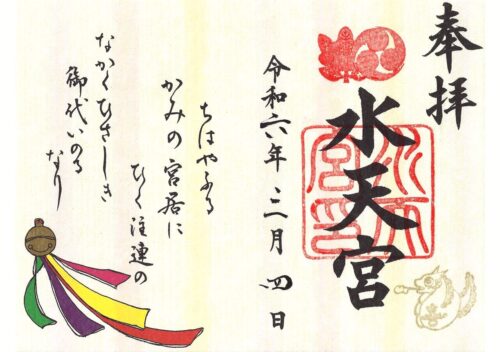

毎月5日限定のご縁日御朱印。

毎月5日限定のご縁日御朱印。

以下は過去に頂いた限定御朱印。

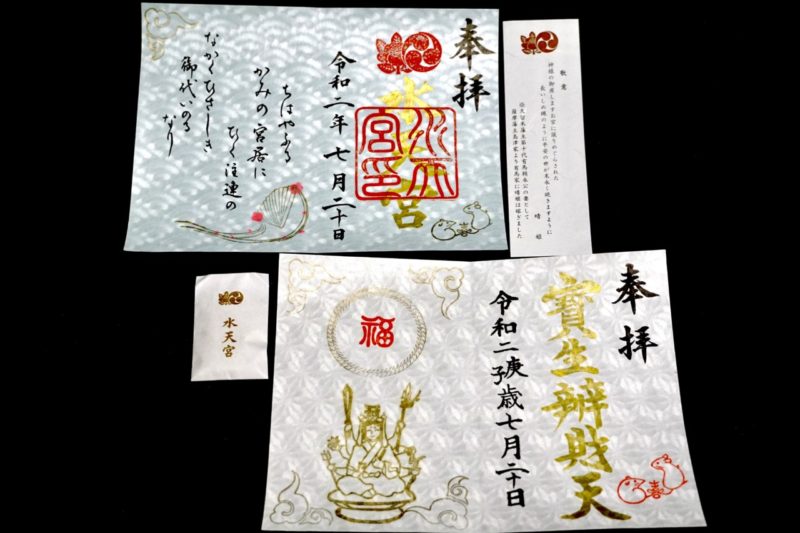

上が令和二年(2020)の「水天宮」「寶生辨財天」の「例祭記念御朱印」。

上が令和二年(2020)の「水天宮」「寶生辨財天」の「例祭記念御朱印」。

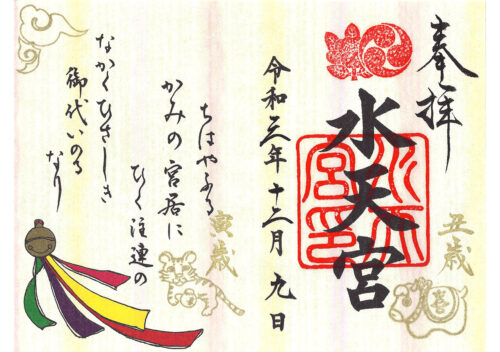

2021年も様々な限定御朱印を授与。

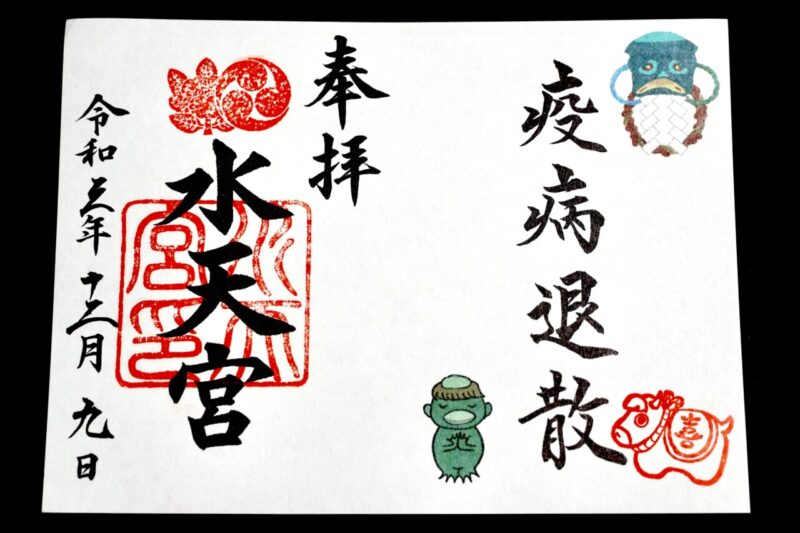

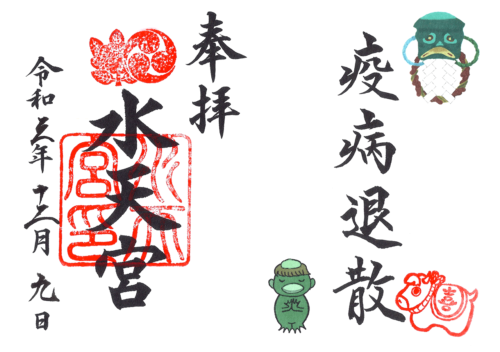

2021年9月30日より授与の疫病退散御朱印。

2021年9月30日より授与の疫病退散御朱印。

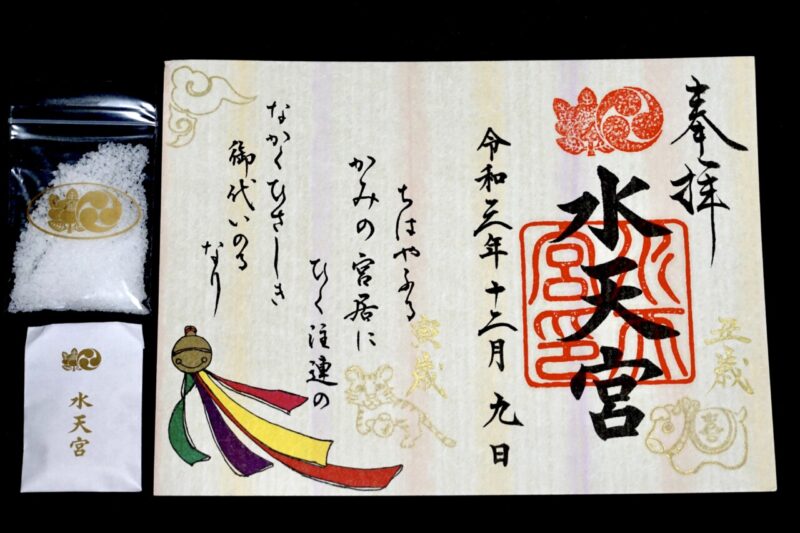

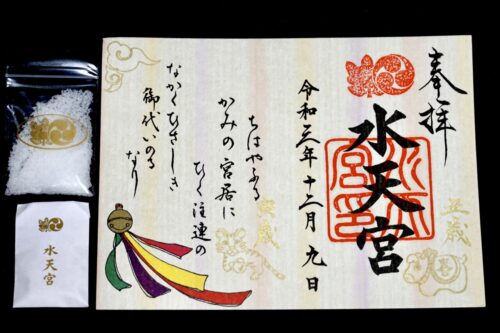

11月23日から年内授与の事始め限定御朱印。(塩・新米も頂いた)

11月23日から年内授与の事始め限定御朱印。(塩・新米も頂いた)

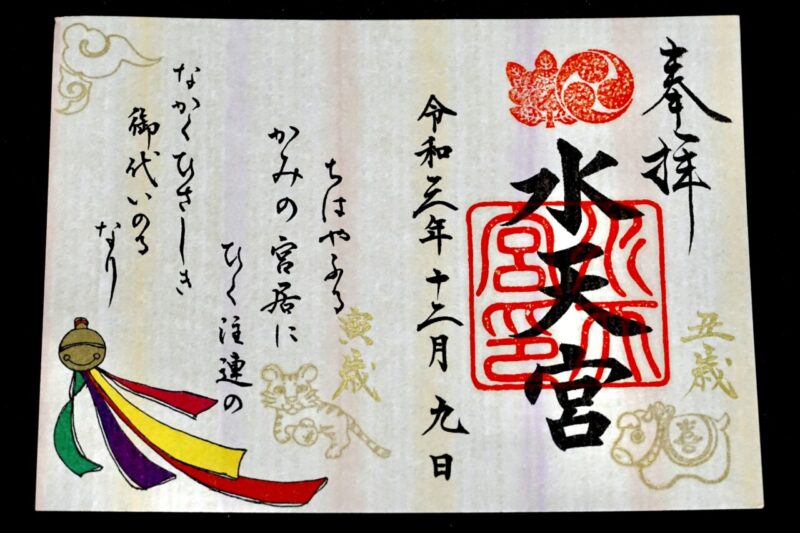

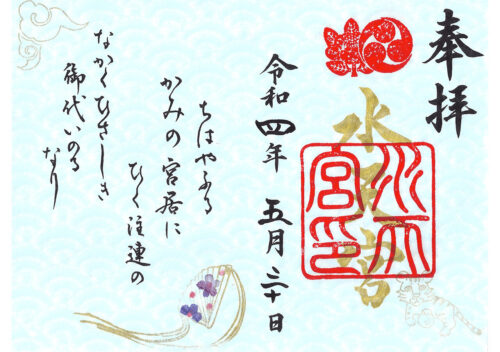

2021年の丑歳と2022年の寅歳が付いたこの時期限定の御朱印。

2021年の丑歳と2022年の寅歳が付いたこの時期限定の御朱印。

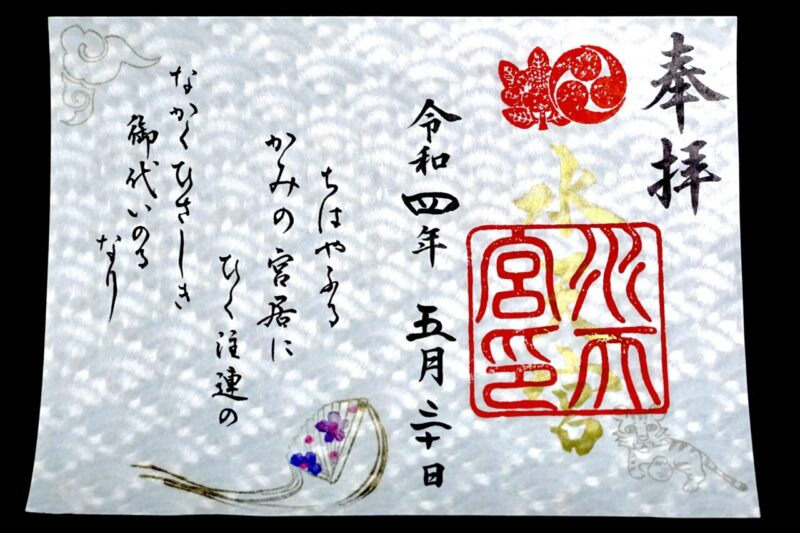

2022年の例大祭御朱印。

5月5日に例大祭が行われた。

5月5日に例大祭が行われた。

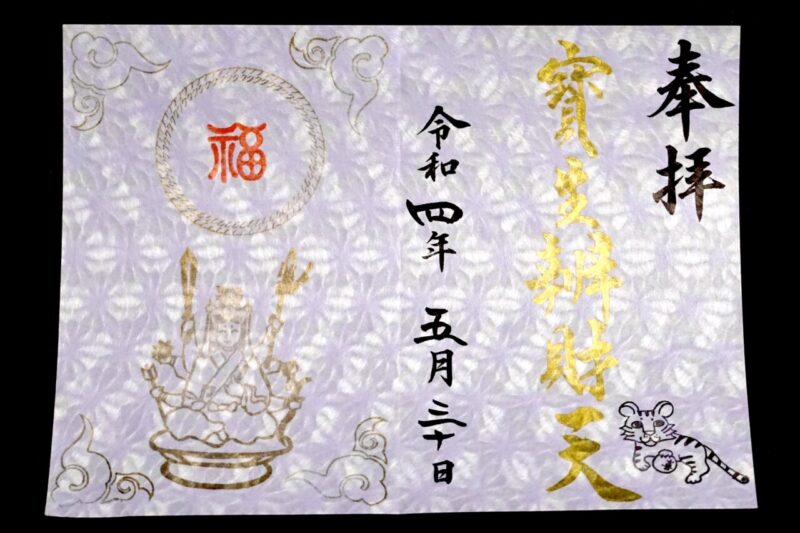

2022年の「寶生辨財天」の例祭記念御朱印。

2022年の「寶生辨財天」の例祭記念御朱印。

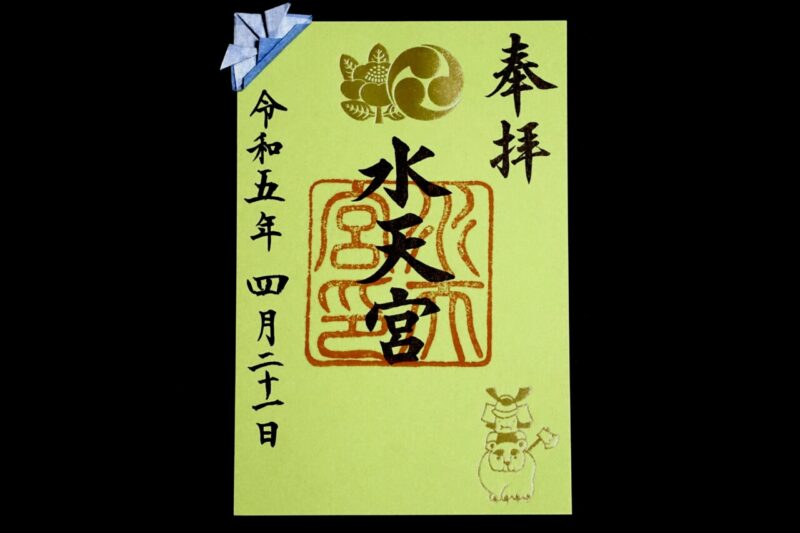

2023年4月に頂いたこどもの日御朱印。

金の箔押し仕様で巫女さんが折ったと云う兜の折り紙付き。

金の箔押し仕様で巫女さんが折ったと云う兜の折り紙付き。

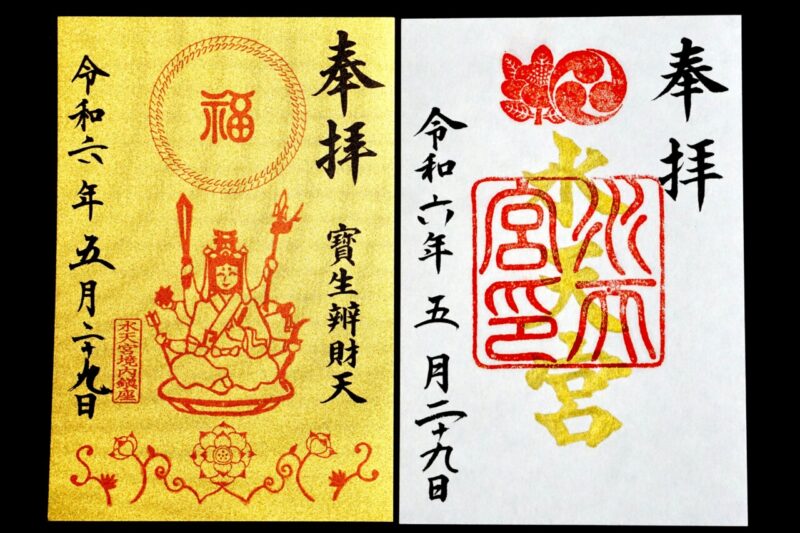

2024年5月の例大祭に合わせて金文字御朱印も。

左は巳の日限定御朱印。

左は巳の日限定御朱印。

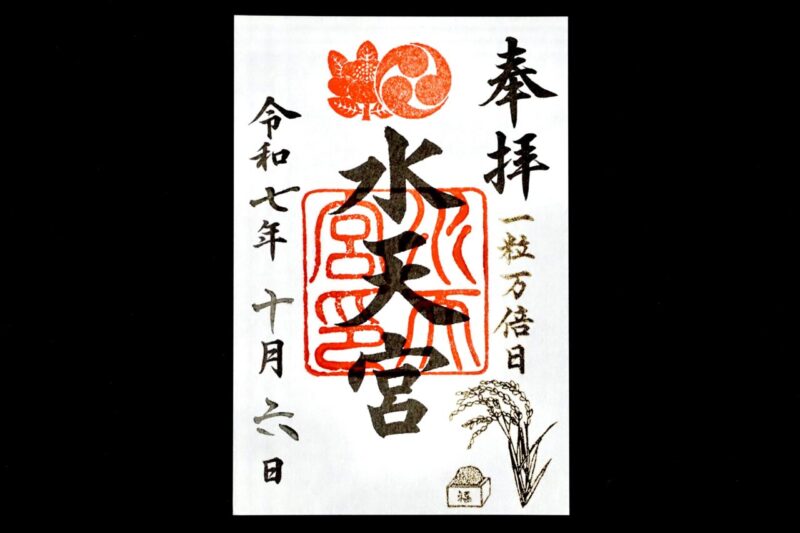

2025年10月の一粒万倍日に頂いた御朱印。

この日は一粒万倍日と天赦日が重なる開運日だった。

この日は一粒万倍日と天赦日が重なる開運日だった。

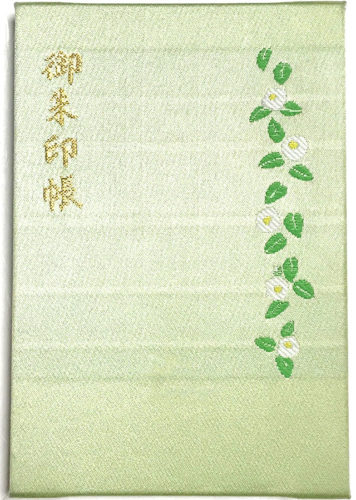

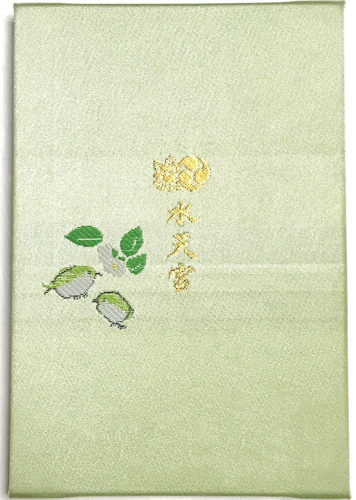

四神・福鈴・椿をデザインした4種類の御朱印帳

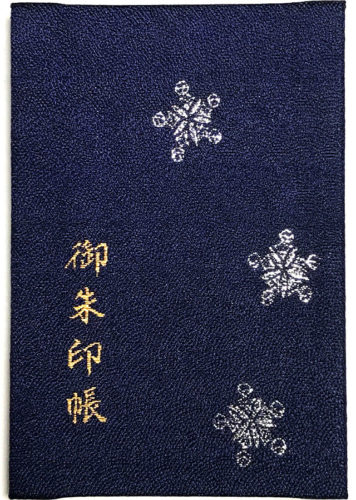

2015年6月下旬よりオリジナル御朱印帳の頒布を開始。

筆者はまだ「仮宮」に鎮座していた2015年に2種類を頂いた。

福鈴がデザインした紺色のもの、水天宮の社紋でもある椿柄の緑色のもの。

福鈴がデザインした紺色のもの、水天宮の社紋でもある椿柄の緑色のもの。

所感

安産子授けの神として江戸時代の頃より信仰を集める当宮。

久留米藩主・有馬家上屋敷内に「全国総本宮水天宮」(福岡県久留米市)の分霊を勧請し創建。

現在も有馬家とは繋がりが深く、宮司の有馬頼央氏は有馬家十七代当主である。

江戸庶民のために毎月5日だけ開放したところ大変な人気を博し崇敬を集めた当宮は、さらに現在地に遷座後の明治の史料にも「右に出るものなし」と記されているように、大変な人気だったようで、こうした人気は現在も戌の日に訪れるとよく分かる。

江戸鎮座200年記念事業として建て替えが行われた社殿を含む境内は、境内全体が免震構造と云う最新の構造になっていて、まさに現在の都市型神社と云えるだろう。

江戸時代の頃からずっと信仰と人気を集め、安産子授けの神の代名詞的にもなっている良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円

授与所にて。

※神社の御朱印を含め限定御朱印や境内社「寳生辨財天」など複数の御朱印あり。

※2015年参拝時は初穂料300円だったが、現在は初穂料500円に変更。

2月17日は「祈年祭限定御朱印」

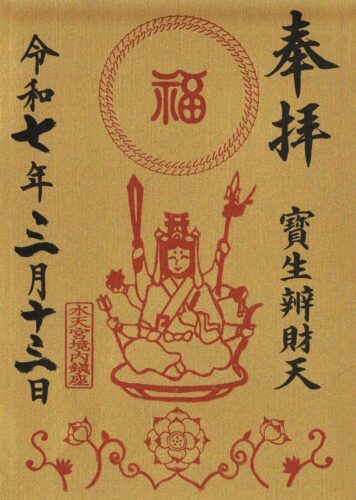

2月12日・24日は「寶生辨財天縁日御朱印」

※毎月巳の日限定。

2月10日-3月3日まで「ひなまつり限定御朱印」

2月8日・13日・20日・25日は「一粒万倍日限定御朱印」

※一粒万倍日限定。

2月5日・17日は「戌の日の印入り御朱印」

※毎月戌の日限定。

2月5日は「水天宮ご縁日御朱印」

※毎月5日限定。

2月3日は「節分祭御朱印」

※最新情報は公式Instagramにて。

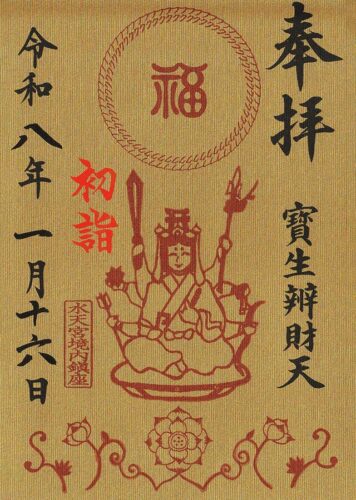

- 2026年初詣

- 水天宮ご縁日

- 2025年事始め限定

- 2025年水天宮例祭記念

- 水天宮五色

- 2022年水天宮例祭記念

- 2022年寳生辨財天例祭記念

- 2021年事始め限定

- 疫病退散

- 2021年水天宮例祭記念

- 2021年寳生辨財天例祭記念

- 寶生辨財天初詣

- 一粒万倍日

- 寶生辨財天縁日(巳の日)

- 寶生辨財天縁日(巳の日)

- 金文字

- 福戌

- 寶生辨財天

- こどもの日

- 新帝陛下御即位

- 通常

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を4種類用意。

方角を司る四神が描かれた木目調、福鈴絵柄の紺色の織(お受けしたもの)、水天宮の社紋でもある椿柄の緑色の織り(お受けしたもの)、水天宮の社紋でもある椿柄の桃色の織りの4種類。

御朱印帳の最終ページにカラフルな花の印が押してある。

- 表面

- 裏面

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

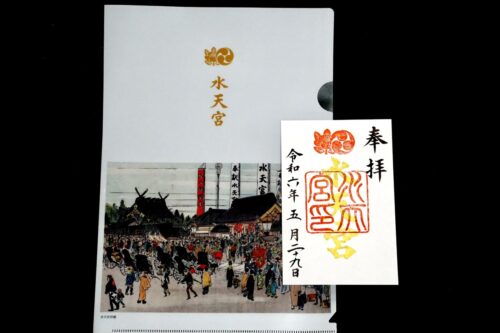

クリアファイル

初穂料:─

授与所にて。

2024年5月に例大祭の金文字御朱印とセットで授与されたクリアファイル。

御饌米

初穂料:─

授与所にて。

2015年に仮宮で御朱印帳を頂いた際や2020年に例祭記念御朱印を頂いた際に御饌米を下さった。

- 塩・御饌米・事始め限定御朱印

- 御饌米

参拝情報

参拝日:2026/01/16(御朱印拝受)

参拝日:2025/12/05(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/06(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/13(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/05/29(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/04(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/21(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/30(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/09(御朱印拝受)

参拝日:2020/07/20(御朱印拝受)

参拝日:2019/07/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/07/05(御朱印拝受/御朱印帳拝受/仮宮)

コメント