目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

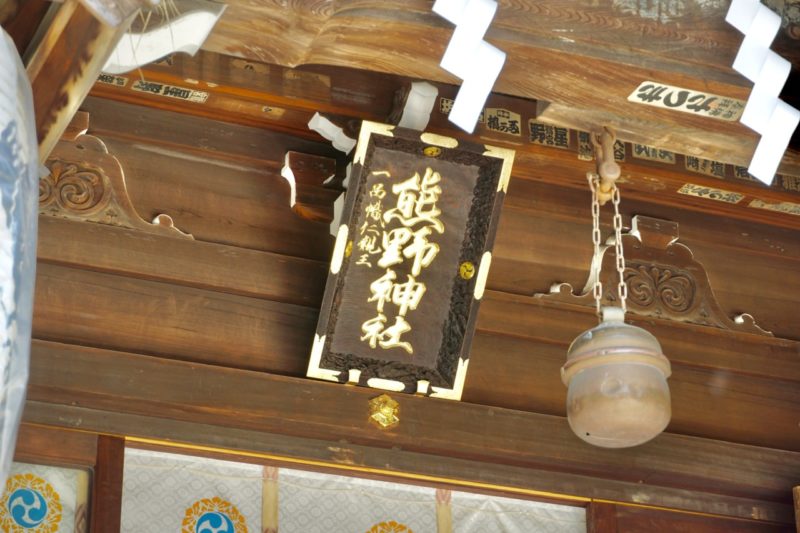

新宿総鎮守の熊野さま

東京都新宿区西新宿に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、「花園神社」と共に新宿の総鎮守。

当社は現在の西新宿一帯の総鎮守となっている。

「十二社」と書いて「じゅうにそう」と読む。

江戸時代は池や滝などがあり江戸近郊の景勝地と知られた。

現在は新宿中央公園に隣接する形で鎮座している。

神社情報

新宿十二社熊野神社(しんじゅくじゅうにそうくまのじんじゃ)

御祭神:櫛御気野大神・伊耶那美大神

社格等:郷社

例大祭:9月第3土・日曜

所在地:東京都新宿区西新宿2-11-2

最寄駅:都庁駅前・西新宿五丁目駅・西新宿駅

公式サイト:https://www.12so-kumanojinja.or.jp/

御由緒

十二社熊野神社は、室町時代の応永年間(1394-1428)に中野長者と呼ばれた鈴木九郎が、故郷である紀州の熊野三山より十二所権現をうつし祠ったものと伝えられます(一説に、この地域の開拓にあたった渡辺興兵衛が、天文・永禄年間(1532-69)の熊野の乱に際し、紀州よりこの地に流れ着き、熊野権現を祠ったともいいます)。

鈴木家は、紀州藤代で熊野三山の祠官をつとめる家柄でしたが、源義経に従ったため、奥州平泉より東国各地を敗走し、九郎の代に中野(現在の中野坂上から西新宿一帯)に住むようになりました。

九郎は、この地域の開拓にあたるとともに、自身の産土神である熊野三山より若一王子宮を祠りました。その後鈴木家は、家運が上昇し、中野長者と呼ばれる資産家になったため、応永十年(1403)熊野三山の十二所権現すべてを祠ったといいます。

江戸時代には、熊野十二所権現社と呼ばれ、幕府による社殿の整備や修復も何回か行われました。

また、享保年間(1716-1735)には八代将軍吉宗が鷹狩を機会に参拝するようになり、滝や池を擁した周辺の風致は江戸西郊の景勝地として賑わい、文人墨客も多数訪れました。

明治維新後は、現在の櫛御気野大神・伊邪奈美大神を祭神とし、熊野神社と改称し現在にいたっています。

氏子町の範囲は、西新宿ならびに新宿駅周辺及び歌舞伎町を含む地域で、新宿の総鎮守となっています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

中野長者と呼ばれた鈴木九郎によって創建

社伝によると、応永年間(1394年-1428年)に創建と伝わる。

後に中野長者と呼ばれた鈴木九郎が、故郷である紀州「熊野三山」より勧請。

室町時代の商人であり僧侶。

代々、紀伊国(現・和歌山県)で「熊野神社」の祭祀を務め、熊野地方で勢力を誇った熊野三党(榎本・宇井・鈴木)とも呼ばれた鈴木氏の末裔とされている。

応永年間(1394年-1428年)に、武蔵国多摩郡中野邑(現・東京都中野区)に移り住んだと伝わりる。

創建当初は「熊野三山」より若一王子を祀ったと云う。

神仏習合の神であり熊野信仰の神。

熊野三山に祀られる神を熊野十二所権現と呼ぶが、三所権現・五所王子・四所明神に分けられ、若一王子は五所王子の第一位とされた。

全国各地にある「王子神社」は、この若一王子を由来とする事が多い。

商売が大成功したため熊野十二所権現を勧請

創建当時は、若一王子のみを祀っていた当社。

その後、家運が上昇した鈴木九郎は「中野長者」と呼ばれるまでに商売が大成功。

応永十年(1403)、「熊野三山」から若一王子だけでなく、熊野十二所権現を全てを勧請。

熊野権現とも呼ばれ、熊野三山に祀られる神の総称。

主祭神のみを指して熊野三所権現、熊野三所権現以外の神々も含めて熊野十二所権現と呼び、区分としては三所権現・五所王子・四所明神に分けられる。

商売が大成功した事で、熊野三山の全ての神を祀り発展する事となる。

そのため当社は「熊野十二所権現社」と呼ばれ崇敬を集めた。

十二社(じゅうにそう)と呼ばれる由来

「熊野十二所権現社」と呼ばれた当社に因み、当社付近一帯は「十二所」と呼ばれた。

いつしかこれが転訛し「十二社(じゅうにそう)」と呼ばれる事となる。

現在の社号もこれに因む。

現在の社号もこれに因む。

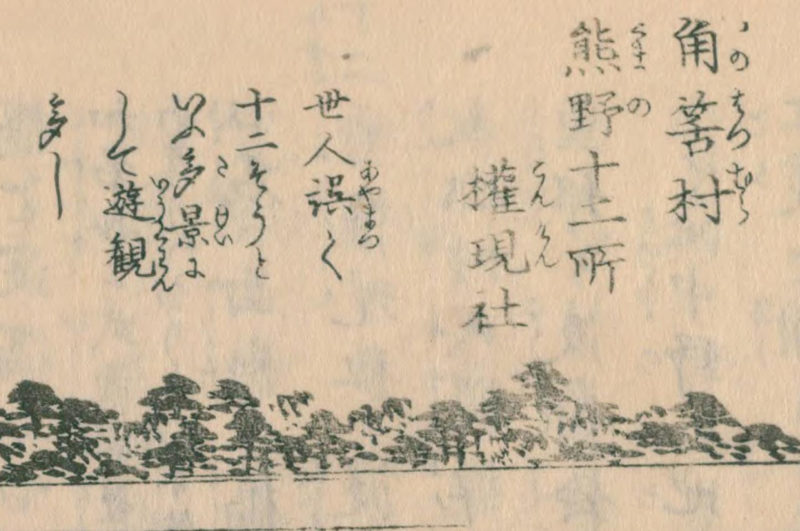

『江戸名所図会』には、「世人誤て十二そうといふ多景にして遊観多し」と記してあり、江戸後期には既に「じゅうにそう」と呼ばれていた事が分かる。

これは世の人々が誤って云い出した事といった意味合いで、本来は「十二所(じゅうにしょ)」であるものの、いつしか「十二社(じゅうにそう)」と呼ばれるようになっていった証拠と云える。

この地名は公式な地名からは消えてしまったものの、現在でも十二社通りなどに残っている。

角筈村(つのはずむら)の鎮守

当社を創建した鈴木九郎によって開墾され発展の基礎が作られ、その後、さらに開拓された当地は角筈と呼ばれ、当社は角筈一帯の鎮守として崇敬を集めた。

当社創建以降に角筈周辺を開拓した渡辺与兵衛と云う人物に由来する。

与兵衛の髪の束ね方が異様で、角にも矢筈にも見えた事から、人々が与兵衛を矢筈と呼び、これが転じて角筈となったと伝わる。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡。

同年、関東移封で徳川家康の江戸入り後は、徳川家の領地となる。

江戸時代に入ると角筈村として成立し、以後は幕府直轄領(天領)となった。

十二社池・江戸切絵図から見る当社

慶長十一年(1606)、伊丹播磨守(伊丹康勝)が用水溜として大小の池を開発。

江戸時代初期に甲斐国(現・山梨県)に存在した徳美藩の初代藩主。

伊丹家は、古くは武田氏の家臣であったが、織田信長によって武田氏が滅亡すると、徳川家康の家臣となり、幼少期から家康に仕え、第三代将軍・徳川家光にも重宝され、大名に列するほど異例の昇進を受ける。(その後失脚)

江戸では勘定奉行の勘定頭として活躍、天領の管理も任されていた。

当地は天領であったため、伊丹康勝により用水溜が開発されたのであろう。

これが当社に因み「十二社池」と呼ばれるようになり、当社は景勝地として知られるようになっていく。

角筈村の用水池として利用された十二社池。

この池には古くから、娘が入水し大蛇になったという伝説が残っていた。

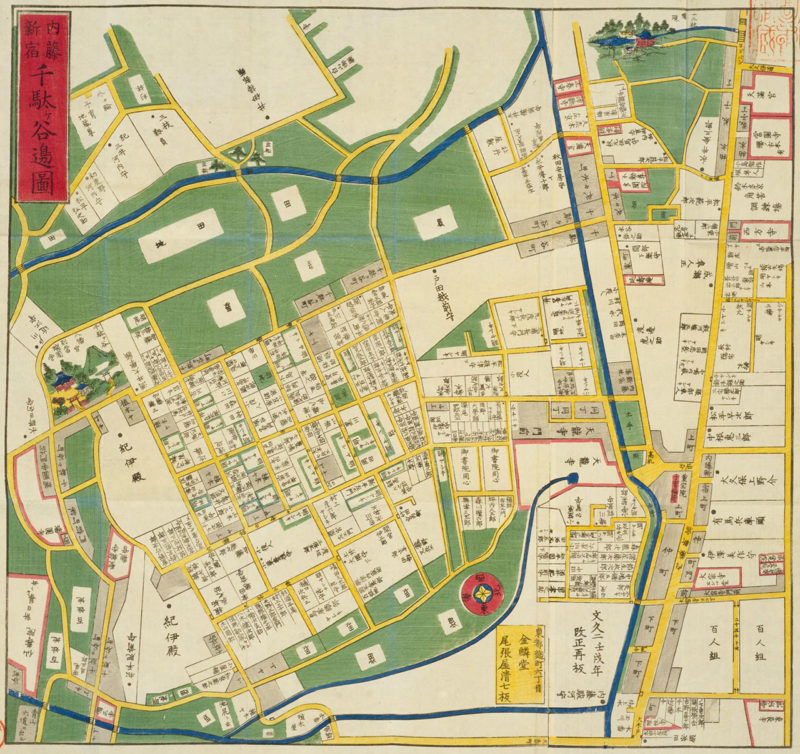

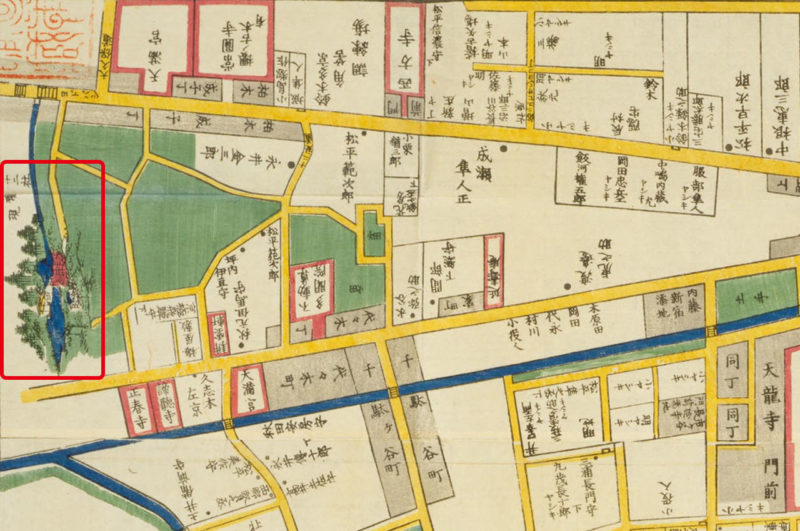

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の新宿・千駄ヶ谷・代々木周辺の切絵図。

右が北の地図で、当社は右上に描かれている。

赤で囲ったのが当社で「十二社権現」の文字が見える。

社地は現在隣接する新宿中央公園を含めた一帯で広大。

社殿なども描かれているように、当地を代表する大社であった。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(角筈村)

熊野社

十二所権現を勧請せるを持って此邊の地名を十二所と呼ふ。本地正観音なり。別当は多摩郡本郷村成願寺なり。縁起に云、応永の頃鈴木九郎某と云もの紀州藤白より中野の郷に来住す。鈴木三郎重家の子孫にて、珠に若一王子の祠官たる余胤なり。依て仮の小社を創建して、先若一王子のみ勧請しけるが、同き十年宮社を再造して十二所の神悉く備れり。夫より日夜崇信おこたらさりし験やありけん、終に家富み倉庫軒を並へて栄名あり、よりて郷民挙て中野長者と称す。其後遥の星霜歴て、僅に里長某か進退せる社なりしを、日頃崇敬の余り菩提寺成願寺と議し、且村民共に願上て享保年中成願寺奉祠の宮となせしより、更に修造を加へて旧観に復すと云。

供所。社に向て左にあり。丘の下より造りし棲にて、棲上平地に接し、且前に仮山水を設けていと風雅なる営作なり。供所とは称すれと、其実は成願寺隠棲の庵なり。春秋の頃は遊賞の人尋来もの多し。

末社稲荷。

角筈村の「熊野社」とあるのが当社。

十二所と呼ばれる所以や、中野長者と呼ばれた鈴木九郎の話も記されている。

別当寺は同じく九郎が開山した「成願寺」が担っていた。

現在の中野区本町2丁目にある寺院。

当社を創建した中野長者こと鈴木九郎が出家して、当社の敷地内に創建。

これは九郎の一人娘が若くして死去したため、出家した事による。

江戸時代初期に長者屋敷跡(中野区本町)へ移転し、徳川将軍家から朱印地も賜った。

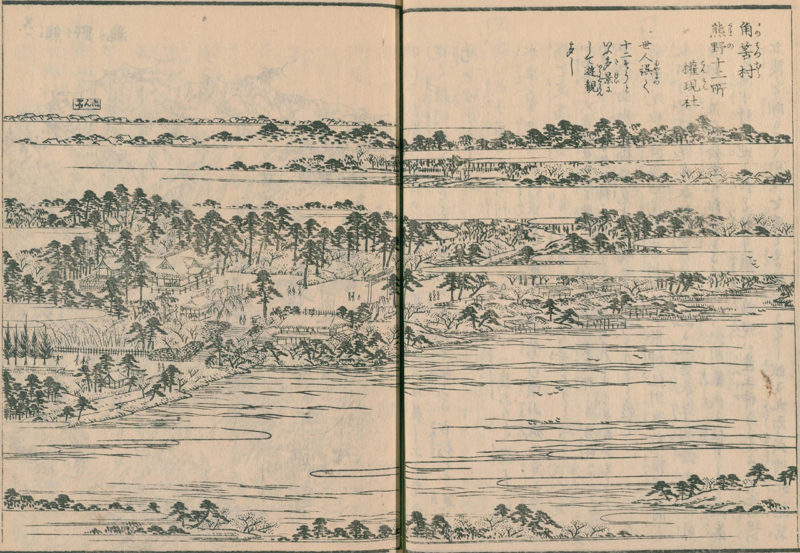

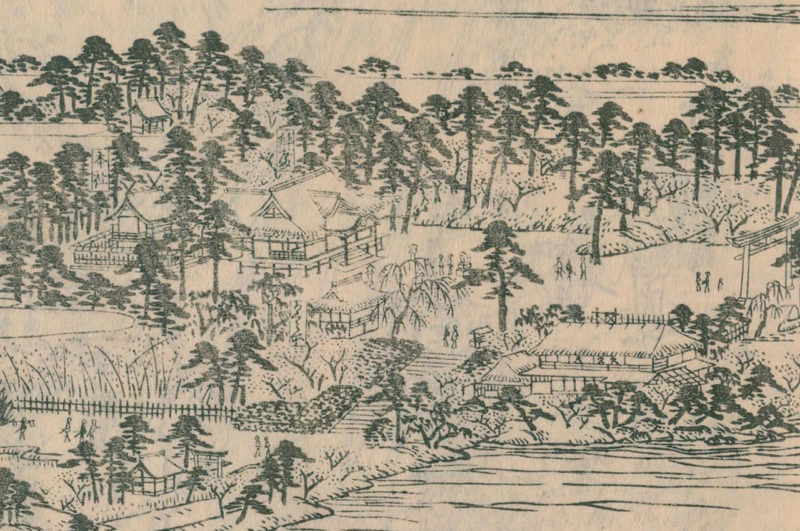

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「角筈村熊野十二所権現社」として描かれているのが当社。

社前に広がっている大きな池など大変雅な神社であった事が伝わる。

神社境内には大きな滝があり、また隣接して十二社池と呼ばれていた大小2つの池があり、江戸近郊の景勝地として知られていた。

当社の社殿周辺を拡大したのが上図。

茅葺屋根の立派な社殿があり、境内の様子などは現在の構図に似ている。

但し、十二社池を含めた広大な一帯が当社の社地であり、現在の新宿中央公園は全て当社の社地であったと云える。

人工で造られた名瀑・落語の舞台にもなった熊野滝

『江戸名所図会』には当社近くの「熊野滝」も描いている。

こちらは当社の東側にあった「熊野滝」と呼ばれた滝。

玉川上水と神田上水を貫く助水堀を普請した際、社殿の北東に位置する崖のところに作られた人工の滝であり、境内のどこからでも、その轟が聞こえたという名瀑であったと記されている。

幕末から明治にかけて活躍した噺家(落語家)・初代三遊亭圓朝が創作した怪談『怪談乳房榎』にもこの滝が登場する。

邪魔になった赤子をこの滝に捨てようとするが、その赤子の父親である亡霊が現れて未遂に終わるといった話があり、明治の頃にも名瀑として知られた滝であった事が分かる。

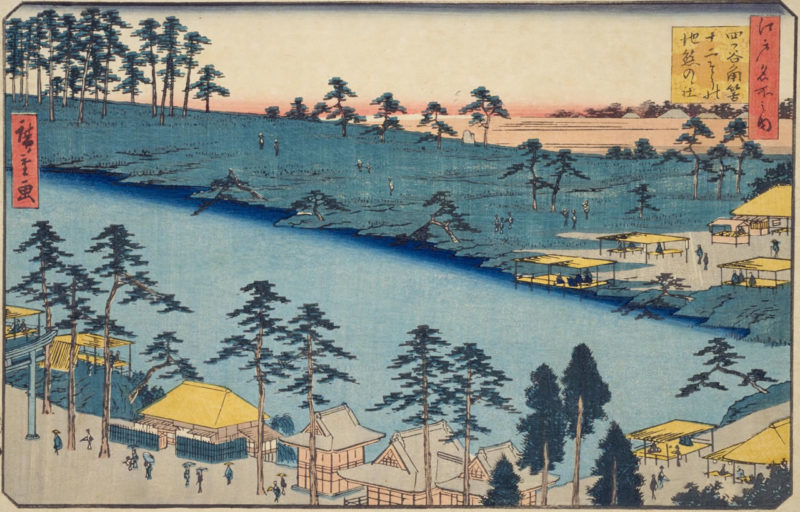

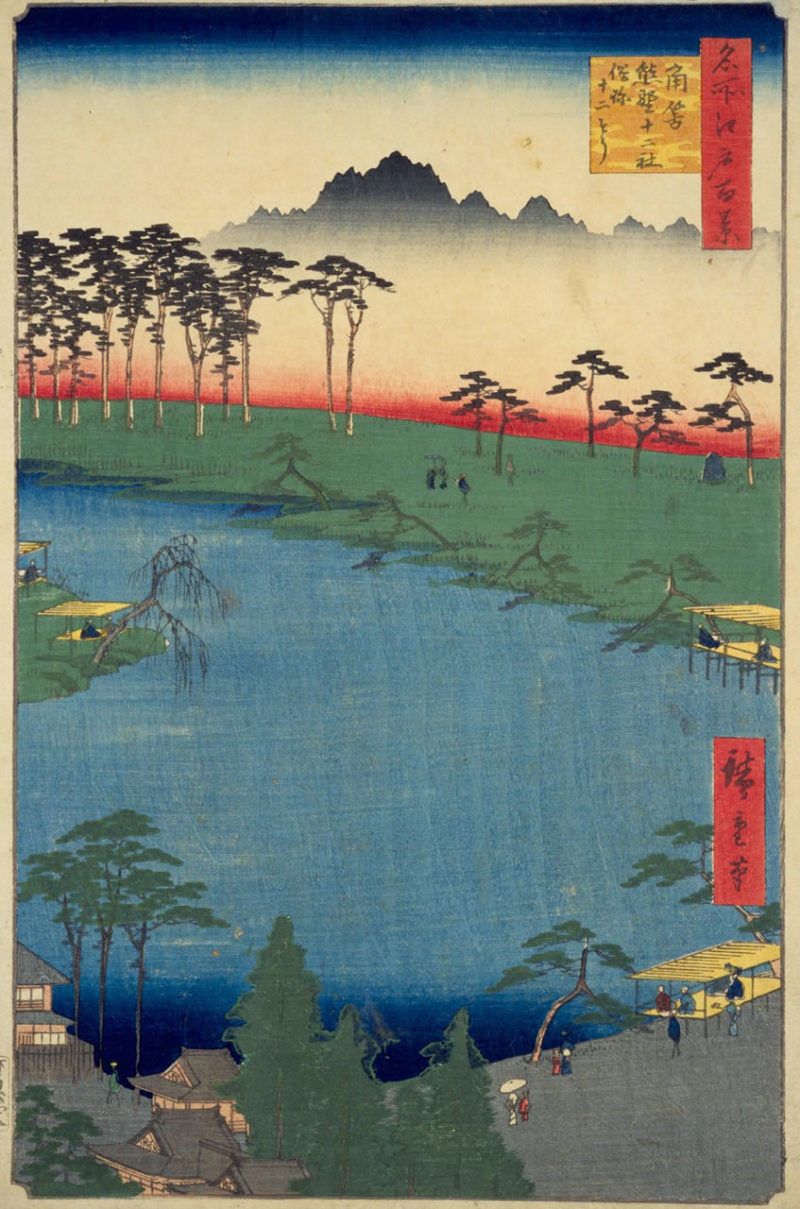

景勝地として浮世絵に描かれた当社

このように江戸時代には、江戸郊外の景勝地として賑わう事になる。

こうした名所の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

十二社池の様子が描かれており、茶店などが多く並んでいるのが分かる。

左下には当社の鳥居があり、こうした名勝の地の神社として人気を博した。

景勝地に遊覧に訪れる人々が大変多かったのが分かる。

左下に描かれているのが当社の社殿などであろう。

賑わう十二社池を描いており、池で泳ぐ人たちの姿も見える。

左上にあるのが当社で幕末から明治にかけて、大変な賑わいを見せた事が分かる。

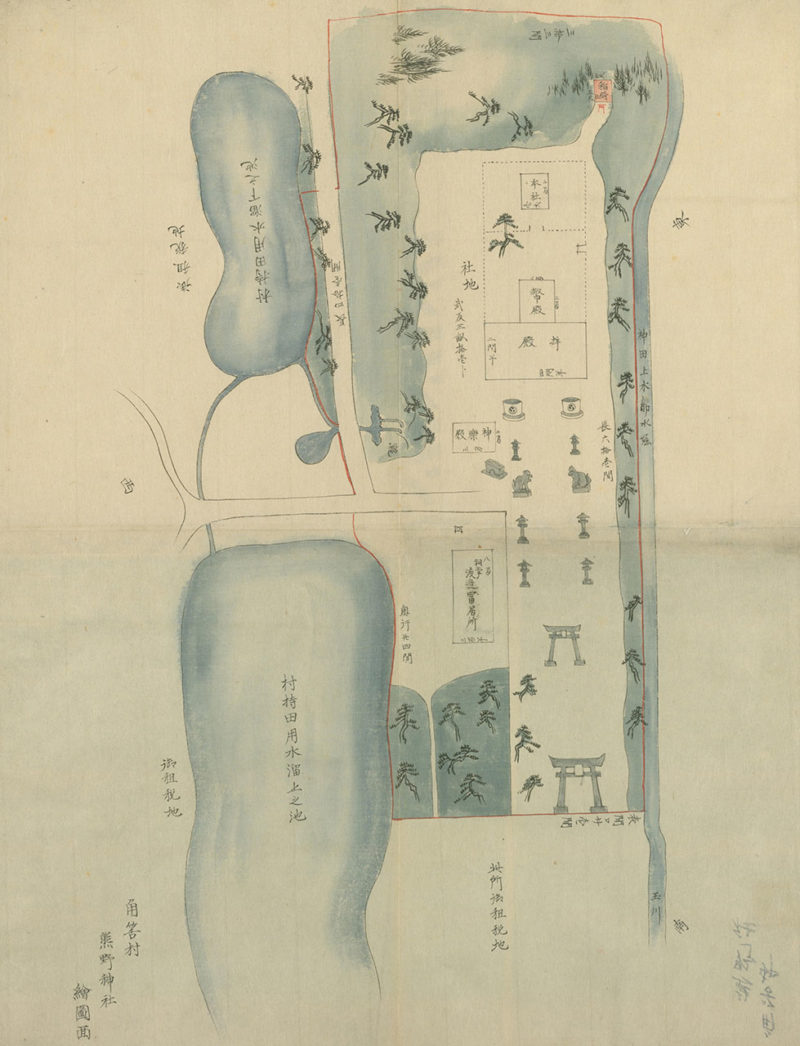

明治以降の歩み・戦後にかけ十二社池が埋め立てられる

明治になり神仏分離。

「熊野十二所権現社」から「熊野神社」へ改称。

「熊野十二所権現社」から「熊野神社」へ改称。

当時の当社絵図面の写しが残っている。

明治初年の当社の絵図面で、当社の境内の様子や十二社池などが記されている。

十二社池は村持の用水溜池と記してあり、実質は当社の社地と云うよりも角筈村で管理していたと見られる。

明治五年(1872)、郷社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制の施行に伴い、角筈村・柏木村・内藤新宿添地町飛地が合併し、淀橋町が成立。

明治三十一年(1898)、淀橋浄水場が建設。

この事で景勝地であった当地の様相が少しずつ減っていく事になる。

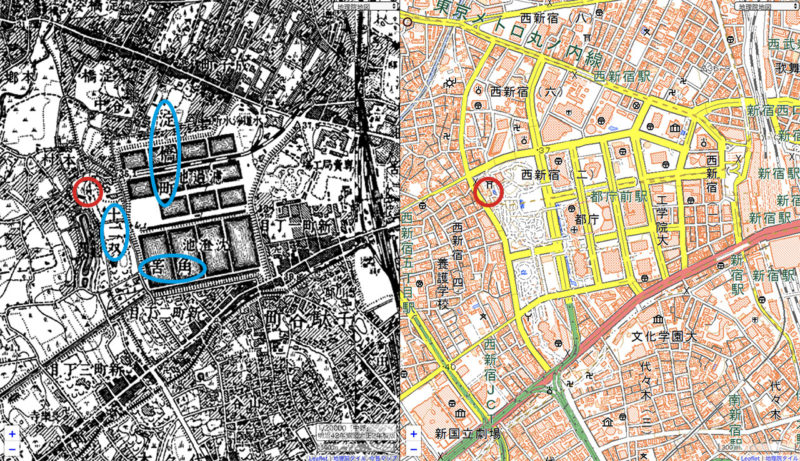

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

淀橋町と云う地名、現在は消失している角筈という地名も見る事ができる。

当社の東側一帯にあるのが、淀橋浄水場。

現在の新宿中央公園一帯にあたる。

昭和七年(1932)、淀橋町・大久保町・戸塚町・落合町が東京市に編入、4町の区域をもって淀橋区が発足。

昭和九年(1934)、「明治神宮」が改築された際に、古材を譲り受けて拝殿を造営。

これが現存。

これが現存。

昭和二十二年(1947)、淀橋区が、四谷区・牛込区と合併して新宿区となり、昭和五十三年(1978)をもって町名の角筈は廃止。

現在は旧地名である角筈の名は残っていない。

昭和四十三年(1968)、十二社池が全て埋め立て。

江戸時代より続いた景色が消える事となった。

同年、都立公園として現在の新宿中央公園が開園。

現在は、日本を代表する高層ビル街と変貌した新宿の鎮守として崇敬を集めている。

当社の氏子地域は、西新宿ならびに新宿駅周辺及び歌舞伎町を含む地域で、新宿の総鎮守(「花園神社」と共に)となっている。

境内案内

新宿中央公園に隣接・都庁が見える境内

当社は新宿中央公園に隣接する形で鎮座。

西新宿の十二社通り沿いが表参道。

左手に「熊野神社」の社号碑で、坂を上ると左手に鳥居。

左手に「熊野神社」の社号碑で、坂を上ると左手に鳥居。

平成六年(1994)に建て替えられた鳥居。

平成六年(1994)に建て替えられた鳥居。

なお、左手に曲がらす直進すると新宿中央公園内に出る。

なお、左手に曲がらす直進すると新宿中央公園内に出る。

その他、十二社通り沿いに階段があり、そちらにも鳥居。

手水舎のすぐ横に出る形になっている。

手水舎のすぐ横に出る形になっている。

更に新宿中央公園側にも裏参道。

小さな神門が用意されている。

小さな神門が用意されている。

社号碑には戦後のGHQ対策で塗り潰された跡があるが郷社の文字。

社号碑には戦後のGHQ対策で塗り潰された跡があるが郷社の文字。

裏参道側の新宿中央公園内から都庁を見る事もできる。

新宿総鎮守である当社ならではの光景。

新宿総鎮守である当社ならではの光景。

境内からも見える都庁。

境内からも見える都庁。

表参道の鳥居を潜ると真っ直ぐ参道。

拝殿前の左手に手水舎。

拝殿前の左手に手水舎。

綺麗に水が張られ清める事ができる。

綺麗に水が張られ清める事ができる。

高層ビル群との対比が映える立派な社殿

社殿は重厚感のある造り。

昭和九年(1934)に「明治神宮」が改築された際に、古材を譲り受けて造営された拝殿。

昭和九年(1934)に「明治神宮」が改築された際に、古材を譲り受けて造営された拝殿。

戦火を免れ良い状態で維持。

戦火を免れ良い状態で維持。

新宿総鎮守らしい立派な社殿。

新宿総鎮守らしい立派な社殿。

派手さはないものの渋みのあるよい出来。

派手さはないものの渋みのあるよい出来。

本殿も同様に綺麗に維持されている。

本殿も同様に綺麗に維持されている。

当社ならではの光景として、新宿の高層ビル群との対比を楽しめるところ。

静かな境内と社殿が維持できているのは、地域からの崇敬の賜物であろう。

静かな境内と社殿が維持できているのは、地域からの崇敬の賜物であろう。

江戸時代の狛犬・大田南畝の水鉢

拝殿前には一対の狛犬。

文化元年(1804)に奉納された狛犬。

文化元年(1804)に奉納された狛犬。

表情がキリッとしているが特徴的。

表情がキリッとしているが特徴的。

更に境内社の大鳥神社の前にも一対の狛犬。

享保十二年(1727)に角筈村上野百姓店児講中により寄進と大変古いもの。

享保十二年(1727)に角筈村上野百姓店児講中により寄進と大変古いもの。

特徴的なのは腹の下(足の間)。

特徴的なのは腹の下(足の間)。

腹の下がくりぬきになっておらず、珍しい狛犬となっている。

腹の下がくりぬきになっておらず、珍しい狛犬となっている。

拝殿横には古い水鉢。

文政三年(1820)に奉納されたもので、江戸後期の文人であり狂歌師・大田南畝(蜀山人)の書による銘文が刻まれている。

文政三年(1820)に奉納されたもので、江戸後期の文人であり狂歌師・大田南畝(蜀山人)の書による銘文が刻まれている。

新宿区指定有形文化財となっている。

新宿区指定有形文化財となっている。

江戸後期を代表する文人・狂歌師。

別号で蜀山人(しょくさんじん)としても知られる。

支配勘定に上り詰めた幕臣であり、文筆方面では多くの随筆を残した他、特に狂歌では唐衣橘洲・朱楽菅江と共に狂歌三大家に数えられるほどであった。

境内社の大鳥神社・稲荷神社・弁天社など

社殿の右手には境内社。

社殿のすぐ右手にあるのが大鳥神社。

社殿のすぐ右手にあるのが大鳥神社。

11月の酉の日には「大酉祭(酉の市)」が開催される。(詳しくは後述)

11月の酉の日には「大酉祭(酉の市)」が開催される。(詳しくは後述)

上述した享保十二年(1727)奉納の狛犬も大鳥神社の前に置かれている。

上述した享保十二年(1727)奉納の狛犬も大鳥神社の前に置かれている。

その隣に胡桃下稲荷神社。

『新編武蔵風土記稿』に末社稲荷と書かれていたり、『江戸名所図会』にも社殿の右手後方に描かれているように、古くから当社の末社として祀られていた。

『新編武蔵風土記稿』に末社稲荷と書かれていたり、『江戸名所図会』にも社殿の右手後方に描かれているように、古くから当社の末社として祀られていた。

その向かいに小さな神池と弁天社。

今は十二社池と呼ばれた池はないものの、こうして境内に池と弁天様があるのが喜ばしい。

今は十二社池と呼ばれた池はないものの、こうして境内に池と弁天様があるのが喜ばしい。

小さいながらも綺麗に整備されている。

小さいながらも綺麗に整備されている。

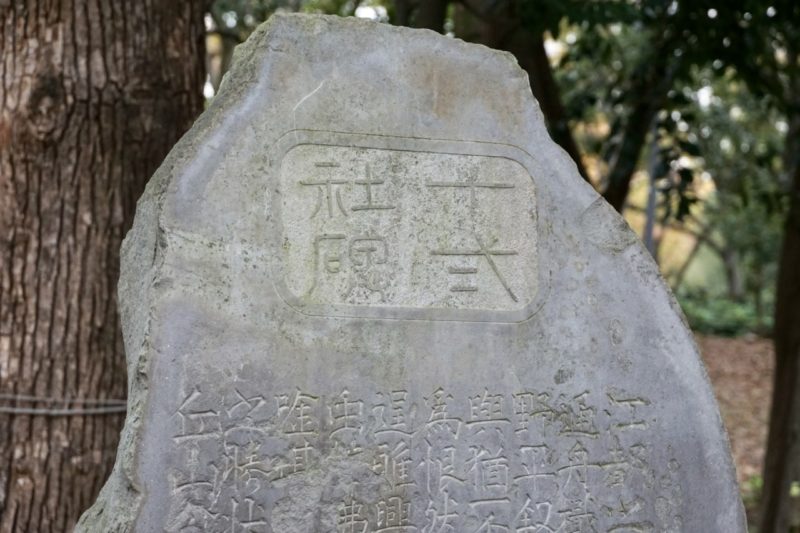

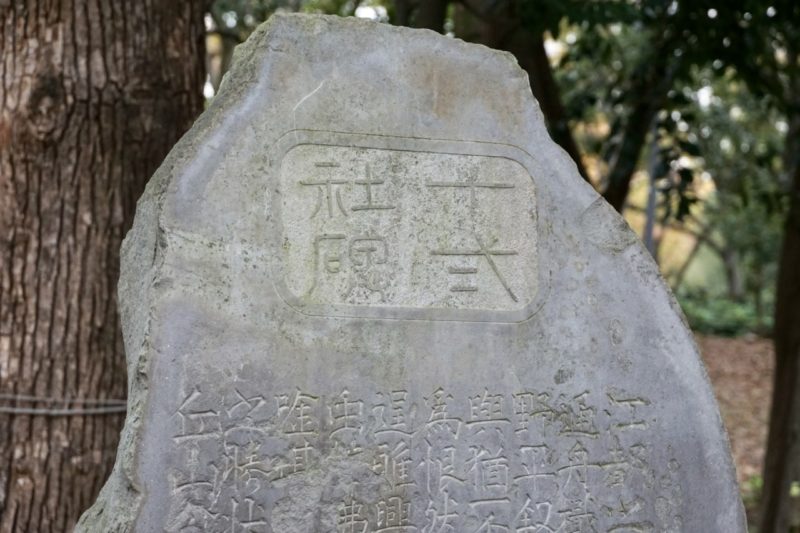

表参道鳥居の右手には多くの石碑。

中でも十二社の碑と呼ばれる碑は新宿区指定史跡。

中でも十二社の碑と呼ばれる碑は新宿区指定史跡。

嘉永四年(1851)に建てられたもので、十二社の池が、池や滝を擁した江戸西郊の景勝地であることを記した記念碑。

嘉永四年(1851)に建てられたもので、十二社の池が、池や滝を擁した江戸西郊の景勝地であることを記した記念碑。

境内には多くの桜・桜の境内

境内には多くのソメイヨシノがあり桜の季節になると桜色の境内を楽しめる。

鳥居側の桜。

鳥居側の桜。

手水舎側の桜。

手水舎側の桜。

境内社側の桜。

境内社側の桜。

隣接する新宿中央公園は桜の名所なので合わせて楽しむのも良いだろう。

隣接する新宿中央公園は桜の名所なので合わせて楽しむのも良いだろう。

9月には例大祭・11月酉の日には大酉祭(酉の市)

当社の例大祭は毎年9月第3土・日曜に開催。

境内には出店も並び、西新宿に神輿渡御が行われ大変賑わう。

境内には出店も並び、西新宿に神輿渡御が行われ大変賑わう。

令和二年(2020)は新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止が決定している。

令和二年(2020)は新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止が決定している。

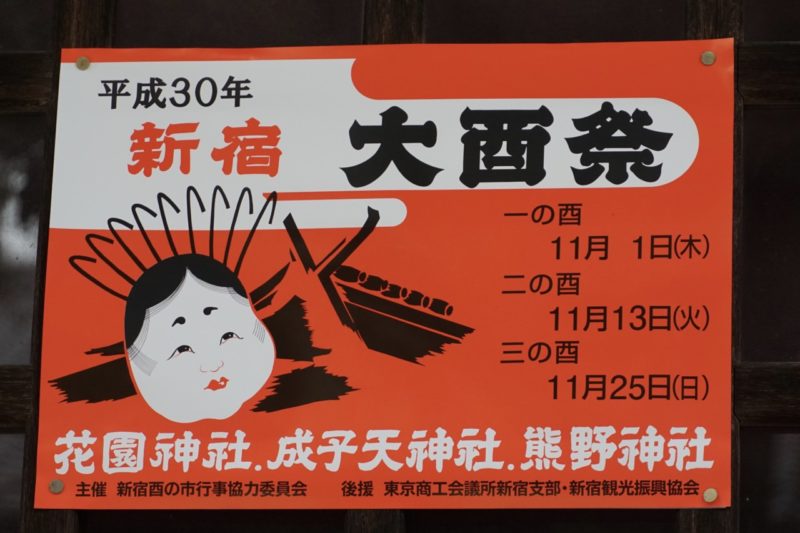

その他、境内社の大鳥神社では大酉祭(酉の市)が開催。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

熊手商や出店の出店はなく、ひっそりとした酉の市。(画像は2018年二の酉のもの)

境内社の大鳥神社の祭禮となる。

境内社の大鳥神社の祭禮となる。

但し、社務所で熊手の授与があり開運の御守として人気が高い。

但し、社務所で熊手の授与があり開運の御守として人気が高い。

一の酉:11月5日(火)

二の酉:11月17日(日)

三の酉:11月29日(金)

なお、新宿エリアでは当社の他に「花園神社」「成子天神社」で酉の市が開催。

特に当社と同じく新宿総鎮守の「花園神社」の酉の市が有名。

特に当社と同じく新宿総鎮守の「花園神社」の酉の市が有名。

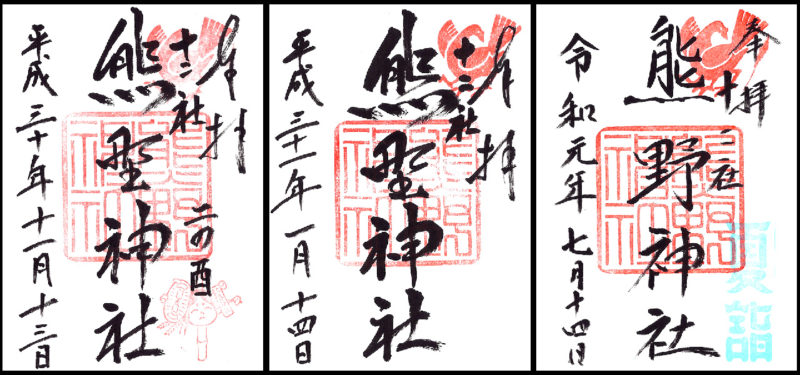

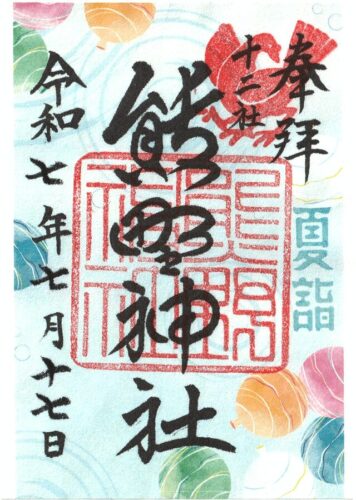

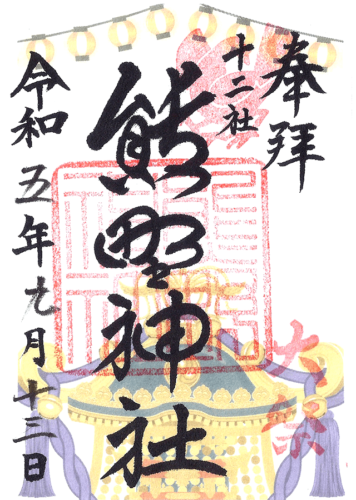

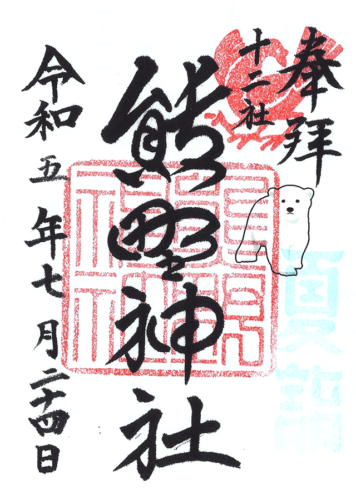

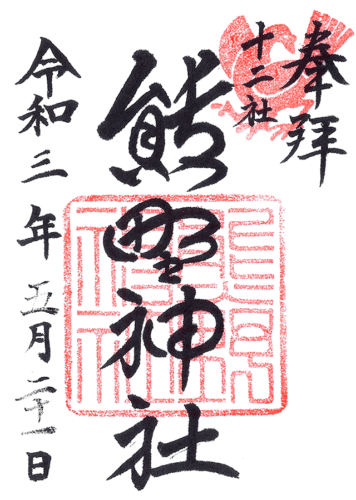

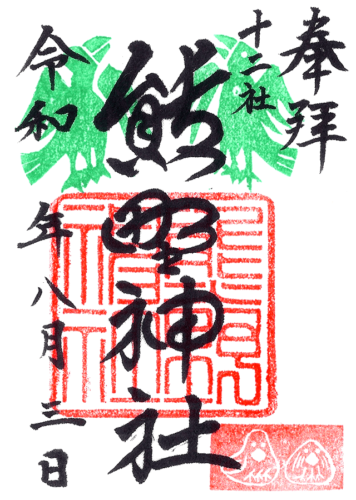

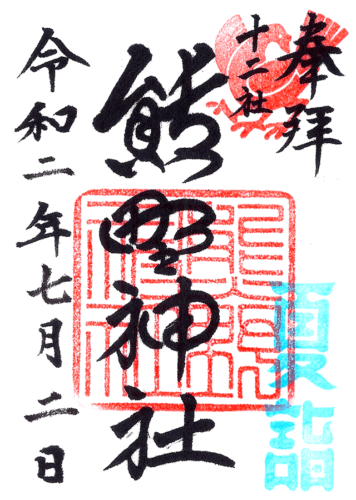

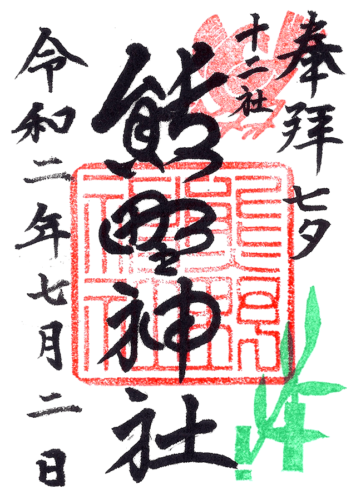

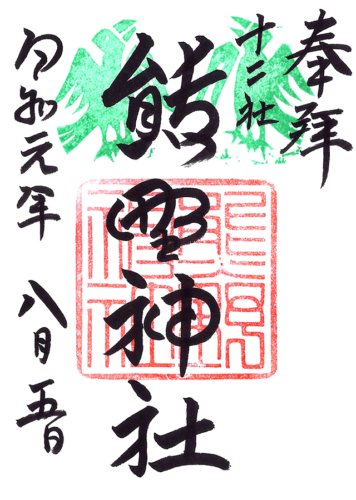

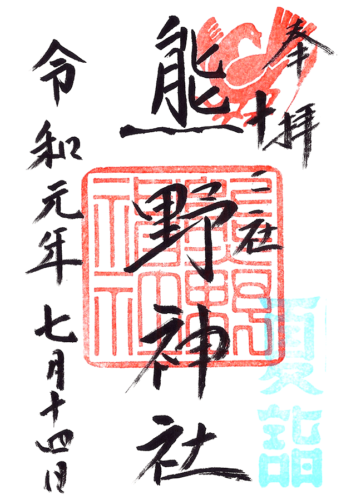

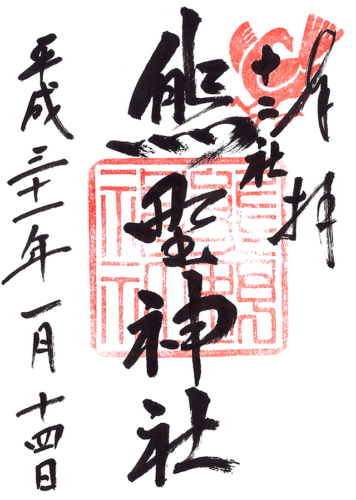

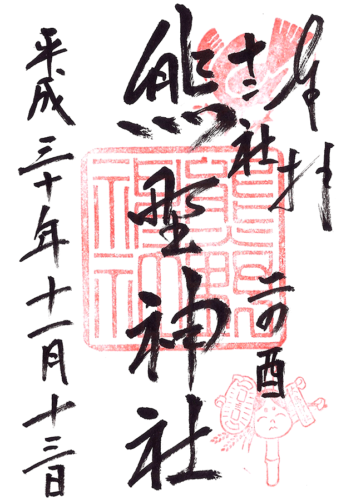

季節や祭事に応じた限定御朱印

御朱印は夏詣や酉の市の日などで多少の変化あり。

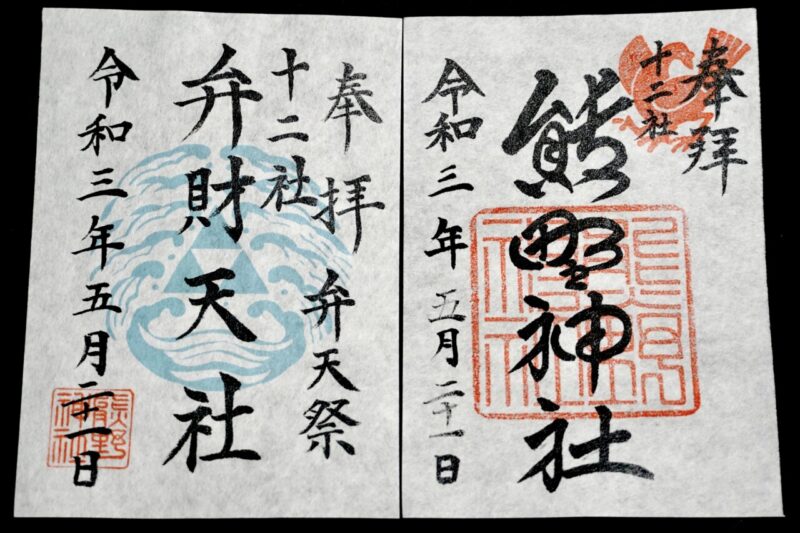

左から二の酉(酉の市)、通常、夏詣の順。

左から二の酉(酉の市)、通常、夏詣の順。

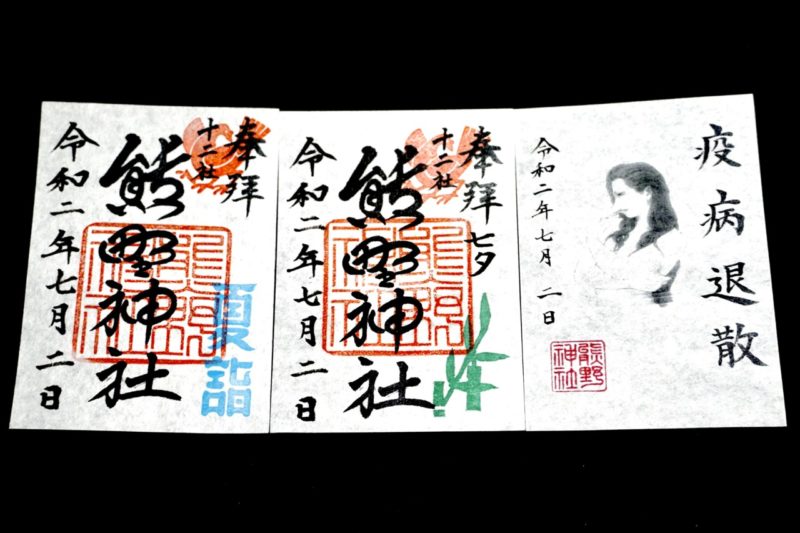

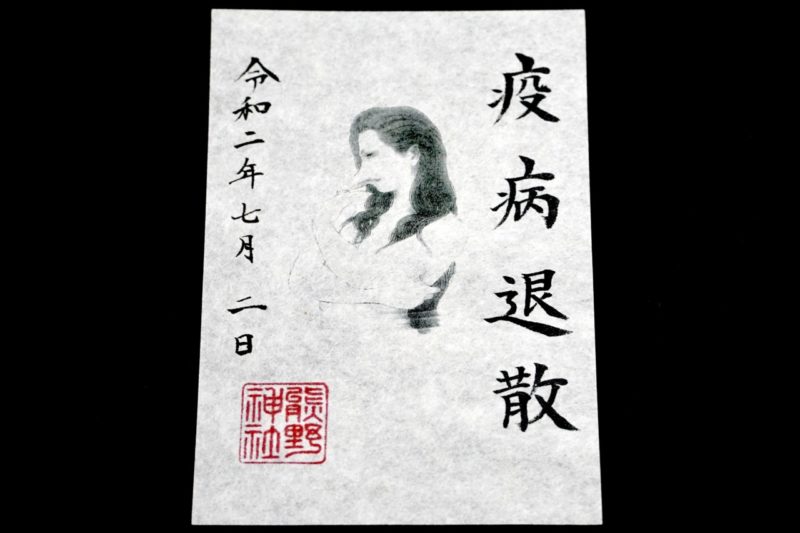

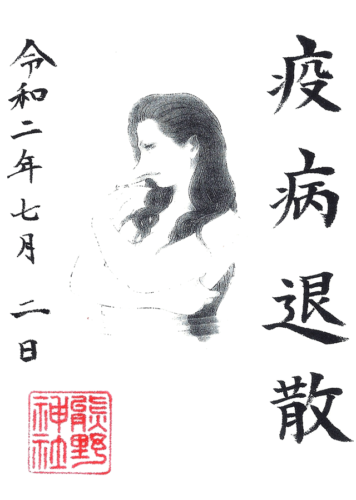

2020年に頂いた、夏詣、七夕、アマビエの御朱印。

2020年に頂いた、夏詣、七夕、アマビエの御朱印。

中でも美しいアマビエは他にないデザインで、疫病退散を祈願して授与された。

中でも美しいアマビエは他にないデザインで、疫病退散を祈願して授与された。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

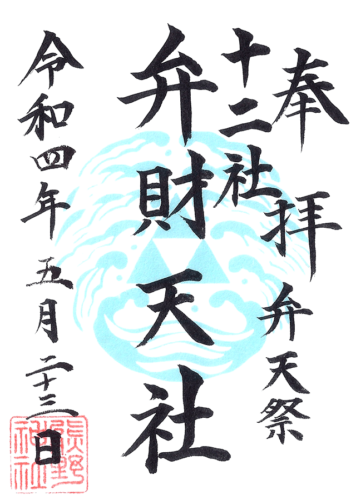

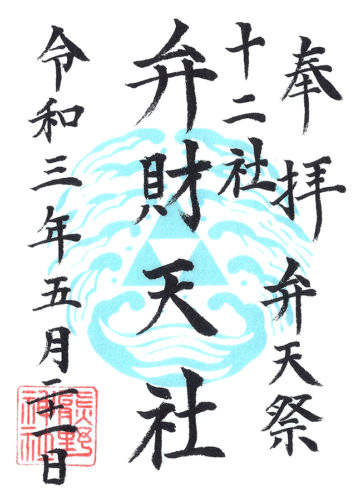

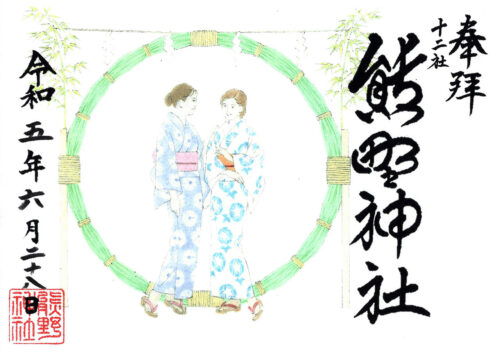

2021年は5月の弁財天社の例祭・弁天祭に合わせて限定御朱印も授与。

その後も毎年授与されている。

その後も毎年授与されている。

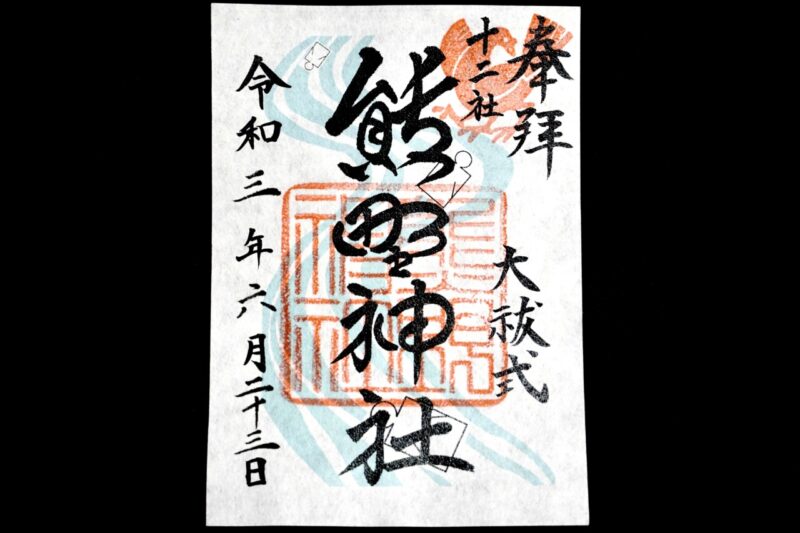

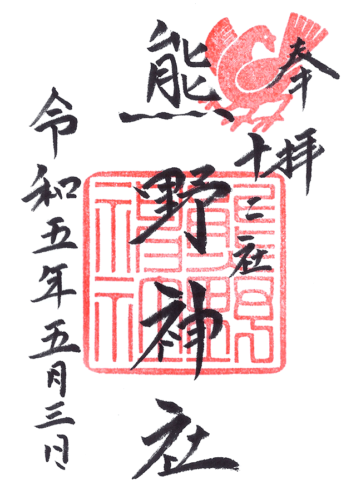

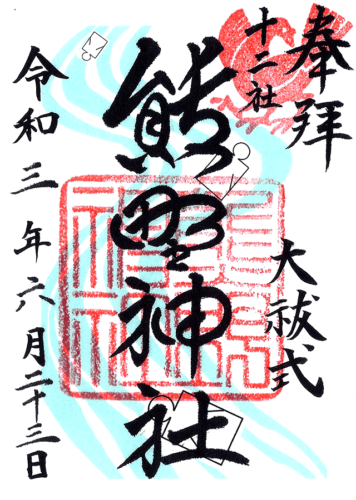

2021年の夏越の大祓限定御朱印。

八咫烏に形代流しをデザイン。

八咫烏に形代流しをデザイン。

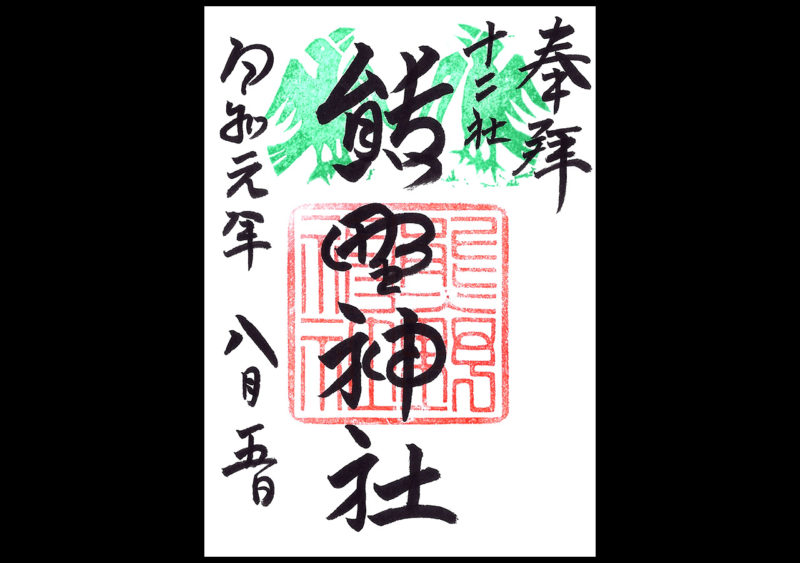

2019年8月1日-15日より、毎年夏には御朱印に関する面白い企画を実施。

境内に神社の文化財についての謎解きがでているので、問題を解いた人限定で頂ける御朱印。

境内に神社の文化財についての謎解きがでているので、問題を解いた人限定で頂ける御朱印。 八咫烏の印が押された限定御朱印で、御朱印を通して神社の魅力を知る事ができる素敵な企画。

八咫烏の印が押された限定御朱印で、御朱印を通して神社の魅力を知る事ができる素敵な企画。 翌年の2020年8月1日-15日にも同様の夏の御朱印企画を開催。

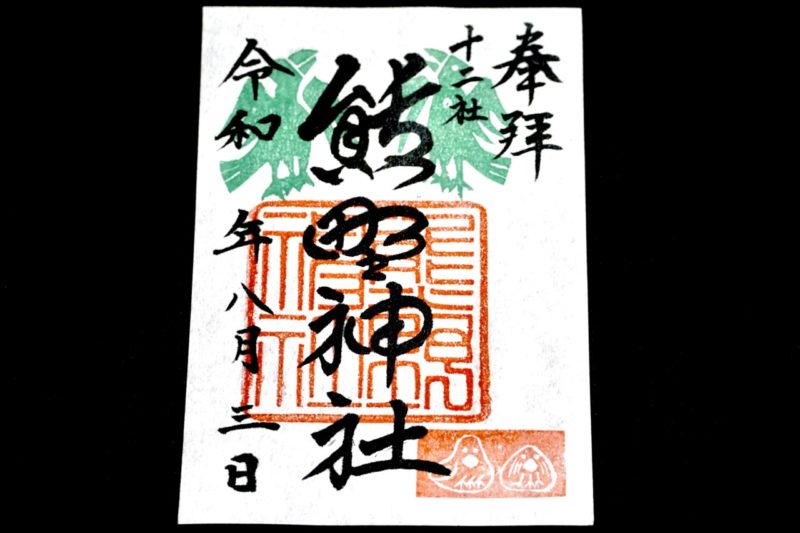

翌年の2020年8月1日-15日にも同様の夏の御朱印企画を開催。 こちらが2020年の御朱印。(毎年恒例で開催)

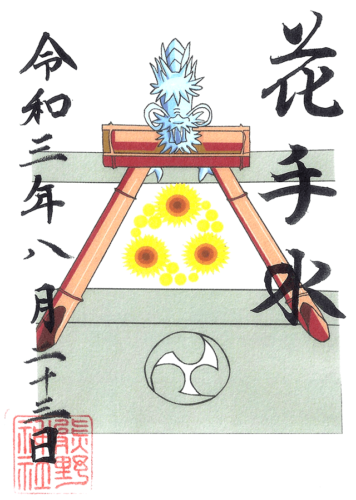

こちらが2020年の御朱印。(毎年恒例で開催)2021年8月22日から29日まで花手水限定御朱印を授与。

西新宿で活動している真池坊家元・フラワーサークルシン代表による花手水を記念した御朱印。

西新宿で活動している真池坊家元・フラワーサークルシン代表による花手水を記念した御朱印。 真ん中にしろと黄色の花で神社の社紋・三つ巴紋を表現。

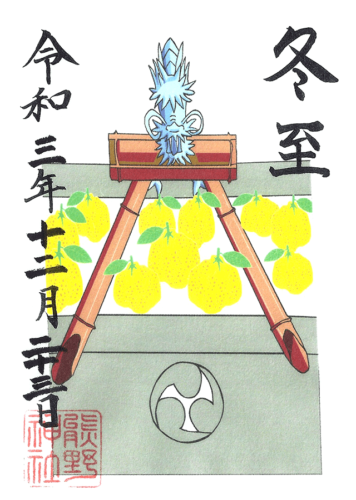

真ん中にしろと黄色の花で神社の社紋・三つ巴紋を表現。 こちらは2021年12月22日から29日まで冬至花手水限定御朱印。

こちらは2021年12月22日から29日まで冬至花手水限定御朱印。 冬至のゆず湯ならぬ柚子手水となっていた。

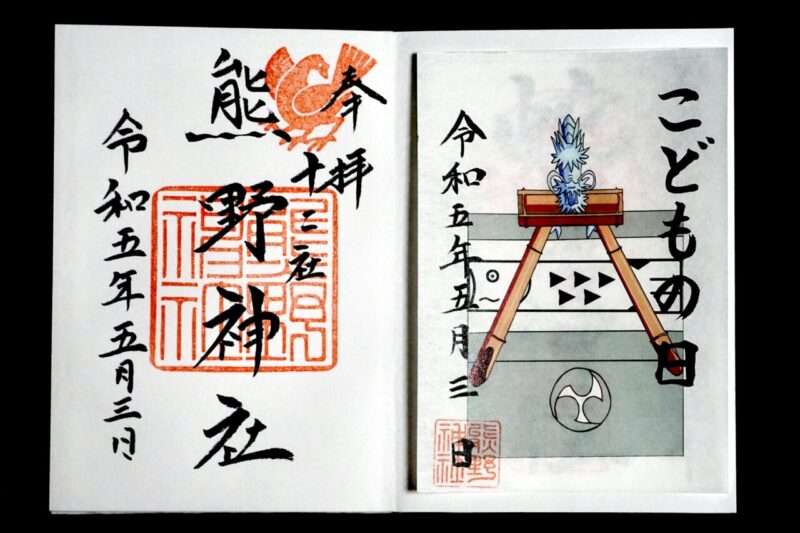

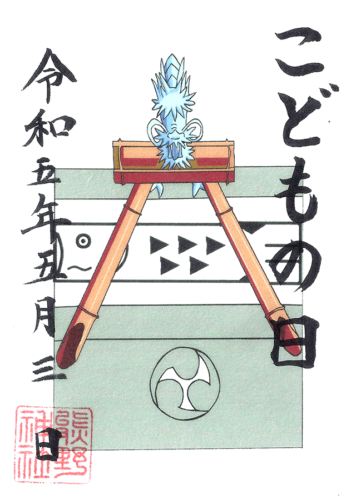

冬至のゆず湯ならぬ柚子手水となっていた。 2023年こどもの日に合わせたこどもの日限定御朱印。

2023年こどもの日に合わせたこどもの日限定御朱印。 こちらは手水舎が鯉のぼり仕様に。

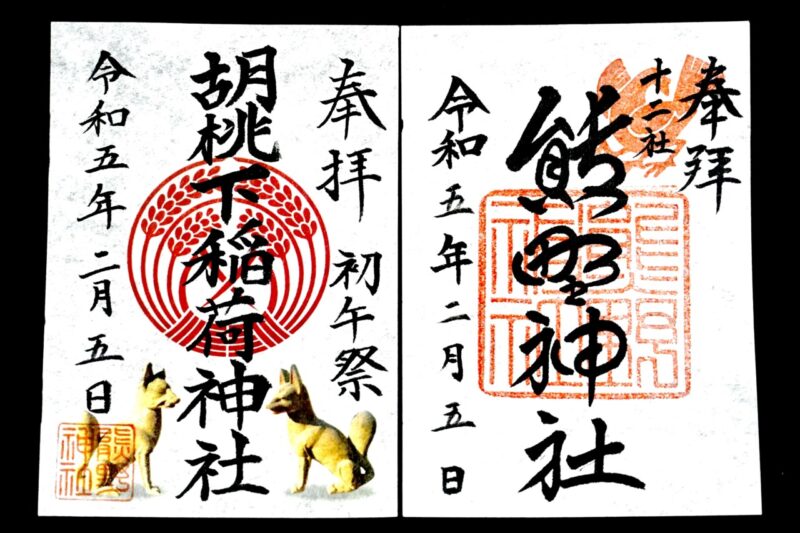

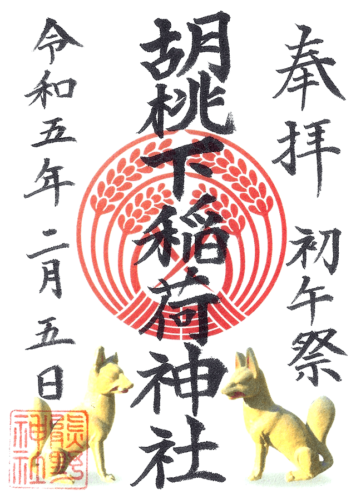

こちらは手水舎が鯉のぼり仕様に。2023年2月5日の初午(お稲荷様の縁日)に合わせて境内社・胡桃下稲荷神社の御朱印も授与。

1週間限定での授与。

1週間限定での授与。

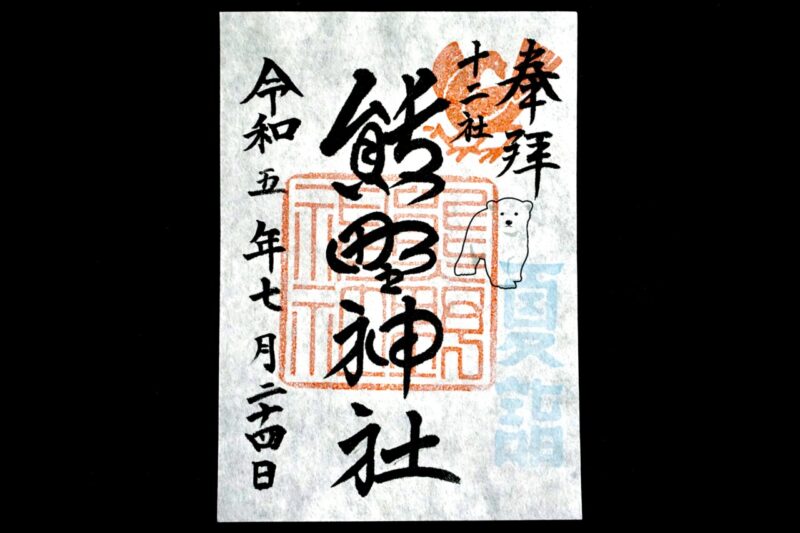

2023年の夏越大祓に合わせて限定御朱印。

こちらは見開きサイズでクリアファイル付きだった。

こちらは見開きサイズでクリアファイル付きだった。

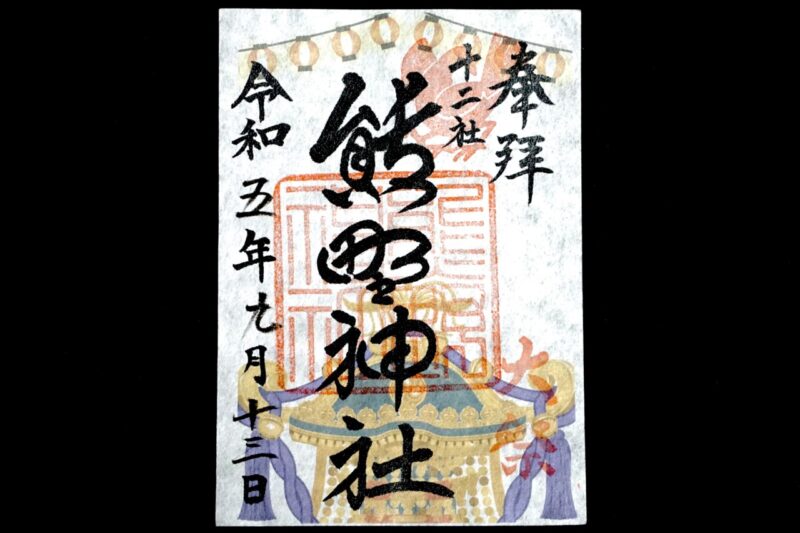

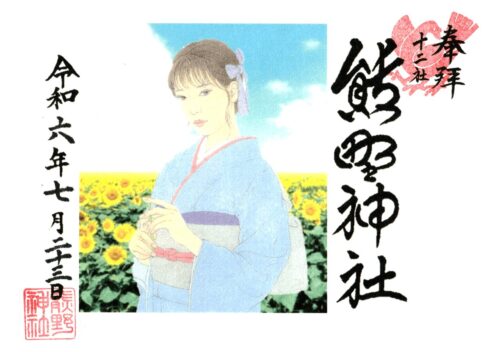

2023年7月に頂いた夏詣御朱印。

白くまと夏詣の組み合わせ。

白くまと夏詣の組み合わせ。

手水舎も御朱印と同じ仕様になっていて可愛らしい。

手水舎も御朱印と同じ仕様になっていて可愛らしい。

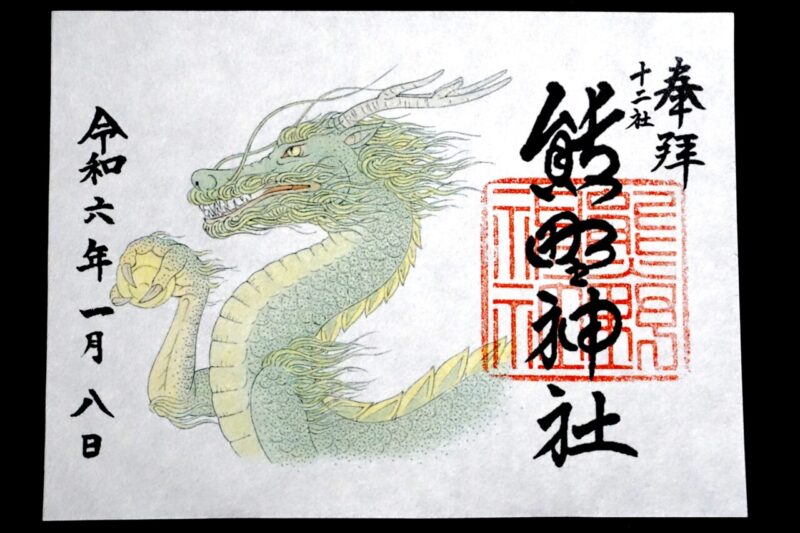

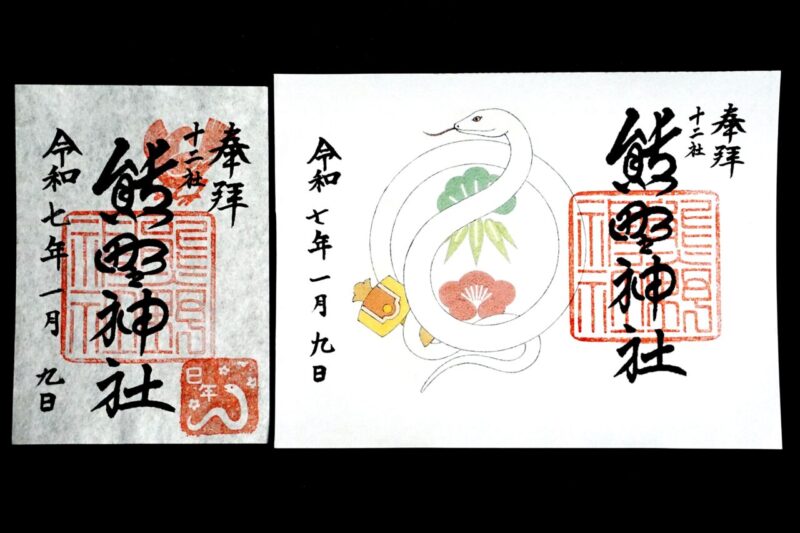

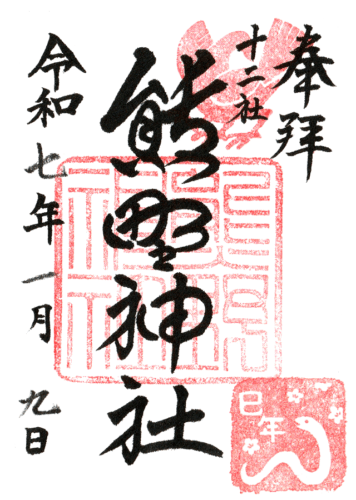

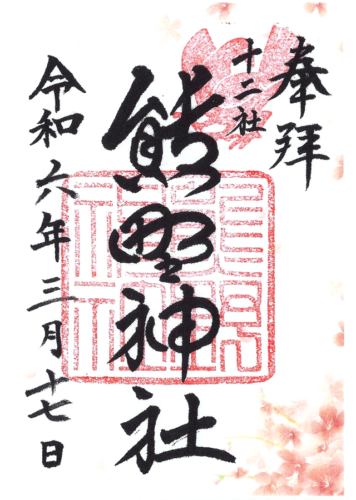

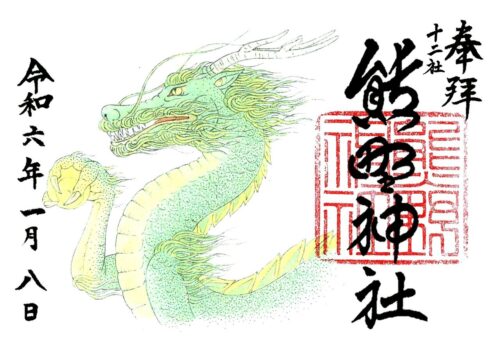

2024年1月に頂いた御朱印。

干支の龍をデザインした御朱印でクリアファイル付き、300体限定。

干支の龍をデザインした御朱印でクリアファイル付き、300体限定。

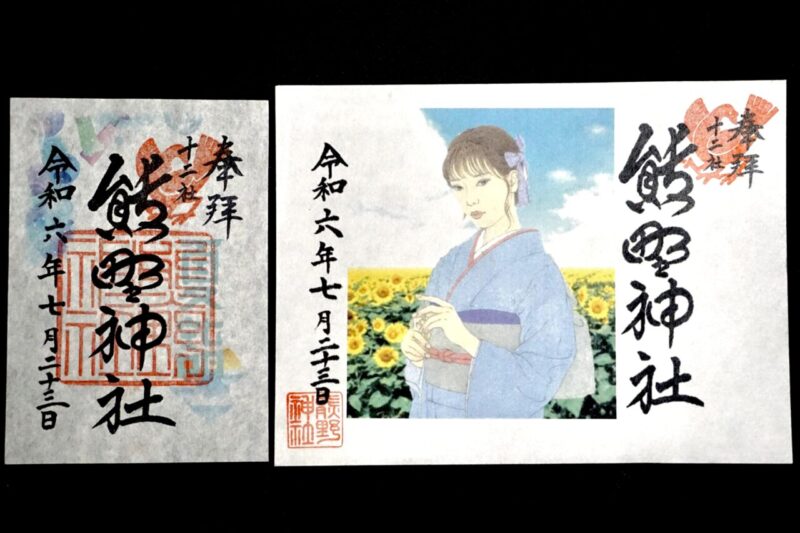

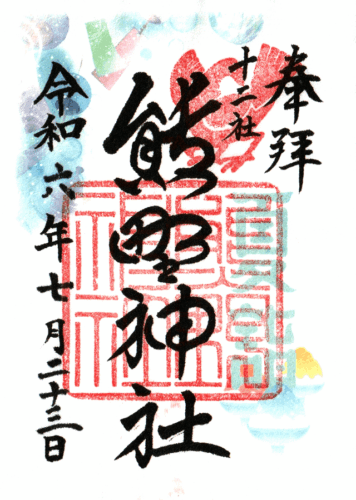

2024年7月に頂いた御朱印。

夏詣御朱印と夏の限定御朱印。

夏詣御朱印と夏の限定御朱印。

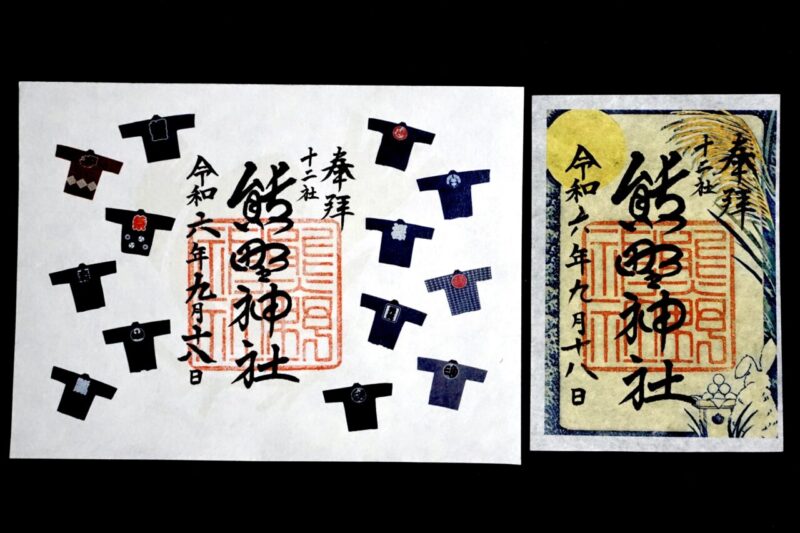

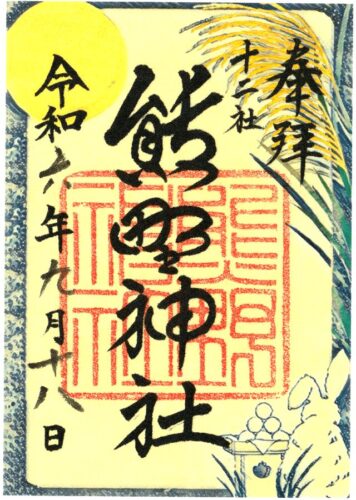

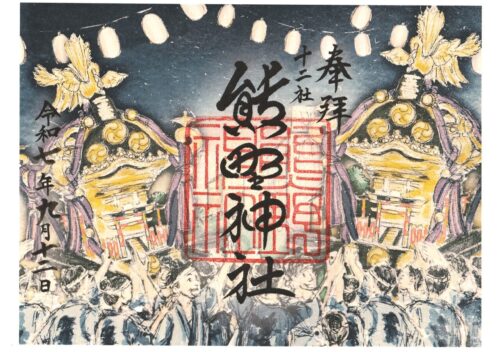

2024年9月に頂いた御朱印。

例大祭を記念した大祭御朱印とお月見御朱印。

例大祭を記念した大祭御朱印とお月見御朱印。

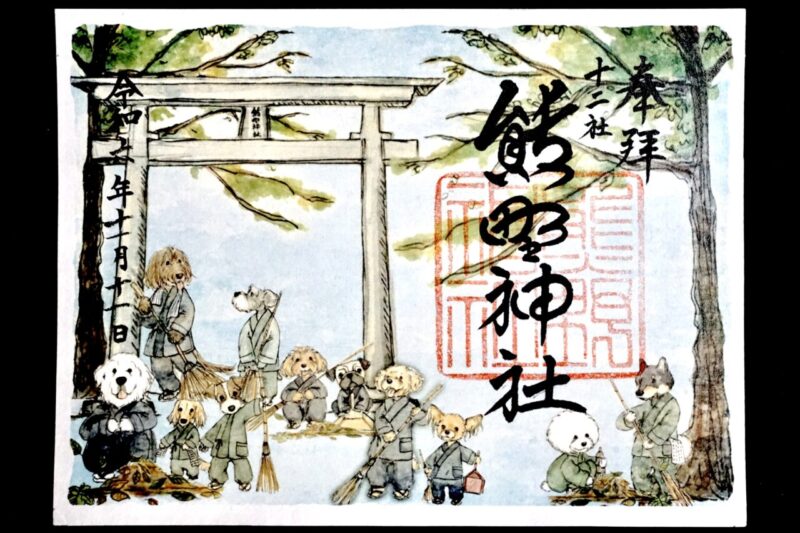

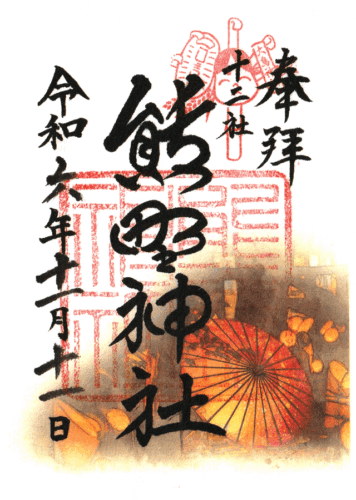

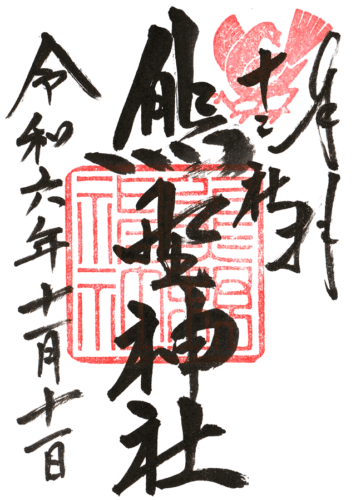

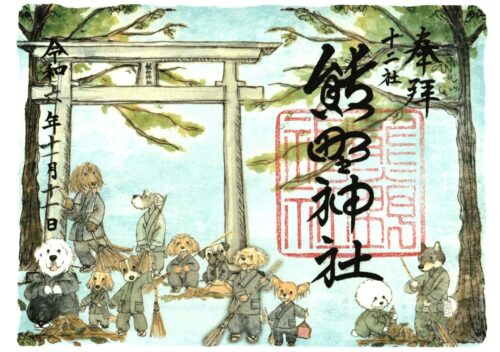

2024年11月に頂いた御朱印。

11月1日のワンワンワンで犬の日に因み犬の日御朱印。

11月1日のワンワンワンで犬の日に因み犬の日御朱印。

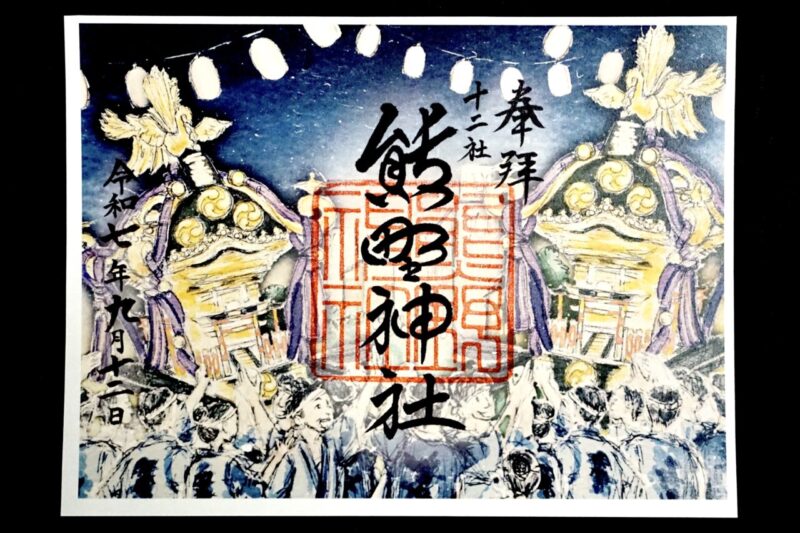

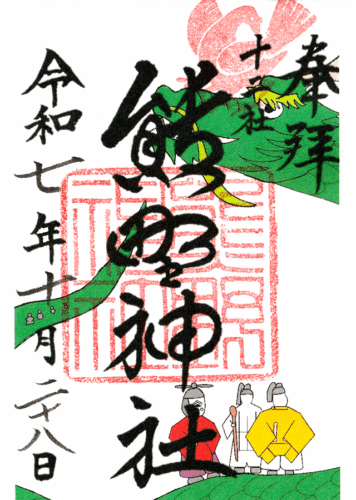

2025年9月の大祭御朱印。

3年に1度の本祭りという事で2基の神輿の姿。

3年に1度の本祭りという事で2基の神輿の姿。

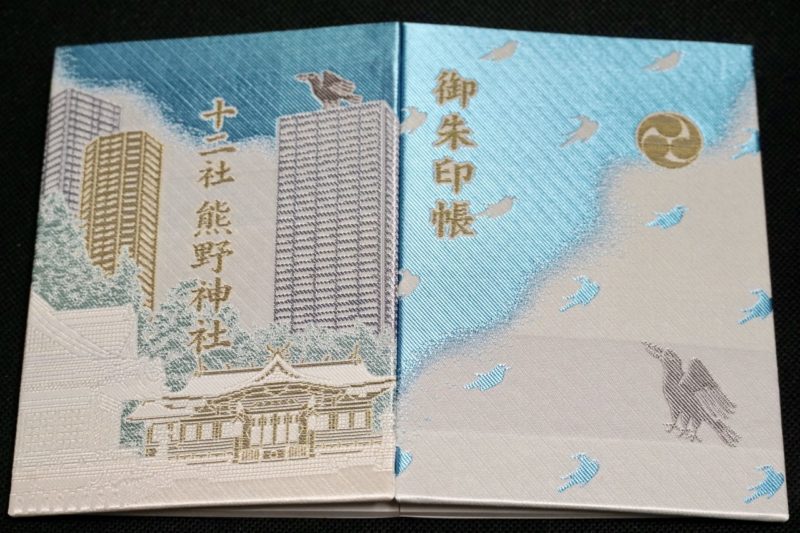

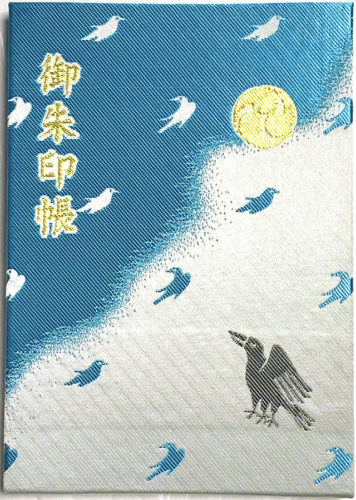

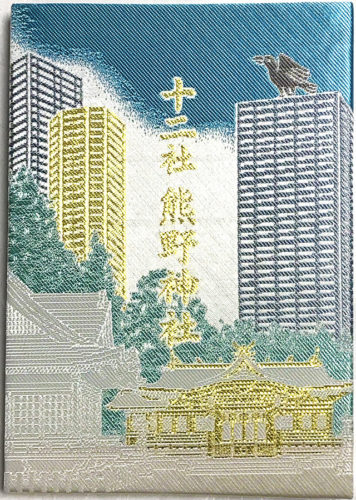

八咫烏と社殿や高層ビルがデザインされた御朱印帳

2018年11月1日(一の酉)からオリジナル御朱印帳の頒布を開始。

表面には社紋と神使である八咫烏で、裏面には社殿と高層ビル、ビルには八咫烏の姿もあり、新宿総鎮守の一社、そして熊野信仰の一社である当社らしい美しいデザイン。

表面には社紋と神使である八咫烏で、裏面には社殿と高層ビル、ビルには八咫烏の姿もあり、新宿総鎮守の一社、そして熊野信仰の一社である当社らしい美しいデザイン。

八咫烏(やたがらす)は、3本足のカラスとして知られている。

日本神話において神武天皇を熊野国から大和国へ道案内したとされるため、導きの神として信仰を集める他、熊野信仰の神使とされている。

なお、日本サッカー協会のシンボルマークや日本代表エンブレムにも八咫烏がデザインされている事でも有名。

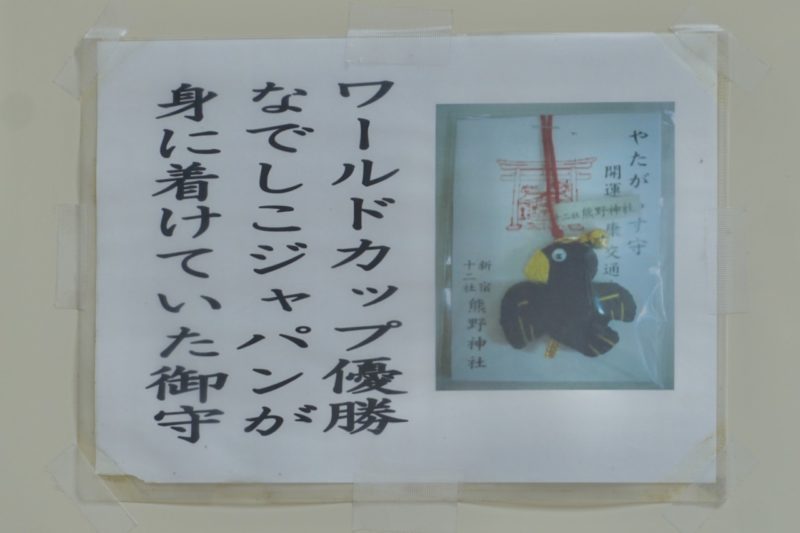

なでしこジャパンが優勝時に身に付けていたやたがらす守

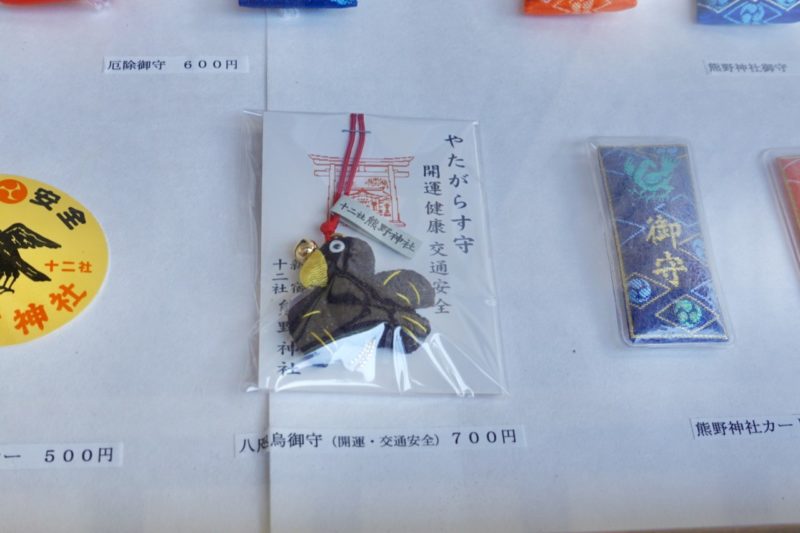

また授与品として「やたがらす守」が人気。

ドイツで開催された「2011FIFA女子ワールドカップ」で、なでしこジャパンが優勝した際に身に付けていた御守。

ドイツで開催された「2011FIFA女子ワールドカップ」で、なでしこジャパンが優勝した際に身に付けていた御守。

開運健康・交通安全の御利益がある御守。

開運健康・交通安全の御利益がある御守。

八咫烏みくじ・神職さん手作りの座布団

八咫烏型のおみくじも。

この八咫烏が座っているのが神職さん手作りの座布団。

この八咫烏が座っているのが神職さん手作りの座布団。

その日によって柄や色などは違う。

その日によって柄や色などは違う。

ぜひ合わせて頂いてみてほしい。

ぜひ合わせて頂いてみてほしい。

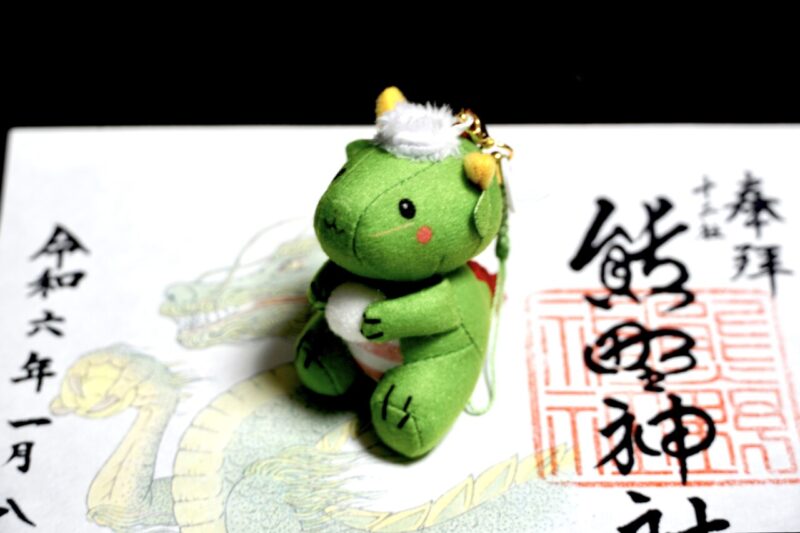

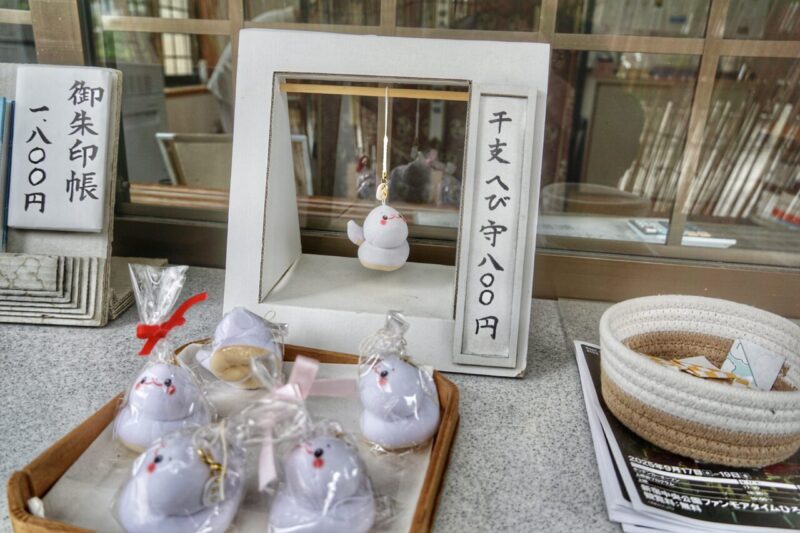

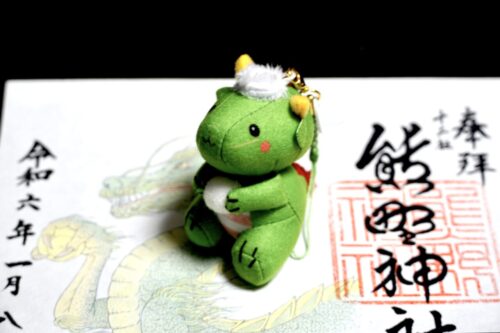

可愛いぬいぐるみ・干支お守り

2024年元日より干支辰お守りの頒布を開始。

可愛らしいぬいぐるみ御守でストラップ仕様になっている。

可愛らしいぬいぐるみ御守でストラップ仕様になっている。

所感

新宿総鎮守の一社である当社。

古くは中野長者と呼ばれた鈴木九郎によって創建。

熊野十二所権現を祀り、熊野信仰の神社として崇敬を集めた。

江戸時代になると用水溜として池が出来、多くの滝など景勝地としても人気を博した。

浮世絵などにも描かれているように、江戸郊外の人気スポットの1つでもあったと云う。

これらは淀川浄水場の工事によって埋め立てられ、その姿を偲ぶものは殆どない。

角筈、十二社といった古い地名は公式には消失してしまったが、当社の御由緒が古き西新宿を伝える。

現在は新宿新都心の高層ビル街になってはいるものの、新宿中央公園が隣接していて、新宿の中にあっても静かな境内を維持できているのは素晴らしい。

今や日本有数の都心として発展し、消えゆく地域の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円・500円(一部限定)・800円(一部限定)

社務所にて。

※夏詣や酉の市など季節や祭事に応じた限定御朱印あり。

- 2025年神無月

- 2025年夏詣

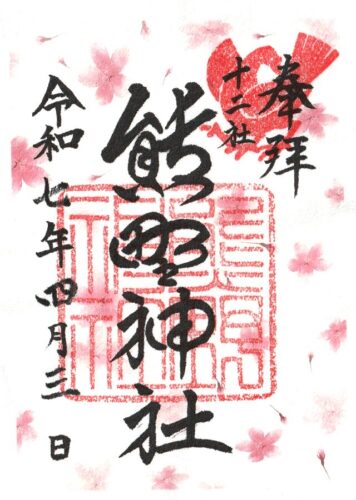

- 2025年桜柄

- 2025年正月

- 2024年大酉祭

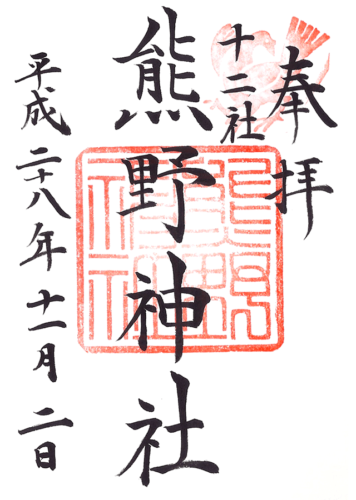

- 通常

- 2024年お月見

- 2024年夏詣

- 2024年紫陽花

- 2024年こどもの日

- 2024年桜柄

- 2023年大祭

- 2023年夏詣

- 通常

- 2023年こどもの日

- 初午祭

- 通常

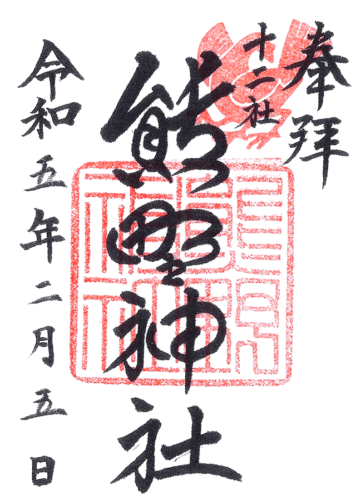

- 弁天祭

- 冬至花手水

- 花手水

- 夏越の大祓

- 弁天祭

- 通常

- 2020年夏

- アマビエ

- 夏詣

- 七夕

- 2019年夏

- 夏詣

- 通常

- 酉の市/二の酉

- 通常

- 2025年大祭

- 2025年新年

- 2024年犬の日

- 2024年大祭

- 2024年夏

- 2024年新年特別

- 2023年夏越大祓

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,200円

社務所にて。

2018年11月1日(一の酉)よりオリジナルの御朱印帳を用意。

表面には社紋と神使である八咫烏。

裏面には社殿と西新宿の光景、ビルには八咫烏の姿も。

新宿総鎮守の一社である当社らしい美しいデザイン。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

八咫烏みくじ・座布団

初穂料:500円・300円

社務所にて。

八咫烏型のおみくじ。

2024年より頒布の座布団は神職さんによる手作り。

手作りのためその時々で柄や色などは違う。

干支辰お守り

初穂料:800円

社務所にて。

2024年元日より頒布の可愛らしいぬいぐるみ御守。

緑龍の他に白龍の2色展開。

熊手大(開運御守)

初穂料:1,200円

社務所にて。

11月の酉の日(酉の市)で頒布。

小(1,000円)と大(1,200円)の2種類。

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/10/28(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/12(御朱印拝受)

参拝日:2025/07/17(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/04/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/01/09(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/07/23(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/28(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/08(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/06/28(御朱印拝受)

参拝日:2023/05/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/05(御朱印拝受)

参拝日:2022/05/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/08/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/21(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/03(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/07/02(御朱印拝受)

参拝日:2019/08/05(御朱印拝受)

参拝日:2019/07/14(御朱印拝受)

参拝日:2019/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2018/11/13(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2016/11/02(御朱印拝受)

コメント