目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

めぐり天神・旧柏木成子町の鎮守の天神様

東京都新宿区西新宿に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧柏木成子町の鎮守。

平安時代創建の伝承を持つ古社。

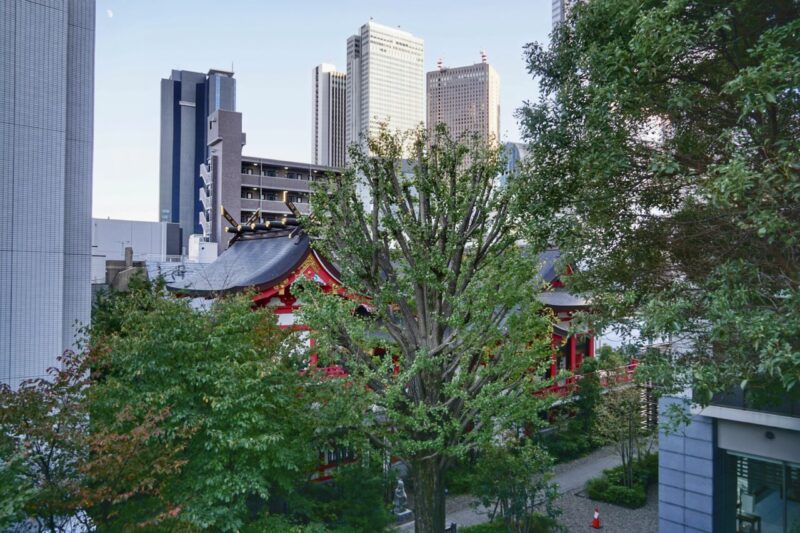

平成二十六年(2014)に「成子天神社再整備プロジェクト」として社地の一部を分譲マンションと共に再開発し、新しい社殿など境内を一新する建て替えが行われた。

境内には成子富士と呼ばれる富士塚も残されているほか、七福神像が境内の各地に置かれているため一社で七福神巡りができるのが特徴。

そのため現在は「めぐり天神」とも称して信仰を集めている。

神社情報

成子天神社(なるこてんじんじゃ)

御祭神:菅原道真公

社格等:村社

例大祭:9月25日

所在地:東京都新宿区西新宿8-14-10

最寄駅:西新宿駅・都庁前駅・新宿駅・西武新宿駅

公式サイト:http://www.naruko-t.org/

御由緒

千百年を超える歴史を紡いできた「成子天神社」。

このあたりはその昔柏木村鳴子と呼ばれ、当地にはもともと大神宮(ご祭神天照大御神)が祀られ、松や柏の樹々が茂る清らかな神域が広がっておりました。

平安時代の延喜三年(903年)、九州の太宰府で菅原道真公が亡くなられたという報せを東国の地で受けた家臣の佐伯と斎宮は悲嘆極まりなく、その徳を慕い、洛陽(平安京)より、公の生前に彫られた像を柏木村に持ち帰りました。そして当地を菅公神社の神域とし、平和と文道の神としてお祀りし当社が設立されたのです。

その後、徳川第三代将軍家光公より春日局に柏木鳴子の地を賜り、局の勧請により天満天神社として社殿を造営。明治二十七年成子神社と改め昭和三年成子天神社と改称。その後戦災焼失、昭和四十一年の再建等を経て、平成二十六年の御造営を迎えました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

菅原道真の家臣による創建

社伝によると、平安時代中期に創建と伝わる。

延喜三年(903)、菅原道真が太宰府で薨去。

平安時代の貴族・学者・政治家。

学問に優れた忠臣として宇多天皇や醍醐天皇に重用され、右大臣にまで昇った。

しかし、政敵であった左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん/他人を陥れるためにありもしない事を告げ悪く言うこと)によって、大宰府(現・福岡県太宰府市)へ左遷され、太宰府の地で薨去(こうきょ/皇族・三位以上の人が死亡すること)。

道真の死後、道真を陥れた時平が病死し、その後も道真失脚に関わった人物が不審な死を遂げただけでなく、京では天変地異が多発。

朝廷に祟りをなしたと畏怖され、天満天神として天神信仰の対象となる。

現在は「学問の神」として親しまれる。

道真の家臣であった佐伯と斎宮は、道真の訃報を東国の地で受ける。

2人は嘆き悲しみ、平安京(一説には太宰府とも)より道真が生前に彫ったと云う像を持ち帰り、柏木村と呼ばれた当地周辺に祀ったとされる。

源頼朝や上杉憲実による社殿造営

建久八年(1197)、源頼朝が社殿を造営したと伝わる。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

応永年間(1394年-1428年)、上杉憲実が社殿を造営し文書類を納めたと云う。

室町時代中期の武将。

山内上杉家8代当主として関東管領(かんとうかんれい/鎌倉府の長官である鎌倉公方を補佐するために設置された役職名)に就いた。

衰退していた足利学校(現・栃木県足利氏)や金沢文庫(現・神奈川県横浜市)を再興したことでも知られる。

柏木村の天神様として武家より崇敬を集めた事が窺える。

春日局による社殿造営・柏木成子町に遷座

慶長年間(1596年-1615年)、第三代将軍・徳川家光より春日局が柏木鳴子の地を賜る。

春日局の勧請によって「天満天神社」として社殿を造営。

第三代将軍・徳川家光の乳母として知られる。

江戸城大奥の礎を築いた人物であり、朝廷から春日局の称号を賜った。

寛文元年(1661)、柏木村から柏木鳴子と呼ばれていた一画が町奉行の管轄となり、柏木成子町が成立。

当社を現在地に遷座させ一帯の鎮守とした。

なお、旧鎮座地にも「天神社」が残り「元天神」と呼ばれたと云う。

別当寺は「鎧神社」と同様に「圓照寺」(北新宿3丁目)であった。

寛政三年(1791)、火災によって古文献・記録・神宝などを悉く焼失している。

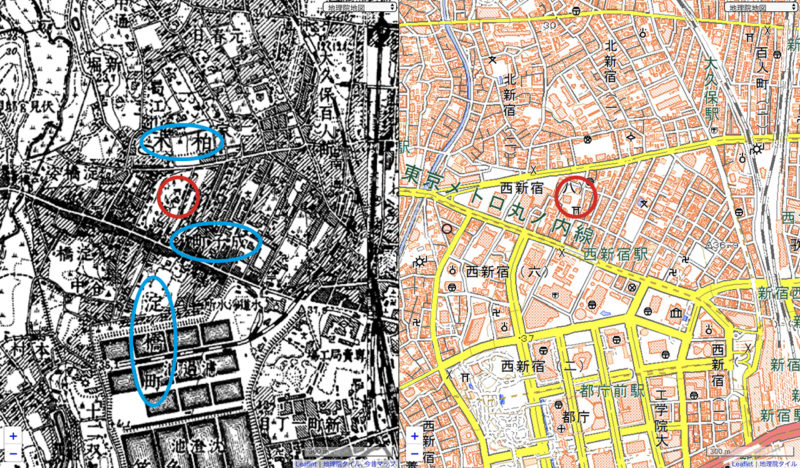

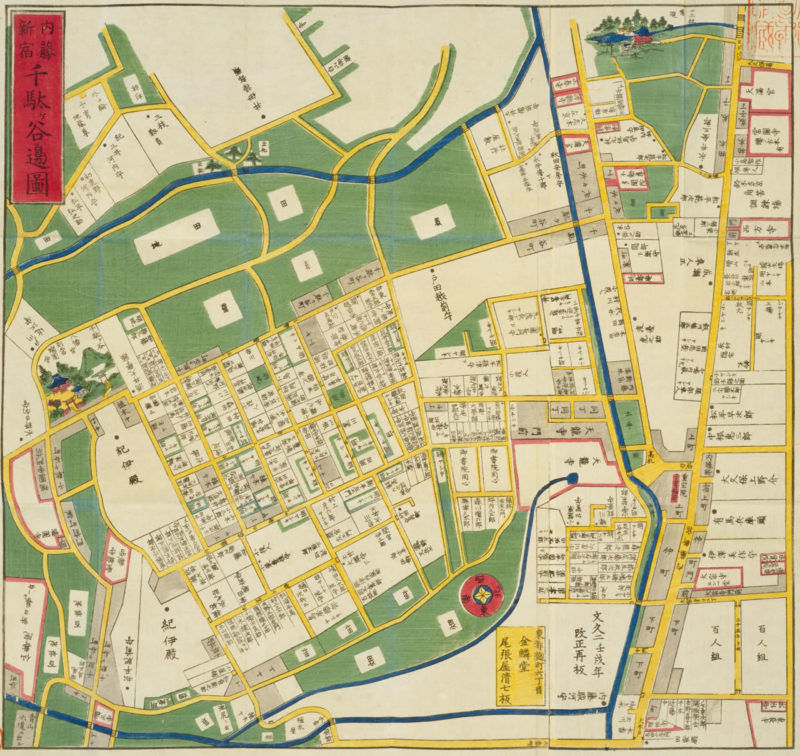

江戸切絵図から見る当社と柏木成子町

青梅街道沿いにあった当地は柏木村から独立した柏木成子町と称され、町奉行管轄地となっていた。

そうした様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の内藤新宿(現・新宿)や千駄ヶ谷周辺の切絵図。

右が北の切絵図となっており、当社は図の右上に描かれている。

赤円で囲った左上にある「天満宮」が当社。

広い社地を有しており多大な崇敬を集めた事が窺える。

青円で囲った箇所に柏木成子町(丁)とあり、当社周辺が町地化していたのが分かる。

こうして町奉行管轄地であった柏木成子町の鎮守として崇敬を集めた。

明治以降の歩みと戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

この頃に「北野神社」に社号を改称している。

明治二十二年(1889)、角筈村と柏木村が合併し淀橋町が誕生。

柏木成子町も淀橋町の一画となり、成子の地名は公式には消滅する事となる。

明治二十七年(1894)、「成子神社」へ改称。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社周辺に「成子町」の文字を見る事ができ、既に公式の地名からは消滅していたものの、当地が成子町と呼ばれていた名残。

その他、淀橋町や柏木といった当時の地名も見る事ができる。

大正九年(1920)、境内にあった天神山と呼ばれていた丘を改造し富士塚を築山。

これが整備されながら現存。

これが整備されながら現存。

昭和三年(1928)、現在の「成子天神社」へ改称。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿が焼失。

以降は再建まで長らく仮殿であった。

昭和四十一年(1966)、鉄筋コンクリート像による社殿を再建。

再建まで21年もの歳月がかかったものの氏子崇敬者によって再建を果たす。

成子天神社再整備プロジェクト

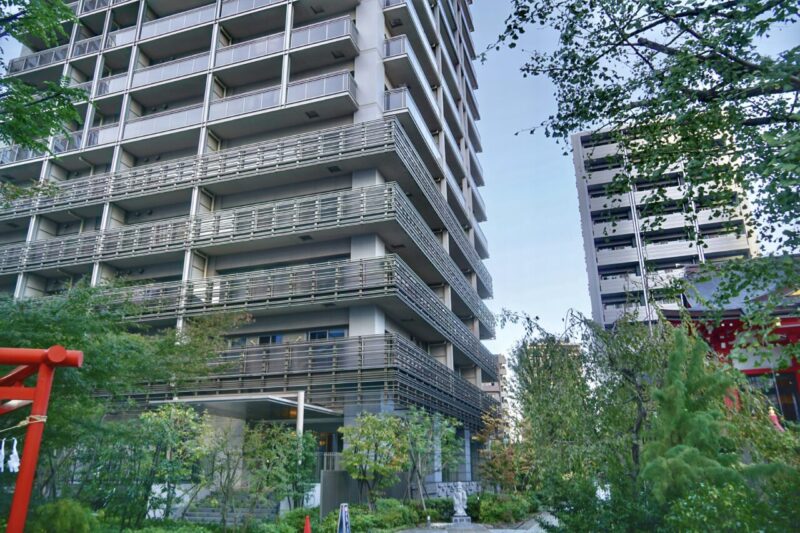

平成二十六年(2014)、「成子天神社再整備プロジェクト」として新しい社殿など境内を一新する建て替えが行われた。

三井不動産レジデンシャルと共に推進された神社とマンション建設による再整備プロジェクト。

神社とマンション建設を含んだプロジェクトは、第1号物件として「赤城神社」(新宿区赤城元町)の「赤城神社再生プロジェクト」が推進され平成二十二年(2010)に新しい境内として完成。

当社の「成子天神社再整備プロジェクト」はその第2号物件として企画された。

具体的には70年の定期借地権を設定して、神社の建て替えと共に分譲マンションを建設。

分譲マンションの地代や賃貸による収入を神社の運営に充てる。

神社の既存樹の活用や新たな植樹による緑豊かな再生を図るというもの。

紆余曲折があったものの、平成二十三年(2011)より再整備が開始。

平成二十六年(2014)に新しい社殿や境内が完成。

定期借地権付き分譲マンション「パークタワー西新宿エムズポート」も竣工。

定期借地権付き分譲マンション「パークタワー西新宿エムズポート」も竣工。

神社の隣に建つ高層マンションがそれである。

神社の隣に建つ高層マンションがそれである。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

西新宿駅すぐの新しい境内・長い参道

最寄駅は西新宿駅からすぐ、新宿駅からも徒歩10分ほどの距離の青梅街道沿いに鎮座。

ビルの間にまだ新しさの残る参道。

ビルの間にまだ新しさの残る参道。 綺麗に舗装され人々の往来も比較的多い参道となっている。

綺麗に舗装され人々の往来も比較的多い参道となっている。

参道には再整備前からの古いものも置かれている。

参道入ってすぐ左手にあるのはⅡ号水準点。

参道入ってすぐ左手にあるのはⅡ号水準点。

水準測量に用いる際に標高の基準となる点のこと。

当社境内に残る水準点は明治二十四年(1891)に日本水準原点が国会議事堂前に完成した際に同時に同原点の変動監視のために5ヶ所に設置された一等水準点の1つ。

現在は廃点になっている。

その他にも旧鳥居に使用されていた扁額。

旧社殿の鬼瓦。

旧社殿の鬼瓦。

ただ新しく整備するだけでなく古いものも保存するように残しているのが特徴的。

ただ新しく整備するだけでなく古いものも保存するように残しているのが特徴的。

再整備された朱色の鳥居や神門

参道を進むと朱色の鳥居。

再整備前は参道入口に石造りの大鳥居があったが、現在はこうして参道途中に朱色の鳥居が整備。

再整備前は参道入口に石造りの大鳥居があったが、現在はこうして参道途中に朱色の鳥居が整備。

その先に立派な神門。

再整備によって新たに造営された神門。

再整備によって新たに造営された神門。

鉄筋コンクリート造によるものだが、立派なもの。

鉄筋コンクリート造によるものだが、立派なもの。

中には右手に風神。

中には右手に風神。

左手に雷神が置かれ風神雷神が神域を守る。

左手に雷神が置かれ風神雷神が神域を守る。

神門を潜ると更に参道が続く。

広く取られた境内には新旧が入り混じり正面に色鮮やかな社殿となる。

広く取られた境内には新旧が入り混じり正面に色鮮やかな社殿となる。

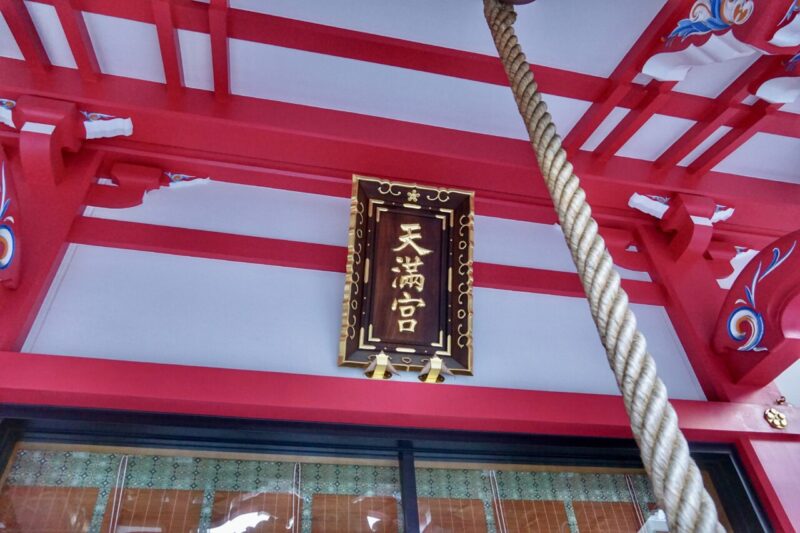

マゼンタカラーに近い鮮やかな社殿

社殿は平成二十六年(2014)に再整備プロジェクトで竣工。

鉄筋コンクリート造で造営された社殿はその色合いが大変特徴的。

鉄筋コンクリート造で造営された社殿はその色合いが大変特徴的。

一般的な朱色よりも更に色鮮やかな色合い。

一般的な朱色よりも更に色鮮やかな色合い。

ピンクがかった色合いでマゼンタカラーに近い。

ピンクがかった色合いでマゼンタカラーに近い。

広く取られた石段の先に堂々と鎮座。

広く取られた石段の先に堂々と鎮座。

扁額は「天満宮」の文字。

扁額は「天満宮」の文字。

力石・天神様らしい撫牛・江戸時代の狛犬

拝殿手前左手に力石。

地域の人々が力比べに使ったものが残されている。

地域の人々が力比べに使ったものが残されている。

参道途中、右手に神牛像(いわゆる撫牛)。

天神信仰の神使は牛のため、こうして神牛像が置かれる天神様が多い。

天神信仰の神使は牛のため、こうして神牛像が置かれる天神様が多い。

その先には再整備される前より当社に置かれていた文政十三年(1830)奉納の狛犬。

ずしっとした体躯が特徴的。

ずしっとした体躯が特徴的。

厚みのある唇で愛嬌のある表情で江戸尾立ちの尻尾には細かい彫刻が施されている。

厚みのある唇で愛嬌のある表情で江戸尾立ちの尻尾には細かい彫刻が施されている。

また参道から外れる事になるが境内社がある左手の一画にも古い狛犬が1体。

破損が激しく状態は良いとは言えないものの安永四年(1775)に奉納された江戸中期のかっぱ狛犬。

破損が激しく状態は良いとは言えないものの安永四年(1775)に奉納された江戸中期のかっぱ狛犬。

頭の上が凹んでいる狛犬の俗称。

都内の江戸中期から後期の狛犬にはこうして頭が凹む狛犬を幾つか見る事ができる。

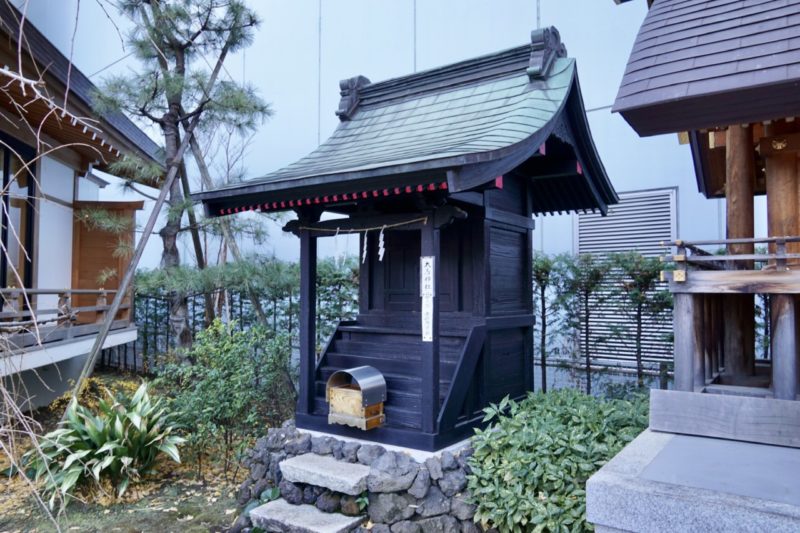

数多くの境内社・三柱鳥居と井戸

境内の左手に境内社が並ぶ。

鳥居奥の中央に鎮座しているのが大神宮。

鳥居奥の中央に鎮座しているのが大神宮。

当社が遷座する前より元々当地にあった産土神。

当社が遷座する前より元々当地にあった産土神。

左手に大鳥神社。

左手に大鳥神社。

右手は鳴子稲荷神社。

右手は鳴子稲荷神社。

さらに右手に水神宮。

井戸の神として祀られている。

井戸の神として祀られている。

前に手押しポンプ式の井戸が置かれていて、現在も使用可能。

前に手押しポンプ式の井戸が置かれていて、現在も使用可能。

井戸は三柱鳥居で囲まれているのが特徴的。

井戸は三柱鳥居で囲まれているのが特徴的。

鳥居を3基組み合わせたもの。

都内だと三井家(現・三井財閥)の守護社として庇護された「三圍神社(三囲神社)」(墨田区向島)の井戸にある三柱鳥居が有名で知られる。

当社の再整備プロジェクトは三井不動産によるもので、井戸を残すにあたって三井家と関わりの深い「三囲神社」のものを参考にしたものと見られる。

パワースポットとされる大正時代の富士塚

社殿裏手左側には富士塚と浅間神社が鎮座。

鳥居が設けられその奥に浅間神社。

鳥居が設けられその奥に浅間神社。

右手には御祭神・木花咲耶姫命の像。

右手には御祭神・木花咲耶姫命の像。

古くは富士塚の山頂に木花咲耶姫命の像が置かれていたと云うが、再整備の際にこちらに建て直された。

古くは富士塚の山頂に木花咲耶姫命の像が置かれていたと云うが、再整備の際にこちらに建て直された。

浅間神社の向かいに大きな富士塚。

富士塚の前に門があり現在は登拝が可能。

富士塚の前に門があり現在は登拝が可能。

以前は普段は一般登拝ができなかったものの再整備の際に開放。

以前は普段は一般登拝ができなかったものの再整備の際に開放。

大正九年(1920)に造られた富士塚で新宿区内では最大規模、「成子富士」と呼ばれる。

大正九年(1920)に造られた富士塚で新宿区内では最大規模、「成子富士」と呼ばれる。

境内にあった天神山と呼ばれていた丘を改造して造られたもので再整備された際もこうして残された。

境内にあった天神山と呼ばれていた丘を改造して造られたもので再整備された際もこうして残された。

登拝への参道は細い道も多いので注意したい。

小さい子供や高齢の方、身体の不自由な方は危険なので登らないでとの注意書きあり。

小さい子供や高齢の方、身体の不自由な方は危険なので登らないでとの注意書きあり。

足場がかなり悪く道幅も狭く登拝する際は注意が必要。

足場がかなり悪く道幅も狭く登拝する際は注意が必要。

慎重に上ると山頂に小祠。

高さは12mほどの富士塚でビルに囲まれてはいるものの、見晴らしも中々。

高さは12mほどの富士塚でビルに囲まれてはいるものの、見晴らしも中々。

こうして社殿を俯瞰視点で見れるのは何だか嬉しい。

こうして社殿を俯瞰視点で見れるのは何だか嬉しい。

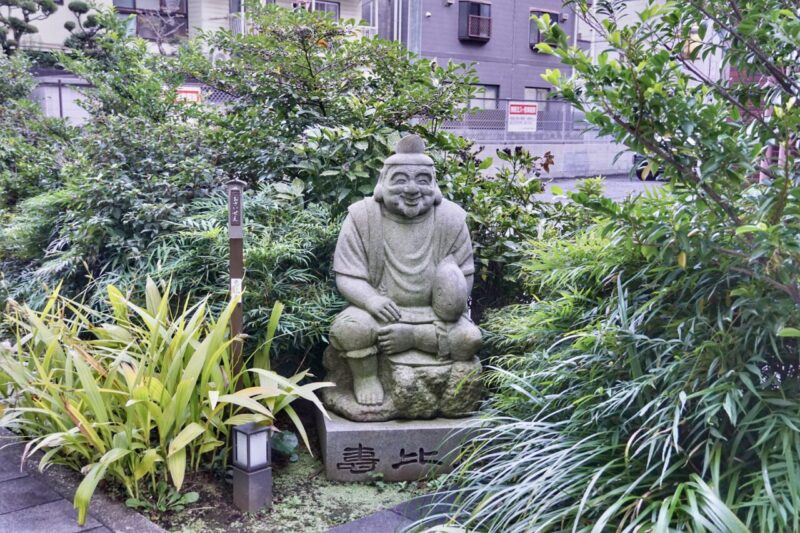

七福神像・一社で出来る七福神巡り

当社の境内の各地には七福神像が置かれているのが特徴。

そのため一社で七福神巡りをする事ができ「めぐり天神」と称する由来の1つにもなっている。

表参道の途中右手に恵比寿像。

その少し先、参道左手に大黒天像。

その少し先、参道左手に大黒天像。

鳥居を潜り神門の手前、右手に毘沙門天像。

鳥居を潜り神門の手前、右手に毘沙門天像。

境内社が並ぶ境内の左手に弁財天像。

境内社が並ぶ境内の左手に弁財天像。

社殿の左手には福禄寿像。

社殿の左手には福禄寿像。

富士塚へ続く裏参道(北参道)の右手に寿老人像。

富士塚へ続く裏参道(北参道)の右手に寿老人像。

浅間神社の近くに布袋和尚像。

浅間神社の近くに布袋和尚像。

以上が七福神像で一社で七福神巡りができる欲張り仕様。

以上が七福神像で一社で七福神巡りができる欲張り仕様。

御神木の夫婦公孫樹・梅の木

当社には夫婦公孫樹と呼ばれる御神木が2本。

参道途中左手にあるのが立派な銀杏の木。

参道途中左手にあるのが立派な銀杏の木。

これが雌木となっている。

これが雌木となっている。

幹に手を置く人の姿もチラホラ。

幹に手を置く人の姿もチラホラ。

富士塚近くにあるのが雄木で、夫婦一対をなしていて、夫婦公孫樹として信仰を集めている。

富士塚近くにあるのが雄木で、夫婦一対をなしていて、夫婦公孫樹として信仰を集めている。

その他、天神信仰らしく梅の花も。

天神様には梅がよく映える。

天神様には梅がよく映える。

菅原道真公は梅の木を愛でた事で知られる。

政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳だと「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという飛梅伝説も有名で、天神信仰の神社の社紋の多くは梅紋。

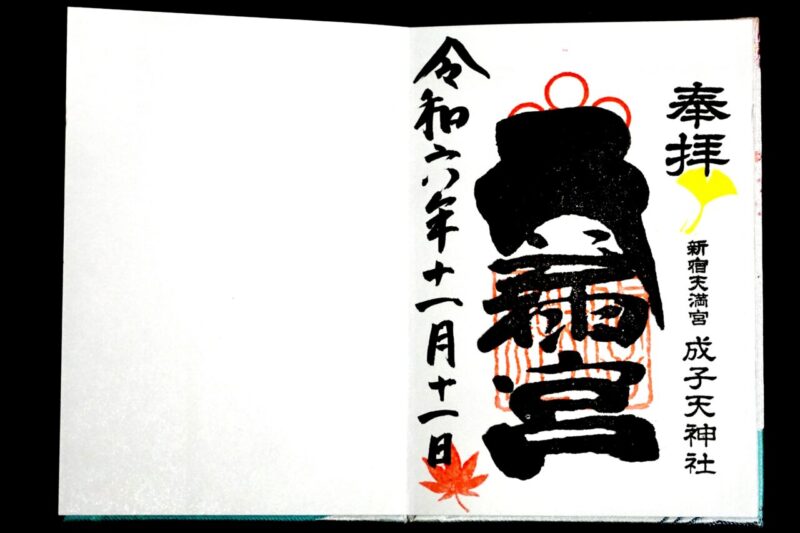

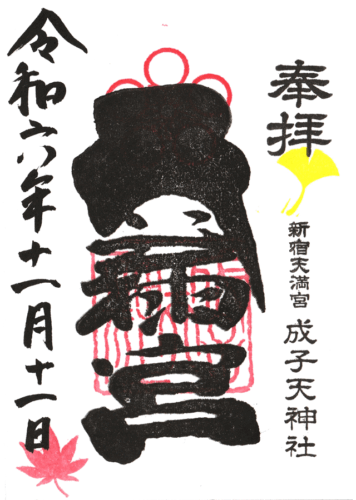

御朱印は通常と見開き仕様も

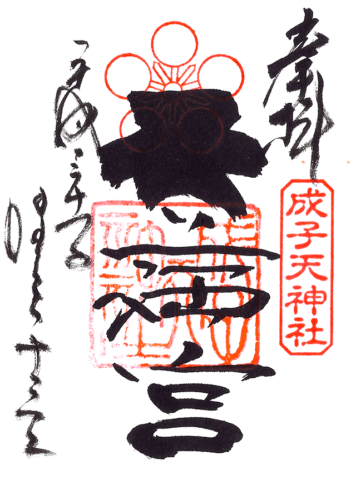

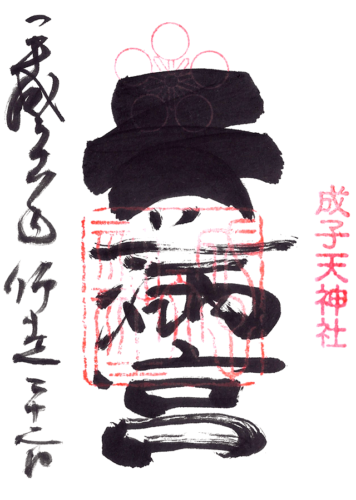

梅紋の社紋と成子天神社の朱印。

力強い「天満宮」の文字が特徴的。

力強い「天満宮」の文字が特徴的。

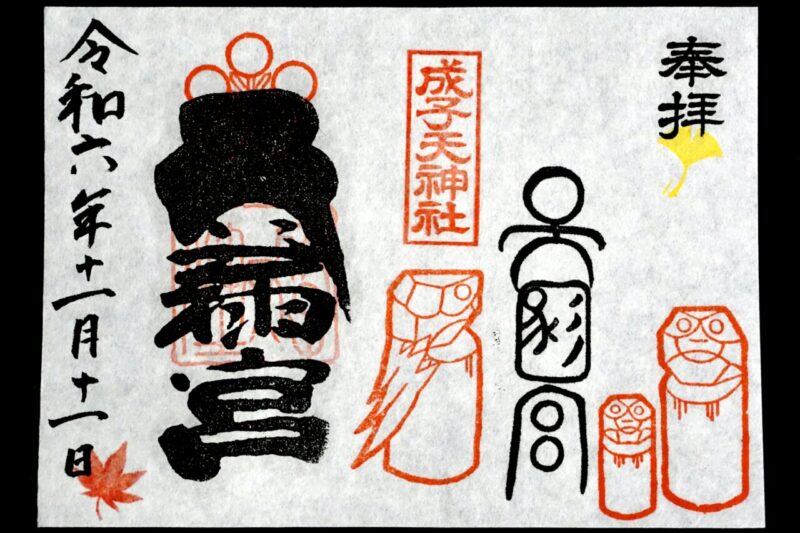

現在は書き置きで見開き仕様の御朱印もあり、こちらには鷽の姿。

現在は書き置きで見開き仕様の御朱印もあり、こちらには鷽の姿。

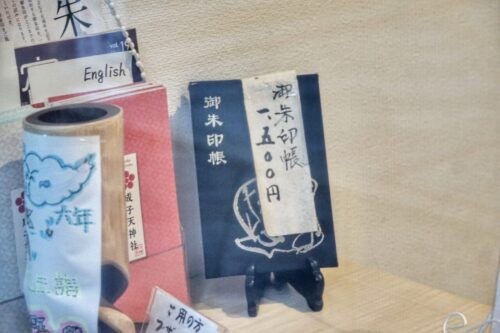

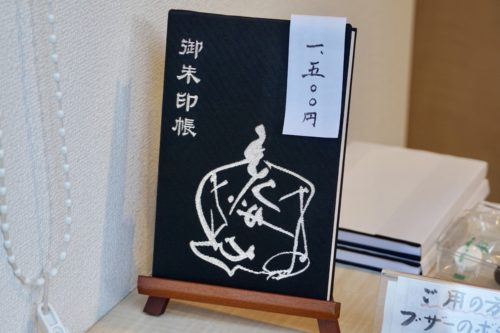

東京梅風会による御朱印帳を用意。

天神様特製の御朱印帳で都内の天神様の一部で頒布している。

天神様特製の御朱印帳で都内の天神様の一部で頒布している。

珍しいマトリョーシカ鷽・鷽みくじ

2024年は再整備プロジェクト10周年の授与品を用意。

当社にしかない張り子の鷽。

当社にしかない張り子の鷽。

マトリョーシカタイプになっているのが特徴的。

マトリョーシカタイプになっているのが特徴的。

天神信仰の神社で初天神(1月25日)の前後に行われる事が多い神事。

鷽(うそ)は幸運を招く鳥とされていて、毎年新しい鷽に替える事で、昨年までの凶事が「嘘」になり、一年の吉兆を招き開運・出世・幸運が得られると古くから信仰されてきた。

江戸時代には多くの人が集まり鷽を交換する風習があったが、現在は神社に前年の鷽を納め、新しい鷽と取り替える形を取っている。

御祭神の菅原道真公は6月25日に生まれ、2月25日に亡くなったことから「25」という数字に縁があるため月の25日が天神さまの縁日。

中でも1月25日は年の初めの縁日になるため初天神とされる。

更に可愛らしい鷽みくじ(うそみくじ)と云う御神籤も。

天神信仰の神社で行われる鷽替神事(うそかえしんじ)をモチーフにした御神籤で、小さなストラップ型の木うその中に御神籤が入っている。

天神信仰の神社で行われる鷽替神事(うそかえしんじ)をモチーフにした御神籤で、小さなストラップ型の木うその中に御神籤が入っている。

その他、七福神みくじなども用意していて御神籤だけでもバリエーション豊富。

その他、七福神みくじなども用意していて御神籤だけでもバリエーション豊富。

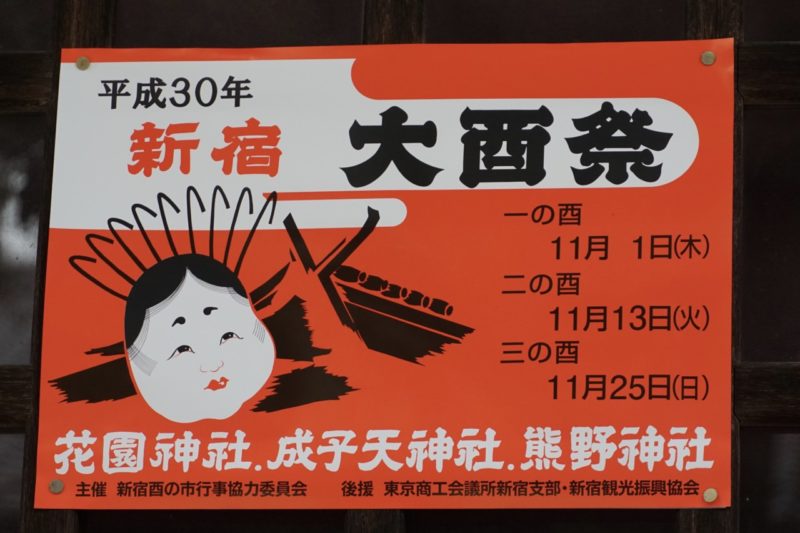

その他、11月の酉の日では小さいながら酉の市も開催。

新宿大酉祭のうちの一社に数えられており、熊手商の出店はないものの当社でも熊手の授与が行われる。

新宿大酉祭のうちの一社に数えられており、熊手商の出店はないものの当社でも熊手の授与が行われる。

所感

江戸時代の火災によって史料は焼失してはいるものの柏木成子町の鎮守として崇敬を集めた当社。

更に東京大空襲によって焼失し戦後の再建までは時間を有する事となる。

その後、「成子天神社再整備プロジェクト」によって新しい境内に生まれ変わった。

再整備される以前の当社には一度だけ参詣した事があるが、当時の記憶では西新宿の都心にありながらも鬱蒼とした鎮守といった雰囲気で素敵であった。

そうした面影はなくなってしまったものの、新しさを感じる境内は綺麗に整備されていて立派な規模感も残っており、新しさの中にも古い奉納物などを活かした造りはよい再整備が行われたと思う。

この日も多くの方が参拝に訪れており、地域からの崇敬は変わらぬ事が伝わる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(見開き書き置き)

社務所にて。

※正月には限定で七福神の御朱印もあり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

- 見開き

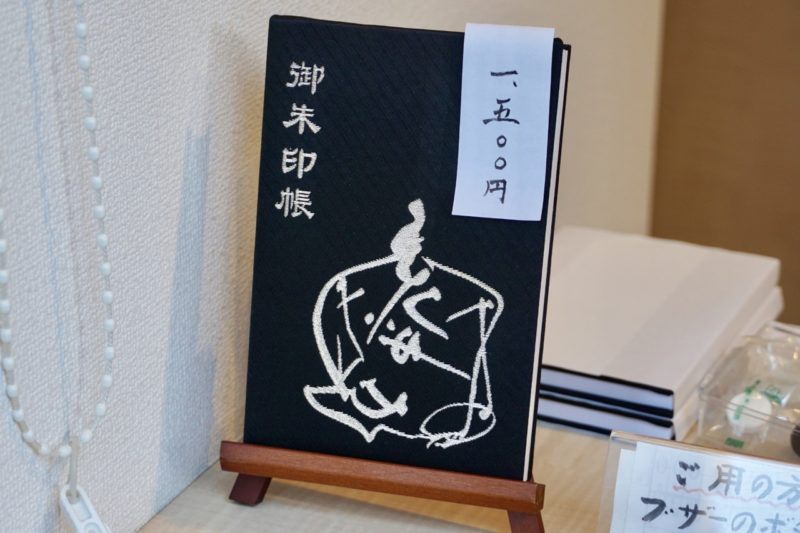

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

東京梅風会による御朱印帳を用意。

東京梅風会に加入している天神様特製の御朱印帳で、都内の天神様の一部で頒布している。

以前は赤色だったが現在は黒色の頒布。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

鷽みくじ

初穂料:500円

社務所にて。

天神信仰の神社で行われる鷽替神事(うそかえしんじ)をモチーフにした御神籤。

小さなストラップ型の木うその中に御神籤が入っている。

参拝情報

参拝日:2024/11/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/01/13(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/12/14(御朱印拝受)

コメント