目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

百発百中・皆中(みなあたる)の稲荷

東京都新宿区百人町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、新宿区百人町などの鎮守。

町名にもなっている鉄炮組百人隊より信仰を集め、鉄炮組与力が当社の霊験により射撃が百発百中となった事から「皆中(みなあたる)の稲荷」として信仰を集めた。

いつしか願い事が当たる神社として信仰を集め、現在では賭け事・宝くじ・チケット当選などにも御利益があるとして崇敬を集めている。

また奇数年9月の例大祭では鉄炮組百人隊行列が行われる事でも知られる。

神社情報

皆中稲荷神社(かいちゅういなりじんじゃ)

御祭神:倉稲之魂之大神・伊邪那岐之大神・伊邪那美之大神・諏訪大神・日本武命

社格等:─

例大祭:9月26日-27日(秋季例大祭)・奇数年の例大祭前後の土曜か日曜(鉄炮組百人隊行列)

所在地:東京都新宿区百人町1-11-16

最寄駅:新大久保駅・大久保駅

公式サイト:https://www.kaichuinari-jinja.or.jp/

御由緒

天文二年(1533)(室町時代)九月武蔵国躑躅ヶ丘(現新宿区百人町)に稲荷之大神出現(口碑伝承)。

天文二年九月二十七日稲荷之大神を神社に奉斎。(社伝)

以来此の地の総社として鎮祭、新宿の発展と共に重要なる地位を与えられ、又由緒ある歴史と幾多の霊験によって都下でも有数の神社として知られており、氏子崇敬者によって篤く信仰され、最近ではテレビ・雑誌等によって全国に紹介されております。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

室町時代に躑躅ヶ丘と呼ばれた当地に創建

社伝によると、天文二年(1533)に創建と伝わる。

武蔵国躑躅ヶ丘(現・新宿区百人町)に稲荷之大神が出現したため神社に奉斎したと云う。

現在の新宿区百人町。

古くから当地一帯にはつつじが山谷に自生。

江戸時代には鉄炮組によって栽培が始まり明治まではつつじの名所であった。

以後、当地の総社・氏神として信仰を集めた。

江戸時代に配備された鉄炮組百人隊・百人町の由来

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

家臣の内藤清成は鉄砲隊を率いて江戸入りの先陣を務めた。

高遠藩内藤家の初代とされる人物。

徳川家康の小姓を務め重用され鉄砲隊を率いた。

江戸入りに際しては家康から四谷から代々木にかけての20万余坪もの広い地を賜る。

後に内藤新宿が開設されたため多くは返上されたが、現在の新宿御苑周辺は内藤家の屋敷として使用され、江戸幕府初期の治世を支え、加増を受けて慶長六年(1601)には大名に列している。

慶長六年(1601)、江戸西域を警備するために鉄炮同心100人を当地(大久保)に配備。

鉄炮組百人隊(伊賀組百人鉄炮隊)と呼ばれた。

寛永十年(1633)、鉄炮組も幕府の直轄として一定の禄高と屋敷が与えられ、当地へ駐屯ではなく定住となった。

内藤清成が率いた鉄砲組百人隊で、伊賀組百人鉄炮隊・百人組とも称された。

その名の通り100人で構成された鉄砲隊。

伊賀組は鉄砲の扱いに長けた伊賀出身者を召し抱えていた百人組。

伊賀組の他に二十五騎組・根来組・甲賀組とあり、中でも伊賀組は鉄砲術が江戸でも1・2を争うほどの腕前であったと伝わる。

当地に鉄炮組百人隊の屋敷が置かれた事から当地は大久保百人町と呼ばれるようになる。

これが現在の百人町の由来。

百発百中の射撃・皆中(みなあたる)の稲荷

鉄炮組百人隊(伊賀組百人鉄炮隊)が当地へ定住したため、鎮守である当社も崇敬を集める。

中でも百発百中の射撃の逸話から、旗本など武家より大いに崇敬を集めた。

鉄炮組与力が射撃の腕を磨いていたが中々上達しない日々が続いていた。

ある夜、稲荷之大神が夢枕に立って霊符を示した。

翌朝、不思議に思いながら当社に参拝し、大矢場にて射撃を試みたところ百発百中であった。

これを目の当たりにした旗本たちが競って当社の霊符を受けて射撃をすると、みな百発百中で的中したと伝えられている。

こうした逸話が近郷近在に伝わる。

射撃のみではなく様々な願い事をする参拝者が増えたと云う。

いつしか当社を「皆中(みなあたる)の稲荷」と称するようになり、現在の「皆中稲荷神社」の社号と呼ばれるようになった。

いつしか当社を「皆中(みなあたる)の稲荷」と称するようになり、現在の「皆中稲荷神社」の社号と呼ばれるようになった。

鉄炮組百人隊と大久保つつじ・つつじの名所

宝暦年間(1751年-1763年)、鉄炮組百人隊がつづじの栽培を始める。

大久保百人町に屋敷を構えて幕府の警護に当たった鉄炮組百人隊の同心たち。

しかし戦のない平和な世で手柄を上げる機会もなく禄高も増える事はなかった。

そこで家計の足しにと副業として、火薬の材料となる木炭や硫黄などを肥料として使うつつじの栽培を行った事で、大久保つつじとも呼ばれた。

大久保百人町には「つつじ園」もありつつじの名所として知られた。

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

大久保のつつじ園を描いたもの。

実に壮観な景色だったようで多くの人々がつつじの名所として訪れた。

当社はこうしたつつじの名所の鎮守としても崇敬を集めた。

明治以降の当社と百人町・大久保つつじの再興と衰退

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治九年(1876)、百人町の住人によって社地を確保・遷座。

これが現在の社地である。

明治十六年(1883)、有志によってつつじ園(元つつじ園)を開園。

明治二十年(1887)、南つつじ園を開園。

明治維新によって衰退した大久保つつじであったが、有志や東京府知事によってつつじ園が開園し、大久保つつじの再興が行われた。

明治の頃が最盛期だったと云われている。

明治二十二年(1889)、町村制施行により大久保百人町・東大久保村・西大久保村が合併し大久保村が成立。

当地は大久保村百人町となり、当社は百人町の鎮守とされた。

明治三十二年(1899)、明治天皇が大久保のつつじ園へ鑑賞に訪れ和歌を詠む。

当社の境内には明治天皇の和歌を記した歌碑が残る。

当社の境内には明治天皇の和歌を記した歌碑が残る。

同年、「新宿諏訪神社」の御神霊を勧請して合祀。

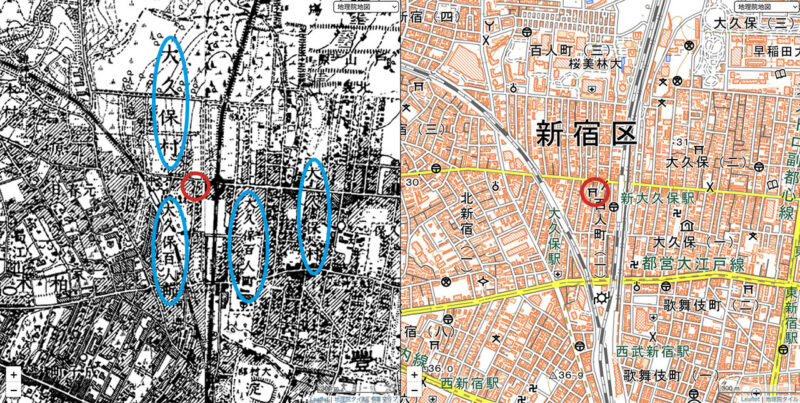

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

大久保村・大久保百人町といった地名を見ることもできる。

既に大久保駅が開業(1895年)、新大久保駅はこの後の大正三年(1914)に開業する事となる。

つつじ園などつつじの名所と知られた大久保であったが、この頃より衰退が始まっていく。

中央線の前身である甲武鉄道の敷地の支障になった事や、つつじ園の土地を無償で借りていたものの明治後期になると地代を納める必要がでてきたため、経営が困難になっていく。

大正四年(1915)に大久保のつつじは買い取られ、幾つかの公園に寄付。

その後は宅地化が進みつつじ園も閉園していくこととなる。

戦後の当社と百人町の歩み

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿を焼失。

昭和三十四年(1959)、社殿を再建。

これが現在の社殿。

これが現在の社殿。

昭和三十六年(1961)、鉄炮組百人隊出陣式を鉄炮組百人隊行列として復活。

戦後は音楽の町・楽器の町として知られた百人町だが、やがて盛り場となる事に。

1980年代末以降に韓国人の住民が増え国際化し、周辺アジア諸国関連のお店も増える事に。

現在は大久保と共に百人町は日本最大のコリアンタウンとして知られるようになっている。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

新大久保駅前・コリアンタウンに鎮座

最寄駅の新大久保駅からは西へすぐ、駅前と云える立地に鎮座。

大久保通りに面して「皆中稲荷神社」の新しい社号碑と鳥居。

大久保通りに面して「皆中稲荷神社」の新しい社号碑と鳥居。

境内に沿った裏路地。

境内に沿った裏路地。

昭和三十二年(1957)奉納の鳥居。

昭和三十二年(1957)奉納の鳥居。

まっすぐ参道が続く。

まっすぐ参道が続く。

明治天皇の歌碑・幕末に奉納された水盤

参道途中、右手に歌碑。

昭和十六年(1941)に建立されたもので、明治三十二年(1899)に明治天皇が大久保のつつじ園へ鑑賞に訪れ和歌を詠んだ事を記念したもの。

昭和十六年(1941)に建立されたもので、明治三十二年(1899)に明治天皇が大久保のつつじ園へ鑑賞に訪れ和歌を詠んだ事を記念したもの。

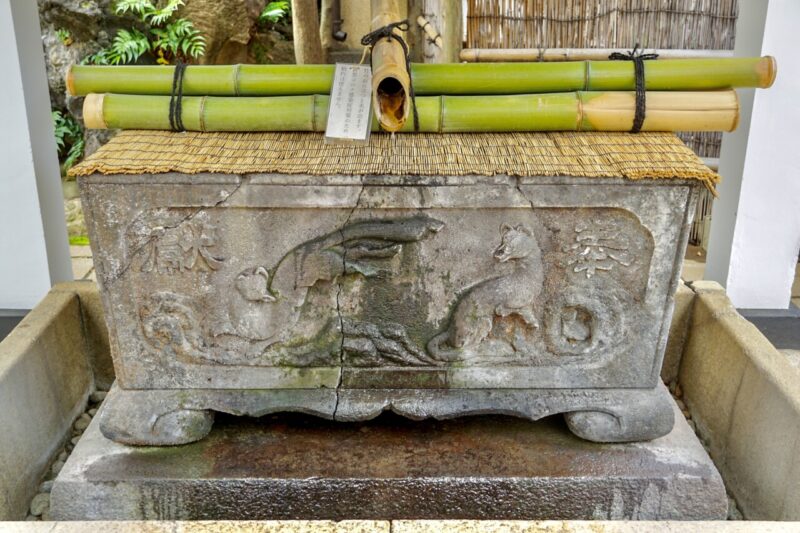

参道の左手に手水舎。

この水盤がとても古い。

この水盤がとても古い。

お稲荷様の神使である狐が彫られた水盤。

お稲荷様の神使である狐が彫られた水盤。

文久元年(1861)と幕末に奉納された水盤が現役で使用されている。

文久元年(1861)と幕末に奉納された水盤が現役で使用されている。

歯が特徴的な神狐像・二対の狛犬

参道の途中に一対の狛犬。

昭和四十二年(1967)の岡崎現代型。

昭和四十二年(1967)の岡崎現代型。

一対の神狐像。

奉納年不詳だが存在感のある狐様。

奉納年不詳だが存在感のある狐様。

劣化して下顎が取れてしまっているが歯と瞳が特徴的。

劣化して下顎が取れてしまっているが歯と瞳が特徴的。

こちらは下顎も残り、やはり歯と瞳が凛々しい。

こちらは下顎も残り、やはり歯と瞳が凛々しい。

拝殿前にも一対の狛犬。

昭和二十四年(1949)奉納。

昭和二十四年(1949)奉納。

子持ちの阿形と玉持ちの吽形。

子持ちの阿形と玉持ちの吽形。

鳥居と鉄筋コンクリート造の社殿

正面に社殿。

昭和三十四年(1959)に再建された社殿。

昭和三十四年(1959)に再建された社殿。

旧社殿は東京大空襲によって焼失。

旧社殿は東京大空襲によって焼失。

鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

御嶽神社や弁財天社などの境内社

参道の左手には境内社が並ぶ。

御嶽神社・開運稲荷大神・三峯神社・辨財天社。

御嶽神社・開運稲荷大神・三峯神社・辨財天社。

手狭な境内ながら綺麗に整備された一画。

手狭な境内ながら綺麗に整備された一画。

その向かいには百度石も。

その向かいには百度石も。

開運的中・賭け事の神様・チケット当選も

当社を崇敬した鉄炮組百人隊の与力が当社の霊符によって百発百中の射撃となった逸話。

その逸話から「皆中(みなあたる)の稲荷」と称され大いに崇敬を集めた。

その逸話から「皆中(みなあたる)の稲荷」と称され大いに崇敬を集めた。

現在では賭け事・宝くじ・チケット当選などにも御利益があるとして崇敬を集めている。

境内に掲げられた「開運稲荷大明神」の幟旗。

境内に掲げられた「開運稲荷大明神」の幟旗。

特に絵馬掛けには数多くの願い事。

絵馬掛けが数箇所あり多くの崇敬を集めている事が窺える。

絵馬掛けが数箇所あり多くの崇敬を集めている事が窺える。

開運的中の絵馬。

開運的中の絵馬。

こうした絵馬の多くがチケット当選祈願の願い事。

こうした絵馬の多くがチケット当選祈願の願い事。

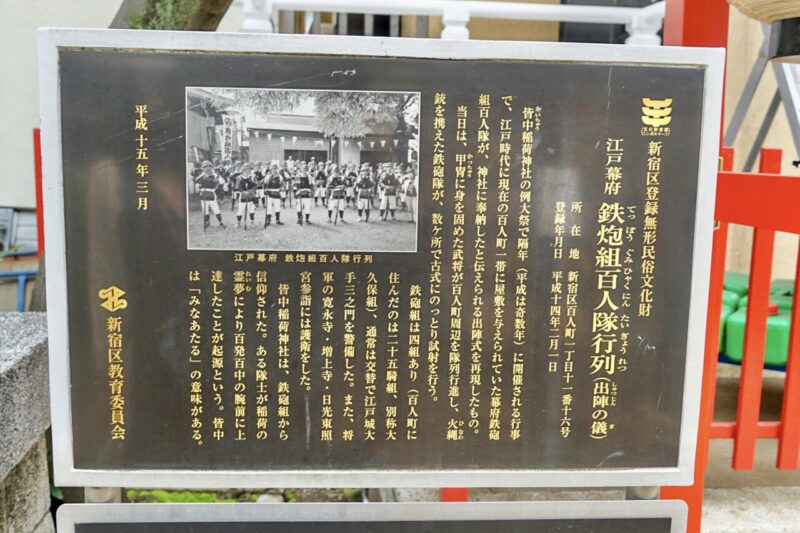

隔年で行われる鉄炮組百人隊行列

当社の例大祭は9月26日と27日に斎行。

また隔年(奇数年)の例大祭前後の土曜か日曜には鉄炮組百人隊行列が行われる。

江戸時代に鉄炮組百人隊より崇敬を集め行われていた鉄炮組百人隊出陣式。

明治初年に中止となっていたが、昭和三十六年(1961)に鉄炮組百人隊行列として復活し当社の名物となっている。

明治初年に中止となっていたが、昭和三十六年(1961)に鉄炮組百人隊行列として復活し当社の名物となっている。

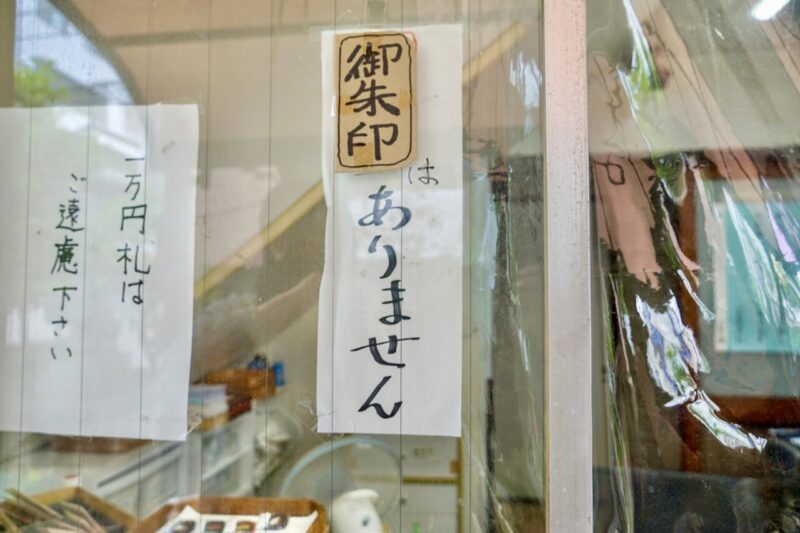

「御朱印はありません」但し御朱印帳はあり

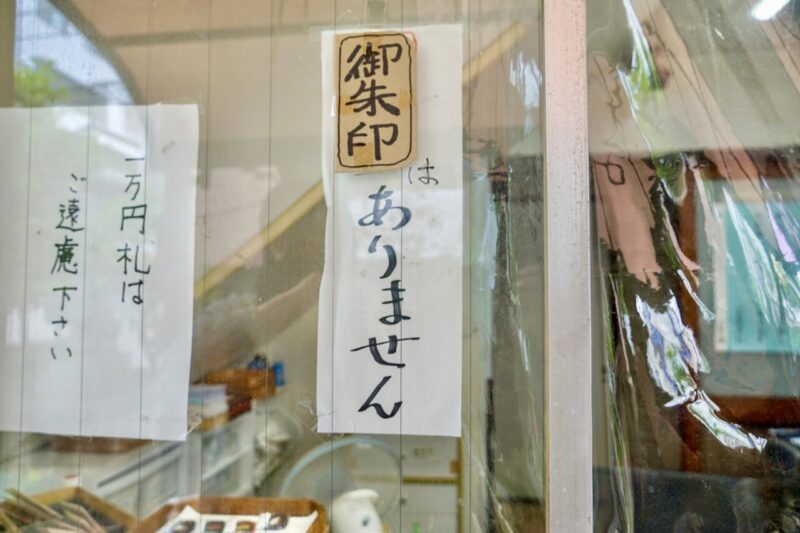

御朱印は授与所に重要な掲示あり。

授与所の窓口に数年前より「御朱印はありません」の掲示、そのため御朱印は基本的にやられていない。

授与所の窓口に数年前より「御朱印はありません」の掲示、そのため御朱印は基本的にやられていない。

授与所に「御朱印はありません」の掲示あり。

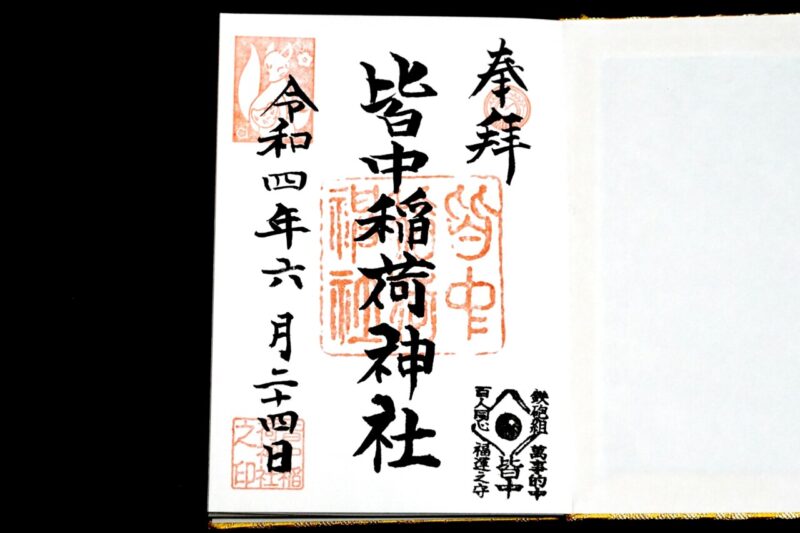

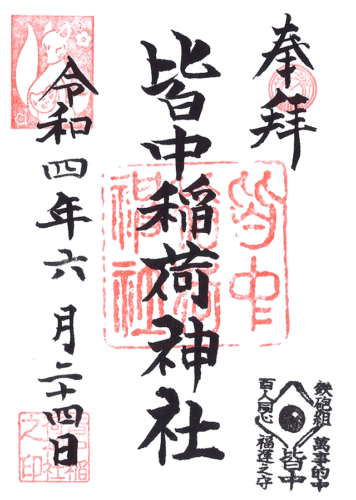

但し御朱印帳を頂いた場合は最初のページに書き入れがあり日付を入れて下さる。

但し御朱印帳を頂いた場合は最初のページに書き入れがあり日付を入れて下さる。※基本的には御朱印はやられていないスタンス。(御朱印帳を頂いた時以外は御朱印は頂けない)

※このような対応も御朱印帳の在庫切れになり次第終了となる可能性あり。

但し御朱印帳の用意がある。

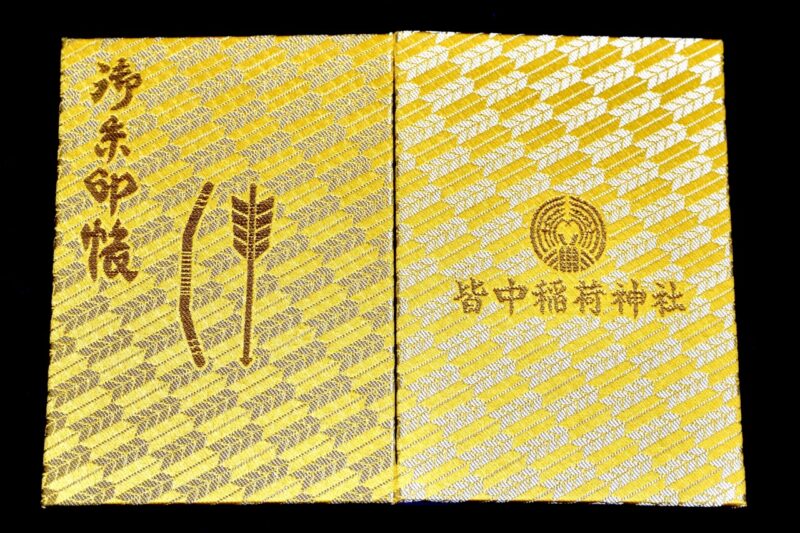

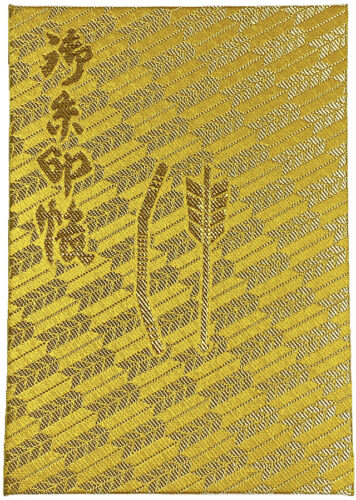

金色(黄色系)を基調と表面には矢羽根と弓と矢、裏面には矢羽根に社紋と社号をデザイン。

金色(黄色系)を基調と表面には矢羽根と弓と矢、裏面には矢羽根に社紋と社号をデザイン。

実はこの御朱印帳の最初のページに御朱印を既に書き入れ済で日付を入れて下さる。

そのため当社の御朱印帳を頂いた場合のみ書き入れ済の御朱印が頂ける形。

そのため当社の御朱印帳を頂いた場合のみ書き入れ済の御朱印が頂ける形。

所感

新大久保駅からすぐの距離に鎮座する当社。

当地(大久保百人町)に屋敷を構えた鉄炮組百人隊によって崇敬を集め、百人町の名も現在に残す。

百発百中の逸話から、現在ではよく当たる神様、賭け事の神様としても崇敬が篤い。

特に近年はチケット当選の願いを込めて参拝する方が多く絵馬にもそうした願いを見る事ができる。

新大久保周辺は昼夜問わず賑わい喧騒のある地域であるが、神社は比較的静かな空間。

神社の境内と、その外の喧騒との対比が百人町(新大久保)らしい。

そうした百人町の鎮守として崇敬を集めた当社には、大久保つつじへの歌碑や水盤など百人町の歴史を伝える良い神社である。

現在は御朱印の対応はなく御朱印帳を頂いた時のみと云う形なのは注意だが、当選祈願などに訪れる人は数多いのでぜひ参拝してみてほしい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:2,000円(御朱印帳)

授与所にて。

授与所に「御朱印はありません」の掲示あり。

但し御朱印帳を頂いた場合は最初のページに書き入れがあり日付を入れて下さる。

但し御朱印帳を頂いた場合は最初のページに書き入れがあり日付を入れて下さる。※基本的には御朱印はやられていないスタンス。(御朱印帳を頂いた時以外は御朱印は頂けない)

※このような対応も御朱印帳の在庫切れになり次第終了となる可能性あり。

- 御朱印帳限定

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

金色(黄色系)を基調とした御朱印帳。

表面には矢羽根と弓と矢、裏面には矢羽根に社紋と社号をデザイン。

防水カバー付き。

- 表面

- 裏面

参拝情報

参拝日:2022/06/24

コメント