目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

本所の総鎮守・牛御前(うしのごぜん)

東京都墨田区向島に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、本所一帯(墨田区の南半分)の総鎮守。

最近では東京スカイツリーの氏神としても知られる。

須佐之男命を祀り、かつては「牛御前(うしのごぜん)」と称された。

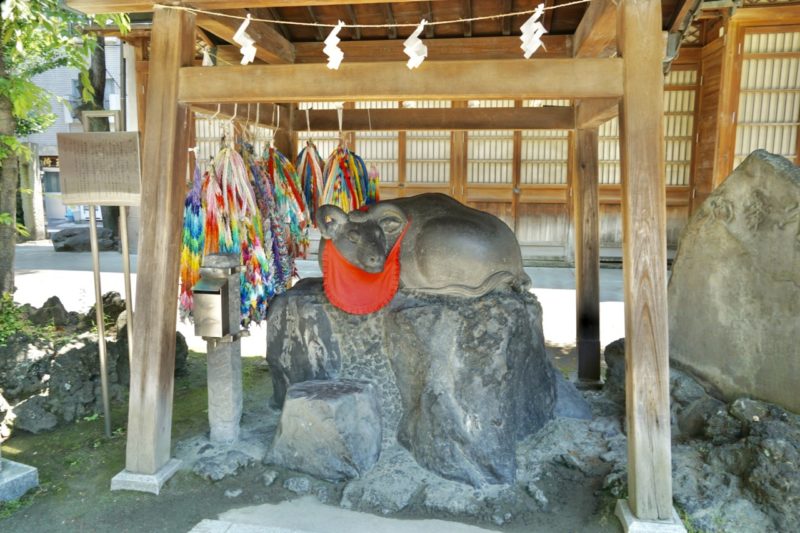

古くから撫牛信仰がある神社としても有名。

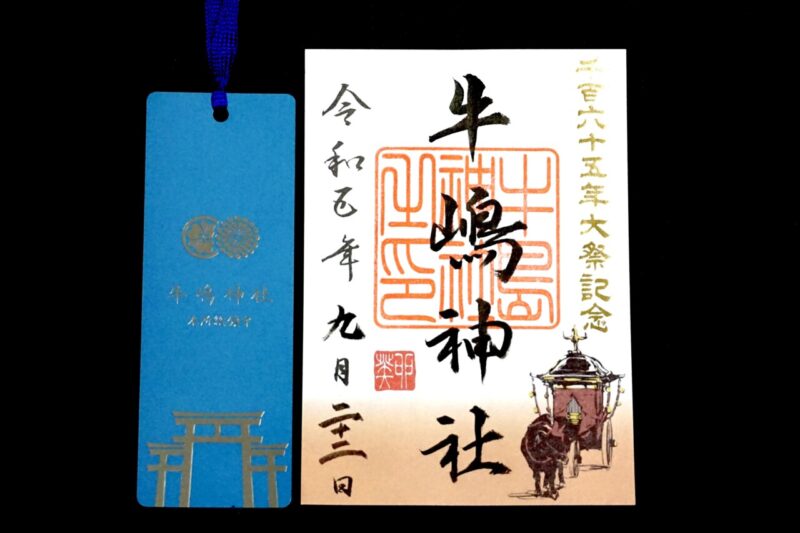

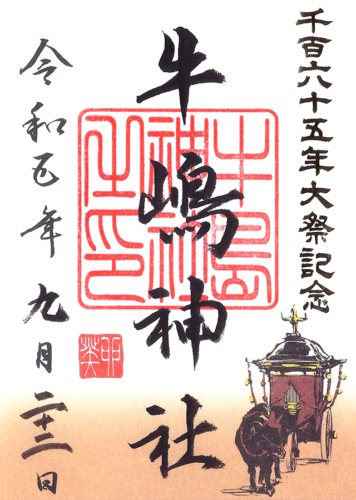

5年に1度の大祭では本物の黒牛(神牛)が鳳輦を曳き町内を練り歩く。

神社情報

牛嶋神社(うしじまじんじゃ)

御祭神:須佐之男命・天之穂日命・貞辰親王命

社格等:郷社

例大祭:9月15日(5年に1度の大祭)

所在地:東京都墨田区向島1-4-5

最寄駅:本所吾妻橋駅・とうきょうスカイツリー駅

公式サイト(Instagram):https://www.instagram.com/ushijima145/

御由緒

牛嶋神社は隅田川の東岸、もと水戸徳川邸跡の、隅田公園に隣接して鎮座しています。

古くは向島須崎町にありましたが、関東大震災後、昭和のはじめ現在地に再建されました。

明治維新前は、本所表町の牛宝山明王院最勝寺が、別当として管理していましたが、明治初年の神仏分離後「牛の御前」の社名を牛嶋神社と改めました。

隅田川に沿う旧本所一帯の土地を昔「牛嶋」と呼び、その鎮守として牛嶋神社と称したのです。

神社に伝わる縁起書によりますと、貞観二年(860年)に慈覚大師が、御神託によって須佐之男命を郷土守護神として勧請創祀、後に天之穂日命をまつり、次いでこの地でなくられた清和天皇の第七皇子貞辰親王命がまつられました。牛嶋神社の御祭神は、この三柱の神々であります。

例祭日九月十五日は、貞観の昔はじめて祭祀を行なった日であるといわれております。

治承四年(1180年)源頼朝が大軍をひきいて、下総国から武蔵国に渡ろうとした際に、豪雨による洪水のために渡ることができず、武将千葉介平常胤が祈願し、神明の加護によって全軍無事に渡ることができ、頼朝はその神徳を尊信し、翌養和元年(1181年)に社殿を造営し、多くの神領を寄進させました。

さらに天文七年(1538年)六月には、後奈良院より「牛御前社」との勅号を賜ったといわれており、また、永禄十一年(1568年)北条氏直が関東管領であった際、大道寺駿河守景秀が神領を寄進しております。

江戸時代には、鬼門守護の神社として将軍家の崇敬も厚く、特に三代将軍家光から本所石原新町の土地の寄進を受け、祭礼渡御の旅所となりました。現在の摂社若宮はその一部であります。

総桧権現造り、東都屈指の大社殿を誇る牛嶋神社は、氏子五十町・牛島講の守護神として、崇敬尊信をいただいております。(頒布の資料より)

歴史考察

慈覚大師が須佐之男命を祀り創建

社伝によると、貞観二年(860)に創建と云う。

慈覚大師(円仁)が、御神託によって須佐之男命を郷土の守護神として勧請し創建。

第三代天台座主。

遣唐使で渡海した入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の1人で、帰国後は目黒不動尊として知られる「瀧泉寺」など、関東や東北といった東日本に円仁伝承が残る寺社が多く存在しており、後に円仁派は山門派と称された。

当社の創建には慈覚大師と、御祭神である須佐之男命との伝承が残されている。

慈覚大師は草庵で須佐之男命(すさのおのみこと)の権現である老翁に会う。

「師我がために一宇の社を建立せよ、若し国土に騒乱あらば、首に牛頭を戴き、悪魔降伏の形相を現わし、天下安全の守護たらん」との託宣を受けたと云う。

この御神託によって、慈覚大師は当社を創建。

創建時は現在よりやや北に鎮座しており、現在の隅田公園の北側にあたる。

更に、天之穂日命を祀った他、当地で薨去した清和天皇第七皇子・貞辰親王命が慈覚大師によって王子権現として祀られた。

源頼朝と千葉常胤による伝承

治承四年(1180)、源頼朝が再挙。

しかし、下総国から武蔵国に渡ろうとした時、豪雨による洪水の為に隅田川を渡る事ができなかった。

この事態を受け、頼朝に加勢した千葉常胤は、当社に祈願。

加護によって全軍無事に渡る事ができたと云う。

養和元年(1181)、頼朝は当社の社殿を造営。

常胤に命じて多くの神領を寄進させたと伝わる。

千葉氏中興の祖とされる武将。

頼朝に加勢した常胤は平家との戦いや奥州藤原氏との戦いで活躍し、千葉氏を地方豪族から筆頭御家人の地位まで押し上げた。

常胤以降、一族は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが多くなる。

こうした伝承から、当社はその後も千葉氏より篤く崇敬を集めた。

現在も宝物として月輪の紋をつけた千葉氏の旗が伝わっている。

鎌倉時代から伝わる牛鬼の如き妖怪の伝説

御由緒書には記されていないが、当地には古くから牛鬼の伝説が伝わる。

鎌倉時代の『吾妻鏡』などに、牛鬼の伝説が記されている。

鎌倉時代に成立した日本の歴史書。

治承四年(1180)から文永三年(1266)までの鎌倉幕府の事績を編記しており、成立時期は鎌倉時代末期で推定され、編纂者は幕府中枢の複数の者による。

いくつかの伝説が残るが、鎌倉時代の『吾妻鑑』や、江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』に記載されている伝説を以下に要約。

建長三年(1251)、「浅草寺」に牛のような妖怪が出現。

食堂にいた僧侶たち24人が悪気を受けて病に侵され、7人が死亡したと云う。

この妖怪は、隅田川から現れた牛鬼のような妖怪で、浅草の対岸にある「牛嶋神社」に飛び込み、「牛玉」という玉を残した。

牛鬼は神として祀られ、この牛玉は神社の社宝となった。

この牛鬼を、牛頭天王と習合した須佐之男命の化身とする説もあり興味深い。

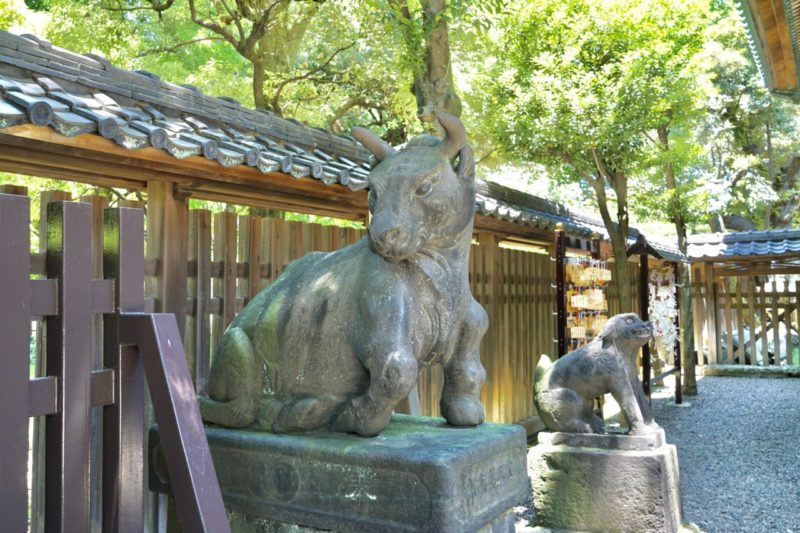

当社には「撫牛」の像の他、狛犬ならぬ狛牛が置かれている。

こうした面からも古くから当社には牛にまつわる信仰が根付いていた事が分かる。

こうした面からも古くから当社には牛にまつわる信仰が根付いていた事が分かる。

文政八年(1825)には現在の撫牛が奉納。

それ以前より撫牛はあったそうで、以前は牛型の自然石だったと云う。

それ以前より撫牛はあったそうで、以前は牛型の自然石だったと云う。

このように中世から江戸時代になってもこうした牛に対する信仰が篤かった事が窺える。

後奈良天皇より牛御前社の勅号を賜る

天文七年(1538)、後奈良院(後奈良天皇)より「牛御前社」との勅号を賜わる。

第105代天皇(在位1526年-1557年)。

朝廷の財政は窮乏を極めていた頃に即位した天皇で、民の事を思う慈悲深く清廉な人柄であったと云い、「伊勢神宮」で皇室と民の復興を祈願した記録などが残る。

朝廷より「牛御前社」を賜った事により、「牛御前(うしのごぜん)」として崇敬を集めた。

朝廷より賜る称号。

永禄十一年(1568)、北条氏直が関東管領であった際に、大道寺駿河守景秀が神領を寄進。

このように中世にかけても広く崇敬を集めた。

江戸城鬼門守護の一社として徳川将軍家からの崇敬

江戸時代に入ると、徳川将軍家からも篤い崇敬を集め、江戸城の鬼門守護の神社の一社とされた。

艮(うしとら)の方角であり、すなわち北東の方角。

鬼が出入りする方角であるとして、万事に忌むべき方角とされる。

第三代将軍・徳川家光は、本所石原新町の土地を当社に寄進。

祭礼渡御の旅所としたという。

神霊の渡御の際、神霊を仮に安置するところ。

本所一帯の総鎮守・江戸切絵図から見る当社

江戸時代に入ると当社は、本所地域の総鎮守として崇敬を集めた。

江戸の新興居住区域として発展。

元禄年間(1688年-1704年)頃、急速に宅地化が進み、多くの江戸町民が移り住んだ。

本所は江戸の下町であり池波正太郎著『鬼平犯科帳』などの時代小説などにもよく出てくる地名。

墨田区本所地域内で代を重ねた住人は「本所っ子」と呼ばれ、江戸っ子の代名詞となっている。

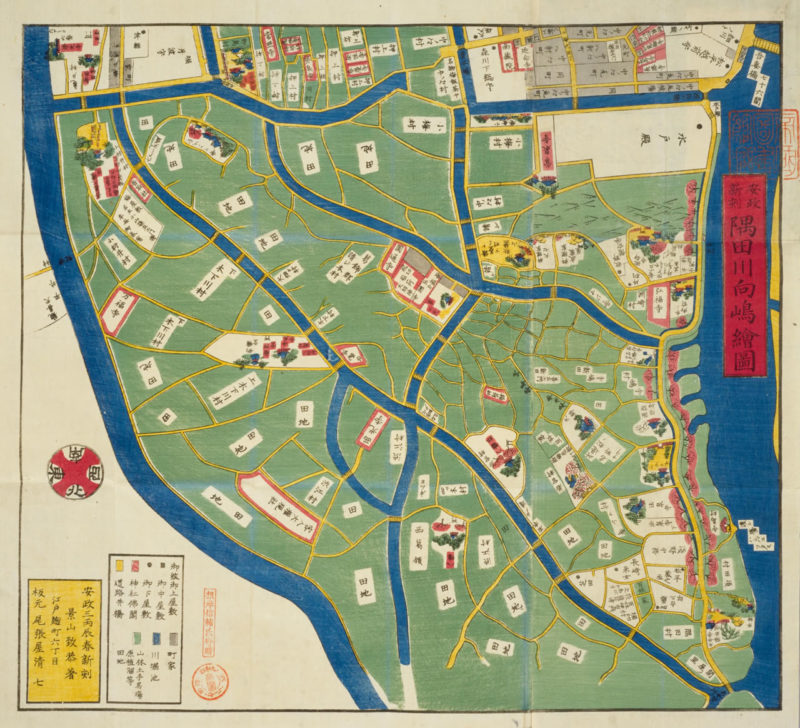

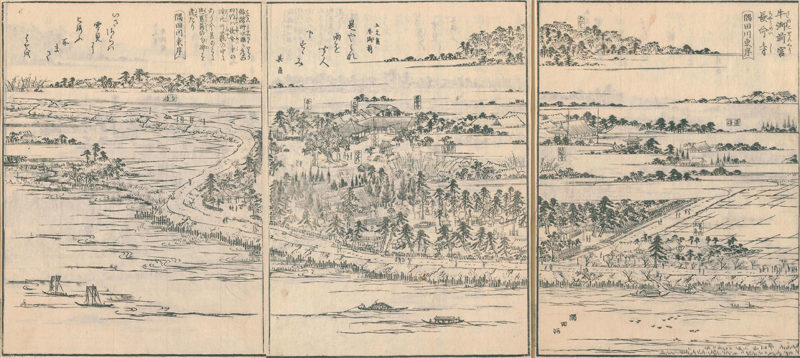

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の隅田川・向島周辺の切絵図。

下が北の切絵図となっており、当社は図の右に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で、「牛ノ御前」と記されている。

広い本所一帯の総鎮守として崇敬を集めた。

隅田川沿いには桜の木が描かれていて、桜の名所でもあった。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(須崎村)

牛御前社

本所及牛嶋の鎮守なり。北本所表町最勝寺持。祭神素盞嗚尊は束帯坐像の画幅なり。王子権現を相殿とす。本地大日は慈覚大師の作縁起あり信しかたきこと多し。其略に、貞観二年慈覚大師当国弘通の時行暮て傍の草庵に入しに、衣冠せし老翁あり云。国土悩乱あらはれ首に牛頭を戴き悪魔降伏の形相を現し国家を守護せんとす。故に我形を写して汝に与へん我ために一宇を造立せよとて去れり。これ当社の神体にて老翁は神素盞嗚尊の権化なり。牛頭を戴て守護し賜はんとの誓にまかせて牛御前と号し、弟子良本を留めてこの像を守らしめ、本地大日の像を作り釈迦の石佛を彫刻してこれを留め、大師は登山せり。良本これより明王院と号し、牛御前を渇仰し、法華千部を読誦して大師の残せる石佛の釈迦を供養佛とす。其後人皇五十七代陽成院の御宇聖和天皇第七の皇子故有て当国に遷され、元慶元年九月十五日当所に於て斃せられしを、良本祟ひ社傍に葬し参らせ其霊を相殿に祀れり。今の王子権現是なり。治承四年源頼朝諸軍を引率し下総国に至る時に、隅田川洪水陸地に漲り渡るへき便なかりしに、千葉介常胤当社に祈誓し船筏を設け大軍恙なく渡りしかば、頼朝感して明る養和元年再ひ社領を寄附せしより、代々国主領主よりも神領を附せらる。天文七年六月廿八日後奈良院牛御前と勅号を賜ひ次第に氏子繁栄せり。北条家よりも神領免除の文書及神寶を寄す其目後に出す。又建長年中浅草川より牛鬼の如き異形のもの飛出し、嶼中を走せめくり当社に飛入忽然として行方を知らず。時に社壇に一つの玉を落せり。今社寶牛玉是なりと記したれど、旧きことなれば造ならさること多し。(以下略)

須崎村の「牛御前社」と記されているのが当社。

本所及び牛嶋の鎮守とあり、本所の総鎮守として崇敬を集めていた事が伝わる。

上述した慈覚大師が創建した際の縁起や、源頼朝・千葉常胤の逸話なども記されている。

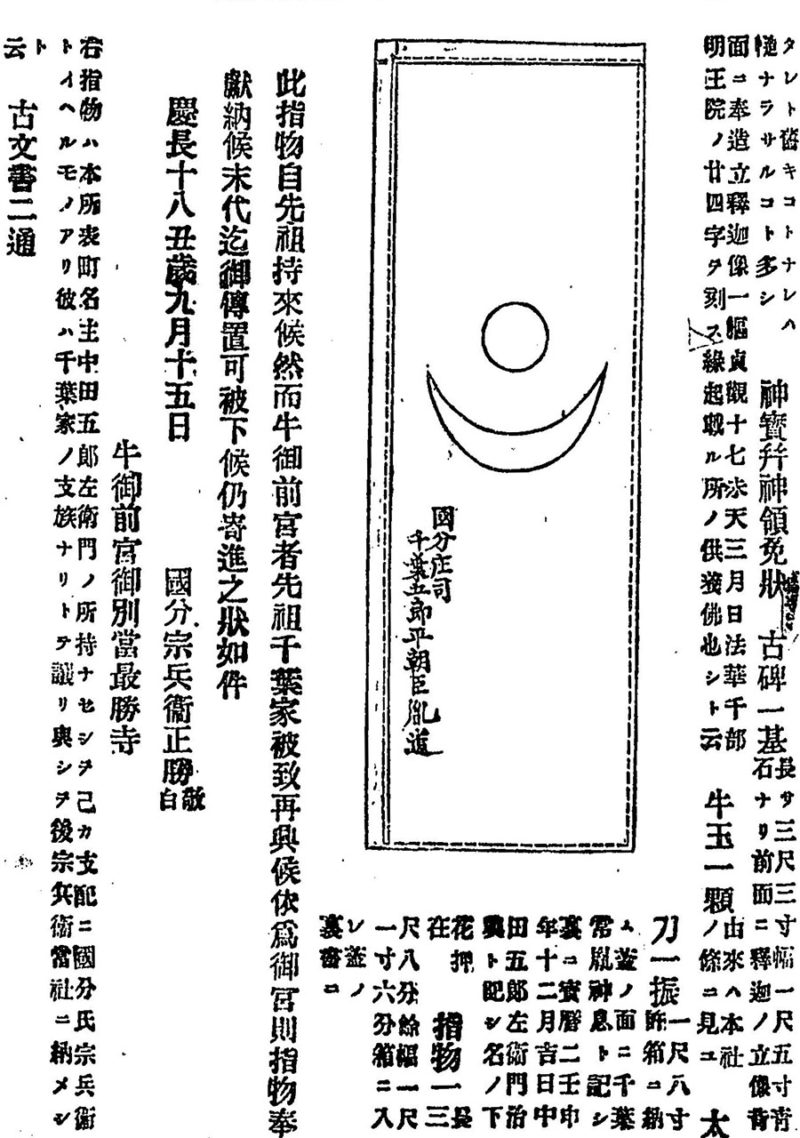

図付きで描かれており、箱書に「此指物自先祖 持来候 然而牛御前宮者 先祖千葉家被再興候 慶長十八年九月十五日 国分宗兵衛正勝敬白 牛御前別当最勝寺」とある。

更に「牛鬼の如き異形のもの飛出し」といった妖怪話も伝わっていた。

別当寺は「最勝寺」が担った。

正式名称は「牛宝山(ごほうざん)明王院最勝寺」。

当社の縁起と同様に、貞観二年(860)に円仁(慈覚大師)により隅田川畔に草創。

現在は江戸川区平井にあり、通称「目黄不動尊」として親しまれている。

江戸名所図会で見る当社

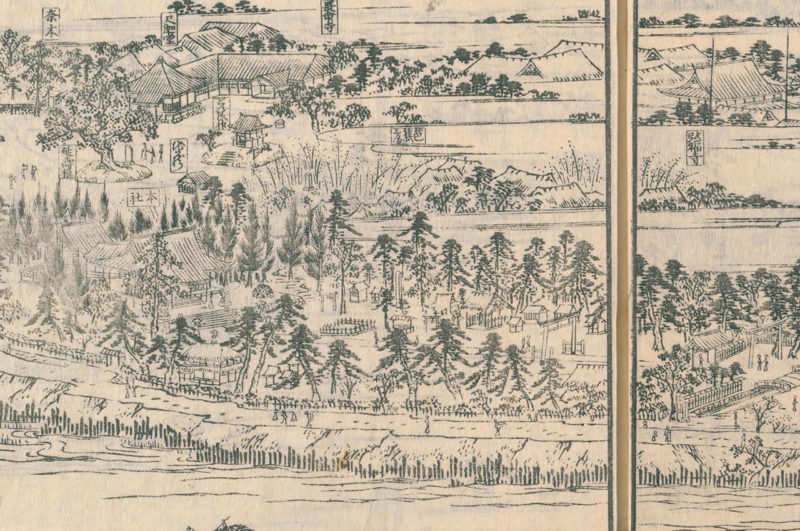

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「牛御前宮」「長命寺」として3ページに渡り描かれたのが当社。

当時は「長命寺」の近くに鎮座しており、現在でいうところの隅田公園の北側になる。

墨田区向島5丁目にある寺院で、隅田川七福神の弁財天。

寛永年間(1624年-1645年)に第三代将軍・徳川家光が鷹狩りを行った際、急病になったため休息を取り、境内の井戸水で薬を服用したところ、たちまち快癒したため、長命水の名を授けられ「長命寺」と呼ばれるようになった。

なお門前で売られた「長命寺桜もち」は、関東風の桜もち発祥の地とされる。

現在とは鎮座地が少し違うものの、当時から見事な社殿を有していた事が伝わる。

鳥居も二之鳥居まであり多くの境内社の姿を見る事ができる。

ある人云く、当社を牛御前と称しまゐらすは、この地、いにしへ牛島の出崎にてありしゆゑ、牛島の出崎といふべきを略して、牛の御崎と唱へたりしならんを、後世誤りて崎を前に書きあらため、またそれを御前と転称せしにやといへり。

この『江戸名所図会』には、「牛御前」の由来として、牛嶋の出崎に位置するところから牛嶋の御崎と称えたのを、御前と転称したものであろうとの説明書きが記されている。

葛飾北斎が生涯の大半を過ごした地

世界的にも有名な葛飾北斎は、当社にゆかりの深い人物として知られる。

現在の墨田区亀沢付近で生まれ、生涯の大半を本所地域で過ごした。

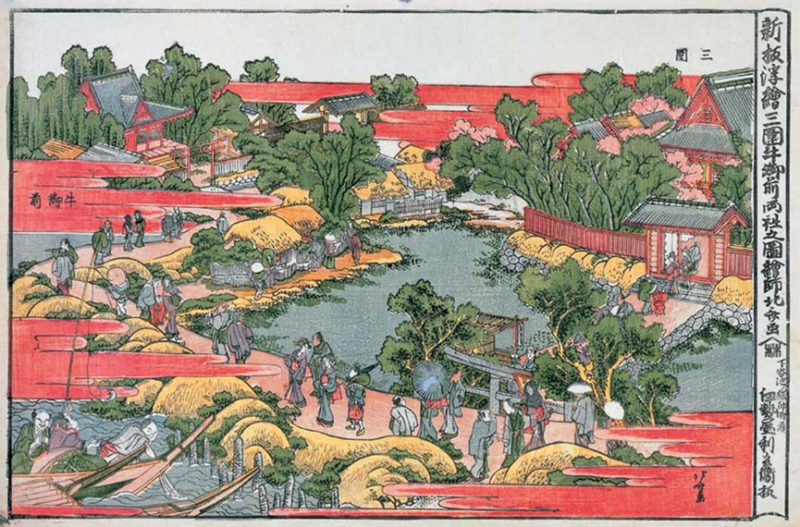

そのため、北斎は当社近辺を題材として描く事も多かった。

江戸時代後期の浮世絵師で、世界的にも著名な画家。

代表作に『富嶽三十六景』や『北斎漫画』があり、生涯に3万点を超える作品を発表。

化政文化を代表する一人。

西洋の遠近法を取り入れた浮世絵技法の一つで浮絵とよばれるもの。

右手に「三囲神社」、そして左手に「牛御前(当社)」が描かれている。

遷座する前の当社は「三囲神社」と共に江戸町民に愛された神社であった。

弘化二年(1845)、北斎は当社に『須佐之男命厄神退治之図』を奉納。

北斎が86歳と晩年の作品で、126×276cmの巨大な作品。

全体に銀箔使用された豪華な作品だったと伝わる。

惜しくも関東大震災の際に焼失。

現在はモノクロ写真が残り、当社の拝殿に掲げられている。

2016年11月22日、「すみだ北斎美術館」開館に合わせて、『須佐之男命厄神退治之図』が最先端のデジタル技術と伝統技術・学術知見の融合で復元。

推定復元として「すみだ北斎美術館」で公開された。

明治以降の歩み・関東大震災後の復興遷座

明治になり神仏分離。

「牛御前」から、現在の「牛嶋神社」に改称。

明治五年(1872)、郷社に列した。

明治五年(1872)、郷社に列した。

明治十一年(1878)、郡区町村編制法によって、本所区が成立。

明治二十二年(1889)、東京市の設置によって東京市本所区となる。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が現在の鎮座地だが、当時は「徳川邸」であった。

橙円で囲った箇所が当時の鎮座地で、「牛島社」とあり、現在の隅田公園の北側にあたる。

大正十一年(1922)に東京市公園課から発行された『東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖』に掲載されたもので、関東大震災以前の当社の境内・社殿を見る事ができる。

現在より北西に鎮座していた当時の様子で、おそらく江戸時代の頃の境内を色濃く残しているのだろう。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当社も大きな被害を受け社殿が焼失。

葛飾北斎が奉納した『須佐之男命厄神退治之図』も焼失してしまう。

昭和の初め、現在地に遷座。

昭和七年(1932)、社殿が再建。

この社殿が戦火も免れ現存している。

この社殿が戦火も免れ現存している。

戦後になり境内整備が進む。

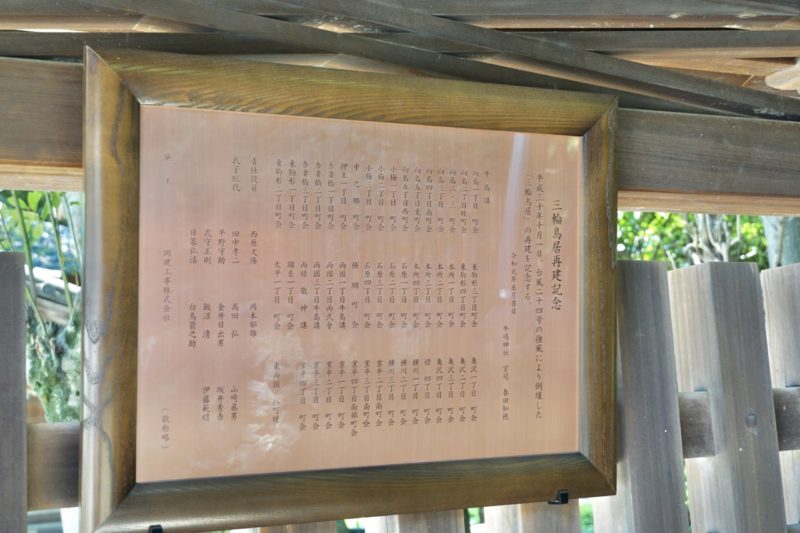

平成三十年(2018)、台風の被害により当社のシンボルの1つであった三ツ鳥居が倒壊。

令和元年(2019)、三ツ鳥居を再建。

令和元年(2019)、三ツ鳥居を再建。

以前とほぼ変わらぬ姿で再建を果たした。

以前とほぼ変わらぬ姿で再建を果たした。

現在は本所地域・氏子五十町の氏神として崇敬を集め、5年に1度の大祭では、鳳輦(牛車)を中心とする古式豊かな行列が巡行される。

境内案内

隅田公園の一画に鎮座・東京スカイツリーの氏神

言問橋の東側、隅田公園の一画に鎮座。

三ツ目通り沿い東向きに大鳥居があり、その奥が境内へと続く。

三ツ目通り沿い東向きに大鳥居があり、その奥が境内へと続く。

大鳥居からは東京スカイツリーの姿も。

東京スカイツリーの氏神は当社。

東京スカイツリーの氏神は当社。

東京スカイツリーが建立時には当社の神職が神事の奉仕をしている。

東京スカイツリーが建立時には当社の神職が神事の奉仕をしている。

隅田公園内にも当社の鳥居が2つ。

南向きに立つのが表参道にあたる。

南向きに立つのが表参道にあたる。

昭和三十二年(1957)に建立された鳥居で、扁額には「牛嶋神社」の文字。

昭和三十二年(1957)に建立された鳥居で、扁額には「牛嶋神社」の文字。

更に隅田公園内の西側にも鳥居。

大きな社号碑と共に古い鳥居。

大きな社号碑と共に古い鳥居。

文久二年(1862)の銘が残っており、旧鎮座地から現在地に遷座する際に移されたものなのが分かる。

文久二年(1862)の銘が残っており、旧鎮座地から現在地に遷座する際に移されたものなのが分かる。

鳥居を潜ると境内。

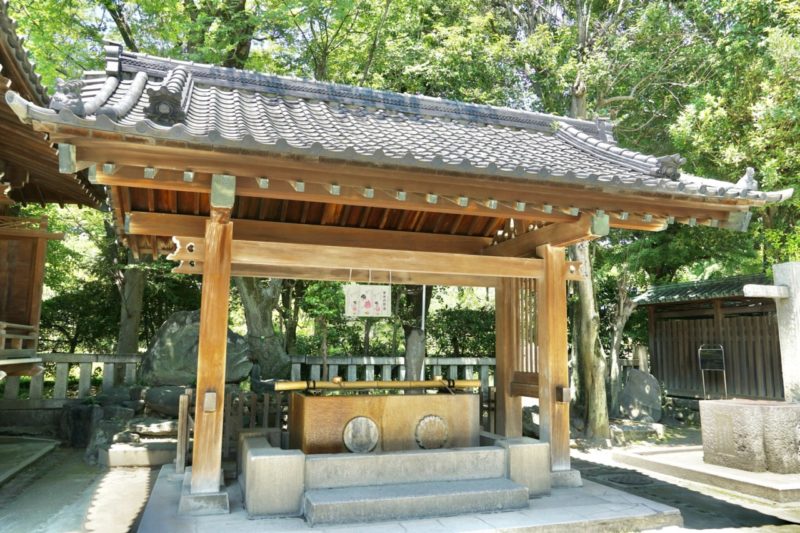

参道の左手に手水舎。

参道の左手に手水舎。

綺麗に整備され身を清める事ができる。

綺麗に整備され身を清める事ができる。

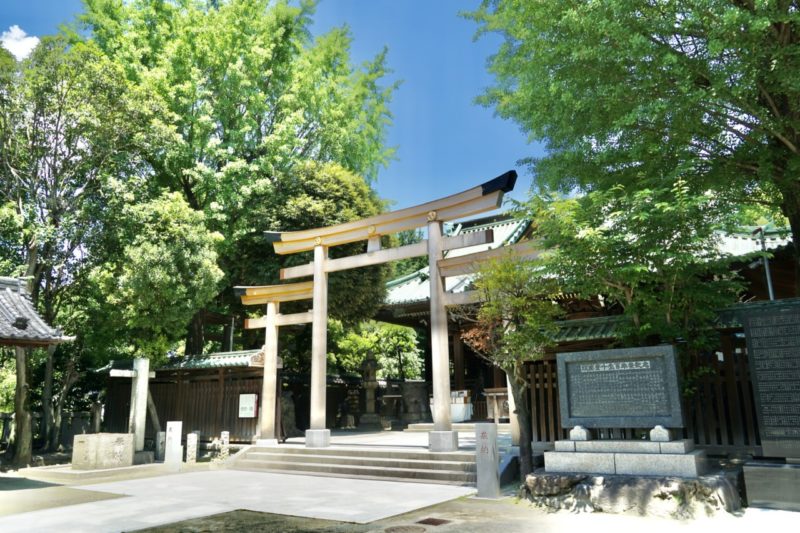

全国的にも珍しい三ツ鳥居・倒壊も再建される

社殿の前には立派な三ツ鳥居(みつとりい)。

全国的にもかなり珍しい鳥居。

全国的にもかなり珍しい鳥居。

鳥居の両脇に、小規模な2つの鳥居を組み合わせた鳥居。

鳥居の両脇に、小規模な2つの鳥居を組み合わせた鳥居。

三輪鳥居(みわとりい)とも呼び、当社のシンボルの1つ。

三輪鳥居(みわとりい)とも呼び、当社のシンボルの1つ。

平成三十年(2018)台風24号によって倒壊したものの、令和元年(2019)に再建を果たした。

平成三十年(2018)台風24号によって倒壊したものの、令和元年(2019)に再建を果たした。

国産檜で再建され、比較的早い段階で再建されたのも当社が多くの崇敬を集めている証拠と云える。

国産檜で再建され、比較的早い段階で再建されたのも当社が多くの崇敬を集めている証拠と云える。

明神鳥居の両脇に小規模な2つの鳥居を組み合わせたもの。

関東圏だと他に「三峯神社」(埼玉県秩父市)の鳥居が三ツ鳥居として有名で、他ではあまり見かける事がない大変珍しい鳥居。

平成三十年(2018)台風24号の被害で旧三ツ鳥居が倒壊した後の姿を記録のために残す。

支柱のみ残された状況となっていたが、令和元年(2019)に氏子崇敬者の支援もあり無事再建を果たした。

支柱のみ残された状況となっていたが、令和元年(2019)に氏子崇敬者の支援もあり無事再建を果たした。戦前に再建された都内屈指の社殿

社殿はとても見事で美しいもの。

旧社殿は関東大震災を被り、昭和の初めに現在地へ遷座。

旧社殿は関東大震災を被り、昭和の初めに現在地へ遷座。

昭和七年(1932)に再建された社殿が現存。

昭和七年(1932)に再建された社殿が現存。

都内でも屈指の大きさの社殿で、総檜権現造りの見事な造り。

都内でも屈指の大きさの社殿で、総檜権現造りの見事な造り。

拝殿には細かい彫刻も残るり、木鼻の獅子の造形も実に見事。

拝殿には細かい彫刻も残るり、木鼻の獅子の造形も実に見事。

こうした立派な社殿で再建されたのも、本所総鎮守として崇敬を集めていたからこそであろう。

こうした立派な社殿で再建されたのも、本所総鎮守として崇敬を集めていたからこそであろう。

狛犬ならぬ狛牛・墨田区最古の狛犬など

境内には多くの狛犬が置かれているが、中でも特徴的なのが狛牛の存在。

拝殿の両端に一対の狛牛。

拝殿の両端に一対の狛牛。

「牛御前」と称され、牛への信仰が篤い当社ならではの信仰。

「牛御前」と称され、牛への信仰が篤い当社ならではの信仰。

狛牛の奥にあるのが古い狛犬。

享保十四年(1729)に奉納された墨田区最古の狛犬。

享保十四年(1729)に奉納された墨田区最古の狛犬。

ユニークな表情で江戸初期から中期にかけて見られる独特な造形。

ユニークな表情で江戸初期から中期にかけて見られる独特な造形。

享保十四年(1729)の銘がはっきりと残る。

享保十四年(1729)の銘がはっきりと残る。

近くには凛々しい表情の狛犬。

文化八年(1811)に奉納されたものでこちらも古い。

文化八年(1811)に奉納されたものでこちらも古い。

ややいかつい表情をしていて、上述の狛犬とは全く違う表情。

ややいかつい表情をしていて、上述の狛犬とは全く違う表情。

更に立派な獅子山の上に狛犬。

文政十年(1827)に奉納された獅子山で、躍動感のある見事な造り。

文政十年(1827)に奉納された獅子山で、躍動感のある見事な造り。

毛並みも立体的で美しい造形美、阿吽で雌雄となっている。

毛並みも立体的で美しい造形美、阿吽で雌雄となっている。

他にも参道途中に一対の狛犬。

こちらは昭和七年(1932)の社殿の再建に合わせて奉納されたもの。

こちらは昭和七年(1932)の社殿の再建に合わせて奉納されたもの。

大きめで愛嬌のあるユニークな表情が特徴的。

大きめで愛嬌のあるユニークな表情が特徴的。

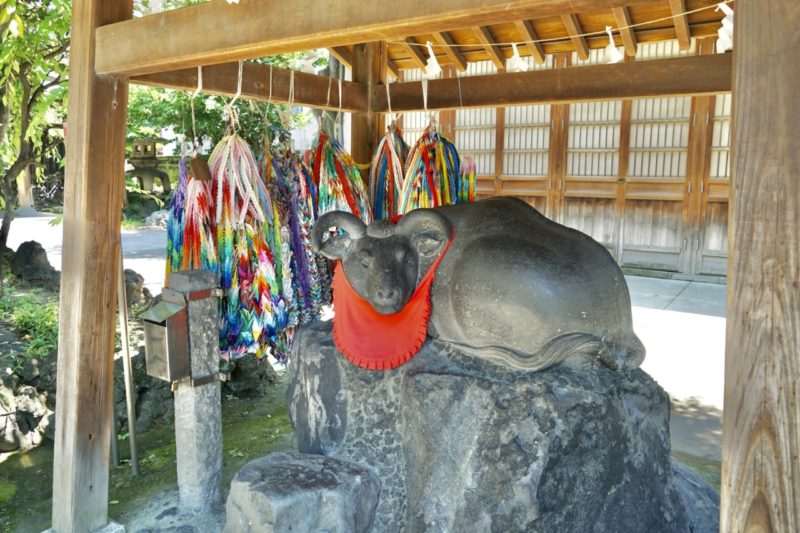

江戸後期に奉納された撫牛・病気が治る撫牛信仰

参道の右手に当社のシンボルの1つでもある撫牛。

江戸時代の頃から庶民に親しまれた撫牛で、撫牛信仰による。

江戸時代の頃から庶民に親しまれた撫牛で、撫牛信仰による。

現在の撫牛は文政八年(1825)に奉納されたもので、それ以前は牛型の自然石だったと云う。

現在の撫牛は文政八年(1825)に奉納されたもので、それ以前は牛型の自然石だったと云う。

牛の同じ箇所を撫でると病気が治るという信仰。

体だけではなく心も治るとされる心身回癒の祈願物。

当社の撫牛の独自の信仰として、子供が生まれた時に涎かけを奉納し、これを子供にかけると健康に成長するという言い伝えが伝わっており、涎かけが奉納されている姿をよく見る事ができる。

当社の撫牛の独自の信仰として、子供が生まれた時に涎かけを奉納し、これを子供にかけると健康に成長するという言い伝えが伝わっており、涎かけが奉納されている姿をよく見る事ができる。表参道鳥居のすぐ右手には包丁塚。

三竹会により昭和三十七年(1962)建立されたもので、食用になった牛を慰霊するための碑。

三竹会により昭和三十七年(1962)建立されたもので、食用になった牛を慰霊するための碑。

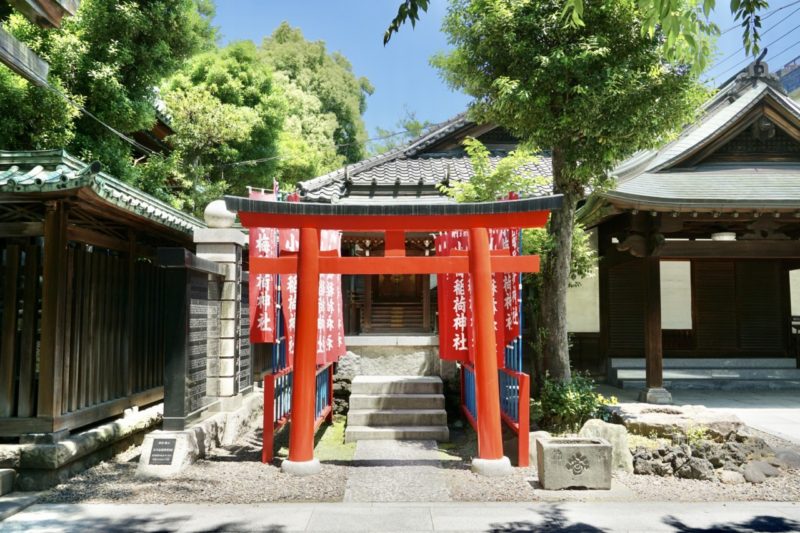

境内社のお稲荷様・力石など

社殿の右手に境内社。

小梅稲荷神社と云うお稲荷様で、旧向島小梅町に鎮座していたが、当社に遷座し祀られている。

小梅稲荷神社と云うお稲荷様で、旧向島小梅町に鎮座していたが、当社に遷座し祀られている。

包丁塚の隣には多くの力石。

力比べに使ったであろう力石が置かれた一画。

力比べに使ったであろう力石が置かれた一画。

数多く整備し保管されている。

数多く整備し保管されている。

5年に1度の大祭では黒い神牛が鳳輦を曳く(2023年開催)

当社の例祭は9月15日に斎行。

5年に1度の神幸祭では鳳輦(牛車)を中心とする古式豊かな行列が氏子五十町安泰祈願巡行。

黒雄和牛が神牛となり鳳輦を曳き町内を練り歩く。

隅田公園や隅田川は桜の名所

当社に隣接する隅田公園や隅田川は桜の名所として知られる。

特に隅田川は江戸時代からの桜の名所として名高い。

八代将軍・徳川吉宗は江戸庶民に桜の花見を広めた事で知られる。

吉宗は隅田川や飛鳥山・御殿山などに桜を植樹。

江戸庶民に一般開放して桜の花見が広まった。

隣接する隅田公園の桜。

当社の鳥居と桜。

当社の鳥居と桜。 東京スカイツリーと桜。

東京スカイツリーと桜。

桜の季節は当社にとっても特別な季節。

桜の季節は当社にとっても特別な季節。 2022年以降は桜限定御朱印も授与されている。

2022年以降は桜限定御朱印も授与されている。

秋の黄葉も美しい・ライトアップイベントも

11月下旬から12月中旬にかけては境内の銀杏などが色づく。

銀杏並木の参道。

銀杏並木の参道。

黄葉と三ツ鳥居。

黄葉と三ツ鳥居。

年末年始にかけてはライトアップイベントも。

年末年始にかけてはライトアップイベントも。

日が落ちると幻想的に境内を照らす。

日が落ちると幻想的に境内を照らす。

1月末までのイベント。

1月末までのイベント。

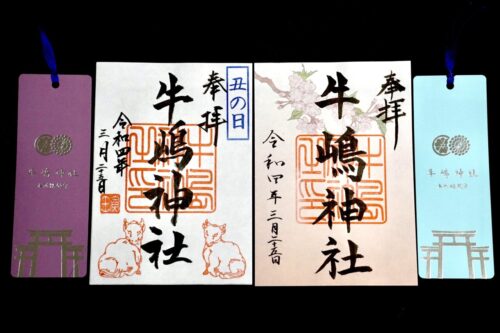

限定御朱印・丑年特別御朱印・丑の日限定御朱印

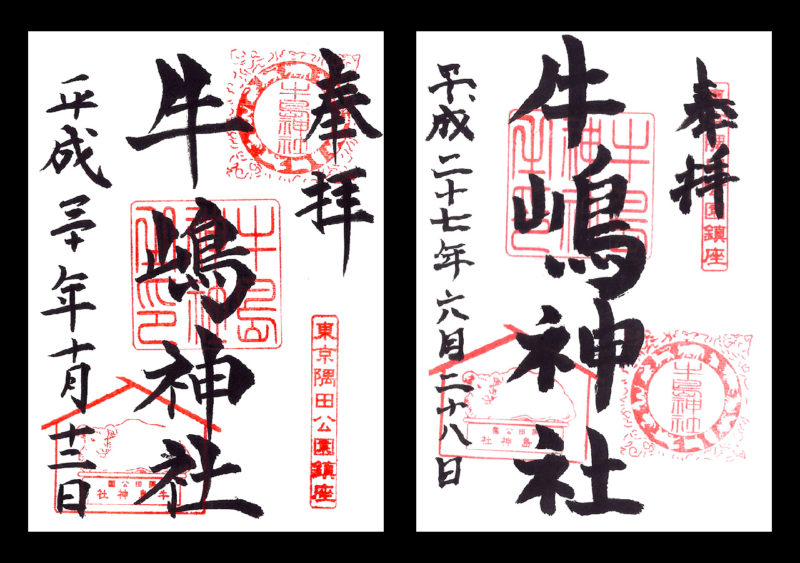

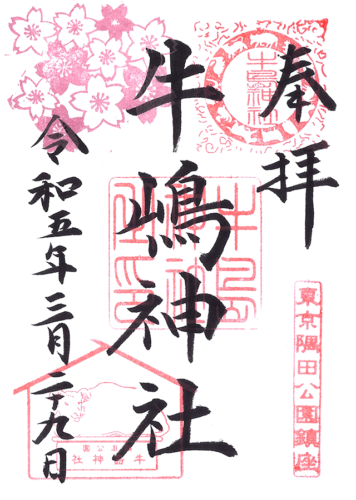

御朱印は拝殿右横の授与所にて。

いつも丁寧に対応して下さる。

いつも丁寧に対応して下さる。

御朱印には撫牛のスタンプも押される。

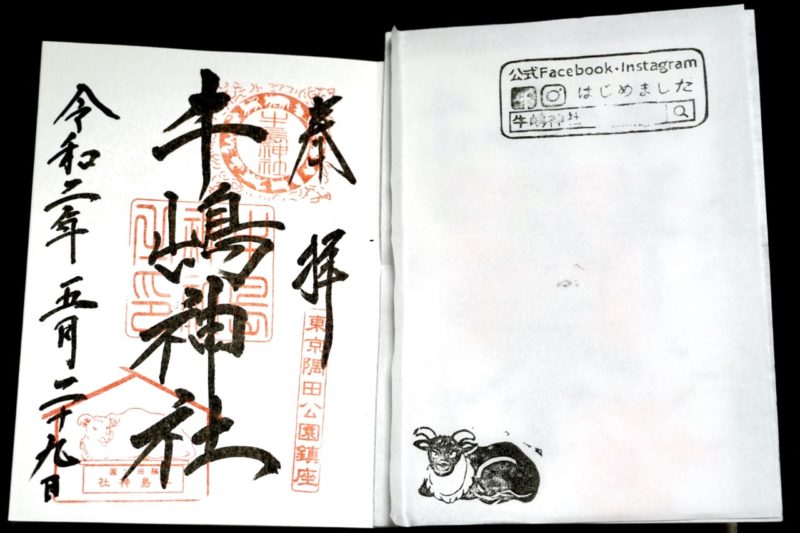

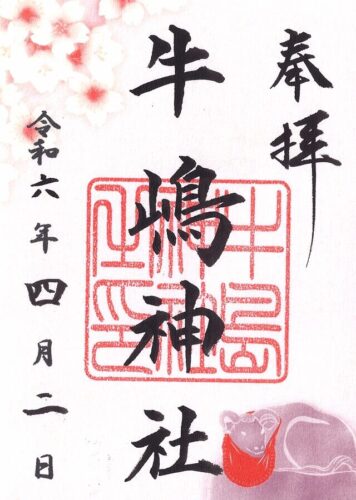

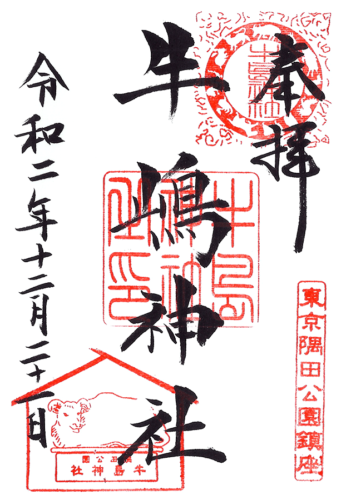

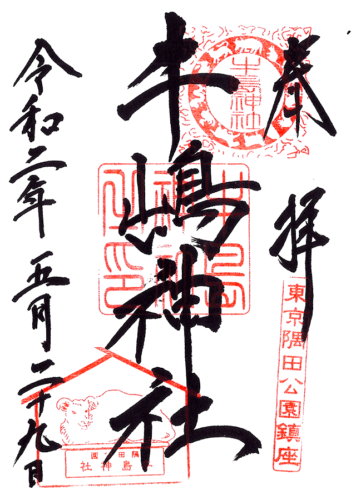

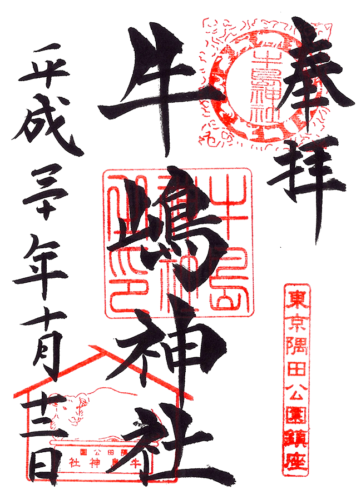

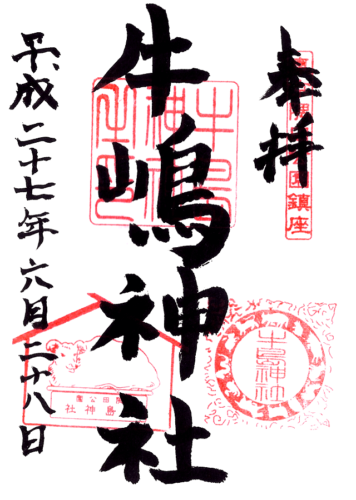

左が2018年に頂いたもので、右は2015年に頂いたもの。

左が2018年に頂いたもので、右は2015年に頂いたもの。

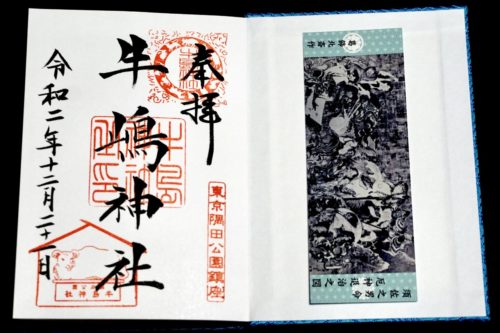

こちらは2020年に頂いたもので、挟み紙にも撫牛の姿。

こちらは2020年に頂いたもので、挟み紙にも撫牛の姿。 2023年の桜の季節には桜の印入りに。

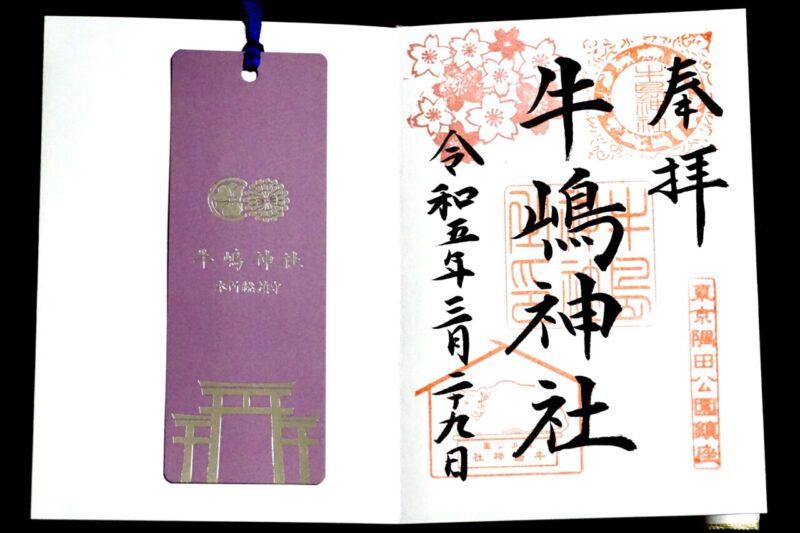

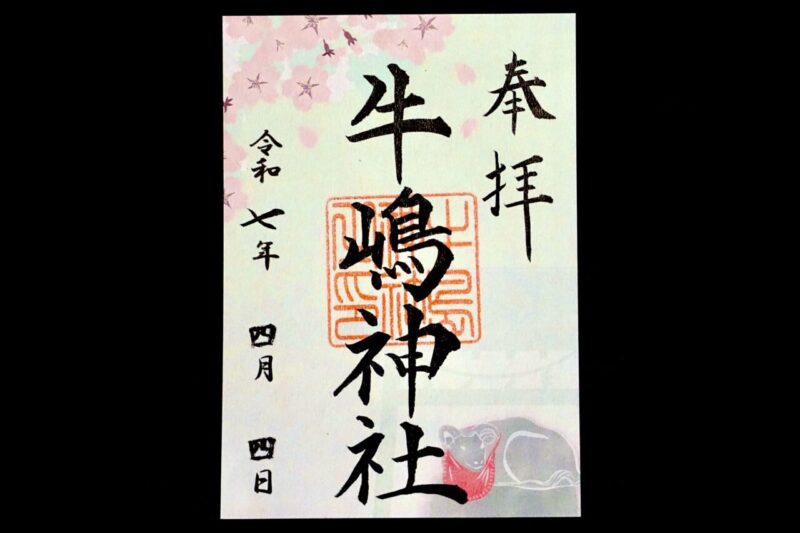

2023年の桜の季節には桜の印入りに。

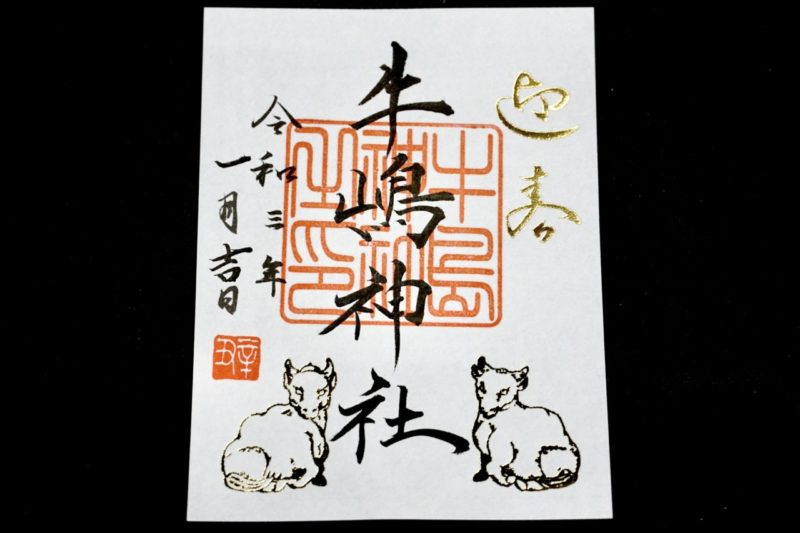

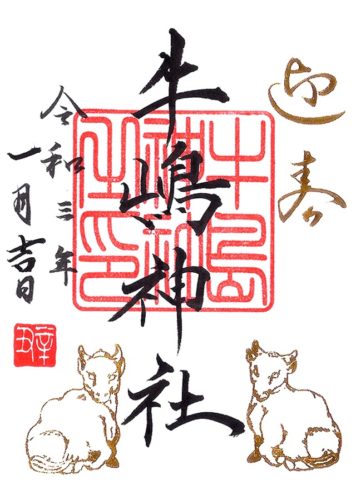

当社にとって特別な丑年には限定御朱印を授与。

当社にとっては初の限定御朱印で金の箔押しで「迎春」と牛の姿がデザイン。

当社にとっては初の限定御朱印で金の箔押しで「迎春」と牛の姿がデザイン。

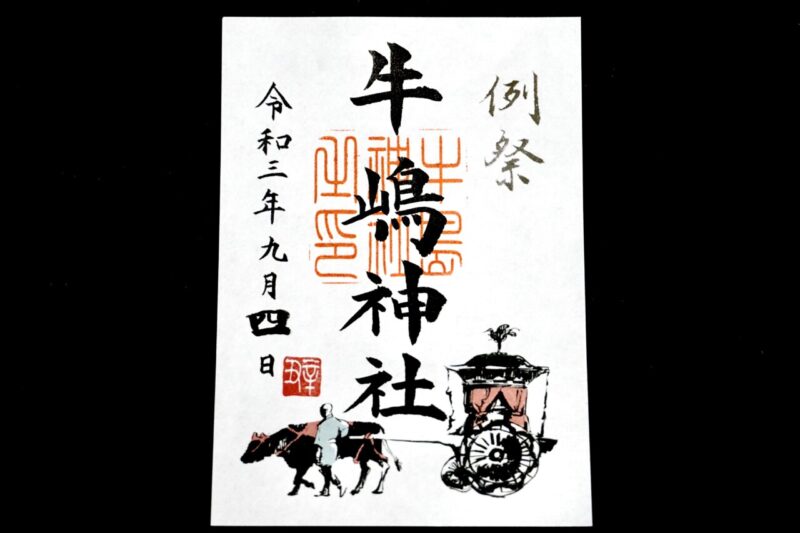

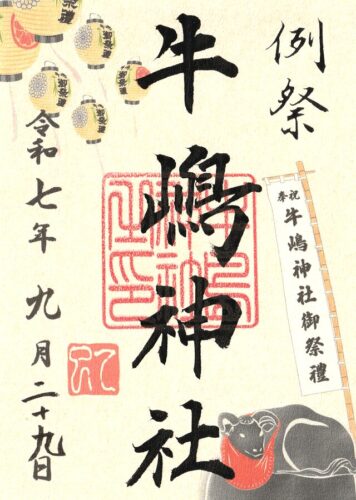

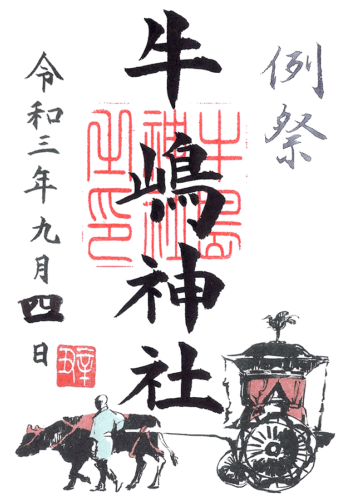

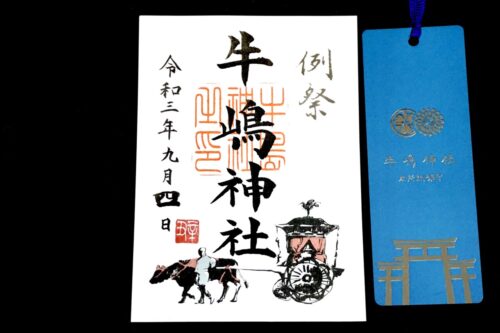

2021年9月は例祭月のため限定御朱印を授与。

例祭部分は銀の箔押し、5年に1度の神幸祭で行われる神牛が曳く鳳輦をデザインしたもの。

例祭部分は銀の箔押し、5年に1度の神幸祭で行われる神牛が曳く鳳輦をデザインしたもの。

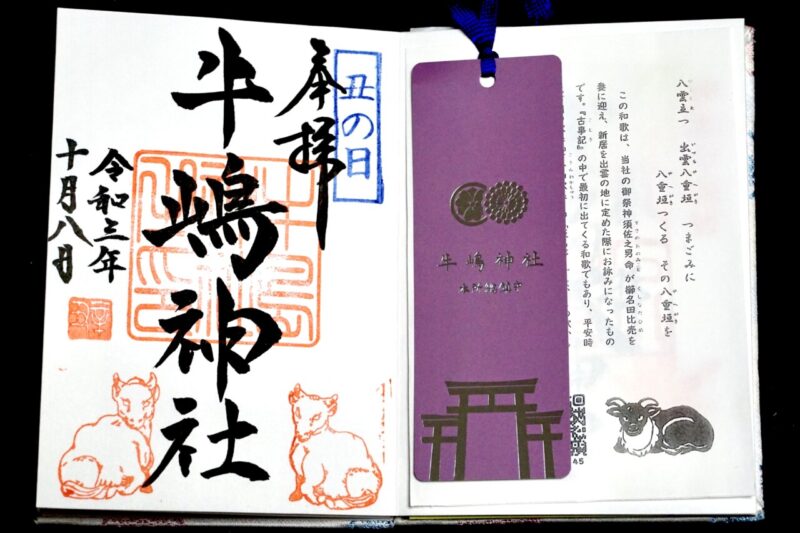

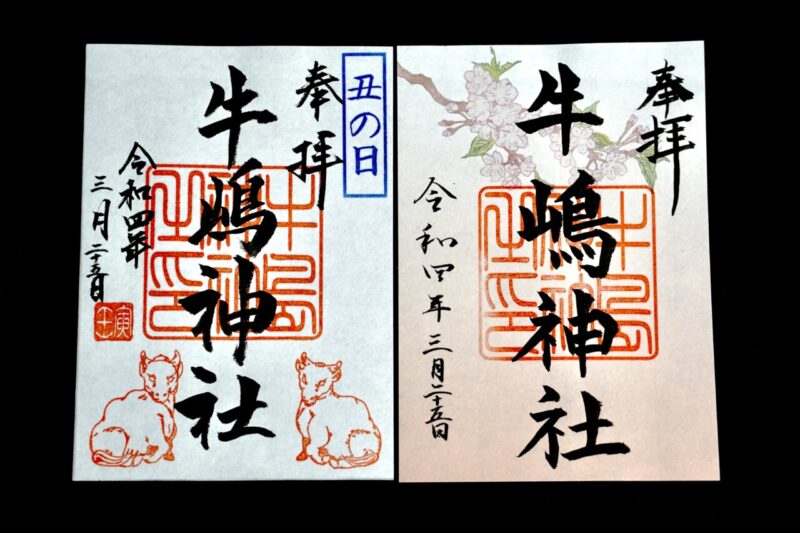

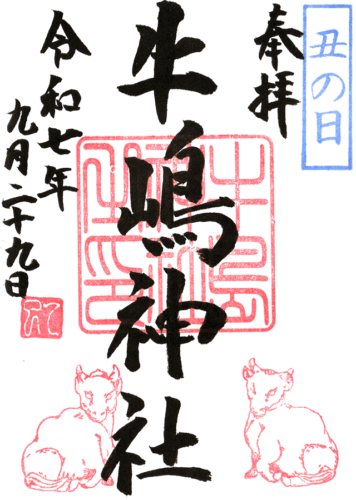

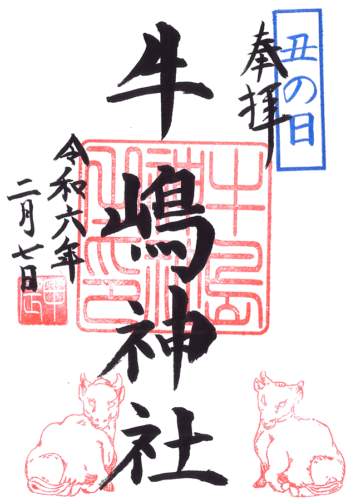

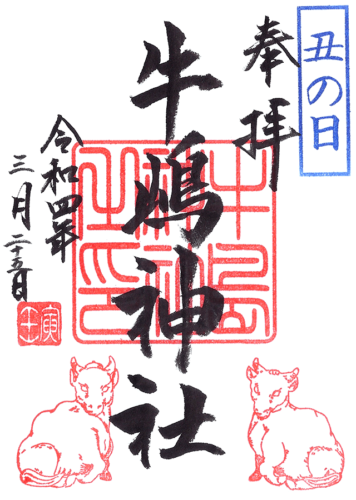

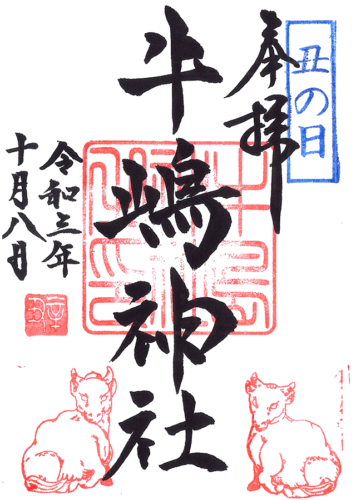

更に丑年であった2021年より12日に1回訪れる丑の日にも限定御朱印を授与。

帳面に頂いた丑の日限定御朱印。

帳面に頂いた丑の日限定御朱印。

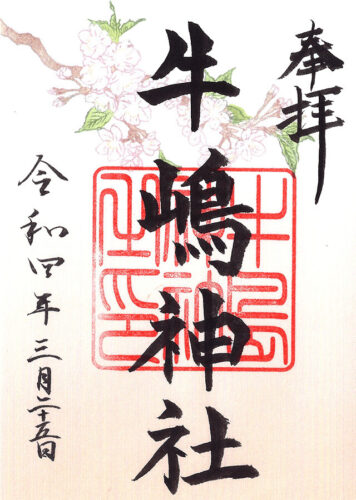

2022年3月19日-4月17日までは桜限定御朱印も授与。

桜の名所である隅田川や隅田公園が隣接する当社にとっても桜の季節は特別な季節。

桜の名所である隅田川や隅田公園が隣接する当社にとっても桜の季節は特別な季節。

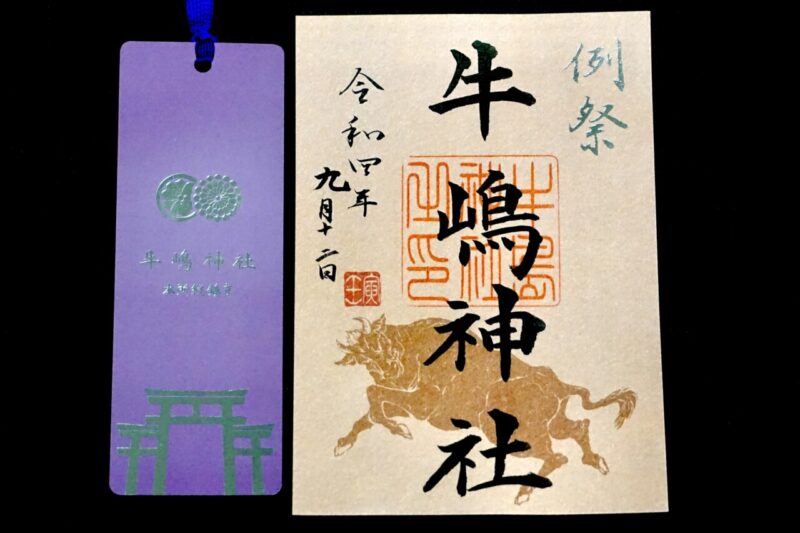

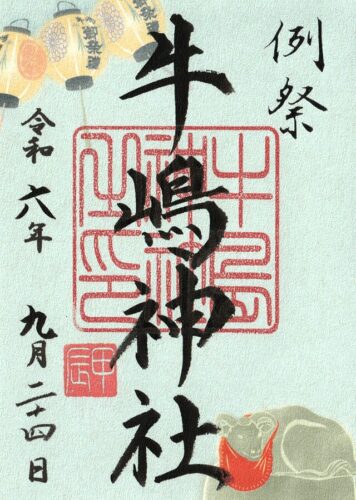

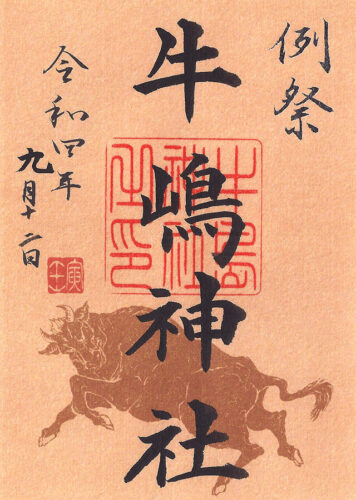

2022年の例祭でも限定御朱印を授与。

凛々しい牛がデザインされ例祭は箔押しの仕様。

凛々しい牛がデザインされ例祭は箔押しの仕様。

2023年の例大祭御朱印。

千六百十五年大祭記念で金の箔押し仕様。

千六百十五年大祭記念で金の箔押し仕様。

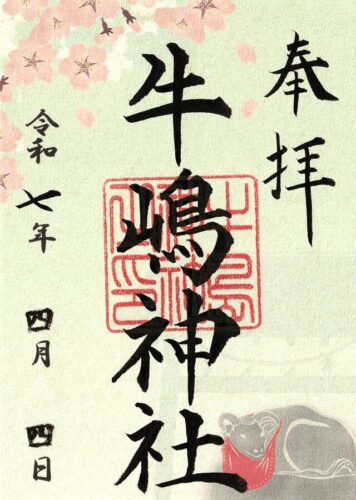

2024年の桜御朱印。

桜色の別紙での書き置き御朱印。

桜色の別紙での書き置き御朱印。

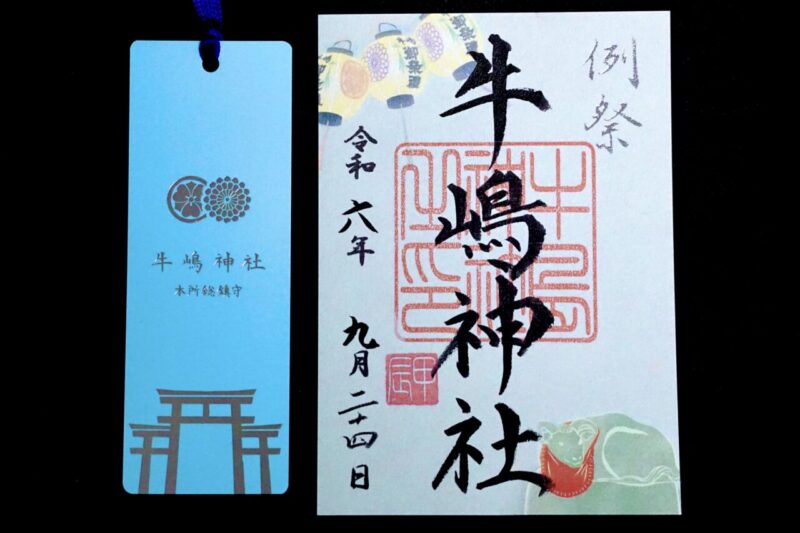

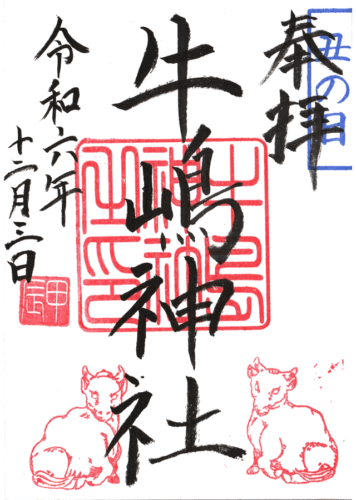

2024年の例祭御朱印。

2024年の例祭御朱印。

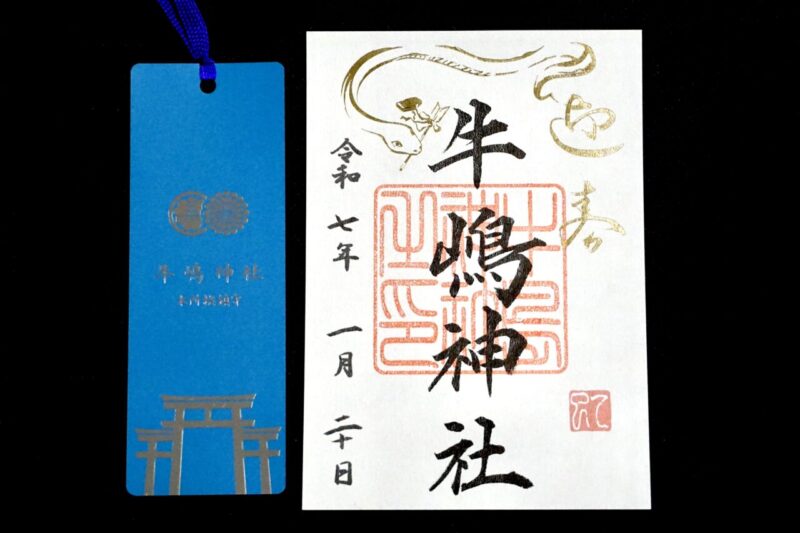

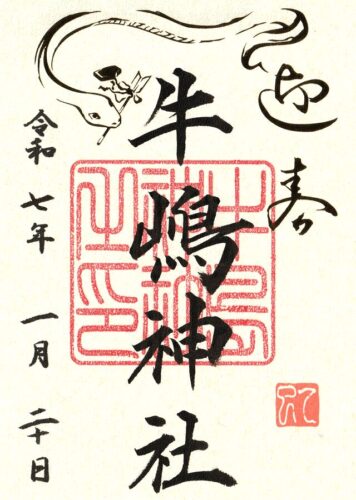

2025年正月に頂いた正月限定御朱印。

干支の蛇が金の箔押しで記された御朱印。

干支の蛇が金の箔押しで記された御朱印。

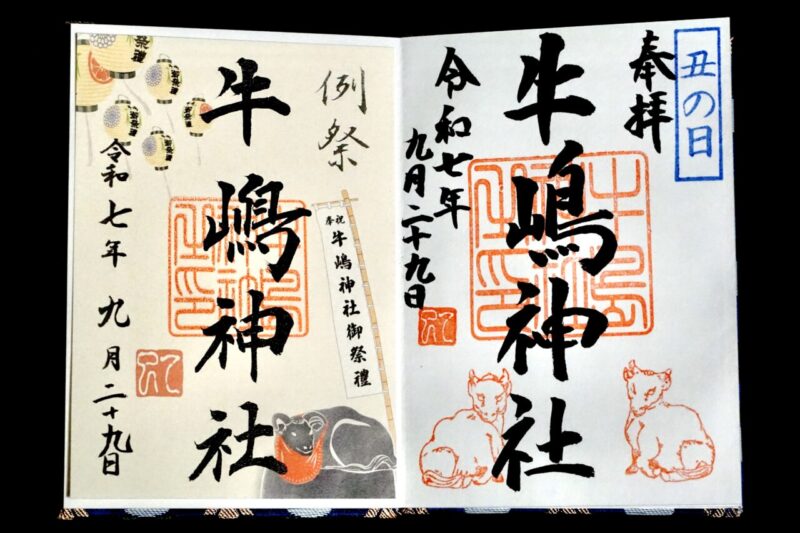

2025年9月に頂いた例祭御朱印と丑の日御朱印。

丑の日御朱印は帳面に頂ける。

丑の日御朱印は帳面に頂ける。

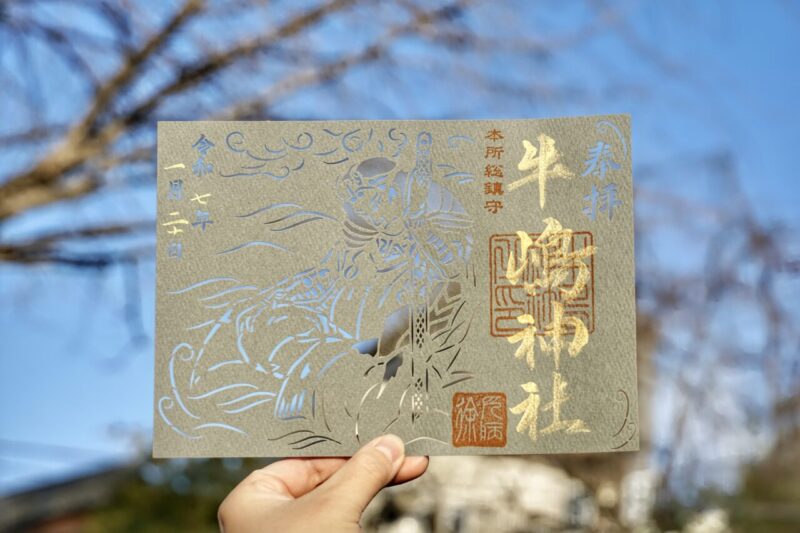

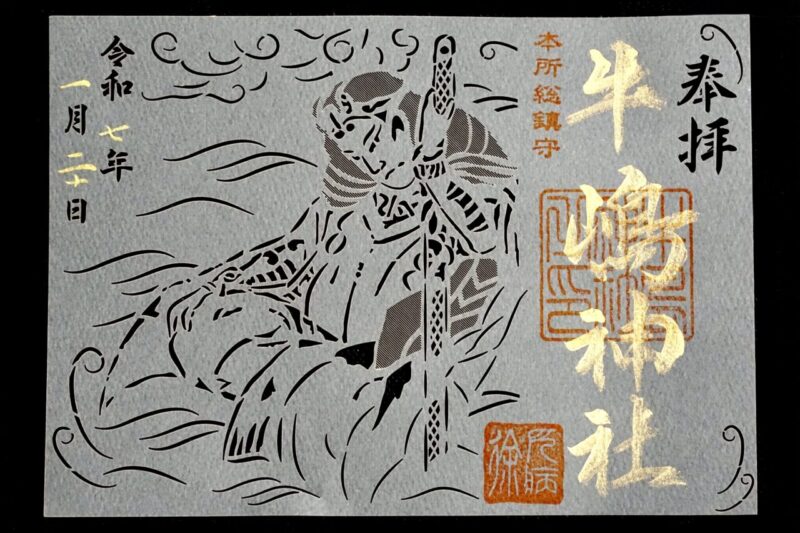

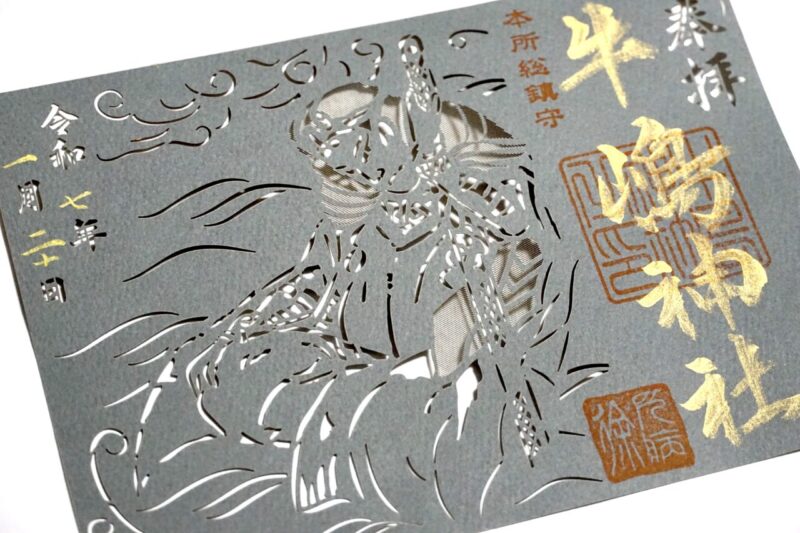

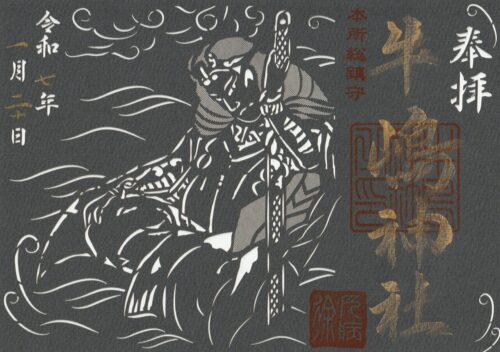

御祭神のスサノオを描いた切り絵御朱印

2025年元日からは切り絵御朱印の授与を開始。

御祭神の須佐之男命(スサノオノミコト)をデザインした切り絵御朱印。

御祭神の須佐之男命(スサノオノミコト)をデザインした切り絵御朱印。

牛嶋神社や本所総鎮守、更に疫病除の印も。

牛嶋神社や本所総鎮守、更に疫病除の印も。

牛嶋神社初の切り絵御朱印は通年の授与予定だが数量限定でなくなり次第終了。

牛嶋神社初の切り絵御朱印は通年の授与予定だが数量限定でなくなり次第終了。

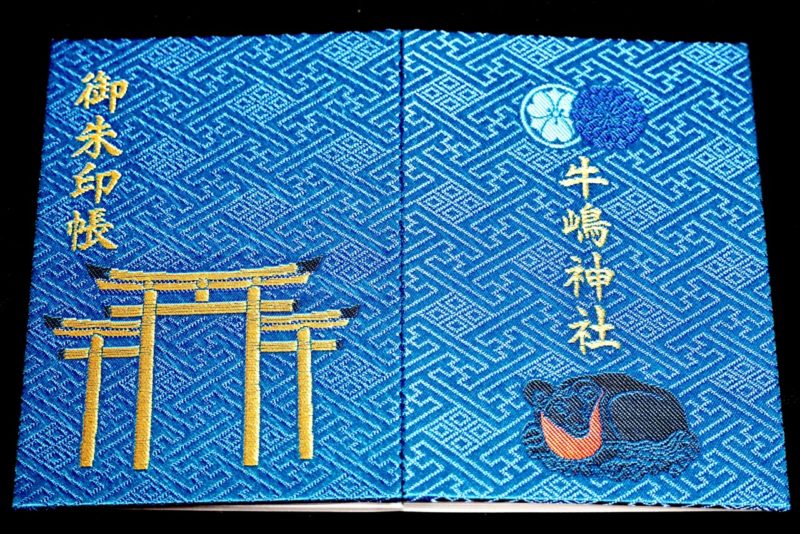

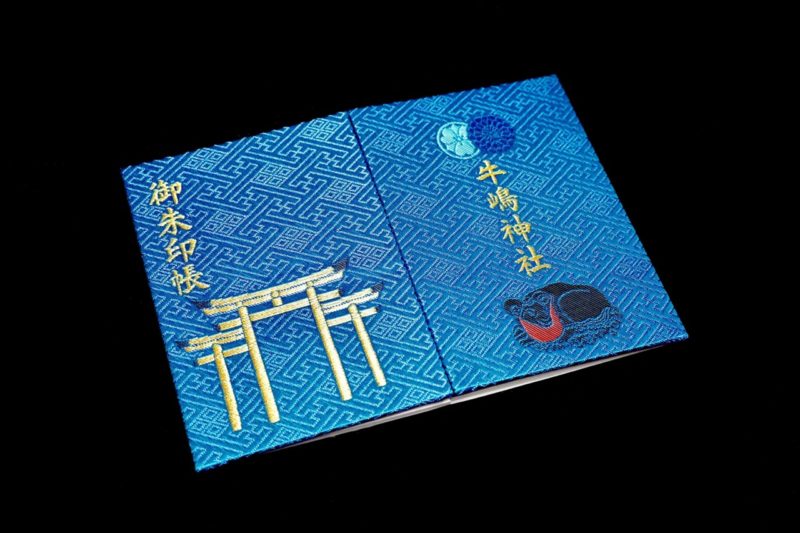

三ツ鳥居と撫牛がデザインされた御朱印帳

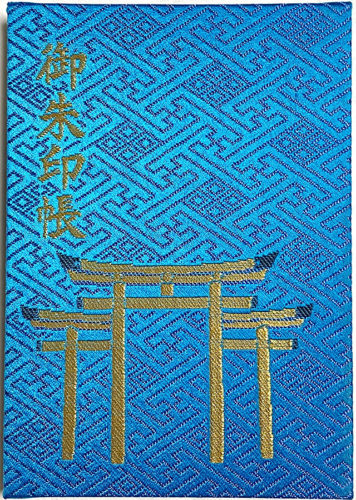

2020年12月よりオリジナルの御朱印帳も頒布開始。

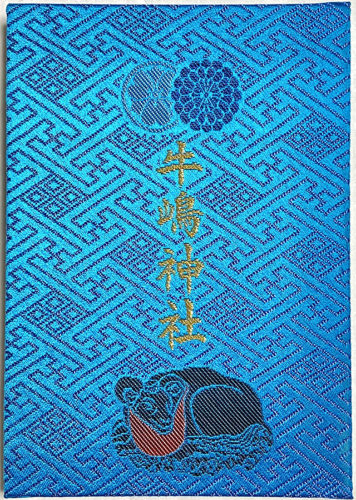

表面には三ツ鳥居、裏面には撫牛がデザインされたもの。

表面には三ツ鳥居、裏面には撫牛がデザインされたもの。

令和三年(2021)が丑年のため丑年に合わせて用意された。

令和三年(2021)が丑年のため丑年に合わせて用意された。

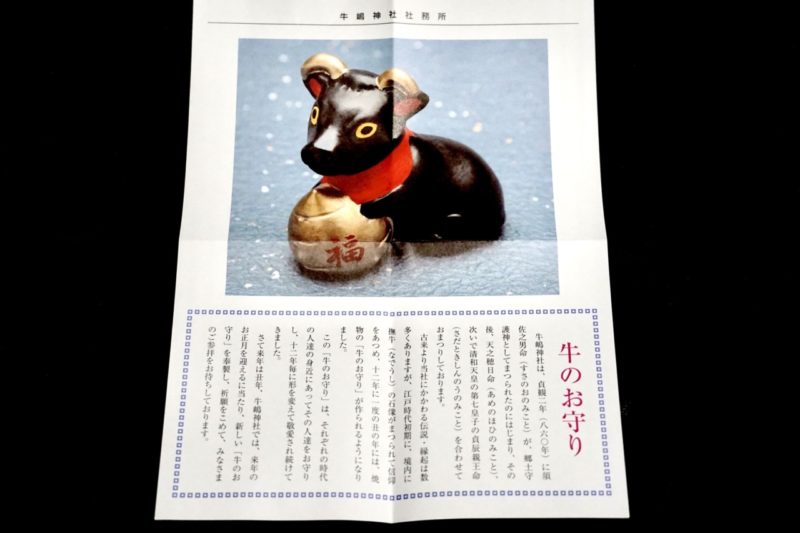

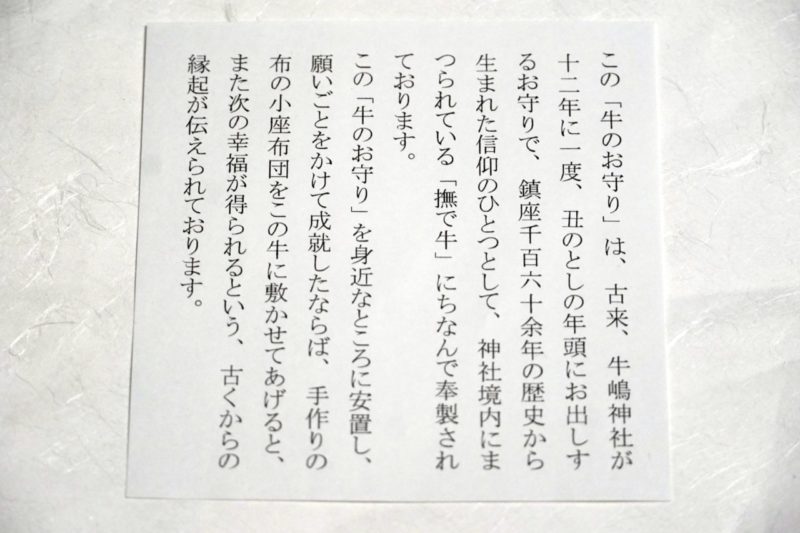

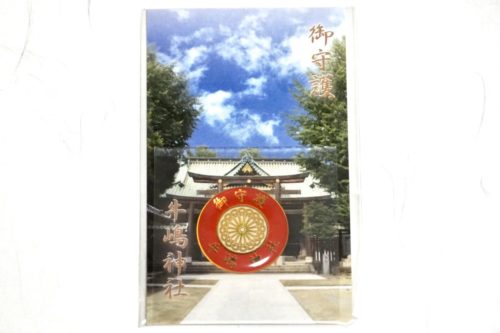

12年に1度!丑年限定の「牛のお守り」

「牛嶋神社」の社号、撫牛、狛牛など牛と繋がりの深い当社。

丑年(うしどし)は当社にとって特別な年となる。

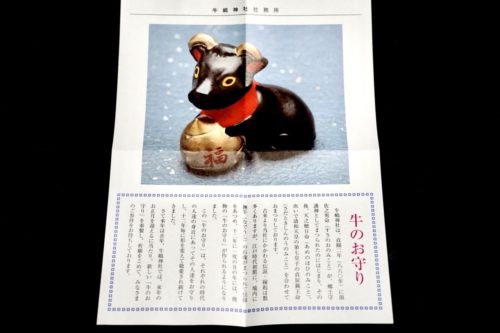

12年に1度頂ける丑年限定の「牛のお守り」は特別な授与品。

丑年のみ授与されるお守りで古来人々に信仰されている縁起物。

丑年のみ授与されるお守りで古来人々に信仰されている縁起物。

中々に大きなサイズで福袋を抱えた黒牛。

中々に大きなサイズで福袋を抱えた黒牛。

姿も可愛らしい。

姿も可愛らしい。

牛のお守りを身近なところに安置。

願い事をかけて成就した場合、手作りの布の小座布団をこの布に敷かせてあげると、また次の幸福が得られると云う。

丑年の年頭に授与できる特別な授与品をぜひ頂きたい。

丑年の年頭に授与できる特別な授与品をぜひ頂きたい。映画『神在月のこども』の舞台にも

2021年10月に公開された劇場アニメ『神在月のこども』の舞台としても当社は登場。

当社から始まり出雲へ向かうといった内容。

PVにも当社の三ツ鳥居や境内が登場している。

所感

本所地域の総鎮守として崇敬を集める当社。

墨田区のほぼ南半分が本所地域と云え、それら一帯の総鎮守。

慈覚大師による創建、源頼朝の伝承など、古くからの歴史を有し、「牛御前」として牛頭天王と習合したスサノオを祀り、江戸庶民の人々から崇敬を集めてきた。

撫牛信仰なども正にそうした江戸庶民の信仰の現れであろう。

関東大震災後に当地に遷座しても変わらぬ崇敬を集め、都内屈指の見事な社殿など、素晴らしい境内となっている。

台風の被害でシンボルの1つでもあった三ツ鳥居が倒壊してしまったものの、すぐに無事再建を果たしていて、こうした事からも今もなお多くの崇敬を集めている事が窺える。

隅田公園の一画に鎮座している事もあり、清々しい気分で見事な境内を堪能できる良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円・1,000円

授与所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

- 須佐之男命切り絵

- 2025年例祭

- 丑の日

- 2025年桜

- 2025年正月

- 丑の日

- 2024年例祭

- 2024年桜

- 丑の日

- 千六百十五年大祭記念

- 2023年桜

- 2022年例祭

- 2022年桜限定

- 丑の日

- 丑の日

- 2021年例祭

- 丑年特別

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

授与所にて。

2020年12月よりオリジナル御朱印帳の頒布を開始。

表面には当社のシンボルでもある三ツ鳥居。

裏面には撫で牛がデザインされたもの。

青空色、藤紫色、淡青緑色の3色用意。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

牛のお守り

初穂料:2,000円

授与所にて。

12年に1度の丑年のみ授与される焼物の牛のお守り。

令和三年(2021)の丑年限定の縁起物。

※新型コロナウイルス対策のため2020年12月より前倒しする形で授与開始。

- 牛のお守り

- 牛のお守り

- 牛のお守り

- 箱

- 説明紙

- チラシ

しおり

初穂料:─

授与所にて。

葛飾北斎が奉納した『須佐之男命厄神退治之図』をデザインした栞。

2021年9月に御朱印を頂いたに下さった。

2020年12月に御朱印帳と御朱印を頂いた際には紙製の栞。

- 栞(2022年)

- 栞(2021年)

- 栞(2021年)

- 栞(2021年)

- 栞(2021年)

- 栞(2020年)

交通安全ステッカー

初穂料:300円

授与所にて。

- 交通安全ステッカー

- 交通安全ステッカー

御守護ステッカー

初穂料:300円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2025/09/29(御朱印拝受)

参拝日:2025/04/04(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/12/03(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/24(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/02(御朱印拝受)

参拝日:2024/02/07(御朱印拝受)

参拝日:2023/09/22(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/09/12(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/25(御朱印拝受)

参拝日:2021/10/08(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/04(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/04(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/21(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2020/05/29(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/10/12(御朱印拝受)

参拝日:2015/06/28(御朱印拝受)

コメント

歴史のある神社なのですね。

近くに行ったときには参拝してこようと思います。

大変歴史のある神社で葛飾北斎などもゆかりの地です。

現在も東京スカイツリーの氏神さまとして、本所一帯の総鎮守として崇敬を集めています。

今年は特に丑年で特別な年ですので、ぜひ参拝してみて下さい。