神社情報

市谷亀岡八幡宮(いちがやかめがおかはちまんぐう)

御祭神:誉田別命・気長足姫尊・与登比売神

社格等:郷社

例大祭:8月13-15日

所在地:東京都新宿区市谷八幡町15

最寄駅:市ヶ谷駅

公式サイト:http://www.ichigayahachiman.or.jp/

御由緒

亀岡八幡宮を謹請した道灌は、築城と歌の名人。

永享四年(1432)、扇谷上杉家の重臣の子として生まれ、幼名を鶴千代、元服して持資、晩年入道してからの号が道灌です。太田道灌はわずか二十五歳の若さで、関東平野の要として江戸城を築きます。河越(埼玉県)、岩槻(同)にも城をつくりますが、いずれも地形をたくみに利用した要害で、近代築城術に、なみなみならぬ手腕を示します。道灌の戦法は出撃専門で、迎撃したことは一度もなく、したがって城下を侵されたこともありません。このため編み出したのが、農民用兵の新戦術。足軽や農兵をゲリラ的に駆使して、敵陣を切り崩して行くという、意表をついた機動作戦です。そのころ戦場で道灌が愛用した軍配団扇が、当社の宝物として残っています。江戸の城下町は大いに栄え、現在の常盤橋付近には、毎日にぎやかな市が立ち、全国各地からさまざまな物資が集まってきました。狩りの途中でにわか雨に会い、一軒のあばら屋でミノの借用を申し入れたところ、少女に無言のまま、山吹の小枝をさしだされましたが、その意味がわかりません。あとになって、『七重八重 花は咲けども 山吹の みのひとつだに なきぞ悲しき』の古歌にことよせ、ミノのないことを暗示したことを知り、一念発起して、歌の道に精進したという伝説は有名です。

茶の木稲荷社地内に、江戸城西方の守護として鶴岡八幡宮の分霊を勧請。

道灌は、文明十一年(1479)に、市谷御門内に鶴岡八幡宮の分霊を、江戸城西方の守護神として勧請し、これを鶴に対して、亀岡八幡宮と称しました。のちになって、外濠が完成すると、さらに外郭の地、市谷の稲荷社地内に遷座。この稲荷神社が、現在の茶の木稲荷で、市谷には古くからあったものです。鎌倉時代、この周辺は市買村と呼ばれ、豪族市谷氏が所領したといわれています。その市買村の鎮守が、田の神をまつる稲荷神だったわけです。江戸城と河越城を拠点に、太田道灌の名声が高まるにつれ、その実力に不安を抱いた主君の上杉定正は、道灌を相模国糟谷の館によびよせ、浴室で斬殺してしまいました。五十五歳の生涯でした。

三代将軍家光や桂昌院も厚い信仰。

この由緒ある亀岡八幡宮も、天正年間に戦火で破壊され、荒地と化してしまいました。慶長のころ、この荒廃に憤激した、別当源空少僧都は自力で再建しましたが、むかしの規模にはくらべようもありません。徳川家康が江戸城入城の折、当社の由来をたずね、その後、三代将軍家光から莫大な援助がありました。元禄十五年、将軍綱吉の母桂昌院が亀岡八幡宮の来歴を聞き、神輿のたらないのを悲しまれて、黄金を寄進。これによって、三基の神輿が完成するとともに、社のにぎわいも、ますます盛大になって行きました。桂昌院はたいへん振興深い方だったのです。同じ元禄年間に綱吉の側用人で、その権威並ぶ者なしといわれた柳沢吉保が、当社に参詣し、詩歌を献上しています。また、お参りのおり、境内に立ちならぶ露店の品々を、残らず買い上げ、露天商を感激させたという逸話もあります。

江戸市中きっての祭礼の華やかさ。

江戸時代、亀岡八幡宮の祭礼のにぎわいは、目覚ましく、山の手地区の伊達をつくしたといわれています。祭の参加者は、旗本に奉公するキリッとした若者や、いなせな町奴がほとんどで、それを見物する腰元や武家の娘たちがあで姿をきそい、それを見ようとして、江戸中のひとびとが集まり、たいへんなさわぎでした。そのころの市谷は江戸を代表する盛り場だったのです。 祭は八月十五日で、一年おきに開催されましたが、当日は不思議なほどよく晴れ渡ったといわれています。 境内には、茶屋、芝居小屋、相撲小屋、仲見世、露店が軒をつらねて並び、終日にぎわったのです。左どなりの茶の木稲荷への石段は女坂といって、ここにも茶屋が軒をきそっていましたが、その中に、江戸の侠客、幡随院長兵衛が見染めた茶屋女がいたといわれています。 石段の上には、江戸八所の一つである時の鐘があって、江戸ッ子に時刻を知らせていましたが、明治初年の神仏分離の際に、「神社内に、鐘撞堂あるべからず」の達しによって、これを撤去してしまいました。むかしは、七ツの時(午後四時)を合図に境内の諸門をいっせいに閉じたのです。

火災の後遺症も深く、ひっそり迎える明治時代。

亨保十年(1725)、青山から出火した火事は、みるみる紅蓮のつむじ風となって、赤坂、四谷、市谷となめつくし、その火勢に本社も類焼、楼門から鐘楼、本殿までことごとく灰になってしまったのです。 二年後の亨保十二年に、再建工事にとりかかりましたが、楼門が随身門になり、鐘楼が平棟になるなど、元禄時代の盛大さに比べると、いささか淋しいたたずまいとなりました。 それでも人出が多かったのは、社前の大路が四谷への往来で、ひとびとが混雑するうえ、門前町として、商家が軒をならべていたからです。明治五年に、郷社となりましたが、仏殿や芝居小屋、茶屋などをとりこわし、そのあとに樹木を植えたために、江戸の喧燥が嘘のように、すっかり静かになってしまいました。

五百年を越える歴史、多くの人に役立つ神社に。

昭和二十年五月二十五日、空襲によって全焼。このとき、高さ実に五丈(約十五メートル)、周囲一丈五尺(約五メートル)という神木(もと天然記念物)クスノキも焼け落ちてしまいました。昭和三十七年に、現社殿に再建。

1979年(昭和五十四)には、亀岡八幡宮五百年祭を無事開催。1999年(平成十一)には、この市谷亀岡八幡宮公式サイト開設。2000年(平成十二)には新生崇敬会発足。今後もますます、応神天皇の学問神、八幡太郎義家の弓矢の神、つまり、学問研究と商売的中の神威ますます盛んになりますよう勤めて行きます。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2018/12/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/09/28(御朱印拝受)

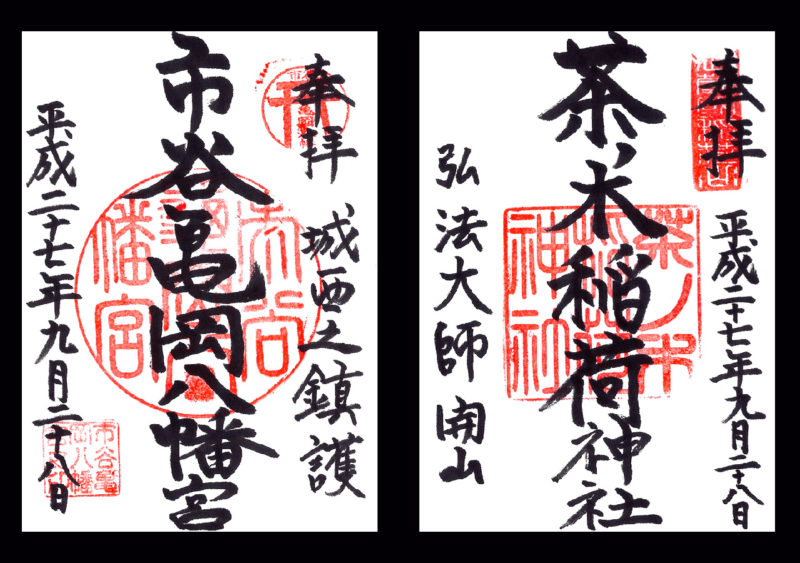

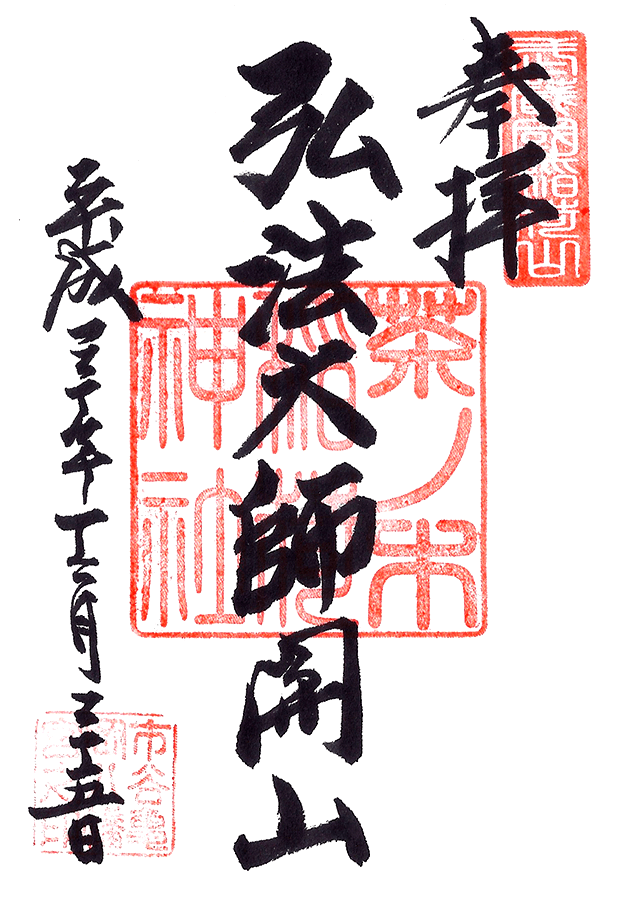

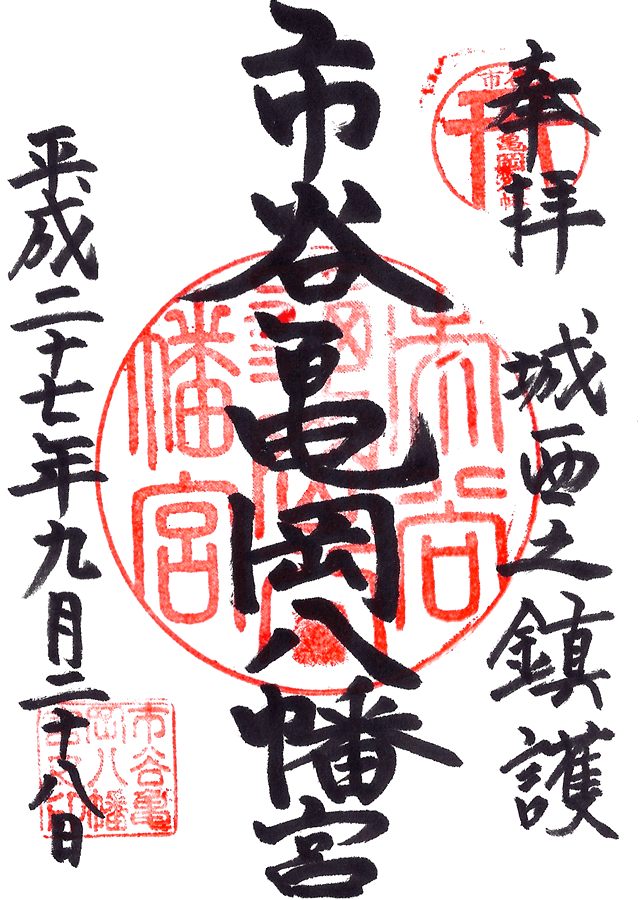

御朱印

初穂料:各500円

社務所にて。

※2018年までは初穂料300円だったが、2019年9月時点で初穂料500円になっていたとの事。

※「市谷亀岡八幡宮」の御朱印と、境内社「茶ノ木稲荷神社」の2種類を頂ける。

※2015年と2018年に頂いたものでは、墨書きの文字に違いあり。

御朱印帳

初穂料:1,800円(オリジナル)・1,200円(汎用)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意している。

歌川広重が描いた浮世絵をデザインした御朱印帳。

他に汎用の御朱印帳も用意。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

ペット用護符

初穂料:500円

社務所にて。

ペット傷病平癒御守

初穂料:800円

社務所にて。

歴史考察

市谷総鎮守の八幡さま

東京都新宿区市谷八幡町に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、市谷一帯の総鎮守。

「亀岡」と書いて「かめがおか」と読む。

江戸城が築城された際に城西の鎮護として創建され、江戸時代には大いに賑わう人気の神社として、江戸八所八幡宮のうちの一社に数えられた。

最近ではペット初詣やペット祈願などを催し、豊富なペット御守なども用意しているため、ペットと参拝できる神社としての知名度が高く、ペットに焦点を当てた神社の先駆け的な一社となっている。

太田道灌により江戸城西之鎮護として創建

社伝によると、文明十一年(1479)に創建と伝わる。

太田道灌によって鎌倉「鶴岡八幡宮」を勧請し創建。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

道灌が江戸城築城の際、西方の守護神(城西之鎮護)として創建したのが始まり。

「鶴岡八幡宮」の「鶴」に対して、「亀岡八幡宮」と称した。

創建当時は市谷御門の中に鎮座しており、もっと江戸城寄りに鎮座。

戦国時代の荒廃と江戸時代の再建と遷座

天正年間(1573年-1593年)、戦乱によって荒廃。

天正十八年(1590)、関東移封によって江戸入りした徳川家康は、江戸城を居城とする。

その際に当宮の由来を尋ねたと伝わる。

慶長年間(1596年-1615年)、別当「東圓寺」(現・廃寺)の源空少僧都が当宮を再建。

しかしながら、かつての規模には遥かに及ばない小さな社であったと云う。

寛永年間(1624年-1644年)、第三代将軍・徳川家光の時代に江戸城の拡張と大工事である天下普請が行われ、江戸城の外濠が完成。

それに伴い市谷御門の中にあった当宮は、現在地に遷座となった。

江戸幕府が全国の諸大名に命令し、行わせた土木工事。

家康の時代から幾度と天下普請が行われていて、寛永期天下普請で本丸・西丸・外濠などの工事が大々的に行われた。

当地は市谷の稲荷山と呼ばれた地で、古くから「茶ノ木稲荷神社」(現・当宮の境内摂社)が鎮座。

当宮は「茶ノ木稲荷神社」の境内に遷座したという形になるため、「茶ノ木稲荷神社」は地主神という扱いになる。

当宮は「茶ノ木稲荷神社」の境内に遷座したという形になるため、「茶ノ木稲荷神社」は地主神という扱いになる。

家光からは朱印地を賜り、莫大な援助があったとされる。

以後、徳川将軍家より崇敬を集めた。

徳川綱吉の生母・桂昌院からの崇敬による再興

元禄十五年(1702)、第五代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院が、当宮の来歴を聞き、神輿の数が足りていない事を残念に思い、黄金を寄進したため、三基の神輿が完成。

第三代将軍・徳川家光に見初められ、側室として第五代将軍・徳川綱吉を産んだ。

綱吉が将軍職に就いた後、女性最高位の従一位の官位を賜った。

通称は玉、玉の輿の語源ともされるがこれは俗説。

元禄年間(1688年-1704年)、綱吉の側用人・柳沢吉保も当宮に参詣し詩歌を献上。

参拝の折に、境内に立ちならぶ露店の品々を、残らず買い上げ、露天商を感激さたという逸話も残っている。

第五代将軍・徳川綱吉の寵愛を受けた側用人。

大老格として幕政を主導した。

このように綱吉の時代に特に幕府より崇敬を集め、隆盛を迎える事となる。

特に祭礼の賑わいは目覚ましく、山の手地区を代表する賑わいだったと云う。

享保十年(1725)、青山火事で類焼。

享保十二年(1727)、社殿が再建された。

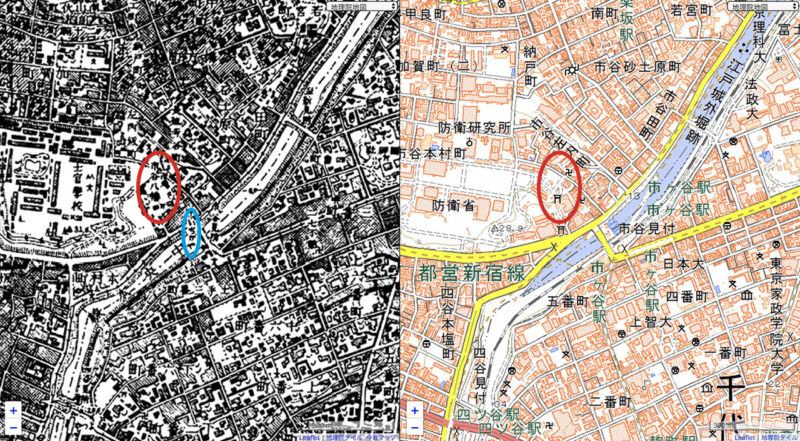

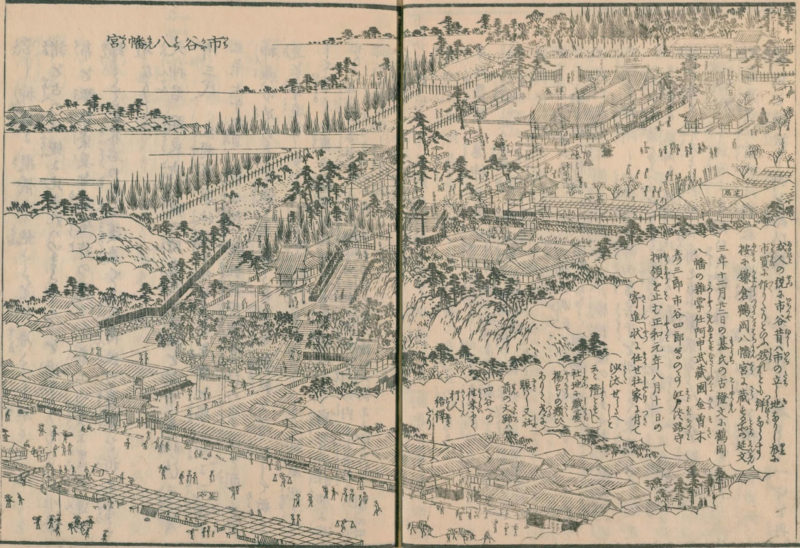

江戸切絵図から見る当宮

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の市谷牛込の切絵図。

右下が北の切絵図となっており、当宮は左上に描かれている。

赤円で囲った場所が当宮で、「市ヶ谷八幡宮」「茶木稲荷社」「別當東圓寺」と記されている。

右手にあるのが「市谷御門」で、青いエリアが外濠となっている。

かつての当宮はこの市谷御門の中にあり、こうして門前に遷座したのが分かる。

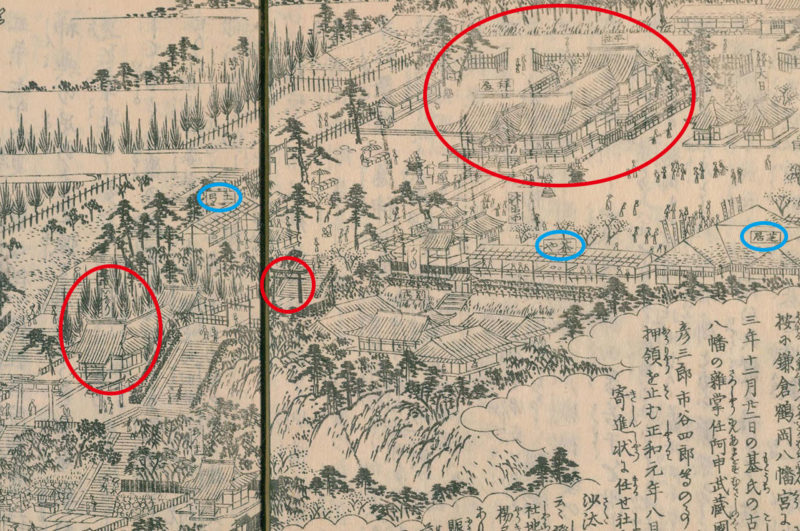

江戸名所図会に描かれた当宮・観光地として賑わう

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「市谷八幡宮」として描かれているのが当宮。

現在同様に小高い山(稲荷山)の上に鎮座。

当時のほうが総門や数多くの鳥居など、規模としては大きく賑やかな様相ではあるが、境内の配置などは現在とあまり相違がない。

石段途中の左手に「いなり」とあり、これが「茶ノ木稲荷神社」。

配置としても石段途中に鎮座していて今も昔も変わらない。

石段に置かれた銅鳥居は文化元年(1804)建立のもので現存。

青円で囲った箇所は、「芝居」「茶や」「土弓」といった文字。

境内に江戸庶民が遊べる場所が設けられていて、当宮が観光地として栄えた事も伝わる。

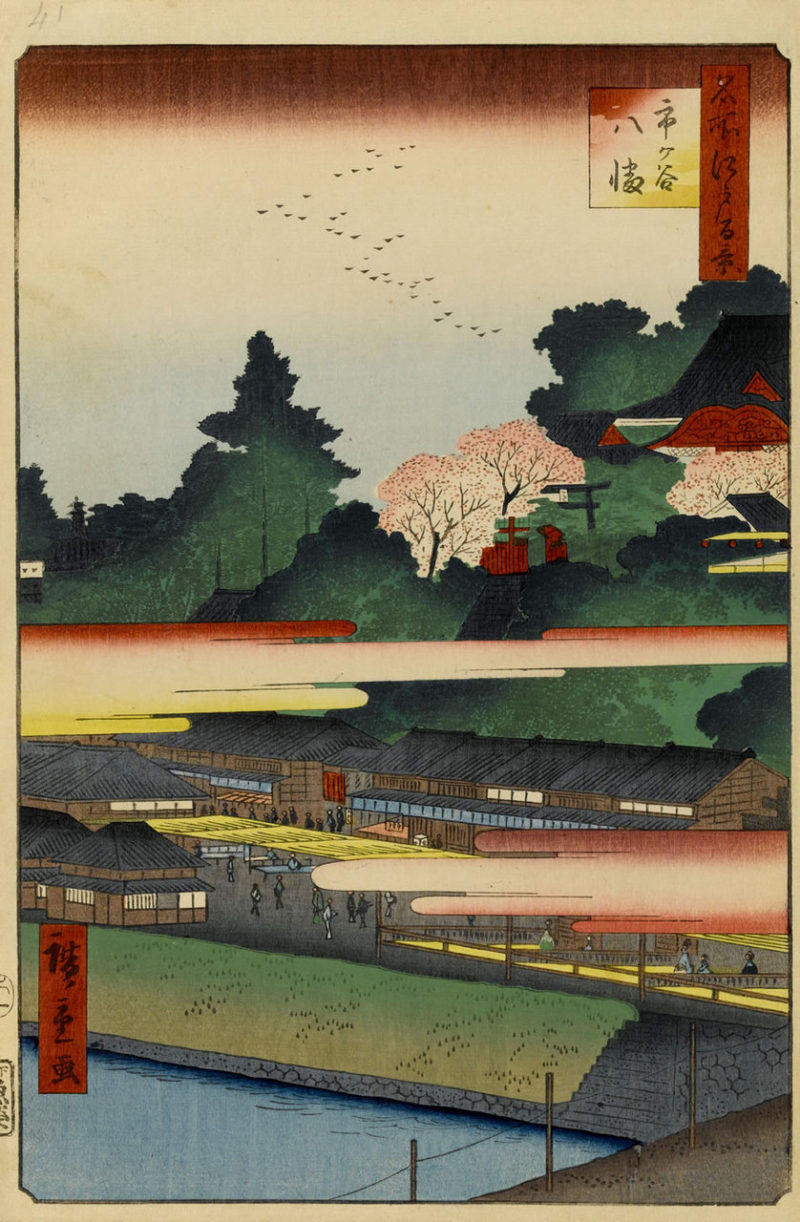

歌川広重の浮世絵に描かれた当宮・江戸八所八幡宮

江戸で人気を博した当宮は、歌川広重の『名所江戸百景』にも「市ヶ谷八幡」として描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

市谷御門の方角から当宮を描いたもので、桜が咲く春の様子を描いている。

市谷の町並みと稲荷山、立派な社殿が見て取る事ができる。

江戸の名所の一つであった。

江戸時代の当宮は、江戸八所八幡宮の一に数えられた。

当宮は江戸期に興隆して著名となった八つの八幡様「江戸八所八幡宮」の1社に数えられた。

明治以降の当宮の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、郷社に列した。

明治以降は、江戸時代に賑わった芝居小屋などが撤退。

かつての賑わいは鳴りを潜めたと云う。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、今も昔も変わらない。

市谷八幡の文字を見る事ができる。

当宮の隣には陸軍士官学校が置かれており、現在の防衛省市ヶ谷庁舎はその跡地に建つ。

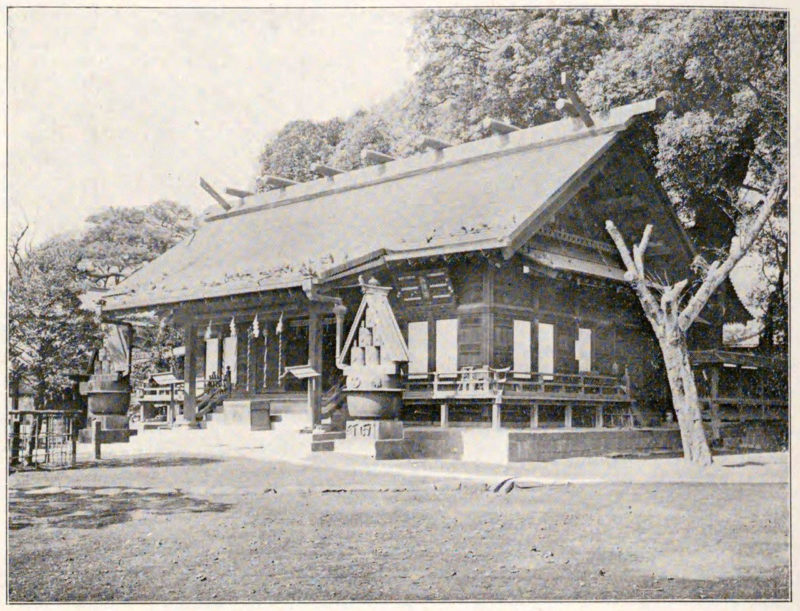

大正八年(1919)に東京府から発行された『東京府史蹟』に掲載された当宮。

関東大震災前の社殿を見る事ができる。

大正十一年(1922)に東京市公園課から発行された『東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖』に掲載されたもので、同じく関東大震災以前の当宮の境内・社殿を見る事ができる。

やはり拝殿が江戸時代のものとは違い神明造りなっているのが特徴的。

昭和七年(1932)に出版された『江戸の今昔』より当宮の社殿。

戦災で焼失する前の社殿で、上述の大正時代の写真と大差がないため、関東大震災の被災は免れた事が分かるが、この後の空襲で焼失してしまう。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿や御神木など殆どが灰燼に帰した。

昭和三十七年(1962)、現在の社殿が再建。

その後も境内整備が進み、市谷総鎮守「市谷亀岡八幡宮」として現在に至っている。

その後も境内整備が進み、市谷総鎮守「市谷亀岡八幡宮」として現在に至っている。

現在は、ペット祈願やペット御守などペットと参拝できる神社として人気を集めている。

境内案内

靖国通り沿いの高台に鎮座

市ヶ谷駅より徒歩すぐ、靖国通り沿いに鎮座。

靖国通りに面して参道。

靖国通りに面して参道。

参道を進むと急勾配の長い石段。

左手に児童公園があり、右手には駿台予備校、石段が当宮の参道。

左手に児童公園があり、右手には駿台予備校、石段が当宮の参道。

社号碑には「市谷亀ヶ岡八幡宮」の文字。

社号碑には「市谷亀ヶ岡八幡宮」の文字。

急勾配で、石段途中には境内社「茶ノ木稲荷神社」が鎮座。(詳細は後述)

急勾配で、石段途中には境内社「茶ノ木稲荷神社」が鎮座。(詳細は後述)

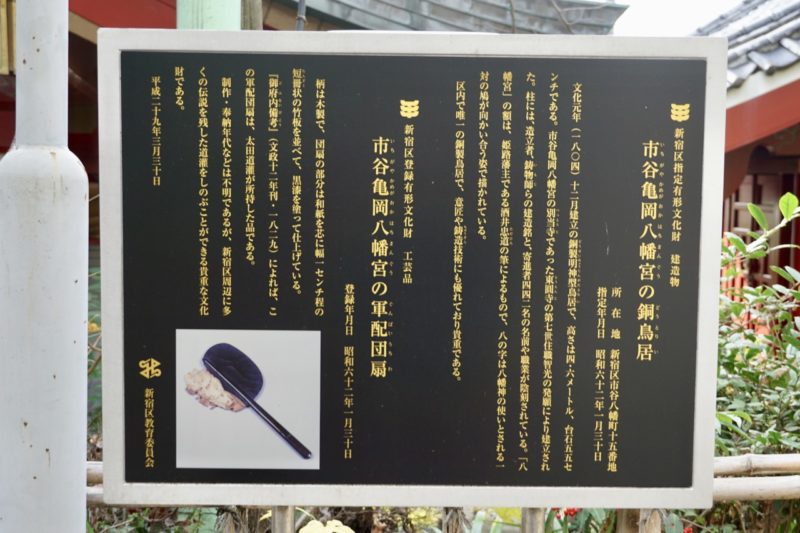

江戸時代の銅鳥居・八の字には鳩の姿も

石段を上りきると明神型の銅鳥居。

文化元年(1804)に建立されたものが現存。

文化元年(1804)に建立されたものが現存。

新宿区内では現存する唯一の銅鳥居で、『江戸名所図会』や広重の浮世絵にも描かれた鳥居。

新宿区内では現存する唯一の銅鳥居で、『江戸名所図会』や広重の浮世絵にも描かれた鳥居。

扁額には「八幡宮」とあり、「八」は鳩が向かい合う形。

扁額には「八幡宮」とあり、「八」は鳩が向かい合う形。

神の使者である神使(しんし)は、様々な信仰によって種類も違う。

八幡信仰の神使は鳩とされるため、当宮の八にもデザインが残されていて、信仰心と粋な魅力が詰まった扁額。

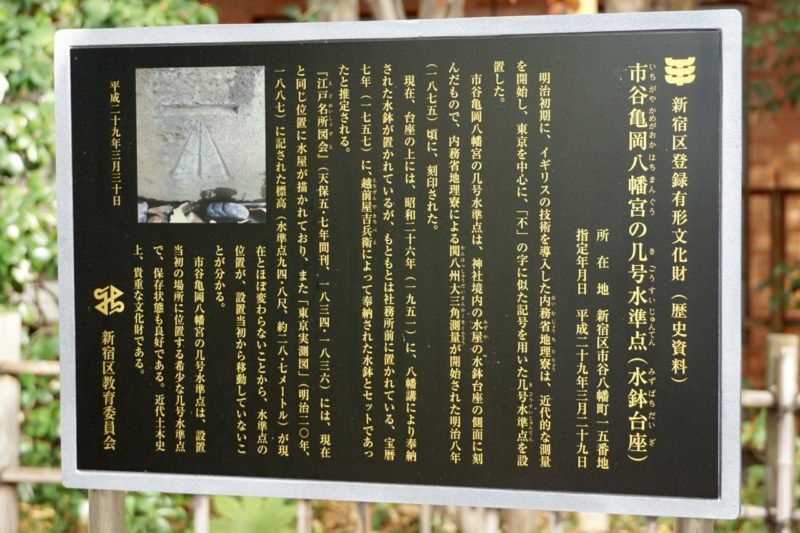

江戸時代の二対の狛犬・手水舎には几号水準点

鳥居の手前に一対の狛犬。

とても個性的な表情をした狛犬。

とても個性的な表情をした狛犬。

享保十四年(1729)に奉納されたもので、状態よく維持されている。

享保十四年(1729)に奉納されたもので、状態よく維持されている。

鳥居を潜ると参道が続き、僅かな石段。

この石段を上った先にも狛犬。

この石段を上った先にも狛犬。

こちらの一対の狛犬は先程の狛犬とはガラッと表情が違う。

凛々しい江戸尾立ちの狛犬。

凛々しい江戸尾立ちの狛犬。

銅鳥居と同年の文化元年(1804)に奉納。

銅鳥居と同年の文化元年(1804)に奉納。

鳥居を潜ると更に石段があり、参道途中右手に手水舎。

手水舎にある水鉢は昭和二十六年(1951)奉納と比較的新しいもの。

手水舎にある水鉢は昭和二十六年(1951)奉納と比較的新しいもの。

但し、その下の台座が古く、宝暦七年(1757)に奉納された水鉢とセットであったと推定。

但し、その下の台座が古く、宝暦七年(1757)に奉納された水鉢とセットであったと推定。

その台座部分に几号水準点が設置されている。

その台座部分に几号水準点が設置されている。

明治八年(1875)頃に刻印されたと見られ、新宿区登録有形文化財に指定。

明治八年(1875)頃に刻印されたと見られ、新宿区登録有形文化財に指定。

明治初期に水準測量に用いる際に標高の基準となる点で、几号高低標とも称される。

イギリス式の測量法に従って漢字の「不」に似た記号を刻印したり、「不」を彫った標石を埋めて水準点とした。

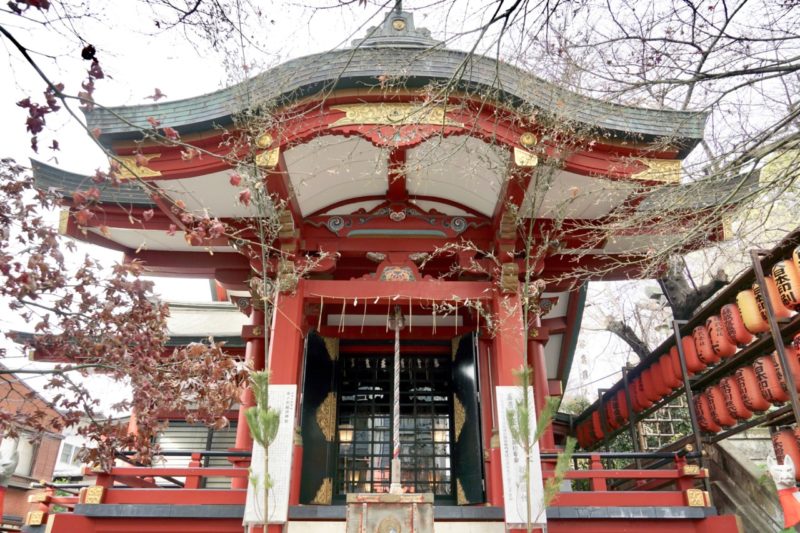

戦後に再建された社殿・珍しい八幡造の本殿

社殿は昭和三十七年(1962)に再建されたもの。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

東京大空襲によって旧社殿は焼失。

鉄筋コンクリート造で再建された。

鉄筋コンクリート造で再建された。

朱色の社殿が特徴的。

朱色の社殿が特徴的。

注目すべきは本殿の造り。

都内では珍しい八幡造社殿。

都内では珍しい八幡造社殿。

都内では八幡造から派生した権現造の社殿が多い中、八幡信仰らしい八幡造となっている。

都内では八幡造から派生した権現造の社殿が多い中、八幡信仰らしい八幡造となっている。

八幡信仰の総本社「宇佐神宮」(大分県)代表される建築様式。

2棟の建物を前後に連結させてひとつの社殿としたもの。

当宮の本殿は2棟の建物が連結されているのが分かる。

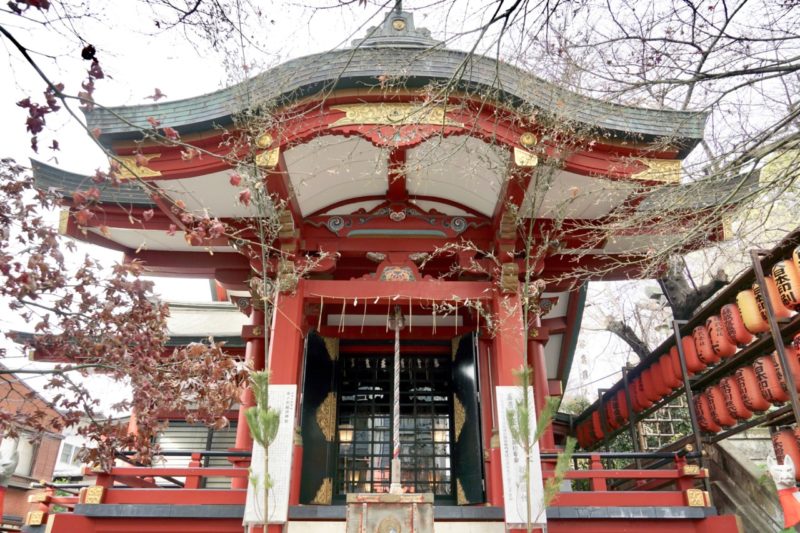

眼病平癒の霊験・空海伝説が残る茶ノ木稲荷神社

石段途中、左手に境内摂社の「茶ノ木稲荷神社」が鎮座。

摂社の規模としては大変立派な一画。

摂社の規模としては大変立派な一画。

多くの奉納提灯が置かれていて、崇敬の篤さが伝わるお稲荷様。

多くの奉納提灯が置かれていて、崇敬の篤さが伝わるお稲荷様。

大変立派な社殿が用意されている。

大変立派な社殿が用意されている。

当宮が当地に遷座する前より鎮座していた稲荷様。

当宮が当地に遷座する前より鎮座していた稲荷様。

当地の高台が古くは「稲荷山」と呼ばれていたように、このお稲荷様が地主神。

当地の高台が古くは「稲荷山」と呼ばれていたように、このお稲荷様が地主神。

そのため現在も八幡様と同様に多大な崇敬を集める。

そのため現在も八幡様と同様に多大な崇敬を集める。

弘法大師・空海が関東下向の際に開山したとの伝説が残る。

江戸市中のみならず、遠方からも崇敬を集め、眼病平癒の霊験があったと伝わる。

江戸市中のみならず、遠方からも崇敬を集め、眼病平癒の霊験があったと伝わる。

昔この山に白狐がいたものの、ある時あやまって茶の木で目をつき、それ以来崇敬者は茶を忌み、正月の三ヶ日は茶を呑まない習俗残っていた。

特に眼病の人は17日、或は37日、21日の間茶をたって願えば霊験があらたかであったと伝わり、願いが成就したと云う。

それ故に「茶ノ木稲荷神社」と呼ばれた。

当宮と同様に東京大空襲で焼失してしまい荒廃したが、平成十二年(2000)に再建。

拝殿・本殿が用意され、しっかりとした独立した神社にも見える規模になっているのは、それだけ篤い崇敬を集めている証拠であろう。

拝殿・本殿が用意され、しっかりとした独立した神社にも見える規模になっているのは、それだけ篤い崇敬を集めている証拠であろう。

その他境内社・崇敬者が大名に出世したと云う出世稲荷

石段を上って銅鳥居の先、左手に金刀比羅宮。

海上守護の御神徳で知られるこんぴらさんが勧請。

海上守護の御神徳で知られるこんぴらさんが勧請。

さらに参道の右手に出世稲荷神社が鎮座。 稲荷山と呼ばれていた当地には多くのお稲荷様が祀られていたそうで、そのうちの一社と伝わる。

稲荷山と呼ばれていた当地には多くのお稲荷様が祀られていたそうで、そのうちの一社と伝わる。

出世の社号には以下のような伝承が伝わる。

出世の社号には以下のような伝承が伝わる。

当地のお稲荷様に崇敬篤い侍がいて、霊夢によって毎日参拝(出仕の日は家来を代参)したところ、トントン拍子に出世して、大名になったと云う。

その後も出世の大明神と私財を投じて祀った事から、「出世稲荷」と称される。

出世稲荷の一画に古い水鉢。

宝暦七年(1757)に奉納された水鉢で、古くは現在の手水舎の台座とセットで使用されていたと見られている。

宝暦七年(1757)に奉納された水鉢で、古くは現在の手水舎の台座とセットで使用されていたと見られている。

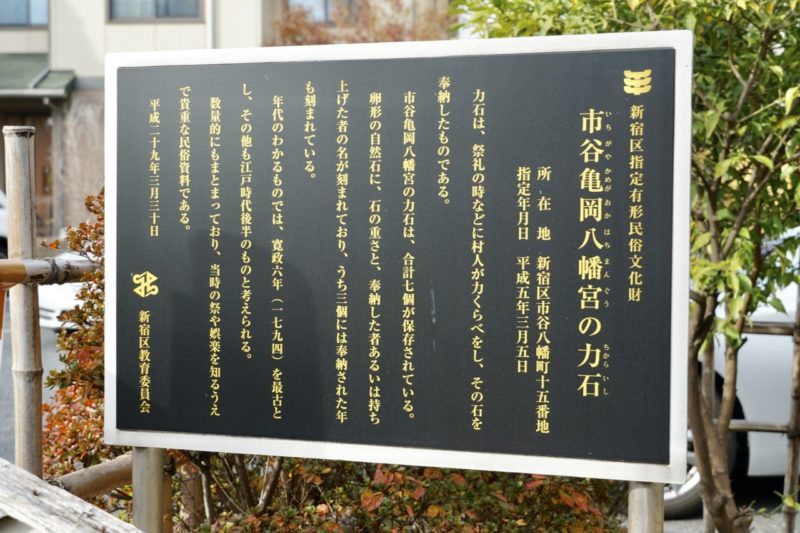

力石・百度石・多くの碑

拝殿前左手には多くの力石。

文政八年(1825)のものなど力比べに使われたものが並ぶ。

文政八年(1825)のものなど力比べに使われたものが並ぶ。

多くが江戸時代から大正時代にかけてのもの。

多くが江戸時代から大正時代にかけてのもの。

参道の左手には百度石。

お百度参りをした名残で崇敬者によるものであろう。

お百度参りをした名残で崇敬者によるものであろう。

境内には多くの碑が並ぶ。

明治三十六年(1903)奉納の句碑で「動き無き 御代画にとらば ふじの山」と記されており、高台であった境内から富士山を眺めて詠んだ句。

明治三十六年(1903)奉納の句碑で「動き無き 御代画にとらば ふじの山」と記されており、高台であった境内から富士山を眺めて詠んだ句。

更に名刀碑。

明治三年(1870)に奉納された名刀碑と呼ばれるもので、裏には長光を模した刀剣像と、宗近・政宗・義弘といった刀工も刻まれている。

明治三年(1870)に奉納された名刀碑と呼ばれるもので、裏には長光を模した刀剣像と、宗近・政宗・義弘といった刀工も刻まれている。

御朱印は2種類・広重の浮世絵デザインの御朱印帳

御朱印は社務所にて。

出世稲荷の右手に入口があるのでそちらでお願いできる。

出世稲荷の右手に入口があるのでそちらでお願いできる。

御朱印は「市谷亀岡八幡宮」「茶ノ木稲荷神社」の2種類を用意。

上画像は2015年参拝時に頂いた御朱印で、それぞれ神社の社号を墨書きした御朱印。

上画像は2015年参拝時に頂いた御朱印で、それぞれ神社の社号を墨書きした御朱印。

上画像は2018年に参拝時に頂いた御朱印で、朱印に変化はないが、墨書きは「城西之鎮護」「弘法大師開山」と変更になっていた。

上画像は2018年に参拝時に頂いた御朱印で、朱印に変化はないが、墨書きは「城西之鎮護」「弘法大師開山」と変更になっていた。

御朱印帳も用意。

オリジナル御朱印帳は歌川広重が『名所江戸百景』で描いた当宮の浮世絵をデザイン。

オリジナル御朱印帳は歌川広重が『名所江戸百景』で描いた当宮の浮世絵をデザイン。

汎用の御朱印帳、更に豊富な授与品も用意されている。

ペットと参拝できる神社の先駆け的存在

近年では、ペットと参拝できる神社として知られるように。

ペットに焦点を当てた神社の先駆けとも云える存在。

毎年正月にはペットと一緒の初詣を開催。

完全予約制(1枠、先着20組)

犬猫に限らず、兎、小鳥、亀、フェレット、ハムスター、爬虫類など、ペットなら基本的に受け付けている。

詳しくは下記の公式サイトを参照。

通常時もペット向けの各種祈願を受付。

随時受付しているが、事前の予約を推奨。

また過去にはペットの成人式も開催。

社務所には、ペット向けの御守など授与品も豊富。

御守や護符、更にオーダーメイドタイプの彫り札守りなど様々なものを用意。

御守や護符、更にオーダーメイドタイプの彫り札守りなど様々なものを用意。

現代社会において、ペットは家族の一員と捉える方も多く、そこに焦点を当てて柔軟な発想で色々と対応しているのが素晴らしい。

所感

江戸城の城西之鎮護として創建された当宮。

鎌倉「鶴岡八幡宮」に対して「亀岡八幡宮」と称したように縁起のよい社号となっている。

徳川幕府からの崇敬も篤く、元禄の頃には大いに賑わったと伝わり、その後類焼の被害を受けるものの、広重の浮世絵にも残るように江戸の名所の1つであった。

空海伝説の残る境内社「茶ノ木稲荷神社」は、当地の地主神であり、こちらも立派な社殿が用意されていて、今も大切に祀られている事が伝わる。

現在はペット神社として別のアプローチで崇敬者を集めて人気になっており、幾度か参拝しているか、結構な頻度で愛犬を連れて祈願に訪れる方や撮影をされている方などの姿を見る事ができた。

現在のニーズに対応しつつ、氏子からの崇敬を依然と集め続けており、そうしたバランスも程よく色々な努力をされている良い神社である。

神社画像

[ 参道 ]

[ 社号碑・石段 ]

[ 石段 ]

[ 銅鳥居 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿(前殿・後殿) ]

[ 茶ノ木稲荷神社 ]

[ 金刀比羅宮 ]

[ 出世稲荷神社 ]

[ 社務所 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 石碑 ]

[ 力石 ]

[ 旧鳥居跡 ]

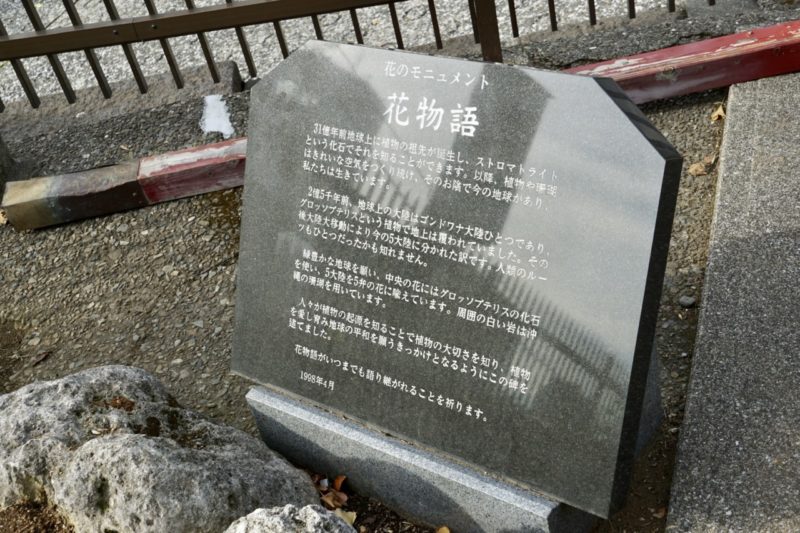

[ 花物語碑 ]

[ 百度石 ]

[ 案内板 ]

コメント

おはようございます。

江戸城は徳川幕府が始まった時期の1616年に築城されたと思っていたのですが1432年ともっと早く築城していたのですね。市谷亀岡八幡宮の境内の中にある茶ノ木稲荷神社の御朱印には弘法大師の文字が入った墨で描いた御朱印があるのですね。さらにペットと一緒に出入りできるのは嬉しいですね。境内には狛犬も含めて犬の石像がいくつも見られる風景を見ると動物も大事にしようという神社という印象を感じます。ペットを飼うようになったら一度参拝してみたいです。

■しゃんしゃん様

コメントに気付かず遅くなり申し訳ありません。

江戸城は太田道灌という武将によって築城されました。

他にも川越の河越城を築城した事でも知られます。

岩槻の岩槻城も道灌によるものと長年伝わっていましたが、別史料が出てきたので定かではありません。

ただ、今の感覚で江戸城として思い浮かぶのは、徳川家によるものになります。

天下普請で何回にも分けて拡張が続けられており、いわゆるイメージしやすい江戸城となりました。

最近はペット向けの御守などを授与する神社も増えていますが、

そうしたペットに目を向けたはしりの神社の1社で、愛犬家な方を含めペット好きには知られます。

現代ではペットは家族と認識する人も多いですので、こうした施策はとてもよいと思います。

ぜひ一度参拝してみて下さい。

今日(2019年9/26)こちらのブログを見て行きました。

御朱印が1つ500円になっておりました。

■七緒様

参拝されたようで何よりです。

御朱印の初穂料について教えて頂きありがとうございます。

先程、ブログ内の情報も修正させて頂きました。

最近は都内の神社で500円の場所も増えてきましたね。

また何かお気づきな点がございましたら、教えて頂けたら幸いです。