目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

神田駿河台の鎮守のお稲荷様

東京都千代田区神田駿河台に鎮座する神社。

旧社格は村社で、神田駿河台の鎮守。

古くは江戸城を築城した太田道灌によって勧請され江戸城内に鎮座していたと伝わる。

江戸城大改築の際に西丸の鬼門にあたる神田駿河台に遷座。

戦前に総武線建設のため社地を収用され現在地に遷座した歴史をもつ。

古くは「一口稲荷(いもあらいいなり)」とも称され崇敬を集めた。

神社情報

太田姫稲荷神社(おおたひめいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦之御魂神

相殿神:菅原道真公・徳川家康公

社格等:村社

例大祭:5月第2土曜

所在地:東京都千代田区神田駿河台1-2-3

最寄駅:御茶ノ水駅・淡路町駅・新御茶ノ水駅・神保町駅・小川町駅

公式サイト:─

御由緒

太田姫稲荷神社は、極めて豊かな霊験伝承と、古い由緒をもつ神社であります。

「駿河台文化史」(昭和十年神田史跡研究会)によると当神社の縁起は九世紀に始まります。

詩才を白楽天に比されるほどの詩人参議小野篁(おののたかむら)が承和六年はじめ伯耆国(ほうきのくに=鳥取県)名和港を出港してまもなく海が大そう荒れ狂い身の危険を感じたため、篁は正装をして船の舳に座り熱心に普門品(ふもんぼん=観音経)を唱えていると、白髪の老翁が波上に現れて「荒波から命を守つやるが疱瘡(天然痘=大流行し治療法がなく非常に恐れられていた)を患えば一命が危ない。われは太田姫の命である。わが像を常にまつれば、この病にかかる事はないであろう」と告げ波間に姿を消した。そのお告げを護り自ら翁の像を刻み、護持していた。後に山城国(京都府)の南にある一口の里に神社を祝い祭った。

江戸の開祖として知られる太田資長朝臣(後の道灌)の最愛の姫君が思い疱瘡にかかり絶望の中、人伝に一口稲荷神社の故事を聞き急使をつかわせ祈願。使者は祈祷の一枝と幣を授かり帰ると、十直の病が癒えた資長朝臣は崇敬の念篤く城内本丸に一社建立し姫君と共に深く敬拝した。ある時この城の鬼門を守るべしとの神託があり、鬼門に移して太田姫稲荷大明神と奉唱するようになった。長禄元年(1457年)のことである。

慶長八年(1603)八月、徳川家康公が江戸城へ入られた後、慶長十一年の江戸城大改築の際、城内より西丸の鬼門にあたる神田駿河台東側に移されこの坂を一口坂(いもあらいざか、後に鈴木淡路守の屋敷が出来たので淡路坂ともいう)と呼ばれた。その後代々将軍が崇拝し、修理造営は徳川家が行ったと伝えられている。

明治五年(1872)神社制度により神職司掌とする。

例祭日は毎年四月十八日と定められ、後に五月第二土曜日となる。

大正十二年(1923)関東大震災で類焼、御神体のみ無事に湯島天神に避難する。

大正十四年(1925)仮社殿が落成。

昭和三年(1928)氏子各位の寄進により、本社殿、神楽殿、御水舎、神輿庫、社務所、鳥居等新築される。

昭和六年(1931)御茶ノ水駅、両国駅間の総武線建設のため社地大半を収用され鉄道省より換地として、現在の地を神社敷地に指定。一切の建築物をそのまま移転して今日に至る。(境内の掲示より)

歴史考察

京都に鎮座・一口稲荷(いもあらいいなり)の伝承

社伝によると、長禄元年(1457)に創建と伝わる。

山城国(現・京都府)に鎮座していた「一口稲荷神社」を勧請して旧江戸城内に創建したと云う。

承和六年(839)、小野篁が隠岐へ配流された際、伯耆国(現・島根県)名和港を出港したところで大変な暴風雨に襲われ身の危険を感じたため、篁は正装して観音経を唱えた。

平安時代前期の公卿。

博学広才の人物として知られる。

漢詩や和歌に秀でただけでなく、書においても天下無双で、画も「人の及ぶところではない」と称される程、和歌・漢詩・書道・絵画に通じる。

法律の解説書である『令義解』の編纂にも深く関与し、政務能力に優れ、皇太子付きの教育官である東宮学士を務めるなど、学問にも長けた人物であった。

篁が観音経を唱えると白髪の老翁が現れ「荒波から命を守ってやるが、疱瘡(天然痘)を患うと命は危ない。我は太田姫命(おおたひめのみこと)である。自分を祀れば疱瘡から免れる事ができる。」と告げ姿を消した。

いわゆる天然痘の事で、古くは不治の病・悪魔の病気とされていた。

これらの原因を「疱瘡神」によるものとして崇め祀る信仰もあった。

そのお告げを通り篁は、自ら老翁の像を刻み護持していたと云う。

後に山城国(京都府)の南にある「一口の里(いもあらいのさと)」に祀ったと伝わる。

京都府の南側、京都府久世郡久御山町に一口(いもあらい)の地名が残るため、この周辺だったのは間違いないと思われる。

大変な難読地名で、「いも」=「疱瘡」、「あらい」=「祓い・祓う」と云う意味合いと推測できるが、「一口」と書いて「いもあらい」と呼ぶのは謎が多い。

太田道灌の姫の疱瘡治癒・江戸城内に祀られる

長禄元年(1457)、太田道灌の姫が疱瘡に罹患。

道灌は人づてに疱瘡に霊験があると云う「一口稲荷」の話を聞き、急使を遣わして病気平癒を祈願。

使いが祈祷の一枝と幣を授かり帰ってくると、姫の病が平癒したと云う。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

そこで山城国より「一口稲荷」を勧請し、江戸城内の本丸に祀り篤く崇敬した。

ある時、白狐が現れ「江戸城の鬼門を守るべし」と神託があったため、鬼門に遷して「太田姫稲荷大明神」と称したと伝わる。

艮(うしとら)の方角であり、すなわち北東の方角。

鬼が出入りする方角であるとして、万事に忌むべき方角とされる。

以後、江戸城の鬼門守護の一社として崇敬を集めたと云う。

江戸城大改築によって神田駿河台へ遷座

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

慶長十一年(1606)、天下普請による江戸城大改築が行われ、当社は西丸の鬼門にあたる神田駿河台へ遷された。

江戸幕府が全国の諸大名に命令し、行わせた土木工事。

江戸城など城郭普請が特に知られる。

当社が鎮座した坂を一口坂(いもあらいざか)と呼んだ。

代々の徳川将軍が崇敬し、社殿の修理造営は徳川将軍家によって行われたと云う。

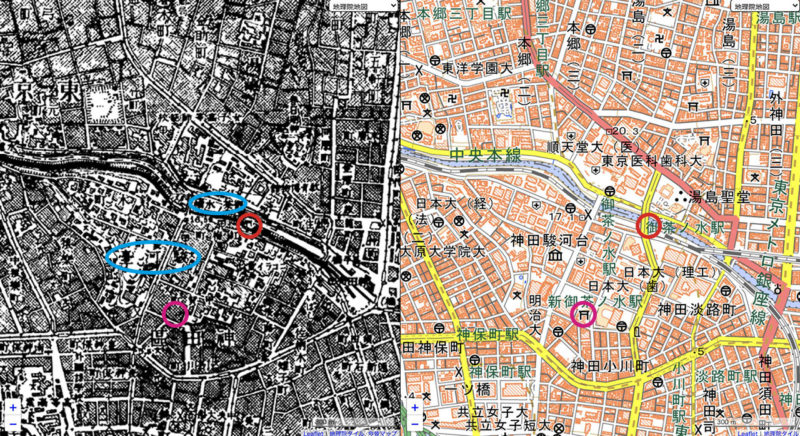

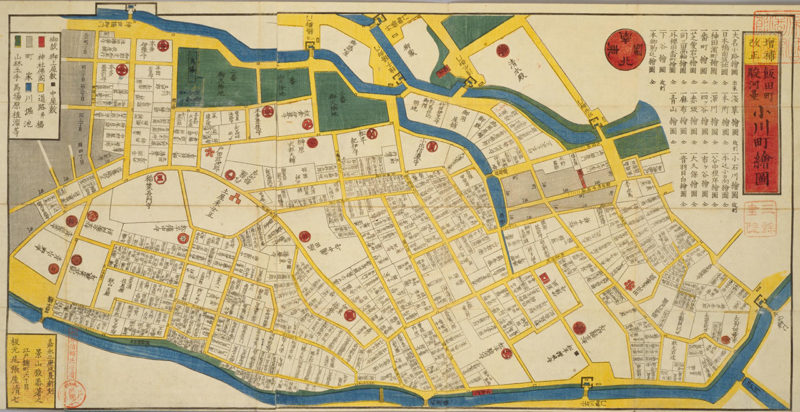

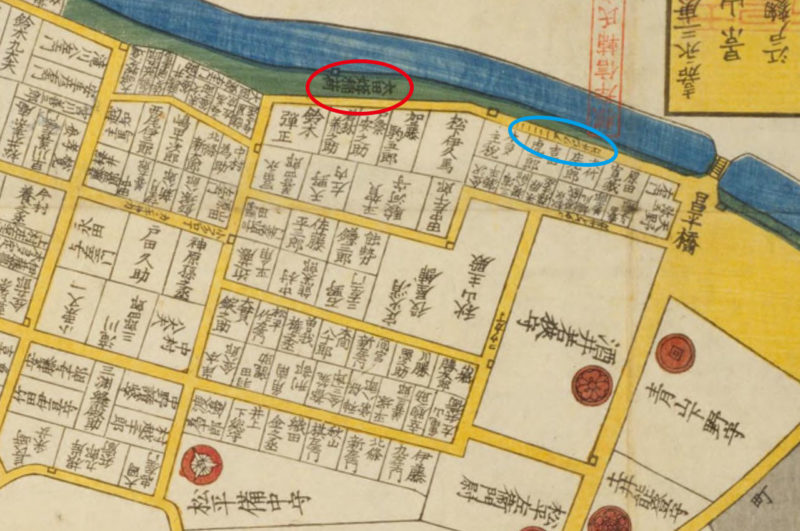

江戸切絵図から見る太田姫稲荷

当時の神田駿河台や当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の駿河台・小川町周辺の切絵図。

下が北の地図で、当社は右上に描かれている。

赤で囲ったのが当社で「太田姫稲荷」の文字が見える。

神田川沿いの一帯が社地だった事が窺える。

青で囲った箇所には「アワジザカ」とあり、淡路坂(一口坂)周辺。

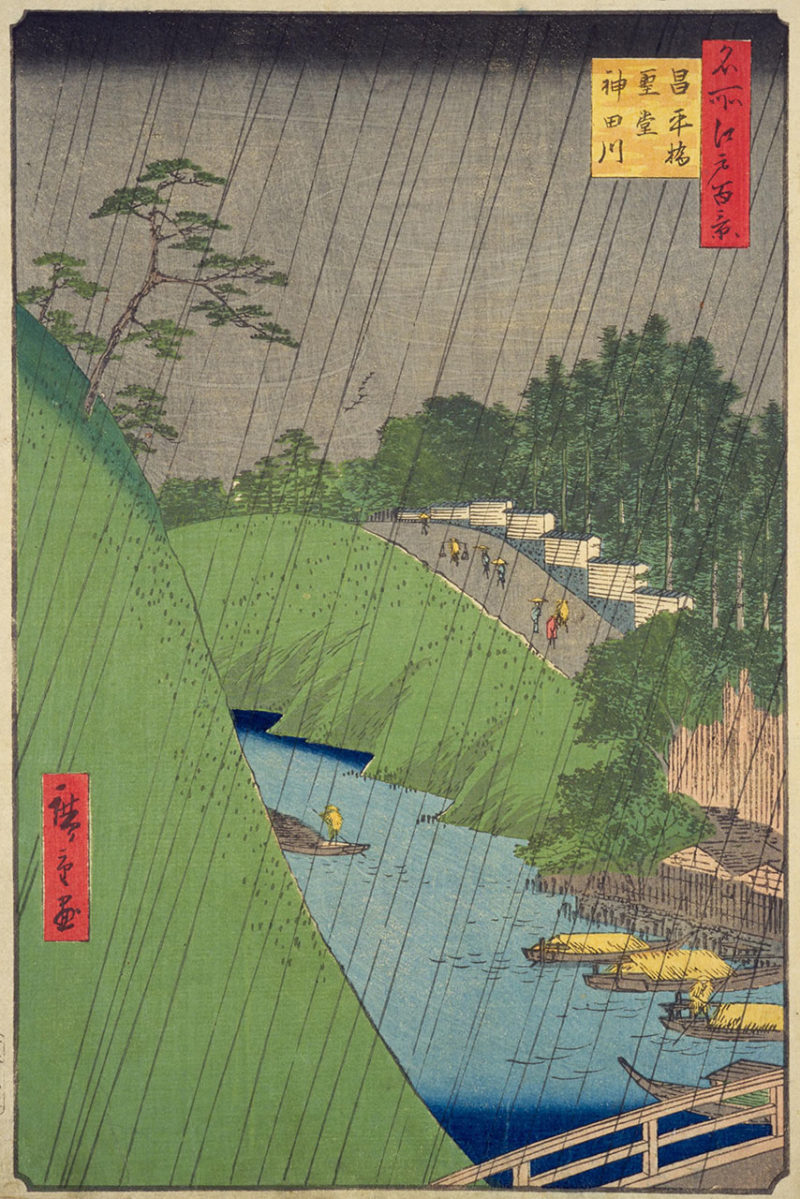

浮世絵に描かれた神田駿河台

当社は神田駿河台の東側に鎮座し、神田駿河台の鎮守とされた。

古くは神田台と呼んだ一帯であったが、元和年間(1615年-1624年)以降に駿河国(現・静岡県)から徳川家臣団が移り住んだため、駿河台と称されるようになった。

台上からは富士山がよく見えたため、これが由来と云う説もある。

神田駿河台の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

当社からやや西へ離れた水道橋あたりを描いたもの。

鯉のぼりと共に富士山が描かれている。

見晴らしの良い台地で富士山の名所でもあった。

当社の東側にあった昌平橋から西側を描いたもの。

対岸の奥に見えるのが湯島聖堂と昌平坂学問所。

手前岸(左側の台地)あたりに当社が鎮座していたものと思われる。

明治以降の歩み・総武線敷設のため現在地に遷座

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列する。

社号も「太田姫稲荷神社」となった。

社号も「太田姫稲荷神社」となった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当時の当社の鎮座地は赤円で囲った場所で神社の地図記号を見る事ができる。

現在の御茶ノ水駅や聖橋あたりが当社の社地であった。

駿河町や御茶ノ水橋といった名も見る事ができる。

大正十二年(1923)、関東大震災で被災し社殿などを類焼。

御神体のみ無事で「湯島天満宮(湯島天神)」に避難したと云う。

大正十四年(1925)、仮社殿を竣工。

昭和三年(1928)、氏子崇敬者の寄進によって社殿・神楽殿などを竣工。

昭和六年(1931)、御茶ノ水駅を始めとした総武線敷設のため社地の大半を収用される。

鉄道省より換地として現在地が用意され、一切の建築物をそのまま移転。

現在の社殿は移設された社殿が現存。

現在の社殿は移設された社殿が現存。

平成二十五年(2013)、2年前の東日本大震災で社殿に傾きが生じたため修復工事が行われた。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

学生街である神田駿河台の一画に鎮座

最寄駅の新御茶ノ水駅など複数駅から徒歩数分の距離に鎮座。

三井住友海上火災保険駿河台ビルの西側に鎮座し、神田駿河台は学生街としても知られる。

三井住友海上火災保険駿河台ビルの西側に鎮座し、神田駿河台は学生街としても知られる。

ビルが立ち並ぶ一画に社地が設けられている。

平成二十五年(2013)の大改修の際に玉垣なども新築。

平成二十五年(2013)の大改修の際に玉垣なども新築。

新たに綺麗な整備が行われた。

新たに綺麗な整備が行われた。

鳥居を潜ると左手に手水舎。

無人の神社ではあるが、平時は水が出て身を清める事ができる。

無人の神社ではあるが、平時は水が出て身を清める事ができる。

手水舎の吐水口は可愛らしい。

手水舎の吐水口は可愛らしい。

戦前の社殿が現存・平成の大改修

参道の正面に東向きの社殿。

旧社殿は関東大震災で焼失したものの昭和三年(1928)に再建された社殿。

旧社殿は関東大震災で焼失したものの昭和三年(1928)に再建された社殿。

昭和六年(1931)に総武線敷設のため社地を収用され、現在地に遷座した際も社殿はそのまま移された。

昭和六年(1931)に総武線敷設のため社地を収用され、現在地に遷座した際も社殿はそのまま移された。

平成二十三年(2011)の東日本大震災で社殿に傾きが生じたため大改修が行われる。

平成二十三年(2011)の東日本大震災で社殿に傾きが生じたため大改修が行われる。

平成二十五年(2013)に大規模修復が行われ現在の姿となった。

平成二十五年(2013)に大規模修復が行われ現在の姿となった。

社務所・神輿・狛犬・整備された境内

境内の右手に新しい社務所。

こちらも平成二十五年(2013)の大規模改修の際に新築されたもの。

こちらも平成二十五年(2013)の大規模改修の際に新築されたもの。

神輿庫にもなっていて、神輿の姿を見ることができる。

神輿庫にもなっていて、神輿の姿を見ることができる。

鳥居のすぐ近くに狛犬。

飛びかかるような造形の吽形。

飛びかかるような造形の吽形。

奉納年など不詳であるがおそらく江戸時代後期のものと思われる。

奉納年など不詳であるがおそらく江戸時代後期のものと思われる。

対となる阿形の狛犬は損傷が激しいため姿はよく分からない。

対となる阿形の狛犬は損傷が激しいため姿はよく分からない。

無人の神社であるが、神田公園地区連合町会によって管理されていて手入れが行き届いた境内。

2020年6月に参拝時は紫陽花が綺麗に咲いていた。

2020年6月に参拝時は紫陽花が綺麗に咲いていた。

社殿で寛ぐ猫ちゃんの姿も。

社殿で寛ぐ猫ちゃんの姿も。

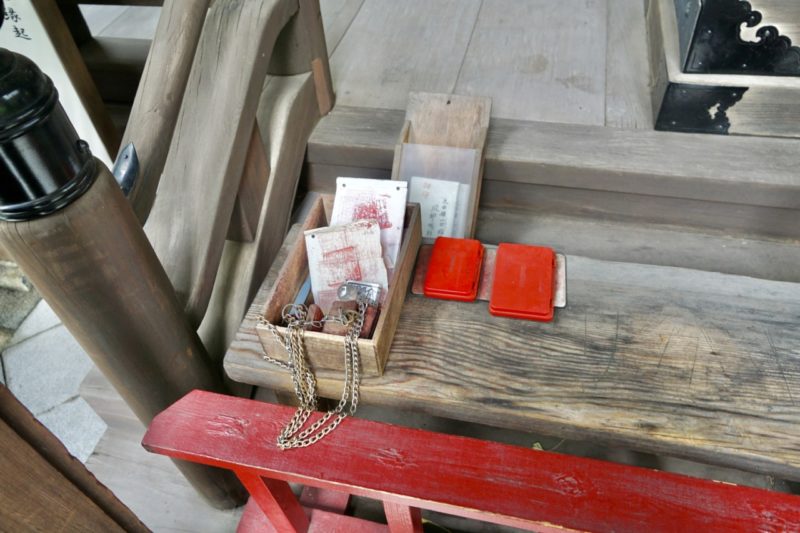

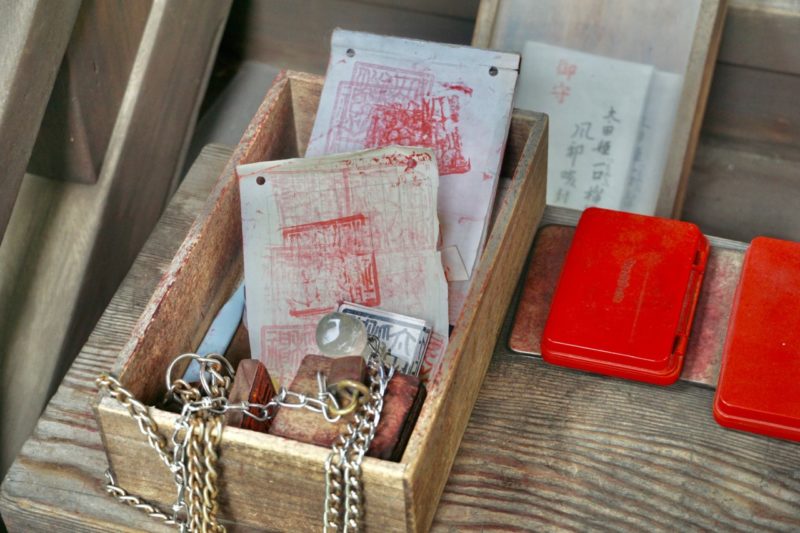

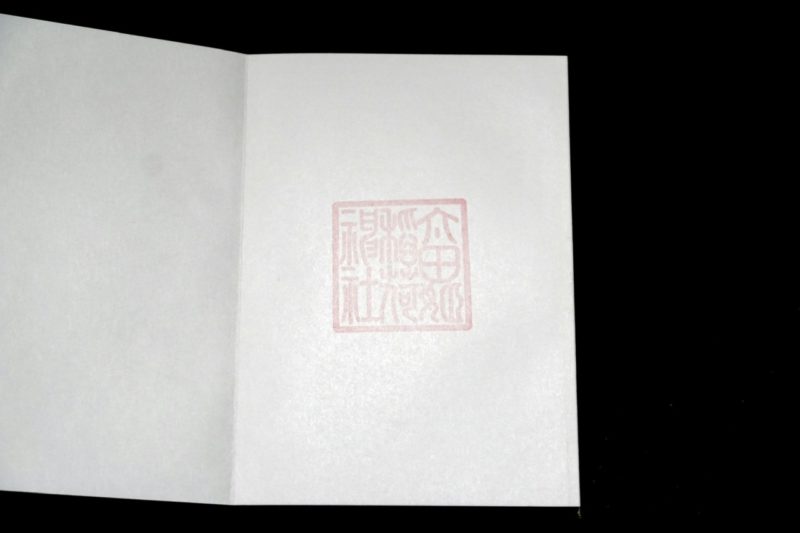

拝殿前でセルフ形式にて押す御朱印

御朱印は拝殿前にてセルフで押す形。

拝殿前に幾つかの社号印(全て同じ印)と、朱肉(スタンプ台)が置かれている。

拝殿前に幾つかの社号印(全て同じ印)と、朱肉(スタンプ台)が置かれている。

自分で御朱印帳に押印する形。

自分で御朱印帳に押印する形。

そのため朱印のみのシンプルなものとなるが、日付など自分で書き足してもよいだろう。

そのため朱印のみのシンプルなものとなるが、日付など自分で書き足してもよいだろう。

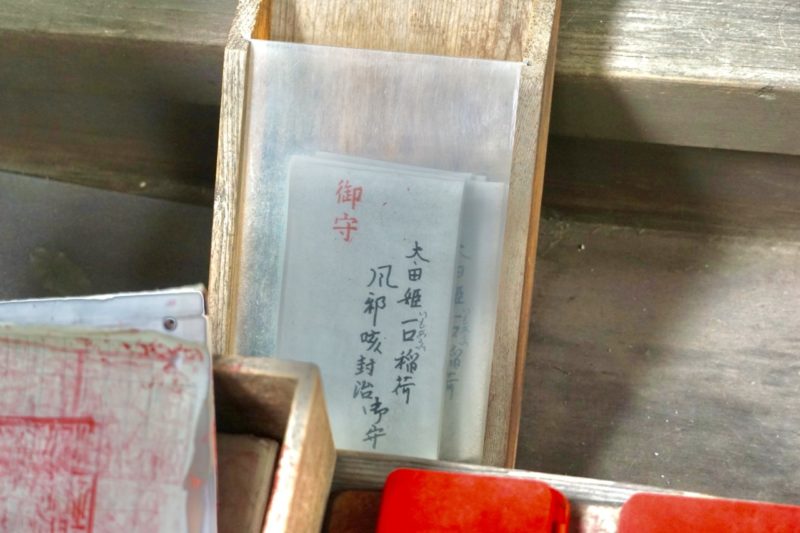

同じく御朱印の近くに御守も。

「太田姫一口稲荷 風邪咳封治 御守」とあり、お受けするのもよいと思う。

「太田姫一口稲荷 風邪咳封治 御守」とあり、お受けするのもよいと思う。

御茶ノ水駅すぐ・聖橋近くの元宮(椋の木)

当社からやや離れた場所、御茶ノ水駅近く淡路坂の一帯が当社の旧社地。

現在は社地は残らないものの聖橋の近くに大きな椋の木が残る。

この椋の木が元宮という扱いになり、さらには当社の御神木にあたる。

椋の木には由緒書きと当社拝殿前にも置かれていた「太田姫一口稲荷 風邪咳封治 御守」も置かれている。

所感

神田駿河台の鎮守として崇敬を集める当社。

古くは江戸城内に祀られ「一口稲荷(いもあらいいなり)」と称されたと云う。

社号の「太田姫稲荷」については「一口稲荷」に祀られた「太田姫命」と云う神が由来だと云うが、太田道灌の姫の疱瘡を治した伝承から「太田姫稲荷」と呼ばれるようになったと考えるほうがしっくり来る気もする。

普段は無人の神社であるが、地域の方々によって綺麗に維持された境内。

近年も社殿の大改修など境内整備が行われていて、地域の方々からの崇敬が伝わる。

ビルが立ち並ぶ一画にありビジネスマンや学生など人通りも結構多いが、通りがてら参拝する人もよく見られ神田駿河台の地に馴染んだ良い神社だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:─

拝殿前にて。

※拝殿前に印が置かれたセルフ形式で初穂料はお気持ちを賽銭箱へ。

参拝情報

参拝日:2020/06/16

コメント