目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧矢上村(日吉)鎮守・日吉のお伊勢さま

神奈川県横浜市港北区日吉に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧矢上村(日吉)の鎮守。

伊勢信仰の神社で、かつては「神明社」と呼ばれていた。

当地が横浜市に編入されたのを機に新町名から「日吉神社」に改称。

境内には「日吉の天神さま」と称される「矢上天神社」も鎮座し、慶應義塾大学日吉キャンパスが氏子地域という事もあり、学問の神として崇敬を集めている。

神社情報

日吉神社(ひよしじんじゃ)

御祭神:天照坐皇大御神

社格等:村社

例大祭:8月28日

所在地:神奈川県横浜市港北区日吉3ー9ー5

最寄駅:日吉駅・元住吉駅

公式サイト:─

御由緒

創立年代は不詳であるが、往古より武蔵國橘樹郡矢上村総鎮守として、同村北方の俚俗「お伊勢原」と呼ぶ丘上に鎮まり坐し「神明社」と称した。旧社殿は天明五年(1758)の修造と伝える。

昭和十一年、氏子崇敬者の熱誠を集めて神明造りの本殿・幣殿・拝殿を改築、同十四年この地が横浜市域に編入せられたのを機として新町名に因み、社号を「日吉神社」と改めた。昭和二十八年十月七日、宗教法人となり神社本庁に所属、同五十一年、更に社殿を修復して、伊勢神宮の御分霊を勧請奉斎し、社務所を完備して神域を整え、同五十三年には神殿屋根を総銅板葺に改修し、灼然たる神威を加えて現在に至っている。

毎年元日の午前零時には、除夜祭に引続いて元旦祭を執行、遠近より初詣の衆庶近年頓に多く、宏大なる御恩頼に浴している。(境内の掲示より)

歴史考察

矢上村の鎮守である神明社

創建年代は不詳。

矢上村の総鎮守とされ「神明社」と称された。

当地周辺は古くは「矢上村」と呼ばれた村であった。

江戸時代の地誌などに武蔵國橘樹郡矢上村の名を見る事ができる。

当時の矢上村は東海道川崎宿の助郷村を担っていた。

街道の宿場へ、人足や馬の補充を目的として宿場周辺の村落に課された夫役。

矢上村など現在の日吉周辺の村の多くは、東海道の川崎宿の助郷村となっていた。

当社の近くを流れる「矢上川」(鶴見川の支流)にも「矢上」の名を見る事ができる。

当社の別当寺を担っていた「保福寺」は、開山時から「谷上山」と号していた史料が残っていて、この「谷上」は地形に由来するものと思われる。

その事から「谷上」が「矢上」に転じたとも推測できる。

当社は矢上村の北方、「お伊勢原」と呼ばれた丘の上に鎮座。

お伊勢原と呼ばれた丘からも分かる通り、伊勢信仰の神社であり「神明社」と称され、村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(矢上村)

神明社

村の北の方丘上にあり。入口に鳥居二基を立。是も保福寺持。

矢上村の「神明社」と記されたのが当社。

別当寺は「保福寺」(現・港北区日吉4)であった。

村の北の丘の上に鎮座している事が記してあり、御由緒にあるように古くから「お伊勢原」と呼ばれていた地であった。

かつての矢上川は、洪水を頻繁に引き起こしていた河川であった事が記録されている。

そのため当社は水害を受けにくい高台に鎮座したと推測できる。

明治に7ヶ村が合併し日吉村が成立

明治になり神仏分離。

当社は「天照皇太神」と称され、後に村社に列している。

明治二十二年(1889)、町村制施行に伴い、矢上村・駒林村・駒ケ橋村・箕輪村・南加瀬村・小倉村・鹿島田村が合併して、日吉村が成立。

これが現在の日吉(横浜市港北区および川崎市側の旧日吉地区含む)の地名となっていく。

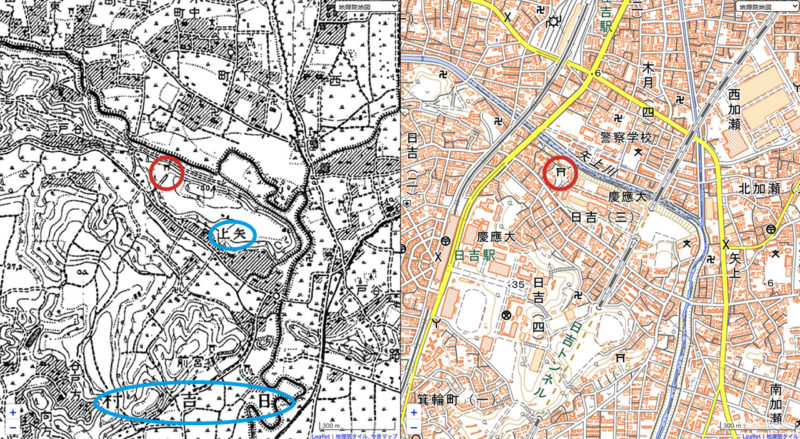

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

日吉村や矢上という地名を見る事ができる。

当時はまだ日吉駅もなく街が整備されていないのが分かる。

注目すべきは矢上川であろう。

当時の矢上川はまだかなり曲がりくねった河川であった事が分かる。

大正十五年(1926)、日吉駅が開業。

日吉の地名由来は金蔵寺の日吉権現

明治二十二年(1889)に矢上村・駒林村・駒ケ橋村・箕輪村・南加瀬村・小倉村・鹿島田村の7ヶ村が合併して成立した日吉村。

日吉の地名由来には、当社の伊勢信仰とは別の信仰が由来となっている。

「日吉」という名は、山王信仰に多く見られる号である。

山王信仰とは、滋賀県の比叡山麓「日吉大社(ひよしたいしゃ)」を総本社とした信仰。

全国にある「日吉神社」「日枝神社」「山王神社」などは、こうした山王信仰の神社。

これらの多くは、神仏習合期には「山王権現」「日吉山王」などと称された。

日吉村の地名由来は、旧駒林村「金蔵寺」(現・港北区日吉本町2)の裏にあった「日吉権現」に因んで名付けられた。

こちらが「金蔵寺」の本堂で、この裏手の山の中腹に日吉権現の碑が現存。

こちらが「金蔵寺」の本堂で、この裏手の山の中腹に日吉権現の碑が現存。

これが日吉の地名由来となった日吉権現。

これが日吉の地名由来となった日吉権現。

山王信仰を伝える古碑。

山王信仰を伝える古碑。

平安時代の貞観年間(859年-876年)に清和天皇の勅願により、天台宗第五代座主・智証大師が創建したと伝えられる大寺院。

江戸時代には寛永寺の末寺として栄え、徳川家よりも庇護され、近隣に数多くの末寺を擁する本寺格の寺院であった。

現在も、関東三十六不動5番、武相不動尊8番、関東百八地蔵霊場85番、准秩父三十四観音霊場3番などの札所となっている。

「金蔵寺」は、当社とはやや距離があるが、古くから当地周辺の信仰の中心であった名刹。

こうした歴史ある寺院の裏にあった「日吉権現」から「日吉」という地名は名づけられた。

7ヶ村による合併であったため、平等にいずれの村名も残さず、かつ縁起のよい名前という意味合いもあったのであろう。

日吉村の分村合併・横浜市と川崎市に分かれる

昭和三年(1928)、日吉村は横浜市と川崎市よりそれぞれ合併の勧誘を受ける。

但し日吉村では全村合併を前提に話を進めていたため、合併の進展が進む事はなかった。

昭和十二年(1937)、神奈川県知事の裁定によって、分村合併が実施。

矢上川以西は横浜市に編入、矢上川以東は川崎市に編入された。

旧矢上村は、横浜市に合併される形で、新しい町名は「日吉町」となった。

新町名から日吉神社に改称

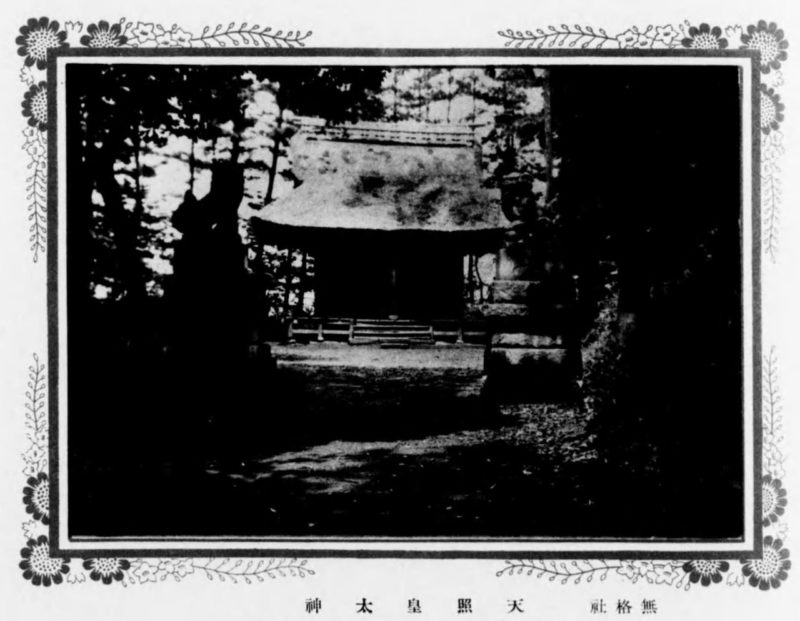

昭和十一年(1936)、本殿・幣殿・拝殿を改築。

黒つぶれしてしまってはいるが、戦前の社殿の様子が窺える。

当時は茅葺屋根でかなり風情のある社殿。

「天照皇太神」と記されており、当時はまだ無格社であったことも分かる。

昭和十四年(1939)、当地が「日吉町」となっていた事に因み、社号の「天照皇太神」を新しい町名から「日吉神社」へ改称。

日吉町の鎮守という意味合いで改称された事が分かる。

日吉町の鎮守という意味合いで改称された事が分かる。

「日吉神社」の社号は、このように何とも複雑で面白い歴史となっている。

上述したように「日吉神社」というのは、本来は山王信仰に見られる社号である。

しかしながら、当社は伊勢信仰の神社であり、山王信仰とは関わり合いは薄い。

「金蔵寺」裏にある山王信仰の「日吉権現」に因んで名付けられた「日吉」という地名。

その後、「日吉」という地名から改称された「日吉神社」という社名。

こうして「日吉神社」の社号だが、伊勢信仰の神社という、面白い組み合わせが生まれた。

昭和五十一年(1976)、社殿を修復して「伊勢神宮」の御分霊を勧請。

さらに社務所を造営し境内の整備が行われた。

昭和五十三年(1978)、社殿の屋根を総銅板葺に改修。

平成十四年(2002)、境内社「矢上天神社」が創建。

「天神社」は「日吉の天神さま」として、当社は「日吉のお伊勢さま」として地域からの崇敬を集め現在に至る。

「天神社」は「日吉の天神さま」として、当社は「日吉のお伊勢さま」として地域からの崇敬を集め現在に至る。

境内案内

急な石段の先の高台に鎮座

最寄駅は日吉駅か元住吉駅で、綱島街道から仲の谷の交差点を曲がった先の住宅街に鎮座。

途中に社号碑と案内が置かれているが、こちらから上ると駐車場があり、社殿の裏手に出る。

途中に社号碑と案内が置かれているが、こちらから上ると駐車場があり、社殿の裏手に出る。

表参道はその案内を曲がらずに真っ直ぐ進むと南西向きにある。

「日吉神社」の社号碑と戦前の石鳥居。

「日吉神社」の社号碑と戦前の石鳥居。

昭和六年(1931)に奉納された石鳥居。

昭和六年(1931)に奉納された石鳥居。

鳥居の先には急な石段。

中々に旧な石段なので足元に注意。

中々に旧な石段なので足元に注意。

『新編武蔵風土記稿』にも「丘上にあり」と記されていたように、古くから高台に鎮座していた。

『新編武蔵風土記稿』にも「丘上にあり」と記されていたように、古くから高台に鎮座していた。

戦前の狛犬・江戸後期の水盤(無垢石)

石段を上ると綺麗に整備された参道が続く。

参道の途中に一対の狛犬。

参道の途中に一対の狛犬。

子持ちの狛犬と鞠持ちの狛犬。

子持ちの狛犬と鞠持ちの狛犬。

比較的状態がよいが昭和七年(1932)に奉納されたもの。

比較的状態がよいが昭和七年(1932)に奉納されたもの。

その先、右手に手水舎。

綺麗に水が張られていて清める事ができる。

綺麗に水が張られていて清める事ができる。

この手水舎の左手に古い水盤が置かれている。

「無垢石」と記された水盤。

「無垢石」と記された水盤。

文政十二年(1829)に奉納された古いもの。

文政十二年(1829)に奉納された古いもの。

伊勢信仰らしい神明造の社殿

社殿は昭和十一年(1936)に造営された社殿を、昭和五十一年(1976)に修復したもの。

木造銅板葺神明造の拝殿は、素晴らしい造形美。

木造銅板葺神明造の拝殿は、素晴らしい造形美。

立派な向拝で存在感もある。

立派な向拝で存在感もある。

状態もよく綺麗に整備されている事が伝わる。

状態もよく綺麗に整備されている事が伝わる。

いつ参拝しても社殿前に日本国旗が掲げられているのも清々しい。

いつ参拝しても社殿前に日本国旗が掲げられているのも清々しい。

本殿の一部は鉄筋コンクリート造で補強されている。

本殿の一部は鉄筋コンクリート造で補強されている。

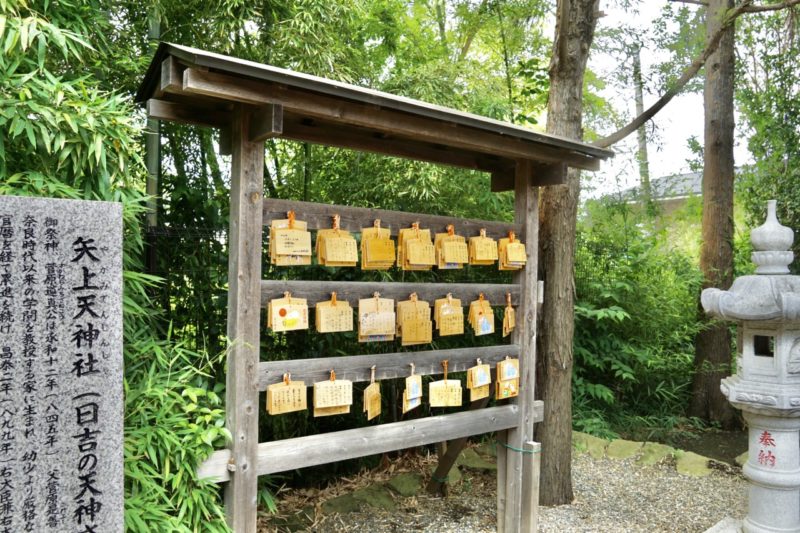

境内社に学問の神・矢上天神社(日吉の天神さま)

社殿の左手に、境内社の矢上天神社が鎮座。

平成十四年(2002)に創建した新しい境内社。

平成十四年(2002)に創建した新しい境内社。

「太宰府天満宮」(福岡県太宰府市)より勧請された。

「太宰府天満宮」(福岡県太宰府市)より勧請された。

今では「日吉の天神さま」と崇敬を集めている。

今では「日吉の天神さま」と崇敬を集めている。

天神信仰らしい神牛像。

天神信仰の神使は牛のため、こうして神牛像が奉納される事が多い。

天神信仰の神使は牛のため、こうして神牛像が奉納される事が多い。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

菅原道真公は学問の神。

合格祈願の絵馬も多く掲げられていた。

合格祈願の絵馬も多く掲げられていた。

現在の日吉駅周辺は、慶應義塾大学の日吉キャンパスなど学生の街として発展していて、日吉キャンパスは当社の氏子地域となる。

そうした地に学問の神様として知られる「天神さま」をお祀りしている。

絵馬掛にも「慶應大学合格」といった絵馬が多く掛けられていた。

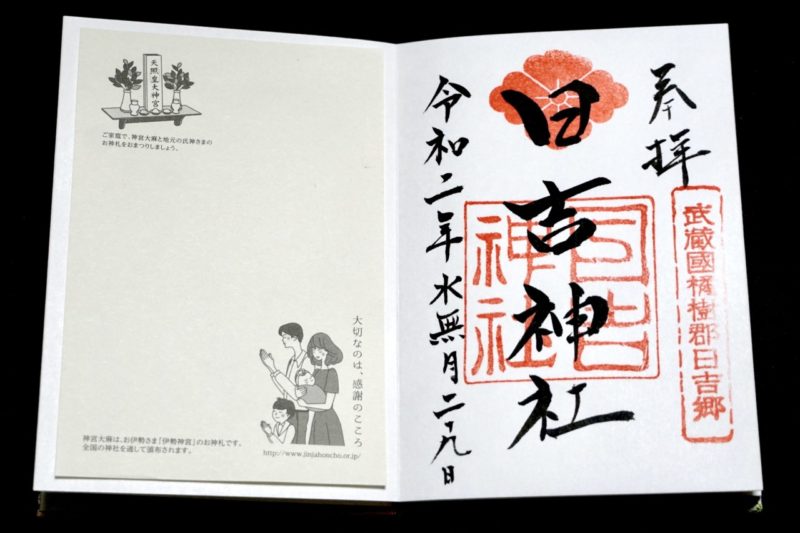

御朱印は日吉神社と矢上天神社の2種

御朱印は社務所にて。

以前参拝した際は、お忙しい中、宮司さんが色々と教えて下さり有難かった。

以前参拝した際は、お忙しい中、宮司さんが色々と教えて下さり有難かった。

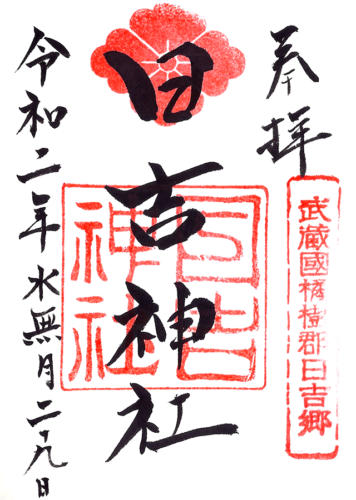

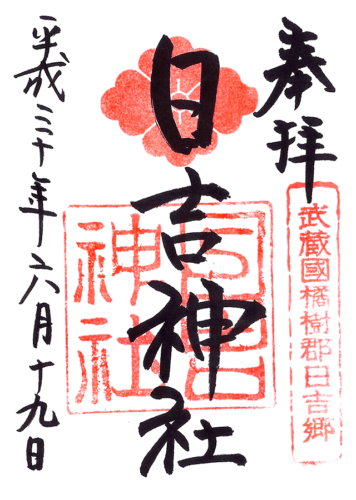

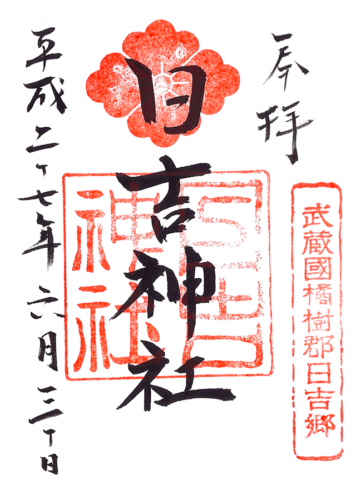

御朱印は「日吉神社」の朱印と社紋。

武蔵國橘樹郡日吉郷の印も押される。

武蔵國橘樹郡日吉郷の印も押される。

社務所の右手には参集殿。

平成十四年(2002)に完成したもので、地域の集まりなどにも使われ、床下が収納庫になっている。

平成十四年(2002)に完成したもので、地域の集まりなどにも使われ、床下が収納庫になっている。

所感

旧矢上村の鎮守である当社。

日吉周辺の総鎮守と云う事ができるだろう。

かつては「神明社」と称された伊勢信仰の神社であるが、山王信仰に多い「日吉神社」という社号であるのは、正に日吉という地名の歴史を表した面白い組み合わせに思う。

慶應義塾大学日吉キャンパスなど学生街の要素も強くなった当地において、境内に天神様を祀るなど、そうした努力も見る事ができる。

そう広くはない境内ではあるが、綺麗に整備されており、清々しい良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※境内社「矢上天神社」の御朱印も頂ける。

参拝情報

参拝日:2020/06/29(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/06/19(御朱印拝受)

参拝日:2015/06/30(御朱印拝受)

コメント