目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

横浜北部総鎮守の熊野神社

神奈川県港北区師岡町に鎮座する神社。

旧社格は県社の後に氏子の陳情により郷社。

「関東随一大霊験所」として古くから信仰を集める古社。

当地一帯の広い地域の総鎮守で、現在は横浜北部の総鎮守とされる。

正式社号は「熊野神社」であるが、地名より「師岡熊野神社」とされる事が多い。

近年ではサッカー神社としても知られている。

神社情報

師岡熊野神社(もろおかくまのじんじゃ)

御祭神:伊邪那美尊・事解之男命・速玉之男命

社格等:県社の後に郷社

例大祭:8月24日

所在地:神奈川県横浜市港北区師岡町1137

最寄駅:大倉山駅

公式サイト:http://www.kumanojinja.or.jp/

御由緒

この神社は聖武天皇神亀元甲子年(西暦724年)に全寿仙人によって開かれ、熊野山の中腹に鎮座し、和歌山県熊野三社(本宮・那智・速玉)の祭神と御一体である。

仁和元年七月には、光孝天皇の勅使六条中納言藤原有房卿が此地に下向され「関東随一大霊験所熊埜宮」の勅額を賜わり、それ以来、宇多・醍醐・朱雀・村上天皇の勅願所として社僧十七坊が附せられた。数多くの古神事の中に現在続行されて居る筒粥神事は天暦三年より実に1060回余にもなる。

観応二年六月十七日、雷火のため社殿は消失したが、御神体・社宝は無事であり特に貞治三年の熊野山縁起は現存して神社の故事を伝えている。

例えば、勅使着用の大口袴は大口の地名に残り、供奉者の足を洗った子安足洗川、顔を清めた西寺尾町字面滝、馬の鐙を納めた鐙宮(阿府神社)、参向儀式の行われた式坂、更に「い」の池(指定地域史跡)、「の」の池、「ち」の池の故事等、枚挙にいとまがない。

室町期に北条早雲公、慶長四年徳川家康公、寛永十九年家光公、寛文五5年家綱公より御朱印地を戴いたのを始め、代々の将軍家の崇敬極めて篤く、神社への御朱印は幕末まで続けられた。

明治元年神仏分離の際、熊野神社と隣接の法華寺とに二分され、明治三年には県社に列格したが、氏子の陳情する所あって明治六年三十三ヶ村の郷社に列した。

その後、各所の整備造営工事を行ってきたが、平成十七年「平成の大修造」と称し、覆殿・翼殿をはじめとする壮大な造営事業を実施、更に平成二十六年「平成の大修造第二期」に着手し、手水舎新築、境内社整備参集殿改修等の事業を完遂し、面目を一新した。

当社は、関東地方における熊野信仰の根拠地として、また、横浜北部の総鎮守の宮として古代より現代に至るまで広く篤い崇敬を受けている。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

奈良時代に創建の古社・熊野信仰

社伝によると、神亀元年(724)に創建と伝わる。

当時、全寿仙人と呼ばれた僧がいて、当地の梛(なぎ)の大木のうろ(空洞)で、木食をし昼夜怠ることなく法華経を読誦することを長年続けていたと云う。

ある時、全寿の夢枕に熊野権現が立ち、そのお告げに従って大和国「春日明神(現・春日大社)」(現・奈良県奈良市)に参籠。

神霊を感得して当地に戻り、熊野権現を祀ったと伝わる。

熊野権現が祀られた当地は、古くから熊野山と呼ばれ、その中腹に鎮座。

御祭神は熊野信仰総本社「熊野三山(本宮・那智・速玉)」の祭神と一体で、古くから関東における熊野信仰の地として崇敬を集めた。

御祭神は熊野信仰総本社「熊野三山(本宮・那智・速玉)」の祭神と一体で、古くから関東における熊野信仰の地として崇敬を集めた。

熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

関東随一大霊験所の称号・5代に渡る天皇の勅願所

仁和元年(885)、光孝天皇の勅使である六条中納言・藤原有房が下向。

有房より「関東随一大霊験所熊埜宮」の勅額を賜わる。

現在も鳥居の扁額には「関東随一大霊験所熊埜宮」の文字を見る事ができる。

現在も鳥居の扁額には「関東随一大霊験所熊埜宮」の文字を見る事ができる。

以降、光孝天皇、宇多天皇、醍醐天皇、朱雀天皇、村上天皇の勅願所となった。

更に社僧十七坊(神社付属の寺・僧)が附せられ、神仏習合の中で信仰を集めた。

更に社僧十七坊(神社付属の寺・僧)が附せられ、神仏習合の中で信仰を集めた。

時の天皇や上皇の勅願により、鎮護国家・玉体安穏などを祈願する神社。

このように平安時代には朝廷にも名の知れた霊験所だった事が分かる。

「関東随一大霊験所」の称号や、5代に渡る天皇の勅願所であった事からも、その威光を知る事ができる。

当社と、別当寺「法華寺」が神仏一体の霊場として多いに崇敬を集めた。

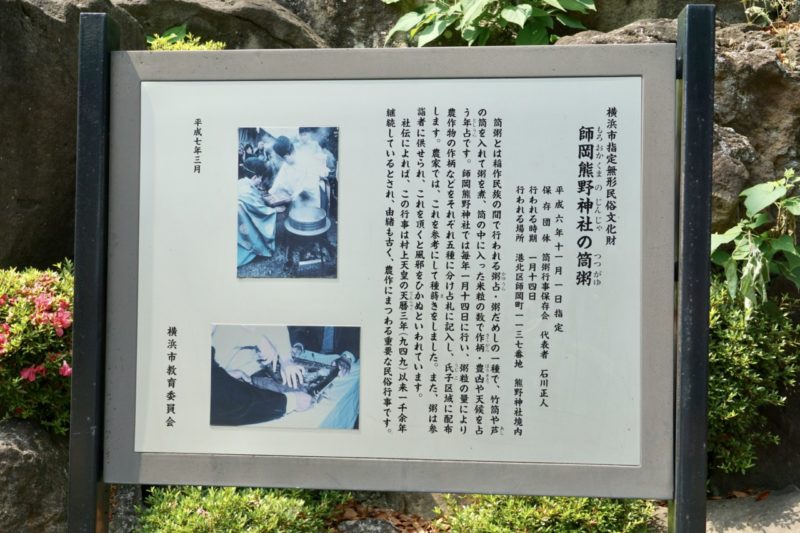

平安時代から伝わる筒粥神事・南北朝時代の縁起

古くから朝廷に知られ、歴代天皇の勅願所であった当社は、古くから多くの神事が行われていた。

中でも筒粥神事と呼ばれる神事は、村上天皇の天暦三年(949)以来、今でも続けられている神事。

現在は横浜市指定無形民俗文化財となっている。

現在は横浜市指定無形民俗文化財となっている。

27本の葭の筒に、お粥がどの位入るかによってその年の吉凶を占う古神事。

当社では境内に大釜を据え、御神木の梛の木の5つ葉と27本の葭の筒とお米一升を入れ、本殿裏の「の」の池の御神水を加えて粥を炊く。

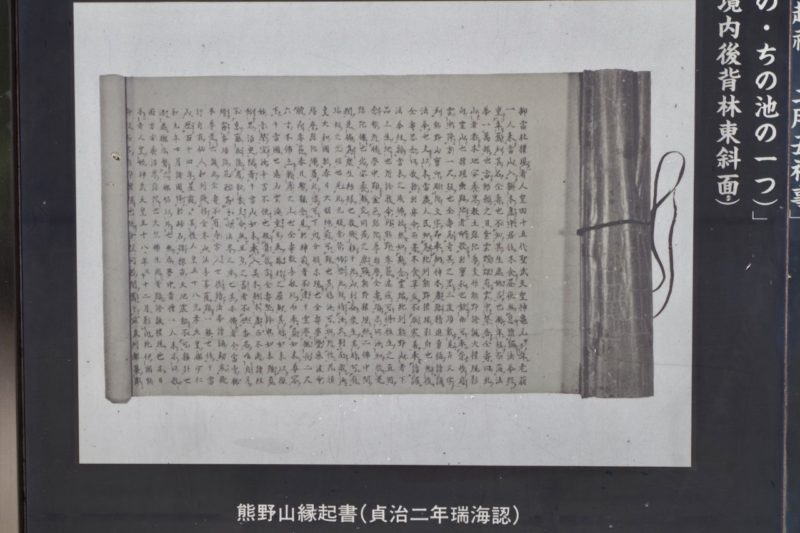

観応二年(1351)、雷火のため社殿が消失。

御神体や社宝は難を逃れた。

貞治三年(1364)、別当寺・熊野山全寿院「法華寺」の僧・瑞海が当社の縁起を記す。

この南北朝時代の「熊野山縁起書」が現存。

この南北朝時代の「熊野山縁起書」が現存。

熊野権現に参詣でひとたび頭を垂れれば

七難を祓い七福を生ず

一切の大願叶わずと云うこと無し(熊野山縁起)

御神徳によって篤い崇敬を集めた当社の故事を伝えている。

後北条氏や徳川将軍家から朱印地を賜る

当社は関東における重要な霊場として、当地を治める領主からも崇敬を集めた。

享禄二年(1529)、北条早雲より朱印地を賜っている。

戦国時代初期の武将。

伊勢宗瑞(いせそうずい)の名でも知られる。

関東を治める戦国大名・後北条氏の祖。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めによって後北条氏が滅亡。

関東移封で徳川家康が江戸入り。

慶長四年(1599)、初代将軍・徳川家康によって朱印地を賜る。

寛永十九年(1642)、三代将軍・徳川家光より朱印地を賜る。

寛文五年(1665)、四代将軍・徳川家綱より朱印地を賜を賜る。

このように代々の徳川将軍家から朱印地を賜り、幕末まで庇護された。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

正徳二年(1712)、本殿が造営。

この本殿が覆殿に保護される形で現存。

この本殿が覆殿に保護される形で現存。

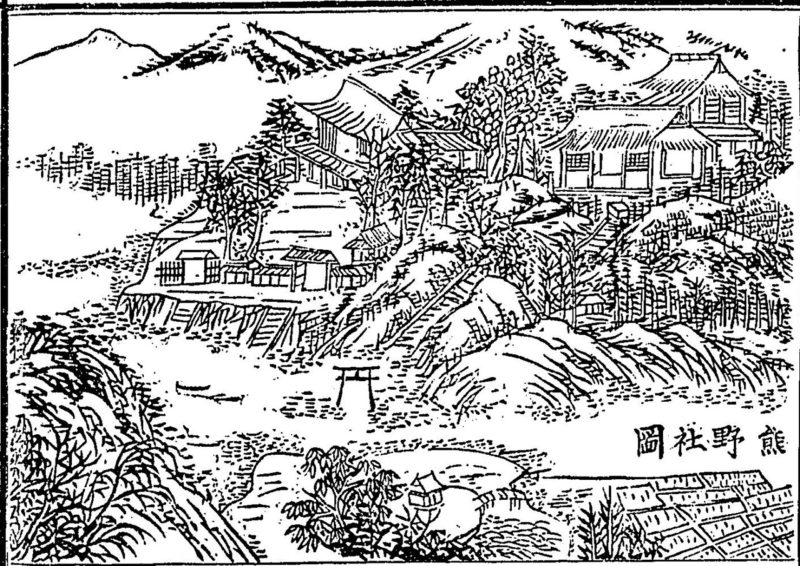

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(古師岡村・新師岡村)

熊野三社

字寺家谷と云所にあり。大門を入て坂あり凡三丁ばかりのほり放生池あり。其形假名のいの字に似たるを以ていの字池とも云。ここに鳥居を建つ前に石階六級を設け夫より七十七級を經また七級をすぎて、則拝殿の前に至る廣五間半に二間半、夫より少しく隔てて本社あり。二間四方の宮作りにて五間四方の上屋を設く。いかにも物舊たる神社なり。關東随一靈験所熊野三社権現と云。貞治三年五月記せしと云縁起あり。其文を閲るに其説に至りては甚いぶかしきことのみ多し。今暫く其要をつまみて左に記せり。抑當社は聖武天皇の御宇神亀元年ある老僧いづくより来りけん當所の梛樹のうろにすみ、火食せずして偏に法華經をのみ轉讀せり名をは全壽と云。斯して年月を送りけるにある暁、暫く眠る夢の中に熊野證誠権現の告によりて、本地彌陀の像毘首羯摩が造るものを、大和國春日明神へ参籠して感得し當所に負かへり。小祠を造り安置し専ら信心をこらせしと、今の本地の像是なり長二尺六寸許、此全壽後には和州に住て金峯山に跡を隠し遂には仙し去れりと云。その後光孝天皇の御宇仁和元年七月天皇御悩のとき靈験ありしにより、六條の中将有房を勅使として同十二月宣旨を下し、神社御造營ありて粧嚴頗る美を盡せしと云。宣旨の文なりとて記せしものあり其文尤疑ふべし、遥の後源平合戦の頃は廢社の如くなりたるを、高倉院承安四年大に旱魃せり、時に武蔵前司義信の子息桑門延朗と云人ありしかば、これを勅使として當所に雨を祈らしめたまふに、忽ち靈験ありければ勅ありて再建せさせたまふ。又元暦元年右大将頼朝當所に於て大般若轉讀せしめしことありと云、其後観應二年六月十七日雷火の爲に堂宇殘らず焼亡し、宣旨を始め社寶悉く烏有せしかと、程經て貞治二年近郡の人擧りて上木の費を供し堂塔を營み本尊を安置せり。此時八日朔日に遷宮ありしかば今に至るまで此日を以て祭禮の日と定めたる由、此等のこと縁起に見えたれどあかりし世のことなれば、其詳なることはすべて傳はらず。又當社に粥筒と云ことあり、梛の樹根に於て筒の中へ粥を入梛の葉を交へて暫く煮、その筒を割て年の豊凶を占ふて穀物野菜等の種時を定むと云。此は天暦三酉年正月七日神託により、村民さしつとふて是を行ふに靈験甚だ著しければ今に至るまで絶ず。又祭禮の日鳥居の前にて相撲を興行せり是を草相撲といへり、江戸より相撲の者来りて行ふことなり。斯ることは他の神事にも有ことなれど、土俵などいかめしくしつらいをき、殊に賑はへることなりと云。

(中略)

末社

稲荷社。石階を上り右の方にある小祠なり。

山王社。鳥居の左の方にあり。

辨天社。いの字池の中にあり、是も小祠。

梛樹。全壽仙人の隠棲して法華經を轉讀せし所なり。其古木は枯てわづかに形のみ殘れり。近き頃童木三株を植ゆ。又この山の麓に廣四五尺四方ばかりの小池あり。是権現の御手洗池なりいかなる久き旱なりとも古より渇することなしとなり。一に禅定水となづく。

古師岡村・新師岡村の「熊野三社」と記されているのが当社。

貞治三年(1364)に瑞海が記した、当社にまつわる縁起についても色々と記述があり、それに対する論考も書かれている。

「関東随一大霊験所」についての記載や、現在も続く筒粥神事についても記述されている他、当時は奉納相撲も行われていて賑わったとある。

「いかにも物舊たる神社なり」とあり、当時から見ても古さと格式を感じる神社であったようだ。

当時の当社の様子であるが、現在の境内と構図としてはかなり似ている。

緑に囲まれた参道があり石段の先に社殿。

手前には弁天池を兼ねた「い」の池がある。

左手の建物は別当寺「法華寺」。

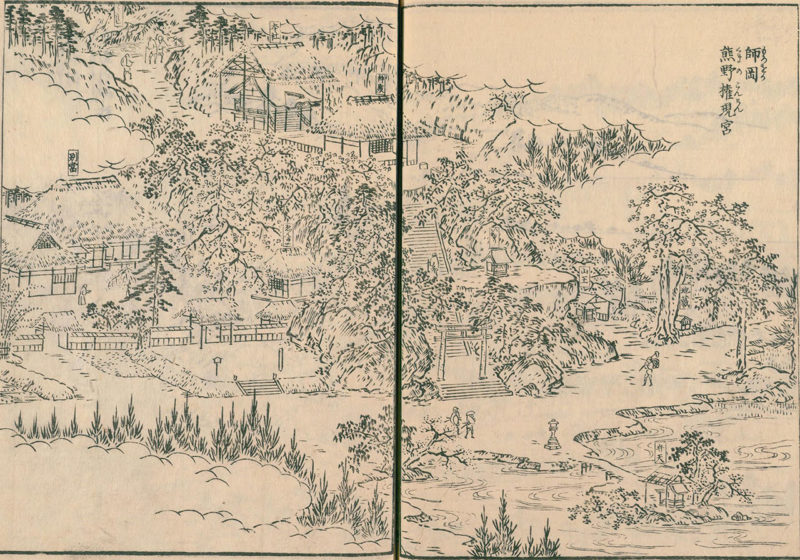

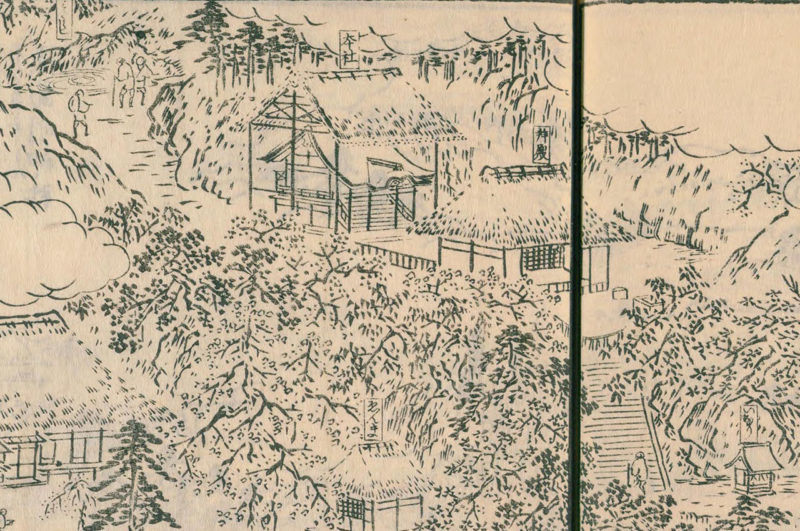

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「師岡熊野権現宮」として描かれている。

左手にあるのが別当寺だった「法華寺」。

当時も現在と配置など変わらない部分が多く、現在も当時の姿を感じるできる。

石段右手の稲荷社も現在も同じ位置におかれている。

鳥居の先の石段、拝殿(神殿)、本殿(本社)と覆殿と配置がそのままである。

本殿は正徳二年(1712)に再建されたのが現存しているため、こちらに描かれた本殿が今もなお改修されつつ現存。

社殿の裏手には「の」の池があり、参拝者がそちらまで訪れているのが分かる。

右下の「弁天」の場所は現在も「い」の池と弁天社として現存。

ここに描かれた石灯籠も当時のものが現在も同じ位置に置かれている。

ここに描かれた石灯籠も当時のものが現在も同じ位置に置かれている。

明治の神仏分離・近隣33ヶ村の総鎮守

明治になり神仏分離。

明治三年(1870)、県社に列した。

明治六年(1873)、33ヶ村の郷社に列した。

総鎮守となった近隣33ヶ村は以下の通り。

師岡村・獅子ケ谷村・駒岡村・上末吉村・下末吉村・馬場村・北寺尾村・生麦村・鶴見村・東寺尾村・西寺尾村・東子安村・西子安村・白幡村・東神奈川村・西神奈川村・六角橋村・三枚橋村・片倉村・神大寺村・羽沢村・下菅田村・岸根村・鳥山村・小机村・篠原村・菊名村・大豆戸村・ 太尾村・大曾根村・樽村・南綱島村・北綱島村

明治十七年(1884)、拝殿が再建。

これが幾度も改修されつつ現存。

これが幾度も改修されつつ現存。

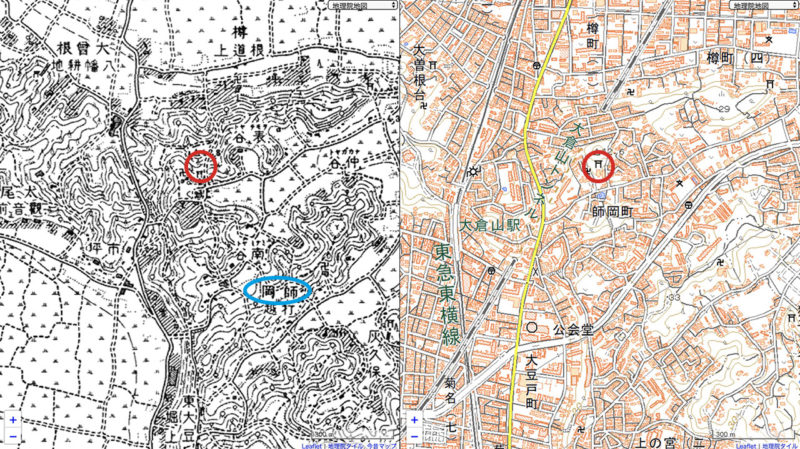

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

師岡(もろおか)という地名も見る事ができ、周辺地域の地名も残る。

各村・地域にはそれぞれ鎮守が置かれていたが、当社は広大な地域の総鎮守を担った。

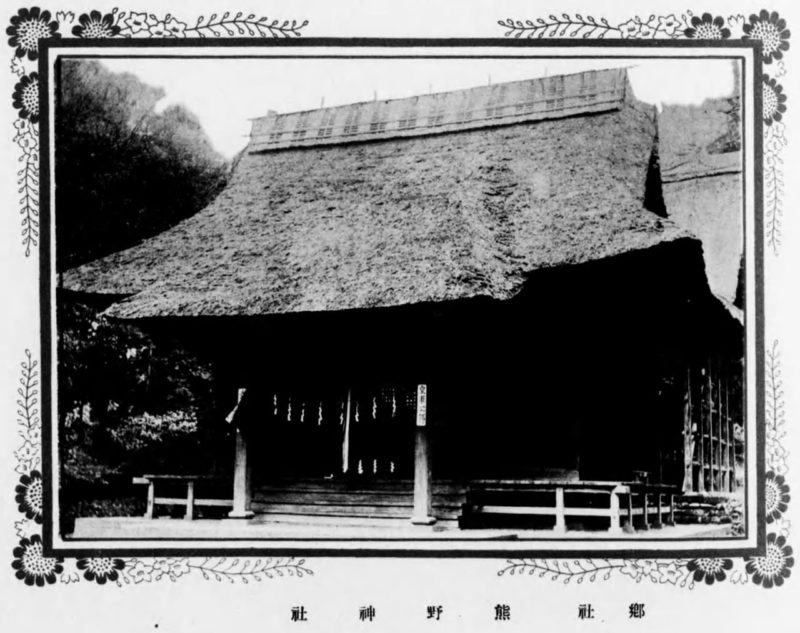

かなり黒つぶれしてしまってはいるが、戦前の社殿の様子が窺える。

当時は茅葺屋根でかなり風情のある社殿。

崇敬を集める古社らしい風格を感じる造りとなっている。

現在の社殿はこの社殿が改修されつつ現存。

関東大震災や戦災などの戦火を免れ、戦後になり境内整備が進む。

平成十七年(2005)、「平成の大修造」が行われ、覆殿・翼殿など造営事業が行われた。

平成二十六年(2014)、「平成の大修造第二期」も行われ、手水舎などの境内整備が行われた。

平成二十六年(2014)、「平成の大修造第二期」も行われ、手水舎などの境内整備が行われた。

『江戸名所図会』に描かれた配置を踏襲したまま、境内整備によって素晴らしい境内となっている。

また近年は「サッカー神社」としても親しまれている。

境内案内

高台に鎮座・江戸時代の面影を残す境内

大倉山駅から少し離れた入り組んだ地に鎮座する当社。

綱島街道の熊野神社入口の交差点が参道入口。

その先の住宅街を抜けると鬱蒼とした高台にある鎮守の杜が見えてくる。

社号碑には「関東随一大霊験所」の文字。

社号碑には「関東随一大霊験所」の文字。

仁和元年(885)に賜った勅額。

仁和元年(885)に賜った勅額。

鳥居の扁額には「関東随一大霊験所熊埜宮」の文字。

鳥居の扁額には「関東随一大霊験所熊埜宮」の文字。

緑に囲まれ鬱蒼とした境内を維持。

緑に囲まれ鬱蒼とした境内を維持。

鳥居手前に一対の狛犬。

平成十八年(2006)に奉納された色付けされている岡崎現代型の狛犬。

平成十八年(2006)に奉納された色付けされている岡崎現代型の狛犬。

子持ちと玉持ち。

子持ちと玉持ち。

鳥居を潜るとやや急勾配な石段。

石段の途中右手には境内社の稲荷社。

石段の途中右手には境内社の稲荷社。

こうした配置は『江戸名所図会』に描かれたものと同じ。

こうした配置は『江戸名所図会』に描かれたものと同じ。

江戸時代の面影を残す参道となっている。

江戸時代の面影を残す参道となっている。

途中には5代に渡る天皇の勅願所だった事を記す碑。

途中には5代に渡る天皇の勅願所だった事を記す碑。

時の天皇や上皇の勅願により、鎮護国家・玉体安穏などを祈願する神社。

石段を上ると左手に手水舎。

立派な手水舎で、平成二十六年(2014)に新築されたもの。

立派な手水舎で、平成二十六年(2014)に新築されたもの。

明治の拝殿・江戸時代の本殿・平成の大修造

参道正面には実に立派な社殿。

拝殿は明治十七年(1884)に再建されたものが現存。

拝殿は明治十七年(1884)に再建されたものが現存。

左右に設けられているのが翼殿で、平成十七年(2005)の「平成の大修造」で新設。

左右に設けられているのが翼殿で、平成十七年(2005)の「平成の大修造」で新設。

元々の社殿も見事であったが、風格を感じる立派な社殿に改修された。

元々の社殿も見事であったが、風格を感じる立派な社殿に改修された。

彫りの深い彫刻も綺麗に維持されていて素晴らしい。

彫りの深い彫刻も綺麗に維持されていて素晴らしい。

本殿は平成十七年(2005)の「平成の大修造」で造営された覆殿によって保護されている。

本殿は、正徳二年(1712)に造営されたものが現存。

本殿は、正徳二年(1712)に造営されたものが現存。

覆殿の中にあるためその様子は窺えないものの杮葺だと云う。

覆殿の中にあるためその様子は窺えないものの杮葺だと云う。

本殿裏に完成した令和神苑

本殿の裏手には庭園となる令和神苑。

令和を奉祝して名付けられた神苑。

令和を奉祝して名付けられた神苑。

令和元年(2019)11月の大嘗祭に合わせて完成したばかり。

令和元年(2019)11月の大嘗祭に合わせて完成したばかり。

龍の姿を表現したと云う臥龍の瀬と呼ばれる水辺。

高低差を設けて小さな滝ができている。

高低差を設けて小さな滝ができている。

これらの水は新たに掘った井戸の地下水から汲み上げたもの。

これらの水は新たに掘った井戸の地下水から汲み上げたもの。

四季折々の季節を楽しめる憩いの庭園となっている。

四季折々の季節を楽しめる憩いの庭園となっている。

社殿の裏手に並ぶ多くの境内社

境内社は社殿の裏手に立ち並ぶ。

これらは平成二十六年(2014)に整備されたもの。

これらは平成二十六年(2014)に整備されたもの。

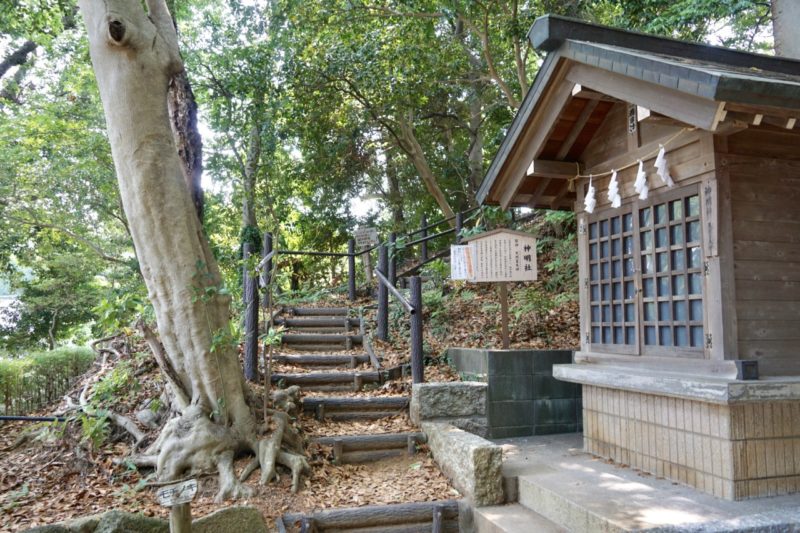

左手にあるのが神明社。

左手にあるのが神明社。

さらに古い馬頭観音像や青面金剛像など、庚申信仰を始めとした当地の民間信仰を伝える。

さらに古い馬頭観音像や青面金剛像など、庚申信仰を始めとした当地の民間信仰を伝える。

右手には天満社、社御神、白山社、山王社と並ぶ。

さらに隣に稲荷社、道祖神、御嶽社、浅間社、水神宮の小祠。

さらに隣に稲荷社、道祖神、御嶽社、浅間社、水神宮の小祠。

いずれも綺麗に整備されている。

いずれも綺麗に整備されている。

この境内社の裏手には更に高台が広がる。

神明社の横から登山道が整備。

神明社の横から登山道が整備。

その先は「権現山広場」となっている。

その先は「権現山広場」となっている。

境内にみくまの五木・さざれ石

緑に囲まれた境内であるが、その中でも「みくまの五木」と呼ばれる御神木が境内にある。

駐車場近くにあるのがアカガシ。

駐車場近くにあるのがアカガシ。

社殿右手裏にあるのがイチョウ。

社殿右手裏にあるのがイチョウ。

社務所の裏手にあるのがシラカシ。

社務所の裏手にあるのがシラカシ。

手水舎の裏手にあるのがイヌシデ。

手水舎の裏手にあるのがイヌシデ。

石段途中左手にあるのがスダジイ。

石段途中左手にあるのがスダジイ。

境内の左手にはさざれ石。

君が代にも登場するさざれ石が整備され置かれていて、平成の大修造の際に整備されたもの。

君が代にも登場するさざれ石が整備され置かれていて、平成の大修造の際に整備されたもの。

「い・の・ち」の池の伝説

当社には、伝説に包まれた「い・の・ち」の3つの池が存在していた。

現在は「い」の池、「の」の池が現存しいるものの、惜しくも「ち」の池は、埋められてしまって大曽根第二公園となっている。

古くはこの三つの池を合わせて「いのちの池」と呼んでいた。

古くから「いのちの池」と呼び信仰を集め、当時の人々にとって池・水というものは大変尊く重要なものだったと思わせるネーミング。

弁天様が祀られる「い」の池

当社の社頭には比較的大きな池があり、それが「い」の池。

「い」の字の形をしており、雨乞神事もこの池で行われたとされる。

「い」の字の形をしており、雨乞神事もこの池で行われたとされる。

この池には片目の鯉の伝説が伝えられている。

この池には片目の鯉の伝説が伝えられている。

遠い昔、熊野権現がこの地の悪者を退治した時に、弓矢で片目を射られてしまう。

その時に、この池に棲む鯉がその美しい目を権現さまのために差し出したという。

「い」の池には弁天社が祀られている。

『江戸名所図会』にも弁天として掲載。

『江戸名所図会』にも弁天として掲載。

古くから信仰を集めた。

古くから信仰を集めた。

この「い」の池の近くには力石。

その左手には古い石灯籠。

その左手には古い石灯籠。

『江戸名所図会』に描かれた石灯籠。

『江戸名所図会』に描かれた石灯籠。

寛政五年(1793)に奉納。

寛政五年(1793)に奉納。

本殿裏手にある「の」の池

「の」の池は本殿の裏手にある。

天暦三年(949)以来続く、筒粥神事はこの池の水を使って行う。

天暦三年(949)以来続く、筒粥神事はこの池の水を使って行う。

社殿が落雷にあい焼失した際は、この水が御神体を守ったと伝えられている。

社殿が落雷にあい焼失した際は、この水が御神体を守ったと伝えられている。

現在はかなり規模が小さく整備されているだけだが、『江戸名所図会』で描かれているのを見るに、古くはもっと大きな池だったようだ。

現在はかなり規模が小さく整備されているだけだが、『江戸名所図会』で描かれているのを見るに、古くはもっと大きな池だったようだ。

サッカー神社としての授与品や奉納品・八咫烏

近年ではサッカー神社としても知られている。

当社の神紋は熊野神社らしく八咫烏(三足烏)。

八咫烏は、日本サッカー協会のシンボルマークでもある。

熊野信仰の神使で、初代神武天皇が熊野の山中で道に迷われた天皇をお導きするために使わされたのが八咫烏と伝えられている。

夜明けを呼ぶ鳥、太陽を招く鳥と云われ、人生の闇に迷い悩む人々を明るい希望の世界に導く神の使いの霊鳥として、篤く信仰を集めている。

熊野信仰の神社では、神紋として八咫烏(三足烏)を使うところが多い。

こうした縁もあり、授与品にサッカー日本代表の公式エンブレムのついた御守や絵馬などを用意。

サッカー御守として人気を博している。

サッカー御守として人気を博している。

さらに社殿内にはサイン入りのエンブレムやサッカーボールなどが奉納。

非公開の時も多いが、開いている時は拝殿左手より確認可能。

非公開の時も多いが、開いている時は拝殿左手より確認可能。

これらは2002年のFIFAワールドカップ日韓大会の際に奉納されたもの。

メイン会場となった日産スタジアム(横浜国際総合競技場)が横浜市港北区にあり、横浜北部総鎮守である当社との関係もあって奉納された。

2018年のFIFAワールドカップロシア大会では、社殿手前にエンブレム大絵馬が設置。

全国で唯一、当社のみにあるサッカー日本代表への応援絵馬。

全国で唯一、当社のみにあるサッカー日本代表への応援絵馬。 参拝者が応援メッセージを裏面に寄せ書きができる形で、メッセージが色々と書き込まれていた。

参拝者が応援メッセージを裏面に寄せ書きができる形で、メッセージが色々と書き込まれていた。2018年参拝当日は初戦のコロンビア戦が行われる6月19日であったが、境内には1匹の烏の姿。

八咫烏ではないが、神使とも思える姿であった。

八咫烏ではないが、神使とも思える姿であった。

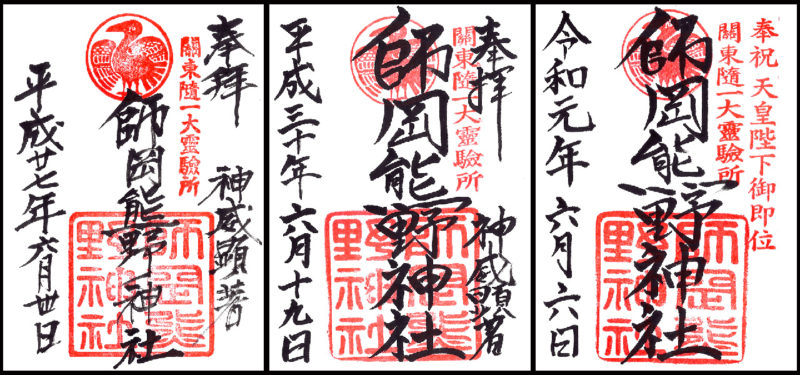

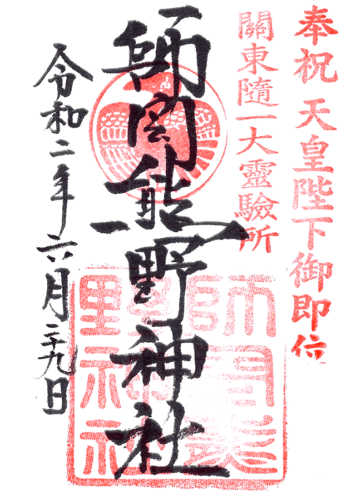

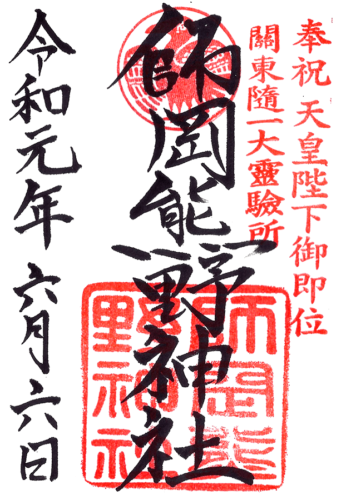

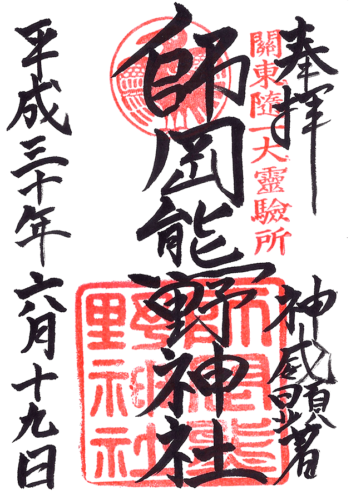

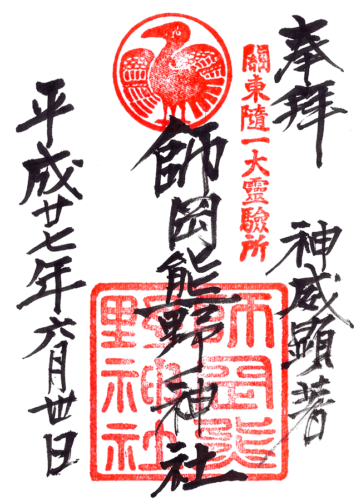

御朱印には関東随一大霊験所と八咫烏の印

御朱印は「師岡熊野神社」の朱印と、八咫烏、関東随一大霊験所の印。

2015年と2018年参拝時は神威顕著の墨書き、2019年参拝時は奉祝天皇陛下御即位の押印。

2015年と2018年参拝時は神威顕著の墨書き、2019年参拝時は奉祝天皇陛下御即位の押印。

上述のサッカー神社を始め、多くの授与品が用意されている。

所感

奈良時代に創建とされる古社。

かつて5代に渡る天皇の勅願所にもなっていて「関東随一大霊験所」とも称された程。

関東における熊野信仰の重要拠点として崇敬を集め続け、現在も横浜北部の総鎮守として大変な崇敬を集めている。

普段は場所柄とても静かで落ち着いた境内となっているのが特徴で、広々として綺麗に整備された境内に鬱蒼と生い茂りる鎮守の杜は、澄んだ心地良い空気に包まれている。

江戸時代の『江戸名所図会』描かれた姿とほぼ変わらぬ配置を残しており、当時の面影を感じる事ができるのも素晴らしい。

「関東随一大霊験所」の名に恥じぬ実に立派な良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:志納(お気持ち)

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2020/06/29(御朱印拝受)

参拝日:2019/06/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/06/19(御朱印拝受)

参拝日:2015/06/30(御朱印拝受)

コメント