目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

川崎宿鎮守の山王様

神奈川県川崎市川崎区宮本町に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、川崎宿の鎮守。

現在は神社本庁の別表神社。

創建時と現在の主祭神は鹿島信仰の武甕槌神であるが、平安時代から江戸時代にかけて山王権現を祀っていたため、その名残で現在も「川崎の山王様」と呼ばれる事が多い。

例大祭は今も「川崎山王まつり」と称される。

川崎駅近くに鎮座し、川崎市を代表する神社の一社。

神社情報

稲毛神社(いなげじんじゃ)

御祭神:武甕槌神

相殿神:経津主神・菊理媛神・伊弉諾神・伊弉冉神

社格等:郷社・別表神社

例大祭:8月1日(宵宮祭)・8月2日(川崎山王祭/例祭)・8月2日直後の日曜(神幸祭)

所在地:神奈川県川崎市川崎区宮本町7-7

最寄駅:京急川崎駅・川崎駅

公式サイト:https://takemikatsuchi.net/

御由緒

当神社のご創建の年代は詳らかではありませんが、御神木大銀杏の樹齢が一千年と推定されるところから、当地の古社であることがわかります。

社伝によれば、第十二代景行天皇が東国御巡遊のおり当神社に賊難を避けられたといい、第二十九代欽明天皇の御代、この地方に動乱が絶えなかったため、天皇は当神社に幣帛・七串を奉り、新たに経津主神、菊理媛神、伊弉諾神、伊弉冉神を配祀せしめられ、戦勝とその後の親和協力を祈られ、以後長く勅願所であったと伝えられます。

鎌倉時代には将軍家より社領七百石を賜り、佐々木四郎高綱公が源頼朝公の命を受けて御社殿の造営に当たりました。

当神社は初め、ご祭神の御名をそのままとって、「武甕槌宮」と称していましたが、平安時代末期にこの地を領有した河崎冠者基家(秩父平氏)が山王権現を勧請して以後「河崎山王社」「堀之内山王権現」などとよばれていました。

慶応四年、下向された有栖川宮熾仁親王殿下が当神社にご休憩され、その折り、殿下のお言葉「御社名、新政府の神仏分離の方針に相応しからず」により、鎮座地武蔵国稲毛庄の名をとって「川崎大神稲毛神社」と改称しました。その後、明治中期には「稲毛神社」が固定しました。

旧ご社殿は江戸中期の宝永年間に川崎宿本陣当主・田中丘隅の世話によって造営された荘厳優雅な建物でしたが昭和二十年の空襲により灰塵に帰してしまいました。しかしその後、氏子崇敬者の赤誠によって華麗なる現社殿の新築を見ました。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

武甕槌神を祀り武甕槌宮と称した古社

創建年代は不詳。

かなりの古社であると伝わる。

東国に争乱の絶えなかった頃、武神・武甕槌神を祀り天皇の戦勝祈願をする社として創建。

武甕槌神を主祭神としていたため「武甕槌宮(たけみかづちのみや)」と称した。

常陸国一之宮「鹿島神宮」(茨城県鹿嶋市)の御祭神として知られる神。

対になるとされる下総国一之宮「香取神宮」(千葉県香取市)の御祭神・経津主神(ふつぬしのかみ)と共に、葦原中国平定(国譲り)で活躍した神であるため、古くから「軍神・武神」とされ信仰を集めた。

中臣氏(後の藤原氏)の氏神として「春日大社」(奈良県奈良市)にも勧請されるなど、武甕槌神に対する信仰は全国に広まった。

第十二代景行天皇(在位71年-130年)が東国巡行の際、当社で賊難を避けたと云う。

第二十九代欽明天皇(在位539年-571年)が東征の際、幣帛・七串を奉り新たに経津主神・菊理媛神・伊弉諾神・伊弉冉神の四柱を配祀し、以降長らく勅願所とされたと伝えられている。

時の天皇や上皇の勅願により、鎮護国家・玉体安穏などを祈願する神社。

平安末期に山王権現を勧請し河崎山王社と称される

平安時代末期、当地を領有した河崎基家が当社に山王権現を勧請。

それ以降、「河崎山王社」「堀之内山王権現」などと称されたと云う。

桓武平氏秩父氏の流れを汲む平安時代後期の武将。

父は平将門の曾孫とされる平武基(たいらのたけもと)で、基家も古くは平武綱(たいらのたけつな)と名乗った。

源義家(八幡太郎)に従い「後三年の役」で先陣を務め軍功を上げ、この功によって義家から一字を貰い基家の名を賜る。

武蔵国橘樹郡河崎(現在の神奈川県川崎市)を所領としていたため、姓を河崎に名を基家とし、河崎基家を名乗る事となる。

河崎基家は秩父平氏らしく妙見信仰、さらには山王信仰などにも篤かったとされる。

河崎を開拓した領主として当社を篤く信仰し、山王権現を勧請したのであろう。

以後、創建以来の武甕槌神を祀るものの、山王信仰の要素が色濃くなり「山王様」として地域から崇敬を集めた。

滋賀県大津市坂本(比叡山麓)に鎮座する「日吉大社」を総本社とする信仰。

通称「山王権現」として知られ、天台宗の開祖・最澄が比叡山上に「延暦寺」を建立した際、比叡山の地主神である「日吉大社」を、天台宗・延暦寺の守護神として崇敬した他、平安京の鬼門に当たることから鬼門除け・災難除けの社として崇敬を集めた。

天台宗が全国に広がる過程で、山王信仰の日吉社(山王社)も広まっていく。

鎌倉将軍家からの庇護・佐々木高綱による社殿造営

鎌倉時代、鎌倉将軍家より社領700石を賜ったと伝わる。

源頼朝の命を受けて家臣・佐々木高綱が社殿の造営に当たった。

平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。

『平家物語』『源平盛衰記』に活躍を描かれており、宇治川の戦いにおける梶原景季との先陣争い、名馬池月の伝説などで知られる。

歌舞伎の『鎌倉三代記』にも登場し、江戸時代にも人気を博した。

当社には高綱を祀る「佐佐木神社」が鎮座。

高綱は邸内に祖神を祀る沙沙貴神社を建立、高綱の死後、地域の人々は佐々木明神として崇敬を集めた。

高綱は邸内に祖神を祀る沙沙貴神社を建立、高綱の死後、地域の人々は佐々木明神として崇敬を集めた。

室町時代には社領を削減・その後は秀吉から社領を賜る

室町時代、社領を700石から20石に大幅に削られている。

当社が新田氏との関係が深かった事が理由とされている。

八代棟梁・新田義貞(にったよしさだ)が後醍醐天皇の倒幕運動に従い挙兵。

足利尊氏と共に建武の新政の立役者の1人となるが、その後、足利尊氏が離反し対立。

南北朝時代には後醍醐天皇に従い南朝の総大将として忠節を尽くし続けた。

結果的に足利氏に敗れたため、足利氏が室町幕府を開くと、新田氏の勢力は冷遇されていく。

社領を大きく削られた当社であったが、武将や民衆からの崇敬は篤かったようだ。

応永十一年(1404)、大般若経六百巻施入の記録が残る。

長禄二年(1458)、鰐口が奉献されており、これは現在新潟県の「国上寺」に現存。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉によって天下統一。

当社は秀吉から二十石の社領を与えられている。

徳川家康より朱印地を賜る・天海による参拝

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

家康からも二十石の朱印地を賜った。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

更に天海が当社に参拝し随神門や神馬等を寄進したと伝えられている。

天台宗の僧であり、南光坊天海や智楽院とも呼ばれる。

江戸幕府初期の宗教政策に深く関与し、初代将軍・徳川家康から三代将軍・徳川家光の代まで側近として活躍した。

江戸設計の多くは彼が指導したものと云われている。

以後、徳川将軍家より二十石の朱印地を賜り庇護を受けた。

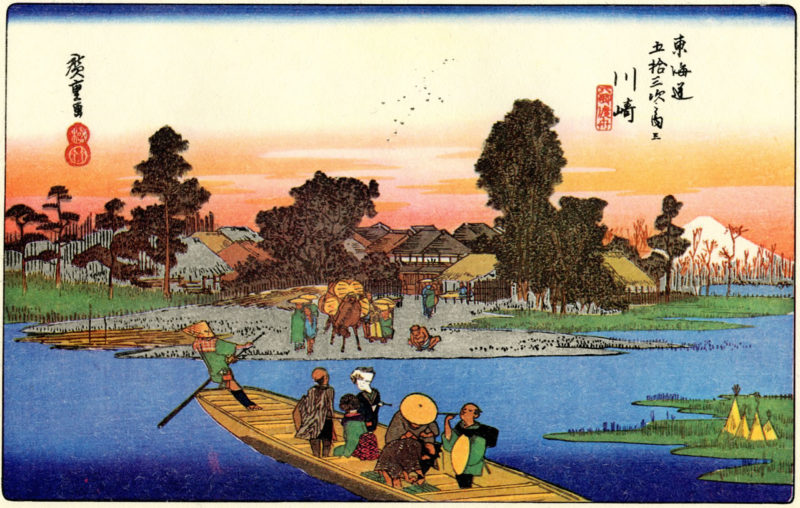

江戸時代には川崎宿鎮守として崇敬

元和九年(1623)、東海道の宿場として川崎宿が設置。

当社は川崎宿の鎮守とされる。

浮世絵の奥が川崎宿。

川崎へ向かう渡し船は「六郷渡船」と呼ばれた。

六郷(東京都大田区)から川崎へ向かうには、当時の多摩川には橋が架かっておらず渡し船で渡る必要があった。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

当社は、川崎宿の他、川崎宿を支えた河崎七ヶ村の鎮守として崇敬を集めた。

当社の例大祭「河崎山王まつり」は盛況な様子から「東の祇園」と称されて東海道の名物ともなっていたと云う。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(堀ノ内村)

山王社

村の坤の方にあり。社領二十石を付らる。当社は当村、川崎宿、渡田、大嶋、川中島、稲荷新田等の鎮守にして、祭神は伊弉册尊、菊理媛、経津主命、武甕槌命の五坐を安ぜり。欽明天皇の御宇当所に鎮座して古は武甕槌の神社と称せしに、いつのころにか山王権現の社と改号せりと云。されば伊弉册尊以下四坐の神は後配祀せるにや、又川崎宿宗三寺の傳記には源頼朝の代に佐々木四郎高綱奉行して建立せりと云。古棟札の存するものあり。其文に東関之武陽橘樹郡稲毛領庄川崎領堀ノ内村、維時慶長拾陸暦大才、施主鈴木石見能幸、三冬仲下幹五日開眼供養とあり、又元禄八年宮内左衛門敦信が修理を加へしときの棟札あり、其文は略せり。例祭は毎年正月三日流鏑馬の式を行ひ、六月十五日神輿を出して鎮守とする処の村々をすき、渡田村の旅所へ渡す。十二月二十七日には社内にて市を立て商人等つとへり。本社は二間に一間半、幣殿一間半に二間半、拝殿五間半に二間半、まへい幣殿につづきて作れり。社前に石鳥居を立、いづれも前に向ふ。

神楽堂。本社に向て右にあり。三間に二間。

末社。天神社(中略)。熊野三社(中略)。疱瘡神社(中略)。猿田彦社(中略)。

神主。鈴木主馬(中略)。

堀ノ内村の「山王社」と記されているのが当社。

上述したような御由緒をかなり詳しく記している。

川崎宿の他、堀ノ内村・渡田村・大嶋村・川中島村・稲荷新田等の鎮守を担っていた。

当時の御祭神は伊弉諾神、伊弉冉神、菊理媛、経津主命、武甕槌命の5柱であったが、古くは武甕槌命を祀る神社だったという事と、いつしか山王権現社に改号されたといった旨が記されている。

末社の数も大変多く立派な境内であった事が窺える。

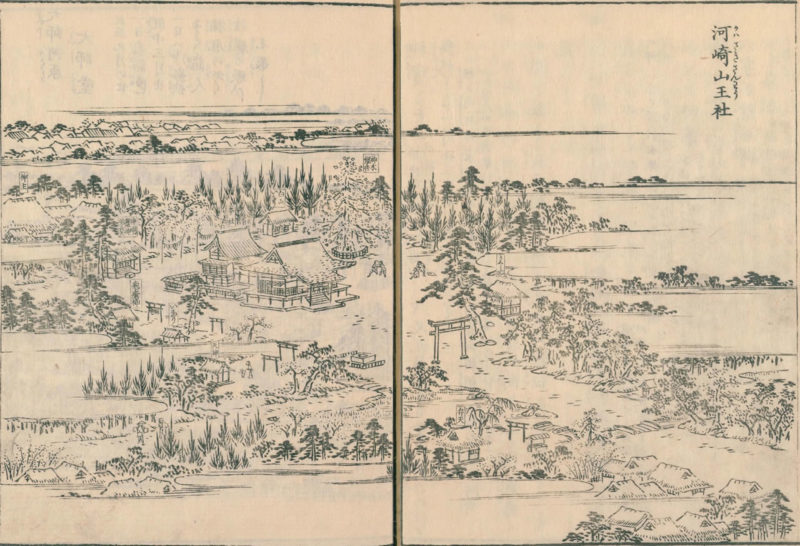

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「河崎山王社」として描かれた当社。

今とは配置違いもあるのだが、現在も当時を偲ぶ面が少し残っていて興味深い。

手前には大きな弁天池があった事が確認でき、現在は池はないものの弁財天が祀られている。

社殿右手には現存している御神木の姿が見られ、当時から実に立派だったのが分かる。

樹齢1,000年以上と推定されているため、この当時からしても800年以上の大木であった。

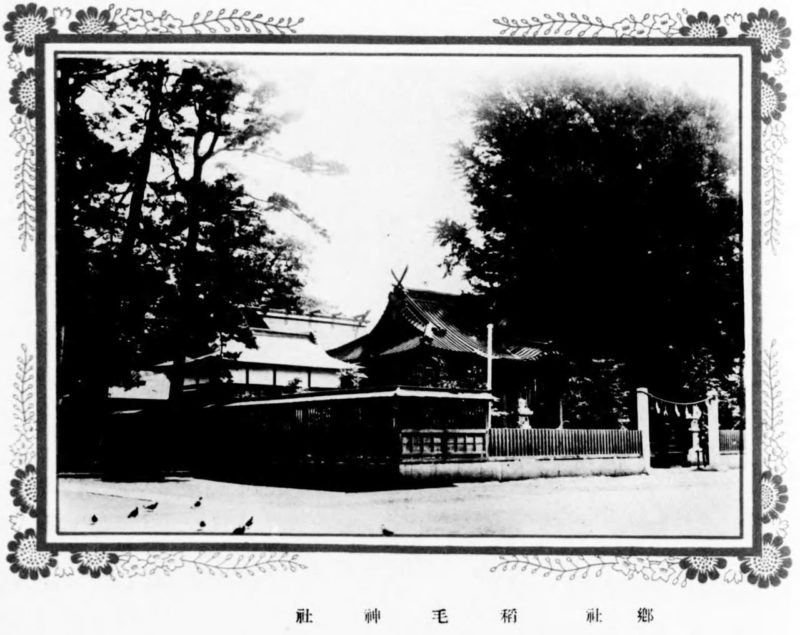

神仏分離で稲毛神社に改称・戦後の再建

明治になり神仏分離。

慶応四年/明治元年(1868)、「山王権現社」から「川崎大稲毛神社」へ改称。

慶応四年/明治元年(1868)、「山王権現社」から「川崎大稲毛神社」へ改称。

関東へ下降する有栖川宮熾仁親王が当社で休憩した際に、「神仏習合に基づいた山王の社名は新政府の神仏分離の方針にふさわしくない」と発言した事による。

社名を川崎の古い地名である「武蔵国稲毛庄」に因んで「稲毛神社」と改称した。

明治六年(1873)、郷社に列する。

西参道の社号碑には「郷社」の文字が残る。

西参道の社号碑には「郷社」の文字が残る。

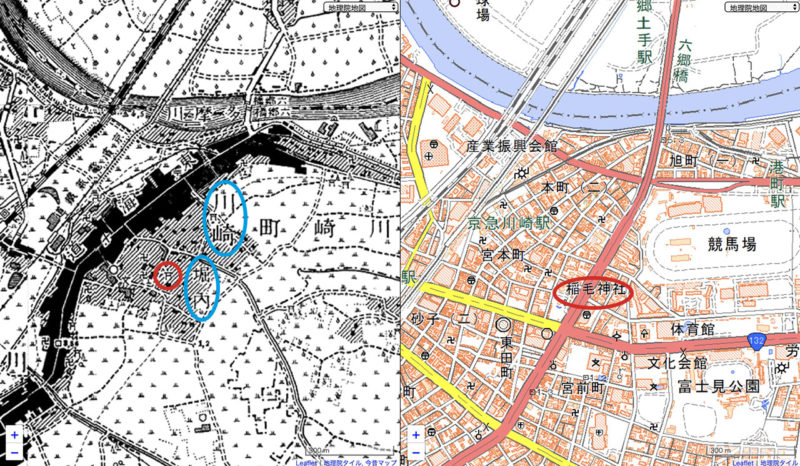

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

堀ノ内の地名を見る事もでき、江戸時代までは「堀之内山王権現」と称される事もあった。

戦前の社殿が掲載されており、現在の社殿とはかなり違いを見る事ができる。

当時の社殿は、宝永年間(1704年-1710年)に造営されたものだと云い、実に荘厳優雅だったと伝わる。

奥の大木が現在も御神木として残る大銀杏であろう。

昭和二十年(1945)、川崎大空襲によって社殿が焼失。

社殿以外の建物もほとんどが灰燼に帰したと云う。

昭和三十八年(1963)、現在の社殿が再建。

昭和四十一年(1966)、神社本庁の別表神社に指定。

昭和四十一年(1966)、神社本庁の別表神社に指定。

昭和六十一年(1986)、境内整備事業の一環として、御神木の周囲に「十二支めぐり」が整備。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

第一京浜沿いに鎮座・朱色の大鳥居

川崎駅や京急川崎駅から程近く、第一京浜沿いに鎮座。

川崎の繁華街も近い中心地に鎮座しながらも、比較的広い社地を有し川崎一円の総鎮守と云えるだろう。

川崎の繁華街も近い中心地に鎮座しながらも、比較的広い社地を有し川崎一円の総鎮守と云えるだろう。

第一京浜沿い南側が表参道になっていて、朱色の大鳥居と「稲毛神社」の社号碑。

第一京浜沿い南側が表参道になっていて、朱色の大鳥居と「稲毛神社」の社号碑。

大鳥居を潜ってすぐ左手に手水舎。

立派な手水舎であるが現在は使用不可。

立派な手水舎であるが現在は使用不可。

使用可能な手水舎は拝殿手前に置かれている。

使用可能な手水舎は拝殿手前に置かれている。

西側にも参道。

こちらには「郷社稲毛神社」と記された社号碑。

こちらには「郷社稲毛神社」と記された社号碑。

鳥居は昭和五年(1930)に建立されたもの。

鳥居は昭和五年(1930)に建立されたもの。

表参道を進むと注連柱。

例大祭も近い7月中旬のため幟が設置されている。

例大祭も近い7月中旬のため幟が設置されている。

江戸時代の鳥居・天地睨みの狛犬

注連柱を進み左手に鳥居。

嘉永二年(1849)に建立された石鳥居。

嘉永二年(1849)に建立された石鳥居。

川崎大空襲などで境内は悉く焼失した中で、こうした石鳥居は現存。

川崎大空襲などで境内は悉く焼失した中で、こうした石鳥居は現存。

現在の鳥居の近くに台座が残るが、こちらは享保三年(1718)に建立された鳥居のものと思われる。

現在の鳥居の近くに台座が残るが、こちらは享保三年(1718)に建立された鳥居のものと思われる。

鳥居を潜ると一対の狛犬。

招魂社系の狛犬。

招魂社系の狛犬。

ぐいっと胸を張っていて凛々しい。

ぐいっと胸を張っていて凛々しい。

その先にも一対の狛犬。

平成三年(1991)に平成の御大典記念として建立。

平成三年(1991)に平成の御大典記念として建立。

「天地睨みの狛犬」と云う青銅製で、阿が天を祓う。

「天地睨みの狛犬」と云う青銅製で、阿が天を祓う。

吽は地を祓うと云う意味が込められている。

吽は地を祓うと云う意味が込められている。

現代的にデフォルメされた狛犬で、彫刻家・薮内佐斗司氏による造形。

現代的にデフォルメされた狛犬で、彫刻家・薮内佐斗司氏による造形。

上半身についての願い事は右(阿)の狛犬を撫でる。

下半身についての願い事は左(吽)の狛犬を撫でる。

撫でたあと、拝殿で参拝すると良いと云う。

鳥居を潜り拝殿の手前左手に手水舎。

表参道の立派な手水舎は使用不可だが、こちらが使用可能。

表参道の立派な手水舎は使用不可だが、こちらが使用可能。

水が流れているので身を清める事ができる。

水が流れているので身を清める事ができる。

戦後に再建された立派な社殿

社殿は昭和三十八年(1963)に再建されたもの。

昭和二十年(1945)の川崎大空襲で荘厳優雅だった旧社殿は焼失。

昭和二十年(1945)の川崎大空襲で荘厳優雅だった旧社殿は焼失。

昭和三十八年(1963)に鉄筋コンクリート造で再建された。

昭和三十八年(1963)に鉄筋コンクリート造で再建された。

やや落ち着いた色合いの朱系の塗装。

やや落ち着いた色合いの朱系の塗装。

綺麗に維持されていて、立派な社殿で再建を果たした。

綺麗に維持されていて、立派な社殿で再建を果たした。

子神社・大鷲神社(酉の市開催)などの境内社

表参道の右手に境内社が並ぶ。

奥にあるのが子神社(ねのじんじゃ)で、社殿は金網で保護されている。

奥にあるのが子神社(ねのじんじゃ)で、社殿は金網で保護されている。

明治三年(1870)の社殿が現存していて、川崎が宿場時代だった頃の現存する唯一の建築物となっている。

明治三年(1870)の社殿が現存していて、川崎が宿場時代だった頃の現存する唯一の建築物となっている。

その隣に大鷲神社。

江戸時代末期から明治にかけて当社に祀られたお酉さま。

江戸時代末期から明治にかけて当社に祀られたお酉さま。

例祭は11月の酉の日で「酉の市」として賑わう。

例祭は11月の酉の日で「酉の市」として賑わう。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

一の酉:11月8日(金)

二の酉:11月20日(水)

※2019年は二の酉までで三の酉はない。

その右手に合祀殿。

三峰神社・御嶽神社・八坂神社・大神宮・松尾神社・金比羅宮・福田稲荷神社の合祀殿。

三峰神社・御嶽神社・八坂神社・大神宮・松尾神社・金比羅宮・福田稲荷神社の合祀殿。

社殿の向かいに掘田稲荷神社と第六天神社。

当社近郊にあった神社が当社境内に遷された形。

当社近郊にあった神社が当社境内に遷された形。

佐佐木神社や弁財天など数多くの境内社

境内の左手にも境内社が並ぶ一画。

西参道側の参道沿い。

西参道側の参道沿い。

こちらにも多くの境内社が並ぶ。

こちらにも多くの境内社が並ぶ。

手前から白山神社・川崎天満社・佐佐木神社・浅間神社。

手前から白山神社・川崎天満社・佐佐木神社・浅間神社。

中でも佐佐木神社は、佐々木高綱が自らの祖神を祀った神社で、高綱の死後は高綱も祀る神社として村民から崇敬を集めた。

中でも佐佐木神社は、佐々木高綱が自らの祖神を祀った神社で、高綱の死後は高綱も祀る神社として村民から崇敬を集めた。

平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。

『平家物語』『源平盛衰記』に活躍を描かれており、宇治川の戦いにおける梶原景季との先陣争い、名馬池月の伝説などで知られる。

歌舞伎の『鎌倉三代記』にも登場し、江戸時代にも人気を博した。

表参道の大鳥居近くには和崎弁財天。

かつて境内にあった大きな弁天池の名残。

かつて境内にあった大きな弁天池の名残。

稲毛公園の平和の像があるあたりが、かつての弁天池であった。

稲毛公園の平和の像があるあたりが、かつての弁天池であった。

十二支めぐりと龍神が棲む樹齢1,000年の御神木

社殿のほぼ向かいに大変立派な御神木。

『江戸名所図会』にも描かれていた大銀杏で、樹齢1,000年以上と伝わる。

『江戸名所図会』にも描かれていた大銀杏で、樹齢1,000年以上と伝わる。

江戸時代には「山王様の大銀杏」として知られ、歌川広重の『武相名所旅絵日記』にも描かれている。

また、『禺老忠政遊覧記』には「この大銀杏の周囲を回りながら願い事をすると、ことごとく叶う。特に縁結び、子授け、子育て、学問稽古事の向上に霊験があり、参拝者がたえない」と書かれていると云う。

昭和二十年(1945)、川崎大空襲によって大きく損傷。

しかしながら枯れ木とはならず、年とともに蘇り現在も見事な姿を見せてくれている。

しかしながら枯れ木とはならず、年とともに蘇り現在も見事な姿を見せてくれている。

昭和六十一年(1986)、境内整備事業の一環として「十二支めぐり」として整備。

御神木の周囲に十二支のブロンズ像を設置。

御神木の周囲に十二支のブロンズ像を設置。

十二支巡りができるようになっている。

十二支巡りができるようになっている。

自分の干支から参拝するのが良いとされている。

自分の干支から参拝するのが良いとされている。

いずれもユニークな造形。

いずれもユニークな造形。

根元の祠は竜神様が祀られている。

根元の祠は竜神様が祀られている。

天地睨みの狛犬近くには古い水盤。

享保十四年(1729)に奉納されたもので、川崎市重要歴史記念物に指定されている。

享保十四年(1729)に奉納されたもので、川崎市重要歴史記念物に指定されている。

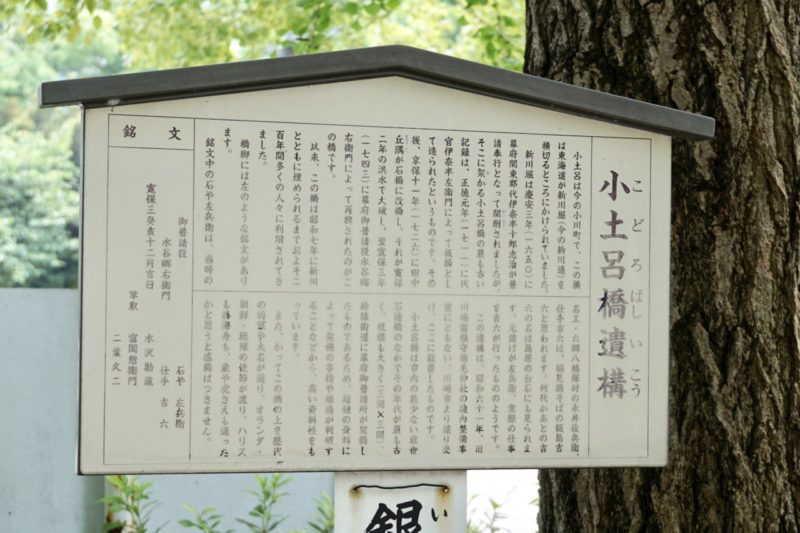

拝殿前の鳥居近くには小土呂橋遺構。

かつて東海道が新川掘(現・新川通)を横切るところに掛けられていた橋で、寛保三年(1743)に再建されたもの。

かつて東海道が新川掘(現・新川通)を横切るところに掛けられていた橋で、寛保三年(1743)に再建されたもの。

昭和七年(1932)に新川掘が埋められるまで約200年間使用されたもので、昭和六十一年(1986)に川崎市より当社に寄贈された。

昭和七年(1932)に新川掘が埋められるまで約200年間使用されたもので、昭和六十一年(1986)に川崎市より当社に寄贈された。

川崎随一の賑わいを見せる川崎山王祭

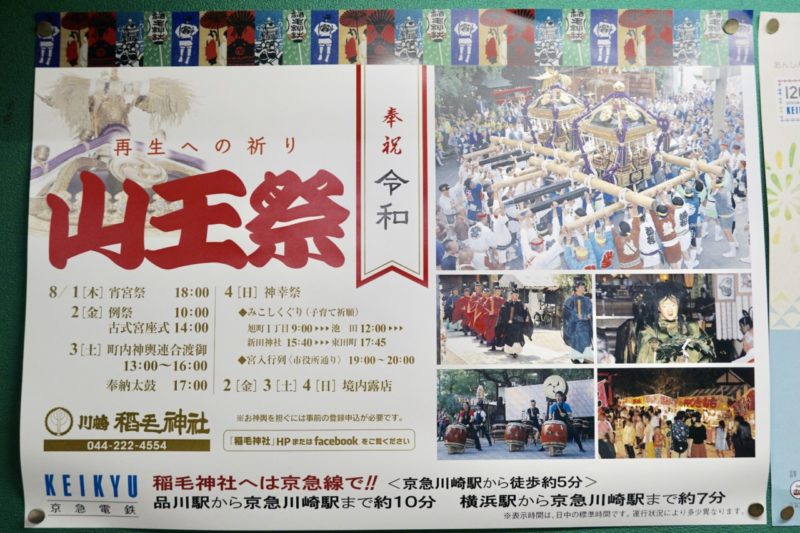

当社の例大祭は毎年8月2日に斎行。

「川崎山王祭」と呼ばれ、川崎随一の盛り上がりを見せることで知られる。

「川崎山王祭」と呼ばれ、川崎随一の盛り上がりを見せることで知られる。

江戸時代には東海道の宿場町・川崎宿や河崎七ヶ村の鎮守として崇敬を集めた当社。

例大祭「河崎山王まつり」は盛況な様子から「東の祇園」と称されて東海道の名物だったとも云う。(京都の祇園祭に対して東の祇園と称された)

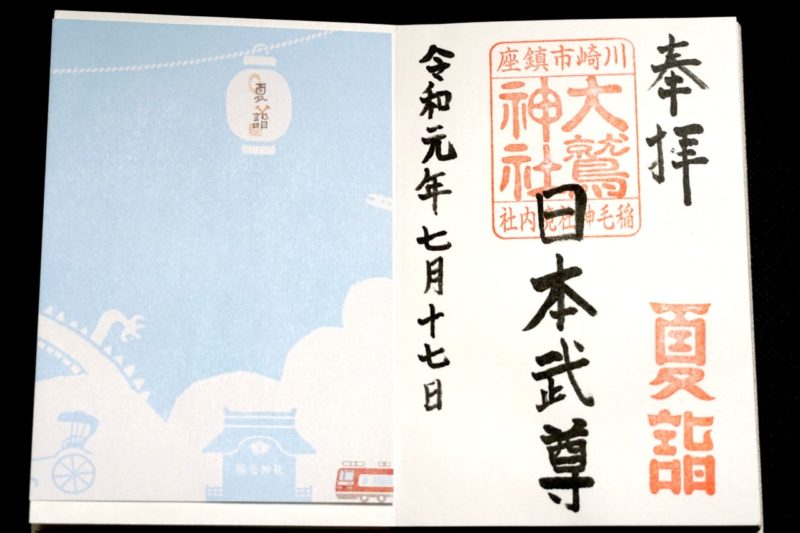

健勝堅固や和勝の御朱印・限定御朱印も

御朱印は社務所にて。

社務所の中に入って、中からお願いする形。

社務所の中に入って、中からお願いする形。

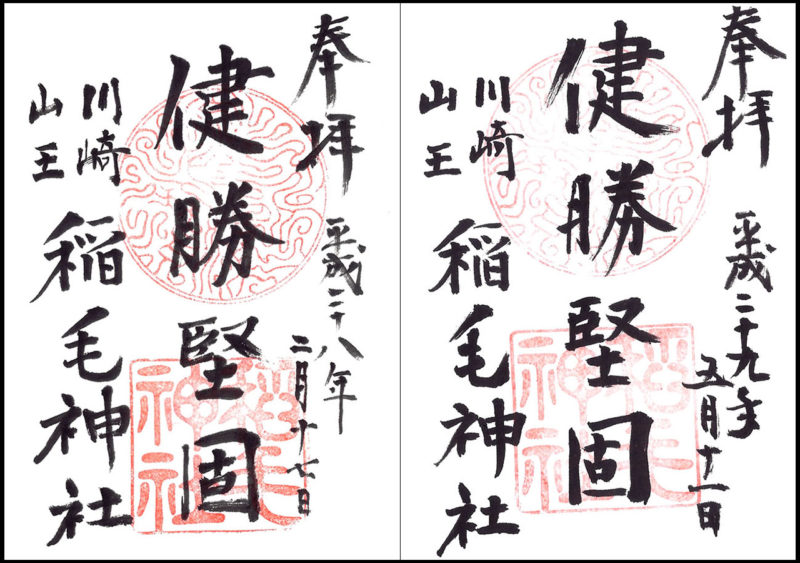

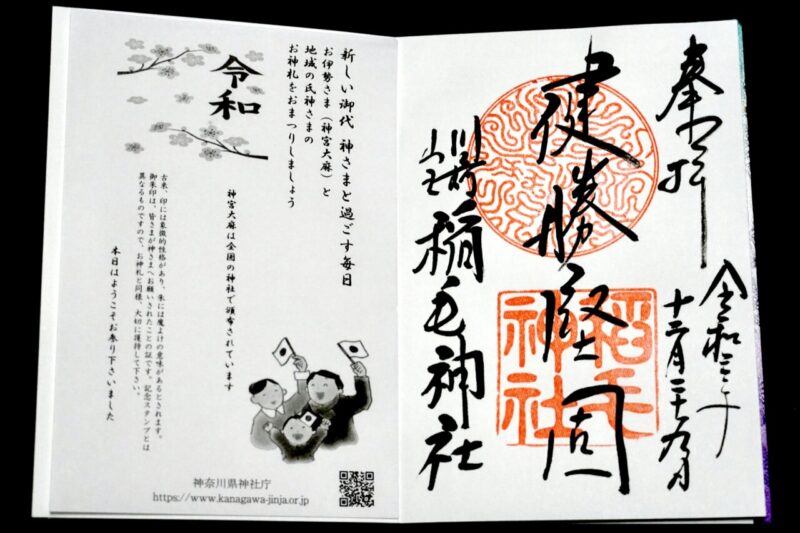

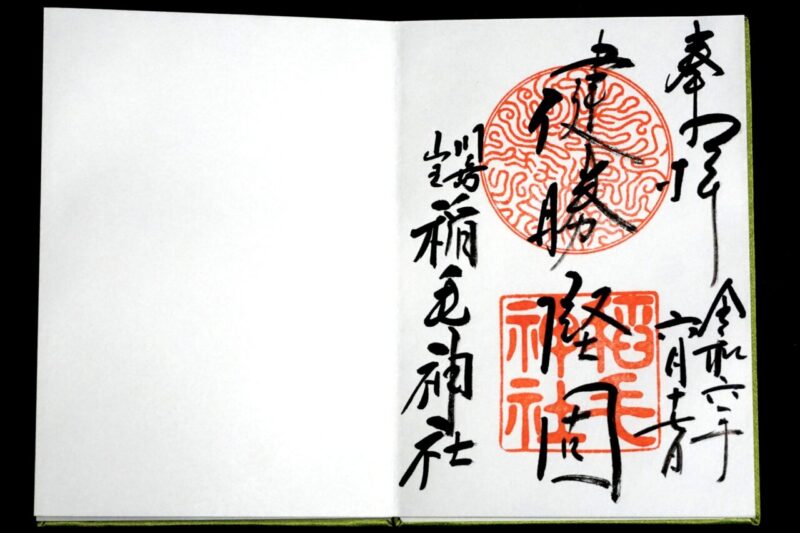

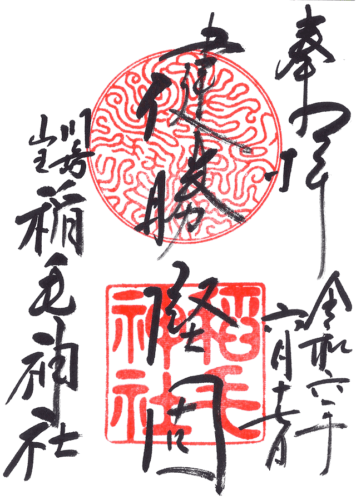

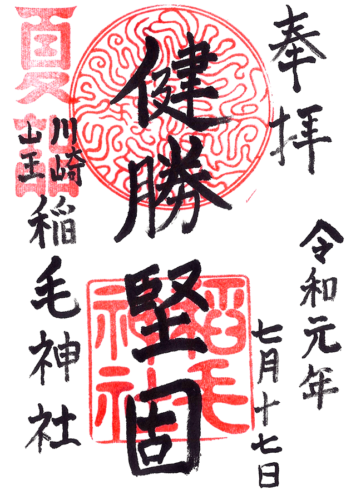

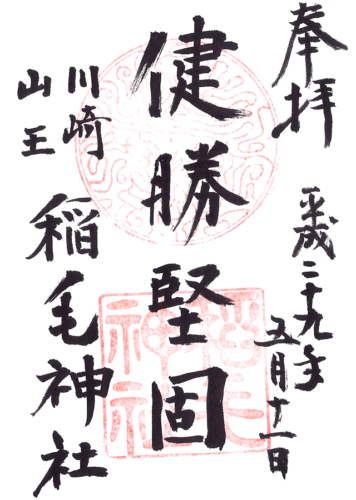

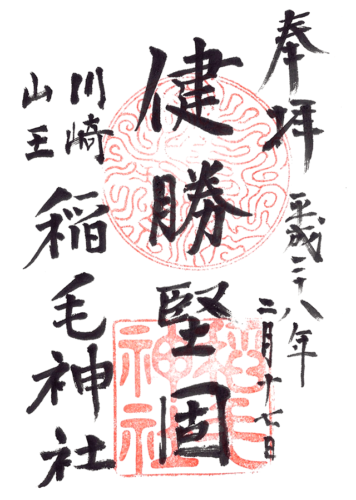

以前より授与していた御朱印は「健勝堅固」の文字が特徴的。

稲毛神社の朱印に、墨書きで「健勝堅固」の文字。

稲毛神社の朱印に、墨書きで「健勝堅固」の文字。

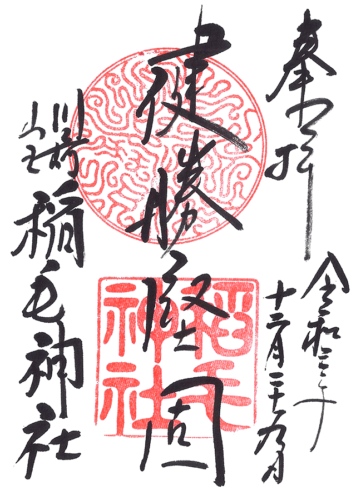

2021年に頂いたのも同様。

2021年に頂いたのも同様。

こちらは2024年に頂いた御朱印。

こちらは2024年に頂いた御朱印。

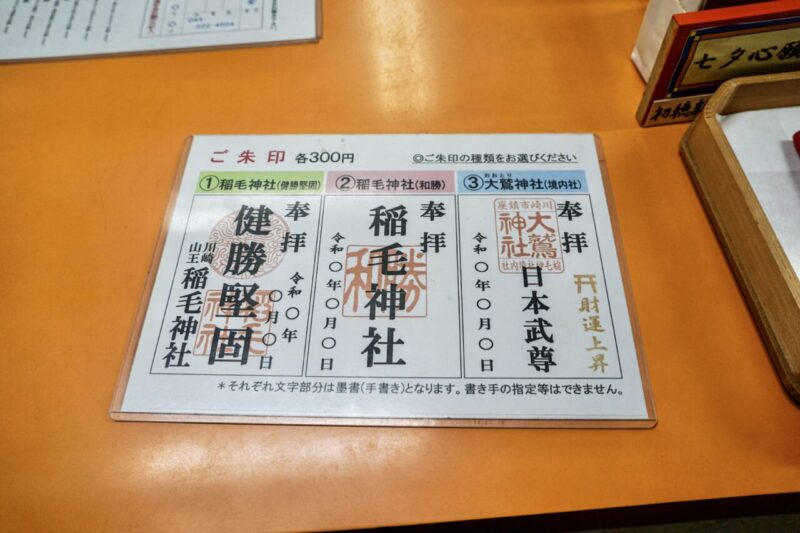

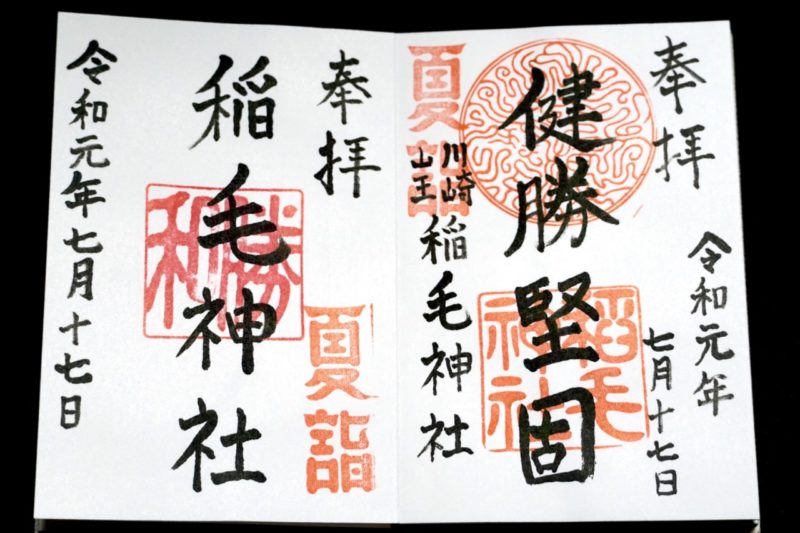

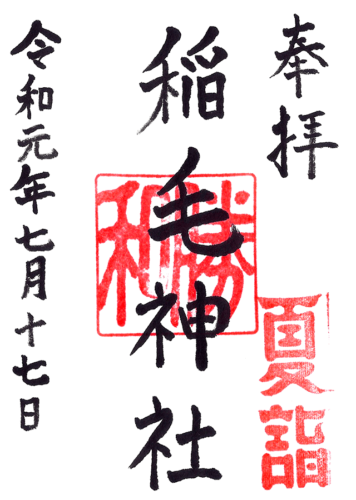

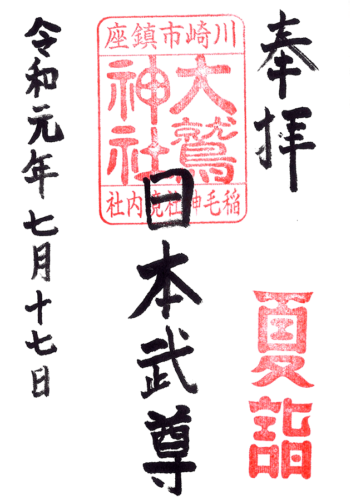

以前は「健勝堅固」の御朱印のみであったが、令和より御朱印を3種類用意。

こちらが通常用意のある3種類。

こちらが通常用意のある3種類。

従来の「健勝堅固」の他に、「和勝(わかち)」の朱印が押された御朱印。

従来の「健勝堅固」の他に、「和勝(わかち)」の朱印が押された御朱印。

更に11月の酉の市で知られる境内社「大鷲神社」の御朱印も用意されている。(画像はいずれも夏詣期間中のため夏詣の印も追加)

更に11月の酉の市で知られる境内社「大鷲神社」の御朱印も用意されている。(画像はいずれも夏詣期間中のため夏詣の印も追加)

何事にも己に打ち勝つ心&和の心が大切と云う意味合い。

当社には「和勝守」なども授与されている。

また「ツール・ド・御朱印」に参加の一社。

サイクリスト向けの企画として楽しまれている。

サイクリスト向けの企画として楽しまれている。

ツール・ド・御朱印専用の御朱印帳。

ツール・ド・御朱印専用の御朱印帳。

所感

川崎宿の鎮守として崇敬を集めた当社。

元は武神である武甕槌神をお祀りする神社であったが、平安から江戸にかけては合祀された山王権現による山王信仰の神社として崇敬を集めた。

現在も創建時の武甕槌神を主祭神としているが、今もなお「川崎の山王様」として親しまれている。

例大祭の「川崎山王祭」は、8月の名物であり大勢の人々で賑わう。

まさに川崎市を代表する神社であり、歴史的にも川崎の発展を支えた神社。

川崎駅からほど近い場所にこの規模で維持できるのは崇敬の賜物であり、川崎の歴史が詰まった良社である。

御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※夏詣期間などに限定御朱印あり。

※以前は「健勝堅固」の御朱印のみだったが、現在は「健勝堅固」「和勝」「大鷲神社(境内社)」の御朱印を頂く事ができる。(大鷲神社/夏詣)

- 健勝堅固

- 健勝堅固

- 健勝堅固/夏詣

- 和勝/夏詣

- 大鷲神社/夏詣

- 健勝堅固

- 健勝堅固

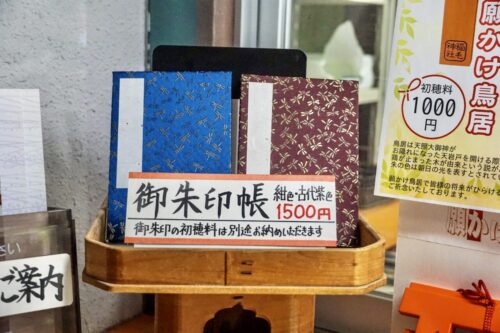

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

御朱印帳を用意。

とんぼがデザインされた印伝風御朱印帳。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

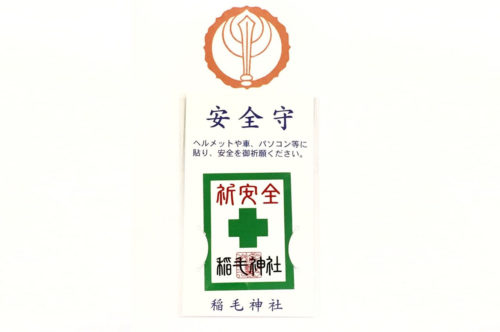

安全守ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2024/06/17(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2019/07/17(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/11(御朱印拝受)

参拝日:2016/02/17(御朱印拝受)

コメント