神社情報

女躰大神(にょたいおおかみ)

女躰神社(にょたいじんじゃ)

御祭神:伊邪那岐命・伊邪那美命

社格等:村社

例大祭:8月第3土・日曜

所在地:神奈川県川崎市幸区幸町1ー994

最寄駅:川崎駅・京急川崎駅

公式サイト:─

御由緒

神社創立の年代は不詳なれど、口碑の伝うる処によれば、永禄年間より女躰権現と称えられ、南河原村真言宗宝蔵院が別当職でありました。

当村は、武蔵国荏原郡八幡塚の農民が移住し、開墾に従事し、民家次第に増加したのであります。

この地は、多摩川の南側にありましたので、南河原村と名付けられたとのことであります。

地形多摩川の辺りのため、降雨のたびごとに多摩川の土砂堆積し、田畑への冠水甚だしく洪水の都度流域が変化し、常に大きなる災害を蒙り、遂に農耕が不可能な状態になりました時、一人の女丈夫水中に身を投じ、一身を犠牲に供せられし、その真心によりその後は大いなる災害もなく、住民漸く安堵し、農耕に励むことが出来ました。

これも女丈夫の偉大なる御徳の御陰と敬慕し、その偉業を称え又後世に伝えるため、多摩川辺りの俗称『ニコニコ松』の下に一祠を建立して、その御霊をお祀りしました。

その後、現在の位置に鎮め奉る。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2017/05/11

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

南河原鎮守の大女様(おおめさま)

神奈川県川崎市幸区幸町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧南大河原村の鎮守。

古くより南河原の「大女様(おおめさま)」と呼ばれ崇敬を集めた。

「女躰大神」が正式名称になるが「女躰神社」も用いられる。

東日本大震災の復興祈願のためのシンボルとして、やなせたかし氏によるアンパンマンの巨大絵馬が置かれている事でも知られる。

六郷神社氏子が移住し開墾した南河原村

創建年代は不詳。

口碑によれば、永禄年間(1558年-1570年)より「女躰権現」と称されていたと伝わる。

当地は、武蔵国荏原郡八幡塚の農民が移住し開墾された土地である。

多摩川の南側に位置する事から「南河原村」と称された。

開墾当初は僅か2戸に過ぎなかったと云うが、次第に移住する人も増加。

永禄年間(1558年-1570年)には十数戸の人が住み村を形成していたと云う。

村のために多摩川に身を投じた女性の伝承

当社の創建には、1人の名も無き女性が伝承として登場する。

降雨の度に多摩川の土砂が蓄積し田畑への甚だしい冠水が発生し、洪水をする度に多摩川の流域が変化するなど、常に大きな被害を蒙り、農耕すら不可能な窮地に立たされたと云う。

そうした村を救うため、1人の女性が多摩川に身を投げ、神に鎮まるように念ずる。

その至誠が神に通じ、その後は大きな災害もなく、村民たちは農耕に励む事ができたと伝わる。

村民はこの女性の徳と偉業を後世に残すべく、多摩川沿いにあった俗称「ニコニコ松」の下に祠を建立し、その御霊をお祀りした。

その後、現在の鎮座地に遷座。

南河原村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿で見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(南河原村)

女體権現社

村の東南の方にあり。本社六尺に七尺、覆屋二間に一丈、拝殿二間に三間あり。前に石鳥居を建。村の鎮守にして、例祭毎年九月十九日。當村寳蔵院持なり。

南河原村の「女體権現社」とされているのが当社。

村の鎮守であった事が記されている。

別当寺は「宝蔵院」であった。

明治以降の歩み・古地図と古写真で見る当社

明治になり神仏分離。

明治六年(1871)、村社に列する。

「女躰権現」から「女躰大神」へ改称し、「大女様(おおめさま)」と称された。

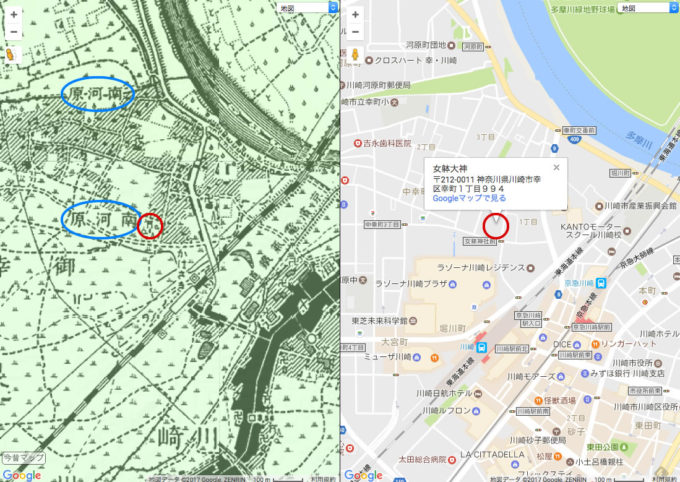

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、当社の鎮座地は現在と変わらない。

現在は向かいにラゾーナ川崎があり栄えた地域であるが、投じは田畑が広がる農村であった。

南河原の地名もまだ残っており、こうした一帯の鎮守として崇敬を集めた。

大正十一年(1922)、神饌幣帛供進指定社に指定。

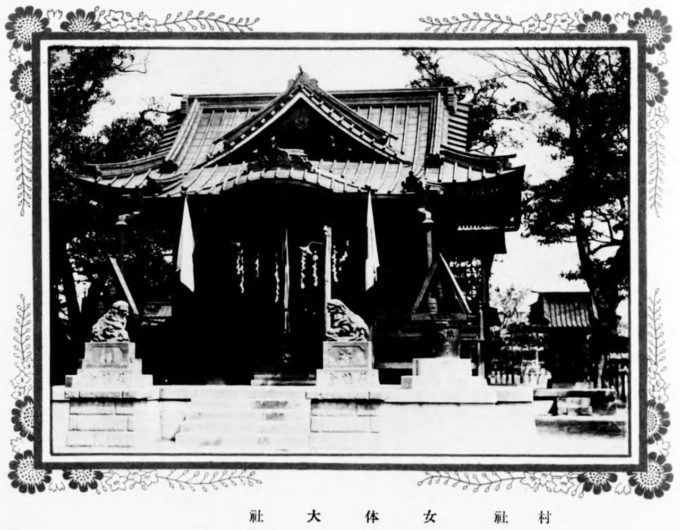

上の写真は昭和十三年(1938)に万朝報横浜支局が発行した『神奈川県神社写真帖』。

戦前の社殿であるが現在とほぼ変わらぬ造りなので、改修されながら現存しているものと思われる。

拝殿の前に置かれた狛犬など、現在も当時の面影が残る境内となっている。

戦後になり境内整備が行われる。

昭和三十二年(1957)、境内に併設する形で神社運営の「女躰神社幼稚園」が開園。

現在も存続している神社運営の幼稚園として、地域から親しまれている。

境内案内

ラゾーナ川崎の向かいに鎮座

大型ショッピングモール「ラゾーナ川崎プラザ」のほぼ向かいに鎮座。

通りを挟んで向かいが「ラゾーナ川崎」の駐車場になっていて、大変立地の良い場所。

通りを挟んで向かいが「ラゾーナ川崎」の駐車場になっていて、大変立地の良い場所。

黒系の大鳥居が立ち扁額には「女躰大神」の文字。

黒系の大鳥居が立ち扁額には「女躰大神」の文字。

社殿は渋みのある良い権現造り。

戦前の古写真と姿がほぼ変わらない事から、戦火を免れたものが現存していると思われる。

戦前の古写真と姿がほぼ変わらない事から、戦火を免れたものが現存していると思われる。

向拝の彫刻も細かく鎮守として地域からの崇敬の篤さが伝わる。

向拝の彫刻も細かく鎮守として地域からの崇敬の篤さが伝わる。

本殿も同様に時代を感じるもので状態よく維持されている。

本殿も同様に時代を感じるもので状態よく維持されている。

社殿から社務所へは太鼓橋が架かる。

祭事の際などはこの橋を渡り内部へ向かうのであろう。

祭事の際などはこの橋を渡り内部へ向かうのであろう。

狛犬・御神木・幼稚園が併設する境内

拝殿前には一対の狛犬。

大正九年(1920)に奉納されたもの。

大正九年(1920)に奉納されたもの。

阿吽共に子を抱いた親子の狛犬で彫りが深く素晴らしい造形。

阿吽共に子を抱いた親子の狛犬で彫りが深く素晴らしい造形。

御神木として樹齢200年以上の大銀杏。

当社には併設する幼稚園があり、境内には幼稚園バスや遊具なども多く置かれている。

当社には併設する幼稚園があり、境内には幼稚園バスや遊具なども多く置かれている。

神楽殿の前にも児童の遊具や乗り物が多く、こうした光景は地域の鎮守として微笑ましい。

神楽殿の前にも児童の遊具や乗り物が多く、こうした光景は地域の鎮守として微笑ましい。

東日本大震災復興祈願のアンパンマン大絵馬

拝殿の手前右手には「アンパンマン」の大絵馬が置かれている。

大絵馬には「東日本大震災復興祈願」の文字。

大絵馬には「東日本大震災復興祈願」の文字。

平成二十三年(2011)、東日本大震災の被災地の復興を祈願するため、被災地の事を忘れずに思い続けてもらう祈りのシンボルにするため、当社が発案し、アンパンマンの作者であるやなせたかし氏が快諾して実現したもの。

やなせたかし氏からは3枚の原画が届き、1枚は巨大絵馬に、2枚は通常の絵馬として使用。

やなせたかし氏からは3枚の原画が届き、1枚は巨大絵馬に、2枚は通常の絵馬として使用。

当社には隣接するように「女躰神社幼稚園」があり、園児たちがお披露目式にも参加。

岩手県滝沢村で被災し、川崎市内に引っ越ししてきた児童が代表して絵馬を奉納した。

女性守護・子宝祈願の御神徳

御朱印は社務所にて。

アンパンマン絵馬もこちらで授与して頂ける。

アンパンマン絵馬もこちらで授与して頂ける。

現在はイザナギとイザナミの夫婦神を御祭神としている事から、夫婦和合や子宝祈願の神社として信仰を集めている。

中でも「千代紙守り」は神職が1つ1つ手作りで作った御守。

子宝祈願の御守として信仰を集めている。

所感

南河原村の鎮守として崇敬を集めた当社。

当地が開墾され村を形成すると、多摩川の洪水に悩まされる事となる。

農耕が出来ないほどにまで被害を受け村が離散する直前で、村のためを思い多摩川に身を投げた女性の伝承が残り、その女性を偉業を後世に伝えるために祀り創建したのが当社。

その後、当地の鎮守となり、今も崇敬を集め続けている。

向かいには「ラゾーナ川崎」がある立地の良さで、繁華街からも近い当地であるが、境内は昔懐かしい鎮守としての雰囲気が残っているのが素晴らしい。

境内には幼稚園が併設され、児童たちの声が響く地域の素敵な鎮守である。

神社画像

[ 大鳥居・社号碑 ]

[ 大鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 太鼓橋 ]

[ 社務所 ]

[ 狛犬 ]

[ 神楽殿 ]

[ 手水鉢 ]

[ 注連柱 ]

[ 御神木 ]

[ アンパンマン大絵馬 ]

コメント