目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧田端村鎮守の田端神社

東京都杉並区荻窪に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧田端村の鎮守。

古くは菅原道真公を祀る天神様として室町時代に創建し「北野神社」「天満宮」などと称された。

神社が田の端に鎮座している事から「田端神社」と呼ばれ、旧村名の田端村も当社に因む。

明治四十二年(1909)に村内の5社が合祀され、明治四十四年(1911)に「田端神社」を正式な社号として改称している。

参道は桜並木になっている他、力石や庚申塔などの文化財が境内に残る。

神社情報

田端神社(たばたじんじゃ)

御祭神:菅原道真公・天照大御神・豊受姫命・大国主命・大山祇命

社格等:村社

例大祭:9月13日

所在地:東京都杉並区荻窪1-56-10

最寄駅:南阿佐ヶ谷駅・荻窪駅

公式Instagram:https://www.instagram.com/tabatajinja_shrine/

御由緒

当社は菅原道真公を祭神とした旧田端村の鎮守で、かつては北野神社(天満宮)とも呼ばれ、村の産土神として崇められてきました。

創建は応永年間(1394-1427)といわれ、社伝によれば、武蔵国の有力者、品川左京の家臣良影という者がこの地に土着し、京都の北野神社の分霊を祀ったことにはじまると伝えられています。いつしか社が田の端になることによって田端神社と呼ばれ、明治四十四(1911)年にそれが社号となりました。

それに先立つ明治四十二(1909)年、当社は村内に鎮座してあった天祖社・稲荷社・子ノ権現社・山神社を合祀しました。これにともなって各社の祭神が当社に祀られ、現在の祭神は菅原道真公・天照皇太神・豊受比売神・大国主命・大山祇神の五柱です。

当社祭神のひとつ、大国主命は足痛・腰痛に霊験有りとして知られ、社蔵の木槌のご利益への返礼として奉納された木槌が多数残っています。

文化財としては延宝五(1677)年銘・享保三(1718)年銘の庚申塚、江戸時代に造られたといわれる木造鳥居、江戸末期から大正期にかけて奉納された力石などがあります。(境内の掲示より)

歴史考察

室町時代に菅原道真公を祀り創建

社伝によると、応永年間(1394年-1427年)の創建と伝わる。

武蔵国の有力者・品川左京の家臣である良影という者がこの地に土着。

良影は天満宮を信仰し、京都の「北野天満宮」の分霊を祀った事に始まると云う。

鎌倉時代から室町時代にかけて品川を中心とした一帯を領地とした一族。

京都府京都市上京区に鎮座する神社。

二十二社(下八社)の一社。

「太宰府天満宮」(福岡県太宰府)と共に、菅原道真公を祀る天神信仰の中心として全国に勧請が行われ「天神さん」と呼ばれ崇敬を集めている。

古くは「天満宮」とも「北野神社」とも呼ばれ村の産土神として崇敬を集めた。

田の端に鎮座していた事から田端神社・田端村の由来

当社は田の端に鎮座していたため、いつしか「田端神社」と称されるように。

当社を「田端神社」と呼んだことを由来として田端村も成立。

当社は田端村の田端と呼ばれた地域の鎮守として崇敬を集めた。

田端村には小名(村内を小分けした名)ごとに鎮守が設けられていた。

当社は田端村の田端と呼ばれた地域の鎮守を担った。

明治になり田端村の各鎮守は当社に合祀される事になる。

新編武蔵風土記稿から見る天満宮や各社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(田端村)

天満宮

除地六畝十八歩。小名田端にあり。此所の鎮守なり。本社三尺四方にて一間半に二間の上屋を設。前に鳥居をたつ。例祭九月廿五日。天桂寺の持なり。

神明社

除地四畝二十四歩。小名関口にあり。此所の鎮守なり。本社は二尺五寸に四尺覆屋二間に三間東向。前に鳥居をたつ。例祭は九月十九日。村内天桂寺のもちなり。

神明社

除地一畝。是も関口にあり。わづかなる祠にて覆屋あり南向。前に鳥居をたつ。民の持なり。

子権現社

除地三畝十歩。小名高野ヶ谷戸の鎮守なり、本社は二尺五寸に四尺。上屋一間半に二間南向。前に鳥居をたつ。例祭九月十五日。是も天桂寺の持なり。

山神社

除地六畝。小名日性寺にあり。続なる社神軀は厨子に入白狐に乗たる木像にて長五寸餘。覆屋は二間に二間二尺。鳥居あり。例祭九月の内にて定れる日なし。村内金福寺の持なり。

田端村の「天満宮」とされているのが当社。

「小名田端にあり此所の鎮守なり」とあるように、田端村の田端と呼ばれた地域の鎮守であった。

別当寺は「天桂寺」(杉並区成田東)が担った。

他に記載された「神明社」「子権現社」「山神社」は明治になり当社に合祀される神社。

上述したように「神明社」には「関口にあり此所の鎮守なり」、「子権現社」には「小名高野ヶ谷戸の鎮守なり」とあるように、小名ごとに鎮守が設定されていた事が窺える。

田端村の高野ヶ谷戸鎮守とされた「子権現社」は、当社を創建した良影の子・良枝の創建と伝えられている。

良枝は足痛に悩まされていたが、出雲の神である大国主命が夢枕に立ち「我が槌で痛む足を撫でれば平癒するであろう」と告げた。

そこで「出雲大社」より槌を持ち帰らせて足を撫でたところ足痛がたちまち治ったと云う。

以来、足痛や腰痛平癒の霊験ありとして信仰を集め、御利益への返礼として奉納された木槌が多数当社(子権現社は後に当社に合祀)に残っている。

明治に村内の神社を合祀・田端神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され田端村・馬橋村・高円寺村・成宗村・阿佐ヶ谷村・天沼村が合併し杉並村が成立。

当社は杉並村田端の鎮守とされた。

明治四十一年(1908)、社殿を造営。

この時の拝殿が改修されつつ現存。(幣殿・本殿は昭和に改築)

この時の拝殿が改修されつつ現存。(幣殿・本殿は昭和に改築)

明治四十二年(1909)、村内に鎮座していた「天祖社」「稲荷社」「子ノ権現社」「山神社」を合祀。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

旧田端村の小名であった田端、大ヶ谷戸、高野ヶ谷戸といった地名も見る事ができる。

こうした一帯の神社が当社に合祀された。

明治四十四年(1911)、社号を正式に「田端神社」へ改称。

昭和七年(1932)、杉並区が発足。

その際に杉並村田端(旧田端村)は西田町・東田町と云う町名に変更し、田端の名は公式には消える事となる。

昭和十四年(1939)、村社に昇格。

昭和四十年(1965)、幣殿と本殿を鉄筋コンクリート造で改築。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

約100mの長い参道は桜並木

最寄駅の南阿佐ヶ谷駅か荻窪駅で徒歩15分前後。

住宅街の一画に鳥居と社号碑。

住宅街の一画に鳥居と社号碑。

そこから真っ直ぐ100m程の長い参道が続く。

そこから真っ直ぐ100m程の長い参道が続く。

この参道の一部は桜並木になっているため桜の季節はとても綺麗だと云う。

この参道の一部は桜並木になっているため桜の季節はとても綺麗だと云う。

江戸時代に建立の木造鳥居

参道を進むとその先に木造の鳥居。

江戸時代の建立と伝わる古いもの。

江戸時代の建立と伝わる古いもの。

両部鳥居になっていて木造の割に状態もまだまだ良くて素晴らしい。

両部鳥居になっていて木造の割に状態もまだまだ良くて素晴らしい。

明治の拝殿が現存・本殿は戦後の造営

参道の正面に社殿。

拝殿は明治四十一年(1908)に造営されたものが改修されつつ現存。

拝殿は明治四十一年(1908)に造営されたものが改修されつつ現存。

神明造の拝殿。

神明造の拝殿。

年季を感じさせる木造。

年季を感じさせる木造。

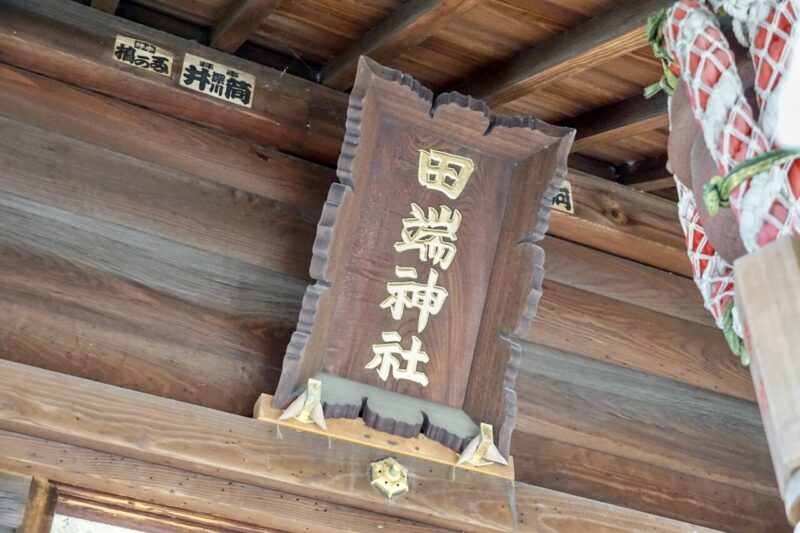

扁額には「田端神社」の文字。

扁額には「田端神社」の文字。

幣殿と本殿は昭和四十年(1965)に改築されたもの。

こちらは鉄筋コンクリート造となっている。

こちらは鉄筋コンクリート造となっている。

稲荷神社などの境内社・個性的な神狐像

社殿の左手には境内社の稲荷神社。

元近衛文麿邸(現・荻外荘公園)に鎮座していた稲荷社が戦後に当社に遷されたと云う。

元近衛文麿邸(現・荻外荘公園)に鎮座していた稲荷社が戦後に当社に遷されたと云う。

周辺には幾つかの神狐像。

中でも鳥居手前の神狐像は状態は良くないものの、口元を含めた表情が特徴的。

中でも鳥居手前の神狐像は状態は良くないものの、口元を含めた表情が特徴的。

古いものと思われるが由来は不明。

古いものと思われるが由来は不明。

横にも躍動感のある神狐像。

横にも躍動感のある神狐像。

その横には小さな石祠と大黒様と恵比寿様の尊像。

その横には小さな石祠と大黒様と恵比寿様の尊像。

社殿の右手には御嶽神社。

その奥はちょっとした庭や畑として整備されている。

その奥はちょっとした庭や畑として整備されている。

この一画には紫陽花も。

この一画には紫陽花も。

2024年6月撮影。

2024年6月撮影。

文化財指定の11個もの力石・庚申塔・民間信仰石造物

稲荷神社の横には11個の力石が並ぶ。

村人が力比べに使用したもので杉並区指定有形民俗文化財。

村人が力比べに使用したもので杉並区指定有形民俗文化財。

非公開であるが社蔵の『板絵着色力石持上図』は力持ちを持ち上げる様子が描かれた絵馬だと云う。

非公開であるが社蔵の『板絵着色力石持上図』は力持ちを持ち上げる様子が描かれた絵馬だと云う。

稲荷神社の左手には古い庚申塔。

延宝五年(1677)と享保三年(1718)の銘が残る。

延宝五年(1677)と享保三年(1718)の銘が残る。

かつては隣接した住宅地にあったと云うが境内に遷された。

かつては隣接した住宅地にあったと云うが境内に遷された。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

木造鳥居を潜った参道左手には石造物が並ぶ。

田端村の民間信仰による石造物。

田端村の民間信仰による石造物。

杉並区登録有形民俗文化財となっている。

杉並区登録有形民俗文化財となっている。

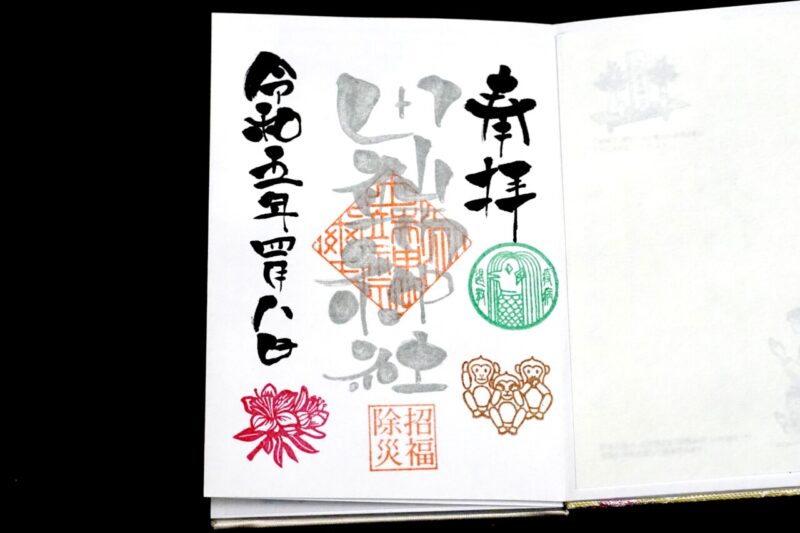

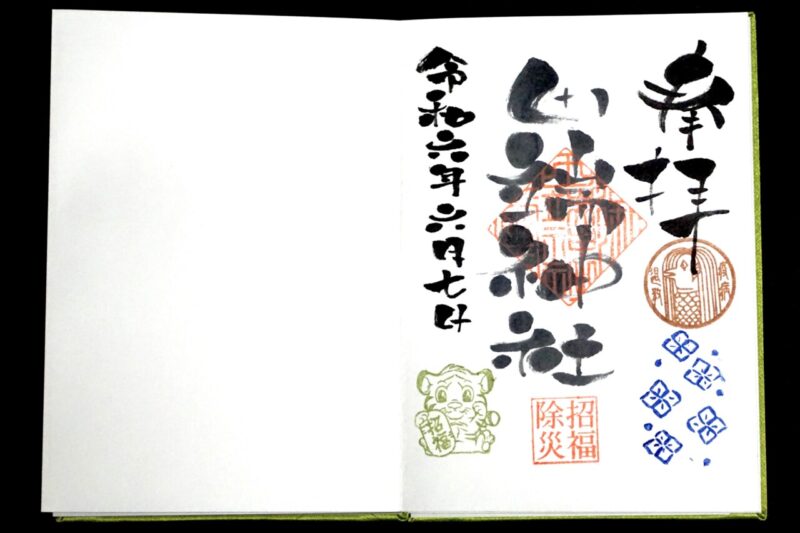

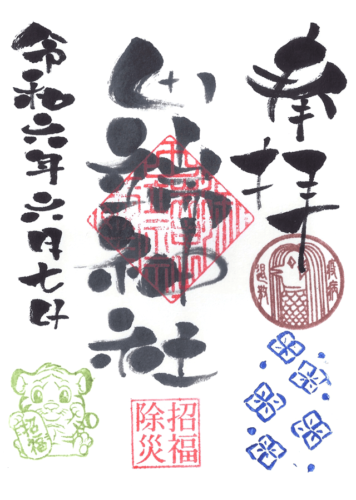

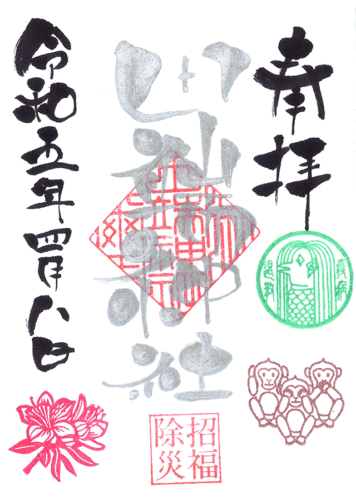

可愛らしい字体の御朱印・月替りスタンプも

御朱印は可愛らしい字体で帳面に下さった。

月替りでスタンプなども変わると云う。

月替りでスタンプなども変わると云う。

2024年6月に頂いた御朱印。

2024年6月に頂いた御朱印。

所感

旧田端村の鎮守として崇敬を集めた当社。

菅原道真公を祀る天神様として創建され、明治になり村内の神社を合祀。

旧村名である田端の名は現在は消滅していて、その名を残すのは当社の社号のみ。

力石や庚申塔など古いものも多く残り、まさに旧田端村の信仰と歴史を伝える神社と云えるだろう。

参道は桜並木になっていて桜の季節はとても綺麗と思われる。

綺麗に整備され草花も豊富で季節を感じる事ができる境内。

参拝時にはキジバトが何匹も戯れて境内で遊んでいた。

地域に愛されているのが伝わる素敵な地域の鎮守である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※月替りでスタンプが変更になる月替り御朱印を用意。

2月23日は「天長祭御朱印」(予定)

2月17日は「祈年祭御朱印」(予定)

2月11日は「紀元節御朱印」(予定)

2月4日-「立春大吉御朱印」(予定)

2月3日は「節分御朱印」(予定)

2月1日は「初午御朱印」(予定)

2月1日-28日まで「月替り御朱印」

2025年6月5日-「公式御朱印」

※最新情報など詳細は公式Instagramにて。

- 2024年6月

- 2023年4月

参拝情報

参拝日:2024/06/07(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント