神社情報

嶺天祖神社(みねてんそじんじゃ)

御祭神:天照大御神

社格等:─

例大祭:4月21日

所在地:東京都大田区西嶺町4-10

最寄駅:御嶽山駅

公式サイト:─

御由緒

寛文年間(1661年-1673年)に嶺村の住人数人が、伊勢神宮(三重県伊勢市)へ参拝した時に授与された御神霊を、お祀りし創建しました。

昭和初期に、東調布第一小学校が木造校舎の一部を、建て変えた時の古材を譲り受けて境内に嶺町公会堂を建立、その中に社務所、嶺町々会事務所を併設して使用しておりました。戦時中にはこの公会堂に、大森区役所(現大田区役所)嶺町出張所が設置され、第二庁舎が新築されるまで、ここで事務を執っておりました。

昭和四十七年に都道環状八号線建設に伴い、境内が半分以下になりましたが、翌昭和四十八年に、本殿・鳥居・社務所を建立、参道・玉垣と境内整備も完了し現在に至っております。当神社には氏子地域はなく、崇敬者を以て維持されています。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2017/11/05

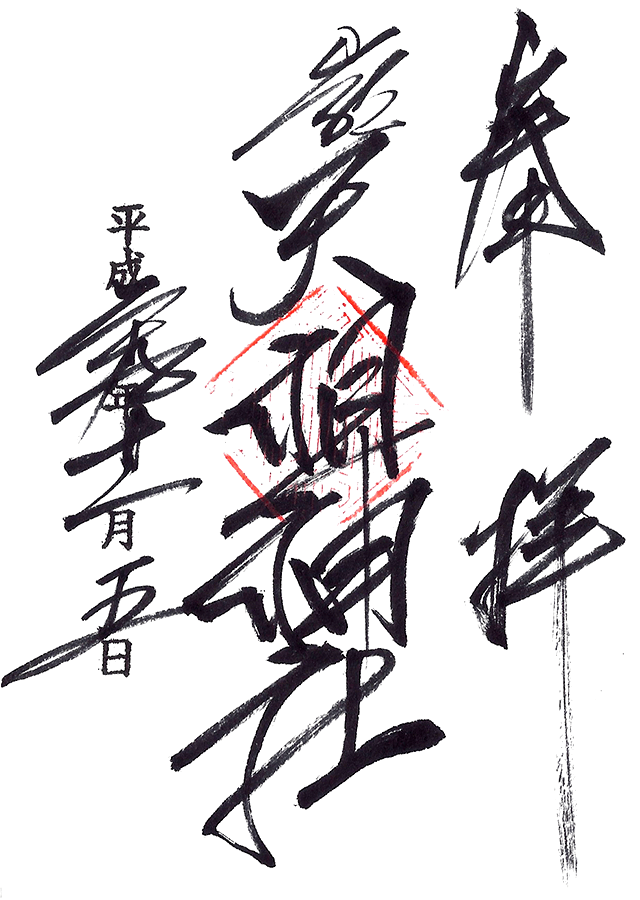

御朱印

初穂料:300円

「嶺御嶽神社」第一社務所にて。

※本務社である「嶺御嶽神社」にてお受けできる。

歴史考察

例祭に禰宜舞が舞われる嶺の天祖神社

東京都大田区西嶺町に鎮座する神社。

旧社格は無格社。

氏子地域はなく崇敬者によって維持されている。

例祭日には、現在の都内では唯一、禰宜舞と云う舞が舞われる。

正式名称は「天祖神社」だが、他との区別のため「嶺天祖神社」とさせて頂く。

現在は「嶺御嶽神社」の兼務社となっている。

伊勢神宮に参拝した嶺村の村人によって創建

創建年代は、寛文年間(1661年-1673年)と伝えられている。

嶺村の村人数人が「伊勢神宮」へ参拝。

その際に拝受した御分霊をお祀りして創建したと云う。

筆者の推測になるが、当時の「お蔭参り」が根底にあったのだと思われる。

伊勢信仰を民衆に布教した御師(おし)が産業の大神である豊受大御神を、農民に広めたのがきっかけであり、当時は庶民の移動には厳しい制限があったが、「伊勢神宮」参詣に関しては殆どが許される事もあり、「伊勢神宮」参詣は多くの庶民にとって一生に一度とも言える大きな願望であった。

お蔭参り程ではないが、寛文元年(1661)にも「伊勢神宮」への集団参詣の記録が残っているため、当地の村民もそうした「伊勢神宮」への集団参詣の中で行われたものと推測できる。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(嶺村)

太神宮

見捨地六畝。本村の北にあり。小祠。祭礼九月十六日なり。

嶺村の「太神宮」として記されている。

祭礼については日付しか記されていないが、当時から現在も続く「禰宜舞」が行われていたようで、「白幡八幡大神」(現・川崎市宮前区)の神職が、当社含め多摩川流域の村々に祭りがある度に行ったと伝わっている。

明治維新後の歩み・地域の集いの場となる

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市町村制の施行に伴い、嶺村・上沼部村・下沼部村・鵜ノ木村の4村が合併し調布村が発足。

この頃は、東京府荏原郡調布村大字嶺という住所表記になっていた。

昭和初期、東調布第一小学校・木造校舎の一部を建て替えた際、古材を譲り受けて境内に嶺町公会堂を建立し、その中に社務所、嶺町々会事務所を併設。

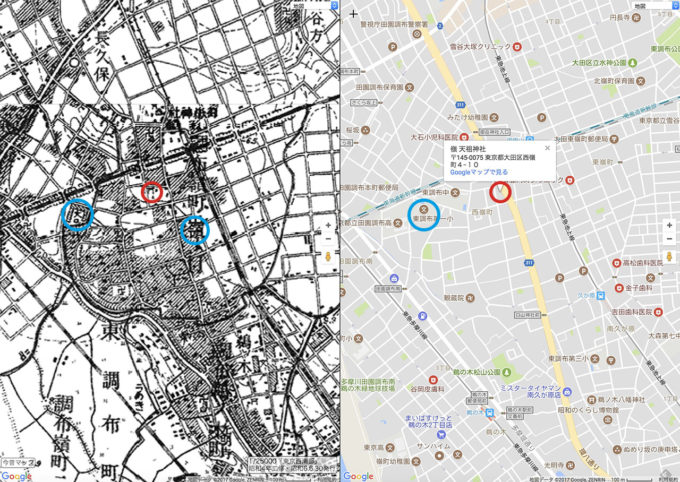

昭和七年(1932)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社の西側には現在も残る東調布第一小学校があり、この木造校舎の一部を改築して使用。

当社境内に嶺町公会堂があった事からも、当地の住民が集う、地域の集いの場であった事が窺える。

戦時中は、嶺町公会堂内に大森区役所(現大田区役所)嶺町出張所が設置。

神社としてだけでなく、地域の事務を行う場としても重要であった。

昭和四十七年(1972)、都道環状八号線(環八通り)建設に伴い、境内の半分程が接収。

昭和四十八年(1973)、境内を接収された補償金で、社殿を造営し、境内整備が行われた。

玉垣にはそうした記録が銘として残されている。

玉垣にはそうした記録が銘として残されている。

現在は「嶺御嶽神社」の兼務社となっている。

境内案内

環八通り沿いに鎮座する小さなお伊勢様

最寄駅の御嶽駅から環八通りに出て数分。

環八通り沿いに鎮座しているので分かりやすい。

環八通り沿いに鎮座しているので分かりやすい。

玉垣が整備され、左手に「天祖神社」と記された社号碑。

正面に小上がりの石段と鳥居となっている。

正面に小上がりの石段と鳥居となっている。

これらは環八通りが敷設された際に整備されたもの。

これらは環八通りが敷設された際に整備されたもの。

鳥居を潜ると社殿前の一画に古い手水石。

使用はできないが、古いものなのが窺える。

使用はできないが、古いものなのが窺える。

環八通り敷設によって造営された社殿・社務所など

鳥居を潜り、石段の上に社殿。

鉄筋コンクリート造の簡素な社殿。

鉄筋コンクリート造の簡素な社殿。

小さいながら神明造となっているのは、伊勢信仰の当社らしさ。

小さいながら神明造となっているのは、伊勢信仰の当社らしさ。

社殿の近くにはいくつか石碑が置かれている。

昭和四十七年(1972)に御遷座、社殿が施工された事を記録した碑。

昭和四十七年(1972)に御遷座、社殿が施工された事を記録した碑。

当社は氏子地域を持たない神社のため、こうして名を連ねる崇敬者の人々によって大切に維持されている。

当社は氏子地域を持たない神社のため、こうして名を連ねる崇敬者の人々によって大切に維持されている。

社殿の右手には社務所。

普段は神職の常駐がない兼務社のため、御朱印は本務社「嶺御嶽神社」にて頂ける。

普段は神職の常駐がない兼務社のため、御朱印は本務社「嶺御嶽神社」にて頂ける。

都内で唯一の禰宜舞が行われる例祭

環八通り沿いに鎮座する小さな神社であるが、毎年4月21日に斎行される例祭には現在では珍しい「禰宜舞」が奉納される事で知られる。

江戸時代中期頃から続く神楽で、戦前までは多摩川を中心に調布市から大田区六郷近辺まで、多摩川の両側の神社や町の広場など、約20箇所で舞われていたと云う。

現在、都内では当社のみで舞われており、多摩川周辺の歴史を伝えている。

祢宜舞で舞うお面は5種類(猿田彦命・天鈿女命・天児屋根命・彦火火出見命・大山祇命)で、太鼓の響きから「デデンコ舞」とも呼ばれる。

当社にて祢宜舞を披露する舞手は、「白幡八幡大神」(現・川崎市宮前区)の神職。

江戸時代の頃から「白幡八幡大神」の神職が周囲の村々で神楽を行っていたようで、当社では今も「白幡八幡大神」から神職がやって来る。

そのため大田区ではなく、川崎市の芸能無形文化財に指定されている。

当社の他に祢宜舞が披露されるのは以下の通り。

川崎市多摩区「浅間神社」

川崎市中原区「大戸神社」

川崎市宮前区「八雲神社」

川崎市宮前区「土橋神社」

川崎市宮前区「土橋神社」

このように多摩川の川崎側では、現在も幾つかの神社で行われているが、東京側では当社のみ続けられている神楽となっている。

所感

環八通り沿いに鎮座する小さなお伊勢様。

村民が「伊勢神宮」に参詣した事で創建したと伝えられており、当時の江戸において庶民が「伊勢神宮」へ参詣すると云う風習を偲ぶことができる。

明治以降から戦前にかけては、境内に嶺町公会堂や区役所の出張所が置かれたように、地域の人々の集いの場として大切にされていた歴史を持つ。

現在は神職の常駐がない兼務社である上に、氏子地域のない神社でありながらも、こうして境内が維持され、江戸時代から続く禰宜舞が今も行われているのも、古くから地域に根付いた神社であったという事が関係しているのであろう。

嶺町周辺は本務社「嶺御嶽神社」を含め、地域と神社が今も密接に関わっているところが多く、そうした地域はとても貴重である。

神社画像

[ 社号碑・鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 鳥居 ]

[ 手水石 ]

[ 社殿 ]

[ 石碑 ]

[ 社務所 ]

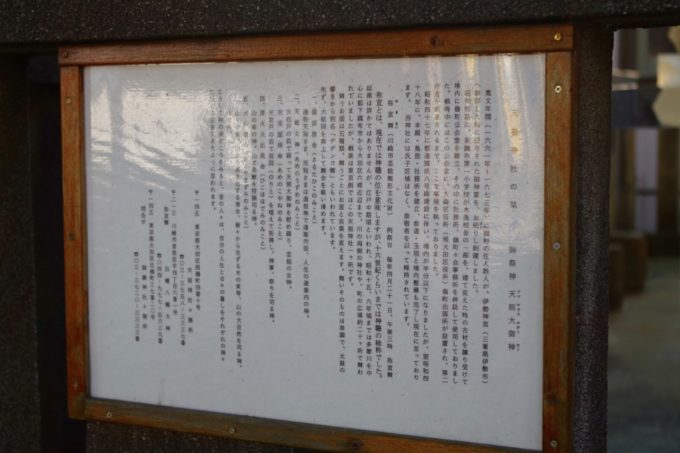

[ 案内板 ]

コメント