目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

渋谷北部総鎮守のお稲荷さま

東京都渋谷区神南に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上渋谷村・旧上豊澤村の鎮守。

現在の渋谷北部にあたり、古くから渋谷北部の総鎮守とされた。

現在はモダンなデザインが特徴的な社殿で、境内もオフィスビルと一体となっているのが特徴。

モダンかつ個性的な外観は菊竹清訓建築設計事務所によるデザインによるもの。

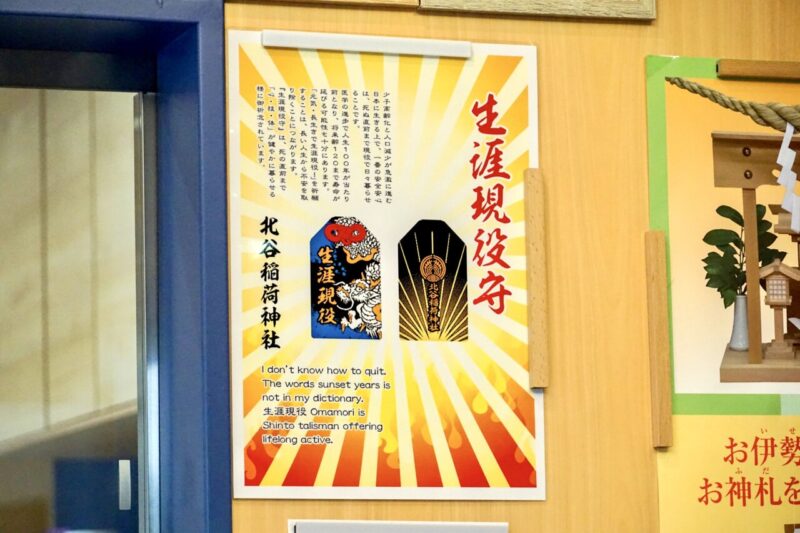

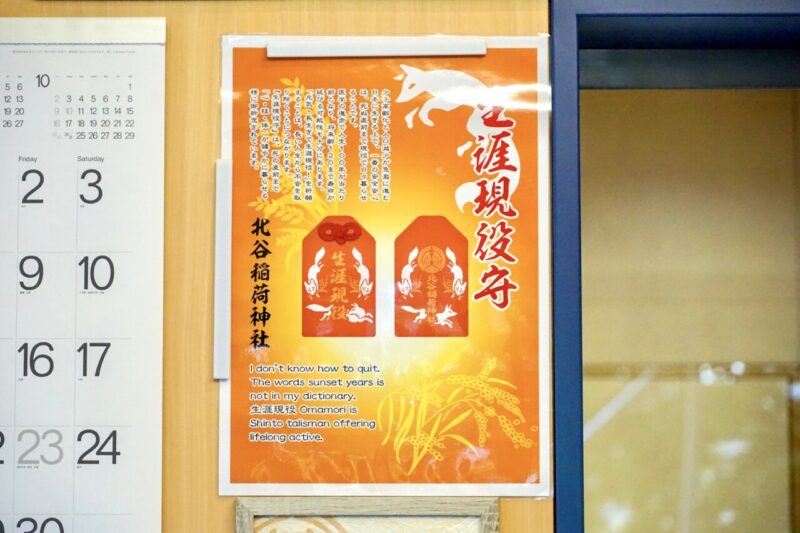

近年は生涯現役守の授与を始めとして「生涯現役」の御神徳として崇敬を集めている。

神社情報

北谷稲荷神社(きたやいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦之霊大神・大己貴大神・大宮比売大神・神功皇后・大田大神

社格等:村社

例大祭:9月28日

所在地:東京都渋谷区神南1-4-1

最寄駅:原宿駅

公式サイト:https://www.kitayainari.com/

御由緒

当神社の創立は詳らかではないが、『新編武蔵国風土記稿』によると田中讃岐守直高が文明(1469~87)の頃、駿河(静岡県中央部)より移り住んだ時、その邸内の吉方に神の来臨を請じ迎えて奉ったと記してある。三万坪の御朱印地を拝受したのだが、大永の兵火(1524)に記録を消失し、職員を失った。また萬治三年(1660)大破の際に再建し棟札に武州豊島郡澁谷村稲荷大明神『江戸山王社家小川職部持』とあり、文明以前の鎮守であると思われる。その後承應三年(1654)八月、田中直高六代孫佐平が再建し、寛永五年(1628)四月佐平が再建した。享保十三年(1728)九月松平左京太夫願主として造営し明和八年(1771)同人が再建し、文化元年(1804)九月は拝殿・玉垣を献修した。当社は唇小名北谷の地に在ったことから昔より北谷稲荷という名だった。文政(1818~30)の頃には境内は広く神畑や神園を有していたので「畑の稲荷」とも呼ぱれていた。明治四年(1871)村社に列せられる。また火伏せの神様としても信仰が厚く、他地域よりも火災が少なかったとも伝えられている。その後、事を証する文書や什物は多く残っていたものの、昭和二十年五月二十五日戦災により社殿・社務所・神輿庫・神楽殿その他の全ての建造物を消失してしまう。昭和二十四年九月本殿一部倉亜鉛葦を造営し、同三十三年九月総檜造銅板葦拝殿を造営すると共に社務所、神楽殿を再建した。現在の社殿・建物は老朽化に伴い平成九年十一月に建造された。設計は菊竹清訓設計事務所による。(頒布の用紙より)

歴史考察

名主の先祖によって室町時代に創建

創建については不詳。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』によると、文明年間(1469年-1486年)の創建と記されている。

名主長吉が先祖、讃岐太郎直高文明年中駿州より移りし時勧請(新編武蔵風土記稿)

文明年間(1469年-1486年)、田中讃岐太郎直高と云う人物が駿河国(現・静岡県)より移住。

その際に邸内の吉方(艮/うしとら=北東)にお稲荷様を祀ったと云う。

火伏せの神・北谷稲荷と称される

創建後は三万坪もの朱印地を有していたとされる。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

一般的に徳川幕府によるものが知られるが、当時は当地を支配した領主によるものと見られる。

上渋谷村の「北谷」と呼ばれた地に鎮座していた事から古くから「北谷稲荷」と称された。

氏子地域に火災が少なかったため、火伏せの神として信仰を集めていたと伝わっている。

氏子地域に火災が少なかったため、火伏せの神として信仰を集めていたと伝わっている。

大永四年(1524)、兵火によって社殿などを焼失。

この時に古文献や記録・神職なども失っている。

新編武蔵風土記稿に記された当社・上渋谷村と上豊澤村の鎮守

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上渋谷村)

稲荷社

小名北谷にあるを以て北谷稲荷と號す。當村及上豊澤村の鎮守なり。江戸山王社家小川織部持。名主長吉が先祖、讃岐太郎直高文明年中駿州より移りし時勧請し、其後六代左平次承応三年八月再造の棟札あり。宝永五年子孫左平太再造し享保十三年松平左京大夫願主として造営し、明和八年同人再造せり。織部の持となりしは萬治二年なりとそ。

末社。天満宮。土師家天満宮と號す。菅神の本姓をもて冠し唱ふるなるへきに、今誤てはしかの義と思ひ麻疹の病を祈るもの多し。安永五年及ひ享和三年流行の時も参詣のもの多く文政七年には殊に群集せり。疱瘡神。

上渋谷村の「稲荷社」とされているのが当社。

御由緒や北谷と云う地域にあったため「北谷稲荷」と称されている事が記されている。

「當村及上豊澤村の鎮守なり」とあるように上渋谷村と上豊澤村の鎮守である事が記されている。

当時は上渋谷村・中渋谷村・下渋谷村の3村が存在。

更にそれぞれに隣接するように上豊澤村・中豊澤村・下豊澤村の3村があった。

更に江戸時代以降の流れが記されているため時系列で要約。

承応三年(1654)、直高の6代孫の田中佐平が社殿を再建。

宝永五年(1708)、その子孫の田中左平太が社殿を再建。

享保十三年(1728)、松平左京大夫を願主として社殿を造営。

明和八年(1771)、同人が再建。

歴代の伊予国(愛媛県)の西条藩(愛媛県西条市)の藩主・松平家の官位。

西条藩松平家は徳川御三家である紀州徳川家の分家。

他に興味深い部分として「江戸山王社家小川織部持」と記してある。

これは「山王日枝神社」の事で、大禰宜に小川織部という神職がいて当社は「山王日枝神社」の神職が管轄していた事が分かる。

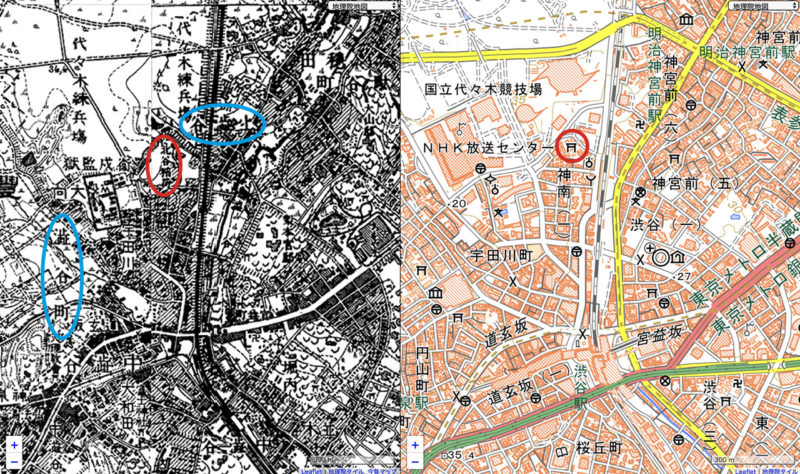

江戸切絵図から見る当社と上渋谷

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の青山渋谷周辺の切絵図。

右上が北の地図で当社は図の左上に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「稲荷」として記されている。

周辺の殆どは百姓地・田畑であり、当時の渋谷は大変のどかな農村であった。

当社も神畑や神園を有していたので別名「畑の稲荷」とも呼ぱれていた。

当社に隣接した「畑」などがそうであったのだろう。

明治以降の歩み・戦後の再建と平成の新築

明治になり神仏分離。

明治四年(1871)、村社に列する。

明治十二年(1879)、上渋谷村に上豊沢村が編入。

当社は上渋谷村の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、当社の鎮座地は現在と変わらない。

神社の地図記号だけでなく「北谷稲荷」の文字が記してあるように目印になるような存在であった。

渋谷町や上渋谷の文字も見る事ができる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿を焼失。

境内の殆どが焼失しており史料なども焼失。

昭和二十四年(1949)、本殿を再建。

昭和三十三年(1958)、拝殿・社務所・神楽殿を再建した。

平成九年(1997)、社殿の老朽化に伴い現在の社殿や境内を新築。

菊竹清訓設計事務所の設計で大変モダンなデザインの社殿。

菊竹清訓設計事務所の設計で大変モダンなデザインの社殿。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

代々木公園の南側に鎮座・表参道の日月鳥居(じつげつとりい)

渋谷公園通りとファイヤー通りに挟まれた繁華街に鎮座。

渋谷の繁華街近く代々木公園の南側に鎮座。

渋谷の繁華街近く代々木公園の南側に鎮座。 隣接するのは「ヒコ・みづのジュエリーカレッジ」。

隣接するのは「ヒコ・みづのジュエリーカレッジ」。

平成九年(1997)に建立された鳥居は独特な形をしているのが特徴。

特に注目したいのは額束に刻まれた模様。

特に注目したいのは額束に刻まれた模様。

額束の正面に太陽。

額束の正面に太陽。

裏面には月がデザインしている事から「日月鳥居(じつげつとりい)」と称される。

裏面には月がデザインしている事から「日月鳥居(じつげつとりい)」と称される。

惜別の石灯籠・オフィスビルと一体化した境内

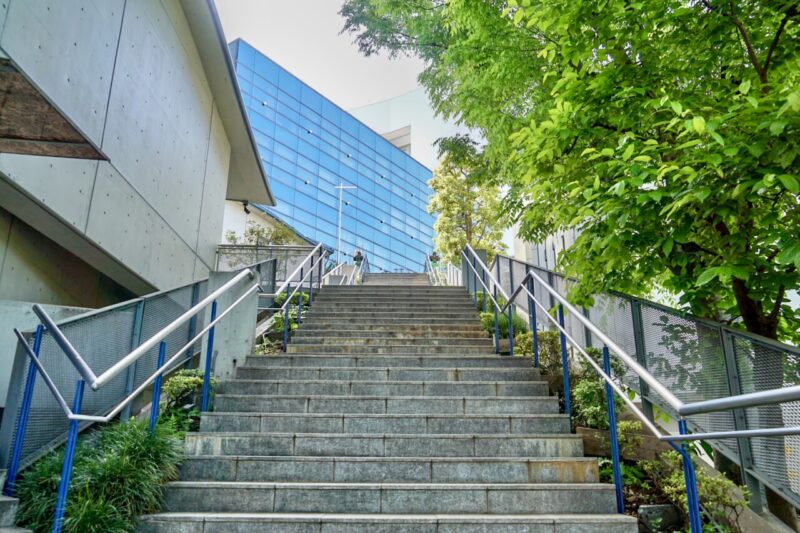

鳥居を潜るとやや長い石段。

石段を上った先に現代的な境内が広がる。

石段を上った先に現代的な境内が広がる。

オフィスビルと一体となっているのが特徴的。

オフィスビルと一体となっているのが特徴的。

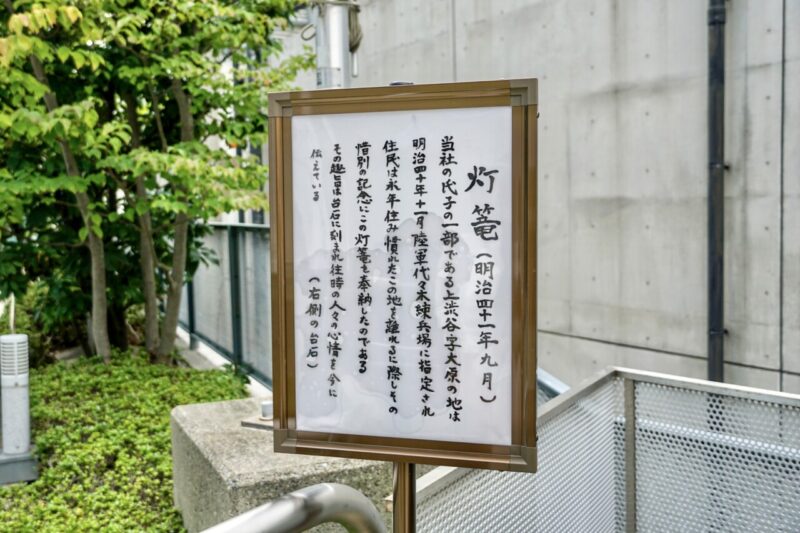

石段を上った先に一対の灯籠。

明治四十一年(1908)に奉納された灯籠。

明治四十一年(1908)に奉納された灯籠。

当社の氏子区域であった上渋谷の大原と云う地に代々木練兵場(現・代々木公園一帯)が造られる事となり、立ち退きを余儀なくされた氏子の住民が別れを惜しんで奉納した石碑。

当社の氏子区域であった上渋谷の大原と云う地に代々木練兵場(現・代々木公園一帯)が造られる事となり、立ち退きを余儀なくされた氏子の住民が別れを惜しんで奉納した石碑。

上渋谷村の文字。

上渋谷村の文字。

台座に当時の心情が刻まれている。

台座に当時の心情が刻まれている。

左手に手水舎が整備。

水盤は改築以前のものを使用しておりモダンな中にもかつての姿を偲ばせる。

水盤は改築以前のものを使用しておりモダンな中にもかつての姿を偲ばせる。

美しい曲線が特徴的なモダンな社殿

社殿は平成九年(1997)に新築されたもの。

曲線をうまく使用したデザインで大変デザイン性の高い社殿。

曲線をうまく使用したデザインで大変デザイン性の高い社殿。

実にモダンであり伝統的な神社の外観とは一線を画したデザイン。

実にモダンであり伝統的な神社の外観とは一線を画したデザイン。

コンクリート打ちっぱなしとガラスがメインな外観で月の満ち欠けがデザインされた可愛らしい扉。

コンクリート打ちっぱなしとガラスがメインな外観で月の満ち欠けがデザインされた可愛らしい扉。

デザイン製の高い社殿。

デザイン製の高い社殿。

これらは菊竹清訓設計事務所の設計により竣工した。

これらは菊竹清訓設計事務所の設計により竣工した。

デザイン性の高い建築物を多く手掛けた建築家。

多くの作品を残しており、「出雲大社」庁の舎(現存していない)や「江戸東京博物館」「東名高速道路海老名サービスエリア」などの建築を手掛けた。

2000年にビエンナーレにて「今世紀を創った世界建築家100人」に選ばれている。

麻疹に効く天満宮・人食い松伝承の出世弁財天

社殿の右手に境内社が置かれている。

にひっそりとした一画。

にひっそりとした一画。

社殿の側面に鎮座するのが土師家天満宮。

社殿の側面に鎮座するのが土師家天満宮。

小さな狛犬も良い味を出している。

小さな狛犬も良い味を出している。

身を乗り出すような子獅子。

身を乗り出すような子獅子。

『新編武蔵風土記稿』にも末社として詳しく記されている境内社で、「土師家天満宮(はじけてんまんぐう)」と称された。

土師家とは御祭神の菅原道真公の本姓。

庶民は「はじけ」を「はしか」の意味として理解し、麻疹・疱瘡に霊験があるとして広く信仰を集めた。

江戸時代に麻疹が流行した際には多くの人々が参詣したと伝わっている。

その正面に宇田川出世弁財天。

「人食い松」と呼ばれる伝承が伝わっている。

「人食い松」と呼ばれる伝承が伝わっている。

昭和五年(1930)に区画整理のため渋谷道玄坂にあった松の大木を切ろうとしたところ、多数の負傷者が出たため「道玄坂の人食い松」と呼ばれた。

地域の人が見たお告げに従い、弁財天と竜神の祠を造営。

地域の人が見たお告げに従い、弁財天と竜神の祠を造営。 松とともに神南町に移して祀ったと云う。

松とともに神南町に移して祀ったと云う。生涯現役御朱印

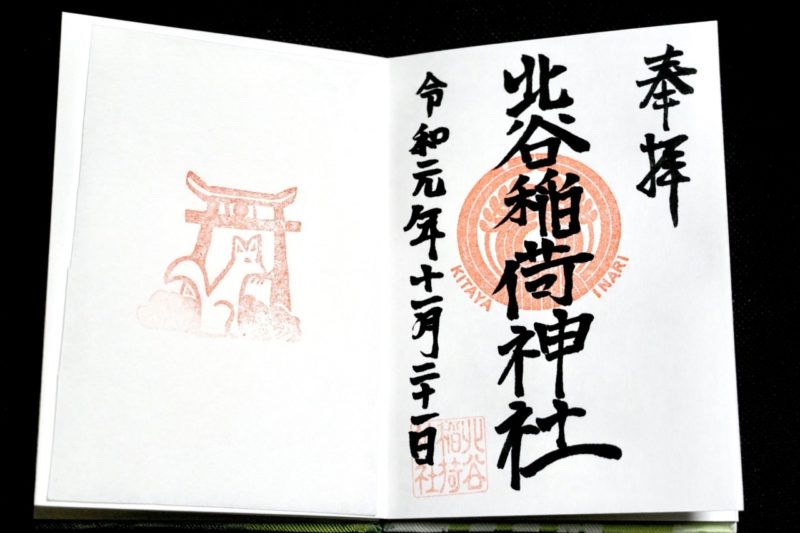

御朱印は授与所にて。

御朱印をお願いすると右手のロビー内で待たせて頂ける。

御朱印をお願いすると右手のロビー内で待たせて頂ける。

暑さや寒さを凌げる綺麗な空間で有り難い。

暑さや寒さを凌げる綺麗な空間で有り難い。

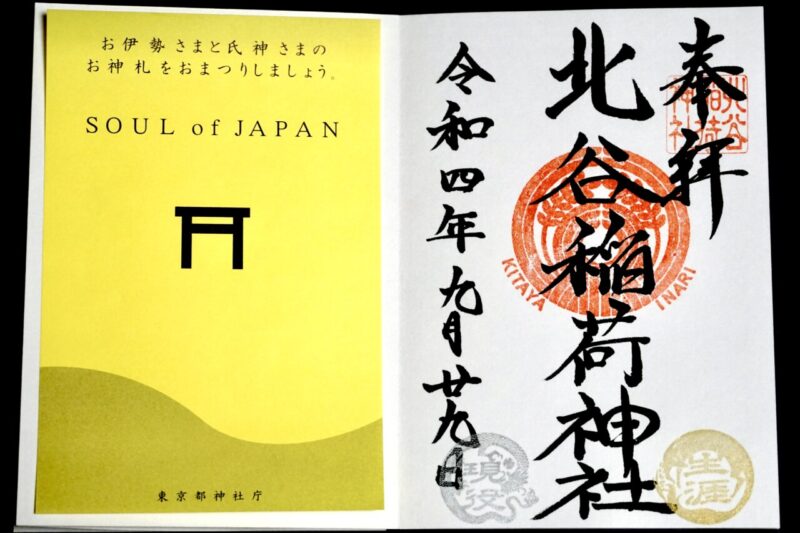

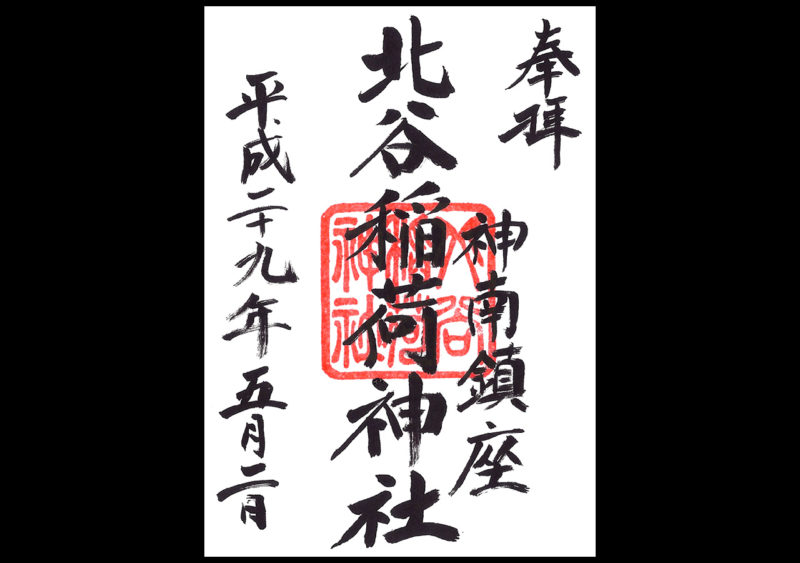

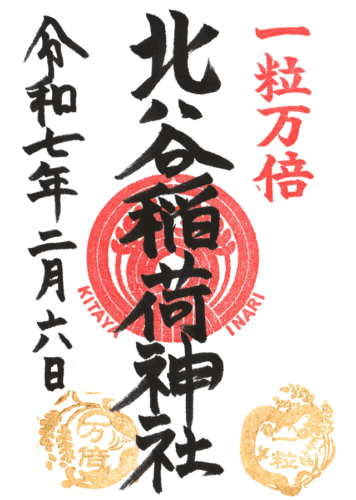

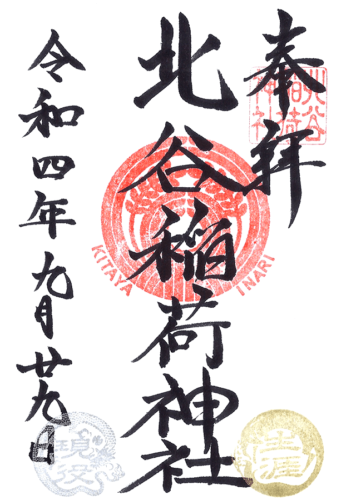

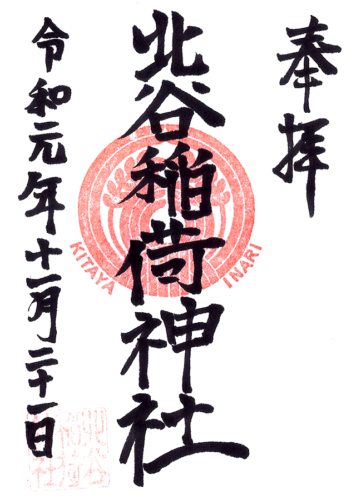

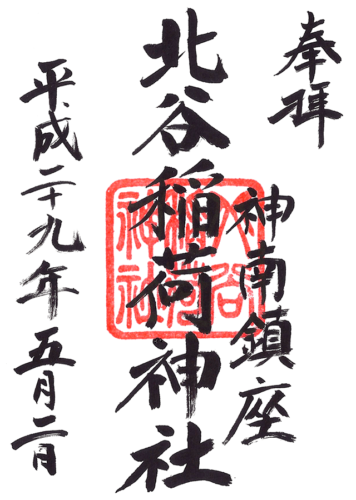

御朱印は社紋に「KITAYA INARI」とアルファベット表記のある珍しいもの。

左下には「北谷稲荷神社」の印。

左下には「北谷稲荷神社」の印。

こちらは生涯現役(金銀)の御朱印。

こちらは生涯現役(金銀)の御朱印。

こちらは朱色で生涯現役。

こちらは朱色で生涯現役。

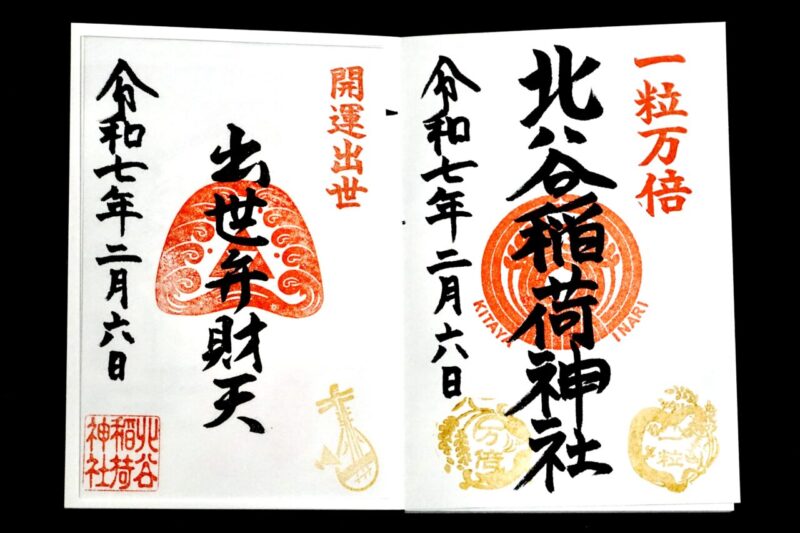

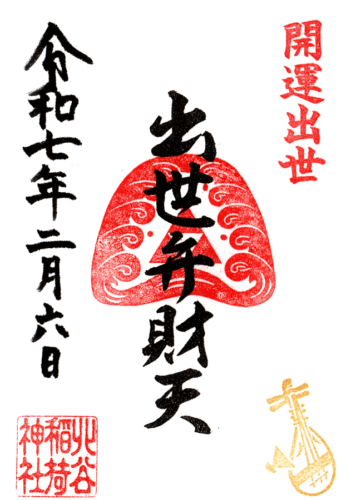

左は出世弁財天の開運出世御朱印。

左は出世弁財天の開運出世御朱印。

一粒万倍日限定御朱印・一粒万倍守

一粒万倍日には一粒万倍日限定御朱印を授与。(基本的に書き置きのみ)

この日はたまたま帳面に書いて下さったが基本的にはこちらは書き置きのみの授与との事。

この日はたまたま帳面に書いて下さったが基本的にはこちらは書き置きのみの授与との事。

「一粒の籾が万倍にも実り立派な稲穂になる」事に由来する吉日。

何事を始めるにも良い開運日とされる。

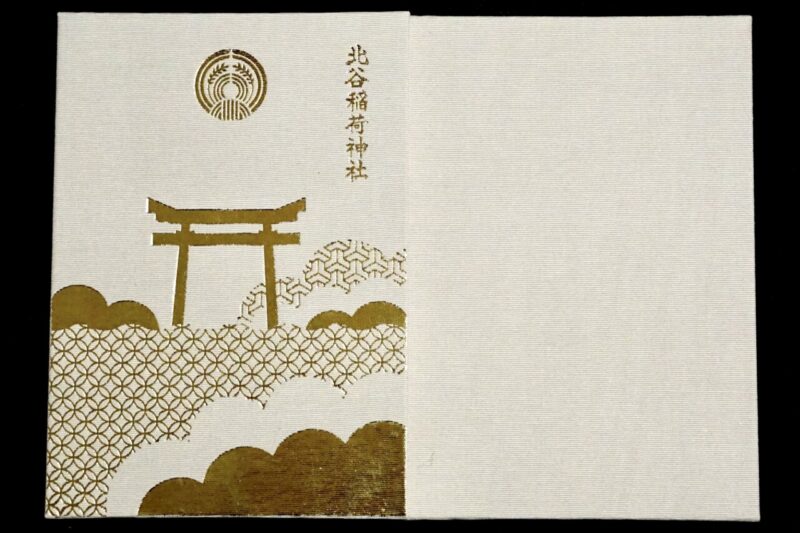

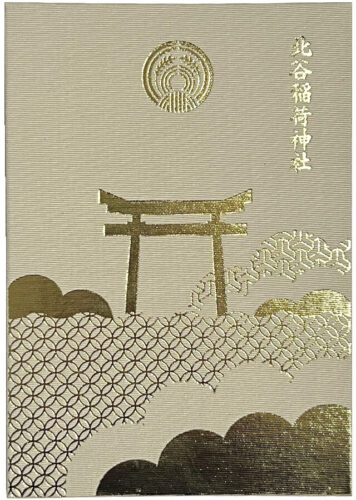

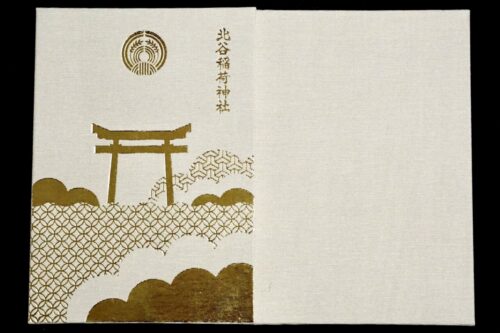

オリジナルの御朱印帳

オリジナル御朱印帳を用意。

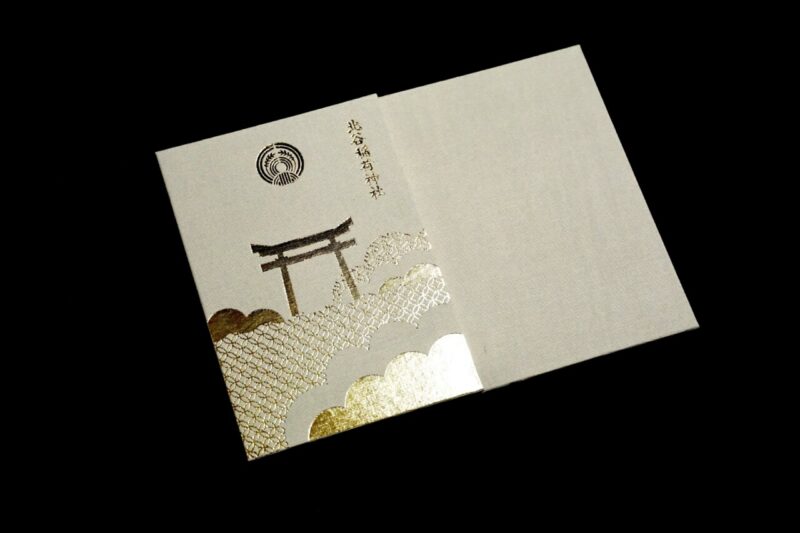

ベージュを基調にして金の箔押しで鳥居や社紋をデザインしたもの。

ベージュを基調にして金の箔押しで鳥居や社紋をデザインしたもの。

裏面は柄なしでシンプルな良さがある。

裏面は柄なしでシンプルな良さがある。

当社限定授与の生涯現役守

また近年では生涯現役の御神徳として崇敬を集める当社。

当社オリジナルの授与品として生涯現役守を授与している。

当社オリジナルの授与品として生涯現役守を授与している。

種類は2種類。

種類は2種類。

生涯現役守

少子高齢化と人口減少が急激に進む日本に生きる上で一番の安全安心は、死ぬ直前まで現役で日々暮らせることです。医学の進歩で人生100年が当たり前となり、将来齢120まで寿命が延びる可能性も十分にあります。「元気・長生きで生涯現役!」を祈願することは、長い人生から不安を取り除くことにつながります。『生涯現役守』は、死の直前まで「心・技・体」が健やかに暮らせる様に御祈念されています。(公式サイトより)

所感

北渋谷村・北豊澤村の鎮守として崇敬を集めた当社。

現在の渋谷北部の鎮守を担っており地域から崇敬が篤かったと伝わる。

大変のどかな農村だった当地も、現在は渋谷の繁華街の一画として、代々木公園やNHK放送センターなどがすぐ近くに都心の空間に。

境内も渋谷に合わせるかのような個性的でモダンな外観となっている。

オフィスビルと一体化し曲線が美しいデザイン性の高い社殿は、伝統的な神社とは一線を画しており何とも不思議な感覚。

現在の都心において神社を維持するための一つの形であるだろうし、面白い試みを感じる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※「生涯現役(金銀)」「生涯現役」「通常」の3種類を通年授与。

※境内社「出世弁財天」の御朱印も授与。

2月8日・13日・20日・25日は「一粒万倍日限定御朱印」

※一粒万倍日限定。

- 一粒万倍日

- 出世弁財天/開運出世

- 一粒万倍日

- 生涯現役

- 生涯現役/金銀

- 通常

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

授与所にて。

2024年よりオリジナル御朱印帳を用意。

ベージュを基調にして金の箔押しで鳥居や社紋をデザインしたもの。

裏面は柄なしでシンプルな良さがある。

紺色版もありそちらはまた違うデザイン。

- 表面

- 裏面

- 見開き

参拝情報

参拝日:2025/02/06(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/28(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/09/29(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/11/21(御朱印拝受)

参拝日:2017/05/02(御朱印拝受)

コメント