目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

安倍晴明ゆかりの熊野神社

東京都葛飾区立石に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧立石村の鎮守。

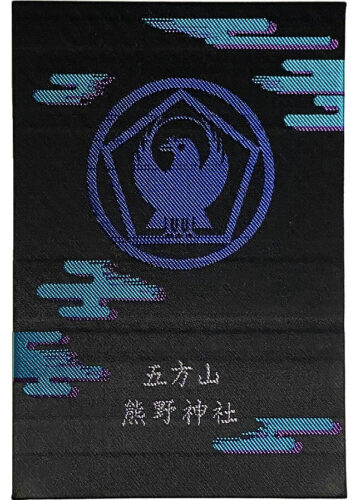

正式名称は「熊野神社」だが、「五方山熊野神社」「立石熊野神社」と呼ばれる事が多い。

五行の形をした三十間五角の社地に鎮座する事から「五方山」と名付けられた。

平安時代に安倍晴明によって勧請された伝承を持つ関東唯一の神社で、葛飾区最古の神社の1つ。

現在は都内初の神社付属幼稚園「熊野幼稚園」を併設し、ポニーの飼育や小さな牧場も有している。

また「新月の夜、祈願する。満月の夜、感謝する。」として、新月と満月の日は夜詣りが行われている。

神社情報

五方山熊野神社(ごほうざんくまのじんじゃ)

立石熊野神社(たていしくまのじんじゃ)

御祭神:伊邪那岐大神

相殿神:速玉男大神・事解雄大神

社格等:村社

例大祭:9月16日

所在地:東京都葛飾区立石8-44-31

最寄駅:青砥駅・京成立石駅

公式サイト:http://jinjya.kumano-kids.com/

御由緒

平安時代中期、一条天皇の長保年間(999〜1003)にご創建されました。今から一千年以上前、陰陽師として名高い安倍晴明公によって熊野大神が勧請されました。安倍晴明公ゆかりの神社として都内唯一、さらに葛飾区内で最も古い神社です。

平安時代最も有名な陰陽師 安倍晴明公は、当時最先端の呪術や科学であった天文道や占いなどの陰陽道に関して卓越した知識を持っていました。華山上皇が那智山中で修行を行っている際、天狗が現れて様々な妨害を繰り返しました。困り果てた華山上皇は、都から清明公を呼び寄せて、天狗の妨害を防ぐように命じました。そこで晴明公は、岩屋に大勢の天狗を封じ込める祈祷をしたところ、天狗たちの妨害は見事に収まり、上皇の修行は無事に終えられました。

上皇の信頼を得た晴明公は、陰陽師として名声を極めました。そして晴明公は華山上皇に伴い、那智熊野の地に於いて、三年間の滝行と山籠りの行を上皇と共に行いました。その後清浄なる聖地を求める旅の旅中、たまたま当地に立ち寄り、この地を選定したと伝えられています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

平安時代に陰陽師・安倍晴明によって勧請

社伝によると、長保年間(999年-1003年)に創建とある。

陰陽師・安倍晴明によって熊野大神(熊野権現)が勧請されたと云う。

平安時代の陰陽師。

陰陽寮を統括した公家・安倍氏流土御門家の祖。

当時最先端の呪術や科学であった陰陽道に関して、卓越した知識を持った陰陽師として朝廷や貴族から信頼を受け、数多くの伝説が残る。

最も著名な陰陽師として知られ、今もなお小説や映画など数々の題材にされる。

社伝には、花山上皇が那智山中(熊野三山)で修行を行っている際、天狗の妨害に遭ったので清明に命じて天狗を封じ、その後、清浄なる聖地を求める旅の途中にたまたま当地に立ち寄り、熊野権現を勧請したと伝わっている。

熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

こうした伝承から関東唯一、安倍晴明ゆかりの神社とされる。

また葛飾区最古の神社の1つともされている。

また葛飾区最古の神社の1つともされている。

五行思想の五方山・立石村の鎮守

当社は五行の形をした三十間五角の社地に創建したため「五方山(ごほうざん)」と名付けられた。

現在も境内(幼稚園含む)は五行の形を残しているのが特徴的。

現在も境内(幼稚園含む)は五行の形を残しているのが特徴的。

万物は「火・水・木・金・土」の5種類の元素からなると云う古代中国を起源とする説。

五行の互いの関係には「相生」「相剋」「比和」「相乗」「相侮」という性質が付与され、5種類の元素は互いに影響を与え合う。

陰陽道とも関わりが深く陰陽思想と五行思想が組み合わさり陰陽五行説が用いられた。

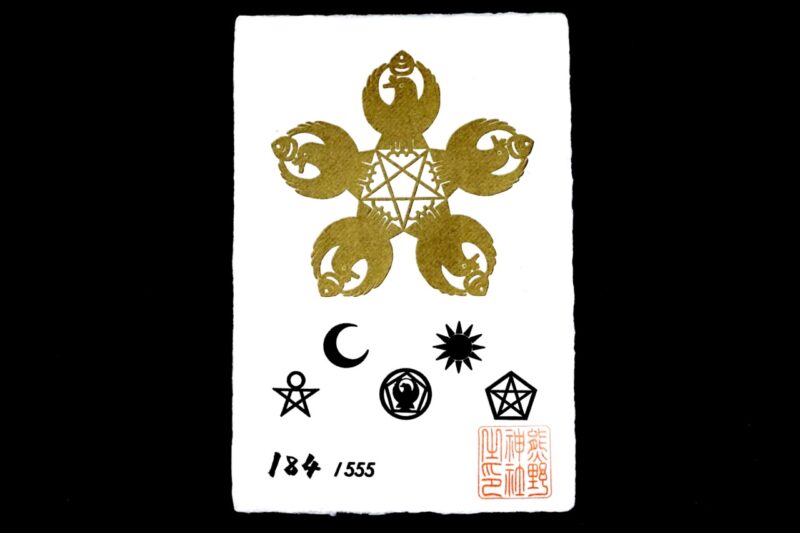

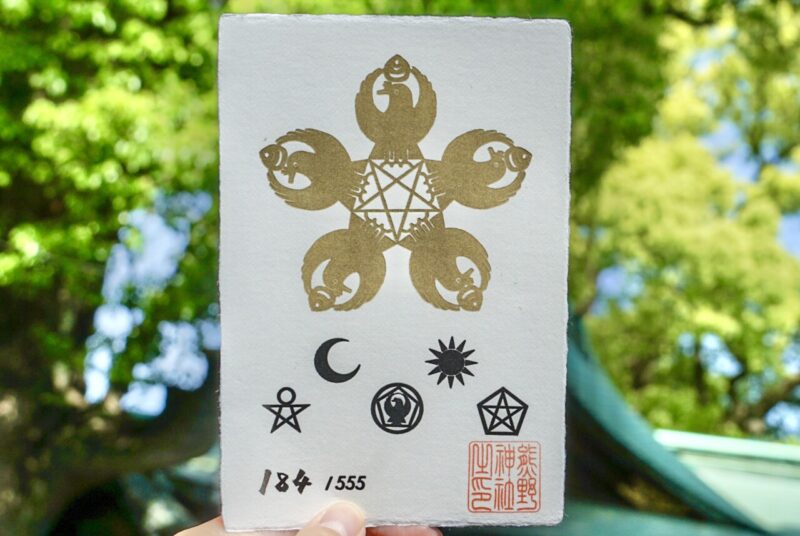

そのため当社の社紋は丸に五角形、中に熊野信仰の神使である八咫烏。

五方山の名の通り五行に通じた社紋となっている。

五方山の名の通り五行に通じた社紋となっている。

熊野信仰の神使で、初代神武天皇が熊野の山中で道に迷われた天皇をお導きするために使わされたのが八咫烏と伝えられている。

夜明けを呼ぶ鳥、太陽を招く鳥と云われ、人生の闇に迷い悩む人々を明るい希望の世界に導く神の使いの霊鳥として、篤く信仰を集めている。

熊野信仰の神社では、神紋として八咫烏(三足烏)を使うところが多い。

また当社は立石村の鎮守として崇敬を集めた。

古くから「立石様」と呼ばれた石があり江戸時代には「立石稲荷」として祀られていた。

現在も当社の近くにある「立石児童遊園」にその史跡がある。

その他、当社の古くからの御神体である「神代の石剣」が立石の由来とする江戸時代の地誌もあり、当社はそうした立石の鎮守として崇敬を集めた。

その他、当社の古くからの御神体である「神代の石剣」が立石の由来とする江戸時代の地誌もあり、当社はそうした立石の鎮守として崇敬を集めた。鎌倉時代には当地の領主であった葛西清重の崇敬を受けたと云う。

平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将。

豊島清元の三男で、葛西御厨(葛西三十三郷)を領地としたため葛西三郎とも称した。

源頼朝に従って歴戦し、鎌倉幕府の重臣となり、初代の奥州総奉行となる。

徳川将軍家や田安家からの崇敬・金烏護符

江戸時代に入ると徳川将軍家から崇敬を集める。

元和九年(1623)、三代将軍・徳川家光が鷹狩の際に当社を参拝。

家光に金烏護符を授与したと云う。

享保元年(1716)、八代将軍・徳川吉宗が鷹狩りの際に参拝。

同様に金烏護符を授与。

寛政年間(1789年-1801年)、御三卿・田安家からの崇敬が篤く度々当社へ参拝。

その際にも同様に金烏護符を授与している。

金烏(きんう)は「太陽に八咫烏がいる」と云う中国の伝説がある想像上のカラス、転じて「太陽」の例えとしても用いられる。

安倍晴明の著した秘伝書『金烏玉兎集』から、神使八咫烏と宝珠がかたどられた護符。

厄除け、魔除け、方位除け、病気平癒に御利益があるとされ、現在は当社秘伝の金烏守として授与している。

寛政六年(1794)、社殿を再建。

寛政八年(1796)、幕府の命で御神体の安全確保のため石造の内々陣造営。

新編武蔵風土記稿に記された熊野社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(立石村)

熊野社

村の鎮守なり。神体は石剣にして長二尺余。村名もこれより起れり。相傳ふ当社は阿部晴明が勧請なり。社地は五行にかたどりて五角なりしと今も其形残れり。南蔵院持。下二社同じ。

末社。香取。稲荷。

立石村の「熊野社」として記されているのが当社。

「神体は石剣にして長二尺余」とあり、これが御神体の「神代の石剣」。

「阿部晴明が勧請なり」「社地は五行にかたどりて五角なりし」とあるように、江戸時代の頃には、安倍晴明による勧請と伝わっていて、さらに五行思想による五角形の社地を有していたことが記してある。

別当寺は現在も近くにある「南蔵院」であった。

真言宗豊山派の寺院で、「五方山立石寺」と号する。

山号の「五方山」は当社と同様の由来で、当社の別当寺を担った。

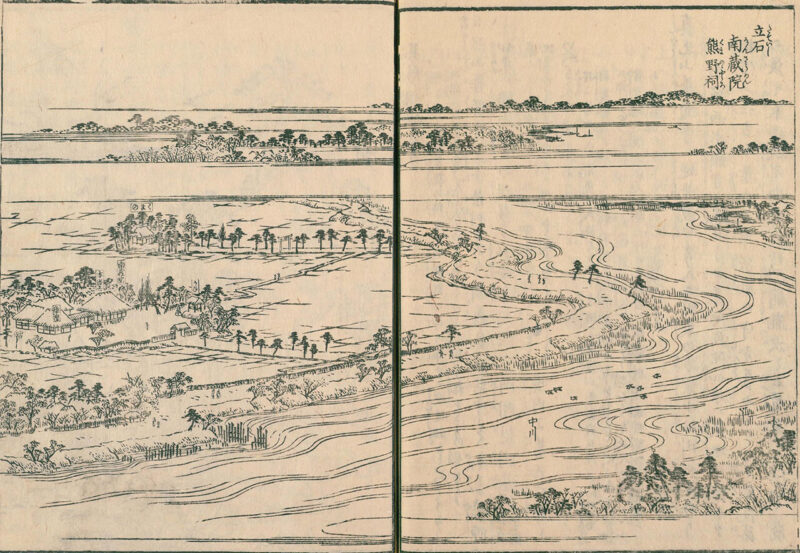

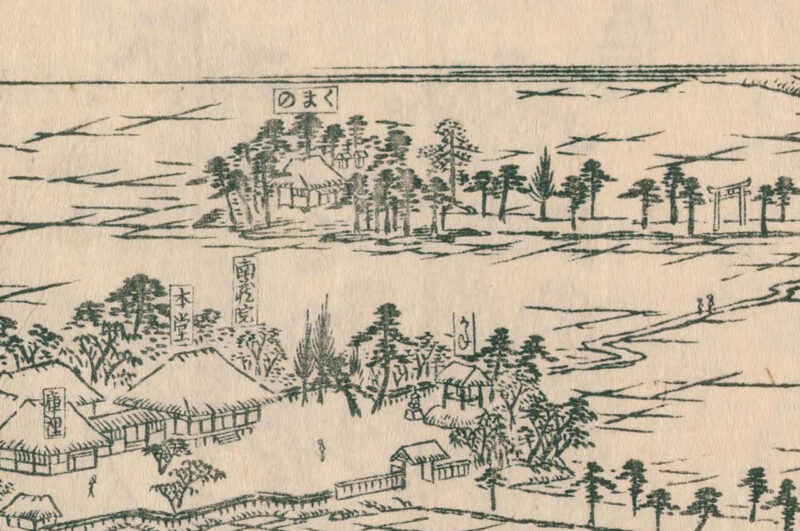

江戸名所図会に描かれた熊野祠と立石様

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「立石 南蔵院 熊野祠」として見開きで描かれたページ。

当社周辺を描いていて中川やその土手、当社と別当寺「南蔵院」を描いている。

中川の形状などは現在に近い。

「くまの」と記されているのが当社。

中川の土手から参道が伸びて途中に鳥居、その先に社殿など境内。

この図では分かりにくいが『新編武蔵風土記稿』に「社地は五行にかたどりて五角なりしと今も其形残れり」と記されていたように、当時から境内は五角形だったと思われる。

こちらは「立石村 立石」として描かれた立石様。

立石の地名由来になったと伝わり、江戸時代には「立石稲荷」としても崇敬を集めた。

現在は「立石児童遊園」にその名残が置かれている。

現在は「立石児童遊園」にその名残が置かれている。

現在はその頭すら見る事が難しいほどになっているが、立石の由来となった石。

現在はその頭すら見る事が難しいほどになっているが、立石の由来となった石。

明治以降の歩み・戦後の境内整備

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治十二年(1879)、本殿を造営。

これが改修されつつ現在の本殿となっている。

これが改修されつつ現在の本殿となっている。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって立石村・渋江村・四ツ木村・篠原村・宝木塚村・梅田村・川端村・原村・淡之須村・中原村の10村と、青戸村・堀切村・若宮村の一部が合併して立石村が成立。

明治二十三年(1990)、立石村が本田村(ほんでんむら)に改称。

当社は本田村立石の鎮守を担った。

明治四十年(1907)、神饌幣帛料供進神社に指定。

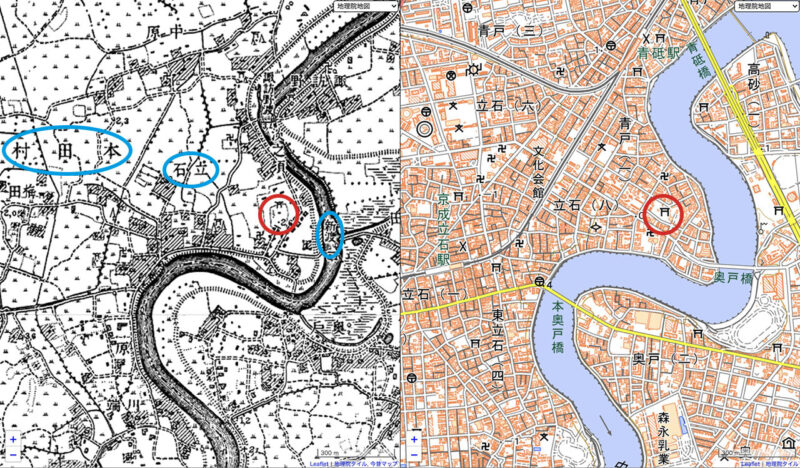

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

本田村(ほんでんむら)や立石といった地名を見ることができる。

大正十年(1921)、拝殿・幣殿を造営。

戦後になり境内整備が進む。

昭和二十四年(1949)、都内初の神社付属幼稚園「熊野幼稚園」を開園。

昭和三十六年(1961)、拝殿・幣殿を改築造営。

昭和五十五年(1980)、本殿の大修復が行われ遷座祭斎行。

平成十九年(2007)、創建千年を記念して神門・神楽殿を造営。

平成二十一年(2009)、高さ日本一銅造五重塔建立。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

中川近く立石に鎮座・鳥居と神門

最寄駅は京成立石駅よりも青砥駅のほうが若干近い。

中川の近く、南向きに表参道。

中川の近く、南向きに表参道。

通り沿いに社号碑があり、その先に大正五年(1916)建立の鳥居。

通り沿いに社号碑があり、その先に大正五年(1916)建立の鳥居。

鳥居の先に朱色の神門。

平成十九年(2007)に建立された神門。

平成十九年(2007)に建立された神門。

創建千年を記念して造営されたもの。

創建千年を記念して造営されたもの。

江戸時代の水盤を有する手水舎・撫牛も

神門を潜ると右手に手水舎。

天保八年(1837)奉納の水盤。

天保八年(1837)奉納の水盤。

新型コロナウイルス対策のため使用不可だが江戸時代の水盤がそのまま残る。

新型コロナウイルス対策のため使用不可だが江戸時代の水盤がそのまま残る。

水盤の隣には神牛像。

境内社に菅原道真公を祀る天神社があるため神使である牛像が撫で牛として奉納されている。

境内社に菅原道真公を祀る天神社があるため神使である牛像が撫で牛として奉納されている。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

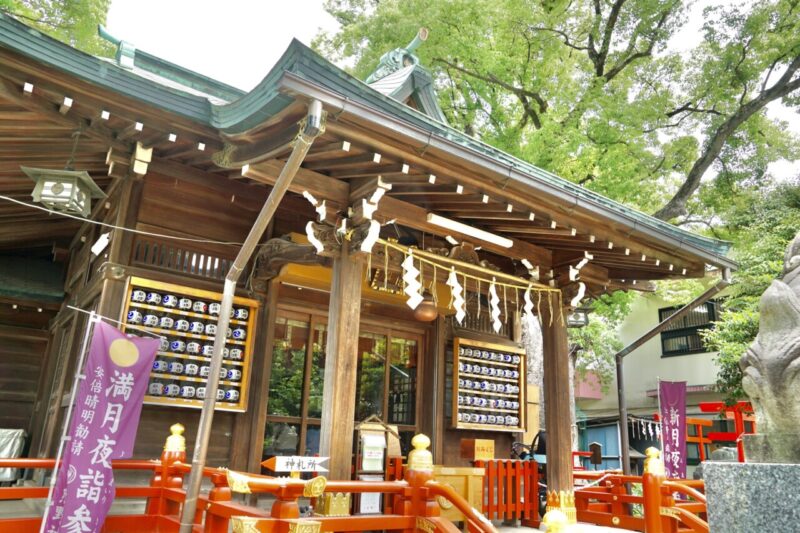

玉垣に囲われた先の木造社殿

参道の正面に社殿。

玉垣が設けられていてその先が神域。

玉垣が設けられていてその先が神域。

拝殿は大正十年(1921)に造営されたもの。

拝殿は大正十年(1921)に造営されたもの。

昭和三十六年(1961)に大規模な改築が行われて現在の拝殿となっている。

昭和三十六年(1961)に大規模な改築が行われて現在の拝殿となっている。

年季を感じつつも良い状態を維持している拝殿。

年季を感じつつも良い状態を維持している拝殿。

玉垣で囲われた西側にも鳥居が設けられている。

玉垣で囲われた西側にも鳥居が設けられている。

本殿は明治十二年(1879)に造営されたものが、昭和五十五年(1980)に大修復が行われ現存。

本殿は明治十二年(1879)に造営されたものが、昭和五十五年(1980)に大修復が行われ現存。

拝殿前には一対の狛犬。

やや表情がデフォルメ化された岡崎現代型狛犬。

やや表情がデフォルメ化された岡崎現代型狛犬。

昭和三十九年(1964)に奉納された玉持ちと子持ちの阿吽狛犬。

昭和三十九年(1964)に奉納された玉持ちと子持ちの阿吽狛犬。

社殿両脇には御神木の夫婦楠

社殿の両脇に2本の御神木。

推定樹齢は約370年ほどの楠。

推定樹齢は約370年ほどの楠。

社殿の左右に2本あり、どちらもほぼ同じ高さを有する。

社殿の左右に2本あり、どちらもほぼ同じ高さを有する。

そのため夫婦楠と呼ばれて崇敬を集めている。

そのため夫婦楠と呼ばれて崇敬を集めている。

どちらも朱色の鳥居が設けられていて御神木なのがひと目で分かる。

どちらも朱色の鳥居が設けられていて御神木なのがひと目で分かる。

浅間社や天神社などの境内社

境内社は参道の右手に浅間社。

軽く登れるような形で、ちょっとした富士塚の形状。

軽く登れるような形で、ちょっとした富士塚の形状。

山頂にあるのが浅間社。

山頂にあるのが浅間社。

社殿の右手に天神社。

朱色の社殿を有する。

朱色の社殿を有する。

安永五年(1776)に菅原道真公の木彫像が奉納されたと云い、古くからある境内社。

安永五年(1776)に菅原道真公の木彫像が奉納されたと云い、古くからある境内社。

高さ日本一の銅造五重塔

境内の左手は遊楽園として熊野幼稚園の園児向けに整備。

その一画、一番左手に珍しい五重塔。

その一画、一番左手に珍しい五重塔。

五重塔入口の案内板があるので分かりやすい。

五重塔入口の案内板があるので分かりやすい。

本体が5mで台座まで含めると7mの高さ、銅製では日本一の高さを誇る。

本体が5mで台座まで含めると7mの高さ、銅製では日本一の高さを誇る。

平成二十一年(2009)に当社に奉納。

平成二十一年(2009)に当社に奉納。

古くは元禄宝永年間(1688年-1711年)に三井家が江戸屋敷内の庭園に建てたものだと云う。

古くは元禄宝永年間(1688年-1711年)に三井家が江戸屋敷内の庭園に建てたものだと云う。

明治になって京都に移されたもので、当社に移されてからは祖霊舎として利用されている。

明治になって京都に移されたもので、当社に移されてからは祖霊舎として利用されている。

五重塔の前には一対の狛犬。

大正六年(1917)奉納の狛犬。

大正六年(1917)奉納の狛犬。

なかなかにユニークな形。

なかなかにユニークな形。

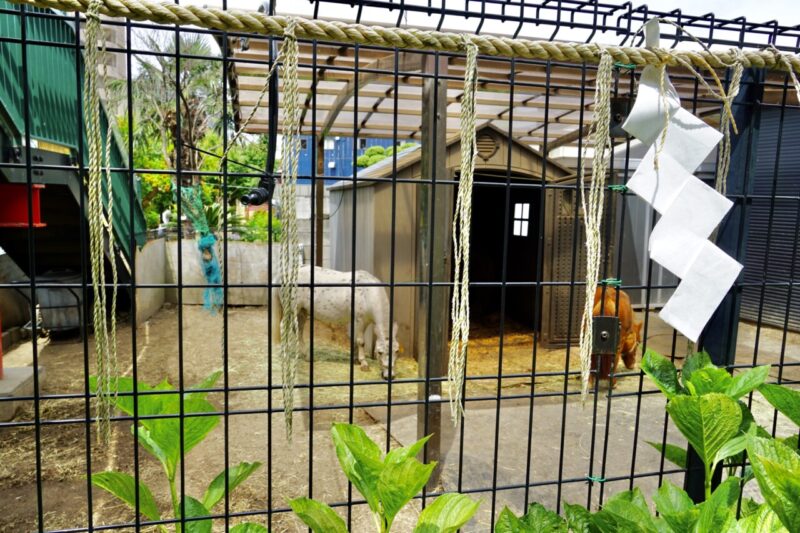

ポニー舎・神馬がいる神社・熊野幼稚園

境内の一画、遊楽園の近くにポニー舎。

現在はきらら号・ちょこ号・ばにら号の3頭のポニーが神馬(しんめ)として飼育されている。

現在はきらら号・ちょこ号・ばにら号の3頭のポニーが神馬(しんめ)として飼育されている。

現在の神社で本物の馬が飼育されている例は珍しい。

現在の神社で本物の馬が飼育されている例は珍しい。

実は宮司さんが北海道生まれで、父が騎手・祖父が調教師と云う競馬一家で育った縁によるもの。

実は宮司さんが北海道生まれで、父が騎手・祖父が調教師と云う競馬一家で育った縁によるもの。

宮司さん自身もJRAの元職員で競馬学校で指導していたと云う異色の経歴。

宮司さん自身もJRAの元職員で競馬学校で指導していたと云う異色の経歴。

神社の神馬と幼稚園を併設しているため園児たちのマスコットとしても人気。

神社の神馬と幼稚園を併設しているため園児たちのマスコットとしても人気。

境内には隣接するように熊野幼稚園。

北側には大鳥居があり、こちらに幼稚園の送迎バスが停車していることも。

北側には大鳥居があり、こちらに幼稚園の送迎バスが停車していることも。

都内初の神社付属幼稚園と云い、地域の幼児教育の一端も担う。

都内初の神社付属幼稚園と云い、地域の幼児教育の一端も担う。

ポニーを始め整備された遊楽園など実に羨ましい環境。

ポニーを始め整備された遊楽園など実に羨ましい環境。

境内の至る処に動物の写真などが展示されているのも、そうした一環となっている。

境内の至る処に動物の写真などが展示されているのも、そうした一環となっている。

羽生結弦選手ファンも多く参拝

当社は関東唯一の安倍晴明による勧請の伝承を有する神社。

都内にある安倍晴明ゆかりとして信仰を集めている。

都内にある安倍晴明ゆかりとして信仰を集めている。

そうした縁でフィギュアスケートの羽生結弦選手のファンの方も多く訪れる神社に。

絵馬掛けにはそうしたファンからの奉納絵馬も。

絵馬掛けにはそうしたファンからの奉納絵馬も。

立石の由来となった立石児童遊園の立石様

当社から約200mほど離れた場所にある立石児童遊園。

住宅街の先にある小さな児童公園。

住宅街の先にある小さな児童公園。

児童遊園なのに鳥居があると云う不思議な空間。

児童遊園なのに鳥居があると云う不思議な空間。

立石祠とあり、これが立石の由来になったとされる立石様。

立石祠とあり、これが立石の由来になったとされる立石様。

児童遊園の先に再び鳥居と整備された一画。

児童遊園の先に再び鳥居と整備された一画。

『江戸名所図会』にも描かれた立石の由来となった石。

『江戸名所図会』にも描かれた立石の由来となった石。

房州石と呼ばれる千葉県・房総半島南部の鋸山周辺で産出される石が当地まで運ばれてきたもの。

房州石と呼ばれる千葉県・房総半島南部の鋸山周辺で産出される石が当地まで運ばれてきたもの。

当地周辺からは古墳が多く発見されていて、古墳の石室に房州石が使用されている事から、古墳に使用するために持ち込まれた房州石が古代の道標として転用されたとみられている。

当地周辺からは古墳が多く発見されていて、古墳の石室に房州石が使用されている事から、古墳に使用するために持ち込まれた房州石が古代の道標として転用されたとみられている。

『江戸名所図会』には頭も見えていて大きく露出していた石だが現在は僅かに露出する程度。

『江戸名所図会』には頭も見えていて大きく露出していた石だが現在は僅かに露出する程度。

文化二年(1805)にお稲荷様を勧請したため「立石稲荷」とも称された。

文化二年(1805)にお稲荷様を勧請したため「立石稲荷」とも称された。

月替り御朱印や限定御朱印

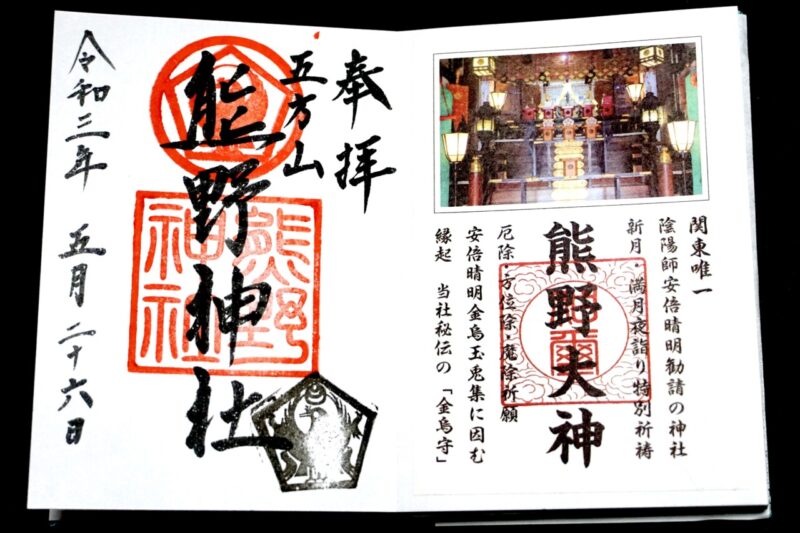

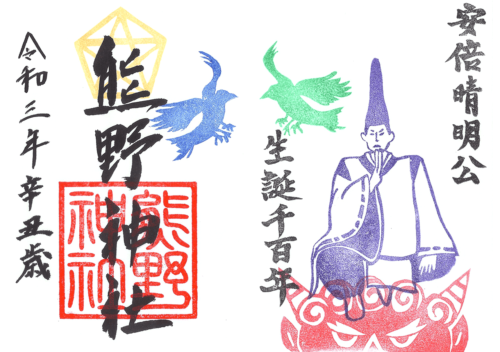

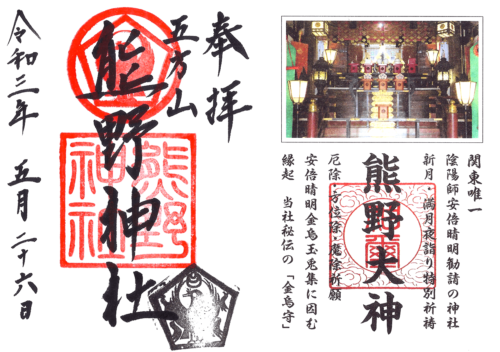

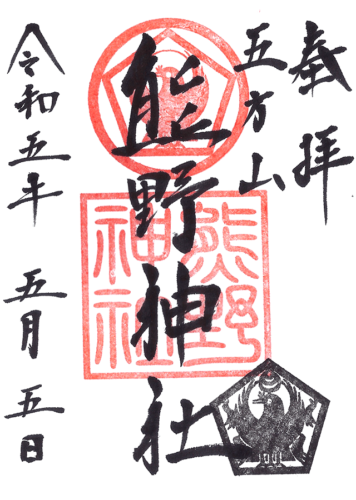

御朱印は見開きで右側に社殿の写真と神璽の紙を貼って下さった。(右側は貼らずに挟み紙としてもOK) 左側には丸に五角形と八咫烏の社紋と「熊野神社」の朱印、更に五角形と八咫烏と宝珠の黒印。

左側には丸に五角形と八咫烏の社紋と「熊野神社」の朱印、更に五角形と八咫烏と宝珠の黒印。

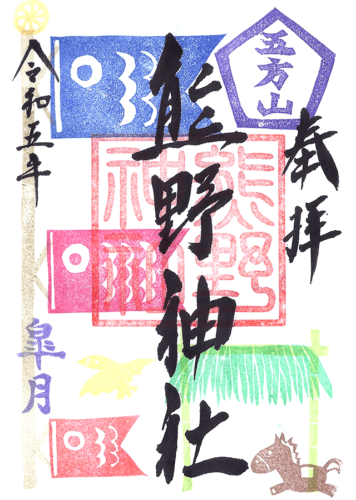

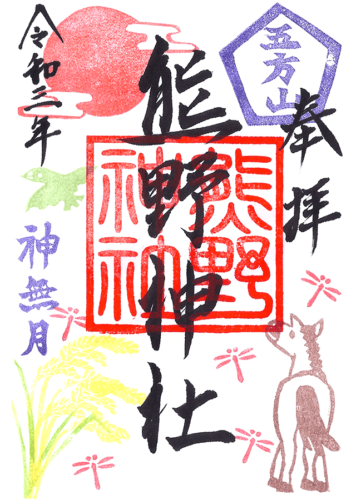

毎月の月替り御朱印も授与。

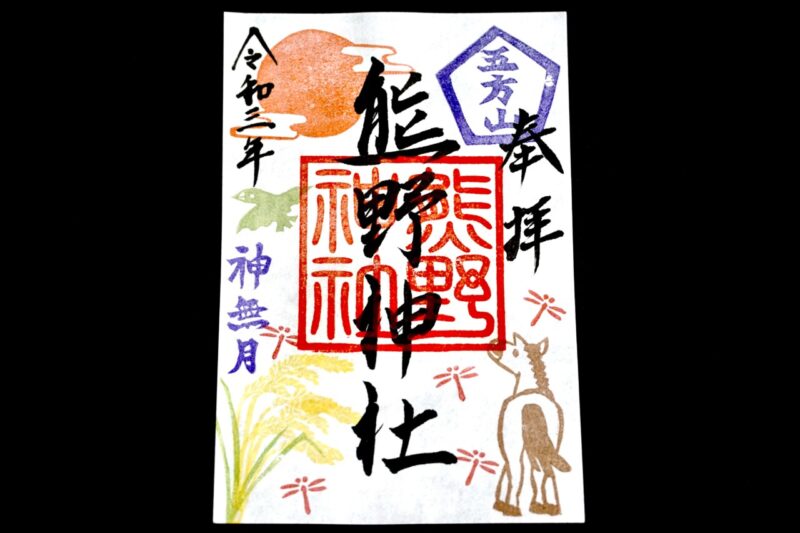

2021年10月替り御朱印でカラフルでとても賑やか。

2021年10月替り御朱印でカラフルでとても賑やか。

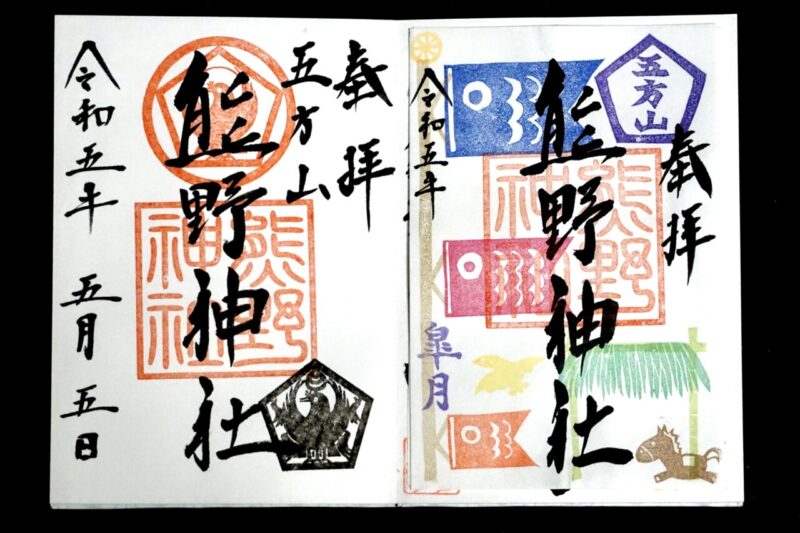

2023年5月の月替り御朱印と通常御朱印。

2023年5月の月替り御朱印と通常御朱印。

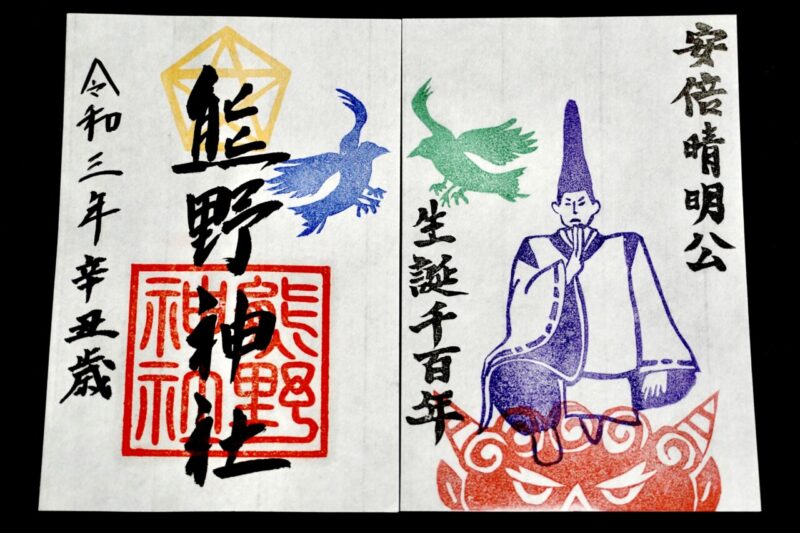

2021年に授与された安倍晴明生誕千百年記念御朱印

2021年は安倍晴明公の生誕1,100年の記念すべき年だったため特別御朱印も用意。

例大祭のあった9月16日より2021年いっぱいの授与となった。

例大祭のあった9月16日より2021年いっぱいの授与となった。

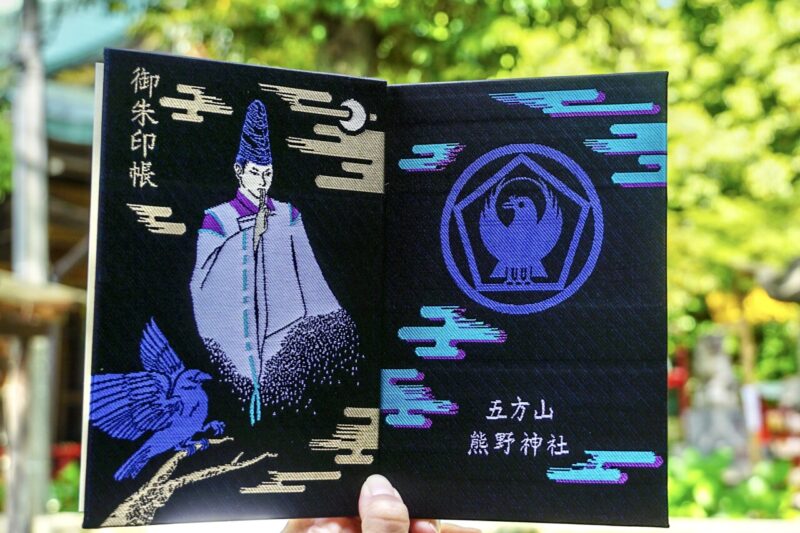

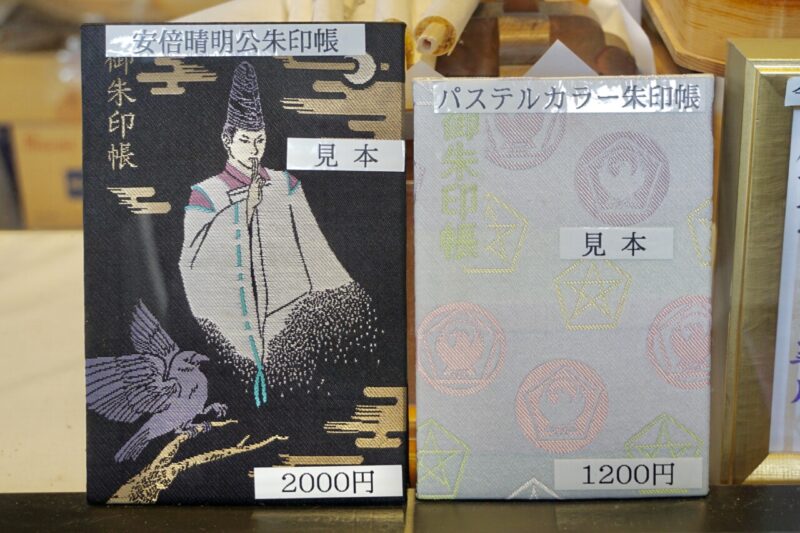

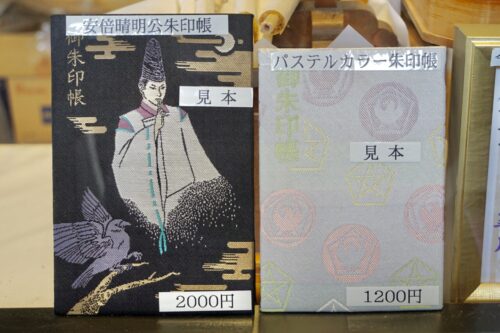

安倍晴明と八咫烏をデザインした御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

安倍晴明をデザインした御朱印帳。

安倍晴明をデザインした御朱印帳。

サイズは大サイズで用紙はややクリームがかった色。

サイズは大サイズで用紙はややクリームがかった色。

他に社紋をデザインしたパステルカラーの御朱印帳の2種類。

他に社紋をデザインしたパステルカラーの御朱印帳の2種類。

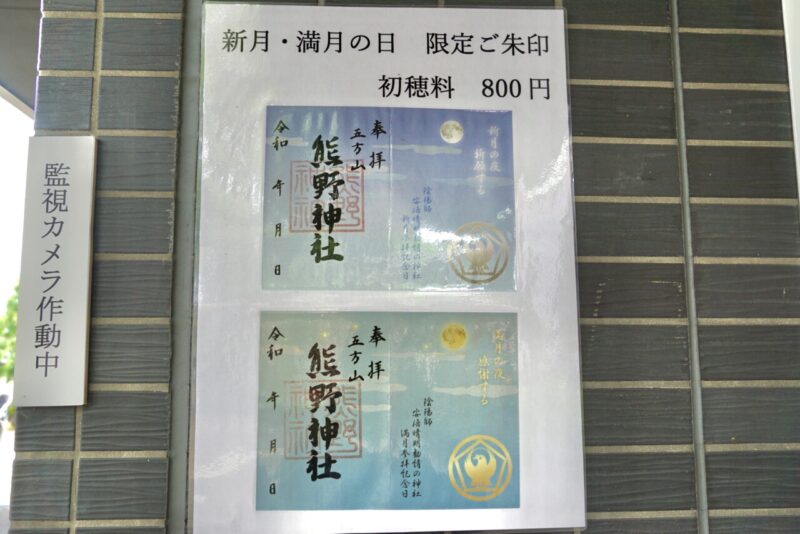

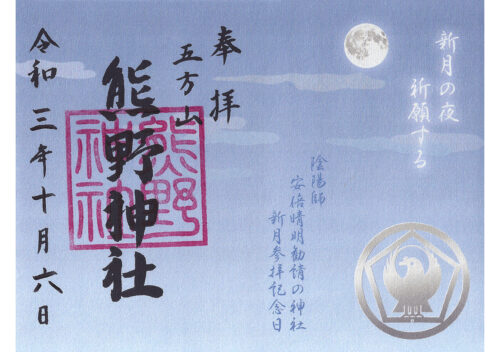

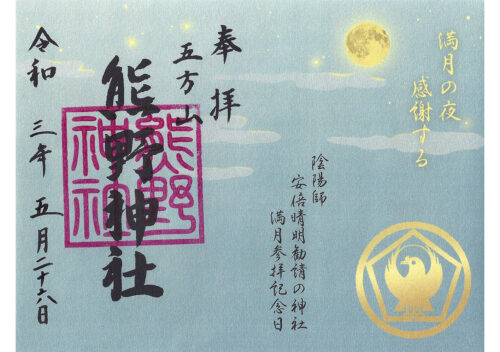

新月と満月の日の夜詣り・限定御朱印も

当社では新月と満月の日に夜詣りを行っている。

新月と満月の日のみ特別祈祷を受けることができる。

新月と満月の日のみ特別祈祷を受けることができる。

2021年10月の新月の日に夜詣り参拝した時の様子。

2021年10月の新月の日に夜詣り参拝した時の様子。

夜の静かな境内。

夜の静かな境内。

日中とは違った空気の中での参拝。

日中とは違った空気の中での参拝。

夜詣りするのも新鮮。

夜詣りするのも新鮮。

「新月の夜、祈願する。満月の夜、感謝する。」として特別祈願が行われる。

受付は19時より、夜詣り特別祈祷は20時より開始。

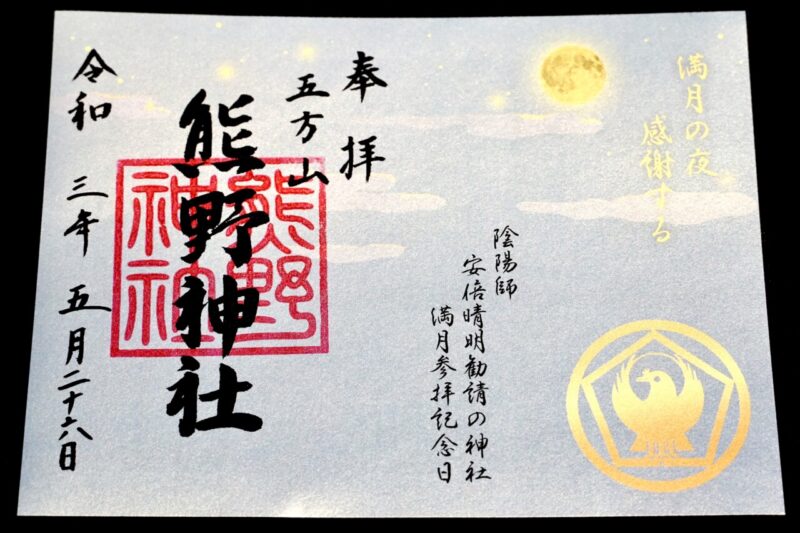

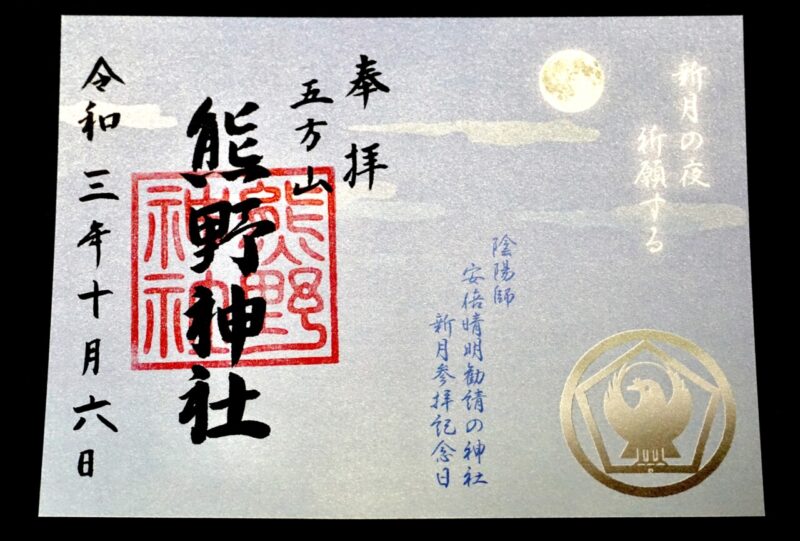

新月と満月の日には限定の御朱印も授与。

新月と満月でそれぞれ色合いが違う特別な限定御朱印。

新月と満月でそれぞれ色合いが違う特別な限定御朱印。

筆者は24年ぶりにスーパームーンの満月で皆既月食が行われた2021年5月26日に頂いた。

筆者は24年ぶりにスーパームーンの満月で皆既月食が行われた2021年5月26日に頂いた。

こちらは新月の日限定の御朱印。

こちらは新月の日限定の御朱印。

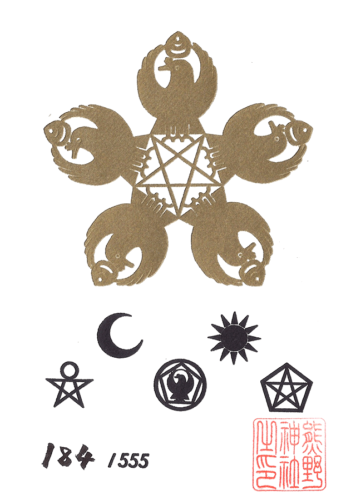

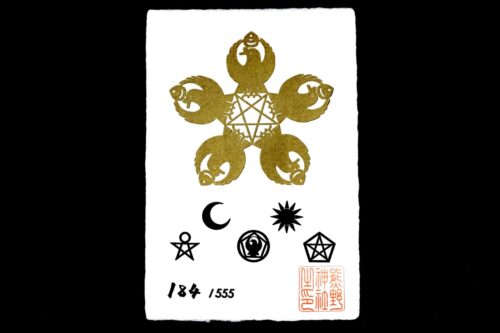

令和五年五月五日より555体限定頒布の五縁神札

令和五年(2023)5月5日は5が並ぶ特別な日なため、五方山として「5」が特別な当社では5月5日に合わせて五縁神札の授与を開始。

「熊野大神」「安倍晴明公」「太陽」「月」「人」との5つの五縁を結ぶ神札。

「熊野大神」「安倍晴明公」「太陽」「月」「人」との5つの五縁を結ぶ神札。

活版印刷と手すき和紙で奉製され、555体限定で各神札にエディションナンバー入り。

活版印刷と手すき和紙で奉製され、555体限定で各神札にエディションナンバー入り。

『東方Project』コラボ御守や絵馬も

2023年9月の熊野祭に合わせて『東方Project』コラボ授与品を頒布開始。

『東方Project』が実際の神社とコラボするのは初。

詳しくはYahoo!の記事をご覧頂きたい。

所感

立石の鎮守として崇敬を集めた当社。

安倍晴明による勧請の伝承を持つ関東唯一の神社として知られる。

東京に安倍晴明ゆかりと云う謎も多いが、江戸時代の地誌からも古くからそうした伝承があった事が分かり、陰陽道や五行思想に基づいて五角形の境内となっているのが面白い。

現在は幼稚園を併設していて園児たちが楽しめるような境内になっている。

ポニー舎があり神馬がいる神社というのも珍しく、こうした神社の境内で育つ環境が羨ましい。

ぜひ近くにある立石様と共に一緒にお参りしたい。

立石の歴史信仰、さらに地域からの崇敬と幼児教育を担う、とても素敵な神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常)・500円(月替り)・800円(新月・満月)・1,100円(特別)

授与所にて。

※毎月限定で月替り御朱印、祭事や季節に応じて限定御朱印を授与。

※新月の日、満月の日にそれぞれ限定御朱印を授与。

2月17日は「新月の日限定御朱印」

※新月と満月の日のみ9時-20時まで対応。

2月2日は「満月の日限定御朱印」

※新月と満月の日のみ9時-20時まで対応。

2月1日-数量限定で「末社稲荷社御朱印」

2月1日-28日まで「月替り御朱印」

1月1日-12月31日まで「午年限定御朱印(きらら)」「午年限定御朱印(ちょこ)」「午年限定御朱印(ばにら)」「午年限定御朱印(左馬)」

※神馬たちの御朱印と縁起の良い左馬の御朱印。午年限定。

1月1日-3月31日まで「ロディコラボ御朱印」

※書き置きのみ。馬のキャラクター・ロディとのコラボ。御朱印の最新情報は公式Instagramにて。

- 安倍晴明公生誕1100年特別

- 新月の日限定

- 満月の日限定

- 通常

- 五縁神札

- 通常

- 2023年5月

- 2021年10月

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,200円(八咫烏)・2,000円(安倍晴明)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面は安倍晴明公、裏面は五芒星に八咫烏がデザインされた御朱印帳。

用紙はややクリーム色で、サイズは大サイズ。

他に五方山の八咫烏や五芒星をデザインしたパステルカラーの御朱印帳を用意。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

授与品・頒布品

五縁神札

初穂料:1,500円

授与所にて。

五が並ぶ令和五年五月五日より頒布となった五縁神札。

活版印刷と手漉き和紙で奉製。

555体限定でエディションナンバー入り。

交通安全ステッカー

初穂料:300円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2023/05/05(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/10/06(御朱印拝受)

参拝日:2021/05/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント