目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

青山(現・神宮前と北青山)総鎮守の熊野神社

東京都渋谷区神宮前に鎮座する神社。

旧社格は村社で、青山(現・神宮前と北青山)の総鎮守。

紀州藩初代藩主・徳川頼宣が江戸藩邸内に祀った熊野権現を起源とし、青山の地に青山総鎮守として遷された歴史を有するため、江戸時代には紀州徳川家の祈願所としても崇敬を集めた。

紀州藩との結びつきは強く、現在も社紋に紀州徳川家の三つ葉葵紋を使用。

江戸時代は神仏習合の中で「熊野大権現」と称しており、神仏分離の際に「熊野神社」へ改称。

現在は地域からの崇敬の他、「植林樹林の神様」として特に建築関係から篤い崇敬を集めている。

神社情報

青山熊野神社(あおやまくまのじんじゃ)

御祭神:五十猛ノ命・大屋津姫ノ命・抓津姫ノ命・伊弉冊ノ命

社格等:村社

例大祭:9月21日

所在地:東京都渋谷区神宮前2-2-22

最寄駅:外苑前駅

公式サイト:─

御由緒

当神社は、元和五年徳川頼宣卿の邸内(現在の赤坂御所)に奉斎されていた御宮を町民の請により正保元年正月七日現在地に移遷し、翌年四月本殿拝殿その他造営し完成。青山総鎮守と仰ぎ奉り熊野大権現より神仏分離の令により社号を青山熊野神社と改称された。(東京都神社庁より)

歴史考察

紀州藩主・徳川頼宣が赤坂邸に熊野権現を勧請

社伝によると、正保元年(1645)の創建と伝わる。

紀州藩の赤坂邸(現・赤坂御用地)に祀られていた熊野権現を当地へ遷座し創建した歴史を持つ。

元和五年(1619)、紀州藩初代藩主・徳川頼宣が赤坂の江戸藩邸内(現・赤坂御用地)に熊野権現を勧請した事を起源とする。

徳川家康の十男、徳川御三家の1つである紀州徳川家の祖。

水戸藩主、駿府藩主を経て、初代紀州藩(和歌山)藩主となった。

紀州藩主出身である八代将軍・徳川吉宗は孫にあたる。

和歌山城の改築や城下町の整備など、紀州藩の繁栄の基礎を築いた。

紀州の熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

赤坂邸は紀州藩江戸屋敷の中で最大の江戸屋敷であった。

中屋敷とされていたが時代によっては上屋敷を担う事もあり、明治時代には新皇居が落慶するまで赤坂邸を皇居として明治天皇が住み、現在は赤坂御用地となっている。

こうして赤坂邸に祀られた邸内社の熊野権現が当社の起源とされている。

町民の願いにより現社地へ遷座・青山総鎮守とされる

その後、地元町民の願いにより熊野権現の遷座が決まる。

まずは青山御炉路町(現・港区立青山中学校の辺り)に仮遷座。

正保元年(1644)、原宿村(後に原宿町)と呼ばれた現社地に遷座。

正保二年(1645)、社殿を造営し「熊野大権現」と称され信仰を集めた。

以来、青山の総鎮守として崇敬を集めた。

徳川家康から厚い信任を受けた大名・青山忠成(あおやまただなり)が由来。

天正十八年(1590)に家康が江戸入りすると忠成は江戸町奉行に任命され、原宿村を中心に赤坂の一部から上渋谷村にかけての広い屋敷地を賜った。

青山忠成の屋敷があった事が現在の「青山」の地名由来とされている。

紀州藩の祈願所・徳川吉宗からの寄進

青山総鎮守として現社地に遷座した当社。

紀州藩赤坂邸の邸内社を起源とするため、紀州藩の祈願所としても崇敬を集めた。

延享二年(1745)、青山六道辻から発生した六道火事で社殿を類焼。

再建にあたり徳川吉宗は金300両の寄進を行っている。

江戸幕府第八代将軍。

徳川御三家である紀州藩第二代藩主・徳川光貞の四男(徳川家康の曾孫)として生まれる。

紀州藩第五代藩主の時代は藩財政の再建に努め成果を挙げ、将軍に就くと「享保の改革」を実行し、米相場を中心に改革を行った事から米将軍(八十八将軍)とも呼ばれた。

破綻しかけていた幕府の財政を復興した事から中興の祖ともされるが、質素倹約や増税により農民を苦しめた事から百姓一揆の頻発や、景気や文化の停滞も招いた。

飛鳥山や隅田川堤などへ桜の植樹し、庶民に花見を推奨し広めた事でも知られる。

当社の祭礼の際には紀州徳川家からの代参があったと云う。

現在も社紋には紀州徳川家の三つ葉葵紋を使用している。

現在も社紋には紀州徳川家の三つ葉葵紋を使用している。

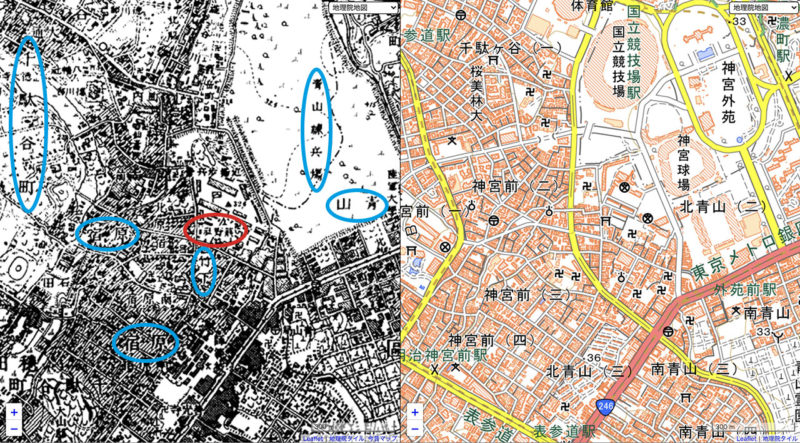

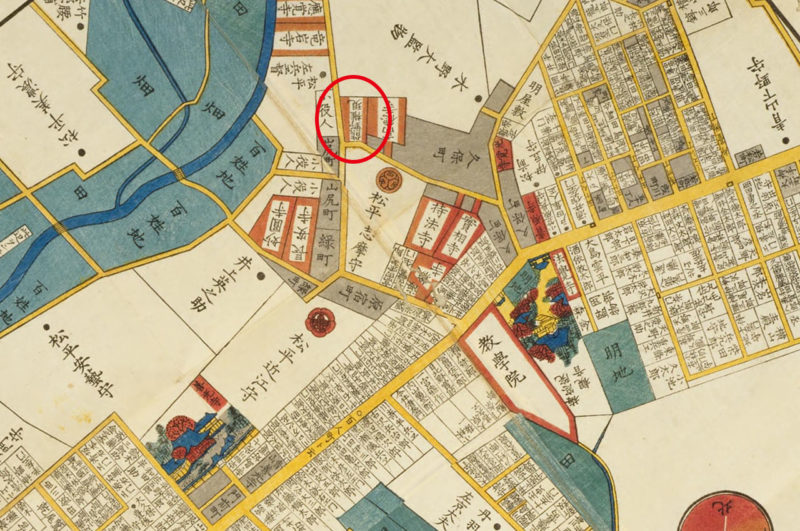

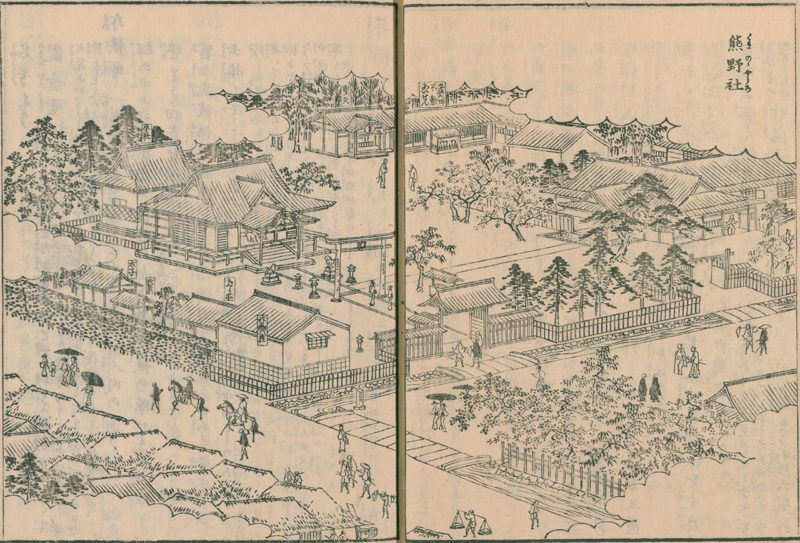

江戸切絵図から見る熊野権現

当社の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の青山渋谷周辺の切絵図。

右上が北の地図で、当社は図の右上に描かれている。

赤円で囲ったのが当社で「熊野権現」として記されている。(熊野大権現とも称された)

大名屋敷の多い青山の地であったが原宿町・久保町など青山の町民も多く住んでいた。

こうした青山の地の鎮守として崇敬を集めた。

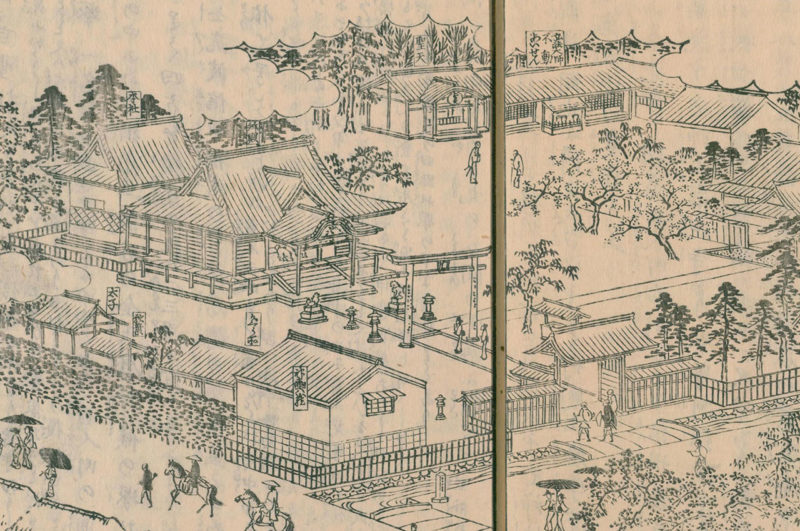

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「熊野社(くまののやしろ)」として描かれているのが当社。

右手は別当寺「浄性院」(現・廃寺)も描かれている。

人の往来も多くかなり立派な境内だった事が窺える。

社前には小川が流れていて神橋が架かり、その先には神門があり立派な境内だった事が窺える。

鳥居の先には立派な社殿。

社殿の造りも中々に見事で徳川吉宗の寄進によって再建された社殿と思われる。

熊野権現社

同町東南の方三丁斗を隔て原宿町にあり。祭る所南紀の熊野権現と同しく三社をり。青山の鎮守にして祭礼は隔年九月廿一日。修行の別当は真言宗にして浄性院と号す。(江戸名所図会)

同じく『江戸名所図会』で当社について記されている項目。

熊野三社を祀っていた事、青山の鎮守であった事などが記してある。

神仏分離で熊野神社へ改称・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治二年(1869)、社号を「熊野大権現」から「熊野神社」へ改称。

明治五年(1972)、当社は村社に列した。

明治五年(1972)、当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制施行に伴い、千駄ヶ谷村・穏田村・原宿村の3村が合併して新たに千駄ヶ谷村が成立。

当地は千駄ヶ谷村原宿となった。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で「熊野社」と記してあり、地図上でも目印になるような神社であった。

すでに現在の青山エリアはかなり発展していて栄えていた事が窺える。

千駄ヶ谷町や原宿、青山、竹下といった地名を見ることもできる。

現在の神宮外苑は青山練兵場であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲により社殿を焼失。

全ての建造物を焼失したと云う。

昭和四十四年(1969)、社殿を再建。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

平成三年(1991)、社務所を兼ねた熊野神社ビルが完成。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

明治神宮球場近く神宮前エリアに鎮座

最寄駅の神宮前駅より徒歩数分の距離、明治神宮球場などある明治神宮外苑の近くに鎮座。

青山や神宮前のエリアであるが都立青山高校や国学院高校も近く比較的閑静な一画。

青山や神宮前のエリアであるが都立青山高校や国学院高校も近く比較的閑静な一画。

東へ抜ける一方通行の通りに面して表参道。

人の往来は比較的多いエリアのため通りがてら参拝される方も非常に多い。

人の往来は比較的多いエリアのため通りがてら参拝される方も非常に多い。

東京五輪が開催された昭和三十九年(1964)に奉納された社号碑。

東京五輪が開催された昭和三十九年(1964)に奉納された社号碑。

玉垣がぐるっと境内を囲む。

玉垣がぐるっと境内を囲む。

境内に入ると正面に鳥居。

神宮前や青山エリアにありながら程よく緑が残る境内となっている。

神宮前や青山エリアにありながら程よく緑が残る境内となっている。

明治四十二年(1909)建立の鳥居。

明治四十二年(1909)建立の鳥居。

手水舎・再建された幕末の狛犬

参道の途中に一対の狛犬。

一見すると青銅製の古い狛犬。

一見すると青銅製の古い狛犬。

宝珠と角を有した狛犬で台座は慶応元年(1865)奉納。

宝珠と角を有した狛犬で台座は慶応元年(1865)奉納。

うっすらと慶応元年の文字が見える。

うっすらと慶応元年の文字が見える。

一見すると青銅製に見える狛犬だが中央から割れて組み立てたような跡が残る。

一見すると青銅製に見える狛犬だが中央から割れて組み立てたような跡が残る。

パカッと割れたように残る跡。

パカッと割れたように残る跡。

軽くコンコンと叩いてみると中は空洞で材質も金属製ではなくプラスチック系。

軽くコンコンと叩いてみると中は空洞で材質も金属製ではなくプラスチック系。

慶応元年奉納の狛犬を保護するために型が取られ、現在の狛犬はその型を基に再建されたものと思われ、彫りの深く細かい造形も見事に再現している。

慶応元年奉納の狛犬を保護するために型が取られ、現在の狛犬はその型を基に再建されたものと思われ、彫りの深く細かい造形も見事に再現している。

戦後に再建された社殿・植林樹林の神様も祀る

参道の正面に社殿。

緑溢れる境内に朱色の社殿が映える。

緑溢れる境内に朱色の社殿が映える。

東京大空襲によって見事だった旧社殿は焼失。

東京大空襲によって見事だった旧社殿は焼失。

昭和四十四年(1969)に鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

昭和四十四年(1969)に鉄筋コンクリート造で再建を果たした。

塗装の状態もよく綺麗に維持された社殿からは地域の崇敬を感じさせてくれる。

塗装の状態もよく綺麗に維持された社殿からは地域の崇敬を感じさせてくれる。

当社の御祭神は五十猛ノ命・大屋津姫ノ命・抓津姫ノ命・伊弉冊ノ命の4柱。

熊野権現として熊野信仰を起源とする当社であるが熊野の神は伊弉冊ノ命(いざなみのみこと)の1柱のみ。

他の五十猛ノ命(いたけるのみこと)・大屋津姫ノ命(おおやつひめのみこと)・抓津姫ノ命(つまつひめのみこと)は紀伊国一之宮「伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)」の御祭神として知られる。

いずれも素盞鳴尊(すさのおのみこと)の子であり、木の神として信仰される神であるため、当社も「植林樹林の神様」として特に建築関係から篤い崇敬を集めている。

境内社・力石・江戸時代の天水桶など

社殿の左手に境内社。

伏見稲荷神社・御嶽神社・秋葉神社の3社の合殿。

伏見稲荷神社・御嶽神社・秋葉神社の3社の合殿。

伏見稲荷大明神の石碑なども一画に置かれている。

伏見稲荷大明神の石碑なども一画に置かれている。

その近くに力石。

明治から大正にかけて地域の人々が力比べに使用したもの。

明治から大正にかけて地域の人々が力比べに使用したもの。

拝殿前に一対の天水桶。

こちらの天水桶はとても古いもの。

こちらの天水桶はとても古いもの。

文政十一年(1828)に奉納されたもので貴重なのは「浄性院」と旧別当寺の名も残っている事で、当時の歴史を伝える。

文政十一年(1828)に奉納されたもので貴重なのは「浄性院」と旧別当寺の名も残っている事で、当時の歴史を伝える。

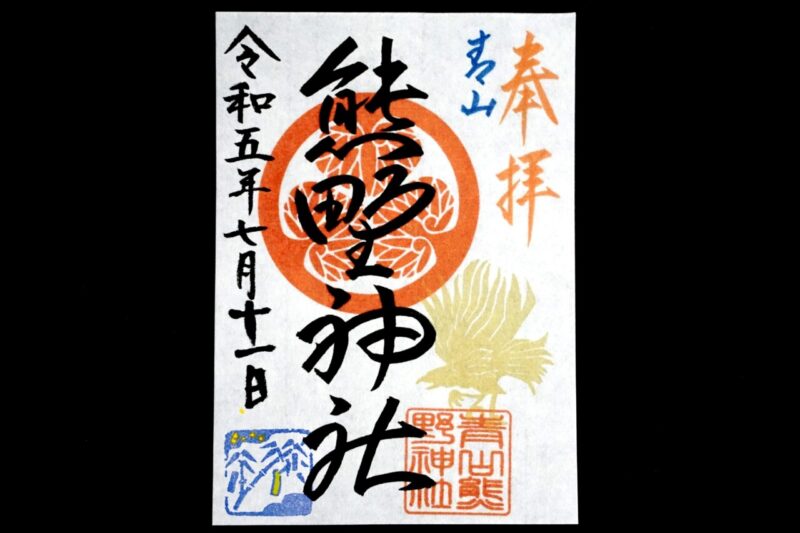

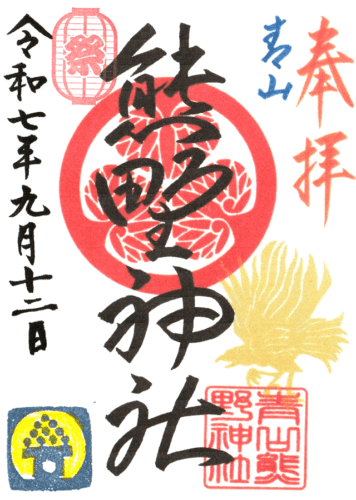

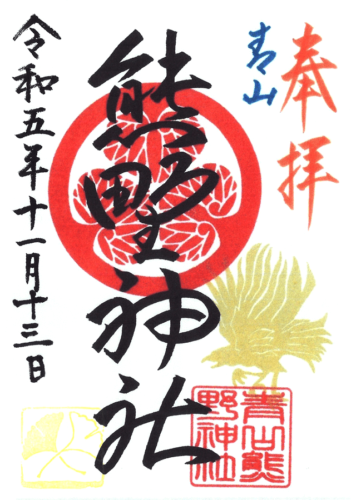

紀州徳川家の三つ葉葵紋と八咫烏の御朱印

御朱印は社務所にて。

熊野神社ビルの1Fが社務所となっている。

熊野神社ビルの1Fが社務所となっている。

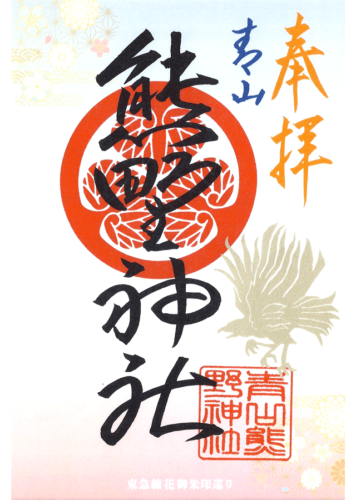

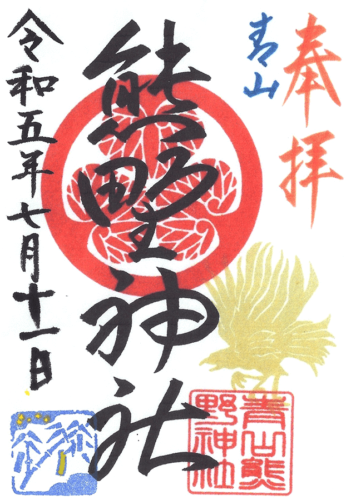

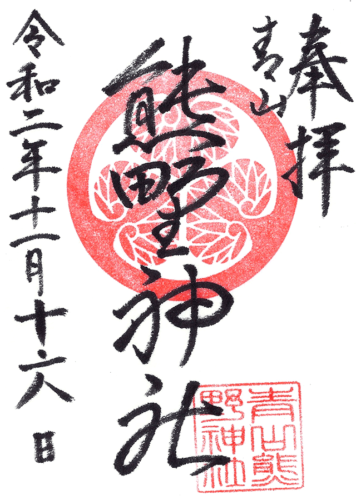

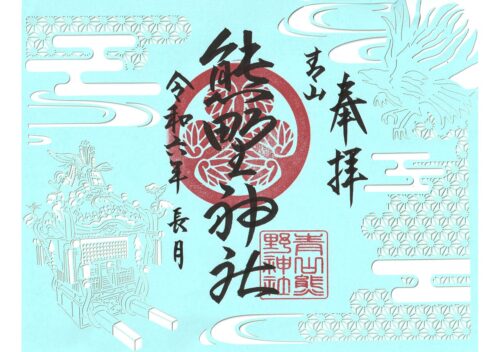

御朱印は三つ葉葵紋と「青山熊野神社」の朱印。

三つ葉葵紋は紀州徳川家の紋でもあり、当社が紀州藩の祈願所として崇敬を集めた歴史を伝える。

三つ葉葵紋は紀州徳川家の紋でもあり、当社が紀州藩の祈願所として崇敬を集めた歴史を伝える。

2023年7月に頂いた御朱印には神使の八咫烏印が追加、さらに月替りで印が追加される。

2023年7月に頂いた御朱印には神使の八咫烏印が追加、さらに月替りで印が追加される。

2023年11月に頂いた御朱印と花御朱印。(花御朱印は東急線花御朱印巡り専用御朱印帳が必須)

2023年11月に頂いた御朱印と花御朱印。(花御朱印は東急線花御朱印巡り専用御朱印帳が必須)

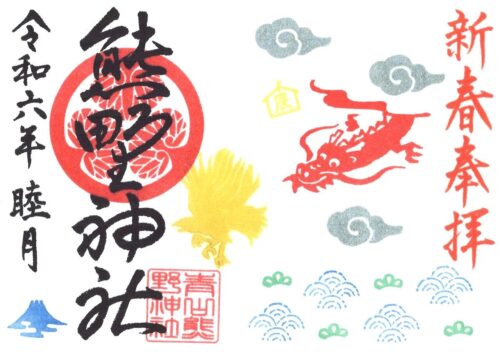

2024年1月に頂いた御朱印。

干支の龍と神使の八咫烏のスタンプが入った見開き御朱印。

干支の龍と神使の八咫烏のスタンプが入った見開き御朱印。

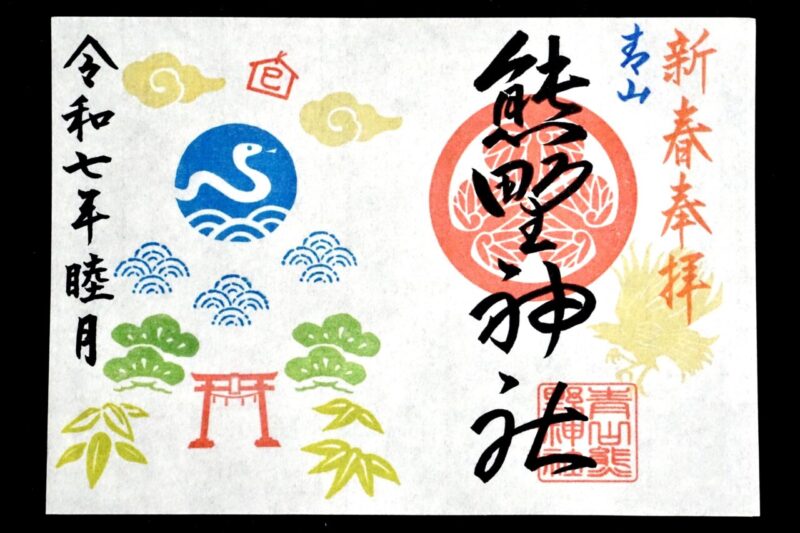

こちらは2025年1月に頂いた正月限定御朱印。

こちらは2025年1月に頂いた正月限定御朱印。

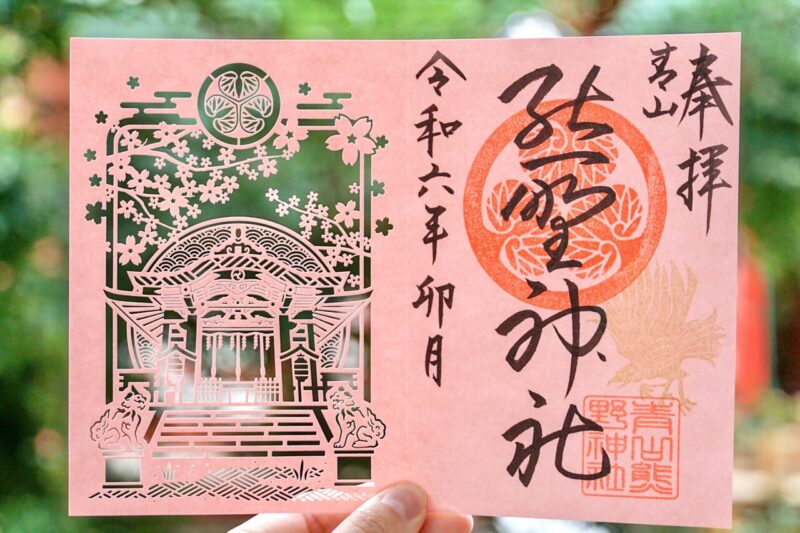

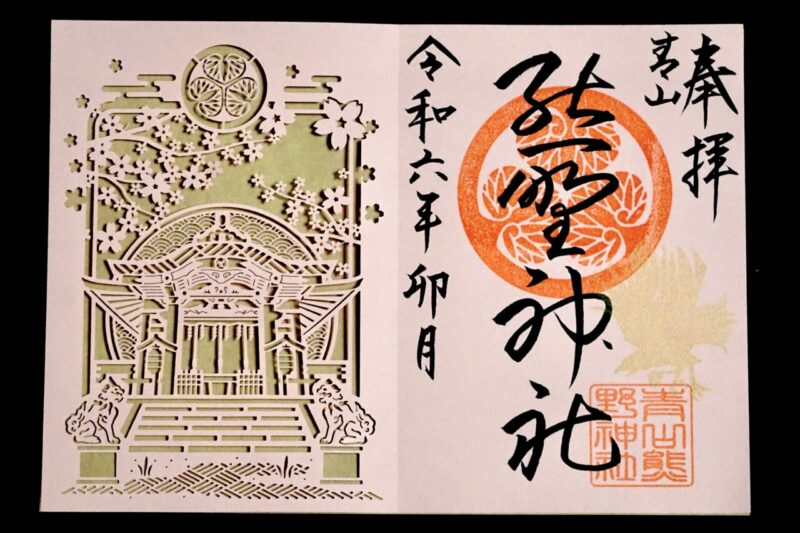

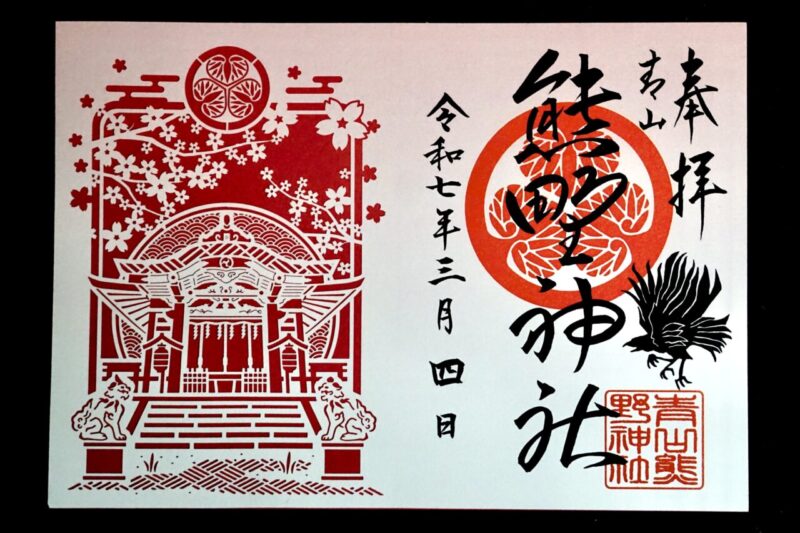

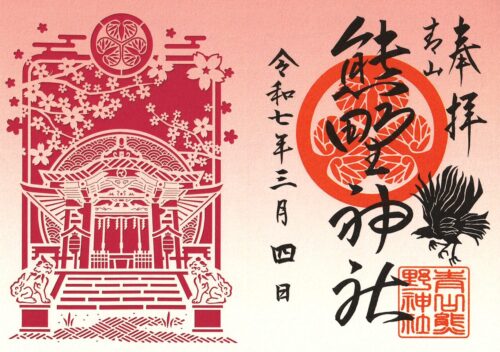

桜の切り絵御朱印・御神輿の切り絵御朱印

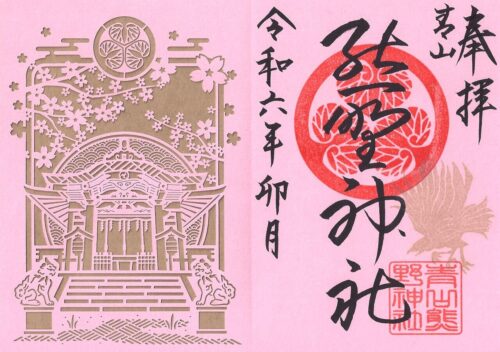

2023年・2024年と桜の開花期間限定で切り絵御朱印を授与。

紀州徳川家ゆかりを伝える葵紋・社殿・狛犬・桜と当社らしさのある切り絵御朱印。

紀州徳川家ゆかりを伝える葵紋・社殿・狛犬・桜と当社らしさのある切り絵御朱印。

朱印には葵紋と「青山熊野神社」の印、さらに神使の八咫烏印。

朱印には葵紋と「青山熊野神社」の印、さらに神使の八咫烏印。

撮影時は既に葉桜になりかけだが境内のソメイヨシノ。

撮影時は既に葉桜になりかけだが境内のソメイヨシノ。

こちらは2025年の桜の切り絵御朱印。

こちらは2025年の桜の切り絵御朱印。

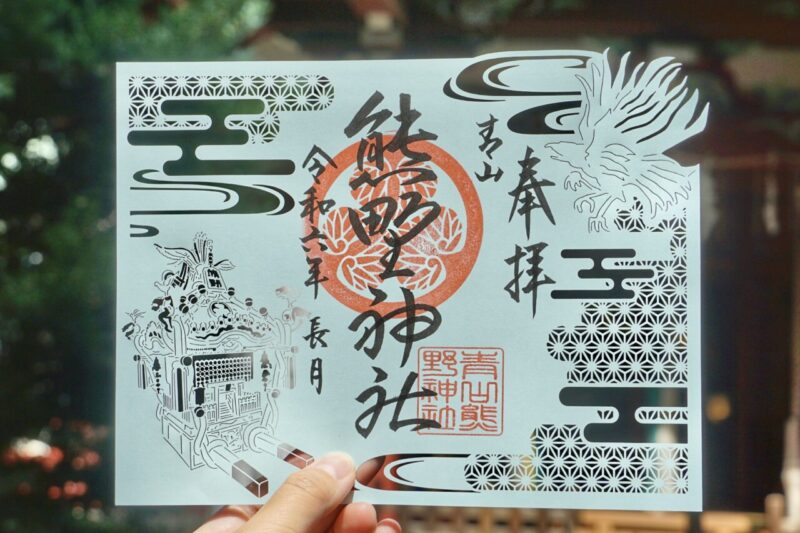

2024年9月には例大祭月を記念して御神輿の切り絵御朱印も用意。

当社の御神輿を切り絵にして右上には八咫烏をデザイン。

当社の御神輿を切り絵にして右上には八咫烏をデザイン。

所感

青山総鎮守として崇敬を集める当社。

紀州藩の江戸屋敷の邸内社が青山総鎮守として当地へ遷座。

その後も紀州藩の祈願所として関係は深く、現在も社紋が三つ葉葵紋となっている事からも窺える。

青山や神宮前といった東京を代表する一等地にありながら、比較的緑の多い境内を維持。

熊野神社ビルの建設で境内の右手は社務所を兼ねた賃貸ビルとして使用されていて、こうした形は現代における都心の神社を維持する上で大切な事だろう。

立地的に人の往来も比較的多い地であり、通りがてら参拝される方も非常に多い。

地域にとって大切な神社であるのが窺え、境内に残る古い奉納物などからも青山や原宿などの歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,000円(切り絵)

社務所にて。

※基本的に書き置きでの授与。

※2020年参拝時は初穂料300円だったが2023年参拝時には初穂料500円に変更。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」

- 2025年9月

- 2023年11月

- 東急線花御朱印

- 2023年7月

- 旧御朱印

- 2025年桜の切り絵

- 2025年正月限定

- 御神輿の切り絵

- 2024年桜の切り絵

- 2024年正月限定

参拝情報

参拝日:2025/09/12(御朱印拝受)

参拝日:2025/03/04(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/09(御朱印拝受)

参拝日:2024/09/11(御朱印拝受)

参拝日:2024/04/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/16(御朱印拝受)

参拝日:2023/11/13(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/11(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

コメント