神社情報

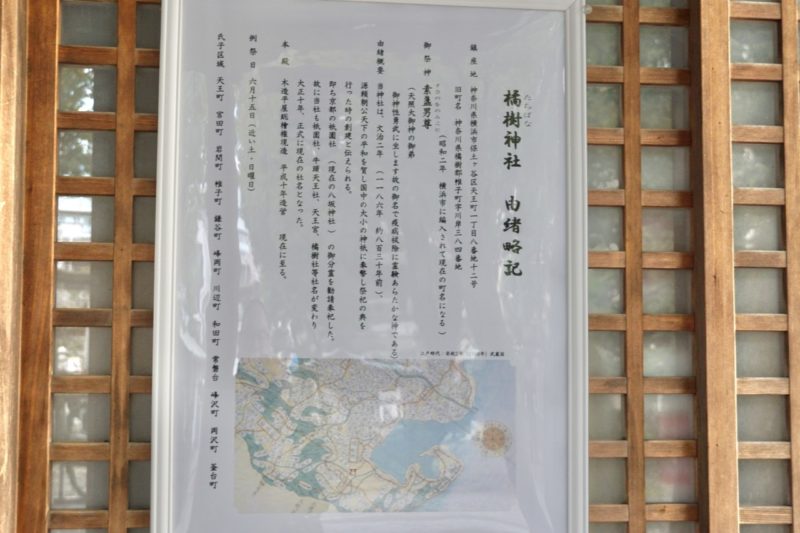

橘樹神社(たちばなじんじゃ)

御祭神:素盞男尊

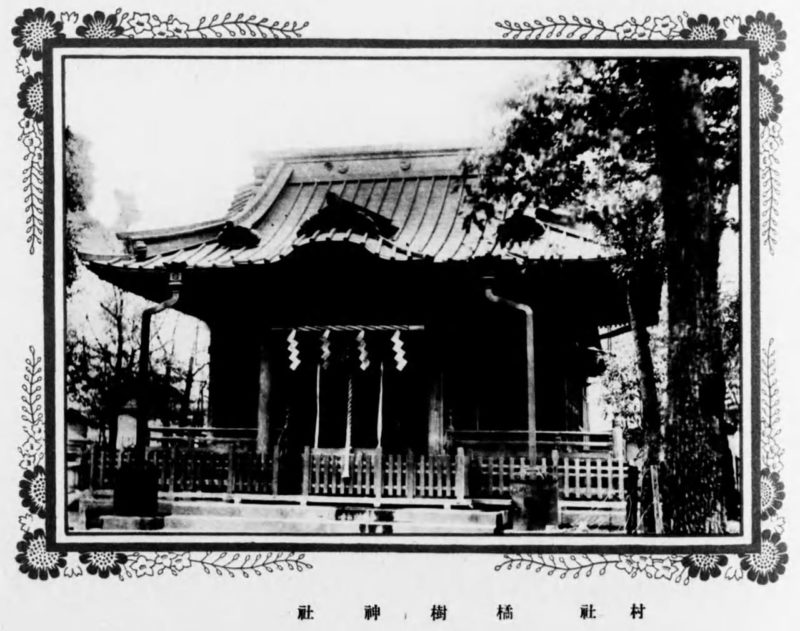

社格等:村社

例大祭:6月第2土・日曜

所在地:神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-8-12

最寄駅:天王町駅

公式サイト:─

御由緒

当神社は、文治二年(1186年 約八百三十年前)源頼朝公天下の平和を賀し国中の大小の神衹に奉幣し祭祀の典を行った時の創建と伝えられる、即ち京都の衹園社(現在の八坂神社)の御分霊を勧請奉祀した。故に当社も衹園社 牛頭天王社 天王宮 橘樹社等社名が変わり大正十年正式に現在の社名となった。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

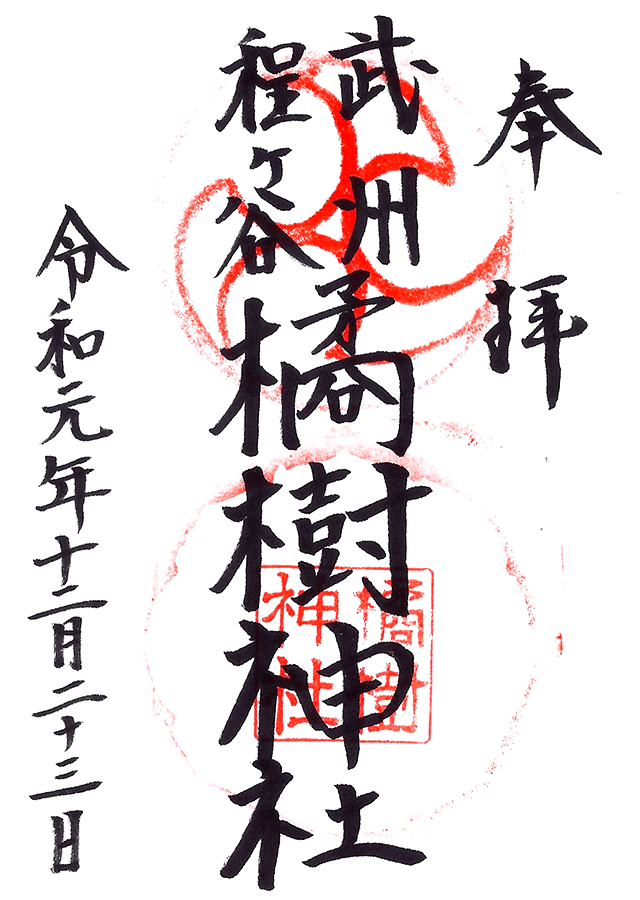

参拝日:2019/12/23(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

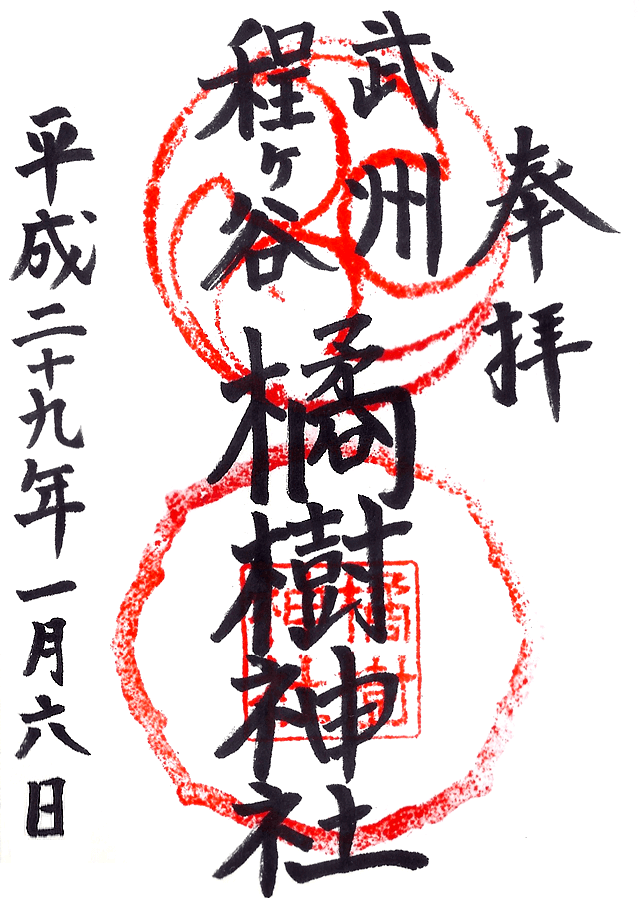

参拝日:2017/01/06(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

天王町鎮守・保土ヶ谷のお天王様

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧帷子町(現・天王町)や旧岩間町などの鎮守。

祇園信仰の神社であり「保土ヶ谷のお天王様」と呼ばれ親しまれている。

現住所の天王町は当社が鎮座している事が由来となっている。

境内には狛犬・庚申塔・石盥盤など江戸時代のものが多く残り、当地の歴史を伝える。

源頼朝の時代に創建・牛頭天王を祀る祇園信仰

社伝によると、文治二年(1186)に創建と伝わる。

源頼朝が、天下の平定を祝し、国中の大小神祇を奉幣して祭祀を行った時の創建と伝えられている。

祇園信仰の総本社である京都「祇園社(現・八坂神社)」から牛頭天王を勧請したため、当社も「祇園社」と称された。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を「祇園信仰(ぎおんしんこう)」と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

古くは現在の保土ケ谷区西久保町にある「安楽寺」の場所に当社が鎮座していたと云う。

中世以降は度重なる兵火に遭う

永正七年(1510)、関東管領・扇谷上杉家の家臣であった上田蔵人(上田政盛)が、当社やその周辺を兵火で焼いてしまう。

上田政盛(うえだまさもり)とも呼ばれる。

戦国時代の武将で扇谷上杉家の元家臣。

長享の乱で活躍し、対立する山内上杉家領であった神奈川湊(現・横浜港周辺)を支配下に置くものの、永正二年(1505)に主家が降伏したため再び山内上杉家に領地を奪われる。

主家の降伏によって領地を奪われた上田蔵人は両上杉家を恨み、相模西部を制圧していた伊勢宗瑞(後北条氏の祖・北条早雲の名で知られる)に寝返る事となる。

永正七年(1510)に権現山(神奈川区幸ケ谷付近)で挙兵し「権現山合戦」が行われ、蔵人は討ち取られたとも逃れたとも伝わる。

永正八年(1511)、社殿を再建。

再建や復興を繰り返すうちに現在の鎮座地に遷座したものと推測される。

浮世絵で見る江戸時代の程ヶ谷宿(保土ヶ谷宿)

慶長六年(1601)、徳川家康によって五街道整備が行われる。

東海道の宿場は「東海道五十三次」と称され、当地周辺は4番目の宿場「程ヶ谷宿(保土ヶ谷宿)」として発展した。

保土ヶ谷宿とも記す。

東海道五十三次の4番目の宿場で、武蔵国最西端の宿場。

程ヶ谷町(保土ヶ谷町)・岩間町・神戸町・帷子町の4つの町からなる。

当社は程ヶ谷宿のうちの帷子町に鎮座。

帷子町や隣町の岩間町の鎮守として崇敬を集め、「牛頭天王社」と呼ばれていた。

帷子川に架かる帷子橋と呼ばれた橋を描いている。

現在は川の流れが変わっているため、帷子橋はなくなってしまっているが、現在の天王町駅前付近の様子。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

東海道の宿場町として発展した程ヶ谷宿の一画に鎮座していた当社は、「保土ヶ谷のお天王様」と呼ばれ崇敬を集めた。

文政八年(1825)、火災によって社殿や旧記などを焼失。

文政十三年(1830)、社殿が再建。

新編武蔵風土記稿に記された当社・後ろ向きの天王様伝説

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(帷子町)

牛頭天王社

帷子川の邊縄手にて江戸の方より宿へ入る所の右にあり。相傳ふ當社の神体はもと佛向村の内宝寺と号する寺にありしものなりしが、戦争の間破却せられし頃、此神体帷子川へ入て流れ来きたりしを、其の邊の百姓等三人にて取あげ、今の所へ社を造りまつれりと、此によりて今も社修造の後遷坐のたびごとに、彼三人の子孫進退せりと云。本社七尺四方、東に向ふ。神体秘物なればとて後へそむけて坐せり。故に祈願の事ある者は社の後の方へ廻りて拝すと云。拝殿は三間に二間これも東向なり。例祭六月十五日なり。村内遍照寺持。

末社。

五坐相殿社。本社の左の方にあり。山王權現天神三寶荒神第六天藏王權現の五社なり。小祠。

四坐相殿社。本社の右の方にあり。御嶽權現稲荷八八幡宮宮辧財天の四坐を合祀せり。

帷子町の「牛頭天王社」と記されているのが当社。

「村内遍照寺持」とあるように、別当寺は「遍照寺」(現・保土ケ谷区月見台)であった。

「江戸の方より宿へ入る所の右にあり」とあるように、東海道から程ヶ谷宿へ入ってすぐ右手にあり、東海道沿い(現・旧東海道)すぐ近くに鎮座していたため、参拝者も多かったと思われる。

『新編武蔵風土記稿』には、御神体について詳しく記述されている。

佛向村(現・保土ケ谷区仏向町)にあった「内宝寺」が戦乱によって廃寺。

「内宝寺」の寺宝が帷子川に流れていたのを、当地の百姓3人が拾い上げ、当社の御神体として祀ったと記されている。

この御神体は秘物につき後ろ向きに置かれていたと云う。

昭和初期の『神奈川県神社写真帖』によると、後ろ向きに置かれた御神体から「後ろ向きの天王様」とも称されていたと云う。

御神体の正面に向かえば不思議と御神像から光にさして拝む事ができず、それならばと秘物にして後ろ向きの安置としたと云う伝説が残る。

また「社修造の後遷坐のたびごと」とあるように、度々遷座が行われたようだ。

この事は隣町である岩間町「安楽寺」(現・保土ケ谷区西久保町)の項目にも記されている。

(岩間町)

安楽寺

(中略)

牛頭天王社

今は社なくして暫く仮殿に安ず。岩間町の鎭守にして昔はここに社ありしと云。承応四年四月社の草創ありしときの棟札あり。祭禮年々六月七日なり。神体は長九寸ばかりの立像なり。旅所四箇所下岩間町中の橋の際帷子橋のほとり神明の大門等にあり。

岩間町「安楽寺」の項目に記してある「牛頭天王社」がかつての当社。

現在の鎮座地に遷座する前は岩間町の鎮守として、「安楽寺」付近に鎮座していた事が分かり、江戸後期には旧鎮座地である「安楽寺」境内には仮殿のみ残されていた。

天保十三年(1842)、当地の代官や名主・年寄など氏子崇敬者によって社殿が再建。

明治と大正の歩み・橘樹神社への改称

明治に入り神仏分離。

明治二年(1869)、明治天皇御東幸の際、当社境内を最も浄地と定められ、内侍所(三種の神器の1つである八咫鏡を祀る場)が奉安された。

明治六年(1873)、村社に列する。

明治二十二年(1889)、市町村制施行によって、橘樹郡の保土ヶ谷町・上岩間町・下岩間町・上神戸町・下神戸町・帷子町・帷子田町・帷子上町・岡野新田が合併して保土ケ谷町が成立。

これが後の保土ケ谷区の基礎となっていき、当社は帷子町や岩間町周辺の鎮守を担った。

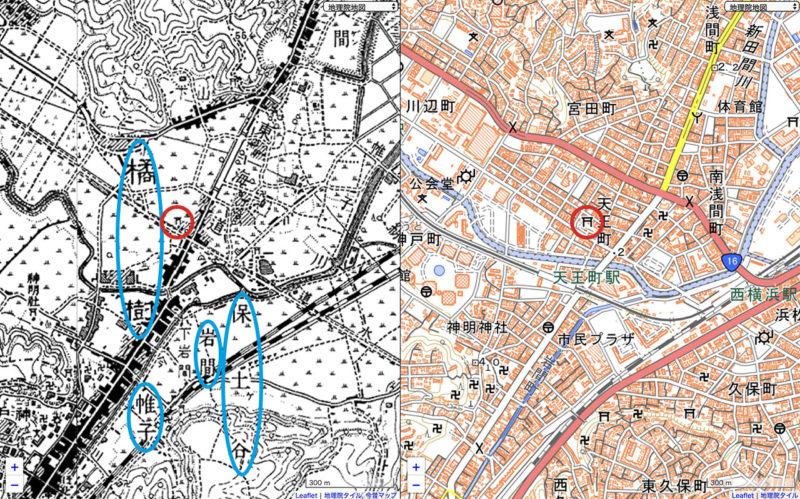

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

すぐ東にあるのが東海道(現・旧東海道)で、街道沿いすぐ近くに鎮座していた事が分かる。

保土ヶ谷や岩間・帷子といった地名を見る事もでき、当社は一帯の鎮守であった。

大正五年(1916)、神饌幣帛料供進社に指定。

大正十年(1921)、現在の「橘樹神社」へ改称。

これは当地が橘樹郡に鎮座していた事によるもの。

これは当地が橘樹郡に鎮座していた事によるもの。

古代より武蔵国橘樹郡と呼ばれていた地域。

郡名はかつて橘樹郡内であった現・川崎市高津区子母口富士見台に日本武尊の后・弟橘媛(おとたちばなひめ)の御陵と伝えられる富士見台古墳があることに由来。

明治十一年(1878)に行政区画として神奈川県の橘樹郡が発足。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

社殿が大破する被害を受けている。

昭和以降の歩み・天王町の地名由来・戦前の古写真

昭和二年(1927)、保土ケ谷区が成立し、当地周辺は天王町となった。

天王町の地名は、「牛頭天王社」と称された当社が鎮座している事に由来するもの。

昭和四年(1929)、新しい社殿に再建。

関東大震災からの復興を遂げた。

再建された戦前の社殿の様子を見る事ができる。

この後に戦災によって焼失してしまうのだが、現在と造りもかなり近いのが分かる。

昭和二十年(1945)、横浜大空襲によって被災。

建物の一切を焼失し、多大な被害を受ける事となる。

昭和二十六年(1951)、現在の社殿が再建される。

昭和三十六年(1961)、神楽殿などが造営。

昭和三十六年(1961)、神楽殿などが造営。

その後も境内整備も進み現在に至る。

境内案内

天王町の旧東海道沿いに鎮座

最寄駅の天王町駅からは徒歩数分で、帷子川を渡った先の旧東海道沿いに鎮座。

商店などが並ぶ発展したエリアに鎮座していて、社頭は人通りも多く当社へ参拝する方も多い。

商店などが並ぶ発展したエリアに鎮座していて、社頭は人通りも多く当社へ参拝する方も多い。

鳥居は大正十四年(1925)に建てられたもの。

鳥居は大正十四年(1925)に建てられたもの。

「橘樹神社」と記された細長い社号碑。

「橘樹神社」と記された細長い社号碑。

鳥居を潜ると綺麗に整備された境内。

綺麗に整備された境内で丁寧に管理されている。

綺麗に整備された境内で丁寧に管理されている。

参道の右手に手水舎。

昭和三十六年(1961)に建立された手水舎。

昭和三十六年(1961)に建立された手水舎。

注連柱・やや苔むした江戸時代の狛犬

参道の途中に注連柱。

2019年12月に参拝時は年越大祓のための茅の輪が設けられていた。

2019年12月に参拝時は年越大祓のための茅の輪が設けられていた。

夏越と年越の大祓の前後以外は茅の輪は取り外されている。

夏越と年越の大祓の前後以外は茅の輪は取り外されている。

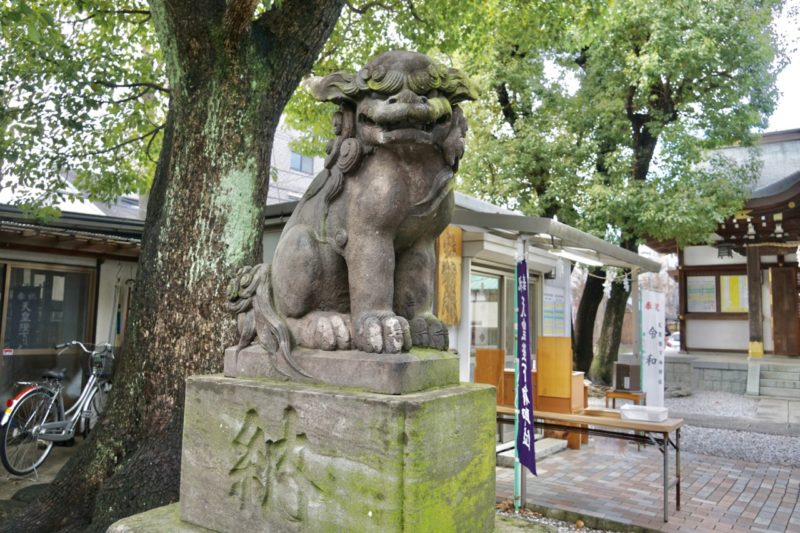

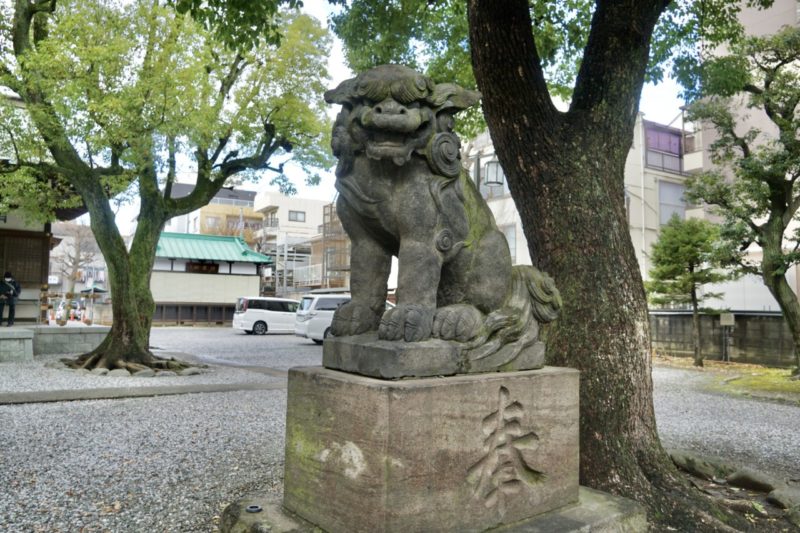

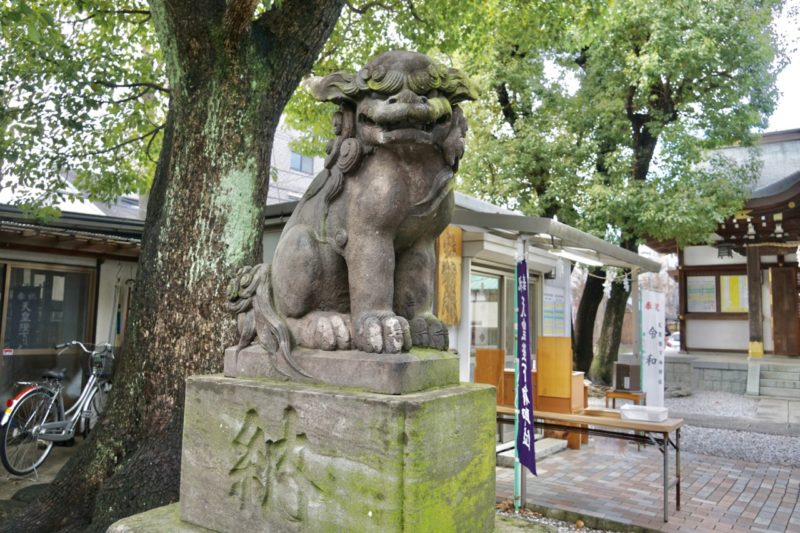

注連柱の先に一対の狛犬。

シュッとした端正な体躯の狛犬。

シュッとした端正な体躯の狛犬。

嘉永五年(1852)に奉納されたものが現存。

嘉永五年(1852)に奉納されたものが現存。

やや苔むした狛犬が年月を伝える。

やや苔むした狛犬が年月を伝える。

阿吽共にとてもスマートで美しい表情。

阿吽共にとてもスマートで美しい表情。

個人的にお気に入りの狛犬の1つ。

個人的にお気に入りの狛犬の1つ。

戦後に再建された社殿

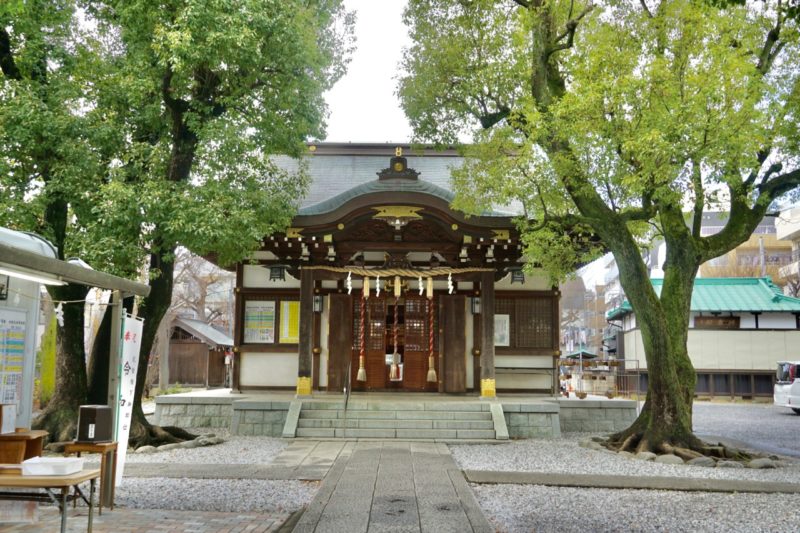

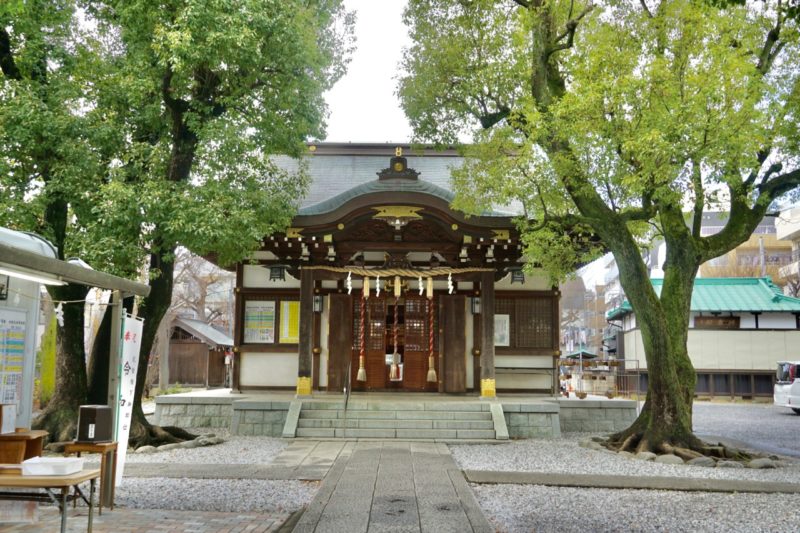

参道の正面に社殿。

当社の社殿は江戸時代、更に明治以降も関東大震災や戦災で幾度も焼失。

当社の社殿は江戸時代、更に明治以降も関東大震災や戦災で幾度も焼失。

現在の社殿は戦後の昭和二十六年(1951)に再建されたもの。

現在の社殿は戦後の昭和二十六年(1951)に再建されたもの。

檜を使った権現造。

檜を使った権現造。

旧社殿にかなり近い形で再建されたのは、氏子崇敬者による気持ちによるものであろう。

旧社殿にかなり近い形で再建されたのは、氏子崇敬者による気持ちによるものであろう。

状態もよく管理されている。

状態もよく管理されている。

境内社・横浜市内最古の庚申塔・神田不動尊

境内社は参道途中右手に神明社。

天照大神の他、稲荷大神・猿田彦大神をお祀りしている。

天照大神の他、稲荷大神・猿田彦大神をお祀りしている。

社殿後方左手には、古い庚申塔が並ぶ一画。

いずれも江戸時代のもので、特に古いのが寛文九年(1669)の庚申塔。

いずれも江戸時代のもので、特に古いのが寛文九年(1669)の庚申塔。

横浜市内最古の庚申塔と伝えられている。

横浜市内最古の庚申塔と伝えられている。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

その隣には不動堂である神田不動尊。

不動尊像には文化八年(1811)の銘があるが、昭和十年(1935)に模して再建されたもの。

不動尊像には文化八年(1811)の銘があるが、昭和十年(1935)に模して再建されたもの。

神仏分離が進んだ中、こうして境内に不動堂が残されているのは珍しい。

神仏分離が進んだ中、こうして境内に不動堂が残されているのは珍しい。

力石や石盥盤など当地の歴史を伝える境内

社殿の左手には江戸時代に地域の若者が力比べをした力石。

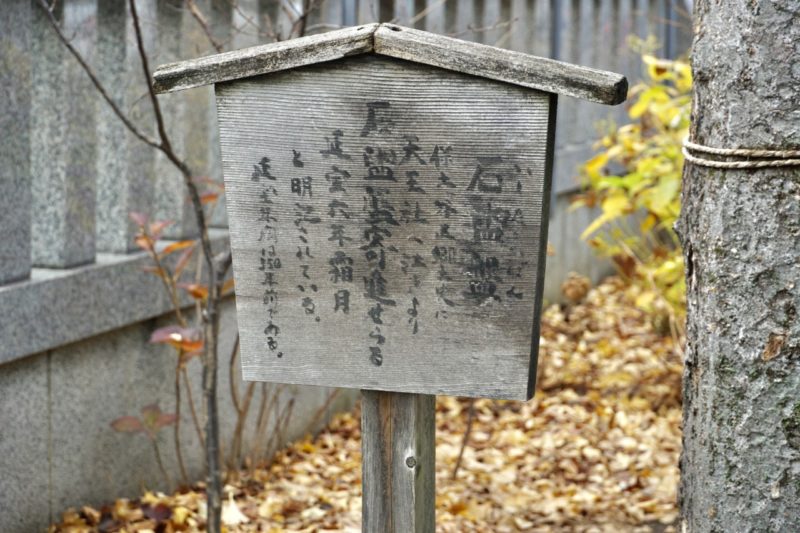

さらにその奥にあるのが石盥盤。

さらにその奥にあるのが石盥盤。

延宝六年(1678)に奉納されたものでとても古い。

延宝六年(1678)に奉納されたものでとても古い。

いわゆる手水舎の水盤と同じ役割をもつもの。

参道途中右手には明治天皇東幸遺蹟碑。

明治天皇御東幸の際、当社境内に内侍所(三種の神器の1つである八咫鏡を祀る場)が奉安された事を記念した石碑。

明治天皇御東幸の際、当社境内に内侍所(三種の神器の1つである八咫鏡を祀る場)が奉安された事を記念した石碑。

社殿裏手の駐車場近くには神楽殿。

昭和三十六年(1961)に造営されたもの。

昭和三十六年(1961)に造営されたもの。

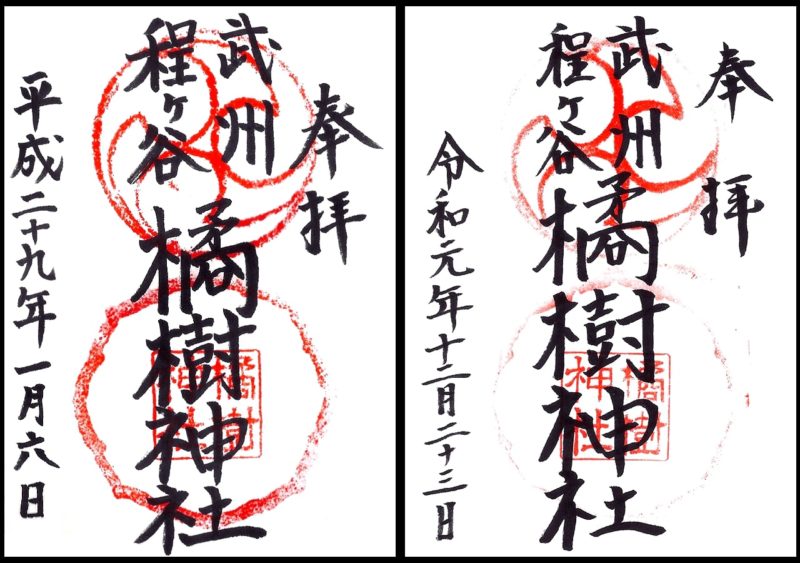

武州程ヶ谷と記された御朱印・月1回の骨董市

御朱印は「橘樹神社」の朱印と、社紋の三つ巴紋。

「武州程ヶ谷 橘樹神社」と墨書きされる。

「武州程ヶ谷 橘樹神社」と墨書きされる。

また境内では骨董市も開催。

月1回行われる骨董市で「アンティークフェア」と呼ばれ親しまれている。

月1回行われる骨董市で「アンティークフェア」と呼ばれ親しまれている。

所感

天王町周辺の鎮守である当社。

かつては保土ヶ谷宿の一画として発展し、現在の天王町の地名や駅名は、当社に由来したものであり、こうした事からも当地周辺の中心であった事が窺える。

中世には幾度もの兵火に遭い、関東大震災での被災や、横浜大空襲での全焼など、憂き目に遭いながらもその度に再建されており、現在も綺麗に整備された境内を有しているのは、氏子崇敬者からの崇敬の賜物であろう。

現在の社号は「橘樹神社」であるが、古くから「保土ヶ谷のお天王様」と親しまれたように、今も「天王さま・天王さん」と呼ぶ方も多く、地域から愛される良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 注連柱・茅の輪 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 神明社 ]

[ 明治天皇東幸遺蹟碑 ]

[ 参集殿 ]

[ 社務所 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 力石 ]

[ 石盥盤 ]

[ 南西鳥居 ]

[ 庚申塔 ]

[ 神田不動尊(不動堂) ]

[ 神楽殿 ]

[ 案内板 ]

コメント