神社情報

菊田神社(きくたじんじゃ)

御祭神:大己貴大神(大国主命)・藤原時平命

社格等:村社

例大祭:3月に近い日曜(あんば様)・10月19日(例祭)

所在地:千葉県習志野市津田沼3-2-5

最寄駅:京成津田沼駅・新津田沼駅・津田沼駅

公式サイト:http://www.kikuta-jinja.jp/

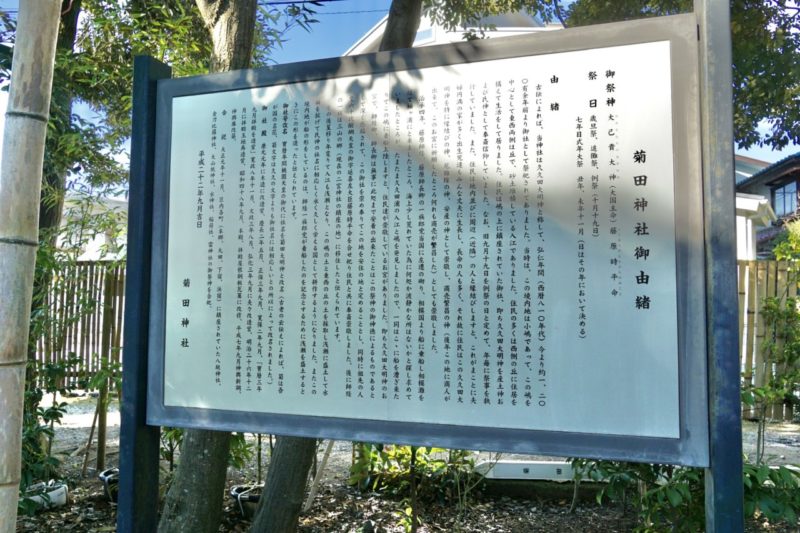

御由緒

古伝によれば、当神社は久久田大明神と称して、平安時代の弘仁年間(西暦810年代)には神社として創建されてありました。当時は、この境内地は小嶋であって、この嶋を中心として東西両側は岡であって、砂土堆積している入江でありました。住民の多くは西側岡の崖下に住居を構えて生活をして居りました。住民は嶋の上に鎮座されていたお宮、即ち久久田大明神を産土神および氏神として奉斎信仰していました。なお。旧九月十九日を例祭の日と定めて、年毎に祭事を執行していました。また、住民は氏子区内並びに周辺(近郷)の人と縁を結びますと、これがまことに夫婦円満の家が多く子供達もみんな丈夫に成長し、長命の人も多く、それ故に住民はこの久久田大明神を特に縁結びの神、厄難除の神、安産の神として崇敬し、商売繁盛の神(後年この地に商人が出来て、この宮に祈願したところ何れも商売が繁盛した)としても崇敬しました。

治承四年、藤原師経、藤原師長卿の一部郎党当国に左遷のおり、相模国より船に乗船し相模灘を経て袖ヶ浦へ来ました。海上が少し荒れていた為に何処か波静かな所はないかと探し求めていましたところ、たまたま久久田浦の入江と嶋を発見しました。一同はここに船を漕ぎ来たりてこの嶋に上陸しますと、住民達が崇敬しているお宮がありました。

即ち久久田大明神のお宮で、師経、師長卿は無事に此処まで安着の出来たことはこの御祭神の御神徳によるものであるとして深く感銘されて、このお宮を崇め奉りてこの地を安住の地と定めることとし、同時に祖先の第六十代醍醐天皇の御代延喜左大臣藤原時平命を合せ祀り、住民と共に奉斎崇敬しました。後に師経の一族は三山の郷(現在の二宮神社の鎮座の地)に移住したと伝えられています。

その後星移り年変わりて入江も浅瀬となり、この嶋の土と東西の岡の土を採取し浅瀬に盛土して水田を拡げて氏神の社名に相応しく永く久しく栄える国として耕作するようになりました。またこの境内地が船の形をしているのは、師経一族郎党が着船したのを記念とするために浅瀬を盛土するときにこの形を造ったと伝えられています。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2020/01/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/12/01(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

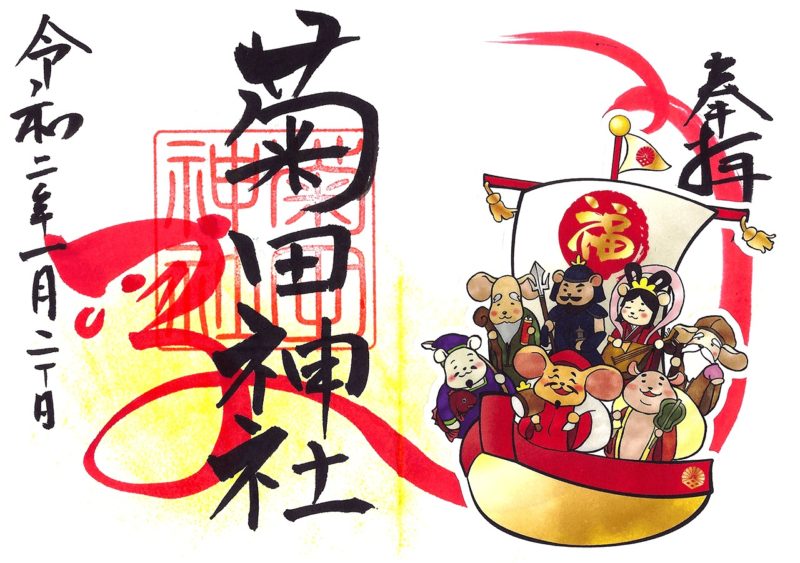

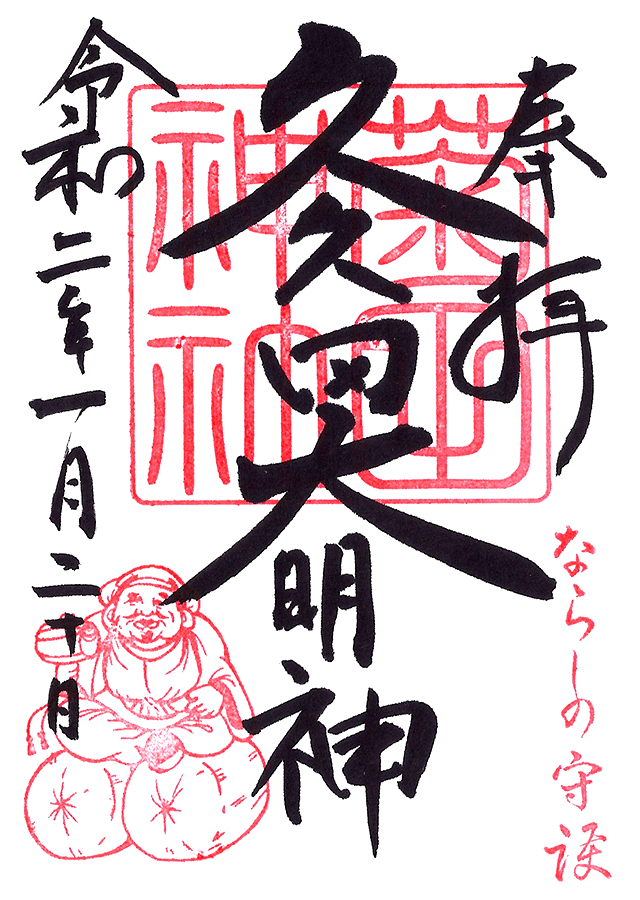

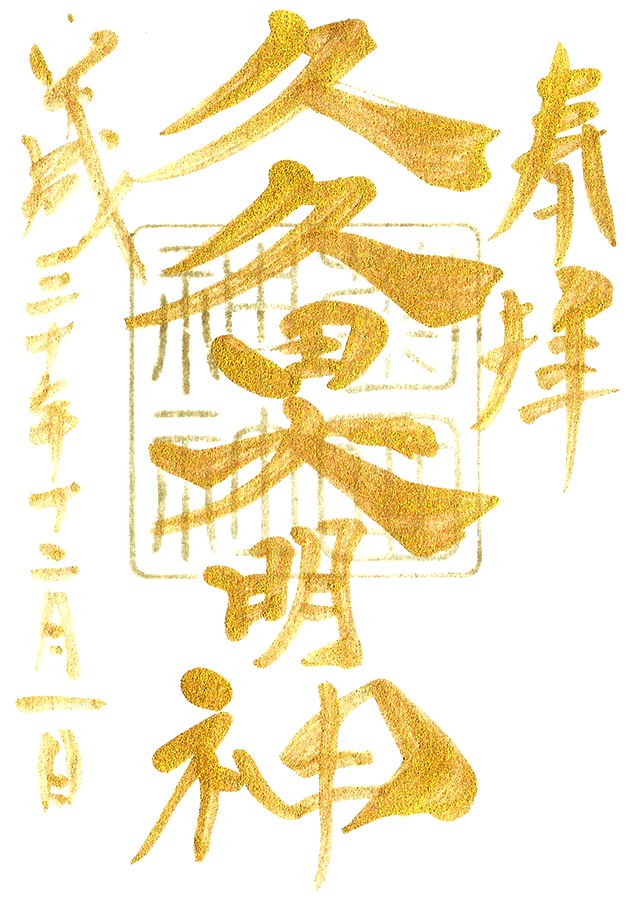

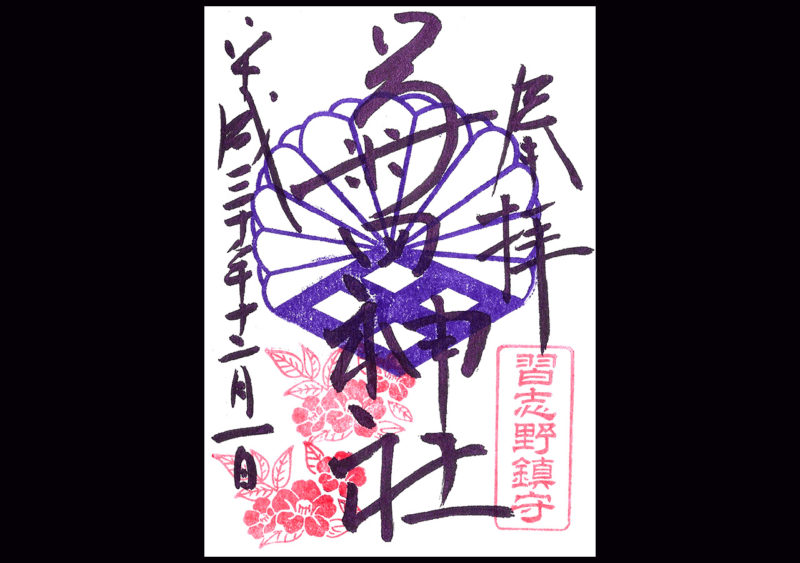

御朱印

初穂料:300円・500円

社務所にて。

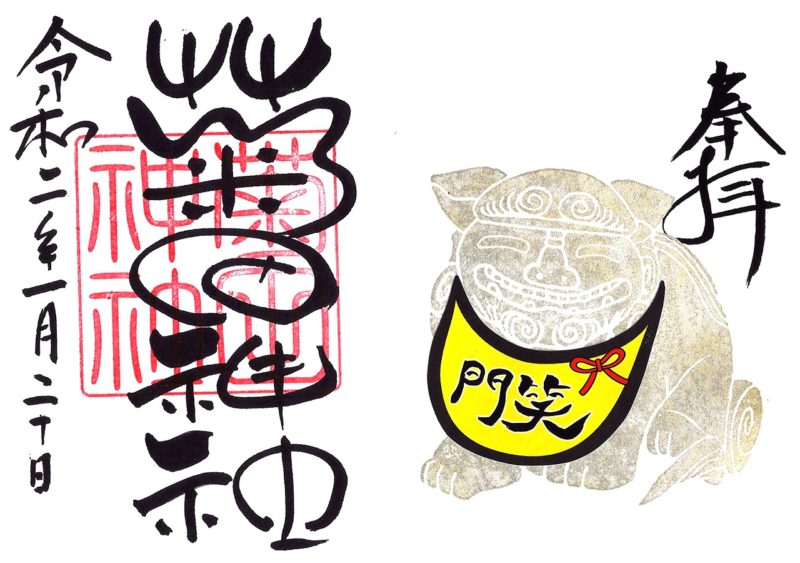

※通常御朱印の他、月替りの御朱印(月詣・狛犬の2種)を用意。

※オリジナル御朱印帳を頂いた人のみの限定御朱印あり。

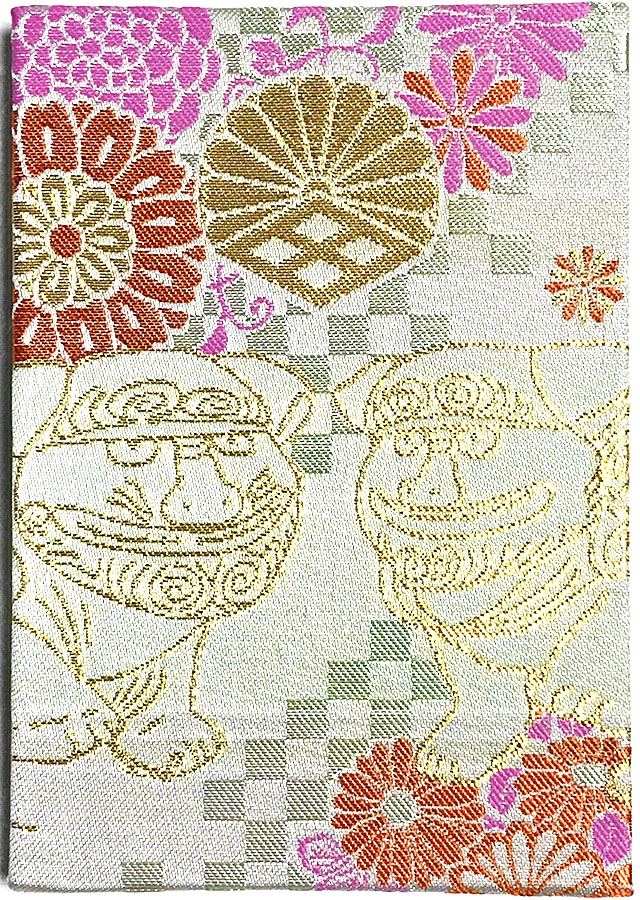

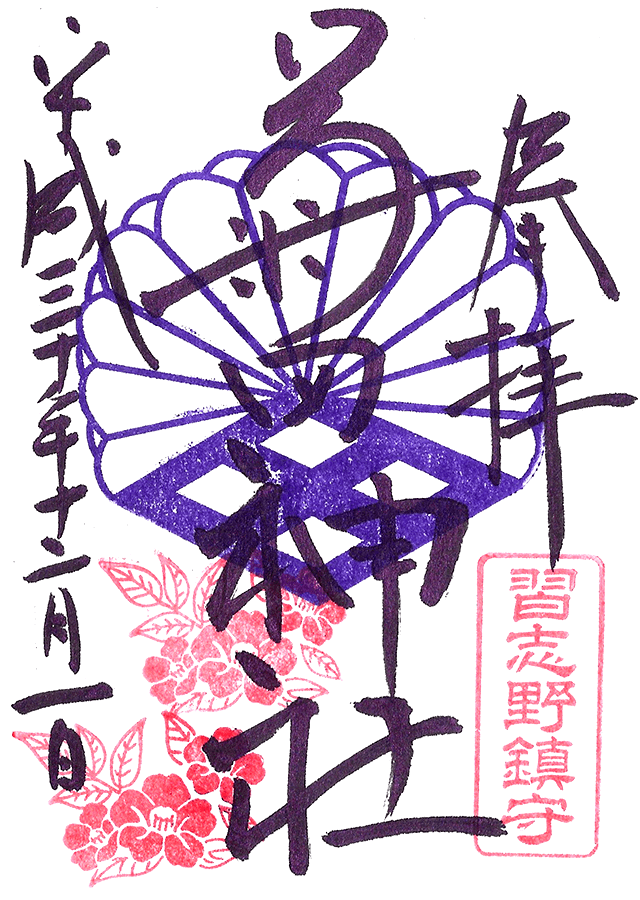

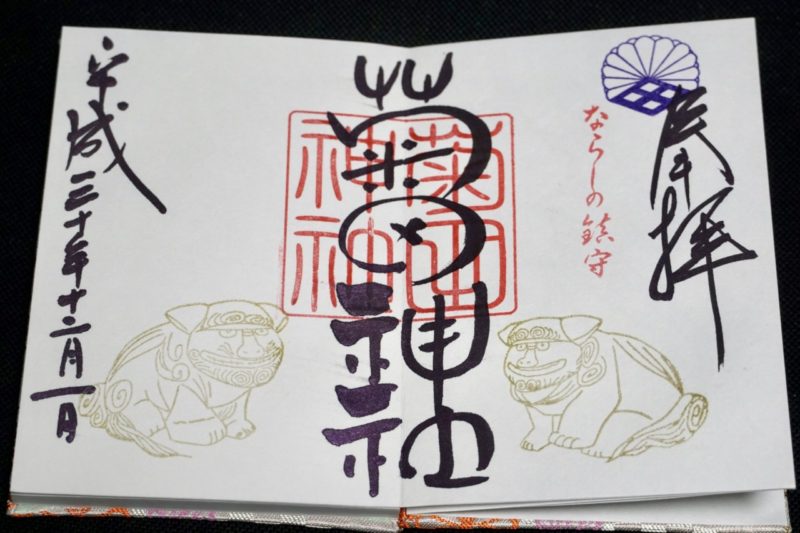

御朱印帳

初穂料:1,500円(通常)・2,000円(大判)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

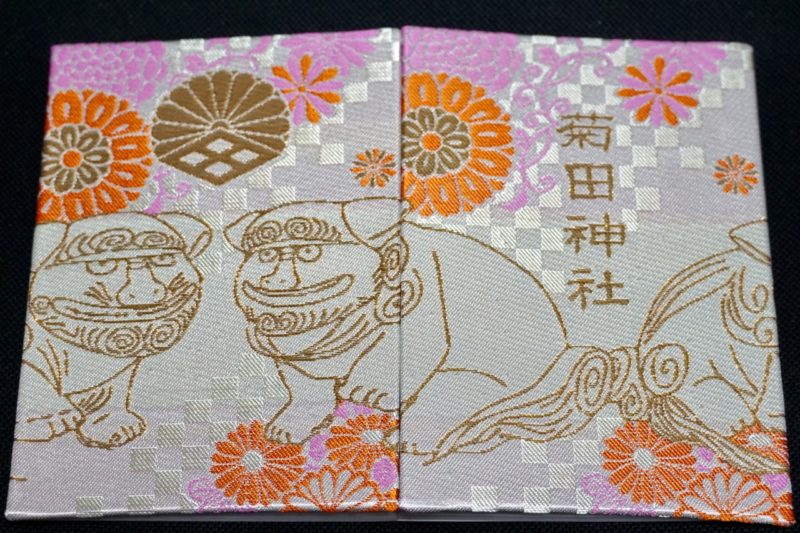

当社の境内にある狛犬をデザインしたきらびやかな御朱印帳。

色は緑色(筆者が頂いたもの)・ピンク色・紺色の3種類と大判の御朱印帳も用意。

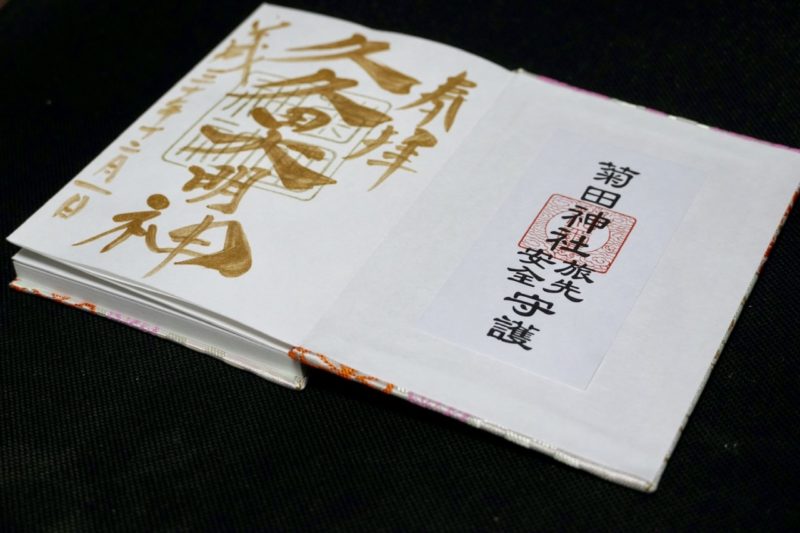

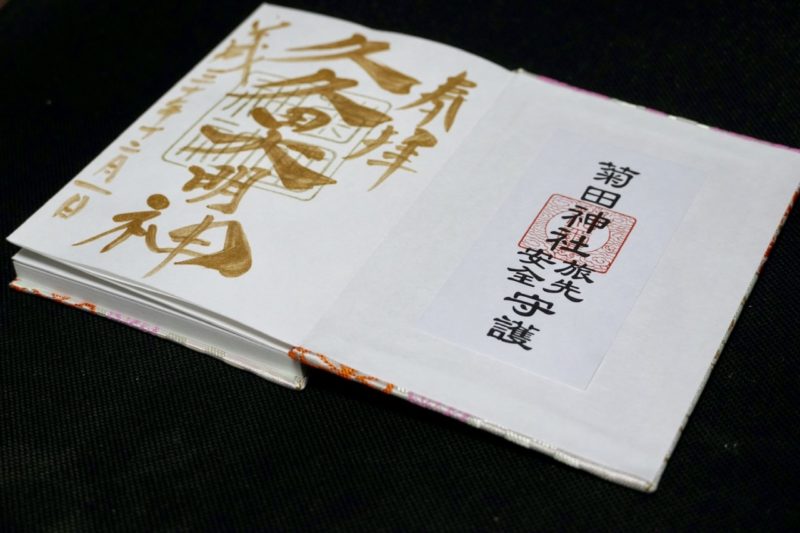

御朱印帳限定御朱印を最初のページに頂ける。

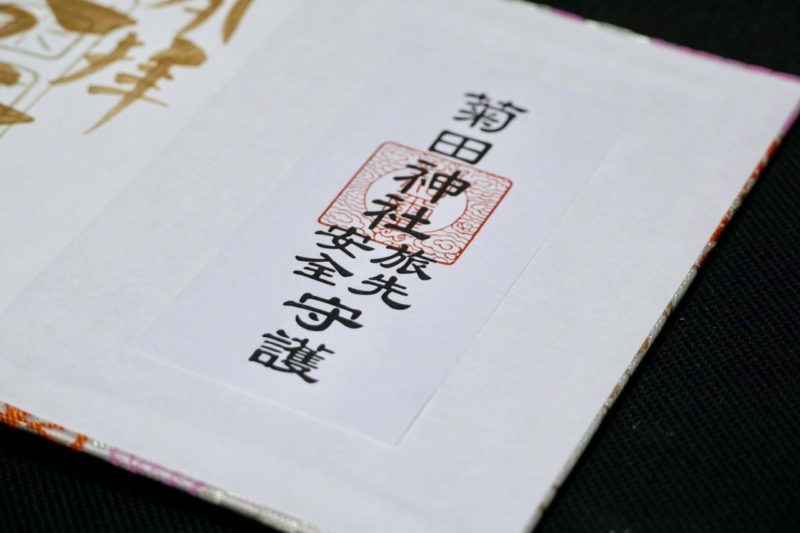

最初のページの右側には旅先安全守護の御札が貼られている。

[ 表面 ]

[ 裏面 ]

[ 限定御朱印・御札 ]

[ 社務所掲示 ]

授与品・頒布品

旅先安全守護御札

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印帳を頂くと最初のページの右側には旅先安全守護の御札が貼られている。

歴史考察

習志野の守護神・旧久々田村の鎮守

千葉県習志野市津田沼に鎮座する神社。

旧社格は村社、習志野の守護神とされる。

津田沼の中核を担った旧久々田村の鎮守。

古くは久久田大明神と称され、江戸時代中期に菊田大明神へ改称。

現在は出雲の神・大己貴大神(大国主命)を祀る。

国土安穏・五穀豊穣・厄難除け・縁結び・安産・商売繁昌の神として信仰を集めている。

「下総三山の七年祭り」に参加する一社で、役割は叔父。

また、3月15日に近い日曜には「あんば様」と呼ばれる民間信仰行事が行われる事で知られる。

平安時代に創建・久久田大明神と称される

社伝によると、弘仁年間(810年-824年)に創建と伝わる。

古くは「久久田大明神(くぐただいみょうじん)」と称され崇敬を集めた。

当時の当地周辺はもっと海が近かった時代。

久々田浦と云う入江の傍に小島があり、当社はその小島の上に鎮座。

村民たちは当社を産土神および氏神として信仰したと伝わる。

久々田村(くぐたむら)と呼ばれた村落があり、久々田村の鎮守とされた。

古くから出雲の神を祀っていたとされ、現在も大己貴大神(大国主命)を祀る。

縁結びの神・厄難除の神・安産の神として崇敬を集めたと云う。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、武力交渉の末に、天津神に国土を献上した事から「国譲りの神」とも呼ばれる。

国津神(天孫降臨以前より国土を治めていた土着の神)の最高神ともされ、古くから「出雲大社」の御祭神として知られる。

民間信仰によって「大国」が「だいこく」と読める事から、七福神でもある「大黒天(大黒様)」と習合していった。

藤原氏一族が流罪で辿り着いた伝承・藤原時平を祀る

治承四年(1180)、藤原師経・藤原師長の一族郎党が下総国に流罪となる。

平安時代末期の公卿で、後白河法皇に仕えた西光の次男。

平家打倒の陰謀事件「鹿ヶ谷の陰謀」の登場人物。

事件で平家に斬られたとも流罪になったともされる。

平安時代末期の公卿で、左大臣・藤原頼長の長男。

父に連座して土佐国に流罪、罪を赦され京に戻るが、後に平清盛と対立。

尾張国に流罪となり出家したと伝わる。

一族郎党が相模国(現・神奈川県)より渡航し、袖ヶ浦(現・千葉県袖ヶ浦市)に来たものの、海が荒れていたため、波が静かな所を探していると、久々田の入江と小島を見つけた。

小島に上陸すると、当地の住民が祀っていた当社を発見。

一族郎党は航海の無事が久久田大明神の御神徳によるものであるとし、この地を安住の地と定めた。久々田明神に、祖先の藤原時平を合祀して暮らしたと云う。

平安時代前期の公卿で、本院大臣と号した。

菅原道真と共に左右大臣に並ぶが次第に対立し、讒言によって道真を大宰府へ左遷させた。

政権を掌握して改革を推し進めるものの、39歳で死去。

怨霊となった道真の祟りと噂され、菅原道真(天神さま)を祀る天神信仰に繋がっていく。

後に一族は三山の郷(「二宮神社」の鎮座地)に移住し、子孫は神官になったとされる。

江戸時代中期に菊田大明神と改称

正保三年(1646)、社殿を新築造営。

寛保二年(1762)、社殿を再建。

宝暦年間(1751年-1763年)、「久久田大明神」から「菊田大明神」へ改称。

現在の「菊田神社」の社号に繋がる。

現在の「菊田神社」の社号に繋がる。

久久田大明神から菊田大明神された理由や由来は不詳。

古老の言い伝えによると、菊は日本の名花、菊文字は久久の文字よりも社名には相応しいとの理由で菊田に転じたとされている。

読み方も近い事から「くぐた」が「きくた」に転じていき改称されたと推測できる。

現に久々田村(くぐたむら)も菊田村(きくたむら)と呼ばれる事が増えていたようで、長い年月を経て転訛していったのであろう。

文政三年(1820)、社殿を改造営。

弘化三年(1846)、再び社殿を改造営。

久々田村(菊田村)鎮守として、村民より大いに崇敬を集めた。

明治以降の歩み・津田沼や習志野の地名由来

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって谷津村・久々田村・鷺沼村・藤崎村・大久保新田の5ヶ村が合併し、津田沼村が成立。

当地は津田沼村久々田となる。

中核となった谷津村、久々田村、鷺沼村の3ヶ村から1文字ずつ取って命名。

谷「津」、久々「田」、鷺「沼」で、明治に誕生した造語が由来となっている。

明治二十六年(1893)、拝殿や玉垣を再造営。

この時の拝殿が改修されつつ現存。

この時の拝殿が改修されつつ現存。

明治三十六年(1903)、町制を施行し、津田沼町が成立。

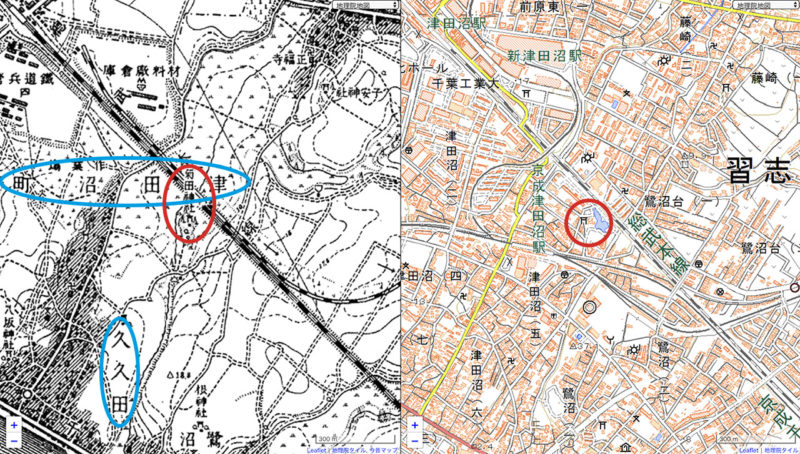

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

津田沼町の地名、そして津田沼の元になった旧村である久々田の地名も見える。

中核であった3村の中心に位置していた当社は、津田沼の鎮守としても崇敬を集めていく。

大正元年(1912)、町内の大山祇神社・八坂神社・金刀比羅神社・稲荷神社・水神社・雷神社を合祀。

戦後に入り境内整備が進む

昭和二十九年(1954)、津田沼町が習志野町に改称。

市制施行によって習志野市が成立。

習志野という地名自体は、明治六年(1873)に小金牧の大和田原の地で、明治天皇御覧の下、陸軍大将・西郷隆盛の指揮による陸軍による演習が行われ、明治天皇によってその地を「習志野原」と改称された事に由来する。

演習の際、陸軍少将・篠原国幹の目覚しい指揮に感銘した天皇の「篠原に習え」という言葉が元になり「習志野」となったと云う説が知られる。

その後、陸軍の習志野演習場が誕生し、戦時中は津田沼町も含む広い地域が軍都として発展、戦後に市が成立する際に習志野市の名が採用される事となった。

昭和五十三年(1978)、千葉県神社庁より顕彰規範神社に指定。

現在も社頭に記念碑が残る。

現在も社頭に記念碑が残る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

東日本大震災で再建された鳥居

最寄り駅の京成津田沼駅から徒歩数分、津田沼駅などからも徒歩圏内。

綺麗に整備された境内で、社頭の右手には駐車場も整備。

綺麗に整備された境内で、社頭の右手には駐車場も整備。

鳥居は平成二十三年(2011)の東日本大震災で倒壊し、再建されたもの。

鳥居は平成二十三年(2011)の東日本大震災で倒壊し、再建されたもの。

東日本大震災で倒壊する前の旧鳥居は安政五年(1858)と古いものであった。

現在もその一部が境内に残されている。

現在もその一部が境内に残されている。

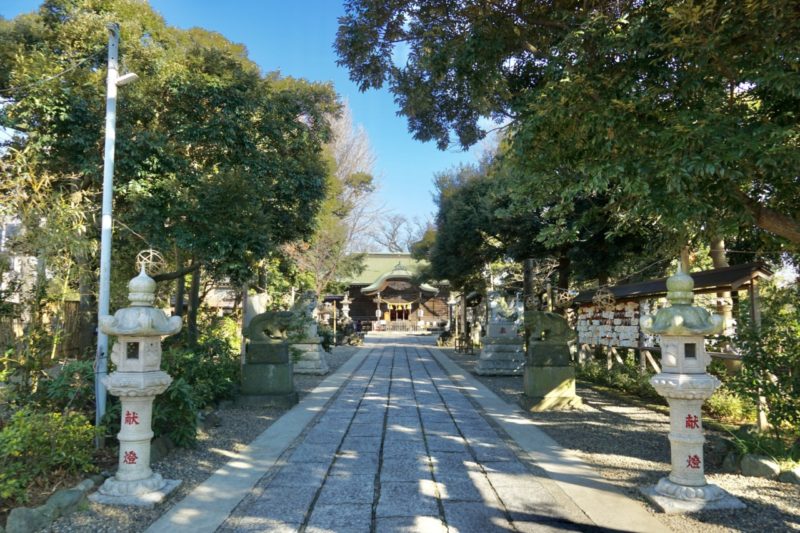

鳥居を潜ると真っ直ぐ伸びた参道。

綺麗に整備された参道で管理が行き届いている。

綺麗に整備された参道で管理が行き届いている。

にっこり笑う通称アイーン狛犬

参道途中に一対の狛犬。

当社のシンボルでもある狛犬。

当社のシンボルでもある狛犬。

どちらもにっこりと笑っているように見える。

どちらもにっこりと笑っているように見える。

そのユニークな表情は「アイーン」をしているように見え、最近では「アイーン狛犬」とも。

そのユニークな表情は「アイーン」をしているように見え、最近では「アイーン狛犬」とも。

SNSだけでなく『ヒルナンデス!』などTVでも取り上げられるように人気が高い。

SNSだけでなく『ヒルナンデス!』などTVでも取り上げられるように人気が高い。

前足上げで、本当にアイーンをしているようにも見えて、何ともユニーク。

前足上げで、本当にアイーンをしているようにも見えて、何ともユニーク。

奉納年は不詳ながら江戸流れの造りから江戸時代後期あたりだろうか。

奉納年は不詳ながら江戸流れの造りから江戸時代後期あたりだろうか。

後述するが、当社の御朱印帳はこの狛犬がデザインされた御朱印帳となっている。

他にも狛犬御朱印も用意していたりと、まさに当社のシンボル的な狛犬。

更に参道や境内社にも多くの狛犬が置かれていて、それぞれ造りも違うため、狛犬好きから人気の高い境内。

そのすぐ先に一対の狛犬。

こちらは岡崎現代型で新しいもの。

こちらは岡崎現代型で新しいもの。

個性的なアイーン狛犬の後に馴染みのある姿。

個性的なアイーン狛犬の後に馴染みのある姿。

さらに先に進むと獅子山。

明治二十八年(1895)に奉納された獅子山。

明治二十八年(1895)に奉納された獅子山。

躍動感のある造り。

躍動感のある造り。

そのすぐ奥、右手に手水舎。

龍の吐水口から水が出て、身を清める事ができる。

龍の吐水口から水が出て、身を清める事ができる。

彫刻が施された江戸から明治にかけての社殿

社殿は江戸から明治にかけてものが改修されつつ現存。

拝殿は明治二十六年(1893)に造営されたもの。

拝殿は明治二十六年(1893)に造営されたもの。

鳳凰や龍など細かい彫刻が施されている。

鳳凰や龍など細かい彫刻が施されている。

木鼻には獅子。

木鼻には獅子。

前足に牡丹を掴み咥えているようにも見える。

前足に牡丹を掴み咥えているようにも見える。

本殿は弘化三年(1846)に改造営されたもの。

昭和四十八年(1973)に屋根を銅板瓦葺に改修。

昭和四十八年(1973)に屋根を銅板瓦葺に改修。

こちらも獅子など彫刻が施されている。

こちらも獅子など彫刻が施されている。

境内社・境内社にも小さな狛犬が多数

鳥居を潜って参道すぐ右手に境内社の琴平神社。

大正元年(1912)に町内の6社が合祀されているが、その中に金刀比羅神社も存在。

大正元年(1912)に町内の6社が合祀されているが、その中に金刀比羅神社も存在。

地域で信仰を集めていたこんぴらさんが遷されたものであろうか。

地域で信仰を集めていたこんぴらさんが遷されたものであろうか。

江戸尾立ちの小さな狛犬。

江戸尾立ちの小さな狛犬。

奉納年は不詳であるが、江戸時代のものであるのはほぼ間違いない。

奉納年は不詳であるが、江戸時代のものであるのはほぼ間違いない。

参道の左手に境内社が2社。

子安神社。

子安神社。

大杉神社は当社に今も続く「あんば様」の民間信仰行事に因むもの。(詳しくは後述)

大杉神社は当社に今も続く「あんば様」の民間信仰行事に因むもの。(詳しくは後述)

その隣に古い小祠。

その隣に古い小祠。

お稲荷様や神狐像。

お稲荷様や神狐像。

更に参道右手に御嶽大神の碑。

木曽御嶽信仰の碑であろう。

木曽御嶽信仰の碑であろう。

その前にも小さな狛犬が一対。

その前にも小さな狛犬が一対。

小さいながらも存在感のある狛犬。

小さいながらも存在感のある狛犬。

その奥に由緒不明な小祠。

この小祠の前にも一対の狛犬。

この小祠の前にも一対の狛犬。

とても小さな狛犬で一見すると可愛らしいが、阿のほうは損傷が激しく、こちらも江戸時代のものであろう。

とても小さな狛犬で一見すると可愛らしいが、阿のほうは損傷が激しく、こちらも江戸時代のものであろう。

参道の右手には小さな御神池。

当社境内の池の水源は「二宮神社」と伝わっている。

当社境内の池の水源は「二宮神社」と伝わっている。

境内に隣接する菊田水鳥公園

当社の境内には隣接する菊田水鳥公園。

もともと当社の境内であった一画。

もともと当社の境内であった一画。

現在は習志野市公園緑地課による菊田水鳥公園として整備。

現在は習志野市公園緑地課による菊田水鳥公園として整備。

水鳥の池では、様々な野鳥をバードウォッチングできると云う。

水鳥の池では、様々な野鳥をバードウォッチングできると云う。

当社への参拝と共に楽しみたい。

当社への参拝と共に楽しみたい。

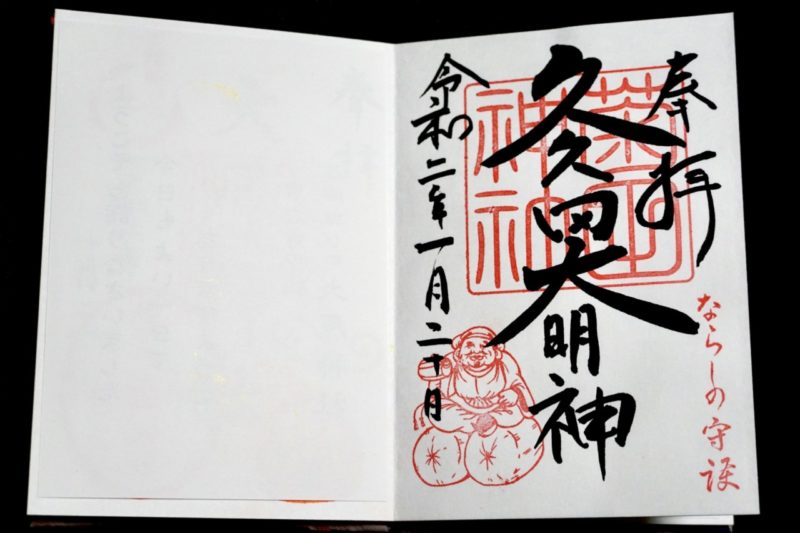

月替りの限定御朱印・見開き狛犬御朱印

通常御朱印は「菊田神社」の朱印に、「久久田大明神」の文字。

「ならしの守護」の印と、大黒天の印も押される。

「ならしの守護」の印と、大黒天の印も押される。

更に月替りの御朱印を用意。

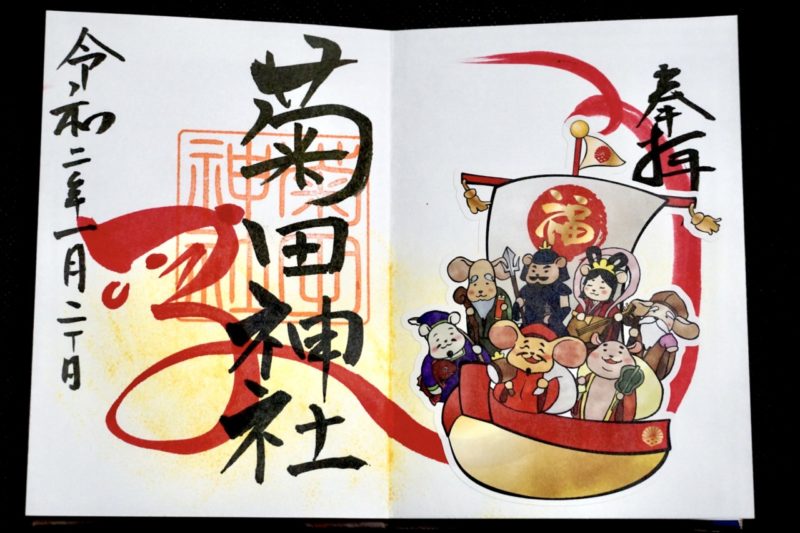

こちらは2020年1月限定の月詣御朱印。

こちらは2020年1月限定の月詣御朱印。

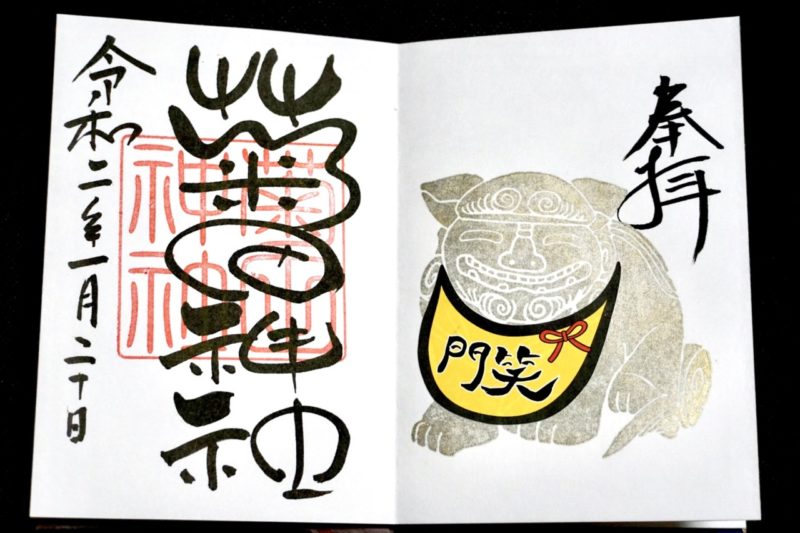

2020年1月限定の狛犬御朱印で、いずれも御朱印帳に書いて頂ける。

2020年1月限定の狛犬御朱印で、いずれも御朱印帳に書いて頂ける。

狛犬の御朱印帳・御朱印帳限定の御朱印や御札も

オリジナルの御朱印帳も用意。

通称アイーン狛犬をデザインした御朱印帳で、色は緑色・ピンク色・紺色の3種類と、大判の御朱印帳も用意。

通称アイーン狛犬をデザインした御朱印帳で、色は緑色・ピンク色・紺色の3種類と、大判の御朱印帳も用意。

筆者が頂いた緑色の御朱印帳。

狛犬に社紋、菊田からくる菊など当社らしい賑やかなデザイン。

狛犬に社紋、菊田からくる菊など当社らしい賑やかなデザイン。

御朱印帳を頂いた方のみ、最初の頁に限定の御朱印が用意される。

旧称である「久久田大明神」の金文字と、菊田神社の金色印。

旧称である「久久田大明神」の金文字と、菊田神社の金色印。

御朱印帳の最初頁の右側には「旅先安全守護」の御札が貼られているのも嬉しく有り難い仕様。

御朱印帳の最初頁の右側には「旅先安全守護」の御札が貼られているのも嬉しく有り難い仕様。

民間信仰のあんば様・下総三山の七年祭り参加の1社

当社の例祭は10月19日に行われるが、それとは別に「あんば様」と呼ばれる民間信仰行事が知られる。

毎年3月15日に近い日曜日に行われる民間信仰行事。

明治の初め頃、久々田・谷津・藤崎・鷺沼の村々で天然痘が流行。

当時の久々田村では行商が行われていて、海産物を茨城方面まで売り歩き、帰りに農産物を持ち帰る商いが行われており、茨城県稲敷郡桜川村阿波「大杉神社」(あんば様と称される)のお札が江戸時代の頃より疫病に効能があると信仰が広まっていた事から、行商人がその御札を持ち帰り、当社に納め祀ったところ、天然痘が治ったと伝わっている。

その後、「大杉神社」の分霊を祀ったのが、境内社「大杉神社」。

以後、今もなお「あんば様」のお祭りが続けられている。

以後、今もなお「あんば様」のお祭りが続けられている。

当社の「あんば様」では、「あんばーおーせー大明神!悪魔を払ってよーいやせ!」と唱えながら地区内を神輿渡御。

現在では子供神輿が出る事から、春に行う子供のためのお祭りとされている。

また当社は「下総三山の七年祭り」に参加する一社としても知られる。

下総国二之宮とされる「二宮神社」を中心に、丑年と未年にあたる年(数え7年目ごと)に開催される大祭。

船橋市・千葉市・八千代市・習志野市の9社の神輿が「二宮神社」境内に集結。

室町時代から続くお祭りで、千葉県の無形民俗文化財にも指定。

室町時代から続くお祭りで、千葉県の無形民俗文化財にも指定。参加する9社にはそれぞれ役割が設けられており、当社は「叔父」の役割を担う。

所感

習志野の守護神とされる当社。

古くは久久田大明神と呼ばれ久々田村の鎮守として崇敬を集めた。

その後、久々田村などが中核となり津田沼村(津田沼町)が誕生し、さらに習志野市が成立。

現在の津田沼の住所区画がほぼ旧久々田村であり、津田沼の鎮守とも云えるだろう。

綺麗に整備されつつも、古いものも多く残されているのが魅力。

シンボルになっているアイーン狛犬の他、多くの狛犬が置かれていて、それぞれがユニーク。

また最近は御朱印にも力を入れていて、人気の高い一社になっている。

明治になって造語されて津田沼や習志野といった地域の歴史を伝える良い神社である。

神社画像

[ 鳥居 ]

[ 記念碑 ]

[ 旧鳥居・旧扁額 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 獅子山 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 子安神社 ]

[ 大杉神社 ]

[ 小祠 ]

[ 御神池 ]

[ 御嶽大神 ]

[ 小祠 ]

[ 琴平神社 ]

[ 石碑 ]

[ 三峯神社 ]

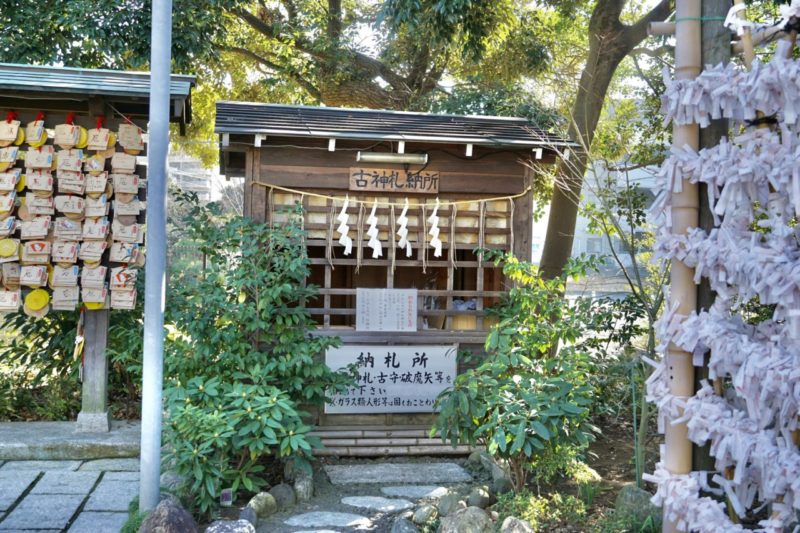

[ 古神札納所 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 御神木 ]

[ 案内板 ]

[ 菊田水鳥公園 ]

コメント