神社情報

金刀比羅大鷲神社(ことひらおおとりじんじゃ)

御祭神:大物主之命・崇徳天皇・天之鳥船命

社格等:村社

例大祭:11月酉の日(酉の市)

所在地:神奈川県横浜市南区真金町1-3

最寄駅:阪東橋駅・黄金町駅

公式サイト:https://yokohama-torinoichi.jimdo.com/

御由緒

当社は遠く安政六年(1859年)六月二日横浜が開港するにあたり港崎町(現在の横浜公園)に讃岐国象頭山(香川県琴平町)に鎮座する金毘羅大権現として創建された。慶応二年十月二十日の大火に類焼され翌三年吉原町に御遷座し更に明治五年に再び高島町七丁目の海側に遷座し金刀比羅神社と社号を改正した。これより先すでに万延元年(1860年)十月六日港崎町名主佐吉代要助はかねて神奈川奉行に差し出していた金刀比羅神社の発令許可に請書を出している。明治六年三月には地方長官の認可を受け無格社として神社明細帳に登録されることになり更に明治十五年四月に今の真金町に移転されこれが現在の神域であります。本来当社は花柳街に勧請せられたのでありますから其の移転と共にしばしばの御遷座が行われたものと思われます。大正十二年九月の関東大地震、更には大東亜戦争の戦災に惜しくも社殿は炎上され昭和二十五年仮社殿再建、平成元年八月鉄筋コンクリート入り母屋造りに建設されたものである。

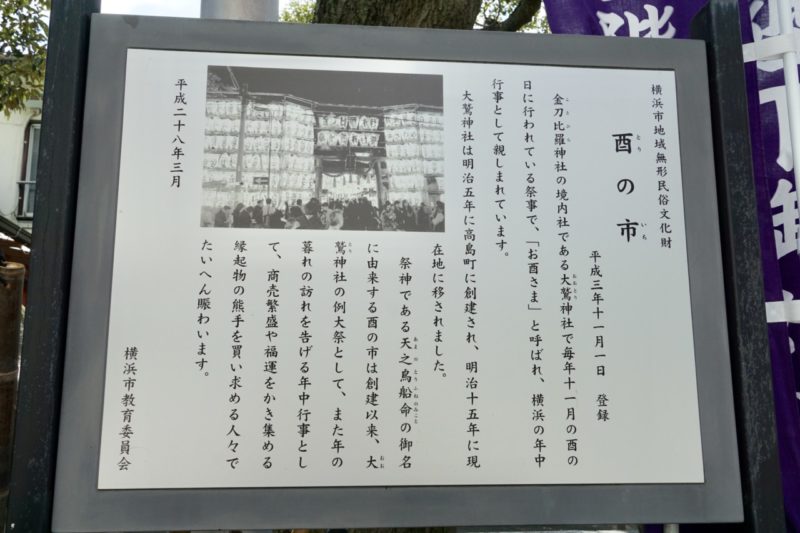

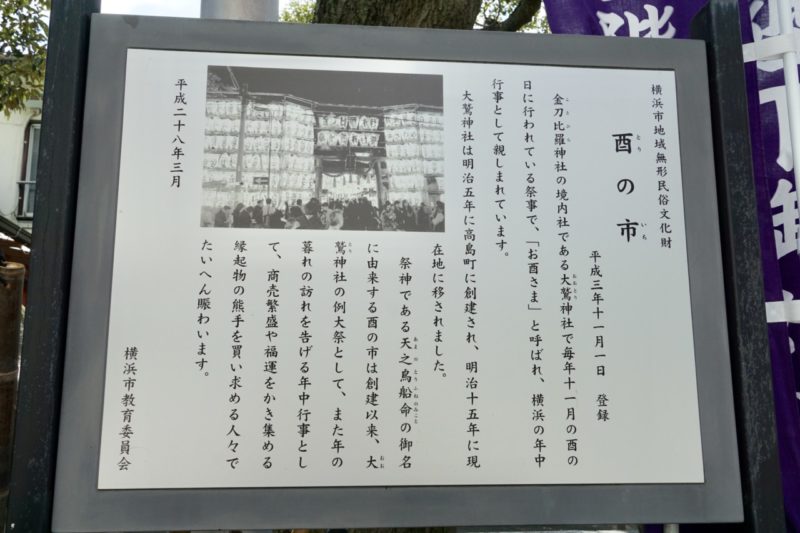

酉の市行事は明治初年高島町に金刀比羅神社が遷座された頃、江戸吉原の例に倣ってお酉様を同社境内に末社として勧請されこれが大鷲神社のはじめである。この頃から酉の市祭りは盛んで、「開運守護」「商売繁盛」の守り神として崇敬篤く現在は戦後金刀比羅神社と御同座して現在の社号に社名変更された。酉の市祭事はもっぱら武士階級の祭りでもあったようだが酉の市祭事が商人や花街の根強い開運守護または福運を熊手をもってかき集める縁起から喜ばれご神徳高く毎年十一月の酉の日盛大に斎行され当日は数百軒の露天商が立ち並び開運の熊手を受けられる善男善女で殷賑を極め独占的な年中行事として有名である。(境内の掲示より)

参拝情報

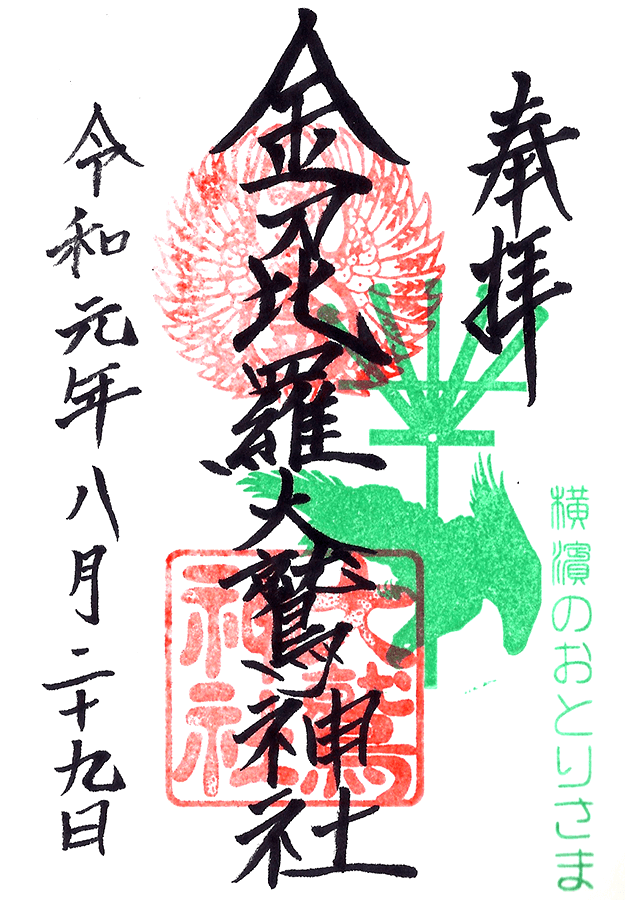

参拝日:2019/08/29(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

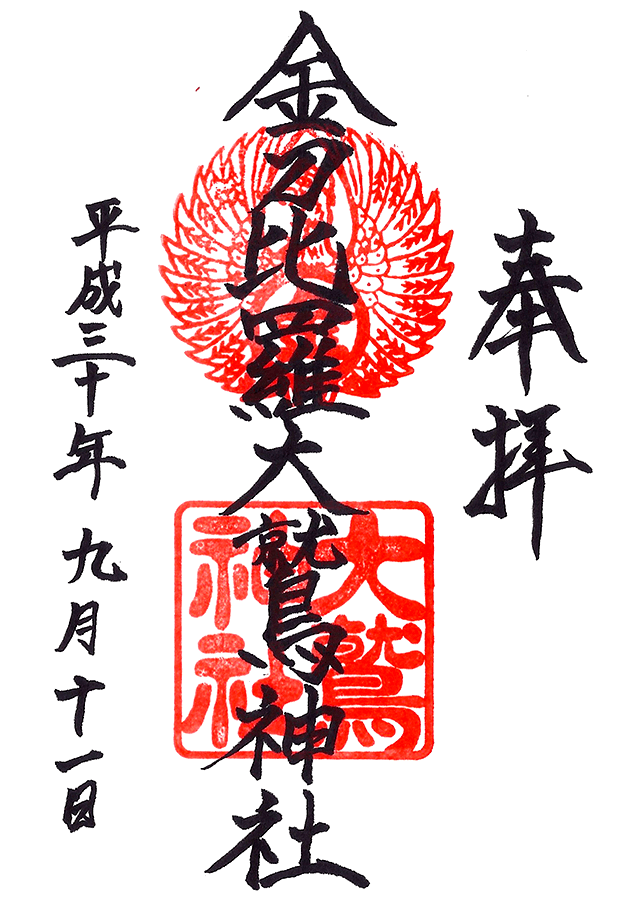

参拝日:2018/09/11(御朱印拝受)

御朱印

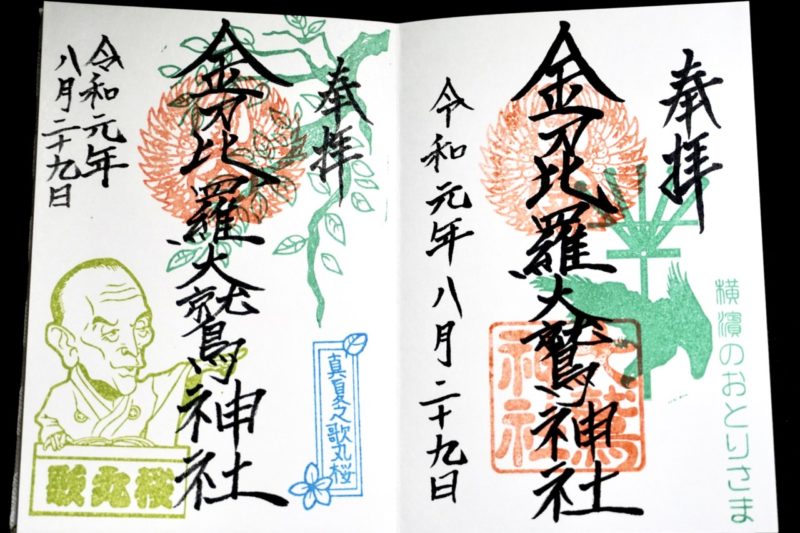

初穂料:300円(通常)・500円(月替り)

社務所にて。

※2019年4月より月替り御朱印を用意していたが現在は中止。(詳細は公式サイトにて)

1月1日から数量限定で「お正月限定御朱印」

※数量限定。なくなり次第終了。

歴史考察

酉の市で知られる横濱のお酉様

神奈川県横浜市南区真金町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、かつて一帯にあった遊郭の鎮守。

古くは「金刀比羅神社」として遊郭に創建され、遊郭の移転と共に遷座した歴史を持つ。

その後、吉原遊廓に倣い「大鷲神社」が末社・別宮として鎮座。

現在は相殿となり「金刀比羅大鷲神社」と称される。

11月酉の日に「酉の市」が開催される事で知られ、大変賑わうため、現在では「横濱のお酉様」と呼ばれ崇敬を集めている。

横浜開港にあたり創建された金毘羅大権現

社伝によると、安政六年(1859年)に創建と云う。

安政五年(1858)、江戸幕府がアメリカ合衆国と日米修好通商条約(安政五カ国条約)を締結。

これにより神奈川の開港が定められたものの、幕府は国防の面から東海道に直結する神奈川宿・神奈川湊を避け、対岸の寂れた漁村であった横浜村に開港場を新設することを決定。

東海道五十三次の3番目の宿場。

現在の神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町付近。

近くには神奈川湊(かながわみなと)と呼ばれる港があった。

安政六年(1859)、横浜港が開港され貿易を開始。

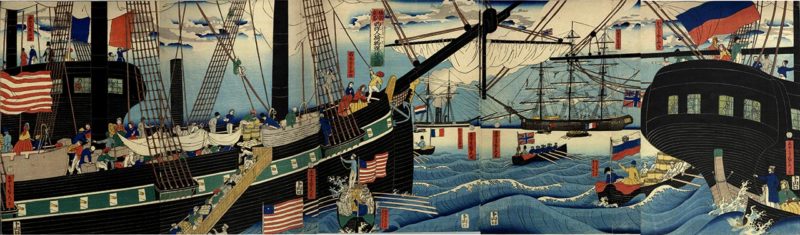

横浜絵の第一人者と呼ばれた歌川貞秀の作品。

多くの外国の商船が往来している横浜を描いている。

古くは寂れた漁村であった横浜が開港場となり、貿易の街として急速に発展していく。

江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵の様式。

横浜港、商館風建物、異国人の風俗などが描かれているのが特徴。

同年、横浜開港に合わせて、港崎町(現・横浜公園/横浜スタジアム)に讃岐国象頭山(香川県琴平町)に鎮座する「金毘羅大権現」を勧請。

これが当社の始まりとされている。

現在の「金刀比羅宮」(香川県仲多度郡琴平町)。

江戸時代までは神仏習合の中、真言宗「象頭山松尾寺金光院」という寺院で、「象頭山金毘羅大権現」と呼ばれたが、明治の神仏分離・廃仏毀釈によって「金刀比羅宮」と云う神社となる。

海上交通の守り神として信仰を集め、全国にある金毘羅信仰(こんぴらしんこう)の総本宮、現在も人々からは「こんぴらさん」と呼ばれ親しまれている。

港崎遊郭の鎮守・浮世絵に描かれた遊郭と当社

当社が創建された港崎町は「港崎遊郭」と呼ばれる遊郭が開業されていた地。

当社を勧請したのは、港崎遊郭にあった「岩亀楼」の主人・岩槻屋佐吉と云う人物であった。

安政六年(1859)に横浜で開業した遊郭。

外国奉行によって開港場に近い関内の太田屋新田に遊郭を建設することを計画。

品川宿の岩槻屋佐吉らが泥地埋め立てから建設まで請け負い開業。

遊郭の構造は江戸の吉原遊郭を、外国人の接客は長崎の丸山遊郭を手本にした。

現在の横浜公園(横浜スタジアムがある公園)にあたる。

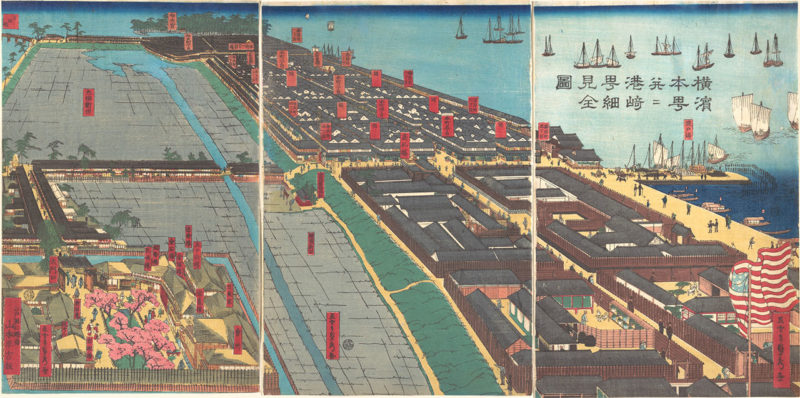

港崎遊郭については、当時の浮世絵にも幾つか残る。

当時の港崎遊郭を描いていて、江戸の吉原遊廓に似た構造で、吉原と同様に桜が美しい遊郭。

吉原をかなり参考にして造られた事が窺える。

大門を潜り奥左手に「岩亀楼」を見る事ができ、この岩亀楼主人・岩槻屋佐吉が中心となり、港崎遊郭を開業し、さらには当社の創建も行っている。

当社を創建し、港崎遊郭を開業した名主・岩槻屋佐吉の遊女屋。

岩槻屋の音読みから「がんきろう」と呼ばれ、遊郭の中でも特に豪華で、昼間は一般庶民に見物料を取って閲覧させていた程の設備を誇った。

岩亀楼内は日本人用と外国人用に分かれていて、岩亀楼で遊ぶ外国人の姿は浮世絵(横浜絵)にも描かれている。

右手が開港された横濱港と横濱本町。

左下に描かれているが港崎遊郭。

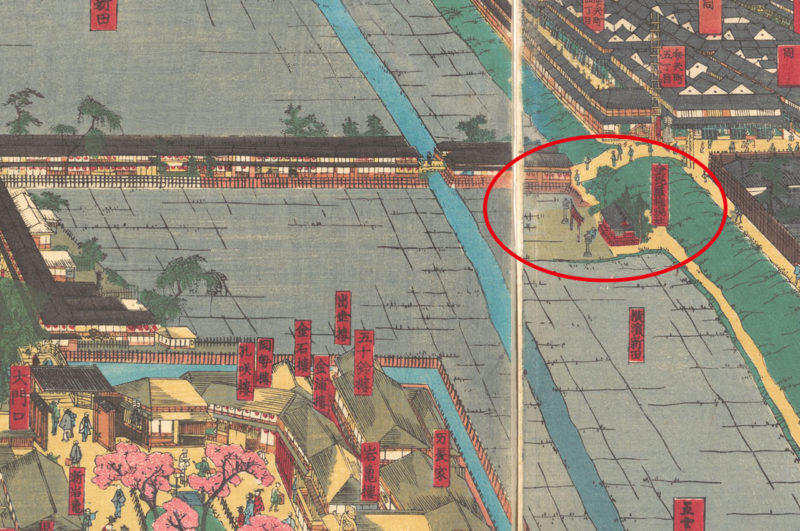

当社はその中央、横浜港と港崎遊郭を結ぶ位置に描かれている。

太田屋新田に開業された港崎遊郭の周辺にはまだ新田が残っていて、港崎遊郭は田園を開拓して開業された事が窺える。

横浜港から港崎遊郭の大門への道が整備されていて、その始まりの土手下に当社が鎮座。

「金毘羅権現社」と記してあり、港崎遊郭の守り神であった。

遊郭の焼失や移転と共に遷座・遊郭と共に歩んだ幕末から明治

慶応二年(1866)、豚屋火事で港崎遊郭が多大な被害を受ける。

同年11月26日に横浜関内で発生した火事で別名「関内大火」。

豚肉料理屋から出火したためこう呼ばれ、開港後の横浜関内を焼き尽くした。

港崎遊郭も焼き尽くし、遊女400人以上が焼死したと云われる。

当社も同様に焼失したと伝わる。

慶応三年(1867)、港崎遊郭が移転。

関外の吉田新田北一ツ目を吉原町と改称して再興され「吉原遊郭(通称:横浜吉原)」と改称。

同年、当社も遊郭の移転と合わせ、吉原町に遷座。

明治四年(1871)、再び火災にて吉原遊廓が焼失。

当社も同様に焼失している。

明治五年(1872)、遊郭が高島町に移転して「高島町遊郭」と称する。

当社も遊郭の移転に合わせ、高島町の海側に遷座し「金比羅神社」に改称。

同時に江戸吉原の「浅草鷲神社」に倣いお酉様が末社として勧請され「酉の市」を開始。

「浅草鷲神社」の「酉の市」は江戸時代後期より日本一の「酉の市」として栄えた。

盛況を支えた要因として、裏手に「吉原遊郭」があり、「酉の市」が開催されると遊郭内が開放されたため、大賑わいとなった歴史を持ち、現在に至っている。

こうした遊郭と酉の市の関係に倣い、当社にもお酉様が勧請された。

明治十三年(1880)、吉田新田の南三ツ目(現・真金町・永楽町)へ移転し、「永真遊郭街」と呼ばれた。

明治十五年(1882)、当社も遊郭を追うように真金町に移転。

これが現在の鎮座地となっている。

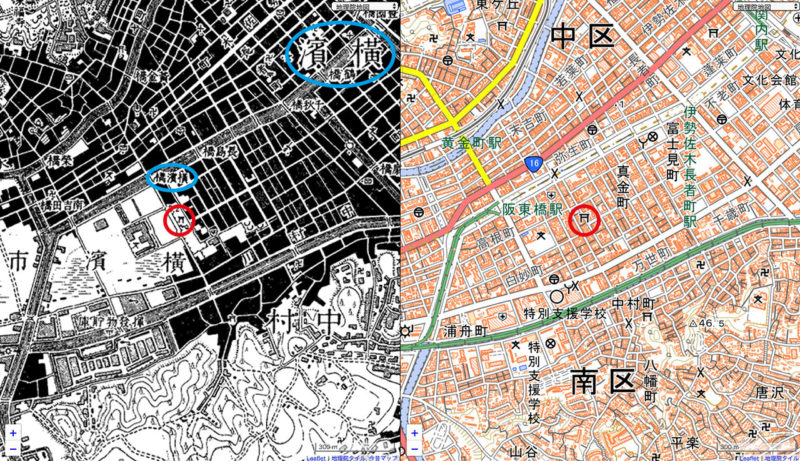

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、既に現在と同じ一画に鎮座していたのが分かる。

当社の東側に広がるのが真金町の遊郭街で、永楽町と合わせて「永真遊郭街(えいしんゆうかくがい)」と呼ばれた。

北側に新吉田川に架かる横濱橋があり、これが現在の「横浜橋通商店街」の由来。

関東大震災以降の歩み・赤線地帯であった永真遊郭街

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当社も被害を受け社殿が焼失。

大正十三年(1924)、社殿が再建。

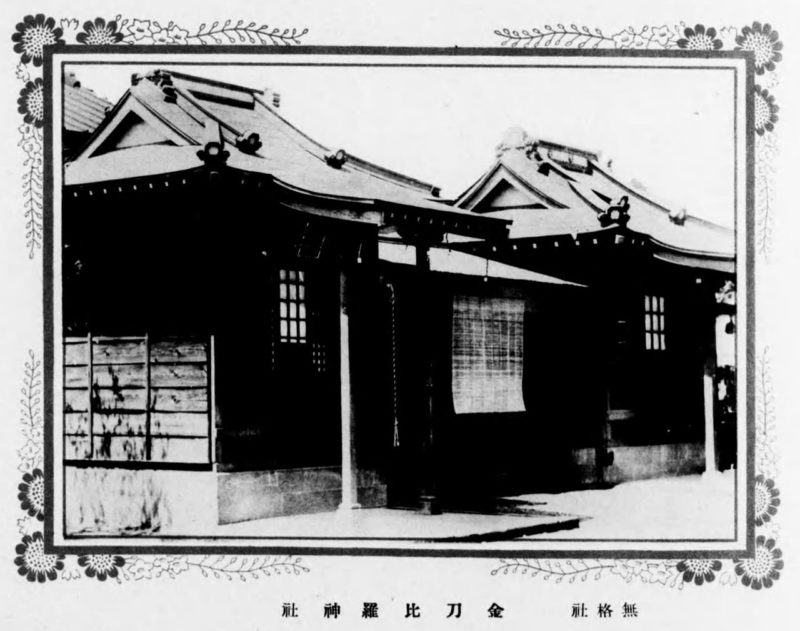

「無格社 金刀比羅神社」として紹介されているのが当社。

かなり黒つぶれしてしまってはいるが、戦前の社殿の様子が分かる。

酉の市の人気を独占する真金町の大鷲神社は金刀比羅神社の一境内社であるが此の金刀比羅神社は安政六年讃岐國象頭山金毘羅大権現を勧請して創建したと云ふ。(神奈川県神社写真帖)

昭和二十年(1945)、5月29日に横浜大空襲が発生。

甚大な被害を受け、再び社殿が焼失。

昭和二十五年(1950)、社殿が再建。

当時はまだ「永真遊郭街」が残る地で、遊郭街の鎮守として崇敬を集めた。

戦後の「永真遊郭街」(現・真金町と永楽町)は赤線地帯として栄えた。

日本政府の公認で売春が行われていた地域の俗称。

昭和三十三年(1958)、売春防止法(1956年制定)の完全施行を前に一斉に売春宿が廃業。

当地は「横浜橋商店街」を擁する下町の住宅街に変貌していき、遊郭街だった面影は残しておらず、性風俗産業とはほぼ無縁の一画となった。

昭和六十三年(1988)、社殿を造営。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

横浜橋通商店街の一画に鎮座

横浜市南区を代表する商店街「横浜橋通商店街」の一画に鎮座。

商店街のアーケードからやや東の先にこぢんまりとして鎮座。

商店街のアーケードからやや東の先にこぢんまりとして鎮座。

かつて遊郭の鎮守として信仰を集め、現在は横浜橋通商店街を始めとした地域一帯の信仰を集める。

朱色の鳥居と玉垣で囲まれた境内。

朱色の鳥居と玉垣で囲まれた境内。

鳥居の扁額には「金刀比羅大鷲神社」の文字。

鳥居の扁額には「金刀比羅大鷲神社」の文字。

社号碑にも同様に「金刀比羅大鷲神社」。

社号碑にも同様に「金刀比羅大鷲神社」。

元は「金刀比羅神社」と末社「大鷲神社」であったが、現在は相殿となり合わせて呼ばれている事が分かる。

元は「金刀比羅神社」と末社「大鷲神社」であったが、現在は相殿となり合わせて呼ばれている事が分かる。

鳥居を潜ってすぐ右手に手水舎。

水が張られ綺麗に整備されている。

水が張られ綺麗に整備されている。

こんぴらさんとお酉様が相殿された社殿

朱色の鳥居を潜った先に社殿。

昭和六十三年(1988)に造営された鉄筋コンクリート造の社殿。

昭和六十三年(1988)に造営された鉄筋コンクリート造の社殿。

かつては「金刀比羅神社」であったが、現在は相殿として「大鷲神社」が祀られている。

かつては「金刀比羅神社」であったが、現在は相殿として「大鷲神社」が祀られている。

こんぴらさんらしい丸に金と、お酉様らしい酉が合わさった社紋。

こんぴらさんらしい丸に金と、お酉様らしい酉が合わさった社紋。

現在は主客が逆転していて、「横濱のお酉様」と呼ばれ、崇敬を集めている。

現在は主客が逆転していて、「横濱のお酉様」と呼ばれ、崇敬を集めている。

境内社の稲荷社・狛犬・すし塚など

社殿の右手に接続されるように境内社の伏見稲荷社。

稲荷信仰の例祭である2月の午の日が例祭日。

稲荷信仰の例祭である2月の午の日が例祭日。

拝殿前には一対の狛犬。

昭和二十五年(1950)に奉納された狛犬。

昭和二十五年(1950)に奉納された狛犬。

招魂系の狛犬で、当社の旧社殿が再建された際に奉納されたもの。

招魂系の狛犬で、当社の旧社殿が再建された際に奉納されたもの。

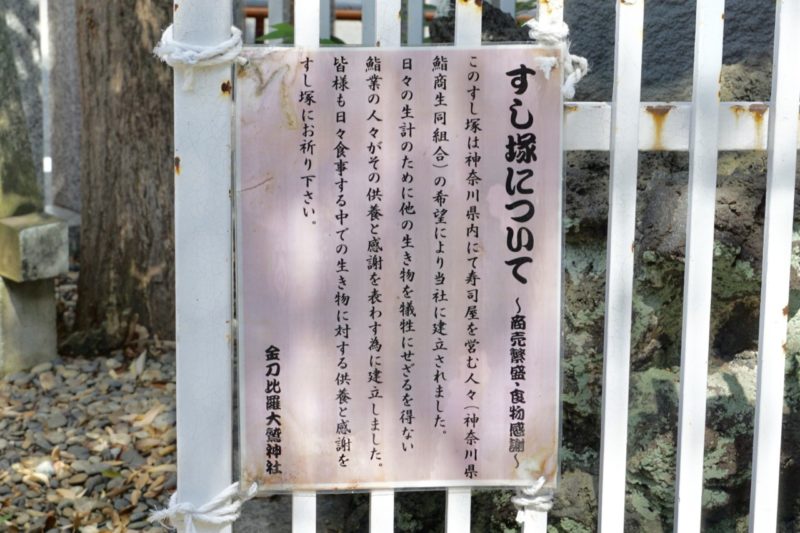

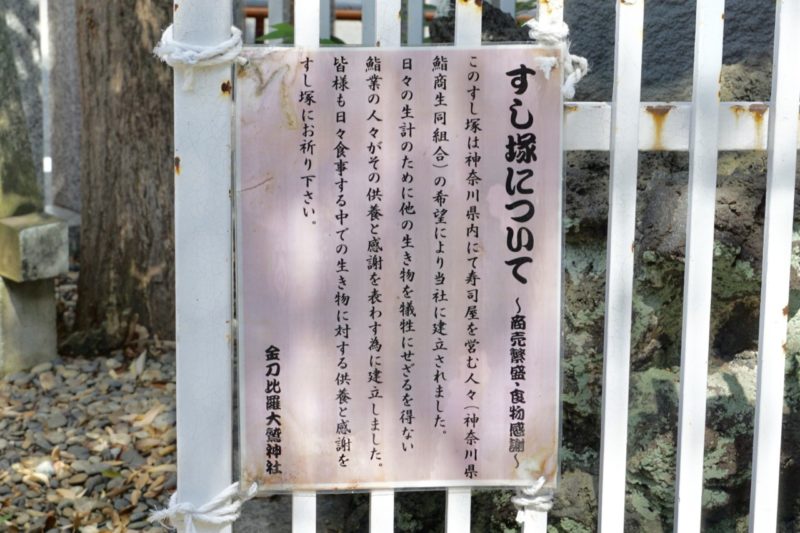

境内にはすし塚。

神奈川県内で寿司屋を営む人々(神奈川県鮨商生同組合)の希望によって建立された塚。

神奈川県内で寿司屋を営む人々(神奈川県鮨商生同組合)の希望によって建立された塚。

鮨業の人々が供養と感謝を表すために建立された。

鮨業の人々が供養と感謝を表すために建立された。

横浜の初冬を告げる風物詩・当社の酉の市

当社の例祭は11月の酉の日。

横浜の初冬を告げる風物詩として大変賑わう。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

当社の酉の市は、明治五年(1872)に開始したとされている。

遊郭が高島町に移転して「高島町遊郭」と称した際、当社も遊郭の移転に合わせ、高島町の海側に遷座し「金比羅神社」に改称。

同時に江戸吉原遊郭の「浅草鷲神社」に倣いお酉様が末社として勧請され「酉の市」が開始された。

大変な賑わいを見せ、市の無形民俗文化財指定第一号。

社頭には多くの鳥居が立ち並ぶ。

社頭には多くの鳥居が立ち並ぶ。

一の酉:11月8日(金)

二の酉:11月20日(水)

※2019年は二の酉までで三の酉はない。

真金町や当社は桂歌丸ゆかりの地

当社が鎮座する真金町は、落語家・桂歌丸のゆかりの地として知られる。

公益社団法人落語芸術協会5代目会長。

TV番組『笑点』放送開始から演者として活躍し、同番組の5代目司会者を務めた。

当社が鎮座する真金町の出身の落語家で、晩年まで同町に居住。

生前は横浜橋商店街の名誉顧問に就任。

2011年には商店街の公園に植樹された桜が「歌丸桜」と命名。

2011年には商店街の公園に植樹された桜が「歌丸桜」と命名。当然、当社との関わり合いも深く、生前は酉の市になると桂歌丸の名が入った提灯が掲げられていた。

カラフルな月替り御朱印・歌丸桜の御朱印

1月1日から数量限定で「お正月限定御朱印」

※数量限定。なくなり次第終了。

右が現在の通常御朱印でお酉様と熊手のスタンプ付き、左が2019年8月の月替り御朱印。

2019年8月の月替り御朱印には歌丸桜と歌丸師匠の姿のスタンプが押されていた。

2019年8月の月替り御朱印には歌丸桜と歌丸師匠の姿のスタンプが押されていた。

月替り御朱印の中で歌丸桜の御朱印が用意される事がある。(現在は中止)

過去に2019年4月・8月(※2019年9月現在)の御朱印に押印されていた。

過去に2019年4月・8月(※2019年9月現在)の御朱印に押印されていた。 歌丸桜は大通り公園の一角にある紅枝垂れ桜なので、合わせて見るのもよいだろう。

歌丸桜は大通り公園の一角にある紅枝垂れ桜なので、合わせて見るのもよいだろう。所感

横浜の真金町に鎮座する当社。

当社の歴史は横浜の遊郭の歴史と云える。

港崎遊郭の開業と共に、その遊郭の鎮守として創建された当社。

海上交通の守り神であるこんぴらさんを勧請し創建。

その後、幾度も火災による遊郭の焼失、移転を受け、当社もその度に遷座し再建。

遊郭の鎮守として創建されたため、遊郭と共に移り続けたと云える。

赤線廃止後の真金町は、横浜橋商店街に代表されるような性風俗産業とは無縁の地域となっているが、碁盤の目の区画や当社などに、遊郭があった名残りを僅かに残す。

江戸の吉原遊廓に倣い、酉の市で賑わったお酉様を勧請し、現在では主客が逆転して「横濱のお酉様」として崇敬を集め、酉の市が大いに賑わうというのも面白い。

当地、さらには横浜の遊郭の歴史を伝える、良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 社殿 ]

[ 伏見稲荷神社 ]

[ すし塚 ]

[ 御籤掛 ]

[ 社務所 ]

[ 神輿庫 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

[ 歌丸桜(大通り公園内) ]

コメント