神社情報

篠原八幡神社(しのはらはちまんじんじゃ)

篠原八幡大神(しのはらはちまんおおかみ)

御祭神:應神天皇(誉田別命)

社格等:村社

例大祭:8月25日に近い日曜

所在地:神奈川県横浜市港北区篠原町2735

最寄駅:新横浜駅・菊名駅

公式サイト:http://www.shinohara-80000.com/

御由緒

当神社は後鳥羽院建久三年九月鈴木村の鎮守として仝村字会下谷に勧請奉斉し、鶴崎八幡と称す。寛永八年仝村字表谷に社殿を建立して奉遷し、其後寛文七年時の代官伊奈半十郎手代新井孫兵衛により社殿を再建し若宮八幡と称した。武蔵風土記稿に鶴崎八幡と称したるいわれを知らずとあり、鈴木村は篠原村となり若宮八幡宮は八幡大神と奉称するにいたった。

明治六年村社に列せらる。

昭和十五年八月十五日、明治三十九年勅令第九十六号による神饌幣帛料を供進すべき神社に指定された。古事記や日本書紀に書かれてあります。

命は極めて慈悲深く武勇にすぐれ神話によれば生まれながらにして歩き御成長に従いいよいよたくましく身の丈七尺余り衆に秀れた偉丈夫となり一生涯一度の病気もなされず百十歳迄長生きをされたとの伝説があります。このような御祭神でありますので昔から子育て八幡といわれ村人は子供が丈夫に育つように又無病息災を祈り戦に臨む者は武運長久を祈って出兵する者が多く永い間世人の信仰を得たのであります。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

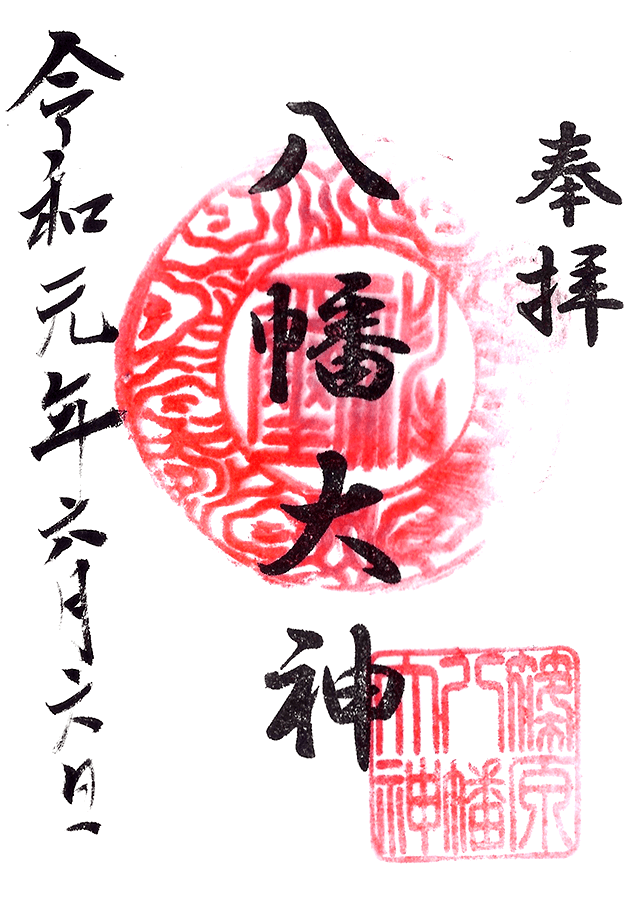

参拝日:2019/06/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

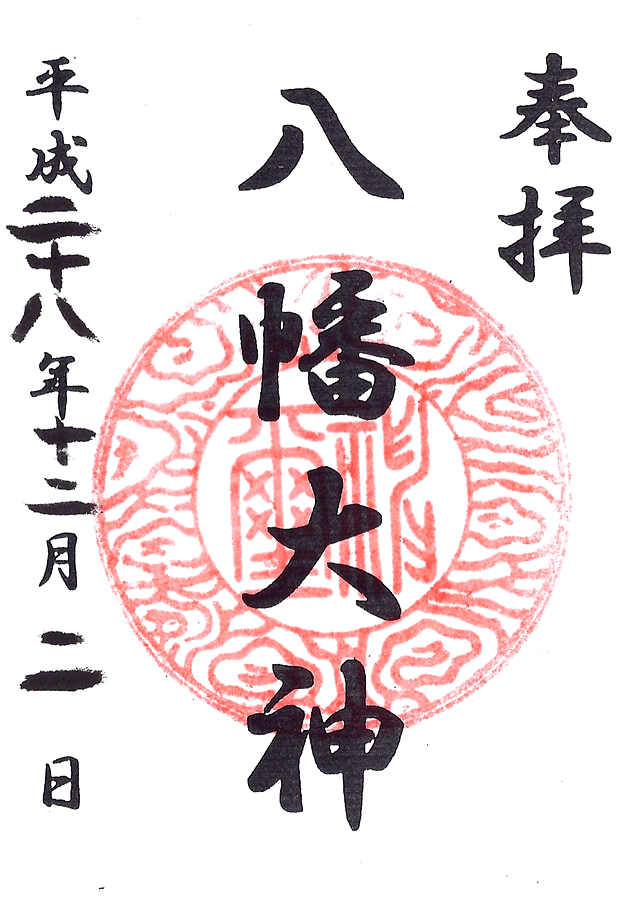

参拝日:2016/12/02(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

旧篠原村(新横浜など)鎮守の八幡さま

神奈川県横浜市港北区篠原町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧篠原村の鎮守。

「篠原八幡神社」として紹介するが「八幡大神」と称する事も多い。

八幡山と呼ばれる高台の山頂に鎮座。

旧篠原村は篠原周辺の他、現在の新横浜も含まれていて、当社は新横浜鎮守の神社である。

鈴木村(後の篠原村)の鎮守・鶴崎八幡と称する

社伝によると、建久三年(1192)に創建と伝わる。

当時の当地周辺は鈴木村(後の篠原村)と呼ばれた村落。

その鈴木村の鎮守として鎌倉の「鶴岡八幡宮」より勧請、「鶴崎八幡」と称されたと云う。

創建時は鈴木村の会下谷(えげや)という場所に創建していたと伝わる。

会下谷と云う名は現在は地名としては残っていないが、「篠原町会下谷公園」という公園にその名を残す。

当社よりもやや南西にある交通の便が悪い、古い樹林地が未だに残る公園で、「グリーンコーポ篠原第2」付近。

この周辺が創建の地であったと思われる。

現在も近くにある「観音寺」(港北区篠原町2777)が別当寺であった。

江戸時代に当地へ遷座・若宮八幡宮と称する

寛永八年(1631)、表谷にという場所に社殿を建立し遷座。

表谷は現在の新横浜駅の東南部で、これが現在の鎮座地。

当社が遷座した表谷の地には、かつて「篠原城」と呼ばれた城跡が発掘されていて(当社の北400mほど)、後北条氏の支配下における中世(戦国時代)の小さな城だったと見られている。

後北条氏の家臣・金子出雲が城主だったのではないかと推定されており、後北条氏の滅亡と共に廃城になったと思われ、そうした地に遷座したという事になる。

寛文七年(1667)、代官・伊奈半十郎の手代であった新井孫兵衛により社殿を再建。

「鶴崎八幡」と呼ばれていた当社は、遷座によって「若宮八幡宮」と称されるようになる。

後述するが遷座前の創建地にも「八幡社」が残されていたようだ。

江戸時代には鈴木村は篠原村へ改称。

当社は篠原村の鎮守を担った。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(篠原村)

八幡社

小名會下谷にあり。鶴崎八幡と號す。其名づけしいわれを知らず。わづかなる祠にて二間四方の覆屋あり。鎮座の年歴を傳へず。この所は村内若宮八幡社の舊地なりと云。村内東林寺のもち。

若宮八幡宮

例祭十一月二十日。本社東向拝殿をつくりかけ二間半に三間半。本地正観音坐像四寸許なるを安ぜり。前に石の鳥居あり村内観音寺の持。

篠原村には「八幡社」「若宮八幡宮」と当社に関連する2社が掲載。

別当寺も違うため、別々の神社という認識だった事が窺える。

「八幡社」の項目には鶴崎八幡と称された事と、「若宮八幡社」の旧地と記されている事から、元は同じ神社であった事が推測でき、当社の元になった神社であった事が分かる。

遷座前の地(創建地)祀られていたのが「八幡社」、遷座先(現在地)で祀られていたのが「若宮八幡宮」で、江戸時代はどちらにも八幡さまが鎮座していた事が分かる。

天保六年(1835)、「若宮八幡宮」には拝殿・幣殿・覆殿が再建。

これらが改修されつつ現存。

これらが改修されつつ現存。

明治以降の歩み・古地図で見る鎮座地

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、篠原村の鎮守として村社に列した。

明治二十二年(1889)、町村制施行に伴い、篠原村・大豆戸村・菊名村・樽村・大曽根村・太尾村・南綱島村・北綱島村が合併して「大綱村」が成立。

当地は大綱村の篠原となり、後に篠原町となる。

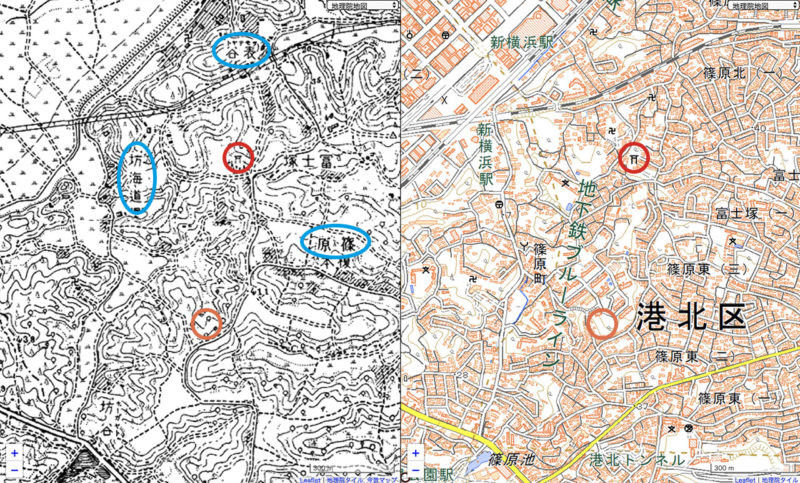

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

これが『新編武蔵風土記稿』に記された「若宮八幡宮」(現在の当社)。

一方で橙円で囲ったのが、創建場所と推定できる場所で、『新編武蔵風土記稿』の記述から江戸時代には「八幡社」が鎮座していたが、神社の記号が見えない事から、この頃には二社が合祀されと思われる。

篠原の他、古い地名の表谷という文字も見る事ができる。

現在の新横浜駅周辺は旧篠原村圏内で、古くは坊海道と呼ばれた。

坊海道と呼ばれた古道があり、それに因んだ地面だと云う。

昭和三十九年(1964)に東海道新幹線開業に伴い新横浜駅が開業するまでは、大変のどかで田圃が広がる村落であった。(開業当時は「田んぼの中の新幹線駅」と呼ばれる程)

大正十二年(1923)、関東大震災により鳥居が倒壊。

昭和二年(1927)、現存する石鳥居が再建。

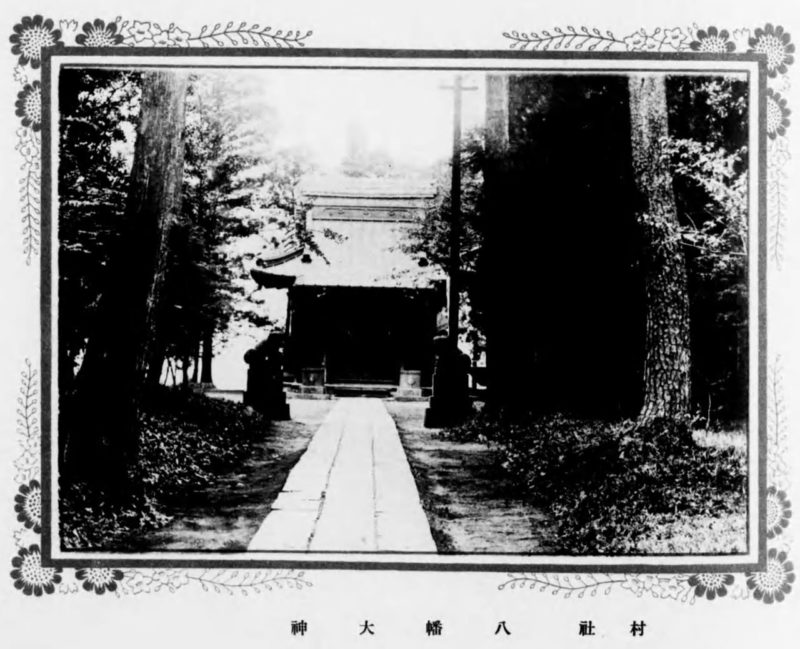

戦前の社殿であるが現在とほぼ変わらぬ造り。

改修されながら現存しているのが分かる。

昭和十五年(1940)、神饌幣帛料供進社に指定。

戦時中は戦火を免れており、社殿など多くが現存。

戦後になり境内整備が進む。

平成三年(1991)、創建八百年記念祭が斎行。

旧篠原村一帯の鎮守として崇敬を集め続けている。

かつての篠原村の鎮守であった当社。

現在は、篠原町・篠原北・篠原東・富士塚・仲手原・仲手原南町・篠原台町・篠原西町・錦ヶ丘・泉が丘・ふじ町・新横浜などに分けられていて、新横浜都心の中心となっている新横浜の鎮守でもある。

境内案内

新横浜南部は今ものどかな一画・八幡山の頂に鎮座

最寄駅は新横浜駅もしくは菊名駅であるが、どちらからも距離が多少あるのと、この一帯は昔から坂道と入り組んだ道が多く少し行きにくいエリア。

新横浜は商業的にも発達した北部と違い、今も南部に古いのどかな光景が残っており、当社もそうした篠原町の一画に鎮座。

新横浜は商業的にも発達した北部と違い、今も南部に古いのどかな光景が残っており、当社もそうした篠原町の一画に鎮座。

当社までは坂が続き、当社は八幡山と呼ばれる丘の頂上に鎮座する形。

当社までは坂が続き、当社は八幡山と呼ばれる丘の頂上に鎮座する形。

鳥居は昭和二年(1927)に関東大震災から再建されたもの。

扁額には八幡神社。

扁額には八幡神社。

社号碑には「篠原八幡大神」。

社号碑には「篠原八幡大神」。

この近くに関東大震災で倒壊した旧鳥居の一部も置かれている。

この近くに関東大震災で倒壊した旧鳥居の一部も置かれている。

緑溢れる境内・江戸後期の狛犬

鳥居の先には比較的長い参道が続き、境内も広々としたもの。

緑溢れる境内で清々しい。

緑溢れる境内で清々しい。

参道の右手に手水舎。

昭和三十六年(1961)に再建されたもの。

昭和三十六年(1961)に再建されたもの。

2019年6月参拝時には手水舎の裏手に紫陽花が綺麗に咲いていた。

2019年6月参拝時には手水舎の裏手に紫陽花が綺麗に咲いていた。

参道途中に一対の狛犬。

天保十年(1839)に奉納された狛犬。

天保十年(1839)に奉納された狛犬。

阿吽共に子持ちの狛犬。

阿吽共に子持ちの狛犬。

流れるような尾の造形が美しい。

流れるような尾の造形が美しい。

天保年間の社殿が現存・社殿裏の御神木

参道の正面に木造社殿。

天保六年(1835)に再建された社殿。

天保六年(1835)に再建された社殿。

拝殿・幣殿・覆殿は当時のものが改修されながら現存している。

拝殿・幣殿・覆殿は当時のものが改修されながら現存している。

木鼻などの彫刻も精微で状態も良い。

木鼻などの彫刻も精微で状態も良い。

拝殿には見事な額も掲げられており、当社に対する崇敬が伝わる。

拝殿には見事な額も掲げられており、当社に対する崇敬が伝わる。

幣殿・本殿も同様によい状態。

幣殿・本殿も同様によい状態。

本殿の裏手には2本の樫の大木。

聖域となっていて入る事はできないので眺めるのみになるが、古くからの御神木。

聖域となっていて入る事はできないので眺めるのみになるが、古くからの御神木。

雄と雌の樫の木であるため、現在では夫婦円満・縁結び・親子和合の御利益があると親しまれている。

雄と雌の樫の木であるため、現在では夫婦円満・縁結び・親子和合の御利益があると親しまれている。

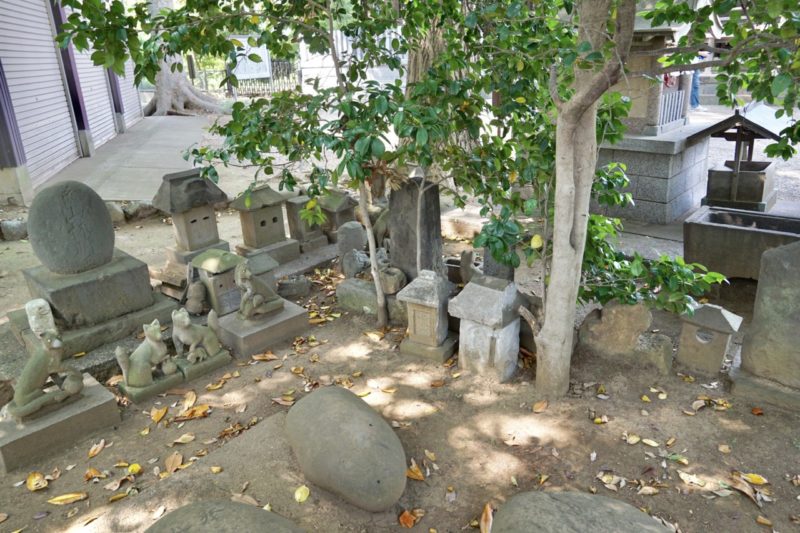

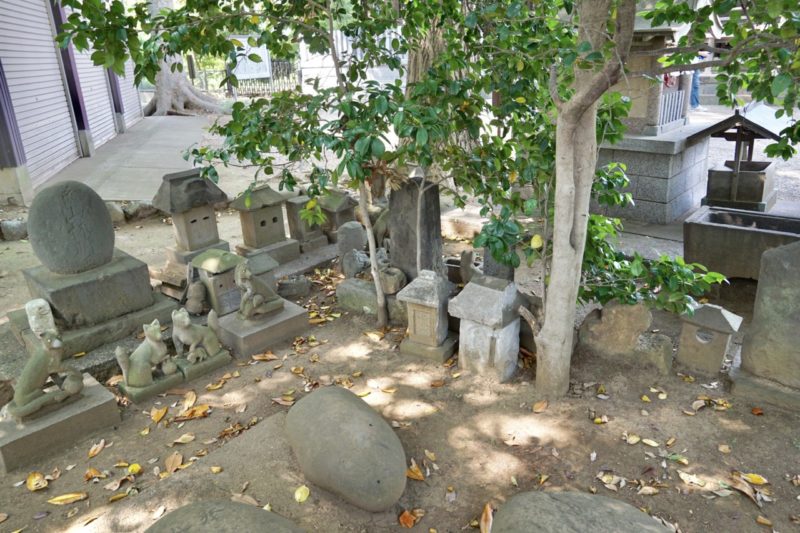

稲荷社・庚申塔や力石など歴史を伝える一画

境内社は境内左手に稲荷社。

この稲荷社の周囲には庚申塔や古い小祠が並び、篠原村の信仰の歴史を伝えてくれる。

この稲荷社の周囲には庚申塔や古い小祠が並び、篠原村の信仰の歴史を伝えてくれる。

江戸時代の古い庚申塔が多数。

江戸時代の古い庚申塔が多数。

さらに稲荷社を始めとした小祠。

さらに稲荷社を始めとした小祠。

いずれも明治の合祀政策などで境内に遷されたものであろう。

いずれも明治の合祀政策などで境内に遷されたものであろう。

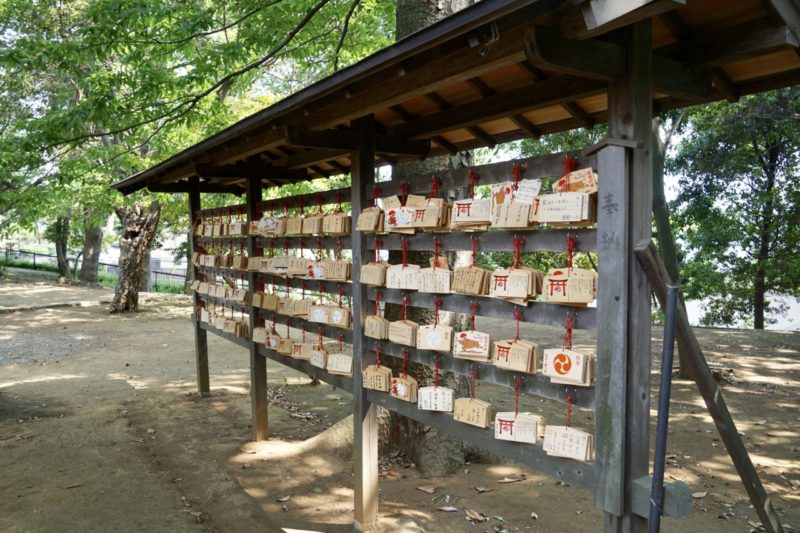

参道右手には立派な神楽殿がある。

昭和五十八年(1983)に改築されたもの。

昭和五十八年(1983)に改築されたもの。

日本神社百選の境内・冬至の日に鳥居から見る日の出

周囲が坂となっていて小高い丘に鎮座する当社は、新横浜の南側を一望する事ができる。

当社は景観の良さから日本神社百選に選定。

当社は景観の良さから日本神社百選に選定。

日本神社百選は昭和四十六年(1971)に秋田書店より発行された臼田彦五郎監修『日本人じゃ100選めぐり』が知られるが、当社が選定された日本神社百選は平成二十三年(2011)に民芸追求より発行された進藤彦興著『詩でたどる日本神社百選』に掲載された神社を云う。

参道途中から鳥居を振り返っても見晴らしが良い。

丘の頂上に位置するため、冬至の日になると、この鳥居の真ん中から日が昇るという。

丘の頂上に位置するため、冬至の日になると、この鳥居の真ん中から日が昇るという。

差し込んだ日は直線の参道に走り、本殿の奥にある神鏡に当たり反射すると伝わり、この日は近所の氏子によって炊き出しなども催される。

差し込んだ日は直線の参道に走り、本殿の奥にある神鏡に当たり反射すると伝わり、この日は近所の氏子によって炊き出しなども催される。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

初日の出も見ることができると云い、崇敬を集めている。

ささがねの篠原の岡の頂き

篠原八幡神社の正面鳥居冬至の日の早朝

ギラリと抜きだされた

日本刀のように

朝日が昇り

光はまっすぐ参道を走って

拝殿奥の鏡を照らす鏡からも朝日が照り返し

人々はその時そこに

選ばれて居合わせている幸せを

つかのま あじわう(詩でたどる日本神社百選より)

当社が日本神社百選に選定された進藤彦興著『詩でたどる日本神社百選』では、その冬至の日の美しさを詩にしている。

『逃げ恥』最終回のロケ地

当社の境内は2016年公開TVドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』(通称:逃げ恥)最終回のロケ地になった事でも知られる。

恋ダンスなどでブームを起こした際には、聖地巡礼として参拝に来る形も多かった様子。

御朱印は基本的に書き置きでの対応

御朱印は中央に神璽の朱印。

2019年に参拝時は「篠原八幡大神」の朱印も追加されていた。

2019年に参拝時は「篠原八幡大神」の朱印も追加されていた。

所感

旧篠原村の鎮守である当社。

篠原村は篠原町などの他に、現在の新横浜も含むエリアのため、新横浜の鎮守とされる。

八幡山と呼ばれる丘の上に鎮座する当社は、新横浜の町並みも望む事ができ、さらに冬至になると鳥居の真ん中から日の出が見えるといった美しさもあり、正にこの周辺を鎮守している八幡さまと云えるだろう。

新横浜や菊名という発展した地域の中で、新横浜南部の当地周辺は、地権問題などもあって未だに開発があまり進んでおらず、坂道が多く入り組んだ道路など、新横浜近くでありながら未だに古い土地の姿を残したままのエリア。

そうした地域にある当社の境内も、歴史を感じさせるものが多い。

新横浜都心でありながら、のどかな光景が広がる良い鎮守である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 旧鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 狛犬 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 社殿 ]

[ 御神木 ]

[ 稲荷社 ]

[ 庚申塔・小祠・神狐像 ]

[ 力石 ]

[ 神楽殿 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 境内風景 ]

コメント