目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

五行思想に基づき五龍神を祀る田無神社

東京都西東京市田無町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、田無周辺の鎮守。

古くは「尉殿大権現」と称された龍神を祀る神社であった。

現在は五行思想に基づき本殿に金龍神、境内各所に黒龍神・白龍神・赤龍神・青龍神を配祀し、五龍神として信仰を集めている。

近年はありとあらゆる御利益を授かるパワースポットとして紹介される事も多い。

本殿や拝殿は東京都の有形文化財に指定されている他、大横綱・大鵬が寄進した土俵などがある事でも知られている。

神社情報

田無神社(たなしじんじゃ)

御祭神:尉殿大権現(級津彦命・級戸辺命)・大国主命

相殿神:須佐之男命・猿田彦命・八街比古命・八街比売命・日本武尊・大鳥大神・応神天皇・八百万の神々

社格等:村社

例大祭:10月第2土・日曜

所在地:東京都西東京市田無町3-7-4

最寄駅:田無駅

公式サイト:https://tanashijinja.or.jp/

御由緒

尉殿大権現

田無神社 由緒記

田無神社の創立は遠く不詳です。本宮はすでに正応年間(鎌倉期、十三世紀)に谷戸の宮山に鎮座し、尉殿大権現(尉殿権現社)と呼ばれていました。時代は下り、徳川家康が江戸幕府を開くにおよび、当神社は元和八年(1622年)に上保谷に分祀し(尉殿神社)、さらに寛文十年(1670年)に現在の地に遷座したのです。当神社は明治五年(1872年)に田無神社と改称し、現在に至っております。

御祭神の尉殿大権現(級津彦命、級戸辺命)はすべての命の源である水と、よろずの災いを祓う風を司る豊穣と除災の守護神でその御姿は金龍神として顕現いたします。金龍神は境内の東西南北にお祀りされている青龍神、白龍神、赤龍神、黒龍神の中心となり、五龍神として、その御神威をいや高めに高め、あらゆる災難、悪しき方位の障りを祓い除けて下さいます。

田無神社には大国主命も主祭神としてお祀りされております。大国主命は、厄除、商売繁盛、学業成就、病気平癒、縁結び、国土開発の神様で、世に福の神と呼ばれ、その御神徳の高さ、ご慈愛の深さは計り知れません。

また田無神社本殿には、須佐之男命(厄除、病気平癒、子育ての神)、猿田彦命、八街比古命、八街比売命(交通安全の神様)、日本武尊命、大鳥大神(開運、商売繁昌の神様)、応神天皇(外国文化を導く神様)さらに御神徳の高いすべての神様をお祀りしてあります。(境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代に谷戸の宮山に祀られた尉殿大権現

社伝によると、正応年間(1288年-1293年)に創建と伝わる。

「谷戸の宮山」に鎮座し「尉殿大権現(じょうどのだいごんげん)」と称された。

級津彦命(しなつひこのみこと)・級戸辺命(しなとべのみこと)の二柱の総称。

男女一対の神とされ、風の神として信仰を集める。

元寇の際に神風を吹かせた神とも云われ、日本の国土を守ったとされ、「伊勢神宮」では、「内宮」別宮に「風日祈宮」、「外宮」別宮に「風宮」として祀られる。

但し、古来の尉殿大権現は水を司る水神であったと云う。

関東圏には水や井戸などの神様として「ずーどの」「じゅーどの」と呼ばれる神を祀る信仰があり、それらが転じて「尉殿」になったと見られる。

水と風を司る神である事から「尉殿大権現」=「龍神」を祀る神社とされた。

古くは水が豊かな谷戸に人の定住があったため、それらの鎮守として信仰されたと見られる。

青梅街道の整備で田無宿が形成

江戸時代に入ると、江戸幕府によって五街道が整備される。

慶長八年(1603)、幕府の命で大久保長安の指揮によって青梅街道が整備。

江戸から甲斐国(山梨県)へ繋がる街道。

江戸城築城のために、青梅の成木村で採れる石灰を運搬する道路として整備された街道。

五街道の1つ甲州街道から分かれ再び合流する事から「甲州裏街道」とも呼ばれた。

青梅街道が整備された事で、田無には田無宿と云う宿場が成立。

幕府の要請で谷戸地域から移住した人々によって成立した青梅街道の宿場。

成立当初の住民は、水が豊かだった谷戸まで毎日水を汲みに行く必要があり、大変不便だったと云う。

元禄九年(1696)になってようやく玉川上水から田無用水が分水され、その後は多くの人が集まり賑わった宿場であった。

こうした青梅街道の整備と、谷戸地域から移住した人々による田無宿の成立によって、谷戸の鎮守であった「尉殿大権現」が分祀されていく事となる。

上保谷と田無へ分祀・本宮が田無へと遷される

元和八年(1622)、谷戸の宮山に鎮座していた尉殿大権現が上保谷に分祀。

現在の「尉殿神社」(西東京市住吉町1)にあたる。

上保谷村の総鎮守として崇敬を集めた。

正保三年(1646)、谷戸の宮山に鎮座していた尉殿大権現が田無に分祀。

または上保谷の尉殿権現から分祀されたとも云う。

現在の「田無神社」、すなわち当社にあたる。

田無村の総鎮守として崇敬を集めた。

いずれにせよ青梅街道の整備、田無宿の成立、谷戸地域の人々の移住など、地域が分村していくにつれ、一帯の総鎮守であった尉殿大権現が、各村の鎮守として分祀されたものと見られる。

寛文十年(1670)、谷戸の宮山に残っていた尉殿大権現の本宮が田無に遷された。

すなわち分祀された田無の地(現在地)に本宮が遷り、当社が本宮となったと云える。

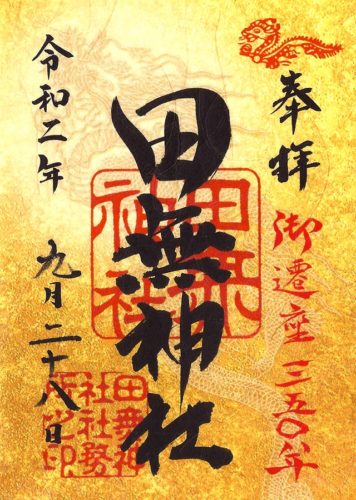

寛文十年(1670)に本宮が遷座しため、令和二年(2020)は御遷座350年の節目の年。

10月10日(宵宮)11日(本宮)には田無神社御遷座350年大祭が斎行される。

10月10日(宵宮)11日(本宮)には田無神社御遷座350年大祭が斎行される。新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(田無村)

尉殿権現社

除地五畝三歩。小名宿あり。小社にて上屋設ふく。二間四方南向。拝殿二間に三間。神体久利迦羅不動、木像にて長一尺二寸。前に鳥居をたつ。村内の鎮守。西光寺の持。当社古は今の地より十町許北の方にありしが元禄の比此地へ移せしと。今に古宮とて社地の跡その所にあり。

田無村の「尉殿権現社」と記されているのが当社。

「村内の鎮守」とあるように田無村の鎮守であった。

「当社古は今の地より十町許北の方にありしが元禄の比此地へ移せし」とあるように、古くは北の宮山にあったものが遷された旨が記されている。

また古宮として跡地があったと云う。

御神体は倶利伽羅不動明王像(龍神)で神仏習合の元で信仰を集めた。

元和年間(1615年-1624年)に谷戸の地で「西光寺」として創建。

慶安年間(1648年-1651年)に現在地へ移転、当社の別当寺を担った。

明治の神仏分離後、明治八年(1875)に近隣の「西光寺」「密蔵院」「観音寺」の3寺が合併し「総持寺」と改称。

安政五年(1858)、本殿を造営。

この本殿が覆殿の中に現存している。

この本殿が覆殿の中に現存している。

明治以降の歩み・田無神社への改称

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治五年(1872)、熊野神社・八幡神社を合祀。

「尉殿大権現」「尉殿権現社」と称された当社は「田無神社」へ社号を変更。

明治八年(1875)、拝殿を造営。

この拝殿も改修されつつ現存。

この拝殿も改修されつつ現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され田無町が成立。

当社は田無町の鎮守として崇敬を集めた。

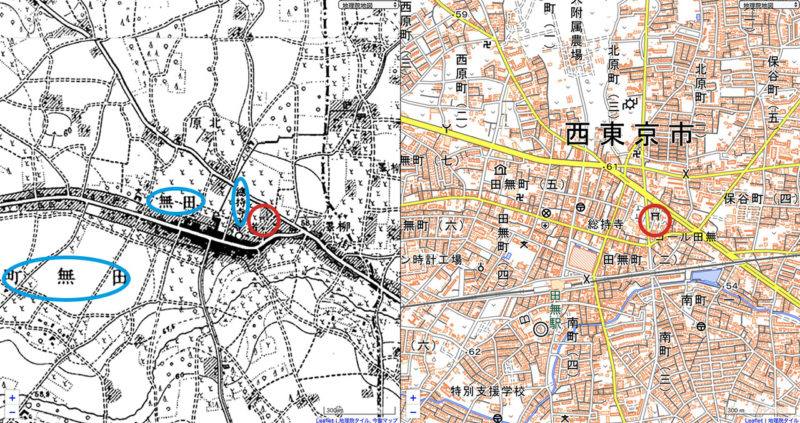

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

すぐ近くにある「総持寺」が旧別当寺「西光寺」である。

青梅街道沿いが発展していて宿場としての名残を見る事ができる。

昭和十年(1935)、参集殿を建造。

この参集殿も現存していて、近代和風建築として国の登録文化財に指定。

この参集殿も現存していて、近代和風建築として国の登録文化財に指定。

戦後に入り境内整備が進む。

昭和四十二年(1967)、市制施行で田無町は田無市となる。

平成十三年(2001)、保谷市と合併して、現在の西東京市が成立。

当社は江戸時代から田無一帯の鎮守として崇敬を集めている。

平成二十三年(2011)、東日本大震災によって一部の鳥居が倒壊、社殿の損壊など被害を受ける。

平成二十五年(2013)、東日本大震災によって受けた被害が復興。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

青梅街道沿いに鎮座・龍神の道・開かれた神社

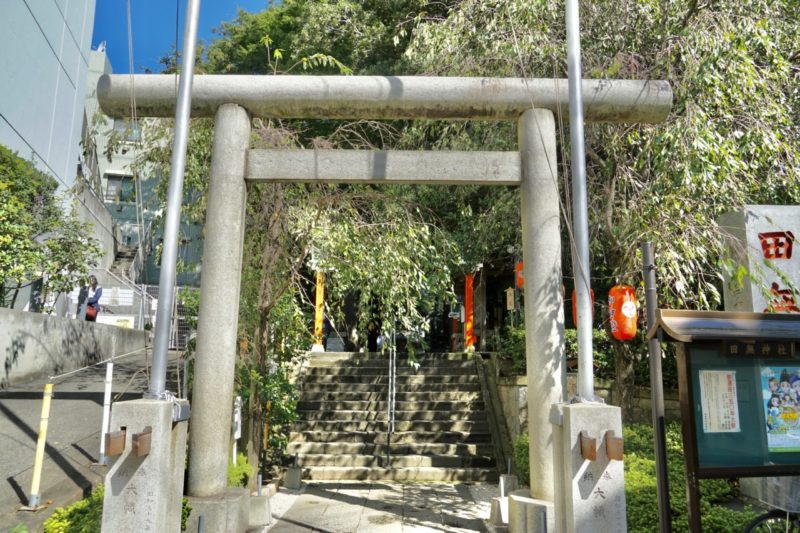

最寄駅の田無駅から北東へ徒歩数分の距離。

青梅街道沿いに鎮座していて、明治二十八年(1895)奉納の一之鳥居が出迎える。

青梅街道沿いに鎮座していて、明治二十八年(1895)奉納の一之鳥居が出迎える。

青梅街道の整備と田無宿の成立によって、当社が北の谷戸の宮山から遷座してきた歴史を伝える。

青梅街道の整備と田無宿の成立によって、当社が北の谷戸の宮山から遷座してきた歴史を伝える。

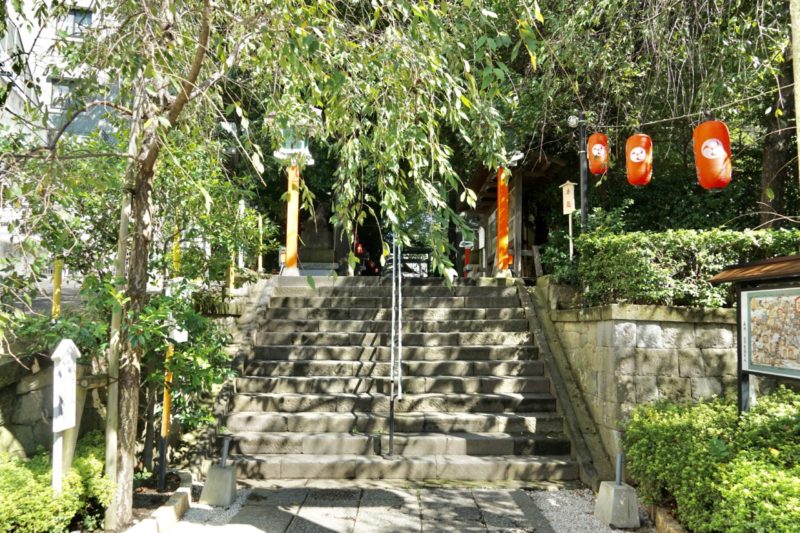

一之鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

当社の参道は「龍神の道」とも称される。

当社の参道は「龍神の道」とも称される。

参道途中に一対の狛犬。

大正七年(1918)に奉納された狛犬。

大正七年(1918)に奉納された狛犬。

子持ちの阿吽で中々に険しい表情。

子持ちの阿吽で中々に険しい表情。

その先に東日本大震災で倒壊したものの綺麗に復興された二之鳥居。

鳥居横には「開かれた神社」の看板。

鳥居横には「開かれた神社」の看板。

様々な祭事・イベントを通して、地域や参拝者と絆を深める試みを行っている。

様々な祭事・イベントを通して、地域や参拝者と絆を深める試みを行っている。

二之鳥居の奥、右手に手水舎。

2022年8月参拝時は向日葵の花手水仕様。

2022年8月参拝時は向日葵の花手水仕様。

田無用水を偲ぶ神橋と龍神池(ビオトープ)

その先に小さな神橋。

田無用水跡との事で、田無が発展するきっかけとなった田無用水を偲ぶ。

田無用水跡との事で、田無が発展するきっかけとなった田無用水を偲ぶ。

幕府の要請で谷戸地域から移住した人々によって青梅街道の宿場として田無宿が成立。

しかし、当時は水に悩まされた地だったため、田無宿の住民は水が豊かだった谷戸まで毎日水を汲みに行く必要があり、大変不便だったと云う。

元禄九年(1696)になってようやく玉川上水から田無用水が分水され、その後は多くの人が集まり賑わったため、田無用水が生活を支えた事が窺える。

その左手に龍神池。

平成三十一年(2019)に整備されたばかりの一画。

平成三十一年(2019)に整備されたばかりの一画。

田無用水跡を龍神池と名付けて、田無用水を偲ぶ。

田無用水跡を龍神池と名付けて、田無用水を偲ぶ。

ビオトープ(生物生息空間)として整備。

ビオトープ(生物生息空間)として整備。

水神宮も祀られている。

水神宮も祀られている。

神橋を渡ってすぐ一対の狛犬。

躍動感のある狛犬。

躍動感のある狛犬。

台座と年代は違うようで修復され置かれたのであろう。

台座と年代は違うようで修復され置かれたのであろう。

東京都指定文化財の社殿・美しい彫刻

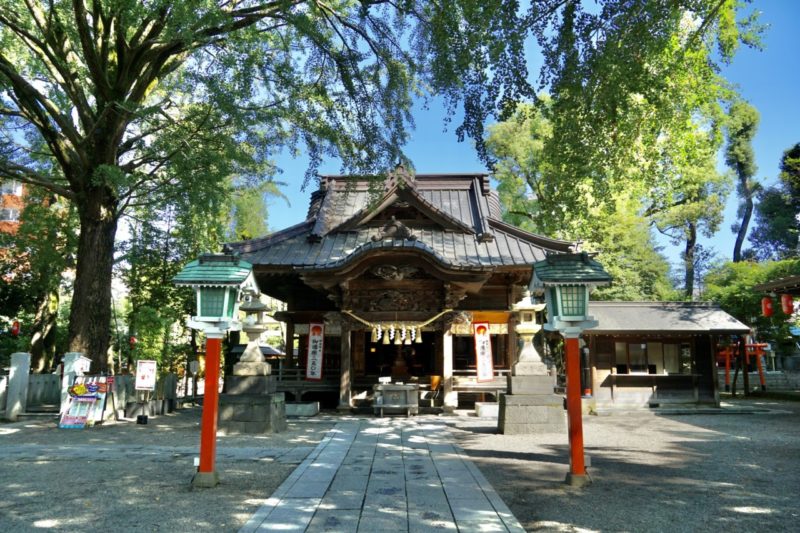

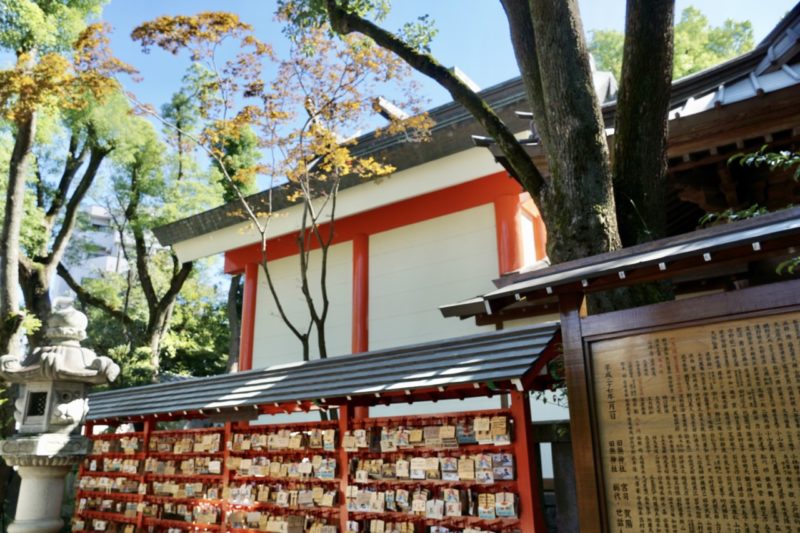

参道の先に趣のある社殿。

明治八年(1875)に造営された社殿が現存。

明治八年(1875)に造営された社殿が現存。

地元宮大工によって造営された拝殿。

地元宮大工によって造営された拝殿。

美しい彫刻が施されていて、田無地域の宮大工の高い技術を伝える。

美しい彫刻が施されていて、田無地域の宮大工の高い技術を伝える。

細かい龍の彫刻。

細かい龍の彫刻。

龍神を祀る当社らしく、木鼻にも龍の姿。

龍神を祀る当社らしく、木鼻にも龍の姿。

東京都指定文化財に登録されている他、「特に景観上重要な歴史的建築物等」に選定。

東京都指定文化財に登録されている他、「特に景観上重要な歴史的建築物等」に選定。

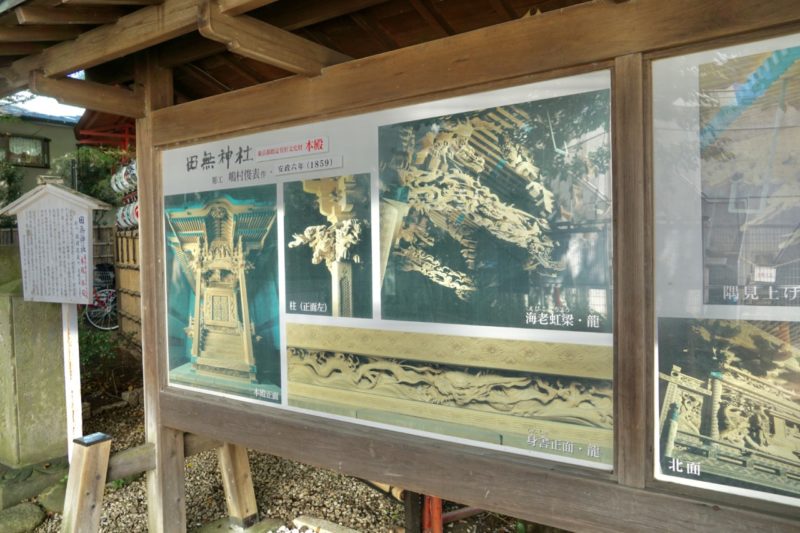

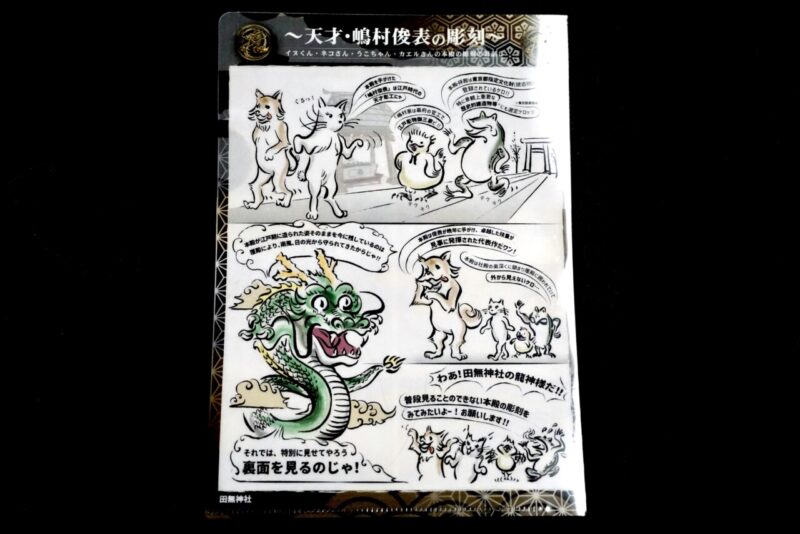

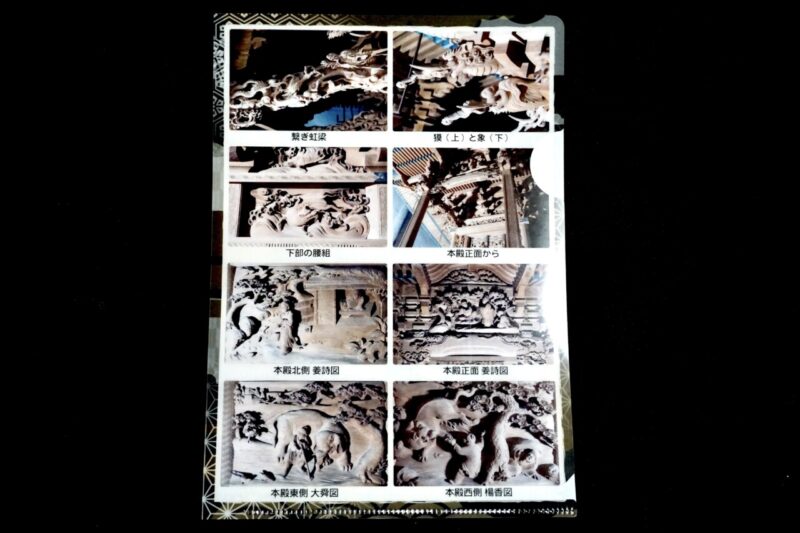

本殿は安政五年(1858)に造営されたものが現存。

覆殿の中で保護されているため通常は見る事ができないが、実に美しい彫刻を残す。

覆殿の中で保護されているため通常は見る事ができないが、実に美しい彫刻を残す。

島村俊表による彫刻が見事で、拝殿と共に東京都指定文化財に登録されている他、「特に景観上重要な歴史的建築物等」に選定。

島村俊表による彫刻が見事で、拝殿と共に東京都指定文化財に登録されている他、「特に景観上重要な歴史的建築物等」に選定。

五龍神を祀る・境内に置かれた五龍神

古くから「尉殿大権現」と称されれ龍神を祀る神社と知られた当社。

現在は五行思想に五龍神を祀る神社として知られている。

万物は「火・水・木・金・土」の5種類の元素からなると云う古代中国を起源とする説。

五行の互いの関係には「相生」「相剋」「比和」「相乗」「相侮」という性質が付与され、5種類の元素は互いに影響を与え合う。

五行思想に基づき本殿には金龍神を祀る。

さらに境内各所に黒龍神・白龍神・赤龍神・青龍神を配祀。

さらに境内各所に黒龍神・白龍神・赤龍神・青龍神を配祀。

社殿の左手裏、北参道に黒龍。

石で積み上げられた台座の上に黒い龍の像。

石で積み上げられた台座の上に黒い龍の像。

じっとこちらを見下ろす。

じっとこちらを見下ろす。

手水舎の向かいに白龍。

奥に白い龍の像。

奥に白い龍の像。

古くは白い岩を祀っていたが、現在はこうして白龍の像で整備。

古くは白い岩を祀っていたが、現在はこうして白龍の像で整備。

一之鳥居を潜ってすぐ右手に赤龍。

奥には赤龍の像。

奥には赤龍の像。

こちらも古くは赤い岩が置かれていたが、現在はこうして赤龍の像で整備。

こちらも古くは赤い岩が置かれていたが、現在はこうして赤龍の像で整備。

境内の右手、大鵬土俵(後述)がある近くに青龍。

凛々しい青龍の姿。

凛々しい青龍の姿。

このように境内に五龍神の像が配祀され、五行思想に基づき崇敬を集める。

このように境内に五龍神の像が配祀され、五行思想に基づき崇敬を集める。

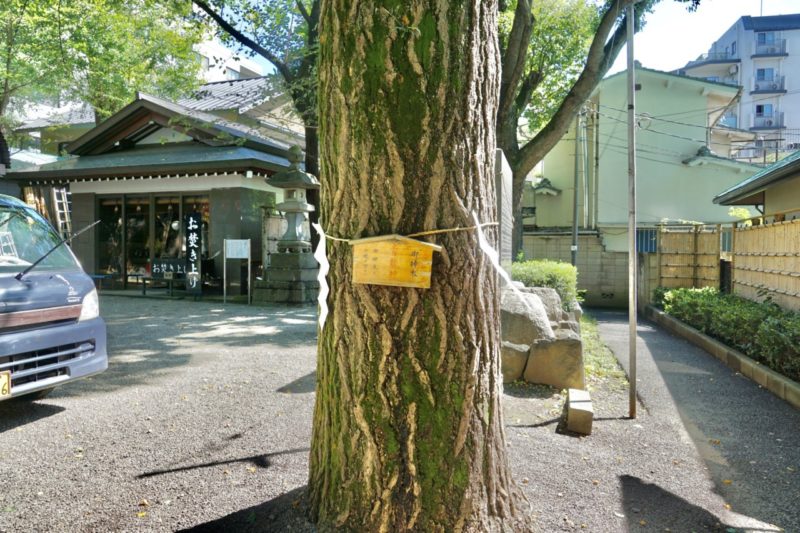

パワースポット・五行思想に基づく5本の御神木

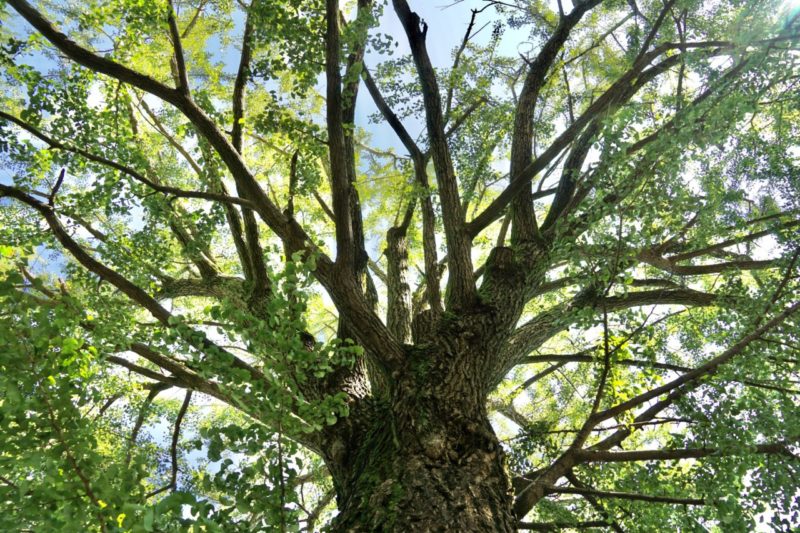

こうした五行思想に基づいた信仰は五龍像だけでなく、御神木にも表れている。

社殿左手にある銀杏の御神木。

社殿左手にある銀杏の御神木。

市指定天然記念物で、パワースポットとして御神木に抱きつく方が多い。

市指定天然記念物で、パワースポットとして御神木に抱きつく方が多い。

この御神木は五行思想によって金龍木とされる。

この御神木は五行思想によって金龍木とされる。

参道の右手には4本の御神木。

五行思想によって命名された御神木。

五行思想によって命名された御神木。

黒龍木。

黒龍木。

白龍木。

白龍木。

赤龍木。

赤龍木。

青龍木となっていて、こちらにも手をかけ瞑想する方が多い。

青龍木となっていて、こちらにも手をかけ瞑想する方が多い。

野分初稲荷神社など数多くの境内社

当社の境内には数多くの境内社が鎮座。

社殿の右手裏に鎮座するのは野分初稲荷神社(やぶそめいなりじんじゃ)。

社殿の右手裏に鎮座するのは野分初稲荷神社(やぶそめいなりじんじゃ)。

安政五年(1858)に「田無神社」の本殿が造営されたが、それ以前の社殿がこの朱色の社殿と伝わる古くからのお稲荷様。

安政五年(1858)に「田無神社」の本殿が造営されたが、それ以前の社殿がこの朱色の社殿と伝わる古くからのお稲荷様。

その左手に恵比寿・大黒社。

こちらは令和二年(2020)になって整備。

こちらは令和二年(2020)になって整備。

大黒様(大国主命)・恵比寿様(少彦名命)として福の神を祀る。

大黒様(大国主命)・恵比寿様(少彦名命)として福の神を祀る。

野分初稲荷の右手に煩大人社と鹽竈社。

鹽竈社は安産祈願の御利益があるとされ、安産祈願の旗幟が置かれている。

鹽竈社は安産祈願の御利益があるとされ、安産祈願の旗幟が置かれている。

場所は変わって西参道側に津島神社。

茅の輪が設けれており素盞鳴尊を祀る。

茅の輪が設けれており素盞鳴尊を祀る。

隣に神楽殿(舞殿)。

その横に弁天社。

その横に弁天社。

このように境内のあちらこちらに数多くの境内社が鎮座。

このように境内のあちらこちらに数多くの境内社が鎮座。

御神木の奥に少彦名神社。

当社の主祭神の一柱である大国主命と協力して日本の国土を造った少彦名命を祀る。

当社の主祭神の一柱である大国主命と協力して日本の国土を造った少彦名命を祀る。

一之鳥居を潜った先、手水舎の近くには道祖神。

塞ノ神とも呼ばれ災い事が集落に入るのを防ぐ神、当社では良縁成就の御利益があるとされる。

塞ノ神とも呼ばれ災い事が集落に入るのを防ぐ神、当社では良縁成就の御利益があるとされる。

白龍像の手前の横道に入ると賀陽屋敷稲荷神社。

当社では代々賀陽家が宮司を担っている。

当社では代々賀陽家が宮司を担っている。

参集殿・撫龍・楠木正成公像・子育て親子石など

二之鳥居を潜った先、左手に参集殿。

昭和十年(1935)に建造された近代和風建築で国の登録文化財に指定。

昭和十年(1935)に建造された近代和風建築で国の登録文化財に指定。

東参道の鳥居付近に撫龍。

平成二十六年(2014)に東参道を整備した際に建立された撫龍。

平成二十六年(2014)に東参道を整備した際に建立された撫龍。

龍と玉を撫でると運気があがるパワースポットして親しまれている。

龍と玉を撫でると運気があがるパワースポットして親しまれている。

青龍像の隣に楠木正成公像。

南朝方の忠臣とされる楠木正成の子孫が、当社の分社「尉殿神社」の近辺に移住し、同社を守護したとの言い伝えから、石像が祀られるようになったと云う。

南朝方の忠臣とされる楠木正成の子孫が、当社の分社「尉殿神社」の近辺に移住し、同社を守護したとの言い伝えから、石像が祀られるようになったと云う。

欠損部分が多いのは、戦時中に氏子の若者たちが石像の一部を砕き、それを御守として出征したからと伝わる。

欠損部分が多いのは、戦時中に氏子の若者たちが石像の一部を砕き、それを御守として出征したからと伝わる。

後醍醐天皇を奉じ鎌倉幕府打倒に貢献した武将。

建武の新政下で、最高政務機関である記録所の寄人に任じられ、足利尊氏らとともに後醍醐天皇を助けたものの、尊氏が離反すると、新田義貞らと共に南朝方の主力として対立。

湊川の戦いで尊氏の軍に敗れて自害した。

南北朝時代・戦国時代・江戸時代を通じて日本史上最大の軍事的天才との評価を受けた他、明治以降は戦死を覚悟で大義のために戦場に赴く姿が「忠臣の鑑」「日本人の鑑」として讃えられた。

西参道に子育て親子石。

子育てに関して縁起が良いとされ、撫でる参拝者も多い。

子育てに関して縁起が良いとされ、撫でる参拝者も多い。

その左手には木彫りの子育て犬。

その左手には木彫りの子育て犬。

さらに烏骨鶏の飼育所があり、うこちゃんと名付けられている。

さらに烏骨鶏の飼育所があり、うこちゃんと名付けられている。

昭和の大横綱大鵬による大鵬土俵・大鵬石碑

社殿の右手に立派な土俵が整備。

平成五年(1993)、元横綱である故・大鵬親方によって五穀豊穣祭を記念して造られた土俵。

平成五年(1993)、元横綱である故・大鵬親方によって五穀豊穣祭を記念して造られた土俵。

平成十一年(1999)には当社の崇敬会初代会長に就任、その後名誉会長となっているように当社を篤く崇敬した事で知られる。

平成十一年(1999)には当社の崇敬会初代会長に就任、その後名誉会長となっているように当社を篤く崇敬した事で知られる。

現在は毎年5月に開催される青年会議所主催のわんぱく相撲の際に使用される。

現在は毎年5月に開催される青年会議所主催のわんぱく相撲の際に使用される。

土俵の近くに大鵬石碑。

平成十三年(2001)に大鵬親方より奉納された石碑で、石碑の高さは大鵬親方と同じ身長だと云う。

平成十三年(2001)に大鵬親方より奉納された石碑で、石碑の高さは大鵬親方と同じ身長だと云う。

大相撲の第48代横綱。

現役時代は幕内最高優勝32回や45連勝などの記録を誇り「昭和の大横綱」と称された。

ライバルとされた柏戸剛と「柏鵬(はくほう)時代」と呼ばれる相撲黄金時代を築き、当時の子供達の好きな物を並べた「巨人・大鵬・卵焼き」という流行語が生まれる程であった。

平成二十五年(2013)、心室頻拍のため死去。

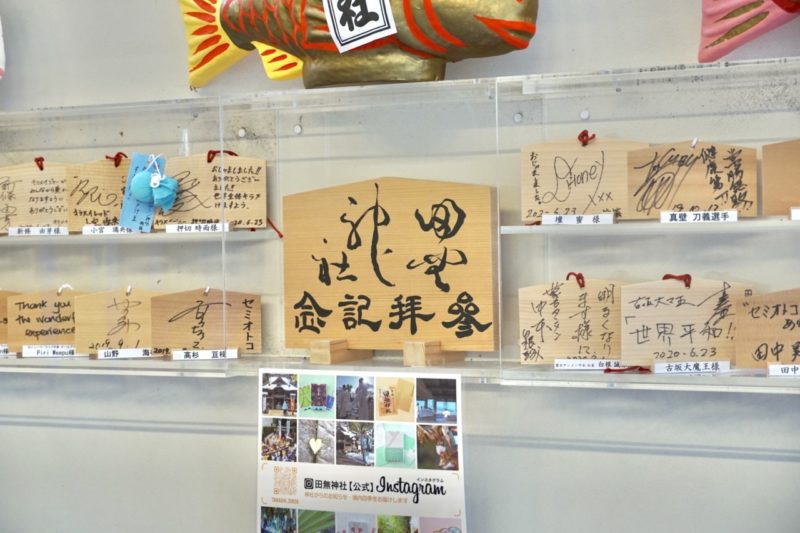

おみくじ処・多数の有名人奉納絵馬や奉納品

境内の左手におみくじ処。

数多くの御神籤が置かれているのが特徴。

数多くの御神籤が置かれているのが特徴。

当社らしい五龍神おみくじ。

当社らしい五龍神おみくじ。

令和2年1月より光沢仕様も頒布。

令和2年1月より光沢仕様も頒布。

おみくじ処の一画には数多くの奉納絵馬。(2020年9月撮影)

いずれも芸能人やスポーツ選手などの有名人によるもの。

いずれも芸能人やスポーツ選手などの有名人によるもの。

数多くの人々が訪れている事が窺える。

数多くの人々が訪れている事が窺える。

企画として展示などが行われることも。(2022年8月撮影)

企画として展示などが行われることも。(2022年8月撮影)

境内にある旗幟にもそうした有名人の奉納を見る事ができる。(2019年12月撮影)

サッカー日本代表の原口元気氏による奉納。(奥様が田無神社の娘さんである事で知られ当社で結婚式を行っている)

サッカー日本代表の原口元気氏による奉納。(奥様が田無神社の娘さんである事で知られ当社で結婚式を行っている) プロ野球ロッテマリーンズの監督・井口資仁氏による奉納。

プロ野球ロッテマリーンズの監督・井口資仁氏による奉納。国の登録文化財である参集殿の内部には、立派な龍の彫刻。

重量挙げのメダリスト・三宅宏実氏と、同じくメダリストで父の三宅義信氏による奉納。

重量挙げのメダリスト・三宅宏実氏と、同じくメダリストで父の三宅義信氏による奉納。

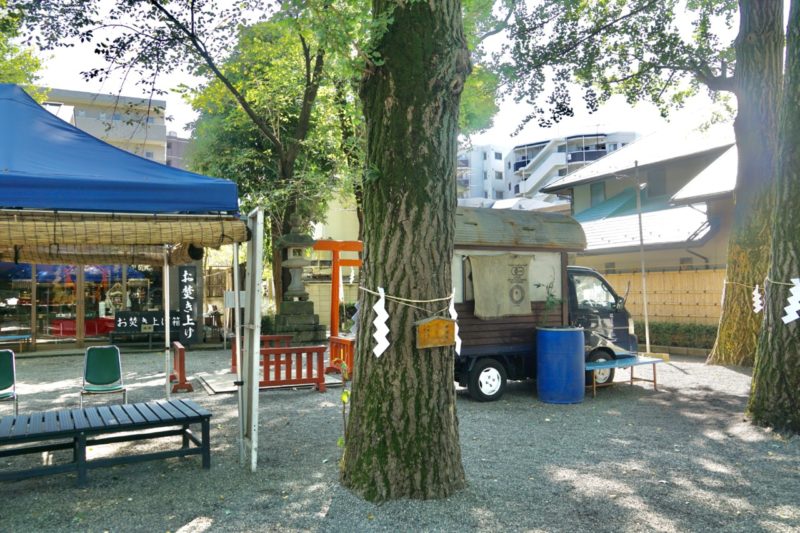

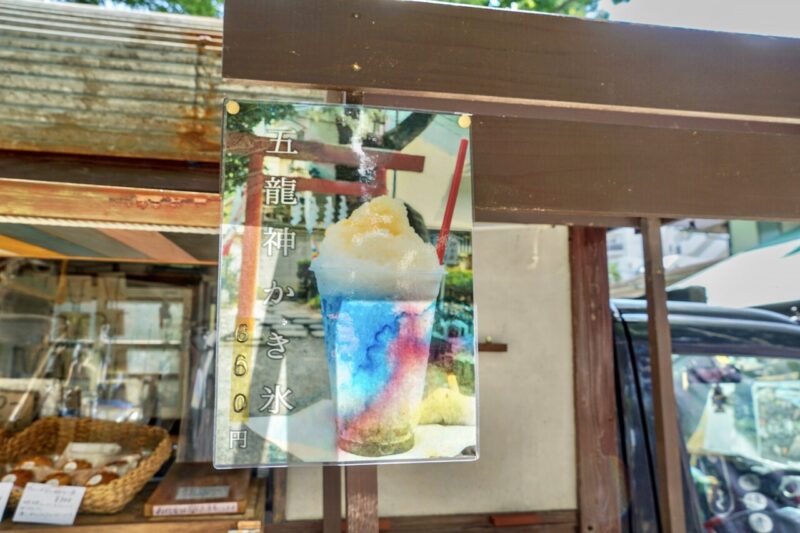

キッチンカー・風薫る神社なおきち号・五龍神かき氷

境内にはオリジナルカスタムのレトロなキッチンカーがやってくる。

珈琲屋台のキッチンカー「風薫る神社なおきち号」。

珈琲屋台のキッチンカー「風薫る神社なおきち号」。

2022年夏には「五龍神かき氷」を販売。

2022年夏には「五龍神かき氷」を販売。

レモン・赤紫蘇・ブルーハワイ・カルピス・黒蜜の5色シロップ入り。

レモン・赤紫蘇・ブルーハワイ・カルピス・黒蜜の5色シロップ入り。

営業日:天気の良い日(雨天休店)

営業時間:ゆっくりめの朝-日暮れ前まで

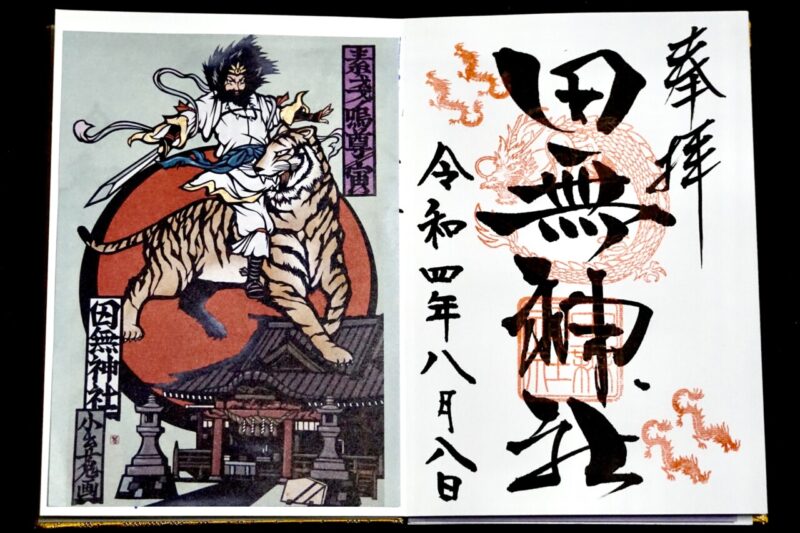

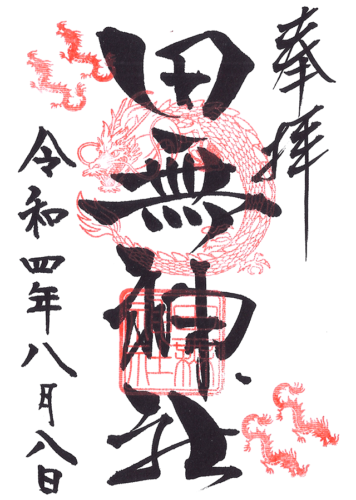

2022年GWに御朱印をリニューアル

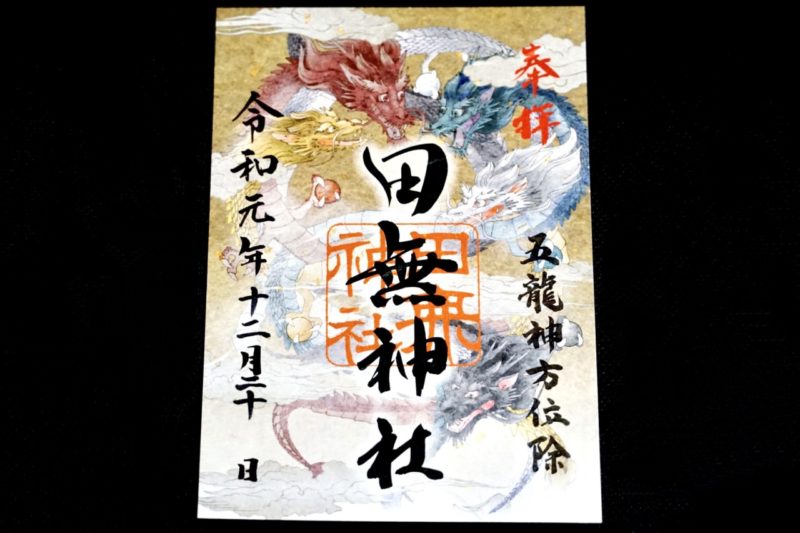

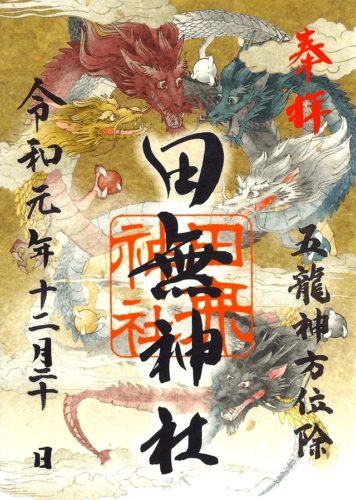

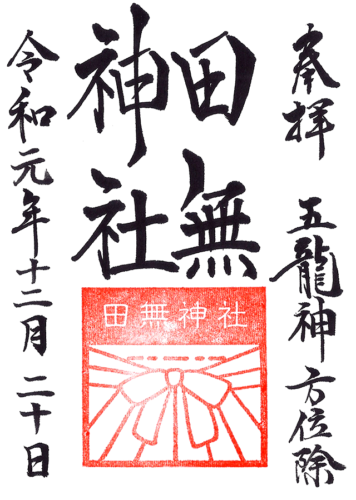

御朱印は「田無神社」の朱印に五龍神の姿。

2022年GWより御朱印の印がリニューアルされた。

2022年GWより御朱印の印がリニューアルされた。

リニューアル前の2022年4月まで授与していた御朱印。

五龍神や方位除といった墨書きも入った。

五龍神や方位除といった墨書きも入った。 こちらは通年で頂けた五龍神の御朱印。

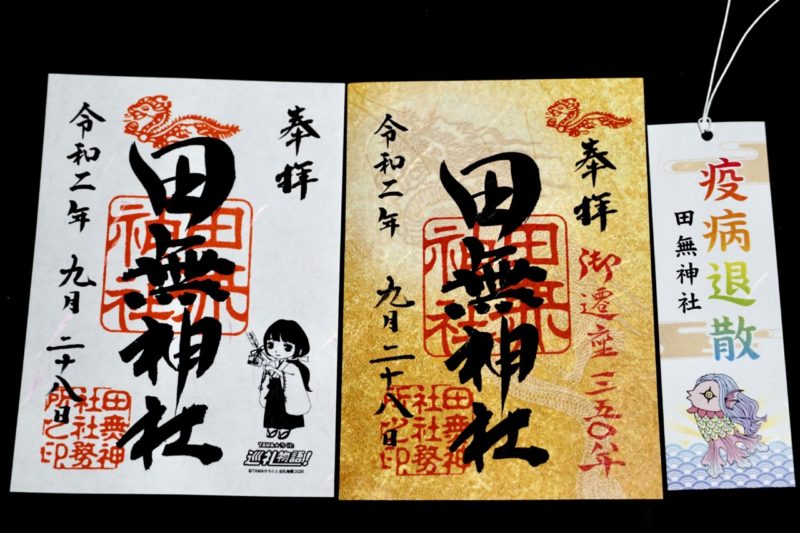

こちらは通年で頂けた五龍神の御朱印。 御遷座350年特別御朱印と、2020年のTAMA☆ろくと巡礼物語!御朱印。

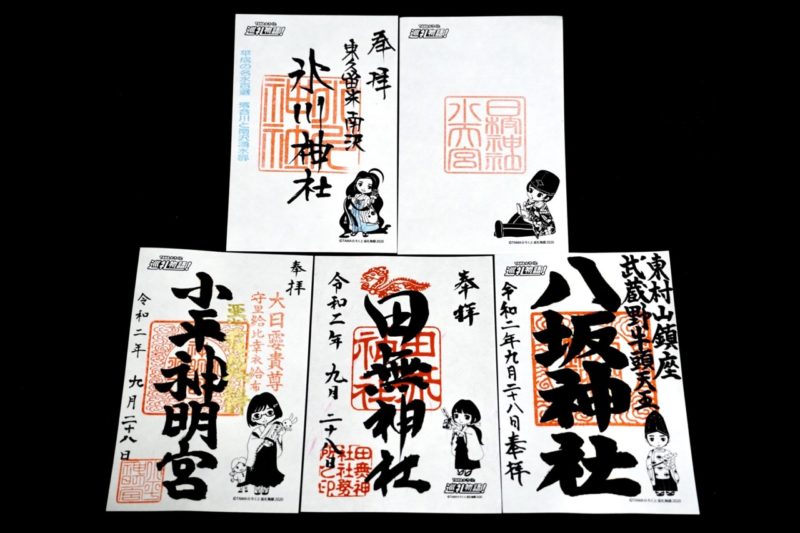

御遷座350年特別御朱印と、2020年のTAMA☆ろくと巡礼物語!御朱印。2020年9月20日-11月29日に開催されたイベント。(2021年・2022年も開催)

北多摩5市内25カ所の観光施設・文化施設・寺社などのスポットを巡るスタンプラリー。

スタンプを集めた参加者にはオリジナルグッズを進呈。

スタンプを集めた参加者にはオリジナルグッズを進呈。各市に1箇所ずつ等身大パネルが設置され、パネルのQRコードを読み込むと人気声優5人のオリジナルボイスを聞くことができる。

5市の対象神社(田無神社・小平神明宮・日枝神社水天宮・南沢氷川神社・東村山八坂神社)ではオリジナルの御朱印紙を用意。

5市の対象神社(田無神社・小平神明宮・日枝神社水天宮・南沢氷川神社・東村山八坂神社)ではオリジナルの御朱印紙を用意。 筆者は2020年9月28日に全て巡拝したが、神社によって初穂料や御朱印を頂ける日が違う。

筆者は2020年9月28日に全て巡拝したが、神社によって初穂料や御朱印を頂ける日が違う。

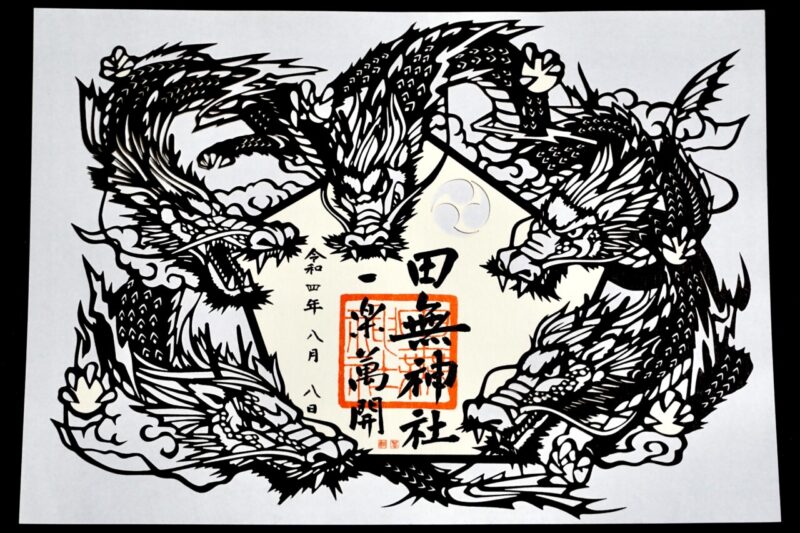

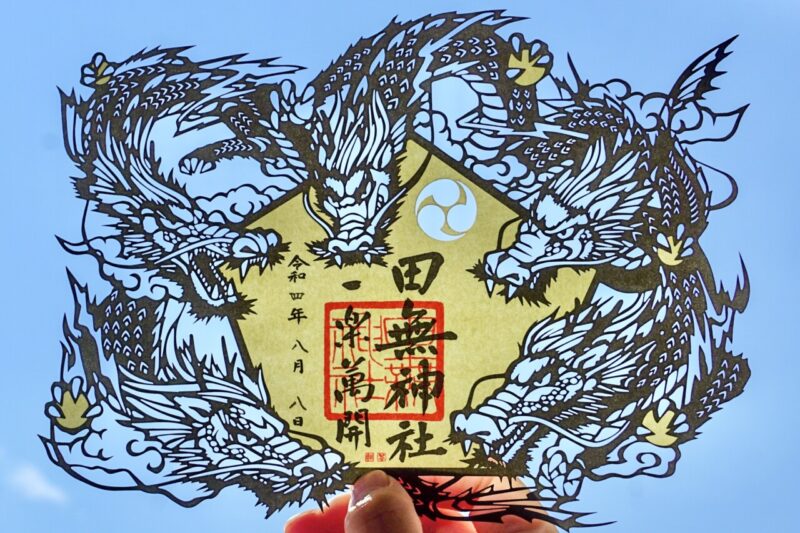

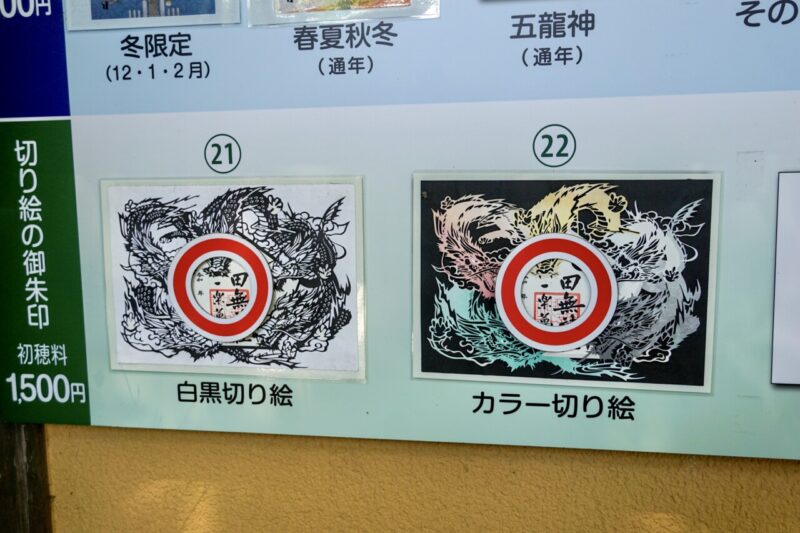

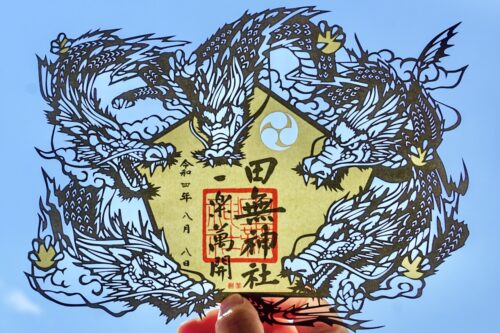

通年で授与する五龍神の切り絵御朱印

2022年GWの御朱印リニューアルに合わせて切り絵御朱印の授与。

白黒とカラーの2種類ありこちらは白黒版。

白黒とカラーの2種類ありこちらは白黒版。

とても精細で五龍神をデザインした素敵な御朱印。

とても精細で五龍神をデザインした素敵な御朱印。

オリジナルのクリアファイルに入れての授与となる。

オリジナルのクリアファイルに入れての授与となる。

クリアファイルには貴重な本殿の写真入り。

クリアファイルには貴重な本殿の写真入り。

社務所前に掲示してある見本。

社務所前に掲示してある見本。

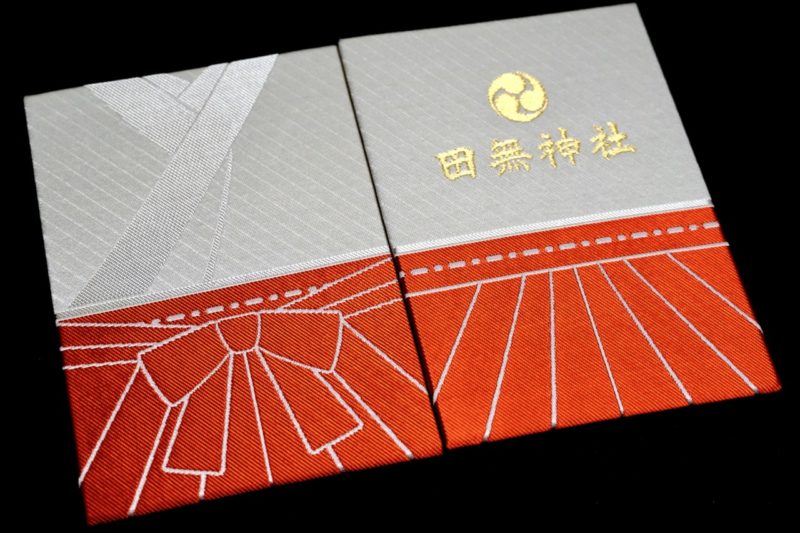

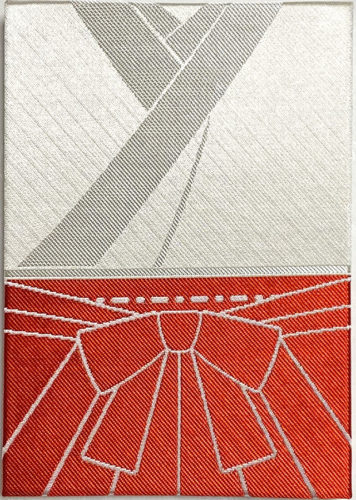

神職や巫女の衣装をデザインした人気の御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

神職や巫女の衣装をデザインした個性的な御朱印帳で大変人気が高い。

神職や巫女の衣装をデザインした個性的な御朱印帳で大変人気が高い。

この御朱印帳をベースにした特別バージョンの「着せ替え千早柄仕様」。

御朱印帳カバーが千早仕様になっていて、御朱印帳カバーを被せる事で着せ替え風になる仕組み。

御朱印帳カバーが千早仕様になっていて、御朱印帳カバーを被せる事で着せ替え風になる仕組み。

千早仕様のカバーを外すと、通常の緋袴仕様の御朱印帳となる。(挟み紙、栞は千早仕様)

千早仕様のカバーを外すと、通常の緋袴仕様の御朱印帳となる。(挟み紙、栞は千早仕様)

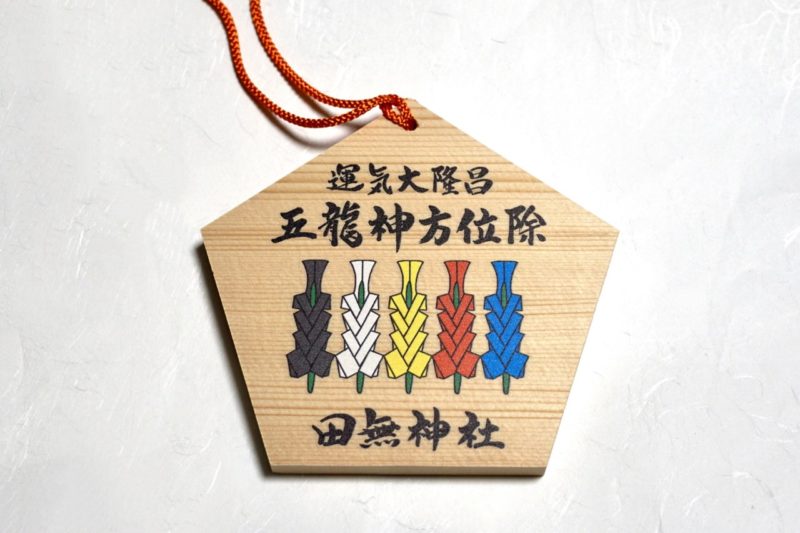

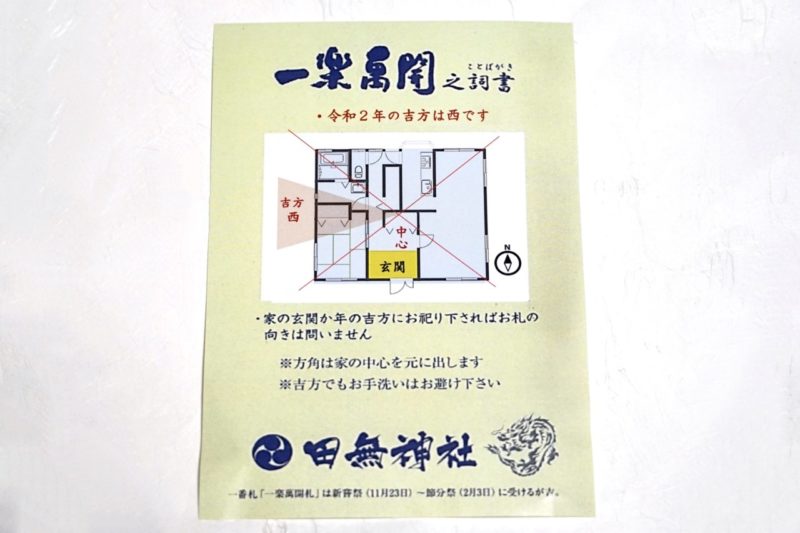

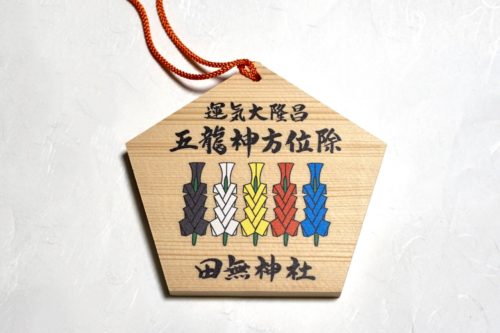

一楽萬開札(一番札)は11月23日から節分に受けるが吉

授与品も豊富に用意されており、特に当社オリジナルで御利益が頂けると云われる一楽萬開札。

田無神社一番札とされる札。

田無神社一番札とされる札。

新嘗祭(11月23日)から節分祭(2月3日)までに受けるのが吉と呼ばれ、その期間中に毎日授与される。

新嘗祭(11月23日)から節分祭(2月3日)までに受けるのが吉と呼ばれ、その期間中に毎日授与される。

楽とは身や心が楽しくなること、すなわち生活や心身が豊かに健やかになること。

龍神様より頂く最初の楽を一楽と呼ぶ。

一つの楽が次の楽を呼び次々に楽が集まり「萬の道」人生が開かれることを一楽萬開と云う。

五行思想による五龍神を祀る当社らしい正五角形の木札。

表面には五龍神が描かれ「一楽萬開」の文字。

表面には五龍神が描かれ「一楽萬開」の文字。

裏面には「運気大隆昌」「五龍神方位除」の文字。

裏面には「運気大隆昌」「五龍神方位除」の文字。

所感

田無の鎮守として崇敬を集める当社。

古くは「尉殿大権現」と称され、水や風を司る龍神として祀られていたとみられる。

江戸時代になり青梅街道の整備、田無宿の成立にあたって、青梅街道沿いの当地に分祀され、その後、本宮も当社に遷された歴史を持つ。

現在は五行思想によって五龍神を祀り、境内もそのように整備されている。

かなり久しぶりに参拝すると境内の多くが更に整備されていて、今も多くの崇敬者によって支えられているのが伝わる。

近年はありとあらゆる御利益を授かるパワースポットとして紹介される事も多く人気を博す。

田無と共に歩んだ歴史を持ち、田無の信仰と歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常・限定)・1,500円(切り絵)

授与所にて。

※季節や祭事などに応じて限定御朱印あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

2月23日は「天長祭書体御朱印」

2月17日は「祈年祭書体御朱印」

2月11日は「紀元節書体御朱印」

2月4日は「立春書体御朱印」

2月3日は「節分祭書体御朱印」

2月1日は「初午書体御朱印」

2月1日・15日は「月参り書体御朱印」

2025年12月-2月まで「冬限定切り絵御朱印」「冬限定御朱印」

2022年4月29日-通年で「切り絵御朱印」(白黒仕様・カラー仕様の2種類)

※同日より通常御朱印などのデザインを変更。

通年で「春夏秋冬」「五龍神」

※詳細は公式サイトにて。最新情報は公式Instagramにて。

- 通常

- 御遷座350年特別

- TAMA☆ろくと巡礼物語!

- 五龍神

- 旧御朱印

- 切り絵(白黒)

- 切り絵(白黒)

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,600円(緋袴仕様/浅葱仕様/紫袴仕様)・2,000円(着せ替え千早柄仕様/御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

神職や巫女の衣装をデザインした個性的で人気の高い御朱印帳。

緋袴仕様、浅葱仕様、紫袴仕様の3種類。

御朱印透明カバー、挟み紙、栞が付属。

特別バージョンの「着せ替え千早柄仕様」もあり。

- 表面

- 裏面

- 着せ替え千早柄仕様

- 付属品の栞と挟み紙

- 授与所掲示

- 授与所掲示

授与品・頒布品

一楽萬開札(一番札)

初穂料:1,000円

授与所にて。

※新嘗祭(11月23日)から節分祭(2月3日)に受けるが吉とされる。

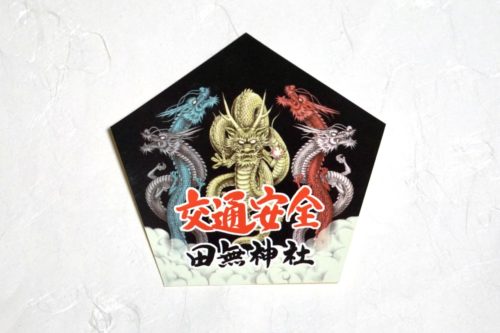

交通安全ステッカー

初穂料:400円

授与所にて。

五龍神御神籤

初穂料:各300円

おみくじ処にて。

参拝情報

参拝日:2022/08/08(御朱印拝受)

参拝日:2020/09/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/12/20(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

コメント